Доброго времени суток, друзья!

Изучение настоящей шпаргалки не сделает вас мастером SQL, но позволит получить общее представление об этом языке программирования и возможностях, которые он предоставляет. Рассматриваемые в шпаргалке возможности являются общими для всех или большинства диалектов SQL.

Для более полного погружения в SQL рекомендую изучить эти руководства по MySQL и PostgreSQL от Метанита. Они хороши тем, что просты в изучении и позволяют быстро начать работу с названными СУБД.

Официальная документация по MySQL.

Официальная документация по PostreSQL (на русском языке).

Свежий туториал по SQL от Codecamp.

Свежая шпаргалка по SQL в формате PDF.

При обнаружении ошибок, опечаток и неточностей, не стесняйтесь писать мне в личку.

Содержание

- Что такое SQL?

- Почему SQL?

- Процесс SQL

- Команды SQL

- Что такое таблица?

- Что такое поле?

- Что такое запись или строка?

- Что такое колонка?

Что такое NULL?- Ограничения

- Целостность данных

- Нормализация БД

- Синтаксис SQL

- Типы данных

- Операторы

- Выражения

- Создание БД

- Удаление БД

- Выбор БД

- Создание таблицы

- Удаление таблицы

- Добавление колонок

- Выборка полей

Предложение WHEREОператоры ANDиOR- Обновление полей

- Удаление записей

Предложения LIKEиREGEXПредложение TOP/LIMIT/ROWNUMПредложения ORDER BYиGROUP BYКлючевое слово DISTINCT- Соединения

Предложение UNIONПредложение UNION ALL- Синонимы

- Индексы

- Обновление таблицы

- Очистка таблицы

- Представления

HAVING- Транзакции

- Временные таблицы

- Клонирование таблицы

- Подзапросы

- Последовательности

Что такое SQL?

SQL — это язык структурированных запросов (Structured Query Language), позволяющий хранить, манипулировать и извлекать данные из реляционных баз данных (далее — РБД, БД).

↥ Наверх

Почему SQL?

SQL позволяет:

- получать доступ к данным в системах управления РБД

- описывать данные (их структуру)

- определять данные в БД и управлять ими

- взаимодействовать с другими языками через модули SQL, библиотеки и предваритальные компиляторы

- создавать и удалять БД и таблицы

- создавать представления, хранимые процедуры (stored procedures) и функции в БД

- устанавливать разрешения на доступ к таблицам, процедурам и представлениям

↥ Наверх

Процесс SQL

При выполнении любой SQL-команды в любой RDBMS (Relational Database Management System — система управления РБД, СУБД, например, PostgreSQL, MySQL, MSSQL, SQLite и др.) система определяет наилучший способ выполнения запроса, а движок SQL определяет способ интерпретации задачи.

В данном процессе участвует несколького компонентов:

- диспетчер запросов (Query Dispatcher)

- движок оптимизации (Optimization Engines)

- классический движок запросов (Classic Query Engine)

- движок запросов SQL (SQL Query Engine) и т.д.

Классический движок обрабатывает все не-SQL-запросы, а движок SQL-запросов не обрабатывает логические файлы.

↥ Наверх

Команды SQL

Стандартными командами для взаимодействия с РБД являются CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE и DROP. Эти команды могут быть классифицированы следующим образом:

DDL— язык определения данных (Data Definition Language)

DML— язык изменения данных (Data Manipulation Language)

DCL— язык управления данными (Data Control Language)

Обратите внимание: использование верхнего регистра в названиях команд SQL — это всего лишь соглашение, большинство СУБД нечувствительны к регистру. Тем не менее, форма записи инструкций, когда названия команд пишутся большими буквами, а названия таблиц, колонок и др. — маленькими, позволяет быстро определять назначение производимой с данными операции.

↥ Наверх

Что такое таблица?

Данные в СУБД хранятся в объектах БД, называемых таблицами (tables). Таблица, как правило, представляет собой коллекцию связанных между собой данных и состоит из определенного количества колонок и строк.

Таблица — это самая распространенная и простая форма хранения данных в РБД. Вот пример таблицы с пользователями (users):

↥ Наверх

Что такое поле?

Каждая таблица состоит из небольших частей — полей (fields). Полями в таблице users являются userId, userName, age, city и status. Поле — это колонка таблицы, предназначенная для хранения определенной информации о каждой записи в таблице.

Обратите внимание: вместо userId и userName можно было бы использовать id и name, соответственно. Но при работе с несколькими объектами, содержащими свойство id, бывает сложно понять, какому объекту принадлежит идентификатор, особенно, если вы, как и я, часто прибегаете к деструктуризации. Что касается слова name, то оно часто оказывается зарезервизованным, т.е. уже используется в среде, в которой выполняется код, поэтому я стараюсь его не использовать.

↥ Наверх

Что такое запись или строка?

Запись или строка (record/row) — это любое единичное вхождение (entry), существующее в таблице. В таблице users 5 записей. Проще говоря, запись — это горизонтальное вхождение в таблице.

↥ Наверх

Что такое колонка?

Колонка (column) — это вертикальное вхождение в таблице, содержащее всю информацию, связанную с определенным полем. В таблице users одной из колонок является city, которая содержит названия городов, в которых проживают пользователи.

↥ Наверх

Что такое нулевое значение?

Нулевое значение (NULL) — это значение поля, которое является пустым, т.е. нулевое значение — это значение поля, не имеющего значения. Важно понимать, что нулевое значение отличается от значения 0 и от значения поля, содержащего пробелы (`). Поле с нулевым значением - это такое поля, которое осталось пустым при создании записи. Также, следует учитывать, что в некоторых СУБД пустая строка (») — этоNULL`, а в некоторых — это разные значения.

↥ Наверх

Ограничения

Ограничения (constraints) — это правила, применяемые к данным. Они используются для ограничения данных, которые могут быть записаны в таблицу. Это обеспечивает точность и достоверность данных в БД.

Ограничения могут устанавливаться как на уровне колонки, так и на уровне таблицы.

Среди наиболее распространенных ограничений можно назвать следующие:

NOT NULL— колонка не может иметь нулевое значениеDEFAULT— значение колонки по умолчаниюUNIQUE— все значения колонки должны быть уникальнымиPRIMARY KEY— первичный или основной ключ, уникальный идентификатор записи в текущей таблицеFOREIGN KEY— внешний ключ, уникальный идентификатор записи в другой таблице (таблице, связанной с текущей)CHECK— все значения в колонке должны удовлетворять определенному условиюINDEX— быстрая запись и извлечение данных

Любое ограничение может быть удалено с помощью команды ALTER TABLE и DROP CONSTRAINT + название ограничения. Некоторые реализации предоставляют сокращения для удаления ограничений и возможность отключать ограничения вместо их удаления.

↥ Наверх

Целостность данных

В каждой СУБД существуют следующие категории целостности данных:

- целостность объекта (Entity Integrity) — в таблице не должно быть дубликатов (двух и более строк с одинаковыми значениями)

- целостность домена (Domain Integrity) — фильтрация значений по типу, формату или диапазону

- целостность ссылок (Referential integrity) — строки, используемые другими записями (строки, на которые в других записях имеются ссылки), не могут быть удалены

- целостность, определенная пользователем (User-Defined Integrity) — дополнительные правила

↥ Наверх

Нормализация БД

Нормализация — это процесс эффективной организации данных в БД. Существует две главных причины, обуславливающих необходимость нормализации:

- предотвращение записи в БД лишних данных, например, хранения одинаковых данных в разных таблицах

- обеспечение «оправданной» связи между данными

Нормализация предполагает соблюдение нескольких форм. Форма — это формат структурирования БД. Существует три главных формы: первая, вторая и, соответственно, третья. Я не буду вдаваться в подробности об этих формах, при желании, вы без труда найдете необходимую информацию.

↥ Наверх

Синтаксис SQL

Синтаксис — это уникальный набор правил и рекомендаций. Все инструкции SQL должны начинаться с ключевого слова, такого как SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROP, CREATE, USE, SHOW и т.п. и заканчиваться точкой с запятой (;) (точка с запятой не входит в синтаксис SQL, но ее наличия, как правило, требуют консольные клиенты СУБД для обозначения окончания ввода команды). SQL не чувствителен к регистру, т.е. SELECT, select и SeLeCt являются идентичными инструкицями. Исключением из этого правила является MySQL, где учитывается регистр в названии таблицы.

Примеры синтаксиса

-- выборка

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName;

SELECT DISTINCT col1, col2, ...colN

FROM tableName;

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName

WHERE condition;

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName

WHERE condition1 AND|OR condition2;

SELECT col2, col2, ...colN

FROM tableName

WHERE colName IN (val1, val2, ...valN);

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName

WHERE colName BETWEEN val1 AND val2;

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName

WHERE colName LIKE pattern;

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName

WHERE condition

ORDER BY colName [ASC|DESC];

SELECT SUM(colName)

FROM tableName

WHERE condition

GROUP BY colName;

SELECT COUNT(colName)

FROM tableName

WHERE condition;

SELECT SUM(colName)

FROM tableName

WHERE condition

GROUP BY colName

HAVING (function condition);

-- создание таблицы

CREATE TABLE tableName (

col1 datatype,

col2 datatype,

...

colN datatype,

PRIMARY KEY (одна или более колонка)

);

-- удаление таблицы

DROP TABLE tableName;

-- создание индекса

CREATE UNIQUE INDEX indexName

ON tableName (col1, col2, ...colN);

-- удаление индекса

ALTER TABLE tableName

DROP INDEX indexName;

-- получение описания структуры таблицы

DESC tableName;

-- очистка таблицы

TRUNCATE TABLE tableName;

-- добавление/удаление/модификация колонок

ALTER TABLE tableName ADD|DROP|MODIFY colName [datatype];

-- переименование таблицы

ALTER TABLE tableName RENAME TO newTableName;

-- вставка значений

INSERT INTO tableName (col1, col2, ...colN)

VALUES (val1, val2, ...valN)

-- обновление записей

UPDATE tableName

SET col1 = val1, col2 = val2, ...colN = valN

[WHERE condition];

-- удаление записей

DELETE FROM tableName

WHERE condition;

-- создание БД

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] dbName;

-- удаление БД

DROP DATABASE [IF EXISTS] dbName;

-- выбор БД

USE dbName;

-- завершения транзакции

COMMIT;

-- отмена изменений

ROLLBACK;↥ Наверх

Типы данных

Каждая колонка, переменная и выражение в SQL имеют определенный тип данных (data type). Основные категории типов данных:

Точные числовые

Приблизительные числовые

Дата и время

Строковые символьные

Строковые символьные (юникод)

Бинарные

Смешанные

↥ Наверх

Операторы

Оператор (operators) — это ключевое слово или символ, которые, в основном, используются в инструкциях WHERE для выполнения каких-либо операций. Они используются как для определения условий, так и для объединения нескольких условий в инструкции.

В дальнейших примерах мы будем исходить из предположения, что переменная a имеет значение 10, а b — 20.

Арифметические

Операторы сравнения

Логические операторы

↥ Наверх

Выражения

Выражение (expression) — это комбинация значений, операторов и функций для оценки (вычисления) значения. Выражения похожи на формулы, написанные на языке запросов. Они могут использоваться для извлечения из БД определенного набора данных.

Базовый синтаксис выражения выглядит так:

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName

WHERE [condition|expression];Существуют различные типы выражений: логические, числовые и выражения для работы с датами.

Логические

Логические выражения извлекают данные на основе совпадения с единичным значением.

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName

WHERE выражение для поиска совпадения с единичным значением;Предположим, что в таблице users имеются следующие записи:

Выполняем поиск активных пользователей:

SELECT * FROM users WHERE status = active;Результат:

Числовые

Используются для выполнения арифметических операций в запросе.

SELECT numericalExpression as operationName

[FROM tableName

WHERE condition];Простой пример использования числового выражения:

SELECT (10 + 5) AS addition;Результат:

Существует несколько встроенных функций, таких как count(), sum(), avg(), min(), max() и др. для выполнения так называемых агрегирующих вычислений данных таблицы или колонки.

SELECT COUNT(*) AS records FROM users;Результат:

AVG— вычисляет среднее значениеSUM— вычисляет сумму значенийMIN— вычисляет наименьшее значениеMAX— вычисляет наибольшее значениеCOUNT— вычисляет количество записей в таблице

Также существует несколько встроенных функций для работы со строками:

CONCAT— объединение строкLENGTH— возвращает количество символов в строкеTRIM— удаляет пробелы в начале и конце строкиSUBSTRING— извлекает подстроку из строкиREPLACE— заменяет подстроку в строкеLOWER— переводит символы строки в нижний регистрUPPER— переводит символы строки в верхний регистр и т.д.

с числами:

ROUND— округляет числоTRUNCATE— обрезает дробное число до указанного количества знаков после запятойCEILING— возвращает наименьшее целое число, которое больше или равно текущему значениюFLOOR— возвращает наибольшее целое число, которое меньше или равно текущему значениюPOWER— возводит число в указанную степеньSQRT— возвращает квадратный корень числаRAND— генерирует случайное число с плавающей точкой в диапазоне от 0 до 1

Выражения для работы с датами

Эти выражения, как правило, возвращают текущую дату и время.

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;Результат:

CURRENT_TIMESTAMP — это и выражение, и функция (CURRENT_TIMESTAMP()). Другая функция для получения текущей даты и времени — NOW().

Другие функции для получения текущей даты и времени:

CURDATE/CURRENT_DATE— возвращает текущую датуCURTIME/CURRENT_TIME— возвращает текущее время и т.д.

Функции для разбора даты и времени:

DAYOFMONTH(date)— возвращает день месяца в виде числаDAYOFWEEK(date)— возвращает день недели в виде числаDAYOFYEAR(date)— возвращает номер дня в годуMONTH(date)— возвращает месяцYEAR(date)— возвращает годLAST_DAY(date)— возвращает последний день месяца в виде датыHOUR(time)— возвращает часMINUTE(time)— возвращает минутыSECOND(time)— возвращает секунды и др.

Функции для манипулирования датами:

DATE_ADD(date, interval)— выполняет сложение даты и определенного временного интервалаDATE_SUB(date, interval)— выполняет вычитание из даты определенного временного интервалаDATEDIFF(date1, date2)— возвращает разницу в днях между двумя датамиTO_DAYS(date)— возвращает количество дней с 0-го дня годаTIME_TO_SEC(time)— возвращает количество секунд с полуночи и др.

Для форматирования даты и времени используются функции DATE_FORMAT(date, format) и TIME_FORMAT(date, format), соответственно.

↥ Наверх

Создание БД

Для создания БД используется инструкция CREATE DATABASE.

CREATE DATABASE dbName;

-- или

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dbName;Условие IF NOT EXISTS позволяет избежать получения ошибки при попытке создания БД, которая уже существует.

Название БД должно быть уникальным в пределах СУБД.

Создаем БД testDB:

CREATE DATABASE testDB;Получаем список БД:

SHOW DATABASES;Результат:

↥ Наверх

Удаление БД

Для удаления БД используется инструкция DROP DATABASE.

DROP DATABASE dbName;

-- или

DROP DATABASE IF EXISTS dbName;Условие IF EXISTS позволяет избежать получения ошибки при попытке удаления несуществующей БД.

Удаляем testDB:

DROP DATABASE testDB;Обратите внимание: при удалении БД уничтожаются все данные, которые в ней хранятся, так что будьте предельно внимательны при использовании данной команды.

Проверяем, что БД удалена:

SHOW DATABASES;Для получения списка таблиц используется инструкция SHOW TABLES.

Результат:

↥ Наверх

Выбор БД

При наличии нескольких БД, перед выполнением каких-либо операций, необходимо выбрать БД. Для этого используется инструкция USE.

USE dbName;Предположим, что мы не удаляли testDB. Тогда мы можем выбрать ее так:

USE testDB;↥ Наверх

Создание таблицы

Создание таблицы предполагает указание названия таблицы и определение колонок таблицы и их типов данных. Для создания таблицы используется инструкция CREATE TABLE.

CREATE TABLE tableName (

col1 datatype,

col2 datatype,

...

colN datatype,

PRIMARY KEY (хотя бы одна колонка)

);Для создания таблицы путем копирования другой таблицы используется сочетание CREATE TABLE и SELECT.

Пример создания таблицы users, где первичным ключом являются идентификаторы пользователей, а поля для имени и возраста пользователя не могут быть нулевыми:

CREATE TABLE users (

userId INT,

userName VARCHAR(20) NOT NULL,

age INT NOT NULL,

city VARCHAR(20),

status VARCHAR(8),

PRIMARY KEY (id)

);Проверяем, что таблица была создана:

DESC users;Результат:

↥ Наверх

Удаление таблицы

Для удаления таблицы используется инструкция DROP TABLE.

Обратите внимание: при удалении таблицы, навсегда удаляются все хранящиеся в ней данные, индексы, триггеры, ограничения и разрешения, так что будьте предельно внимательны при использовании данной команды.

Удаляем таблицу users:

DROP TABLE users;Теперь, если мы попытаемся получить описание users, то получим ошибку:

DESC users;

-- ERROR 1146 (42S02): Table 'testDB.users' doesn't exist↥ Наверх

Добавление колонок

Для добавления в таблицу колонок используется инструкция INSERT INTO.

INSERT INTO tableName (col1, col2, ...colN)

VALUES (val1, val2, ...valN);Названия колонок можно не указывать, однако, в этом случае значения должны перечисляться в правильном порядке.

INSERT INTO tableName VALUES (val1, val2, ...valN);Во избежание ошибок, рекомендуется всегда перечислять названия колонок.

Предположим, что мы не удаляли таблицу users. Заполним ее пользователями:

INSERT INTO users (userId, userName, age, city, status)

VALUES (1, 'Igor', 25, 'Moscow', 'active');

INSERT INTO users (userId, userName, age, city, status)

VALUES (2, 'Vika', 26, 'Ekaterinburg', 'inactive');

INSERT INTO users (userId, userName, age, city, status)

VALUES (3, 'Elena', 27, 'Ekaterinburg', 'active');В таблицу можно добавлять несколько строк за один раз.

INSERT INTO users (userId, userName, age, city, status)

VALUES

(1, 'Igor', 25, 'Moscow', 'active'),

(2, 'Vika', 26, 'Ekaterinburg', 'inactive'),

(3, 'Elena', 27, 'Ekaterinburg', 'active');Также, как было отмечено, при добавлении строки названия полей можно опускать:

INSERT INTO users

VALUES (4, 'Oleg', 28, 'Moscow', 'inactive');Результат:

Заполнение таблицы с помощью другой таблицы

INSERT INTO tableName [(col1, col2, ...colN)]

SELECT col1, col2, ...colN

FROM anotherTable

[WHERE condition];↥ Наверх

Выборка полей

Для выборки полей из таблицы используется инструкция SELECT. Она возвращает данные в виде результирующей таблицы (результирующего набора, result-set).

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName;Для выборки всех полей используется такой синтаксис:

SELECT * FROM tableName;Произведем выборку полей userId, userName и age из таблицы users:

SELECT userId, userName, age FROM users;Результат:

↥ Наверх

Предложение WHERE

Предложение WHERE используется для фильтрации возвращаемых данных. Оно используется совместно с SELECT, UPDATE, DELETE и другими инструкциями.

SELECT col1, col2, ...col2

FROM tableName

WHERE condition;Условие (condition), которому должны удовлетворять возвращаемые записи, определяется с помощью операторов сравнения или логических операторов типа >, <, =, NOT, LIKE и т.д.

Сделаем выборку полей userId, userName и age активных пользователей:

SELECT userId, userName, age

FROM users

WHERE status = 'active';Результат:

Сделаем выборку полей userId, age и city пользователя с именем Vika.

SELECT userId, age, city

FROM users

WHERE userName = 'Vika';Результат:

Обратите внимание: строки в предложении WHERE должны быть обернуты в одинарные кавычки (''), а числа, напротив, указываются как есть.

↥ Наверх

Операторы AND и OR

Конъюнктивный оператор AND и дизъюнктивный оператор OR используются для соединения нескольких условий при фильтрации данных.

AND

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName

WHERE condition1 AND condition2 ...AND conditionN;Возвращаемые записи должны удовлетворять всем указанным условиям.

Сделаем выборку полей userId, userName и age активных пользователей старше 26 лет:

SELECT userId, userName, age

FROM users

WHERE status = active AND age > 26;Результат:

OR

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName

WHERE condition1 OR condition2 ...OR conditionN;Возвращаемые записи должны удовлетворять хотя бы одному условию.

Сделаем выборку тех же полей неактивных пользователей или пользователей, младше 27 лет:

SELECT userId, userName, age

FROM users

WHERE status = inactive OR age < 27;Результат:

↥ Наверх

Обновление полей

Для обновления полей используется инструкция UPDATE ... SET. Эта инструкция, обычно, используется в сочетании с предложением WHERE.

UPDATE tableName

SET col1 = val1, col2 = val2, ...colN = valN

[WHERE condition];Обновим возраст пользователя с именем Igor:

UPDATE users

SET age = 30

WHERE username = 'Igor';Если в данном случае опустить WHERE, то будет обновлен возраст всех пользователей.

↥ Наверх

Удаление записей

Для удаления записей используется инструкция DELETE. Эта инструкция также, как правило, используется в сочетании с предложением WHERE.

DELETE FROM tableName

[WHERE condition];Удалим неактивных пользователей:

DELETE FROM users

WHERE status = 'inactive';Если в данном случае опустить WHERE, то из таблицы users будут удалены все записи.

↥ Наверх

Предложения LIKE и REGEX

LIKE

Предложение LIKE используется для сравнения значений с помощью операторов с подстановочными знаками. Существует два вида таких операторов:

- проценты (

%) - нижнее подчеркивание (

_)

% означает 0, 1 или более символов. _ означает точно 1 символ.

SELECT col1, col2, ...colN FROM tableName

WHERE col LIKE 'xxx%'

-- или

WHERE col LIKE '%xxx%'

-- или

WHERE col LIKE '%xxx'

-- или

WHERE col LIKE 'xxx_'

-- и т.д.Примеры:

Сделаем выборку неактивных пользователей:

SELECT * FROM users

WHERE status LIKE 'in%';Результат:

Сделаем выборку пользователей 30 лет и старше:

SELECT * FROM users

WHERE age LIKE '3_';Результат:

REGEX

Предложение REGEX позволяет определять регулярное выражение, которому должна соответствовать запись.

SELECT col1, col2, ...colN FROM tableName

WHERE colName REGEXP регулярное выражение;В регулярное выражении могут использоваться следующие специальные символы:

^— начало строки$— конец строки.— любой символ[символы]— любой из указанных в скобках символов[начало-конец]— любой символ из диапазона|— разделяет шаблоны

Сделаем выборку пользователей с именами Igor и Vika:

SELECT * FROM users

WHERE userName REGEXP 'Igor|Vika';Результат:

↥ Наверх

Предложение TOP/LIMIT/ROWNUM

Данные предложения позволяют извлекать указанное количество или процент записей с начала таблицы. Разные СУБД поддерживают разные предложения.

SELECT TOP number|percent col1, col2, ...colN

FROM tableName

[WHERE condition];Сделаем выборку первых трех пользователей:

SELECT TOP 3 * FROM users;Результат:

В mysql:

SELECT * FROM users

LIMIT 3, [offset];Параметр offset (смещение) определяет количество пропускаемых записей. Например, так можно извлечь первых двух пользователей, начиная с третьего:

SELECT * FROM users

LIMIT 2, 2;В oracle:

SELECT * FROM users

WHERE ROWNUM <= 3;↥ Наверх

Предложения ORDER BY и GROUP BY

ORDER BY

Предложение ORDER BY используется для сортировки данных по возрастанию (ASC) или убыванию (DESC). Многие СУБД по умолчанию выполняют сортировку по возрастанию.

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName

[WHERE condition]

[ORDER BY col1, col2, ...colN] [ASC | DESC];Обратите внимание: колонки для сортировки должны быть указаны в списке колонок для выборки.

Сделаем выборку пользователей, отсортировав их по городу и возрасту:

SELECT * FROM users

ORDER BY city, age;Результат:

Теперь выполним сортировку по убыванию:

SELECT * FROM users

ORDER BY city, age DESC;Определим собственный порядок сортировки по убыванию:

SELECT * FROM users

ORDER BY (CASE city

WHEN 'Ekaterinburg' THEN 1

WHEN 'Moscow' THEN 2

ELSE 100 END) ASC, city DESC;GROUP BY

Предложение GROUP BY используется совместно с инструкцией SELECT для группировки записей. Оно указывается после WHERE и перед ORDER BY.

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName

WHERE condition

GROUP BY col1, col2, ...colN

ORDER BY col1, col2, ...colN;Сгруппируем активных пользователей по городам:

SELECT city, COUNT(city) AS amount FROM users

WHERE status = active

GROUP BY city

ORDER BY city;Результат:

↥ Наверх

Ключевое слово DISTINCT

Ключевое слово DISTINCT используется совместно с инструкцией SELECT для возврата только уникальных записей (без дубликатов).

SELECT DISTINCT col1, col2, ...colN

FROM tableName

[WHERE condition];Сделаем выборку городов проживания пользователей:

SELECT DISTINCT city

FROM users;Результат:

↥ Наверх

Соединения

Соединения (joins) используются для комбинации записей двух и более таблиц.

Предположим, что кроме users, у нас имеется таблица orders с заказами пользователей следующего содержания:

Сделаем выборку полей userId, userName, age и amount из наших таблиц посредством их соединения:

SELECT userId, userName, age, amount

FROM users, orders

WHERE users.userId = orders.userId;Результат:

При соединении таблиц могут использоваться такие операторы, как =, <, >, <>, <=, >=, !=, BETWEEN, LIKE и NOT, однако наиболее распространенным является =.

Существуют разные типы объединений:

INNER JOIN— возвращает записи, имеющиеся в обеих таблицахLEFT JOIN— возвращает записи из левой таблицы, даже если такие записи отсутствуют в правой таблицеRIGHT JOIN— возвращает записи из правой таблицы, даже если такие записи отсутствуют в левой таблицеFULL JOIN— возвращает все записи объединяемых таблицCROSS JOIN— возвращает все возможные комбинации строк обеих таблицSELF JOIN— используется для объединения таблицы с самой собой

↥ Наверх

Предложение UNION

Предложение/оператор UNION используется для комбинации результатов двух и более инструкций SELECT. При этом, возвращаются только уникальные записи.

В случае с UNION, каждая инструкция SELECT должна иметь:

- одинаковый набор колонок для выборки

- одинаковое количество выражений

- одинаковые типы данных колонок и

- одинаковый порядок колонок

Однако, они могут быть разной длины.

SELECT col1, col2, ...colN

FROM table1

[WHERE condition]

UNION

SELECT col1, col2, ...colN

FROM table2

[WHERE condition];Объединим наши таблицы users и orders:

SELECT userId, userName, amount, date

FROM users

LEFT JOIN orders

ON users.useId = orders.userId

UNION

SELECT userId, userName, amount, date

FROM users

RIGHT JOIN orders

ON users.userId = orders.userId;Результат:

↥ Наверх

Предложение UNION ALL

Предложение UNION ALL также используется для объединения результатов двух и более инструкций SELECT. При этом, возвращаются все записи, включая дубликаты.

SELECT col1, col2, ...colN

FROM table1

[WHERE condition]

UNION ALL

SELECT col1, col2, ...colN

FROM table2

[WHERE condition];Существует еще два предложения, похожих на UNION:

INTERSECT— используется для комбинации результатов двух и болееSELECT, но возвращаются только строки из первогоSELECT, совпадающие со строками из второгоSELECTEXCEPT|MINUS— возвращаются только строки из первогоSELECT, отсутствующие во второмSELECT

↥ Наверх

Синонимы

Синонимы (aliases) позволяют временно изменять названия таблиц и колонок. «Временно» означает, что новое название используется только в текущем запросе, в БД название остается прежним.

Синтаксис синонима таблицы:

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName AS aliasName

[WHERE condition];Синтаксис синонима колонки:

SELECT colName AS aliasName

FROM tableName

[WHERE condition];Пример использования синонимов таблиц:

SELECT U.userId, U.userName, U.age, O.amount

FROM users AS U, orders AS O

WHERE U.userId = O.userId;Результат:

Пример использования синонимов колонок:

SELECT userId AS user_id, userName AS user_name, age AS user_age

FROM users

WHERE status = active;Результат:

↥ Наверх

Индексы

Создание индексов

Индексы — это специальные поисковые таблицы (lookup tables), которые используются движком БД в целях более быстрого извлечения данных. Проще говоря, индекс — это указатель или ссылка на данные в таблице.

Индексы ускоряют работу инструкции SELECT и предложения WHERE, но замедляют работу инструкций UPDATE и INSERT. Индексы могут создаваться и удаляться, не оказывая никакого влияния на данные.

Для создания индекса используется инструкция CREATE INDEX, позволяющая определять название индекса, индексируемые колонки и порядок индексации (по возрастанию или по убыванию).

К индексам можно применять ограничение UNIQUE для того, чтобы обеспечить их уникальность.

Синтаксис создания индекса:

CREATE INDEX indexName ON tableName;Синтаксис создания индекса для одной колонки:

CREATE INDEX indexName

ON tableName (colName);Синтакис создания уникальных индексов (такие индексы используются не только для повышения производительности, но и для обеспечения согласованности данных):

CREATE UNIQUE INDEX indexName

ON tableName (colName);Синтаксис создания индексов для нескольких колонок (композиционный индекс):

CREATE INDEX indexName

ON tableName (col1, col2, ...colN);Решение о создании индексов для одной или нескольких колонок следует принимать на основе того, какие колонки будут часто использоваться в запросе WHERE в качестве условия для сортировки строк.

Для ограничений PRIMARY KEY и UNIQUE автоматически создаются неявные индексы.

Удаление индексов

Для удаления индексов используется инструкция DROP INDEX:

DROP INDEX indexName;Несмотря на то, что индексы предназначены для повышения производительности БД, существуют ситуации, в которых их использования лучше избегать.

К таким ситуациям относится следующее:

- индексы не должны использоваться в маленьких таблицах

- в таблицах, которые часто и в большом объеме обновляются или перезаписываются

- в колонках, которые содержат большое количество нулевых значений

- в колонках, над которыми часто выполняются операции

↥ Наверх

Обновление таблицы

Команда ALTER TABLE используется для добавления, удаления и модификации колонок существующей таблицы. Также эта команда используется для добавления и удаления ограничений.

Синтаксис:

-- добавление новой колонки

ALTER TABLE tableName ADD colName datatype;

-- удаление колонки

ALTER TABLE tableName DROP COLUMN colName;

-- изменение типа данных колонки

ALTER TABLE tableName MODIFY COLUMN colName newDatatype;

-- добавление ограничения `NOT NULL`

ALTER TABLE tableName MODIFY colName datatype NOT NULL;

-- добавление ограничения `UNIQUE`

ALTER TABLE tableName

ADD CONSTRAINT myUniqueConstraint UNIQUE (col1, col2, ...colN);

-- добавление ограничения `CHECK`

ALTER TABLE tableName

ADD CONSTRAINT myUniqueConstraint CHECK (condition);

-- добавление первичного ключа

ALTER TABLE tableName

ADD CONSTRAINT myPrimaryKey PRIMARY KEY (col1, col2, ...colN);

-- удаление ограничения

ALTER TABLE tableName

DROP CONSTRAINT myUniqueContsraint;

-- mysql

ALTER TABLE tableName

DROP INDEX myUniqueContsraint;

-- удаление первичного ключа

ALTER TABLE tableName

DROP CONSTRAINT myPrimaryKey;

-- mysql

ALTER TABLE tableName

DROP PRIMARY KEY;Добавляем в таблицу users новую колонку — пол пользователя:

ALTER TABLE users ADD sex char(1);Удаляем эту колонку:

ALTER TABLE users DROP sex;↥ Наверх

Очистка таблицы

Команда TRUNCATE TABLE используется для очистки таблицы. Ее отличие от DROP TABLE состоит в том, что сохраняется структура таблицы (DROP TABLE полностью удаляет таблицу и все ее данные).

TRUNCATE TABLE tableName;Очищаем таблицу users:

TRUNCATE TABLE users;Проверяем, что users пустая:

SELECT * FROM users;

-- Empty set (0.00 sec)↥ Наверх

Представления

Представление (view) — это не что иное, как инструкция, записанная в БД под определенным названием. Другими словами, представление — это композиция таблицы в форме предварительно определенного запроса.

Представления могут содержать все или только некоторые строки таблицы. Представление может быть создано на основе одной или нескольких таблиц (это зависит от запроса для создания представления).

Представления — это виртутальные таблицы, позволяющие делать следующее:

- структурировать данные способом, который пользователи находят наиболее естественным или интуитивно понятным

- ограничивать доступ к данным таким образом, что пользователь может просматривать и (иногда) модифицировать только то, что ему нужно и ничего более

- объединять данные из нескольких таблиц для формирования отчетов

Создание представления

Для создания представления используется инструкция CREATE VIEW. Как было отмечено, представления могут создаваться на основе одной или нескольких таблиц, и даже на основе другого представления.

CREATE VIEW viewName AS

SELECT col1, col2, ...colN

FROM tableName

[WHERE condition];Создаем представление для имен и возраста пользователей:

CREATE VIEW usersView AS

SELECT userName, age

FROM users;Получаем данные с помощью представления:

SELECT * FROM usersView;Результат:

WITH CHECK OPTION

WITH CHECK OPTION — это настройка инструкции CREATE VIEW. Она позволяет обеспечить соответствие всех UPDATE и INSERT условию, определенном в представлении.

Если условие не удовлетворяется, выбрасывается исключение.

CREATE VIEW usersView AS

SELECT userName, age

FROM users

WHERE age IS NOT NULL

WITH CHECK OPTION;Обновление представления

Представление может быть обновлено при соблюдении следующих условий:

SELECTне содержит ключевого словаDISTINCTSELECTне содержит агрегирующих функцийSELECTне содержит функций установки значенийSELECTне содержит операций установки значенийSELECTне содержит предложенияORDER BYFROMне содержит больше одной таблицыWHEREне содержит подзапросы- запрос не содержит

GROUP BYилиHAVING - вычисляемые колонки не обновляются

- все ненулевые колонки из базовой таблицы включены в представление в том же порядке, в каком они указаны в запросе

INSERT

Пример обновления возраста пользователя с именем Igor в представлении:

UPDATE usersView

SET age = 31

WHERE userName = 'Igor';Обратите внимание: обновление строки в представлении приводит к ее обновлению в базовой таблице.

В представление могут добавляться новые строки с помощью команды INSERT. При выполнении этой команды должны соблюдаться те же правила, что и при выполнении команды UPDATE.

С помощью команды DELETE можно удалять строки из представления.

Удаляем из представления пользователя, возраст которого составляет 26 лет:

DELETE FROM usersView

WHERE age = 26;Обратите внимание: удаление строки в представлении приводит к ее удалению в базовой таблице.

Удаление представления

Для удаления представления используется инструкция DROP VIEW:

DROP VIEW viewName;Удаляем представление usersView:

DROP VIEW usersView;↥ Наверх

HAVING

Предложение HAVING используется для фильтрации результатов группировки. WHERE используется для применения условий к колонкам, а HAVING — к группам, созданным с помощью GROUP BY.

HAVING должно указываться после GROUP BY, но перед ORDER BY (при наличии).

SELECT col1, col2, ...colN

FROM table1, table2, ...tableN

[WHERE condition]

GROUP BY col1, col2, ...colN

HAVING condition

ORDER BY col1, col2, ...colN;↥ Наверх

Транзакции

Транзакция — это единица работы или операции, выполняемой над БД. Это последовательность операций, выполняемых в логическом порядке. Эти операции могут запускаться как пользователем, так и какой-либо программой, функционирующей в БД.

Транзакция — это применение одного или более изменения к БД. Например, при создании/обновлении/удалении записи мы выполняем транзакцию. Важно контролировать выполнение таких операций в целях обеспечения согласованности данных и обработки возможных ошибок.

На практике, запросы, как правило, не отправляются в БД по одному, они группируются и выполняются как часть транзакции.

Свойства транзакции

Транзакции имеют 4 стандартных свойства (ACID):

- атомарность (atomicity) — все операции транзакции должны быть успешно завершены. В противном случае, транзакция прерывается, а все изменения отменяются (происходит откат к предыдущему состоянию)

- согласованность (consistency) — состояние должно изменться в полном соответствии с операциями транзакции

- изоляция или автономность (isolation) — транзакции не зависят друг от друга и не оказывают друг на друга никакого влияния

- долговечность (durability) — результат звершенной транзакции должен сохраняться при поломке системы

Управление транзакцией

Для управления транзакцией используются следующие команды:

BEGIN|START TRANSACTION— запуск транзакцииCOMMIT— сохранение измененийROLLBACK— отмена измененийSAVEPOINT— контрольная точка для отмены измененийSET TRANSACTION— установка характеристик текущей транзакции

Команды для управления транзакцией могут использоваться только совместно с такими запросами как INSERT, UPDATE и DELETE. Они не могут использоваться во время создания и удаления таблиц, поскольку эти операции автоматически отправляются в БД.

Удаляем пользователя, возраст которого составляет 26 лет, и отправляем изменения в БД:

BEGIN TRANSACTION

DELETE FROM users

WHERE age = 26;

COMMIT;Удаляем пользователя с именем Oleg и отменяем эту операцию:

BEGIN

DELETE FROM users

WHERE username = 'Oleg';

ROLLBACK;Контрольные точки создаются с помощью такого синтаксиса:

SAVEPOINT savepointName;Возврат к контрольной точке выполняется так:

ROLLBACK TO savepointName;Выполняем три запроса на удаление данных из users, создавая контрольные точки перед каждый удалением:

START TRANSACTION

SAVEPOINT sp1;

DELETE FROM users

WHERE age = 26;

SAVEPOINT sp2;

DELETE FROM users

WHERE userName = 'Oleg';

SAVEPOINT sp3;

DELETE FROM users

WHERE status = 'inactive';Отменяем два последних удаления, возвращаясь к контрльной точке sp2, созданной после первого удаления:

ROLLBACK TO sp2;Делаем выборку пользователей:

SELECT * FROM users;Результат:

Как видим, из таблицы был удален только пользователь с возрастом 26 лет.

Для удаление контрольной точки используется команда RELEASE SAVEPOINT. Естественно, после удаления контрольной точки, к ней нельзя будет вернуться с помощью ROLLBACK TO.

Команда SET TRANSACTION используется для инициализации транзакции, т.е. начала ее выполнения. При этом, можно определять некоторые характеристики транзакции. Например, так можно определить уровень доступа транзакции (доступна только для чтения или для записи тоже):

SET TRANSACTION [READ WRITE | READ ONLY];↥ Наверх

Временные таблицы

Некоторые СУБД поддерживают так называемые временные таблицы (temporary tables). Такие таблицы позволяют хранить и обрабатывать промежуточные результаты с помощью таких же запросов, как и при работе с обычными таблицами.

Временные таблицы могут быть очень полезными при необходимости хранения временных данных. Одной из главных особенностей таких таблиц является то, что они удаляются по завершении текущей сессии. При запуске скрипта временная таблица удаляется после завершения выполнения этого скрипта. При доступе к БД с помощью клиентской программы, такая таблица будет удалена после закрытия этой программы.

Временная таблица создается с помощью инструкции CREATE TEMPORARY TABLE, в остальном синтаксис создания таких таблиц идентичен синтаксису создания обычных таблиц.

Временная таблица удаляется точно также, как и обычная таблица, с помощью инструкции DROP TABLE.

↥ Наверх

Клонирование таблицы

Может возникнуть ситуация, когда потребуется получить точную копию существующей таблицы, а CREATE TABLE или SELECT окажется недостаточно в силу того, что мы хотим получить не только идентичную структуру, но также индексы, значения по умолчанию и т.д. копируемой таблицы.

В mysql, например, это можно сделать так:

- вызываем команду

SHOW CREATE TABLEдля получения инструкции, выполненной при создании таблицы, включая индексы и прочее - меняем название таблицы и выполняем запрос. Получаем точную копию таблицы

- опционально: если требуется содержимое копируемой таблицы, можно также использовать инструкции

INSERT INTOилиSELECT

↥ Наверх

Подзапросы

Подзапрос — это внутренний (вложенный) запрос другого запроса, встроенный (вставленный) с помощью WHERE или других инструкций.

Подзапрос используется для получения данных, которые будут использованы основным запросом в качестве условия для фильтрации возвращаемых записей.

Подзапросы могут использоваться в инструкциях SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE, а также с операторами =, <, >, >=, <=, IN, BETWEEN и т.д.

Правила использования подзапросов:

- они должны быть обернуты в круглые скобки

- подзапрос должен содержать только одну колонку для выборки, если основной запрос не содержит несколько таких колонок, которые сравниваются в подзапросе

- в подзапросе нельзя использовать команду

ORDER BY, это можно сделать в основном запросе. В подзапросе для заменыORDER BYможно использоватьGROUP BY - подзапросы, возвращающие несколько значений, могут использоваться только с операторами, которые работают с наборами значений, такими как

IN - список

SELECTне может содержать ссылки на значения, которые оцениваются (вычисляются) какBLOB,ARRAY,CLOBилиNCLOB - подзапрос не может быть сразу передан в функцию для установки значений

- команду

BETWEENнельзя использовать совместно с подзапросом. Тем не менее, в самомподзапросе указанную команду использовать можно

Подзапросы, обычно, используются в инструкции SELECT.

SELECT col1, col2, ...colN

FROM table1, table2, ...tableN

WHERE colName operator

(SELECT col1, col2, ...colN

FROM table1, table2, tableN

[WHERE condition]);Пример:

SELECT * FROM users

WHERE userId IN (

SELECT userId FROM users

WHERE status = 'active'

);Результат:

Подзапросы могут использоваться в инструкции INSERT. Эта инструкция добавляет в таблицу данные, возвращаемые подзапросом. При этом, данные, возвращаемые подзапросом, могут быть модифицированы любыми способами.

INSERT INTO tableName col1, col2, ...colN

SELECT col1, col2, ...colN

FROM table1, table2, ...tableN

[WHERE operator [value]];Подзапросы могут использоваться в инструкции UPDATE. При этом, данные из подзапроса могут использоваться для обновления любого количества колонок.

UPDATE tableName

SET col = newVal

[WHERE operator [value]

(

SELECT colName

FROM tableName

[WHERE condition]

)

];Данные, возвращаемые подзапросом, могут использоваться и для удаления записей.

DELETE FROM tableName

[WHERE operator [value]

(

SELECT colName

FROM tableName

[WHERE condition]

)

];↥ Наверх

Последовательности

Последовательность — это набор целых чисел (1, 2, 3 и т.д.), генерируемых автоматически. Последовательности часто используются в БД, поскольку многие приложения нуждаются в уникальных значениях, используемых для идентификации строк.

Приведенные ниже примеры рассчитаны на mysql.

Простейшим способом определения последовательности является использование AUTO_INCREMENT при создании таблицы:

CREATE TABLE tableName (

id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

PRIMARY KEY (id),

-- другие строки

);Для того, чтобы заново пронумеровать строки с помощью автоматически генерируемых значений (например, при удалении большого количества строк), можно удалить колонку, содержащую такие значения и создать ее заново. Обратите внимание: такая таблица не должна быть частью объединения.

ALTER TABLE tableName DROP id;

ALTER TABLE tableName

ADD id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT FIRST,

ADD PRIMARY KEY (id);По умолчанию значения, генерируемые с помощью AUTO_INCREMENT, начинаются с 1. Для того, чтобы установить другое начальное значение достаточно указать, например, AUTO_INCREMENT = 100 — в этом случае нумерация строк начнется со 100.

↥ Наверх

От автора: SQL регламентируется уникальным набором правил и рекомендаций под общим названием Синтаксис. В этой статье мы полностью опишем базовый синтаксис SQL.

Все инструкции SQL начинаются с ключевых слов, таких как SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROP, CREATE, USE, SHOW, и все инструкции заканчиваются точкой с запятой (;).

Наиболее важный момент, который следует помнить — операторы и инструкции SQL нечувствительны к регистру. Это означает, что SELECT и select имеют одинаковый смысл в операторах SQL. Однако не забывайте, что регистр имеет значение в названиях таблиц. Поэтому, если вы работаете с MySQL, вам нужно указывать названия таблиц так, как они заданы в базе данных.

Различные синтаксисы в SQL

Все примеры, приведенные в этом руководстве, были протестированы на сервере MySQL.

Инструкция SQL SELECT

|

SELECT столбец1, столбец 2…. столбец N FROM имя_таблицы; |

Условие SQL DISTINCT

|

SELECT DISTINCT столбец1, столбец2….столбецN FROM имя_таблицы; |

Условие SQL WHERE

|

SELECT столбец1, столбец2….столбецN FROM имя_таблицы WHERE УСЛОВИЕ; |

Условие SQL AND/OR

|

SELECT столбец1, столбец2….столбецN FROM имя_таблицы WHERE УСЛОВИЕ-1 {AND|OR} УСЛОВИЕ-2; |

Условие SQL IN

|

SELECT столбец1, столбец2….столбецN FROM имя_таблицы WHERE имя_столбца IN (значение-1, значение-2,...значение-N); |

Условие SQL BETWEEN

|

SELECT столбец1, столбец2….столбецN FROM имя_таблицы WHERE имя_столбца BETWEEN значение-1 AND значение-2; |

Условие SQL LIKE

|

SELECT столбец1, столбец2….столбецN FROM имя_таблицы WHERE имя_столбца LIKE { ШАБЛОН }; |

Условие SQL ORDER BY

|

SELECT столбец1, столбец2….столбецN FROM имя_таблицы WHERE УСЛОВИЕ ORDER BY имя_столбца {ASC|DESC}; |

Условие SQL GROUP BY

|

SELECT SUM(имя_столбца) FROM имя_таблицы WHERE УСЛОВИЕ GROUP BY имя_столбца; |

Условие SQL COUNT

|

SELECT COUNT(имя_столбца) FROM имя_таблицы WHERE УСЛОВИЕ; |

Условие SQL HAVING

|

SELECT SUM(имя_столбца) FROM имя_таблицы WHERE УСЛОВИЕ GROUP BY имя_столбца HAVING (арифметическая функция УСЛОВИЕ); |

Инструкция SQL CREATE TABLE

|

CREATE TABLE имя_таблицы( столбец1 тип данных, столбец2 тип данных, столбец3 тип данных, ..... столбецN тип данных, PRIMARY KEY( один или более столбцов ) ); |

Инструкция SQL DROP TABLE

|

DROP TABLE имя_таблицы; Инструкция SQL CREATE INDEX CREATE UNIQUE INDEX имя_индекса ON имя_таблицы ( столбец1, столбец2,...столбецN); |

Инструкция SQL DROP INDEX

|

ALTER TABLE имя_таблицы DROP INDEX имя_индекса; |

Инструкция SQL DESC

Инструкция SQL TRUNCATE TABLE

|

TRUNCATE TABLE имя_таблицы; |

Инструкция SQL ALTER TABLE

|

ALTER TABLE имя_таблицы {ADD|DROP|MODIFY} имя_столбца {тип_данных}; |

Инструкция SQL ALTER TABLE

|

ALTER TABLE имя_таблицы RENAME TO новое_имя_таблицы; |

Инструкция SQL INSERT INTO

|

INSERT INTO имя_таблицы( столбец1, столбец2….столбецN) ЗНАЧЕНИЕS ( значение1, значение2….значениеN); |

Инструкция SQL UPDATE

|

UPDATE имя_таблицы SET столбец1 = значение1, столбец2 = значение2….столбецN=значениеN [ WHERE УСЛОВИЕ ]; |

Инструкция SQL DELETE

|

DELETE FROM имя_таблицы WHERE {УСЛОВИЕ}; |

Инструкция SQL CREATE DATABASE

|

CREATE DATABASE имя_базы_данных; |

Инструкция SQL DROP DATABASE

|

DROP DATABASE имя_базы_данных; |

Инструкция SQL USE

Инструкция SQL COMMIT

Инструкция SQL ROLLBACK

Источник: //www.tutorialspoint.com/

Редакция: Команда webformyself.

SQL

(Structured

Query

Language)

– структурированный язык запросов –

является инструментом, предназначенным

для выборки и обработки информации,

содержащейся в компьютерной базе данных.

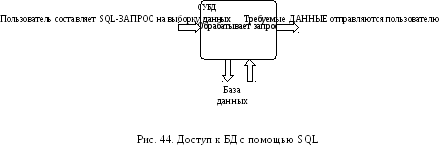

SQL

является языком программирования,

применяемым для организации взаимодействия

пользователя с базой данных (рис.

44).

SQL

работает только с реляционными базами

данных и предоставляет пользователю

следующие функциональные возможности:

-

изменение

структуры представления данных; -

выборка

данных из базы данных; -

обработка

базы данных, т. е. добавление новых

данных, изменение, удаление имеющихся

данных; -

управление

доступом к базе данных; -

совместное

использование базы данных пользователями,

работающими параллельно; -

обеспечение

целостности базы данных.

SQL

– это не полноценный компьютерный язык

типа PASCAL,

C++,

JAVA.

Еще раз отметим, что SQL,

также как и QBE,

является непроцедурным языком. С помощью

SQL

описываются свойства и взаимосвязи

сущностей (объектов, переменных и т. п.

), но не алгоритмы решения задачи. Он не

содержит условных операторов, операторов

цикла, организации подпрограмм,

ввода-вывода и т. п. В связи с этим SQL

автономно не используется. Инструкции

SQL

встраиваются в программу, написанную

на традиционном языке программирования

и дают возможность получить доступ к

базам данных (встроенный

SQL).

Кроме того, из таких языков, С, C++,

JAVA

инструкции SQL

можно посылать СУБД в явном виде,

используя интерфейс вызовов функций.

Язык

SQL

является многофункциональным языком.

Во-первых, SQL

используется в качестве языка интерактивных

запросов пользователей с целью выборки

данных и в качестве встроенного языка

программирования баз данных. Кроме

того, SQL

используется в качестве языка

администрирования БД для определения

структуры базы данных и управления

доступом к данным, находящимся на

сервере; в качестве языка создания

приложений клиент/сервер, доступа к

данным в среде Internet,

распределенных баз данных.

С

помощью SQL

можно динамически

изменять и расширять структуру базы

данных даже в то время, когда пользователи

работают с ее содержимым. Таким образом,

SQL

обеспечивает максимальную гибкость.

Статические

языки определения данных запрещают

доступ к БД во время изменения ее

структуры

Официальный

стандарт языка SQL

был опубликован ANSI

и ISO

в 1986 г. В дальнейшем,

он был расширен стандартами SQL-89 (1989 г.)

и SQL-92 (1992 г.). Действующая версия стандарта

SQL:1999 была принята ANSI и ISO в конце 1999 г. В

настоящее время ведется работа над

стандартом для SQL3, содержащим

объектно-ориентированные расширения.

Кроме

перечисленных выше версий языка SQL для

универсальных ЭВМ

существует множество версий типа

«клиент-сервер», а также версий SQL

для персональных компьютеров.

Основные инструкции языка sql

Основные

задачи, решаемые средствами языка SQL

– манипулирование различными объектами

базы данных (таблицами, индексами,

представлениями и т. д.) и манипулирование

данными, хранящимися в таблицах базы

данных. В связи с этим, язык SQL

принято делить на две части: язык

определения данных DDL

и язык манипулирования данными DML.

Основные инструкции языка SQL

представлены в табл.

10.

При

описании синтаксиса инструкций будем

использовать следующие правила:

-

каждая

инструкция начинается с команды

–

ключевого

слова, описывающего действие, выполняемое

инструкцией (например, CREATE

– создать, DELETE

– удалить и т. д.); -

после

команды следует одно или несколько

предложений,

описывающих данные, с которыми работает

инструкция, или содержащих дополнительную

информацию о действии, выполняемом

инструкцией. Каждое предложение

начинается с ключевого слова, например,

WHERE

(где), FROM

(откуда), INTO

(куда), HAVING

(имеющий); -

в

квадратные скобки «[…]»

заключены необязательные элементы; -

вертикальная

черта «|» , разделяющая два элемента,

указывает на то, что в инструкции

используется либо один элемент, либо

второй; -

в

фигурные скобки «{…}»заключаются

элементы, разделенные вертикальной

чертой; -

троеточие

означает, что далее в инструкции либо

следует выражение, либо повторяются

элементы, указанные перед тремя

точками.

Таблица

10

Инструкции

языка SQL

|

Вид |

Название |

Назначение |

|

DDL |

CREATE |

Добавление |

|

DROP |

Удаление |

|

|

ALTER |

Изменение |

|

|

CREATE |

Создание |

|

|

DROP |

Удаление |

|

|

CREATE |

Создание |

|

|

DROP |

Удаление |

|

|

GRAND |

Назначение |

|

|

REVOKE |

Удаление |

|

|

CREATE |

Добавление |

|

|

DROP |

Удаление |

|

|

DML |

SELECT |

Выборка |

|

UPDATE |

Обновление |

|

|

INSERT |

Вставка |

|

|

DELETE |

Удаление |

Рассмотрим

основные инструкции языка SQL.

Инструкция

создания

таблицы

имеет формат вида:

CREATE

TABLE

<имя таблицы>

(<имя

столбца> <тип данных> [NOT

NULL]

[,<имя

столбца> <тип данных> [NOT

NULL]]…

)

После

выполнения инструкции появляется новая

таблица, которой присваивается имя,

указанное в инструкции. Имя таблицы

(как и имена других объектов – столбцов

и пользователей) согласно стандарту

ANSI/ISO

должны содержать от 1 до 18 символов,

начинаться с буквы и не содержать

пробелов или специальных символов

пунктуации (на практике поддержка имен

в различных СУБД реализована по-разному).

Обязательными

операндами данной инструкции являются

имя создаваемой таблицы и имя хотя бы

одного столбца с указанием типа данных,

хранимых в этом столбце. SQL

поддерживает различные типы данных:

целые числа, числа с плавающей запятой,

строки символов, значения даты и времени

и др. В общем случае в современных СУБД

могут использоваться самые разнообразные

дополнительные типы данных, расширяющие

базовый набор SQL.

При

создании таблицы для отдельных столбцов

могут указываться некоторые дополнительные

правила контроля вводимых в них значений.

Конструкция – NOT

NULL

(не пустое) служит именно таким целям и

для столбца таблицы означает, что в этом

столбце должно быть непустое (определенное)

значение.

Пример

3.28. Создание

таблицы

Пусть

требуется определить таблицу ORDERS

и ее столбцы. Инструкция для определения

таблицы может иметь следующий вид:

CREATE

TABLE ORDERS

(ORDER_NUM

INTEGER NOT NULL, CUST_NUM INTEGER NOT NULL, PROD_ID INTEGER NOT

NULL, QTY INTEGER NOT NULL, DATE_ORDER DATE NOT NULL)

где

INTEGER

обозначает тип данных целое число, а

DATE – тип данных, обозначающих значения

даты.

В

процессе работы у пользователей возникает

необходимость добавить в таблицу

информацию. Инструкция

изменения

структуры таблицы

имеет формат вида:

ALTER

TABLE

<имя таблицы>

{ADD|ALTER|DROP}

<имя столбца> [<тип данных>]

[NOT

NULL]

[,{ADD|ALTER|DROP}

<имя столбца> [<тип данных>]

[NOT

NULL],..]

Изменение

структуры таблицы может состоять в

добавлении (ADD),

изменении (ALTER)

или удалении (DROP)

одного или нескольких столбцов таблицы.

Пример

3.29. Добавление

столбца таблицы

Добавим

в созданную ранее таблицу CUST

столбец CUST_PHN,

содержащий телефоны клиентов. Для этого

следует записать инструкцию вида:

ALTER

TABLE

CUST

ADD

CUST_PHN

CHAR

(10)

Пример

3.30. Удаление

столбца

Удалим

из таблицы PROD

столбец STORE.

(Примеры рассматриваются без учета

ограничений целостности).

ALTER

TABLE

PROD

DROP

STORE

Инструкция

удаления

таблицы имеет формат вида:

DROP

TABLE

<имя та6лицы>

Например,

для удаления таблицы с именем SALE

достаточно записать оператор вида:

DROP

TABLE

SALE

Одним

из структурных элементов физической

памяти является индекс.

Индекс – это средство, обеспечивающее

быстрый доступ к строкам таблицы на

основе значений одного или нескольких

столбцов. В индексе хранятся значения

данных и указатели на строки, где эти

данные встречаются. Данные в индексе

располагаются в убывающем или в

возрастающем порядке, чтобы СУБД могла

быстро найти требуемое значение. Затем

по указателю СУБД сможет быстро определить

строку, содержащую требуемое значение.

Инструкция

создания

индекса

имеет формат вида:

CREATE

[UNIQUE]

INDEX

<имя индекса> ОN <имя таблицы> (<имя

столбца> [ ASC|

DESC]

[,<имя

столбца> [ASC|

DESC],…

)

Оператор

позволяет создать индекс для одного

или нескольких столбцов заданной таблицы

с целью ускорения выполнение запросных

и поисковых операций с таблицей. Для

одной таблицы можно создать несколько

индексов.

Необязательная

опция UNIQUE

обеспечивает запрет задания совпадающих

значений для индекса. По существу,

создание индекса с указанием признака

UNIQUE

означает определение ключа в созданной

ранее таблице.

При

создании индекса можно задать порядок

автоматической сортировки значений в

столбцах – в порядке возрастания ASC

(по умолчанию), или в порядке убывания

DESC.

Для разных столбцов можно задавать

различный порядок сортировки.

Пример

3.31. Создание

индекса

Пусть

из таблице CUST

часто извлекаются данные по названию

фирм-клиентов. Можно создать индекс

main_index

для сортировки названий фирм-клиентов

в алфавитном порядке по возрастанию.

Оператор

создания

индекса

может

иметь

вид:

CREATE

INDEX main_index ON CUST

(CUST_NAME)

Инструкция

удаления

индекса

имеет формат вида:

DROP

INDEX<имя

индекса>

Эта

инструкция позволяет удалять созданный

ранее индекс с соответствующим именем.

Так, например, для уничтожения индекса

main_index

к таблице CUST

достаточно записать инструкцию DROP

INDEX

main_index.

Кроме

таблиц и индексов существуют другие

объекты базы данных, например,

представления. Представление является

«виртуальной» таблицей, содержащей

набор столбцов одной или нескольких

таблиц. Однако, в отличие от таблицы,

представление как совокупность значений

в базе данных реально не существует.

Представление определяется как запрос

на выборку данных, которому присвоили

имя и сохранили в базе данных. Представление

позволяет пользователю увидеть результаты

сохраненного запроса.

Инструкция

создания

представления

имеет формат вида:

CREATE

VIEW<имя

представления>

[(<имя

столбца> [,<имя столбца> ]…)]

AS

<оператор SELECT>

При

необходимости можно задать имя для

каждого столбца создаваемого представления.

Список имен столбцов должен содержать

столько элементов, сколько столбцов

содержится в запросе. Если список имен

в инструкции отсутствует, то каждый

столбец представления получает имя

соответствующего столбца запроса.

Пример

3.32. Создание

представления

Необходимо

создать представление c

именем CUSTINF

таблицы

CUST,

включающее только названия клиентов и

их номера.

CREATE

VIEW CUSTINF

AS

SELECT CUST_NUM, CUST_NAME

FROM

CUST

Создать

представление ORDER_CUS,

показывающее заказы сделанные клиентом

3105.

CREATE

VIEW ORDER_CUS

AS

SELECT

FROM

ORDERS

WHERE

CUST_NUM=3105

Инструкция

удаления

представления

имеет формат

вида:

DROP

VIEW

<имя представления>

Оператор

позволяет удалить созданное ранее

представление. Заметим, что при этом

таблицы, участвующие в запросе, удалению

не подлежат. Удаление представления

ORDER_CUS

производится инструкцией вида:

DROP

VIEW

ORDER_CUS

Представления

широко применяются для ограничения

доступа пользователей ко всей информации

в таблицах базы данных.

Пример

3.33. Использование

инструкции GRAND

и REVOKE

Можно

определить права доступа к таблицам

базы данных с помощью инструкций GRAND

и REVOKE.

Например, инструкция

GRAND

INSERT

ON

CUST

TO

PETROV

разрешает

сотруднику Петрову ввод данных в таблицу

CUST.

Следующая

инструкция отменяет привилегии сотрудника

Иванова на изменение данных о клиентах

и чтение информации о них

REVOKE

UPDATE, SELECT

ON

CUST

TO

IVANOV

Запросы

являются фундаментом SQL.

Многие разработчики используют SQL

исключительно в качестве инструмента

для создания запросов. Поэтому важнейшей

инструкцией является инструкция

SELECT,

которая используется для построения

SQL-запросов:

SELECT

[ALL | DISTINCT]<список

данных>

FROM

<список таблиц>

[WHERE

<условие отбора>]

[GROUP

BY

<имя столбца> [,<имя столбца>]… ]

[HAVING

<условие поиска>]

[ORDER

BY

<спецификация> [,<спецификация>]…]

Оператор

SELECT

позволяет производить выборку и

вычисления над данными из одной или

нескольких таблиц. В предложении

SELECT

указывается список возвращаемых

столбцов, разделенных запятыми. Для

каждого элемента из списка в ответной

таблице будет создан один столбец.

Ответная таблица может иметь (ALL),

или не иметь (DISTINCT)

повторяющиеся строки. По умолчанию в

ответную таблицу включаются все строки,

в том числе и повторяющиеся. Список

данных может содержать выражения над

столбцами, показывающие, что наряду с

выборкой данных выполняются вычисления,

результаты которого попадают в новый

(создаваемый) столбец ответной таблицы

В

отборе данных участвуют записи одной

или нескольких таблиц, перечисленных

в списке предложения FROM.

Такие таблицы называют исходными

таблицами запроса.

При

использовании в списках данных имен

столбцов нескольких таблиц для указания

принадлежности столбца некоторой

таблице применяют конструкцию вида:

<имя таблицы>.<имя столбца>.

Предложение

WHERE

задает условия, которым должны

удовлетворять строки в результирующей

таблице. Вслед за ключевым словом WHERE

указывается логическое выражение

<условие

отбора>.

Его элементами могут быть имена столбцов,

операции сравнения, арифметические

операции, логические операции (И, ИЛИ,

НЕТ), скобки, специальные функции LIKE

и т.д.

Предложение

GROUP

BY

содержит список столбцов, которые

используются для группировки строк.

Группой

называются строки с совпадающими

значениями в столбцах, перечисленных

за ключевыми словами GROUP

BY.

Для сгруппированных данных можно

использовать статистические функции:

AVG

(среднее значение в группе), МАХ

(максимальное значение в группе), MIN

(минимальное значение в группе), SUM

(сумма

значений в группе), COUNT

(число значений в группе).

Вслед

за предложением HAVING

указывается логическое выражение

<условия поиска>, определяющее, какие

из отобранных и сгруппированных строк

будут отображаться в результирующем

наборе данных. Правила записи аналогичны

правилам формирования <условия отбора>

предложения WHERE.

Предложение

ORDER

BY

задает порядок сортировки результирующего

множества строк. Обычно каждая

<спецификация> аналогична соответствующей

конструкции оператора CREATE

INDEX

и представляет собой конструкцию вида:

<имя столбца> [ ASC

| DESC].

Пример

3.34. Выбор

строк

Пусть

требуется вывести названия товаров и

их цену. Инструкцию выбора можно записать

следующим образом:

SELECT

PROD_NAME, PRICE

FROM

PROD

Пример

3.35. Выбор с

условием

Вывести

названия товаров, цена которых больше

100$. Инструкцию SELECT

для этого запроса можно

записать

так:

SELECT

PROD_NAME

FROM

PROD

WHERE

PRICE>100

Пример

3. 36. Выбор с

сортировкой

Строки

результатов запроса, как и строки таблицы

базы данных, не имеют определенного

порядка. Включив в инструкцию SELECT

предложение ORDER BY, можно отсортировать

результаты запроса.

Пусть

требуется вывести название клиентов и

годовой объем заказов. Последний столбец

отсортировать по возрастанию. По

умолчанию данные сортируются по

возрастанию.

SELECT

CUST_NAME, CUST_SUM

FROM

CUST

ORDER

BY CUST_SUM

Пример

3.37. Получение

итоговых данных

Каков

средний объем заказов?

Этот

запрос обеспечивает вычисление среднего

объема заказов, используя данные из

таблицы CUST

SELECT

AVG (CUST_SUM)

FROM

CUST

Пример

3.38. Вычисляемые

столбцы

Например,

требуется вычислить стоимость остатков

товара, хранящихся на складе. Данные

вывести по каждому товару. Значения

вычисляемых столбцов определяются на

основе выражения, указанного в списке

возвращаемых столбцов.

SELECT

PROD_NAME, PRICE, STORE, (PRICE* STORE)

FROM

PROD

Пусть

требуется увеличить цену каждого товара

на 5%. Запрос можно сформулировать

следующим образом:

SELECT

PROD_NAME, PRICE, (PRICE*1.05)

FROM

PROD

Во

многих СУБД реализованы дополнительные

арифметические операции, операции над

строками, встроенные функции для работы

со значениями даты и времени.

Например,

требуется вывести номер заказа, месяц

и год его поставки. Запрос

выглядит

следующим

образом:

SELECT

ORDER_NUM, MONTH (DATE_ORDER), YEAR (DATE_ORDER)

FROM

ORDERS

Пример

3.39. Выбор

всех столбцов

Иногда

требуется получить содержимое всех

столбцов таблицы. С учетом этого в SQL

разрешается использовать вместо списка

возвращаемых столбцов символ «*».

SELECT

*

FROM

ORDERS

Пример

3.40. Повторяющиеся

строки

Результаты

запроса могут содержать повторяющиеся

строки. Например, требуется вывести

номера клиентов, сделавших заказы, из

таблицы ORDERS.

Клиенты 3101, 3105, 3103 сделали более, чем по

одному заказу, поэтому строки с их

номерами будут повторяться. Для исключения

повторяющихся строк используется

предикат DISTINCT.

SELECT

DISTINCT

CUST_NUM

FROM

ORDERS

Пример

3.41. Выбор с

группированием

Пусть

требуется найти минимальное и максимальное

заказанное количество для каждого из

видов товаров. Оператор SELECT

для этого запроса имеет вид:

SELECT

PROD_ID,

MIN

(QTY

), MAX

(QTY

)

FROM

ORDERS

GROUP

BY PROD_ID

Запрос

выполняется следующим образом: заказы

делятся на группы, по одной группе на

каждый товар. Затем для каждой группы

вычисляется максимальное и минимальное

значения столбца QTY

по всем строкам, входящим в группу, и

генерируется одна итоговая строка

результатов.

Пример

3.42. Условия

отбора групп

Предложение

HAVING

можно использовать для отбора групп

строк, участвующих в запросе. Пусть

требуется найти максимальное заказанное

количество каждого товара. Общее

количество заказанного товара не должно

превышать 20.

SELECT

PROD_ID, MAX (QTY )

FROM

ORDERS

GROUP

BY PROD_ID

HAVING

SUM

(QTY

)<=20

При

реализации данного запроса, вначале

заказы разделяются на группы по видам

товаров. Затем исключаются те группы,

в которых общее количество заказанного

товара превышает 20. И после этого в

оставшихся группах определяется

максимальное заказанное количество

каждого товара.

Пример

3.43.

Многотабличные запросы

На

практике, многие запросы считывают

информацию сразу из нескольких таблиц

базы данных. Например, необходимо вывести

список всех заказов, а также название

клиента, сделавшего заказ. Инструкция

SELECT

должна содержать условие отбора, которое

определяет связь между столбцами таблиц

ORDERS

и CUST.

SELECT

ORDER_NUM, CUST_NAME, PROD_ID, QTY, DATE_ORDER

FROM

ORDERS, CUST

WHERE

CUST.CUST_NUM=ORDERS.CUST_NUM

Приведенный

запрос отличается от предыдущих,

во-первых, тем, что предложение FROM

содержит не

одну, а две таблицы. Во-вторых, в условии

отбора WHERE

CUST.CUST_NUM=ORDERS.CUST_NUM

сравниваются столбцы из двух различных

таблиц. Эти столбцы называются связанными.

В

данном примере, столбцы, используемые

из разных таблиц, имеют одинаковые

имена. В этом случае необходимо указывать

полные имена столбцов, которые однозначно

определяют их местонахождение.

Инструкция

на изменения

строк имеет

формат вида:

UPDATE

<имя таблицы>

SET

<имя столбца> = {<выражение> | NULL}

[,SET

<имя столбца> = {<выражение> |

NULL}…

]

[WHERE

<условие>]

Инструкция

UPDATE

обновляет значения в определенных

предложением SET

столбцах таблицы для тех строк, которые

удовлетворяют условию, заданному

предложением WHERE.

Новые

значения столбцов могут быть пустыми

(NULL),

либо вычисляться в соответствии с

арифметическим выражением.

Пример

3.44. Изменение

строк

Пусть

необходимо увеличить на 15% цену только

тех товаров, которые стоят меньше 100$.

Запрос, сформулированный с помощью

оператора UPDATE,

может выглядеть так:

UPDATE

PROD

SET

PRICE=( PRICE*1.15)

WHERE

PRICE

<=100

Инструкция

для вставки

новых строк

имеет форматы двух видов:

INSERT

INTO

<имя таблицы> [(<список столбцов>)]

VALUES

(<список значений>)

и

INSERT

INTO

<имя таблицы> [(<список столбцов>)]

<предложение

SELECT>

В

первом формате оператор INSERT

предназначен для одной строки с заданными

значениями в столбцах. Порядок перечисления

имен столбцов должен соответствовать

порядку значений, перечисленных в списке

предложения VALUES.

Если <список столбцов> опущен, то в

<списке значений> должны быть

перечислены все значения в порядке

столбцов структуры таблицы.

Во

втором формате оператор INSERT

предназначен для ввода в заданную

таблицу новых

строк, отобранных из другой таблицы с

помощью предложения SELECT.

Пример

3.45.

Ввести

в таблицу CUST

строку, содержащую сведения о новом

клиенте. Для этого можно записать

инструкцию такого вида:

INSERT

INTO

CUST

В этой статье вы познакомитесь с синтаксисом SQL, который регулируется Американским национальным институтом стандартов (ANSI) и Международной организацией по стандартизации (ISO).

Инструкции в SQL

Инструкции в SQL очень просты и понятны, как обычный английский язык. Но у них есть специфический синтаксис.

SQL-инструкция состоит из последовательности ключевых слов, идентификаторов и т.д., завершаемых точкой с запятой (;). Вот пример правильной инструкции в SQL:

SELECT emp_name, hire_date, salary FROM employees WHERE salary > 5000;

Для лучшей читабельности лучше переписать ту же инструкцию следующим образом:

SELECT emp_name, hire_date, salary FROM employees WHERE salary > 5000;

Точка с запятой в конце оператора SQL завершает инструкцию или отправляет инструкцию на сервер базы данных.

В некоторых системах управления базами данных, правда, такого требования нет, но использование точки с запятой считается хорошей практикой. Мы подробно рассмотрим каждую часть этих операторов в следующих статьях.

Примечание. Внутри SQL-инструкции может быть сколько угодно переносов строк, при условии, что любой перенос строки не обрывает ключевые слова, значения, выражения и т.д.

Чувствительность к регистру в SQL

Рассмотрим другую инструкцию в SQL, который извлекает записи из таблицы employees:

SELECT emp_name, hire_date, salary FROM employees;

Эту же инструкцию можно записать так — используя ключевые слова в нижнем регистре:

select emp_name, hire_date, salary from employees;

Ключевые слова в SQL не чувствительны к регистру, то есть SELECT — это то же самое, что select. Но имена баз данных и таблиц могут быть чувствительны к регистру в зависимости от операционной системы. Обычны Unix или Linux чувствительны к регистру, а Windows — нет.

Совет. Лучше записать ключевые слова в верхнем регистре, чтобы отличать их от другого текста внутри SQL-инструкции — так проще читать.

Комментарии в SQL

Комментарий — это просто текст, который игнорируется механизмом базы данных.

SQL поддерживает как однострочные, так и многострочные комментарии. Чтобы написать однострочный комментарий, используйте перед комментарием два дефиса (--). Например:

-- Выбирает всех сотрудников SELECT * FROM employees;

А чтобы написать многострочные комментарии, используйте перед комментарием слеш и звездочку (/*). В конце комментария — звездочка и слеш (*/). Например:

/* Выбирает всех сотрудников, у которых зарплата больше 5000 */ SELECT * FROM employees WHERE salary > 5000;

#статьи

-

0