1.2. Прокуратура в советский период

28 мая 1922 г. III сессия ВЦИК РСФСР утвердила «Положение о прокурорском надзоре», которым в стране восстанавливалась прокуратура, устанавливались система ее органов и их полномочия. Причем это оформлено было не декретом Советской власти, имевшим силу закона, как предлагалось в разработанном Наркоматом юстиции проекте, а постановлением ВЦИК, в котором более четко просматривалась карательная направленность. Из проекта были исключены ряд положений о надзоре за соблюдением местными органами советской власти законов и распоряжений Правительства, право прокурора присутствовать на заседаниях Президиума ВЦИК с правом совещательного голоса и ряд других полномочий.

На прокуратуру возлагалось: а) осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных организаций и частных лиц путем возбуждения уголовного преследования против виновных и опротестование нарушающих закон постановлений; б) непосредственное наблюдение за деятельностью следственных органов дознания в области раскрытия преступлений, а также за деятельностью органов Государственного политического управления; в) поддержание обвинения в суде; г) наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей.

Положением предусматривалось создание Военной прокуратуры.

Организационно прокуратура входила в состав Народного комиссариата юстиции, во главе которого стоял Народный комиссар юстиции в качестве Прокурора Республики. Первым Наркомом юстиции и Прокурором Республики стал Д.И. Курский. Назначение, перемещение и отстранение от должности прокуроров производилось Прокурором Республики.

В непосредственном подчинении Прокурора Республики находились назначаемые им прокуроры губерний и областей, возглавлявшие действовавшие на их территории органы прокуратуры.

29 июля 1922 г. наркомат юстиции издал Временную инструкцию губернским прокурорам об общих задачах, возлагаемых на прокурора, в которой наряду с общими задачами регламентировались вопросы организации прокуратуры, права и обязанности прокуроров, распределения работы в аппарате прокуратуры.

Отмечалось, что прокуратура должна стать тем центром, где сосредоточиваются все жалобы и сообщения учреждений и лиц, разоблачения печати о различных преступных действиях, как частных лиц, так и органов власти, а равно о преступном бездействии. На прокурора возлагалась ответственность за их безнаказанность.

Указывалось, что прокурор ответствен за правильную постановку следственного дела и дознания, а также обвинения в суде, стремясь к тому, чтобы дознание, следствие и обвинение были технически совершенны по форме, а по содержанию отвечали общему политическому направлению защиты диктатуры пролетариаты. Неспособных обеспечить выполнение таких задач или неподходящих работников надлежало отстранять и заменять новыми.

В обязанности прокурора губернии вменялось: наблюдение за законностью действий всех органов советской власти на территории губернии; возбуждение судебного преследования против должностных лиц, как по своей инициативе, так и по поступающим жалобам и заявлениям; надзор за производством дознания и предварительного следствия, не исключая органов ГПУ (Главное политическое управление, осуществлявшее борьбу с контрреволюцией и действиями, враждебными советской власти), за законностью и целесообразностью принимаемых ими мер пресечения; утверждение обвинительных заключений, поддержание обвинения в суде; проверка правильности содержания под стражей во всех без исключения местах лишения свободы и другие[13].

При революционных военных трибуналах состояли военные прокуроры, подчинявшиеся помощнику Прокурора Республики при Верховном Трибунале ВЦИК.

Вскоре последовала реорганизация руководящих органов прокурорской системы и более системная регламентация прокурорских полномочий.

29 декабря 1922 г. был образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР), а 31 января 1924 г. утверждена Конституция СССР. В главе 7 «О Верховном Суде Союза Советских Социалистических Республик» говорилось, что Президиум ЦИК СССР назначает Прокурора Верховного Суда СССР и его заместителя. Это конституционное положение получило свое развитие в Положении о Верховном Суде Союза ССР, содержавшем специальный раздел «О прокуратуре».

Прокурор Верховного Суда СССР и его заместитель наделялись правом в области общего надзора за законностью предлагать на рассмотрение Президиума ЦИК Союза ССР и Верховного Суда СССР вопросы, подлежащие компетенции Верховного Суда СССР, и опротестовывать его решения и решения коллегий, для чего были вправе истребовать необходимые сведения, данные и справки по вопросам, подлежащим обсуждению. Соответствующие полномочия предоставлялись прокурору в области судебного надзора за законностью решений и приговоров Верховных судов союзных республик (в том числе и РСФСР. – Авт.), а также по осуществлению надзора за законностью действий Объединенного государственного политического управления Союза ССР, общесоюзных народных комиссариатов и ведомств.

В союзных республиках создавались свои прокуратуры, осуществлявшие руководство прокуратурами краев, губерний и областей, входивших в состав республик.

Организация и деятельность Прокуратуры РСФСР регламентировалась Главой X Положения о судоустройстве РСФСР от 19 ноября 1926 г. «О государственной прокуратуре».

На Прокуратуру РСФСР возлагалось: а) осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных организаций и частных лиц путем опротестования нарушающих закон постановлений и возбуждения уголовного, дисциплинарного и административного преследования против виновных; б) непосредственный надзор и наблюдение за деятельностью органов следствия в области производства предварительного следствия, а также за деятельностью органов Государственного Политического Управления; в) общее наблюдение за деятельностью органов дознания в области розыска и производства дознания; г) поддержание обвинения на суде и дача заключений по уголовным делам в кассационных инстанциях; д) участие в гражданском процессе в целях ограждения интересов государства и трудящихся; е) наблюдение за исполнением приговора, за законностью содержания под стражей, за состоянием и деятельностью мест заключения; ж) общее наблюдение и согласование деятельности всех органов, ведущих борьбу с преступностью (п. 59).

Указывалось, что во главе прокуратуры РСФСР в качестве Прокурора республики стоит Народный Комиссар Юстиции РСФСР[14].

В непосредственном подчинении Прокурору Республики состояли назначаемые им прокуроры автономных республик, губернские и областные прокуроры, функции и направления деятельности которых аналогичны вышеперечисленным применительно к соответствующему административно-территориальному образованию, территория которого разделяется на прокурорские участки районов или уездов.

Прокурорские участки возглавляются помощниками прокурора автономной республики, края, области.

Вскоре произошла очередная реорганизация организации прокурорской деятельности. Постановлением ВЦИКи Совнаркома РСФСР от 30 января 1928 г. «О порядке руководства судебными органами РСФСР» Прокурор Республики был переведен в ранг заместителя Министра юстиции РСФСР. Другим заместителем Наркома стал Председатель Верховного Суда РСФСР.

Реорганизация мотивировалась необходимостью обеспечения единства судебной политики и управления, сосредоточением в Наркомате Юстиции всей работы по руководству судебным управлением. Указывалось, что все директивные указания общего характера судам должны исходить от Наркомата Юстиции[15].

В результате проведенной реорганизации статус прокуратуры и Верховного Суда РСФСР был существенно ослаблен, так как Прокурор РСФСР и Председатель Верховного Суда РСФСР являлись всего лишь заместителями Наркома Юстиции – органа исполнительной власти – Совета Народных Комиссаров РСФСР и утратили самостоятельность, в том числе в отношении нижестоящих судов и органов прокуратуры.

28 мая 1922 г. III сессия ВЦИК РСФСР утвердила «Положение о прокурорском надзоре», которым в стране восстанавливалась прокуратура, устанавливались система ее органов и их полномочия. Причем это оформлено было не декретом Советской власти, имевшим силу закона, как предлагалось в разработанном Наркоматом юстиции проекте, а постановлением ВЦИК, в котором более четко просматривалась карательная направленность. Из проекта были исключены ряд положений о надзоре за соблюдением местными органами советской власти законов и распоряжений Правительства, право прокурора присутствовать на заседаниях Президиума ВЦИК с правом совещательного голоса и ряд других полномочий.

На прокуратуру возлагалось: а) осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных организаций и частных лиц путем возбуждения уголовного преследования против виновных и опротестование нарушающих закон постановлений; б) непосредственное наблюдение за деятельностью следственных органов дознания в области раскрытия преступлений, а также за деятельностью органов Государственного политического управления; в) поддержание обвинения в суде; г) наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей.

Положением предусматривалось создание Военной прокуратуры.

Организационно прокуратура входила в состав Народного комиссариата юстиции, во главе которого стоял Народный комиссар юстиции в качестве Прокурора Республики. Первым Наркомом юстиции и Прокурором Республики стал Д.И. Курский. Назначение, перемещение и отстранение от должности прокуроров производилось Прокурором Республики.

В непосредственном подчинении Прокурора Республики находились назначаемые им прокуроры губерний и областей, возглавлявшие действовавшие на их территории органы прокуратуры.

29 июля 1922 г. наркомат юстиции издал Временную инструкцию губернским прокурорам об общих задачах, возлагаемых на прокурора, в которой наряду с общими задачами регламентировались вопросы организации прокуратуры, права и обязанности прокуроров, распределения работы в аппарате прокуратуры.

Отмечалось, что прокуратура должна стать тем центром, где сосредоточиваются все жалобы и сообщения учреждений и лиц, разоблачения печати о различных преступных действиях, как частных лиц, так и органов власти, а равно о преступном бездействии. На прокурора возлагалась ответственность за их безнаказанность.

Указывалось, что прокурор ответствен за правильную постановку следственного дела и дознания, а также обвинения в суде, стремясь к тому, чтобы дознание, следствие и обвинение были технически совершенны по форме, а по содержанию отвечали общему политическому направлению защиты диктатуры пролетариаты. Неспособных обеспечить выполнение таких задач или неподходящих работников надлежало отстранять и заменять новыми.

В обязанности прокурора губернии вменялось: наблюдение за законностью действий всех органов советской власти на территории губернии; возбуждение судебного преследования против должностных лиц, как по своей инициативе, так и по поступающим жалобам и заявлениям; надзор за производством дознания и предварительного следствия, не исключая органов ГПУ (Главное политическое управление, осуществлявшее борьбу с контрреволюцией и действиями, враждебными советской власти), за законностью и целесообразностью принимаемых ими мер пресечения; утверждение обвинительных заключений, поддержание обвинения в суде; проверка правильности содержания под стражей во всех без исключения местах лишения свободы и другие[13].

При революционных военных трибуналах состояли военные прокуроры, подчинявшиеся помощнику Прокурора Республики при Верховном Трибунале ВЦИК.

Вскоре последовала реорганизация руководящих органов прокурорской системы и более системная регламентация прокурорских полномочий.

29 декабря 1922 г. был образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР), а 31 января 1924 г. утверждена Конституция СССР. В главе 7 «О Верховном Суде Союза Советских Социалистических Республик» говорилось, что Президиум ЦИК СССР назначает Прокурора Верховного Суда СССР и его заместителя. Это конституционное положение получило свое развитие в Положении о Верховном Суде Союза ССР, содержавшем специальный раздел «О прокуратуре».

Прокурор Верховного Суда СССР и его заместитель наделялись правом в области общего надзора за законностью предлагать на рассмотрение Президиума ЦИК Союза ССР и Верховного Суда СССР вопросы, подлежащие компетенции Верховного Суда СССР, и опротестовывать его решения и решения коллегий, для чего были вправе истребовать необходимые сведения, данные и справки по вопросам, подлежащим обсуждению. Соответствующие полномочия предоставлялись прокурору в области судебного надзора за законностью решений и приговоров Верховных судов союзных республик (в том числе и РСФСР. – Авт.), а также по осуществлению надзора за законностью действий Объединенного государственного политического управления Союза ССР, общесоюзных народных комиссариатов и ведомств.

В союзных республиках создавались свои прокуратуры, осуществлявшие руководство прокуратурами краев, губерний и областей, входивших в состав республик.

Организация и деятельность Прокуратуры РСФСР регламентировалась Главой X Положения о судоустройстве РСФСР от 19 ноября 1926 г. «О государственной прокуратуре».

На Прокуратуру РСФСР возлагалось: а) осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных организаций и частных лиц путем опротестования нарушающих закон постановлений и возбуждения уголовного, дисциплинарного и административного преследования против виновных; б) непосредственный надзор и наблюдение за деятельностью органов следствия в области производства предварительного следствия, а также за деятельностью органов Государственного Политического Управления; в) общее наблюдение за деятельностью органов дознания в области розыска и производства дознания; г) поддержание обвинения на суде и дача заключений по уголовным делам в кассационных инстанциях; д) участие в гражданском процессе в целях ограждения интересов государства и трудящихся; е) наблюдение за исполнением приговора, за законностью содержания под стражей, за состоянием и деятельностью мест заключения; ж) общее наблюдение и согласование деятельности всех органов, ведущих борьбу с преступностью (п. 59).

Указывалось, что во главе прокуратуры РСФСР в качестве Прокурора республики стоит Народный Комиссар Юстиции РСФСР[14].

В непосредственном подчинении Прокурору Республики состояли назначаемые им прокуроры автономных республик, губернские и областные прокуроры, функции и направления деятельности которых аналогичны вышеперечисленным применительно к соответствующему административно-территориальному образованию, территория которого разделяется на прокурорские участки районов или уездов.

Прокурорские участки возглавляются помощниками прокурора автономной республики, края, области.

Вскоре произошла очередная реорганизация организации прокурорской деятельности. Постановлением ВЦИКи Совнаркома РСФСР от 30 января 1928 г. «О порядке руководства судебными органами РСФСР» Прокурор Республики был переведен в ранг заместителя Министра юстиции РСФСР. Другим заместителем Наркома стал Председатель Верховного Суда РСФСР.

Реорганизация мотивировалась необходимостью обеспечения единства судебной политики и управления, сосредоточением в Наркомате Юстиции всей работы по руководству судебным управлением. Указывалось, что все директивные указания общего характера судам должны исходить от Наркомата Юстиции[15].

В результате проведенной реорганизации статус прокуратуры и Верховного Суда РСФСР был существенно ослаблен, так как Прокурор РСФСР и Председатель Верховного Суда РСФСР являлись всего лишь заместителями Наркома Юстиции – органа исполнительной власти – Совета Народных Комиссаров РСФСР и утратили самостоятельность, в том числе в отношении нижестоящих судов и органов прокуратуры.

Ослабление позиций прокуратуры происходило на фоне обострения классовой борьбы в деревне и политики раскулачивания, сопровождавшихся голодом в стране, массовым террором, беззакониями, высылкой сотен тысяч крестьянских семей на поселение в отдаленные районы Дальнего Востока, Урала и Сибири.

Эта тенденция была отмечена в Отчете о деятельности прокуратуры Верховного Суда СССР за 1929 и 1930 гг., который Председатель Верховного Суда СССР П. А. Красиков направил в ЦИК СССР. Он указывал: «Не имея периферийных органов, ни организационной связи с республиканскими прокуратурами, Прокуратура Верховного Суда СССР остается без активной связи с широкими массами и вне возможности наблюдать непосредственные процессы жизненного хода социалистического строительства». Для устранения сложившегося положения он поставил вопрос об «организации и практическом осуществления прокурорского надзора на началах строгой централизации в лице общесоюзного прокурора»[16].

Меры были приняты. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г. «в целях укрепления социалистической законности и должной охраны общественной собственности от покушений со стороны противообщественных элементов» была учреждена Прокуратура Союза ССР. Органы прокуратуры были выведены из Наркомата юстиции и Верховного Суда СССР[17].

30 декабря 1933 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР было утверждено новое Положение о Прокуратуре Союза ССР, призванное преобразовать прокуратуру в единую централизованную систему, возглавляемую Прокурором Союза, назначаемым Центральным исполнительным комитетом Союза ССР.

На прокуратуру возлагались следующие функции: надзор за соответствием постановлений и распоряжений отдельных ведомств Союза ССР и союзных республик и местных органов власти Конституции СССР, постановлениям и распоряжениям

Правительства Союза ССР; наблюдение за правильным и единообразным применением законов судебными учреждениями; возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения во всех судебных инстанциях на территории Союза ССР; надзор на основе особого положения за законностью и правильностью действий ОГПУ, милиции и исправительно-трудовых учреждений; общее руководство деятельностью прокуратуры союзных республик.

В целях осуществления надзора за правильным и единообразным применением законов судебными учреждениями прокурор имел право: требовать для просмотра судебные и следственные дела в любой стадии производства, а также дела, законченные производством; опротестовывать приговоры и решения судов в вышестоящие судебные инстанции, приостанавливая их исполнение; требовать пересмотра в порядке надзора приговоров и решений, вступивших в законную силу; давать необходимые указания органам расследования.

В состав Прокуратуры СССР входили военная и транспортная прокуратуры, которые действовали на основе особых о них положениях.

В соответствии с указанным Положением прокуроры союзных республик назначались прокурором СССР по согласованию с центральными исполнительными комитетами союзных республик, а краевые и областные прокуроры и прокуроры автономных республик назначаются и отзываются прокурорами союзных республик с согласия прокурора Союза ССР[18].

Первым прокурором Союза ССР был назначен И. А. Акулов, а его заместителем А. Я. Вышинский.

Однако перестроить свою деятельность и повсеместно обеспечить законность органы прокуратуры не успели. 1 декабря 1934 г. Постановлением ЦИК СССР были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: по уголовным делам о террористических организациях и террористических актах против работников Советской власти следствие предписывалось заканчивать в 10-дневный срок, обвинительное заключение вручать за одни сутки до рассмотрения дела, которое надлежит слушать без участия сторон (без прокурора и защиты), не допускать кассационного обжалования приговора, а приговоры к высшей мере наказания (расстрелу) приводить в исполнение немедленно.

Прокуратура лишилась предоставленных ей 30 декабря 1933 г. полномочий участия в рассмотрении уголовных дел по ст. 58 УК РСФСР, кассационного обжалования вынесенных по ней приговоров, а также их опротестования ввиду немедленного приведения в исполнение. Это развязало руки карательным органам НКВД, которые расследовали указанные выше преступления.

В марте 1935 г. прокурор СССР Акулов был освобожден от занимаемой должности, затем арестован по необоснованному обвинению в контрреволюционной деятельности и 30 октября 1937 г. осужден к расстрелу Такая же участь постигла прокурора РСФСР В. А. Антонова-Овсеенко. Оба руководителя российской прокуратуры были реабилитированы посмертно, спустя более 20 лет.

Конституция Союза ССР, принятая 5 декабря 1936 г., включала специальную главу «Суд и прокуратура». Согласно Конституции СССР (ст. 113–117) и Постановлению Совета Народных Комиссаров СССР «О структуре Прокуратуры СССР» от 5 ноября 1936 г.[19] в СССР система органов прокуратуры в стране включала: Прокуратуру Союза ССР; прокуратуры союзных республик; прокуратуры автономных республик, краев, областей; прокуратуры округов, районов и городов.

Кроме того, в СССР действовали специальные прокуратуры: военные, водного и железнодорожного транспорта, прокуратуры войск НКВД.

С нападением на СССР фашистской Германии 22 июня 1941 г. были приняты Указы Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» и «Об утверждении Положения о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных действий». На военный лад была перестроена и деятельность прокуратуры.

Основное внимание сосредоточивалось на усилении надзора за исполнением законов о военном положении, выполнением заказов и поставок для Советской Армии вооружения, боевой техники, на борьбе с дезертирством, уклонениями от мобилизации на военную службу, соблюдении приказов военного командования, внося свой вклад в разгром врага, приближая Великую Победу.

В этой работе особенно важная роль принадлежала военным прокурорам, которые, наряду с решением перечисленных задач, занимались расследованием злодеяний фашистов и их пособников на временно оккупированных территориях СССР, а также тяжких преступлений в концлагерях, которые впоследствии были положены в основу обвинений на Нюрнбергском судебном процессе над главными военными преступниками фашистской Германии. В качестве главного обвинителя от СССР на процессе выступал Р. А. Руденко, который будучи прокурором Украины, лично возглавлял работу по расследованию злодеяний, бесчинств и террора нацистов на захваченных территориях против мирных граждан СССР.

Еще в период Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1943 г. «Об установлении классных чинов прокурорско-следственных работников» прокурорам и следователям стали присваиваться классные чины, и вводилась форменная одежда.

19 марта 1946 г. постановлением Верховного Совета СССР руководитель советской прокуратуры получил статус Генерального прокурора СССР, а прокуратура СССР стала именоваться Генеральная прокуратура СССР.

30 июня 1953 г., вскоре после смерти руководителя советского государства И. В. Сталина, И. А. Руденко был назначен Генеральным прокурором Союза ССР. Наступил так называемый период «хрущевской оттепели», знаменовавшийся развертыванием широкомасштабной кампании по пересмотру уголовных дел в отношении лиц, незаконно репрессированных в 30-е гг. Была отменена вся нормативная база, служившая основанием политических репрессий, в том числе о деятельности внесудебных карательных органов – особых совещаний, троек, выносивших незаконные решения по обвинениям в государственных преступлениях, а также упоминавшийся выше Указ от 1 декабря 1934 г., о лишении прокуроров участия в рассмотрении уголовных дел в отношении «врагов народа». По протестам прокуроров реабилитированы миллионы граждан, незаконно объявленных «врагами народа», многих из которых уже не было в живых.

Восстанавливались принципы организации и деятельности прокуратуры, нарушенные в период культа личности и массовых политических репрессий. 24 мая 1955 г. принято Положение о прокурорском надзоре в СССР которым на Генерального прокурора СССР был возложен высший надзор за точным исполнением законов всеми государственными органами и учреждениями, должностными лицами и гражданами. Закреплялось положение о единой централизованной системе органов прокуратуры, с подчинением нижестоящих органов вышестоящим, о независимости прокуроров от каких бы то ни было местных органов. Расширялись полномочия прокурора при осуществлении надзора за органами дознания и предварительного следствия, руководства ими, указывалось на недопустимость ареста, иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1956 г. утверждено Положение о военной прокуратуре, на которую было возложено выполнение задач по борьбе с посягательствами на безопасность СССР, боеспособность его Вооруженных Сил, воинскую дисциплину и установленный порядок несения воинской службы, предупреждение правонарушений и устранение причин, их порождающих. Указывалось, что всей своей деятельностью военная прокуратура способствует укреплению социалистической законности в Вооруженных Силах СССР и воспитанию военнослужащих в духе точного и неуклонного исполнения советских законов, военной присяги, воинских уставов, приказов командиров и начальников[20].

30 ноября 1979 г. был принят Закон «О Прокуратуре СССР», который устанавливал основные направления деятельности прокуратуры: надзор за исполнением законов органами государственного управления, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами (общий надзор); надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия; надзор за исполнением законов при рассмотрении дел в судах; надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, в местах предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер принудительного характера, назначаемых судом; борьба с преступностью и другими правонарушениями, расследование преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, обеспечение неотвратимости ответственности за преступление; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями.

Генеральный прокурор Союза ССР наделялся правом законодательной инициативы.

Закон устанавливал систему органов прокуратуру и их организацию, которая включала: Прокуратуру Союза ССР; прокуратуры союзных республик, автономных республик, краев, областей; прокуратуры городов, действующих на правах прокуратур областей; прокуратуры автономных областей, автономных округов; районные, городские прокуратуры. В систему органов прокуратуры были также включены военные прокуратуры, транспортные и другие прокуратуры, приравненные к прокуратурам областей, районным или городским прокуратурам.

Устанавливалось, что организация и порядок деятельности военной прокуратуры, действующей в Вооруженных Силах СССР, определяются Законом, другими законодательными актами Союза ССР и Положением о военной прокуратуре, утверждаемым Президиумом Верховного Совета СССР по представлению Генерального прокурора СССР. Транспортные прокуратуры на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и другие прокуратуры, образуемые Генеральным прокурором СССР, организуются и действуют на правах прокуратур областей, районных или городских прокуратур.

Закон содержал требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей: наличие высшего юридического образования, обладание необходимыми политическими, деловыми и моральными качествами[21].

Безусловно, это был самый прогрессивный законодательный акт, регламентировавший прокурорскую деятельность со времени образования СССР. В нем впервые в перечень задач прокуратуры включена охрана прав и свобод граждан. Однако следует отметить, что Закон содержал ряд политических и идеологических акцентов, которые присутствовали в аналогичных правовых актах других правоохранительных органов. В прокуратурах продолжали действовать организации КПСС, решения высших партийных органов являлись обязательными как для прокуратуры в целом, так и всех прокуроров и следователей – членов партии.

С распадом СССР в декабре 1991 г. Российская Федерация стала самостоятельным суверенным государством. Прокуратура СССР прекратила свою деятельность, и ее функции по обеспечению законности в стране были возложены на Прокуратуру Российской Федерации.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Развитие обвинительной функции прокуратуры России в судебных стадиях уголовного судопроизводства

Амирбеков Касумбек Ильясович, почетный работник прокуратуры России, доктор юридических наук.

В статье раскрыта история развития обвинительной функции прокуратуры России, которая автором разделена на 5 периодов в зависимости от соотношения надзорной функции прокуратуры с ее обвинительной функцией в уголовном судопроизводстве. Даны предложения по совершенствованию регламентации этой функции в действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ.

Ключевые слова: функция; судопроизводство; прокурорская деятельность; уголовное преследование; надзор; обвинительные доказательства; досудебное производство.

Development of prosecuting powers of the Russian Public prosecution service in court stages in criminal proceedings

K.I. Amirbekov

The article reveals the history of development of the accusatory function in the Russian Procuratorate, which is divided by the author into five stages, depending upon the correlation of supervisory function of procuracy with its accusatory function in the criminal procedure. The article considers propositions on the improvement of regulatory activity of this function in the RF Criminal Procedure Code.

Key words: function; proceedings; procurator’s activity; prosecution; surveillance; accusatory evidence; pre-trial procedure.

Функция обвинения в судебных стадиях уголовного судопроизводства для прокуратуры России была присуща на протяжении значительного периода ее истории. Поэтому изучение ее развития не только познавательно, но и позволяет правильно определить ориентиры будущего ее развития.

В содержание прокурорской обвинительной функции в современный период входят утверждение обвинительного заключения (акта), направление дела в суд для рассмотрения по существу и поддержание государственного обвинения в суде.

Обвинительная функция в судебных стадиях уголовного судопроизводства в современном ее понимании у прокуратуры России возникла в связи с введением в действие 20 ноября 1864 г. Устава уголовного судопроизводства.

Содержание этой функции и объем полномочий, предоставляемых законом для ее реализации, изменялись на протяжении последующей истории. По этим критериям историю развития обвинительной функции прокуратуры России можно разделить на 5 периодов: 1) 1864 — 1917 гг.; 2) 1922 — 1933 гг.; 3) 1933 — 1991 гг.; 4) 1991 — 2002 гг.; 5) 2002 г. — настоящее время.

Первый период относится к пореформенному периоду истории России, завершается в 1917 г. ликвидацией ранее существовавшего государственного аппарата, в том числе органов прокуратуры. Он характеризуется наличием у прокурора кроме обвинительной надзорной функции в сфере судебной деятельности. В этот период не по всем уголовным делам, рассматриваемым в судах, прокуроры либо их товарищи поддерживали обвинение. В частности, мировые судьи рассматривали уголовные дела без участия лиц прокурорского надзора, а с участием на стороне обвинения представителей полицейского учреждения или административной власти. Однако представители полиции или административной власти приговор мирового судьи сами не могли обжаловать, а обращались к товарищу прокурора, который предъявлял отзыв мировому судье или оставлял обращение без удовлетворения. Отзыв товарища прокурора на приговор мирового судьи рассматривался на съезде мировых судей, где участвовал товарищ прокурора, принесший отзыв. На приговор съезда мировых судей допускалось принесение протеста товарища прокурора в кассационном порядке.

Обвинительный акт по окончании следствия составлялся не следователями, которые организационно состояли в судах и назывались судебными следователями, а прокурорами. Дело по завершении следствия к прокурору поступало от судебного следователя без обвинительного акта <1>.

<1> См.: Буцковский Н. О деятельности прокурорского надзора вследствие отделения обвинительной власти от судебной. СПб., 1866. С. 11.

После 1917 г. в российской истории был пятилетний период, когда в системе государственных органов прокуратуры не было вообще и обвинительную функцию в уголовном судопроизводстве выполняли общественные обвинители, граждане (добровольцы), представители коллегий лиц, посвятивших себя правозаступничеству, члены коллегий обвинителей, избираемых местными советами депутатов непосредственно или по представлению революционных трибуналов.

28 мая 1922 г. ВЦИК 9-го созыва принял Положение о прокурорском надзоре, введенное в действие с 1 августа 1922 г., и с этого времени вновь начала осуществлять свою деятельность прокуратура России с надзорными и обвинительными функциями, причем надзор ее распространялся не только на сферу уголовного судопроизводства, но и на сферу государственного управления. С этого времени начался второй период развития обвинительной функции прокуратуры России.

Систему органов прокуратуры, согласно Положению, возглавлял народный комиссар юстиции, обладающий статусом прокурора республики. В Народном комиссариате юстиции был образован отдел государственной прокуратуры, в составе которого находился подотдел государственного обвинения. На местах были созданы губернские прокуратуры с отделениями обвинения и надзора за следствием и дознанием. У губернского прокурора был один помощник при революционном трибунале, два — при народном суде. Положением о прокурорском надзоре на органы прокуратуры в части осуществления обвинительной функции в судебных стадиях возлагались: утверждение обвинительных заключений по делам, следствие по которым проводилось следователями; участие в распорядительных судебных заседаниях по этим делам по вопросу предания суду; участие в разрешении вопроса о предании суду по делам, поступившим от дознания; поддержание обвинения в суде. Прокурор мог также составить новое обвинительное заключение. Кроме того, прокурор имел право на опротестование судебных приговоров и определений в кассационном и надзорном порядках. «Временная инструкция Губернским прокурорам об общих задачах, возлагаемых на прокуроров», изданная 29 июля 1922 г. народным комиссаром юстиции <2>, к компетенции местных прокуроров по осуществлению обвинительной функции в судебных стадиях относила те же полномочия.

<2> Еженедельник советской юстиции. 1922. N 36. Ст. 424.

1 августа 1922 г. был введен в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР <3>, который также предусмотрел функцию прокурора по поддержанию обвинения в суде. Такое же положение предусматривал и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Здесь обращает на себя внимание одна деталь, которая показывает особенность регламентации прокурорской обвинительной функции этого периода. Дело в том, что в отличие от норм, содержащихся в Положении о прокурорском надзоре от 28 мая 1922 г., ст. ст. 222, 223 и 229 УПК РСФСР 1922 г. не содержали положений об утверждении прокурором обвинительных заключений, составленных следователями (последние тогда организационно входили в структуру судов), а указывали на то, что по ним прокурор, в случае отсутствия разногласий с выводами следователя, сообщает суду о своем согласии, чтобы суд утвердил его и принял решение о предании обвиняемого суду. А по делам, расследованным дознанием, обвинительный документ, согласно указанным статьям УПК РСФСР, составлял сам следователь.

<3> СУ РСФСР. 1922. N 44. Ст. 539.

11 ноября 1922 г. 4-й сессией ВЦИК было принято Положение «О судоустройстве РСФСР», в котором указывалось, что государственная прокуратура в суде «действует для поддержания обвинения». 23 ноября 1923 г. Постановлением ВЦИК было утверждено Положение о Верховном Суде СССР <4>, которым учреждалась также должность прокурора Верховного Суда СССР с функцией судебного надзора. О функциях утверждения обвинительного заключения с направлением дела в суд первой инстанции и поддержания обвинения в суде первой инстанции прокурором Верховного Суда СССР в этом Положении не упоминалось, и он практически эти функции не осуществлял.

<4> Вестник Правительства. 1923. N 10. С. 311.

29 октября 1924 г. были приняты Основы судоустройства СССР и союзных республик, которые возложили на прокуроров надзор за приговорами судов <5>. 24 июля 1929 г. было принято новое Положение о Верховном Суде СССР и прокуратуре Верховного Суда СССР <6>, которым уточнялись и усиливались полномочия прокурора Верховного Суда СССР по отношению к прокурорам и судам союзных республик. Однако об обвинительной функции прокурора в Основах и в Положении не упоминалось.

<5> СЗ СССР. 1924. N 23. Ст. 203.

<6> СЗ СССР. 1929. N 50. Ст. 445.

20 июня 1933 г. была учреждена прокуратура СССР, и тем самым обвинительная функция, осуществляемая прокуратурой в судах, получила регулирование из единого центра. Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г., которым учреждалась прокуратура СССР, возлагало на прокурора СССР поддержание обвинения во всех судебных инстанциях на всей территории СССР <7>.

<7> См.: СЗ СССР. 1933. N 40. Ст. 239.

С этого момента и до 1991 г. продолжался третий период развития обвинительной функции прокуратуры России.

Законодательство об уголовном судопроизводстве в этот период изменялось довольно часто (были приняты новые Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик (1958 г.), новый Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (1960 г.), новое Положение о прокурорском надзоре в СССР (1955 г.), а затем и Закон СССР «О прокуратуре СССР» (1979 г.), были приняты 2 Конституции СССР (1936 г. и 1977 г.). Прокуратура осуществляла в уголовном судопроизводстве обе функции в обеих стадиях: и надзора, и обвинения как в досудебной, так и судебной стадиях. Причем надзор, осуществляемый прокуратурой, назывался высшим. У прокурора были полномочия по истребованию из суда любого дела независимо от своего участия в его рассмотрении и по принесению протеста на любой приговор суда. Суд продолжал частично выполнять функцию стороны обвинения, рассматривая дела без участия государственного обвинителя. Суд и прокуратура свои функции осуществляли под руководством коммунистической партии. Организация работы прокуратуры России по осуществлению обвинительной функции в судах да и в целом вся деятельность органов прокуратуры были ориентированы на выполнение воли коммунистической партии.

Во исполнение директив ЦК КПСС 25 августа 1967 г. был издан Приказ Генерального прокурора Союза ССР N 78 «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением законности при рассмотрении судами уголовных дел», где определялась категория уголовных дел, по которым прокурору полагалось обязательно поддерживать обвинение в суде, обращалось внимание на необходимость повышения качества подготовки обвинителей к судебным процессам и обвинительных речей.

Характерной особенностью этого периода было еще то, что прокуратура России некоторое время под видом обвинительной функции выполняла административные государственные функции.

5 ноября 1934 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР при НКВД СССР было создано особое совещание, в функции которого входило применение, по сути, уголовных наказаний в виде ссылки, высылки и помещения в трудовые лагеря общественно опасных лиц, что фактически означало не только отмену состязательности в судопроизводстве, но и отмену самого судебного рассмотрения некоторых уголовных дел и судебного применения по ним уголовных наказаний. Прокурор СССР или его заместитель в обязательном порядке участвовали в заседаниях этого особого совещания. Прокуроры на местах в соответствии с Приказом Прокурора СССР от 30 июня 1937 г. участвовали в заседаниях так называемых «троек» <8>, где к «контингентам, подлежащим репрессированию», применялись наказания в виде расстрела или направления в лагеря на срок от 8 до 10 лет. Конечно, эту функцию прокуратуры нельзя назвать ни функцией обвинения, ни функцией надзора, а только административной.

<8> См.: Бессарабов В.Г. Правозащитная деятельность российской прокуратуры (1722 — 2002): история, события, люди. М., 2003. С. 166.

Четвертый период развития обвинительной функции прокуратуры России относится к 1991 — 2002 гг. Он начался с роспуска КПСС и распада СССР и продолжался до 1 июля 2002 г., т.е. до введения в действие УПК РФ, принятого Государственной Думой 22 ноября 2001 г. Характерной чертой этого периода развития является то, что прокурор в судебных стадиях уголовного судопроизводства, кроме поддержания государственного обвинения, сохранял функции надзора за законностью судебных решений, но не за судом, как прежде. Прокурор обладал правом истребования дела из суда и принесения надзорного протеста, обязательного к рассмотрению в заседании состава суда. Одновременно действовали нормы, позволяющие обжаловать в суд действия и решения прокурора.

К этому периоду относится принятие ныне действующего Закона о прокуратуре (17 января 1992 г.), который подтвердил, что функция уголовного преследования является одним из направлений деятельности прокуратуры России. Было издано указание Генерального прокурора от 8 ноября 2001 г. N 65/6 «О мерах по обеспечению участия прокуроров в уголовном судопроизводстве», обязывающее прокуроров принимать участие и поддерживать государственное обвинение в суде по всем уголовным делам, хотя действующий тогда УПК РСФСР обязательное участие прокурора в суде по всем делам не предусматривал.

И, наконец, пятый, современный период деятельности прокуратуры России по осуществлению обвинительной функции начинает свой отсчет с 1 июля 2002 г. с введения в действие нового Уголовно-процессуального кодекса РФ, принятого Государственной Думой 22 ноября 2001 г., и характеризуется наличием всех признаков, которые должны быть присущи демократическому уголовному судопроизводству в современном понимании.

В этом периоде не только произошло полное освобождение обвинительной функции прокуратуры России от ее надзорной функции в судебной сфере, но и с 7 сентября 2007 г. состоялось отделение функции предварительного следствия от надзорной функции прокуратуры в досудебном производстве в связи с созданием Следственного комитета при прокуратуре РФ, преобразованного с 15 января 2011 г. в самостоятельный государственный правоохранительный орган с функцией уголовного преследования в досудебном производстве, и внесением изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. С этого времени прокуратура России не осуществляет функции непосредственного обвинения и уголовного преследования в досудебном производстве, а только надзирает за соблюдением требований закона при осуществлении уголовного преследования органами следствия и дознания.

Современный порядок регулирования обвинительной функции прокуратуры, к сожалению, не лишен недостатков, которые частично преодолеваются путем издания приказов Генерального прокурора РФ. В настоящее время в этой части действует Приказ Генерального прокурора РФ от 20 ноября 2007 г. N 185 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства».

В соответствии с упомянутым Приказом ненадлежащим исполнением служебного долга прокурора считается направление в суд дела, при расследовании которого допущены существенные нарушения закона. Однако законом не предусмотрены механизмы выявления прокурором этих нарушений до утверждения обвинительного заключения (таких, например, как недостоверность или неточность записи в протоколах показаний потерпевших и свидетелей обвинения, включение в протоколы понятых, личность которых достоверно не установлена) <9>. В связи с этим и с учетом отсутствия у прокурора в настоящий период полномочий по выявлению подобных нарушений закона непосредственно в ходе досудебного производства целесообразно было бы предусмотреть в законе: 1) обязательное назначение государственного обвинителя путем вынесения прокурором соответствующего постановления заблаговременно до утверждения обвинительного заключения (акта); 2) регламентацию его полномочий, относящихся к периоду с момента его назначения таковым и до утверждения обвинительного заключения; 3) право прокурора и государственного обвинителя после окончания следствия (дознания) и до утверждения обвинительного заключения (акта) на проверку достоверности процессуального оформления доказательств обвинения.

<9> См.: Кириллова Н. Государственное обвинение в суде // Законность. 2004. N 5. С. 35 — 37.

Пристатейный библиографический список

- Бессарабов В.Г. Правозащитная деятельность российской прокуратуры (1722 — 2002 гг.): история, события, люди. М., 2003.

- Буцковский Н. О деятельности прокурорского надзора вследствие отделения обвинительной власти от судебной. СПб., 1866.

- Кириллова Н. Государственное обвинение в суде // Законность. 2004. N 5.

Автор книги: Александр Звягинцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

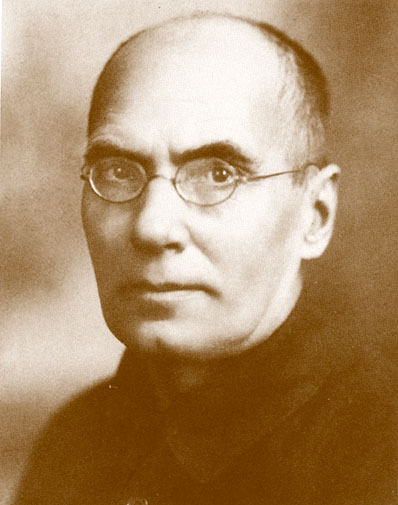

Курский Дмитрий Иванович

(1874–1932),

видный советский государственный и политический деятель

* * *

Родился в Киеве в семье инженера-технолога. Образование получил в гимназии г. Прилуки Полтавской губернии, а затем в коллегии П. Галагана в Киеве, которую окончил с золотой медалью. В 1893 поступил на юридический факультет Московского университета. В студенческие годы увлекся марксизмом, принимал активное участие в сходках, подвергался аресту. В 1900 окончил университет с золотой медалью, но репутация «неблагонадежного» помешала ему остаться при университете для подготовки к профессорскому званию. Некоторое время служил в управлении железных дорог, а в 1902 вступил в сословие присяжных поверенных округа Московской судебной палаты. В 1904 стал членом Российской социал-демократической рабочей партии, примкнув к большевикам. Во время русско-японской войны Дмитрий Иванович находился в армии в составе Моршанского полка. После тяжелой контузии вернулся в Москву, где продолжал заниматься адвокатской практикой и журналистикой. В 1905 участвовал в вооруженном восстании в Москве, много и плодо творно работал как партийный организатор и как юрис консульт. В 1909 Курский вторично был арестован, но вскоре освобожден из-за недостаточности улик. Во время Первой мировой войны вновь призван в армию и отправлен на фронт. Командовал ротой, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве.

После Февральской революции солдаты избрали прапорщика Д. И. Курского председателем своего Совета, а затем и делегатом на 1-й Всероссийский съезд Советов. В ноябре 1917, когда в Москве установилась Советская власть, Курскому поручили организовать новый, пролетарский суд. Он возглавил комиссию по судебным делам. В апреле 1918 Курский стал заместителем народного комиссара юстиции РСФСР, а в ноябре того же года утвержден в должности наркома, сменив на этом посту П. И. Стучку. В 1919–1920 без освобождения от своих прямых обязанностей наркома Дмитрий Иванович был также комиссаром главного и полевого штабов и членом Реввоенсовета республики. Часто выезжал на фронты Гражданской войны. В то время в одной из своих статей Курский писал: «Там, где гремят пушки, молчит право». В 1922 стал одновременно и прокурором РСФСР.

16 января 1928 постановлением Президиума ВЦИК Д. И. Курский был освобожден от обязанностей наркома юстиции и прокурора республики и назначен полномочным представителем СССР в Италии. Там он пробыл около пяти лет. В октябре 1932 вернулся на родину.

Д. И. Курский скончался 20 декабря 1932.

Началом работы советской прокуратуры следует считать 25 июля 1922 года. Именно тогда состоялось совещание 32 назначенных прокуроров губерний и областей. Открывая его, Курский назвал собравшихся «первыми застрельщиками в борьбе за законность». 29 июля 1922 Курский утвердил «Временную инструкцию губернским прокурорам об общих задачах, возлагаемых на прокурора». 1 августа 1922 в 11 губерниях прокуроры приступили к работе. В течение августа – сентября открылись еще 35 губернских прокуратур. К 1 января 1923 были назначены все 58 губернских прокуроров. В июне 1923 Наркомюст РСФСР организовал в Москве большое совещание прокурорских работников. В конце 1924 было впервые выпущено «Руководство для прокуроров».

Сразу после Гражданской войны найти квалифицированных юристов было очень тяжело. Тем не менее именно в те суровые годы в органах прокуратуры появилось несколько правоведов, получивших образование еще в царское время, которые внесли весомый вклад как в практическую и научно-методическую деятельность органов прокуратуры, так и обогатили своими трудами советскую юридическую науку. Это прежде всего Михаил Соломонович Строгович и Сергей Александрович Голунский (начали работать в прокуратуре соответственно – в 1922 г. и в 1923 г.)

Строгович Михаил Соломонович

(1894–1984),

прокурорский работник, видный ученый, юрист

* * *

Родился в 1894. Получив образование до Октябрьской революции 1917, начал трудовую деятельность в 1920: секретарем, начальником отдела Верховного трибунала при ВЦИК, следователем-докладчиком Верховного суда РСФСР. После учреждения советской прокуратуры (1922) перешел на прокурорскую работу: помощник прокурора при Уголовно-судебной коллегии Верховного суда РСФСР, прокурор отдела в Прокуратуре РСФСР. С образованием Прокуратуры СССР переведен прокурором отдела в центральный аппарат ведомства. За безупречную службу награжден золотыми часами.

Работу в органах прокуратуры успешно сочетал с научной и педагогической деятельностью. Являлся ведущим специалистом в области уголовного права и процесса. В 1938 защитил докторскую диссертацию, в 1939 избран членом-корреспондентом АН СССР и стал профессором. С этого времени всецело посвятил себя научно-исследовательской и преподавательской деятельности. Его научные идеи надолго опередили свое время. Еще в 1930-е он писал о презумпции невиновности, о необходимости введения принципа состязательности в уголовном процессе, о праве обвиняемого на судебную защиту и обжалование в суде незаконных действий власти и должностных лиц, то есть о том, что стало воплощаться в жизнь только в недавнее время. Много внимания уделял теории государства и права, в 1940 совместно с С. А. Голунским написал первый учебник по этой дисциплине.

Во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы, имея воинское звание полковника юстиции, возглавил кафедру судебного права Военно-юридической академии. В 1947 опубликовал очень важное для юридической науки исследование «Учение о материальной истине в уголовном процессе». В годы культа личности И. В. Сталина высказывал идею, что достоверное знание об искомых фактах должно служить основой для принятия решения по делу. Эти принципы отстаивал в последующих трудах: «Материальная истина и судебные доказательства» (1955) и др.

В 1952 перешел на работу в ИГП АН СССР, где и трудился до последних дней жизни, занимаясь теорией и практикой уголовного процесса. На его учебниках по советскому уголовному процессу, на разработанных им основных принципах этого процесса воспитывалось не одно поколение советских юристов. Значительная часть его работ посвящена проблемам законности, прав личности, демократии, правового государства. Строговичем опубликовано свыше 300 научных трудов, книгу «Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности» он закончил на 90-м году жизни (издана в 1984, посмертно). В 1990–1992 вышли из печати 3 тома его избранных трудов.

Строгович читал лекции во многих вузах (Академии общественных наук, Московском юридическом институте, на юридическом факультете МГУ, в ВЮЗИ и др.), в Институтах повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР и усовершенствования работников юстиции. На протяжении нескольких десятилетий участвовал в работе Научно-методического совета Прокуратуры СССР. Подготовил многих советских ученых, ставших кандидатами и докторами юридических наук, профессорами.

Заслуги Строговича перед советской наукой отмечены государственными наградами. Михаил Соломонович был членом Польской АН (1959) и ряда других зарубежных научных учреждений.

Умер 13 февраля 1984.

В 1923 году начал работать на ответственных должностях в органах прокуратуры Сергей Александрович Голунский, выступавший в 1946 году в качестве государственного обвинителя от СССР на Токийском процессе над главными японскими военными преступниками.

Голунский Сергей Александрович

(1895–1962),

видный прокурорский деятель, крупный ученый-юрист, дипломат

* * *

Родился в 1895 в г. Москве. Окончил юридический факультет Московского университета (1917), затем аспирантуру (1919). В 1923–1939 работал на ответственных должностях в органах прокуратуры. В 1937 по решению Совнаркома в Прокуратуре СССР создана методическая группа при Следственном отделе. Голунский вошел в нее на правах прокурора. В эти годы им написаны и опубликованы работы по криминалистике («Тактика допроса» (1936), «Осмотр места преступления» (1936), «Расследование дел о растратах подотчетных сумм» (1937)) и совместно с Б. М. Шабером первый советский учебник по криминалистической методике (1939). В 1939–1943 руководил секцией в Институте права АН СССР, вел научно-педагогическую дея тельность в Военно-юридической академии. В 1938 защитил докторскую диссертацию и стал профессором, в 1939 избран членом-корреспондентом АН СССР.

С 1943 на дипломатической работе (начальник договорно-правового отдела МИД СССР). Принимал активное участие в ряде международных конференций (Думбартон-Окс, 1944; Сан-Франциско, 1945). В качестве советника присутствовал на Московской (1943), Ялтинской (1945) и Потсдамской (1945) конференциях. На процессе над главными японскими военными преступниками (Токио, 1946) выступал в качестве государственного обвинителя от СССР. В 1951–1953 был членом Международного суда ООН.

В 1954–1958 возглавлял ВНИИ криминалистики при Прокуратуре СССР, в 1959–1961 был главным редактором журнала «Советское государство и право». Не оставлял педагогической деятельности, читал лекции в МГУ и в Академии общественных наук. Со автор учебников по судоустройству (1946), уголовному процессу (1953), криминалистике (1959).

Умер 29 ноября 1962.

Становление органов прокуратуры проходило в очень сложных условиях. После Гражданской войны страна лежала в руинах. Прокуратура обеспечивалась по остаточному принципу. В губернских прокуратурах не было даже средств для направления сотрудников в командировки, на оплату телефонных и коммунальных услуг, выписку газет и журналов, приобретение юридической литературы. Месячного кредита, выделяемого прокуратуре на хозяйственные расходы, не хватало даже для того, чтобы купить простые бухгалтерские книги.

В ряде донесений прокуроры сообщали, что местные органы власти и хозяйственные руководители, видя тяжелое материальное положение прокуратуры, предлагали свою помощь, от которой они отказались, чтобы не попасть от них в зависимость.

Материальное обеспечение работников прокуратуры было в то время одним из самых низких. Ставки губернских прокуроров составляли всего 40–45 золотых рублей, тогда как руководители других бюджетных организаций получали до 150 золотых рублей. Еще выше была обеспеченность служащих хозрасчетных организаций, где даже курьеры и машинистки получали больше помощников прокурора.

Прокурор Ярославской губернии писал о том, что судебные и прокурорские работники организовали артель по погрузке и разгрузке товаров и колке дров. Прокурор Рязанской губернии приводил в своем рапорте случай, когда один из его помощников истерически рыдал, прося уволить, так как вечное недоедание при напряженнейшей работе сделали его инвалидом, а другой помощник просил о покупке брюк, так как ему не в чем было ходить на службу. Прокурор Томской губернии указывал на растущее разложение аппарата вследствие низкой зарплаты. Прокурор Псковской губернии предложил даже упразднить уездные прокуратуры, чтобы за счет сэкономленных средств создать одну на всю губернию, но вполне обеспеченную и работоспособную прокуратуру.

* * *

30 декабря 1922 года в Москве состоялся I Съезд Советов СССР. Он принял два важнейших документа – Декларацию и Договор об образовании Союза ССР. Встал вопрос и об учреждении общесоюзных суда и прокуратуры. В первой Конституции СССР 1923 года отмечалось, что «в целях утверждения революционной законности на территории СССР» учреждается Прокуратура Верховного Суда. Прокурор и его заместитель назначались непосредственно Президиумом ЦИК СССР. На Прокурора возлагалась обязанность дачи заключений по всем вопросам, подлежащим разрешению Верховного Суда СССР, поддержание обвинения в его заседаниях, опротестование решений Пленумов Верховного Суда СССР, направление на рассмотрение Пленума вопросов, подлежавших его компетенции. Прокурор Верховного Суда СССР осуществлял также надзор за законностью действий Объединенного Государственного Политического Управления СССР.

* * *

Прокуратуры верховных судов были созданы и в союзных республиках. Первым Прокурором Верховного Суда РСФСР стал профессиональный революционер Михаил Иванович Васильев-Южин.

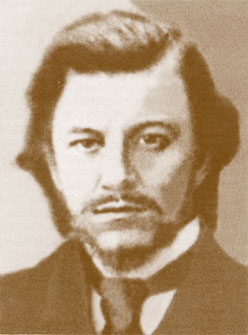

Васильев-Южин Михаил Иванович

(1876–1937),

профессиональный революционер, прокурорский и судебный деятель

* * *

Родился в 1876 году в Пятигорске в рабочей семье. Учился на физико-математическом факультете Московского университета, где сблизился с революционно настроенными студентами. Познакомившись с идеалами марксизма, стал активным их пропагандистом. В двадцатилетнем возрасте впервые был арестован, а через несколько лет – исключен из университета. Добившись восстановления, он в 1901 году блестяще окончил университет, после чего учительствовал вначале в Бессарабии, а затем в Баку. В 1903 году М. И. Васильев-Южин примкнул к большевикам и перешел на нелегальное положение. Несмотря на преследования и неоднократные аресты, ему удалось в 1910 году сдать экстерном экзамены на юридическом факультете Дерптского (Юрьевского) университета. Вскоре он устроился помощником присяжного поверенного в Тифлисе. Не оставлял и революционной деятельности, за что подвергался арестам и ссылкам.

Февральскую революцию он встретил в Саратове, где вскоре стал заместителем председателя Совета рабочих и солдатских депутатов. На I Всероссийском съезде Советов, как представитель Поволжья, Васильев-Южин был избран членом ВЦИК. После Октябрьской революции он участвовал в установлении советской власти в Саратове: был председателем Саратовского губернского комитета партии, членом Реввоенсовета 15 армии. В последующие годы назначался членом коллегий НКВД и Наркомпроса. В августе 1922 года М. И. Васильев-Южин стал Председателем Верховного трибунала, а в январе 1923 года – Прокурором Верховного Суда РСФСР. В феврале 1924 года его назначили заместителем Председателя Верховного Суда СССР, где он работал 12 лет. Скончался М. И. Васильев-Южин в 1937 году.

* * *

С 1925 по 1929 год Прокурором Верховного Суда РСФСР работал Сергей Николаевич Шевердин.

Шевердин Сергей Николаевич

(1872–1951),

видный прокурорский и судебный деятель

* * *

Родился в 1872 году в городе Юхнове Смоленской губернии в семье судьи. После окончания гимназии поступил на юридический факультет Московского университета. Получив диплом, более двадцати лет работал в Москве и Петербурге присяжным поверенным и инспектором страховых обществ. Со студенческих лет он активно участвовал в революционном движении, а в марте 1917 года вступил в члены РСДРП(б). В дни Октябрьской революции он состоял членом Московского военно-революционного комитета. В 1918–1920 годах С. Н. Шевердин был членом ВСНХ и заведовал финансово-экономическим отделом. В марте 1919 года стал одновременно и членом Малого Совнаркома. Непродолжительное время он состоял председателем комиссии ВЦИК по продовольственной и посевной кампании в Ярославской губернии и торгпредом в Литве. На всех этих постах Сергей Николаевич работал, не жалея сил и не думая об отдыхе. Только после настойчивого требования В. И. Ленина он в 1920 году уехал на Кавказ лечиться.

В октябре 1922 года С. Н. Шевердин был назначен прокурором Московской губернии и оставался в этой должности до 1925 года. Затем в течение четырех лет он занимал высокий пост прокурора Верховного Суда РСФСР и помощника Прокурора республики. В 1930 году Сергей Николаевич стал председателем Высшей арбитражной комиссии РСФСР, а после ее реорганизации – заместителем главного арбитра рес публики.

Умер в 1951 году.

* * *

В соответствии с Конституцией СССР была учреждена Прокуратура Верховного Суда СССР. Ее возглавил человек с выдающимися революционными заслугами, юрист по образованию Петр Ананьевич Красиков.

Красиков Петр Ананьевич

(1870–1939),

советский государственный деятель

* * *

Родился в Красноярске. Здесь же окончил классическую гимназию и в 1891 поступил на физико-математический факультет С.-Петербургского университета, но вскоре перевелся на юридический. Рано приобщился к революционной деятельности и в связи с этим подвергался аресту и преследованиям. В декабре 1894 его выслали в Красноярск под надзор полиции. В марте 1897 познакомился с В. И. Лениным. В 1899 вернулся в Петербург и поступил на службу в отдел статистики Министерства финансов. Ни на один день не оставлял революционной борьбы, участвовал в подготовке II съезда РСДРП. С 1902 на нелегальном положении, неоднократно выезжал за границу. В декабре 1905 вновь арестован, но дело в отношении его прекратили. В июне 1906 он был выпущен на свободу и выслан в местечко Озерки под Петербургом под надзор полиции.

В апреле 1908, сдав экстерном экзамены на юридическом факультете С.-Петербургского университета, Петр Ананьевич получил диплом и стал работать помощником у известного адвоката Н. Д. Соколова. Спустя три года его приняли в сословие присяжных поверенных округа С.-Петербургской судебной палаты. Красиков вел преимущественно политические дела, а также участвовал в рассмотрении трудовых споров. С первых дней Февральской революции он в самой гуще событий: участвует в организации Совета рабочих депутатов и становится членом Петроградского Совета, с июня 1917 член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

После Октябрьской революции П. А. Красиков совместно с М. В. Козловским возглавил следственную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ему пришлось заниматься почти всеми политическими делами первых послеоктябрьских месяцев: дела Пуришкевича, жандармского генерала Джунковского, провокатора Алексинского, бывшего министра юстиции и генерал-прокурора Щегловитова, графини Паниной и др. Выполнял и другие многочисленные обязанности: был членом коллегии Народного комиссариата юстиции РСФСР, очень активно занимался антирелигиозной деятельностью.

21 марта 1924 П. А. Красиков становится первым Прокурором Верховного Суда СССР. 17 августа 1933 П. А. Красиков был назначен заместителем председателя Верховного Суда СССР, где курировал военную и военно-транспортную коллегии. В этой должности он оставался до 15 сентября 1938. В последние годы Красиков часто болел, поэтому выезжал для лечения за границу.

Несмотря на свою революционность и большую занятость Петр Ананьевич всегда находил время для своих любимых занятий: шахмат, спорта и музыки.

Одной из его многочисленных партийных кличек была Музыкант. Красиков виртуозно играл на скрипке. В эмиграции русские революционеры собирались на квартире П. Н. Лепешинского в Женеве, где наслаждались блестящим исполнением им «Серенады» Брага или «Каватины» Раффа. Нередко он использовал скрипку и для других целей – в ее футляре хранил зашифрованные адреса товарищей и партийные документы.

Осенью 1939 П. А. Красиков находился на лечении в санатории Железноводска, где и скончался 20 сентября; похоронен в предгорьях Северного Кавказа.

Функции прокурора Верховного суда СССР регламентировались в Положении о Верховном Суде СССР, утвержденным постановлением ЦИК СССР 23 ноября 1923 года. Важнейшее место в деятельности Прокуратуры Верховного Суда СССР занимал надзор за законностью решений народных комиссариатов и ведомств СССР, постановлений органов власти и управления союзных республик, Конституции СССР.

Прокуратура Верховного Суда СССР объединяла в масштабе СССР только органы военной прокуратуры и деятельность прокуратур союзных республик в области надзора за органами ОГПУ. Централизация прокуратуры в масштабе всего Союза ССР была осуществлена несколько позже.

П. А. Красиков участвовал в подготовке важнейших законодательных актов по судебному строительству первых послевоенных лет, таких как: Наказ Верховному Суду СССР, Положение о военных трибуналах и военной прокуратуре, а также различных кодексов: уголовного и уголовно-процессуального, о труде, о браке, семье и опеке и др. При его участии было подготовлено Положение о Верховном Суде СССР и Прокуратуре Верховного Суда СССР, утвержденное ЦИК СССР и СНК СССР 24 июля 1929 года. В нем полномочия прокурора Верховного Суда СССР в отношении прокуроров союзных рес публик были значительно расширены, что не всем пришлось по нраву. Например, украинская делегация на сессии ЦИК СССР даже официально поставила вопрос о пересмотре Положения 1929 года, предложив исключить из него большую часть функций и прав прокурора Верховного Суда СССР в отношении республиканских органов. В своем письменном заключении Совнарком Украинской ССР писал, что «каждое из этих прав и каждая из этих функций выражает тенденцию подчинения прокуроров союзных республик Прокурору Верховного Суда СССР и превращает последнего в Прокурора Союза».

Вся эта полемика нашла отражение в отчете прокурора Верховного Суда СССР П. А. Красикова, который он направил в ЦИК СССР.

Отчет о деятельности Прокуратуры Верхсуда СССР за 1929 и 1930 годы

(Извлечение)

…Не имея ни периферийных органов, ни организационной связи с республиканскими прокуратурами, Прокуратура Верхсуда СССР остается без активной связи с широкими массами и вне возможности наблюдать непосредственные процессы жизненного хода социалистического строительства, что неизбежно обеспечивает актуальность всей ее работы…

В общем выводе в наличных условиях реальные возможности дела развертывания деятельности в соответствии с общими задачами реконструктивного периода и настоятельными требованиями жизни крайне ничтожны.

Примеры: а) выполнение поручений Правительственных органов Союза ССР о даче по линии прокуратуры во всесоюзном масштабе тех или иных директив практически сводится к простой передаче этих поручений для исполнения прокурорам союзных республик; б) обращения прокуроров союзных республик о мерах содействия или понуждения в отношении отдельных союзных наркоматов или объединения в огромном большинстве случаев могут быть реализованы исключительно запросами к подлежащему наркомату или объединению и сообщениями прокурору союзной республики поступающих по этим запросам ответов; в) просьбы прокуроров союзных республик о привлечении виновных должностных лиц тех или иных союзных учреждений или объединений к уголовной ответственности фактически разрешаются направлением этих просьб и соответствующих материалов к самим прокурорам союзных республик по месту нахождения учреждений или объединений; г) производство расследований непосредственно самой Прокуратурой Верхсуда СССР неизбежно ограничивается собиранием сведений исключительно лишь в центральных аппаратах союзных ведомств и объединений; при необходимости же провести расследование на периферии, например, в производственных предприятиях, заготовительных или снабженческих организациях и т. д., эти расследования перебрасываются в прокуратуры союзных республик и ставятся в зависимость от активности последних; д) вне увязки с деятельностью НК РКИ СССР Прокуратура в каждом отдельном случае расследовательских работ рискует оказаться органом, дублирующим работы НК РКИ СССР.

Все это делает неотложным вопрос о реорганизации Прокуратуры Верхсуда СССР в направлении проведения централизации прокуратуры во всесоюзном масштабе, теснейшей увязки ее с высшим партийным органом и планового согласования и размежевки ее деятельности с работой НК РКИ СССР.

Выводы. Надо, чтобы организация и практическое осуществление прокурорского надзора было построено, с одной стороны – на началах строгой централизации в лице общесоюзного прокурора, с другой – с вовлечения в эту работу общественности в лице широких трудящихся масс…

(Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-8131, оп. 7, д. 39.)

Идеи, изложенные П. А. Красиковым в приведенном выше отчете, были реализованы в 1933 году после учреждения Прокуратуры Союза ССР.

Об учреждении Прокуратуры Союза ССР Постановление ЦИК и СНК СССР

В целях укрепления социалистической законности и должной охраны общественной собственности по Союзу ССР от покушений со стороны противообщественных элементов Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров постановляют:

1. Учредить Прокуратуру Союза ССР.

2. Прокурор Союза ССР осуществляет:

а) надзор за соответствием постановлений и распоряжений отдельных ведомств Союза ССР и союзных республик и местных органов власти Конституции и постановлениям правительства Союза ССР;

б) наблюдение за правильным и единообразным применением законов судебными учреждениями союзных республик с правом истребования любого дела в любой стадии производства, опротестования приговоров и решений судов в вышестоящие судебные инстанции и приостановления их исполнения;

в) возбуждение уголовного преследования и поддерживание обвинения во всех судебных инстанциях на территории Союза ССР;

г) надзор на основе особого положения за законностью и правильностью действий ОГПУ, милиции, уголовного розыска и исправительно-трудовых учреждений;

д) общее руководство деятельностью прокуратуры союзных республик.

Председатель Центрального исполнительного комитета Союза ССР М. Калинин

Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР В. Молотов (Скрябин)

И. о. секретаря Центрального исполнительного комитета Союза ССР А. Медведев

Москва, Кремль, 20 июня 1933 г.

(Советская юстиция. 1933. № 13. С. 7.)

В эти годы в качестве помощника прокурора Верховного Суда СССР начинает работать Софья Герасимовна Березовская. Ученый-юрист, она одна из первых разработала концепцию прокурорского надзора как самостоятельной отрасли права.

С началом Первой мировой войны Д. И. Курский был мобилизован на фронт. Он командовал ротой, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. Весть о Февральской революции 1917 года застала Дмитрия Ивановича на Румынском фронте. Солдаты избрали прапорщика Курского председателем своего Совета, а затем и делегатом I Всероссийского съезда Советов. Октябрьские события он встретил в Одессе, где был членом революционного комитета Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа. В середине ноября 1917 года Д. И. Курский приехал в Москву. Большевики поручили ему организацию нового «пролетарского суда».

К концу декабря 1917 года в Москве было образовано 20 местных судов, а также избран Московский совет местных народных судей под председательством Н. А. Черлюнчакевича. Тогда же Моссовет образовал и комиссариат по судебным делам, ставший высшим органом судебной власти в городе. Возглавил его Д. И. Курский. После переезда Советского правительства в Москву, в апреле 1918 года Дмитрий Иванович Курский был назначен заместителем народного комиссара юстиции, а в сентябре 1918 года был утвержден в должности наркома юстиции РСФСР, сменив на этом посту П. И. Стучку. Курский руководил работой 1-го Всероссийского съезда областных и губернских комиссаров юстиции (апрель 1918 года), занимался подготовкой первых советских законов: Конституции РСФСР, Кодекса законов о труде, законов о гражданском состоянии, о национализации промышленности, о едином суде и многих других.

В 1919 году по решению ЦК РКП(б) Д. И. Курского без освобождения от своих основных обязанностей, назначают комиссаром главного и полевого штабов и одновременно он становится членом Реввоенсовета республики. Частые поездки на фронт отрывали его от руководства Наркоматом юстиции. Дальнейшую реорганизацию суда пришлось на некоторое время отложить. Во время гражданской войны задачи, решаемые органами юстиции, заметно сузились. На первый план карательной политики государства, в связи с необходимостью защиты завоеваний революции, выдвинулись теперь органы ВЧК и ревтрибуналы, которые, как известно, не особенно считались с буквой закона. В одной из своих статей Д. И. Курский писал: «Там, где гремят пушки, молчит право».

В конце 1920 года Д. И. Курский был демобилизован и мог теперь с прежней энергией заниматься вопросами Наркомата юстиции, перед которым вставали совершенно новые задачи. XI Всероссийская конференция РКП (б) признала необходимым «внедрение во всех областях жизни строгих начал революционной законности». Наркомюст приступил к разработке целой системы норм как материального, так и процессуального права. Остро встал вопрос и о создании органа, способного обеспечить надзор за соблюдением законов, поскольку отделы юстиции с этой задачей явно не справлялись. По мысли В. И. Ленина, таким органом могла стать прокуратура. По его поручению Дмитрий Иванович приступил к подготовке проекта декрета о создании советской прокуратуры. В конце февраля 1922 года работа над проектом была завершена, и он поступил на рассмотрение 3-й сессии ВЦИК РСФСР 9-го созыва, которая открылась 12 мая 1922 года. Доклад по проекту декрета о прокуратуре сделал Н. В. Крыленко.

Председатель Совнаркома В. И. Ленин, из-за болезни не участвовавший в работе сессии ВЦИК, но пристально следивший за ходом обсуждения всех вопросов, был принципиально не согласен с тем, что проект декрета о прокуратуре предполагал ее двойное подчинение. Он продиктовал из Горок, где тогда находился, по телефону письмо, адресованное Генеральному секретарю ЦК И. В. Сталину «для Политбюро» «О «двойном» подчинении и законности». В нем содержались не только основные, принципиальные положения о социалистической законности, но и теоретическое обоснование необходимости единой законности для всего Советского государства. Это письмо решило исход спора в пользу сторонников централизованного подчинения органов прокуратуры. Политбюро ЦК полностью согласилось с предложениями В. И. Ленина. 26 мая 1922 года сессия ВЦИК приняла Положение о прокурорском надзоре, в котором идеи, высказанные ранее Н. В. Крыленко и поддержанные В. И. Лениным были полностью сохранены. 28 мая постановление сессии было подписано Председателем ВЦИК М. И. Калининым. В этот день была создана Государственная прокуратура РСФСР.

Первым прокурором республики стал нарком юстиции РСФСР Дмитрий Иванович Курский. Ему пришлось сразу же браться за решение многочисленных проблем, связанных с организацией нового института законности.

Среди них на одно из первых мест выдвигались кадровые вопросы — следовало подобрать толковых, инициативных людей на должности губернских прокуроров, помочь им укомплектовать штаты прокуратуры не только помощниками, но и техническим персоналом. Не менее важная проблема — определение структуры отдела прокуратуры Наркомата юстиции и губернских прокуратур, ориентирование подчиненных на выполнение самых важных и неотложных задач, обеспечение их достаточной нормативной базой. Положение о прокурорском надзоре намечало лишь самый основной круг обязанностей прокуроров, которые необходимо было конкретизировать.

Большой удачей для Д. И. Курского следует считать назначение заместителем наркома и старшим помощником прокурора энергичного и работоспособного Николая Васильевича Крыленко, который сразу же взвалил на свои плечи огромное количество дел по организации прокуратуры.

Коллегия Наркомюста посвятила несколько своих заседаний вопросу проведения в жизнь Положения о прокурорском надзоре. 22 и 26 июня 1922 года были рассмотрены и утверждены штаты организованного отдела Государственной прокуратуры Наркомата юстиции (6-й отдел), а 29 июня — штаты губернских прокуратур. Отдел включал в себя подотделы общего надзора, надзора за органами следствия и дознания, государственного обвинения и секретариат.

Коллегия Народного комиссариата юстиции приняла решение вводить институт прокуратуры постепенно — вначале в тех губерниях, для которых имелись проверенные и испытанные кандидаты на должности прокуроров, а затем и в остальных, но с тем расчетом, чтобы на всей территории республики назначение прокуроров последовало не позднее 1 августа 1922 года, поскольку именно эта дата была определена Президиумом ВЦИК как начальная для введения в действие Положения о прокурорском надзоре.

Началом работы советской прокуратуры следует считать 25 июля 1922 года. Именно тогда состоялось первое совещание 32 назначенных прокуроров губерний и областей. Открывая его, Курский назвал собравшихся «первыми застрельщиками в борьбе за законность». Участники совещания заслушали доклады прокурора республики Д. И. Курского, его старшего помощника Н. В. Крыленко, а также сообщение Лунина и получили ряд указаний по основным вопросам работы. 29 июля 1922 года Д. И. Курский утвердил «Временную инструкцию губернским прокурорам об общих задачах, возлагаемых на прокурора».

1 августа 1922 года в 11 губерниях прокуроры приступили к работе. В течение августа-сентября открылись еще 35 губернских прокуратур. Уже к 1 ноября 1922 года из 2779 штатных должностей, выделенных для работников органов прокуратуры (с техническим персоналом), было замещено около 50 процентов, в том числе укомплектованы 326 должностей губернских прокуроров и их помощников. Назначение прокуроров губерний в основном происходило вполне успешно. Местные руководители без каких-либо возражений соглашались с кандидатурами, выдвинутыми центром. Однако в некоторых губерниях власти все же пытались навязать прокурору республики своих людей, причем, недостаточно компетентных для столь ответственной работы. Особенно трудно шло назначение прокурорских работников в Кабардинской области, в Коми, Пензенской губернии, где к концу 1922 года прокуратуры были укомплектованы лишь на 10–25 процентов. К 1 января 1923 года в РСФСР были назначены все 58 губернских прокуроров.

Работники отдела прокуратуры НКЮ, губернские прокуроры и их помощники часто выступали перед населением, на активах, сессиях, совещаниях, публиковали статьи и заметки в газетах и журналах, принимали трудящихся, нередко прямо на заводах и фабриках. Они рассказывали людям о прокуратуре и ее полномочиях, о борьбе с преступностью, о необходимости строгого соблюдения революционной законности, разъясняли гражданам их права и обязанности, давали консультации по трудовым, жилищным и иным вопросам. При этом прокуроры старались подчеркнуть, что рабочие и крестьяне имеют в их лице первых и самых надежных защитников и охранителей своих интересов. Все это повышало авторитет прокуратуры. Постепенно налаживались деловые отношения с исполкомами и другими местными органами. 1–5 июня 1923 года Наркомюст организовал в Москве большое совещание прокурорских работников. В конце 1924 года было впервые выпущено «Руководство для прокуроров».