Причины восстания.

В 20-х годах XIX века часть Старшего жуза и южные области Среднего и Младшего жузов находились под властью кокандских и хивинских правителей. Мирную жизнь казахских аулов Сырдарьинского региона часто нарушали набеги хивинских ханов. В 20–30-х годах XIX века Хивинское ханство, оказывая давление на казахские племена, возвело ряд крепостей в низовьях Сырдарьи. Недовольство казахов Среднего жуза усиливалось также в связи с изъятием земель российской администрацией для создания приказов в новых округах по «Уставу» 1822 года. Борьбу казахов Среднего жуза за свои права в 20-х годах XIX века возглавил один из внуков хана Абылая султан Саржан Касымов. С 1824 года в восстании своего брата Саржана участвовал Кенесары Касымов. Создание по реке Илек (Елек) Новоилецкой военной линии послужило причиной восстания казахских шаруа под руководством известного бия Жоламана Тиленшиулы (Жоламана Тленшиева). Главной целью восстания был возврат отобранных у них земель. Эти движения сыграли определенную роль в назревании крупного народного восстания. Его возглавил внук Абылая и сын султана Касыма Кенесары Касымов (1802–1847 гг.). Его главной целью стало сохранение независимости не вошедших в состав Российской империи казахских земель. Большое влияние на взгляды Кенесары оказал его отец. Сопротивляясь созданию царским правительством окружных приказов, султан Касым с сыновьями Есенгельды, Саржаном и Касымом и вместе с 40 000 семей своих сторонников откочевал от Кокшетауских гор к границам Кокандского ханства. В 1836 году Касым, Саржан и другие были злодейски убиты по приказу ташкентского (кокандского) правителя. Испытывая сильную горечь по случаю гибели своего отца и старших братьев, Кенесары в ходе восстания преследовал также другую важную цель: освободить казахов из-под власти Коканда. Восстание 1837–1847 годов под руководством Кенесары Касымулы охватило территорию всего Казахстана: в нем участвовали казахи всех трех жузов. Участие всех трех жузов придало восстанию национально-освободительный, антиколониальный характер.

Основной движущей силой восстания были казахские шаруа. По сведениям российских судебно-карательных учреждений, в восстании приняли участие более 80-ти султанов, биев и старшин. Верными сподвижниками Кенесары, предводителями отрядов были его младший брат Наурызбай и сестра Бопай. Активным участником восстания под руководством Кенесары Касымулы был дед Амангельды батыр Иман.

Начало восстания.

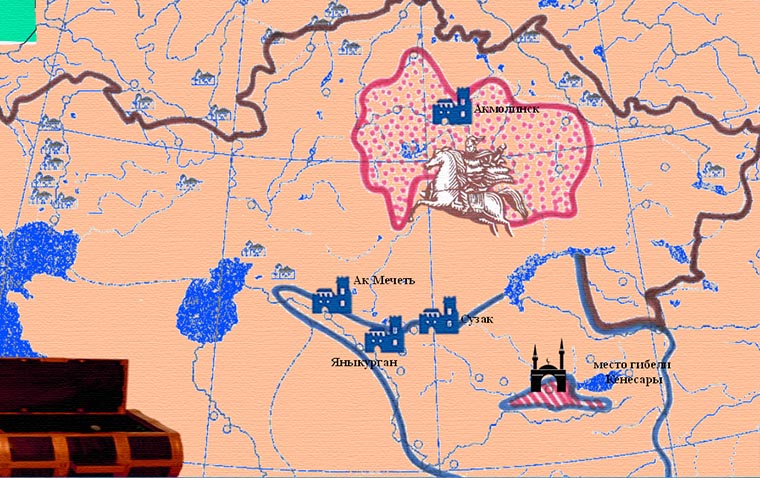

Требования Кенесары Касымулы, предъявленные царскому правительству, оставались без ответа. В ноябре 1837 года Кенесары оказал открытое сопротивление, совершив нападение на отряд казаков Актауской крепости. 26 мая 1838 года отряды Кенесары внезапно напали и сожгли Акмолинскую крепость. Летом и осенью 1838 года под знаменем Кенесары была объединена основная часть Среднего жуза. С осени этого же года движение распространилось на территории Младшего жуза. Немного позже к нему примкнул бий Младшего жуза Жоламан Тиленшиулы со своими сторонниками. В августе 1841 года Кенесары направился на Ташкент, но распространение болезней среди сарбазов остановило поход. Осада Сузака и взятие нескольких кокандских крепостей вдохновили восставших. Кокандский хан предложил Кенесары заключить мирный союз, от чего Кенесары отказался.

В 1841 году Кенесары Касымов был избран ханом всех трех жузов. Генерал В.А. Обручев, назначенный в 1842 году оренбургским губернатором вместо В.А. Перовского, попытался подавить восстание. Усилил натиск на восставших и сибирский генерал-губернатор П.Д. Горчаков. С Сибирской военной линии в Степь был направлен отряд Сотникова. По разрешению Николая I в июне 1843 года для подавления восстания был направлен отряд войскового старшины Лебедева в составе 300 казаков. В августе того же года в Омске и Каркаралы была сформирована вторая группа численностью 5 000 человек во главе с султаном Ахметом Жантореулы, Байгамамбетом Айшуакулы, полковником Геке и Бизановым. Кровопролитное сражение отрядов Кенесары с царскими войсками в августе 1843 года окончилось безрезультатно. Сражение в ночь с 20 на 21 июля 1844 года завершилось победой Кенесары и разгромом отряда султана Жантореулы. В этом сражении погибли 44 султана, выступившие вместе с группой карателей. За безрезультатность в борьбе с отрядами Кенесары войсковой старшина Лебедев был вызван в Оренбург и предан суду.

Итоги борьбы в 1844 году вдохновили восставших, что вынудило Оренбургскую администрацию начать с восставшими переговоры. Кенесары Касымов не раз направлял царскому правительству письма с мирными предложениями. В декабре 1838 года пять его представителей, отправленные в район Ушбулакского окружного приказа, чтобы вручить письма, адресованные Николаю I и генерал-губернатору Западной Сибири князю В.Д. Горчакову, были подвергнуты наказанию. В конце 1844 года Баймухамбет Жаманшаулы, представитель Оренбургской пограничной комиссии, вручил К. Касымову письмо от Оренбургского губернатора Обручева. В апреле 1845 года к Кенесары прибыло посольство Долгова, позже – поручика генштаба Герна. Царское правительство требовало оставить Казахстан в прежнем положении. Главным условием прощения участников восстания выдвигалось признание Оренбургского края частью Российской империи. Предложения Оренбургской администрации и царского правительства не были приняты восставшими. Переговоры были прерваны.

Решающий этап восстания.

Летом 1845 года царское правительство срочно приказало возвести крепости по течению рек Ыргыз и Торгай, проигнорировав протесты Кенесары по этому поводу. Кенесары провел совещание с участием известных родоправителей, батыров и султанов, где была рассмотрена возможность обращения за помощью к Китаю, а также принято решение отступить из Сары-Арки на юг Казахстана. Решение Кенесары отступить на территорию Старшего жуза было вызвано тем, что он в свое время оказал помощь казахским родам в борьбе за их освобождение из-под власти Кокандского ханства.

Ханство Кенесары.

Государство, организованное Кенесары, было феодальным. Социальной опорой хана была аристократия. Хан рассматривал всю казахскую землю как свою собственность. Ханский Совет, возглавляемый Кенесары, состоял из его близких родственников, биев, батыров и султанов. Вместо суда биев был введен ханский суд. Кенесары, как и его дед Абылай, всегда поддерживал переход казахских шаруа к земледелию. С разрывом хозяйственных связей с русскими крестьянскими поселениями и среднеазиатским рынком возникли трудности в обеспечении хлебом восставших аулов.

В связи с военными действиями был затруднен свободный переход торговых караванов по Степи. Ослабли торговые связи городов с кочевыми казахами. Был нанесен урон торговым связям купцов, направлявшимся из Оренбурга, Петропавловска и Семипалатинска в Среднюю Азию и Восточный Туркестан. Был осуществлен ряд изменений в военном деле. Отряды формировались из числа добровольцев. В отрядах Кенесары была введена жесткая военная дисциплина. В некоторые моменты восстания численность войск Кенесары достигла 20 000 человек. В войсках была введена суровая дисциплина. За предательство полагалась смертная казнь. Вызвало страх у правителей Коканда взятие восставшими в октябре – ноябре 1845 года крепостей Сузак, Жулек и Жана-Корган. Положение Кенесары на последнем этапе восстания затрудняло соглашение между Бухарой и Кокандом о борьбе против восставших.

Войска Кенесары, направлявшиеся к Балхашу и в долину реки Или, были встречены казахами Семиречья неоднозначно. Большинство родов усунов, шапырашты, дулатов, жалаиров поддержали восставших. Сторонники султана Суюка, сына Абылая, признавали власть России. Противниками Кенесары были и имевшие большой авторитет среди населения Семиречья Кунанбай Оскенбайулы и Барак Байулы.

Предводители главных родов Семиречья склонялись на сторону России. На встрече с родоправителями Старшего жуза и представителями Среднего жуза председатель Пограничной комиссии генерал-майор Н.Ф. Вишневский поставил своей целью выработать меры по ослаблению восставших. Батыры Старшего жуза Тайшыбек, Саурык, Сураншы, Байзак, Медеу би поддерживали Кенесары в борьбе против кокандцев. Но влиятельные киргизские манапы не захотели вступать в конфронтацию с Россией и Кокандом, оставив без ответа предложение Кенесары объединить усилия против Кокандского ханства.

В 1847 году Кенесары вторгся в киргизские земли. В результате этого первоначальный антиколониальный характер в восстании изменился. Война казахского хана с киргизами носила братоубийственный характер. Последнее сражение Кенесары состоялось в местечке Майтобе, недалеко от города Токмак. Накануне Кенесары оставили воины султана Рустема и бия Сыпатая, а Наурызбай и многие другие батыры погибли в этом сражении.

Причины поражения и историческое значение восстания.

Причины поражения восстания:

- политическая и внутриродовая разобщенность казахов;

- часть султанов и биев, получивших льготы от царского правительства, не были заинтересованы в создании единого феодального государства;

- казахские роды, разделенные по жузам, поддерживали восстание в основном в своих пределах;

- суровость и жестокость Кенесары к казахским аулам, которые его не поддерживали.

Историческое значение восстания:

- восстание 1837–1847 годов, охватившее все три жуза, было самым крупным восстанием против колониального гнета;

- восстание выявило зависимость внутренних противоречий в казахском обществе от политики Российской империи, от степени консолидации самого казахского общества.

Кенесары Касымов вошел в историю Казахстана как последний казахский хан.

В первой четверти XIX в. царское правительство приступило к проведению в Казахстане административно-политических нововведений, имевших целью присоединить те районы края, которые еще не вошли в Российскую империю. Устав о сибирских казахах 1822 г. коренным образом изменил структуру управления степными районами, вводя окружную систему, в соответствии с которой казахское общество было разделено на округ, волость, аул. Аул, как низовая административная единица, имел в своем составе от 50 до 70 кибиток, 10—12 таких аулов образовывали волость, 10—15 волостей — округ, имевший определенную территорию. Старшие султаны, за которыми правительство сохраняло административную власть, в основном были призваны обеспечивать упрочение позиции правительства. Во главе волостей стояли волостные султаны, приравнивавшиеся к чиновникам 12 разряда, во главе аулов аульные старшины, в своих правах приравнивавшиеся к сельским старостам. Из ведения суда биев стали изыматься наиболее существенные прерогативы.

Образование Каркаралинского (в бывшем владении Букей-хана) и Кокшетауского (в бывшем владении хана Уали) округов положили начало для постепенного захвата царизмом казахских земель на стыке Среднего и Старшего жузов. Произошло сужение традиционных кочевий казахов, расширилось переселение казачьего населения в плодородные районы. Росло недовольство казахского населения, которое сгруппировалось вокруг потомков Абылай-хана. Один из чингизидов Габайдулла султан был схвачен карательным отрядом и сослан в Березов и возвратился из сибирского заточения лишь в ноябре 1840 г. благодаря настойчивым требованиям султана Кенесарьг20.

Султан Саржан, сын Касым-торе объединил разрозненные отряды и выступил против политики колонизации казахских земель. Теснимый царскими карательными отрядами султан Саржан со своими приверженцами перекочевал в пределы Кокандского ханства, надеясь заручиться поддержкой кокандского бека. Здесь в 1836 г. Саржан был злодейски убит по указанию кокандского правителя, в 1840 г. погибли Касым-торе — отец Кенесары и другие его близкие. Надежда Касым-султана на поддержку кокандских беков в его борьбе против колониальных устремлений царизма не оправдалась. Однако борьба султана Касыма и его сыновей, несмотря на стихийный, неорганизованный характер, имела немаловажное значение в последующей консолидации антиколониальных сил под предводительством султана, затем хана Кенесары (1802-1847).

Кенесары Касымов выступил на историческую арену как продолжатель дела Абылай-хана в условиях, когда вследствие массированных выступлений царских войск нависла угроза над независимостью трех районов Казахстана, которые, несмотря на принятие уставов о сибирских и оренбургских казахов 1822—1824 гг., продолжали сохранять политическую обособленность. Поэтому главной целью восставшего султана явилось восстановление целостности территориальных пределов Казахстана времен Абылай-хана, упразднение «диванов»21 (как в письмах его обозначены округа, учрежденные в Казахстане в 20—30-х гг. XIX в.), сохранение полной самостоятельности не вошедших в состав России земель.

Основные требования «мятежного султана» четко определены в его многочисленных письмах, адресованных императору Николаю I, оренбургским губернаторам В. А. Перовскому, В. А. Обручеву, сибирскому губернатору, князю П. Д. Горчакову, председателю Оренбургской пограничной комиссии А. Ф. Генсу и др. Ни Габай-дулла-султан, ни его брат Саржан не могут встать в один ряд с Кенесары Касымовым, который, по мнению, М. Красовского «уступая своему деду (Абылаю) в уме, но превосходя и его и своего отца (Касым-торе) энергией характера, стал известен во всей степи»22.

Как «ловкий, своеобразный политик» султан Кенесары Касымов отдавал себе отчет в том, что борьба с такой могущественной державой, как Россия, требует объединения сил трех казахских жузов, значительных жертв, использования не только военных, но и дипломатических усилий. Он жестоко подавлял своеволие отдельных султанов, старшин, биев, отколовшихся от народного движения, строго расправлялся с теми, кто поддерживал политику России, но оставался сторонником мирного решения недоразумений с царским правительством. Терпимо относился к военнопленным, в том числе русским, некоторые из которых служили у него, деликатно принимал российских посланцев, да и в характере не обнаруживал жестокость, разве что проявленные в период противоборства с киргизами, хотя вспышки гнева в отношении тех, кто предавал интересы восстания, нарушал воинскую дисциплину, были нередки. Об этом, в частности, свидетельствует поэма «Кенесары-Наурызбай», автор которой поэт, воин Нысанбай, активно участвовал в этом движении.

Кенесары всеми средствами добивался объединения феодальных групп, родоплеменных подразделений трех жузов, хотя эта цель не была достигнута даже в самый пик освободительной борьбы в 1844—1845 гг. С самого начала восстания казахская знать разделилась на два противоборствующих лагеря: часть, обласканная правительством, опираясь на поддержку колониальной администрации, добивалась сокрушения своих политических противников. Непримиримыми противниками Кенесары были старший султан Акмолинского округа Коныркулжа Кудаймендин, султаны — правители Младшего жуза Ахмед и Мухамед Джантюрины, султаны Айчуваковы. После перехода Кенесары в Жетысу непримиримой позиции в отношении восставших придерживались сыновья Абылай-хана Али, Суюк, родственники самого предводителя освободительной борьбы.

И все же Кенесары Касымов сумел объединить под свое знамя значительную часть казахских родов трех жузов. Порой численность его войск доходила до 20000 человек. Большая часть казахских султанов, преимущественно Среднего жуза, примкнула к восстанию. По данным, собранным судебно-карательными учреждениями Омского областного правления, только в Кушмурунском, Кокчетавском, Акмолинском, Каркаралинском и Баянаульском округах восставших поддерживали свыше 80 султанов, биев, старшин23. С 23-летнего возраста, активно участвуя в освободительном движении, убедившись в пагубности линии, приведшей к гибели братьев и отца, Кенесары отказался от переговоров с кокандским Кушбеги, притеснявшим казахов в низовьях Сырдарьи, хотя поддерживал дружественные отношения с Бухарским эмиром, порой снабжавшим его порохом, оружием.

Восстание казахов с самого начала приобрело всеобщий масштаб. Это единственное восстание в истории освободительных движений конца XVIII и в XIX в., которое охватило все основные районы расселения казахских родов: кроме родоплеменных объединений Среднего жуза, в нем приняли участие роды Младшего жуза шекты, тама, табын, алшын, шумекей, жаппас и др., Старшего жуза — уйсун, дулат и др.

Движущей силой восстания были казахские шаруа. В борьбе за восстановление политической независимости участвовали и рядовые егинши, и старшины, и султаны. Всеобщая борьба против военной колонизации казахской земли, засилья кокандских беков придало движению освободительный характер. Правда, не все бии, старшины, султаны были последовательными в поддержке Кенесары: по мере передислокации и перехода основных сил в другие районы отдельные отряды, комплектовавшиеся по родовым признакам, отходили от восставших. В числе предводителей отрядов были известные народные батыры: Агыбай, Иман (дед Амангельды Иманова), Басыгара, Ангал, Жанайдар, Жеке, Сураншы, Байсеит, Жоламан Тленшиев, Бухарбай и др. Состав участников был интернациональным: русские, узбеки, киргизы, поляки и др.

Военные действия Кенесары начал весной 1838 г. осадой и сожжением Акмолинского укрепления. Коменданту крепости войсковому старшине Карбышеву и старшему султану Акмолинского округа полковнику Коныркулжа Кудаймендину с трудом удалось выбраться из сожженной крепости. Вскоре восставшие переместились в район Тургая. В письмах к оренбургским чиновникам Кенесары объявляет этот свой шаг желанием своим, перекочевав ближе к Оренбургу, облегчить ведение переговоров. Фактически султан задался целью распространить восстание на Младший жуз, непосредственно примыкавший к России, где в 1836—1838 гг. произошло восстание под руководством Исатая Тайманова. Торткаринцы, шумекеевцы, табынцы и другие роды под руководством батыра Жоламана Тленшиева присоединились к восставшим. Движение охватило и Младший жуз. Переговоры, как и следовало ожидать, результатов не дали.

В сентябре 1841 г. представители трех казахских жузов избрали Кенесары Касымова ханом. Казахское ханство было восстановлено. В августе 1841 г. восставшие осадили крепости Созак, Жанакорган, Ак-Мечеть,Жулек, где были расквартированы значительные силы кокандцев. Взятие нескольких кокандских укреплений вдохновило восставших. Даже торткаринцы и чиклинцы, кочевавшие вдали от основных очагов восстания, известили о признания его всеказахским ханом.

Говоря об активном участии торткаринцев и чиклинцев на стороне Кенесары Касымова, следует обратить внимание на побудительные факторы, которые активизировали их действия в конце 30— начале 40-х г. XIX в. Мы имеем в виду стремление казахских родов региона внести вклад в общее дело сохранения обособленности казахских земель не только от надвигающейся угрозы колониальных захватов со стороны Российской империи, но и освободиться от засилья кокандских беков. Обострение взаимоотношений Кенесары и Кокандского ханства было вызвано и личными мотивами казахского султана. Вероломное убийство кокандскими правителями его брата, одного из предводителей восстания казахов партии колониальной политики царизма султана Саржана в 1836 г., предательская казнь в 1840 г Касым-торе, своих братьев султанов Есенгельды, Алжана и других Абылаев крови также ожесточили антикокандскую позицию предводителя движения24. Об этом, в частности, Кенесары писал в одном из своих писем Оренбургскому губернатору25. С самого начала освободительной борьбы до самой гибели хан Кенесары в отношении Кокандского ханства придерживался четкой линии — освобождения от гнета кокандских правителей. Несколько отличалась политика казахского хана во взаимоотношениях его с Бухарским эмиром и Хивинским ханом, с которыми Кенесары поддерживал вполне доверительные отношения. Хивинский правитель порой снабжал казахские отряды пушками, порохом. По мнению военного историка В. Потто, эти государства готовы были подписать с Кенесары взаимоприемлемый союз26.

Все эти обстоятельства в известной степени предопределяли характер политики Кенесары в отношении соседних стран, оказывали влияние на структуру административного управления его ханства.

Государство, созданное ханом Кенесары, было феодальным, распространявшим свою власть на всю территорию Казахстана, за исключением районов вдоль линии Иртыша, Ишима, Урала, где утвердилась колониальная власть империи. Был упорядочен сбор налогов: зякет — для скотоводов, ушур — для хлебопашцев. Продолжение войны с царскими отрядами требовало материальных и иных средств, что, естественно, привело к увеличению налогового бремени.

Государство Кенесары поощряло переход казахов к земледелию. Помимо других обстоятельств это было продиктовано необходимостью обеспечения восставших аулов хлебом в условиях ужесточения контроля со стороны царской администрации над торговыми караванами. Хлеб, предназначенный для восставшиx, конфисковывался, торговцы с риском, доставлявшие хлеб восставшим, привлекались к суровой ответственности.

Торговая политика Кенесары претерпела значительные изменения. Видя, что пошлины от купеческих караванов приносят значительные доходы, хан прекратил разграбление караванов, лично принимал порой караван-баши, облагая дополнительным налогом тех, кто уклонялся от уплаты пошлины за провоз товаров.

Было преобразовано государственное устройство. Ханский совет как высший совещательный орган состоял из преданных батыров, биев, султанов, родственников. Главная нить бразды правления оставалась в руках самого Кенесары. В ханский совет вошли в основном люди, верные интересам освободительной борьбы, проявившие личную отвагу, дипломатические способности.

Специальная служба управления следила за распространением, разъяснением и выполнением в аулах решений, обращений ханского совета. Находясь во главе государства Кенесары поощрял привлечение к управлению лиц, проявивших незаурядные личные качества, невзирая на их происхождение.

Хан постоянно обращался с письмами к должностным лицам России, Средней Азии. Организации дипломатической службы он придавал исключительно важное значение. Его письма, обращения отличаются четким конкретным содержанием, аргументированностью требований. При приеме русских дипломатов Герна, Долгова, барона Ура, известных купцов проявлял дипломатический такт.

Являясь сторонником централизации власти в ханстве, Кенесары старался исключить раздоры между влиятельными феодалами, осуждал барымту, строго наказывал виновников межродовых столкновений. Кенесары сумел организовать боеспособное ополчение, отдельными отрядами которых предводительствовали члены военного совета, знаменитые батыры. Разделенные на сотни и тысячи, войска Кенесары были приспособлены к условиям затяжной степной войны. Строгая дисциплина, введенная Кенесары, позволила ему в сравнительно короткий срок обеспечить сбор воинов. Кенесары ввел в своих войсках знаки отличия. Многочисленные источники подтверждают, что сам предводитель восстания носил позолоченные офицерские эполеты русской армии.

Кенесары умело пользовался услугами своих агентов, доставлявших ему нужные сведения. Благодаря такой информации, хан заблаговременно знал планы военных передвижений карательных сил, что давало ему возможность избегать людских потерь. Тактика ведения военных действий Кенесары подробно описана в рапортах, отчетах, донесениях полковника Дуниковского, войскового старшины Лебедева, в трудах историков прошлого века Н. Середы, В. Потто, Л. Мейера и др.27.

Став во главе ханства, Кенесары более решительно, чем прежде, продолжил борьбу за освобождение казахских земель. Взятием Кокандской крепости Сузак, Кенесары намеревался не только расширить район военных действий, но и отомстить за гибель своих близких.

Активное участие казахов трех жузов в антиколониальной борьбе сильно встревожило царизм. Было решено вести крупномасштабную борьбу против восставших. Подписывая резолюцию о том, что в одном государстве не может быть другого государства, Николай I 27 июня 1843 г. санкционировал крупномасштабный военный поход против Кенесары. Отряд войскового старшины Лебедева в числе 300 человек должен был стать передовой силой, позднее численность его отряда достигла 1900 человек; в августе 1843 г. была снаряжена вторая группа во главе с султаном А; Жанториным и Б. Айчуваковым. Сражение противоборствующих сторон 7 августа 1843 г. не дало правительству желаемых результатов. Вооруженная группа во главе с полковником Бизановым, не встретив основных сил восставших, возвратилась в Орскую крепость. Кенесары, хорошо знавший край, перешел в наступление и в ночь с 20 на 21 июля 1844 г. наголову разбил отряд султана Жанторина. Войсковой старшина Лебедев за медлительность и неоказание немедленной помощи был отстранен от командования военным отрядом. Вдохновленные победой основные силы Кенесары 14 августа 1844 г. атаковали Екатерининскую станицу, сожгли предместье, форштадт, 40 человек увели в плен28.

Для подавления восстания со стороны Оренбурга двинулся отряд полковника Дуниковского, а сибирскую группу войск возглавил генерал Жемчужников. Кенесары удалось ускользнуть от преследования царских отрядов. Правительственные круги охватила растерянность, к тому же продолжительная война с Кенесары отвлекла силы и средства правительства. Война не обещала быстрой победы. Вдобавок к этому между Оренбургским губернатором П. А. Перовским и Сибирским П. Д. Горчаковым возникли трения относительно путей борьбы с Кенесары. Перовский стоял за решение конфликтов путем переговоров, Горчаков — за военный вариант решения вопроса.

Оренбургское начальство сочло необходимым направить посольство Долгова и Герна, которые в соответствии с полученными инструкциями поставили перед Кенесары неприемлемые условия: восставшим разрешалось кочевать в пределах ограниченного региона, определенного правительством. Царские посланники, не добившись поставленной цели, вынуждены были возвратиться. При этом Долгов довел до сведения Оренбургской администрации требование Кенесары о том, что он согласится принять протекторат России лишь в том случае, если будут уничтожены все русские укрепления, захваченные земли возвращены казахам, прекратятся грабежи и насилия в степи.

Правительство стремилось вытеснить хана Кенесары из Оренбургского края, построив несколько укреплений в районе Аральско-Сырдарьинского бассейна. Зажатый с двух сторон Кенесары вынужден был оставить Сары-Арку (Золотую степь) и перенести центр восстания в Старший жуз.

Сибирские же власти для упреждения прибытия отрядов Кенесары в регион под видом проведения переписи населения и скота направили в Жетысу значительные силы с артиллерией под командой Председателя сибирского пограничного управления генерала Вишневского. Под давлением превосходящих сил Кенесары перешел на правый берег р. Или и оттуда перекочевал в предгорья Алатау, создав угрозу алатауским киргизам. Батыры Старшего жуза Суранши, Байсеит, Тайшибек поддержали Кенесары. Восставшие приблизились к землям киргизов. Первоначальный антиколониальный характер восстания претерпел изменения. Хан требовал подчинения себе северо-киргизских манапов. Киргизские манапы Ормон, Жантай и Жангарач созвали курултай представителей племен Сарыбагаш, Бугу, Саяк, Солто, Черик и других племен и отказались выполнять требования казахского хана. В апреле 1847 г. Кенесары вторгся в Киргизию, имея 10 000 войск. Столкновения с киргизами происходили в горной котловине озера Иссык-Куль и верховьях р. Чу. Вблизи Токмака в последней неравной битве Кенесары вместе с 32 казахскими султанами погиб. Поражение и смерть хана создали благоприятную обстановку для дальнейшего продвижения русских отрядов в сторону Заилийского края и Северной Киргизии, облегчив присоединение этих территорий к Российской империи.

В восстании Кенесары Касымова немало противоречий: война с Кокандским ханством (имевшая цель освобождение казахов), с одной стороны, и братоубийственная война с киргизами — с другой, жестокость по отношению к казахским родам, отказавших ему в поддержке.

Крупнейшее народно-освободительное восстание казахского народа в XIX в., имевшее целью восстановление феодальной государственности хана, и на этот раз закончилось поражением, оставив неизгладимый след в памяти народов Средней Азии и Казахстана. Борьба Кенесары, его беспредельная преданность интересам народа, полководческое искусство, незаурядные качества тонкого политика еще в XIX в. снискали признание в народе.

20.ЦГА РК. ф. 4. оп. І. д. 2002, л. 15.

21.ЦГА РК. ф. 374. оп. I. д. 25. л. 14—14 об.

22.Красовский М. Область сибирских киргизов // Материалы для географии и статистикиРоссии. Ч. I. Спб., 1868. С. 105.

23.ЦГА РК. ф. 374, по. І, д. 1990. л. 18-21 (подсчет наш).

24.ЦГА РК, ф. 4. оп. І. д. 1993. л. 3-4.25.

25.См.: Серебренников Л. Г. Сборник материалов для завоевания Туркестанского края. Т.2. Ташкент. 1912. С. 229.

26.Потто В. О степных походах // Военный сборник. 1873. № 4. С. 258.

27.Потто В. О степных походах // Военный сборник. 1876. № 8. С. 408.

28.ЦГА РК. ф. 4. оп. I, д. 435. л. 205.

29.ЦГА РК. ф. 4. оп. I, д. 27. л. 126.

Для копирования и публикации материалов необходимо письменное либо устное разрешение редакции или

автора.

Гиперссылка на портал Qazaqstan tarihy обязательна. Все права защищены Законом РК «Об авторском праве и

смежных правах». 8 (7172) 57 14 08

(вн — 1164)

From Wikipedia, the free encyclopedia

| Kenesary’s Rebellion | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Part of Kazakh rebellions and the Russian conquest of Central Asia | ||||||

Raid of the Siberian Cossacks on the settlement of the Kazakhs, Nikolay Karazin |

||||||

|

||||||

| Belligerents | ||||||

|

|

|

Kokand Khanate (1841–1845) | ||||

| Commanders and leaders | ||||||

|

|

|

||||

| Strength | ||||||

|

5,000—25,000 Kara-Kyrgyz Khanate; In 1847: 50,000—100,000[2] Total: About 139,000 |

20,000[3](1844-1845) | 5,000 (1841) |

Kenesary’s Rebellion (Kazakh: Кенесары көтерілісі, romanized: Kenesary köterılısı) was the longest and largest uprising of the Kazakh people on the territory of modern Kazakhstan under the leadership of Khan Kenesary Qasymov against the Russia.

Background[edit]

During the 18th century, the influence of the Russian Empire in the Kazakh hordes (juzes) increased. In 1731, the Khan of the Junior Zhuz Abul Khair Khan recognized the protectorate of the Russian Empire. In 1740, the Khan of the Middle Zhuz, Ablai, also became a Russian citizen. All subsequent khans were appointed by the Russian government. From the 18th century to the first half of the 19th century, the lines of Russian fortifications gradually moved deeper into the steppe. To control the region were built: Orenburg, Petropavlovsk, Akmolinsk, Semipalatinsk and other fortifications.

In 1822, Emperor Alexander I issued a decree on the introduction of the «Charter on the Siberian Kirgiz» developed by M. M. Speransky, which eliminated the khan’s power in the Kazakh zhuzes. The right to collect yasak from trade caravans[4] was also transferred to the competence of district orders. Often, the orders of the volosts in the, Junior Zhuz violated the nomadic routes of the Kazakh clans, which also caused discontent among the nomads

The political views of Kenesary were formed in the 1st quarter of the 19th century, when the Russian Empire more and more penetrated into the depths of the Kazakh Steppe.[5] The rebellious warriors were led by active representatives of the Kazakh nobility. It was during this period during the rebellion that Kenesary became its political leader. During these years he took an active part in the movement led by his brother Sarzhan.[6]

Uprising[edit]

Understanding the military and numerical superiority of the Russian troops, Kenesary carefully prepared for military operations. His military detachments constantly underwent combat training, fugitive Russian and foreign gunsmiths were involved.

In 1837 the Kenesary detachment managed to successfully carry out an operation to capture a caravan moving from Petropavlovsk to Tashkent, accompanied by a convoy of 55 Cossacks led by cornet Alexei Rytov.[7] A small detachment of Cossacks under the command of Rytov was surrounded by rebels, however, he was able to repel the attack of the Kazakhs. In a bloody battle, the Cossacks killed 50 attackers, captured one banner, 33 lances, 9 guns, 5 sabers and 10 scimitars, while losing 27 people killed. According to Russian reports, up to 350 rebels were killed. Fear of new raids forced the Russians to put the border lines on alert.[8]

Large-scale military operations, Kenesary began in the spring and summer of 1838, besieging the Akmola decree. After besieging the decree, Kenesary with his detachment went to Turgai. In Turgay, the army of Zholaman Tlenshiuly joined him.[9]

In 1839, the khan’s troops surrounded the fortress of Kokalazhar, where the tsar’s troops fortified, on the banks of the Yesil River, and for a long time could not take it. At this time, Iman Batyr suddenly appeared with his small army, avoided an ambush and destroyed the detachment.

Campaigns against the Kenesary Khan[edit]

Separate detachments of rebels attacked Russian trade caravans heading from the Siberian line, and from Troitsk to Tashkent. By these events, Kenesary significantly paralyzed Russian trade in the Central Asian markets. To suppress the uprising, a punitive detachment of 1900 people was sent from Orenburg, led by military foreman Lebedev. He was joined by hundreds of Kazakhs from the clans Kypshak and Kerei, dissatisfied Kenesary. Kenesary, who knew the region well, went on the offensive and on the night of July 20-July 21, 1844, utterly defeated the detachment of Sultan Zhantorin. The military foreman Lebedev, for slowness and failure to provide immediate assistance, was removed from command of the military detachment. Inspired by the victory, the main forces of Kenesary attacked the Catherine Fortress on August 14, 1844, burned the suburbs, suburb, 40-100 people were taken prisoner.[10][11]

Lebedev’s detachment managed to capture the nomad camps of the Kenesary auls for the winter and subject them to defeat. 14 people were captured, including several relatives of Kenesary. Of the auls subject to Kenesary, there were 50 people killed. But, Lebedev’s detachment could not develop a further offensive on the Kazakh Steppes. This was interrupted by the spring flood. Lebedev and his detachment had to go back.

In 1844, the expedition of General Zhemchuzhnikov acted against Kenesary. On the part of the Orenburg governorate, a detachment was formed from the Kazakhs loyal to the Russian government, on the part of the Siberian Governor General, 2 detachments were formed: one, under the command of Yesaul Lebedev, consisting of 250 people with two guns, and the other, under the command of the centurion Falileev, consisting of 150 Cossacks . However, the Russian detachments were unable to connect in time, and Lebedev’s detachment had to return to Orsk . Kenesary managed to defeat the Kazakh detachment of Akhmet Dzhantyurin. The remnants of the detachment united with the detachment of General Zhemchuzhnikov. On August 22, 1844, Russian troops reached the Mugodzhar Mountains, but Kenesary left the encirclement. Having achieved nothing, the Russian detachments returned to the Siberian line.[12]

Kenesary understood that he needed to temporarily enter the trust of Orenburg department, and, if possible, avoid collisions with him. Therefore, for some time he stopped hostilities on the Orenburg line, and moved the center of military clashes against the West Siberian General Government. Wandering in the space between the Syr Darya River and Lake Tely-Kul, Kenesary in 1842 made an armed attack on the territories subordinate to the West Siberian Governorate.[13]

Defeat of the uprising[edit]

In 1846, under pressure from the Russians, Kenesary Khan was forced to leave the territory of the Middle Zhuz. During this period, Kenesary directed the main blow against the Kokand Khanate. Among the Kazakhs of the northern regions of the Senior Zhuz, an uprising also began. The Russian government sent General Vishnevsky against Kenesary. Together with the Kazakh ağa-sultans, Vishnevsky overtook Kenesary near Lake Balkhash. Unable to withstand the siege, the Kazakh Khan migrated to the central regions of the Senior Zhuz. However, the Kyrgyz manaps sought to take Russian citizenship in order to get rid of the Kokand oppression. Sultans of the Senior Zhuz swore allegiance to Russia.[14]

References[edit]

- ^ Гибель хана Кенесары: правда и вымысел

- ^ Ж. Касымбаев; Кенесары Касымов, с. 82

- ^ Е.Б. Бекмаханов; Восстание хана Кенесары (1837-1847), с. 27

- ^ Гергилев Д. Н. (2017). «К вопросу об административно-территориальном управлении казахской степью в Сибири в начале XIX в.» (журнал) (6) (Общество: философия, история, культура ed.). Краснодар. doi:10.24158/fik.2017.6.15. ISSN 2223-6449. Archived from the original on 2022-04-03.

- ^ Бекмаханов Е. Б. Казахстан в 20-40 годы. XIX века. — Алма-Ата, 1947. — С. 204.

- ^ «Кенесары Касымов в КНЭ»

- ^ ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 170. Л. 4.

- ^ Абдиров М. Ж. Сибирские казаки в борьбе с движением султана Саржана и хана Кенесары Касымовых // Завоевание Казахстана царской Россией. — Астана: Елорда, 2000. — 301 с.

- ^ Работа Е. Бекманханова «Восстание Кенесары Касымова», стр. 17″

- ^ Revolt of 1837 — 1847 under the leadership of Khan Kenesary

- ^ Бекмаханов Е. Б., Восстание хана Кенесары (1837-1847).

- ^ Bekmakhanov E. B. Kazakhstan in the 20-40s. XIX century. — Alma-Ata, 1947

- ^ Бекмаханов Е. Б., Восстание хана Кенесары (1837-1847), 22-23 стр.

- ^ Бекмаханов Е. Б. Казахстан в 20-40 годы. XIX века. — Алма-Ата, 1947.

В истории национально-освободительного движения особое место занимает самое крупное в XIX в. восстание под руководством Кенесары Касымова. Народно-освободительная борьба К. Касымова явилась самым мощным движением казахского народа против колониальной политики царизма, продолжением протестных движений султанаКасыма Аблаева и его сынаСаржана, связанных с проведением административно-территориальных реформ управления 1822–1824 гг. на территории Среднего и Младшего жузах.

Исследователь И. Середа отмечал масштабность личности Кенесары: «Это был человек решительный, энергичный… Стоило ему клич кликнуть, тысячи джигитов готовы были встать в ряды его шаек, сражаться за утраченную независимость или погибнуть… Кенесары умел быть достойным повелителем своих дружин. Духу, которым были одушевлены его шайки, позавидовал бы любой полководец европейских войск. Таков был Кенесары [1, c. 21–22].

Личным представителям Кенесары — батырам Тобылды Тохтину, Юсупу Жанкучукову, Мамберды Конысбаеву, Тайтоку Доненову и Косымбаю Казангапову [2, с. 245] было поручено выполнить дипломатическую миссию — доставить письма российскому императору и западно — сибирскому губернатору.

Стремление Кенесары мирным путём уладить разногласия с царским правительством, расширявшим захват казахских земель и создававшим новые округа в районах, остававшихся вне пределов российского влияния [2, c. 345], оказалось безрезультатным.

Главной целью мятежного султана явилось восстановление целостности территориальных пределов Казахстана времён Абылай — хана, упразднение «диванов» (как в письмах его обозначены округа, учреждённые в Казахстане в 20–30-х гг. XIX в.), сохранение полной самостоятельности не вошедших в состав России земель [3, c. 215]. Кенесары поставил задачу освободиться от гнёта кокандских правителей.

Кенесары заявлял, что он прибыл не для барымты и грабежа, а для освобождения казахского народа от ига русских. В различных письмах и призывах, исходящих лично от Кенесары или из его ставки, проводились идеи о том, что крестьянам будут даны пастбища, наделы, прекратятся налоги со стороны царского правительства [4, c. 102].

Батыры были проводниками идеологии Кенесары в борьбе против иноземных захватчиков, за свободу и независимость, разъезжали по аулам и пропагандировали идеи хана, мобилизовали казахов на восстание.

В борьбе за восстановление Казахского ханства приняли участие все слои казахского общества: рядовые кочевники, старшины, бии, батыры и султаны. Батыры были проводниками идеологии Кенесары в борьбе против иноземных захватчиков, за свободу и независимость, разъезжали по аулам и пропагандировали идеи хана, мобилизовали казахов на восстание.

Как и его дед Аблай, Кенесары опирался на батыров, являвшихся управителями родов, его приближенными, а в военное время возглавлявших родовые дружины [5].

Кенесары воспитал целую плеяду выдающихся батыров своего времени. Подлинным народным вождём является тот, кто собирает вокруг себя знаменитых людей из народа, биев, батыров, независимо о происхождения. Этим искусством прекрасно владел его далекий предок Чингиз-хан, хорошо понимал и дед Аблай. Если рядом с ханом Аблаем были такие известные во всей степи батыры как Кабанбай и Богенбай, другие батыры, то и его внук Кенесары выдвинул целую когорту знаменитых батыров [5].

В составе войск Кенесары находились наиболее влиятельные, пользующиеся всеобщей известностью, батыры всех казахских жузов. Соратниками Кенесары были такие батыры, как Агыбай из рода шубыртпалы (Средний жуз — Каркаралинск), Жанайдар-батыр из рода суюндук (Средний жуз — Баян-Аул), Иман Дулатов (дед Амангельды) из рода кипчаков (Средний жуз — Тургай), Жоламан Тленчиев из рода табын (Младший жуз — Сыр-Дарья), Бугубай-батыр из рода дулат (Старший жуз — Джеты-Су), Ангал-батыр из рода атыгай (Средний жуз — Кокчетау), Басыгара-батыр из рода кипчак (Средний жуз — Акмолинск), Жеке-батыр из рода аргын (Средний жуз), Джауке, Суранши и Байсеит-батыр из рода дулат (Старший жуз) [6, c. 184].

Предводителями родов Среднего жуза, присоединившихся к восстанию, стали батыры: из племени аргын рода шубыртпалы Маса-батыр — один из главных предводителей отрядов Кенесары, из рода шапрашты Бугбай-батыр, из рода арган — Шакир, Жайке, Толыбай и Танасты, Базар, Кобек, Байгары, Бирджан, Балкай, Бижан, Жолды-Аяк, известный наездник Тунгатарской волости Айдарбек и Джубай-батыры [6, c. 79].

Батыры Агыбай, Иман, Тулебай были преданными сподвижниками Кенесары.Так, батыр Агыбай участвовал в посольстве Сарджана, Есенгельды и Ержана к Ташкентскому кушбеки в 1836 году. К восстанию Кенесары он примкнул уже зрелым батыром, прошедшим суровую жизненную школу. Агыбай был ровесником Кенесары и первым его военным советником. Кенесары никогда не звал его по имени, всегда шутливо звал его «Косе» (безбородый) и очень любил и уважал его [6, c. 186].

Среди восставших Агыбай батыр был весьма уважаем, а имя его со временем превратился боевой клич. Часть войск хана Кенесары шла в атаку с кличем «Агыбай», что являлось, вышей наградой для знаменитого батыра. Агыбай батыр до последнего поддерживал Кенесары и участвовал во всех его битвах и столкновениях. Вместе с ним эту участь разделили семеро его собратьев, прозванные в народе «семеро волчар из шубыртпалы»: Танабай, Колебе, Мендибай, Дулат, Жауке, Толыбай, Шынбай. После гибели Кенесары, Агыбай с родом Шубартпалы откочевал в пределы нынешней Акмолинской области и 83-х лет умер в местечке Кайракты. Его памяти посвящена народная поэма «Агыбай-батыр», сложенная во второй половине XIX века [6, c. 187].

Отец Агыбая — Олджабай, из рода шубыртпалы, вместе со своими братьями Манабаем, Танабаем, Мынбаем (которые со своими сородичами составляли 62 семейства), с первых же дней примкнул к восставшим. Все они сражались в войсках Кенесары. Танабай, в частности, был одним из военачальников Кенесары и пользовался огромным уважением среди повстанцев. Сам Олджабай был тоже батыром [8, c. 185–186].

Другим знаменитым батыром Кенесары был дед Амангельды — Иман. Он родился в 1780 году в Тургайском уезде, в местечке Дулат Кзыл-жары [6, c. 187]. Легендарный герой казахского народа Кобланды-батыр, Иман-батыр, его внук Амангельды-батыр были из племени кипчака. Род Бегимбета был примером героизма в восстании Кенесары [7, c. 78].

Иман присоединился к Кенесары в 1839 году. Во время осады отрядом Кенесары крепости Кок-Алажар на берегу р. Есиль, гарнизон долго отстреливался, не допуская повстанцев. Тогда, незаметно подкравшись с небольшим отрядом, Иман-батыр ударил с тыла, ворвался в крепость и этим решил исход боя. После окончания боя Кенесары, собрав своих сарбазов, выразил свое восхищение подвигом Имана. Он сказал: «Очень я доволен, что со мной был Аякен, превзошедший по своей силе тигра, по хитрости — лисицу». С тех пор Кенесары в знак уважения звал батыра — «Аяке». Иман, как старший по возрасту, также входил в военный совет Кенесары [6, c. 187].

В восстании Кенесары принимали участие все четыре сына Имана — Бердалы, Ержан, Балык и Удербай (последний был отцом Амангельды). Бердалы и Ержан вместе с батыром Иманом погибли в тяжелых боях в 1847 г. [7, c. 78].

В Кокчетавском районе самый многочисленный род по составу населения — это род караул из племени аргына, который присоединился к восстанию Кенесары и начал кочевать вглубь степи вместе с повстанцами до района Кара-Тау в волость Кунград и дальше по направлению Сарысу. Руководителями их являлись известные батыры Бугенбай, Амалдык, Кенжебай, Ерлан, Шамай Шауыпкелов, Мулда Баубек, Елубай и Кубе-батыр, Жаксылык Серкешбий и др. [7, c. 78].

Героизмом выделялись братья Кенесары — Наурызбай и Абулгазы, племянник Ержан. Особенно известным в степи батыром славился Наурызбай, обладавший громадной физической силой, мастерским владением всеми приёмами единоборства, не раз побеждавший врага в поединках. О его умении владеть пикой ходили легенды, он был весь покрыт боевыми ранами, несмотря на свою молодость [5].

Наурызбай возглавлял особый отряд, действовавший на самых опасных участках, и был одним из ближайших советников Кенесары. Наурызбай был грозой своих противников. Ни один киргиз не видел, чтобы он хоть раз действовал пикой двумя руками. Как правило, громадной тяжелой пикой он управлял при всяких условиях только лишь одной рукой, что говорило за его действительно богатырскую силу» [6, c. 213].

Среди прославленных батыров была сестра Кенесары Касымова — Бопай. С первых дней восстания она стала активным участником борьбы. Она призвала своего мужа Самеке, и его родственников — султана Сортека и Досана Абульхайыровых — принять участие в восстании. Получив отказ, она в 1837 г. покинула своего мужа с родственниками и навсегда связала свою судьбу, вместе со своим 17 летним сыном, с судьбой восставшего народа [9, c. 334].

Бопай возглавила особый отряд в 600 человек, который занимался сбором закята и реквизицией имущества и продовольствия у султанов, отказавшихся примкнуть к восстанию. Она участвовала во всех крупных сражениях Кенесары Касымова и совершала отдельные партизанские рейды в тыл врага, присутствовала на всех совещаниях Кенесары, и он внимательно прислушивался к ее советам [6, c. 214].

В состав войск Кенесара входили со своими отрядами прославленные народные батыры из казахов Малого жуза: Бухарбай батыр из рода табын (Сыр-Дарья), Жанхожа-батыр, из рода шекты (Сыр-Дарья), батыр Жоломан Тленшин из рода табын (Иргиз-Ак-Тюбе), Курман-батыр из рода тама (Эмба) и др. [7, c. 81–82].

Кенесары проявил себя как одарённый государственный деятель и военачальник. В своей деятельности он опирался на проверенных и преданных ему людей. Так, социальную основу ханской власти составляли батыры, игравшие важную роль в восстании. Батыры были непосредственными участниками создания феодального государства казахов. Они возглавляли ведомства ханства: дипломатическое, судебное, финансовое, военное и ведомство, занимающееся реквизицией имущества.

Планы военных наступлений, стратегия и тактика боевых операций рассматривались на военном совете, в который входили сподвижники — батыры: Наурызбай, Сайдак-Кожа Оспанов, Кенже, Таймас Бектасов, Джеке, Агыбай, Жоламан Тленчиев и др.

Кенесары сформировал особые отряды, которыми руководили его ближайшие родственники и самые преданные сподвижники: сестра Бопай, брат Наурызбай, батыры Жоламан Тленчиев, Саржан Саржанов, Джеке и другие. Задачей этих отрядов, обладавших большой манёвренностью и отвагой, было проведение опасных рейдов в тыл врага, реквизиция имущества родоправителей, которые отказались присоединиться к восстанию.

Таким образом, полководческий талант Кенесары проявился в стратегических и тактических действиях его армии. Ему удалось синтезировать тактику ведения боя кочевников с передовыми методами того времени, связанными с выполнением военных операций. Так, во вражеских схватках казахские сарбазы использовали знание местности, засады с естественными укрытиями, такими как кустарники, заросли, камыши, обходные пути, внезапное тыловое нападение на противника. Успешно использовался приём введения заблуждения неприятеля о мнимых кочёвках, пути следования и пускал его по ошибочному следу.

Литература:

- 380 Середа Н. А. Бунт киргизского султана Кенесары Касымова (1837–1847 г.) // Вестник Европы. — 1870. — № 8 — С. 541–573; № 9. — С. 60–86

- История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5 томах. Т. 3. — Алматы: «Атамұра», 2000. — 390 с.

- Материалы по истории Казахской ССР. Т.ІV. (1785–1828 гг.) — М.-Л.: Изд. АН СССР, 1940. — 543 с.

- Галиев В. З. Движущие силы народно-освоболительной борьбы под предводительством К. Касымова //Абылай хан. Кенесары: (улт-азаттык козгалыс мэселелери) Алматы: Гылым, 1993 — С. 100–110.

- Абдиров М. Воин степей: о полководческом искусстве Кенесары // http://lib.kazsu.kz/libr/vestnik/TEXT %5Ckenes3.TXT (дата обращения 14.02.16)

- Бекмаханов Е. Б. Казахстан в 20–40 годы XIX в. — Алматы: Казахстан, 1992. — 400 с.

- Дильмухамедов Е. Д Восстание казахов под руководством Кенесары Касымова в 1837–1847 гг. / Е. Д. Дильмухамедов; сост. О. Е. Дильмухамедов, Э. Е. Дильмухамедова. — Алматы: Print, 2010. — 200 с.

- Венюков М. Опыт военного обозрения русских границ. Артиллерии полк. М. Венюкова, действительного члена Императорского Русского географического общества: в 2 вып. — СПб., 1873–1876. — 144 с.

- История Казахской ССР с древнейших времён до наших дней. Алмата. — 3-е изд.; переработ. — Алматы, 2011. — 670 с.

Основные термины (генерируются автоматически): батыр, иман, род, восстание, батыр были, казахский народ, реквизиция имущества, военный совет, знаменитый батыр, особый отряд.

Именно восстание Кенесары Касымова вошло в историю, как самое масштабное и продолжительное среди всех мятежей на территории современного Казахстана, направленных против Российской империи. Дело в том, что Россия в прошлом вела довольно агрессивную и экспансивную политику на многих направлениях, включая среднеазиатское, и царские эмиссары пытались везде насаждать свои порядки. Это в конечном итоге и стало одной из причины восстания Касымова, продлившегося целых десять лет, с 1837 по 1847 год. Возможно, оно было бы подавлено раньше, но значительные силы были России в те годы были брошены на театр боевых действий Кавказской войны, который был наиболее приоритетным направлением. Тем не менее, в степи продолжали расти новые русские крепости, и некоторые представители казахской знати переходили на сторону царя, становясь его наместниками. Всё это вызывало у Кенесары Касымова желание любой ценой остановить проникновение России в казахские степи, разрушить уже построенные крепости и остановить возведение новых. При этом предводитель восстания сперва попытался решить проблему мирным путём, с помощью дипломатии, и сохранились даже некоторые его письма, направленные Николаю I и высшим российским государственным чиновникам. Однако, дипломатия не принесла никаких результатов, и тогда Касымов начал боевые действия, тщательно к ним подготовившись.

Причины восстания Кенесары Касымова

- Притеснение казахского населения. Расширяя свои границы в Средней Азии, Российская империя повсюду насаждала свои законы и обычаи. Те местные жители, что принимали их, обычно получали определённые привилегии, так что часть казахской знати поддерживала Россию. Тем не менее, большая часть населения противилась насаждению русской культуры, что и стало одной из основных причин восстания Кенесары Касымова.

- Введение дополнительных налогов. Причём платить их должны были не все, а лишь казахи, что по понятным причинам казалось им несправедливым.

- Стычки с казаками. Точнее, не совсем стычки – казаки время от времени совершали набеги на казахские земли, что отнюдь не способствовало укреплению российско-казахских отношений.

- Колониальная политика России. Ещё одной причиной восстания Касымова стало именно то, что он боялся превращения территории современного Казахстана в российскую колонию, лишённую собственной государственности. Именно поэтому основной целью восстания стало восстановление казахской государственности вместе с остановкой дальнейшей колонизации.

- Ликвидация ханской власти. До поры до времени казахские ханы были наделены властью, что сохраняло за ними определённую долю независимости. Однако, Александр I своим “Указом о сибирских киргизах” приказал ликвидировать ханскую власть, заменив её российской системой управления.

Суть и события восстания Кенесары Касымова

Хотя официально считается, что восстание продлилось с 1837 по 1847 год, в действительности оно началось несколько раньше. Уже в 20-х годах XX века отец и брат Кенесары Касымова открыто выступали против учреждения в казахских степях царских приказов. Однако, в ходе конфликта с кокандским ханством в 1836 году был убит его брат, а в 1840 – отец, что вынудило его возглавить национально-освободительное движение самому, а также начать поиски новых союзников. События восстания Кенесары Касымова не сразу приняли кровавый оборот – сперва он испробовал дипломатию, но, когда она провалилась, поднял мятеж, поддержанный множеством родов Среднего и Младшего Жузов. При этом к восстанию Касымов готовился долго и тщательно, он даже привлекал на свою сторону опытных оружейников из числа иностранцев-европейцев и беглых русских. Активные боевые действия начались в 1837 году, когда войска Касымова перехватили караван, шедший из Петропавловска в Ташкент. Именно тогда представители царской власти осознали, что у них под боков выросла новая грозная сила, с которой невозможно не считаться. В последующие годы казахам удалось одержать ещё ряд важных побед, в том числе и над своими соперниками-кокандцами.

Спустя 4 года после начала восстания Кенесары Касымова, в 1841 году, он был избран ханом новопровозглашённого государства – Казахского ханства. При этом боевые действия против России практически прекратились, Касымов хотел сохранить ханство и избежать лишних проблем, а потому был готов к переговорам. Однако, Николай I заявил, что “двум монархам в одном царстве не бывать”, и потребовал полного подчинения, вследствие чего боевые действия возобновились. Известно, что Касымов правил железной рукой, и проводил жестокие репрессии против своих соперников. Это не прибавляло ему популярности – хан полагал, что только жестокость может упрочить его власть, и это настроило против него немало влиятельных древних родов. К этому времени России удалось собрать достаточные силы, чтобы при поддержке лояльных казахских правителей вытеснить Кенесары Касымова с территории Младшего и Среднего Жузов, так что он перебрался в Старший Жуз, вступив там в конфликт с киргизами. Между казахами и киргизами разгорелась настоящая война, в ходе которой Касымов попал в плен в результате предательства, после чего был казнён. На этом события его восстания были закончены. Кенесары Касымов стал последним казахским ханом.

Итоги и результаты восстания Кенесары Касымова

- Восстановление казахской государственности. И действительно, ведь Касымову удалось добиться цели, которую он сам перед собой поставил, пусть и ненадолго. Он стал последним правителем восстановленного Казахского ханства, которое после его смерти снова распалось. Таким образом, несмотря на то, что по итогам восстания Кенесары Касымова независимое Казахское ханство было возрождено, оно просуществовало всего около 6 лет, после чего снова распалось.

- Принятие Средним жузом казахов российского подданства. Во многом к этому решению местных правителей и старейшин подтолкнули действия Касымова, который устанавливал на всех захваченных им землях династические порядки, а со всеми несогласными жестоко расправлялся. Строго говоря, Средний жуз принял российское подданство ещё в 1846 году, за год до окончательного падения власти Касымова, что во многом ускорило его поражение и лишило его поддержки.

- Россия укрепила свои позиции. После того, как многие казахские старейшины перешли в российское подданство, а восстание обернулось крахом, путь на юг Казахстана для царской власти оказался открыт. Это ускорило российскую экспансию в Средней Азии, которая продолжалась ещё много десятилетий. Кроме того, как оказалось, многие представители казахской знати готовы были поддерживать Россию, преследуя собственные интересы, что стало для царя эффективным рычагом давления на них. Впрочем, события восстания Кенесары Касымова всё равно отбросили русскую экспансию назад на какое-то время.