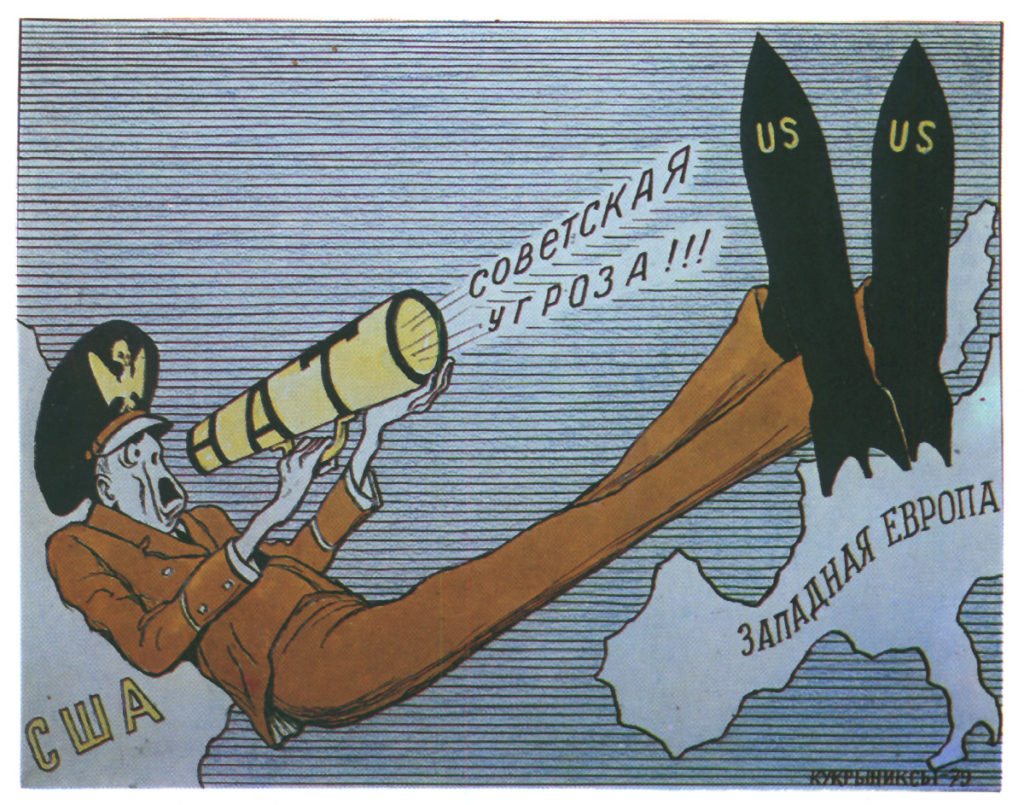

Распад СССР — процессы системной дезинтеграции, происходившие в экономике (народном хозяйстве), социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза под воздействием целенаправленной политики, обозначенной в директиве 20/1 Совета национальной безопасности США от 18 августа 1948 года, приведшие к прекращению существования СССР 26 декабря 1991 года.

Распад СССР привёл к независимости 15 республик от СССР и появлению их на мировой политической арене как государств, в которых установились по большей части криптоколониальные режимы, то есть режимы, при которых формально юридически сохраняется суверенитет, тогда как на практике имеет место утрата политического, экономического и иных суверенитетов и работа государства в интересах метрополии.

Предыстория

СССР унаследовал большую часть территории и многонациональную структуру Российской империи. В 1917—1921 гг. Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Тува получили независимость. Некоторые территории в 1939—1946 гг. вошли в состав СССР (Польский поход РККА, вхождение в состав СССР Прибалтики и Тувинской Народной Республики).

После окончания Второй мировой войны СССР располагал огромной территорией в Европе и Азии, имеющей доступ к морям и океанам, колоссальными природными ресурсами, развитой экономикой социалистического типа, основанной на региональной специализации и межрегиональных экономических связях. Кроме того, руководство «стран социалистического лагеря» находилось под частичным контролем или консультировалось у властей СССР.

В 70—80-е годы конфликты, созданные на межнациональной почве (беспорядки 1972 года в Каунасе, массовые демонстрации 1978 года в Грузии, события 1980 года в Минске, декабрьские события 1986 года в Казахстане) были незначительны для развития всего Союза, но показывали активизацию деятельности аналогичной организации того явления, что в последнее время называют «оранжевой революцией ». Тогда советская идеология подчёркивала, что СССР — дружная семья братских народов, и данная нарастающая проблема не заострялась. СССР возглавляли представители различных национальностей (грузин И. В. Сталин, украинцы Л. И. Брежнев, К. У. Черненко и другие). Русские, самый многочисленный народ, жили не только на территории РСФСР, но и во всех других республиках. Каждая из республик Советского Союза имела свой гимн и своё партийное руководство (кроме РСФСР) — первый секретарь и др.

Руководство многонациональным государством было централизовано — страну возглавляли центральные органы КПСС, контролировавшие всю иерархию органов власти. Руководители союзных республик утверждались центральным руководством. Белорусская ССР и Украинская ССР по результатам достигнутых на Ялтинской конференции договорённостей, имели своих представителей в ООН с момента её основания.

Фактическое положение дел отличалось от конструкции, описанной в Конституции СССР, что стало результатом деятельности бюрократии, после государственного переворота 1953 года оформившейся как эксплуататорский класс и не заинтересованной в том, чтобы положения Конституции 1936 года выполнялись. Например, никак не было процессуально оформлена, хотя и декларировалась возможность у народа отозвать депутата, не справляющегося со своими обязанностями.

После смерти Сталина имела место некоторая децентрализация власти. В частности, стало неукоснительным правилом на должность первого секретаря в республиках назначать представителя титульной нации соответствующей республики. Второй секретарь партии в республиках был ставленник ЦК. Это привело к тому, что местные руководители обладали определённой самостоятельностью и безусловной силой в своих регионах. После распада СССР многие из этих руководителей трансформировались в президентов соответствующих государств (кроме Шушкевича). Однако в советские времена их судьба зависела от центрального руководства.

Причины распада

В настоящее время среди историков нет единой точки зрения на то, что явилось основной причиной распада СССР, а также на то, возможно ли было предотвратить или хотя бы остановить процесс распада СССР. Среди возможных причин называют следующие:

- центробежные националистические тенденции, возникшие в результате невыполнения руководством СССР задач цивилизационного развития, проявившиеся в виде межнациональных противоречий и желания отдельных народов самостоятельно развивать свою культуру и экономику;

- авторитарный характер советского общества и постепенная фашизация (определение фашизма смотри в статье «Россия, Русь — храни себя, храни!»), выражающаяся в барстве «элиты» — партийной номенклатуры, оформившейся как эксплуататорский класс и холопстве населения, что в итоге привело к закономерному итогу предсказанному ещё В.О. Ключевским: «Праведное общество составленное из негодяев» — подавление потенциала Человека

- господство одной идеологии, идеологическая зашоренность, запрет на общение с заграницей, цензура, отсутствие свободного обсуждения альтернатив;

- растущее недовольство населения из-за целенаправленно создававшихся перебоев с продовольствием и самыми необходимыми товарами (холодильники, телевизоры, туалетная бумага и т. д.), нелепые запреты и ограничения (на размер садового участка и т. д.), постоянное отставание в уровне жизни от развитых стран Запада;

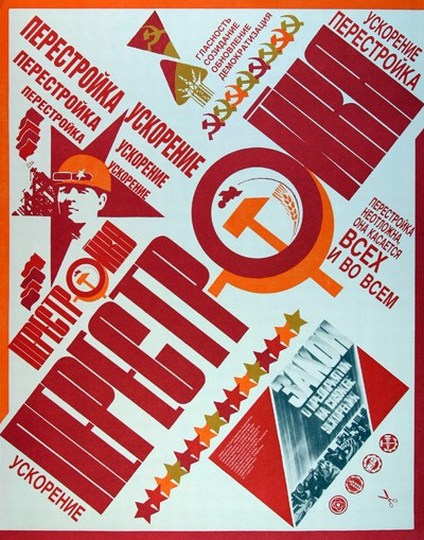

- диспропорции экстенсивной экономики (характерные для периода существования СССР, начавшегося после государственного переворота 1953 года и хрущёвской «оттепели»), следствием которых становилась постоянная нехватка товаров народного потребления, растущее техническое отставание во всех сферах обрабатывающей промышленности (компенсировать которое в условиях экстенсивной экономики можно только высокозатратными мобилизационными мерами, комплекс таких мер под общим названием «Ускорение» был принят в 1987 году, но экономических возможностей выполнить его уже не было);

- кризис доверия к экономической системе: в 1960—1970-е гг. главным способом борьбы с неизбежным при плановой экономике дефицитом товаров народного потребления была выбрана ставка на массовость, простоту и дешевизну материалов, большинство предприятий работали в три смены, производили сходную продукцию из материалов невысокого качества. Количественный план стал после 1953 года единственным способом оценки эффективности предприятий, контроль качества был минимизирован. Результатом этого стало резкое падение качества производимых в СССР товаров народного потребления, как следствие, уже в начале 1980-х гг. термин «советское» в отношении товаров был синонимом термина «низкокачественное». Кризис доверия к качеству товаров становился кризисом доверия ко всей экономической системе в целом;

- ряд техногенных катастроф (авиакатастрофы, чернобыльская авария, крушение «Адмирала Нахимова», взрывы газа и др.) и сокрытие информации о них;

- неудачные попытки реформирования советской системы, приведшие к стагнации, а затем развалу экономики, что повлекло за собой развал политической системы (экономическая реформа 1965 года);

- снижение мировых цен на нефть, пошатнувшее экономику СССР;

- моноцентризм принятия решений (только в Москве), что приводило к неэффективности и потере времени;

- поражение в гонке вооружений, победа «рейганомики» в этой гонке;

- Афганская война, холодная война, непрекращающаяся финансовая помощь странам соцлагеря, развитие ВПК в ущерб другим сферам экономики разоряли бюджет;

- заинтересованность западных государств в ослаблении СССР;

- подрывная деятельность иностранных спецслужб;

- предательство руководителями множества ведомств государственных интересов и отказ защищать Родину в пользу ограбления Родины в своих интересах.

Но главной причиной ставшего возможным распада СССР и все перечисленных выше явлений в советском обществе является концептуальная неопределённость управления всей Русской цивилизацией, тогда называвшейся Советским Союзом.

Концептуальная неопределённость — это такое течение дел, когда подчас одни и те же люди в разное время совершают действия, допустимые или необходимые в одной концепции управления и запретные в принципе или в конкретных обстоятельствах в этой же концепции управления.

Преодоление же обществом концептуальной неопределённости управления состоит в том, что люди в процессе своей жизни и деятельности сами и с помощью окружающих или под давлением обстоятельств осознанно определяются в том, что в их намерениях и действиях соответствует справедливой концепции устройства жизни, а что нет, и на этой основе отдают предпочтение либо этой концепции в её развитии, либо альтернативным ей концепциям сохранения и воспроизводства толпо-«элитарного» устройства общества в преемственности поколений.

Все люди в обществе, живут, преодолевая концептуальные неопределённости, включая и неопределённость в ответе делами жизни на вопрос: в каких обстоятельствах уместно управление коллективной деятельностью? В каких обстоятельствах уместно самоуправление участников коллективной деятельности? А в каких обстоятельствах и как самоуправление и управление должны сочетаться, взаимно дополняя и поддерживая друг друга?

Концептуальная неопределенность управления

Концептуальная неопределенность поведения (управления) проявляется в России в следствии того, что западное мировоззрение не стало в ней безраздельно господствующим, и одним и тем же людям свойственно в своем поведении осуществлять действия, как соответствующие западным стереотипам, базирующимся на Библии, так и противные ей. Это носит массовый характер, что объясняет причины всех российских социальных бедствий на протяжении последнего тысячелетия, включая и нынешний кризис. Отсюда проистекает непоследовательность и незавершенность всех без исключения российских реформ как прозападных (во исполнение доктрины порабощения мира посредством финансовой долговой удавки — ростовщической системы), так и «самобытного пути развития» (направленного на искоренение ростовщической доктрины, подчас вместе с её осознанными сторонниками и бессознательными носителями).

На личностном уровне бедственность жизни такого рода поясняется словами апостола Иакова:

Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих

(Послание Иакова, 1:8).

На уровне рассмотрения общества, в котором таких людей с двоящимися мыслями множество, перспективы известны из слов Христа:

Если царство разделится само в себе, не сможет устоять царство то; и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот; и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его

(Марк, 3:24 — 26).

Возможность распада СССР рассматривалась и моделировалась в западной политологии (Элен д’Анкосс — «Расколовшаяся империя», 1978) и публицистике советских диссидентов (Андрей Амальрик — «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», 1969). Также разделение СССР на несколько государств было прописано как одна из целей Директивы 20/1 СНБ США от 18 августа 1948 года, которая, кстати, действует до сих пор.

Ход событий

С 1985 года Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв и его сторонники начали политику перестройки (о ней читайте статью «Первая и Вторая «Перестройка» — Хрущёва и Горбачёва — шаги одного пути развала СССР»), резко выросла политическая активность народа, сформировались массовые, в том числе радикальные и националистические, движения и организации. Попытки реформирования советской системы привели к углублению кризиса в стране. На политической арене этот кризис выразился как противостояние Президента СССР Горбачёва и Президента РСФСР Ельцина. Ельцин активно пропагандировал лозунг о необходимости суверенитета РСФСР.

Общий кризис

Распад СССР происходил на фоне целенаправленно создаваемого общего экономического, внешнеполитического и демографического кризиса. В 1989 году впервые официально объявлено о начале экономического кризиса в СССР (рост экономики сменяется падением).

Мы разбирали этот момент истории, когда анализировали поведение Центрального банка в статье «Что готовит Центробанк для России на осень?», где привели данную таблицу:

| Сталинизм | «Оттепель» и «Застой» | Перестройка | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Год | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

| Товарно-денежный оборот в СССР (млрд. руб.) | 17,5 | 28 | 78 | 155 | 270 | 324 | 332 | 341 | 350 | 360 | 370 |

| Сбережения населения (млрд. руб.) | 0,7 | 1,8 | 11 | 47 | 156 | 220 | 243 | 280 | 320 | 360 | 410 |

| Оценка инфляции (%%) | 4 | 7 | 14 | 30 | 57 | 68 | 73 | 82 | 91 | 100 | 110 |

Таблица была построена по данным различных ежегодников ЦСУ (Госкомстата) в 1985 г. В ней был дан прогноз роста инфляции. Прогноз практически полностью подтвердился событиями начала 90-х годов, когда 27 февраля 1992 года был подписан Указ № 196 «О снятии ограничений на использование средств населения на специальных счетах в Сберегательном банке Российской Федерации», в котором по сути речь шла о «размораживании» советских вкладов. И вот тогда скрытая инфляция, накопленная в виде вкладов на сберегательных книжках, хлынула в экономику, по сути, уничтожив её.

Советское руководство создало иллюзию наличия больших накоплений, давая гражданам возможность периодически что-нибудь купить по фиксированным ценам. Люди видели: если долго-долго стоять в очереди, завести нужные связи, еще чуть-чуть доплатить кому надо, то можно превратить свои сбережения в товары и услуги. Проблема состояла в том, что если бы все захотели сделать это одновременно — ничего бы не вышло. Это была одна большая пирамида иллюзий, и вклады советских граждан находились в основании этой пирамиды.

Началось это строительство пирамиды фактически с ликвидации предпринимательского рынка в СССР, когда Н.С. Хрущёв в 1956 начал этот процесс (источник). В 1959—1960 годах был ликвидирован негосударственный сектор экономики (предприятия промысловой кооперации и приусадебные участки колхозников, которые, кстати, при Сталине были до 1 гектара), обеспечивавший производство значительной части промышленных товаров (одежда, обувь, мебель, посуда, игрушки и т.д.), продовольствия (овощи, продукты животноводства и птицеводства, рыбная продукция), а также бытовых услуг (о том, что высокопроизводительные артели не были нужны и в 1987 году, читайте «Исповедь старателя, намывшего 400 000 000 грамм золота»). В 1957 году был ликвидирован Госплан и отраслевые министерства (кроме оборонных).

Таким образом, вместо эффективной комбинации плановой и рыночной экономики не стало ни той, ни другой («Вспоминая СССР», первая часть и вторая часть). В 1965 году после удаления Хрущева из власти Госплан и министерства были восстановлены, но с существенно урезанными правами. А в 1961 году была проведена денежная реформа, принесшая стране две беды — зависимость от нефтяного экспорта и хронический дефицит продовольствия, ведущий за собой коррупцию в сфере торговли. Самое жуткое во всём этом то, что катастрофа СССР была подготовлена заранее…

В период 1989—1991 гг. доходит до максимума главная проблема советской экономики — хронический товарный дефицит; из свободной продажи исчезают практически все основные товары, кроме хлеба. По всей стране вводится нормированное снабжение в форме талонов.

С 1991 года впервые зафиксирован демографический кризис (превышение смертности над рождаемостью).

Отказ руководства после 1953 года от осуществления миссии строительства справедливого общества и помощи в этом дружественным странам влечёт за собой массовое падение просоветских коммунистических режимов в Восточной Европе и тенденция эта в 1989 году разрослась буйным цветом «парада суверенитетов». В Польше приходит к власти бывший лидер профсоюза «Солидарность» Лех Валенса (9 декабря 1990 года), в Чехословакии — бывший диссидент Вацлав Гавел (29 декабря 1989 года). В Румынии, в отличие от других стран Восточной Европы, коммунисты были смещены силой, а президент Чаушеску вместе с женой расстрелян. Таким образом, происходит фактический коллапс советской сферы влияния.

На территории СССР, как по лекалу, если смотреть на технологию создания «оранжевых революций» разгорается ряд межнациональных конфликтов.

Первым проявлением напряжённости в период Перестройки стали события в Казахстане. 16 декабря 1986 года в Алма-Ате состоялась демонстрация протеста после того, как Москва пыталась навязать на пост первого секретаря ЦК КП КазССР своего ставленника В.Г. Колбина, работавшего до этого первым секретарем Ульяновского обкома КПСС и не имевшего к Казахстану никакого отношения. Эта демонстрация была подавлена внутренними войсками. Некоторые её участники «пропали без вести», либо попали в тюремное заключение. Эти события известны под названием «Желтоксан».

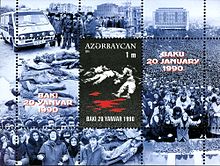

Наибольшей остротой отличался начавшийся в 1988 году Карабахский конфликт. Происходят взаимные этнические чистки, причём в Азербайджане это сопровождалось массовыми погромами. В 1989 году Верховный Совет Армянской ССР объявляет о присоединении Нагорного Карабаха, Азербайджанская ССР начинает блокаду. В апреле 1991 года между двумя советскими республиками фактически начинается война.

В 1990 году происходят беспорядки в Ферганской долине, особенностью которой является смешение нескольких среднеазиатских национальностей (ошская резня). Решение о реабилитации депортированных в сталинское время народов, которые были вывезены по причине высокого сепаратистского потенциала, приводит к нарастанию напряжённости в ряде регионов, в частности, в Крыму — между вернувшимися крымскими татарами и русскими, в Пригородном районе Северной Осетии — между осетинами и вернувшимися ингушами.

На фоне общего кризиса растёт популярность радикальных демократов во главе с Борисом Ельциным; она доходит до максимума в двух крупнейших городах — Москве и Ленинграде.

Движения в республиках за выход из состава СССР и «парад суверенитетов»

7 февраля 1990 года ЦК КПСС объявил об ослаблении монополии на власть, в течение нескольких недель прошли первые конкурентные выборы. Многие места в парламентах союзных республик получили либералы и националисты.

В течение 1990—1991 гг. произошёл т. н. «парад суверенитетов», в ходе которого все союзные (одной из первых была РСФСР) и многие из автономных республик приняли Декларации о суверенитете, в которых оспорили приоритет общесоюзных законов над республиканскими, что начало «войну законов». Также ими были предприняты действия по контролю над местными экономиками, включая отказы выплачивать налоги в союзный и федеральный российский бюджеты. Эти конфликты перерезали многие экономические связи, что ещё больше ухудшило экономическое положение в СССР.

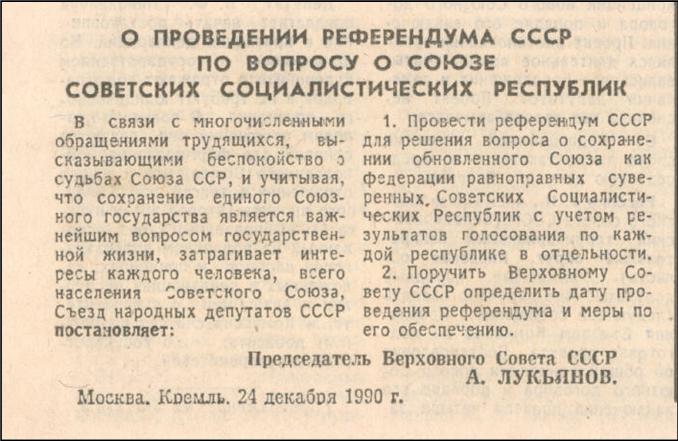

Референдум 1991 года о сохранении СССР

В марте 1991 года состоялся референдум, на котором проголосовало за сохранение СССР подавляющее большинство населения в каждой из республик.

В шести союзных республиках (Литва, Эстония, Латвия, Грузия, Молдавия, Армения), которые ранее объявили о независимости или о переходе к независимости, всесоюзный референдум фактически не проводился (властями этих республик не были сформированы Центральные избирательные комиссии, всеобщего голосования населения не было) за исключением некоторых территорий (Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, ряд районов Прибалтийских республик), но в другое время проводились референдумы о независимости.

Предполагалось заключение 20 августа 1991 нового союза — Союза Суверенных Государств (ССГ) как мягкой федерации. Таким образом были попраны итоги референдума и воля народов СССР.

Проект нового Союзного договора

Руководство СССР во главе с Михаилом Горбачёвым переходит к следующим действиям:

- Проведение общесоюзного референдума, на котором большинство избиратетелей высказались за сохранение СССР;

- Учреждение поста Президента СССР в связи с перспективой утраты КПСС власти;

- Проект создания нового Союзного договора, в котором права республик существенно расширялись.

Идея союзного договора выдвигалась народными фронтами прибалтийских республик еще в 1988 г. Центр воспринял идею договора позднее, когда центробежные тенденции набирали силу и налицо был «парад суверенитетов». Вопрос о суверенитете России был поставлен в июне 1990 г. на Первом съезде народных депутатов Российской Федерации. Была принята Декларация о государственном суверенитете РФ. Это означало, что Советский Союз как государственное образование теряет свою основную опору.

Декларация формально разграничивала полномочия центра и республики, что не противоречило Конституции. На практике же она устанавливала двоевластие в стране.

Пример России усилил сепаратистские тенденции в союзных республиках.

Однако нерешительные и непоследовательные действия центрального руководства страны не привели к успеху. В апреле 1991 г. союзный Центр и девять республик (за исключением Прибалтийских, Грузии, Армении и Молдавии) подписали документы, в которых декларировались положения нового союзного договора. Однако ситуация осложнялась начавшейся борьбой между парламентами СССР и России, превратившейся в войну законов.

В начале апреля 1990 г. был принят Закон «Об усилении ответственности за посягательства на национальное равноправие граждан и насильственное нарушение единства территории Союза ССР», которым устанавливалась уголовная ответственность за публичные призывы к насильственному свержению или изменению советского общественного и государственного строя.

Но почти одновременно с этим принят Закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», регламентировавший порядок и процедуру выхода из состава СССР посредством референдума. Был открыт легальный путь выхода из Союза.

Роль органов власти РСФСР в распаде Советского Союза

Попыткам Михаила Горбачёва сохранить СССР был нанесён серьёзный удар с избранием Бориса Ельцина 29 мая 1990 года Председателем Верховного Совета РСФСР. Это избрание прошло в упорной борьбе, с третьей попытки и с перевесом в три голоса над кандидатом от консервативной части Верховного Совета Иваном Полозковым.

Россия также входила в СССР как одна из союзных республик, представлявшая подавляющее большинство населения СССР, его территории, экономического и военного потенциала. Центральные органы РСФСР также находились в Москве, как и общесоюзные, однако традиционно воспринимались как второстепенные по сравнению с органами власти СССР.

С избранием Бориса Ельцина главой этих органов власти, РСФСР постепенно взяла курс на провозглашение собственной независимости, и на признание независимости остальных союзных республик, что создавало возможность сместить Михаила Горбачёва, распустив все общесоюзные учреждения, которые он мог бы возглавить.

12 июня 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете, установив приоритет российских законов над союзными. С этого момента общесоюзные органы власти начали терять контроль над страной; «парад суверенитетов» усилился.

12 января 1991 года Ельцин подписывает с Эстонией договор об основах межгосударственных отношений, в котором РСФСР и Эстония признают друг друга суверенными государствами.

На посту Председателя Верховного Совета Ельцин смог добиться учреждения поста Президента РСФСР, и 12 июня 1991 года выиграл всенародные выборы на эту должность.

ГКЧП и его последствия

Ряд государственных и партийных деятелей, под лозунгами сохранения единства страны и для восстановления партийно-государственного контроля над всеми сферами жизни, предприняли попытку государственного переворота (ГКЧП, известную также как «августовский путч» 19 августа 1991 года). Однако то, как он проводился, напоминает скорее манёвр для ускорения передачи власти.

Поражение путча фактически привело к краху центральной власти СССР, переподчинению властных структур республиканским лидерам и ускорению распада Союза. В течение месяца после путча объявили о независимости одна за другой власти почти всех союзные республики. Некоторые из них для придания легитимности этим решениям провели референдумы о независимости.

С выхода в сентябре 1991 года из состава СССР прибалтийских республик, он состоял из 12 республик.

28 октября 1991 года на пост Председателя Верховного Совета РСФСР избран Р. И. Хасбулатов.

6 ноября 1991 года указом Президента РСФСР Б. Ельцина деятельность КПСС и Коммунистической партии РСФСР на территории РСФСР была прекращена.

Референдум на Украине, проведённый 1 декабря 1991 года, на котором сторонники независимости победили даже в таком традиционно пророссийски настроенном регионе как Крым, сделал (по мнению некоторых политиков, в частности, Б. Н. Ельцина) сохранение СССР в каком бы то ни было виде окончательно невозможным.

14 ноября 1991 года семью республиками из двенадцати (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) было принято решение по заключению договора о создании Союза Суверенных Государств (ССГ) как конфедерации со столицей в Минске. Подписание было намечено на 9 декабря 1991 года.

Провозглашение независимости республиками СССР

Ни одна из республик не выполнила при этом всех процедур, предписываемых законом СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР». Государственный Совет СССР (созданный 5 сентября 1991 орган, состоящий из глав союзных республик под председательством Президента СССР) формально признал независимость лишь трёх балтийских республик (6 сентября 1991, постановления Госсовета СССР № ГС-1, ГС-2, ГС-3). 4 ноября В. И. Илюхин возбудил уголовное дело против Горбачёва по статье 64 УК РСФСР (измена Родине) в связи с данными постановлениями Госсовета. По мнению Илюхина, Горбачёв, подписав их, нарушил присягу и Конституцию СССР и нанёс ущерб территориальной неприкосновенности и государственной безопасности СССР. После этого Илюхин был уволен из прокуратуры СССР.

Подписание Беловежских соглашений и создание СНГ

В декабре 1991 года главы трех республик, основателей СССР, — Белоруссии, России и Украины собрались в Беловежской пуще (село Вискули, Белоруссия) для подписания договора о создании ССГ. Однако, ранние договоренности были отвергнуты Украиной.

8 декабря 1991 года они констатировали, что СССР прекращает своё существование, объявили о невозможности образования ССГ и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Подписание соглашений вызвало негативную реакцию Горбачёва, однако после августовского путча реальной властью он уже не обладал. Как подчёркивал впоследствии Б.Н. Ельцин, Беловежские соглашения не распускали СССР, а лишь констатировали его фактический к тому моменту распад. Примечательным фактом является также и то, что на данный момент оригинал Беловежских соглашений исчез.

11 декабря Комитет конституционного надзора СССР выступил с заявлением, осуждавшим Беловежское соглашение. Практических последствий это заявление не имело.

12 декабря Верховный Совет РСФСР под председательством Р. И. Хасбулатова ратифицировал Беловежские соглашения и принял решение о денонсации РСФСР союзного договора 1922 года (ряд юристов считает, что денонсация этого договора была бессмысленной, так как он утратил силу в 1936 году с принятием конституции СССР) и об отзыве российских депутатов из Верховного совета СССР (без созыва Съезда, что расценивалось некоторыми как нарушение действовавшей на тот момент Конституции РСФСР). Вследствие отзыва депутатов, Совет Союза лишился кворума. Следует отметить, что формально Россия и Белоруссия не провозглашали независимость от СССР, а лишь констатировали факт прекращения его существования.

17 декабря председатель Совета Союза К. Д. Лубенченко констатировал отсутствие кворума на заседании. Совет Союза, переименовавшись в Совещание депутатов, обратился в Верховный Совет России с просьбой хотя бы временно отменить решение об отзыве российских депутатов, чтобы Совет Союза мог сам сложить с себя полномочия. Это обращение было проигнорировано.

21 декабря 1991 года на встрече президентов в Алма-Ате (Казахстан) к СНГ присоединилось ещё 8 республик: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, было подписано так называемое Алмаатинское соглашение, ставшее основой СНГ.

СНГ было основано не в качестве конфедерации, а как международная (межгосударственная) организация, которая характеризуется слабой интеграцией и отсутствием реальной власти у координирующих наднациональных органов. Членство в этой организации было отвергнуто прибалтийскими республиками, а также Грузией (она присоединилась к СНГ только в октябре 1993 г. и заявила о выходе из СНГ после войны в Южной Осетии летом 2008 года).

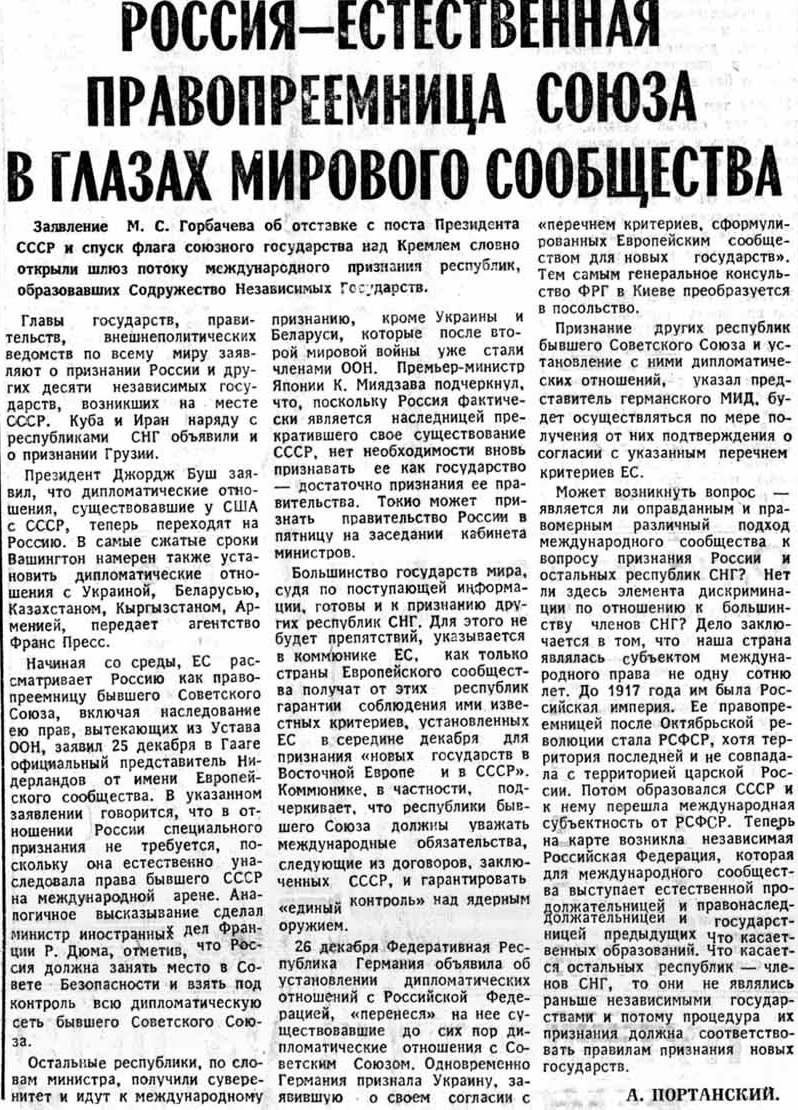

Завершение распада и ликвидация властных структур СССР

Органы власти СССР как субъект международного права прекратили существование 25—26 декабря 1991 года. Россия объявила себя продолжателем членства СССР (а не правопреемником, как это часто ошибочно указывается) в международных институтах, взяла на себя долги и активы СССР и объявила себя собственником всего имущества СССР за границей. По предоставленным РФ данным, на конец 1991 года пассивы бывшего Союза оценивались в 93,7 млрд $, а активы — в 110,1 млрд $. Депозиты Внешэкономбанка составляли около 700 миллионов долларов. Так называемый «нулевой вариант», по которому Российская Федерация стала правопреемницей бывшего Советского Союза по внешнему долгу и активам, включая и зарубежную собственность, не был ратифицирован Верховной Радой Украины, которая претендовала на право распоряжаться имуществом СССР.

25 декабря 1991 года Президент СССР М. С. Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту Президента СССР «по принципиальным соображениям», подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного главнокомандующего Советских Вооружённых Сил и передал управление стратегическим ядерным оружием Президенту России Б.Ельцину.

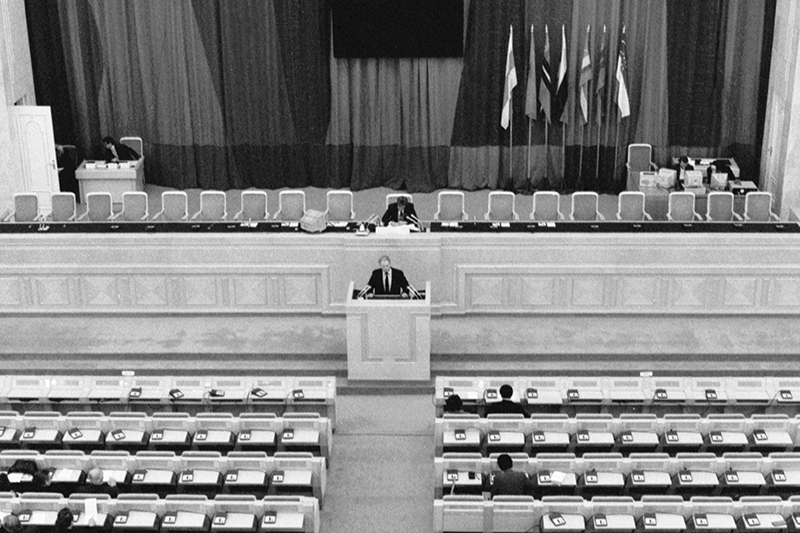

26 декабря 1991 года сессия верхней палаты Верховного Совета СССР, сохранившей кворум — Совета Республик (образованной Законом СССР от 05.09.1991 N 2392-1), — из которой на тот момент не были отозваны только представители Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, приняла под председательством А. Алимжанова декларацию № 142-Н о прекращении существования СССР, а также ряд других документов (постановление об освобождении от должности судей Верховного и Высшего арбитражного судов СССР и коллегии Прокуратуры СССР (№ 143-Н), постановления об освобождении от должности председателя Госбанка В. В. Геращенко (№ 144-Н) и его первого заместителя В. Н. Куликова (№ 145-Н)). 26 декабря 1991 года и считается днём прекращения существования СССР, хотя некоторые учреждения и организации СССР (например, Госстандарт СССР, Госкомитет по народному образованию, Комитет по охране государственной границы) ещё продолжали функционировать в течение 1992 года, а Комитет конституционного надзора СССР вообще не был официально распущен.

После распада СССР Россия и «ближнее зарубежье» составляют т. н. «постсоветское пространство».

Последствия в краткосрочной перспективе

Преобразования в России

Распад СССР привёл к практически немедленному началу Ельциным и его сторонниками широкой программы преобразований. Самыми радикальными первыми шагами были:

- в экономической области — либерализация цен 2 января 1992 года, послужившая началом «шоковой терапии»;

- в политической области — запрет КПСС (ноябрь 1991 г.); ликвидация системы Советов в целом (21 сентября — 4 октября 1993 года).

В июле 1991 года Президентом России был подписан Указ о департизации, запретивший деятельность партийных организаций на предприятиях и учреждениях.

Межнациональные конфликты

В последние годы существования СССР на его территории был активно использован потенциал межнациональных конфликтов. После его распада большинство из них немедленно перешли в фазу вооружённых столкновений:

- Карабахский конфликт — война армян Нагорного Карабаха за независимость от Азербайджана;

- Грузино-абхазский конфликт — конфликт между Грузией и Абхазией;

- Грузино-южноосетинский конфликт — конфликт между Грузией и Южной Осетией;

- Осетино-ингушский конфликт — столкновения между осетинами и ингушами в Пригородном районе;

- Гражданская война в Таджикистане — межклановая гражданская война в Таджикистане;

- Первая чеченская война — борьба российских федеральных сил с сепаратистами в Чечне;

- Конфликт в Приднестровье — борьба молдавских властей с сепаратистами в Приднестровье.

По данным Владимира Мукомеля, число погибших в межнациональных конфликтах в 1988—96 годах составляет около 100 тыс. человек. Число беженцев в результате этих конфликтов составило не менее 5 млн.человек.

Раздел Черноморского флота

Статус бывшего Черноморского флота СССР был урегулирован только в 1997 г. с разделом между Россией и Украиной. Несколько лет он сохранял неопределённый статус, и служил источником трений между двумя государствами.

Примечательна судьба единственного советского полноценного авианосца Адмирал Флота Кузнецов: он был достроен к 1989 г. В декабре 1991 г. ввиду своего неопределённого статуса прибыл из Чёрного моря и присоединился к российскому Северному флоту, в составе которого остаётся по сей день. При этом все самолёты и лётчики остались на Украине, повторное укомплектование произошло только в 1998 г.

Безъядерный статус Украины, Белоруссии и Казахстана

В результате распада СССР число ядерных держав увеличилось, так как на момент подписания Беловежских соглашений советское ядерное оружие дислоцировалось на территории четырёх союзных республик: России, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Совместные дипломатические усилия России и Соединённых Штатов Америки привели к тому, что Украина, Белоруссия и Казахстан отказались от статуса ядерных держав, и передали России весь военный атомный потенциал, оказавшийся на их территории.

24 октября 1991 года принято постановление Верховной Рады о безъядерном статусе Украины. 14 января 1992 г. подписано трёхстороннее соглашение России, Соединённых Штатов и Украины. Все атомные заряды демонтируются и вывозятся в Россию, стратегические бомбардировщики и шахты для запуска ракет уничтожаются на деньги США. Взамен Соединённые Штаты и Россия дают гарантии независимости и территориальной целостности Украины.

5 Декабря 1994 года в Будапеште был подписан Меморандум, которым Россия, США и Великобритания обязались воздержаться от использования силы, экономического принуждения и созвать совет безопасности ООН для принятия необходимых мер в случае если возникает угроза агрессии по отношению к Украине.

В Белоруссии безъядерный статус закреплён в Декларации о независимости и в Конституции. Соединённые Штаты и Россия дают гарантии независимости и территориальной целостности.

Казахстан в течение 1992—1994 г. передаёт России до 1150 единиц стратегических ядерных вооружений.

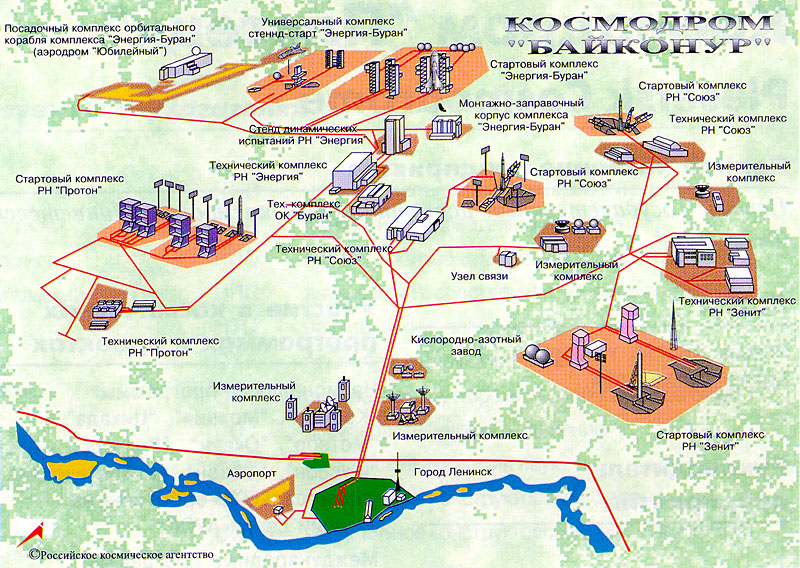

Статус космодрома Байконур

Крупнейший советский космодром Байконур с распадом СССР оказывается в критическом положении — финансирование обрушилось, а сам космодром оказался на территории Республики Казахстан. Его статус урегулирован в 1994 г. с заключением с казахстанской стороной договора о долгосрочной аренде.

Распад СССР с точки зрения права

Законодательство СССР

До декабря 1993 года Конституция СССР действовала на территории России согласно статье 4 Конституции Российской Федерации — России (РСФСР), несмотря на многочисленные внесенные в неё поправки, исключающие упоминание СССР.

Статья 72 Конституции СССР 1977 года определяла:

За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.

Порядок реализации этого права, закреплённый законом, соблюдён не был (см. выше), однако был как бы «легитимизирован», главным образом, внутренним законодательством государств, вышедших из СССР, а также последующими событиями, например их международно-правовым признанием со стороны мирового сообщества — все 15 бывших союзных республик признаются мировым сообществом как независимые государства и представлены в ООН.

А это означает, что чисто юридически в силу несоблюдения республиками процедуры выхода и исчезновения оригинала соглашения, где констатируется распад, СССР существует и поныне, но об этом не принято говорить. Однако страх перед неожиданным «вспоминанием» этого факта у Запада есть и выражается в их культуре:

Международное право

Россия объявила себя продолжателем СССР, что было признано почти всеми остальными государствами. Остальные постсоветские государства (за исключением прибалтийских) стали правопреемниками СССР (в частности, обязательств СССР по международным договорам) и соответствующих союзных республик. Латвия, Литва и Эстония объявили себя продолжателями соответствующих государств, существовавших в 1918—1940 гг. Грузия объявила себя продолжателем Республики Грузия 1918—1921 гг. Молдова не является продолжателем МССР, поскольку был принят закон, в котором указ о создании МССР назван незаконным, что воспринимается многими как юридическое обоснование претензий ПМР на независимость. Азербайджан объявил себя продолжателем АДР, при этом сохраняя некоторые соглашения и договоры, принятые Азербайджанской ССР. В рамках ООН все 15 государств считаются продолжателями соответствующих союзных республик, в связи с чем не признаются территориальные претензии этих стран друг к другу (в том числе, существовавшие ранее претензии Латвии и Эстонии к России) и не признаётся независимость государственных образований, которые не были в числе союзных республик (в том числе Абхазии, которая имела такой статус, но утратила его).

Оценки

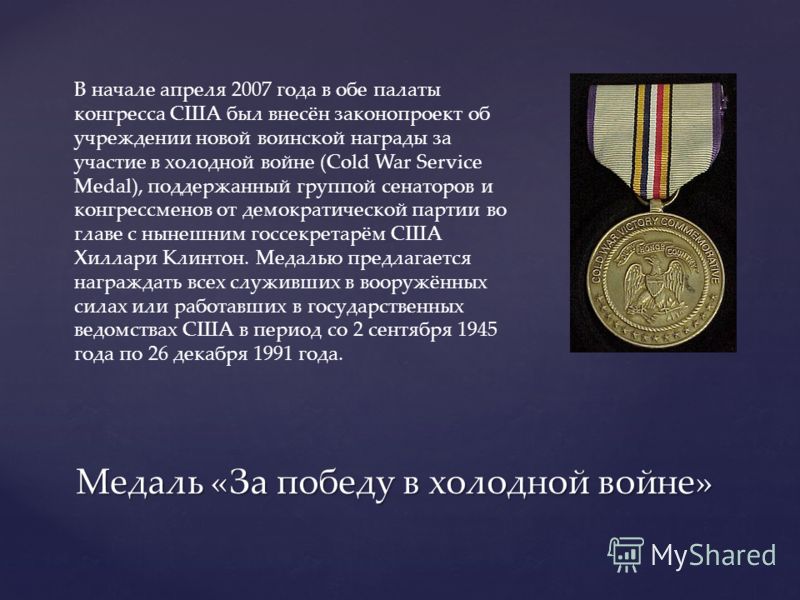

Оценки распада СССР неоднозначны. США — противники СССР в холодной войне восприняли коллапс СССР как свою победу. И даже учредили медаль «За победу в Холодной войне».

В связи с этим, в США, например, можно часто услышать разочарование в победе: проигравшие войну «русские» по-прежнему являются ядерной державой, защищают национальные интересы, вмешиваются во внешнеполитические споры и так далее.

Проигравший не проиграл… проигравший не считает, что проиграл… и не ведёт себя так, как потерпевший поражение с самого 1991 года,

— сказал бывший командующий стратегическими ядерными силами США генерал Юджин Хабигер в интервью, показанном в телепередаче «Репетиция конца света» канала CNN. Или недавняя нашумевшая истерика представителя США в ООН Саманты Пауэр, говорившую Виталию Чуркину о том, что Россия проиграла холодную войну и не имеет право так себя вести, после того как Россия в лице Чуркина наложила вето на резолюцию по Украине.

25 апреля 2005 года Президент России В. Путин в послании Федеральному Собранию Российской Федерации заявил:

Прежде всего, следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию.

Аналогичное мнение в 2008 году высказал президент Белоруссии А. Г. Лукашенко:

Развал Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой 20 века, в первую очередь, из-за разрушения существовавшей системы биполярного мира. Многие надеялись, что окончание «холодной войны» станет избавлением от больших военных расходов, а высвободившиеся ресурсы будут направлены на решение глобальных задач – продовольственных, энергетических, экологических и других. Но эти ожидания не оправдались. На смену «холодной войне» пришла еще более ожесточенная борьба за энергоресурсы. По сути, начался новый передел мира. В ход идут любые средства, вплоть до оккупации независимых государств.

В октябре 2009 года в интервью с главным редактором Радио «Свобода» Людмилой Телень первый и единственный президент СССР М. С. Горбачёв признал свою ответственность за развал СССР:

Людмила Телень:

Вас до сих пор упрекают в том, что вы развалили Советский Союз?

Михаил Горбачёв:

Это вопрос решенный. Развалил…

Заключение

Согласно данным шестой волны регулярных международных опросов населения в рамках программы «Евразийский монитор», о распаде Советского Союза сожалеют 52% опрошенных жителей Белоруссии, 68% — России и 59% — Украины; не сожалеют, соответственно, 36%, 24% и 30% респондентов; 12%, 8% и 11% затруднились ответить на этот вопрос.

Неудавшийся «путч» ГКЧП и завершение перестройки означали не только конец социалистического реформаторства в СССР, но и победу тех политических сил, которые видели в смене модели общественного развития единственный выход страны из затяжного кризиса. Это был осознанный выбор не только власти, но и большинства общества.

«Революция сверху» в России в 90-х гг. привела к формированию безудержного «свободного» рынка, подчинённого транснациональным корпорациям и ростовщической олигархии. Эти перемены были лишь началом переходного периода экономики.

В ходе политических преобразований была демонтирована советская система организации власти. Вместо неё началось формирование политической системы, основанной на разделении властей. С введение 13 статьи в Конституцию 1993 года у государства была отобрана возможность назначать цели развития (идеологию), а значит страна стала криптоколонией.

Из-за передела властных полномочий между ослабленным федеральным Центром и набирающими силу регионы (в первую очередь национальными) усилились центробежные тенденции. В этой ситуации сохранение государственного единства страны явилось важнейшей задачей, которая для СССР не была решена, а вот Россия в начале 2000-ых во многом благодаря В.В. Путину справилась с этой задачей, хотя тенденции вели в сторону разрушения и России, как государства (опять таки в полном соответствии с Директивой 20/1 СНБ США от 18 августа 1948 года).

Распад СССР радикально изменил геостратегическое положение России. Была разрушена единая система безопасности и обороны страны. НАТО вплотную придвинулось к границам России. В то же время сама Россия, преодолев прежнюю изолированность от западных стран, оказалась, как никогда прежде, интегрированной во многие международные структуры.

К началу XXI века Россия утратила статус великой мировой державы. До минимума упал жизненный уровень населения. Необходимо было принять срочные меры для исправления положения.

Новый стратегический курс был предложен В.В. Путиным, сделавшим ставку на укрепление государственности, опору на народ и достижение через это возрождения и расцвета страны, с учётом всего положительного опыта, накопленного на всех этапах отечественной истории прошлых веков.

Новый интеграционный проект Евразийского Союза, который официально оформляется 1 января 2015 года, в перспективе объединит много больше стран, чем СССР, потому что Россия вышла из периода неурядиц с новым проектом глобализации по-русски, который выражается в простой идее, опирающуюся на философию Русской цивилизации:

Люди — давайте станем Человеками!

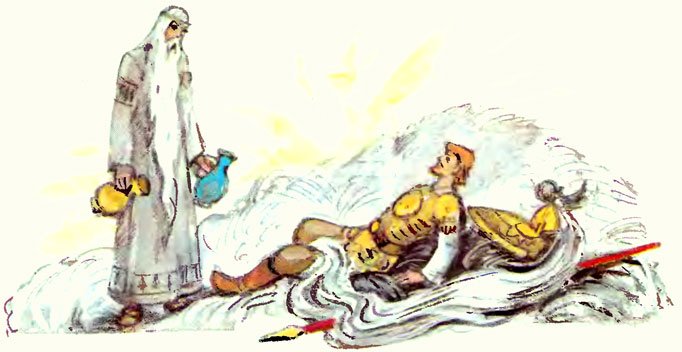

В долине, где Руслан лежал

В крови, безгласный, без движенья;

И стал над рыцарем старик,

И вспрыснул мертвою водою,

И раны засияли вмиг,

И труп чудесной красотою

Процвёл; тогда водой живою

Героя старец окропил,

И бодрый, полный новых сил,

Трепеща жизнью молодою,

Встаёт Руслан, на ясный день

Очами жадными взирает,

Как безобразный сон, как тень,

Перед ним минувшее мелькает.

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»

Чтобы быть в курсе последних новостей и содействовать продвижению этой информации:

Вступайте в группу Вконтакте: http://vk.com/inance_ru,

Жмите «Нравится!» в группе Facebook: http://www.facebook.com/inance.ru

И делайте регулярные перепосты.

Предлагайте темы статей, которые Вы хотели бы увидеть на нашем сайте.

Станьте со-авторами — присылайте свои материалы для размещения на нашу почту inance@mail.ru.

Благодарим Вас за сотрудничество!

Материалы:

http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=142

http://istoria-russia.ru/full.php?article=260

http://otherreferats.allbest.ru/history/00235774_0.html

http://900igr.net/datas/istorija/Raspad-SSSR/0004-004-dekabr-1991-raspad-SSSR.jpg — хронология

26 декабря 1991 года прекратил свое существование СССР, решение было официально оформлено постановлением союзного парламента. РБК завершает цикл публикаций о декабре 1991 года хроникой последнего дня Советского Союза

Демонтаж вывески «Президиум Верховного Совета СССР» после последнего заседания Совета Республик Верховного Совета СССР, на котором была принята декларация о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик

Последняя декларация

К 26 декабря 1991 года Советский Союз, по сути, существовал уже только на бумаге. Президент государства Михаил Горбачев ушел в отставку и передал управление «ядерной кнопкой» российскому лидеру Борису Ельцину. В состав нового Содружества Независимых Государств (СНГ) вошли сразу 11 из 15 бывших союзных республик, за исключением Грузии и стран Прибалтики. СССР де-факто прекратил свое существование, это решение предстояло оформить юридически.

Материал впервые опубликован в 2016 году. Всю хронику последнего декабря Союза читайте в сюжете РБК «30 лет без СССР»

Последнее постановление в истории советского парламента пришлось принимать в усеченном составе: из двух его палат кворум сохранился только в верхней — Совете республик под председательством Ануарбека Алимжанова.

«Уважаемые народные депутаты! Как вы заметили, сегодня флаг Советского Союза над Кремлем спущен. А вчера вечером вы все были очевидцами того, как президент — первый президент этой великой страны — подал в отставку.

Не знаю, как проходила первая сессия Верховного Совета СССР и каково было состояние людей, но, мне кажется, тогда говорилось о великих вещах: мировой революции, социальном равенстве, социализме, о мечте идти к коммунизму. Там, наверное, говорилось много хороших, добрых, прекрасных слов о будущем этой огромной страны.

Однако так вышло, что сегодня я оказался участником последнего заседания последней сессии. И то, о чем мечталось, о чем говорилось на той первой сессии, скажем прямо, не сбылось. Видимо, там говорилось о том, что, строя социализм, мы перешагиваем через целую историческую эпоху. Увы, оказалось, что в истории перешагивать через эпохи невозможно». Из стенограммы выступления Ануарбека Алимжанова на последней сессии Верховного Совета СССР.

В Совете республик к этому моменту оставались работать всего пять делегаций. Тем не менее на последнем заседании присутствовали даже представители тех республик, которые прекратили участие в работе союзного парламента, в том числе России, Белоруссии и Казахстана.

Председательствующий предложил считать, что кворум есть, после чего прошло голосование и декларация № 142-Н под названием «В связи с созданием Содружества Независимых Государств» была принята.

«Опираясь на волю, выраженную высшими государственными органами Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины о создании Содружества Независимых Государств, Совет Республик Верховного Совета СССР констатирует, что с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование» (преамбула декларации).

В тексте документа было допущено несколько ошибок — договор о создании СНГ не был ратифицирован в России, Узбекистане и Кыргызстане.

Тем не менее оказать влияние на легитимность принятого документа это уже не могло — союзному парламенту нужно было просто принять этот документ, чтобы официально прекратить свое существование.

Интересно, что эта декларация не стала последней в истории Верховного Совета. Чуть позже депутаты приняли решение об освобождении от своих должностей судей Верховного суда и Высшего арбитражного суда СССР, а также членов коллегии союзной прокуратуры. Их должности упразднялись с 2 января 1992 года, а служащим полагалось выходное пособие в размере трехмесячной зарплаты. На этом история последнего действующего органа власти в СССР была прекращена.

Встреча Горбачева с журналистами

Уже в статусе отставного политика Михаил Горбачев встретился с журналистами. Встреча прошла в гостинице «Октябрьская» и продолжалась два часа. Экс-президент СССР говорил на те же темы, что и весь последний месяц: об ответственности политиков, о необходимости продолжать реформы и о том, что Союз все же нужно было сохранять.

«Я был против и сейчас против, чтобы пойти с ножницами по карте нашей страны, по этой огромной общности. Перераспределять полномочия, власть, права — да, но не расходиться. И с точки зрения конкретных задач, тактических задач в области экономики, социальной политики, финансов полагал, что союзное государство с эффективными механизмами более необходимо и оправданно, чем нечто непонятное. Но долг каждого патриота — помогать тому, что стало реальным процессом. Пусть это будут шаги к согласию. Выбирать надо, думая о народе, о жизни — реальной, сегодняшней». Михаил Горбачев на встрече с журналистами 26 декабря 1991 года.

Большинство мировых политиков проводили Горбачева теплыми словами, заявив, что ему удалось изменить ход истории, а его достижения на посту главы Советского Союза были революционными.

- «Я приветствую его как самого выдающегося человека в истории нынешнего столетия, добившегося появления демократии в своей стране, завершения холодной войны и разоружения». Франсуа Миттеран, президент Франции.

- «Это великий человек. Он вернул свободу странам Восточной Европы. Он впервые подарил ее народам Советского Союза. Настоящую личную и политическую свободу. Это огромное свершение. И он добился этого, не сделав ни одного выстрела». Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Великобритании.

- «В течение почти семи лет, что он стоял во главе государства, Горбачев осуществил революционные изменения у себя дома и обновил внешнюю политику СССР. Он вывел страну из семидесяти лет паралича и угнетения. Немецкий народ никогда не забудет вклада Михаила Горбачева в объединение Германии». Гельмут Коль, канцлер Германии.

- «Очень немногим людям дано изменить ход истории. Но именно это сделал Горбачев. Независимо от того, что произойдет, ему обеспечено место в истории. Сегодня бывший Советский Союз — это страна, которая находится на пути к демократии. Он покинул пост президента, сделав мир более безопасным, сумев снизить ядерную угрозу». Джон Мейджор, премьер-министр Великобритании.

- «Без тех перемен в Советском Союзе, автором которых выступил Горбачев, невозможно было ожидать столь фундаментальных преобразований в политике этого государства… Именно в ответ на эти перемены НАТО смогло протянуть руку дружбы странам Центральной и Восточной Европы». Манфред Вернер, генсек НАТО.

Зарубежная пресса

- «Отставка Горбачева — свидание с неизбежным. Много чего случится из-за трагических недостатков Горбачева: его слабой способности разбираться в людях, его нерешительности и мягкости, которая ставила под сомнение его принципиальность. Но в двух моментах он твердо стоял на своем. Он отказался применить силу, чтобы сохранить Советский Союз, и он видел Советский Союз только как единое государство. В конце концов он признался, что это несовместимо». (The Times)

- «Вчера, несмотря на два дня переговоров, расширилась пропасть между Россией и Украиной по поводу контроля над ядерным оружием и совместной военной политики для стран СНГ. Степень недоверия между Украиной и ее соседом была продемонстрирована перемещением Россией самого большого и самого авианесущего крейсера из украинских вод на специальный причал в Мурманске. Это был первый случай, когда Россия попыталась установить контроль над советскими военными активами за ее пределами, и это был прямой вызов украинскому указу, предполагающему командование вооруженными силами и техникой на своей территории». (The Times)

Другие новости дня

- Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение о создании СНГ.

- Верховный Совет Татарстана принял декларацию о вхождении в состав СНГ на правах одного из учредителей.

- Директор союзной Центральной службы разведки (ЦСР) Евгений Примаков возглавил российскую разведслужбу.

- Вице-мэр Москвы Юрий Лужков по итогам встречи с Ельциным заявил, что оснований для отставки главы города Гавриила Попова больше нет, потому что российское руководство готово рассмотреть законы об особом статусе Москвы.

- Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире белорусского телевидения заявил о необходимости ликвидировать Белоруссию и превратить ее в одну из российских губерний. После этого в Минске состоялся несанкционированный митинг, на котором подрались сторонники и противники политика.

Хроника декабря 1991 года

| Part of the Cold War and the Revolutions of 1989 | |

The Soviet Red Banner being lowered from the Kremlin for the last time and replaced with the Russian tricolor on 25 December 1991, moments after Mikhail Gorbachev announced his resignation, recognizing the Belovezha Accords |

|

| Date | 16 November 1988 – 26 December 1991 (3 years, 1 month, and 10 days) |

|---|---|

| Location |

Soviet Union

|

| Participants |

|

| Outcome |

|

|

^ Then romanized as Byelorussia (Russian: Белоруссия). ^ Then romanized as Kirghizia (Russian: Киргизия). ^ Then romanized as Moldavia (Russian: Молдавия). ^ Then romanized as Turkmenia (Russian: Туркмения). |

The dissolution of the Soviet Union[a] was the process of internal disintegration within the Soviet Union (USSR), which resulted in the end of the country as a sovereign state and its federal government, which in turn resulted in its 15 constituent republics gaining full independence on 26 December 1991. It brought an end to General Secretary (also President) Mikhail Gorbachev’s effort to reform the Soviet political and economic system in an attempt to stop a period of political stalemate and economic backslide. The Soviet Union had experienced internal stagnation and ethnic separatism. Although highly centralized until its final years, the country was made up of 15 top-level republics that served as homelands for different ethnicities. By late 1991, amid a catastrophic political crisis, with several republics already departing the Union and the waning of centralized power, the leaders of three of its founding members declared that the Soviet Union no longer existed. Eight more republics joined their declaration shortly thereafter. Gorbachev resigned in December 1991 and what was left of the Soviet parliament voted to end itself.

The process began with growing unrest in the Union’s various constituent national republics developing into an incessant political and legislative conflict between them and the central government. Estonia was the first Soviet republic to declare state sovereignty inside the Union on 16 November 1988. Lithuania was the first republic to declare full independence restored from the Soviet Union by the Act of 11 March 1990 with its Baltic neighbors and the Southern Caucasus republic of Georgia joining it over the next two months.

In August 1991, communist hardliners and military elites tried to overthrow Gorbachev and stop the failing reforms in a coup but failed. The turmoil led to the government in Moscow losing most of its influence, and many republics proclaiming independence in the following days and months. The secession of the Baltic states was recognized in September 1991. The Belovezha Accords were signed on 8 December by President Boris Yeltsin of Russia, President Kravchuk of Ukraine, and Chairman Shushkevich of Belarus, recognizing each other’s independence and creating the Commonwealth of Independent States (CIS) to replace the Soviet Union. Kazakhstan was the last republic to leave the Union, proclaiming independence on 16 December. All the ex-Soviet republics, with the exception of Georgia and the Baltic states, joined the CIS on 21 December, signing the Alma-Ata Protocol. On 25 December, Gorbachev resigned and turned over his presidential powers—including control of the nuclear launch codes—to Yeltsin, who was now the first president of the Russian Federation. That evening, the Soviet flag was lowered from the Kremlin for the last time and replaced with the Russian tricolor flag. The following day, the Supreme Soviet of the USSR’s upper chamber, the Soviet of the Republics formally dissolved the Union.[1][2] The events of the dissolution also marked the major conclusion of the Revolutions of 1989 and the end of the Cold War.[3]

In the aftermath of the Cold War, several of the former Soviet republics have retained close links with Russia and formed multilateral organizations such as the CIS, the Collective Security Treaty Organization (CSTO), the Eurasian Economic Union (EAEU), and the Union State, for economic and military cooperation. On the other hand, the Baltic states and most of the former Warsaw Pact states became part of the European Union (EU) and joined NATO, while some of the other former Soviet republics like Ukraine, Georgia and Moldova have been publicly expressing interest in following the same path since the 1990s, despite Russian attempts to persuade them otherwise.

Background[edit]

1985: Gorbachev elected[edit]

Mikhail Gorbachev was elected General Secretary by the Politburo on 11 March 1985, just over four hours after his predecessor Konstantin Chernenko died at the age of 73.[4] Gorbachev, aged 54, was the youngest member of the Politburo. His initial goal as general secretary was to revive the stagnating Soviet economy, and he realized that doing so would require reforming underlying political and social structures.[5] The reforms began with personnel changes of senior Brezhnev-era officials who would impede political and economic change.[6] On 23 April 1985, Gorbachev brought two protégés, Yegor Ligachev and Nikolai Ryzhkov, into the Politburo as full members. He kept the «power» ministries favorable by promoting KGB Chief Viktor Chebrikov from candidate to full member and appointing Minister of Defence Marshal Sergei Sokolov as a Politburo candidate.

That liberalization, however, fostered nationalist movements and ethnic disputes within the Soviet Union.[7] It also led indirectly to the revolutions of 1989 in which Soviet-imposed socialist regimes of the Warsaw Pact were toppled peacefully (with the notable exception of Romania),[8] which in turn increased pressure on Gorbachev to introduce greater democracy and autonomy for the Soviet Union’s constituent republics. Under Gorbachev’s leadership, the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) in 1989 introduced limited competitive elections to a new central legislature, the Congress of People’s Deputies[9] (although the ban on other political parties was not lifted until 1990).[10]

On 1 July 1985, Gorbachev sidelined his main rival by removing Grigory Romanov from the Politburo and brought Boris Yeltsin into the Central Committee Secretariat. On 23 December 1985, Gorbachev appointed Yeltsin First Secretary of the Moscow Communist Party, replacing Viktor Grishin.

1986: Sakharov returns[edit]

Gorbachev continued to press for greater liberalization. On 23 December 1986, the most prominent Soviet dissident, Andrei Sakharov, returned to Moscow shortly after receiving a personal telephone call from Gorbachev telling him that after almost seven years, his internal exile for defying the authorities was over.[11]

1987: One-party democracy[edit]

At the 28–30 January Central Committee plenum, Gorbachev suggested a new policy of demokratizatsiya throughout Soviet society. He proposed that future Communist Party elections should offer a choice between multiple candidates, elected by secret ballot. However, the party delegates at the Plenum watered down Gorbachev’s proposal, and democratic choice within the Communist Party was never significantly implemented.

Gorbachev also radically expanded the scope of glasnost and stated that no subject was off limits for open discussion in the media. On 7 February, dozens of political prisoners were freed in the first group release since the Khrushchev Thaw in the mid-1950s.[12]

On 10 September, Boris Yeltsin wrote a letter of resignation to Gorbachev.[13] At the 27 October plenary meeting of the Central Committee, Yeltsin, frustrated that Gorbachev had not addressed any of the issues outlined in his resignation letter, criticized the slow pace of reform, and servility to the general secretary.[14] In his reply, Gorbachev accused Yeltsin of «political immaturity» and «absolute irresponsibility». Nevertheless, news of Yeltsin’s insubordination and «secret speech» spread, and soon samizdat versions began to circulate. That marked the beginning of Yeltsin’s rebranding as a rebel and rise in popularity as an anti-establishment figure. The following four years of political struggle between Yeltsin and Gorbachev played a large role in the dissolution of the Soviet Union.[15] On 11 November, Yeltsin was fired from the post of First Secretary of the Moscow Communist Party.

Protest activity[edit]

In the years leading up to the dissolution, various protests and resistance movements occurred or took hold throughout the Soviet Union, which were variously suppressed or tolerated.

The CTAG (Latvian: Cilvēktiesību aizstāvības grupa, lit. ‘Human Rights Defense Group’) Helsinki-86 was founded in July 1986 in the Latvian port town of Liepāja. Helsinki-86 was the first openly anti-Communist organization in the U.S.S.R., and the first openly organized opposition to the Soviet regime, setting an example for other ethnic minorities’ pro-independence movements.[16]

On 26 December 1986, 300 Latvian youths gathered in Riga’s Cathedral Square and marched down Lenin Avenue toward the Freedom Monument, shouting, «Soviet Russia out! Free Latvia!» Security forces confronted the marchers, and several police vehicles were overturned.[17]

The Jeltoqsan (‘December’) of 1986 were riots in Alma-Ata, Kazakhstan, sparked by Gorbachev’s dismissal of Dinmukhamed Kunaev, the First Secretary of the Communist Party of Kazakhstan and an ethnic Kazakh, who was replaced with Gennady Kolbin, an outsider from the Russian SFSR.[18] Demonstrations started in the morning of 17 December 1986, with 200 to 300 students in front of the Central Committee building on Brezhnev Square. On the next day, 18 December, protests turned into civil unrest as clashes between troops, volunteers, militia units, and Kazakh students turned into a wide-scale confrontation. The clashes could only be controlled on the third day.

On 6 May 1987, Pamyat, a Russian nationalist group, held an unsanctioned demonstration in Moscow. The authorities did not break up the demonstration and even kept traffic out of the demonstrators’ way while they marched to an impromptu meeting with Boris Yeltsin.[19]

On 25 July 1987, 300 Crimean Tatars staged a noisy demonstration near the Kremlin Wall for several hours, calling for the right to return to their homeland, from which they were deported in 1944; police and soldiers looked on.[20]

On 23 August 1987, the 48th anniversary of the secret protocols of the 1939 Molotov Pact, thousands of demonstrators marked the occasion in the three Baltic capitals to sing independence songs and attend speeches commemorating Stalin’s victims. The gatherings were sharply denounced in the official press and closely watched by the police but were not interrupted.[21]

On 14 June 1987, about 5,000 people gathered again at Freedom Monument in Riga, and laid flowers to commemorate the anniversary of Stalin’s mass deportation of Latvians in 1941. The authorities did not crack down on demonstrators, which encouraged more and larger demonstrations throughout the Baltic States. On 18 November 1987, hundreds of police and civilian militiamen cordoned off the central square to prevent any demonstration at Freedom Monument, but thousands lined the streets of Riga in silent protest regardless.[22]

On 17 October 1987, about 3,000 Armenians demonstrated in Yerevan complaining about the condition of Lake Sevan, the Nairit chemicals plant, and the Metsamor Nuclear Power Plant, and air pollution in Yerevan. Police tried to prevent the protest but took no action to stop it once the march was underway.[23] The following day 1,000 Armenians participated in another demonstration calling for Armenian national rights in Karabakh and the proposed unification of both Nakhchivan and Nagorno-Karabakh to Armenia. The police tried to physically prevent the march and after a few incidents, dispersed the demonstrators.[23]

Timeline[edit]

1988[edit]

Moscow loses control[edit]

In 1988, Gorbachev started to lose control of two regions of the Soviet Union, as the Baltic republics were now leaning towards independence, and the Caucasus descended into violence and civil war.

On 1 July 1988, the fourth and last day of a bruising 19th Party Conference, Gorbachev won the backing of the tired delegates for his last-minute proposal to create a new supreme legislative body called the Congress of People’s Deputies. Frustrated by the old guard’s resistance, Gorbachev embarked on a set of constitutional changes to attempt separation of party and state, thereby isolating his conservative Party opponents. Detailed proposals for the new Congress of People’s Deputies were published on 2 October 1988,[24] and to enable the creation of the new legislature. The Supreme Soviet, during its 29 November – 1 December 1988, session, implemented amendments to the 1977 Soviet Constitution, enacted a law on electoral reform, and set the date of the election for 26 March 1989.[25]

On 29 November 1988, the Soviet Union ceased to jam all foreign radio stations, allowing Soviet citizens – for the first time since a brief period in the 1960s – to have unrestricted access to news sources beyond Communist Party control.[26]

Baltic republics[edit]

In 1986 and 1987, Latvia had been in the vanguard of the Baltic states in pressing for reform. In 1988 Estonia took over the lead role with the foundation of the Soviet Union’s first popular front and starting to influence state policy.

The Estonian Popular Front was founded in April 1988. On 16 June 1988, Gorbachev replaced Karl Vaino, the «old guard» leader of the Communist Party of Estonia, with the comparatively liberal Vaino Väljas.[27] In late June 1988, Väljas bowed to pressure from the Estonian Popular Front and legalized the flying of the old blue-black-white flag of Estonia, and agreed to a new state language law that made Estonian the official language of the Republic.[17]

On 2 October, the Popular Front formally launched its political platform at a two-day congress. Väljas attended, gambling that the Front could help Estonia become a model of economic and political revival, while moderating separatist and other radical tendencies.[28] On 16 November 1988, the Supreme Soviet of the Estonian SSR adopted a declaration of national sovereignty under which Estonian laws would take precedence over those of the Soviet Union.[29] Estonia’s parliament also laid claim to the republic’s natural resources including land, inland waters, forests, mineral deposits, and to the means of industrial production, agriculture, construction, state banks, transportation, and municipal services within the territory of Estonia’s borders.[30] At the same time the Estonian Citizens’ Committees started registration of citizens of the Republic of Estonia to carry out the elections of the Congress of Estonia.

The Latvian Popular Front was founded in June 1988. On 4 October, Gorbachev replaced Boris Pugo, the «old guard» leader of the Communist Party of Latvia, with the more liberal Jānis Vagris. In October 1988 Vagris bowed to pressure from the Latvian Popular Front and legalized flying the former carmine red-and-white flag of independent Latvia, and on 6 October he passed a law making Latvian the country’s official language.[17]

The Popular Front of Lithuania, called Sąjūdis («Movement»), was founded in May 1988. On 19 October 1988, Gorbachev replaced Ringaudas Songaila, the «old guard» leader of the Communist Party of Lithuania — who had been in office for nearly a year — with the relatively liberal Algirdas Mykolas Brazauskas. In October 1988, Brazauskas bowed to pressure from Sąjūdis members, and legalized the flying of the historic yellow-green-red flag of independent Lithuania, and in November 1988 he passed a law making Lithuanian the country’s official language; also, the former national anthem, «Tautiška giesmė», was later reinstated.[17] Following yet another violent protest on 28 October, many of Songalia’s remaining holdovers within the CPL either resigned or retired in protest.

Rebellion in the Caucasus[edit]

On 20 February 1988, after a week of growing demonstrations in Stepanakert, capital of the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast (the Armenian majority area within the Azerbaijan Soviet Socialist Republic), the Regional Soviet voted to secede and join with the Soviet Socialist Republic of Armenia.[31] This local vote in a small, remote part of the Soviet Union made headlines around the world; it was an unprecedented defiance of republican and national authorities. On 22 February 1988, in what became known as the «Askeran clash», thousands of Azerbaijanis marched towards Nagorno-Karabakh, demanding information about rumors of an Azerbaijani having been killed in Stepanakert. They were informed that no such incident had occurred, but refused to believe it. Dissatisfied with what they were told, thousands began marching toward Nagorno-Karabakh, killing 50.[32][33] Karabakh authorities mobilised over a thousand police to stop the march, with the resulting clashes leaving two Azerbaijanis dead. These deaths, announced on state radio, led to the Sumgait Pogrom. Between 26 February and 1 March, the city of Sumgait (Azerbaijan) saw violent anti-Armenian rioting during which at least 32 people were killed.[34] The authorities totally lost control and occupied the city with paratroopers and tanks; nearly all of the 14,000 Armenian residents of Sumgait fled.[35]

Gorbachev refused to make any changes to the status of Nagorno-Karabakh, which remained part of Azerbaijan. He instead sacked the Communist Party Leaders in both Republics – on 21 May 1988, Kamran Baghirov was replaced by Abdulrahman Vezirov as First Secretary of the Azerbaijan Communist Party. From 23 July to September 1988, a group of Azerbaijani intellectuals began working for a new organization called the Popular Front of Azerbaijan, loosely based on the Estonian Popular Front.[36] On 17 September, when gun battles broke out between the Armenians and Azerbaijanis near Stepanakert, two soldiers were killed and more than two dozen injured.[37] This led to almost tit-for-tat ethnic polarization in Nagorno-Karabakh’s two main towns: the Azerbaijani minority was expelled from Stepanakert, and the Armenian minority was expelled from Shusha.[38] On 17 November 1988, in response to the exodus of tens of thousands of Azerbaijanis from Armenia, a series of mass demonstrations began in Baku’s Lenin Square, lasting 18 days and attracting half a million demonstrators in support of their compatriots in that region. On 5 December 1988, the Soviet police and civilian militiamen moved in, cleared the square by force, and imposed a curfew that lasted ten months.[39]

The rebellion of fellow Armenians in Nagorno-Karabakh had an immediate effect in Armenia itself. Daily demonstrations, which began in the Armenian capital Yerevan on 18 February, initially attracted few people, but each day the Nagorno-Karabakh issue became increasingly prominent and the numbers swelled. On 20 February, a 30,000-strong crowd demonstrated in the Theater Square, by 22 February, there were 100,000, the next day 300,000, and a transport strike was declared, by 25 February, there were close to a million demonstrators—more than a quarter of Armenia’s population.[40] This was the first of the large, peaceful public demonstrations that would become a feature of communism’s overthrow in Prague, Berlin, and, ultimately, Moscow. Leading Armenian intellectuals and nationalists, including the future first president of independent Armenia Levon Ter-Petrossian, formed the eleven-member Karabakh Committee to lead and organize the new movement.

On the same day, when Gorbachev replaced Baghirov with Vezirov as First Secretary of the Azerbaijan Communist Party, he also replaced Karen Demirchian with Suren Harutyunyan as First Secretary of the Communist Party of Armenia, however, Harutyunyan quickly decided to run before the nationalist wind and on 28 May, allowed Armenians to unfurl the red-blue-orange First Armenian Republic flag for the first time in almost 70 years to mark the 1918 declaration of the First Republic.[41] On 15 June 1988, the Armenian Supreme Soviet adopted a resolution formally approving the idea of Nagorno-Karabakh’s unification as part of the republic.[42] Armenia, formerly one of the most loyal republics, had suddenly turned into the leading rebel republic. On 5 July 1988, when a contingent of troops was sent in to remove demonstrators by force from Yerevan’s Zvartnots International Airport, shots were fired and one student protester was killed.[43] In September, further large demonstrations in Yerevan led to the deployment of armored vehicles.[44] In the autumn of 1988 almost all of the 200,000 Azerbaijani minority in Armenia was expelled by Armenian nationalists, with over 100 killed in the process.[45] That, after the Sumgait pogrom earlier that year, which had been carried out by Azerbaijanis to ethnic Armenians and led to the expulsion of Armenians from Azerbaijan, was for many Armenians considered an act of revenge for the killings at Sumgait. On 25 November 1988, a military commandant took control of Yerevan as the Soviet government moved to prevent further ethnic violence.[46]

On 7 December 1988, the Spitak earthquake struck, killing an estimated 25,000 to 50,000 people. When Gorbachev rushed back from a visit to the United States, he was so angered with being confronted by protesters calling for Nagorno-Karabakh to be made part of the Armenian Republic during a natural disaster that on 11 December 1988, he ordered for the entire Karabakh Committee to be arrested.[47]

In Tbilisi, the capital of Soviet Georgia, many demonstrators camped out in front of the republic’s legislature in November 1988 calling for Georgia’s independence and in support of Estonia’s declaration of sovereignty.[48]

Western republics[edit]

Beginning in February 1988, the Democratic Movement of Moldova (formerly Moldavia) organized public meetings, demonstrations, and song festivals, which gradually grew in size and intensity. In the streets, the center of public manifestations was the Stephen the Great Monument in Chișinău, and the adjacent park harboring Aleea Clasicilor (The «Alley of Classics [of Literature]»). On 15 January 1988, in a tribute to Mihai Eminescu at his bust on the Aleea Clasicilor, Anatol Șalaru submitted a proposal to continue the meetings. In the public discourse, the movement called for national awakening, freedom of speech, the revival of Moldovan traditions, and for the attainment of official status for the Romanian language and return to the Latin alphabet. The transition from «movement» (an informal association) to «front» (a formal association) was seen as a natural «upgrade» once a movement gained momentum with the public, and the Soviet authorities no longer dared to crack down on it.

On 26 April 1988, about 500 people participated in a march organized by the Ukrainian Cultural Club on Kyiv’s Khreschatyk Street to mark the second anniversary of the Chernobyl nuclear disaster, carrying placards with slogans like «Openness and Democracy to the End». Between May and June 1988, Ukrainian Catholics in western Ukraine celebrated the Millennium of Christianity in Kyivan Rus in secret by holding services in the forests of Buniv, Kalush, Hoshi, and Zarvanytsia. On 5 June 1988, as the official celebrations of the Millennium were held in Moscow, the Ukrainian Cultural Club hosted its own observances in Kyiv at the monument to St. Volodymyr the Great, the grand prince of Kyivan Rus.

On 16 June 1988, 6,000 to 8,000 people gathered in Lviv to hear speakers declare no confidence in the local list of delegates to the 19th Communist Party conference, to begin on 29 June. On 21 June, a rally in Lviv attracted 50,000 people who had heard about a revised delegate list. Authorities attempted to disperse the rally in front of Druzhba Stadium. On 7 July, 10,000 to 20,000 people witnessed the launch of the Democratic Front to Promote Perestroika. On 17 July, a group of 10,000 gathered in the village Zarvanytsia for Millennium services celebrated by Ukrainian Greek-Catholic Bishop Pavlo Vasylyk. The militia tried to disperse attendees, but it turned out to be the largest gathering of Ukrainian Catholics since Stalin outlawed the Church in 1946. On 4 August, which came to be known as «Bloody Thursday», local authorities violently suppressed a demonstration organized by the Democratic Front to Promote Perestroika. Forty-one people were detained, fined, or sentenced to 15 days of administrative arrest. On 1 September, local authorities violently displaced 5,000 students at a public meeting lacking official permission at Ivan Franko State University.

On 13 November 1988, approximately 10,000 people attended an officially sanctioned meeting organized by the cultural heritage organization Spadschyna, the Kyiv University student club Hromada, and the environmental groups Zelenyi Svit («Green World») and Noosfera, to focus on ecological issues. From 14 to 18 November, 15 Ukrainian activists were among the 100 human-, national- and religious-rights advocates invited to discuss human rights with Soviet officials and a visiting delegation of the U.S. Commission on Security and Cooperation in Europe (also known as the Helsinki Commission). On 10 December, hundreds gathered in Kyiv to observe International Human Rights Day at a rally organized by the Democratic Union. The unauthorized gathering resulted in the detention of local activists.[49]

The Belarusian Popular Front was established in 1988 as a political party and cultural movement for democracy and independence, similar to the Baltic republics’ popular fronts. The discovery of mass graves in Kurapaty outside Minsk by historian Zianon Pazniak, the Belarusian Popular Front’s first leader, gave additional momentum to the pro-democracy and pro-independence movement in Belarus.[50] It claimed that the NKVD performed secret killings in Kurapaty.[51] Initially the Front had significant visibility because its numerous public actions almost always ended in clashes with the police and the KGB.

1989[edit]

Moscow: limited democratization[edit]