1.

Национально-освободительная

борьба казахского народа за

восстановление государственного

суверенитета

2. План:

1. Народно-освободительная борьба.

2. Народно-освободительное движение,

возглавляемое Сырымом Датулы.

3. Народно-освободительное движение,

возглавляемое Исатаем и Махамбетом.

4. Народно-освободительное движение,

возглавляемое Кенесары Касымулы.

Цель: познакомиться с основными

событиями из истории национальноосвободительного движения казахов в 18-19

вв.,

3.

1.Казахскому народу пришлось вести долгую борьбу за

восстановление независимости и сохранение государства.

Национально-освободительная борьба народа против колониализма

объединяет все слои общества, охваченные общим национальным

чувством. Она проявляется в виде народной и партизанской войны,

бунтов и восстаний, движений протеста, идеологической и политической борьбы. Конечной целью этой борьбы является

достижение государственного суверенитета и национальной

независимости. Можно выделить несколько этапов национальноосвободительной борьбы казахов.

Первый этап (конец XVIII — первая половина XIX в.) — это этап

монархических иллюзий и веры в «хорошего царя», этап борьбы за

восстановление «настоящей ханской власти». Обострение

земельного вопроса из-за казачьей колонизации Степи, нехватка

пастбищ, грабительские набеги казаков на казахские аулы — это

основные причины недовольства казахского народа, вылившегося в

восстания конца XVIII в.

4.

2.С 1783 по 1797 гг. на протяжении 14

лет

продолжалось

народносвободительное

движение

под

руководством Сырыма Датулы.

Справедливый, умный би Сырым

пользовался большим авторитетом у

народа как человек глубокого ума,

волевой, находчивый, красноречивый.

Это

был

отважный

батыр,

вобравший в себя качества бия, хана.

Одной

из

причин

народного

восстания стало принятие царским

правительством указов о запрещении

кочевок на территориях между Уралом и

Волгой, Есилем и Тоболом, а также на

северном побережье Каспийского моря.

Казахам было строго запрещено

пасти скот на западном побережье Урала.

5.

Историческое значение восстания Сырыма Датулы

1. Народное движение,

возглавляемое Сырымом Датулы,

заставило царское правительство

пересмотреть некоторые решения,

было разрешено использование

пастбищ в долинах

рек Урала и Волги.

2. Это было первое

открытое выступление против

колониальной политики

российской империи,

оно оказало влияние

на рост национального

самосознания народа.

6.

Протест против ликвидации ханской власти. Восстание

Жоламана Тленшиева в 1823 г. было вызвано строительством

Ново-Илецкой линии казачьих укреплений но главной причиной

была ликвидация ханской власти в жузе. Отряды Жоламана

совершали нападения на пограничные укрепления и аулы

султанов-правителей, избранных по «Уставу» 1822 г. На

подавление восстания были направлены казачьи войска.

Одновременно начались протестные выступления казахов

Среднего жуза, вызванные введением «Устава о сибирских

киргизах». Во главе повстанцев встал султан Саржан Касымов. 12

лет он вел неутомимую борьбу за восстановление ханской власти.

В 1834 г. объединенное войско Саржана и кокандцев заняло

горную область Улытау. Позже потерпев поражение, он был

вынужден отступить в Туркестан. В 1836 г. ташкентский

наместник Коканда предательски убил Саржана вместе с

братьями, а в 1840 г. был убит его отец Касым. Руководство

повстанцами перешло к младшему сыну Касыма — Кенесары.

7. Народно-освободительное движение под руководством Исатая и Махамбета

3.

Народно-освободительное движение под

руководством

Исатая и Махамбета

Земельные вопросы,

несправедливые

действия Жангир хана,

увеличение налогов,

ухудшение положения

народа стали причиной

восстания народа под

руководством

Исатая Тайманулы и

Махамбета Утемисулы в

1836 — 1838 гг.

8.

Исатай Тайманулы (1791 — 1838 гг.) батыр, полководец, вождь народноосвободительного движения.

Он пережил много тяжелых

испытаний. По ложному обвинению

был заключен в тюрьму, бежал.

Батыр Исатай личностными

качествами завоевал огромное

уважение у народа.

В 1838 г. Исатай погиб в бою,

героически сражаясь с

превосходящими силами врага.

9.

Махамбет Утемсулы (1804 — 1846

гг.) — великий поэт, батыр,

предводитель народноосвободительного восстания.

Махамбет рос при дворе хана

Жангира вместе с его сыном

Зулкарнаем.

Замечательно играл на домбре,

знал много песен, жыров, кюев.

Он сопровождал Зулкарная во

время учебы в Оренбурге.

Махамбет получил заслуженное

признание народа как оратор, акын,

батыр, вставший на защиту прав

народа.

Он в совершенстве знал

русский, татарский, арабский

языки.

10.

Исатай Тайманулы и

Махамбет Утемисулы

возглавили восстание народа в

Букеевской Орде.

Но силы были неравными.

Восставшие потерпели

поражение. Восстание было

стихийным, плохо

организованным. Оно

ограничивалось пределами

одного района.

В памяти народа остались

имена Исатая и Махамбета народных батыров,

возглавивших борьбу не ради

славы, а во имя независимости

и свободы народа.

11.

Памятник И. Тайманову и

М. Утемисову, г. Атырау

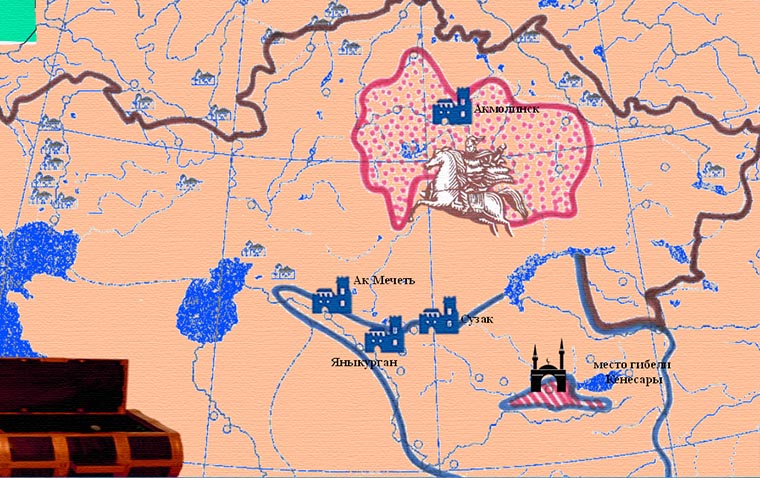

12. 4. Национально-освободительное движение, руководимое Кенесары Касымулы

В 1837 — 1847 гг. казахскую землю

охватило национальноосвободительное восстание под

руководством Кенесары Касымулы.

Кенесары Касымулы (1802 — 1847 гг.) батыр, полководец, государственный

деятель, дипломат. Он был внуком

хана Абылая. Отец Кенесары султан

Касым был самым младшим из 30

сыновей Абылая. Кенесары — последний

хан казахского народа, боровшийся за

восстановление территориальной

целостности Казахстана, его

независимость и самостоятельность.

13.

Кенесары направил все силы на возрождение

казахского ханства. Восстание под руководством Кенесары

Касымулы охватило всю территорию Казахстана, его

поддержали все три жуза. Кенесары призвал казахов к

борьбе за свободу и независимость. С каждым днем ряды

повстанцев увеличивались. В восстании участвовали казахи,

русские, узбеки, киргизы, поляки и представители других

национальностей. Кенесары разделил войско на сотни,

тысячи, установил строгую дисциплину.

14.

В 1841 г. Кенесары был

избран ханом Казахского

ханства. Он ввел некоторые

изменения в систему власти,

восстановил ханский совет.

Для подавления восстания

царское правительство

создает два карательных

отряда, усиливает военные

укрепления.

Если повстанцы воевали

мечами, саблями, луками,

ружьями, то на вооружении у

царских войск были винтовки и

пушки.

15.

Воспользовавшись передышкой в

войне с Россией, Кенесары начал

войну с Кокандом за освобождение

присырдариинских городов. Осенью

1845 г. русские войска перешли в

наступление, и Кенесары отступил на

юг. В 1847 г. его отряды попали в

окружение кокандских и кыргызских

войск. В результате Кенесары попал в

плен и был убит. Восстание было

подавлено.

Несмотря на то, что

восставшие потерпели поражение,

они нанесли серьезный удар по

политике царского правительства.

16.

Памятник Кенесары хану,

г. Hyp-Султан

17.

Подведем итоги: в истории национально-освободительной

борьбы казахского народа важное место занимают восстания

Срыма Датова и Исатая Тайманова—Махамбета Утемисова.

Национально-освободительная война под предводительством

Кенесары Касымова была самым крупным и длительным по

времени восстанием казахов в XIX в., поднявшим на борьбу за

независимость все три жуза. Она показала огромные силы

сопротивления, имеющиеся у казахского народа. Восстания

конца XVIII — первой половине XIX в. носили

антиколониальный характер. Они вынуждали царское

правительство идти на определенные уступки. Восстания

терпели поражение из-за раздробленности казахских жузов,

разрозненности действий, нерешительности и отсутствия

программы

18.

Ответить на вопросы:

1.Чем характеризуется первый этап национально-освободительной

борьбы с точки зрения причин, мотивов и целен восставших? В

чем вы видите причины поражения казахских восстаний конца

XVIII — первой половины XIX в.?

2.Сравните причины восстания под руководством Срыма Датова с

причинами восстания под руководством Кенесары Касымова. Чем

обусловлена разница?

3.У восстания под руководством Исатая Танманова и Махамбета

Утемисова были не только национальные, но и социальные

причины. Какие?

4.Охарактеризуйте государственный строй Казахского ханства при

хане Кенесары.

5.Подготовьте

презентации

о

героях

национальноосвободительной борьбы конца XVIII — первой половины XIX в.

19.

Выявить общие и отличительные черты

восстаний, заполнив сравнительную таблицу:

Год

восстания

1783-1797 гг.

1836-1838

гг.

1837-1847 гг.

Предводители

Цели

восставших

Особенности

20.

Национально-освободительное движение в Казахстане в конце

XIX — начале XX в.

1. Второй этап национально-освободительного движения.

2. Мирные способы национально-освободительной борьбы

3. Ужесточение политики Российской империи в отношении

национальных окраин

4. Антиколониальное восстание 1916 г.

5. Восстановление государственного суверенитета в форме

автономии Алаш.

21.

1.Второй этап национально-освободительного движения. На

новом этапе в борьбу вступили люди с новым мировоззрением.

С конца XIX в. многие казахские деятели стали мечтать о

реформировании традиционного общества и создании

современного национального государства — пока в виде

автономии в составе будущей демократической России.

2.Мирные способы национально-освободительной борьбы.

В ходе революции 1905—1907 гг. в России была учреждена

Государственная дума, в работе ее I и II созывов (1906—1907)

участвовали депутаты-казахи. Они требовали остановить

переселение крестьян до полного обеспечения землей

коренного населения Степи, разъясняли неприемлемость

насильственного перевода кочевников на оседлость.

22.

3. Ужесточение политики Российской империи в отношении национальных окраин. Роспуск II Думы привел к наступлению реакции.

Произошло ужесточение национальной политики: Степной край и

Туркестан были лишены представительства в Думе. Премьер-министр

П. А. Столыпин перешел к более агрессивной переселенческой

политике. Переселенцы пользовались государственной поддержкой и

льготами. Проводилось массовое изъятие у казахов плодородных

земель и передача их в Переселенческий земельный фонд. В течение

1906—1912 гг. в Степной край и Семиречье переселилось около 500

тыс. славянских семей. Результатом этой политики было массовое

обезземеливание

разорение казахов, их вынужденный отказ от

кочевания. В то же время выросло много богатых крестьянских

(кулацких) хозяйств. Казахи-жатаки были вынуждены батрачить на

кулаков. Это создало предпосылки для стихийного народного возмущения.

23.

Переселенцы

24.

4.Антиколониальное восстание 1916 г. Поводом к восстанию

стал указ о мобилизации казахов на тыловые работы, изданный в

июне 1916 г.

Причины восстания 1916 г: усиление колониального гнета и

колонизаторская земельная политика правительства России.

Восставшие жгли списки мобилизованных, нападали на царских

чиновников и казаков. Восстание охватило Тургайскую и

Акмолинскую области, Прииртышье и Семиречье. В ряде

случаев лидеры восставших провозглашались ханами и

сардарбеками

(главнокомандующими),

при

ханах

организовывались советы, проводились курултаи.

25.

Так, Абдугаппар Жанбосынов был провозглашен ханом, а

Амангельды Иманов — сардарбеком в Тургайской области (в

повстанческой армии Амангельды было до 50 тыс. сарбазов).

Против восставших были брошены карательные части,

вооруженные пушками и пулеметами. Спасаясь от карателей,

десятки тысяч людей откочевали в Китай и стали беженцами.

Восстание продолжалось до февраля 1917 г. В Туркестане

оно подпитывал ось исламскими лозунгами войны за веру.

26.

5.Восстановление государственного суверенитета в форме

автономии Алаш. Казахская интеллигенция предприняла

попытку создания автономии — новой формы казахской

государственности. В 1917 г созвали общеказахский съезд и в

июле 1917 г. национальную партию «Алаш» во главе с

А. Букейхановым.

Второй съезд, состоявшийся в Оренбурге 5—13 декабря 1917 г.,

провозгласил территориально-национальную автономию Алаш в

составе областей с преимущественно казахским населением.

Вся исполнительная власть была передана Временному

народному совету Алаш Орда.

27.

С начала гражданской войны Алаш Орда встала на сторону

белого движения, создав свои военные формирования. Они

сражались с Красной Армией, в том числе с ее казахскими

частями (А. Иманов, А. Джангильдин). Весной 1919 г., во

время наступления армии Колчака, алашординцы подняли

восстание в Тургайской степи. Поражение Колчака, раскол в

казахском обществе на «белых’* и «красных» и наступление

Красной Армии вынудили Алаш Орду вступить в переговоры с

Советской властью. Алашординцы получили амнистию3, но

автономия Алаш была ликвидирована, однако автономистские

идеи «Алаш» впоследствии были использованы Советами при

проведении национальной политики.

28.

Туркестанская (Кокандская) автономия. В ноябре 1917 г. на

Туркестанском мусульманском съезде в Коканде была создана

Туркестанская (Кокандская) автономия. Во главе ее стояли М.

Тынышпаев и М. Чокаев.

В отличие от лидеров Алаш, развивавших идеи национальной

автономии, М. Чокаев был сторонником территориальной автономии:

автономия должна была объединить все мусульманские народы

Центральной Азии. Кокандская автономия была разгромлена

отрядами Красной Армии в феврале 1918 г. Антисоветское

«басмаческое» движение Ферганы не поддержало Кокандскую

автономию, так как его лидеры были нацелены не на модернизацию,

а на восстановление Кокандского ханства со всеми его архаическими

чертами.

29.

Подведем итог: с конца XIX в. национально-освободительная

борьба казахского народа вступила в новый этап. С одной стороны,

по-прежнему

происходили

народные

выступления

за

восстановление доколониальных порядков (восстание 1916 г.).

С другой стороны, протестное движение получило новое идейнополитическое содержание. Лидеры «Алаш» боролись за

объединение казахского этноса в нацию и воссоздание казахской

государственности в форме автономии в составе демократической

России. Основной причиной поражения Кокандской автономии

стала

утопичность

ее

либерально-демократической

и

пантюркистской программы в условиях господства традиционного

мировоззрения среди населения Туркестана. Идеи «Алаш» были

более реалистичными и повлияли на национальную политику

Советской власти.

Автономия — часть территории государства, самостоятельная в

решении вопросов в пределах, установленных конституцией.

Форма осуществления права национального меньшинства на

самоуправление в едином государстве.

30.

Ответить на вопросы:

1.В чем суть второго этапа национально-освободительного

движения?

2.Каким видели будущее казахской государственности лидеры

партии «Алаш»?

Какое значение для казахов имело участие «степной

интеллигенции» в политической жизни России начала XX в.?

3.Назовите причины, повод и последствия восстания 1916 г. Что

объединяет это восстание с восстаниями конца XVIII — первой

половине XIX в., а что отличает? Какие традиционные черты

казахской государственности проявились во время восстания

1916 г.?

4.Почему автономия Алаш и Кокандская автономия оказались

нежизнеспособными?

5.Подготовьте презентации о лидерах казахского национальноосвободительного движения начала XX в.

Ответ:

1 Главными причинами восстания стали: усилившийся колониальный, национальный гнет, произвол местных властей, политика русификации, массовое изъятие

2 пастбищных земель у казахов под переселенческие фонды (45 млн. десятин), мобилизация мужского населения на фронт. Цель: Цель восстания: Национальное и политическое освобождение, подводящее итог предшествующей борьбе казахского народа за свободу и независимость.Основной целью восстания под руководством Сырыма Датова стало желание прекратить колониальные оккупации казахских территорий и вернуть все захваченные раннее земли, так как казахов лишили практически всех плодородных территорий. Как результат — у простого народа снизились урожаи, а также пропали пастбища для скота. У восстания Кенесары, причины схожи: система ограничения политической самостоятельности казахских жузов …колониальные действия царских властей (земельные захваты, разорение казахских аулов податями, вооруженный грабеж их царскими военными отрядами). Однако восстание было не очень успешным

3 Противоречие интересов народа и политики хана Жангира

4 Государство, созданное Кенесары, было феодальным государством. Это было обусловлено тем, что феодальные основы производственных отношений казахского народа не были изменены преобразовательной деятельностью Кенесары. Более того, феодальный характер производственных отношений был усилен Кенесары. Он рассматривал территорию Казахстана как собственность его ханского рода и неоднократно подчеркивал это в своих выступлениях. Однако в рамках феодальной экономики Кенесары провел ряд крупных реформ, имевших глубоко прогрессивный характер, т. к. эти реформы способствовали консолидации сил казахского народа, укреплению казахской государственности. Социальную основу ханской власти при Кенесары составляли средние слои биев и другие незнатные феодалы, в том числе батыры.

5 Армия Кенесары состояла не только из казахов, но и других национальностей, которые привлекались для введения новой тактики военных операции, для обеспечения новых видов вооружения. Первым прообразом современных танков в армии Кенесары был так называемый Бешбармак. Так назывались обшитые дюралью колесницы, в которых запрягали специально обученных боевых сайгаков. маневр «Куколд», заключавшийся в глубоком фланговом обходе передовых пунктов дислокации русских войск.

Объяснение:

Проведение агрессивной местной колониальной политики Российской империей послужило толчком к развязыванию одного за другим выступления казахов из Младшего и Среднего жузов, которые вспыхивали начиная с XVIII века. Одним из самых первых освободительных движений стало восстание в Младшем жузе (группе казахских племен и родов, объединенных в три племенных союза: алимулов, байулов и жетыров) под предводительством Сырыма Датова. Это выступление вспыхнуло в конце XVIII века и затянулось практически на 20 лет (1783-1803). Все эти годы сопровождались активными антиколониальными действиями. Кратко о восстании Сырыма Датова рассказано в статье.

Предпосылки к развитию конфликта

Начало 80-х годов XVIII века ознаменовалось развитием непростой ситуации в Младшем жузе:

- Усилилось колониальное давление со стороны властей Российской Империи.

- Внутренние территории постоянно подвергались захватам со стороны уральского казачества.

- Влияние на чиновников казахского происхождения, которые несли службу у престола, провоцировало развитие казахско-башкирских и казахо-калмыкских конфликтов.

- Возглавляющий Младший жуз Нуралы и подчиненные ему правители не могли самостоятельно держать под контролем внутреннюю политическую ситуацию.

Длительные политические разногласия привели к тому, что в жузе выделилась группа лидеров, в которую входили бии и батыры. Они считали, что следует придерживаться политических ценностей своих предков и прекратить служение царизму. Во главе этой оппозиции был Сырым Датов.

Цели

Основной целью восстания под руководством Сырыма Датова стало желание прекратить колониальные оккупации казахских территорий и вернуть все захваченные раннее земли, так как казахов лишили практически всех плодородных территорий. Как результат — у простого народа снизились урожаи, а также пропали пастбища для скота. Кроме того, было решено прекратить произвол со стороны семьи хана и уральских казаков, которые долгие годы ущемляли права и облагали поборами местных жителей.

Причины

К основным причинам восстания Сырыма Датова относятся следующие:

- остро вставший земельный вопрос;

- царский запрет на пересечение Урала казахскими скотоводами;

- значительное ущемление старшин родов в их правах;

- открытые грабежи и насилие хана, султанов, уральских казаков и царской власти по отношению к простому народу;

- постепенное ослабление власти хана в Младшем жузе.

Эти причины стали толчком к объединению народа в одно освободительное движение.

Повод начала восстания

Обледенение пастбищ и обильные снегопады зимой 1782 г. стали причиной массового падежа скота. Обнищавшие из-за постоянных грабежей простые жители попали в еще более трудное положение. Кроме того, той же зимой приняли новый указ царя, который позволял казахам переходить реки Урал и Иртыш, однако для этого у них должны были быть особые разрешения, подписанные царской администрацией. Это разрешение еще больше развязало руки местным властям, и простые пастухи для получения этого документа должны были идти на поклон к чиновникам и подвергаться дополнительным поборам.

Все плодородные земли казахов были захвачены казаками, и для того чтобы еще больше ущемить народ, им запрещалось даже арендовать у захватчиков эти земли. Некоторые земли, которые были не из лучших, им все же могли дать в аренду, однако за это взималась несоразмерная плата и залог.

Ход восстания Сырыма Датова

К накаленной до предела обстановке в степи добавлялись частые обоюдные набеги отрядов на казахские аулы и батыров на вражеские крепости. К середине 1783 г. столкновения происходили на постоянной основе. В одном из них был пленен Сырым Датов, свободу которого позднее выкупил хан Нуралы. Причиной стало не только то, что он был мужем сестры хана, но и то, что он имел серьезный авторитет среди степных жителей.

Вернувшись из плена, Сырым вместе с другими влиятельными личностями (Бараком, Тиленшимом, Оразбаем и Жанторем) возглавил мятеж простого народа. С самого начала к восстанию под предводительством Сырыма Датова присоединились племена байбактов, табынов, шекти, кетеев и шеркесов, которые принадлежали к Младшему жузу. Вместе батыры на начало мятежа имели 6200 сарбазов.

В это время выступления казахов носили массовый, сихийный характер. В основном мятежи были направлены на борьбу с царизмом у Орской крепости и линии ниже Урала. Главным очагом восстания стала река Сагыз, у которой были сосредоточены основные силы повстанцев. Основной движущей силой освободительного движения стали люди, имеющие авторитет у народа: старейшины, правители родов, бии и шаруа. Они видели причину всех бед в том, что хан Нуралы держал всю власть в своих руках и не учитывал при этом нужд народа. Такие действия Сырыма стали причиной разногласий с ханом, что позднее привело к полному разрыву.

К весне 1785 г. восстание значительно расширилось в массах и охватило практически весь Младший жуз. Увидев нового лидера, народ отвернулся от хана, что привело к явному кризису его власти и убеждению царской власти в его бессилии. В том же году имперские власти назначили нового Симбирского и Самарского наместника О. А. Игельстрома. Организовав съезд старшин всего Младшего жуза, он поставил два основных вопроса: ликвидация власти хана и разделение жуза на три главных орды.

Не смотря на все действия Игельстрома, восстание не заканчивалось. Повстанцы продолжали свои набеги на аулы. И весной 1786 года хану Нуралы пришлось бежать, а летом того же года императрица Екатерина II своим указом отстранила его от власти.

По этой причине проведение «реформ» Игельстрома встретило серьезное сопротивление со стороны султанов. Во главе этого сопротивления стоял брат отстраненного Нуралы султан Ералы, которые требовал возвращения хана на прежнее место и помощи в подавлении восстания Сырыма Датова.

Политика по усилению ханской власти в 1792 г. привела к еще более массовым выступлениям, так как вовлекала в освободительное движение все больше простых людей. Тем не менее, наблюдая за тем, что хан снова набирает власть, некоторые султаны начали отказываться от своих первоначальных идей и прекратили участвовать в борьбе. Восстание Сырыма Датова превратилось в партизанскую войну. Несмотря на все эти события, антиколониальное движение продолжалось, и в 1797 году хана Есима, которого Игельстром назначил ханом Младшего жуза, убили участники мятежа.

Увидев, что без ханской власти царскому режиму не справиться с казахами, осенью 1797 г. было принято решение назначить новым ханом Айшуака. Этот момент стал переломным в восстании Сырыма Датова, поскольку стал для мятежникова началом конца. Не смотря на то что за ним сохранилось место в составе ханского совета, султаны не прекращали преследовать его. И поэтому Сырым вынужден был бежать в г. Хиву, где и скончался в 1803 г.

Причины поражения восстания

Причин, повлекших поражение освободительного движения, было множество. Однако основными считаются следующие:

- острые противоречия между родовыми племенами;

- разногласия между старейшинами, входящими в Младший жуз;

- различия в требованиях кочевников;

- недостаточное количество и качество оружия повстанцев.

Последствия

Одним из главных положительных последствий восстания Сырыма Датова стало то, что казахам позволили беспрепятственно переходить р. Яик, где впоследствии возникло Букеевское ханство.

Это восстание стало самым крупным конца XVIII века и первым открытым антиколониальным движением. Повстанцы показали, что власть хана очень слаба и не способствует проведению на казахских территориях царской политики, что приводит к нежеланию сотрудничать с ней.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Тест по теме восстания под руководством Е. Пугачева и

С. Датова

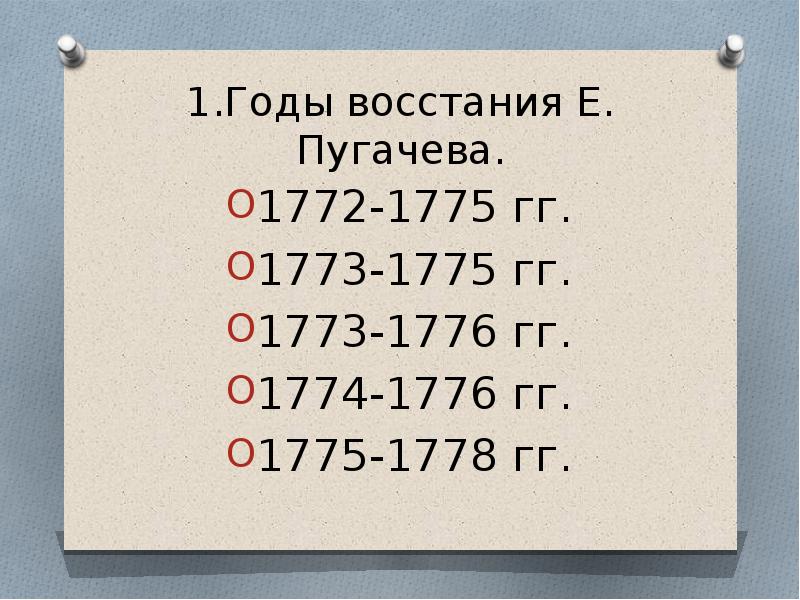

Слайд 2

Описание слайда:

1.Годы восстания Е. Пугачева.

1772-1775 гг.

1773-1775 гг.

1773-1776 гг.

1774-1776 гг.

1775-1778 гг.

Слайд 3

Описание слайда:

Правильный ответ

1773-1775 гг.

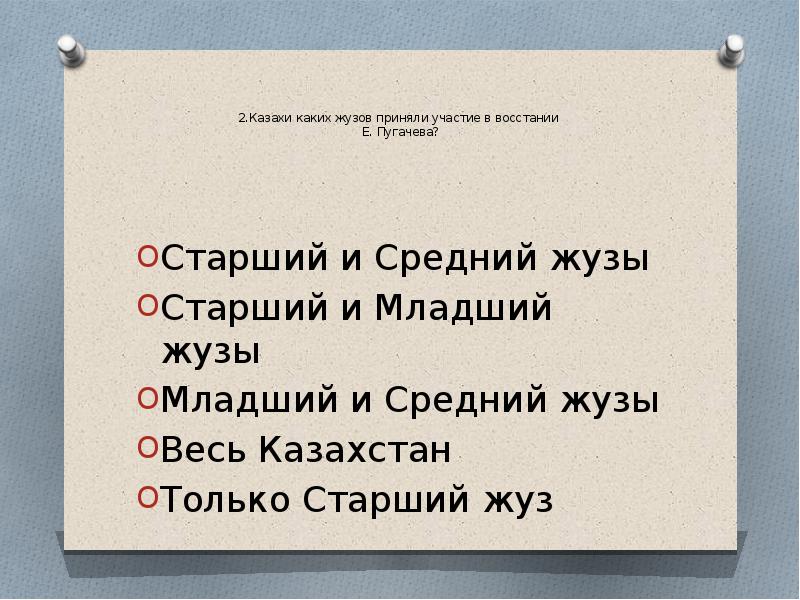

Слайд 4

Описание слайда:

2.Казахи каких жузов приняли участие в восстании

Е. Пугачева?

Старший и Средний жузы

Старший и Младший жузы

Младший и Средний жузы

Весь Казахстан

Только Старший жуз

Слайд 5

Описание слайда:

Правильный ответ

Младший и Средний жузы

Слайд 6

Описание слайда:

3.Что не являлось причиной участия казахов в восстании Пугачева?

Обострение земельного вопроса

Нападение и грабеж яицких казаков на казахские аулы

Изъятие плодородных кочевий казахов

Строительство казачьих крепостей

Введение новых военных налогов

Слайд 7

Описание слайда:

Правильный ответ

Введение новых военных налогов

Слайд 8

Описание слайда:

4.Где находилась ставка

Е. Пугачева?

на берегу р. Урал

на берегу р. Эмба

на берегу Каспийского моря

на берегу р. Усиха

на берегу р. Волга

Слайд 9

Описание слайда:

Правильный ответ

на берегу р. Усиха

Слайд 10

Описание слайда:

5. Кто был ханом Младшего жуза в годы восстания

Е. Пугачева?

Абылай

Нуралы

Ералы

Досалы

Есим

Слайд 11

Описание слайда:

Правильный ответ

Нуралы

Слайд 12

Описание слайда:

6. Когда был распространен Манифест Пугачева по казахским аулам, с обещанием «утолить земельный голод»?

18 ноября 1773 года

15 октября 1772 года

20 сентября 1773 года

17 ноября 1772 года

10 октября 1773 года

Слайд 13

Описание слайда:

Правильный ответ

18 ноября 1773 года

Слайд 14

Описание слайда:

7. Сколько казахских джигитов приняло участие в осаде

г. Оренбурга?

1000

2000

3000

4000

500

Слайд 15

Описание слайда:

Правильный ответ

2000

Слайд 16

Описание слайда:

8. При взятии какой крепости казахские отряды были основной ударной силой Пугачева?

Пресногорьковской

Троицкой

Гагарьевской

Кулагинской

Оренбургской

Слайд 17

Описание слайда:

Правильный ответ

Кулагинской

Слайд 18

Описание слайда:

9.Кто из Среднего жуза призывал своих сторонников к активной поддержке восставших Пугачева?

Абылай хан

Кенесары султан

Дауытбай бий

Ералы султан

Забир мулла

Слайд 19

Описание слайда:

Правильный ответ

Дауытбай бий

Слайд 20

Описание слайда:

10. Какая из ниже перечисленных крепостей не относится к району действия повстанцев в районе Среднего жуза?

Пресногорьковская

Верхнеозерный

Петропавловская

Илецкая

Троицкая

Слайд 21

Описание слайда:

Правильный ответ

Илецкая

Слайд 22

Описание слайда:

11. Кто командовал карательной экспедицией, направленной в степь для подавления восстания Пугачева?

Генерал Лаврентьев

Старшина Колпаковский

Генерал Суворов

Хорунжий Лебедев

Майор Назаров

Слайд 23

Описание слайда:

Правильный ответ

Генерал Суворов

Слайд 24

Описание слайда:

12. Когда по приказу Иностранной коллегии казахам разрешили пользование кочевьями по правому берегу Урала и Иртыша, Волги, Каспийского моря, в районах рек Эмба, Сагиз только в зимнее время?

2 октября 1775 года

7 ноября 1775 года

3 декабря 1775 года

1 января 1776 года

10 февраля 1776 года

Слайд 25

Описание слайда:

Правильный ответ

7 ноября 1775 года

Слайд 26

Описание слайда:

13. Сколько лет длилось восстание под предводительством Срыма Датова?

10

14

3

11

5

Слайд 27

Описание слайда:

Правильный ответ

14

Слайд 28

Описание слайда:

14.Что не относится к причинам восстания С. Датова?

Ослабление ханской власти в Младшем жузе

Насильственный захват плодородных земель у кочевого населения

Усиление нападений Уральских казачьих войск и русских помещиков на казахские аулы

Внедрение нового органа управления Младшим жузом — Пограничного суда

Военные столновения между казахами и казачьими отрядами

Слайд 29

Описание слайда:

Правильный ответ

Внедрение нового органа управления Младшим жузом — Пограничного суда

Слайд 30

Описание слайда:

15. Какие изменения были внесены по новому царскому указу от 27 декабря 1882 года?

Казахам разрешили переход через реку Урал в зимнее время, только со специального разрешения царских властей

Казахам разрешили переход через реку Волгу в зимнее время, только со специального разрешения царских властей

Казахам разрешили переход через реку Ишим в зимнее время, только со специального разрешения царских властей

Казахам запрещалось брать в аренду земли, принадлежавшие казачьим войскам

Казахам разрешалось брать некоторые участки в аренду за определенную плату и только в залог

Слайд 31

Описание слайда:

Правильный ответ

Казахам разрешили переход через реку Урал в зимнее время, только со специального разрешения царских властей

Слайд 32

Описание слайда:

16. В каком году во время одного из вооруженных столкновений с казачьими отрядами погибли дети Срыма Датова?

1777 г.

1778 г.

1779 г.

1783 г.

1785 г.

Слайд 33

Описание слайда:

Правильный ответ

1778 г.

Слайд 34

Описание слайда:

17. Кто освободил Срыма из казачьего плена весной 1784 года?

Хан Абылай

Хан Нуралы

Елизавета Петровна

Ханский совет

Суд биев

Слайд 35

Описание слайда:

Правильный ответ

Хан Нуралы

Слайд 36

Описание слайда:

18. Старшиной какого рода был Срым Датов?

Бериш

Жагалбайлы

Шомекей

Адай

Байбакты

Слайд 37

Описание слайда:

Правильный ответ

Байбакты

Слайд 38

Описание слайда:

19. Автор письма в Петербург, написавшего об участии Срыма на завершающем этапе восстания

Е. Пугачева.

Суворов

Нуралы хан

Сорокин

Рейнсдорф

Неплюев

Слайд 39

Описание слайда:

Правильный ответ

Рейнсдорф

Слайд 40

Описание слайда:

20. Что не относится к целям восстания С. Датова?

Возвратить земли, веками являвшихся собственностью аульной общины

Восстановить сложенную веками систему традиционных маршрутов кочеваний казахских родов

Прекратить захват земель Сибирским казачьим войском

Прекратить завоевания Уральскими казаками казахских земель

Ограничить произвол хана Младшего жуза Нуралы и его окружения

Слайд 41

Описание слайда:

Правильный ответ

Прекратить захват земель Сибирским казачьим войском

Слайд 42

Описание слайда:

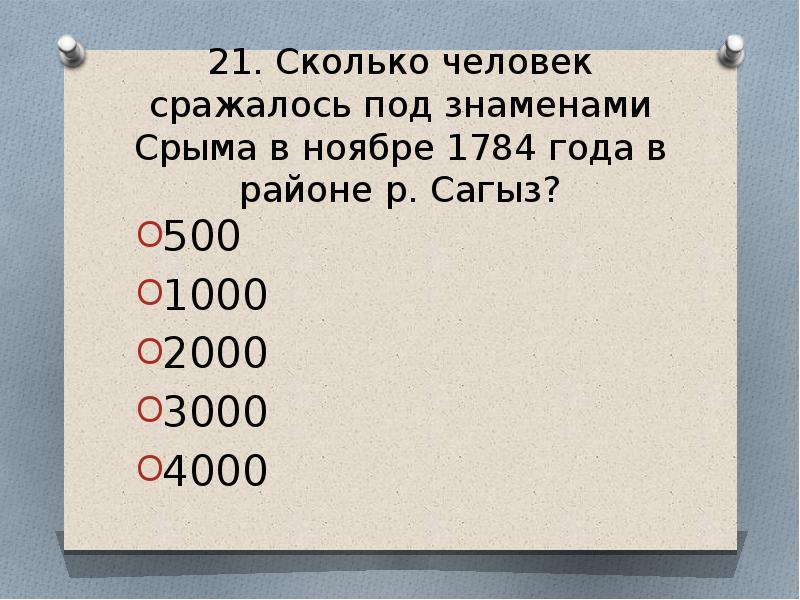

21. Сколько человек сражалось под знаменами Срыма в ноябре 1784 года в районе р. Сагыз?

500

1000

2000

3000

4000

Слайд 43

Описание слайда:

Правильный ответ

1000

Слайд 44

Описание слайда:

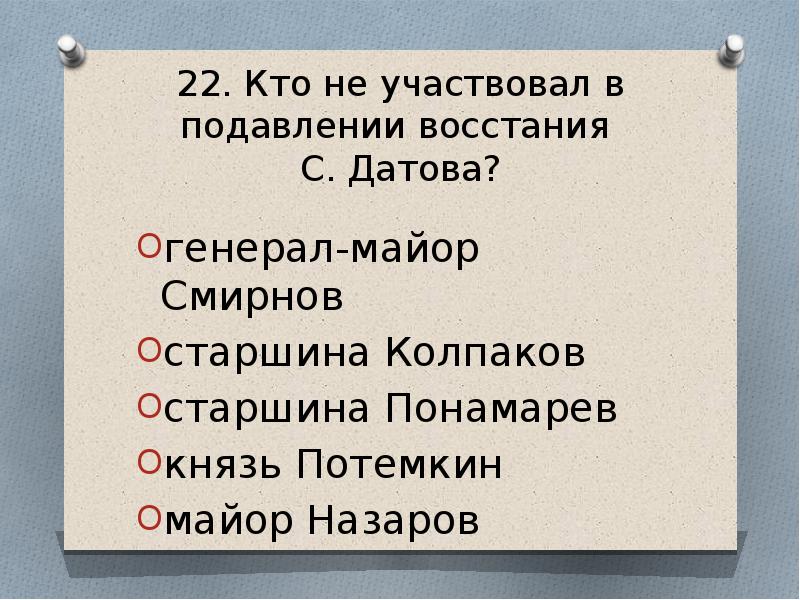

22. Кто не участвовал в подавлении восстания

С. Датова?

генерал-майор Смирнов

старшина Колпаков

старшина Понамарев

князь Потемкин

майор Назаров

Слайд 45

Описание слайда:

Правильный ответ

князь Потемкин

Слайд 46

Описание слайда:

23. Когда съезд старшин Младшего жуза принял решение об отстранении Нуралы от власти?

весной 1785 года

летом 1785 года

осенью 1785 года

весной 1786 года

летом 1786 года

Слайд 47

Описание слайда:

Правильный ответ

летом 1785 года

Слайд 48

Описание слайда:

24. Где скончался хан Нуралы в 1790 году?

Оренбург

Омск

Казань

Уфа

Петербург

Слайд 49

Описание слайда:

Правильный ответ

Уфа

Слайд 50

Описание слайда:

25. Что не относится к перечню причин поражения восстания Срыма Датова?

Разногласия среди старшин Младшего жуза

Разнородность требований основной массы движущей силы восстания

Слабая организация повстанческих отрядов

отсутствие единства среди феодалов

Нападение Срыма Датова на не поддержавшие его восстание аулы

Слайд 51

Описание слайда:

Правильный ответ

Нападение Срыма Датова на не поддержавшие его восстание аулы

Слайд 52

Описание слайда:

Проверочная работа

задание: сделайте сравнительный анализ восстаний под руководством Е. Пугачева и

С. Датова

Через семь лет после подавления

Крестьянской войны 1773-1775

гг. под предводительством Е. И. Пугачева, в которой казахи приняли активное

участие, в Младшем жузе в 1783

г. снова вспыхнуло

восстание шаруа. Во главе восставших встал, старшина

рода Срым Датов.

Это движение имело антифеодальный и антиколониальный характер, было продолжением крестьянской

войны 1773-1775 гг., после которой казахам

удалось решить, хотя и частично, земельную и водную проблемы. Указом 7

ноября 1775 г.

Коллегия иностранных дел разрешила казахам

использовать в зимнее время пастбища в междуречье Урала и Волги, на берегу Каспийского моря, на правом берегу рек Иртыш, Урал, в районе рек Эмба, Сагыз. Но

уступки царского правительства были вынужденными, и по мере укрепления

позиций в

регионе оно стремилось ликвидировать их или ограничить. Активно против

расширения земельных и водных прав казахов выступило Уральское казачье войско. 27 декабря 1782 г. последовал указ

правительства о разрешении зимнего перегона

скота в вышеуказанные районы только

при условии найма казахами земли1. Уральское казачество использовало этот указ в свою пользу,

запретив сдачу казачьих земель в наем

казахам. Была усилена кордонная стража на Уральской линии укреплений, к тому же кроме платы казахи

должны были оставлять аманатов — заложников.

Важным последствием участия казахов в крестьянской войне Пугачева был

дальнейший распад вассальных отношений в Младшем и Среднем жузах. Так, в Младшем жузе

хан Нуралы и султаны постепенно отошли от восставших и заняли позицию

поддержки царского

правительства. Росли недоверие и

враждебность к восстанию среди казахской аристократии, что усилило феодальную

раздробленность.

Разное отношение казахской аристократии и родовой знати к восстанию Пугачева

привело к разрыву союза аристократии и родовых старшин в 80-х г. XVIII в. и кризису ханской власти в конце 70—90-х

г. XVIII в. Постепенно

падало влияние Нуралы-хана в Младшем жузе,

что привело его к политической изоляции, новому выступлению народных масс и первой попытке ликвидации

ханской власти в Младшем жузе.

Весной 1783 г. начались набеги

казахов на Уральскую линию укреплений.

Казахский отряд во главе со старшинами Ташбулатом и Ербулатом напали на Гирьяльский редут, взяли в

плен солдат и угнали скот. К

северо-востоку от Оренбурга действовали отряды под предводительством

Кадыра и Садыра — старшин из рода тама. Они готовились

к нападению на Красногорскую крепость и Татарскую слободу.

Оренбургский комендант Ладыменский направил в степь карательные отряды из оренбургских казаков и

отряд из 1500 башкир под командой сотника С.

Харитонова. Казахские отряды оказали отряду Харитонова упорное сопротивление, но сооруженное казахами каменное

укрепление было взято приступом. Захваченные в плен 56 человек были отправлены на казенные работы.

Летом участилось нападение казахов на укрепления и торговые караваны, что привело

в упадок торговлю со среднеазиатскими ханствами. Было совершено нападение на

Каргайскую крепость, контролировалось движение на тракте между Оренбургом и

Илецкой Защитой. Особенно активными были действия в районе Орской крепостии на

Нижнеуральской дистанции2. Во главе казахов из рода серкеш стоял старшина Дулат.

Но пока это были отдельные выступления, не имевшие объединяющего центра. В это время во

главе народного движения

становится Срым Датов — старшина рода Байбакты. Первые сведения о Срыме Датове приводятся в русских источниках в период движения Е. И. Пугачева. Имеется сообщение

Уральского казака Ф. Курицына о том, что С. Датов в 1774 г. возглавлял казахский

отряд в войске Е. И. Пугачева. Сохранилось донесение А. С. Суворова графу П. И.

Панину от 22 июня 1775 г.,

в котором он сообщает о С. Датове как одном

из активных участников восстания Е. И. Пугачева3. Но с осени

1776 г.

С Датов отошел от движения и перешел на сторону царской администрации. Лишь с 1783 г. он вновь примыкает к повстанцам, ведет борьбу с Уральским казачьим

войском. В декабре 1782

г. С. Датов был захвачен в плен близ Тополихинского

форпоста уральскими казаками, весной 1784 г. — выкуплен из плена ханом Нуралы,

женатым на его сестре. Сумма выкупа включала 70 лошадей и 350 руб. деньгами. С

мая 1784 г.

С. Датов вел ожесточенную борьбу с уральскими

казаками. Казахские отряды действовали в районе Нижнеуральской линии, у Орской крепости. В ноябре в отряде С.

Датова насчитывалось 1000 казахов. В этот период С. Датов отошел от хана Нуралы.

В то же время усилились действия карательных экспедиций в степи. В верховья р. Илек во главе отряда

из 237 оренбургских казаков и 2432 башкир был направлен генерал-майор Смирнов.

Весной 1785 г. ожесточенные

сражения казахов с царскими отрядами

продолжались в районе Нижнеуральской линии. С. Датов возглавлял отряд

из 2700, старшина Барак — 2000 и Тленчи — 1500 казахов. Против них было сформировано три отряда казаков под командованием старшин Уральского войска Каспакова и

Понамарева и премьер-майора Назарова.

Последний вступил в сражение с отрядом

С. Датова, напавшим на крепость Сахарную и Антоновский форпост.

С 1785 г. усилилась борьба

родовых старшин с ханом Нуралы и его окружением.

Старшины требовали от царского правительства, отстранить хана Нуралы от власти и построить управление Младшим жузом

по новой основе. Предлагалось разделить жуз на три части, или орды, —

Байулинскую, Семиродскую и Каракесецкую. В каждой из них собрание старшин и народа провело выборы: в части Каракесек старшиной

был избран Сегизбай-бий, в Байулы — Тормамбет-бий, в Жетиру — батыр Тленши.

Срым Датов был избран советником всех трех

орд, в помощь ему были даны старшина Коккоз-бий и Каратау-бий. Старшины в торжественной обстановке приняли

присягу на верность царскому

правительству. На этом закончился первый этап антиколониального и антифеодального движения в Казахстане4.

Царское правительство предложило собранию старшин согласиться на организацию

Пограничного суда, что было шагом на пути к ликвидации традиционной казахской

государственности. Старшины к вопросу о Пограничном суде отнеслись осторожно,

отложив его решение на будущее. Часть старшин была за сохранение ханской власти, избрание

нового хана. Перед царским правительством старшины ставили вопрос о расширении

зимних пастбищ.

Весной 1786 г. хан Нуралы был изгнан из Младшего жуза и взят под покровительство

царскими властями, укрывшими его в Калмыковской крепости.

Перед царским правительством встал вопрос о новых формах организации государственной власти в

Младшем жузе. Екатерина II одобрила реформу, разработанную

оренбургским губернатором Игельстромом.

Нуралы-хан был отправлен в Уфу. О. А. Игельстром предлагал в поколениях алимулы, байкулы, жетыру создать суды (расправы), подчинявшиеся пограничному суду в Оренбурге.

Расправы должны были возглавлять

председатель и два заседателя из родовых старшин, получавших жалованье. Предлагалось построить в

жузе два или три города, мечети и

школы для детей знати. Эти мероприятия должны были уничтожить политическую обособленность Казахстана от России.

Проект Игельстрома предусматривал удаление хана из жуза, но императрица

решительно отклонила предложение о выборах нового хана при условии учреждения при нем совета.

Нарастал конфликт хана и султанов, не желавших мириться с потерей влияния в

степи, с родовым старшиной. В начале августа они захватили в плен Срыма Датова5,

заключили в оковы и решили держать до тех пор, пока в жуз не будет возвращен из Уфы

хан Нуралы. Известие о пленении батыра Срыма, пользовавшего большим влиянием в

казахских общинах, вызвало беспокойство у Оренбургской администрации.

Игельстром надеялся в проведении реформы на С. Датова, поэтому предпринял энергичные

усилия для его освобождения.

Осенью 1786 г.

С. Датов был освобожден. Но в этот период усилилась

та часть родовых старшин, которая выступила за сохранение ханской власти в Младшем жузе. Они

провозгласили ханом Каипа. В сентябре 1786 г. состоялся съезд

старшин. Было дано согласие на создание

только пограничного суда, в состав которого были избраны шесть родовых казахских старшин, которые не являлись

представителями влиятельных родов.

Решающей силой стали представители царской власти. Председателем пограничного

суда был премьер-майор С. Петращевич, членами секунд-майор И. Капустин, купцы Сеитова

Посада С. Салеев и М. Мирдабаев, башкирский походный старшина А. Ак-Кулянов и мишарский походный старшина X. Абдусалямов.

Среди избранных в расправы были влиятельные казахские старшины Тленчи, Жаныбек,

Тлеп. Таким образом, на административных должностях султаны были замещены родовыми

старшинами. Но выборы проводили только в трех родах Младшего жуза. Пограничный суд не

был связан через расправы со всеми родами Младшего жуза, и это мешало ему влиять

на политическую обстановку в жузе, ограничить влияние султанов. Султаны выразили резкий

протест против организации расправ в степи6.

Открытием пограничного суда старшины воспользовались, поставив вопрос о

земле, расширении зимних пастбищ за счет междуречья Урала и Волги и

частновладельческой земли на побережье Каспийского моря. Генерал-губернатор отменил

плату за пользование только пустопорожними землями, за пользование

частновладельческими землями плата не отменялась. Кроме того, для перехода необходимо было получать

«открытые листы» и оставлять аманатов.

Зимой

1786—1787 гг. начался массовый переход казахов в междуречье Урала и Волги.

Осенью 1786 г. старшины поставили

также вопрос о возвращении в жуз бежавших

рабов. Это требование родовых старшин свидетельствовало о сужении

подлинно общенародных целей — укрепления

казахской государственности и решения земельного вопроса. О. А. Игельстром частично выполнил требования старшин, но поставил условие прекратить пограничные

набеги. В этом случае казахские старшины требовали прекращения насилия над

казахами со стороны прилинейной администрации и Уральского казачества.

Генерал-губернатор Игельстром сознавал, что новую систему управления не удается

распространить на весь жуз. В части родов и после создания расправ сохранялась ханская

власть в лице не признанного царским правительством хана Каипа7. Создание расправ сыграло свою

роль в отстранении султанов от управления жузом. Но реальная власть перешла не к

расправам, а к главным старшинам, поэтому О. А. Игельстром сделал существенное

добавление

к своей реформе, определив полномочия главных старшин. Это снимало аналогии в

управлении Младшим жузом по Уложению 1775 г.

Главные старшины должны были исполнять все предписания генерал-губернатора,

пограничной экспедиции и расправ. Одновременно контролируя работу расправ и

родовых старшин, генерал-губернатор рассчитывал использовать главных старшин

для полного отказа их от восстановления в жузе ханской власти. Это вызвало протест султанов

против царского правительства, ограничивавшего их привилегии.

В Младшем жузе продолжалась внутренняя борьба султанов и старшин по вопросу об

организации государственной власти в жузе. Оставался невыясненным вопрос о замене

исторически сложившейся ханской власти, которая обеспечивала относительное политическое

единство жуза и сложившуюся вассальную систему: хан, султан, родовая знать.

Став главным старшиной в Младшем жузе С. Датов фактически сохранил

традиционную систему вассального подчинения, ее формы и методы. Особое

значение он придавал съездам старшин, созванных им в 1785—1786, 1787 гг. С. Датов хорошо сознавал, что устойчивость и независимость государственной власти

в жузах зависит не только от внутренней организации, но и от внешнеполитического

окружения. Он был за укрепление политических и экономических связей с Россией, но одновременно не доверял царскому правительству. Так, возглавив движение

народных масс, он отказывался от

встреч с генерал-губернатором. Вступив в переписку и переговоры с царской администрацией, пытался нейтрализовать ее, облегчить тем самым борьбу

родовых старшин с султаном и ханом.

Сорвав реформы Игельстрома, Датов понимал, что это означает разрыв с царскими властями и продолжение восстания. Понимал он и то, что успех восстания

возможен лишь при объединении сил

народов Казахстана и Средней Азии, а также родовых старшин. С. Датов вел переговоры с Хивой об оказании помощи казахам оружием, конницей, продовольствием,

а в случае поражения — предоставить кочевья в пределах Хивинского ханства, при этом он ссылался на исторические права

казахов на эти земли, требовал, чтобы

каракалпаки вернули казахам захваченные ранее скот и имущество.

В октябре 1789 г. Игельстром

представил новый проект управления жузом, в

котором учел пожелания правительства: восстановление ханской власти и раздробление Младшего жуза на шесть частей

— расправ. Создавалось главное правление во главе с ханом. С. Датову была предложена должность прокурора. По

новому проекту правительство

отказывалось от ущемления прав хана и султана в Младшем жузе9. Но и

этот проект не был претворен в жизнь.

Правительство настаивало, чтобы генерал-губернатор Игельстром начал переговоры с султаном Эралы, т.е,

возобновилась политика, опиравшаяся на

хана и султанов. Теперь правительство пыталось

ограничить права казахов в использовании пастбища в междуречье Урала и Волги,

что привело к усилению противостояния

в этом районе. Набеги казахов на укрепление Уральской линии участились после назначения

генерал-губернатором А. А. Пеутлинга,

выступавшего против новой политики в регионе.

В 1790 г. 2000 сподвижников С.

Датова сосредоточились на реке Уиле, готовясь

напасть на Илецкую Защиту. Особенно активные действия казахских отрядов

были в 1796 г.

после тяжелого зимнего джута, который привел

к массовой гибели скота.

Весной 1797 г. царское

правительство направило против повстанцев

карательные отряды. В марте был убит хан Есим. В Младшем жузе обострилась борьба за избрание нового хана.

Генерал-губернатор Игельстром предложил экспедиции пограничных дел поручить управление жузом Ханскому совету,

местопребыванием которого была

определена долина р. Малая Хобда10. Ханский совет начал

действовать в августе 1797 г.

Его председателем стал султан Айчувак,

членами Сары Шоннай-бий, Султанбек-бий,

Шакшай-бий и Кошукбай-бий, Битик-мурза. Представителей из семьи покойного хана Нуралы в ханском совете не

было. Включением в совет муфтия М.

Хусаинова предполагали укрепить к

совету благожелательное отношение старшин.

Но генерал-губернатор Игельстром ошибся. Султаны избрали ханом султана

Каратая, не созывая народного съезда. Это означало выступление султанов против

ханского совета, в котором влияние оставалось на стороне родовых старшин. С.

Датов не был избран в ханский совет и откочевал на р. Сырдарью. Здесь он нашел

поддержку у старшин поколения алимулы и выдвинул перед ханским советом

требования по умиротворению обстановки в Младшем жузе, прекращению межродовой

барымты, столкновений с уральскими казаками, об обмене пленными. Решено было восстановить в

Младшем жузе старшинное управление, но в октябре 1797 г.

генерал-губернатор добился избрания ханом Айчувака. Эта кандидатура удовлетворяла и султанов, и родовых старшин. Хан был глубоким стариком, и не мог играть

решающую роль в жизни жуза11. Примирение султанов

и родовых старшин в Младшем жузе ликвидировало почву, на которой С. Датову удавалось сплачивать

вокруг себя родовых старшин и вести борьбу как с султанской группировкой, так и с

царской администрацией. Понимая это, он откочевывал в пределы

Хивинского ханства: По народным

преданиям, С. Датов был отравлен в 1802 г. ставленниками казахских султанов12.

Главной движущей силой восстания были шаруа, стремившиеся избавиться от

феодального и колониального гнета, произвола ханов, султанов и царской

администрации. Они стремились вернуть себе отнятые у них в междуречье Урала и

Волги земли. К восстанию примкнули бии и старшины, преследуя свои классовые интересы — укрепить положение в жузе,

заставить хана и султанов поделить с ними

власть. С. Датов, поддерживая борьбу народных масс за земли, стремился создать новые формы казахской государственности,

ликвидировав ханскую власть и заменив ее народными съездами, а в промежутках передать власть в руки

главных старшин.

Причин поражения восстания было много. Общинная родовая собственность на землю

мешала родовой знати распоряжаться кочевьями, ее тесные связи с царской

администрацией. Отсюда различное отношение народных масс и родовых старшин к

вооруженным

формам борьбы. Восстание в условиях патриархально-родового быта только частично

приобрело законченные классовые формы. Во главе восстания оставались на всем

его продолжении родовые старшины. С. Датов не был до конца последовательным,

предавая и крестьян, и родовых старшин. Постепенно на сторону царской администрации

перешли и другие бии и старшины, участвовавшие в восстании.

Восстание

1783—1797 гг. было крупным выступлением казахстанских

шаруа, направленным против феодальной и колониальной эксплуатации, подорвавшим

основы ханской власти в Младшем

жузе, что приблизило ее окончательную ликвидацию.

1. Материалы по истории

Казахской ССР. М. — Л., 1940 Т. 4. С. 182; Бекмаханова Н. Е. Легенда о Невидимке. Участие казахов в

Крестьянской войне под руководством Пугачева в 1775-1778 гг. Алма-Ата.

1968. С. 182-186.

2.Казахско-русские

отношения в XVIII—XIX вв. (1771 — 1867 гг.): Сб.

документов и

материалов. Алма-Ата, 1964. док. 58. 62.

3.Вяткин М. П. Батыр

Срым. М. — Л„ 1947. — С. 185-187, 190—196.

4.Вяткин М. П. Указ.

соч. С. 207, 210; Казахско-русские отношения в XVIII—XIX вв.,

док. 63,

5.Вяткин М. П. Указ.

соч., С. 210, 211; 221—223, 227—229.; Казахско-русские отношения

в ХУ111-Х1Х вв., док. 64.

6.Вяткин М. П. Указ.

соч. С. 235—239.

7.Вяткин М. П.. Указ.

соч. С. 256—257; Казахско-русские отношения в XVIII—XIX вв.,

док. 70.

8.Вяткин М. П. Указ.

соч. С. 259—264; Казахско-русские отношения в XVIII—XIX вв.,

док. 70.

9.Вяткин М. П. Указ.

соч. С. 264—276,271—272; Казахско-русские отношения в XVIII—XIXвв., док. 70, 71. 72, 73, 74, 75.

10.Вяткин

М. П. Указ. соч. С. 298—308. 318, 330,

337, 346; Казахско-русские отношения в ХVIII-ХIХ вв.,

док. 78, 80.

11.Вяткин

М. П. Указ. соч. С. 347—348. 351—357; Казахско-русские

отношения в

ХУ1П-ХІХ вв., док. 77.

12.Труды

общества изучения Казахстана. Отделение истории и этнограф. VII. в гл. 2. С.

16, Вяткин, Указ. соч. С. 356—357, 380—381.

© Институт истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, 2013

Для копирования и публикации материалов необходимо письменное либо устное разрешение редакции или

автора.

Гиперссылка на портал Qazaqstan tarihy обязательна. Все права защищены Законом РК «Об авторском праве и

смежных правах». 8 (7172) 57 14 08

(вн — 1164)

Обновлено: 24.04.2023

Летом 1837 года началось новое мощное выступление, возглавляемое внуком Абылай хана и сыном Касыма Кенесары.

Весной 1837 года Кенесары с небольшим отрядом появился в пределах Акмолинского округа. Казахи стали массами смекаться под его знамена. Во главе отдельных отрядов стояли как ближайшие родственники Кенесары — НаурыЗбай, Абылгазы, Бопай-ханум, так батыры из народа — Агыбай, Жанайдар, Иман Дулатулы, Жоламана Тленшиулы, Бухарбай. Кроме того, на первом этапе к нему присоединилась часть султанов и биев, состоящих на русской службе, частью преследуя свои интересы, частью от страха перед Кенесары.

Летом 1837 года был разгромлен карательный отряд Чирикова и под властью Кенесары оказались территории Акмолинского, Кокчетавского, Каркаралинского и Баянаульского округов, В начале 1838 года

разрозненные отряды казахов объединяются под властью Кенесары. Весной он направляет посольство западно-сибирскому губернатору Горчакову со специальным письмом-протестом против политики Российских властей, где он требует уничтожения укрепленных пунктов на казахской территории, возврата отобранных пастбищ. Представители султана по дороге были схвачены, и Кенесары возобновляет активные действия против России.

Отряды казахов разгромили отряд войскового старшины Симонова. Летом 1838 года войска Кенесары сосредоточились у Акмолинской крепости. 7 августа состоялся ожесточенный штурм крепости, все ее постройки были сожжены. После этого в течение осени казахи продолжали партизанскую борьбу, систематически нападая на приказы, пикеты и разъезды, опустошая аулы султанов и прерывая коммуникации. Тогда же отряды Кенесары начинают переходить в районы рек Торгай и Иргиз с целью объединиться с отрядами Младшего жуза, возглавляемым Жоламан. батыром.

С конца 1838 года районы Торгая и Иргиза становятся основной базой казахских отрядов, .а войско Кенесары объединяет большинство родов Среднего и Младшего жузов. Колониальная администрация, видя бесполезность карательных экспедиций в глубь стели, меняет тактику и заключает перемирие с казахами. В 1840 году Кенесары получил амнистию, были возвращены из плена его родственники, прекращены карательные походы русских войск, начались переговоры между казахами и русским правительством.

С 1840 года начинается новый этап освободительной борьбы, связанный с возрождением казахской государственности. Совещание представителей казахских родов в Улытау завершилось в сентябре 1841 года избранием Кенесары ханом. Хан Кенесары провел ряд административных и судебных реформ, направленных усиление центральной власти и создание прочного тыла для продолжения борьбы. При хане работал совещательный орган — Ханскйй совет, в который входили его сподвижники. Были организованы ведомства, отвечающие за сбор налогов, военную подготовку, дипломатическую переписку.

Военные действия в степи возобновились в августе 1843 Т. Отряд из 5000 человек под командованием полковника Бизанова выступил из крепости Сахарной, другие отряды вышли из Омска, Петропавловска и

Каркаралинска. Со стороны реки Тобол выступил отрад султана Ахмета Жантюрина, состоящий из преданных царизму казахов. Умело маневрируя, Кенесары измотал в боях отряд Бизанова и вынудил его в сентябре 1843 г. отступить в Орск.

Осенью 1845 г. русские войска и отряды преданных царизму ага- султанов начали новые наступления на аулы Кенесары. Отступив на юг, хан не прекращал борьбу с русскими войсками, однако основные силы были брошены на войну с Кокандом. Соединившись с батыром Жанкожой Нурмухамедулы, Кенесары начал освобождение казахских родов, находящихся под властью Коканда. Зимой 1846 г, отряды кенесаринцев появились в кочевьях Старшего жуза на реке Или и в окрестностях Алатау. Кенесары обратился к кыргызским манапам, призывая их к совместной борьбе против России и Коканда. Однако кыргызы, возглавляемые манапом Ормоном, отвергли его предложение и начали набеги на аулы, подвластные Кенесары. Началась тяжелая война на три фронта — против кокандских войск, кыргызов и русских отрядов.

Отряды Кенесары вошли в 1847 г. в кыргызские земли. Здесь казахские войска столкнулись с огромными трудностями. Незнание местности, враждебное отношение со стороны местного населения, совместные действия кыргызов, кокандцев и русских отрядов предопределили поражение. Последнее сражение Кенесары произошло в горах Кекпы, недалеко от Бишкека. Казахи были окружены кокандскими и киргизскими отрядами. Кенесары попал в плен. Перед казнью он еще раз обратился к кыргызским манапам с предложением прекратить вражду и объединить силы для совместной борьбы с общим врагом, однако и на этот раз манапы отклонили его предложение.

Западно-Сибирский генерал-губернатор Горчаков наградил всех отличившихся в войне кыргызских манапов, а к убийце Кенесары, манапу Калигулу Алибекову, обратился с благодарственном письмом и наградил его серебряной медалью. Головы погибших в боях казахских джигитов были посланы в качестве подарка кокандскому хану.

1)Чем характеризуется первый этап национально-освободительной борьбы с точки зрения причин, мотивов и целей восставших? В чем вы видите причины поражения казахских восстаний конца XVIII- первой половины XIX в. ?

2)Сравните причины восстания под руководством Срыма Датова с причинами восстания под руководством Кенесары Касымова. Чем обусловлена разница?

3)У восстания под руководством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова были не только национальные, но и социальные причины. Какие?

4)Охарактеризуйте государственный строй Казахского ханства при хане Кенесары.

5)Расскажите о традициях и новациях в армии Кенесары.

- Главными причинами восстания стали: усилившийся колониальный, национальный гнет, произвол местных властей, политика русификации, массовое изъятие

- пастбищных земель у казахов под переселенческие фонды (45 млн. десятин), мобилизация мужского населения на фронт. Цель: Цель восстания: Национальное и политическое освобождение, подводящее итог предшествующей борьбе казахского народа за свободу и независимость.Основной целью восстания под руководством Сырыма Датова стало желание прекратить колониальные оккупации казахских территорий и вернуть все захваченные раннее земли, так как казахов лишили практически всех плодородных территорий. Как результат — у простого народа снизились урожаи, а также пропали пастбища для скота. У восстания Кенесары, причины схожи: система ограничения политической самостоятельности казахских жузов . колониальные действия царских властей (земельные захваты, разорение казахских аулов податями, вооруженный грабеж их царскими военными отрядами). Однако восстание было не очень успешным

- Противоречие интересов народа и политики хана Жангира

- Государство, созданное Кенесары, было феодальным государством. Это было обусловлено тем, что феодальные основы производственных отношений казахского народа не были изменены преобразовательной деятельностью Кенесары. Более того, феодальный характер производственных отношений был усилен Кенесары. Он рассматривал территорию Казахстана как собственность его ханского рода и неоднократно подчеркивал это в своих выступлениях. Однако в рамках феодальной экономики Кенесары провел ряд крупных реформ, имевших глубоко прогрессивный характер, т. к. эти реформы способствовали консолидации сил казахского народа, укреплению казахской государственности. Социальную основу ханской власти при Кенесары составляли средние слои биев и другие незнатные феодалы, в том числе батыры.

- Армия Кенесары состояла не только из казахов, но и других национальностей, которые привлекались для введения новой тактики военных операции, для обеспечения новых видов вооружения. Первым прообразом современных танков в армии Кенесары был так называемый Бешбармак. Так назывались обшитые дюралью колесницы, в которых запрягали специально обученных боевых сайгаков. маневр «Куколд», заключавшийся в глубоком фланговом обходе передовых пунктов дислокации русских войск.

Лучшие помощники

Восстание под руководством К. Касымова в 1837-1847годы занимает особое место в истории национально-освободительного движения казахского народа. В отличие от всех прочих крупных восстаний казахов XVIII-XIX веков в восстании Кенесары участвовали народные массы всех трех жузов. Массовость движения, широкий размах, ярко выраженный политический характер являются специфическими особенностями восстания Кенесары.

Кенесары Касымов — казахский султан, предводитель антиколониального, освободительного движения на территории Казахстана, внук хана Абылая родился в 1802 году в урочище Кокчетау, нынешней Кокчетавской области.

Требования Кенесары.

О восстановлении территориальной целостности Казахстана, сохранении его самостоятельности были изложены в его переписке, адресованной императору Николаю I, оренбургским губернаторам В. Перовскому, В. Обручеву, сибирскому губернатору П. Горчакову, председателю оренбургской пограничной комиссии А. Генсу.

Цель восстания.

Восстановить ханскую власть и вернуть Касымовым ханский титул, возвратить отнятых царизмом казахских земель, уничтожить построенные укрепления, прекращение налогового обложения и взимания всевозможных пошлин. А также борьба Кенесары с кокандским и хивинским ханствами за возвращение ранее принадлежавших казахам земель.

Социальную базу движения Кенесары составляли казахи-кочевники, а также недовольные экспансивной политикой соседних государств и ликвидации ханской власти крупных феодалов. Восстание 1837-1847 годов по характеру, движущим силам было массовым, антиколониальным, направленным против утверждения колониальных порядков.

Ход восстания.

Стремясь вытеснить хана Кенесары из пределов Младшего и Среднего жузов, колониальные власти возвели укрепления Иргиз и Тургай. Это вынудило восставших откочевать в 1846 году в Семиречье, в пределы Старшего жуза. Предвидя такой ход событий, в Семиречье был направлен отряд с артиллерией под командованием председателя сибирского пограничного управления генерала Вишневского. Под давлением превосходящих сил Кенесары перешел на правый берег Или, перекочевал в предгорья Алатау и приблизился к землям киргизов. Гибель Кенесары.Осенью 1846 года было заключено перемирие с кыргизами, однако вскоре по наущению кокандцев кыргызы убили казахского батыра Саурыка, и война возобновилась. Зимой 1846 года отряды кенесаринцев появились в кочевьях Старшего жуза на реке Или и в окрестностях Алатау. Кенесары обратился к кыргызским манапам, призывая их к совместной борьбе против России и Коканда. Однако кыргызы, возглавляемые манапом Ормоном, отвергли его предложение и начали набеги на силы, подвластные Кенесары. Началась тяжелая война на три фронта – против кокандских войск, кыргызов и русских отрядов. Последнее сражение Кенесары произошло в горах Кеклы, недалеко от Бишкека. Казахи были окружены кокандскими и кыргызскими отрядами, в бою погиб брат хана – батыр наурызбай, сам Кенесары попал в плен и с 32 султанами погиб. Это восстание потерпело поражение.

Причины поражения: 1. Внутриродовая разобщенность казахов;

2. Отутствие поддержки рядом феодальных групп. Султаны, бии, получившие многие льготы от правителей Российской империи, не были заинтересованы в создании централизованного феодального государства;3. Раздробленные по жузам казахские роды поддерживали восстание в основном в своих пределах;

4. Самоуправства Кенесары и жесткая расправа с не поддержавшими его аулами были не в традициях казахов;

5. Кенесары не смог объединить воедино борьбу против царской России, Бухарой и кокандскими феодалами.

Однако в истории национально-освободительной войне казахского народа занимает исключительно почетное место. Это восстание было самым крупным восстанием казахов в XIX веке, поднявшем на борьбу с царизмом большинство населения всех трех жузов. Оно охватило почти весь Казахстан, и было одним из наиболее длительных восстаний казахов.

Восстание Кенесары носившее антиколониальный характер, сыграло прогрессивную роль в истории казахского народа. Оно явилось школой политического воспитания масс. Восстание показало огромные силы сопротивления казахского народа. На базе этого восстания позже развивались восстания 50-60-х годов XIX в.

78.Восстание под предводительством Жанкожи Нурмухамедулы 50-ые гг. XIX в.

К середине XIX в. в очень сложном положении оказались казахи, кочевавшие в районе Сырдарьи. Они подвергались двойному гнету — с одной стороны, Хивинского и Кокандского ханств, а с другой российской колониальной политики.

Еще в 1843 г. казахи низовьев Сырдарьи под предводительством Жанкожи Нурмухамедова разрушили хивинскую крепость на Куандарье. В 1845 г. уничтожили отряд из 2000 человек, направленный для ее восстановления. Жанкожа батыр со своими отрядами очистил низовья Сырдарьи от хивинцев.

В 1853 г. русскими войскам во главе с В. Перовксим была взята Ак Мечеть и создана Сырдарьинская военная линия. Это привело к изъяти. Больших площадей земли у казахов и водворению здесь казаков и переселенцев из России. К 1857 г. около 3 тысяч казахских семей были согнаны со своих мест, а их земли заселили переселенцами. Территория от Раима — первой крепости Сырдарьинской укрепленной линии, до Ак Мечети отошла под контроль царских войск. Усилился сбор податей и принуждение казахов к строительству новых крепостей. Это привело к еще большему обнищанию трудящихся и началу нового этапа восстания.

Таким образом, причинами восстания было:

стремление Хивинского ханства установить свою власть над сырдарьинскими казахами, считая это регион сферой своего влияния;

ужесточение колониального гнета и обострение земельного вопроса;

рост налогов и податей, направление для их сбора военных сил;

усиление произвола царской администрации;

насильственная мобилизация приаральских казахов для постройки крепостей.

Восстание началось в 1856 г., его возглавил один из руководителей рода шекты, участник восстания Кенесары Касымова, батыр Жанкожа Нурмухамедов, которому было более 90 лет. Он превратил крепость Жана-кала в центр восстания. К концу 1856 г. весь район Казалы был охвачен восстанием. Жанкожа с войском до 1500 воинов осадил Казалинский форпост, уничтожил Солдатскую слободу. Против повстанцев были направлены отряды войск под командованием Михайлова и майора Булатова, но их действия оказались безуспешными. Тогда на подавление восстания был брошен отряд генерал-майора Фитингофа численностью 300 казаков и 320 солдат с артиллерией. 9 января 1857 г. в урочище Арыкбалык произошло решающее сражение, в результате которого повстанцы потерпели поражение, хотя их численность доходила до 5 тысяч человек. Жанкожа с остатками восставших вынужден был переправиться на правый берег Сырдарьи и уйти в пределы Хивинского ханства. С ним ушло до 20 аулов. Так закончилось восстание сырдарьинских казахов. Каратели разграбили аулы, было угнано 21 400 голов крупного рогатого скота.

Восстание Кенесары Касымова

Именно восстание Кенесары Касымова вошло в историю, как самое масштабное и продолжительное среди всех мятежей на территории современного Казахстана, направленных против Российской империи. Дело в том, что Россия в прошлом вела довольно агрессивную и экспансивную политику на многих направлениях, включая среднеазиатское, и царские эмиссары пытались везде насаждать свои порядки. Это в конечном итоге и стало одной из причины восстания Касымова, продлившегося целых десять лет, с 1837 по 1847 год. Возможно, оно было бы подавлено раньше, но значительные силы были России в те годы были брошены на театр боевых действий Кавказской войны, который был наиболее приоритетным направлением. Тем не менее, в степи продолжали расти новые русские крепости, и некоторые представители казахской знати переходили на сторону царя, становясь его наместниками. Всё это вызывало у Кенесары Касымова желание любой ценой остановить проникновение России в казахские степи, разрушить уже построенные крепости и остановить возведение новых. При этом предводитель восстания сперва попытался решить проблему мирным путём, с помощью дипломатии, и сохранились даже некоторые его письма, направленные Николаю I и высшим российским государственным чиновникам. Однако, дипломатия не принесла никаких результатов, и тогда Касымов начал боевые действия, тщательно к ним подготовившись.

Политика первых киевских князей кратко. История, 10 класс.

Реформы Александра I и Сперанского

Причины восстания Кенесары Касымова

Причины поражения Кенесары Касымова

- Притеснение казахского населения. Расширяя свои границы в Средней Азии, Российская империя повсюду насаждала свои законы и обычаи. Те местные жители, что принимали их, обычно получали определённые привилегии, так что часть казахской знати поддерживала Россию. Тем не менее, большая часть населения противилась насаждению русской культуры, что и стало одной из основных причин восстания Кенесары Касымова.

- Введение дополнительных налогов. Причём платить их должны были не все, а лишь казахи, что по понятным причинам казалось им несправедливым.

- Стычки с казаками. Точнее, не совсем стычки – казаки время от времени совершали набеги на казахские земли, что отнюдь не способствовало укреплению российско-казахских отношений.

- Колониальная политика России. Ещё одной причиной восстания Касымова стало именно то, что он боялся превращения территории современного Казахстана в российскую колонию, лишённую собственной государственности. Именно поэтому основной целью восстания стало восстановление казахской государственности вместе с остановкой дальнейшей колонизации.

- Ликвидация ханской власти. До поры до времени казахские ханы были наделены властью, что сохраняло за ними определённую долю независимости. Однако, Александр I своим “Указом о сибирских киргизах” приказал ликвидировать ханскую власть, заменив её российской системой управления.

Суть и события восстания Кенесары Касымова

Восстановленное Касымовым Казахское ханство на карте

Хотя официально считается, что восстание продлилось с 1837 по 1847 год, в действительности оно началось несколько раньше. Уже в 20-х годах XX века отец и брат Кенесары Касымова открыто выступали против учреждения в казахских степях царских приказов. Однако, в ходе конфликта с кокандским ханством в 1836 году был убит его брат, а в 1840 – отец, что вынудило его возглавить национально-освободительное движение самому, а также начать поиски новых союзников. События восстания Кенесары Касымова не сразу приняли кровавый оборот – сперва он испробовал дипломатию, но, когда она провалилась, поднял мятеж, поддержанный множеством родов Среднего и Младшего Жузов. При этом к восстанию Касымов готовился долго и тщательно, он даже привлекал на свою сторону опытных оружейников из числа иностранцев-европейцев и беглых русских. Активные боевые действия начались в 1837 году, когда войска Касымова перехватили караван, шедший из Петропавловска в Ташкент. Именно тогда представители царской власти осознали, что у них под боков выросла новая грозная сила, с которой невозможно не считаться. В последующие годы казахам удалось одержать ещё ряд важных побед, в том числе и над своими соперниками-кокандцами.

55 интересных фактов об ураганах

30 интересных фактов о кровеносной системе и крови

Спустя 4 года после начала восстания Кенесары Касымова, в 1841 году, он был избран ханом новопровозглашённого государства – Казахского ханства. При этом боевые действия против России практически прекратились, Касымов хотел сохранить ханство и избежать лишних проблем, а потому был готов к переговорам. Однако, Николай I заявил, что “двум монархам в одном царстве не бывать”, и потребовал полного подчинения, вследствие чего боевые действия возобновились. Известно, что Касымов правил железной рукой, и проводил жестокие репрессии против своих соперников. Это не прибавляло ему популярности – хан полагал, что только жестокость может упрочить его власть, и это настроило против него немало влиятельных древних родов. К этому времени России удалось собрать достаточные силы, чтобы при поддержке лояльных казахских правителей вытеснить Кенесары Касымова с территории Младшего и Среднего Жузов, так что он перебрался в Старший Жуз, вступив там в конфликт с киргизами. Между казахами и киргизами разгорелась настоящая война, в ходе которой Касымов попал в плен в результате предательства, после чего был казнён. На этом события его восстания были закончены. Кенесары Касымов стал последним казахским ханом.

Итоги и результаты восстания Кенесары Касымова

Значение восстания Кенесары Касымова

Читайте также:

- Апартеид в юар кратко

- Burberry история бренда кратко

- Достоинства и недостатки шпоночных соединений кратко

- Мое отношение к базарову кратко

- Военное дело в крымском ханстве кратко

1.

Национально-освободительная

борьба казахского народа за

восстановление государственного

суверенитета

2. План:

1. Народно-освободительная борьба.

2. Народно-освободительное движение,

возглавляемое Сырымом Датулы.

3. Народно-освободительное движение,

возглавляемое Исатаем и Махамбетом.

4. Народно-освободительное движение,

возглавляемое Кенесары Касымулы.

Цель: познакомиться с основными

событиями из истории национальноосвободительного движения казахов в 18-19

вв.,

3.

1.Казахскому народу пришлось вести долгую борьбу за

восстановление независимости и сохранение государства.

Национально-освободительная борьба народа против колониализма

объединяет все слои общества, охваченные общим национальным

чувством. Она проявляется в виде народной и партизанской войны,

бунтов и восстаний, движений протеста, идеологической и политической борьбы. Конечной целью этой борьбы является

достижение государственного суверенитета и национальной

независимости. Можно выделить несколько этапов национальноосвободительной борьбы казахов.

Первый этап (конец XVIII — первая половина XIX в.) — это этап

монархических иллюзий и веры в «хорошего царя», этап борьбы за

восстановление «настоящей ханской власти». Обострение

земельного вопроса из-за казачьей колонизации Степи, нехватка

пастбищ, грабительские набеги казаков на казахские аулы — это

основные причины недовольства казахского народа, вылившегося в

восстания конца XVIII в.

4.

2.С 1783 по 1797 гг. на протяжении 14

лет

продолжалось

народносвободительное

движение

под

руководством Сырыма Датулы.

Справедливый, умный би Сырым

пользовался большим авторитетом у

народа как человек глубокого ума,

волевой, находчивый, красноречивый.

Это

был

отважный

батыр,

вобравший в себя качества бия, хана.

Одной

из

причин

народного

восстания стало принятие царским

правительством указов о запрещении

кочевок на территориях между Уралом и

Волгой, Есилем и Тоболом, а также на