Ровно 50 лет назад, 5 января 1968 года, первым секретарём чехословацкой компартии был избран Александр Дубчек. Эту дату считают началом Пражской весны — серии политических реформ в Чехословакии, закончившейся введением в страну войск Организации Варшавского договора (ОВД). О том, почему в стране, являвшейся союзником СССР, строительство «социализма с человеческим лицом» закончилось провалом, — в материале RT.

Компромиссная фигура

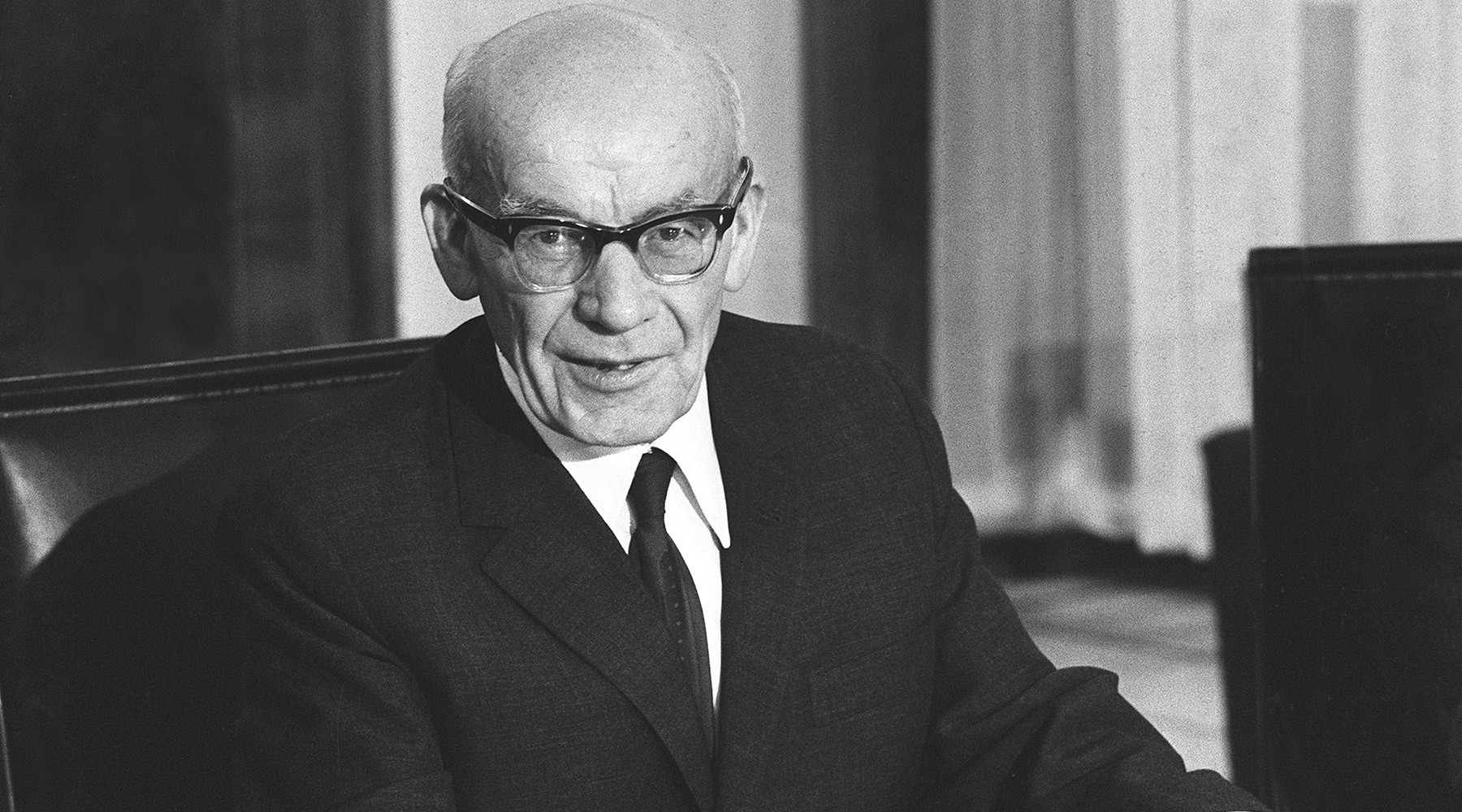

3—5 января 1968 года в Праге состоялся пленум ЦК Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), на котором с должности первого секретаря Компартии был отстранён прежний лидер Антонин Новотный, также занимавший пост президента страны. Новым лидером партии был избран Александр Дубчек — глава компартии Словакии, известный партийный деятель, находившийся в оппозиции к Новотному.

Формально Новотный оставил должность после многомесячной дискуссии о возможности совмещать пост главы компартии и президента страны. Однако на деле к тому моменту в партии сложилась сильная оппозиция действующему лидеру, объединившая как сторонников либерализации режима, воспрявших после разоблачения культа личности Сталина в СССР в 1956 году, так и словацкое крыло компартии, недовольное пренебрежительным отношением лидера к Словакии.

«Новотный был в Словакии очень непопулярен, а остатки доверия потерял, выступив в августе 1967 года в Матице словацкой (Словацкое национальное культурно-просветительное общество. — RT), когда он публично оскорблял словаков, — отмечает в интервью Радио Чехии Ян Рыхлик из Института чешской истории философского факультета Карлова университета. — Дубчек выступил против него сначала в президиуме, а затем и в ЦК осенью 1967 года. Так он попал в главное течение».

По словам историка, тот факт, что Дубчек был словаком, сыграл в его назначении важную роль — требовался кто-то, кто мог бы успокоить эту часть страны. Кандидатуру Дубчека как компромиссного для консерваторов и реформистов кандидата поддержал и сам Новотный. Говорят, что в узком кругу президент так охарактеризовал нового главу компартии: «Не бойтесь, всё в порядке, Дубчек — слабак, он не справится с должностью».

Другим возможным претендентом на пост главы партии от Словакии был Густав Гусак — один из руководителей антифашистского Словацкого национального восстания в 1944 году, в 1950 году обвинённый в буржуазном национализме и позже приговорённый к пожизненному заключению. Он был реабилитирован в 1963 году. Гусак считался сильным лидером и именно поэтому годился на роль компромиссной фигуры.

- Премьер-министр России Алексей Косыгин, генеральный секретарь Коммунистической партии Леонид Брежнев и чехословацкий лидер Александр Дубчек

- Gettyimages.ru

- © PhotoQuest

Не выступали против Александра Дубчека и в СССР. «В Москве знали о ситуации, но решили сохранять нейтралитет, что означало, конечно, свободу рук для критиков Новотного. Леонид Брежнев недолюбливал Новотного, считал его политику причиной нараставших трудностей в Чехословакии, к тому же не мог ему простить некоторых возражений в 1964 году по форме освобождения Хрущёва от высших постов», — отмечает в своей публикации на эту тему известный советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Леонид Мусатов.

Дубчек долгое время жил в СССР, был выпускником Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Как отмечалось в ныне рассекреченной депеше ЦРУ, датированной 27 марта 1968 года, советское руководство «не считало Дубчека тем, кто желал проводить антисоветскую линию».

«Проявления антисоциалистического характера»

После того как Дубчек встал у руля КПЧ, реформисткое крыло партии нацелилось на окончательное устранение Новотного с поста президента. Это удалось сделать в конце марта 1968 года. Высший государственный пост возглавил популярный генерал Людовик Свобода. До этого времени, впрочем, Дубчек не предпринимал никаких принципиальных реформ, несмотря на громкие заявления о демократизации.

Реальные изменения в сторону рыночной экономики начали проводиться ещё при Новотном и не вызывали особого противодействия среди товарищей по соцлагерю, поскольку это было общей тенденцией. Как раз тогда же проводились косыгинские реформы в СССР, а в Венгрии Янош Кадар строил знаменитый «гуляш-социализм».

Однако реализация реформ не привела к желаемому результату, и в 1968 году индустриальная и развитая Чехословакия была вынуждена обратиться за экономической помощью к СССР. Отставание и экономические проблемы расшатывали веру в социализм.

«Экономические проблемы представляют непосредственную угрозу только для Чехословакии, — отмечалось в меморандуме ЦРУ от 27 марта 1968 года, направленном на имя Уолта Ростоу, специального помощника президента США. — Люди, в особенности элита и молодёжь, считают, что это вина партии. <…> Когда коммунисты пришли к власти в 1948 году, Чехословакия жила лучше, чем Западная Германия. Сейчас производство на душу населения составляет две трети, а потребление — три пятых от западногерманского уровня».

Руководству партии после прихода к власти Дубчека было не до экономики: шла, как вспоминал один из его сподвижников, секретарь ЦК КПЧ Зденек Млынарж, борьба за распределение портфелей.

В стране между тем началось брожение, стали создаваться полуофициальные организации сторонников либеральных реформ. В апреле 1968 года реформисты провели своих людей в руководство партии и государства и даже провозгласили новую программу действий, тезисы которой в основном сводились к обещаниям политических изменений: больше свободы прессы, собраний, многопартийная система.

- Антикоммунистический протест в Чехословакии, 1968 год

- Gettyimages.ru

- © Bettmann

«Атмосфера в стране становилась другой, инициатива постепенно переходила в руки нетрадиционных политических сил, которые оказывали давление на партийно-государственное руководство через средства массовой информации и в целом вне рамок официальных структур», — отмечал в своей работе Леонид Мусатов.

«Наряду с демократизацией начали вылезать и недобитые нацисты, вернувшиеся из мест лишения свободы», — рассказал в интервью RT депутат Государственной думы России 6-го созыва Юрий Синельщиков, находившийся в группе советских войск, вошедших в 1968 году в Чехословакию.

Также по теме

«Всё было переосмыслено гораздо позже»: 60 лет назад началось Венгерское восстание

60 лет назад, 23 октября 1956 года, началось восстание в Будапеште. Всё происходившее в последующие две недели продемонстрировало миру…

В январе 1968 года Дубчек встретился с советским руководством, а уже в конце марта ЦК КПСС разослал партийному активу информацию о положении дел в Чехословакии. В ней, в частности, отмечалась «тревога по поводу многих проявлений антисоциалистического характера». «Тов. А. Дубчек во всех случаях твёрдо заверяет, что новое руководство ЦК КПЧ контролирует обстановку и не допустит нежелательного её развития», — подчёркивалось в документе.

С точки зрения руководства СССР проявления антисоциалистического характера заключались, в первую очередь, в стремлении вывести Чехословакию из ряда союзников СССР в разгар холодной войны.

«Делаются попытки бросить тень на внешнеполитический курс Чехословакии, подчёркивается необходимость проведения «самостоятельной внешней политики». Раздаются призывы к созданию частных предприятий, отказу от плановой системы, расширению связей с Западом. Более того, в ряде газет, по радио и телевидению пропагандируются призывы «к полному отделению партии от государства», к возврату ЧССР к буржуазной республике», — отмечалось в документе ЦК КПСС.

Ориентация на Запад

«Всё-таки чехословацкое общество было ориентировано на Европу и на Запад, — отметил в интервью RT профессор Института международных актуальных проблем Александр Задохин. — И элита, и интеллигенция, и обыватели считали, что их место в Европе. Их не устраивала авторитарная позиция руководства Советского Союза, то, что Советский Союз им навязывает линию поведения».

«Запад был нацелен на Чехословакию, было видно, что он много внимания ей уделяет, не так, как Польше и Венгрии», — отмечает Юрий Синельщиков.

По словам бывшего советского военнослужащего, в Чехословакии свободно ловились западные пропагандистские радиостанции, распространялась прозападная литература, были подготовлены склады с оружием для антикоммунистического подполья. «Мы много оружия изъяли у них из всяких подпольных складов», — отмечает участник событий.

«По данным КГБ СССР, в 1962 году в США был разработан оперативный план тайных операций по подрыву внутриполитической ситуации в европейских странах, входивших в соцлагерь, — отметил в интервью RT заместитель генерального директора бюро «Стратегические коммуникации» Евсей Васильев. — Американцами велась системная работа по поддержке «антисоциалистических элементов», в том числе с территории третьих стран».

- Владислав Гомулка

- AFP

Впрочем, 23 марта 1968 года на совещании коммунистических партий в Дрездене советский генсек Леонид Брежнев был мягок к Дубчеку. Если польский лидер Владислав Гомулка и первый секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрихт заявили о ползучей контрреволюции в Чехословакии, то Брежнев лишь выразил обеспокоенность происходящим. Советская сторона пыталась повлиять на события в Чехословакии мирными средствами.

Одновременно нарастала обеспокоенность соседних ГДР и Польши, опасавшихся, что процессы дестабилизации перекинутся и на их территории. КГБ в свою очередь докладывал о формировании антигосударственной группы в руководстве Чехословакии во главе с премьер-министром Олдржихом Черником, связанной с диссидентскими кругами в интеллигенции (Милан Кундера, Вацлав Гавел и др.) и даже якобы, с «буржуазной» эмиграцией.

«Были попытки мирным путём разрешить кризис, но на это не пошла и чехословацкая сторона», — отмечает Александр Задохин. «Они не хотели идти на уступки — Запад их поддерживал, они ориентировались на Запад и считали, что им не по дороге с Советским Союзом», — подчеркнул эксперт.

Военное решение

Впервые вариант военного решения проблемы был озвучен ещё 8 мая 1968 года в Москве на встрече руководителей СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии. В следующем месяце (20—30 июня) в Чехословакию впервые вошли войска стран ОВД — состоялись учения «Шумаво».

Также по теме

Трибунал над прошлым: зачем Восточная Европа хочет осудить коммунистические режимы

Восемь государств Восточной Европы, в том числе Польша, могут учредить международный суд для расследования «преступлений коммунизма»….

Между тем ситуация в Чехословакии накалялась. Несмотря на давление Москвы, местное руководство не желало сворачивать либеральные реформы, активизировались бывшие буржуазные партии, создавались новые политические организации некоммунистического толка. И хотя летом 1968 года партийному руководству СССР и Чехословакии в ходе встреч в Чиерне-над-Тисой и Братиславе удалось согласовать общую линию поведения с сохранением контроля КПЧ над обществом, в Москве всё меньше верили Дубчеку.

Уже 8 августа 1968 года советский посол в Чехословакии телеграфировал в Кремль о встрече с Александром Дубчеком, отметив, что тот хотя и обязался вести борьбу против правых и буржуазных сил, но не был искренен и в целом был неспособен выполнять взятые на себя обещания.

Тем временем в чехословацкой печати шла резкая критика СССР, активно обсуждались вопросы политической переориентации страны, что, несомненно, вызывало раздражение советского руководства.

18 августа 1968 года на встрече руководителей СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии венгерский лидер Янош Кадар, ранее поддерживавший Дубчека и выступавший против военной интервенции, с сожалением констатировал, что Прага не выполняет договорённости, достигнутые в Братиславе. Было принято окончательное решение о вводе войск.

«Это же был уже третий случай введения войск в страны Восточной Европы, — напоминает Александр Задохин. — В ГДР (подавление протестов в 1953 году в Восточном Берлине), потом в Венгрии (подавление антикоммунистического восстания в 1956 году), поэтому уже был такой стереотип решения этих проблем».

Другой причиной, которая всё-таки обусловила ввод войск, по мнению эксперта, был кризис социалистического строительства в самом СССР.

«Социализм как-то не получался, а когда не получается внутри, очень часто делают ставку на внешнюю политику», — отметил политолог.

«Мнение о том, что СССР решил жёстко подавить демократические преобразования в Чехии военным путём, не соответствует действительности и является одним из многочисленных мифов Пражской весны, — считает Евсей Васильев. — На самом деле, решению о вводе контингента ОВД предшествовало несколько месяцев длительных переговоров. В какой-то момент стороны даже пришли к компромиссу, посчитав ситуацию вокруг Пражской весны урегулированной».

Однако, по словам эксперта, КПЧ во главе с Александром Дубчеком, выступившая, по сути, инициатором реформ, «к августу 1968 года частично утратила контроль над ситуацией и не смогла выполнить договорённости, достигнутые по итогам переговоров в Чиерне-над-Тисой и Братиславе».

- Советские танки Т-55 с «полосами вторжения» во время операции «Дунай», 1968 год

- © Wikimedia Commons

21 августа 1968 года войска СССР, Польши, Болгарии и Венгрии начали операцию «Дунай» и вошли на территорию Чехословакии. Военные ГДР хотя и были мобилизованы, но оставались на границе страны, играя роль резерва. Пражская весна была подавлена.

Александр Дубчек и президент Свобода в конце концов согласились узаконить пребывание войск стран ОВД на территории своих государств до нормализации ситуации. Большая часть военных стран ОВД была выведена до конца 1968 года. В Чехословакии была создана отдельная группа советских войск, находившаяся на территории страны до «бархатной революции» 1989 года. Сам Дубчек оставался у власти до апреля 1969-го, пока его не сменил Густав Гусак.

«США прекрасно знали о предстоящем вводе войск ОВД в Чехословакию, — отмечает Евсей Васильев. — Расчёт был на то, чтобы спровоцировать СССР на резкие шаги, которые, в свою очередь, должны были вызвать широкий общественный резонанс и привести к ещё большим последствиям. Так и произошло. Тема Пражской весны стала лейтмотивом уже «бархатной революции» 1989 года, а позднее — одним из ключевых аргументов необходимости вступления Чехии в ЕС и НАТО. Безусловно, события Пражской весны были использованы США для организации масштабной антисоветской пропаганды, которая должна была внести раскол между между странами соцлагеря и одновременно оттеснить внимание мировой общественности от военных преступлений США во Вьетнаме».

События 1968 г. в Чехословакии стали поворотом в развитии СССР – от расстановки сил в Политбюро ЦК КПСС и внешней политики страны до развития экономики, культуры, общественного движения. Послехрущевское время вновь поставило перед высшим политическим руководством страны вопрос: насколько далеко могут зайти эти реформы? Где та грань, после которой реформы могут затронуть и поколебать основы социализма? Сама постановка этого вопроса для коммунистического руководства была по-своему закономерна: убеждение в существовании враждебного империалистического окружения, военные конфликты (война во Вьетнаме, Шестидневная война и разгром союзников СССР на Ближнем Востоке) создавали ощущение постоянной внешней угрозы.

Не было и полной уверенности в прочности лагеря социализма, социалистической системы. Не были забыты ни берлинское восстание 1953 г., ни венгерские события 1956 г., ни волнения в Польше, ни попытки более или менее далеко уйти от союза с КПСС в Югославии, Китае, Албании, Румынии.

В 1967 г. в Чехословакии вспыхнула борьба за власть внутри высшего партийного руководства страны. С различных сторон велась резкая критика деятельности Антонина Новотного – одновременно первого секретаря ЦК КПЧ и президента Чехословакии. В декабре 1967 г. Прагу посетил Леонид Брежнев. Формальным поводом для визита стало приглашение Новотного отдохнуть и поохотиться. Однако Брежнев потратил время не на охотничьи развлечения, а на многочисленные консультации с чехословацкими лидерами. В результате он дал фактическое согласие на замену Новотного, заявив, что «это ваше дело».

На декабрьско-январском пленуме ЦК КПЧ разгорелась политическая схватка, в которой «коммунистические фундаменталисты» оказались в абсолютном меньшинстве. «Реформаторское крыло» предлагало план демократизации КПЧ. Третья проявившаяся тогда группа в КПЧ – словацкая, лидером которой был Александр Дубчек. Словаки были раздражены сокращением местных полномочий, проведенным Новотным.

Позиции Новотного в президиуме ЦК были относительно прочными, но недостаточными, чтобы обеспечить ему сохранение поста первого секретаря ЦК КПЧ. В результате споров на пленуме было принято решение о разделении постов, первым секретарем был провозглашен Дубчек. Новотный остался (впрочем, ненадолго) президентом ЧССР.

Нового первого секретаря поздравил по телефону Брежнев. С этого времени контакты Брежнева с Дубчеком стали постоянными. Полагаю, что Брежнев осознавал свою персональную ответственность за избрание Дубчека, что придавало их отношениям до известной степени личный характер и влияло на развитие событий в течение всего 1968 года.

В феврале – начале марта 1968 г. политическая ситуация начала осложняться. Первым чрезвычайно тревожным сигналом стали волнения польских студентов – их лозунги выражали поддержку событиям в Чехословакии. Другим важным событием была фактическая отмена цензуры в чехословацкой прессе. Началась открытая критика методов работы КПЧ, профсоюзов, органов госбезопасности и юстиции.

Одновременно осложнились отношения с Румынией. Реальной стала угроза выхода Румынии из Варшавского пакта. Критика, раздававшаяся в чехословацкой прессе в адрес Варшавского договора, свидетельствовала об угрозе, что следом за Румынией может пойти Чехословакия, что привело бы к значительному ослаблению западных границ Варшавского договора.

Обострение обстановки в Чехословакии стало причиной обсуждения этого вопроса на Политбюро 15 марта. «Положение действительно очень серьезное. Методы и формы, которыми ведется сейчас работа в Чехословакии, очень напоминают венгерские. В Венгрии тоже с этого начиналось, а потом пришел первый, второй эшелон и наконец социал-демократы», – заявил председатель КГБ Юрий Андропов, непосредственный участник подавления венгерского восстания 1956 г. Брежнев считал, что «надежды на Дубчека не оправдываются, события, которые происходят, им мало управляются».

Дубчек уверял Брежнева, что «у нас ни в Праге, ни в стране не будет никаких событий <…> мы справимся». Однако ситуация продолжала быстро ухудшаться. После массового митинга, участники которого требовали ухода Новотного с поста президента, он подал заявление об отставке. В Москве уход Новотного вызвал раздражение и новые опасения: по мнению Брежнева, «митинги, собрания, активы и т. д. – многие из них носят направленность антисоветскую».

По словам Брежнева, ситуация в Чехословакии сильно тревожила лидеров ряда социалистических стран. «В Софии и уже после к нам обращались товарищи Живков, Гомулка, Кадар с просьбой о том, чтобы КПСС приняла какие-то меры к урегулированию положения в Чехословакии, но они не высказали, какие именно меры».

Положение в Чехословакии, по мнению Брежнева, было настолько сложным, что его необходимо обсудить на специальном пленуме ЦК. Участники не скрывали своего раздражения. «Надо исходить из того, что Чехословакию мы никому не отдадим, – говорил Александр Шелепин. – Дубчек, очевидно, временная фигура. <…> Надо быть готовым и к крайним мерам. Верно, что Новотного не спасешь, но надо, пока есть Новотный, чтобы обратились к нам за помощью. А что им помочь надо – это ясно». По мнению Андропова, «по линии военной нам нужно также принять конкретные меры, во всяком случае, разрабатывать их хотя бы».

Были и те, кого в Политбюро считали «здоровым ядром» в КПЧ. Но и их критиковали в Москве. Так, Петру Демичеву не нравилось, что представители «здорового ядра» «вдолбили себе в голову, что они за свою «модель социализма». Мне кажется, все они ведут против нас линию и добиться решения вопроса в этих условиях можно только силой».

В июле развернулись споры о целесообразности непосредственного военного вмешательства в чехословацкие дела. На заседании Политбюро 2 июля посол в ЧССР Степан Червоненко, настаивая на выводе войск, расквартированных в Чехословакии под предлогом учения стран Варшавского договора, заявил: «…Войска нужно сейчас выводить, так как в этой ситуации присутствие наших войск народ не поддержит».

Выводы Червоненко поддержал главный редактор «Правды» Михаил Зимянин. По его словам, Дубчек растерян, деморализован, не способен принимать решений. По мнению Зимянина, КПЧ расколота, идет погром руководящих кадров, решения Политбюро не выполняются даже его членами.

Но большинство участников заседания с выводами Червоненко не согласились. Сторонником жестких и скорых действий был Андрей Громыко, доказывавший, что время работало против советских интересов: «Теперь уже ясно, очевидно, что нам не обойтись без вооруженного вмешательства». Брежнев постарался занять осторожную позицию. «Важно нам уяснить четко сейчас, не ошибаемся ли мы в оценке событий в Чехословакии. От этого будут зависеть все наши меры». По сути, он поддержал политические методы давления на Чехословакию.

19 июля на заседании Политбюро Брежнев высказал предположение, что «здоровые силы сейчас не обратятся к нам за помощью». Отсюда следовал вывод: «Все ли мы исчерпали из арсенала политического воздействия? Мы заявили о том, что примем все зависящие от нас меры политического воздействия. Если это не даст соответствующего эффекта, только тогда предпримем крайние меры».

Началась спешная проработка этих «крайних мер». Были подготовлены декларации политбюро ЦК КПЧ и революционного правительства ЧССР о внутренней и внешней политике, обращения к гражданам Чехословакии, заявление ЦК КПСС «К советскому народу». В нем утверждалось, что социалистическая Чехословакия оказалась на пороге смертельной опасности и, «сознавая всю глубину опасности, нависшей над страной, лучшие представители чехословацких коммунистов образовали президиум ЦК КПЧ и революционного правительства ЧССР, принявшего на себя всю полноту ответственности за руководство делами государства. <…> В этих условиях советское правительство приняло единственно необходимое решение и дало приказ частям Советской армии оказать помощь революционному правительству Чехословакии. <…> Такие же решения приняли правительства Польской Народной Республики, Венгерской Народной Республики, Народной Республики Болгарии, которые вместе с нами выполняют свой интернациональный долг».

Однако сохранялся и второй путь – продолжение переговоров с руководством ЧССР, путь политических решений. 22 июля решением Политбюро оба этих направления закреплялись формально. Советскому послу в Праге было дано указание – передать согласие с чехословацким предложением о встрече Политбюро ЦК КПСС и президиума ЦК КПЧ, и было предложено провести эту встречу в Чиерне-над-Тиссой.

Участники встречи получили «Памятку для конфиденциальных бесед», где были сжато сформулированы основные требования: запрещение деятельности всех политических организаций, партий и клубов, выступающих против социализма; обеспечение контроля партии за СМИ; восстановление руководящей роли компартии в чехословацком обществе; ряд отставок. Для делегации КПСС на совещании братских партий содержалось требование к чехословацкой стороне: «Только проведение этих мероприятий не на словах, а на деле позволит нам – социалистическим странам – не прибегать к крайним мерам. В противоположном случае у нас не остается другого выхода». Эти требования носили откровенно ультимативный характер.

Первоначально рассчитывали, что переговоры в Чиерне-над-Тиссой будут короткими – всего один день, 29 июля. Планируемый провал переговоров открывал путь к «крайним мерам». Однако переговоры пошли не так, как ожидалось: была достигнута «договоренность обеих делегаций». Курс сторонников политических решений на этом этапе явно брал верх. Угроза военного вмешательства отодвинулась. Однако и чехословацкое руководство должно было заплатить за этот компромисс свою цену. Прежде всего, это гарантия управляемости партии и страны с позиций «пролетарского интернационализма», сохранения места Чехословакии в Варшавском договоре. Для этого следовало в первую очередь восстановить контроль за СМИ.

Результатом этих переговоров стали краткое коммюнике и взаимные обязательства, принятые руководством двух компартий, носившие устный, недоговорной характер. На время публичная полемика утихла, появились надежды на сохранение компромиссов. Однако для каждой стороны оставались болезненные вопросы: не слишком ли далеко они зашли на этом пути. Для одних это была опасность ограничения национального суверенитета и достоинства, окончательного превращения правящей партии в марионетку другого государства; для других – угроза уступок ревизионизму, пересмотр послевоенного соотношения сил в Европе, соблазнительность чехословацкого своевольства для Восточной Европы и для населения самого СССР.

13 августа Брежнев позвонил Дубчеку. Это был вторник – день заседания президиума ЦК КПЧ, и Брежнев, несомненно, рассчитывал на немедленные действия Дубчека или, как минимум, на возможность предупредить о советской позиции высшее партийное руководство в Праге.

Брежнев начал разговор с того, что обвинил чехословацкие СМИ в критике недавних соглашений, в антисоветской пропаганде, что выглядело как нарушение договоренностей Чиерны-над-Тиссой. На слова Дубчека, что «у нас было совещание работников печати, оно осудило действия репортеров», последовало брежневское: «Саша, не в этом дело… Мы договаривались не о совещании…»

Дубчек сообщил Брежневу, что 13 августа в повестку заседания президиума КПЧ включен вопрос о разделении МВД, «так, как условились в Чиерне-над-Тиссой». Брежнев напомнил, что договор был о скорейшем решении вопроса, но Дубчек ответил, что «сейчас сильно изменилась ситуация» и решение будет позже – в конце октября.

«Но что тебе сказать на это, Саша, разве это не проявление нового обмана? – ответил Брежнев. – <…> у вас президиум ЦК ничем не руководит и что нам очень жаль, что мы этого не знали на совещании в Чиерне-над-Тиссой <…> такое отношение к выполнению обязательств вынуждает нас принимать новые меры».

«Товарищ Брежнев, принимайте все меры, которые ваше Политбюро ЦК считает правильным», – ответил Дубчек.

Для Москвы становилось ясно, что Дубчек не контролирует деятельность президиума ЦК КПЧ, президиум ЦК – ситуацию в стране. 16 августа Политбюро ЦК КПСС утвердило текст послания Брежнева Дубчеку, которое должен был передать чехословацкому лидеру посол Червоненко. В нем на двух страницах машинописного текста содержался перечень обязательств, не выполненных чехословацким руководством.

На следующий день, 17 августа, в Москву из отпусков прибыли все члены Политбюро. Началась непосредственная подготовка к вторжению. В решении Политбюро «К вопросу о положении в Чехословакии» сообщалось: «Политбюро ЦК КПСС единодушно считает, что развитие событий в Чехословакии приобрело самый опасный характер. Правые элементы <…> осуществили подготовку контрреволюционного переворота. <…> Учитывая, что со стороны КПСС и других братских партий уже исчерпаны все политические средства воздействия на руководство КПЧ, Политбюро ЦК КПСС считает, что наступил момент для применения активных мер по защите социализма в ЧССР, и единодушно решает оказать коммунистической партии и народу Чехословакии помощь и поддержку вооруженными силами».

При принятии решения учитывалось и мнение «здорового ядра в КПЧ». «Здоровые силы, – сообщил Брежнев, – высказали целый ряд соображений о синхронности действий. Приемлемы и сроки, какие указывают они для действий, т. е. 20–21 августа. Поэтому нам надо сегодня обсудить и определиться по этому вопросу». В ходе этого заседания дискуссий, споров вокруг решения о вводе войск Варшавского договора в Чехословакию не было. На следующий день в Москву прилетели руководители стран Варшавского договора, чьи войска должны были входить в Чехословакию, которые «выразили полное и единодушное согласие с оценкой и выводами Политбюро ЦК КПСС».

В ночь с 20 на 21 августа, за час до начала операции, посол Червоненко должен был посетить президента Чехословакии Людвика Свободу и сообщить ему, что ЦК КПСС и другие «братские партии» получили просьбу большинства членов президиума ЦК КПЧ и многих членов правительства ЧССР об оказании военной помощи против угрозы контрреволюции в стране. «Если президент положительно отнесется к просьбе братских стран, – сообщалось в инструкции для посла, – то вы, с соблюдением необходимого такта, можете передать ему в качестве проекта прилагаемый текст его обращения к армии и народу».

21 августа в Чехословакию были введены войска. Но хорошо организованная военная акция стремительно становилась политическим поражением. Против войск выступило гражданское население страны. Трудно было даже вообразить более мощный фактор антисоветской, антикоммунистической агитации.

Вторым признаком поражения стал провал всех планов опереться на «здоровые силы». Все надежды сформировать революционное правительство провалились уже в первый день вторжения. Арестованные 21 августа советскими войсками Дубчек и другие 23 августа были отосланы в Москву на переговоры с тем, кто несколько дней ранее отказывал им в политическом доверии.

23 августа шли переговоры Брежнева, Косыгина и Подгорного со Свободой и Дубчеком. Когда переговоры еще продолжались, на заседании Политбюро ЦК КПСС, по сути, между строк был признан провал «крайних мер». Процесс «нормализации» затянулся на годы.

Для советского руководства, никогда не отделявшего чешские события от того, что происходило в СССР и «братских странах», стало ясно, что реальный социализм принципиально нереформируем, что реформы и социализм не могут сочетаться и надо выбирать – либо реформы, либо социализм.

Разгром реформ в Чехословакии стал началом конца реформ в СССР. Режим становится еще более репрессивным по отношению к любому инакомыслию. Для советского общественного мнения вторжение в Чехословакию добивало иллюзии революционного гуманизма, коммунистической идеи. Режим стал циничнее, проще, понятнее.

И вывод, к которому приходится прийти. Ясно, что драматические события августа 1968 г. вызревали не как межгосударственный, а как межпартийный конфликт, заложниками которого оказались народы наших стран. Правительства Восточной Европы развивали свои отношения с СССР, как и СССР с ними, не на основе нормальной дипломатической практики, а путем межпартийных выяснений отношений, аргументами в которых могли быть и статьи в газетах, и танки на улицах. Межпартийные конфликты становились межгосударственными.

Автор — главный научный сотрудник Института российской истории РАН, главный редактор журнала «Российская история»

Нынешняя Россия родом из эпохи 1960-х годов, но настоящая история того времени нам почти неизвестна. Хрущевская оттепель дала советскому обществу мощный импульс для успешного развития, но оно им не воспользовалось, уйдя в многолетнюю дремотную спячку. Прямое отношение к этому имело военное вторжение в Чехословакию, случившееся полвека назад — 21 августа 1968 года. Почему реформы Косыгина были последним шансом для советской экономики? Что делили между собой «комсомольцы» и «украинцы» в окружении Брежнева? Как партийные функционеры свели в могилу великого русского поэта Александра Твардовского? «Лента.ру» рассказывает о невыученных уроках недавней истории нашей страны.

Несбывшиеся надежды

К середине 1960-х годов Советский Союз был на пике могущества. Казалось, у него имелись все основания рассчитывать на стремительный прорыв. В стране неуклонно повышался уровень жизни, а ее продолжительность лишь незначительно отставала от США. Передовая наука, благодаря которой СССР стал лидером в освоении космоса, молодое и активное население (результат послевоенного бума рождаемости), успехи в культуре и искусстве — все это позволяло советским людям смело и с оптимизмом смотреть в будущее. Однако в какой-то момент что-то пошло не так. В реальности вместо бурного роста на рубеже 1960-1970-х годов СССР медленно вполз в затяжной застой. Почему так получилось и кто был в этом виноват?

Кадр: фильм «Июльский дождь»

Подлинная история Советского Союза того времени толком еще не изучена. Мало кто сейчас осознает, что это был переломный момент в развитии страны, поскольку именно тогда во многих своих специфических чертах складывалось наше нынешнее общество. Ведь именно из той эпохи родом современная Россия со всеми ее особенностями и проблемами.

Однако застой вовсе не был неизбежен. «В первые пять лет правления Брежнева существовали различные варианты развития страны», — считает историк-архивист Рудольф Пихоя. «В обществе появился запрос к власти на человечность. Страна стремилась найти новые основания жизни», — рассказывал в интервью «Ленте.ру» бывший диссидент Глеб Павловский. «Снятие Хрущева отнюдь не стало однозначным возвращением к неосталинизму, хотя опасность такого поворота остро осознавалась обществом», — уверен Пихоя.

Во второй половине 60-х годов единоличная власть Брежнева еще не утвердилась. После смещения Хрущева в октябре 1964 года многие считали его временной и компромиссной фигурой в качестве лидера страны. Наиболее важные решения партийная верхушка принимала коллегиально, и Брежнев выдвинулся на первые роли точно таким же образом, как и его предшественники — Сталин и Хрущев. Во всех этих случаях партийно-хозяйственный аппарат делал ставку на того, кто казался ему наиболее серым, незаметным и маловлиятельным. И каждый раз тогдашние элиты сильно ошибались в расчетах.

В первые годы правления Брежнева внутри советского руководства постепенно сформировались две противостоящие друг другу группировки, между которыми Леонид Ильич ловко и умело лавировал. Тогдашняя «война башен» шла в основном между выходцами из комсомола и уроженцами Украины, выдвинутыми еще Хрущевым. Признанным лидером «комсомольцев» был Александр Шелепин (за глаза его называли Железным Шуриком), которого считали приверженцем жесткого курса и поклонником Сталина. При Хрущеве он возглавлял КГБ (после Шелепина этот пост занял его товарищ по комсомолу Владимир Семичастный), а позднее — специально созданный под него Комитет партийно-государственного контроля. Самым видным деятелем «украинской партии» внутри советского руководства был председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный — формальный глава советского государства.

Музыка Александры Пахмутовой из фильма «Три тополя на Плющихе»

Однако борьба между «комсомольцами» и «украинцами» шла за влияние и власть (группировка Шелепина в итоге была полностью разгромлена, а «украинская партия» со временем сузилась до днепропетровского клана старых друзей Брежнева), а не за выбор пути дальнейшего развития СССР. Хотя уже тогда многим было понятно, что за витриной внешнего благополучия в стране накапливались нерешенные проблемы. Особую озабоченность вызывала экономика, которая начала давать сбои еще при Хрущеве.

Ресурсы деревни, за счет постоянного ограбления которой осуществлялась сталинская индустриализация, к середине 1960-х уже были исчерпаны. Хрущевские эксперименты с укрупнением колхозов и совхозов и борьба с приусадебными участками окончательно ее добили. Резко усилился отток в города наиболее активной и деятельной части сельского населения, особенно молодежи.

Реформа имени Косыгина

Советская хозяйственная система «уже с шестидесятых годов стала пробуксовывать, начались застойные явления», — рассказывал в интервью «Ленте.ру» экономист Евгений Ясин. Послевоенная эйфория от выстраданной и долгожданной победы сменилась усталостью от бедности и повседневной унылости убогого советского быта. Это порождало у людей апатию и глухой ропот, что регулярно отмечалось в сводках КГБ. Стало очевидно, что нельзя мотивировать трудящихся только принуждением — нужно искать другие стимулы, прежде всего материальные. «Думающие люди понимали, что надо что-то делать. Незадолго до отставки Хрущева в обществе бурно обсуждались предложения харьковского экономиста Евсея Либермана по совершенствованию экономической системы», — вспоминал Ясин. «После Хрущева перед высшим политическим руководством страны по-прежнему стоял вопрос: насколько далеко могут зайти реформы? Где та грань, за которой реформы смогут затронуть и поколебать основы социализма?» — отмечает Рудольф Пихоя.

Косыгинская экономическая реформа, стартовавшая в 1965 году, хоть и основывалась на некоторых идеях Либермана, была очень робкой и половинчатой. На новую систему планирования и хозяйствования поначалу перевели лишь 43 предприятия легкой и пищевой промышленности. Только к концу восьмой пятилетки этот эксперимент постепенно расширили на другие отрасли экономики. Однако к тому времени реформа уже выдохлась и тихо сошла на нет. Своей главной задачи — переход от экстенсивной формы развития народного хозяйства к интенсивной (то есть рост за счет увеличения производительности труда, а не за счет привлечения новых ресурсов) — она так и не выполнила, хотя и заметно оживила экономику. «Во многом благодаря ей восьмая пятилетка (1966-1970 годы) оказалась самой успешной за все время советской власти», — указывал в интервью «Ленте.ру» историк Андрей Савин.

Стремление Алексея Косыгина модернизировать хозяйственный механизм СССР, не покушаясь на сущность советского строя, оказалось последней реальной попыткой его спасти. Однако выяснилось, что советская экономика в принципе не подлежит реформированию, если не затрагивать основы политической системы. Но в условиях конца 1960-х годов это было совершенно невозможно — даже осторожные начинания Косыгина встречали резкие возражения в Политбюро.

Многолетний председатель Госплана СССР Николай Байбаков вспоминал, что во время одного из обсуждений реформы «советский президент» Николай Подгорный «весьма скептически и со свойственной ему грубоватостью заявил: «На кой черт нам эта реформа? Мы что, плохо развиваемся, что ли?»». И даже доводы Косыгина, что «темпы экономического развития страны начали снижаться, что мы исчерпали все силовые методы управления, поэтому надо развивать инициативу (…) поднять интерес», не произвели впечатления на недавнего руководителя украинской компартии, переведенного на повышение в Москву. Подгорный вообще был хамоватым, малограмотным и бесцеремонным человеком — он часто раздражал даже Брежнева, который и сам относился к косыгинским экспериментам без особого энтузиазма.

Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин на встрече с индейскими вождями в Канаде. 1971 год

Фото: Василий Егоров / ТАСС

К тому же реформа Косыгина, во многом опирающаяся на давние идеи сталинского председателя Госплана СССР Николая Вознесенского, расстрелянного по печально известному «ленинградскому делу», совершенно не учитывала новейших технологических достижений. Но в 60-е годы мир переживал очередной виток научно-технической революции — повсюду шла автоматизация производственных процессов. Именно в то время Советский Союз, где кибернетика еще недавно была объявлена лженаукой, безнадежно отстал в этом глобальном экономическом соревновании. Как признавал Байбаков, «предприятия были ориентированы преимущественно на использование имевшейся техники и существующих ресурсов…. К сожалению, и сегодня эта проблема до конца не решена».

Пейзаж после Праги

Однако окончательно все надежды на внутреннее обновление советской системы рухнули под влиянием внешних обстоятельств. «Косыгинская реформа была свернута после ввода войск в Чехословакию в 1968 году, когда советское руководство испугалось, что экономическая либерализация неизбежно повлечет за собой и политическую. Наши вожди всерьез верили в угрозу повторения Пражской весны в СССР», — рассказывал «Ленте.ру» Евгений Ясин. Он вспоминал, что уже «к 1972 году экономика Советского Союза стала выдыхаться. Но нефтяной кризис 1973 года и последовавший за ним резкий скачок цен на нефть позволили Брежневу поддерживать народное хозяйство в приемлемом состоянии, ничего не делая для его развития. Вот и продержались до 1986 года, а потом все посыпалось». Предпринятые уже Горбачевым и Рыжковым лихорадочные попытки реанимировать советскую экономику за счет «ускорения» и хозрасчета к тому времени были для нее как мертвому припарки.

Вторжение в Чехословакию в августе 1968 года оказалось роковым не только для судьбы косыгинской экономической реформы. Эта авантюра крайне отрицательно сказалась на всей общественно-политической ситуации внутри Советского Союза, не говоря уже об изрядно потрепанном международном имидже страны. Как это часто бывает в нашей истории, на внешние вызовы власть ответила ужесточением внутренней политики. Надежды общества на продолжение оттепели, многие характерные черты которой еще сохранялись до 1968 года (вспомним фильмы «Иду на грозу», «Июльский дождь», «Три тополя на Плющихе» или хотя бы классические комедии Гайдая), были окончательно похоронены.

27 августа 1968 года. Танки Т-54 в центре Праги

Фото: Keystone / Getty Images

Оттепель сменилась новыми заморозками, хотя возврата к сталинским репрессиям (чего опасались либералы и чего требовали охранители) тоже не случилось. «На рубеже 1960-1970-х годов, когда общество почувствовало и действительно решило, что кровавая часть нашей истории позади и можно идти вперед, власть, спасая монополию на формирование повестки дня, затеяла абсолютно бессмысленную, глупую борьбу с интеллигенцией. — сокрушался в беседе с «Лентой.ру» Глеб Павловский. — Хотя именно в этот момент в мире менялась технологическая платформа, и Советский Союз более всего нуждался в опоре на нее, он потерял целое поколение думающих людей».

После подавления Пражской весны 1968 года кремлевские руководители учинили настоящий погром в гуманитарных науках и в литературе. «Ледяной ветерок, потянувший в 1968-1969 годах, перерос к началу 1970-х годов в метель, — с горечью вспоминал очевидец тех событий Рудольф Пихоя. — Во весь рост встала угроза того, что в 1960-е годы ассоциировалось с достижениями — в науке, литературе, искусстве».

Прошли чистки в Институте социологии Академии наук СССР, а Институт истории вообще разделили надвое. Причем во время этой реорганизации ликвидировали сектор методологии истории, руководитель которого Михаил Гефтер попал в многолетнюю опалу. Разгромной критике подвергли представителей «нового направления» — ученых, пытавшихся отойти от прежних идеологических штампов при изучении русской истории. По мнению ученика Гефтера Глеба Павловского, с тех пор историческая наука в нашей стране так толком и не восстановилась.

Конец «Нового мира»

Одновременно усилились гонения на Александра Солженицына, постепенно переросшие в травлю печатавшего его Александра Твардовского — главного редактора «Нового мира», культового журнала того времени. В итоге Солженицына в 1969 году с позором выгнали из Союза писателей, а случившийся год спустя разгон «Нового мира» стал отдельным печальным сюжетом в истории нашей литературы.

Взять и просто снять с должности великого русского поэта партийные функционеры не решались, поэтому в течение двух лет они создавали Твардовскому невыносимые условия для работы: задерживали выпуск новых номеров, бесцеремонно вмешивались в редакционную политику, пытались пропихнуть в редколлегию журнала своих подхалимов. Часть столичной творческой интеллигенции охотно участвовала в травле Твардовского. Особенно отличился писатель Аркадий Первенцев, заявивший, что «прежде чем ввести танки в Чехословакию, их надо было ввести в «Новый мир»».

В конце концов, не выдержав непрерывного давления и оскорбленный назначением к нему в заместители телевизионного функционера Дмитрия Большова, в феврале 1970 года Твардовский вынужден был написать заявление об уходе. Разгром «Нового мира» окончательно завершил эпоху советских 1960-х с их наивной надеждой на мирное обновление советской системы. История сохранила фразу Твардовского, брошенную в адрес одиозного заведующего отдела культуры ЦК КПСС Василия Шауро. На дежурный вопрос чиновника о своей жизни после отставки автор «Василия Теркина» мрачно ответил: «Ничего — пережили лето горячее, переживем и дерьмо собачье». Увы, в действительности вышло иначе: вскоре после ухода из журнала 59-летний Твардовский перенес инсульт, а через полтора года умер от рака.

Александр Солженицын прощается с Александром Твардовским. Москва, Новодевичье кладбище, декабрь 1971 года

Фото: Getty Images

«Дерьмо собачье» затянулось на долгие годы. «В 1970-е годы советское общество упустило последнюю возможность нового рывка. Когда пришел Горбачев, было уже поздно, — говорил Глеб Павловский. — Интеллектуально-нравственный и кадровый потенциал страны к тому времени был практически исчерпан». Отказавшись от последнего шанса на обновление на рубеже 1960-1970-х годов, Советский Союз был обречен. Последующие 20 лет его истории по сути стали затяжным прыжком в небытие.

21 августа исполняется 50 лет со дня ввода в Чехословакию советских войск и соединений других стран Варшавского договора. Подавление «Пражской весны» стало символическим событием, до сих пор отрицательно влияющим на отношения России с Чехией и Словакией. Стоило ли вводить войска, или же действия союзного руководства выглядят ошибочно?

Событиям 21 августа 1968 года предшествовала серия изменений, которую назвали попыткой руководства Чехословакии построить «социализм с человеческим лицом». Начало «Пражской весне» положили экономические реформы. Затем дело дошло до смены руководства страны — к власти пришёл лидер коммунистов-реформаторов, руководитель Компартии Словакии Александр Дубчек. Наконец, за этим последовало ослабление цензуры, демократизация общественной жизни.

Постепенно зазвучала и радикальная критика самих основ социализма. Заявил о себе клуб активных беспартийных. В театрах шли постановки молодого тогда драматурга Вацлава Гавела, изобличавшего социалистический строй. Свою лепту в развитие событий вносили и западные «голоса»: чешская служба радио «Свобода», телевидение и радио соседних ФРГ и Австрии. Имелось и немногочисленное вооружённое подполье. Однако западная пропаганда велась на благодатной почве: реформы встретили широкую поддержку в разных слоях общества.

Происходящее уже в марте 1968 года вызвало тревогу в других социалистических странах. Раньше других за силовое решение вопроса выступили руководители ГДР и Польши Вальтер Ульбрихт и Владислав Гомулка. Вскоре к ним присоединился лидер Болгарии Тодор Живков. Советский Союз до последнего пытался решить вопрос с помощью переговоров, и только к августу склонился к силовому варианту. До последнего не хотел силового сценария глава Венгрии Янош Кадар, но в итоге и он присоединился к подавлению «Пражской весны».

В ночь с 20 на 21 августа началась силовая операция, в которой участвовали 18 советских дивизий и по две дивизии от Польши, Венгрии, Болгарии. Участие ГДР оказалось более ограниченным. Официально это делалось по просьбе просоветского меньшинства в руководстве чехословацкой Компартии, подписавшего соответствующее письмо. В ходе уличных выступлений, как долго считалось, погибли 72 гражданина Чехословакии, 13 советских военных и 13 военных из других стран ОВД. В последнее время звучит цифра в 127 погибших. Несколько сот человек пострадали.

Ввод войск внутри соцлагеря осудили только руководитель Югославии и Румынии Йосип Броз Тито и Николае Чаушеску. Страны Запада ограничились словесным осуждением, но никаких активных действий не предприняли. Чехословацких руководителей вывезли в Москву, где заставили отказаться почти от всех реформ. К власти на долгий 21 год пришёл руководитель словацких коммунистов Густав Гусак. Руководителей «Пражской весны» и активных диссидентов или отстранили от должностей, или посадили, или заставили эмигрировать.

События 1968 года постепенно обрастали легендами, превратившись в своего рода путеводную звезду для противников Советского Союза и социализма. Когда в результате «Бархатной революции» 1989 года социализм в Чехословакии пал, активные участники «Пражской весны» пришли к власти. События 1968 года были объявлены героическим восстанием против тоталитаризма. Отношения с СССР (а потом — с Россией) резко охладели, и никакие извинения и покаяния советского и российского руководства долго не помогали.

Оценки случившегося 50 лет назад в нашей стране остаются самыми разными. Одни склонны рассматривать подавление «Пражской весны» как кровавое преступление советской власти, и готовы каяться перед чехами и словаками, кажется, вечно. Другие, напротив, полностью оправдывают действия СССР, считая, что он отстаивал свои интересы и мешал досрочному продвижению НАТО на восток. Представляется, что в обоих случаях речь идёт о крайностях. Истина лежит где-то посередине.

Основания для беспокойства у Советского Союза действительно были. Именно СССР олицетворял социализм, и без его участия коммунисты не продержались бы долго у власти ни в Чехословакии, ни в Польше, ни в Венгрии, ни в ГДР. Учитывая реалии Холодной войны, крах социалистического лагеря означал бы исчезновение «пояса безопасности» вдоль западных границ Советского Союза. А поскольку основы социалистического строя с руководящей ролью Компартии и плановой экономикой были одинаковы, покушение на них воспринимались как удар по СССР.

Сторонники силовых действий указывают, что тогда речь шла о попытке «цветной революции». Действительно, многие противники социализма были связаны с эмигрантскими центрами (пример — Вацлав Гавел, часть родственников которого жили за границей) и спецслужбами западных государств. Зарубежные «голоса» много рассказывали о недостатках социализма, порой сознательно их преувеличивая. Всё активнее заявляли о себе радикальные антисоветчики, порой вооружённые. В общем, сходств с майданами более поздних времён хватает…

Да и жаловаться вроде бы было не на что. Полки магазинов были полны. Чехословакия была вполне развитой страной, экспортировавшей машины, электровозы, трамваи и троллейбусы, станки. Она входила в тридцатку самых развитых в мире, а по уровню жизни в социалистическом лагере уступала разве что ГДР. У неё был устойчивый рынок сбыта в лице СССР и других соцстран. Да и помимо Компартии, в стране действовали ещё четыре партии. Вроде бы поводов для недовольства быть не могло — ситуацию могли разогреть лишь извне…

Однако всё познаётся в сравнении… И чехам было, с кем себя сравнивать. У жителей ГДР рядом был пример ФРГ, у жителей Советской Эстонии — Финляндии. В случае с Чехословакией мерилом выступала соседняя Австрия, с которой многие чехи и словаки имели кровнородственные связи. «Железный занавес» и визовый режим, безусловно, препятствовали контактам, однако попасть в ту же Вену для чехов и словаков было проще, чем жителям Советского Союза в «полусоциалистическую» Югославию.

Попав в Австрию, чехи и словаки видели следующую картину. Страна, с которой они не так давно находились на одном уровне, уходила вперёд. В ней был больший выбор товаров народного потребления, лучшие дороги, большие доходы. Чехословацкая промышленность зачастую работала по устаревшим технологиям, в то время как австрийская куда больше отвечала требованиям прогресса. К тому же в Австрии не было руководящей силы в лице Компартии, а за «альтернативную» точку зрения наказывали куда реже…

На значительной части Чехословакии показывало австрийское телевидение, а владение немецким языком в те времена было почти поголовным. И по мере того, как социалистическая экономика начала давать сбои (а к середине 1960-х годов реформы назрели), капиталистические государства стали казаться чем-то наподобие земного рая. ФРГ и Австрия устойчиво входили в число 15 самых развитых государств, что безусловно уязвляло чехов и словаков. Им, не имеющим каких-то глобальных проектов, просто хотелось жить так же хорошо и сытно, как соседи.

Жёсткий социализм советского образца тоже не встречал понимания в чешском обществе. В стране были достаточно сильны демократические традиции. В 1930-е годы Чехословакия осталась единственной страной Центральной и Восточной Европы, не скатившейся к диктатуре. Коммунисты в стране были сильны, но значительная часть их предпочитала парламентскую борьбу, а не баррикады. Да и голосовали за них зачастую потому, что они, в отличие от «буржуазных» партий, не имели отношения к потере государственности в 1938—1939 годах.

После Второй мировой войны чехи и словаки были благодарны Красной армии за освобождение страны от нацистов и их приспешников. Однако говорить о массовой русофилии в Чехословакии было бы перебором. Русофобами чехи и словаки в массе своей, конечно, не были, но Россия и СССР всегда были для них чем-то далёким. А вот с немцами они веками жили бок о бок, да и Франция или Голландия были им понятны. Они считали себя европейцами, и железный занавес на своей границе воспринимали как нечто неприятное и временное.

К тому же Чехословакия как государство существовала относительно недолго — всего 50 лет (с перерывом на войну). В стране ещё были свежи раны от Мюнхенского сговора 1938 года, от нацистской оккупации. На эти травмы наложился ещё и приход коммунистов к власти с помощью СССР. Чехам и словакам хотелось самостоятельно определять, как им следует жить. Поэтому появление чужих танков и вмешательство в их внутреннее устройство воспринималось чехами и словаками крайне болезненно.

Безусловно, находились те, кто приветствовал вторжение. Однако таковых было меньшинство и в Чехии, и в Словакии, и в простонародье, и среди коммунистов, и даже в руководстве страны. В первые дни после ввода войск страну захлестнули массовые демонстрации протеста против иностранного вмешательства. На заборах народ писал не самые приятные слова в адрес СССР, а хоккейный матч СССР — ЧССР весной 1969 года вылился в антисоветскую демонстрацию. Вскоре их удалось прекратить, но недовольный ропот никуда не делся.

Сегодня события 1968 года воспринимаются ещё и сквозь призму дальнейшего развития событий. А оно было неблагоприятным для коммунистического руководства. После недолгого экономического подъёма к концу 1970-х годов наступил новый экономический кризис, который только усугублялся. А тем временем ФРГ и Австрия вместе с другими странами Запада уходили вперёд. Разумеется, о нищете или перебоях в товарах первой необходимости речь в Чехословакии не шла, страна объективно жила неплохо, но всё познавалось в сравнении…

Жестоким правление Густава Гусака (самого прошедшего через тюрьмы) не было. Дубчека сослали в лесхоз, молодых экономистов Вацлава Клауса и Милоша Земана тоже не посадили — просто закрыли им возможность карьерного роста. Писателя Милана Кундеру и режиссёра Милоша Формана выпустили из страны, и они обрели всемирную славу. Драматурга Гавела несколько раз сажали, но ненадолго. Ему не запрещали даже получать гонорары за постановку его пьес за рубежом. На ГУЛАГ чехословацкий «тоталитаризм» явно не тянул.

Однако даже точечные репрессии вкупе с отсутствием свободы слова и невозможностью публичной критики власти вели к росту недовольства. Виноватыми же в происходящем многие чехи и словаки считали Советский Союз, в просторечии именовавшийся «Россией». И потому, когда социализм рухнул, разворот на Запад и резкое сворачивание связей с «Востоком» не вызвало в чешском и словацком обществе недовольства. О том, что членство в ЕС и НАТО тоже имеет свои издержки, они узнают только в 21 веке.

Восприятие тех событий в двух государствах-наследницах Чехословакии не совсем одинаково. Поскольку Словакия тогда получила долгожданную федерализацию, а на её развитие при социализме выделялись немалые средства, там воспринимают дела тех дней менее остро. Тем не менее, и в Словакии редкий политик может позволить себе оправдать ввод советских и иных войск — подобное высказывание будет означать неминуемую политическую смерть. В Чехии подобное тем более не позволяет никто — даже коммунисты стараются обходить тему стороной.

О том, что неприятие ввода войск в 1968 году прочно стало частью чешского и словацкого самосознания, говорит и острая реакция властей двух государств на освещение их в российских СМИ. Стоило в 2017 году появиться статье, где действия СССР оправдывались, как президент Чехии Милош Земан на встрече с Дмитрием Медведевым потребовал объяснений. В Праге и Братиславе в МИДы вызывали российских послов. Та же картина наблюдалась и в 2013 году. Так что 1968 год ещё не окончательно ушёл в прошлое.

Тем не менее отношение к России среди чехов и словаков медленно меняется в лучшую сторону. Опросы показывают, что в Словакии тех, кто настроен к России с симпатией, несколько больше, чем недоброжелателей. В Чехии картина хуже: свыше трети говорят о плохом отношении к России, а о симпатиях — едва ли пятая часть. За последние четыре года показатели по понятным причинам снова чуть ухудшились. Хотя 25 лет назад дело обстояло совсем беспросветно. Поэтому данные цифры неприятны, но не катастрофичны.

Причина тому — не только то, что «время лечит», и что действия СССР постепенно становятся в один ряд с тем, как Великобритания и Франция в своё время отдали Чехословакию на растерзание Гитлеру. Чехи и словаки уже оплатили членство в НАТО кровью, понеся потери в Афганистане и Ираке. В отличие от США, СССР не принуждал своих союзников воевать в том же Афганистане. Как и ранее Советский Союз, американцы тоже хотели разместить в Чехии свой объект — радар системы ПРО. Но чешский народ был против…

Членство в Евросоюзе, как выясняется, тоже не является раем земным. Чехия и Словакия упорно сопротивляются приёму беженцев, хотя по всем договорам принять их обязаны. Они вынуждены согласовывать с Брюсселем едва ли не больше шагов, чем с СССР 50 лет назад. ЕС вмешивается в их внутренние дела не меньше, чем Советский Союз — разве что танки пока не вводит. Так что чем дальше, тем больше подавление «Пражской весны» вытесняется другими, более злободневными и животрепещущими событиями.

Тем не менее пока в руководстве Чехии и Словакии будут оставаться живые свидетели подавления «Пражской весны» и последующих 20 лет социализма, тень от советских танков то и дело будет влиять на отношения этих стран с Россией. Стоили ли ввод войск в Чехословакию и удержание социализма ещё на 20 лет ухудшения отношений к нам в широких слоях двух славянских народов? Конечно, спустя время издержки видны куда лучше, но всё же это, скорее, кажется ошибкой. Несмотря на то, что определённая логика в действиях СССР была.

Вадим Трухачёв, кандидат исторических наук

| Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia Operation Danube |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Part of the Cold War, the Prague Spring, the Sino–Soviet split, the Albanian–Soviet split, the Romanian–Soviet split, the Yugoslav–Soviet split, and the protests of 1968 | ||||||

Photograph of a Soviet T-54 in Prague during the Warsaw Pact’s occupation of Czechoslovakia |

||||||

|

||||||

| Belligerents | ||||||

|

Logistics support: Diplomatic support: |

Diplomatic support: |

|||||

| Commanders and leaders | ||||||

|

Diplomatic support: |

Diplomatic support: |

|||||

| Strength | ||||||

|

Initial invasion: 250,000 (20 divisions)[7] 2,000 tanks[8] 800 aircraft Peak strength:[9] 350,000–400,000 Soviet troops, 70,000–80,000 from Poland, Bulgaria and Hungary[10] 6,300 tanks[11] |

235,000 (18 divisions)[12][13] 2,500–3,000 tanks |

|||||

| Casualties and losses | ||||||

|

87 wounded[14] 5 soldiers committed suicide[15] |

137 civilians and soldiers killed,[17] 500 seriously wounded[18] | |||||

| 70,000 Czechoslovak citizens fled to the West immediately after the invasion. Total number of emigrants before the Velvet Revolution reached 300,000.[19] |

On 20–21 August 1968, the Czechoslovak Socialist Republic was jointly invaded by four Warsaw Pact countries: the Soviet Union, the Polish People’s Republic, the People’s Republic of Bulgaria and the Hungarian People’s Republic.[20] The invasion stopped Alexander Dubček’s Prague Spring liberalisation reforms and strengthened the authoritarian wing of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ).

About 250,000 Warsaw Pact troops (afterwards rising to about 500,000), supported by thousands of tanks and hundreds of aircraft, participated in the overnight operation, which was code-named Operation Danube. The Socialist Republic of Romania and the People’s Republic of Albania refused to participate,[21][22] while East German forces, except for a small number of specialists, were ordered by Moscow not to cross the Czechoslovak border just hours before the invasion[23] because of fears of greater resistance if German troops were involved, due to public perception of the previous German occupation three decades earlier.[24] 137 Czechoslovaks were killed[17] and 500 seriously wounded during the occupation.[18]

Public reaction to the invasion was widespread and divided, including within the communist world. Although the majority of the Warsaw Pact supported the invasion along with several other communist parties worldwide, Western nations, along with socialist countries such as Albania, Romania, Yugoslavia, and particularly the People’s Republic of China (PRC) condemned the attack. Many other communist parties also lost influence, denounced the USSR, or split up or dissolved due to conflicting opinions. The invasion started a series of events that would ultimately pressure Brezhnev to establish a state of détente with U.S. President Richard Nixon in 1972 just months after the latter’s historic visit to the PRC.

Background[edit]

Novotný’s regime: late 1950s – early 1960s[edit]

The process of de-Stalinization in Czechoslovakia had begun under Antonín Novotný in the late 1950s and early 1960s, but had progressed more slowly than in most other states of the Eastern Bloc.[25] Following the lead of Nikita Khrushchev, Novotný proclaimed the completion of socialism, and the new constitution,[26] accordingly, adopted the name Czechoslovak Socialist Republic. The pace of change, however, was sluggish; the rehabilitation of Stalinist-era victims, such as those convicted in the Slánský trials, may have been considered as early as 1963, but did not take place until 1967.

In the early 1960s, Czechoslovakia underwent an economic downturn. The Soviet model of industrialization applied unsuccessfully since Czechoslovakia was already entirely industrialized before World War II, and the Soviet model mainly took into account less developed economies. Novotný’s attempt at restructuring the economy, the 1965 New Economic Model, spurred increased demand for political reform as well.

1967 Writers’ Congress[edit]

As the strict government eased its rules, the Union of Czechoslovak Writers cautiously began to air discontent, and in the union’s gazette, Literární noviny [cs], members suggested that literature should be independent of Party doctrine. In June 1967, a small fraction of the Czech writer’s union sympathized with radical socialists, specifically Ludvík Vaculík, Milan Kundera, Jan Procházka, Antonín Jaroslav Liehm, Pavel Kohout and Ivan Klíma. A few months later, at a party meeting, it was decided that administrative actions against the writers who openly expressed support of reformation would be taken. Since only a small part of the union held these beliefs, the remaining members were relied upon to discipline their colleagues. Control over Literární noviny and several other publishing houses was transferred to the Ministry of Culture, and even members of the party who later became significant reformers, including Dubček, endorsed these moves.

Prague Spring[edit]

The Prague Spring (Czech: Pražské jaro, Slovak: Pražská jar) was a period of political liberalization in Czechoslovakia that began on 5 January 1968, when reformist Alexander Dubček was elected First Secretary of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ), and continued until 21 August when the Soviet Union and other members of the Warsaw Pact invaded the country to halt the reforms.

The Prague Spring reforms were a strong attempt by Dubček to grant additional rights to the citizens of Czechoslovakia in an act of partial decentralization of the economy and democratization. The freedoms granted included a loosening of restrictions on the media, speech and travel. After national discussion of dividing the country into a federation of three republics, Bohemia, Moravia–Silesia and Slovakia, Dubček oversaw the decision to split into two, the Czech Republic and Slovak Republic.[27]

Brezhnev’s government[edit]

Leonid Brezhnev and the leadership of the Warsaw Pact countries were worried that the unfolding liberalizations in Czechoslovakia, including the ending of censorship and political surveillance by the secret police, would be detrimental to their interests. The first such fear was that Czechoslovakia would defect from the Eastern Bloc, injuring the Soviet Union’s position in a possible Third World War with the North Atlantic Treaty Organization (NATO). Not only would the loss result in a lack of strategic depth for the USSR,[28] but it would also mean that it could not tap Czechoslovakia’s industrial base in the event of war.[29] Czechoslovak leaders had no intention of leaving the Warsaw Pact, but Moscow felt it could not be certain exactly of Prague’s intentions. However, the Soviet government was initially hesitant to approve an invasion, due to Czechoslovakia’s continued loyalty to the Warsaw Pact and the Soviet Union’s recent diplomatic gains with the West as détente began.[30]

Other fears included the spread of liberalization and unrest elsewhere in Eastern Europe. The Warsaw Pact countries feared that if the Prague Spring reforms went unchecked, then those ideals might very well spread to Poland and East Germany, upsetting the status quo there as well. Within the Soviet Union, nationalism in the republics of Estonia, Latvia, Lithuania, and Ukraine was already causing problems, and many were worried that events in Prague might exacerbate those problems.[31]

According to documents from the Ukrainian Archives, compiled by Mark Kramer, KGB chairman Yuri Andropov and Communist Party of Ukraine leaders Petro Shelest and Nikolai Podgorny were the most vehement proponents of military intervention.[32] The other version says that the initiative for the invasion came originally from Poland as the Polish First Secretary Władysław Gomułka and later his collaborator, East German First Secretary Walter Ulbricht, pressured Brezhnev to agree on the Warsaw Letter and on ensued military involvement.[33][34] Władysław Gomułka accused Brezhnev for being blind and looking at the situation in Czechoslovakia with too much of emotion. Walter Ulbricht, in turn, insisted upon the necessity to enact military action in Czechoslovakia while Brezhnev was still doubting. Poland’s foreign policy on the issue is still unknown. The deliberation that took place in Warsaw meeting, resulted in a majority consensus rather than unanimity.[citation needed] According to Soviet politician Konstantin Katushev, «our allies were even more worried than we were by what was going on in Prague. Gomulka, Ulbricht, Bulgarian First Secretary Todor Zhivkov, even Hungarian First Secretary János Kádár, all assessed the Prague Spring very negatively.»[35]

In addition, part of Czechoslovakia bordered Austria and West Germany, which were on the other side of the Iron Curtain. This meant both that foreign agents could slip into Czechoslovakia and into any member of the Communist Bloc and that defectors could slip out to the West.[36] The final concern emerged directly from the lack of censorship; writers whose work had been censored in the Soviet Union could simply go to Prague or Bratislava and air their grievances there, circumventing the Soviet Union’s censorship.

Dubček’s rise to power[edit]

As President Antonín Novotný was losing support, Alexander Dubček, First Secretary of the regional Communist Party of Slovakia, and economist Ota Šik challenged him at a meeting of the Central Committee. Novotný then invited Soviet premier Leonid Brezhnev to Prague that December, seeking support; but Brezhnev was surprised at the extent of the opposition to Novotný and thus supported his removal as Czechoslovakia’s leader. Dubček replaced Novotný as First Secretary on 5 January 1968. On 22 March 1968, Novotný resigned his presidency and was replaced by Ludvík Svoboda, who later gave consent to the reforms.[citation needed]

When the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) Presidium member Josef Smrkovský was interviewed in a Rudé Právo article, entitled «What Lies Ahead», he insisted that Dubček’s appointment at the January Plenum would further the goals of socialism and maintain the working class nature of the Communist Party.[citation needed]

[edit]

On the 20th anniversary of Czechoslovakia’s «Victorious February», Dubček delivered a speech explaining the need for change following the triumph of socialism. He emphasized the need to «enforce the leading role of the party more effectively»[37] and acknowledged that, despite Klement Gottwald’s urgings for better relations with society, the Party had too often made heavy-handed rulings on trivial issues. Dubček declared the party’s mission was «to build an advanced socialist society on sound economic foundations … a socialism that corresponds to the historical democratic traditions of Czechoslovakia, in accordance with the experience of other communist parties …»[37]

In April, Dubček launched an «Action Programme» of liberalizations, which included increasing freedom of the press, freedom of speech, and freedom of movement, with economic emphasis on consumer goods and the possibility of a multiparty government. The programme was based on the view that «Socialism cannot mean only liberation of the working people from the domination of exploiting class relations, but must make more provisions for a fuller life of the personality than any bourgeois democracy.»[38] It would limit the power of the secret police[39] and provide for the federalization of the ČSSR into two equal nations.[40] The programme also covered foreign policy, including both the maintenance of good relations with Western countries and cooperation with the Soviet Union and other Eastern Bloc nations.[41] It spoke of a ten-year transition through which democratic elections would be made possible and a new form of democratic socialism would replace the status quo.[42]

Those who drafted the Action Programme were careful not to criticize the actions of the post-war Communist regime, only to point out policies that they felt had outlived their usefulness.[43] For instance, the immediate post-war situation had required «centralist and directive-administrative methods»[43] to fight against the «remnants of the bourgeoisie.»[43] Since the «antagonistic classes»[43] were said to have been defeated with the achievement of socialism, these methods were no longer necessary. Reform was needed, for the Czechoslovak economy to join the «scientific-technical revolution in the world»[43] rather than relying on Stalinist-era heavy industry, labour power, and raw materials.[43] Furthermore, since internal class conflict had been overcome, workers could now be duly rewarded for their qualifications and technical skills without contravening Marxism-Leninism. The Programme suggested it was now necessary to ensure important positions were «filled by capable, educated socialist expert cadres» in order to compete with capitalism.[43]

Although it was stipulated that reform must proceed under KSČ direction, popular pressure mounted to implement reforms immediately.[44] Radical elements became more vocal: anti-Soviet polemics appeared in the press (after the abolishment of censorship was formally confirmed by law of 26 June 1968),[42] the Social Democrats began to form a separate party, and new unaffiliated political clubs were created. Party conservatives urged repressive measures, but Dubček counselled moderation and re-emphasized KSČ leadership.[45] At the Presidium of the Communist Party of Czechoslovakia in April, Dubček announced a political programme of «socialism with a human face».[46] In May, he announced that the Fourteenth Party Congress would convene in an early session on 9 September. The congress would incorporate the Action Programme into the party statutes, draft a federalization law, and elect a new Central Committee.[47]

Dubček’s reforms guaranteed freedom of the press and political commentary was allowed for the first time in mainstream media.[48] At the time of the Prague Spring, Czechoslovak exports were declining in competitiveness, and Dubček’s reforms planned to solve these troubles by mixing planned and market economies. Within the party, there were varying opinions on how this should proceed; certain economists wished for a more mixed economy while others wanted the economy to remain mostly socialist. Dubček continued to stress the importance of economic reform proceeding under Communist Party rule.[49]

On 27 June Ludvík Vaculík, a leading author and journalist, published a manifesto titled The Two Thousand Words. It expressed concern about conservative elements within the KSČ and so-called «foreign» forces. Vaculík called on the people to take the initiative in implementing the reform programme.[50] Dubček, the party Presidium, the National Front, and the cabinet denounced this manifesto.[51]

Publications and media[edit]

Dubček’s relaxation of censorship ushered in a brief period of freedom of speech and the press.[52] The first tangible manifestation of this new policy of openness was the production of the previously hard-line communist weekly Literarni noviny, renamed Literarni listy.[53][54]

The reduction and later complete abolition of the censorship on 4 March 1968 was one of the most important steps towards the reforms. It was for the first time in Czech history the censorship was abolished and it was probably the only reform fully implemented, albeit only for a short period. From the instrument of Party’s propaganda media quickly became the instrument of criticism of the regime.[55][56]

Freedom of the press also opened the door for the first honest look at Czechoslovakia’s past by Czechoslovakia’s people. Many of the investigations centered on the country’s history under communism, especially in the instance of the Joseph Stalin-period.[53] In another television appearance, Goldstucker presented both doctored and undoctored photographs of former communist leaders who had been purged, imprisoned, or executed and thus erased from communist history.[54] The Writer’s Union also formed a committee in April 1968, headed by the poet Jaroslav Seifert, to investigate the persecution of writers after the Communist takeover in February 1948 and rehabilitate the literary figures into the Union, bookstores and libraries, and the literary world.[57][58] Discussions on the current state of communism and abstract ideas such as freedom and identity were also becoming more common; soon, non-party publications began appearing, such as the trade union daily Práce (Labour). This was also helped by the Journalists Union, which by March 1968 had already convinced the Central Publication Board, the government censor, to allow editors to receive uncensored subscriptions for foreign papers, allowing for a more international dialogue around the news.[59]

The press, the radio, and the television also contributed to these discussions by hosting meetings where students and young workers could ask questions of writers such as Goldstucker, Pavel Kohout and Jan Procházka and political victims such as Josef Smrkovský, Zdeněk Hejzlar and Gustáv Husák.[60] Television also broadcast meetings between former political prisoners and the communist leaders from the secret police or prisons where they were held.[54] Most importantly, this new freedom of the press and the introduction of television into the lives of everyday Czechoslovak citizens moved the political dialogue from the intellectual to the popular sphere.

Czechoslovak negotiations with the USSR and other Warsaw Pact states[edit]

The Soviet leadership at first tried to stop or limit the impact of Dubček’s initiatives through a series of negotiations. The Czechoslovak and Soviet Presidiums agreed to bilateral meeting to be held in July 1968 at Čierna nad Tisou, near the Slovak-Soviet border.[61] The meeting was the first time the Soviet Presidium met outside Soviet territory.[30] However, the main agreements were reached at the meetings of the “fours” — Brezhnev, Alexei Kosygin, Nikolai Podgorny, Mikhail Suslov — Dubček, Ludvík Svoboda, Oldřich Černík, Josef Smrkovský.[62]

At the meeting Dubček defended the program of the reformist wing of the KSČ while pledging commitment to the Warsaw Pact and Comecon. The KSČ leadership, however, was divided between vigorous reformers (Josef Smrkovský, Oldřich Černík, Josef Špaček and František Kriegel) who supported Dubček, and conservatives (Vasil Biľak, Drahomír Kolder, and Oldřich Švestka) who represented an anti-reformist stance. Brezhnev decided on compromise. The KSČ delegates reaffirmed their loyalty to the Warsaw Pact and promised to curb «anti-socialist» tendencies, prevent the revival of the Czechoslovak Social Democratic Party, and control the press by the re-imposition of a higher level of censorship.[61] In return the USSR agreed to withdraw their troops (still stationed in Czechoslovakia since the June 1968 maneuvers) and permit 9 September party congress. Dubček appeared on television shortly afterwards reaffirming Czechoslovakia’s alliance with the Soviet Union and the Warsaw Pact.[30]

On 3 August, representatives from the Soviet Union, East Germany, People’s Republic of Poland, the Hungarian People’s Republic, the People’s Republic of Bulgaria and Czechoslovakia met in Bratislava and signed the Bratislava Declaration.[63] The declaration affirmed unshakable fidelity to Marxism–Leninism and proletarian internationalism and declared an implacable struggle against bourgeois ideology and all «antisocialist» forces.[64] The Soviet Union expressed its intention to intervene in a Warsaw Pact country if a bourgeois system – a pluralist system of several political parties representing different factions of the capitalist class – was ever established.[65] After the Bratislava conference, Soviet troops left Czechoslovak territory but remained along Czechoslovak borders.[64]

As these talks proved unsatisfactory, the USSR began to consider a military alternative. The Soviet Union’s policy of compelling the socialist governments of its satellite states to subordinate their national interests to those of the Eastern Bloc (through military force if needed) became known as the Brezhnev Doctrine.[65]

United States[edit]