«Руководство

игровой деятельностью детей

дошкольного возраста»

Актуальность

данной темы не вызывает сомнения, так как некоторые воспитателя уделяют мало

внимания игровой деятельности, чрезмерно увлекаясь

либо пассивно обучающими методами, либо являясь пассивными наблюдателями

детских игр. Чтобы обучение посредством игры было эффективным, взрослым нельзя

занимать пассивную позицию. Преимущество игры перед любой другой деятельностью

в том, что в её ходе дети сами, добровольно подчиняются

определённым правилам, открытым или заданным ролью. Это практически

единственная область, где дошкольники могут

проявить свою инициативу и творческую активность. И в тоже время именно в игре

они учатся контролировать и оценивать себя, понимать, что делают, и действовать

правильно.

Эффективность игровых методов и приемов определяется

качеством руководства детской деятельностью. При этом воспитатель должен

помнить, что содержание и формы руководства на каждом возрастном этапе

должны быть различными. Рассмотрим это на конкретных примерах.

Младший дошкольный возраст.

Осуществляя руководство детской деятельностью, воспитателю

следует максимально использовать игровые формы. Указывая ребенку на тот

или иной недостаток в его деятельности, важно подчеркнуть, какие неудобства

или трудности это создает для игрового персонажа. Например, если малыш

нарисовал домик без окон, воспитатель от имени зайки может сказать, что ему

страшно сидеть в темноте.

Практика показывает: оценивать работы детей целесообразно

по ходу занятия, а не в конце его. При этом и замечания, и подсказки (как исправить) должны

исходить не от педагога, а от игрового персонажа :

зайчонок, а не воспитатель, просит малыша нарисовать окно в домике.

Такая форма

занятий способствует естественному переходу учебного задания в игру. Дети,

включившись в воображаемую ситуацию и с удовольствием пребывая в ней,

воспринимают новые игровые действия как

продолжение предыдущей игры.

Чтобы

объединить основную часть занятия с последующей игрой в

логическое целое, вводится еще один персонаж, например,

зайчиха-мама. От лица этого персонажа воспитатель может предложить выполнить те

или иные игровые действия, которые будут

способствовать формированию или закреплению нужных навыков и умений.

Педагогу легко

включиться в такую игру в качестве равноправного партнера, увлеченно

участвовать в ней, на личном примере показывая образцы ролевого поведения.

Пример такого ролевого участия мы видели на занятии у Инголовой Надежды

Борисовны. Она взяла на себя роль Старичка — Лесовичка и действовала в

соответствии со взятой ролью.

С детьми,

которые выполнят задание раньше других, педагог проводит индивидуальные

беседы (с

тремя-четырьмя детьми в течение одного занятия). Такие беседы очень

важны, потому что способствуют установлению доверительных отношений между

взрослым и ребенком. Желательно, чтобы тема беседы отвечала учебному и игровому

содержанию занятия.

Для стимулирования

развития игры беседу желательно строить как разговор двух игровых

персонажей, например мамы-зайчихи и зайчонка (за зайчиху говорит

воспитатель, за зайчонка – ребенок). Делясь с воспитателем

впечатлениями о том, что и как он только что делал, ребенок получает

практические навыки ведения ролевого диалога, осознает, чему он научился, и как

будет поступать в дальнейшем.

Необходимо подчеркнуть: развитие речи не является целью

индивидуальных бесед. Если ребенок затрудняется с ответом, не надо требовать и тем

более не следует добиваться, чтобы он отвечал в развернутой форме (особенно в начале года).

Можно подсказать малышу, что он должен говорить за своего персонажа. Самое

главное – создать атмосферу живого и интересного общения.

Средний дошкольный

возраст.

В этом возрасте продолжается

работа по созданию у детей установки на

получение качественного результата.

Ребенок учится

соотносить полученный результат с поставленной им целью и оценивать выполненную

работу с точки зрения значимых для него самого качеств.

Принимая

определенную роль и действуя в ней, ребенок спокойно воспринимает критические

замечания педагога, не реагирует отрицательно на свой неуспех. Он относится к

критике как к напоминанию выполнять определенные правила игры, в которую вместе

с ним играет взрослый. Благодаря этому у детей появляется

желание довести начатое дело до конца и добиться результата.

Старший дошкольный

возраст.

Особое внимание

в старших группах следует уделять формированию самооценки и самоконтроля. Очень

важно так организовать процесс обучения, чтобы каждый ребенок в любом

виде деятельности добивался нужного

результата.

Успехи и

неудачи при выполнении заданий действуют на большую часть детей этого

возраста так же, как и раньше: успех радует, вдохновляет, а неудача приводит

к растерянности и отказу от работы. Задача взрослого состоит в том, чтобы

научить детей не драматизировать

неудачи, а относиться к ним как к естественному процессу. «Не ошибается тот, кто ничего

не делает».

В результате психолого-педагогических исследований установлено: правильная

организация деятельности старших дошкольников состоит в

том, чтобы, опираясь на игру, постепенно подводить детей к

выполнению учебных заданий. В начале года преобладают задания в форме игры,

а руководство и анализ детских работ

проводится в игровой форме. К концу года

соотношение заданий, даваемых в игровой и учебной форме, должно постепенно меняться:

предпочтение отдается учебным заданиям. Вполне достаточно сказать детям: «Хотите познакомиться с новым приемом работы краской?»

Кроме того, к

концу старшего дошкольного возраста становится

возможным учить детей различать игровые и учебные задания,

понимать, что учебное задание является обязательным и его надо выполнять

независимо от того, хочется тебе этого или нет. А при использовании игровых форм

обучения необходимо выделять моменты, важные для овладения предпосылками

учебной деятельности: точное выполнение правил,

строгое распределение действий между участниками и т. п.

В течение

учебного года занятия следует строить таким образом, чтобы благодаря игровым методам

и приемам внимание детей постепенно

переводилось с результата выполняемых действий на способ получения этого

результата.

Очень важно

обучать дошкольников взаимодействию друг с

другом. Работа по данному направлению начинается с формирования

заинтересованного отношения к общему продукту.

На первых

занятиях общий продукт должен создаваться всей группой.

Дальнейшие

занятия направлены на формирование совместной деятельности

двух детей и разного рода взаимодействий между ними. Такое

взаимодействие должно восприниматься детьми как действительно необходимое для

успеха предстоящей работы. Например, при создании общей картинки дети должны

договориться о том, кто будет рисовать предмет, который может быть изображен

только в единственном числе. Целесообразно заранее показать, к каким нелепостям приводят

несогласованные действия: например, если на общей картинке про двух

жадных медвежат будут нарисованы две головки сыра, то теряется весь смысл.

Предметом обсуждения и согласования последовательно становится: время года,

когда разыгрываются изображаемые события, а также тот момент из жизни

персонажей, который будет изображен на обоих рисунках.

Опыт педагогов,

работающих по данной методике, показывает, что дети начинают рисовать «общие картинки» и

в свободное от занятий время. При этом они объединяются в пары на основе

личных, дружеских отношений. Ни в коем случае нельзя навязывать ребенку другого

партнера. Важно высказывать одобрение по поводу такой дружной работы, демонстрировать

их рисунки (если

они получились удачными) другим детям.

Особенности руководства игровой деятельностью детей дошкольного возраста

Игровая деятельность – ведущая деятельность у детей дошкольного возраста. Она оказывает значительное влияние на развитие личности ребенка. Именно в играх происходит полный и сложный процесс преобразования и усвоения жизненного опыта, формируются главные понятия человеческих взаимоотношений, вырабатываются личностные качества детей, повышаются возможности адаптивности детей в межличностных отношениях. Поэтому роль воспитателя в реализации данных процессов огромна.

Игра является сквозным механизмом развития ребёнка (пункт 2.7. ФГОС ДО), посредством которой реализуются содержание пяти образовательных областей: «Социально — коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно — эстетическое развитие»; «Физическое развитие». Игра является основным видом деятельности детей, а также формой организации детской деятельности. Конкретное содержание игровой деятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется задачами и целями Программы, это отражено в Стандарте дошкольного образования.

Существует несколько классификаций игр:

Классификация игр детей дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой).

1) Игры, возникающие по инициативе ребёнка (детей):

Самостоятельные игры:

- Игра – экспериментирование

Самостоятельные сюжетные игры:

- Сюжетно – отобразительные

- Сюжетно – ролевые

- Режиссёрские

- Театрализованные

2) Игры, возникающие по инициативе взрослого:

Игры обучающие:

- Сюжетно-дидактические

- Подвижные

- Музыкально-дидактические

- Досуговые игры

- Игры – развлечения

- Интеллектуальные

- Празднично – карнавальные

- Театрально – постановочные

3) Игры, идущие от исторически сложившихся традиций:

- Традиционные или народные

Сюжетно-ролевая игра

Д. Б. Эльконин называл сюжетно-ролевой игрой деятельность творческого характера, в которой дети берут на себя роли и в обобщенной форме воспроизводят деятельность и отношения взрослых, используя предметы-заместители. Осваивая сначала действия с предметами, затем с заместителями, ребенок в игре постепенно начинает мыслить во внутреннем плане.

Исследователи выделяют различные структурные элементы игры — основные и переход к сюжетно — ролевой игре происходит в тот момент, когда ребёнок принимает на себя роли. В возрасте от 3 до 5 лет дети находятся на начальном этапе развития сюжетно — ролевой игры. Дети с удовольствием отображают в своих играх бытовые эпизоды из жизни семьи. С обогащением представлений об окружающем мире в играх всё чаще отображается деятельность взрослых. Таким образом, главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры – эта та сфера действительности, которая воспроизводится детьми. В зависимости от этого сюжетно-ролевые игры подразделяются на:

• игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» (большое место уделяется кукле).

• игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд людей (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль).

• игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.).

• игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач: в «моряков» и «летчиков», по содержанию мультфильмов, кинофильмов и т. д.

Прежде чем начать играть, дети придумывают замысел, в нём находят воплощение представления о различных событиях. Младшим дошкольникам довольно часто ещё требуется помощь взрослого для того, чтобы появился замысел игры. Воспитатель создаёт игровую ситуацию, вносит новую игрушку. По мере обогащения игрового и жизненного опыта дети начинают сами определять, во что они будут играть.

Итак, усложнение в развитии игрового умения выражается в следующем:

— сначала замысел игры появляется по инициативе взрослого;

— потом — с помощью взрослого;

— в дальнейшем ребёнок определяет замысел игры по собственной инициативе.

Замыслы детских игр могут быть как однообразными, так и разнообразными. Чем разнообразнее замыслы, тем интереснее игры, а это напрямую зависит от впечатлений об окружающем мире. Следовательно, чтобы замыслы игр были разнообразными, а игры — содержательно интересными, требуется серьёзный подход к планированию и проведению работы по ознакомлению с окружающим миром (образовательная область «Познавательное развитие» (пункт 2.6 ФГОС ДО).

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий; становление сознания, развитие воображения и творческой активности; формирование представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира и т.д.). Решение педагогом задач этой образовательной области позволит детям успешно осваивать в интеграции содержание других образовательных областей, в том числе, ОО «Социально-коммуникативное развитие»: общение и взаимодействие в сюжетно-ролевой игре, умение быть внимательным к чувствам и эмоциям других и т.п.

В качестве основного метода организации сюжетно-ролевых игр можно использовать комплексный метод педагогической поддержки самодеятельных игр (Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой).

Содержание работы организуется в соответствии с возрастом воспитанников:

Группа раннего возраста — приобщение детей к разным играм: предметным (в том числе с составными и динамическими игрушками), простейшим сюжетным, подвижным; перевод предметных действий в действия смысловые в контексте игровой ситуации.

2-я младшая группа — обогащение игрового опыта детей через совместные со взрослым игры (индивидуальные и малыми подгруппами), формирование и развитие игровых действий, простейшего игрового взаимодействия, понимания условности игровой ситуации.

Требования к проведению игры:

В игре с детьми у взрослого может быть две основные стратегии. Взрослый может сам организовать игру на основании заранее продуманного общего направления сюжета и подготовленных предметно — игровых материалов, или он может присоединиться к уже играющим детям. Он участвует с детьми в игре на равных и может влиять содержание и общий ход игры теми же способами, что используют другие играющие. В сюжетной игре он может придумать сюжет игры, выступить с интересным предложением о её сюжетном продолжении, ввести в игру новый персонаж, создать проблемную ситуацию и т.д.

|

Направления руководства игрой |

Задачи руководства игрой |

|

Обогащение содержания игры |

1.Побуждать переносить в игру события из повседневной жизни и тем самым осваивать назначение и свойства предметов. 2.Способствовать умению ставить разнообразные игровые задачи. |

|

Формирование предметных способов решения игровых задач |

3.Обогащать развёрнутые игровые действия с игрушками разнообразным содержанием. 4.Своевременно формировать игровые действия с предметами — заместителями. 5.Побуждать использовать игровые действия с воображаемыми предметами. 6.Подводить к пониманию замены отдельных игровых действий словом. 7.Способствовать тому, чтобы для решения поставленных игровых задач дети использовали разнообразные предметные способы. |

|

Развитие самостоятельности |

8.Развивать у каждого ребёнка самостоятельность в постановке разнообразных игровых задач. 9.Побуждать детей самостоятельно выбирать различные предметные способы для решения поставленных игровых задач. |

|

Побуждение к взаимодействию в игре |

10.Поощрять интерес к играм сверстников. 11.Приучать играть, не мешая друг другу. |

Поскольку игровые способы отображения окружающего мира достаточно сформированы, то дети легко справляются с выбором наиболее приемлемых для конкретной игровой ситуации предметных и ролевых способов решения игровых задач.

Ролевые действия в игре сопровождаются ролевой речью, на начальном этапе сюжетно — ролевой игры — ролевыми высказываниями (область «Речевое развитие», «Социально — коммуникативное развитие», п. 2.6 ФГОС ДО). По мере обогащения жизненного опыта развитие звуковой и интонационной культуры речи ролевые действия становятся более разнообразными, что напрямую зависит от представления детей об окружающем мире.

Специально обучать детей определённым игровым действиям не рекомендуется. Важно, чтобы дети сами придумывали, какие ролевые действия включать в игру, только в таком случае игра будет носить подлинно творческий характер.

Ролевые действия должны быть выразительны, что обеспечивается выполнением характерных движений, жестов, мимики.

Например, в роли мамы одна девочка демонстрирует, что мама ласковая, весёлая, а другая девочка в этой же роли — хмурая, строгая. При этом обе выразительно исполняют принятую роль, но средства выразительности у них разные.

Таким образом, в период формирования ролевых действий обращается внимание, как на разнообразие, так и на эмоциональную выразительность движений, жестов, мимики.

Сюжетно — ролевая игра предполагает сотрудничество с другими играющими, поэтому надо учить детей обращаться с ролевыми высказываниями к партнёру.

Нарастание количества ролевых высказываний постепенно приводит к возникновению ролевой беседы. Инициатором беседы может выступать взрослый.

Исходя из усложнения в развитии игры, задачи руководства игрой дополняются следующими:

— Побуждать детей принимать разнообразные роли.

— Способствовать тому, чтобы при исполнении роли дети использовали различные эмоционально выразительные ролевые действия.

— содействовать формированию умения сопровождать ролевые действия ролевыми высказываниями, обращёнными к игрушке — партнёру, воображаемому собеседнику, взрослому и сверстнику.

Планирование игры по видам деятельности в течение всего образовательного процесса может быть организовано следующим образом:

• Непрерывная непосредственно образовательная деятельность будет включать в себя разнообразные дидактические игры в соответствии с содержанием образовательной работы по соответствующим областям.

• Образовательная деятельность в режиме дня предполагает организацию досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, а также организацию совместных с педагогом сюжетных игр, способствующих обогащению игрового опыта детей. Здесь воспитатель выступает как игровой партнер, носитель игровой культуры, которую передает детям в процессе совместной деятельности.

• Самостоятельная деятельность сопровождается организацией педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. Так создаются условия для формирования возрастных новообразований.

Руководство игровой деятельностью дошкольников

в практике работы воспитателя ДОО

Авхадеева Е.Т., воспитатель

МБ ДОУ «Детский сад №37»,г.Новокузнецк

Очень серьезное требование ФГОС дошкольного образования — вернуть игровую деятельность и статус развивающих игровых занятий в ДОУ. Построенная в игровой форме образовательная ситуация имеет большее педагогическое значение нежели учебное занятие по типу школьного урока.

В условиях введения стандарта необходимо создавать условия для становления и развития игры. Этих условий довольно много, но главным из них является способность и любовь взрослых к игровой деятельности. Иными словами, если взрослые умеют и любят играть, и они будут играть с ребенком, у них есть все шансы построить программу, обеспечивающую психологический комфорт каждому ребенку в течение всего дня.

Игры логически и системно, естественно должны быть включены в целостный образовательный процесс (непосредственно организованную образовательную деятельность, образовательную деятельность в процессе режимных моментов, самостоятельную образовательную деятельность). Ежедневно педагогу следует планировать и организовывать совместные игры:

• подвижные;

• дидактические;

• настольно-печатные;

• театрализованные (режиссерские, драматизации, игры-театры);

• сюжетно-ролевые;

• игры на развитие мимики жестов, на снятие мышечного напряжения;

• коррекцию особенностей развития речи, движений, зрения и слуха детей;

• профилактические игры и упражнения: профилактика плоскостопия, различных заболеваний.

При организации и проведении совместных игр педагог должен занимать позицию равноправного партнера, позицию «маленького ребенка», которому необходимо научиться игре, правилам и действиям.

Начиная с двух — трех лет их основная задача — это формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю, умения видеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама), интересного партнера в игре. Первые игровые ситуации должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием.

В дальнейшем важной особенностью игровых технологий, которые используют воспитатели-педагоги в своей работе, является то, что игровые моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, учебная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима, и игра.

Для развития свободной, самостоятельной игры педагогу нужно создать полноценную предметно-игровую среду и инициирует возникновение игр по интересам детей. (рисунок 2)

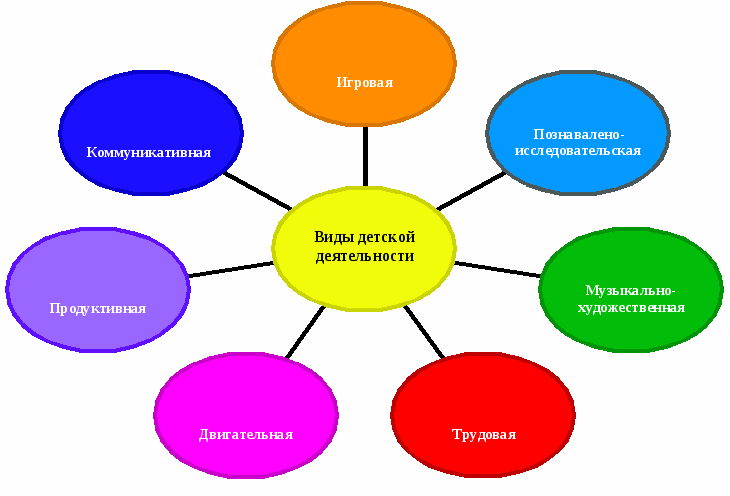

Рисунок 1 «Виды детской деятельности»

В групповой комнате особо выделяется пространство для размещения и оформления новой сюжетно-ролевой игры: вместе с детьми обсуждается ее название, эмблема, месторасположение. Важным условием возникновения длительных игр является то, что новый сюжет, созданный и оформленный в групповой комнате в удобном для всех месте. Игровые атрибуты могут быть размещены в отдельных стеллажах и шкафах, специально оборудованных коробках и корзинах. Важными условиями их использования является доступность для детей, многофункциональность, безопасность для жизнедеятельности детей, разнообразие и многообразие. В группе заранее, перед игрой продумывается и организовывается пространство для развития игры каждого ребенка: столы для рисования и работы с тестом, место для приготовления концерта или презентации, пространство для самого кафе или магазина.

Свободная самостоятельная игра начинается не с распределения ролей и скучной беседы, а с заранее условленного сигнала: со слов «А сейчас можно поиграть», с музыки, песенки, стихотворения, звукового сигнала. Педагог не распределяет роли, а способствует самостоятельному определению ребенка на роль. Педагог продумывает и свое пространственное расположение: находится там, откуда видны все играющие дети; располагается рядом с малышами в условиях разновозрастной группы или поближе к новому игровому пространству, где разворачивается новый, развивающийся сюжет.

При возникновении ссор и конфликтов между детьми воспитатель продумывает тактику поведения: обдумывает целесообразность вмешательства, приемы и способы психологической поддержки детей.

Педагог умело находит место и время для внесения запланированной заранее игровой ситуации (приглашения гостя, внесения новых атрибутов, диалога), которая предполагает удивление детей, стимулирование их творчества и фантазии. При обыгрывании момента удивления педагог не привлекает внимания всех детей искусственно, взаимодействует только с теми детьми, которые сами проявляют интерес к игровой ситуации.

А чтобы воспитание игровых умений и навыков органически сочеталось в игре с обучением и воспитанием надо правильно руководить ею.

Руководство детской игрой будет правильным лишь тогда, когда позволяет сохранить всю прелесть ее творческого характера. Здесь мы учитываем особенности руководства в среднем возрасте: воспитатель продолжает активно участвовать в игре, но чаще роль ведущего поручаем детям; правила игры объясняем до ее начала, при подведении итогов акцентируем внимание на успехах, даже незначительных, чаще организуем словесные игры, игры на внимание. В руководстве играми существуют приемы.

Прямые:

Внесение атрибутов, которые не требуют специального обучения, взятие на себя роли, подсказка в ходе игры, направление игры в нужное русло, переключение внимания на другую игровую ситуацию.

Косвенные:

Целевые прогулки и экскурсии, чтение литературных произведений, конструирование из природного материала и бумаги, работа с родителями (консультации, информационные папки).

При руководстве игрой мы стараемся учитывать интересы и желания детей. Мы должны суметь подыграть, создать игровую ситуацию, поддержать инициативу, опереться на чувства, использовать юмор и предвосхищающую оценку.

В руководстве играми следует выделить три этапа:

Подготовка – проведение – анализ результатов.

В подготовку мы включаем: отбор игры, места, определение количества участников, отбор необходимого материала.

Проведение: объяснение игры начинаем с ознакомления с ее содержанием, с дидактическим материалом, после чего излагаются правила и описываются игровые действия.

Подведение итогов: ответственный момент – мы отмечаем тех, кто хорошо выполнял правила, помогал товарищам, был активен, честен, порицаем тех, кто нарушал правила.

Кроме того, что игра организуется взрослыми, дети должны уметь самостоятельно организовать свою игру. Для воспитания навыков и умений самостоятельной организации игры мы используем: поручения, задания, беседы, поощрения.

Также путем советов, индивидуальных заданий и поручений формируем умение определения ребенком роли и доведение ее до конца. Развиваем навыки самостоятельного использования в играх материала для ряженья, маски, музыкальные инструменты. На протяжении всей своей деятельности в группе, мы стараемся изучить характеры, склонности и привычки детей, стараемся постоянно помогать детям лучше узнавать друг друга. Вместе с психологом проводим конкурсы на выразительность речи, мимики, жестов. Все это делаем для того, чтобы улучшить качество игры.

Каждая игровая ситуация общения дошкольника со взрослыми, с другими детьми является для ребенка «школой сотрудничества», в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и спокойно переносить свои неудачи; регулировать свое поведение в соответствии с социальными требованиями.

Чтобы дети играли, мы должны играть вместе с детьми на протяжении всего дошкольного детства. Чем разнообразнее, интереснее игры детей, тем богаче и шире для них окружающий мир, светлее и радостнее их жизнь. Без увлекательной игры не может быть страны детства.

Литература

1. Арушанова, А. Г. Коммуникативное развитие: проблемы и перспективы / А. Г. Арушанова // Дошкольное воспитание. — 1998. — № 6. С. 86-89.

2. Бабанский, Ю. К. Об управлении процессом воспитательного воздействия / Ю. К. Бабанский // Советская педагогика. — 1971. — № 8. — С. 33-41.

3. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте (психологическое исследование) / Л. И. Божович. — М.: Педагогика, 1968. — 464 с.

4. Вахтеров, В. П. Основы новой педагогики / В. П. Вахтеров. — М., 1916. — 592 с.

5. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — СПб.: Союз, 1997. — 224 с.

6. Давыдов, В. В. Развивающее образование: теоретические основания преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней / В. В. Давыдов, В. Т. Кудрявцев // Вопросы психологии. — 1997. — № 1. — С. 18-21.

7. Каганер, Л. О. Планирование дошкольного воспитания / Л. О. Каганер // Дошкольное воспитание. — 1931. — № 9. — С. 7-10.

8. Лисина, М. И. О механизмах смены ведущей деятельности у детей в первые семь лет жизни / М. И. Лисина // Вопросы психологии. — 1978. — № 5. — С. 73-78.

9. Маралов, В. Г. Формирование основ социальной активности личности в детском возрасте (дошкольник — мл. школьник) / В. Г. Маралов, В. А. Ситаров. — М.: Прометей, 1990. — 220 с.

10. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка / под ред. М. Л. Шипицыной. — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2003. — 528 с.

11. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / под ред. Л. А. Венгера ; научно-исслед. ин-т дошкольного воспитания ; Акад. пед. наук СССР. — М.: Педагогика, 1986. — 224 с.

12. Урунтаева, Г. А. Диагностика психологических особенностей дошкольника: практикум для сред. и высш. пед. учеб. заведений и работников дошк. учреждений / Г. А. Урунтаева. — М.: Издательский центр «Академия», 1996. — 96 с.

15. Усова, А. П. Обучение в детском саду / А. П. Усова. — М.: Педагогика, 1970. — 143 с.

3

06.08.2020

Статья «Педагогические условия эффективного руководства игровой деятельностью дошкольников»

Игра — один из тех видов детской деятельности, которой используется взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучая их различным действиям с предметами, способам и средствам общения. В игре ребёнок развивается как личность, у него формируется те стороны психики, от которых в последствие будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми. Доказано, что в игре дети получают первый опыт коллективного мышления.

Оценить

2666

Содержимое разработки

Статья «Педагогические условия эффективного руководства

игровой деятельностью дошкольников»

Искиндирова Елена Юрьевна,

воспитатель МОУ «Детский сад № 336

Дзержинского района Волгограда»

Игра — один из тех видов детской деятельности, которой используется взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучая их различным действиям с предметами, способам и средствам общения. В игре ребёнок развивается как личность, у него формируется те стороны психики, от которых в последствие будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми. Доказано, что в игре дети получают первый опыт коллективного мышления.

Пиаже рассматривает суть игры в том, что ребенок играет не потому, что ему хочется играть, а вследствие образа мышления. По Пиаже игра – это есть образ мышления ребёнка, форма его существования.

Иной подход к игре у Фрейда. Для него игра – символическая деятельность с конкретным предметом, а сон – символика в чистом виде. Он предполагал, что игра выражает связь ребёнка с жизнью, взрослыми и со всем окружающим так же, в виде символов, как и сны взрослого человека. Фрейд уверен, что игра имеет две тенденции: одна стремление быть взрослым, вторая – тенденция к повторению, причем повторению до тех пор, пока не исчезнет напряжение связанное с игрой на данную тему. То есть по Фрейду игра выступает в качестве психотерапевтического инструмента, снимающего травмирующее напряжение. Это справедливо для психически травмированных детей как средство диагностики и лечения. Однако играть любят не только обиженные, травмированные дети. И для детской игровой активности не обязательно обижать и травмировать детей, поскольку игра – здоровая детская деятельность.

Самая успешная дошкольная программа разработана Марией Монтессори, построенная на естественных склонностях детей в сочетании с управлением, конкретными материалами и личным опытом.

Если оглянутся назад, в прошлое, то можно отметить, что к играм был подход как к свободной деятельности ребёнка, инициатором которой он был сам. Роль педагога сводилась к созданию условия для игры и обеспечение ее игровым материалом. В последние десятилетия игра стала рассматриваться как форма организации детской жизни.

Это обусловлено пониманием игры как ведущей деятельности детей данного возраста в силу их психофизиологических особенностей.

Изменилась и роль педагога. От пассивно — наблюдательной функции она перешла к тактическому руководству развитием игр и формированием в их процессе нравственных качеств и интеллектуальных навыков детей. Необходимо заметить, что вмешательство в детскую игру предполагает наличие у педагога необходимых знаний и умений, а так же авторитета, уважения и доверия у детей. В противном случае произойдёт отрицательный эффект.

Слово воспитатель означает “выявляющий всё лучшее в воспитаннике”. А для того чтобы выявить и развить всё лучшее в воспитаннике, необходимо знать, как построить воспитательный процесс, чтобы ребёнок воспринял нужную информацию, принял ее к сведению. Руководство игрой не должно сводиться чисто к косвенным либо прямым методам. Необходимо создать такие оптимальные условия, которые способствовали бы достижению более эффективного руководства детской игровой деятельностью.

В групповом коллективе необходимо создать благоприятный эмоциональный фон (воспитатель должен доброжелательно относиться ко всем детям, поощрять чуткое отношение детей друг к другу, пресекать враждебность, агрессию, грубость в коллективе)

Необходимо установить доверительные, дружелюбные отношения между воспитателем и воспитанниками (только при таком условии можно говорить об эффективном педагогическом процессе).

В процессе воспитания необходимо уделять основное внимание положительным, а не отрицательным качествам ребёнка (больше внимания акцентировать на положительных моментах в жизни детей, озвучивать положительные проявления характера).

Уважать индивидуальность в каждом ребенке (дать возможность детям проявить самостоятельность, своеобразие черт характера; очень серьезный момент в воспитательской работе – не спугнуть попытку ребенка где — то себя проявить, в чем- то себя попробовать).

Показывать детям, что вы цените их работу, даже если это просто попытка (из попыток складываются действия).

Не критиковать и не гасить энтузиазм детей (критика убивает любое желание, любую попытку; критику убрать из педагогического процесса).

Помогать детям справляется с трудностями, чтобы они их не угнетали (накопление затруднений создаёт чувство бессилия, которое занижает самооценку ребенка).

Поддерживать детей в их начинаниях (главное – создать уверенность в том, что ребёнок справится с поставленной перед ним задачей, дать стимул к выполнению этой задачи).

Когда дети будут чувствовать к себе уважение, заинтересованность, любовь, психологическую помощь со стороны педагога, когда они почувствуют к педагогу доверие, когда у них произойдёт внутреннее принятие педагога как старшего товарища, авторитетного взрослого, одним словом “своего”, только тогда можно говорить об эффективном руководстве со стороны данного воспитателя.

Помимо всего прочего, необходимо обратить внимание на материальное оснащение игровых зон, которое бы стимулировало и побуждало детей к игровой деятельности. «Главный принцип – непременная связь знаний полученных детьми, с содержанием игровой среды», то есть правильная ее организация. Необходимо продумать разумное сочетание игрушек, ролевых атрибутов, предметов – заместителей с теми знаниями, которые дети уже получили и внести такие атрибуты, которые бы стимулировали познавательную активность детей, возбуждали их воображение, побуждали бы к возникновении игровой ситуации. «Предметы -заместители необходимы для развития игры в любом возрасте».

Детям необходимо предоставить достаточное количество времени на проведение игровой деятельности. «Важным условием развития игровой деятельности является не только наличие всех видов игрушек, но и правильное определение времени для игр в режиме дня детского учреждения». Это время до зарядки, на прогулке, после сна, вечернее.

Нельзя резко сворачивать игру детей, если подошло время для проведения другой деятельности. Если детьми развёрнута большая сюжетно- ролевая игра, целесообразно оставить атрибуты на месте до следующего свободного времени для ее продолжения.

Чем больше ребенок уступает в развитии другим детям, тем беднее его игровой потенциал. Ребёнок не играет не потому что не хочет, а потому, что беден знаниями и опытом. Потому необходимо обращать большое внимание на такую сторону как обогащение детей знаниями об окружающем мире, новым впечатлениям, формированием практического опыта и развитие их индивидуальных способностей. Для этого необходимо уделять большое внимание занятиям по ознакомлению с окружающим миром, где надо давать в достаточной степени для данного возраста материал о природе; явлениях общественной жизни (труд взрослых – раскрывать сущность различных профессий); семейные отношения. Проводить беседы по закреплению пройденного материала, различные праздники, которые обогащают опыт детей.

Недопустимо использовать время, отведенное на игры, для какой- либо другой деятельности. К детским играм необходимо подходить очень серьезно, внимательно следить за ходом игры и стараться не упускать возможность для образовательно-воспитательной работы в процессе игры.

Детские игры отличаются своим многообразием «по своему содержанию, степени самостоятельности детей, формам организации, игровому материалу».

В зависимости от вида игры, ее задач, необходимо тщательно продумать степень участия педагога в ней, приемы и методы руководства данной игрой.

«Чтобы руководить детской игрой, требуется такт, умение определить меру вмешательства в игру, видеть, как ведут себя дети в игровых ситуациях».

Однако нельзя полностью брать на себя функции организатора игры, это приемлемо в младшем дошкольном возрасте. В старшем дошкольном возрасте необходимо создать условия, чтобы дети сами были организаторами игр, так как нередко дети слоняются по группе, не умея организовать игру самостоятельно, без участия взрослого. Необходимо поощрять самостоятельность, детей в проведении игр.

Итак, самостоятельные игры. Конечно, они не могут возникнуть на пустом месте. Для их возникновения проводится большая и кропотливая работа педагога по обогащению детей знаниями, опытом, по расширению их кругозора.

Для успешного протекания сюжетно — ролевых игр необходимо непрерывно углублять знания детей об окружающем мире, знакомить с событиями современности. Наблюдение, чтение, беседы о радио и телепередачах, рассказы взрослых подталкивают к пониманию того, что ребенок видит и слышит и созданию предпосылок для возникновения игр.

Из всего разнообразия самостоятельных игр на протяжении всего дошкольного детства сюжетно-ролевые игры являются основными в игровой деятельности детей. Развитие сюжетно- ролевой игры «происходит не спонтанно, а зависит от условий жизни и воспитания ребенка, то есть от социальных влияний». Можно сказать, что сюжетно-ролевая игра самостоятельна по своей сути, но эта самостоятельность относительна, так как в ней присутствует косвенное педагогическое руководство. Сюжетно-ролевая игра проходит несколько ступеней развития: от непосредственной работы педагога по обогащению детей знаниями и опытом к самостоятельной игре, где этот опыт и знания трансформируются детьми в соответствии с личным опытом и их эмоциональным отношениям к окружающему.

Руководство игровой деятельностью остаётся, но оно переходит от прямых методов (показ, объяснение) к косвенным методам руководства игрой, активизирующие психические процессы ребенка, его опыт, проблемы (вопросы,

советы, напоминания и др.). Недопустимы прямые указания, замечания в адрес играющего ребенка, так как это может вывести его из состояния включенности в образ, игру. Ранее в младших группах педагог напрямую обучал детей способам игры – показывал, как играть с игрушкой, объяснял, для чего нужна данная игрушка или вещь, как их можно использовать в игре, самостоятельно составлял не сложный сюжет игры, распределял роли, играл с детьми, демонстрируя образы ролей и сюжетов, то к старшему возрасту дети самостоятельно придумывают сюжет, распределяют роли, выбирают игровой материал, создают игровое пространство, вносят в игру своё видение ситуации, разворачивают событие в соответствии со своим социальным опытом.

Иногда, когда дети зацикливаются на одном содержании, «можно применить метод скрытой инструкции».

Суть его состоит в том, что педагог в скрытой, ненавязчивой форме предлагает новые сюжеты, роли, игровые действия посредством рассказа с модифицированным сюжетом на заданную игровую ситуацию, или дети вдруг получают письмо, ситуацию содержания которого можно обыграть, или придумать поездку экскурсию куда либо и т.д.

Иногда “спасти” ситуацию можно, приняв на себя роль какого-либо нового персонажа и побуждая своими репликами и действиями к дальнейшему развёртыванию сюжета. Но этот подход в руководстве игрой приемлем в том случае, если дети принимают педагога как старшего друга, если его уважают и он пользуется авторитетом.

В идеале в старшем возрасте сюжетно-ролевые игры должны спонтанно организовываться самими детьми. Как правило, организатор игры становится ее ведущим, распределение ролей происходит по интересам (кто кем хочет быть), если возникают затруднения, взрослый предлагает обсудить кандидатуры. Содержание игры трансформируется и обогащается благодаря индивидуальному опыту каждого ребёнка. Поэтому иногда целесообразна замена исполнителя конкретной роли. В ходе игры можно применить такую замену ролей, как “отпуск”, “переезд”, “прием на работу”, “смена должности”, “ввод второго сотрудника” и т.д.

Как показывает практика, игра обусловлена стремлением к самостоятельности, стремлением получить конечный результат своих действий, общением со сверстниками, желанием удовлетворить разнообразные познавательные и художественные интересы.

На ход игры в старшем возрасте большое внимание оказывает сформированность детского коллектива, положительная оценка воспитателем отношений между детьми, дружба, а так же взаимооценка детей друг другом, так как в этом возрасте на первом плане в игре выступают отношения.

Можно косвенно изменять ситуации в игре, подводя в ходе беседы с детьми их мысли к тому, что «требования к товарищу по игре должны сочетаться с заботой о нем, готовностью помочь ему»Так воспитывается коллективизм, дружба, взаимопомощь.

Воспитатель должен озвучить одобрение таких проявлений в игре как забота, взаимовыручка, уважительное отношение друг к другу.

Похвала очень сильный стимул в детском возрасте, поэтому любые проявления инициативы по включению в игру новой сюжетной линии является хорошим подходом в стимулировании игры.

Для возникновения замысла игры целесообразно применять такие методы как чтение художественной литературы (дети любят подрожать своим сверстникам), яркий, впечатляющий рассказ воспитателя о каком либо событии, беседа.

Очень впечатляют детей встречи с представителями различных профессий, их рассказы из жизни, интересные случаи на работе.

Большое значение в игровой деятельности имеет игровой материал. Иногда достаточно внести в игровую зону новую игрушку, какой-либо атрибут, как игра приобретает новое русло, либо явится толчком для новой игры.

Педагог может ненавязчиво подсказать какие-либо новые действия персонажа или помочь обустроить игровое пространство какого-либо “заведения”.

Эти методы и приёмы можно применять ко всем самостоятельным играм.

Следующая группа игр – образовательно-воспитательная, проводимая по инициативе взрослого.

Наиболее часто используемые в практике – дидактические игры, главная задача которых – обучающая. «Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление; она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка».

Дидактические игры содержат в себе два начала – учебное и игровое их можно использовать как на занятиях, так и в свободной деятельности – в группе, на участке. Дидактические игры делятся на два вида: игры – занятия и непосредственно дидактические.

В играх-занятиях ведущая роль принадлежит воспитателю. В них воспитатель наряду с передачей определённых знаний учит детей играть. «В процессе дидактической игры внимание ребёнка обращается на выполнение игрового действия, а основная задача обучения им не осознаётся (происходит латентное обучение)».

Дидактические игры применяются при обучении математике, развитие речи, ознакомлении с окружающим миром, при развитии сенсорики.

Непосредственно дидактические игры как игровая деятельность имеют место в том случае, если детьми усвоены правила игры, если эти игры им интересны.

В дидактических играх решаются задачи умственного, нравственного, трудового, эстетического, физического, воспитания.

«Доказана необходимость прямого управления развитием способностями ребенка». Эту задачу с успехом решает дидактическая игра.

Методы и приемы в дидактических играх как прямые – показ, объяснение, рассказ, обучение одного ребенка другим, так и косвенные воспитатель является равноправным участником, хвалит наиболее отличившихся детей. Если радость ребенка в игре достаточно автономна, то радость от учебных и трудовых действий непосредственно зависит от благоприятной оценки и поощрения со стороны взрослого».

По мере угасания интереса к игре воспитатель вносит усложнение в игру: разнообразит варианты, придумывает более сложные правила, изменяет игровую задачу, вносит меру поощрения, использует метод замещения одних предметов на другие. включает новые персонажи. включает новые игровые действия. Привлекательность дидактических игр – возможность выиграть. Но для этого необходимо владеть определенными знаниями, умениями, навыками. Однако есть дети как активные, раскрепощенные, так и пассивные, робкие, неуверенные в своих возможностях. Именно на таких детей педагогу следует обратить особое внимание. «Руководство воспитателем игрой всегда должно сочетаться с индивидуальным подходом к детям».

Эти дети не включаются в дидактические игры либо потому, что не владеют нужными знаниями, приемами игры, которым их следует обучить (прямой метод – показ, рассказ), либо в силу своих психо – эмоциональных особенностей – застенчивость, неуверенность в себе. К таким детям необходимо применять особые методы и подходы в приобщении к обучающим играм, к развитию их активности. Прежде всего, необходимо выявить сильные стороны таких детей и всячески поощрять их инициативу в решении посильных задач. Это позволит им «пережить ситуацию успеха», повысит уверенность в своих возможностях, поднимет их авторитет в глазах сверстников. Здесь уместна похвала, поощрение за инициативу, предоставление им приоритета в выполнении какого – либо задания.

Иногда воспитателями умаляется роль дидактических игр в усвоении знаний. Это можно объяснить незнанием методики проведения их, и, как следствие этого – результат, не достигший поставленной цели.

Сюжетно – дидактические игры содержат как игровой элемент, отражающий трудовую деятельность взрослых, так и математические действия взрослых (желательно усвоенные на занятиях по математике), подчиненные строгим правилам.

Необходимое условие для успешности проведения сюжетно –дидактической игры – непосредственное участие в игре воспитателя, выполняющего в игре игровую роль, так как в ходе игры необходим контроль за правильным выполнением счетно – измерительных действий во избежание закрепления ошибок. Так — же воспитатель может руководить игрой, используя такие методы как «помощь в виде вопросов, разъяснений, советов и т. п., влиять на распределение ролей, подсказывать и создавать новые ситуации игры, подчеркивать, одобрять успехи детей, привлекая внимание коллектива, вызывать положительное эмоциональное настроение, стимулировать инициативу и творчество»

Сюжетно – дидактическая игра отличается от сюжетно – ролевой тем, что в ней присутствует счет и измерение. Дети не всегда пользуются счетом и измерением в своих играх. Поэтому воспитатель должен объяснить целесообразность применения математических знаний в быту. Эта задача решается таким методом, как создание такой игровой ситуации, где возникла бы необходимость в точном измерении и счете, что привело бы к осознанию практической необходимости в математических действиях.

После овладения детьми навыка применения математических действий в сюжетно – дидактической игре, игра, как правило, перерастает в сюжетно – ролевую, где роль воспитателя сводится к косвенному руководству по урегулированию морально – этических норм и правил.

Для того чтобы обучающие игры проходили успешно, необходимо прежде всего оснастить группу соответствующими возрасту дидактическими играми, игрушками и дидактическим материалом. Предоставить к ним свободный доступ.

В игре ребёнок полностью раскрывается и материал, который ему нужно усвоить, становится интереснее и легче. В процессе игры педагоги учат детей быть добрее, слушать других людей, уважать чужое мнение, стремиться к знаниям — к постижению нового.

Воспитательное значение игры, её всесторонние влияние на развитие ребёнка трудно переоценить. Игра органически присуща детскому возрасту и при умелом руководстве со стороны взрослых способна творить чудеса. Ленивого она может сделать трудолюбивым, незнайку — знающим, неумелого — умельцем. Словно волшебная палочка, игра может изменить отношение детей к тому, что кажется им парой слишком обычным, скучным, надоевшим.

Игра имеет значение и для формирования дружного детского коллектива, и для формирования самостоятельности, и для формирования положительного отношения к труду, и для исправлений некоторых отклонений в поведение отдельных детей, и ещё для многого другого. Если дети в коллективе будут обладать всеми этими качествами, то процесс обучения пойдёт интереснее, быстрее, качественнее. Не нужно будет детей заставлять что-то делать, учить, им это будет самим интересно, они станут стремиться к знаниям.

Список используемой литературы.

Анищенко О.А. Развиваем в игре. — Мн., Асар.2000.

Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре. – М., Просвещение, 2002

Новоселова, С.Л. Игра: определение, происхождение, история, современность/ С.Л.Новоселова//Детский сад: от А до Я, 2003.- №6

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/415947-statja-pedagogicheskie-uslovija-jeffektivnogo

Также вас может заинтересовать

- Развитие умственных способностей дошкольников: некоторые проблемы работы воспитателя.

- РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, СРЕДСТВАМИ ФОЛЬКЛОРА.

- Так ли важно рисование в жизни ребенка?

- Статья «Нетрадиционное рисования как средства познавательного интереса к малой Родине»

- Организация оздоровительной работы с детьми ЗПР в условиях детского сада.

«Свидетельство участника экспертной комиссии»

Оставляйте комментарии к работам коллег и получите документ

БЕСПЛАТНО!

Игровые технологии

Игровая деятельность в детском саду: особенности организации и развития по ФГОС

13.07.2018938.1k

Познание мира у дошкольников происходит через игру. Поэтому организации игровой активности в дошкольных образовательных учреждениях определяется особая роль в образовательном процессе. А от педагога требуется методически грамотное включение разных видов игр и в качестве самостоятельной деятельности детей, и как средство организации познавательной, творческой активности и развития показателей физического роста.

Миссия игры в детском саду

Игровая активность — это организованная деятельность, предполагающая направление умственных, физических и эмоциональных усилий детей на достижение поставленной игровой задачи.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) цели игровой активности в детском саду распределяются по образовательным направлениям работы с малышами:

- дидактические — знакомство и расширение представлений о мире вокруг, отработка умений и навыков, определённых требованиями к развитию сферы познания у дошкольников (через обучающие игры, например, дети старшей группы учатся «сдруживать» буквы, то есть составлять слоги), развитие навыков трудовой деятельности (к примеру, в сюжетно-ролевых играх малыши первой младшей группы помогают маме в уборке);

- развивающие — развитие внимания, речи, процессов мышления, памяти, формирование умения наблюдать, проводить сравнительный анализ, сопоставлять, стимуляция воображения, творческого видения, фантазии;

- воспитательные — формирование инициативности, нравственных и волевых качеств, партнёрства, общительности;

- социально-коммуникативные — приобщение к соблюдению правил, принятых в социуме, развитие умения контролировать свои эмоциональные проявления, способности общаться с товарищами и взрослыми.

В играх дети учатся выстраивать отношения партнёрства и со сверстниками, и со взрослыми

Образовательные задачи игр имеют свои особенности в зависимости от возраста детей и вида игры. По содержанию игры бывают:

- дидактические или обучающие, направленные на объяснение, отработку или закрепление учебного материала;

- подвижные, нацеленные на укрепление и сохранение здоровья малышей;

- театрализованные, призванные раскрыть творческий потенциал маленьких воспитанников.

Таблица: задачи игровой активности разных видов в детском саду

| Первая младшая группа (1,5–3 года) | Вторая младшая группа (3–4 года) | Средняя группа (4–5 лет) | Старшая группа (5–6 лет) | Подготовительная группа (6–7 лет) |

| Дидактические игры | ||||

|

|

|

|

|

| Подвижные игры | ||||

|

|

|

|

|

| Театрализованные игры | ||||

|

|

|

|

|

Видео: формула партнёрства в игровой активности

Функции игровой деятельности

Назначение игры для дошкольника — возможность раскрыть свой потенциал, а для взрослого — помощь в направлении вектора развития малыша. Это определяет функционал игровой деятельности, подразделённый на несколько видов:

- развлекательная функция (стимулирует интерес ребёнка, дарит ему удовольствие от процесса и результата игры);

- социокультурная (помогает постигать нормы и правила поведения в обществе);

- диагностическая (позволяет взрослому определить отклонения в развитии и поведении ребёнка, например, замкнутость малыша);

- коррекционная (ставит целью внесение положительных изменений в личность ребёнка);

- терапевтическая (помогает в развлекательной форме преодолевать те или иные трудности, с которыми малыш сталкивается в различных видах деятельности, например, с помощью театрализованных постановок терапевтических сказок дети преодолевают страхи, становятся более общительными);

- коммуникативная (формирует способность ребёнка получать и передавать информацию в процессе общения, совместной деятельности со сверстниками, развивает речь);

- познавательно-воспитательная (помогает закрепить блоки информации, получаемые малышом в процессе разных видов деятельности, формирует любознательность);

- функция самореализации (игра позволяет ребёнку определить спектр своих интересов, так как малыш не будет играть, если ему скучно, малоинтересно).

Это интересно. Для полноценного включения всех функций в процессе игры, дети должны добровольно принимать участие в этом виде деятельности. Только в этом случае каждый малыш сможет усвоить моральные, общечеловеческие ценности, стать самостоятельной личностью во всех видах общественных отношений.

В игре реализуется сразу несколько функций взаимодействия с детьми

Классификация видов игровой деятельности

Виды игровой деятельности могут распределяться по функции взрослого и форме проявления инициативы у детей:

- творческие игры или игровая активность по желанию ребят (малыши сами выбирают игру, обозначают цель и придумывают правила, взрослый находится в позиции наблюдателя);

- дидактическая, подвижная и театрализованная игровая активность или игры, инициируемые педагогом (эти способы взаимодействия определяются рамками правилами, установленными взрослым);

- игровая активность, определённая традициями народа (к этому виду относятся музыкальные игры, а также исторические игры).

Как игровая деятельность интегрируется в процессе образования

Исходя из классификации игр по форме участия малышей и взрослого, можно сделать прийти к выводу о том, что игра интегрируется в разные направления образовательного процесса.

Примером интеграции может быть игра «В больнице», которую я проводила со своими воспитанниками в старшей группе. Перед введением в игровую ситуацию мы с ребятами провели экскурсию по медицинскому кабинету детского сада — то есть реализовали задачи социально-коммуникативного направления. Поговорили с медработником о назначении градусника, весов, их важности в жизни человека — осуществили задачи познавательного и речевого развития. Вспомнили сюжет сказки К. Чуковского «Айболит», что помогло выполнить задачи речевого и социально-коммуникативного направления. И также изготовили атрибуты из пластилина (витамины, таблетки), тем самым очертив сферу направления художественно-эстетического развития.

Игра интегрируется и в непосредственно образовательную, и в досуговую деятельность дошколят

Организация и руководство игровой деятельностью

ФГОС обозначены основные составляющие организации игры. Это совокупность:

- условий организации;

- условий мотивации ребят;

- условий реализации, в том числе и учёт времени для осуществления замысла игры.

Рассмотрим каждый из компонентов отдельно.

Условия организации игры

- Добровольное участие ребят в игре. Педагог не навязывает, а вовлекает в игру, подбирая подходящие по теме и виду игры приёмы. Например, чтобы вовлечь малышей 4–5 лет в дидактическую игру «Третий лишний» на тему овощей, фруктов, ягод, педагог представляет ребятам гостя занятия — Незнайку, у которого болит живот, так как он, не зная, что есть что, сварил суп не только из овощей, но и из ягод, фруктов. Дети, желая показать свою просвещённость и стремясь помочь персонажу, активнее включаются в игру.

- Чёткое понимание сути и правил игры, роли каждого участника.

- Игра должна иметь смысл, способствовать обогащению социального опыта малышей. Игровая активность подразумевает решение большого спектра задач, поэтому, к примеру, в старшей группе на прогулке ребята не могут драться вениками — это бессмысленно. А вот прямое назначение этого атрибута трудовой деятельности: уборка участков территории по командам на приз «Наша чистюля» — реализует целый набор образовательных задач.

- Достаточно оснащённая предметно-развивающая среда. В игровой зоне должны быть разнообразные игрушки, которые помогут малышам осуществить игровой замысел. Разрабатывая проект игрового уголка, педагогу нужно позаботиться о том, чтобы там были атрибуты в равной степени удовлетворяющие интересы и мальчиков, и девочек (куклы, машинки). Кроме того, игровая среда должна меняться, «расти» вместе с детьми: например, пирамидки в младшей группе сменяются деревянными конструкторами из геометрических фигур в средней. Многие методисты советуют разграничивать атрибуты под игры разного вида внутри игровой зоны: забавы для интеллекта, инвентарь для подвижных, театрализованных игр. Однако в условиях ограниченного пространства группы сделать это не так просто, поэтому воспитатели выходят из положения, располагая реквизит в тематических уголках: спортивном, театральном и собственно игровом.

Для организации игр существенно значение имеет оснащённость предметно-развивающей среды

Условия мотивации

- Не навязывать малышу своё видение пути решения игровой задачи. Так, например, если малыш складывает пазл, начиная с основной фигуры сюжета, не стоит настаивать на том, что удобнее сначала выложить детали рамки картинки.

- Хвалить малышей за участие в игре.

- Начиная со средней группы, все изменения правил по ходу игры согласовывать с детьми хотя бы на уровне согласия или несогласия сделать дополнительное задание или проработать тот или иной поворот сюжета. Это условие касается в основном игр подвижного характера и театрализованных забав.

Условия реализации

- Творческий подход педагога. Взрослый должен обязательно прорабатывать материал исходя из запросов малышей. Например, используя на занятии игрушку в качестве мотивирующего приёма, лучше взять знакомого всем современным ребятам Лунтика, а Чебурашку оставить до следующего раза, предварительно показав малышам прекрасный советский мультфильм. Так у детей будет представление о персонаже, а педагогу не потребуется объяснять некоторым детям, что это за герой.

- Оправданный целями и задачами конкретного отрезка образовательного процесса выбор игр. Так, если в 3–4 года дети знакомятся с несколькими названиями овощей, фруктов, ягод, то на этапе введения нового материала не стоит давать ребятам дидактическое домино «Дары природы», в котором детям необходимо собрать в единую цепочку карточки с изображением стадии роста растения, плодом, способами его переработки. А вот на этапе закрепления материала эта игра будет очень уместна.

- Ориентация на индивидуальные особенности детей. Прежде всего, это касается организации игровой деятельности с детьми, имеющими отклонения в развитии, но на этом мы остановимся чуть позже. А также уровень общего развития, темперамента ребят. Так, в средней группе при организации игр на развитие самостоятельности с ребятами, часто выясняющими отношения кулаками, педагогу не стоит полностью уходить в позицию наблюдателя. Лучше принять роль игрока, пронаблюдать за поведением драчунов, перераспределить игровые роли в случае необходимости.

- Учёт хронометража игры. Несоблюдение этого условия часто подводит молодых педагогов, не умеющих ещё правильно распределять время между этапами игровой деятельности. Важно выделить время на объяснение игры, не скомкать сам процесс и обязательно подвести итоги. Опытные воспитатели рекомендуют закладывать на каждую игру +1,5 минуты.

Дети могут сильно увлечься игрой, поэтому педагогу нужно рассчитывать время на этот вид деятельности с запасом

Когда проводятся игры

Игры организуются четыре раза в день:

- после прихода в детский сад перед завтраком (от 5 до 40 минут);

- после первого приёма пищи и до начала занятий (от 5 до 7 минут);

- во время прогулки (час-полтора);

- после сна (20–40 минут).

Игры перед завтраком

Для младшей группы это игры, в которых не предполагаются сложные личностные отношения, например, с песком, водой на улице или с конструктором в помещении. В средней группе это может быть игровое взаимодействие с игрушками, принесёнными из дома. Малыши в 4–5 лет хорошо понимают друг друга, поэтому педагог не вмешивается в ход игры, а лишь корректирует её. В старшей группе практикуются игры всех видов. При этом подборка должна ориентироваться на тематику занятия, которое последует за завтраком. Например, перед уроком по развитию речи, обучению грамоте можно провести игры на развитие мышления, внимания.

Игры перед занятиями

Эти виды игровой активности требуют незначительной интеллектуальной концентрации (с простым конструктором, мячиками, небольшими игрушками). Обычно подбираются игры с движениями, не носящие группового характера, иначе малыши утомятся. Не стоит предлагать детям новые игры, нуждающиеся в долгих разъяснениях.

Перед занятиями рекомендуется проводить либо индивидуальные игры, либо в мини-группах

Игры в процессе прогулок

В младшей группе для расширения двигательного опыта детей привлекаются игрушки и спортивный инвентарь. Весной это могут быть игры с мячом «Догони мячик», перебежка «Прыгаем как кузнечики», прыжки в игре «Лови бабочек», тренировка лазанья и ползанья, забавы «Прятки», «Догонялки» и др. Кроме того, малыши заинтересованно включаются в игры с конструктором, песком, в процессе которых педагог учит ребят играть, придумывая игровую ситуацию опосредованно, например, через игрушку.

С детьми 4–5 лет педагог чередует игры с правилами и без, пополняется опыт работы в сюжетно-ролевых играх («Зоопарк», «Семья», «Больница» и др.). В играх воспитатель старается опираться на самоорганизацию детей.

Старшие дошкольники могут обсуждать то, во что будут играть ещё перед выходом на улицу. Участие педагога заключается в советах по поводу путей реализации задумки игры, а также в выборе водящего (считалкой или прямым назначением).

Игровая деятельность после сна

Могут проводиться на улице (в хорошую погоду) или в группе. Все элементы интерьера подчиняются игре, также можно познакомить детей с новыми игровыми действиями. Виды игр могут разнообразно комбинироваться. А также подключаются игры с природным материалом, связанные по своей сути с программой по ознакомлению с миром вокруг, развитием речи, например, составление лесной поляны из сухих листьев, каштанов и желудей. После сна старших дошколят можно увлечь долгосрочными строительными играми, к примеру, игрой «Строим дом», в которой постройка многократно, в течение нескольких дней, дополняется и видоизменяется.

Это интересно. Уборку игрушек в конце дня также можно сделать в игровой форме, в которой «рабочие» со стройплощадки разбирают игрушки, а «водители» развозят их по полкам и шкафам.

Важно приучать малышей убирать игрушки после игры

Приёмы в игровой деятельности

В работе над играми педагог использует все приёмы взаимодействия с детьми, комбинируя их в зависимости от вида игры и этапа освоения игровых действий. Так, на вводном этапе дидактических игр преобладающими будут объяснение и демонстрация, а на основном этапе театрализованных игр акцент будет на практической деятельности малышей.

Словесные приёмы

Речевое взаимодействие в игровой деятельности реализуется при помощи:

- объяснения, которое может быть представлено в виде сказочного сюжета (например, условия обучающей игры «Буква растёт» педагог может разъяснить с помощью сюжета о том, что буква хорошо кушала и стала расти — дети показывают, как из маленькой буквы в одном углу листа, она превращается в большую в противоположном конце листа);

- загадок и стихотворений (обычно этот приём используется педагогом для мотивации малышей, так, перед театрализованной игрой «Зеркало» своим воспитанникам старшей группы я загадываю загадку «Висит Окошко. В Окошке — Антошка. Отошёл Антошка — Пустое Окошко»);

- чтения, практикуемого в группах, где есть дети, умеющие читать (суть приёма в том, что условия игры дети читают сами в «волшебных инструкциях» или «письмах» сказочных персонажей).

Наглядные приёмы

Визуальные образы для детей играют ключевую роль во всех видах деятельности, так как именно через зрительный канал восприятия малыши познают мир. Наглядность в играх может быть представлена:

- картинками с иллюстрациями хода игровых действий (например, для подвижных игр);

- демонстрацией, то есть презентацией всех действия педагогом перед самостоятельным повторением детьми (этот приём используется и в обучающих играх — лото, пазлах и др. – и в подвижных, особенно тех, где много сменяющих друг друга видов движений, и в театрализованных, в которых педагог показывает, например, мимику и жесты изображаемого малышом персонажа);

- показом — воспитатель показывает образец выполнения задания при помощи видеоролика (обычно этот приём применяется в подвижных играх, например, с мячом).

Если игра хорошо знакома детям, то напоминание условий может быть в процессе игровой деятельности

Атрибуты для игр

Отдельного внимания заслуживает реквизит для игр, в частности, игрушки, которые в этом виде деятельности могут быть трёх типов:

- готовые (куклы, машинки, животные и т. п.) для знакомства с окружающими объектами, развития фантазии и чувственной сферы;

- полуготовые (кубики, пирамидки, пазлы и др.), призванные активизировать интеллектуальную сферу малыша через расположение деталей пирамиды по размеру, выстраивания объектов при помощи конструктора и пр.;

- материалы для изготовления игрушек (кинетический песок, глина, картон и т. п.), целевое назначение которых заключается в стимуляции творческого подхода и воображения (лепке посуды из песка или глины, выкладывания машинок камушками и пр.);

- театрально-игровые атрибуты (куклы для фланелеграфа, пальчиковые игрушки, элементы костюмов и пр.), с помощью которых дети дополняют тот или иной выбранный образ.

Практические приёмы

Посредством рисунков, аппликаций и поделок дети закрепляют информацию, полученную в ходе игры. Например, изготовление аппликации «Светофор» в средней группе может быть вариантом закрепления знаний сигналов светофора из подвижной игры «Автомобили».

Поделка с сигналами светофора может быть частью закрепления содержания игры Автомобили

Диагностика игровой деятельности

Игра является главным видом деятельности у дошкольников, поэтому динамику всех направлений развития личности можно проследить на основе мониторинга игровой активности. В диагностическую карту мониторинга, который проводится вне зависимости от возраста детей два раза в год (в начале и в конце учебного года) включаются такие показатели развития игры, как:

- содержание (источники замыслов и их разнообразие, число игровых задач, уровень самостоятельности в решении задач игры);

- виды взаимодействия с материалами для игр (разнообразие сюжета, самостоятельность в действиях с объектами-заместителями и ролевых высказываниях);

- характер и время взаимодействия малышей в игре (с кем ребёнок вступает в игровое взаимодействие, кто ставит игровые задачи, как долго происходит взаимодействие).

Ознакомиться с образцами карт для мониторинга игры можно здесь. На основании карты составляется аналитическая справка. Пример аналитической справки по игровой активности можно увидеть в публикации воспитателя Семейкиной А.Ю.

Диагностика позволяет проследить развитие игровой деятельности у детей

Особенности игровой деятельности у малышей с отклонениями в развитии

Для особенных ребят игра не менее важна, чем для здоровых. Однако средством нравственного, умственного и речевого развития она становится только при систематическом и грамотном руководстве взрослых.

Игровая деятельность у детей с нарушениями слуха

Основные сложности:

- плохо слышащие дети сами не начинают игру;

- освоение предметно-действенного замещения, то есть значение игрушки может быть оторвано от реальности, например, деревянная палочка выполняет и роль градусника в игре «Больница», и указки в игре «Школа» (любые замещения педагог проговаривает, а слабослышащим детям это оказывается недоступным);

- усвоение значения слов и фраз через формирование предметной соотнесённости, возникающей в процессе игрового общения (например, дети в процессе игры узнают, что на куртке Незнайки есть молния, но соотнести это слово с природным явлением во время грозы не могут);

- механическое повторение знакомых игр, так как дети не постигают смысловые отношения в сюжете (если малыш в подвижной игре привык бегать, то ему сложно перестроиться и добавить ещё ходьбу в разном направлении, темпе).

Особенности работы со слабослышащими малышами:

- акцент на сюжетно-ролевые игры, где ребятам проще постигать и принцип замещения, и пополнять словарный запас через предметную соотнесённость (белый халат — и для «Магазина», и для «Больницы»);

- расширение списка игр за счёт разных способов организации игровой активности, например, один и тот же сюжет дети представляют и на фланелеграфе, и в виде драматизации, тем самым малыши видят вариативность игровых действий в разных обстоятельствах;

- систематическое проговаривание взрослым и детьми игровых действий, добавление новых.

Игровая деятельность у детей с нарушениями зрения

Основная проблема плохо видящих малышей, как и плохо слышащих в том, что сами они игру не инициируют. Для объяснения того, как играть здоровым детям нужно словесное разъяснение в сочетании с наглядностью. Второй компонент в работе с малышами, у которых есть нарушения зрения, теряет свою актуальность. Слово становится важнейшим приёмом, тем самым способствуя слиянию игры с обучением.

Для слабовидящих детей в играх очень важно развивать мелкую моторику, чтобы у малышей не появились задержки речевого развития

Игра у детей с ЗПР

Игровая деятельность у этих ребят определяется степенью выраженности задержки психического развития. Но в целом, в младших и средней группах акцент делается на сюжетные игры, в которых дети постигают разнообразие отношений: дети-родители («Дочки-матери»), пациенты-врачи («В больнице») и т. д. В старшем дошкольном возрасте ребят привлекают к предметным играм: с природными материалами, игрушками, которые помогают детям осваивать важный для игры принцип замещения. Основная задача педагога: помочь детям сформировать воображаемую ситуацию, так как у больных детей образная сфера очень бедна, и сами, без руководства педагога, сделать это они не смогут.

Игровая деятельность у умственно отсталых детей

Этот вид активности является основным направлением коррекционной работы с умственно отсталыми детьми. Однако у малышей с нарушением интеллекта игра не является ведущей деятельностью. Более того, без руководства взрослого, больной ребёнок может не продвинуться дальше простых действий с игрушками. Основная задача педагога — сформировать простые элементы сюжетно-ролевой игры к концу дошкольного детства (например, играть роль кассира в игре «Магазин» или гостя в игре «К нам пришли гости»). При этом важно наблюдать за тем, чтобы игровые манипуляции не повторялись ребёнком многократно, а варьировались, так как для особенных малышей смысловой нагрузки они не несут, то есть мальчик, катающий машинку из угла в угол и имитирующий звуки мотора, никакой цели не преследует.

К концу дошкольного периода дети с нарушениями интеллекта должны перейти от простых манипуляций с игрушками к элементам сюжетно-ролевой игры

Игровая деятельность в детском саду является неотъемлемым элементом содержания и организации образовательного процесса. С одной стороны, игра ценна само по себе тем, через неё ребята расширяют сферу познания, постигают нормы и правила поведения в обществе. А с другой, воспитатель использует игру как структурную основу учебно-воспитательной работы, облекая в её форму разные виды активности и варианты взаимодействия. Это определяет важность методически выверенного подхода к выбору, подготовке и проведения игр с дошкольниками.

- Автор: Наталья Василишин

- Распечатать

Высшее филологическое образование, 11 лет стажа преподавания английского и русского языков, любовь к детям и объективный взгляд на современность — ключевые линии моей 31-летней жизни. Сильные качества: ответственность, желание узнавать новое и самосовершенствоваться.

Оцените статью:

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

(31 голос, среднее: 4.5 из 5)

Поделитесь с друзьями!