Руководство Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений

ОРДЕНА

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОСНОВАНИЙ И

ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИМ. Н. М. ГЕРСЕВАНОВА ГОССТРОЯ СССР

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

МОСКВА

1978

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Раздел 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 2

НОМЕНКЛАТУРА ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ

Раздел 3

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

НАГРУЗКИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ В РАСЧЕТАХ ОСНОВАНИЙ

НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ПРОЧНОСТНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ

ВЫДЕЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Вычисление нормативных и расчетных значений прочностных

и деформационных характеристик грунтов по результатам определения их

физических характеристик

Количество определений характеристик грунтов

Рекомендации по разработке региональных таблиц

прочностных и деформационных характеристик грунтов

Определение характеристик грунта с учетом возможного

изменения его влажности в процессе строительства и эксплуатации

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ

ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ

Определение расчетного давления на грунты основания

Расчет деформаций оснований

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕНА ФУНДАМЕНТОВ

Предельно допустимые деформации основания

РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ СИЛ

МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ

ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ ПРИГОДНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Раздел 4

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА

ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ

ИССЛЕДОВАНИЯМ В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ДАВЛЕНИЙ НА ПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ

РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ, УПЛОТНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ

ТРАМБОВКАМИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК

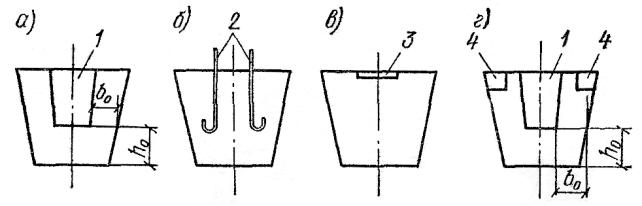

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ В ВЫТРАМБОВАННЫХ КОТЛОВАНАХ

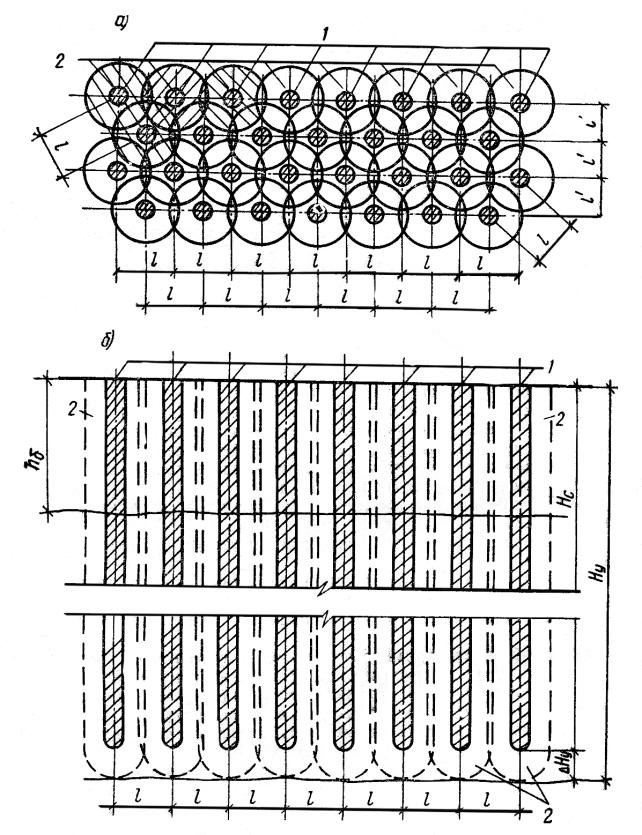

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ, УПЛОТНЕННЫХ ГРУНТОВЫМИ СВАЯМИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ, УПЛОТНЕННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ

ЗАМАЧИВАНИЕМ

ВОДОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Раздел 5

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА

НАБУХАЮЩИХ ГРУНТАХ

Раздел 6

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА

ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ЗАТОРФОВАННЫХ ГРУНТАХ

Раздел 7

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА ИЛАХ

Раздел 8

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА

ЭЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

Раздел 9

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА

ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТАХ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУФФОЗИОННОЙ ОСАДКИ ОСНОВАНИЙ, СЛОЖЕННЫХ

ЗАСОЛЕННЫМИ ГРУНТАМИ

Раздел 10

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА

НАСЫПНЫХ ГРУНТАХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ

ИССЛЕДОВАНИЯМ НА ПЛОЩАДКАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ НАСЫПНЫХ ГРУНТОВ

РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ, СЛОЖЕННЫХ НАСЫПНЫМИ ГРУНТАМИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ, СЛОЖЕННЫХ НАСЫПНЫМИ ГРУНТАМИ

Раздел 11

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,

ВОЗВОДИМЫХ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Раздел 12

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В

СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

Руководство по проектированию оснований зданий и

сооружений составлено в развитие главы СНиП II-15-74 «Основания зданий и

сооружений» и приводит рекомендации, детализирующие эти нормы проектирования по

вопросам номенклатуры грунтов и методов определения расчетных значений их

характеристик; принципов проектирования оснований и прогнозирования изменения

уровня грунтовых вод; вопросов глубины заложения фундаментов; методов расчета

оснований по деформациям и по несущей способности; особенностей проектирования

оснований зданий и сооружений, возводимых на региональных видах грунтов, а

также расположенных в сейсмических районах и на подрабатываемых территориях.

Руководство предназначено для использования в проектных и

изыскательских организациях, обслуживающих строительство промышленных, жилых и

общественных зданий и сооружений.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений

развивает требования главы СНиП II-15-74 и приводит рекомендации и примеры

расчета оснований по вопросам, изложенным в этой главе норм, за исключением

вопросов, касающихся особенностей проектирования оснований опор линий

электропередачи, а также мостов и водопропускных труб.

Руководство составлено НИИ оснований и подземных сооружений

Госстроя СССР при участии института «Фундаментпроект» Минмонтажспецстроя СССР,

представившего материалы по расчету несущей способности оснований и осадок

фундаментов, а также характеристикам грунтов, ПНИИИС Госстроя СССР — по

прогнозированию уровня грунтовых вод и Днепропетровского

инженерно-строительного института (ДИСИ) Минвуза УССР — по особенностям

проектирования оснований, сложенных элювиальными грунтами.

Руководство разрабатывалось лабораториями НИИОСП:

естественных оснований и конструкций фундаментов, методов исследования грунтов,

механики грунтов, строительства на просадочных грунтах, строительства на слабых

грунтах, динамики грунтов, физикохимии мерзлых грунтов.

Руководство составляли: раздел 1 «Общие положения» — канд.

техн. наук М.Г. Ефремов; раздел 2 «Номенклатура грунтов» — канд. техн. наук

О.И. Игнатова; раздел 3 «Проектирование оснований»: подразделы «Общие указания»

и «Нагрузки» — канд. техн. наук А.В. Вронский; подраздел «Нормативные и

расчетные значения характеристик грунтов» — кандидаты техн. наук О.И. Игнатова

и В.В. Михеев; подразделы «Глубина заложения фундаментов» и «Расчет

устойчивости фундаментов при морозном пучении» — д-р техн. наук М.Ф. Киселев;

подраздел «Грунтовые воды» — канд. техн. наук. М.Г. Ефремов, инж. З.П. Гавшина

и канд. техн. наук Е.С. Дзекцер (ПНИИИС); подраздел «Расчетные давления на

грунты основания» — канд. техн. наук М.Г. Ефремов; «Принципы расчета» и «Расчет

деформаций» — кандидаты техн. наук А.В. Вронский и Т.А. Маликова, д-р техн.

наук, проф. К.Е. Егоров; «Расчет оснований по несущей способности» — канд.

техн. наук A.С. Снарский и инж. М.Л. Моргулис (Фундаментпроект); «Мероприятия

по снижению влияния деформаций оснований»- канд. техн. наук А.В. Вронский;

указания по прерывистым фундаментам — д-р техн. наук, проф. Е.А. Сорочан;

указания по рыхлым пескам — кандидаты техн. наук Д.Е. Польшин и С.В.

Довнарович; указания по натурным измерениям деформаций — инж. Е.М. Перепонова;

разделы 4 — 12 «Особенности проектирования оснований зданий и сооружений,

возводимых: 4… на просадочных грунтах» — д-р техн. наук B.И. Крутов; 5… на

набухающих грунтах» — д-р техн. наук, проф. Е.А. Сорочан; 6… на заторфованных

грунтах» — канд. техн. наук П.А. Коновалов; 7… на илах»-канд. техн. наук Д.Е.

Польшин; 8… на элювиальных грунтах» — д-р техн. наук, проф. В.Б. Швец,

кандидаты техн. наук И.С. Швец и В.В. Павлов (ДИСИ); 9… на засоленных

грунтах» — канд. техн. наук В.П. Петрухин; 10… на насыпных грунтах» — д-р

техн. наук В.И. Крутов; 11… на подрабатываемых территориях»-канд. техн. наук

А. И. Юшин; )2… в сейсмических районах» — д-р техн. наук В.А. Ильичев и канд.

техн. наук Л.Р. Ставницер.

Руководство разработано под общей редакцией: д-ра техн.

наук, проф. Е.А. Сорочана, кандидатов техн. наук В.В. Михеева, М.Г. Ефремова,

А.В. Вронского.

Использованный в Руководстве текст главы СНиП И-15-74

выделен полужирным шрифтом и его пункты, формулы, таблицы и рисунки имеют

двойную нумерацию: вначале по Руководству и затем в скобках по главе СНиП. В

случае использования текста приложений к главе СНиП к номеру в скобках

приписывается номер приложения.

Если внутри цитированного текста главы СНиП есть ссылка на

какие-либо ее пункты, то их нумерация в этом тексте сохранена по главе СНиП, а

для удобства пользования в скобках приведена нумерация по Руководству.

Раздел

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Руководство, составленное в развитие главы

СНиП II-15-74

«Основания зданий и сооружений», рекомендуется использовать при проектировании

оснований промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений всех областей

строительства, В том числе городского и сельскохозяйственного, промышленного и

транспортного.

В Руководстве не рассматриваются вопросы проектирования

оснований опор воздушных линий электропередачи и оснований мостов и

водопропускных труб.

1.2(1.1). Нормы настоящей главы должны соблюдаться при

проектировании оснований зданий и сооружений.

Примечание. Нормы настоящей главы, кроме разд. 2 «Номенклатура грунтов

оснований», не распространяются на проектирование оснований

гидротехнических сооружений, дорог, аэродромных покрытий, зданий и сооружений,

возводимых на вечномерзлых грунтах, а также оснований свайных фундаментов,

глубоких опор и фундаментов под машины с динамическими нагрузками.

1.3(1.2). Основания зданий и сооружений должны

проектироваться на основе:

а) результатов инженерно-геологических и гидрогеологических

изысканий и данных о климатических условиях района строительства;

б) учета опыта возведения зданий и сооружений в аналогичных

инженерно-геологических условиях строительства;

в) данных, характеризующих возводимое здание или сооружение,

его конструкции и действующие на фундаменты нагрузки, воздействия и условия

последующей эксплуатации;

г) учета местных условий строительства;

д) технико-экономического сравнения возможных вариантов

проектного решения, имея в виду необходимость принятия оптимального решения,

обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных

характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов (или

других подземных частей конструкций) с оценкой решений по приведенным затратам.

1.4(1.3). Инженерно-геологические

исследования грунтов оснований зданий и сооружений должны проводиться в

соответствии с требованиями главы СНиП, государственных стандартов и других

нормативных документов по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов для

строительства, а также с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей

зданий и сооружений.

1.5. Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания

должны выполняться согласно требованиям:

а) главы СНиП по инженерным изысканиям для строительства;

б) «Инструкции по инженерным изысканиям для городского и

поселкового строительства» СН 211-62 и «Инструкции по инженерным изысканиям для

промышленного строительства» СН 225-62;

в) ГОСТов на испытание грунтов:

55181-78 — Грунты. Метод лабораторного определения удельного

веса

5182-78 — Грунты. Метод лабораторного определения объемного

веса

5180-75 — Грунты. Метод лабораторного определения влажности

12536-67 — Грунты. Метод лабораторного определения зернового

(гранулометрического) состава

5183-77 — Грунты. Методы лабораторного определения границ

раскатывания и текучести

10650-72 — Торф. Метод определения степени разложения

12248-66 — Грунты. Метод лабораторного определения

сопротивления срезу песчаных и глинистых грунтов на срезных приборах в условиях

завершенной консолидации

12374-77 — Грунты. Метод полевого испытания статическими

нагрузками

17245-71 — Грунты. Метод лабораторного определения

временного сопротивления при одноосном сжатии

19912-74 — Грунты. Метод полевого испытания динамическим

зондированием

20069-74 — Грунты. Метод полевого испытания статическим

зондированием

20276-74 — Грунты. Метод полевого определения модуля

деформации прессиометрами

23161-78

— Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

20522-75

— Грунты. Метод статистической обработки результатов определений характеристик

1.6. Данные о климатических условиях района строительства

должны применяться по указаниям главы СНиП по строительной климатологии и

геофизике.

1.7. Для возможности учета при проектировании оснований

опыта строительства необходимо иметь данные об инженерно-геологических условиях

этого района, о конструкциях возводимых зданий и сооружений, нагрузках, типах и

размерах фундаментов, давлениях на грунты основания и о наблюдавшихся

деформациях оснований и сооружений.

Наличие указанных данных позволит в лучшей степени оценить

инженерно-геологические условия проектируемого объекта, в том числе и

характеристики грунтов, выбрать наиболее рациональные типы и размеры

фундаментов, их глубину заложения и т. д.

1.8. Для возможности учета местных условий строительства

должны быть выявлены данные о производственных возможностях строительной

организации, ее парке оборудования, ожидаемых климатических условиях на весь

период устройства оснований и фундаментов, а также всего нулевого цикла.

Эти данные могут оказаться решающими в вопросах выбора типа

фундаментов (например, на естественном основании или свайного), глубины их

заложения, метода подготовки основания и пр.

1.9. Конструктивное решение проектируемого здания или

сооружения и условий последующей эксплуатации необходимо для выбора типа

фундамента, учета влияния верхних конструкций на работу оснований, для

уточнения требований к допустимой величине деформаций и пр.

1.10. Технико-экономическое сравнение возможных вариантов

проектных решений по основаниям и фундаментам необходимо для выбора наиболее

экономичного и надежного проектного решения, исключением необходимости в его

последующей корректировке в процессе строительства с неизбежными при этом

дополнительными затратами материальных средств и времени.

1.11(1.4). Результаты инженерно-геологических исследований

грунтов должны содержать данные, необходимые для решения вопросов:

выбора типа оснований и фундаментов, определения глубины

сложения и размеров фундаментов с учетом прогноза возможных изменений в

процессе строительства и эксплуатация инженерно-геологических и

гидрогеологических условий, в том числе свойств грунтов;

выбора в случае необходимости методов улучшения свойств

грунтов основания;

установления вида и объема инженерных мероприятий по

освоению площадки строительства.

1.12(1.5). Проектирование оснований зданий и сооружений без

соответствующего инженерно-геологического обоснования или при его

недостаточности для решения вопросов, предусмотренных в п. 1.4 настоящей главы (п. 1.11 Рук.), не допускается.

1.13. Результаты инженерно-геологических и

гидрогеологических исследований, излагаемые в отчете об изысканиях, должны

содержать:

а) сведения о местоположении территории предполагаемого

строительства, о ее климатических и сейсмических условиях и о ранее выполненных

исследованиях грунтов и грунтовых вод;

б) сведения об инженерно-геологическом строении и

литологическом составе толщи грунтов и о наблюдаемых неблагоприятных физико- и

инженерно-геологических и других явлениях (карст, оползни, просадки и набухание

грунтов, горные подработки и т. п.);

в) сведения о гидрогеологических условиях с указанием

высотных отметок появившихся и установившихся уровней грунтовых вод, амплитуды

их колебаний и величин расходов воды; сведения о наличии гидравлических связей

горизонтов вод между собой и ближайшими открытыми водоемами, а также сведения

об агрессивности вод в отношении материалов конструкций фундаментов;

г) сведения о грунтах строительной площадки, в которых

приводится описание в стратиграфической последовательности напластований

грунтов сжимаемой толщи основания. Должны быть отмечены форма залегания

грунтовых образований, их размеры в плане и по глубине, возраст, происхождение

и номенклатурные виды, состав и состояние грунтов, относящихся к различным

номенклатурным видам; приведены для выделенных слоев грунта величины

физико-механических характеристик.

К числу этих характеристик относятся:

удельный вес, объемный вес и влажность для всех видов

грунтов;

коэффициент пористости для нескальных грунтов;

гранулометрический состав для крупнообломочных и песчаных

грунтов;

число пластичности, консистенция и удельное сопротивление

пенетрации для глинистых грунтов;

угол внутреннего трения, удельное сцепление и модуль

деформации для всех видов нескальных грунтов;

коэффициент фильтрации;

коэффициент консолидации для водонасыщенных глинистых

грунтов при консистенции IL>0,5,

заторфованных грунтов, торфов и илов;

временное сопротивление при одноосном сжатии, коэффициент

размягчаемости и степень выветрелости для скальных грунтов;

относительная просадочность, а также величины начального

давления и начальной критической влажности для просадочных грунтов;

относительное набухание, давление набухания и линейная

усадка для набухающих грунтов;

коэффициент выветрелости для элювиальных крупнообломочных

грунтов;

количественный и качественный состав засоления для

засоленных грунтов и торфов;

содержание растительных остатков для нескальных грунтов

(степень заторфованности) и степень разложения заторфованных грунтов.

В отчете обязательно указываются применяемые методы

лабораторных и полевых определений характеристик грунтов.

К отчету прилагаются таблицы и ведомости показателей

физико-механических характеристик грунтов, схемы установок, примененных при

полевых испытаниях, а также колонки грунтовых выработок и

инженерно-геологические разрезы. На последних должны быть отмечены все места

отбора проб грунтов и пункты полевых испытаний грунтов;

д) прогноз изменения инженерно-геологических и

гидрогеологических условий территории (площадки) строительства при возведении и

эксплуатации зданий и сооружений.

Характеристики грунтов должны быть представлены их

нормативными значениями, а удельное сцепление, угол внутреннего трения,

объемный вес и временное сопротивление одноосному сжатию скальных грунтов —

также и расчетными значениями. Правила вычисления нормативных и расчетных

значений приведены в пп. 3.49-3.65 (3.10-3.16).

1.14. Прогноз возможных изменений гидрогеологических условий

площадки в процессе строительства и эксплуатации сооружений выполняется по

указаниям пп. 3.105-3.112 (3.17-3.20), а учет возможных при этом изменений

строительных свойств грунтов производится по указаниям пп. 3.98-3.103.

Раздел 2

НОМЕНКЛАТУРА ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ

2.1(2.1). Грунты оснований зданий и сооружений должны

именоваться в описаниях результатов изысканий, проектах оснований, фундаментов

и других подземных частей зданий и сооружений согласно номенклатуре грунтов,

установленной настоящим разделом норм.

Наименования грунтов должны сопровождаться сведениями об их

геологическом возрасте и происхождении.

В необходимых случаях к наименованиям грунтов и их

характеристикам, предусмотренным номенклатурой грунтов, допускается вводить

дополнительные наименования и характеристики (зерновой состав глинистых

грунтов, степень и качественный характер засоления грунтов, вид скальных пород,

из которых образовались элювиальные грунты, подверженность атмосферному

выветриванию при обнажении поверхности, крепость при разработке и т. п.),

учитывающие вид и особенности строительства, а также местные геологические

условия. Эти дополнительные наименования и характеристики не должны

противоречить номенклатуре грунтов настоящих норм.

2.2. При описании результатов изысканий, используемых для

составления проектов оснований и фундаментов всех видов зданий и сооружений,

следует использовать единую систему наименований грунтов.

Правильное наименование видов грунтов и определение всех

характеристик их состояния необходимо для решения таких вопросов, как выбор

наиболее экономичного типа фундамента, методов улучшения свойств грунтов

основания, способов производства работ по устройству оснований и фундаментов и

т. д.

Единая система наименований видов грунтов и единая

терминология для описания их состояния дает возможность более полно

использовать архивные материалы ранее выполненных изысканий и тем самым

уменьшить объемы изыскательских работ, а также проводить статистические

обобщения для составления таблиц характеристик грунтов.

2.3. В номенклатуре отражены лишь важнейшие подразделения

грунтов и характеристики, наиболее определяющие поведение грунтов под

нагрузкой.

В необходимых случаях разрешается вводить дополнительные

подразделения грунтов и характеристики, которые, однако, не должны

противоречить номенклатуре настоящего раздела. Эти дополнительные подразделения

и характеристики, учитывающие вид и особенности строительства, приводятся в

нормах проектирования соответствующих видов зданий и сооружений.

Примеры. При разделении глинистых грунтов на виды в

настоящей номенклатуре используется число пластичности и выделяются три вида

глинистых грунтов: супеси, суглинки и глины. В соответствии с «Указаниями по

проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог» (СН 449-72

глинистые грунты дополнительно подразделяются на разновидности и при этом наряду

с числом пластичности используются данные зернового анализа (табл. 2.1). При

этом в Указаниях подчеркивается, что в случаях расхождения вида грунта,

устанавливаемого по содержанию песчаных частиц и по числу пластичности, следует

принимать наименование грунта, соответствующее числу пластичности.

В этих же нормах содержится классификация засоленных грунтов

по степени засоления (с учетом его качественного характера), разработанная

применительно к дорожному строительству и учитывающая особенности этого вида

строительства.

Дополнительные наименования и характеристики вечномерзлых

грунтов, учитывающие особенности этих грунтов, приводятся в нормах

проектирования оснований и фундаментов зданий и сооружений на вечномерзлых

грунтах и т. д.

Таблица 2.1

|

Вид грунтов |

Содержание песчаных частиц |

Число пластичное IP |

|

|

Супесь |

легкая |

>50 |

0,01≤ IP ≤0,07 |

|

легкая |

>50 |

||

|

пылеватая |

20-50 |

||

|

тяжелая |

<20 |

||

|

Суглинок |

легкий |

>40 |

0,07< IP ≤0,12 |

|

легкий |

<40 |

||

|

тяжелый |

>40 |

0,12< IP ≤0,17 |

|

|

тяжелый |

<40 |

||

|

Глина |

песчанистая |

>40 |

|

|

пылеватая |

Меньше, |

0,17< IP ≤0,27 |

|

|

жирная |

Не |

IP >0,27 |

Примечание :

Для супесей легких крупных учитывается содержание частиц размером 2 — 0,25 мм.

2.4.

При описании грунтов в инженерно-геологическом отчете должны приводиться

сведения о их геологическом возрасте и происхождении. Эти сведения необходимы

для пользования таблицами прочностных и деформационных характеристик [ табл. 3.12 (1

прил. 2)-3.14 (3 прил. 2)].

2.5(2.2). Грунты подразделяются на скальные и нескальные:

а) к скальным грунтам

относятся:

изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими

связями между зернами (спаянные и сцементированные), залегающие в виде

сплошного или трещиноватого массива;

б) к нескальным грунтам относятся:

крупнообломочные — несцементированные грунты, содержащие

более 50% по весу обломков кристаллических или осадочных пород с размерами частиц

более 2 мм;

песчаные — сыпучие в сухом состоянии грунты, содержащие

менее 50% по весу частиц крупнее 2 мм и не обладающие свойством пластичности

(грунт не раскатывается в шнур диаметром 3 мм или число пластичности его IP<0,01);

глинистые — связные грунты, для которых число пластичности IP≥0,01.

Примечание. Числом пластичности грунта IP называется

разность влажностей, выраженных в долях единицы, соответствующих двум

состояниям грунта: на границе текучести WL и на границе раскатывания (пластичности) WP.

2.6. Скальные грунты в большинстве своем резко отличаются по

своим свойствам от нескальных грунтов. Скальные грунты практически несжимаемы

при тех величинах нагрузок, которые обычно имеют место в гражданских и

промышленных зданиях и сооружениях. Поэтому при строительстве на этих грунтах

расчет ведется только по первому предельному состоянию — по несущей способности

(прочности) основания.

Для нескальных грунтов, как более слабых и сжимаемых,

основным расчетом является расчет по второму предельному состоянию — по

деформациям, а в ряде случаев, оговоренных нормами, делается также проверка

несущей способности основания.

2.7(2.3). Скальные грунты подразделяются на разновидности

согласно табл. 2.2(1) в зависимости от:

временного сопротивления одноосному сжатию в водонасыщенном

состоянии Rc;

коэффициента размягчаемое Kрз

(отношение временных сопротивлений одноосному сжатию в водонасыщенном и в

воздушно-сухом состоянии);

степени выветрелости Kвс (отношение

объемного веса образца выветрелого грунта к объемному весу невыветрелого

образца того же грунта).

Для скальных грунтов, способных к растворению в воде

(каменная соль, гипс, известняк и т. п.), следует устанавливать степень их

растворимости.

Таблица 2.2(1)

|

Разновидность |

Показатель |

|

А. |

|

|

Очень |

R c >1200 |

|

Прочные |

1200≥Rc>500 |

|

Средней |

500≥Rc>150 |

|

Малопрочные |

150≥Rc≥50 |

|

Полускальные |

R c <50 |

|

Б. |

|

|

Неразмягчаемые |

K рз ≥0,75 |

|

Размягчаемые |

K рз <0,75 |

|

В. |

|

|

Невыветрелые |

Породы |

|

Слабовыветрелые |

Породы |

|

Выветрелые |

Породы |

|

Сильновыветрелые |

Породы |

2.8. Скальные грунты по

происхождению подразделяются на изверженные (магматические), метаморфические и

осадочные (табл. 2.3).

Таблица 2.3

|

Происхождение скальных грунтов |

Наименование скальных грунтов |

|

Магматические |

Граниты, |

|

Метаморфические |

Гнейсы, |

|

Осадочные |

А. Сцементированные Конгломераты, Б. Химические и биохимические Опоки, |

2.9. Прочность скальных грунтов,

характеризуемая временным сопротивлением одноосному сжатию Kвс,

изменяется в широких пределах и зависит от условий образования скальных пород,

их минерального состава и состава цемента, а также степени выветрелости. По

значениям Kвс, определяемым на

водонасыщенных образцах, скальные грунты подразделяются согласно табл. 2.2(1).

2.10. Для характеристики степени снижения прочности скальных

грунтов при водонасыщении необходимо определять коэффициент размягчаемости в

воде Kрз путем испытания образцов скальных пород в

воздушно-сухом и водонасыщенном состоянии.

К скальным грунтам, значительно снижающим (до 2-3 раз)

прочность при водонасыщении, следует отнести: глинистые сланцы, песчаники с

глинистым цементом, алевролиты, аргиллиты, мергели, мелы. Перечисленные грунты

относятся к полускальным.

2.11. Для скальных грунтов, растворяющихся в воде,

необходимо указывать степень их растворимости, которая зависит от состава минеральных

зерен и состава цемента. Магматические и метаморфические скальные породы, а

также осадочные сцементированные породы с кремнистым цементом (кремнистые

конгломераты, брекчии, песчаники, известняки, опоки) не растворяются в воде. К

растворимым относятся следующие скальные грунты, перечисленные в порядке

возрастания степени их растворимости:

труднорастворимые — известняки, доломиты, известковистые

конгломераты и песчаники, растворимость которых в воде составляет от нескольких

десятков до нескольких сотен миллиграммов на литр;

среднерастворимые — гипс, ангидрит, гипсоносные

конгломераты, растворимость которых в воде составляет несколько граммов на

литр;

легкорастворимые — каменная соль, имеющая растворимость

более 100 г/л.

В результате фильтрации воды через трещины в растворимых

скальных породах возможно образование карстовых полостей.

2.12. Скальные грунты, подвергаясь природным процессам

выветривания, теряют свою сплошность в залегании, становятся трещиноватыми, а

затем разрушаются до кусков различной крупности, промежутки между которыми

заполняются мелкозернистым материалом. В результате выветривания свойства

скального грунта ухудшаются.

Оценка скальных грунтов по степени выветрелости Kвс производится путем сопоставления объемного

веса образца выветрелой породы в условиях природного залегания γ

с объемным весом невыветрелой (монолитной) породы γ м. Для

магматических пород величина γ м может быть

принята равной удельному весу породы, взятому из справочных данных.

Пример. При изысканиях на одной из площадок на глубине 8 м

под толщей четвертичных отложений были обнаружены известняки каменноугольной

системы. При этом в верхней части известняки были выветрены в наибольшей

степени, затем они сменялись трещиноватой скалой, которая переходила в

невыветрелую (монолитную) породу. Из всех трех указанных зон были отобраны

образцы для определения временного сопротивления одноосному сжатию, для которых

был определен также объемный вес. Для верхнего наиболее выветрелого слоя

известняков были получены по 9 образцам следующие значения объемного веса γ 1, гс/см3:

2,02; 2,09; 1,81; 1,96; 2,12; 2,34; 2,21; 2,00; 1,92. Среднее значение

составило γ м = 2,05 гс/см3.

Для невыветрелого монолитного известняка по семи образцам

были получены следующие значения объемного веса γ м, гс/см3:

2,58; 2,68; 2,54; 2,65; 2,84; 2,78; 2,98. Среднее значение составило = 2,72 гс/см3.

Отношение объемных весов и

составляет 0,75, что

менее 0,8. Следовательно, верхняя толща известняка относится к

сильновыветрелому скальному грунту.

2.13. Для грунтов, находящихся на границе раздела скальных и

нескальных грунтов (например, полускальные грунты и твердые прочные глины),

допускается решать вопрос об отнесении их к одной из указанных групп на основе

местного опыта исследований и строительства на этих грунтах.

2.14(2.4). Крупнообломочные и песчаные грунты в зависимости

от зернового состава подразделяются на виды согласно табл. 2.4(2).

Таблица 2.4(2)

|

Вид крупнообломочных и |

Распределение частиц по |

|

А. Крупнообломочные |

|

|

Валунный |

Вес |

|

Галечниковый |

Вес |

|

Гравийный |

Вес |

|

Б. Песчаные |

|

|

Песок |

Вес |

|

Песок |

Вес |

|

Песок |

Вес |

|

Песок |

Вес |

|

Песок |

Вес |

|

Примечание: Для установления наименования грунта по |

Наименования крупнообломочных и

песчаных грунтов, установленные по табл. 2.4(2), должны дополняться указанием о

степени неоднородности их зернового состава U, определяемой по формуле:

|

|

(2.1)(1) |

где

d60 — диаметр частиц, меньше которого в данном

грунте содержится (по весу) 60% частиц;

d10 — диаметр частиц, меньше которого в данном

грунте содержится (по весу) 10% частиц.

При наличии в крупнообломочных грунтах песчаного

заполнителя более 40% или глинистого заполнителя более 30 % общего веса

воздушно-сухого грунта в наименовании крупнообломочного грунта должно

приводиться также наименование вида заполнителя и указываться характеристики

его состояния. Вид заполнителя устанавливается по табл. 2.4(2) или 2.12(6)

после удаления из образцов крупнообломочного грунта частиц крупнее 2 мм.

Таблица 2.5

|

Наименование частиц |

Размеры частиц d, мм |

|

Валунные |

d >200 |

|

Галечниковые |

200≥d>10 |

|

Гравийные |

10≥d>2 |

|

Песчаные |

2≥d>0,05 |

|

Пылеватые |

0,05≥d>0,005 |

|

Глинистые |

d ≤0,005 |

2.15. Для определения зернового

(гранулометрического) состава производят ситовой анализ пробы грунта. Для песков

гранулометрический состав определяют в соответствии с действующим ГОСТом. Для

крупнообломочных грунтов применяется аналогичная методика, однако проба грунта

увеличивается до 2-4 кгс и используются сита с большим диаметром отверстий.

В инженерно-геологической практике наиболее часто применяют

наименования частиц грунта в зависимости от их крупности согласно табл. 2.5.

Для установления наименования грунта после рассева пробы

последовательно суммируются проценты содержания частиц различной крупности.

Пример. Для песчаного грунта были получены результаты

гранулометрического анализа, приведенные в табл. 2.6.

Таблица 2.6

|

Размер |

>10 |

10-5 |

5-2 |

2-17 |

1-0,5 |

0,5-0,25 |

0,25-0,10 |

0,10-0,05 |

0,05-0,01 |

0,01-0,005 |

<0,005 |

|

Зерновой |

0 |

0 |

0 |

1,7 |

13,2 |

40,2 |

33,9 |

5,9 |

1,5 |

0,7 |

2,9 |

Суммарный состав частиц крупнее 2

мм составляет 0 %, значит песок не гравелистый;

суммарный состав частиц крупнее 0,5 мм составляет 14,9 %,

значит песок не крупный;

суммарный состав частиц крупнее 0,25 мм составляет 55,1 %,

что более 50 %, значит грунт является песком средней крупности.

2.16. Для определения степени неоднородности

крупнообломочных и песчаных грунтов строят интегральную кривую

гранулометрического состава (рис. 2.1). На оси абсцисс откладывают диаметры

частиц в мм (для сокращения размеров графика по горизонтали рекомендуется

логарифмический масштаб), а по оси ординат — процентное содержание частиц

нарастающим итогом. При этом суммирование начинают с самой мелкой фракции.

Определение величины U

в обязательном порядке требуется для проектирования гидротехнических сооружений

и дорог.

Пример. На рис. 2.1 приведена интегральная кривая,

построенная по данным табл. 2.6. Проведя горизонтальные прямые, соответствующие

10 и 60 %, до пересечения с кривой, получим, что d10

= 0,09 и d60 = 0,3 мм. Таким

образом, (U = 3,3. Пески считают

неоднородными при U>3.

Рис.

2.1. интегральная кривая гранулометрического состава песка в

полулогарифмическом масштабе

2.17. Крупнообломочные грунты содержат заполнитель, к

которому относят частицы мельче 2 мм. Свойства крупнообломочного грунта в

значительной степени зависят от вида заполнителя (песчаный или глинистый), его

процентного содержания и характеристик его состояния.

Вид заполнителя и характеристики его состояния необходимо

указывать, если песчаного заполнителя содержится более 40%, а глинистого —

более 30 %. При установлении расчетного давления на основания, сложенные

крупнообломочными грунтами, допускается прочностные характеристики ( c и φ) определять по

заполнителю, если его содержание превышает указанные выше величины [п.

3.187(3.54)]. При меньшем содержании заполнителя свойства крупнообломочного

грунта должны устанавливаться испытаниями грунта в целом. Для установления вида

заполнителя из крупнообломочного грунта удаляют частицы крупнее 2 мм. Определяют

следующие характеристики заполнителя: влажность, объемный вес и коэффициент

пористости, а для глинистого заполнителя — дополнительно число пластичности и

показатель консистенции.

Для определения объемного веса, коэффициента пористости и

характеристик с и φ

грунта-заполнителя отбирают пробы ненарушенного сложения из одного заполнителя.

При этом для определения с и φ

песчаного заполнителя в случае невозможности отбора проб ненарушенного сложения

допускается формировать искусственные образцы той же плотности и влажности.

Таблица 2.7(3)

|

Наименование крупнообломочных |

Коэффициент выветрелости K вк |

|

Невыветрелые |

0< K вк ≤0,5 |

|

Слабовыветрелые |

0,5< K вк ≤0,75 |

|

Сильновыветрелые |

0,75< K вк <1 |

2.18(2.5). Крупнообломочные грунты,

подвергшиеся природным процессам выветривания и содержащие более 10% частиц

размером менее 2 мм, подразделяются по значениям коэффициента выветрелости K вк согласно табл.

2.7(3).

Коэффициент выветрелости обломков крупнообломочных грунтов K вк определяется

испытанием грунта на истирание во вращающемся полочном барабане и вычисляется

по формуле:

|

|

(2.1)(2) |

где

K1 — отношение веса частиц

размером менее 2 мм к весу частиц размером более 2 мм после испытания на

истирание;

K0 — то же, до испытания на истирание.

Примечание. Величина K0 характеризует

собой природную степень распада крупнообломочного грунта.

2.19. Коэффициент выветрелости Kвк следует определять для элювиальных крупнообломочных

грунтов, содержащих не менее 10 % по весу заполнителя (частиц размером менее 2

мм). Для этого берется проба крупнообломочного грунта нарушенного сложения

весом 2-2,5 кгс. Пробу испытывают на истирание во вращающемся полочном барабане

(рис. 2.2) с числом оборотов в интервале 50-70 в 1 мин.

Испытания проводят циклами вращения барабана по 2 мин,

устанавливая каждый раз просеиванием на сите с диаметром отверстий 2 мм вес

частиц размером менее 2 мм — g1

и более 2 мм — g2.

В тех случаях когда выход частиц менее 2 мм за первые два

цикла вращения составляет не более 10 % веса всей испытываемой пробы, обломки

оценивают как весьма прочные и дальнейшее испытание на истирание не производят.

В этом случае грунт относят к невыветрелому (Kвк≤0,5). Если выход частиц менее 2 мм за первые

два цикла находится в пределах 11-25 %, за природную степень разрушения K0 принимается отношение

весов g1 и g2 после четырехминутного

испытания грунта в барабане. При выходе частиц, менее 2 мм за первые два цикла

свыше 25 % за природную степень разрушения принимается значение K0, установленное до начала испытания

в барабане.

Испытания на истирание грунта во втором и третьем случаях

продолжают до тех пор, пока выход частиц менее 2 мм после очередного

двухминутного цикла не станет менее, или равным 1 % начального веса

испытываемой пробы. Указанное соответствует отказу в истирании, достижение

которого в зависимости от минералогического и зернового состава происходит

обычно после 8-12 циклов вращения (с учетом начальных двух циклов).

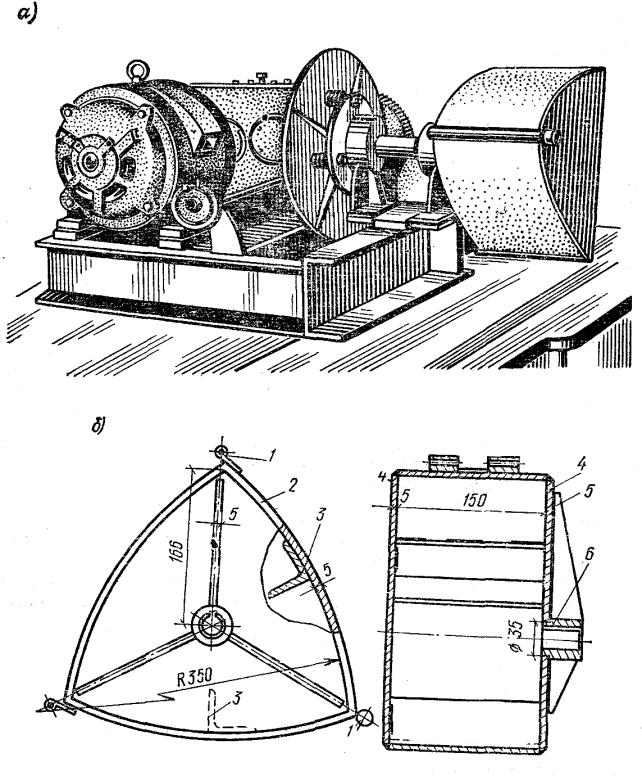

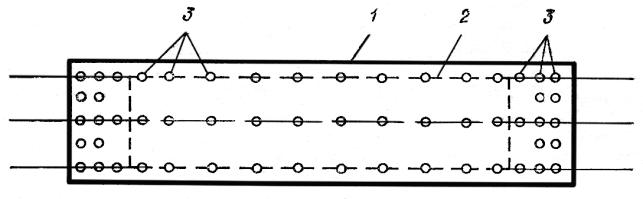

Рис. 2.2. Полочный барабан

для определения коэффициента выветрелости крупнообломочных грунтов

а — общий вид прибора; б —

разрез барабана;

1 —

шарниры; 2 — обечайки; 3 — уголок 50 × 50 × 5; 4 — боковые стенки; 5 —

ребро жесткости; 6 — втулка

2.20. Коэффициент выветрелости крупнообломочных грунтов,

образовавшихся в результате выветривания осадочных пород: аргиллита, алевролита

и мергеля, а также глинистых сланцев — допускается устанавливать путем

выявления изменения зернового состава грунта при кратковременном дополнительном

выветривании (в полевых или лабораторных условиях), состоящем из 3-4 циклов

попеременного увлажнения и высушивания грунта. Значения коэффициентов K1 и K0 в формуле

(2.2)(2) устанавливают при ситовом анализе соответственно после указанных

циклов увлажнения и высушивания K1

и до начала кратковременного выветривания K0.

2.21. Предварительную оценку степени выветрелости

элювиального крупнообломочного грунта, сформировавшегося как из магматических,

так и осадочных пород, допускается делать приближенно на основе их зернового

состава.

Невыветрелому состоянию соответствуют глыбовые и щебенистые

грунты, в составе которых вес частиц крупнее 10 мм составляет более 50 %, а

размером до 0,1 мм — менее 5 % по весу, при этом обломки не размягчаются в воде

и не разламываются руками. Для слабовыветрелых грунтов вес частиц крупнее 10 мм

составляет менее 50 %, а размером до 0,1 мм — от 5 до 10 %; обломки частично

размягчаются в воде, но не растираются руками. Для сильновыветрелых грунтов вес

частиц крупнее 2 мм составляет более 50 %, а размером до 0,1 мм — более 10 %;

обломки размягчаются в воде, легко разламываются и растираются руками.

2.22(2.6). Крупнообломочные и песчаные грунты подразделяются

по степени влажности G (доле

заполнения объема пор грунта водой) согласно табл. 2.8 (4).

Степень влажности G

определяется по формуле:

|

|

(2.3)(3) |

где

W — природная влажность грунта в

долях единицы;

γ s — удельный вес грунта;

γ W — удельный вес воды, принимаемый

равным 1;

е — коэффициент пористости грунта

природного сложения и влажности.

Таблица 2.8(4)

|

Наименование крупнообломочных |

Степень влажности G |

|

Маловлажные |

0<G≤0,5 |

|

Влажные |

0,5<G≤0,8 |

|

Насыщенные |

0,8<G≤l |

Природную влажность

крупнообломочного грунта W определяют

испытанием его пробы без отделения обломков пород от заполнителя или раздельным

испытанием как обломков, так и заполнителя.

В последнем случае влажность крупнообломочного грунта

определяется по формуле:

|

W = W1—η(1-K вк )(W1—W2), |

(2.4)(4) |

где

W1 и W2 — соответственно влажности заполнителя и

крупнообломочных включений (частиц крупнее 2 мм);

η — содержание крупнообломочных включений в долях

единицы;

Kвк — коэффициент выветрелости, определяемый по

указаниям п. 2.5 настоящей главы (п. 2.18 Рук.)

Таблица 2.9

|

Вид грунтов |

Среднее значение удельного |

Наиболее вероятный интервал |

|

Пески |

2,66 |

2,65-2,67 |

|

Супеси |

2,70 |

2,68-2,72 |

|

Суглинки |

2,71 |

2,69-2,73 |

|

Глины |

2,74 |

2,71-2,76 |

2.23. По формуле (2.3) (3) вычисляется степень влажности

крупнообломочных, песчаных и глинистых грунтов.

Величину удельного веса песчаных и глинистых грунтов

определяют в соответствии с действующим ГОСТом. Ориентировочные значения

удельных весов песчаных и глинистых грунтов, не содержащих водорастворимых

солей и растительных остатков, приведены в табл. 2.9.

Удельный вес крупнообломочных грунтов в целом определяют

опытным путем, используя большие пикнометры, или рассчитывают в зависимости от

удельных весов отдельно крупнообломочных включений и заполнителя и их

процентного содержания в пробе грунта. Удельные веса крупнообломочных включений

и заполнителя находят при этом опытным путем.

Формулы для определения некоторых физических характеристик

грунтов приведены в табл. 2.10.

Таблица 2.10

|

Характеристика |

Формула |

|

|

Объемный |

|

(а) |

|

Пористость |

|

(б) |

|

Коэффициент |

|

(в) |

|

Объемный |

|

(г) |

|

Полная |

|

(д) |

2.24. Объемный вес песчаных и

глинистых грунтов определяют в соответствии с действующим ГОСТом. Аналогично

может быть определен объемный вес крупнообломочного грунта с глинистым

заполнителем, для которого возможен отбор образца без нарушения его природного

сложения. Для несвязных крупнообломочных грунтов (а также и связных) объемный

вес определяют в полевых условиях методом «шурфа-лунки» или радиоизотопным

методом.

2.25. Влажность песчаных и глинистых грунтов определяют в

соответствии с действующим ГОСТом. Влажность крупнообломочного грунта в целом

можно определить методом высушивания с использованием пробы грунта весом до 2-3

кгс. Допускается определять влажность крупнообломочного грунта в целом по формуле (2.4) (4),

предварительно определив влажность крупнообломочных включений и заполнителя.

Влажность обломков определяют высушиванием пробы из одних обломков. Влажность

заполнителя определяют следующим образом. Отбирают пробу крупнообломочного

грунта, состоящую преимущественно из заполнителя, откидывая наиболее крупные

обломки. Влажность этой пробы находят высушиванием. Затем этот грунт просеивают

через сито с диаметром отверстий 2 мм и определяют содержание частиц размером

более 2 мм. Влажность заполнителя W1

рассчитывают по формуле:

|

|

(2.5) |

где W

— влажность пробы в целом в долях единицы;

W2 — влажность

крупнообломочных включений в долях единицы;

η — содержание крупнообломочных

включений в пробе в долях единицы.

Влажность заполнителя

используется для характеристики его состояния, а в случае глинистого

заполнителя — для вычисления показателя консистенции.

В формуле

(2.4) (4) учитывается степень выветрелости крупнообломочных включений,

определяющая их водопоглощающую способность. При наличии невыветрелых обломков Kвк = 0.

2.26(2.7). Пески по плотности их сложения подразделяются

согласно табл. 2.11 (5) в зависимости от величины

коэффициента пористости е, определенного в лабораторных условиях по образцам,

отобранным без нарушения природного сложения грунта, или в зависимости от

результатов зондирования грунтов.

2.27. При соответствующем обосновании в качестве

дополнительной характеристики плотности песчаных грунтов допускается

использовать степень плотности, получаемую путем сравнения коэффициента

пористости грунта природного сложения с коэффициентами пористости того же грунта

в предельно плотном и предельно рыхлом состояниях. Однако во всех случаях

необходимо указывать наименование песка по плотности на основе коэффициента

пористости по табл. 2.11 (5).

Отбор образцов грунта ненарушенного сложения производят в

соответствии с действующим ГОСТом.

Пример. Из слоя песка средней крупности было отобрано 12

образцов ненарушенного сложения и определены коэффициенты пористости: 0,52;

0,53; 0,54; 0,55; 0,57; 0,57; 0,58; 0,58; 0,60; 0,60; 0,61 и 0,61. В этом ряду

часть значений относит песок к плотному сложению, а другая часть — к средней

плотности. Если этот факт не связан с наличием в рассматриваемом слое песка

линз, то необходимо вычислить среднее значение е. Это значение составляет е = 0,57. Следовательно, песок

необходимо отнести к грунту средней плотности.

2.28. Статическое и динамическое зондирование песчаных

грунтов с целью определения плотности их сложения производят в соответствии с

действующим ГОСТом.

При одновременном определении плотности сложения песков

методами зондирования и отбором проб ненарушенного сложения значения p q

и pд, приведенные в табл. 2.11 (5),

могут быть уточнены для грунтов данной площадки.

Таблица 2.11(5)

|

Вид песков |

Плотность сложения песков |

||

|

плотные |

средней плотности |

рыхлые |

|

|

А. По коэффициенту пористости е |

|||

|

Пески |

е <0,55 |

0,55≤е≤0,70 |

е >0,70 |

|

Пески |

е <0,60 |

0,60≤е≤0,75 |

е >0,75 |

|

Пески |

е <0,60 |

0,60≤е≤0,80 |

е >0,80 |

|

Б. По сопротивлению погружению |

|||

|

Пески |

p q >150 |

150≥ p q ≥50 |

p q <50 |

|

Пески |

p q >120 |

20≥ p q ≥ |

p q <40 |

|

Пески |

|||

|

а) маловлажные и влажные |

p q >100 |

100≥ p q ≥30 |

p q <30 |

|

б) водонасыщенные |

p q >70 |

70≥ p q ≥ |

p q <20 |

|

В. По условному динамическому |

|||

|

Пески |

p д >125 |

125≥ p д ≥35 |

p д <35 |

|

Пески |

|||

|

а) маловлажные и влажные |

p д >110 |

110≥ p д ≥30 |

p д <30 |

|

б) водонасыщенные |

p д >85 |

85≥ p д ≥20 |

p д <20 |

|

Пески |

p д >85 |

85≥ p д ≥20 |

p д <20 |

|

Примечания : 1. Для определения плотности пылеватых водонасыщенных 2. При зондировании грунтов используется |

2.29(2.8). Глинистые грунты

подразделяются на виды в зависимости от числа пластичности согласно табл. 2.12

(6).

Таблица 2.12(6)

|

Вид глинистых грунтов |

Число пластичности I p |

|

Супесь |

0,01≤ I p ≤0,07 |

|

Суглинок |

0,07< I p ≤0,17 |

|

Глина |

I p >0,17 |

|

Примечания: 1. При наличии в глинистых грунтах частиц 2. При наличии частиц крупнее 2 мм более |

2.30. Число пластичности I p глинистых грунтов вычисляют по формуле:

где W L — влажность на границе текучести

в долях единицы;

W p — влажность на границе

раскатывания в долях единицы.

Влажность глинистых грунтов на

границах текучести и раскатывания определяют в соответствии с действующими

ГОСТами.

Вид глинистого грунта необходимо устанавливать по

нормативному, т. е. среднеарифметическому значению числа пластичности.

Пример. Для слоя глинистого грунта было получено 10

определений числа пластичности: 0,10; 0,12; 0,12; 0,14; 0,15; 0,15; 0,17; 0,17;

0,18; 0,20.

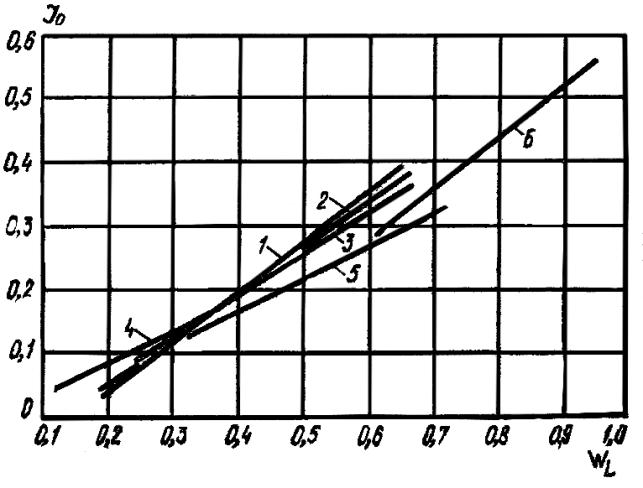

Рис. 2.3. Графики

корреляционных зависимостей между числом пластичности I p

и границей текучести W L глинистых грунтов

1 — аллювиальных; 2 —

делювиальных; 3 — озерно-аллювиальных; 4 — моренных; 5 — элювиальных; 6 —

юрских

Таблица 2.13(7)

|

Наименование глинистых грунтов |

Показатель консистенции IL |

|

Супеси: |

|

|

твердые |

I L <0 |

|

пластичные |

0≤IL≤1 |

|

текучие |

I L >1 |

|

Суглинки |

|

|

твердые |

I L <0 |

|

полутвердые |

0≤IL≤0,25 |

|

тугопластичные |

0,25<IL≤0,50 |

|

мягкопластичные |

0,50<IL≤0,75 |

|

текучепластичные |

0,75<IL≤1 |

|

текучие |

I L >1 |

В этом ряду два значения I p

(0,18 и 0,20) относятся к глинам, остальные — к суглинкам. Если указанные два

значения I p не связаны с наличием в слое

суглинка линзы глины, то необходимо по всем опытным данным вычислить среднее

значение I p. Оно равно 0,15, следовательно,

глинистый грунт следует отнести к; суглинку.

2.31. Характеристики пластичности W L и W p

и число пластичности I p изменяются в довольно широких

пределах, однако между всеми тремя характеристиками наблюдается тесная

взаимосвязь, показывающая, что с возрастанием одной из характеристик возрастают

соответственно две другие. Особенно тесная взаимосвязь наблюдается между числом

пластичности и границей текучести. На рис.

2.3 приведены корреляционные зависимости I p = f(WL)

для некоторых генетических групп глинистых грунтов, которые могут быть

использованы как справочные данные. При этом средняя квадратичная ошибка числа

пластичности по этим зависимостям составляет 0,02-0,03.

Число пластичности обнаруживает также связь с коэффициентом

пористости глинистых грунтов. В целом с увеличением числа пластичности

наблюдается тенденция увеличения коэффициента пористости глинистых грунтов.

Наиболее типичны следующие диапазоны изменения коэффициента пористости по видам

глинистого грунта: для супесей — 0,30-0,85; для суглинков — 0,45-1,15; для глин

— 0,60-1,80.

2.32. Для глинистых грунтов, содержащих более 15 %

крупнообломочных включений (частиц размером более 2 мм), необходимо это

указывать в их наименовании.

Значительное содержание крупнообломочных включений влияет на

свойства глинистого грунта. Наличие включений необходимо учитывать при выборе

методов исследования этих грунтов, а также способов разработки их при

устройстве фундаментов.

2.33(2.9). Глинистые грунты различаются по показателю

консистенции IL согласно табл. 2.13(7).

Показатель консистенции определяется по формуле:

|

|

(2.7)(5) |

где

W, W p, W L — те же обозначения,

что и в пп. 2.2 и 2.6 настоящей главы (пп. 2.5 и 2.22 Рук.)

2.34(2.10). Глинистые грунты по

удельному сопротивлению пенетрации, кгс/см2, подразделяются согласно

табл. 2.14 (8).

Удельное сопротивление пенетрации pп

определяется при погружении в образец грунта конуса с углом при вершине 30° и

вычисляется по формуле:

|

|

(2.8)(6) |

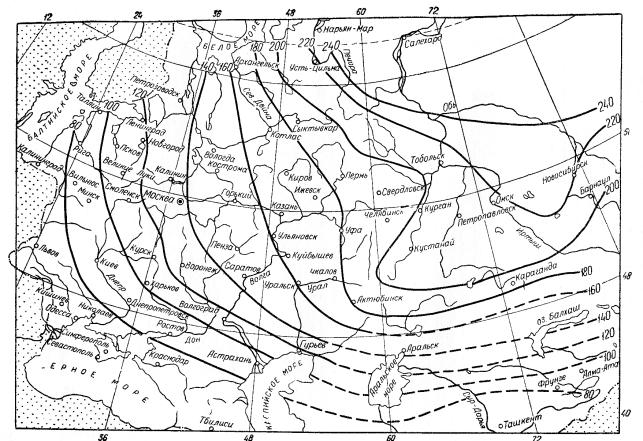

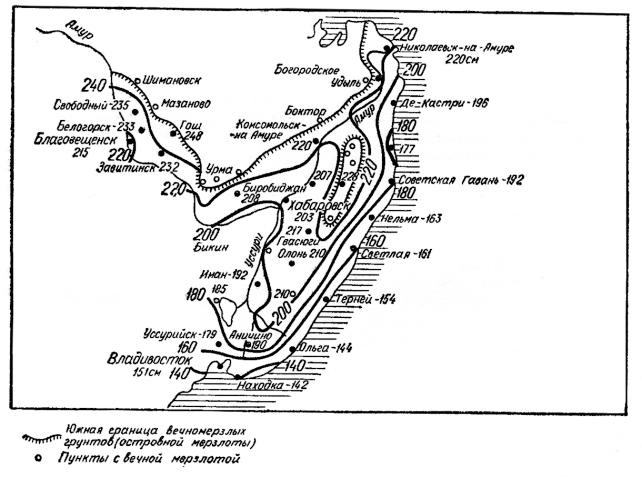

где

Р — вертикальное усилие, передаваемое

на конус, кгс;

h — глубина погружения конуса, см.

Таблица 2.14(8)

|

Наименование глинистых грунтов |

Сопротивление пенетрации p п , |

|

Очень |

p п ≥2 |

|

Прочные |

2> p п ≥1 |

|

Средней |

1> p п ≥0,5 |

|

Слабые |

p п <0,5 |

2.35. Глинистые грунты в

зависимости от их плотности и влажности могут находиться в различном состоянии,

которое характеризуется показателем консистенции I L, установленным на

образцах грунта с нарушенной структурой.

В качестве лабораторной характеристики, отражающей прочность

грунта ненарушенного сложения, в номенклатуру грунтов включено удельное

сопротивление пенетрации. Пенетрацией называется внедрение в грунт конического

наконечника на глубину, не превышающую высоту конуса. Метод пенетрации следует

рассматривать как простейший лабораторный метод, результаты которого позволяют

получать сравнительную оценку свойств глинистых грунтов.

Метод пенетрации может быть также использован:

для оценки структурной прочности («чувствительности»)

глинистых грунтов, определяемой как отношение величин pп,

полученных испытанием образца ненарушенного сложения и образца с нарушенной

структурой при той же влажности и плотности;

для оценки степени снижения прочности неводонасыщенных

глинистых грунтов после их водонасыщения;

для оценки способности к тиксотропному упрочнению глинистых

грунтов во времени после механического нарушения структуры грунта.

Перечисленные испытания проводятся в необходимых случаях по

специальному заданию.

В качестве наконечника при пенетрации используется конус с

углом при вершине 30°. Рекомендуется пользоваться конусом весом 300 г. Высота

образца грунта должна быть не менее 3 см. Нагрузку прикладывают ступенями,

величины которых выбирают в зависимости от консистенции грунта. Каждую ступень

нагрузки выдерживают до условной стабилизации деформации (неизменность отсчета

или его приращение не более 0,1 мм за 30 с). Глубину погружения конического

наконечника определяют с точностью до 0,1 мм. Величину удельного сопротивления

пенетрации для данного образца вычисляют как среднее из полученных значений pп на каждой ступени нагрузки.

2.36(2.11). Среди глинистых грунтов должны выделяться илы

[пп. 2.37(2.12)-2.39], просадочные грунты [пп. 2.40(2.13)-2.44] и набухающие

грунты [пп. 2.15 и 2.16 настоящей главы (пп. 2.45-2.49 Рук.)].

2.37(2.12). К илам относятся глинистые грунты в начальной

стадии своего формирования, образовавшиеся как структурный осадок в воде при

наличии микробиологических процессов и имеющие в природном сложении влажность,

превышающую влажность на границе текучести, и коэффициент пористости,

превышающий значения, указанные в табл. 2.15(9), в зависимости от вида ила, установленного

по его числу пластичности согласно указаниям п. 2.8 настоящей главы (п. 2.29

Рук.).

Таблица 2.15(9)

|

Вид илов |

Коэффициент пористости е |

|

Супесчаный |

е ≥0,9 |

|

Суглинистый |

е ≥1,0 |

|

Глинистый |

е ≥1,5 |

2.38. Илы выделяют среди глинистых

грунтов в особую группу, так как они в строительном отношении являются

неблагоприятными грунтами.

Виды илов, как и глинистых грунтов, устанавливают по числу

пластичности в соответствии с табл.

2.12(6). Дополнительно указывается коэффициент пористости в соответствии с табл. 2.15(9). Таким

образом, к илам следует отнести глинистый грунт в том случае, если он имеет

показатель консистенции I L>1 и его коэффициент пористости

превышает значение, указанное в табл. 2.15(9). Отличительным признаком илов является

также наличие органического вещества в виде гумуса (полностью разложившиеся

остатки растительных и животных организмов), содержание которого в илах, как

правило, не превышает 10 %.

2.39. В отличие от минеральных илов в особую группу следует

выделять пресноводные илы — сапропели, характеризующиеся значительным

содержанием органического вещества в виде гумуса и растительных остатков

(органические илы). В зависимости от содержания органического вещества

органические илы (сапропели) подразделяются согласно табл. 2.16. Коэффициент

пористости сапропелей возрастает с увеличением содержания органического

вещества и изменяется от 3 до 30 единиц, показатель консистенции I L>1.

Таблица 2.16

|

Вид сапропелей (органических |

Относительное содержание |

|

Минерализованные |

0,10-0,3 |

|

Органо-минеральные |

0,31-0,5 |

|

Минерально-органические |

0,51-0,7 |

|

Органические |

0,71-0,9 |

2.40(2.13). К просадочным грунтам

относятся глинистые грунты, которые под действием внешней нагрузки или

собственного веса при замачивании водой дают дополнительную осадку (просадку).

При предварительной оценке к просадочным обычно относятся лессы

и лессовидные грунты (а также некоторые виды покровных глинистых грунтов) со

степенью влажности G<0,8, для

которых величина показателя П, определяемого по формуле (2.9) (7), меньше

значений, приведенных в табл. 2.17(10):

|

|

(2.9)(7) |

где

e — коэффициент пористости грунта

природного сложения и влажности;

e L

— коэффициент пористости, соответствующий влажности на границе текучести W L

и определяемый по формуле:

|

|

(2.10)(8) |

где

γ s и

γ W — значения те же, что и в формуле (2.3) (3).

Таблица 2.17(10)

|

Число |

0,01≤ I p <0,10 |

0,10≤ I p <0,14 |

0,14≤ I p <0,22 |

|

Показатель |

0,10 |

0,17 |

0,24 |

Показатель П, определяемый по формуле (2.9) (7), используется только для

предварительного отнесения грунтов к просадочным. Деформации просадки

учитываются при величине относительной просадочности δпр≥0,01.

Значения П,

приведенные в табл. 2.17(10), для отдельных регионов могут быть уточнены на

основе статистической обработки массовых данных.

2.41. Выделение просадочных грунтов может быть произведено в

полевых условиях по результатам статического зондирования, если предварительно

установлена взаимосвязь данных зондирования и прямых испытаний грунтов на

просадочность в компрессионных приборах.

Для оценки просадочных грунтов по результатам статического

зондирования определяют коэффициент снижения прочности грунта при замачивании Kз, вычисляемый по формуле:

|

|

(2.11) |

где

p q

— сопротивление грунта конусу зонда при статическом зондировании грунта

природной влажности;

p qв

— то же, для водонасыщенного в результате замачивания грунта.

По данным статического зондирования, к просадочным относятся

лессовидные грунты, для которых величина Kз больше

значений, приведенных в табл. 2.18.

Значения Kз лессовидных

грунтов, приведенные в табл. 2.18, для отдельных регионов могут быть уточнены,

а для лессов и по кровных глинистых грунтов [п. 2.40(2.13)] должны

устанавливаться на основе статистической обработки результатов параллельных

испытаний грунтов статическим зондированием и в компрессионных приборах при

различных величинах давлений.

Таблица 2.18

|

Давление р, кгс/см2, при котором |

1 |

2 |

3 |

|

Коэффициент |

2 |

1,5 |

1,3 |

При одновременном определении

показателей П и Kз

грунты следует относить к просадочным, если они хотя бы по одному из этих

показателей являются просадочными.

2.42(2.14). Просадочные грунты характеризуются относительной

просадочностыо и начальным просадочным давлением. Относительная просадочность

грунта δпр определяется по формуле:

|

|

(2.12)(9) |

где

h’ — высота образца грунта природной влажности, обжатого без

возможности бокового расширения давлением р,

равным давлению, действующему на рассматриваемой глубине, от собственного веса

грунта и нагрузки от фундамента или только от веса грунта в зависимости от вида

рассчитываемых деформаций Sпр или Sпр гр,

указанных в п. 4.2 настоящей главы (п. 4.2 Рук.);

hпр — высота того же образца после замачивания его

до полного водонасыщения при сохранении давления р;

h0 — высота того же образца грунта природной

влажности, обжатого без возможности бокового расширения давлением, равным

давлению от собственного веса грунта на рассматриваемой глубине.

2.43(2.14). Начальное просадочное

давление pпр представляет собой

минимальное давление, при котором проявляются просадочные свойства грунта в

условиях его полного водонасыщения.

За начальное просадочное давление pпр

принимается давление, соответствующее:

при лабораторных испытаниях грунтов в компрессионных

приборах — давлению, при котором относительная просадочность δпр

= 0,01;

при полевых испытаниях штампами предварительно замоченных

грунтов — давлению, равному пределу пропорциональной зависимости на графике

осадка штампа — нагрузка;

при замачивании грунтов в опытных котлованах — природному

давлению на глубине, начиная с которой происходит просадка грунта от его

собственного веса.

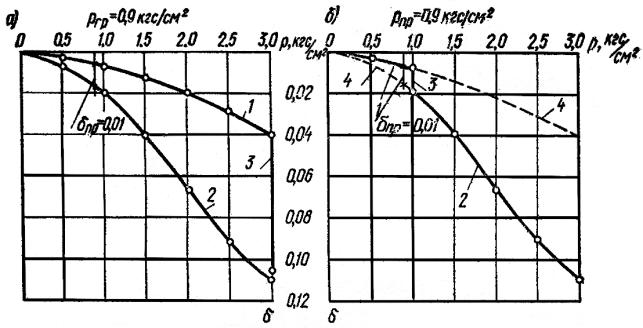

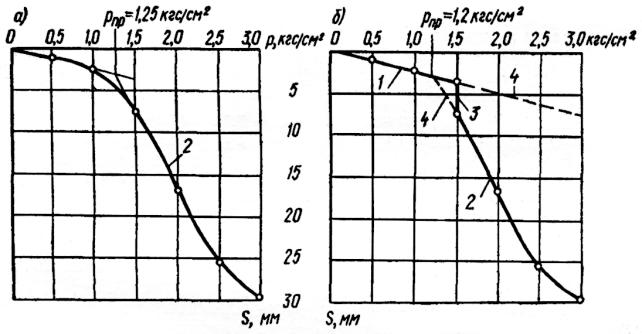

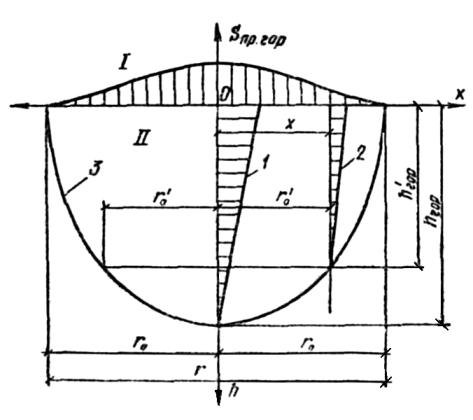

На рис. 2.4-2.6 приведены примеры определения начального

просадочного давления в лабораторных и полевых условиях.

Рис. 2.4. Определение

начального просадочного давления по результатам компрессионных испытаний

а — по методу двух кривых; б

— по упрощенному методу;

1 —

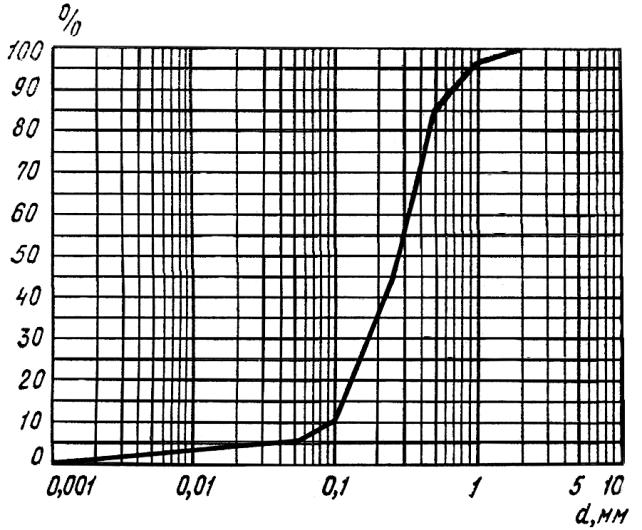

сжатие грунта природной влажности; 2 — то же, в водонасыщенном состоянии; 3 —

просадка грунта; 4 — экстраполируемая величина сжатия грунта

2.44. Начальная просадочная влажность Wпр

представляет собой влажность, при которой грунты, находящиеся в напряженном

состоянии от внешней нагрузки или собственного веса, начинают проявлять

просадочные свойства.

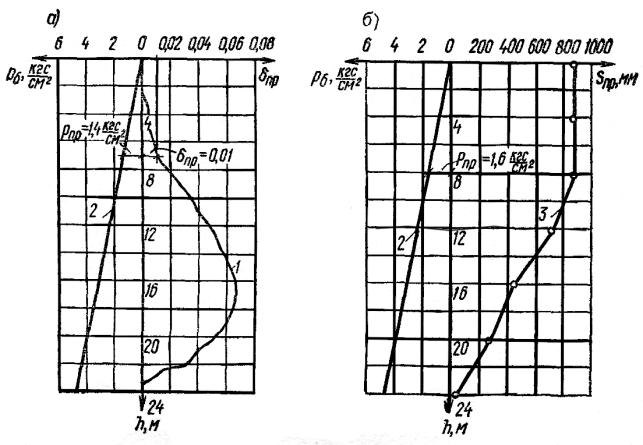

Рис. 2.5. Определение

начального просадочного давления по испытаниям грунтов штампами

а — предварительно

замоченных грунтов; б — по упрощенному методу;

1 — осадка грунта природной

влажности; 2 — то же, в водонасыщенном состоянии; 3 — просадка грунта; 4 —

экстраполируемая величина осадки

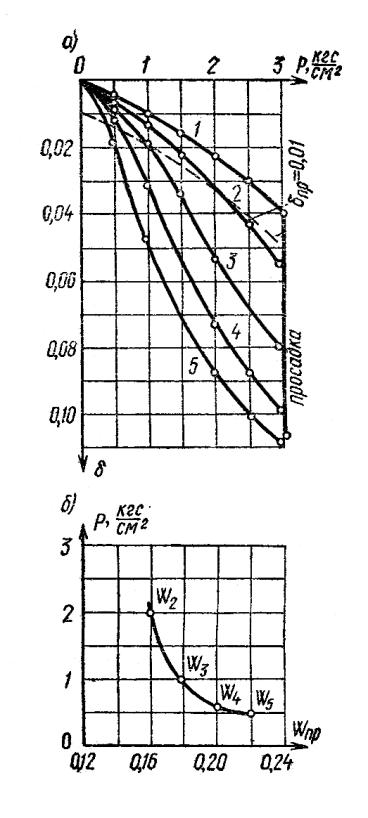

За критерий начальной просадочной

влажности принимается:

при компрессионных испытаниях — относительная просадочность δпр

= 0,01 (рис. 2.7);

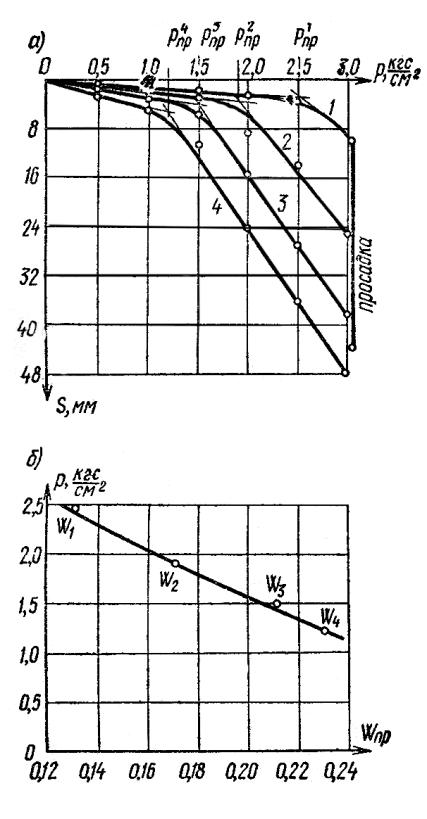

при испытаниях штампом — давление, равное пределу

пропорциональности, при котором фаза нормального уплотнения переходит в фазу

просадки (рис. 2.8).

Рис. 2.6. Определение

начального просадочного давления в толще просадочного грунта по изменению с

глубиной

а — относительной

просадочности (1) и природного давления (2); б — просадок глубинных марок (3)

Начальная просадочная влажность для

заданного давления на грунт определяется по графику Wпр

= f(p) (рис. 2.7,б и 2.8,б), полученному по результатам лабораторных

или полевых испытаний грунтов.

Методика определения характеристик просадочных грунтов

изложена в «Рекомендациях по испытаниям просадочных грунтов статическими

нагрузками» (М., Стройиздат, 1974) и «Руководстве по лабораторному определению

деформационных и прочностных характеристик просадочных грунтов» (М.,

Стройиздат, 1975).

2.45(2.15). К набухающим грунтам относятся глинистые грунты,

которые при замачивании водой или химическими растворами увеличиваются в объеме

и при этом величина относительного набухания в условиях свободного набухания

(без нагрузки) δн ≥0,04.

Относительное набухание грунта δн

в условиях свободного набухания определяется по формуле:

|

|

(2.13)(10) |

где

hнс — высота образца после его свободного

набухания в условиях невозможности бокового расширения в результате замачивания

до полного водонасыщения;

h — начальная высота образца природной

влажности.

При предварительной оценке к

набухающим от замачивания водой относятся глинистые грунты, для которых

значение определяемого по формуле

(2.9) (7) показателя П ≥0,3.

Рис. 2.7. Определение

начальной просадочной влажности W пр при компрессионных

испытаниях грунта

а — зависимость

относительного сжатия δ от давления р при различных значениях влажности W:

1 — W 1 = 0,12; 2 — W 2 = 0,16; 3 — W 3 = 0,18; 4 — W 4 = 0,20; 5 — W 5 = 0,22; б — зависимость W пр от р

Рис. 2.8. Определение

начальной просадочной влажности W пр при испытаниях грунта

штампами

a — зависимость осадки

штампов S от давления р при различных значениях влажности W :

1- W 1 = 0,13; 2- W 2 = 0,17; 3- W 3 = 0,21; 4- W 4 = 0,23; б — зависимость W пр от р

Показатель П не может служить обоснованием для назначения дополнительных

строительных мероприятий для сооружений, возводимых на набухающих грунтах.

2.46. Набухающие грунты в зависимости от величины

относительного набухания без нагрузки в компрессионном приборе подразделяются

на:

слабонабухающие, если 0,04≤ δн≤0,08;

средненабухающие, если 0,08< δн≤0,12;

сильнонабухающие, если δн>0,12.

В зависимости от величины относительного набухания грунта в

условиях свободного набухания назначается комплекс лабораторных и полевых

исследований с целью определения характеристик набухающих грунтов (см. раздел

5).

Для расчетов деформаций набухания основания определяют

относительное набухание δн

при различных давлениях: δн = f(p)

2.47(2.16). Набухающие грунты, характеризуются величинами

давления набухания pн, влажности набухания Wн и относительной усадки при высыхании δу.

За давление набухания pн принимается давление на образец грунта,

замачиваемого и обжимаемого без возможности бокового расширения, при котором

деформации набухания равны нулю.

За влажность набухания грунта Wн принимается влажность,

полученная после завершения набухания образца грунта, обжимаемого без

возможности бокового расширения заданным давлением.

Относительная усадка при высыхании грунта определяется по

формуле:

|

|

(2.14)(11) |

где

hн — высота грунта при обжатии его давлением р без возможности бокового расширения;

hу — высота образца при том же давлении после

уменьшения влажности в результате высыхания.

2.48. Характеристики набухающих грунтов ( δн,

pн, Wн и δу)

в лабораторных условиях следует определять методом одной кривой. В отдельных

случаях для предварительных расчетов возможно применять метод двух кривых.

Методика определения характеристик набухающих грунтов ( δн,

pн и Wн) в

лабораторных условиях изложена в «Рекомендациях по лабораторным методам

определения характеристик набухающих грунтов» (М., Стройиздат, 1974).

Относительная величина усадки для набухающих грунтов определяется

следующим образом.

1. Образец грунта ненарушенной структуры помещают в

компрессионный прибор и определяют величину относительного набухания при

заданном давлении.

2. Усадку грунта определяют на этом же образце при том же

давлении. Для этого после достижения образцом максимального набухания

прекращают подачу воды. Записывают показания индикатора и принимают их за

начальные.

3. Когда образец немного подсохнет (через 1-2 суток), в

компрессионном приборе следует заменить стандартные днище и поршень на детали с

большим размером отверстий (1,5 мм) для ускорения дальнейшего подсыхания

образца грунта. Чертеж сменного днища приведен в «Инженерно-строительных

изысканиях» № 3 (М., Стройиздат, 1975).

Для ускорения процесса усадки допускается образец (под нагрузкой)

подсушивать при температуре 40-50° С равномерно со всех сторон.

4. Усадка образца считается законченной, когда показания

индикаторов перестанут изменяться. Размеры образца (диаметр и высоту) измеряют

штангенциркулем или микрометром и вычисляют линейную (вертикальную) и объемную

усадку, зная начальные высоту и объем образца.

5. Для определения усадки грунта при температуре 50-100° С

(без нагрузки) применяют приборы набухания грунта (ПНГ). Для этого после

определения в приборе ПНГ величины свободного набухания образца прекращают

подачу воды, помещают прибор в термостат и высушивают образец при заданной

температуре. После прекращения изменений показаний индикатора определяют

линейную и объемную усадку образца. Для перехода к показаниям компрессионного прибора

величину усадки, полученную в приборе ПНГ, умножают на 0,5.

2.49. В полевых условиях относительное набухание грунтов

определяют путем замачивания их в опытном котловане или в основании опытного

фундамента.

При замачивании грунта в опытном котловане (размером не

менее 10 ×10

м) определяют подъем поверхности дна котлована и слоев грунта с помощью марок,

устанавливаемых по глубине через 1-1,5 м. Для ускорения процесса набухания

грунта устраивают дренажные скважины диаметром 100-200 мм, заполненные щебнем или

гравием, расположенные на расстоянии 2-3 м друг от друга.

Для определения относительного набухания в пределах

сжимаемой зоны под опытными фундаментами размером не менее 1 ×1 м

устанавливаются глубинные марки через 0,6-1 м. Давление по подошве опытных фундаментов

составляет от 1 до 2 кгс/см2.

2.50(2.17). Среди полускальных и всех видов нескальных

грунтов должны выделяться засоленные грунты.

К засоленным относятся грунты, в которых суммарное

содержание легкорастворимых и среднерастворимых солей не менее величин,

указанных в табл. 2.19(11).

Засоленные грунты следует выделять в особую группу, так как

они при длительном замачивании способны давать суффозионную осадку вследствие

выщелачивания солей. Засоленные глины в случае замачивания набухают и должны

исследоваться как набухающие грунты.

Таблица 2.19(11)

|

Наименование засоленных |

Минимальное суммарное |

|

Засоленный |

2 |

|

Засоленный |

|

|

при содержании песчаного заполнителя |

2 |

|

при содержании песчаного заполнителя |

0,5 |

|

при содержании глинистого заполнителя |

5 |

|

Засоленный |

0,5 |

|

Засоленный |

|

|

супеси и суглинки просадочные (лессы |

1 |

|

супеси и суглинки непросадочные |

5 |

|

Примечание . К |

2.51. Содержание легкорастворимых

солей определяют с помощью водной вытяжки, содержание среднерастворимых солей —

солянокислой вытяжки.

Указанные вытяжки выполняются на образцах грунта,

доведенного до абсолютно сухого состояния, поэтому для определения засоленности

не требуется сохранения природной влажности образцов.

Ниже приводятся основные положения методик получения водной

и солянокислой вытяжек.

Водная вытяжка. Отбирают среднюю пробу грунта (300-500 гс),

растирают его и просеивают через сито 1 мм. Определяют гигроскопическую

влажность грунта. Отбирают «среднюю аналитическую пробу» — 50 или 100 гс (в

зависимости от качественно-количественной пробы на Cl— и SO42-). К навеске

прибавляют пятикратное (1:5) количество дистиллированной воды, лишенной СО2

(если в грунте содержится большое количество сульфата натрия, то лучше

приготовить вытяжку 1:10). Смесь взбалтывают в течение 5 мин, после чего

вытяжку полностью отфильтровывают через фильтр из плотной бумаги.

Солянокислая вытяжка. Из воздушно-сухого, грунта,

просеянного через сито 0,25 мм, берут навеску 2,5 гс из расчета на абсолютно

сухой вес. Разрушают карбонаты крепкой соляной кислотой (1:1). Замачивают

навеску 125 см3 соляной кислоты 0,2 н. концентрации (соотношение грунта к

кислоте 1:50), тщательно перемешивают и оставляют стоять в течение 12 ч. Затем

раствор отфильтровывают в мерную колбу (250 мл). Остаток на фильтре промывают

соляной кислотой (0,2 н.) до отрицательной реакции на Ca2+ и SO42-. Фильтр с

осадком прокаливают в тигле и определяют силикатную часть грунта. Фильтрат в

колбе доливают до отметки дистиллированной водой и используют для дальнейших

определений.

Анализ водной вытяжки производят по общепринятым методикам с

определением величины сухого остатка, рН и содержания ионов CO32-, HCO3—, Cl—, SO42-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+ в мг-экв на 100

гс породы или в процентах к весу породы. С целью получения ориентировочного

представления о качественном и количественном составе легкорастворимых солей

результаты анализа ионного состава вытяжки могут быть пересчитаны на

гипотетические соли.

По результатам анализа солянокислой вытяжки определяют

содержание сульфат-, кальций- и магний-ионов в процентах к весу абсолютно

сухого грунта, что дает возможность определить количество среднерастворимых

солей (гипса, ангидрита).

2.52. Определение физических свойств засоленных грунтов

следует выполнять по методикам, учитывающим особенности их свойств. Удельный

вес засоленных грунтов определяют с использованием инертной жидкости (керосина

вместо дистиллированной воды) и вакуумирования (вместо кипячения).

При определении зернового (гранулометрического) состава

необходимо производить предварительную отмывку засоленного грунта водой до

полного удаления водорастворимых солей, вызывающих коагуляцию, или применять

пирофосфорнокислый натрий (5%-ный водный раствор Na2 P2 O7).

Определение влажности загипсованных грунтов (содержащих

кристаллизационную воду) должно производиться в соответствии с действующим

ГОСТом.

2.53.(2.18). Все виды грунтов, имеющие отрицательную

температуру и содержащие в своем составе лед, относятся к мерзлым грунтам, а

если они находятся в мерзлом состоянии в течение многих лет (от трех и более),

то — к вечномерзлым.

Наименование видов мерзлых и вечномерзлых грунтов определяют

после их оттаивания по номенклатуре настоящей главы.

Дополнительные характеристики мерзлых и вечномерзлых грунтов

определяют в соответствии с главой СНиП по проектированию оснований и

фундаментов на вечномерзлых грунтах.

2.54(2.19). Данные исследования песчаных и глинистых грунтов

должны содержать сведения о наличии растительных остатков, если относительное

их содержание по весу в песчаном грунте q>0,03,

а в глинистом — q>0,05.

Относительное содержание q

растительных остатков в грунте (степень заторфованности) определяется как

отношение их веса в образце грунта, высушенного при температуре 100-105° С, к

его весу.

В зависимости от величины q грунтам присваиваются дополнительные наименования согласно табл.

2.20(12).

Заторфованные грунты характеризуются также степенью

разложения, которая показывает содержание в общем объеме пробы заторфованного

грунта продуктов распада растительных тканей.

Таблица 2.20(12)

|

Наименование песчаных и |

Относительное содержание |

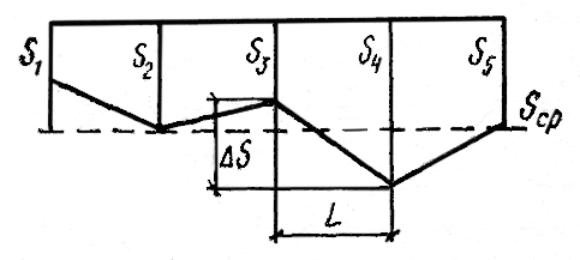

|