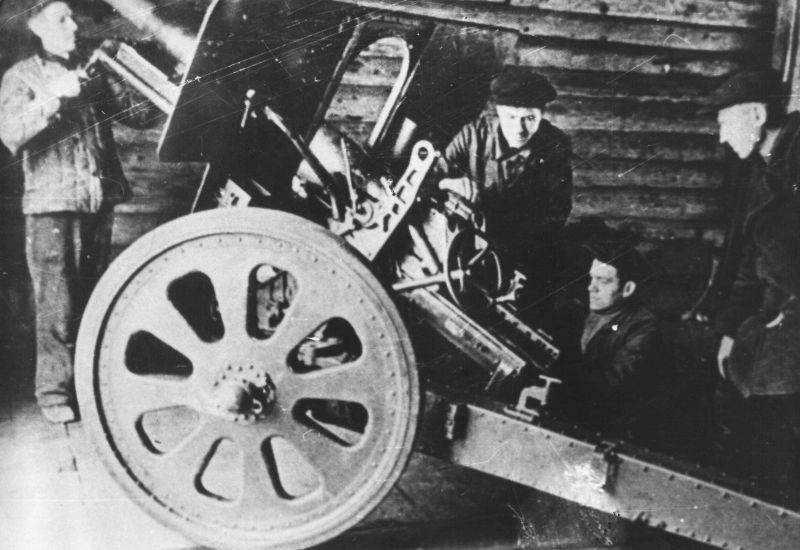

Советская 85-мм зенитная пушка образца 1939 года 52-К 6-й батареи 732-го зенитно-артиллерийского полка на Пролетарском мосту в Туле

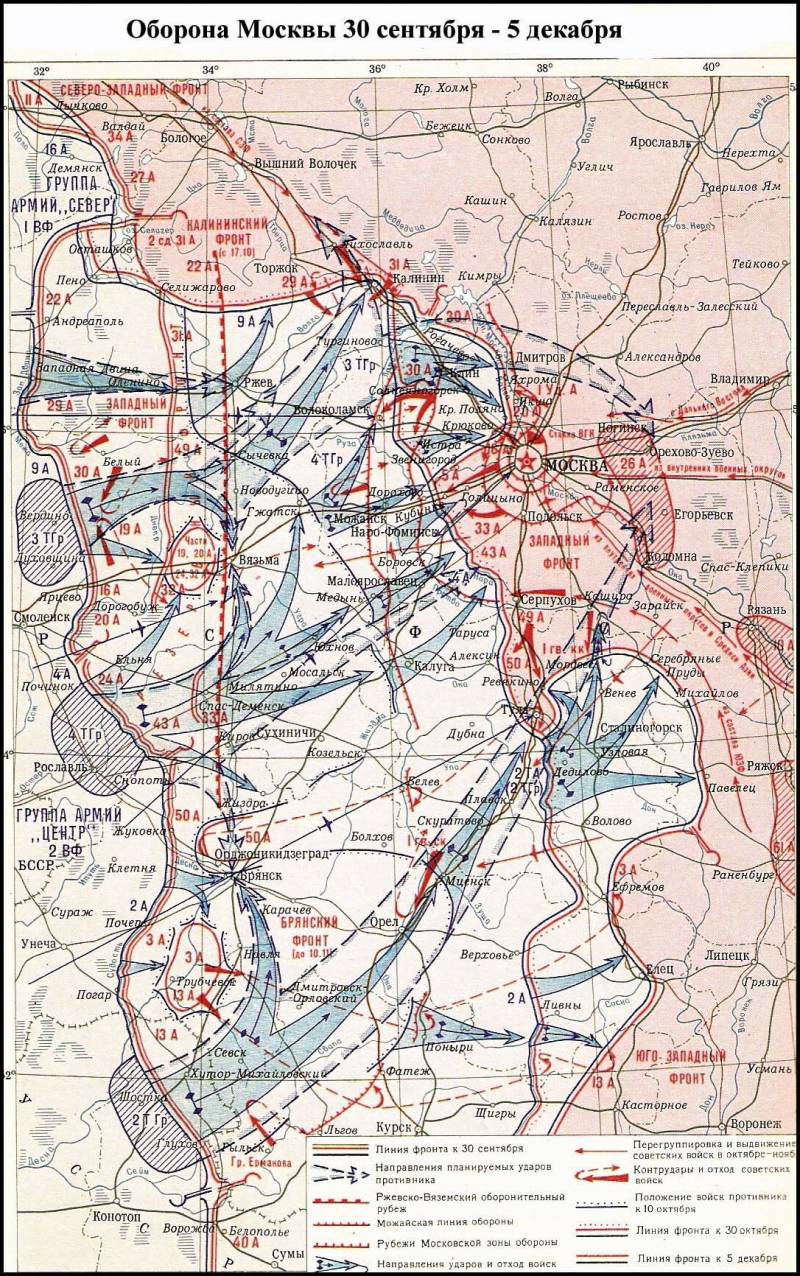

Прорыв противника

30 сентября 1941 года немецкая армия начала операцию «Тайфун» – наступление на Москву. На южном участке 2-я танковая группа Гудериана (с 5 октября – 2-я танковая армия) и 2-я полевая армия Вейхса нанесли удар на Орловско-Брянском направлении. Гитлеровцы прорвали фронт советского Брянского фронта. Танки Гудериана быстро двигались вперёд, 3 октября захватили Орёл. Через три дня пали Карачев и Брянск. Брянский фронт был рассечён, были окружены дивизии 3-й, 13-й и 50-й армий.

Однако немецкое командование уделяло повышенное внимание прорыву и не придавало особой значимости уничтожению оказавшихся в котле советских армий. В результате создать плотное кольцо окружения не удалось, советские дивизии хоть и понесли большие потери, особенно в материальной части, но смогли выйти к своим. При этом советский фронт в это время фактически развалился, и никаких деблокирующих ударов наше командование организовать не могло. Выход управлений армий и остатков войск позволил Ставке восстановить оборону на этом участке с привлечением резервов, дивизий из глубины страны и других участков фронта, войск НКВД, училищ и т. д.

7 октября 1941 года Гудериан получил приказ продолжить наступление на Тулу. Танки Гудериана должны были обойти Москву с юго-востока, а затем и с востока.

Советская Ставка, дабы не допустить прорыва противника к Москве на юго-западе, решила выдвинуть имеющие резервы, чтобы они задержали врага до подхода свежих сил.

Навстречу танковым дивизиям противника бросили только что сформированный 1-й гвардейский стрелковый корпус генерала Дмитрия Лелюшенко. В его состав включили 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 5-й воздушно-десантный корпус, 4-ю и 11-ю танковые бригады, Тульское оружейно-техническое (артиллерийское) училище, 36-й мотоциклетный и 34-й пограничный полки, два артиллерийских полка, два дивизиона реактивной артиллерии и 6-ю резервную авиагруппы. Корпус Лелюшенко должен был закрыть дорогу на Тулу.

Лелюшенко немедленно выехал в Мценск. Сначала под его началом был только мотоциклетный полк и тульское училище, затем прибыла 4-я танковая бригада Катукова. Советские танкисты нанесли встречный удар по врагу и даже ворвались в Орёл. В это время подошли основные силы корпуса. Завязались ожесточенные бои.

Лелюшенко вспоминал:

«Девять дней сражались воины 1-го Особого гвардейского стрелкового корпуса на полях Орловщины. Четырежды меняли они рубеж, ведя подвижную оборону, изматывая противника в ожесточенных боях. На пятом рубеже на реке Зуше остановили врага и до 24 октября удерживали свои позиции».

Затем корпус Лелюшенко был включен в состав 50-й армии.

Таким образом, 2-я танковая армия Гудериана была задержана в районе Мценска. Немцы не смогли использовать разгром войск Брянского фронта и прорваться к Москве по кратчайшей дороге Орёл – Тула – Москва, Брянск – Москва.

К 23 октября армии Брянского фронта, включая 50-ю, понеся тяжелые потери, вышли к своим. 50-я армия генерала Ермакова снова вступила в бой, прикрывая рубеж на Оке в районе Белёва, закрывая дорогу на Тулу. Армию подкрепили частями Тульского боевого участка – военное училище, рабочий полк и 14-я запасная стрелковая бригада.

Танки Pz.Kpfw. III 35-го танкового полка вермахта с десантом и артиллерийские наблюдатели на бронеавтомобилях Sd. Kfz.250 движутся по дороге Мценск – Тула

Защитники города готовы к бою. Тула, перекресток улиц Советской и Коммунаров

Оборона Тулы

24 октября 1941 года началось сражение за Тулу.

С начала битвы за Москву Тулу начали готовить к обороне. Подступы к городу прикрыли противотанковыми рвами, натянули проволочные заграждения, участки дорог заминировали, на улицах поставили противотанковые ежи и надолбы, возвели баррикады. В строительстве оборонительных сооружений активно участвовали местные жители. Вокруг Тулы было создано три оборонительных рубежа. Одновременно проводилась эвакуация заводов, предприятий, в первую очередь военных.

Важную роль в обороне Тулы сыграл созданный 22 октября Городской комитет обороны, который возглавил первый секретарь обкома партии Василий Жаворонков. В него также вошли Н. И. Чмутов – председатель облисполкома, В. Н. Суходольский – начальник областного управления НКВД и полковник А. К. Мельников (командир 69-й бригады войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности, бригада сражалась на подступах к Туле и Сталиногорску) – комендант города. Городской комитет поднял народ на борьбу с врагом. Из истребительных батальонов формируют Тульский рабочий полк (1 500 бойцов).

Члены Тульского городского комитета обороны: Н. И. Чмутов, В. Г. Жаворонков (председатель), А. К. Мельников, В. Н. Суходольский

50-я армия, пополненная новыми силами, оказала упорное сопротивление армии Гудериана. 30 октября в состав Тульского боевого участка включили 217-ю, 290-ю, 154-ю, 173-ю и 260-ю стрелковые дивизии. Его возглавил заместитель командующего 50-й армией генерал-майор В. С. Попов.

Под давлением превосходящих сил врага войска 50-й армии отходили к Туле. Соседняя 3-я армия отходила на восток, к Ефремову.

Немецкие подвижные соединения, наступая из района Мценска, 29 октября вышли непосредственно к Туле. Гитлеровцы захватили Ясную Поляну, металлургический завод, посёлок Косая Гора, Ивановские Дачи. Немцы имели серьёзное преимущество в живой силе и технике (две танковые дивизии) и планировали с ходу взять город.

В течение трёх дней шли яростные бои. Наши войска отражали одну атаку за другой. Так, 30 октября – 1 ноября было подбито 38 немецких танков. Несмотря на то, что к Туле отошла только часть войск 50-й армии, она вместе с тульским гарнизоном (156-й полк НКВД майора С. Ф. Зубкова, 732-й зенитный артиллерийский полк ПВО подполковника М. Т. Бондаренко, рабочий полк майора А. П. Горшкова), опираясь на противотанковую оборону, отстояли город до подхода подкреплений.

Баррикады на улице Коммунаров в Туле

Баррикады на Красноармейской улице в Туле

Гудериан остановлен

В ноябре 1941 года германское верховное командование решило продолжить наступление и «покончить с Москвой». Германская Ставка собиралась расчленить русский фронт, обороняющий столицу, окружить Москву с севера и юга, захватить её. Гитлеровцы рассчитывали, что силы русских уже истощены, и Москва падёт под решительными ударами вермахта. 2-я армия Гудериана была усилена двумя армейскими корпусами, пополнена танками. Немцы по-прежнему имели преимущество в живой силе, артиллерии и танках. А на направлениях главных ударов, где наступали подвижные соединения, гитлеровцы имели 6–7-кратное преимущество.

2-я танковая армия нанесла удары на Тулу, Сталиногорск и Каширу. Наступление поддерживала 2-я полевая армия. Правый фланг 4-й полевой армии Клюге, которая готовила удар на Серпухов, был втянут в тяжелые затяжные бои с конно-механизированной группой генерала Белова, которая при поддержке 49-й армии Захаркина нанесла контрудар по неприятелю.

18 ноября Гудериан бросил в атаку главные силы своей армии в обход Тулы с юго-востока, прорываясь к Коломне и Кашире, а затем и к Москве. Прорвав оборону 50-й армии, гитлеровцы заняли район Болохово – Дедилово.

21 ноября немецкие танки заняли район Узловая и Сталиногорск, 26-го – ворвались в Михайлов и Серебряные Пруды. Немцы вышли на ближние подступы к Кашире, перерезали железную дорогу и шоссе Тула – Москва севернее Тулы. Однако прорваться дальше фашисты не смогли.

В район Каширы срочно повернули кавкорпус Белова, который совместно с 112-й танковой дивизией и другими войсками 27–30 ноября нанёс контрудар по противнику. Войска Гудериана отбросили на 10–15 км к югу от Каширы к Мордвесу.

Гудериан перегруппировал войска и 2 декабря попытался прорваться в обход Тулы с северо-востока и востока, окружив дивизии 50-й армии и взяв упрямый город. Одновременно гитлеровцы атаковали севернее Тулы с западного направления. Гитлеровцы продвинулись на несколько километров, но прорвать оборону советских войск не смогли.

Войска 50-й армии, которую с 22 ноября возглавил генерал Болдин, отразили удар противника. Наши войска восстановили связь Тулы с Москвой. В это время в районе Рязани была развёрнута резервная 10-я армия.

Немецкая армия была обескровлена и больше не могла наступать. Гудериан начал отвод войск с выступа, образованного северо-восточнее Тулы.

Таким образом, путь фашистам на Москву с юга был окончательно закрыт.

Расчёт 85-мм зенитного орудия 52-К 6-й батареи 732-го зенитно-артиллерийского полка на рубежах обороны

Подбитый полугусеничный тягач Sd.Kfz.11. Машина была уничтожена в Рогоженском поселке (Тула) в период с 30.10.1941 г. по 10.11.1941 г.

Тульские пряники

В Туле до войны проживало 285 тыс. человек, город был одним из крупных промышленных центров СССР. На территории области находилось более 6,8 тыс. промышленных предприятий. Поэтому большую роль в обороне Тулы сыграли её жители.

Тула – город оружейников. В частности, Тульский оружейный завод, который перешёл на трёхсменную работу, только за два месяца войны поставил армии более 188 тыс. винтовок системы Токарева. В октябре 1941 года завод эвакуировали в Оренбургскую область.

Тульские рабочие, несмотря на эвакуацию на восток страны большей части предприятий, сами наладили выпуск необходимого оружия и боеприпасов, производили ремонт танков (восстановили около 50 танков) и орудий. Одно из предприятий выпускало противотанковые мины. Помогали этому производству и рабочие бывшей кондитерской фабрики. Они и прозвали мины – «тульский пряник».

Мины ушли на фронт, к сапёрам, которые возводили на подходах к городу минные поля. Названием им понравилось. Выражение понравилось и другим советским солдатам. В результате, теперь всё, что из Тулы приходило на фронт – снаряды и патроны, миномёты и мины – стали называть тульскими пряниками.

Ремонт советской 76-мм дивизионной пушки Ф-22 на Тульском патронном заводе в дни обороны Тулы. На снимке: начальник артполигона завода Н. И. Кузмин (первый справа), слесари Ф. Г. Блюднев, В. П. Заварзин, А. А. Платонов

Ремонт легкого танка Т-26 на тульском заводе «Штамп» в дни осады города

Город находился в осаде 43 дня, в это время было разрушено более 1,1 тыс. зданий. В полной оккупации оказались 33 района Тульской области, ещё 6 – в частичной. За два месяца оккупации фашисты разрушили и сожгли более 600 сёл и деревень, практически полностью уничтожили несколько городов – Епифань, Венев, Богородиц, Чернь.

Гитлеровцы устроили массовый террор, уничтожая местных жителей, заподозренных в связях с партизанами. Советские партизаны активно действовали в области: был создан 31 отряд и десятки диверсионных групп. Партизаны уничтожили сотни оккупантов, атаковали коммуникации, нарушая снабжение противника.

Войска 50-й армии и горожане проявили массовый героизм и отстояли Тулу. Всего за годы войны защищать Родину ушли более 460 тыс. жителей Тульской области, более 88 тыс. погибло, свыше 90 тыс. пропало без вести, около 3 тыс. погибло в плену. 35,5 тыс. жителей области получили награды в ходе Великой Отечественной войны. 226 туляков стали Героями Советского Союза, трое – дважды Героями.

За мужество и героизм защитников города в 1976 году Тула получил почётное звание «город-герой».

Командир батальона 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии капитан Реваз Несторович Габараев (1906–1996) (слева) и наводчик противотанкового ружья (ПТРД-41) красноармеец Евгений Федорович Пичужкин (1912–1941) в засаде (Пичужкин погибнет в бою 13.12.1941 года у д. Петелино под Тулой)

Первый период тульской оборонительной операции (30.09. — 6.11.1941 г.)

30 сентября 1941 г. ударом 2-й танковой группы (с 6 октября 1941 г. — армия) генерал-полковника Г. Гудериана началась операция «Тайфун», решительное наступление немецких войск на Москву. В ходе наступления германское командование одновременно с продвижением центральной группы войск, обеспечивало свои фланги, последовательно нанося удары на Калинин и Тулу. Так, главная задача южного немецкого крыла (основным ядром которого была 2-я танковая группа) заключалась в том, чтобы осуществить быстрый прорыв в направлении на Тулу и далее через рубеж реки Оки, между Рязанью и Серпуховым, захватить важные промышленные районы с городами Тула, Сталиногорск, Кашира и затем окружить столицу с юго-востока, замкнув вместе с северной группой кольцо восточнее Москвы.

На 30 сентября 1941 г. 2-я танковая группа состояла из 48-го моторизованного (9-я танковая, 25-я и 16-я моторизованные дивизии), 24-го моторизованного (3-я, 4-я танковые и 10-я моторизованная дивизии), 47-го моторизованного (17-я, 18-я танковые, 29-я моторизованная дивизии), 34-го и 35-го армейских (шесть пехотных дивизий) корпусов и 1-й кавалерийской дивизии.

Главной ударной силой Гудериана были танковые дивизии, которые к началу операции «Тайфун» имели следующий состав (см. таблицу 1).[2]

Кроме того, 3-я танковая дивизия была усилена 521-м противотанковым дивизионом в составе 18 47-мм САУ Panzerjaeger I и 2 опытных САУ VK 3001 (H).

Стоит сказать несколько слов и о командующем 2-й танковой армии. Как-никак защитникам города русских оружейников противостоял сам «быстроходный Гейнц» — генерал-полковник Гейнц Гудериан, один из основателей немецких танковых войск.

Таблица 1

Он родился 17 июня 1888 г. в восточнопрусском городе Кульме. Отучившись в кадетском корпусе, в феврале 1907 г. Гудериан начал военную службу кандидатом в офицеры (фенрихом). После прохождения полугодичных курсов в военном училище, 27 января 1908 г. его произвели в лейтенанты.

Первую мировую войну Гудериан начал начальником радиостанции в кавалерийской дивизии. Во время войны он занимал различные должности от вспомогательного офицера шифровальной службы до начальника разведки корпуса. Был награжден Железными крестами 2-го и 1-го класса. Помимо Железных крестов, награждён Рыцарским крестом II класса Королевского вюртембергского ордена Фридриха с мечами и австрийской медалью за военные заслуги с мечами. Окончил войну в должности начальника оперативного отдела штаба представителя на оккупированных итальянских территориях.

После войны Гудериан в чине капитана продолжил службу в штабе «Железной дивизии» на территории Латвии, далее командовал ротой, затем батальоном. С 1928 г. инструктор по тактике автотранспорта в штабе Рейхсвера. В феврале 1930 г. стал командиром автотранспортного батальона, а в 1931 г. — начальником штаба автотранспортных войск.

Летом 1932 г. Гудериан, вместе с генералом Лютцем, посетил СССР с инспекцией казанской танковой школы «Кама». Однако сам он никогда в этой школе не учился.

С 1 июля 1934 г. занял пост начальника штаба моторизованных войск, с 27 сентября 1935 г. — танковых войск.

4 февраля 1938 г. был назначен командующим танковыми войсками. 1 апреля 1938 г. командование преобразовано в штаб 16-го моторизованного корпуса, командиром которого и стал Гудериан. С 26 августа 1939 г. командир 19-го армейского корпуса, с которым прошел польскую и французскую кампании.

В июле 1940 г. его произвели в генерал-полковники. В этом же году он был назначен командующим 2-й танковой группой, с которой и вторгся на территорию Советского Союза.

Несмотря на героическое сопротивление советских войск, немецкое наступление развивалось успешно и 6 октября части 43-го армейского и 47-го моторизованного корпусов завершили окружение основных сил Брянского фронта. Несколькими днями ранее, 3 октября, 4-я танковая дивизия ворвалась в Орёл. Возникла реальная угроза немецкого прорыва через Тулу на Москву с юга. Особенно сильное впечатление на советское командование оказал захват Орла, в котором, если верить Гудериану, мирно ходили трамваи.

Командующий 2-й танковой армией генерал-полковник Гейнц Вильгельм Гудериан.

Орел находился в глубоком тылу Брянского фронта и не входил в его зону ответственности. В городе располагался штаб Орловского военного округа, который возглавлял генерал-лейтенант А. А. Тюрин. В подчинении штаба округа были все необходимые силы и средства для подготовки города к длительной обороне. В «Отчете командующего войсками Брянского фронта начальнику Генерального штаба Красной Армии о боевых действиях армий Брянского фронта за период с 1 по 26 октября 1941 г.» относительно орловских событий указывалось следующее: «Несмотря на то, что за два дня до подхода противника к Орлу, мною было приказано начальнику штаба Орловского военного округа организовать прочную противотанковую оборону Орла и, более того, мною в распоряжение штаба Орловского военного округа специально для обороны города был передан один гаубичный арт. полк, все же штаб Орловского военного округа обороны города не организовал. 5 арт. полков с полным вооружением и несколько полков пехоты, находящихся в распоряжении штаба Орловского военного округа для обороны города, сопротивления немцам не оказали. В Орел без боя вошли 13–15 танков противника, а затем, несколько позднее, и мотопехота».[3]

Разбираться кто виноват в «орловской побудке» не будем, цель книги не в этом, но факт на лицо: город был захвачен без единого выстрела! И советское, и немецкое командование сделали соответствующие выводы из произошедшего и когда в конце октября немецкие части попытались быстрым прорывом занять Тулу, их встретят не трамваи, а выстрелы зенитных орудий и «коктейль Молотова».

Захватив 6 октября Карачев, войска Гудериана сомкнули кольцо окружения вокруг основных сил Брянского фронта. Посчитав, что войска фронта надежно блокированы и практически уничтожены, командование группы армий «Центр» приказывает 2-й танковой армии (5 октября 1941 г. были образованы командования 1-й и 2-й танковых армий на базе соответствующих танковых групп) продолжить движение на Тулу и далее на Каширу. Стоит отметить, что в наступление на Тулу были брошены не все силы танковой группы, которые были разбросаны на достаточно значительном пространстве, а сводная боевая группа 4-й танковой дивизии под командованием полковника Эбербаха. Группа состояла из двух танковых рот, мотоциклетного батальона, саперной роты приданной артиллерии. Точное количество танков в группе неизвестно, но во всей 4-й танковой дивизии на 4 октября насчитывалось 59 танков. Стоит отметить, что создание боевых групп в составе танков, мотопехоты, артиллерии и саперов являлось обычной практикой в немецких танковых войсках. На эти группы возлагались задачи глубокого прорыва обороны противника, захвата ключевых позиций в его тылу и удержания их до подхода основных сил.

Командующий 2-й танковой армией генерал-полковник Гудериан в приказе по армии от 18.10.1941 г. следующим образом отмечал достигнутые результаты:

«Солдаты 2-й танковой армии! Прорыв и битва на окружение в районе Орел — Брянск завершены. Позиции противника были прорваны 30 сентября между Путивлем и Новгород-Северским, противник в ходе стремительного преследования отброшен за дорогу Орел — Брянск, оба этих важных города взяты. Южнее дороги были обойдены с тыла русская 3-я и 13-я армии, а севернее дороги — 50-я армия. Во взаимодействии с нашими соседними армиями их главные силы были окружены и уничтожены. Лишь остаткам удалось спастись. С начала наступления наши трофеи составили: 80 044 пленных, 236 танков, 539 орудий, 87 зенитных пушек,16 самолетов. Мы еще не подошли к концу нашего пути. В продолжение нашей победы нам предстоит полностью разгромить врага. Поэтому я снова призываю вас продолжить бороться с такой же верностью и силой. За Германию и нашего фюрера!»[4]

Для ликвидации угрозы прорыва немецких танков на Тулу Ставка Верховного Главнокомандования срочно перебрасывает в район Мценска, формировавшийся в Тульской области 1-й гвардейский стрелковый корпус под командованием генерал-майора Д. Д. Лелюшенко. Фактически корпус как боевая единица не существовал, в его состав должны были войти различные части, перебрасываемые с других направлений: 5-я и 6-я гвардейские стрелковые дивизии, 4-я и 11-я танковые бригады, 5-й воздушно-десантный корпус, 36-й мотоциклетный полк, 34-й полк НКВД, 447-й корпусной артиллерийский полк, 702-й артиллерийский противотанковый полк и Тульское военное училище. Корпус предназначался «для нанесения контрудара из района Мценска на Орел с целью воспрепятствовать продвижению танковых войск противника, содействовать отходу войск Брянского фронта и организации в последующем упорной обороны на рубеже р. Зуша».[5]

Плечом к плечу с регулярными частями Красной Армии под командованием Д. Д. Лелюшенко сражались с захватчиками бойцы войск НКВД и истребительных батальонов. Так, еще в ночь на 4 октября 1941 г. командующий войсками Московского военного округа генерал-лейтенант П. А. Артемьев по согласованию с Тульским областным и городским комитетами партии поднял по боевой тревоге 5,5 тыс. человек, вооруженных винтовками и пулеметами, в том числе: более 2 тыс. курсантов Тульского оружейного военно-технического училища, 400 человек из войск НКВД и 9 истребительных батальонов, и направил их под Мценск.

Однако вскоре Д. Д. Лелюшенко был отправлен формировать 5-ю армию на Можайской линии обороны, а для обороны тульско-орловского направления сформировали 26-ю армию, куда и вошли части корпуса.

Именно в этих октябрьских боях отличилась 4-я танковая бригада под командованием полковника М. Е. Катукова, но для нашего повествования представляет больший интерес действия 11-й танковой бригады, которая приняла активное участие в Тульской оборонительной операции. О ней редко пишут в военно-исторической литературе, но без поддержки ее танков бригада М. Е. Катукова не смогла бы воевать столь эффективно.

Сосредоточившись 4 октября 1941 г. в Мценске, бригада по устному приказу Д. Д. Лелюшенко на следующий день стала выдвигаться на назначенные рубежи. Согласно приказу 11-й танковый полк готовился нанести контрудар в направлении Мценск — Орел с рубежа Зароща — высота 236,0. В свою очередь 11-й МСПБ занимал оборону на северо-восточной окраине Мценска. Приказ хорошо иллюстрирует практику использования танковых бригад советским командованием на данном этапе войны. К осени 1941 г. в автобронетанковых войсках Красной Армии помимо незначительного числа танковых дивизий июльского формирования основным видом соединения была танковая бригада, которая по своим возможностям, не шла ни в какое сравнение с танковыми дивизиями противника. Но даже эти незначительные силы часто дробились на отдельные отряды, действовавшие на разных направлениях без взаимной поддержки. Причем дробление шло по простому принципу: с одной стороны танковый полк, а с другой МСПБ, что оставляло наши танки без необходимой пехотной поддержки. Судя по всему, даже после полугода войны некоторые командиры Красной Армии продолжали рассматривать танки как универсальное оружие способное самостоятельно решать широкий спектр задач на поле боя без поддержки других родов войск.

На следующий день, 5 октября бригаду продолжили делить на еще более мелкие части. В связи с угрозой правому флангу 4-й танковой бригады, оборонявшейся в районе Константиновка — Сорокино (по приказу Д. Д. Лелюшенко) для его прикрытия из состава 11-й танковой бригады выделялся сводный танковый отряд в составе роты средних танков (12 Т-34), роты легких танков (10 Т-26), 4 КВ и одной роты 11-го МСПБ.

Сосредоточившись утром 6 октября у Хомутовки, вечером отряд получает приказ организовать контрудар по обошедшим правый фланг бригады Катукова 40 немецким танкам. Приступив к выполнению задачи, командир отряда майор Кравченко направил боевую разведку в направлении Сергиевского в составе 5 танков Т-34 под командованием лейтенанта Одинцова. Переправившись через реку Лесница у Сергиевского, «тридцатьчетверки» Одинцова обнаружили движение 12–14 танков противника. Огнем с места наши танкисты уничтожили 4 танка противника, внеся замешательство в его боевые порядки. В ходе преследования отступающих немцев было подбито еще 5 танков. Увлекшись погоней за бегущим противником, танки Одинцова попали под огонь орудий ПТО. Не растерявшись, он приказал атаковать новую угрозу, и в овраге юго-восточнее Ярыгино наши танки были встречены 20–30 орудиями ПТО. Т-34, развив максимальную скорость, стали давить орудия и прислугу. Намотав на гусеницы порядка 15–20 орудий, они попали под огонь тяжелой немецкой артиллерии и отошли. Отправленная на помощь Одинцову вторая группа из 6 Т-34 смогла подбить 5 танков и 3 орудия ПТО противника, но, потеряв часть танков на переправе, вскоре, также отошла на исходные рубежи. Всего было подбито и выведено из строя 14 танков и 30 орудий ПТО противника. Трофеями отряда стали бронированный транспортер, 8 винтовок, 30 гранат, 2 бинокля, 2 пулемета, 8 пистолетов, 1 ракетница и 1 автомат.

Командующий 50-й армией (13 октября 1941–22 ноября 1941) генерал-майор А. Н. Ермаков.

В последующие дни бригада занимала оборону на прежних рубежах и 10 октября начала движение в новый район, но в связи с захватом Мценска противником были предприняты экстренные меры по возвращению частей бригады. В кратчайшее время удалось собрать 10 Т-34, 6 КВ и 5 Т-26, которые вместе со стрелками 11-го МСПБ атаковали Мценск. Части бригады смогли очистить от противника до трети Мценска, но не поддержанные частями 6-ой гвардейской стрелковой дивизии, в наступившей темноте, они оставили город. В результате боя было уничтожено 20 грузовых машин с пехотой и 2 танка. Потери бригады составили 5 Т-34, 5 КВ, было убито 16 человек, ранено 65 человек, пропало без вести — 84 человека. Во второй половине октября бригада с боями отходила к Туле.

В то время когда под Мценском шли бои с группой Эбербаха принимались экстренные меры по подготовке обороны Тулы. 2 октября Военный совет Московского военного округа принимает решение о постройке Тульского оборонительного обвода, а в ночь с 2 на 3 октября производилось минирование дороги Мценск — Тула. Планом оборонительных сооружений предусматривалась организация круговой обороны города в составе четырех оборонительных секторов — по числу райкомов ВКП(б). Боевой состав секторов должен был быть сформирован из местных рабочих, с оставлением на производстве минимального количества необходимых людей. 3 октября был создан штаб обороны города, который совместно с партийными и советскими органами возглавил организацию обороны Тулы. Наконец 4 октября приказом командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенанта П. Н. Артемьева был создан Тульский боевой участок (А. Н. Малыгин в своих мемуарах эти события относит к 3 октября 1941 г.). Начальником участка был назначен генерал-майор А. И. Кудряшов, штаб возглавил майор Ермолов, оперативный отдел штаба подполковник Мурашов, помощником начальника оперативного отдела штаба стал подполковник Карасевич. В его состав вошли Тульское военно-техническое училище, формирующаяся 330-я стрелковая дивизия и 14-я запасная стрелковая бригада.

К исходу 4 октября по приказу начальника Тульского боевого участка части заняли оборону на непосредственных подступах к городу и приступили к форсированному строительству оборонительных сооружений.

В первую очередь предусматривалось строительство противотанковых препятствий (рвов) на непосредственных подступах к городу: правый участок имел протяженность 35 км, средний 50 км, левый 50 км.

Для строительства оборонительных сооружений было мобилизовано местное население и части Тульского гарнизона. Для руководства работами было сформировано Управление военно-полевого строительства № 20, не прибывшее в город к началу развертывания работ.

Работы проводились с изрядной долей поспешности, что приводило к неоднократным изменениям в расположении огневых точек и противотанковых препятствий. На строительстве не доставало квалифицированного военно-технического руководства, что приводило к недостаточно четкой организации труда рабочих.

Начальник штаба 50-й армии полковник Н. Е. Аргунов (на фотографии со знаками различия генерал-майора).

Стремительное ухудшение обстановки на фронте привело к тому, что работы на указанных рубежах остались незаконченными, а в ряде мест они даже и не начинались. Это привело к тому, что отступавшие по тульской земле в конце октября 1941 г. части 50-й армии не смогли опереться на хорошо подготовленный в инженерном отношении рубеж обороны и оказать достойное сопротивление наступавшим танкам Гудериана.

14 октября 1941 г. штаб обороны г. Тулы издает приказ № 1 «О создании оборонительных районов», в котором перечислялись меры по подготовке города к обороне. Итак, ознакомимся с документом и посмотрим, как туляки готовились встретить захватчиков:

«1. Враг угрожает г. Туле. Руководство обороной г. Тулы штаб Ставки Главного Командования возложил на меня (полковника Короткова. — Прим. автора), комиссаром обороны назначен секретарь областного комитета ВКП(б) т. Жаворонков.

Штаб обороны: начальник штаба полковник Махлиновский, начальник артиллерии полковник Буцких, начальник инженерной службы военный инженер 3-го ранга Потапов, начальник ПВО г. Тулы майор Бондарев, начальник НКВД майор госбезопасности Суходольский.

2. г. Тула для обороны разбита на четыре оборонительных городскихрайона:

— Район № 1 — Привокзальный — начальник обороны т. Храмайков.

— Район № 2 — Центральный — начальник обороны т. Малыгин.

— Район № 3 — Зареченский — начальник обороны т. Саратов.

— Район № 4 — Пролетарский — начальник обороны т. Щербаков.

3. Начальникам оборонительных районов создать штабы, боевые дружины с назначением начальников дружин и командиров подразделений. В каждом подразделении и дружине иметь по 15–20 истребителей танков, снабдив последних бутылками с горючей жидкостью.

Дружины иметь на казарменном положении, установить от дружин поквартальные ночные патрули, оружие боевых дружин содержать по участкам.

Выставить заставы:

— Зареченскому район — у Банино, Горелки.

— Пролетарскому району — на дорогу совхоз «Ново-Медвенка» и Высокое.

— Центральному району — Морозовка, Осиновая Гора.

— Привокзальному району — Верхнее Криволучье.

Установить между ними телефонную связь. Районным истребительным отрядам быть наготове для борьбы с парашютными десантами и иметь дежурный автотранспорт.

4. В оборонительных районах иметь круговую оборону с расчетом прострела всех прилегающих улиц, переулков. Каменные здания, особенно угловые, приспособить как опорные пункты, подготовив бойницы и заложив окна мешками с землей или песком.

На улицах, идущих параллельно к фронту, подготовить противотанковые препятствия, соответственно прикрыв их огневыми точками (согласно данным указаниям). В районах обороны создать наблюдательные посты для борьбы с сигнальщиками-провокаторами при налете вражеских самолетов.

Облвоенкомату мобилизовать население от 16 до 50 лет для работ по укреплению районов, распределив последнее по оборонительным районам.

Общее руководство оборонительными работами городских оборонительных районов возлагаю на военного инженера 3-го ранга т. Потапова. Непосредственное руководство оборонительными районами возлагаю на инженеров оборонительных районов.

5. Работы по укреплению городских оборонительных районов начать с 13 октября 1941 г. и работу первой очереди — возведение внешней линии обороны закончить к исходу 16 октября 1941 г. Работы по укреплению внутренней линии обороны производить согласно плану и закончить 18 октября 1941 г. Создание минных заграждений и закладку фугасов начать 18 октября 1941 г.

6. Начальнику областной милиции майору милиции Пичугину усилить охрану и патрулирование, особенно на окраинах г. Тулы, упорядочив регулирование движения, как в центре, так и на окраинах города. Установить дежурство во дворах, задерживать всех подозрительных граждан.

Установить связь с обкомом, разработать мероприятия по предупреждению беспорядков в городе и возможности грабежей магазинов.

Председатель городского комитета обороны г. Тулы Василий Гаврилович Жаворонков.

Начальнику местных войск НКВД полковнику Мельникову иметь заградительные посты на выходах из города, усилить надзор за подозрительными лицами и не внушающими доверия, оградив особенно оборонительные районы от проникновения вышеуказанных лиц. В оборонительных районах организовать связь через систему связи города. Движение по городу разрешаю только до 22.00. С 22.00 движение по городу и в его окрестностях разрешаю только по особым пропускам; всех граждан и военнослужащих после 22.00 задерживать и, тщательно проверив, направлять по месту назначения. Иметь дежурную часть — стрелковую роту, подготовить истребительный отряд с наличным автотранспортом для борьбы с парашютными десантами. Проверить пустые здания, квартиры, подвалы и установить наблюдение за провокаторами-сигнальщиками.

7. Начальнику пожарной охраны иметь пожарные команды и быть готовым к тушению возникших пожаров.

8. По санобеспечению в каждом районе города создать санитарные отряды, подготовить помещение для раненых, соответственно привести их в надлежащий порядок, создать базы необходимых медикаментов».[6]

Как мы видим советское руководство, в разгар боев под Мценском, когда немецкие войска еще не пересекли границы тульской области, стало готовить город к уличным боям.

Не смотря на активную подготовку города к обороне по решению Государственного комитета обороны с 8 октября 1941 г. начался демонтаж и эвакуация промышленных предприятий. В кратчайшие сроки было необходимо вывезти свыше 22 тыс. единиц оборудования, более 20 тыс. тонн металла и много других материалов, сотни тысяч тонн хлеба, находившегося на элеваторах и складах, а главное — вместе с заводами переместить на восток страны десятки тысяч рабочих, инженеров, техников, членов их семей и снабдить их продовольствием. Вывоз материальных ценностей происходил круглосуточно, зачастую под ударами немецкой авиации. Только с двух заводов было вывезено 13,5 тыс. станков.

К 28 октября 1941 г. эвакуация предприятий в основном была завершена, на заводских дворах осталось лишь небольшое количество старого оборудования. Стоит отметить, что эвакуация тульских предприятий никоим образом не повлияла на боеспособность частей, оборонявших город. Оставшегося оборудования вполне хватало и для ремонта вооружения и боевой техники, и для его производства.

Дальние подступы к Туле на наиболее важных операционных направлениях занимались частями Тульского боевого участка.

Тульское оружейное военно-техническое училище с двумя саперными ротами 330-й стрелковой дивизии выдвинулось на рубеж обороны по северо-восточному берегу реки Зуши в районе Мценска на участке Мценск — Самозвановка.

14-я запасная стрелковая бригада одним полком заняла оборону по восточному берегу р. Оки в районе Кураково — с задачей прикрыть направление Белев — Тула. Остальные части бригады с приданной саперной ротой 330-й стрелковой дивизии и истребительными батальонами заняли оборону на рубеже Спасское — Захаровка — Житово — Крюковка с задачей не допустить прорыва танков и мотопехоты противника на Тулу.

Боевое охранение от 14-й бригады было выслано на рубеж Крапивна — Кутьма — Плавск — Теплое. Штаб бригады располагался в Щекино. Разведка была организована в направлении Белев, Мценск, Новосиль.

330-я стрелковая дивизия одним полком, усиленным батареей 76-мм дивизионных орудий, к 24:00 3 октября заняла оборону на рубеже Павшино — Слобода — Кураково. Остальные части дивизии выдвинулись на рубеж Михалково — Ново-Тульский — Криволучье, опираясь обоими флангами на р. Упа, с задачей не допустить прорыва противника на Тулу. Боевое охранение было выслано в район Дубно — Шатово. Разведка велась в направлении Петровский — Ханино — Одоево. Штаб дивизии расположился в Туле.

Особенностью боевых действий на тульской земле в начале октября было постоянное использование незначительных сил тульского гарнизона для прикрытия важных стратегических направлений на подступах к городу. Окружение значительных сил Западного и Брянского фронтов привело к тому, что на значительной территории, прикрываемой ранее этими войсками, образовался своеобразный вакуум. Быстро насытить его войсками не могла ни одна из сторон: немецкие войска занимались ликвидацией окруженных армий и для продолжения наступления выделяли лишь небольшие сводные группы, вроде группы полковника Эбербаха, а советское командование просто не имело сил для прикрытия широкой бреши, образовавшейся после окружения войск двух фронтов. Поэтому на прикрытие стратегически важных направлений и рубежей, прежде всего узлов шоссейных и железных дорог выдвигались отдельные отряды, часто сформированные из войск НКВД и истребительных отрядов. Так было и на тульском направлении.

После захвата Калуги (тогда это был город Тульской области) создалась угроза обхода Тулы с северо-запада. По согласованию с обкомом партии в район станция Средняя — д. Зайцево — Петровский завод был направлен 115-й отдельный батальон войск НКВД под командованием М. И. Кулагина для прикрытия Алексина и обеспечения отхода частей 49-й армии, а 17 октября из Тулы для поддержки батальона был направлен бронепоезд № 16, только что отремонтированный в депо станции Тула. С 15 по 20 октября 1941 г. противник, настойчиво рвавшийся к Алексину, потерял более 400 солдат и офицеров убитыми и ранеными. Из батальона Кулагина выбыло не более пятидесяти человек.

После выхода противника в район Лихвина и захвата переправ через р. Оку советское командование перебросило на это направление сводный батальон 156-го полка с задачей задержать продвижение немцев. Батальон в составе трех рот (410 человек) и 6 станковых пулеметов под командованием капитана В. Ф. Панизника 20 октября 1941 г. начал движение в направлении Знаменка — Черепеть.

На следующий день, 21 октября 1941 г. в этот же район штаб 156-го полка НКВД выслал оперативную роту, которая форсированным маршем двинулась в район Черепети и вошла в состав батальона В. Ф. Панизкина. Также под его руководство перешел действовавший в том районе ранее истребительный батальон тульского завода НКПС под руководством инженера И. Д. Васильева, отряд ополченцев Ленинского района, батальон шахтеров под командованием Г. А. Агеева. Сводный отряд развернулся на берегу р. Оки на подступах к станции Збродово, западнее Тулы. На этих позициях они некоторое время сдерживали наступление немецких войск.

В работах, посвященных истории 156-го полка НКВД, приводится весьма красочное и яркое описание тех боев. Чтобы почувствовать накал октябрьских сражений на дальних подступах к Туле приведем и мы этот рассказ с некоторыми сокращениями.

«Ранним утром 20 октября гитлеровцы открыли сильный артиллерийско-минометный огонь по позициям батальона НКВД. Линия его обороны проходила вдоль насыпи железнодорожной узкоколейки. Здесь гитлеровцы встретили первое серьезное препятствие, которое попытались преодолеть с ходу. Враг пошел в атаку. Воины-чекисты встретили его огнем всех видов оружия, а затем контратакой отбросили на исходные позиции.

Батальон Панизника понес серьезные потери, а схватки, как понимал капитан, предстояли еще более жестокие.

Бронепоезд № 16, принимавший участие в обороне г. Тулы осенью 1941 г.

«Соедините меня с Васильевым» — приказал он связистам.

Пришел врач, начал перевязывать его раненую голову.

«Вам надо в тыл, в госпиталь» — посоветовал он.

«Вызывайте Васильева»! — требовал капитан, не обращая внимания на слова врача.

«Васильев у телефона» — сообщил связист.

«Васильев! Как у тебя дела? Еще не беспокоили? Пришли мне два взвода. Брешь надо закрыть…»

Васильев направил к Панизнику два взвода.

«Займите оборону на узкоколейке» — приказал Панизник командиру ополченцев. «Вы, Феодосий Тимофеевич» — поставил задачу капитану Кудрину, командиру одной из рот, — «выдвинитесь на высоту Н. Когда фашисты втянутся в бой с основными силами батальона, откройте огонь по их флангу. По моему сигналу — одна красная ракета — контратакуете».

Гитлеровцы пробомбили и обстреляли из артиллерии оборону батальона. Затем в атаку пошла пехота, которую возглавляли три средних танка.

«Бронебойщики, по танкам — огонь!» — прозвучала команда.

Одна машина загорелась, остальные продолжали двигаться к узкоколейке. За ними спешили вражеские автоматчики. Но во фланг наступавших застрочили пулеметы капитана Кудрина. Заработали пулеметчики и на узкоколейке. Приблизившиеся танки ополченцы забросали бутылками с зажигательной смесью. Пехоту остановили огнем пулеметов и винтовок. И тогда в небо взмыла красная ракета. От узкоколейки и с возвышенности, занятой ротой Кудрина, на врага дружно устремились охваченные ненавистью люди. Завязалась рукопашная. Обе стороны дрались упорно, зло. Одолели наши. На поле осталось много солдат и офицеров противника. Батальон Панизника поредел тоже изрядно».[7]

Оставим на совести автора столь беллетризированное описание боев сводного батальона 156-го полка НКВД в том числе и применение танков корпусом Готхарда Хейнрици, но отметим, что за двадцать дней боев с 11 по 31 октября 1941 г. 43-й армейский корпус понес весьма существенные потери. Согласно «Донесению о потерях 2-й танковой группы (армии) с 05.07.1941–25.03.1942» за указанный период корпус потерял убитыми — 114 человек (6 офицеров, 108 рядовых и унтер-офицеров), ранеными — 392 человека (12 офицеров, 380 рядовых и унтер-офицеров) и пропавшими без вести — 20 человек (все рядовые и унтер-офицеры).

Конец ознакомительного фрагмента.

В октябре этого года исполняется 80 лет со дня начала Тульской оборонительной операции. Она продлилась с 24 октября по 5 декабря 1941 года и сыграла важную роль в крахе немецких планов по захвату Москвы.

Захват Тулы играл значимую роль в замыслах противника. Чтобы обеспечить фланги центральной группировке войск, наступавших на Москву, немецкое командование последовательно наносило удары по Калинину и Туле. Основой наступавших на Тулу войск противника была 2-я танковая группа под командованием самого Гейнца Гудериана.

Противник планировал захватить важные промышленные районы с городами Тула, Сталиногорск (нынешний Новомосковск), Кашира, после чего окружить столицу СССР с юго-востока и замкнуть кольцо окружения к востоку от Москвы, соединившись с северной группировкой войск. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Из окружения сразу в бой

Для обороны Тулы была выделена 50-я армия, которая только вышла из окружения в районе Брянска. В самом городе находился небольшой гарнизон — 156-й полк НКВД и 732-й зенитный артиллерийский полк ПВО.

Состояние 50-й армии было неважным: численность её дивизий сократилась до нескольких сотен человек, в лучшем случае сохранивших несколько пушек и пулемётов. Подчинённые 50-й армии танковые части также находились далеко не в лучшем состоянии.

Например, состояние 108-й танковой дивизии на 26 октября описывалось так: «В районе Плавск оборону занимает мотострелковый полк 108 танковой дивизии с мотострелковым батальоном 11-й танковой бригады, имея 7 танков Т-26. На южной окраине Тулы оборону занял танковый полк 108-й танковой дивизии (без матчасти)».

Поэтому советское командование принимало срочные меры к пополнению дивизий. За время обороны в распоряжение 50-й армии были отправлены три свежих и полностью укомплектованных соединения — 239-я и 413-я стрелковые дивизии, а также 32-я танковая бригада. Больше свободных резервных соединений для этого участка фронта выделить не удалось.

Серьёзной проблемой для защитников города стала нехватка противотанковых орудий. Поэтому советское командование решило использовать для борьбы с вражеской техникой 85-мм зенитные пушки обр. 1939 г.

Все эти факторы ставили перед защитниками города непростую задачу.

Подвиг гражданских

Большой вклад в создание оборонительных рубежей внесли жители города. Как правило, на возведении баррикад, рытье окопов и противотанковых рвов трудились женщины и подростки. Не хватало рабочих инструментов, например, лопаты собирали по соседним деревням. Работы шли днём и ночью, под налётами вражеской авиации, в тяжёлых условиях.

23 октября городской комитет обороны решил сформировать Тульский рабочий полк из истребительных батальонов. Вооружение рабочих было разнообразным: от новейших самозарядных винтовок СВТ-40 до устаревших пулемётов Льюиса и трофейных винтовок «Маузер». Для борьбы с танками у рабочих были бутылки с зажигательной смесью, гранаты РГД-33 и противотанковые ружья. Рабочие участвовали в ожесточённых боях с вермахтом вплоть до окончания оборонительной операции. Некоторые получили ордена и медали.

По инициативе железнодорожников Тульского паровозного депо был построен бронепоезд №13 «Тульский рабочий» («Туляк»). Часть рабочих депо вызвалась служить на нём добровольцами.

Взять город сходу не удалось

Пробиться к городу немцы смогли только в последних числах октября. Ранним утром 30 октября 1941 г. на позиции защитников города обрушились значительные силы врага: около двух батальонов пехоты при поддержке 40–50 танков наступали вдоль Орловского шоссе, ещё батальон пехоты с 30 танками — в направлении Гостеевка — Тула, по Сталиногорскому шоссе двигались больше роты мотоциклистов и 18 танков.

Большую роль в отражении этой атаки сыграли зенитчики 168-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона и 732-го зенитного артиллерийского полка.

Так, на пути группы танков, наступавших вдоль Орловского шоссе, встал взвод лейтенанта Григория Волнянского — два 85-мм зенитных орудия 52-К. Танки двигались группами с интервалом 500–600 м, стреляя на ходу. Зенитчики отвечали точными выстрелами, выбивавшими один танк за другим. И все же некоторым танкам удалось подойти на 50–70 м к позиции зенитчиков и открыть прицельный огонь. Активную поддержку немецким танкистам оказывала артиллерия.

Почти все зенитчики были ранены, часть — убита. Но никто не отступал с позиций. Григорий Волнянский погиб во время второй атаки. Всего в этом бою орудия его взвода уничтожили 14 танков противника.

Атаки противника продолжались весь день, затишье наступило только глубокой ночью. В «Оперативной сводке № 42 к 6:00 31.10.1941 Штаба 50-й армии» сообщается, что к 23:00 30 октября 1941 г. противник был отброшен за город.

Танки как стержень обороны

Танки играли важную роль в обороне города, манёвренные Т-34 и хорошо бронированные КВ-1 наводили ужас на противника. Например, когда 31 октября немцы при поддержке артиллерии, авиации и бронетехники смогли прорваться к полосе обороны 156-го полка НКВД, на помощь пришли танкисты 32-й танковой бригады.

В 12 часов контратакой 9 танков бригады немцы были отброшены, потеряв 5 танков, 4 орудия и до 300 человек. В истории 156-го полка НКВД сохранилось описание этого боя:

«… Танки перестроились, усилили стрельбу и ринулись вперёд. Вот уже пройдена «ничейная» полоса, раздавлено первое орудие гитлеровцев, замолчали их пулемёты. Ещё усилие – и пехота может закрепить успех. Но тут из глубины вражеского тыла появились танки фашистов. Завязалась жаркая артиллерийская дуэль.

Наши машины, маневрируя, приняли вызов противника. Несколько танков врага загорелось. Но силы были неравными. Замолкшие было огневые точки противника стали оживать, а из глубины его позиций ползли все новые и новые танки. Они стремились охватить наших храбрецов железным полукольцом.

Со стороны Тулы показалась рота тяжёлых танков капитана Михаила Алексеевича Запорожца. Танковая атака разгорелась с новой силой. Вспыхнули ещё две машины врага. Появление КВ капитана Запорожца изменило положение в нашу пользу. Наступление противника не состоялось! Танки 32-й бригады вышли из боя, исхлёстанные снарядами. На отдельных машинах насчитывалось до десятка вмятин».

Советским танкистам часто приходилось сражаться против превосходящих сил противника. Непосредственный участник событий старший лейтенант В. А. Бенцель вспоминал:

«К 7:00 из лощины справа Кирпзавода, на шоссе выползают по направлению обороны 156 сп 50 тучных чудовищ и до б-на пехоты. Невероятный шум моторов развёрнутого фронта 50 машин, беспорядочная стрельба артиллерии, пулемётов и автоматчиков, небо устилается пеленой трассирующих пуль.

Танки подползли ко рву, выстроились, как на параде, и ведут ураганную, беспорядочную стрельбу. Немедленно докладываю Кравченко, он сам вышел на НП и посмотрел «парад» диких чудовищ. Чёткая задача и команда артиллерии, моментальный и цельный её залп, из-за зданий института 8 против 50 смело и быстро двинулись наши смелые танкисты. 2 часа упорного поединка 50 чудовищ, артиллерии, миномётов и автоматчиков противника и 8 красных танков, 12 орудий и славных пехотинцев обороны.

Несколько выстрелов пристрелки, и снаряды нашей артиллерии, корректируемые начальником разведки 2/447 КАП л-том Исай, который находился возле меня на НП, – ложатся в цель.

Три машины врага покрылись чёрным дымом. Пристрелялась, бьёт в цель артиллерия подошедших слева из-за домов «КВ». До 2-х рот пехоты выбыло из строя противника убитыми и ранеными, 10 подбитых и горящих чудовищ, и противник беспорядочно уходит в лощину, сопровождаемый нашим артиллерийским огнём. День 31.10.41 для фашистов начался бесславно…»

Последние бои

Не сумев пробиться в город, командованием 2-й танковой армии было принято решение об обходе города с юго-востока и востока в общем направлении на Дедилово, Сталиногорск, Венёв, Каширу. Но и здесь вермахт не смог добиться успеха — 7 ноября части 50-й армии из района Тулы и 3-й армии из района Тёплое нанесли контрудары по флангам наступающей группировки.

Только 18 ноября после 10-дневной перегруппировки немцы смогли возобновить наступление. Красноармейцы бились за каждый клочок земли, наносили чувствительные контрудары. Город оказался в полуокружении, но к этому времени немецкое наступление начало выдыхаться. К 5 декабря войска 2-й танковой армии Гудериана были уже разбросаны по фронту на 350 км, и немецкое командование отдало приказ о переходе к обороне.

Последний удар по городу нанесла 296-я немецкая пехотная дивизия, которая попыталась захватить западный район Тулы, но и эта атака была отбита.

Значение

Танковые атаки, налёты люфтваффе, артиллерийско-миномётные обстрелы не смогли сломить волю защитников города. Находясь практически в полном окружении, защитники Тулы своими активными действиями сковали две армии противника, в том числе танковую, значительно ослабив наступательный потенциал врага.

Планы обхода Москвы с востока 2-й танковой армией были сорваны, а вскоре немцы утратили стратегическую инициативу, что привело впоследствии к успешному наступлению Красной Армии под Москвой.

Список литературы:

Сергей Кондратенко «Оборона Тулы. 1941 год».

Климов И. Д. «Героическая обороны Тулы».

«Сражение за Тулу». А. Лепёхин.

Алексей Богданов

Алексей Богданов,

военный историк, окончил Саратовский государственный университет по специализации «Военная история»

В октябре 1941 года разыгрались наиболее драматичные события битвы за Москву. После разгрома Брянского и Вяземского котлов германские войска устремились к столице. Основной ударной силой немцев был трезубец из трех танковых групп: четвертая группа Гепнера атаковала Москву с запада, третья группа Гота осуществляла охват города с севера, через Калинин (Тверь), а вторая танковая группа Гудериана вела наступление на столицу с юга, через Тулу. Вслед за ними во втором эшелоне наступления шли пехотные дивизии.

Охват Москвы с севера проходил довольно успешно для немцев: город Калинин был взят уже 14 октября. На юге же произошло настоящее чудо — советским войскам удалось отстоять Тулу. Это было удивительно, учитывая соотношение сил сторон и высочайшее качество немецких танковых и моторизованных соединений, шедших на острие наступления.

Шестая гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерала Петрова, перекрывшая шоссе Орел — Тула в районе Мценска, на протяжении двух суток отбивала удары двух немецких танковых дивизий, поддерживаемых тяжелой артиллерией. После того как подвижной группе германских войск удалось осуществить обход советских позиций, дивизия Петрова была вынуждена отойти восточнее, но это был отход боеспособной части в полном строю, а не разгром или отступление.

Соединением, осуществившим глубокий обход неожиданно крепкой советской обороны, была боевая группа полковника Эбербаха в составе ста танков, моторизованной пехоты и артиллерии, буксируемой скоростными тягачами. Эта группа была первым немецким соединением, вышедшим к предместьям Тулы. За ней подтягивались и другие части противника.

Оборона Тулы осуществлялась прежде всего силами частей 50-й армии генерала Ермакова, только что вырвавшейся из Брянского котла. Эти части были сильно потрепаны в боях, многие имели не более десяти процентов штатной численности личного состава. Всего армия насчитывала не более 15 тысяч человек. Остро не хватало вооружения, даже пулеметов. Также к Туле подошли остатки 108-й танковой дивизии, тоже вышедшие из Брянского котла, в составе двух тяжелых танков КВ, семи средних танков Т-34 и 22 легких танков Т-60.

Кроме того, в городе был сформирован Тульский рабочий полк, состоявший из рабочих-оружейников. Следует отметить, что город Тула на протяжении столетий являлся и до сих пор является одним из главных российских центров производства вооружения, прежде всего стрелкового. К моменту подхода немцев основная часть производств завода вместе с рабочими уже была эвакуирована в тыл. Из оставшихся в городе был спешно собран рабочий полк, который не успел пройти надлежащего обучения и вооружен был весьма посредственно (в основном трофейным оружием, захваченным в ходе польского похода Красной армии в 1939 году).

Фото: Wikipedia

Важную лепту в успех обороны Тулы внесли зенитчики 732-го зенитного артиллерийского полка, имевшие на вооружении мощные зенитки калибра 85 миллиметров, которые в 1941 году могли успешно бороться с любыми типами немецких танков.

Необходимо отметить, что в дни боев за Тулу оставшаяся в городе военная промышленность не прекращала работу. Было выпущено, например, несколько сотен станковых пулеметов, чем был восполнен критический недостаток этого важнейшего класса вооружения в советских стрелковых дивизиях. Также выпускались артиллерийские орудия, минометы и боеприпасы.

С 30 октября по 1 ноября 1941 года немецкие войска проводили интенсивный штурм города. Только за один день 30 октября защитники отбили четыре танковые атаки. Но, несмотря на все усилия вермахта, попытка взять город с ходу не удалась. Это был критический момент для обороняющихся — слишком мало советских войск еще было в Туле, не все части 50-й армии успели выйти к городу.

Советское командование делало все, чтобы удержать Тулу и не позволить использовать ее как плацдарм для наступления на Москву с юга. Уже 31 октября 1941 года под Тулу была переброшена 413-я стрелковая дивизия, сформированная в Сибири.

К городу постоянно выходили все новые немецкие и советские части. Попытки овладеть Тулой штурмом не приводили к успеху. Германское командование решило предпринять обходной маневр. 10 ноября 1941 года силы 43-го армейского корпуса вермахта нанесли удар южнее Алексина с целью перехватить коммуникации советской 50-й армии и вынудить ее оставить Тулу. Однако и этот удар был отражен. Немцам стало ясно, что полумеры не помогут и ситуацию может исправить только сконцентрированный удар всей второй танковой армии. Началась перегруппировка и подготовка к решительному удару.

18 ноября 1941 основные силы немецкой второй танковой армии нанесли удар по обороне 50-й советской армии южнее Тулы. Силы были неравны, и оборону прорвали. Немецкие войска устремились в обход города в северо-восточном направлении — на Сталиногорск и Каширу. Тулу немцы взять так и не смогли.

Подводя итог, можно сказать, что героическая оборона Тулы привела к провалу немецкого наступления на Москву с южного направления. Достаточно взглянуть на карту боев под Москвой, чтобы увидеть, что с юга немцам не удалось подойти к Москве даже на сотню километров. В то же время с западного и особенно северо-западного направления враг уже вышел к предместьям столицы. Передовые отряды немцев видели даже в Химках.

Спустя всего две недели началось знаменитое контрнаступление советской армии под Москвой. Полуокруженная, но так и не занятая врагом Тула была деблокирована, и фронт покатился дальше на запад.

Мнение редакции может не совпадать с мнение автора

В тяжелейшем для страны 1941 году туляки наряду с отрядами НКВД и милиции, частями регулярной Красной армии встали на защиту своего города.

Осенью 1941 года обстановка на фронтах Великой Отечественной войны сложилась предельно опасная. Не считаясь с огромными потерями в живой силе и технике, понесенными в ходе приграничных сражений, гитлеровцы остервенело рвались вперед. По свидетельству многих немецких генералов, они уже в июле 1941 года поняли, что разгромить Красную Армию им не удалось, что пресловутый «колосс на глиняных ногах» — так Гитлер называл СССР — стоит крепко, и что, если немцам не удастся блицкриг (молниеносная война), Германия будет обречена на поражение.

Поэтому 30 сентября гитлеровцы начали генеральное наступление на Москву, имевшее кодовое название «Тайфун». Противнику удалось окружить наши значительные силы, в основном Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы, а также часть сил Брянского фронта южнее самого Брянска.

Поначалу операция «Тайфун» развивалась для немцев успешно. 3 октября фашистские танки ворвались в Орел, а 12 октября враг захватил Калугу (тогда она входила в состав нашей области). На подступах к Москве создалась крайне напряженная обстановка, чреватая самыми плачевными для страны последствиями. А над Тулой, южным форпостом столицы, нависла непосредственная угроза.

Исходя из объективной оценки обстановки, Государственный комитет обороны не стал скрывать от народа горькой правды, а она была такова, что для отражения противника надо было полностью отречься от личных забот и все отдать фронту, надо было напрячь каждый нерв, каждый мускул. Руководство страны призвало туляков и москвичей плечом к плечу встать на защиту столицы.

16 октября 1941 года в здании нынешнего концертного зала филармонии состоялось собрание партийного актива Тулы. В принятой резолюции говорилось: «Над Тулой нависла непосредственная угроза нападения. Злобный и коварный враг пытается захватить город, разрушить наши заводы, наши дома, отнять все то, что завоевано нами, залить улицы города кровью невинных жертв, обратить в рабство тысячи людей. Этому не бывать! Тула, красная кузница, город славных оружейников, город металлистов, не будет в грязных лапах немецко-фашистских бандитов! Мы, большевики Тулы, заверяем ЦК ВКП(б). что все, как один, с оружием в руках будем драться до последней капли крови за нашу Родину, за наш любимый город и никогда не отдадим Тулу врагу! Все на защиту Тулы! Станем плечом к плечу с бойцами Красной Армии на оборону нашего города! Победа будет за нами!».

В соответствии с указанием ГКО СССР от 22 октября 1941 года совместным постановлением обкома и горкома партии, облисполкома и горисполкома был создан Тульский городской комитет обороны, в состав которого вошли: В. Г. Жаворонков, секретарь ОК и ГК партии, председатель комитета, Н. И. Чмутов, председатель облисполкома, В. Н. Суходольский, начальник областного управления НКВД, и командир 69-й бригады войск НКВД, полковник А. К. Мельников, который был назначен военным комендантом города Тулы. Городской комитет обороны взял на себя всю полноту власти по организации обороны Тулы.

В вооруженной борьбе советского народа с немецко – фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны выдающуюся роль сыграли органы государственной безопасности. Нет ни одной крупной операции первой половины войны, где не сражались бы военнослужащие войск НКВД.

Директивой Ставки Верховного главнокомандования №004116 от 25.10.41г., а затем и директивой №00233 Штаба Брянского фронта 50-ой армии к исходу 30.10.41г. предписывалось отойти на заданные рубежи и организовать «жесткую оборону» в направлении Серпухов-Тула — двумя стрелковыми дивизиями, Плавск-Тула — тремя усиленными стрелковыми дивизиями и, кроме этого, непосредственно в Туле иметь не менее одной дивизии. Штаб армии расположить в Туле. Выполнить это в намеченный срок не удалось. Немецкие войска подошли к Туле раньше и приготовились к штурму города уже 29.10.41г.

Органы НКВД оказались чуть ли не единственной структурой, которая в хаосе и суматохе начала войны действовала четко, организованно и достаточно эффективно.

23 октября 1941 года решением городского комитета обороны началось создание Тульского рабочего полка под командованием капитана НКВД А.П. Горшкова. Основу полка составляли бойцы истребительных батальонов, которые создавались начиная с 26 июня 1941 года сотрудниками УНКВД по Тульской области. Они же вели боевую подготовку и вооружали истребительные батальоны. По состоянию на 15 октября 1941 года, т.е. к моменту подхода противника к Тульской области, в районах области и городе Туле имелось 79 истребительных батальонов с общей численностью бойцов 10256 человек. О том как воевал Тульский рабочий полк лучше всего рассказал его первый командир А.П. Горшков в своей книге «Приказано: выстоять! Записки командира Тульского рабочего полка», которая переиздана к празднованию 75 годовщины обороны г. Тулы.

План обороны Тулы был составлен продумано с учетом вероятных направлений действий противника. Полностью себя оправдал и практически действовал весь срок обороны города.

План обороны Тулы, разработанный городским комитетом обороны 26 октября 1941 года

Следующей боевой единицей, которой располагал городской комитет обороны, был 156-й полк НКВД, входивший в 69-ю бригаду войск НКВД, которой командовал полковник А.К. Мельников. Полк насчитывал 1397 бойцов, 28 станковых пулемётов, 29 ручных пулеметов, 7 пушек, был хорошо организован и вооружен. К тому же он был сформирован и расквартирован в Туле. И должен был нести охрану промышленных предприятий. Именно ему в первые четыре дня боев за Тулу, с 29 октября по 1 ноября 1941 года, и суждено было стать стержнем обороны города, т.к. главные удары немцы наносили вдоль Орловского шоссе, по позициям 156-го полка НКВД.

Начиная с 4 октября 1941 года, подразделения 156-го полка НКВД регулярно выделялись на угрожаемые направления. С 20 по 27 октября 1941 года подразделения оперативного батальона 69 бригады НКВД в количестве 410 человек и роты 156-го полка совместно с ополченцами Тулы сражались с рвущимися к городу немецкими войсками под Черепетью, Ханино, Поречьем.

Если проследить по сводкам штаба 50-ой армии, то можно увидеть одну закономерность: наиболее опасные участки занимал 156-ой полк НКВД. С 21 ноября полк перебросили в Чулково, он занял оборону Тулы в районе реки Упы – Веневское шоссе. Общий фронт обороны полка составлял 10,5 км. Именно здесь возрастала активность немцев. В ходе наступательной операции с 8 по 17 декабря 156 полк НКВД участвовал в освобождении 25 населенных пунктов и г. Щекино.

В 69-ю бригаду входили также 180-й полк войск НКВД, 115-й отдельный батальон войск НКВД, а также находившиеся в оперативном подчинении 1150полк войск НКВД по охране железных дорог и 34-й стрелковый полк оперативных войск НКВД.

13 октября, когда неприятель захватил Калугу и создал угрозу обхода Тулы с северо-запада в районе станции Средняя, деревни Зайцево был направлен 115-й отдельный батальон войск НКВД командование капитана М.И. Кулагина для прикрытия Алексина с запада и обеспечения отхода частей 49-й армии. Батальон с 15 по 20 октября вместе с бойцами истребительного батальона Алексина удерживал порученный рубеж обороны, отражал атаки немцев. В период с 22 по 27 октября 1941 года подразделения оперативного батальона оборонялись в районе станций Ханино и Поречье.

В Туле в июне 1941 года был формирован 115 полк войск НКВД по охране железных дорог (командир – майор Д.А. Сазонов).

Когда враг подошел к Туле, один батальон полка участвовал в обороне города, а отдельная сводная рота вела встречные бои в составе оперативного батальона, сформированного 69-й бригадой НКВД. Особенно отличился личный состав полка при обороне г. Венева 23-24 ноября 1941 года. В ходе боевых действий военнослужащие задержали продвижение противника в Каширском направлении, дав тем самым возможность сосредоточиться и развернуться частям Второго кавалерийского корпуса и впоследствии нанести удар по немецким войскам, стремившимся окружить Тулу.

По штатному расписанию в составе войск 115-го полка НКВД обязательным было наличие бронепоезда. Рабочие и инженеры, призванные в 115-й полк НКВД, и работники Тульского паровозного отделения осуществили проектирование и строительство бронепоезда «Туляк» («Тульский рабочий»). Под руководством военного инженера второго ранга Грязнова. 18 октября бронепоезд был укомплектован личным составом полка и передан Красной армии.

Бронепоезд войск НКВД №16 под командованием капитана В.А. Коржевского, действовавший ранее на участке Рославль – Смоленск, в середине осени прибыл на ремонт в Тулу. На его бронеплощадках вместо четырех появилось восемь пушек. После ремонта он действовал в районе города Алексина и станции Криволучье, поддерживая огнем своих пушек оборону города. После боев под Мценском части 34-го стрелкового полка войск НКВД (командир – полковник И.И. Пияшев) сражались в районе Черни, задерживая продвижение противника к Туле. С 12 октября 1941 года полк перешел на выполнение задач по охране тыла 50-й армии. Во время обороны Тулы сражался на северо-западном направлении у деревень Севрюково, Яковлево.

Тульский отряд милиции НКВД под командованием майора М.И. Свиридова численностью 400 человек защищал Тулу, занимая позиции справа от 156-го полка НКВД.

Батальон НКВД по охране шоссейных дорог занял позиции на Воронежском шоссе.

К защитникам Тулы можно смело отнести и Управление пожарной охраны (УПО) и Местную противовоздушную оборону (МВПВО), которые тоже входили в систему органов НКВД. Штабы и службы, формирования и части УПО и МПВО внесли достойный вклад в оборону Тулы – они были верной опорой Городского комитета обороны и работали в боевых условиях.

Численный состав 69-й бригады войск НКВД, с приданными ей полками и Тульским рабочим полком, был сопоставим с остатками дивизий 50-й армии, а по вооруженности превосходил их.

23 октября ГКО принял решение о создании системы оборонительных сооружений на подступах к городу и в самом городе. Все трудоспособное население Тулы было мобилизовано на выполнение этой задачи. Организация людей и подвоз материалов возлагались на первых секретарей райкомов и председателей райисполкомов. Фактически секретари райкомов А. Н. Малыгин, В. А. Саратов, В. Н. Щербаков и Ф. Т. Храмайков стали комиссарами городского комитета обороны, проводниками и исполнителями его распоряжений и директив.

По количеству районов вся Тула была разбита на пять боевых участков на подступах к городу, в короткий срок была создана достаточно прочная полоса оборонительных сооружений. Так, жители Пролетарского района построили по внешней границе своего района два укрепленных пояса с противотанковым рвом длиной в 9,5 км, эскарпом длиной в 2,5 км, вкопанными двойными противотанковыми надолбами, и опоясали все укрепления проволочными заграждениями в три ряда. Внутри города были возведены десятки баррикад, сотни дотов и дзотов и противотанковых надолбов. Например, улица Коммунаров была перекрыта баррикадами у Толстовской заставы, на перекрестках улиц Толстого и Колхозной. В прочных домах, в каменной ограде Всехсвятского кладбища сооружались амбразуры и пулеметные гнезда.

23 октября 1941 года городской комитет обороны постановил: «Объединить истребительные батальоны, отряды народного ополчения и организовать в городе Туле к 26 октября 1941 года Тульский рабочий полк. Перевести рабочий полк на казарменное положение, разместив его в помещении механического института. Утвердить командиром рабочего полка тов. Горшкова А. П.» Комиссаром полка был назначен Г. А. Агеев.

Одновременно создавались партизанские отряды и группы для борьбы с врагом в его тылу. Еще до начала боевых действий на территории области партизанские отряды насчитывали 800 человек, еще 350 человек были включены в состав диверсионных и разведывательных групп. Когда же немцы оккупировали большинство районов нашей области, партизанские отряды и диверсионные группы пополнились добровольцами из числа патриотов, оставшихся на оккупированной территории.

С 26 октября постановлением городского комитета обороны в Туле и прилегающих к ней районах было объявлено осадное положение. Регулярно патрулировались все улицы и площади, была усилена охрана промышленных объектов, мостов, почты, телеграфа, установлено дежурство граждан возле своих домов в ночное время. Оставшееся неэвакуированным население города регулярно информировалось о ходе боев под Тулой. 27 октября газета «Коммунар» вышла с призывом: «Все на защиту родной Тулы!»

Рано утром и днем 30 октября противник предпринял несколько атак вдоль Орловского шоссе, но вновь потерпел неудачу. Зенитная артиллерия уверенно и успешно действовала против немецких танков. За сорок пять дней героической обороны нашего города артиллеристы 732-го зенитного полка уничтожили 49 танков, 5 бронемашин, 19 орудий, 12 минометных батарей и много другой техники противника. Каждый бой рождал своих героев. Смертью храбрых пали комиссар Тульского рабочего полка Г. А. Агеев, удостоенный посмертно звания Героя Советского Союза, комиссар кавалерийского эскадрона Садовников, командиры взводов Комаров и Гудков, командир взвода 6-й батареи 732-го зенитно-артиллерийского полка лейтенант Волнянский, отважные разведчики Гуфельд, Зотов, Ефимов и другие.

С 30 октября по 7 ноября немцы неоднократно пытались прорвать оборону города и овладеть Тулой. На подступах к ней противник потерял в лобовых атаках до ста танков, но успеха так и не добился. Тогда Гудериан предпринял попытку обойти город с юго-востока и востока, но и она закончилась неудачей. Советские войска остановили врага примерно в 10 км южнее железной дороги Тула — Узловая.

Героическая оборона Тулы стала заключительным этапом оборонительных боев на южных подступах к Москве. Упорные бои наших войск на этом направлении сыграли огромную роль в стабилизации обороны всего Брянского фронта и создании устойчивого положения на левом фланге Западного фронта.

Роль войск НКВД в обороне Тулы подчеркивает тот факт, что 1 ноября приказом №14 по 50-й армии командир 69-й бригады полковник Мельников А.К. был назначен начальником гарнизона города Тулы, военным комиссаром города Тулы – батальонный комиссар Власенко И.А., комендантом города Тулы – интендант второго ранга Селезнев В.М. (все из 69-й бригады НКВД).

За мужество и героизм, проявленные при обороне Тулы более 50 бойцов и командиров 69-й бригады НКВД были награждены орденами и медалями. 156-й полк награжден Орденом Красного Знамени и ему присвоено приказом НКВД № 0144 от 15.04.43 г. Почетное наименование «Тульский». Советское правительство высоко оценило вклад полковника Мельникова А.К. в оборону города Тулы и назначило его в конце 1941 года командиром 33-й дивизии войск НКВД в город Куйбышев, в то время запасную столицу СССР.

Мужество и стойкость бойцов 156 полка НКВД и Тульского рабочего полка были примером для вышедших из окружения солдат и офицеров обескровленных остатков дивизий 50-й армии. Не даром 1 ноября 1941 года был составлен План мероприятий Военного Совета по наведению порядка в частях армии, который, по существу, был призван организовать армию заново.

Высокую оценку героям, защищавшим Тулу, дал маршал Г. К. Жуков. Он писал: «Как ни пытался враг… взять Тулу и этим открыть себе дорогу к столице, успеха он не добился. Город стоял как неприступная крепость. В разгроме немецких войск под Москвой Туле и ее жителям принадлежит выдающаяся роль».

В начале ноября немецкое наступление выдохлось на всем западном направлении. Первый этап операции «Тайфун» провалился.

* * *

Оборона Тулы опиралась на крепкий и надежный тыл. Все туляки, может быть, за каким-то редким исключением чаяли только победы над врагом, ни у кого не было и мысли об оставлении родного города. Высокий моральный и боевой дух туляков, бойцов и командиров Красной Армии обеспечил нам победу.

Городской комитет обороны проводил большую работу по мобилизации материальных и людских резервов для фронта. Ведь к началу боев под Тулой фактически все ее оборонные и просто крупные промышленные предприятия были эвакуированы. Однако фронт нуждался в четкой работе промышленности, и тогда на оружейном, патронном, машиностроительном, комбайновом заводах и на «Желдормаше» были созданы специальные рабочие группы, которые занялись ремонтом и монтажом невывезенного оборудования, поиском различных материалов, инструментов и всего, что было необходимо для налаживания ремонта техники и вооружения.

Рабочие патронного завода ремонтировали артиллерийские орудия и танки, изготавливали броневые щиты и пулеметные башни для бронемашин. Комбайновый завод освоил производство 37-мм минометов и боеприпасов к ним. Завод НКПС («Желдормаш») ремонтировал бронеавтомобили, автомашины и танки.

На оружейном заводе была создана мастерская по ремонту стрелкового оружия. На машзаводе (ныне им. Рябикова) в кратчайшие сроки мастера под руководством С. А. Коровина, С. Б. Вартазаряна и др. освоили производство 82-мм минометов. Миномет № 1, изготовленный буквально из подсобных материалов, был передан Тульскому рабочему полку. За полгода из него было выпущено 2652 мины и уничтожено 400 солдат и офицеров противника и 36 огневых точек.

За сорок пять дней осады Тулы туляки отремонтировали 66 танков, 70 пушек разных калибров, вновь собрали 423 пулемета, 106 отремонтировали, собрали и отремонтировали 1764 винтовки и 1100 пистолетов. Предприятия «Швейсоюза» шили для Красной Армии обмундирование, белье, маскировочные халаты, рукавицы. Рабочие и инженеры паровозного депо станции Тула-1 за сентябрь-октябрь построили бронепоезд, успешно громивший врага на тульском участке фронта.

Надо отметить и вот какое обстоятельство. За все время осады туляки и бойцы, Красной Армии бесперебойно снабжались хлебом и топливом, работали бани, круглосуточно была вода, работали почта, телеграф и телефон, больницы и другие лечебные учреждения. Бойцы фронта и население регулярно получали газеты, работали кинотеатры. Только на три дня была прекращена подача электроэнергии, когда немцы, наступая на Каширу, разрушили линию электропередач. В осажденной Туле царил полный порядок, высокий дух дисциплины и организованности, единство действий фронтовых частей, городских служб и организаций. И это в тяжелейших условиях войны.

***

Второй этап «генерального» наступления немецко-фашистских войск на Москву начался 15—16 ноября. Главные удары противник наносил по флангам Западного фронта с целью обойти Москву с северо- и юго-востока и окружить ее. Особенно ожесточенные бои развернулись на северо-западных подступах к столице и северо-восточнее Тулы. 2-я немецкая танковая армия прорвала оборону 50-й армии и развернула было наступление на Каширу и Коломну в обход Тулы с востока. Но в результате активных действий наших войск в районе Тулы, сковавших до пяти дивизий противника, стойкой обороны Венева и других населенных пунктов, гитлеровское командование смогло выделить для развития удара на Каширу всего одну танковую дивизию. Ей удалось выйти на южную окраину Каширы, но там наступление немцев было остановлено, а затем они отступили под ударами 2-го кавалерийского корпуса, 112-й танковой бригады и 173-й стрелковой дивизии.

После неудачи под Каширой части 2-й танковой армии Гудериана попытались обойти Тулу с севера в районе Ревякино-Крюково-Кострово. Вначале врагу удалось здесь перерезать железную дорогу и шоссе Тула — Серпухов. Это был единственный момент, когда город был почти полностью окружен. Но ни на сутки не прекращалась телефонная связь с Москвой, в Туле все были спокойны и работали четко и сосредоточенно. 4 декабря между нашими частями на северо-западе от Тулы и частями противника оставалась узкая полоска земли шириной 5—6 км. Однако полностью окружить Тулы немцам так и не удалось. Не смог враг сломить волю героических защитников Тулы и психическими атаками.

Одну такую атаку немецкое командование предприняло в ночь на 7 декабря силами пехотного полка на пригородный поселок Мясново со стороны деревни Маслово. Фашисты шли в полный рост, когда же до наших позиций осталось двести—триста метров, пулеметчики открыли по ним шквальный огонь. Гитлеровцы дрогнули и бросились врассыпную, «психический» полк был уничтожен почти полностью. К 5 декабря и второй этап «генерального» наступления на Москву закончился полным провалом.

Без какой-либо оперативной паузы советское командование отдало приказ о переходе от обороны к наступлению. Так началось освобождение советской земли от гитлеровских варваров.

8 декабря в контрнаступление перешла 50-я армия под командованием генерал-лейтенанта И. В. Болдина. Нанося удары в юго-восточном и южном направлениях, армия создала угрозу перехвата путей отступления немецких частей из районов Венева и Михайлова. В ходе десятидневного наступления левого крыла Западного фронта его войска нанесли серьезное поражение основным силам 2-й танковой армии Гудериана и отбросили ее на запад почти на 130 км. Таким образом, была ликвидирована непосредственная угроза Туле, и началось освобождение территории нашей области.

12 декабря наши войска вошли в Сталиногорск (Новомосковск), 13 декабря освободили Епифань, Косую Гору, Ясную Поляну, 15 декабря — Богородицк, 17 декабря — Щекино. В тот же день левофланговые части 49-й армии освободили город Алексин.

Наступление продолжалось во второй половине декабря и в начале января. Еще до наступления нового, 1942 года, советские войска освободили Плавск, Горбачево, Чернь, Калугу и в ночь на первое января Белев. Враг был отброшен от Москвы и Тулы на запад на расстояние от 150 до 300 км; от гитлеровского ига избавились Московская, Тульская, Рязанская, Калининская области и ряд районов Смоленской, Орловской и Курской областей. Всего в зимнюю кампанию 1941—1942 годов Красная Армия освободила территорию площадью около 130 тыс. кв. км. и вызволила из фашистской неволи 4 млн. 880 тыс. советских граждан.

***

Существенную помощь войскам в период обороны Тулы и разгрома немецких войск под Москвой оказали тульские партизаны. В 2007г. УФСБ России по Тульской области были рассекречены архивные материалы и выпущен сборник «Хранить вечно. Документы 4-го отдела». В нем рассказано о работе УНКВД по Тульской области по организации партизанских отрядов, разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов. В тылу врага действовало 329 партизанских отрядов и групп с общим числом бойцов 2150 человек. Ими было уничтожено: 15 танков, один самолет, 150 автомашин с горючим, боеприпасами и пехотой, 100 повозок с боеприпасами, 45 мотоциклов, 6 орудий, одна минометная батарея, 19 пулеметов, пять паровозов, 18 км телефонного кабеля.

Партизаны пустили под откос два воинских эшелона, истребили 1600 гитлеровцев, в том числе 100 офицеров. Они захватили три паровоза и 350 вагонов с военным имуществом, состоявшим из 130 автомашин, 70 мотоциклов, 100 велосипедов и большого количества стрелкового оружия, боеприпасов и продовольствия.