В 70—80 х гг. XIX в. началось распространение марксизма среди рабочих Петербурга, в 80 х гг. возникли первые марксистские кружки и социал-демократические организации Ц. Благоева, М. И. Бруснева, П. В. Точисского. В 1895 под руководительством В. И. Ленина создан петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В сентябре 1901 образован Петербургский отдел «Искры». В июле 1902 путём объединения «Союза» и искровской организации был создан Петербургский Комитет РСДРП (В. П. Краснуха, И. И. Радченко, Е. Д. Стасова и др.). Петербургская организация РСДРП делилась на 6 партийных районов: Выборгский, Невский, Нарвский, Обуховский, Василеостровский, Петербургский во главе с районными организаторами (И. И. Егоров, Л. Н. Сталь, А. В. Шотман и др.). Значительную роль сыграл ЦК в подготовке 2 го съезда РСДРП (1903), делегатом на котором от ЦК был Шотман. После расстрела 9 января 1905 мирного шествия к Зимнему дворцу ЦК РСДРП призвал рабочих к вооруженной борьбе с самодержавием. За январь — март 1905 численность большевистской организации Петербурга увеличилась втрое (с 300—400 до 1000—1200 человек). Весной — летом 1905 ЦК перестроил структуру организации: разукрупнил райкомы, создал подрайоны и подкомитеты. В отдельные партийные районы выделялись наиболее крупные заводы (Обуховский, Семянниковский). На правах партийного района действовала основанная в мае 1904 Объединённая социал-демократическая организация студентов Петербурга (с февраля 1905 большевистская по составу; распущена в 1906). Большевики Петербурга участвовали в организации подготовке 3 го съезда РСДРП (1905). Делегатом от Петербургской организации была Р. С. Землячка. Решения съезда большевики Петербурга одобрили на своих районных конференциях. Работой большевиков Петербурга руководил ЦК РСДРП во главе с Лениным, в Петербурге находилось Русское бюро ЦК (А. А. Богданов, Л. Б. Красин, Д. С. Постоловский, П. П. Румянцев). Согласно структуре, принятой ЦК после съезда, низовым руководящим органом стал заводской (фабричный) Комитет, объединявший работу всех партийных кружков на предприятии. Работа велась в обстановке полицейских преследований (за май — сентябрь 1905 из-за арестов сменилось 6 секретарей ЦК — С. И. Гусев, С. Н. Афанасьева, Е. Д. Стасова, Землячка, М. И. Ульянова, Л. М. Книпович). Для усиления коллективности руководства из состава ЦК была выделена Исполнительская комиссия. При ЦК создана Боевая техническая группа, возглавившая организацию боевых дружин (после 3 го съезда летом 1905 передана в ведение ЦК РСДРП). Для подготовки вооруженного восстания в июле 1905 при ЦК создан Боевой комитет. В сентябре 1905 при ЦК оформилась Военная организация, которая вела работу в армии и на флоте. В октябре 1905 большевики Петербурга призвали рабочих к стачке солидарности с рабочими Москвы. Во время стачки был образован Петербургский совет рабочих депутатов, в его состав вошли и большевики. В октябре создан в Петербурге Федеративный Комитет РСДРП, в который вошли представители ЦК РСДРП и Организационные комиссии меньшевиков, а также Петербургского Комитета и петербургской группы меньшевиков. С декабря Петербургскую организацию возглавил Объединённый ЦК РСДРП (13—14 большевиков и 6—7 меньшевиков). 6 декабря 1905 ЦК обратился к рабочим с призывом начать всеобщую стачку, с тем чтобы перевести её в вооруженное восстание. Для поддержки начавшегося Московского вооруженного восстания Боевой Комитет при ЦК пытался помешать переброске войск из Петербурга в Москву. План Боевого Комитета — начать 12 декабря восстание в Петербурге — реализовать не удалось: в ночь на 12 декабря Комитет был арестован. После поражения революции в 1907—10 Петербургская организация РСДРП пережила 15 массовых арестов. ЦК подвергался арестам в полном составе 6 раз. В 1907—10 Петербургскую организацию составляли 12 партийных районов: Василеостровский, Выборгский, 1 й и 2 й Городские, Железнодорожный, Московский, Нарвский, Невский, Окружной (Кронштадт, Сестрорецк, Колпино), Петербургский, Ремесленный, на правах районов работали Латышская и Эстонская организации. ЦК избирался на общегородских конференциях (с 1906), но в условиях массовых арестов использовался и принцип кооптации новых членов ПК. Активную работу вели А. М. Буйко, В. А. Ватин (Быстрянский), Г. С. Вейнбаум, В. Э. Кингисепп, К. Н. Самойлова, П. И. Стучка, Г. А. Усиевич и др.; в Петербургской организации работали агенты ЦК Ф. И. Голощёкин, Гусев, Книпович, Я. М. Свердлов и др. Выросли новые кадры рабочих-пропагандистов: А. В. Артюхина, И. А. Воинов, К. И. Николаева и др. В легальных организациях работу вели А. Е. Бадаев, В. Д. Бонч-Бруевич, В. М. Величкина, М. И. Калинин, П. Ф. Куделли, Т. Ф. Людвинская, Н. М. Шверник, Шотман и др. В 1910 ЦК арестовывался 3 раза, в октябре 1910 восстановлен с помощью Свердлова, бежавшего из сибирской ссылки, и большевика-депутата 3 й Государственной думы Н. Г. Полетаева. В годы нового революционного подъёма работа Петербургской организации активизировалась. После 6 й (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП (1912) (делегаты от Петербурга — П. А. Залуцкий, Е. П. Онуфриев, Полетаев; в избранный ЦК от Петербурга вошёл И. С. Белостоцкий, кандидат для кооптации — Калинин) райкомы возрождались как большевистские организации. В 1913—14 в Петербурге действовали 8 райкомов; численность Петербургской организации в 1914 около 6 тыс. человек. Огромную помощь большевикам Петербурга оказали газета «Правда» (в Петербурге ежедневно распространялось около 20 тыс. экземпляров), большевистская фракция 4 й Государственной думы (депутат от рабочих Петербурга губернатор Бадаев). В 1913—14 под руководством большевиков в Петербурге прошли крупные стачки солидарности с бастовавшим пролетариатом Баку (см. Июльские забастовки 1914). В 1 ю мировую войну работа Петербургской организации РСДРП проходила в тяжёлых условиях. За первый год войны численность организации сократилась в 10 раз — с 5—6 тыс. до 500 членов (аресты, мобилизации в армию). В начале августа 1914 с помощью большевистской фракции Государственной думы был восстановлен ПК, в сентябре восстановлены связи с В. И. Лениным. В ноябре 1914 члены Русского бюро ЦК, думской фракции большевиков, представители ЦК созвали нелегальную партийную конференцию в Озерках, близ Петербурга, для обсуждения вопроса об отношении к войне и выработки новой тактики борьбы. Все участники конференции были арестованы. Роль общероссийского партийного центра взял на себя ЦК РСДРП. Активную работу вели члены ЦК Н. Ф. Агаджанова, Е. Н. Адамович, И. Н. Егоров, А. И. Елизарова-Ульянова, К. С. Еремеев, В. Н. Залежский, Залуцкий, Калинин, А. Т. Кондратьев, В. В. Куйбышев, Николаева, Н. И. Подвойский, С. Г. Рошаль, Н. Г. Толмачёв, М. И. Ульянова, И. И. Фокин, И. Д. Чугурин, Г. М. Шкапин, В. В. Шмидт, К. И. Шутко, Ш. З. Элиава и др. ЦК возобновил с 1915 издание газеты «Пролетарский голос» и журнал «Вопросы страхования» (с июля 1914 был закрыт), массовыми тиражами выходили листовки, широко велась устная пропаганда и агитация. С конца 1915 в Петрограде воссоздано Русское бюро ЦК (окончательно оформилось в январе 1916; председатель А. Г. Шляпников). В годы войны из-за арестов состав ЦК менялся 10 раз, но усилиями избежавших ареста большевиков ЦК восстанавливался и продолжал работу, в таком же положении находились райкомы партии. В сентябре 1916 — феврале 1917 в Петрограде прошло 530 стачек, в которых участвовало до 600 тыс. человек (из них 406 политических стачек с 477,2 тыс. участников). В конце 1916 численность Петроградской организации увеличилась до 3 тыс. членов, число райкомов — с 10 до 16, партийных ячеек на предприятиях — с 55 до 115. После массовых политических стачек в октябре 1916 Русского бюро ЦК и ЦК приняли решение переходить к всеобщей стачке, а затем к вооруженному восстанию. Застрельщиками революции стали рабочие Выборгской стороны. Выборгский райком РСДРП призвал в Международный день работниц 23 февраля (8 марта) 1917 проводить митинги протеста против политики царизма. Почин большевиков-выборжцев был поддержан другими райкомами партии. Вечером 23 февраля в районе Новой Деревни совещание представителей Русского бюро ЦК, членов ЦК и Выборгского РК РСДРП постановило усилить агитацию среди солдат, приобретать оружие, продолжать забастовки, провести массовую демонстрацию на Невском проспекте 24 февраля (9 марта) Петроград был охвачен начавшейся революцией. ЦК создал специальную группу партийных работников для координации действий между районами Петрограда. В ночь на 26 февраля (11 марта) охранка арестовала свыше 150 подпольщиков, среди них были работники Русского бюро ЦК, члены ПК. Русское бюро ЦК, опасаясь дальнейших провалов, предложило Выборгскому райкому партии взять на себя функции горкома. 27 февраля (12 марта) Февральская революция 1917 победила. К моменту выхода из подполья Петроградская организация насчитывала около 3 тыс. членов 2(15) марта состоялось Учредительное собрание (в кабинете заведующего Петроградской биржей труда Л. М. Михайлова (Политикуса)), на котором образован первый легальный ЦК (Михайлов — председатель, Н. К. Антипов, К. Н. Блохин, Залежский, Калинин, Н. П. Комаров, Подвойский, Скороходов, Стучка, Толмачёв, Шутко, Шмидт и др.). Первые заседания ЦК проходили в помещении Биржи труда, находившейся в Доме городских учреждений; в середине марта ЦК переехал в бывший Кшесинской особняк. Восстанавливались партийные органы в районах, создавались новые организации на предприятиях и в воинских частях гарнизона. На правах райкомов действовали национальные организации: Латышская, Литовская, Эстонская, Польская и Финская.

В марте сформировалась большевистская Военная организация частей Петроградского гарнизона и гарнизонов пригородов Петрограда, создана Военная комиссия при ЦК («Военка»); организовывались партийные ячейки и в губернии (наиболее крупные в Колпино, Сестрорецке, Шлиссельбурге). Вернувшийся в Петроград 3(16) апреля Ленин возглавил деятельность ЦК и ЦК большевиков. 1 я Петроградская общегородская партийная конференция (14—22 апреля (27 апреля — 5 мая); 1 е заседание в особняке Кшесинской, 2 е и 3 е — в помещении Женского медицинского института (ныне 1 й ЛМИ), 4 е — в помещении 2 й аудитории Высших женских курсов (Кузнечный переулок, 9/27) поддержала Апрельские тезисы Ленина, определившие курс на перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую; приняла новый устав Петроградской организации, на основе которого 3(16) мая создан постоянный ЦК путём выбора его членов районными партийными собраниями. К Шестому съезду РСДРП(б) Петроградская организация насчитывала 40 тыс. членов. Принятый на съезде курс на вооруженное восстание был поддержан 3 й Петроградской партийной конференцией (7(20)—11(24) октября; Петергофское шоссе, 2). В центре внимания Петроградской организации были военно-техническая подготовка восстания, укрепление ударной силы восстания — Красной Гвардии (к октябрю — около 23 тыс. человек). В частях Петроградского гарнизона действовало более 70 большевистских партийных коллективов. К Октябрьскому вооружённому восстанию 1917 в городской партийной организации было около 44 тыс. членов, в окружной (губернии) — 8400 членов партии. Большевики Петрограда приняли активное участие в формировании нового государственного аппарата, в введении рабочего контроля на предприятиях, создали и направили в деревню первые продотряды для обеспечения хлебом голодающего пролетариата Петрограда. По вопросу о заключении Брестского мира 1918 ЦК присоединился к платформе «левых коммунистов». Большевики Выборгской стороны и Московской заставы потребовали переизбрания ПК. Большевистская фракция Петросовета поддержала решения Седьмого съезда РКП(б) о мире. 5 я чрезвычайная общегородская партийная конференция 20 марта 1918 осудила политическую линию «левых коммунистов» в ЦК и переизбрала Комитет. После отъезда в марте 1918 из Петрограда центральных партийных и советских органов в Москву была образована Петроградская трудовая коммуна, которая вошла в Союз коммун Северной области. Придавая особое значение Петроградской организации, Центральный Комитет создал Петроградское бюро ЦК РКП(б), затем был образован Северный областной комитет РКП(б), в подчинении которого находилась и Петроградская организация. В условиях Гражданской войны партийная организация сосредоточила усилия на строительстве Красной Армии, осуществлении всевобуча, подготовке красных командиров (в Петрограде было подготовлено свыше 1/2 всего нового комсостава), снабжении фронта (около 90% предприятий Петрограда работало на оборону). В апреле 1919 Северная областная партийная организация упразднена, а Петроградская городская и губернская партийная организации стали непосредственно подчиняться ЦК РКП(б). В условиях обороны Петрограда от войск генерала Н. Н. Юденича (см. Оборона Петрограда 1919) в августе 1919 в Петрограде прошла «партийная неделя», во время которой свыше 8 тыс. питерцев вступило в партию. В июле 1920 городские и губернские партийные организации были слиты в единую Петроградскую губернскую организацию, работой коммунистов Петрограда и губернии стал руководить губком РКП(б). С октября 1921 в Петрограде начало действовать Северо-Западное областное бюро ЦК РКП(б), направлявшее работу 6 губернских партийных организации. Петроградская губернская организация в 1921—23 состояла из 11, а позже из 6 укрупнённых районных партийных организации (Василеостровская, Володарская, Выборгская, Московско-Нарвская, Петроградская, Центрально-Городская) и 9 уездных (Петроградская, Кингисеппская, Лужская, Волховская, Гдовская, Гатчинская, Вычегодская, Лодейнопольская, Кронштадтская).

21 января 1924 скончался В. И. Ленин. 26 января 2 й Всесоюзный съезд Советов удовлетворил просьбу Петросовета, постановив переименовать Петроград в Ленинград. За полтора года в ходе объявленного по решению ЦК РКП(б) ленинского призыва в Ленинградскую партийную организацию влилось около 50 тыс. рабочих. На 14 м съезде ВКП(б) (1925) состоявшая из сторонников Г. Е. Зиновьева ленинградская делегация поставила вопрос о недемократических методах руководства, росте вождистских начал в деятельности И. В. Сталина (см. Новая оппозиция); однако съезд не поддержал выступление руководителей делегации Зиновьева и Л. Б. Каменева.

С февраля 1926 1 м секретарем Ленгубкома стал С. М. Киров. К началу 1926 Ленинградская организация насчитывала 87965 коммунистов, в том числе 77647 в Ленинграде; около 80% организации составляли рабочие. В 1927 начал осуществляться переход к областной системе территориального деления СССР. В ноябре 1927 1 я Ленинградская областная партийная конференция избрала обком ВКП(б) (1 й секретарь Киров). Северо-Западного бюро ЦК было упразднено. По решению ЦК ВКП(б) Ленинград был выделен в отдельную административно хозяйственную единицу с образованием соответственных советских и партийных органов. В конце 1931 1 я Ленинградская городская партийная конференция избрала горком (1 й секретарь обкома Киров избран и 1 м секретарем горкома). Партийная прослойка среди населения Ленинградской области к этому времени составляла 0,2%, то есть в 100 раз ниже, чем на промышленных предприятиях Ленинграда. Ленобком партии обязал партийные ячейки принимать в ВКП(б) преимущественно сельскохозяйственных рабочих и батраков, усилить вовлечение коммунистов-крестьян в колхозы. При всех окружкомах партии были созданы отделы по работе в деревне, при городских райкомах — орггруппы, которые направлялись в подшефные округа.

После убийства 1 декабря 1934 С. М. Кирова Политбюро ЦК ВКП(б) направило на работу в Ленинград секретаря ЦК А. А. Жданова, который был избран 1 м секретарем Ленинградского обкома и горкома партии. После гибели Кирова в обстановке культа личности Сталина на Ленинградскую партийную организацию обрушились массовые необоснованные репрессии, особенно усилившиеся в 1937—38.

С 1935 по инициативе коммунистов в Ленинграде и области было поддержано развёртывание стахановского движения. Первым последователем А. Г. Стаханова в Ленинграде стал перетяжчик фабрики «Скороход» Н. С. Сметанин. В 1936 в Ленинграде созданы новые районы: Красногвардейский (с 1946 Калининский), Приморский, Ленинский, Свердловский, Дзержинский, Куйбышевский, Фрунзенский. В 1936 ликвидирован Пригородный район и образованы Колпинский, Детскосельский, Петергофский. Избраны новые райкомы партии. К концу 1937 в состав Ленинградской областной организации входили 5 городских (включая Ленинград), 19 городских (районных), 72 сельские районные и 3 окружные (Мурманская, Псковская, Кингисеппская) партийные организации. На январь 1941 в Ленинградской областной организации было 69 районных и 12 городских партийных организации, в Ленинграде — 19 районных организации (окружные ликвидированы); число коммунистов в областной организации около 200 тыс. человек

С началом Великой Отечественной войны Ленинградская партийная организация возглавила перестройку всей жизни Ленинграда и области на военный лад. Партийные организации взяли под контроль перевод промышленности на выпуск оборонной продукции, строительство оборонительных сооружений вокруг Ленинграда, создание дивизий народного ополчения 1941, обучение населения борьбе с зажигательными бомбами и пожарами и т. д. Неоднократно проводились партийные мобилизации в Красную Армию и партизанские отряды. В условиях блокады 1941—1944 все вопросы защиты города решались Военным советом Ленинградского фронта, в состав которого входили руководители областных партийных организации. Особенно много сделал для обороны города 2 й секретарь обкома и горкома партии А. А. Кузнецов. Обком ВКП(б) руководил борьбой советских людей на оккупированной территории через Ленинградский штаб партизанского движения, для работы на неоккупированной территории Ленинградской области была создана Комиссия по руководству северо-восточными районами области. Большую роль в партийной работе среди населения сыграл институт политорганизаторов домохозяйств. Много сделали коммунисты Ленинграда и области по созданию Ладожской ледовой трассы — «Дороги жизни». С 1944, после освобождения Красной Армией Ленинградской области, главной задачей областной партийной организации стало скорейшее восстановление народного хозяйства.

В принятых в 1946—48 постановлениях ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства была подвергнута необоснованному огульному осуждению деятельность редколлегий журналов «Звезда» и «Ленинград», что серьёзно дезорганизовало идеологическую работу ленинградских коммунистов. Областная партийная организация понесла значительный урон от необоснованных репрессий и нарушений социалистической законности (см. Ленинградское дело)

После 20 го съезда КПСС (1956), нацелившего партию на развитие внутрипартийной демократии, осудившего культ личности И. В. Сталина, ленинградские коммунисты, ранее необоснованно репрессированные, были реабилитированы, многие посмертно (Я. Ф. Капустин, А. А. Кузнецов, П. С. Попков и др.). Повысился удельный вес рабочих среди принимаемых в партию и избираемых в партийные органы. Среди членов парткомов и партбюро промышленных предприятий в 1958 рабочие составили 36,2%; каждую пятую партийную организацию на заводах и фабриках Ленинграда возглавил рабочий. В 1965—66 обком КПСС ввёл новую систему обучения руководящих партий, хозяйственных и инженерно-технических работников практике управления производством в условиях НТР (курсы, факультеты, Институты повышения квалификации). В 1966 по инициативе партийной организации ПО «Светлана» был составлен план социального развития трудового коллектива, затем под руководительством обкома КПСС подобные планы стали охватывать административные районы, город и область. При обкоме КПСС создан Совет экономического и социального развития производственных коллективов (позднее Совет экономического и социального развития, ускорения научно-технологического прогресса). Новый стратегический курс партии — на революционное обновление социализма — потребовал перестройки всех сфер деятельности, в первую очередь партийной работы. Для обобщения передового опыта работы партийных Комитетов, первичных партийных организации при Ленобкоме КПСС создан Методический совет. Ленинградская партийная организация выступила с инициативой перехода на 2—3 сменный режим работы предприятий, составления Генерального плана развития Ленинграда и области на период до 2005, создания государственных межотраслевых ПО.

Однако в ходе экономических и политических реформ выявилось отставание перестройки в Ленинградской партийной организации от перестройки в жизни общества, падение её авторитета. На выборах на Съезд народных депутатов были забаллотированы 6 членов Бюро обкома партии во главе с 1 м секретарем Ю. Ф. Соловьёвым. Ленинградская партийная организация сделала из этого факта серьёзные выводы. Был избран новый руководитель ленинградских коммунистов — Б. В. Гидаспов, выработана платформа областной партийной организации в современных условиях, в основу которой легли свыше 100

1На 1 января 1942, 1943, 1944 общая численность Ленинградской партийной организации указана без учёта коммунистов районов, подвергшихся временной оккупации.

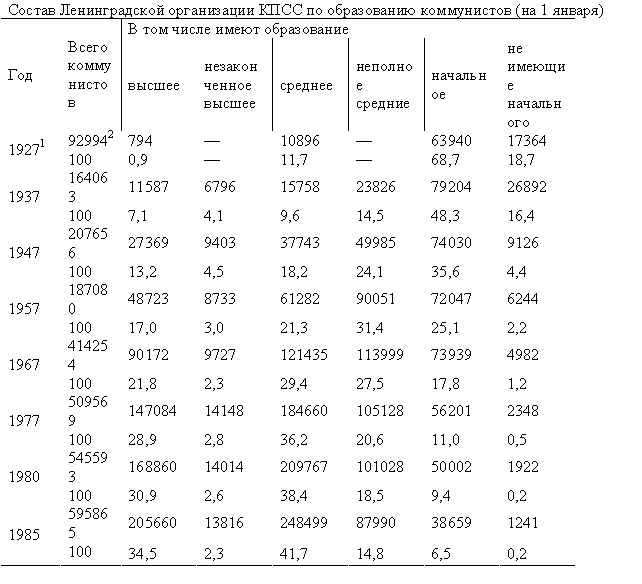

1По данным партийной переписи 1927, члены и кандидаты в члены партии, имеющие незаконченное высшее образование, отнесены к числу лиц со средним образованием, а имеющие неполное среднее — к числу лиц с начальным образованием, неграмотные коммунисты отнесены к числу лиц, не имеющих начального образования.

2В первой строке показано абсолютное количество, во второй — процент.

тыс. предложений ленинградцев, коммунистов и беспартийных (утверждена совместно пленумом обкома и горкома КПСС в конце 1989).

В мае 1990 решением объединённой областной и городской партийной конференции ликвидирован горком КПСС, созданы единые выборные руководящие органы: обком КПСС и Контрольно-ревизионная комиссия. Печатный орган Ленинградской организации КПСС — газета «Ленинградская правда».

Ленинградскую партийную организацию возглавляли: Г. И. Бокий (апрель 1917—18), П. С. Заславский (1918—19), М. М. Харитонов (1919—21), Н. А. Угланов (1921), И. Н. Смирнов (1921—22), П. А. Залуцкий (1922—25), Г. Е. Евдокимов (1925—26), С. М. Киров (1926—34), А. А. Жданов (1934—45), А. А. Кузнецов (1945—46), П. С. Попков (1946—49), В. М. Андрианов (1949—53), Ф. Р. Козлов (1953—57), И. В. Спиридонов (1957—62), В. С. Толстиков (1962—70), Г. В. Романов (1970—83), Л. Н. Зайков (1983—85), Ю. Ф. Соловьёв (1985—89), с 1989 — Б. В. Гидаспов.

Ленинградский обком КПСС находится в Смольном.

Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. — М.: Большая Российская Энциклопедия.

1992.

«Ленинградское дело» — серия судебных процессов в конце 1940-х в начале 1950-х годов против партийных и государственных руководителей РСФСР в СССР. Жертвами репрессий стали все руководители Ленинградских областных, городских и районных организаций ВКП(б), а также почти все советские и государственные деятели, которые после Великой Отечественной войны были выдвинуты из Ленинграда на руководящую работу в Москву и в другие областные партийные организации. Аресты производились как в Ленинграде, так и по всей стране: в Москве, Горьком, Мурманске, Симферополе, Новгороде, Рязани, Пскове, Петрозаводске, Таллине.

На первом из этих процессов обвиняемыми были:

- Кузнецов, Алексей Александрович — секретарь ЦК ВКП(б);

- Попков, Пётр Сергеевич — первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б);

- Вознесенский, Николай Алексеевич — председатель Госплана СССР;

- Капустин, Яков Фёдорович — второй секретарь Ленинградского горкома ВКП(б);

- Лазутин, Пётр Георгиевич — председатель Ленгорисполкома;

- Родионов, Михаил Иванович — председатель Совета министров РСФСР;

- Турко, Иосиф Михайлович — первый секретарь Ярославского обкома ВКП(б);

- Михеев, Филипп Егорович — управделами Ленинградского обкома и горкома ВКП(б);

- Закржевская, Таисия Владимировна — заведующая отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов Ленинградского обкома ВКП(б).

Ход дела[править | править вики-текст]

Руководителей Ленинградского обкома обвиняли в том, что они намеревались создать Русскую коммунистическую партию в противовес Всесоюзной и начать противостояние с ЦК. «Сталин реагировал на предложение создать РКП(б) резко отрицательно. Очевидно, он боялся, что российская компартия, в отличие от партий других союзных республик, будет представлять угрозу центральному партийному руководству. Через несколько дней Политбюро приняло резолюцию, которая смещала ленинградских коммунистов с их постов и обязывала ленинградскую парторганизацию навести порядок в своих рядах»[1].

Поводом для Ленинградского дела послужило проведение в Ленинграде с 10 по 20 января 1949 года Всероссийской оптовой ярмарки. Сообщение о ярмарке стало дополнением к уже имевшемуся компромату. Руководителей Ленинградской партийной организации обвинили в подтасовках в ходе выборов нового руководства на конференции в декабре 1948 года.[2]

Г. М. Маленков выдвинул против А. А. Кузнецова и председателя Совета министров РСФСР М. И. Родионова, секретарей Ленинградского обкома и горкома партии П. С. Попкова и Я. Ф. Капустина обвинения в том, что они провели ярмарку без ведома и в обход ЦК и правительства. Между тем документально установлено, что ярмарка была проведена во исполнение постановления Совета министров СССР от 11 ноября 1948 г. Бюро Совета министров СССР под председательством Маленкова приняло постановление «О мероприятиях по улучшению торговли». В постановлении было сказано: «организовать в ноябре-декабре 1948 года межобластные оптовые ярмарки, на которых произвести распродажу излишних товаров, разрешить свободный вывоз из одной области в другую купленных на ярмарке промышленных товаров». Во исполнение этого постановления Министерство торговли СССР и Совет министров РСФСР приняли решение провести в Ленинграде с 10 по 20 января Всероссийскую оптовую ярмарку и обязали Ленинградский горисполком оказать практическую помощь в её организации и проведении.13 января 1949 г. во время работы ярмарки председатель Совета министров РСФСР М. И. Родионов направил письменную информацию на имя секретаря ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкова об открывшейся в Ленинграде Всероссийской оптовой ярмарке с участием в ней торговых организаций союзных республик.

15 февраля 1949 года было принято постановление политбюро ЦК ВКП(б) «Об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) т. Кузнецова А. А. и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) тт. Родионова М. И. и Попкова П. С.». Все трое были сняты с занимаемых постов.

Поводом для обвинения Н. А. Вознесенского послужила докладная записка заместителя председателя Госснаба СССР М. Т. Помазнева о занижении Госпланом СССР плана промышленного производства СССР на первый квартал 1949 года.

22 февраля 1949 года состоялся объединенный пленум Ленинградского обкома и горкома партии, на котором Г. М. Маленков сделал сообщение о постановлении ЦК ВКП(б) от 15 февраля 1949 г. Никто из выступавших не привел каких-либо фактов о существовании антипартийной группы, только П. С. Попков и Я. Ф. Капустин признали, что их деятельность носила антипартийный характер. Вслед за ними и другие выступающие стали каяться в несовершенных ими ошибках. В постановлении объединенного пленума обкома и горкома А. А. Кузнецов, М. И. Родионов, П. С. Попков, Я. Ф. Капустин обвинялись в принадлежности к антипартийной группе.

Летом 1949 года начался новый этап в разработке так называемого «Ленинградского дела». Абакумов и работники возглавляемого им МГБ обвинили А. А. Кузнецова, М. И. Родионова и руководителей Ленинградской областной организации ВКП(б) в контрреволюционной деятельности. Было дано указание об арестах, которые начались с июля 1949 года.

Информация о снятии с работы, привлечению к партийной и уголовной ответственности, о судебных процессах в прессе не публиковалась.

Более года арестованных подвергали допросам и пыткам. Всем осуждённым было предъявлено обвинение в том, что, создав антипартийную группу, они проводили вредительско-подрывную работу, направленную на отрыв и противопоставление ленинградской партийной организации Центральному Комитету партии, превращение её в опору для борьбы с партией и ЦК ВКП(б).[3] Вопрос о физическом уничтожении был предрешён задолго до процесса, состоявшегося 29—30 сентября 1950 г. в Ленинграде в Доме офицеров на Литейном проспекте. Именно ради «ленинградцев» в СССР вновь вводится смертная казнь[4][5][6]. До этого, в 1947 году, Указом Президиума Верховного Совета СССР смертная казнь была отменена. Уже в ходе следствия по ленинградскому делу, 12 января 1950 года, происходит восстановление смертной казни по отношению к изменникам Родины, шпионам и подрывникам-диверсантам. Несмотря на то, что правило «закон обратной силы не имеет» не действует в данном случае, введение смертной казни происходит за три дня до постановления политбюро ЦК ВКП(б) «Об антипартийных действиях…», и потому связь между двумя фактами просматривается. 1 октября 1950 года в 2.00, спустя час после оглашения приговора, Н. А. Вознесенский, А. А. Кузнецов, М. И. Родионов, П. С. Попков, Я. Ф. Капустин, П. Г. Лазутин были расстреляны. Прах их тайно захоронили на Левашовской пустоши под Ленинградом. И. М. Турко, Т. В. Закржевскую и Ф. Е. Михеева осудили на длительное тюремное заключение.

После расправы над «центральной группой» состоялись судебные процессы, которые вынесли приговоры остальным лицам, проходившим по «Ленинградскому делу». В Москве были расстреляны 20 человек. Тела Г. Ф. Бадаева, М. В. Басова, В. О. Белопольского, А. А. Бубнова, А. И. Бурилина, А. Д. Вербицкого, М. А. Вознесенской, А. А. Вознесенского, В. П. Галкина, В. Н. Иванова, П. Н. Кубаткина, П. И. Левина, М. Н. Никитина, М. И. Сафонова, Н. В. Соловьева, П. Т. Талюша, И. С. Харитонова вывезли на кладбище Донского монастыря, кремировали и сбросили останки в яму[7].

Разгром был учинён в Ленинградском университете, Ленинградском филиале Музея Ленина[8], Ленинградском музее революции[9] и Музее обороны Ленинграда.

Репрессиям подверглись также хозяйственные, профсоюзные, комсомольские и военные работники, учёные, представители творческой интеллигенции (ленинградские учёные и работники культуры осуждались по отдельным делам, не связанным с собственно Ленинградским делом). Помимо ленинградцев, репрессиям подверглись и другие лица, которые считались членами команды Жданова — в частности, руководители Карелии Г. Н. Куприянов и В. М. Виролайнен.

Аресты продолжались и позднее. В августе 1952 г. на длительные сроки тюремного заключения были осуждены по сфальсифицированным «делам» Смольнинского, Дзержинского и других районов города свыше 50 человек, работавших во время блокады секретарями райкомов партии и председателями райисполкомов.

Из докладной записки министра внутренних дел Круглова и его заместителя Серова: «Всего было осуждено 214 человек, из них 69 человек основных обвиняемых и 145 человек из числа близких и дальних родственников. Кроме того, 2 человека умерли в тюрьме до суда. 23 человека осуждены военной коллегией к высшей мере наказания (расстрелу)»[10].

С октября 1950 г. начались аресты и допросы членов семей обвиняемых[11]. При пересмотре дела поступило предложение о реабилитации родственников лиц, осужденных по «Ленинградскому делу». В докладной записке от 10 декабря 1953 г. руководителей МВД СССР С. Н. Круглова и И. А. Серова утверждалось, что «на абсолютное большинство из них не имелось серьёзных оснований для привлечения к уголовной ответственности или высылке в дальние районы Сибири». В записке были приведены наиболее вопиющие факты в данном отношении. Так, Особое совещание МГБ СССР осудило на 5 лет ссылки мать секретаря Ленинградского обкома Г. Ф. Бадаева в возрасте 67 лет и двух его сестер, проживавших самостоятельно. Отправили в ссылку отца секретаря Ленинградского горисполкома А. А. Бубнова в возрасте 72 лет, мать 66 лет, двух братьев и двух сестер.

В 1949—1952 гг. только в Ленинграде и области было освобождено от работы, исключены из партии свыше 2 тысяч человек.[12]

Пересмотр дела[править | править вики-текст]

30 апреля 1954 года Верховный суд СССР пересмотрел «Ленинградское дело» и реабилитировал лиц, проходивших по нему, а 3 мая Президиум ЦК КПСС принял окончательное постановление «О деле Кузнецова, Попкова, Вознесенского и других»:[13]

…Абакумов и его сообщники искусственно представляли эти действия, как действия организованной антисоветской изменнической группы и избиениями и угрозами добились вымышленных показаний арестованных о создании якобы ими заговора…

17 декабря 1997 года Президиум Верховного суда РФ[14] постановил:

Абакумов и его подчинённые […] создали так называемое Ленинградское дело. В 1950 году Абакумов расправился со 150 членами семей осуждённых по «Ленинградскому делу», репрессировав их.

Мнения[править | править вики-текст]

Серго Берия[15], Феликс Чуев[16] и М. Е. Червяков[17] высказывали мнение о политизированности «Ленинградского дела».

В свою очередь Георгий Маленков утверждал, что действия производились «по личному указанию Сталина»[18].

См. также[править | править вики-текст]

- Шахтинское дело

- Дело врачей

- Сталинские репрессии

Примечания[править | править вики-текст]

- ↑ «Д. Л. Браденбергер Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931—1956)»: Академический проект, Издательство ДНК; СПб; 2009; ISBN 978-5-7331-0369-3 (Академический проект), ISBN 978-5-901562-88-8 (ДНК).

- ↑ Хлевнюк О., Горлицкий Й. Холодный мир Сталин и завершение сталинской диктатуры М., 2011

- ↑ Известия ЦК КПСС. 1989 г. № 2. Стр.126.

- ↑ 7 Военное и послевоенное уголовное законодательство (1941-1945 гг. и 1945-1953 гг.) // Курс уголовного права. Том 1. Общая часть. Учение о преступлении / N.F. Kuznetsova and I.F. Tyazhkova. — I.F. Zertsalo. — P. 2002.

- ↑ «Ленинградское» дело (политический процесс 40-50 гг. XX века). Memorial.

- ↑ Pazin Mikhail. «Ленинградское дело» // «Страсти по власти: от Ленина до Путина». — ISBN 978-5-459-01201-9.

- ↑ Смирнов А. П. «Ленинградское дело». Портрет поколения // История Петербурга. 2006, № 6(34). С. 18-23.

- ↑ Петров В. А. Страх, или Жизнь в Стране Советов. — Спб.: Юридический центр Пресс. — 2008.

- ↑ Глезеров С. Горели костры «Ленинградского дела»/ «Санкт-Петербургские ведомости» от 31.10.2011

- ↑ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО «И ДРУГИЕ ДЕЛА ГЕНЕРАЛА АБАКУМОВА

- ↑ Судьбы людей. «Ленинградское дело». СПб. 2009. Стр.35-38.

- ↑ World War Two: Stalin and the Betrayal of Leningrad, John Barber, BBC, 2001-08-01

- ↑ [1], Постановление президиума ЦК КПСС о «Ленинградском деле», 03.05.1954, № 63. п. 53

- ↑ POLITICS — ПОЛИТИКА

- ↑ Glava2

- ↑ Ф. Чуев Сто сорок бесед с Молотовым. // М.1991. стр. 434.

- ↑ Червяков М. Е. По «хозяйственному делу» // «Ленинградское дело». 1989 г. Стр. 280.

- ↑ Хлевнюк О., Горлицкий Й. Холодный мир М., 2011; из выступления на пленуме ЦК КПСС в июне 1957 года

Литература[править | править вики-текст]

- Костырченко, Геннадий Васильевич. «Маленков против Жданова» // Родина. — 2000. — № 9. — С. 85-92.

- Письмо заместителя председателя Госснаба СССР Михаила Помазнева

- Кутузов В. А. «Ленинградское дело»: реабилитация //Университетские Петербургские чтения: 300 лет Северной столице. Сб. статей. СПб. 2003.

- «Ленинградское дело». Л., 1990.

- Пыжиков А. В. Ленинградская группа: путь во власть (1946—1949) // Свободная мысль — XXI. 2001. № 3.

- Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Март 1953-февраль 1956. М. 2000.

- Смирнов А. П. «Ленинградское дело». Портрет поколения // История Петербурга. 2006, № 6(34). С. 18-23.

- Судьбы людей. «Ленинградское дело» / Сост. А. П. Смирнов; Государственный музей политической истории России. — СПб.: Норма, 2009. — 208, [16] с. — 2 000 экз. — ISBN 978-5-87857-158-6. (в пер.)

- Никитин С. Процесс над городом // Петербургский дневник. 2010, № 39 (303). С. 12.

- Шульгина Н. И. «Ленинградское дело»: пора ли снимать кавычки? Мнение архивиста. http://andrei-ershov.narod.ru/Leningrad.htm

- Бардин С. «Ленинградское дело» глазами очевидцев // Факел. — 1990.

Ссылки[править | править вики-текст]

- Stalin and the Betrayal of Leningrad — документальный фильм Би-Би-Си

- [2](недоступная ссылка)

- Ленинградское дело. Независимое исследование

- Хронос «Ленинградское дело»

- Левашовская Пустошь Мемориалы жертвам репрессий

Сталинские репрессии |

||

|---|---|---|

| Репрессии |

Раскулачивание • Назинская трагедия • Кировский поток • Большой террор (в МНР • в ТНР) • Сталинские расстрельные списки • Чистка партийных рядов • Репрессии по «национальным линиям» 1937—1938 • Репрессии в РККА 1937—1938 • Чистка внутри НКВД 1937—1938 • Расстрелы заключённых НКВД и НКГБ в 1941 • Депортации народов в СССР • Катынский расстрел • Августовская облава • Депортация калининградских немцев • Операция «Запад» • Операция «Весна» • Операция «Юг» • Операция «Прибой» • Операция «Север» • Операция «Осень» • Использование психиатрии в политических целях в СССР в 1920—50-х годах |

|

| Идеологическая кампания |

Лысенковщина • Борьба с космополитизмом |

|

| Дела |

Алашское дело • Шахтинское дело • Дело Промпартии • Дело Трудовой крестьянской партии • Дело «Союза освобождения Украины» • Дело «Союза освобождения Белоруссии» • Дело «Весна» • Академическое дело • Дело славистов • Дело УФТИ • Кремлёвское дело • Пулковское дело • Дело Лузина • Дело ГАКПШПО • Дело Тухачевского • Дело Николая Вавилова • Авиационное дело • Ленинградское дело • Дело врачей • Дело геологов • Дело ЕАК • Мингрельское дело |

|

| Процессы |

Первый московский процесс • Второй московский процесс • Третий московский процесс |

|

|

Сталин, Иосиф Виссарионович | Категория:Иосиф Сталин | Портал:СССР |

«Ленинградское дело»

«Ленинградское дело»

Обосновавшись после войны в столице, сплоченная ленинградская группа партийных и государственных деятелей быстро превратилась в наиболее влиятельную силу в руководящих органах СССР. Это должно было насторожить Сталина. Не потому, что он утрачивал личный авторитет или свою власть. Об этом ему не приходилось заботиться. Беспокоило явное проявление групповщины — основы коррупционных связей.

Формально все началось с того, что A.A. Кузнецова, которого многие считали одним из самых перспективных в новом поколении партработников и даже рассматривали как возможного преемника Сталина, 13 августа 1949 года арестовали в кабинете Г. М. Маленкова. По странному стечению обстоятельств в конце того же месяца умер от инфаркта Жданов.

Георгий Максимилианович вернул утраченные позиции в Секретариате ЦК. Это событие оказалось судьбоносным не только для него, но и для всей страны. Он фактически стал вторым человеком в партии, по заданию Сталина отвечая за работу парторганизаций. В его подчинение перешли партийные функционеры. После смерти Жданова он уже единолично, хотя и по указаниям вождя, определял идеологическую политику ЦК, а также курировал сельское хозяйство. Все это вместе взятое позволяло Маленкову влиять на кадровые перестановки в партаппарате. И он сполна воспользовался такой возможностью.

Для того чтобы упрочить свое положение и подняться к самой вершине власти, Маленкову надлежало избавиться от представителей ленинградской партократии. Правда, нет веских оснований обвинять его в стремлении ради своей карьеры целеустремленно устранять конкурентов. Маниакальной жажды власти у него не было. Вне зависимости от его устремлений, на них уже были накоплены серьезные компрометирующие материалы.

…О «ленинградском деле» известно довольно много. Почти все получившие по нему сроки заключения выжили и были реабилитированы уже в 1954 году. Но до сих пор наиболее популярна простая схема: Маленков и Берия устранили соратников и выдвиженцев Жданова как своих соперников в претензиях на наследство Сталина.

Однако ситуация, пожалуй, была значительно сложней. Судя по всему, Л. П. Берию следует считать главным организатором спровоцированного «дела Госплана». Удар направлялся в первую очередь против Н. А. Вознесенского. Он был деятелем одного с Берией уровня: член Политбюро, во время войны введенный в ГКО; первый заместитель Сталина по правительству. Отношения между конкурентами, как отмечалось в мемуарах Микояна, обострились после войны. Молва считала H.A. Вознесенского очень вероятным преемником вождя в руководстве правительством. Это заставляло Лаврентия Павловича искать пути к устранению соперника.

Алексей Александрович Кузнецов был яркой и сильной личностью, но как политик значительно уступал Берии. Кузнецов не был даже кандидатом в члены Политбюро, а перебрался в Москву только в 1946 году, тогда как Вознесенский (другой выдвиженец Жданова) работал в центре с 1938 года.

Конечно, и Кузнецов отчасти перебежал дорогу Берии, сменив его (осенью 1947) на посту куратора спецслужб. Вдобавок он был близок к министру госбезопасности B.C. Абакумову — выдвиженцу самого Сталина. Хотя Абакумов предпочитал не портить отношения с Лаврентием Павловичем, по некоторым сведениям, он нередко перед докладами Сталину советовался с Берией.

За Кузнецовым стояла мощная ленинградская партийная организация. Еще при Ленине она получила в некоторой степени привилегированный статус, который сохранился при Сталине. Он упрочился и вырос в годы страшной и героической блокады. При Жданове — заместителе Сталина по партии — парторганизация стала резервом руководящих кадров в Москве. Есть версия, что в начале сентября 1941 года, когда немцы замкнули блокадное кольцо, а Жданов свалился с инфарктом, Сталин позвонил Кузнецову и сказал: «Алеша, спасай Ленинград!»

Чтобы устранить Кузнецова, нужно было приложить немало усилий, в частности разгромить партийное руководство Ленинграда. Были слухи, будто Сталин после войны называл Кузнецова своим преемником на посту руководителя партии. Неизвестно, насколько соответствовали такие домыслы истине. Но бесспорно — они подливали масла в огонь маленковской неприязни к ленинградским партработникам и их лидеру.

Был еще один деятель, сыгравший важную роль в разжигании ленинградской трагедии. Это Хрущев. В мемуарах Никиты Сергеевича рассказан интересный эпизод. Как-то после войны, отправляясь на юг, Жданов остановился в Киеве, где встретился с Хрущевым. Тогда в непринужденной обстановке Андрей Александрович доверительно поделился с ним планами создания Коммунистической партии РСФСР.

Никита Сергеевич был начеку. Он быстро смекнул, что идея организации отдельной компартии в самой крупной и многолюдной республике СССР вряд ли понравится Сталину. Судя по всему, будущий борец с культом личности не замедлил «просигнализировать» о ждановских планах вождю. Не с этого ли начали накапливаться сведения о подозрительных политических взглядах руководящих партийных кадров Ленинграда? Очень вероятно, что было именно так.

Однажды на квартире Кузнецова собрались: Вознесенский, предсовмина РСФСР М. И. Родионов и Первый секретарь Ленинградского обкома B.C. Попков. Угощение было обильным, спиртного тоже вдоволь. Начались разные разговоры на опасные темы. А квартира прослушивалась. Вскоре записи разговоров легли на стол Сталина.

Собеседники выражали недовольство тем, что РСФСР — единственная союзная республика, которая не имеет ни своей компартии, ни своей столицы. Прозвучали предложения сделать столицей РСФСР Ленинград и создать компартию РСФСР с местопребыванием ее ЦК в этом городе. Обсуждалась и кандидатура на пост Первого секретаря ЦК КП РСФСР. Решили, что им должен стать Кузнецов.

Сталин усмотрел в этих разговорах посягательство на прерогативу центра; сепаратизм, противопоставление Ленинграда всесоюзному руководству. Особенно возмутил его тайный раздел руководящих должностей за его спиной. Он мог простить прямые откровенные высказывания, даже неприятные для него, но только не тайные сговоры, угрожавшие расколом в партийном руководстве.

Но дело не только в этом. Только на поверхностный взгляд кажется, будто отсутствие республиканской компартии России ущемляло права русского народа. В действительности было как раз наоборот: утверждалась ведущая роль в руководстве русских коммунистов. Так же как отсутствие Академии наук РСФСР показывало, что основное место в АН СССР принадлежит российским ученым.

Вспомним, как оформлялось расчленение Советского Союза. Представитель какой республики стал инициатором? Председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин. Он же запретил деятельность КПСС на территории России. Великая страна перестала существовать. Наша страна превратилась в экологический придаток, энергетического донора Запада. Подобные государства принято стыдливо называть «развивающимися»…

Не этот ли результат предвидел или предчувствовал Сталин, жесточайшим образом пресекая проявления сепаратизма?..

Последовал разгром ленинградской группы. Наряду с ослаблением позиции ветеранов (Молотова, Ворошилова, Кагановича, Микояна) это открывало «путь наверх» руководителю компартии Украины Н. С. Хрущеву.

За «ленинградским делом» последовало «московское». Оно было организовано Маленковым и, возможно, Берией. На это указывает, в частности, почти весь состав комиссии Политбюро, разбиравшей его: Г. М. Маленков, Л. П. Берия, Л. М. Каганович, М. А. Суслов (тогда близкий к Берии, но всегда остававшийся ловким и беспринципным интриганом).

После ареста ленинградцев на первый план выдвинулся Первый секретарь МК и МГК партии Г. М. Попов. Он занимал по совместительству пост Секретаря ЦК партии. Попов был растущим и влиятельным деятелем. Он набрал такой политический вес, что позволял себе вмешиваться в дела союзных министров и возглавляемых ими министерств. Возможно, этим воспользовался Маленков, обвинивший Попова в стремлении «подменять» министров, правительство и ЦК ВКП(б). Но и в этом случае не исключено, что события разворачивались без его активного вмешательства.

Обратим внимание на такой красноречивый документ — деловая записка Сталина:

«29 октября 1949 г.

Тов. Маленкову.

На днях я получил письмо… о недостатках в работе секретаря М К тов. Попова. Я не знаю подписавших это письмо товарищей. Возможно, что эти фамилии являются вымышленными (это нужно проверить). Но не в этом дело. Дело в том, что упомянутые в письме факты мне хорошо известны, о них я получал несколько писем от отдельных товарищей Московской организации. Возможно, что я виноват в том, что не обращал должного внимания на эти сигналы. Не обращал должного внимания, так как верил тов. Попову… Политбюро ЦК не может пройти мимо вышеупомянутого письма».

Это был очень серьезный сигнал.

Свержение Г. М. Попова безусловно усиливало позиции Маленкова. Он получил возможность поставить на освободившееся место своего сторонника. Кандидатура на это пост уже была: Н. С. Хрущев. Не исключено, что этот карьерист, будучи в Киеве, предложил Маленкову перевести его в Москву в качестве союзника, для чего организовать ряд провокаций против Попова.

Кого мог бы Сталин назначить столичным партийным лидером? Ясно, что известного ему нестарого партаппаратчика, хорошо знающего Московскую парторганизацию. С кандидатурой Хрущева он должен был согласиться. Так и вышло.

Пленум МК и МГК ВКП(б), проходивший 13–16 декабря 1949 года, снял Попова и избрал на его место Хрущева. Никита Сергеевич унаследовал от Попова и пост Секретаря ЦК. Вместе с Маленковым он стал курировать партийные кадры, а также — что очень важно! — и спецслужбы.

Сталин понимал, что взамен ленинградской группы создается своеобразный союз Маленкова с Хрущевым, а также с Берией и Булганиным. Он постарался противопоставить им П. К. Пономаренко.

Помимо всего прочего, Хрущеву было поручено «опекать» КП(б) Украины. Он получил возможность опереться на верные ему местные руководящие кадры (Кириченко, Подгорного, Шелеста, Кириленко). В Москве Никита Сергеевич заручился поддержкой Шелепина, Гришина, Фурцевой. Хрущев вошел в число трех секретарей ЦК, являвшихся членами Политбюро.

Сталин все чаще болел, а у Маленкова отнимала много времени его работа по руководству Советом Министров СССР, особенно в отсутствие Сталина. Никита Сергеевич, целиком сосредоточившийся на партийной работе, все больше и больше становился хозяином партаппарата. Он приобретал опору среди придавленной сталинской твердой рукой, но ждущей своего часа партократии.

Маленков считал Хрущева своим выдвиженцем и надежным сторонником. Никита Сергеевич умел играть роль простачка. Будущий яростный борец против культа личности при жизни вождя угождал ему, как только мог. Втереться в доверие к Маленкову не представило ему большого труда. Тем более что на этом этапе их пути еще не пересекались.

Читайте также

«Ленинградское» и другие дела

«Ленинградское» и другие дела

Но пострашнее «дискуссий» и поучений композиторам оказались послевоенные политические гонения, которые стали пугающе напоминать страшный 1937 г. В 1950 г. было «сшито» так называемое «Ленинградское дело», по которому руководители Ленинграда

ПЕТР КУБАТКИН. КАК НАЧАЛОСЬ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО

ПЕТР КУБАТКИН. КАК НАЧАЛОСЬ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО

Вместо Фитина исполнять обязанности руководителя внешней разведки министр госбезопасности генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов 15 июня 1946 года поручил генерал-лейтенанту Петру Николаевичу Кубаткину. В конце войны

Глава 23 Убийство С. Михоэлса 13 января 1948 года Разгром Еврейского Антифашистского Комитета «Ленинградское дело»

Глава 23

Убийство С. Михоэлса 13 января 1948 года

Разгром Еврейского Антифашистского Комитета

«Ленинградское дело»

Сталина чрезвычайно раздражали евреи. Во время войны идея борьбы с фашизмом объединяла народы. Был создан Еврейский Антифашистский Комитет (ЕАК) — его

«Ленинградское дело» и «дело Госплана»

«Ленинградское дело» и «дело Госплана»

Постоянные атаки Сталина против членов Политбюро, их личное и политическое унижение на фоне чисток 1930-х годов были сравнительно безобидными. Однако «ленинградское дело», в результате которого были физически уничтожены два

Ленинградское дело

Ленинградское дело

Поручения вождя исполнялись немедленно, если Сталин давал их кому-то лично. Остальные идеи и указания повисали в воздухе. Любое поручение пытались спихнуть на кого-то другого. Полное отсутствие инициативы и самостоятельности было возведено в принцип

«Ленинградское дело»

«Ленинградское дело»

Репрессии 30-х годов привели к гибели сотен тысяч опытных руководителей и к выдвижению на высокие посты сотен тысяч новых людей, не обладавших достаточным опытом руководящей работы. Однако начавшаяся вскоре Отечественная война принесла не только

Глава 7 «ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО» И ГЕНЕТИКИ

Глава 7

«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО» И ГЕНЕТИКИ

«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО»В событиях 1949–1950 годов чаще всего видят противоборство неких кланов в ЦК ВКП(б). Причем, ведущие партийные и советские деятели оказываются у разных авторов то по одну, то по другую сторону «баррикад».Впервые

«Ленинградское дело» закончилось расстрелами 32 тысяч человек

«Ленинградское дело» закончилось расстрелами 32 тысяч человек

Русский вопрос и до войны, и после нее не терял актуальности в силу явных противоречий в национально-государственном устройстве СССР. Последний раз (если говорить о возможной точке возврата к эффективному

«Ленинградское дело»

«Ленинградское дело»

Обосновавшись после войны в столице, сплоченная ленинградская группа партийных и государственных деятелей быстро превратилась в наиболее влиятельную силу в руководящих органах СССР. Это должно было насторожить Сталина. Не потому, что он утрачивал

«Ленинградское дело»: удар по русским кадрам

«Ленинградское дело»: удар по русским кадрам

К концу 1950-го в основном завершилось одно из самых громких дел Сталинской эпохи. Фактически была разгромлена Ленинградская партийная организация, весьма влиятельная в РСФСР и в Политбюро ЦК ВКП(б). А если точнее, был, по

Глава 8 «Дело Жукова», «Дело ленинградских журналов»

Глава 8

«Дело Жукова», «Дело ленинградских журналов»

Следующим после «дела авиаторов» стало «дело Жукова». 20 мая 1945 года начальник тыла Красной Армии генерал армии A. B. Хрулев направил заместителю Председателя Совета Министров СССР В. М. Молотову служебную записку:«В

1950 «Ленинградское дело»

1950 «Ленинградское дело»

Пострашнее «дискуссий» и поучений композиторам оказались послевоенные политические гонения, которые стали пугающе напоминать страшный 1937 г. В 1950 г. было сфабриковано «Ленинградское дело», по которому руководители Ленинграда во главе с членом

Ленинградское дело

Ленинградское дело

В Москве Хрущева ожидали приятные сюрпризы. «Сталин встретил меня очень хорошо, – вспоминал он. – „Ну, – говорит, – что вы будете долго сидеть на Украине? Вы там превратитесь уже на украинского агронома. Пора вам вернуться в Москву“».Сталин ошибочно

«Ленинградское дело» и новые репрессии

«Ленинградское дело» и новые репрессии

Операция, подобная по своим масштабам той, которая будет описана, не могла бы стать возможной, если бы она не сопровождалась созданием в стране всеобщей атмосферы страха. Органы репрессивного аппарата, политическая полиция и

40. «Ленинградское дело»

40. «Ленинградское дело»

Хрущёв:

«После окончания Отечественной войны советский народ с гордостью отмечал славные победы, достигнутые ценой больших жертв и неимоверных усилий. Страна переживала политический подъем…

И вот в этот период вдруг возникает так называемое

НОВАЯ ВОЛНА РЕПРЕССИЙ

После смерти А. Жданова, последовавшей в августе 1948 г., положение близких к нему людей стало особенно уязвимым. Г. Маленков, используя патологическую подозрительность Сталина к любым проявлениям самостоятельности и инициативы, выступил одним из главных организаторов «Ленинградского дела». Он стремился доказать, что в Ленинграде существует организованная группа руководителей, вставшая на путь закулисных комбинаций, направленных против центрального руководства. Уже 15 февраля 1949 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о снятии со своих постов А. А. Кузнецова, М. И. Родионова (председателя Совмина РСФСР) и П. С. Попкова (первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)). В 1949-1951 гг. в Ленинграде и области было подвергнуто репрессиям свыше 2000 ответственных работников.

Попкову и другим ленинградским руководителям вменялось в вину стремление создать по образцу других союзных республик компартию России со штаб-квартирой в Ленинграде, а также перевести в город на Неве правительство РСФСР. Одной из особенностей «Ленинградского дела» стало то, что гонениям подверглись не только партийные функционеры, а также советские, комсомольские, профсоюзные лидеры и члены их семей.

Проходили чистки в вузах города, в ходе которых лишились работы многие известные ученые. Сотни названий книг и брошюр были запрещены и изъяты из библиотек.

С 29 сентября по 1 октября 1950 г. в здании Ленинградского окружного Дома офицеров состоялся судебный процесс над первой группой обвиняемых по этому «делу». 1 октября приговор был оглашен, и в тот же день оказались расстреляны А. А. Кузнецов, М. И. Родионов, Н. А. Вознесенский, П. С. Попков, Я. Ф. Капустин и П. Г. Лазутин.

Список жертв «Ленинградского дела» продолжал увеличиваться. В конце октября 1950 г. были расстреляны А. А. Вознесенский – министр просвещения РСФСР, бывший ректор ЛГУ военных лет; М. А. Вознесенская – первый секретарь Куйбышевского райкома ВКП(б) Ленинграда; Н. В. Соловьев – первый секретарь Крымского обкома ВКП(б), ранее председатель исполкома Ленинградского областного Совета; Г. Ф. Бадаев – второй секретарь Ленинградского обкома ВКП(б); А. А. Бубнов – секретарь Ленгорисполкома и другие руководители. Аресты и судебные процессы продолжались и в 1951-1952 гг. Общее количество погибших по «Ленинградскому делу» составило около 30 человек. Реабилитация осужденных началась уже после смерти Сталина.

«Ленинградское дело» стало своего рода репетицией перед планировавшейся серией новых процессов. В начале июля 1951 г. ЦК ВКП(б) получил заявление старшего следователя по особо важным делам МГБ СССР подполковника М. Д. Рюмина, в котором он «сигнализировал» о неблагополучном положении дел в Министерстве и обвинял в этом своего непосредственного начальника министра госбезопасности В. С. Абакумова. Данное обстоятельство устраивало Берию и Маленкова, которые летом 1951 г. возглавили специальную комиссию ЦК по расследованию деятельности Абакумова и сделали все возможное, чтобы устранить его с занимаемого поста. Бывший глава МГБ был исключен из партии и взят под стражу. Развернулась новая кампания по выявлению «врагов».

В конце 1951 — начале 1952 г. Сталиным было инспирировано «разоблачение» в Грузии так называемой мингрельской националистической организации. Даже Берия в этих условиях не мог не почувствовать угрозы своему положению, имея основания полагать, что следующей жертвой диктатора может стать он сам.

И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России

http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/75.htm

СПИСОК АРЕСТОВАНЫХ

Совершенно секретно

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ И. В.

При этом представляю список на остальных арестованных по ленинградскому делу.

МГБ СССР считает необходимым осудить Военной Коллегией Верховного Суда СССР в обычном порядке, без участия сторон, в Лефортовской тюрьме, с рассмотрением дел на каждого обвиняемого в отдельности:

Первое. — Обвиняемых, перечисленных в прилагаемом списке с 1 по 19 номер включительно: СОЛОВЬЕВА, ВЕРБИЦКОГО, ЛЕВИНА, БАДАЕВА, ВОЗНЕСЕНСКОГО, КУБАТКИНА, ВОЗНЕСЕНСКУЮ, БОНДАРЕНКО, ХАРИТОНОВА, БУРИЛИНА, БАСОВА, НИКИТИНА, ТАЛЮШ, САФОНОВА, ГАЛКИНА, ИВАНОВА, БУБНОВА, ПЕТРОВСКОГО, ЧУРСИНА, — к смертной казни — расстрелу, без права обжалования, помилования и с приведением приговора суда в исполнение немедленно.

Второе. — С 20 по 32 номер списка включительно: ГРИГОРЬЕВА, КОЛОБАШКИНА, СИНЦОВА, БУМАГИНА, БОЯР, КЛЕМЕНЧУК, КУЗЬМЕНКО, ТАИРОВА, ШУМИЛОВА, НИКАНОРОВА, ХОВАНОВА, РАКОВА и БЕЛОПОЛЬСКОГО, — к 25 годам заключения в тюрьму каждого.

Третье. — С 33 по 38 номер списка: ТИХОНОВА, ПАВЛОВА, ЛИЗУНОВА, ПОДГОРСКОГО, ВЕДЕРНИКОВА и СКРИПЧЕНКО, — на 15 лет заключения в особый лагерь каждого.

Прошу Вашего разрешения.

В. Абакумов АБАКУМОВ.

7220/А

«24» октября 1950 года.

Докладная записка И.В. Сталину от В. Абакумова В. от 24 октября 1950 года

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%98._%D0%92._%D0%BE%D1%82_%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92._24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ В ОКРУЖЕНИИ СТАЛИНА

После смерти Жданова на некоторое время сохранялось влияние группы во главе с Н.А.Вознесенским. Одновременно усиливается борьба между ними и группой Маленкова-Берии. Как отмечается в официальных материалах Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-40 и начала 50-х гг. «Сталин в частных беседах высказывал предположения о том, что в качестве своего преемника по партийной линии он видел секретаря ЦК, члена Оргбюро А.А.Кузнецова. а по государственной линии — члена Политбюро, заместителя Председателя Совета Министров СССР Н.А.Вознесенского».

Конфликт между Кузнецовым и Маленковым вспыхнул еще в 1946 г. Кузнецов был одним из исполнителей «дела авиаторов» и, как вспоминали позже сотрудники аппарата ЦК ВКП (б) «т.Кузнецов вскрыл целый ряд недостатков, допущенных Маленковым в руководстве управлением кадров и Министерством авиационной промышленности, и подвергал их заслуженной критике на собраниях аппарата ЦК ВКП(б)».

В июле 1948 г. Маленков вновь избирается секретарем ЦК. Борьба между старым и новым начальниками Управления кадров ЦК вступает в новую фазу. Внешним и явно надуманным поводом для преследования так называемой «ленинградской антипартийной группы» стало обвинение А.А.Кузнецова, председателя Совмина РСФСР М.И.Родионова и первого секретаря Ленинградского обкома и горкома П.С.Попкова в проведении в Ленинграде Всероссийской оптовой ярмарки. Обвинение было необоснованным, так как Бюро Совмина СССР под председательством Г.М.Маленкова дважды принимало решение о проведении оптовых ярмарок для распродажи товарных излишков дважды — 14 октября и 11 ноября 1948 г. Более серьезной причиной, по нашему мнению, стало обвинение во фракционности, запрещенной в партии еще на 10 сьезде и свирепо преследовавшейся Сталиным.

В феврале 1949 г. в Ленинград был послан Маленков. Под борьбу группировок за власть подводилась идейная основа, устанавливалась преемственность с политическими процессами десятилетней давности. Остальное оставалось делом палаческой техники. В результате арестов удалось выбить показания, что второй секретарь Ленинградского горкома Я.Ф.Капустин, активный участник обороны города в годы войны является «английским шпионом». Ему припомнили, что в 1935 г. он проходил длительную стажировку в Англии, в Манчестере, на заводах Метрополитен-Виккер, что он пользовался на заводе уважением и доверием, что у него был роман с его учительницей английского языка, предлагавшей ему остаться в Англии, и все эти факты «заслуживают особого внимания, как сигнал возможной (курсив наш. Авт.) обработки Капустина английской разведкой».

Другого обвиняемого — бывшего председателя Ленинградского облисполкома, назначенного первым секретарем Крымского обкома ВКП(б) Н.В.Соловьева объявили «махровым великодержавным шовинистом» за предложение создать Бюро ЦК по РСФСР, образовать Компартию РСФСР. Его обвиняли также в том, что, «находясь на работе в Крыму, делал резкие вражеские выпады против главы Советского государства».

13 августа 1949 г. при выходе из кабинета Г.М.Маленкова без санкции прокурора были арестованы А.А.Кузнецов, П.С.Попков, М.И.Родионов, председатель Ленинградского исполкома горсовета П.Г.Лазутин и бывший председатель Ленинградского облисполкома Н.В.Соловьев.

Параллельно с этим шел поиск компромата против Н.А.Вознесенского.

Непосредственную работу по дискредитации Н.А.Вознесенского осуществлял председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) М.Ф.Шкирятов99. Н.А.Вознесенскому предьявили обвинения в умышленном занижении государственных планов, в искажении и фальсификации статистической отчетности, наконец — в утрате секретных документов в аппарате Госплана. Учитывая, что практически вся документация считалась секретной, то это обвинение было, по сути, беспроигрышным. 9 сентября 1949 г. Шкирятов передал Г.М.Маленкову решение КПК с предложением исключить Вознесенского из партии и привлечь к суду ЗА УТРАТУ ДОКУМЕНТОВ Госпланом СССР100. Это предложение было утверждено опросом членов Пленума ЦК и 27 октября 1949 г. Вознесенский был арестован. Следствие проводилось Министерством госбезопасности и специальными следователями из числа сотрудников ЦК.

Арестованных Кузнецова, Капустина, братьев Вознесенских, Родионова, заместителя председателя Ленсовета Галкина жестоко пытали. Непосредственное участие в процедуре допросов наряду со следователями МГБ принимали Маленков, Берия и Булганин.

(…)

Расследование (если этот термин здесь вообще можно употреблять) шло с исключительной, какой-то средневековой жестокостью. Избивали беременных, истребляли семьями (так, кроме самого Н.А.Вознесенского были арестованы его брат — министр просвещения РСФСР А.А.Вознесенский, его сестра, М.А.Вознесенская, секретарь одного из ленинградских райкомов и 14 (!) жен и родственников других обвиняемых.

Главным пунктом обвинения против Н.А.Вознесенского было то, что он утратил .секретные документы. По этой статье, согласно Закону «Об ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату документов, содержавших государственную тайну», принятому в 1947 г., предполагалось в качестве максимального наказания заключение в исправительно-трудовой лагерь на срок от десяти до пятнадцати лет. Смертная казнь в СССР после войны была официально отменена. В постановлении Верховного Совета СССР было объявлено, что «применение смертной казни больше не вызывается необходимостью в условиях мирного времени», … «идя навстречу пожеланиям профессиональных союзов рабочих и служащих и других авторитетных организаций, выражающих мнение широких общественных кругов» — Президиум Верховного Совета СССР отменил смертную казнь.

Однако для расправы над обвиненными была изменена сама норма закона.. 12 января 1950 г. был принят указ Президиума Верховного Совета СССР «О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам и подрывникам-диверсантам», опять-таки «ввиду поступивших зявлений от национальных республик, от профсоюзов, крестьянских организаций, а также от деятелей культуры».

Последовал суд, его будущие решения, в соответствии с обычной практикой, были заранее утверждены Сталиным и Политбюро. 1 октября 1950 г. в час ночи был оглашен приговор, по которому Вознесенский, Кузнецов, Родионов, Попков, Капустин и Лазутин были приговорены к расстрелу. Через час приговор был приведен в исполнение. Аресты и судебные процессы продолжались в течение следующих 1950-1952 гг. В архиве КГБ сохранился проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б), датированный августом 1949 г., которым предполагалось обязать Министерство госбезопасности «выселить проживающих в гор. Ленинграде и Ленинградской области 1500 человек с семьями, из числа лиц, скомпроментировавших себя в какой-то мере связью с троцкистами, зиновьевцами, правыми, меньшевиками, эсерами, немцами и финнами на вечное поселение в Алтайский край, под надзор органов Министерства внутренних дел». Летом 1957 г. Ф.Р.Козлов, тогдашний секретарь Ленинградского обкома, заявил на Пленуме ЦК: «Десятки тысяч ни в чем неповинных людей тогда выслали из Ленинграда в ссылки, в тюрьмы, и на расстрел пошли многие из них, многие из них погибли. Десятки тысяч ни в чем неповинных людей отправляли эшелонами».

С устранением из политики и из жизни Вознесенского, Кузнецова и их сторонников борьба за власть в Кремле и на Старой площади не ослабла и не стала более ясной. Внешне это была полная победа Берии и Маленкова. Однако сохранялись противоречия между участниками этой группы (достаточно напомнить, что в 1946 г. Маленков едва не стал подследственным Берии), да и сам Сталин с подозрением присматривал за ними, вводя в политическую игру «своих людей».

Р. Пихоя. Социально-политическое развитие и борьба за власть в послевоенном Советском Союзе (1945-1953 гг.)

http://ricolor.org/history/rsv/aft/afwar/3/

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Расследованием, проведённым в настоящее время Прокуратурой СССР по поручению ЦК КПСС, установлено, что дело по обвинению Кузнецова, Попкова, Вознесенского и других в измене Родине, контрреволюционном вредительстве и участии в антисоветской группе было сфабриковано во вражеских контрреволюционных целях бывшим министром Госбезопасности, ныне арестованным Абакумовым и его сообщниками. Используя факты нарушения государственной дисциплины и отдельных проступков со стороны Кузнецова, Попкова, Вознесенского и других, за которые они были сняты с занимаемых постов с наложением партийных взысканий, Абакумов и его сообщники искусственно представляли эти действия, как действия организованной антисоветской изменнической группы и избиениями и угрозами добились вымышленных показаний арестованных о создании якобы ими заговора…

Из постановления Президиума ЦК КПСС «О деле Кузнецова, Попкова, Вознесенского и других» от 3 мая 1954 г. (В.А. Кутузов. «Ленинградское дело»: реабилитация // Университетские Петербургские чтения: 300 лет Северной столице. Сб. статей. СПб., 2003).

В событиях 1949—1950 гг. чаще всего видят противоборство неких кланов в ЦК ВКП(б). Причем, ведущие партийные и советские деятели оказываются у разных авторов то по одну, то по другую сторону «баррикад».

Впервые поднял вопрос о «Ленинградском деле» на июньском Пленуме ЦК КПСС 1953 года Хрущев. Официальной эта версия стала в мае 1954 года: сначала в Постановлении Президиума ЦК КПСС от 3 мая 1954 года, а затем в выступлениях Н.С. Хрущева и генпрокурора Р.А. Руденко на закрытом заседании ленинградского партактива 6—7 мая 1954 года. Было объявлено, что «Ленинградское дело» «сфальсифицировано бывшим министром госбезопасности B.C. Абакумовым и его подручными по указанию врага народа Л.П. Берии». Затем эта версия была подтверждена 25 февраля 1956 года в печально известном Докладе Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности и его последствиях». Своими «откровениями» делились такие деятели, как Волкогонов, Антонов-Авсеенко, Волков, Радзинский, даже Собчак, сравнивший с Вознесенским… себя.

Вот как описывает ленинградское дело известный своими инсинуациями против Сталина Радзинский. «Берия и Маленков тотчас уловили настроение Хозяина. Берия жаждет броситься на Кузнецова, курирующего его ведомства. «Собаки рвутся с поводка»… Наступил конец Вознесенского. Вчерашний «выдающийся экономист» был обвинен в том, что «сознательно занижал цифры плана», что его работники «хитрят с правительством»… В последние дни сентября 1950 года в Ленинграде состоялся процесс по делу Вознесенского, Кузнецова и ленинградских партийцев. Они сознались во всех невероятных преступлениях и были приговорены к смерти. Фантастичен был финал судебного заседания: после оглашения приговора охранники набросили на осужденных белые саваны, взвалили на плечи и понесли к выходу через весь зал. В тот же день все были расстреляны». Даже патриот Жухрай рисует Сталина загнанным в угол одиночкой, которого окружают враждебные силы. А все остальное советское руководство у него опять-таки поделено на кланы.

Описание осужденных по ленинградскому делу часто несет черты апологетики, которая навеяна в основном мемуарами Никиты Хрущева, Николая Байбакова, Анастаса Микояна и воспоминаниями ленинградцев, работавших под началом Вознесенского и Кузнецова. Хрущев оценивал Вознесенского как человека «умного, резкого, прямого и смелого», Байбаков, долгое время проработавший министром нефтяной промышленности и председателем Госплана СССР, считал Вознесенского «талантливым организатором, тонким психологом экономики».

А вот как описано ленинградское дело в одном из множества нынешних учебников истории: «Лидирующее положение группы Вознесенского — Кузнецова сохранялось вплоть до 1948 г., когда Маленков был «прощен» и вновь избран секретарем ЦК. «Второе пришествие» Маленкова совпадает по времени с отказом от частичной либерализации экономики и возвратом к идеологии форсированных темпов и приоритетов, строительству промышленных гигантов. Для окончательного устранения конкурентов по инициативе Маленкова начинает раскручиваться «ленинградское дело». Усердие, с которым собирался «компромат» на сподвижников Жданова, подогревалось фактором личной мести — Маленков (и не без основания) считал Кузнецова, раскрутившего «дело авиаторов», виновником своей опалы. «Ленинградское дело» пошло по стандартной, хорошо отработанной схеме: выдвигались обвинения и проводились аресты второстепенных фигур, из которых выбивались показания, а уже потом «брали» главных действующих лиц». Кто же прав? Попробуем и мы проанализировать имеющиеся факты. Для понимания сути ленинградского дела можно выдвинуть несколько версий.

1. Предположим, что излишне подозрительный Сталин тасовал свои кадры и сам инициировал ленинградское дело, чтобы избавиться от быстро набирающих силы соперников. Но Сталин имел тогда огромный авторитет, и никто и не посмел бы его сместить. Более того, существует мнение, что именно сам Сталин выдвигал и Кузнецова и Воскресенского. Эта история имеет две трактовки. Согласно одной из них, на заседании Политбюро в 1947-м Сталин обмолвился: «Время идет, мы стареем. На своем месте вижу Алексея Кузнецова…» По воспоминаниям же А.И. Микояна, однажды на озере Рица Сталин будто бы сказал своим спутникам, что ввиду приближения старости думает о преемниках. Наиболее подходящей кандидатурой на должность Председателя Совета Министров считает Николая Алексеевича Вознесенского, на пост Генерального секретаря ЦК — Алексея Александровича Кузнецова. «Как, не возражаете, товарищи?» — спросил Сталин. Никто не возразил. Интересно, что Кузнецов, бывший плотник, не имел высшего образования. Но именно Кузнецову Сталин в 1946 поручил кураторство над репрессивными органами.

2. Допустим, что Сталин по каким—то причинам боялся оставить Вознесенского и Кузнецова своими наследниками и не стал их спасать от сотоварищей по Политбюро. Другими словами, причиной «ленинградского дела» является борьба кланов внутри высшей партийной номенклатуры — и этот фактор действительно имел место. По мнению Судоплатова, мотивы помощников Сталина, мотивы, заставившие Маленкова, Берию и Хрущева уничтожить ленинградскую группировку, были ясны: усилить свою власть. Они боялись, что молодая ленинградская команда придет на смену Сталину. Сталин боялся не какой-либо оппозиции с их стороны, а того, что они могут крепко наломать дров после его смерти, противопоставляя Ленинград Москве, Россию — Союзу. Но, как думается, корни решения Сталина наказать группу вроде бы перспективных и энергичных руководителей уходят гораздо глубже.

3. Можно думать, что борьба за власть внутри верхушки СССР привела к тому, что обычные прегрешения были немедленно раскручены до размеров государственного преступления. Эта гипотеза имеет право на жизнь, но давайте посмотрим, так ли это.

4. Наконец, существует и последняя гипотеза. Ленинградцев расстреляли по справедливости. Последняя гипотеза, казалось бы, имеет одно очень существенное возражение. Создается впечатление, что именно ради ленинградцев в СССР вновь вводится смертная казнь. До этого, в 1947 году, Указом Президиума Верховного Совета СССР смертная казнь была отменена. Уже в ходе следствия по ленинградскому делу, 12 января 1950 года, происходит восстановление смертной казни по отношению к изменникам Родины, шпионам и подрывникам-диверсантам. И согласно данному указу осужденные были расстреляны. Тем самым был нарушен один из фундаментальных принципов права — «закон обратной силы не имеет». Подобная ситуация повторится в 1960-х годах, когда арестованные по делу о незаконных валютных операциях сначала были приговорены к 15-летнему сроку заключения по измененной ст. 88 УК РСФСР (хотя в момент преступления максимальный срок составлял 10 лет), а через полгода расстреляны по протесту прокурора СССР в соответствии с вновь введенной санкцией. Этот шаг очень не характерен для Сталина, добивавшегося выполнения процессуальных норм. Об этом подробно пишет Мухин. Или же необходимо допустить, что, с точки зрения Сталина, вина ленинградцев была столь велика, что в интересах государства необходимо было их расстрелять. Проверим все эти гипотезы на соответствие реальности.

НАРУШЕНИЯ ПАРТИЙНЫХ НОРМ А началось все достаточно банально. В январе 1949 года в Центральный Комитет партии поступило анонимное письмо. В нем неизвестный сообщал, что на состоявшейся 25 декабря в Ленинграде объединенной областной и городской партийной конференции были сфальсифицированы результаты голосования. С этого, на первый взгляд, мало примечательного события начинается крупнейшее в послевоенной советской истории судебное дело, вовлекшее в свою орбиту не только руководителей ленинградской партийной организации, но и ряд лиц из ближайшего окружения Сталина. Проверка полученных сведений их подтвердила. Попков, Капустин и Кузнецов подтасовали партийные протоколы по избранию на ответственные должности на объединенной партконференции города и области 25 декабря 1948 года, когда 23 бюллетеня с голосами «против» были заменены на положительные для руководства.

По мнению П. Судоплатова, следует помнить о менталитете идеалистически настроенных коммунистов в конце 40-х — начале 50-х. В то время самым ужасным преступлением высокопоставленного партийного или государственного деятеля была измена, но не меньшим преступлением была и фальсификация партийных выборов. Дело партии было священным — и в особенности внутрипартийные выборы тайным голосованием, которые считались наиболее эффективным инструментом внутрипартийной демократии.

РАЗБАЗАРИВАНИЕ НАРОДНОГО ДОБРА Но нарушение партийных норм было лишь надводной частью айсберга. Вторым антинародным преступлением ленинградской группы была организация Всероссийской торговой оптовой ярмарки в январе 1949 года в Ленинграде без специального решения центральных органов. Эту ярмарку Попков и Лазутин устроили в Ленинграде с разрешения Вознесенского. 14 октября 1948 года Бюро Совмина СССР рассмотрело вопрос о разработке мероприятий по реализации остатков товаров народного потребления на сумму 5 миллиардов рублей, скопившихся на складах Министерства торговли СССР. Чуть позже Бюро принимает постановление об организации в декабре того же года межобластных оптовых ярмарок, где указанные остатки должны быть реализованы, и дает разрешение на вывоз. В действительности Совмин РСФСР в лице его председателя Н. И. Родионова проводит в Ленинграде с 10 по 20 января 1949 года Всероссийскую оптовую ярмарку с привлечением торговых организаций союзных республик.

Кузнецов, Родионов и Попков не только не получили разрешения, но и не поставили ЦК и Политбюро в известность о предстоящей ярмарке. Центральный комитет получил извещение о работе ярмарки лишь 13 января 1949 года, то есть когда «отоваривание» (заметьте, вне фондов, и это в условиях плановой экономики) уже происходило в течение трех дней. Совет Министров СССР также не принимал никаких решений по этому поводу и даже не получил извещения: были лишь решения Бюро Совмина СССР, то есть нижестоящего де-юре органа, и, следовательно, речь шла, по меньшей мере, о нарушениях должностной дисциплины, а фактически — о превышении должностных полномочий целой группой высших партийных и государственных работников. Таким образом, речь шла о незаконности проведения оптовой ярмарки с использованием сомнительных закулисных комбинаций, проводимых по линии личных связей с «шефом Ленинграда» Кузнецовым. Организация ярмарки привела к разбазариванию государственных товарных фондов и неоправданным затратам государственных средств на организацию ярмарки и вывоз товаров на национальные окраины страны.

Ленинградцы и Родионов, как формальный лидер России, напрямую вышли на союзные республики. Привлечение союзно-республиканских аппаратов власти и их прямые переговоры с «ленинградцами» создавали опасный прецедент обхода центральных органов в планировании. Но создание каналов снабжения в обход централизованного распределения не самый главный просчет организаторов ярмарки. Устроители ярмарки не смогли реализовать продовольственные товары, свезенные в Ленинград со всей страны, что привело к их порче и астрономическому ущербу в четыре миллиарда рублей. И это в условиях, когда страна только что начала отходить от голода 1947 года. Уже за одно только это люди, совершившие подобный шаг, заслуживают самого серьезного наказания.