«Руководство

игровой деятельностью детей

дошкольного возраста»

Актуальность

данной темы не вызывает сомнения, так как некоторые воспитателя уделяют мало

внимания игровой деятельности, чрезмерно увлекаясь

либо пассивно обучающими методами, либо являясь пассивными наблюдателями

детских игр. Чтобы обучение посредством игры было эффективным, взрослым нельзя

занимать пассивную позицию. Преимущество игры перед любой другой деятельностью

в том, что в её ходе дети сами, добровольно подчиняются

определённым правилам, открытым или заданным ролью. Это практически

единственная область, где дошкольники могут

проявить свою инициативу и творческую активность. И в тоже время именно в игре

они учатся контролировать и оценивать себя, понимать, что делают, и действовать

правильно.

Эффективность игровых методов и приемов определяется

качеством руководства детской деятельностью. При этом воспитатель должен

помнить, что содержание и формы руководства на каждом возрастном этапе

должны быть различными. Рассмотрим это на конкретных примерах.

Младший дошкольный возраст.

Осуществляя руководство детской деятельностью, воспитателю

следует максимально использовать игровые формы. Указывая ребенку на тот

или иной недостаток в его деятельности, важно подчеркнуть, какие неудобства

или трудности это создает для игрового персонажа. Например, если малыш

нарисовал домик без окон, воспитатель от имени зайки может сказать, что ему

страшно сидеть в темноте.

Практика показывает: оценивать работы детей целесообразно

по ходу занятия, а не в конце его. При этом и замечания, и подсказки (как исправить) должны

исходить не от педагога, а от игрового персонажа :

зайчонок, а не воспитатель, просит малыша нарисовать окно в домике.

Такая форма

занятий способствует естественному переходу учебного задания в игру. Дети,

включившись в воображаемую ситуацию и с удовольствием пребывая в ней,

воспринимают новые игровые действия как

продолжение предыдущей игры.

Чтобы

объединить основную часть занятия с последующей игрой в

логическое целое, вводится еще один персонаж, например,

зайчиха-мама. От лица этого персонажа воспитатель может предложить выполнить те

или иные игровые действия, которые будут

способствовать формированию или закреплению нужных навыков и умений.

Педагогу легко

включиться в такую игру в качестве равноправного партнера, увлеченно

участвовать в ней, на личном примере показывая образцы ролевого поведения.

Пример такого ролевого участия мы видели на занятии у Инголовой Надежды

Борисовны. Она взяла на себя роль Старичка — Лесовичка и действовала в

соответствии со взятой ролью.

С детьми,

которые выполнят задание раньше других, педагог проводит индивидуальные

беседы (с

тремя-четырьмя детьми в течение одного занятия). Такие беседы очень

важны, потому что способствуют установлению доверительных отношений между

взрослым и ребенком. Желательно, чтобы тема беседы отвечала учебному и игровому

содержанию занятия.

Для стимулирования

развития игры беседу желательно строить как разговор двух игровых

персонажей, например мамы-зайчихи и зайчонка (за зайчиху говорит

воспитатель, за зайчонка – ребенок). Делясь с воспитателем

впечатлениями о том, что и как он только что делал, ребенок получает

практические навыки ведения ролевого диалога, осознает, чему он научился, и как

будет поступать в дальнейшем.

Необходимо подчеркнуть: развитие речи не является целью

индивидуальных бесед. Если ребенок затрудняется с ответом, не надо требовать и тем

более не следует добиваться, чтобы он отвечал в развернутой форме (особенно в начале года).

Можно подсказать малышу, что он должен говорить за своего персонажа. Самое

главное – создать атмосферу живого и интересного общения.

Средний дошкольный

возраст.

В этом возрасте продолжается

работа по созданию у детей установки на

получение качественного результата.

Ребенок учится

соотносить полученный результат с поставленной им целью и оценивать выполненную

работу с точки зрения значимых для него самого качеств.

Принимая

определенную роль и действуя в ней, ребенок спокойно воспринимает критические

замечания педагога, не реагирует отрицательно на свой неуспех. Он относится к

критике как к напоминанию выполнять определенные правила игры, в которую вместе

с ним играет взрослый. Благодаря этому у детей появляется

желание довести начатое дело до конца и добиться результата.

Старший дошкольный

возраст.

Особое внимание

в старших группах следует уделять формированию самооценки и самоконтроля. Очень

важно так организовать процесс обучения, чтобы каждый ребенок в любом

виде деятельности добивался нужного

результата.

Успехи и

неудачи при выполнении заданий действуют на большую часть детей этого

возраста так же, как и раньше: успех радует, вдохновляет, а неудача приводит

к растерянности и отказу от работы. Задача взрослого состоит в том, чтобы

научить детей не драматизировать

неудачи, а относиться к ним как к естественному процессу. «Не ошибается тот, кто ничего

не делает».

В результате психолого-педагогических исследований установлено: правильная

организация деятельности старших дошкольников состоит в

том, чтобы, опираясь на игру, постепенно подводить детей к

выполнению учебных заданий. В начале года преобладают задания в форме игры,

а руководство и анализ детских работ

проводится в игровой форме. К концу года

соотношение заданий, даваемых в игровой и учебной форме, должно постепенно меняться:

предпочтение отдается учебным заданиям. Вполне достаточно сказать детям: «Хотите познакомиться с новым приемом работы краской?»

Кроме того, к

концу старшего дошкольного возраста становится

возможным учить детей различать игровые и учебные задания,

понимать, что учебное задание является обязательным и его надо выполнять

независимо от того, хочется тебе этого или нет. А при использовании игровых форм

обучения необходимо выделять моменты, важные для овладения предпосылками

учебной деятельности: точное выполнение правил,

строгое распределение действий между участниками и т. п.

В течение

учебного года занятия следует строить таким образом, чтобы благодаря игровым методам

и приемам внимание детей постепенно

переводилось с результата выполняемых действий на способ получения этого

результата.

Очень важно

обучать дошкольников взаимодействию друг с

другом. Работа по данному направлению начинается с формирования

заинтересованного отношения к общему продукту.

На первых

занятиях общий продукт должен создаваться всей группой.

Дальнейшие

занятия направлены на формирование совместной деятельности

двух детей и разного рода взаимодействий между ними. Такое

взаимодействие должно восприниматься детьми как действительно необходимое для

успеха предстоящей работы. Например, при создании общей картинки дети должны

договориться о том, кто будет рисовать предмет, который может быть изображен

только в единственном числе. Целесообразно заранее показать, к каким нелепостям приводят

несогласованные действия: например, если на общей картинке про двух

жадных медвежат будут нарисованы две головки сыра, то теряется весь смысл.

Предметом обсуждения и согласования последовательно становится: время года,

когда разыгрываются изображаемые события, а также тот момент из жизни

персонажей, который будет изображен на обоих рисунках.

Опыт педагогов,

работающих по данной методике, показывает, что дети начинают рисовать «общие картинки» и

в свободное от занятий время. При этом они объединяются в пары на основе

личных, дружеских отношений. Ни в коем случае нельзя навязывать ребенку другого

партнера. Важно высказывать одобрение по поводу такой дружной работы, демонстрировать

их рисунки (если

они получились удачными) другим детям.

Особенности руководства игровой деятельностью детей дошкольного возраста

Игровая деятельность – ведущая деятельность у детей дошкольного возраста. Она оказывает значительное влияние на развитие личности ребенка. Именно в играх происходит полный и сложный процесс преобразования и усвоения жизненного опыта, формируются главные понятия человеческих взаимоотношений, вырабатываются личностные качества детей, повышаются возможности адаптивности детей в межличностных отношениях. Поэтому роль воспитателя в реализации данных процессов огромна.

Игра является сквозным механизмом развития ребёнка (пункт 2.7. ФГОС ДО), посредством которой реализуются содержание пяти образовательных областей: «Социально — коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно — эстетическое развитие»; «Физическое развитие». Игра является основным видом деятельности детей, а также формой организации детской деятельности. Конкретное содержание игровой деятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется задачами и целями Программы, это отражено в Стандарте дошкольного образования.

Существует несколько классификаций игр:

Классификация игр детей дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой).

1) Игры, возникающие по инициативе ребёнка (детей):

Самостоятельные игры:

- Игра – экспериментирование

Самостоятельные сюжетные игры:

- Сюжетно – отобразительные

- Сюжетно – ролевые

- Режиссёрские

- Театрализованные

2) Игры, возникающие по инициативе взрослого:

Игры обучающие:

- Сюжетно-дидактические

- Подвижные

- Музыкально-дидактические

- Досуговые игры

- Игры – развлечения

- Интеллектуальные

- Празднично – карнавальные

- Театрально – постановочные

3) Игры, идущие от исторически сложившихся традиций:

- Традиционные или народные

Сюжетно-ролевая игра

Д. Б. Эльконин называл сюжетно-ролевой игрой деятельность творческого характера, в которой дети берут на себя роли и в обобщенной форме воспроизводят деятельность и отношения взрослых, используя предметы-заместители. Осваивая сначала действия с предметами, затем с заместителями, ребенок в игре постепенно начинает мыслить во внутреннем плане.

Исследователи выделяют различные структурные элементы игры — основные и переход к сюжетно — ролевой игре происходит в тот момент, когда ребёнок принимает на себя роли. В возрасте от 3 до 5 лет дети находятся на начальном этапе развития сюжетно — ролевой игры. Дети с удовольствием отображают в своих играх бытовые эпизоды из жизни семьи. С обогащением представлений об окружающем мире в играх всё чаще отображается деятельность взрослых. Таким образом, главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры – эта та сфера действительности, которая воспроизводится детьми. В зависимости от этого сюжетно-ролевые игры подразделяются на:

• игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» (большое место уделяется кукле).

• игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд людей (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль).

• игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.).

• игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач: в «моряков» и «летчиков», по содержанию мультфильмов, кинофильмов и т. д.

Прежде чем начать играть, дети придумывают замысел, в нём находят воплощение представления о различных событиях. Младшим дошкольникам довольно часто ещё требуется помощь взрослого для того, чтобы появился замысел игры. Воспитатель создаёт игровую ситуацию, вносит новую игрушку. По мере обогащения игрового и жизненного опыта дети начинают сами определять, во что они будут играть.

Итак, усложнение в развитии игрового умения выражается в следующем:

— сначала замысел игры появляется по инициативе взрослого;

— потом — с помощью взрослого;

— в дальнейшем ребёнок определяет замысел игры по собственной инициативе.

Замыслы детских игр могут быть как однообразными, так и разнообразными. Чем разнообразнее замыслы, тем интереснее игры, а это напрямую зависит от впечатлений об окружающем мире. Следовательно, чтобы замыслы игр были разнообразными, а игры — содержательно интересными, требуется серьёзный подход к планированию и проведению работы по ознакомлению с окружающим миром (образовательная область «Познавательное развитие» (пункт 2.6 ФГОС ДО).

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий; становление сознания, развитие воображения и творческой активности; формирование представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира и т.д.). Решение педагогом задач этой образовательной области позволит детям успешно осваивать в интеграции содержание других образовательных областей, в том числе, ОО «Социально-коммуникативное развитие»: общение и взаимодействие в сюжетно-ролевой игре, умение быть внимательным к чувствам и эмоциям других и т.п.

В качестве основного метода организации сюжетно-ролевых игр можно использовать комплексный метод педагогической поддержки самодеятельных игр (Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой).

Содержание работы организуется в соответствии с возрастом воспитанников:

Группа раннего возраста — приобщение детей к разным играм: предметным (в том числе с составными и динамическими игрушками), простейшим сюжетным, подвижным; перевод предметных действий в действия смысловые в контексте игровой ситуации.

2-я младшая группа — обогащение игрового опыта детей через совместные со взрослым игры (индивидуальные и малыми подгруппами), формирование и развитие игровых действий, простейшего игрового взаимодействия, понимания условности игровой ситуации.

Требования к проведению игры:

В игре с детьми у взрослого может быть две основные стратегии. Взрослый может сам организовать игру на основании заранее продуманного общего направления сюжета и подготовленных предметно — игровых материалов, или он может присоединиться к уже играющим детям. Он участвует с детьми в игре на равных и может влиять содержание и общий ход игры теми же способами, что используют другие играющие. В сюжетной игре он может придумать сюжет игры, выступить с интересным предложением о её сюжетном продолжении, ввести в игру новый персонаж, создать проблемную ситуацию и т.д.

|

Направления руководства игрой |

Задачи руководства игрой |

|

Обогащение содержания игры |

1.Побуждать переносить в игру события из повседневной жизни и тем самым осваивать назначение и свойства предметов. 2.Способствовать умению ставить разнообразные игровые задачи. |

|

Формирование предметных способов решения игровых задач |

3.Обогащать развёрнутые игровые действия с игрушками разнообразным содержанием. 4.Своевременно формировать игровые действия с предметами — заместителями. 5.Побуждать использовать игровые действия с воображаемыми предметами. 6.Подводить к пониманию замены отдельных игровых действий словом. 7.Способствовать тому, чтобы для решения поставленных игровых задач дети использовали разнообразные предметные способы. |

|

Развитие самостоятельности |

8.Развивать у каждого ребёнка самостоятельность в постановке разнообразных игровых задач. 9.Побуждать детей самостоятельно выбирать различные предметные способы для решения поставленных игровых задач. |

|

Побуждение к взаимодействию в игре |

10.Поощрять интерес к играм сверстников. 11.Приучать играть, не мешая друг другу. |

Поскольку игровые способы отображения окружающего мира достаточно сформированы, то дети легко справляются с выбором наиболее приемлемых для конкретной игровой ситуации предметных и ролевых способов решения игровых задач.

Ролевые действия в игре сопровождаются ролевой речью, на начальном этапе сюжетно — ролевой игры — ролевыми высказываниями (область «Речевое развитие», «Социально — коммуникативное развитие», п. 2.6 ФГОС ДО). По мере обогащения жизненного опыта развитие звуковой и интонационной культуры речи ролевые действия становятся более разнообразными, что напрямую зависит от представления детей об окружающем мире.

Специально обучать детей определённым игровым действиям не рекомендуется. Важно, чтобы дети сами придумывали, какие ролевые действия включать в игру, только в таком случае игра будет носить подлинно творческий характер.

Ролевые действия должны быть выразительны, что обеспечивается выполнением характерных движений, жестов, мимики.

Например, в роли мамы одна девочка демонстрирует, что мама ласковая, весёлая, а другая девочка в этой же роли — хмурая, строгая. При этом обе выразительно исполняют принятую роль, но средства выразительности у них разные.

Таким образом, в период формирования ролевых действий обращается внимание, как на разнообразие, так и на эмоциональную выразительность движений, жестов, мимики.

Сюжетно — ролевая игра предполагает сотрудничество с другими играющими, поэтому надо учить детей обращаться с ролевыми высказываниями к партнёру.

Нарастание количества ролевых высказываний постепенно приводит к возникновению ролевой беседы. Инициатором беседы может выступать взрослый.

Исходя из усложнения в развитии игры, задачи руководства игрой дополняются следующими:

— Побуждать детей принимать разнообразные роли.

— Способствовать тому, чтобы при исполнении роли дети использовали различные эмоционально выразительные ролевые действия.

— содействовать формированию умения сопровождать ролевые действия ролевыми высказываниями, обращёнными к игрушке — партнёру, воображаемому собеседнику, взрослому и сверстнику.

Планирование игры по видам деятельности в течение всего образовательного процесса может быть организовано следующим образом:

• Непрерывная непосредственно образовательная деятельность будет включать в себя разнообразные дидактические игры в соответствии с содержанием образовательной работы по соответствующим областям.

• Образовательная деятельность в режиме дня предполагает организацию досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, а также организацию совместных с педагогом сюжетных игр, способствующих обогащению игрового опыта детей. Здесь воспитатель выступает как игровой партнер, носитель игровой культуры, которую передает детям в процессе совместной деятельности.

• Самостоятельная деятельность сопровождается организацией педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. Так создаются условия для формирования возрастных новообразований.

Руководство игровой деятельностью дошкольников

в практике работы воспитателя ДОО

Авхадеева Е.Т., воспитатель

МБ ДОУ «Детский сад №37»,г.Новокузнецк

Очень серьезное требование ФГОС дошкольного образования — вернуть игровую деятельность и статус развивающих игровых занятий в ДОУ. Построенная в игровой форме образовательная ситуация имеет большее педагогическое значение нежели учебное занятие по типу школьного урока.

В условиях введения стандарта необходимо создавать условия для становления и развития игры. Этих условий довольно много, но главным из них является способность и любовь взрослых к игровой деятельности. Иными словами, если взрослые умеют и любят играть, и они будут играть с ребенком, у них есть все шансы построить программу, обеспечивающую психологический комфорт каждому ребенку в течение всего дня.

Игры логически и системно, естественно должны быть включены в целостный образовательный процесс (непосредственно организованную образовательную деятельность, образовательную деятельность в процессе режимных моментов, самостоятельную образовательную деятельность). Ежедневно педагогу следует планировать и организовывать совместные игры:

• подвижные;

• дидактические;

• настольно-печатные;

• театрализованные (режиссерские, драматизации, игры-театры);

• сюжетно-ролевые;

• игры на развитие мимики жестов, на снятие мышечного напряжения;

• коррекцию особенностей развития речи, движений, зрения и слуха детей;

• профилактические игры и упражнения: профилактика плоскостопия, различных заболеваний.

При организации и проведении совместных игр педагог должен занимать позицию равноправного партнера, позицию «маленького ребенка», которому необходимо научиться игре, правилам и действиям.

Начиная с двух — трех лет их основная задача — это формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю, умения видеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама), интересного партнера в игре. Первые игровые ситуации должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием.

В дальнейшем важной особенностью игровых технологий, которые используют воспитатели-педагоги в своей работе, является то, что игровые моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, учебная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима, и игра.

Для развития свободной, самостоятельной игры педагогу нужно создать полноценную предметно-игровую среду и инициирует возникновение игр по интересам детей. (рисунок 2)

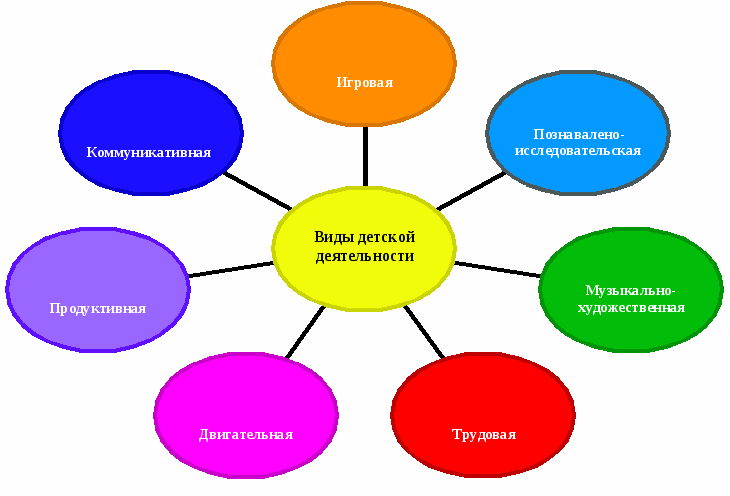

Рисунок 1 «Виды детской деятельности»

В групповой комнате особо выделяется пространство для размещения и оформления новой сюжетно-ролевой игры: вместе с детьми обсуждается ее название, эмблема, месторасположение. Важным условием возникновения длительных игр является то, что новый сюжет, созданный и оформленный в групповой комнате в удобном для всех месте. Игровые атрибуты могут быть размещены в отдельных стеллажах и шкафах, специально оборудованных коробках и корзинах. Важными условиями их использования является доступность для детей, многофункциональность, безопасность для жизнедеятельности детей, разнообразие и многообразие. В группе заранее, перед игрой продумывается и организовывается пространство для развития игры каждого ребенка: столы для рисования и работы с тестом, место для приготовления концерта или презентации, пространство для самого кафе или магазина.

Свободная самостоятельная игра начинается не с распределения ролей и скучной беседы, а с заранее условленного сигнала: со слов «А сейчас можно поиграть», с музыки, песенки, стихотворения, звукового сигнала. Педагог не распределяет роли, а способствует самостоятельному определению ребенка на роль. Педагог продумывает и свое пространственное расположение: находится там, откуда видны все играющие дети; располагается рядом с малышами в условиях разновозрастной группы или поближе к новому игровому пространству, где разворачивается новый, развивающийся сюжет.

При возникновении ссор и конфликтов между детьми воспитатель продумывает тактику поведения: обдумывает целесообразность вмешательства, приемы и способы психологической поддержки детей.

Педагог умело находит место и время для внесения запланированной заранее игровой ситуации (приглашения гостя, внесения новых атрибутов, диалога), которая предполагает удивление детей, стимулирование их творчества и фантазии. При обыгрывании момента удивления педагог не привлекает внимания всех детей искусственно, взаимодействует только с теми детьми, которые сами проявляют интерес к игровой ситуации.

А чтобы воспитание игровых умений и навыков органически сочеталось в игре с обучением и воспитанием надо правильно руководить ею.

Руководство детской игрой будет правильным лишь тогда, когда позволяет сохранить всю прелесть ее творческого характера. Здесь мы учитываем особенности руководства в среднем возрасте: воспитатель продолжает активно участвовать в игре, но чаще роль ведущего поручаем детям; правила игры объясняем до ее начала, при подведении итогов акцентируем внимание на успехах, даже незначительных, чаще организуем словесные игры, игры на внимание. В руководстве играми существуют приемы.

Прямые:

Внесение атрибутов, которые не требуют специального обучения, взятие на себя роли, подсказка в ходе игры, направление игры в нужное русло, переключение внимания на другую игровую ситуацию.

Косвенные:

Целевые прогулки и экскурсии, чтение литературных произведений, конструирование из природного материала и бумаги, работа с родителями (консультации, информационные папки).

При руководстве игрой мы стараемся учитывать интересы и желания детей. Мы должны суметь подыграть, создать игровую ситуацию, поддержать инициативу, опереться на чувства, использовать юмор и предвосхищающую оценку.

В руководстве играми следует выделить три этапа:

Подготовка – проведение – анализ результатов.

В подготовку мы включаем: отбор игры, места, определение количества участников, отбор необходимого материала.

Проведение: объяснение игры начинаем с ознакомления с ее содержанием, с дидактическим материалом, после чего излагаются правила и описываются игровые действия.

Подведение итогов: ответственный момент – мы отмечаем тех, кто хорошо выполнял правила, помогал товарищам, был активен, честен, порицаем тех, кто нарушал правила.

Кроме того, что игра организуется взрослыми, дети должны уметь самостоятельно организовать свою игру. Для воспитания навыков и умений самостоятельной организации игры мы используем: поручения, задания, беседы, поощрения.

Также путем советов, индивидуальных заданий и поручений формируем умение определения ребенком роли и доведение ее до конца. Развиваем навыки самостоятельного использования в играх материала для ряженья, маски, музыкальные инструменты. На протяжении всей своей деятельности в группе, мы стараемся изучить характеры, склонности и привычки детей, стараемся постоянно помогать детям лучше узнавать друг друга. Вместе с психологом проводим конкурсы на выразительность речи, мимики, жестов. Все это делаем для того, чтобы улучшить качество игры.

Каждая игровая ситуация общения дошкольника со взрослыми, с другими детьми является для ребенка «школой сотрудничества», в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и спокойно переносить свои неудачи; регулировать свое поведение в соответствии с социальными требованиями.

Чтобы дети играли, мы должны играть вместе с детьми на протяжении всего дошкольного детства. Чем разнообразнее, интереснее игры детей, тем богаче и шире для них окружающий мир, светлее и радостнее их жизнь. Без увлекательной игры не может быть страны детства.

Литература

1. Арушанова, А. Г. Коммуникативное развитие: проблемы и перспективы / А. Г. Арушанова // Дошкольное воспитание. — 1998. — № 6. С. 86-89.

2. Бабанский, Ю. К. Об управлении процессом воспитательного воздействия / Ю. К. Бабанский // Советская педагогика. — 1971. — № 8. — С. 33-41.

3. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте (психологическое исследование) / Л. И. Божович. — М.: Педагогика, 1968. — 464 с.

4. Вахтеров, В. П. Основы новой педагогики / В. П. Вахтеров. — М., 1916. — 592 с.

5. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — СПб.: Союз, 1997. — 224 с.

6. Давыдов, В. В. Развивающее образование: теоретические основания преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней / В. В. Давыдов, В. Т. Кудрявцев // Вопросы психологии. — 1997. — № 1. — С. 18-21.

7. Каганер, Л. О. Планирование дошкольного воспитания / Л. О. Каганер // Дошкольное воспитание. — 1931. — № 9. — С. 7-10.

8. Лисина, М. И. О механизмах смены ведущей деятельности у детей в первые семь лет жизни / М. И. Лисина // Вопросы психологии. — 1978. — № 5. — С. 73-78.

9. Маралов, В. Г. Формирование основ социальной активности личности в детском возрасте (дошкольник — мл. школьник) / В. Г. Маралов, В. А. Ситаров. — М.: Прометей, 1990. — 220 с.

10. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка / под ред. М. Л. Шипицыной. — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2003. — 528 с.

11. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / под ред. Л. А. Венгера ; научно-исслед. ин-т дошкольного воспитания ; Акад. пед. наук СССР. — М.: Педагогика, 1986. — 224 с.

12. Урунтаева, Г. А. Диагностика психологических особенностей дошкольника: практикум для сред. и высш. пед. учеб. заведений и работников дошк. учреждений / Г. А. Урунтаева. — М.: Издательский центр «Академия», 1996. — 96 с.

15. Усова, А. П. Обучение в детском саду / А. П. Усова. — М.: Педагогика, 1970. — 143 с.

3

«Приёмы и методы руководства детской игрой в дошкольном возрасте».

В дошкольном детстве все занятия с детьми и большинство мероприятий строятся на игровых методах. Такой подход, как известно, основывается на сензитивном виде деятельности ребёнка – игре. Значимость игры трудно переоценить. Игра учит, развлекает, позволяет легче пережить трудности, «отыграть» травмирующие ситуации, осознать многие моменты и события, позволяет почувствовать что-то, увидеть ситуацию со стороны. Если ребёнок не играет – это один из самых тревожных сигналов, указывающих на то, что с ним что-то не так: заболел, сильно переживает или подавлен, развивается дисгармонично. Наблюдая детскую игру, можно многое узнать. Об интересах и потребностях, о стилях общения и воспитания ребёнка, отношении к нему близких взрослых, об ожиданиях от окружающего, специфики времени, культуре и традициях общества в целом и т.д. Не напрасно одним из диагностических критериев среди специалистов является игра. А в современном мире игру используют при работе и со взрослыми.

Установка контакта между детьми – дошкольниками тоже, как правило, сразу после знакомства переходит в игру. Так дети, знающие много игр и умеющие их организовать, вовлечь, способные придумать и поддержать игру и игровые действия, почти всегда пользуются большой популярностью не только среди сверстников, но и среди старших и тем более, младших.

Споры взрослых, особенно педагогов , о том, нужно ли учить детей играть, то затихают, то вспыхивают с новой силой. Дело в том, что за последние десятилетия намечена тенденция особенностей развития и физических состояний детей и подростков, выраженная в увеличении и разно плановости психологических и психических трудностей, поведенческих и эмоционально-деструктивных расстройств, заставляющих специалистов снова и снова искать причины и связывать их со следствиями. Переход к цифровизации и роста повсеместного использования технических средств сыграл в этом не последнюю роль. Между тем, практика показывает, что непосредственное общение межу детьми, детьми и взрослыми, в том числе в игре, требует особой внимательности со стороны взрослого, осторожности в выборе темы, подборе методов и направлений.

Самостоятельная игра детей важна, но участие взрослого не только значительно обогащает сам процесс, иногда являясь непременным условием сохранности игры как процесса, но и может способствовать развитию социально – коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер ребёнка, а так же психических функций в целом.

Ориентируясь на возрастные особенности детей, включение в игру детей взрослого различается. В таблице приведены основные приёмы и методы руководства детской игрой, приведённые в ознакомительных целях, что бы помочь педагогу в выборе и использовании для конкретной возрастной категории.

Таблица 1. Приёмы и методы руководства детской игрой в дошкольном возрасте.

|

Методы возраст |

2-3года |

3-4 года |

4-5 лет |

5-6лет |

6-7 лет |

|

Прямые |

Внесение игрушки, поручение Совместная игра, показ, диалог, вопросы, эмоциональность |

Распределение участия, включение |

Распределение участия, включение |

Планирование, последовательность, рассказ, объяснение, проблемные ситуации |

Планирование, последовательность, рассказ, объяснение, проблемные ситуации, изменение сюжета, задачи, привнесения , |

|

косвенные |

Обстановка, атрибуты, совместное наблюдение, рассматривание, подключение, проблемная ситуация, игровая обстановка |

Внесение игрушки, поручение, экскурсия, наблюдение, включение педагога, обучение, поощрение, вопросы |

Внесение игрушки, поручение Похвала, поддержка, наблюдения, рассказы, факты из жизни, проблемные ситуации |

атрибуты, изготовление атрибутов, чтение, экскурсии, наблюдения, разнообразие телепередачи материала, самоделки, |

атрибуты, изготовление атрибутов, чтение, экскурсии, наблюдения, разнообразие телепередачи материала, самоделки |

|

комплексные |

Похвала, поддержка, заинтересованность |

Похвала, поддержка, заинтересованность |

Похвала, поддержка, заинтересованность |

Похвала, поддержка, заинтересованность |

Похвала, поддержка, заинтересованность |

Таблица 2. Циклограмма организации разных видов игр детей в режиме дня.

|

№ |

Режим.моменты |

Виды игр |

|

1 |

1.пол.дня |

Дидактические, настольные, сюжетно-ролевые, словесные |

|

2 |

прогулка |

Подвижные, сюжетно-ролевые, проблемно-поисковые |

|

3 |

2 пол.дня |

Театрализованные, коммуникативные |

|

4 |

прогулка |

Подвижные, сюжетно-ролевые, развлекательные |

Литература:

1.Васильева М.А. Руководство играми детей в дошкольном

учреждении: из опыта работы / М.А. Васильева. — М.: Просвещение,

2006. — 112 с

2. Гогоберидзе А. Г. Теория и методика воспитания детей дошкольного

возраста / А.Г. Гогоберидзе. — М.: Издательский центр «Академия»,

2005. — 320 с.

3. Кравцов Г.Г. Игра как ведущая деятельность и форма организации

жизни дошкольника / Г.Г. Кравцов. — М.: Юрайт, 2010. — 288 с.

4. Мамайчук И.И. Развитие ребенка от рождения до семи лет. Методика

наблюдения ребенка / И.И. Мамайчук. — СПб., 2008. — 126 с.

5. Михайленко Н.Я. Как играть с ребенком / Н.Я. Михайленко. — М.:

Просвещение, 2001. — 136 с

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491981-metody-i-priemy-rukovodstva-igroj-doshkolniko

Яна Игоревна Архипенко

Эксперт по предмету «Педагогика»

Предложить статью

Значение руководства сюжетно-ролевой игрой

Игра является не просто забавой для ребенка дошкольного возраста, а ведущим видом деятельности, в процессе которой формируется и развивается его личность.

Сюжетно-ролевая игра интересна детям тем, что в процессе игры они могут на время «войти» в мир взрослых, примерить на себе различные роли и профессии, понять их значимость в жизни. Кроме того, сюжетно-ролевые игры развивают у детей творческое отношение к окружающей действительности, дают выход энергии и эмоциям детям, учат общаться с окружающими людьми, обогащают его новыми знаниями, умениями, навыками и практическим опытом.

Замечание 1

Таким образом, сюжетно-ролевая игра является первой «школой» для ребенка, которая формирует у него качества, необходимые для полноценного существования в окружающем социуме.

Важным моментом в процессе организации сюжетно-ролевой игры является руководство игрой. В детском саду сюжетно-ролевыми играми дошкольников руководят воспитатели. Во время руководства воспитатель оказывает воздействие на все стороны личности ребенка (чувства, воля, поведение и т.д.), используя их в целях всестороннего развития ребенка.

Процесс руководства сюжетно-ролевой игры необходим не только для того, чтобы игра развивалась по сюжету, но и для того чтобы воспитатель мог уточнить и углубить некоторые знания и представления детей. Например, для выполнения роли врача в игре ребенок должен не только иметь представление о работе врача, но и перевести ее игровые действия. Это достигается посредством руководства со стороны воспитателя (объяснение, показ, уточнение и т.д.).

Во время руководства воспитатель помогает детям устанавливать взаимоотношения, учит договариваться друг с другом и т.д.

Замечание 2

Таким образом, сюжетно-ролевая игра под руководством воспитателя не только закрепляет у детей конкретные знания и представления, но и выступает своеобразной формой активной познавательной деятельности по овладению новыми знаниями и умениями.

«Руководство сюжетно-ролевыми играми дошкольников » 👇

Виды и направления руководства игрой

Руководством сюжетно-ролевыми играми дошкольников осуществляется в двух направлениях.

Косвенное руководство – осуществляется без непосредственного вмешательства воспитателя в игру детей, направлено на обеспечение получения детьми определенного практического и жизненного опыта.

Основные приемы: наблюдение, целевая прогулка, экскурсия, беседа, чтение, просмотр фильмов, специальные занятия и т.п.

В процессе сюжетно-ролевой игры воспитатель наблюдает за игрой детей, при необходимости он дает им указания, подсказки, направляет игру детей в нужное русло и т.д., но при этом сам он не выполняет игровых действий.

Прямое руководство – осуществляется путем вмешательства воспитателя в игру детей, либо он принимает в ней непосредственное участие.

Основные приемы: роль в игре, показ игрового действия, советы в процессе игры, разъяснения, беседа, различная помощь в ходе игры и т.п.

Данное руководство осуществляется у детей младшего дошкольного возраста, так как они не в полной мере еще овладели умениями играть. Воспитатель принимает непосредственное участие в игре, чаще всего он выполняет определенную роль, то есть играет вместе с детьми и при этом руководит ими.

Роль педагога в руководстве игрой

Роль воспитателя в руководстве сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста зависит от возраста детей.

Дети младшего дошкольного возраста чаще нуждаются в помощи (руководстве) воспитателя в процессе игры, так как у них еще небольшой игровой опыт. Дети старшего дошкольного возраста имеют достаточный игровой опыт и могут самостоятельно организовать сюжетно-ролевую игру. Руководство со стороны воспитателя необходимо только в том случае, если у детей возникла спорная или конфликтная ситуация, либо если игра организована воспитателем для усвоения ими конкретных знаний и умений.

Замечание 3

Таким образом, роль воспитателя в руководстве сюжетно-ролевыми играми дошкольников заключается в том, что он выступает как носитель игровых действий и игрового опыта, направленных на сохранение устойчивого игрового замысла.

Задача воспитателя в процессе руководства сюжетно-ролевыми играми в младшей дошкольной группе:

- Показать детям необходимые игровые действия.

- Описать сюжет и характерные черты персонажа.

- Упражнять детей в игровых действиях в различных ситуациях.

- Создание проблемных игровых ситуаций, с целью активации деятельности детей.

Таким образом, основная задача воспитателя младшей группы в процессе руководства сюжетно-ролевой игрой заключается в том, чтобы научить детей играть и развивать у них игровые действия.

В средней дошкольной группе воспитатель в процессе руководства игрой выступает как партнер. Его основная задача заключается в обогащении игрового опыта детей.

Воспитатель средней группы во время руководства сюжетно-ролевой игрой:

- принимает непосредственное участие в игре;

- предлагает тему игры, ставить проблемные задачи или вопросы, проводит беседы перед началом игры, распределяет роли и обговаривает действия персонажей;

- при необходимости дает детям советы;

- вместе с детьми создает сюжет, следит за его развитием, комбинирует последовательность игровых действий;

- дает подсказки по ходу игры.

Воспитатель старшей и подготовительной к школе группе выступает в роли наблюдателя. Его основная задача формировать у детей умения и навыки строить и развивать сюжет игры совместными усилиями, понимать партнеров по игре и согласовывать с ними свои игровые действия.

В процессе руководства сюжетно-ролевыми играми старших дошкольников воспитатель:

- дает советы перед началом игры;

- в случае затруднений в ходе игры оказывает помощь (намек, подсказка, совет, наводящий вопрос и т.д.);

- при необходимости осуществляет прямое вмешательство в игру детей (особенно если она начинает приобретать отрицательное направление, воспитатель находит игровые действия и приемы исправить эту ситуацию и направить игру в нужное русло).

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме