| Чигиринский поход | ||

| Основной конфликт: Русско-турецкая война (1672—1681) | ||

Район Чигирина на карте Киевского воеводства. Ян Янссон. Амстердам, ок. 1663 |

||

| Дата |

апрель — август 1678 |

|

|---|---|---|

| Место |

Правобережная Украина |

|

| Итог |

Взятие турками Чигирина |

|

| Противники | ||

|

|

||

| Командующие | ||

|

||

| Силы сторон | ||

|

||

| Потери | ||

|

||

| |

|---|

|

Чигиринские походы • Осада Чигирина (1677) • Бужинская битва • Чигиринский поход (1678) • |

Чигиринский поход 1678 — решающая кампания в ходе русско-турецкой войны за Правобережную Украину.

Содержание

- 1 Переговоры и подготовка к войне

- 2 Начало кампании

- 3 Осада Чигирина

- 4 Бои на Тясминских высотах

- 5 Падение Чигирина

- 6 Отступление к Днепру

- 7 Окончание кампании

- 8 Обвинения

- 9 Награды

- 10 Итоги

- 11 Примечания

- 12 Литература

Переговоры и подготовка к войне[править | править вики-текст]

По окончании Первого Чигиринского похода русское правительство попыталось восстановить дипломатические отношения с Турцией. 12 декабря 1677 в Стамбул был направлен Афанасий Поросуков с грамотой о вступлении на престол Федора Алексеевича и предложением мира. При этом русские, очевидно, надеялись удержать Правобережную Украину. Уже с дороги гонец сообщал 28 декабря, что османские войска оставлены зимовать по обоим берегам Дуная, а на 1 апреля назначен новый поход. В ответ на русские предложения султан написал, что владеет Украиной по праву завоевателя, и требовал сдать Чигирин и другие города[2].

Многие турецкие сановники склонялись к миру с Россией, поскольку обстановка на среднем Дунае открывала большие возможности для османской агрессии, но великий визирь Кара-Мустафа желал смыть позор неудачного похода, и настоял на продолжении войны. Ибрагим-паша и хан Селим-Гирей были смещены со своих постов, а визирь сам встал во главе армии[3].

В октябре 1677 в Чигирин прибыл стольник Василий Тяпкин, имевший задание выяснить, стоит ли и дальше оборонять город. Князь Г. Г. Ромодановский и гетман И. С. Самойлович настояли на продолжении обороны. Зимой 1677/1678 начались фортификационные работы, а гарнизон был усилен. Воеводой был назначен Иван Ржевский, его заместителем Патрик Гордон, прибывший в крепость со своим драгунским полком и отрядом пехоты в апреле. Шотландец значительно усилил оборонительные сооружения, а также возвел целую систему внешних укреплений[4]. 12 апреля 1678 на заседании Боярской думы было решено отправить южную армию к Чигирину. Командующим был назначен князь Ромодановский, заместителями которого стали его сын Михаил, окольничий Петр Скуратов и думный дворянин Иван Лихарев. Правительство ещё надеялось избежать войны, и Ромодановскому было предписано вступить с турками в переговоры, не допуская их к городу[5], а в случае невозможности удержать Чигирин — уничтожить крепость и отступить к Киеву[1]. Ромодановский послал на усиление Чигирина генерал-майора Г. И. Косагова с его полком и двумя полками донских казаков, всего 9719 человек. Косагов закрепился у переправы в трех милях от города, к которому послал 2500 человек[6].

Для обороны Левобережной Украины собиралось войско под командованием Касимовского царевича Василия Арслановича и боярина князя С. А. Хованского. Значительный отряд был сосредоточен в Киеве под командованием воеводы князя А. М. Голицына. Поскольку Киев был второй целью османов после Чигирина, там были проведены инженерные работы под руководством полковника Виллима фон Залена[7].

Начало кампании[править | править вики-текст]

Военные действия начали крымские татары и запорожцы. Татарские отряды с января тревожили границы Украины, затем собрались у реки Росавы и напали на территорию Переяславского полка, разграбили несколько сел и увели много пленных. Полковник Лысенко с казаками и отрядом стрелецкого головы Юдина настиг их у села Хотецкого, в 10 км от Переяславля, и разбил, отняв добычу. Запорожский кошевой атаман Иван Сирко, спустившись по Днепру, разгромил у Казы-Кермена турецкий караван, подвозивший снаряжение и припасы для будущей осады Чигирина. Казаки взяли семь пушек и двадцать знамен, после чего Сирко выступил к Бугу, надеясь уничтожить переправы и атаковать арьергард армии великого визиря с обозом[8].

В конце апреля войско великого визиря сосредоточилось у Исакчи, затем к нему присоединились отряды валашского и молдавского господарей, а после переправы через Буг — Юрий Хмельницкий с 4 тыс. казаков. Войско двигалось медленно, ожидая крымского хана, который подошел за два перехода до Чигирина[9].

Оценки численности турецкой армии в источниках разнятся, но из сообщений наиболее осведомленных современников — секретаря французского посольства Ф. де ла Круа, и Патрика Гордона — исследователи делают вывод, что собственно турок было около 80 тыс., татар — около 30 тыс., и тысяч 20 вспомогательных «пионерных» частей (валахи и молдаване); итого 130—140 тыс.[10][11]

Гетман с 30 тыс. выступил из Батурина 10 мая. 50-тыс. войско Ромодановского выступило из Курска ещё 14 апреля. 17 мая войска соединились на Артополоте, и 12 июня пришли в Лубны. С Дона подошли казаки атаманов Михаила Самаренина и Фрола Минаева[12][9].

Осада Чигирина[править | править вики-текст]

По сведениям Гордона, на 5 июля гарнизон крепости насчитывал 11 713 человек, затем его численность возросла примерно до 13,5 тыс. Это было на 4 тысячи больше, чем в прошлом году, но теперь приходилось оборонять бóльшую площадь, и силы противника намного превышали прошлогодние. Если тогда соотношение было 1:7, то теперь 1:10. На этот раз турки основательно подготовились к осаде и обеспечили подавляющее преимущество в артиллерии, располагая 31 тяжелым орудием, из них четырьмя «сверхтяжелыми» (для перевозки каждого требовалось 32 буйвола), 130 полевыми пушками и 15 мортирами. Защитники могли противопоставить этой мощи только 11 больших пушек, 68 средних и малокалиберных, и 4 мортиры. Опытных артиллеристов оказалось крайне мало, и к орудиям приставили необученных солдат, к тому же воевода запретил пристрелку орудий под предлогом сбережения пороха и боеприпасов. Все это отрицательно сказалось на действиях русской артиллерии во время осады: мало того, что на четыре турецких выстрела русские едва могли ответить одним, так ещё и стрельба велась крайне неточно, в то время как турецкие канониры редко промахивались[13].

8 июля турки появились под Чигирином. На следующий день визирь послал осажденным требование сдать город. Вечером в Чигирин прибыло пополнение, числом 2200 человек. Косагов, охранявший переправу у Тясмина, получил приказ занять позицию ближе к городу. Это было ошибкой, так как визирь направил к Тясмину 10-тыс. отряд татар. Русская армия уже переправлялась через Днепр, и татары наткнулись на корпус генерала В. А. Змеева, атаковали его, были отбиты, но сохранили контроль над переправой[14][6].

Ночью 9/10 июля осажденные предприняли первую вылазку, которая переросла в настоящее сражение. Потери турок составили более 800 человек[15]. 10 июля турки начали артиллерийский обстрел крепости. Турецкое осадное искусство не уступало европейскому, за время 22-летней осады Кандии османы приобрели большой опыт, и участники обороны Чигирина не скрывали своего удивления перед скоростью сооружения и хитроумным устройством турецких параллелей и апрошей, для которых даже каменная скала не представляла препятствия. Особенную угрозу представляло минирование. У русских единственный опытный минер погиб в начале осады, и от применения контрмин пришлось отказаться, тем более, что русские не имели навыков борьбы в подземных ходах.

26 июля казакам, оборонявшим нижний город, было доставлено письмо от «Георгия Гедеона Венжика Хмельницкого, Князя Украины», в котором их убеждали сдать Чигирин султану и не полагаться на помощь от московита, который «подобно сухой увядшей ветке или побегу древа торчит из навозной кучи»[16]. Как и прошлогодние универсалы, это послание не принесло автору никакой пользы.

Османская артиллерия ежедневно подвергала город сильному обстрелу (иной раз до тысячи ядер и гранат за день), под прикрытием которого турецкие осадные работы все ближе подходили к внешним укреплениям. 28 июля в нижнем городе от попадания снаряда загорелась церковь, и пожар опустошил большую часть города. На следующий день турки начали концентрировать огонь на отдельных участках укреплений, постепенно пробивая в них бреши. 3 августа турки три раза штурмовали образовавшийся пролом, но Гордон успел возвести за ним новый ретраншемент и отразил атаки, несмотря на то, что противник пытался расширить брешь, сосредоточив против неё 17 орудий. Подрыв мины обрушил часть стены на другом участке, и туда немедленно бросились турки с 12 знаменами. После жестокого двухчасового боя защитники выбили их из пролома[17][18].

Воевода Ржевский, отправившийся осматривать повреждения от взрыва турецкой мины, был убит осколком тяжелой гранаты. Вечером на совещании командиров на его место был назначен Патрик Гордон, хотя это и не соответствовало принятой практике[19].

Бои на Тясминских высотах[править | править вики-текст]

12 июля русско-украинская армия завершила переправу у Бужина, а на следующий день её передовые части были атакованы на широком фронте 20-тыс. турецким корпусом при поддержке татар. Хан нанес удар по полку Змеева, занимавшего левый фланг. Русские не выдержали и начали отступать. Положение спас стольник Пушкарского приказа Семен Грибоедов, командовавший артиллерией. Частый обстрел замедлил турецкое продвижение и позволил контратаковать. Османы были отброшены. 15 июля русские снова потеснили турок, однако, решительных действий Ромодановский и Самойлович не предпринимали, дожидаясь подхода князя К. М. Черкасского. Тот прибыл только 28 июля, и привел всего 4 тыс. черкесов и калмыков. За это время турки успели укрепиться на Тясмине. Наиболее сильную позицию — Стрельникову гору, «фронтом к Днепру»[20] — занимал корпус Каплан-паши[21].

Было решено переправиться через Тясмин у Кувечинского перевоза. 31 июля авангард под командованием князя Черкасского и генерал-майора Франца Вульфа разбил передовые части турок и отбросил их к высотам. Контратака противника также была отбита, и основные силы воеводы и гетмана подошли к переправе. Тем не менее, переправляться на виду у противника было небезопасно, и сначала было решено отбить Тясминские высоты. Для штурма хорошо укрепленной позиции были направлены отборные силы: московские выборные полки Шепелева и Кровкова, приказы московских стрельцов и несколько казачьих и солдатских полков.

1 августа войска атаковали Тясминские высоты, но были отражены турками и в большом беспорядке вернулись в лагерь. 3-го сражение возобновилось. Генерал-поручик А. А. Шепелев и генерал-майор М. О. Кровков со своими полками (5—6 тыс.) занимали правое крыло. В резерве у них стоял Змеев с 10 тыс. пехоты и конницы. В центре находились 9 стрелецких приказов (5600 чел.), у них в тылу около 15 тыс. дворянской конницы. На левом крыле стояли казаки. Белгородские и севские полки наступали ещё левее отдельным корпусом. Основной удар наносился правым флангом. Выборные полки преодолели сопротивление турок и взобрались на Стрельникову гору, но затем были контратакованы и, потеряв около тысячи человек, отброшены, а Шепелев ранен[22]. 500 солдат оказались в окружении, выдержали несколько атак противника, в которых дело «дошло до прикладов», потеряли много людей, но были спасены стрельцами, зашедшими с левого фланга.

Авангард оправился от поражения, и при поддержке резерва вновь поднялся на холм. Кавалерия развернулась на высотах и атаковала турок. Первый натиск турки отразили, в бою погиб генерал-майор фон дер Низин, покинутый своими людьми; затем русские контратаковали и добились победы. По словам Гордона, в трехчасовом сражении турки потеряли всего 500 человек, в их числе двух пашей; потери христиан составили полторы тысячи. Было взято 28 орудий. Ночью турки отошли за Тясмин и сожгли за собой мосты.

4 августа армия расположилась лагерем в двух милях от Чигирина. Встать под самым городом или ввести в него значительный отряд пехоты Ромодановский и Самойлович не решились, и так и простояли до конца осады, лишь посылая на смену частям гарнизона отдельные полки, что отрицательно сказалось на обороне, так как прибывшие не имели достаточного опыта и легко поддавались панике[23].

Падение Чигирина[править | править вики-текст]

4 августа в город прибыли полки Юнгмана и Россворма, 5-го были направлены ещё 2500 солдат и 800 стрельцов, которые должны были произвести вылазку. Турки взорвали укрепления ещё на одном участке, и снова пошли на штурм, но были отбиты. В ночь 6/7 августа Косагов попытался укрепиться на островке ниже по течению, но утром был выбит оттуда турками. Генерал-майор Вульф также закрепился на одном из островов, откуда без особого успеха обстреливал турецкий лагерь. Поскольку турки усилили натиск и взорвали несколько мин, обрушив часть внешних укреплений, Ромодановский решился направить для поддержки гарнизона 15-тыс. отряд Вульфа, но мост через Тясмин сломался, и передовые части вошли в город только утром 10-го. Вылазка, предпринятая крупными силами, оказалась неудачной[24][25].

Утром 11-го в нижний город был прислан полк Самуэля Вестгофа. Около часа дня две турецкие мины проделали значительную брешь в укреплениях, казаки в панике бросились в город, после чего турки начали общий штурм. Гордон спешно направил против них два солдатских и два казачьих полка, они не дали противнику дойти до рыночной площади, и выбили его из города. Собрав свежие силы, турки снова атаковали, у моста через Тясмин уничтожили эскадрон из полка Вестхофа, около 600 русских и казаков, и взяли 5 знамен. Войска гарнизона, в панике бросившиеся на сломанный мост, обрушили его, и много людей погибло в реке.

Тем временем турки подожгли город. Гордон, оставив командовать полковника Корнелиса фон Бокховена, все ещё пытался организовать оборону верхнего замка. С помощью прибывших подкреплений ему до ночи удавалось сдерживать турецкий натиск у мельничной плотины между городом и замком, временами переходя в контратаки. В третьем часу ночи от Ромодановского прибыл письменный приказ уничтожить крепость и отступать. В городе бушевал пожар, посланные на помощь части дезертировали, Вестгоф оставил позиции, даже не уведомив об этом Гордона, но остатки гарнизона ещё сражались. Гордон покинул замок одним из последних, после того как поджег пороховой погреб. От взрыва, по его словам, погибло около четырёх тысяч турок[26], ворвавшихся в цитадель. Осажденные потеряли в уличном бою 11 августа много офицеров, в том числе Бокховена, и 500—600 солдат. Сколько людей погибло во время бегства на переправе, неизвестно[27][28][29].

По словам Гордона, Чигирин «был обороняем и потерян, оставлен, но не взят»[30].

Отступление к Днепру[править | править вики-текст]

12 августа армия, построившись в огромное каре, окруженное подводами, начала отступать к Днепру. Турки и татары под командованием Каплан-паши пытались задержать её, предприняв несколько атак против арьергарда и фланга. 13 августа марш продолжился, в арьергарде были поставлены отборные части под командованием генерал-майора Вульфа. Достигнув лагерных укреплений на берегу Днепра, войска заняли там позиции. Верхний форт, соединявшийся валом с лагерем, занят не был, и турки немедленно им овладели, поставив там батарею, которая с господствующей высоты начала обстрел русского лагеря.

Они постоянно палили по лагерю ядрами и гранатами, и почти ни один выстрел не обходился без потерь из-за [нашего] переполненного и тесного расположения и прекрасного вида, что открывался с холмов на любую часть лагеря.

— Гордон, с. 96—97.

14—16 августа русские несколько раз атаковали турецкую позицию, но всякий раз бывали отбиты с уроном. Турецкие отряды переправлялись через Днепр и вступали в бои с казаками. Только с помощью суровых наказаний удалось остановить дезертирство дворян, пытавшихся бежать из лагеря за Днепр. Воеводам всех пограничных с Украиной городов было приказано провести дополнительный набор в армию царевича Касимовского и идти на помощь Ромодановскому и Самойловичу. 21 августа турки оставили форт. 23 августа стало известно об отступлении турок из-под Чигирина, который они перед уходом разрушили окончательно[31].

Окончание кампании[править | править вики-текст]

К 27 августа русско-украинские войска ушли за Днепр. Прибыв в Сумы, воевода распустил войска. Турки двинулись на запад, переправились через Тясмин и встали лагерем у Капустиной Долины. Кара-Мустафа послал отряд захватить Канев; население было перебито, кроме 70 человек, укрывшихся в церкви, которых пощадили по ходатайству Хмельницкого. Тому на помощь были направлены войска, чтобы овладеть Немировым, Кальником и другими городами, уступленными Польшей по Журавенскому миру. Затем османы вернулись на Дунай[32][31].

По донесению, представленному в Разрядный приказ, потери русских в кампании 1678 составили 3290 человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, и 5430 ранеными. Потери Чигиринского гарнизона Ромодановский определил в 332 убитыми и 1047 ранеными, что представляется совершенно невероятным. Гордон приводит данные о потерях от турецкого артобстрела с 9 по 16 июля и с 25 июля по 10 августа, и они составляют 657 убитых и 1079 раненых. Путем экстраполяции, из расчета среднесуточных потерь, общая цифра за месяц должна составлять около 950 убитых и 1500 раненых, и это не считая погибших при вылазках. Число жертв 11—12 августа вообще не поддается исчислению; по сведениям Гордона, в боях в самом Чигирине и у переправы погибло 25 офицеров и не менее 1200 солдат и казаков[33].

Турецкие потери точно неизвестны; по-видимому, ближе всего к истине де ла Круа, который сообщает о гибели более 30 тысяч османов и о том, что турки говорили, будто никогда ещё победа не доставалась им такой дорогой ценой, и с таким ожесточенным сопротивлением до этого сталкиваться не приходилось[34].

Обвинения[править | править вики-текст]

Степень вины Ромодановского и Самойловича, стоявших в двух милях от города и не оказавших ему помощи, является давним предметом дискуссии. Слухи об их предательстве поползли сразу же; говорили, что турки грозили князю содрать кожу с головы его сына, находившегося в плену, набить её соломой и послать в подарок[35]. Уже Костомаров[36] отверг эти домыслы и указал на то, что у воеводы и гетмана был тайный приказ царя разрушить Чигирин, если окажется невозможным его удержать[37]. Атаман Сирко прямо обвинил Ромодановского и Самойловича в нежелании помогать Правобережью. В Москве ходили слухи, что в Чигирине погибло до 30 тыс. русских и украинцев, а потери полевой армии были ещё больше. Иностранные наблюдатели, в частности голландский резидент в Москве ван Келлер, также пишут, что Ромодановскому будет трудно избавиться от чигиринского позора[38].

Из современных историков невиновность Ромодановского в поражении под Чигирином отстаивает А. П. Богданов, полагающий, что воевода исполнял волю правительства, а затем был вынужден принять на себя вину за неудачу (Брайан Дэвис, однако, указывает, что Ромодановскому были даны полномочия самолично решать судьбу города[1]). Он был отправлен в отставку, а в 1682, во время Московского бунта растерзан стрельцами, припомнившими ему Чигирин.

Большинство же историков указывает на четыре главные ошибки русско-гетманского командования[1]:

1. Отказ Ромодановского и Самойловича от форсирования Днепра 26 июня (войска достигли Бужина лишь 3 июля); 2. Отвод Ромодановским 10 июля войск Косагова с Крыловской переправы для охраны отряда Самойловича, что позволило крымско-турецким войскам взять переправу под контроль; 3. Царский приказ, предписывавший Ромодановскому не покидать лагерь в Бужине до подхода отряда князя Черкасского. Это задержало продвижение войск на три недели, а подошедшие 29 июля подкрепления оказались немногочисленными (ок. 5 тыс.) и малобоеспособными); вынужденное же стояние войск, по свидетельству Самойловича, привело к дезертирствам из армии Ромодановского. Впрочем, на решение не предпринимать активных действий повлияла и полученная разведывательная информация о планах османских войск снять осаду с Чигирина и продвигаться в направлении Киева; 4. Отказ Ромодановского от форсирования Тясмина в период с 3 по 12 августа; главнокомандующий ограничился отправкой немногочисленных подкреплений гарнизону крепости.

Действительными причинами были, по-видимому, неуверенность правительства и командования в своих войсках (дворяне, отправляясь на войну, надеялись «государю послужить, а саблю из ножен не вынимать»[39], было много уклонявшихся от набора и дезертиров), а также плохая организация, неумелое руководство[40], несогласованность и противоречия в среде командования (как на стратегическом уровне — между Ромодановским и его политическим конкурентом, воеводой Большого полка князем В.В.Голицыным, так и на тактическом — между командующими отдельных подразделений)[1]. Патрик Гордон отмечал также низкий уровень выучки гарнизона крепости, особенно (но не исключительно) войск старого образца[1].

Награды[править | править вики-текст]

Гордон, получивший за время осады четыре ранения, в том числе пулей в лицо, был произведен в генерал-майоры и назначен одним из командиров киевского гарнизона (о чем лично хлопотал гетман Самойлович)[41]. Матвей Кровков был пожалован в генерал-поручики, а в следующем году царь сделал его и Шепелева полными генералами и приказал «писать с вичем»[42].

Итоги[править | править вики-текст]

Поражение под Чигирином фактически решило исход войны. Османский протекторат над Правобережной Украиной был восстановлен. 22 декабря в Стамбул был отправлен гонец Василий Даудов с новыми мирными предложениями. Страх перед возможностью османского нашествия был столь велик, что от имени патриарха Иоакима и собора турецкому муфтию была направлена грамота с просьбой о содействии в заключении мира. При этом отказываться от владений на правом берегу русское правительство не хотело, поэтому переговоры затянулись на два года, и только после неудачи в поиске союзников Россия была вынуждена принять турецкие условия[43].

Осаду Чигирина часто сравнивают с обороной Вены пятью годами позже. Гордон, перечисляя пашей, командовавших турецкой армией, прибавляет, «те же, что под Веной». При этом, если самого Гордона можно сравнивать с Рюдигером фон Штарембергом, то Ромодановский и Самойлович не снискали лавров Яна Собеского и Карла Лотарингского[44]. Относительным успехом можно считать то, что визирь, понеся большие потери под Чигирином, не решился идти на Киев.

Под влиянием падения Чигирина Москва решила провести военную реформу, увеличив число хорошо зарекомендовавших себя пехотных частей нового, иностранного образца и реорганизовав стрелецкое войско (что в итоге привело к стрелецкому бунту в Москве 1682 года)[1].

Примечания[править | править вики-текст]

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Brian Davies. The Second Chigirin Campaign: Late Muscovite Military Power in Transition // The military and society in Russia: 1450-1917. Edited by Eric Lohr and Marshall Poe. (History of warfare. — Vol. 14.) — Leiden: Brill, 2002. — PP. 97—118.

- ↑ Флоря, с. 127—128

- ↑ Флоря, с. 128

- ↑ Федосов, с. 139—141

- ↑ Флоря, с. 128—129

- ↑ 1 2 Водарский, с. 525

- ↑ Попов, с. 298

- ↑ Попов, с. 303—304

- ↑ 1 2 Попов, с. 304

- ↑ Водарский, с. 524

- ↑ Федосов, с. 142—143

- ↑ Гордон, с. 389

- ↑ Федосов, с. 143—144

- ↑ Гордон, с. 57—58

- ↑ де ла Круа пишет, что бой продолжался четыре часа и османы потеряли убитыми 2 тыс. человек

- ↑ Гордон, с. 61—62

- ↑ Гордон, с. 69—70

- ↑ Попов, с. 311

- ↑ Гордон не был русским подданным, а являлся иностранным наемником

- ↑ Косиненко, с. 17

- ↑ Попов, с. 312—313

- ↑ Водарский даже пишет, он погиб в этом бою

- ↑ Гордон, с. 92—94

- ↑ Гордон, с. 71—80

- ↑ Попов, с. 314—318

- ↑ де ла Круа пишет о двух с лишним тысячах (De la Croix, p. 135)

- ↑ Гордон, с. 81—89

- ↑ Попов, с. 318—320

- ↑ Водарский, с. 527—528

- ↑ Гордон, с. 89

- ↑ 1 2 Водарский, с. 528

- ↑ Гордон, с. 99

- ↑ Федосов, с. 148

- ↑ De la Croix, p. 143—144

- ↑ Например, De la Croix, p. 142. То же самое пишут украинские, польские и русские авторы

- ↑ Костомаров, с. 344—345

- ↑ Грамота царя Федора Алексеевича воеводам князьям Григорию и Михаилу Ромодановским от 11 июля 1678 (Полное собрание законов Российской империи. Т. 2, с. 166—168)

- ↑ Богданов, с. 180—181

- ↑ Косиненко, с. 20

- ↑ Федосов, с. 151—152

- ↑ Федосов, с. 156

- ↑ Малов, с. 198

- ↑ Флоря, с. 130

- ↑ Федосов, с. 149, 157

Литература[править | править вики-текст]

- De la Croix F. Guerres des Turcs avec la Pologne, la Moscovie et la Hongrie. La Haye, 1689

- Богданов А. П. Как был оставлен Чигирин: мотивы принятия стратегических решений в русско-турецкой войне 1673—1681 гг. // Военно-историческая антропология. Ежегодник 2003/2004. Новые научные направления. М. 2005. С. 174—192

- Водарский Я. Е. Международное положение Русского государства и русско-турецкая война 1676—1681 гг. // Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII век. М.: Издательство АН СССР, 1955

- Гордон П. Дневник 1677—1688. М.: Наука, 2005. — 235 с. — ISBN 5-02-009861-2

- Косиненко Н. И. Первая русско-турецкая семилетняя война. Чигиринские походы 1677 и 1678 гг. СПб., 1911

- Костомаров Н. И. Руина. Мазепа. Мазепинцы. Исторические монографии и исследования. М.: Чарли, 1995. — 802 с. — ISBN 5-86859-0-18-Х

- Малов А. В. Московские выборные полки солдатского строя в борьбе за Чигирин в 1677—1678 годах // Гордон П. Дневник 1677—1688. М.: Наука, 2005. — 235 с. — ISBN 5-02-009861-2

- Попов А. Н. Турецкая война в царствование Федора Алексеевича // Русский вестник. Т. VIII. М., 1857

- Федосов Д. Г. Полковник и инженер против Блистательной Порты // Гордон П. Дневник 1677—1688. М.: Наука, 2005. — 235 с. — ISBN 5-02-009861-2

- Флоря Б. Н. Войны Османской империи с государствами Восточной Европы (1672—1681 гг.) // Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. Часть II. / Отв. ред. Г. Г. Литаврин. М.: Памятники исторической мысли, 2001. — 400 с. — ISBN 5-88451-114-0

Чигиринские походы

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 245.

Обновлено 27 Января, 2022

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 245.

Обновлено 27 Января, 2022

Чигиринские походы 1674–1678 годов стали ключевым эпизодом русско-турецкой войны 1672–1681 годов. Причиной военного конфликта стало стремление султана Османской империи Мехмета IV подчинить себе Правобережную Украину, которая соседствовала с его вассалом — Крымским ханством, участником войн между поляками и казаками в середине XVII века.

Начало войны и первая осада Чигирина

Датой начала русско-турецкой войны следует считать 1672 год, когда султан начал войну против Речи Посполитой и направил за Дунай войско, численность которого, вероятно, достигала 300 тыс.

Поход оказался успешным, турки завладели городом Каменец-Подольским и заключили осенью 1672 года с Польшей выгодный для себя Бучачский мир. Следующим противником для Османской империи стало казачество и царство Русское. Часть казаков с Правобережья под командованием Петра Дорошенко с 1669 года были вассалами султана, они воевали на его стороне.

На первом этапе войны России пришлось вести боевые действия против крымских татар. До противостояния с Османской империей дошло только в 1676 году, после подписания осенью Журавенского мирного договора между турками и поляками. В 1673 году крымский хан Селим-Гирей произвёл набег на русские укрепления около Нового Оскола под Белгородом. В свою очередь, донские и запорожские казаки атаковали территорию ханства.

Город Чигирин, расположенный на Днепре южнее Киева, был гетманской столицей. В конце августа 1676 года к городу подошла русская армия под командованием князя Григория Ромодановского. В сентябре 1676 года гетман Пётр Дорошенко сдал булаву. Его место занял Самойлович, провозглашённый гетманом по обе стороны Днепра.

Турецкий султан Мехмет IV провозгласил гетманом своего пленника Юрия Хмельницкого. Летом 1677 года Чигирин был осаждён турецко-татарским войском под командованием Ибрагим-паши. Его численность превышала 100 тыс. человек. На помощь гарнизону пришла русско-казацкая армия под командованием князя Ромодановского и гетмана Самойловича. Турки и татары в конце августа потерпели поражение в битве под Бужином и отступили за Днестр.

Во время войны с Турцией в России сменился царь. В начале 1676 года скончался Алексей Михайлович и на престол вступил его 14-летний сын Фёдор, который царствовал 6 лет, до начала 1682 года. Он успел провести ряд реформ, например, отменить местничество.

Вторая осада и окончание войны

Несмотря на неудачи 1676–1677 годов, турки и татары собрали новое войско. В 1678 году его командующим был назначен визирь Кара-Мустафа. Вторая осада Чигирина пришлась на июль и начало августа. Против войска Кара-Кустафы оборонялся городской гарнизон, а также прибывшие ему на помощь казаки, стрельцы, калмыки и солдаты полков «нового строя», копейщики и рейтары.

В августе, во время боя за Чигирин, в крепости начался сильный пожар. Князь Ромодановский приказал сжечь город и переправить армию на левый берег Днепра. Султанский ставленник Юрий Хмельницкий смог занять несколько городов на правом берегу Днепра, например, Немиров. В 1679–1680 годах боевые действия утихли. Последствием войны с Османской империей и Крымским ханством стал Бахчисарайский мирный договор. Согласно его условиям, границей между государствами стало нижнее течение Днепра. Степные земли на правом берегу перешли под контроль султана.

Накануне заключения мира Василий Голицын был назначен главнокомандующим на юге. В период регентства царевны Софьи, то есть с 1682 по 1689 год, он стал фаворитом и ключевой фигурой в управлении государством. Василий Голицын в 1687 и 1689 годах возглавил два похода против Крымского ханства, которые не принесли заметных успехов из-за тяжёлых условий ведения войны в степях.

Что мы узнали?

Кратко Чигиринские походы русских войск изучают в школьном курсе истории в 7 и 10 классе. К интересным фактам следует отнести раскол казачества и относительно успешную оборону Чигирина от противника, обладающего численным превосходством. Турки и крымские татары взять город, но сил для переправки на другой берег у них не было.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 245.

А какая ваша оценка?

Обновлено: 24.09.2023

Эта война, как считают многие историки, явила собой первую попытку выступления России в сторону южных границ и утверждения русских на берегах Босфора, попытку полного освобождения славянских земель от невыносимого турецкого ига. Воссоединение России и Украины в 1654 году не принесло долгожданного мира в этом регионе. Османы и поляки хотели от пирога урвать свой кусок, поэтому население Правобережной и Левобережной Украины не знало покоя ни от Польши, ни от Османской империи.

И казаки регулярно выказывали свое недовольство Переяславским соглашением. В феврале 1667 года Андрусовским перемирием (на 13,5 лет) закончилась война России с Польшей. Согласно договору, Левобережье оставалось русскому царю, а Правобережная часть Украины — Польше. Киеву надлежало быть российским, но всего 2 года. Турция рвалась усилить противостояние Польши и Москвы и получить полный контроль над территорией Правобережной Украины, в этом ей способствовал амбициозный гетман Петр Дорошенко, объявивший еще в 1669 году о переводе Украины в подданство Османской империи.

Утвердившись на юге Малороссии, турки совместно с крымскими татарами бесцеремонно стали угрожать как польским, так и украинском территориям, что не могло не стать причиной военного конфликта. Дорошенко, стремившийся взять власть над всей Украиной, откровенно разжигал гражданскую войну. Поселившись в Чигирине, ставшем к тому времени столицей Правобережья, он постоянно выступал против малороссийских казаков.

Назревал конфликт, который в 1672 годе перерос в вооруженное нападение турок и их вассалов крымских татар на Речь Посполитую. Турецкий натиск завершился мирным договором в Бучаче, по которому Подолия отходила Османской империи, а казаки получили Брацлавское и Киевское воеводства. Но ни одной из сторон это не принесло удовлетворения, конфликт разрастался.

Неизбежность войны

Османская империя явно готовилась к экспансии на север от Черного моря. Турция, обещавшая Дорошенко по окончании войны с Польшей вернуть Левый Берег и Киев, активно обсуждала планы их завоевания. К тому же башкиры, астраханские и казанские татары настаивали освободить их от иноверцев. Царь Алексей Михайлович посчитал, что только война может разрешить конфликтную ситуацию на Украине.

Не добившись результата в поисках союзников, в декабре 1672 года он издал указ о подготовке к войне с империей османов и Крымским ханством. Необходимо было взять под защиту православное население Подолии и оказать помощь королю польскому. Заседание Боярской думы 18 декабря положило начало сбору военного налога. Россия стояла на пороге войны.

Год 1673 – в преддверии побед и поражений

Год ознаменовался походами русских войск к Киеву (армия под командованием князя Ю. П. Трубецкого), отряды были отправлены и на Дон. Несмотря на требования России прекратить военные действия, крымские татары во главе с ханом Селимом Гераем атаковали Белгородскую засеченную черту, частично разрушив ее в районе Нового Оскола. Но, опасаясь полного окружения, посчитали нужным отступить.

На Украине возросло недовольство турецкой оккупацией, зверства османов переходили все границы, Подолия, включенная в состав Османской Империи, стонала под игом, все крепости на ее территории были разрушены, турки предлагали Дорошенко разрушить все правобережные крепости, оставить только Чигирин. Он все больше и больше склонялся в сторону Москвы, при этом требуя для себя ряд привилегий, но к этому моменту на сторону русских перешло немало его соратников, и его авторитет заметно пошатнулся.

Первый поход русских войск

Зимой 1674 года состоялся первый Чигиринский поход. При каком царе происходили эти события? При Федоре Алексеевиче. Война принесла первые успехи. Войска Г. Г. Ромодановского и И. Самойловича успешно перешли Днепр и заняли почти без сопротивления Черкассы и Канев.

Татары, пытавшиеся помочь Дорошенко, были разгромлены, а затем добиты местными жителями. Остались верными Дорошенко только два полка – Паволочский и Чигиринский. А 15 марта в Переяславе выборные казаки правобережных полков избрали на пост гетмана обеих сторон И.С. Самойловича, тогда же были приняты условия подчинения казаков Правобережья московскому царю.

Город стратегического назначения

Май принес новые успехи в Чигиринском походе (кратко об этих событиях — далее). Русские вновь перешли Днепр и, разбив янычар, смогли захватить И. Мазепу, посланного к крымским татарам за помощью. Двадцать третьего июля русско-украинские силы осадили Чигирин, город стратегически важный для обеих сторон, ставший с этого момента центром военных действий. Но превосходившие силой наступавшие турецкие войска Фазыл-Ахмед-паши перешли Днестр и вступили на украинскую территорию.

Второй Чигиринский поход русских войск (1676 г.)

Следующие два года войны проходили на польских территориях – В Подолии и на Волыни, где вели наступательные операции турецкая армия и крымская орда. В марте 1676 года Иван Самойлович во главе 7 полков подошел к Чигирину, но до военных действий против Дорошенко так и не дошло, повинуясь указу царя, он отступил и перешел к переговорам, пытаясь привести противника к покорности.

Турки были недовольны исходом второго Чигиринского похода (1676-1677 гг.), но предпочли решить сначала польский вопрос. Польские войска были окружены в районе Львова и капитулировали. В результате Чигиринского похода (1677 г.) Подолия и большая часть Правобережья вновь отошли Османской империи. Как развивались события дальше?

Османские войска: их первый Чигиринский поход

Русско-турецкая война продолжалась. Заняв Чигирин, русские полки под командованием Шепелева и Кравкова активно начали подготовку к обороне. С большими трудностями были отремонтированы орудия и укрепления, решены вопросы снабжения. В Чигирин были присланы 3 стрелецких приказа (2197 человек), и 4 казацких полка (450 человек пехоты) прислал гетман Самойлович, и чуть позже еще 500 казаков.

На момент осады силы обороняющихся составляли около 9000 человек, командовал которыми А.Ф. Траурнихт, а в помощь ему был направлен военный инженер Якоб фон Фростен. Армия Ибрагима-паши, в мае выступившая в поход на Украину, составляла 60 тысяч человек. Поэтому задачей обороняющихся было устоять до прихода основных сил – армий Ромодановского и Голицына.

В осаде

Осада началась 5 августа, в тот же день турки отправили требование о капитуляции. Получив отказ, они начали бомбардировку города тяжелыми орудиями, что привело к значительным разрушениям. Но Траурнихту удалось усилить укрепления, а новый вал, насыпанный в трех метрах позади крепостной стены, позволил установить орудия, которые тут же ударили по противнику. 8 августа к осажденным обратился Юрий Хмельницкий, которого турки провозгласили гетманом Украины, но его речи с призывом сдать город не увенчались успехом.

Стрельцы и казаки пытались атаковать противника, но их вылазки не удавались. Туркам удалось взорвать стену крепости и атаковать возникшую брешь, но они были отброшены. 17 августа турки предприняли еще одну попытку штурма, взорвав 8 саженей стены, и опять неудача.

Последний штурм

20 августа осажденные встречали подкрепление – отряд полуполковника Ф. Тумашева. А 23 августа со стороны Днепра были услышаны артиллерийские залпы – русско-украинские войска вышли к великой реке. Турки пытались помешать переправе армии, но потерпели неудачу. Последний штурм крепости не принес Ибрагим-паше успеха, хотя и был самым кровопролитным. 29 августа турецкий лагерь был сожжен, а османские войска поспешно отступили. В Чигирин русское войско и казаки вошли 9 сентября.

Второй поход османских войск

Зная, что турки попытаются взять реванш, Ромодановский и Самойлович настоятельно рекомендовали укрепить Чигирин, что и было сделано. И.И. Ржевский, ставший во главе гарнизона, позаботился о запасе пороха, оружия и продовольствия. В июле 1678 года Чигирин был вновь осажден турецко-крымской армией, но в этот раз во главе ее стоял великий визирь Кара-Мустафа. Почти одновременно подошли к крепости русские войска и османская армия.

Турки и татары атаковали войска Ромодановского и Самойловича, военные действия шли с переменным успехом, а 3 августа, после изнуряющих боев, русские войска овладели Стрельниковой горой, соединившись с гарнизоном. С 11 августа началось планомерное уничтожение города войсками обеих армий, гарнизон отступил, соединившись с основной силой русских войск, которая начала отступать к Днепру, преследуемая неприятельскими войсками.

Исход войны

Поражение в Чигиринских походах (дата — 1674-1678 гг.) предопределило окончание войны. Мир был нужен всем. Был восстановлен турецкий протекторат над Правобережной Украиной. 22 декабря гонец Василий Даудов отправился в Стамбул с мирными предложениями. После затяжных переговоров Россия вынуждена была согласиться на турецкие условия. Только два года спустя, 13 января 1681 г., Состоялось подписание Бахчисарайского мирного договора. Война окончилась вничью, только вся Правобережная Украина, опустошенная и разграбленная, зализывала свои раны.

Правобережное казачество, недовольное сотрудничеством гетмана П. Дорошенко с турками и крымцами, оказывает на него сильный нажим, и тот заявляет себя сторонником России (1676). А в следующем году огромная турецко-татарская армия вторгается на Украину. Начинается открытая война между Россией и Турцией, первая в истории их отношений за два столетия.

Русско-украинская армия Г.Г. Ромодановского и И. Самойловича, нового гетмана, насчитывала 60 тыс. человек; противник имел вдвое больше. Турки стремились захватить Киев и Чигирии – политический центр Украины. Объединенные русско-украинские полки разгромили под Бужином турок и татар.

Летом 1678 г. султан направил к Чигирину 200-тысячную армию. Ей противостояло 120-тысячное русско-украинское войско. После ожесточенных уличных боев гарнизон оставил город. Но сражение главных сил русских и украинцев с турками заставило врага отступить к Бугу.

В 1681 г. Россия заключила с Крымом Бахчисарайский договор. Султан ратифицировал его. Согласно условиям договора, устанавливалось перемирие на 20 лет; Турция и Крым признали переход к России Левобережной Украины и Киева. Южная Киевщина, Брацлавщина, Подолия остались под властью султана и гетмана Правобережной Украины.

Союзники усиленно приглашали Россию вступить в лигу. Москва соглашалась при условии окончательного урегулирования отношений с Речью Посполитой. Начались, и снова в Андрусове, переговоры, долгие и мучительные. Главным камнем преткновения был Киев, который поляки никак не хотели уступать.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Под властью турок с очень давних времен находились христианские народы: болгары, сербы, румыны, черногорцы и македонские греки. Болгары, сербы и черногорцы происходят от родственных русскому народу славян, исповедуют православную веру и

Русско-турецкая война

Русско-турецкая война Русско-турецкая война 1878–1882 годов привела к новым победам русское оружие. Плевна и Шипка – названия не менее известные и славные, чем Прёйсиш-Эйлау и Бородино.1878 год – русские войска громят турок, они готовы к взятию Константинополя. Но

Русско-турецкая война

Русско-турецкая война В XIII веке на крымской земле появились первые монголы, и вскоре полуостров был завоеван Золотой Ордой. В 1441 году, с созданием Крымского ханства, начался недолгий период независимости. Но буквально через несколько десятков лет, в 1478 году, Крымское

§ 5. Русско-турецкая война. Чигиринские походы

§ 5. Русско-турецкая война. Чигиринские походы Правобережное казачество, недовольное сотрудничеством гетмана П. Дорошенко с турками и крымцами, оказывает на него сильный нажим, и тот заявляет себя сторонником : России (1676). А в следующем году огромная турецко-татарская

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Константин Иванович Дружинин,

§ 152. Русско-персидская война 1826–1828, Русско-турецкая война 1828–1829, Кавказская война

§ 152. Русско-персидская война 1826–1828, Русско-турецкая война 1828–1829, Кавказская война В первые годы царствования императора Николая I Россия вела большие войны на востоке — с Персией (1826–1828) и Турцией (1828–1829).Отношения с Персией замутились в начале XIX в., вследствие

Глава 6 РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА

Глава 6 РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА Приближение войны стало чувствоваться задолго до ее объявления и, хотя я пребывал в том блаженном состоянии, когда газет еще не читают и политическими убеждениями не обладают, однако всё же и на мне общие настроения отразились довольно ярко.

1677–1678 Война с Турцией. Чигиринские походы

Русско-турецкая война 1787-1792 гг.

Русско-турецкая война 1787-1792 гг. Как уже было упомянуто, восточный вопрос нисколько не был разрешен предыдущей войной. Россия хотела и должна была скоро снова выступить, чтобы наконец стать твердой ногой на берегах Черного моря. Первый повод к столкновению дала попытка

5. Русско-турецкая война 1877–1878 гг

5. Русско-турецкая война 1877–1878 гг 5.1. Балканский кризис 70-х гг. Восстания в Герцеговине и Боснии 1875 г. и в Болгарии 1876 г. были жестоко подавлены турками. В 1876 г. Сербия и Черногория объявили войну Османской империи. Сербской армией командовал русский генерал в отставке М.

Образование Новороссии. Русско-турецкая война

4. 1-я Русско-турецкая война

4. 1-я Русско-турецкая война Война началась, но воевать пришлось не сразу, потому что войска были далеко. Тогда не было ни поездов, ни автотранспорта, войска должны были идти пешком, их надо было собирать из разных точек огромной страны, да и турки тоже раскачивались

2. 2-я Русско-турецкая война

2. 2-я Русско-турецкая война Готовясь к войне с Турцией, Екатерина сумела договориться с Австрией о военном союзе. Это был крупнейший внешнеполитический успех, потому что проблемы, которые предстояло решать, стали значительно проще. Австрия могла выставить довольно

Чигиринские походы 1674–1678 годов стали ключевым эпизодом русско-турецкой войны 1672–1681 годов. Причиной военного конфликта стало стремление султана Османской империи Мехмета IV подчинить себе Правобережную Украину, которая соседствовала с его вассалом — Крымским ханством, участником войн между поляками и казаками в середине XVII века.

Начало войны и первая осада Чигирина

Датой начала русско-турецкой войны следует считать 1672 год, когда султан начал войну против Речи Посполитой и направил за Дунай войско, численность которого, вероятно, достигала 300 тыс.

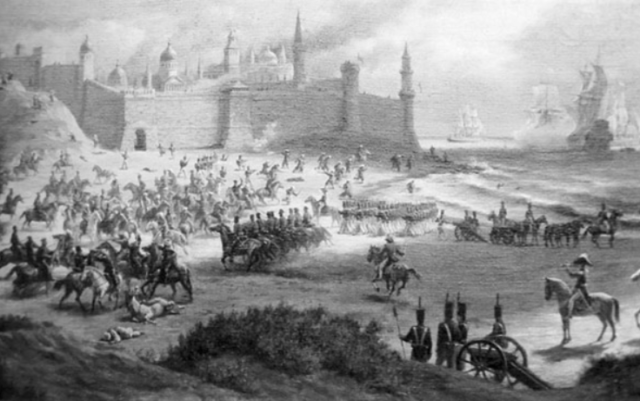

Рис. 1. Чигиринские походы.

Поход оказался успешным, турки завладели городом Каменец-Подольским и заключили осенью 1672 года с Польшей выгодный для себя Бучачский мир. Следующим противником для Османской империи стало казачество и царство Русское. Часть казаков с Правобережья под командованием Петра Дорошенко с 1669 года были вассалами султана, они воевали на его стороне.

На первом этапе войны России пришлось вести боевые действия против крымских татар. До противостояния с Османской империей дошло только в 1676 году, после подписания осенью Журавенского мирного договора между турками и поляками. В 1673 году крымский хан Селим-Гирей произвёл набег на русские укрепления около Нового Оскола под Белгородом. В свою очередь, донские и запорожские казаки атаковали территорию ханства.

Город Чигирин, расположенный на Днепре южнее Киева, был гетманской столицей. В конце августа 1676 года к городу подошла русская армия под командованием князя Григория Ромодановского. В сентябре 1676 года гетман Пётр Дорошенко сдал булаву. Его место занял Самойлович, провозглашённый гетманом по обе стороны Днепра.

Турецкий султан Мехмет IV провозгласил гетманом своего пленника Юрия Хмельницкого. Летом 1677 года Чигирин был осаждён турецко-татарским войском под командованием Ибрагим-паши. Его численность превышала 100 тыс. человек. На помощь гарнизону пришла русско-казацкая армия под командованием князя Ромодановского и гетмана Самойловича. Турки и татары в конце августа потерпели поражение в битве под Бужином и отступили за Днестр.

Во время войны с Турцией в России сменился царь. В начале 1676 года скончался Алексей Михайлович и на престол вступил его 14-летний сын Фёдор, который царствовал 6 лет, до начала 1682 года. Он успел провести ряд реформ, например, отменить местничество.

Рис. 2. Царь Фёдор Алексеевич.

Вторая осада и окончание войны

Накануне заключения мира Василий Голицын был назначен главнокомандующим на юге. В период регентства царевны Софьи, то есть с 1682 по 1689 год, он стал фаворитом и ключевой фигурой в управлении государством. Василий Голицын в 1687 и 1689 годах возглавил два похода против Крымского ханства, которые не принесли заметных успехов из-за тяжёлых условий ведения войны в степях.

Что мы узнали?

Кратко Чигиринские походы русских войск изучают в школьном курсе истории в 7 и 10 классе. К интересным фактам следует отнести раскол казачества и относительно успешную оборону Чигирина от противника, обладающего численным превосходством. Турки и крымские татары взять город, но сил для переправки на другой берег у них не было.

Какие же цели преследовали воюющие стороны?

Турция:

— захват украинских земель,

— сделать Чигирин форпостом для дальнейшего захвата Украины.

Россия:

— не допустить захвата украинских земель,

— удержать Чигирин как важный стратегический объект,

— иметь богатые леса вокруг Чигирина,

— подтвердить Андрусовское перемирие.

Крымское ханство:

— уничтожить Чигирин, чтобы не было угрозы со стороны России и Турции.

1-й Чигиринский поход.

Итогом 1-го Чигиринского похода стало снятие осады Чигирина и отход турецко-татарских войск за реку Ингул.

2-й Чиригинский поход.

Город защищал 15-ти тысячный украинско-московский гарнизон (русские стрельцы, драгуны и украинские казаки) во главе с воеводой Иваном Ржевским и полковником Коровченко.

Ему на помощь тем временем двинулась армия Ромодановского и Самойловича (85 тысяч человек).

Захватчики вели непрерывный пушечный обстрел, много раз штурмовали город. Больше месяца продолжалась битва за город.

• Полковник Гордон оставил её описание:

Особенно сильный психологический эффект производили ручные гранаты турок. Когда русские солдаты впервые столкнулись с этим оружием, среди них возникла паника.

• Вот что рассказывал об этом Гордон:

Но вскоре защитники крепости привыкли к этим гранатам. Они научились тушить эти набитые порохом ядрышки с фитилём, набрасывая на них мокрые рогожи.

Осада Чигирина напоминала ад.

• Вот что писал Олесь Бузина:

Вже турецька притисла нога Україну –

Смок азійський поспішно повзе до Чигрину…

Чигирин ув облозі у відчай впадає

І надії на поміч вжемайже не має…

Християн тисне нехрист накотом важезним.

Вдар їх, Боже! Кинь в їжу гадюкам шаленим!

11 (21) июля Ромодановский и Самойлович полностью переправились через Днепр.

В это время татары и наткнулись на 10-тысячный корпус из рейтар, драгун и солдат думного генерала Венедикта Андреевича Змеева.

Неприятель в панике бежал.

Но Ромодановский и не подумал вновь занять переправу через Тясьмин.

Кара-Мустафа, напротив, уяснил обстановку и 12 (22) июля бросил в атаку турецкое войско и крымскую орду.

Вот так на правом берегу Днепра — в районе Бужинской пристани — началось сражение между русско-украинской и турецко-татарской армиями.

Левофланговый корпус Змеева был опрокинут. Но вскоре оправился и контратаковал. Тогда же неприятель был остановлен сосредоточенным огнём Пушкарского полка стольника Семёна Фёдоровича Грибоедова.

Турки и татары бежали с поля боя.

Противник неудачно атаковал и 15 июля. Турки попытались отбросить русско-украинскую армию за Днепр. Но тщетно.

Тяжёлые бои длились более 3-х недель.

В ходе ожесточённых сражений 1-3 (11-13) августа русская армия отбросила турецкую армию за реку Тясьмин.

4 (14) августа русско-украинская армия сумела, наконец, взять верх и пробилась к Чигирину.

Однако она не решилась атаковать огромное войско Кары-Мустафы. И ограничилась тем, что установила связь с защитниками Чигирина.

За день до этого во время обстрела погиб деятельный руководитель обороны города — Иван Ржевский.

После его гибели Чигирин продержался всего неделю…

Прорыв подкопы под нижнюю крепость, турки произвели 11 (21) августа взрывы, от которых город загорелся.

Часть гарнизона покинула Чигирин и через мост пыталась перебраться на другую сторону реки в лагерь Ромодановского.

Турки зажгли мост, он рухнул. Многие чигиринцы погибли на этой переправе.

Турки овладели большей частью города.

Оставшаяся часть гарнизона отошла в верхний замок, построенный Ржевским, и продолжала сражаться, отбив два приступа турок.

В ночь на 12 (22) августа последние защитники Чигирина получили приказ Ромодановского зажечь свои укрепления и прорываться в русский лагерь, что они и исполнили.

Турецкая армия попробовала расширить успех.

И 19 (29) августа атаковала русско-украинскую армию под Бужиным.

Однако натолкнулась на стойкое сопротивление русско-украинского войска под Бужиным.

И потерпела поражение.

Через два дня турецкая армия, потерявшая к тому времени уже треть состава, также покинула чигиринское пепелище.

Надвигалась осень.

Ни времени, ни сил для похода на Киев у турок больше не осталось.

И они вынуждены были уйти восвояси.

В ходе возвращения из похода захватчики сожгли на своём пути много украинских городов и сёл.

Последствия Чигиринских походов:

— Была разрушена гетманская столица Чигирин.

— В результате двухлетней войны за Чигирин Украина была спасена от завоевания турками. Османская империя навсегда прекратила завоевательные походы в Украину.

— Вся власть на Правобережье от Брацлавщины до Чигирина до 1681 года перешла в руки Ю. Хмельницкого.

• Олесь Бузина писал:

Летом 1681 года Ю. Хмельницкий был вызван в Стамбул и за жестокость (как пишет С. Величко, Ю.Хмельницкий живьём содрал кожу с жены еврейского ростовщика Аарона) был осуждён к смерти. По турецкому обычаю его задушили шнурком.

• Н. Костомаров писал о нём так:

В то время Турция начала готовиться к походу на Центральную Европу.

И потому она не только не предприняла дальнейших попыток к захвату всей Украины, но и согласилась на заключение мира с Россией.

Мир был заключён в Бахчисарае в 1681 году на 20 лет.

Основные условия Бахчисарайского мирного договора:

— Русско-турецкая граница устанавливалась по Днепру (от Киева до Запорожья).

— За Османской империей закреплялась Южная Киевщина, Брацлавщина и Подолье.

— Татарские орды могли свободно кочевать и охотиться в степях на юге Украины по обе стороны Днепра.

— Территория между Южным Бугом и Днепром должна оставаться нейтральной и незаселённой.

— Турецкий султан и крымский хан обязывались не помогать врагам Москвы.

— Территория Левобережной Украины, Киев с несколькими правобережными местечками и Запорожье признавались за Московским государством.

— Казаки и местное население получили право ловить рыбу, охотиться, добывать соль и свободно плавать по Днепру и его притокам до Чёрного моря.

Причины войны

Первое открытое военное столкновение между Россией и Османской империей приходится на 1677 год, но начало конфликту было положено еще осенью 1669 года, когда правобережный атаман П. Дорошенко перешел в османское подданство. Воспользовавшись новоприобретенными казацкими территориями как плацдармом, султан Мехмед IV в 1672 году начал войну с Речью Посполитой и захватил Подолье. Последнее по условиям Бучачского мира 1676 года осталось за оттоманами, а их вассал Дорошенко получил Киевское и Брацлавское воеводства.

Война с Россией могла начаться еще в 1672 году, когда османское командование всерьез обсуждало возможность прорыва русской обороны недалеко от Тамбова. Поводом для этого были многочисленные обращения казанских и астраханских татар, стремившихся под власть единоверцев-османов. Тем не менее место предполагаемого нападения было слишком далеко от Украины, да и вести войну на два фронта Мехмед IV не хотел, поэтому план остался не реализован.

Уже осенью 1676 года атаман Дорошенко капитулировал перед войсками Г. Г. Ромодановского и присягнул царю Алексею Михайловичу, передав Москве не только свои исконные владения, но и оба завоеванных в 1672 году воеводства. Порта не смирилась с потерей земель и намеревалась вернуть утраченное силой, что обернулось вторжением в русскую часть Украины.

Боевые действия в 1673-1676 гг

В октябре-декабре 1672 года в Москве началась военная подготовка, которая вскоре вылилась в киевский поход войска под командованием Ю. П. Трубецкого и наступление на Азов корпуса под руководством И. С. Хитрово. В ответ крымский хан, союзник Османской империи, атаковал Белгородскую засечную черту на южных рубежах державы, а гарнизон Азова был дополнительно укреплен янычарами. До открытого боя с османами дело не дошло, русские ограничились осадой сторожевых каланчей.

В 1674 году отряды Ромодановского и Самойловича перешли Днепр и вторглись в пределы владений Дорошенко, заняв Черкассы и Канев. В мае они повторили этот путь, на этот раз осадив Чигирин — столицу атамана Дорошенко. Осада продлилась до 10 августа, когда вести о подходе большого войска крымского хана вынудили русских отступить. Ромодановский и Самойлович некоторое время простояли у Черкасс, защищая Левобережную Украину от вторжения, а затем отступили за реку.

В том же году границу Украины перешла османская армия. Янычары, не гнушавшиеся массовыми убийствами мирного населения и угонявшие тысячи людей в рабство, окончательно отвратили местных жителей от идеи вассалитета Османской империи.

Вскоре рухнула власть Дорошенко. Жители его земель могли стерпеть налоги и наглость турок, но требование султана предоставить тысячу украинских детей до 15 лет для османских гаремов стало последней каплей. От атамана, готового выполнить такие условия, отвернулись все его бывшие подданные. Дорошенко вынужден был присягнуть московскому царю.

И Стамбул, и Москва осознавали, что решение правобережного атамана — всего лишь дипломатический маневр в ожидании помощи от османов. В сентябре 1676 года, после вступления турок в украинские рубежи, город Чигирин был взят русскими, сам Дорошенко сдался на милость русским.

Чигиринские походы 1677–1678 гг

Практически сразу после захвата Чигирина русское командование в лице Г. Г. Ромодановского начало получать информацию о готовящейся операции по возврату крепости под османское владычество. Чигирин был очень важен в стратегическом отношении — это была самая мощная цитадель Правобережья, способная стать плацдармом для захвата Портой Левобережной Украины и военных действий против России. Политическим козырем османов стал сын Богдана Хмельницкого, Юрий — человек безвольный и ненадежный, однако способный привлечь на свою сторону украинцев только за счет имени знаменитого отца.

16 июня 1677 года османы во главе с Ибрагимом-пашой форсировали Дунай. Первые оттоманские разъезды появились под стенами города 30 июля, а через несколько дней подтянулись и основные силы. Пока гарнизон Чигирина отражал атаки противника, русско-украинские войска были в пути — они подошли к Днепру только 24–25 августа. Причинами такого промедления стали местнические споры среди представителей командования, не самое лучшее состояние войск, а также проблемы с централизацией управления военной операцией.

После серии столкновений 25-28 августа, закончившихся битвой на Бужинском перевозе, объединенная русско-украинская армия заставила противника отступить от стен Чигирина, бросив обоз и припасы. Русское командование отказалось от первоначального плана измотать турецко-татарские отряды, так как нагнать быстро продвигающуюся к границам орду было почти невозможно.

После неудачной попытки разрешить конфликт миром (в конце 1677 года в Порту было направлено русское посольство) османы предприняли второй поход под Чигирин летом 1678 года. 8 июля турки, вооруженные превосходной артиллерией, появились под стенами города.

Турецкие мины, постоянно создававшие бреши в стенах, многочисленные пожары в городе и дезертирство вскоре вынудили русский гарнизон покинуть Чигирин, взорвав пороховой погреб. Русские отряды ушли за Днепр.

Чигиринский поход 1678 года завершил военное наступление османской армии на Украину. Турки взяли крепость, но не достигли других поставленных целей — продвижения на Левобережье и захвата Киева. Осенью 1678 года османы вторично разрушили Чигирин и отошли к Дунаю.

Оборона Киева и Левобережья

В течение зимы 1678–1679 гг в Москву приходили сведения о подготовке Порты к новой военной операции на территории Украины. К Дунаю перебрасывались оттоманские войска, создавались переправы. Предполагалось, что новой целью османов станет Киев, а немного погодя и Левобережье.

К маю 1679 года Москва распределила силы и направления движения войск, к началу июня часть из них была уже под стенами Киева. В планах России была исключительно защита Левобережной Украины, вступление на правый берег Днепра строжайше запрещалось.

Информация о нападении османов на Киев, как и слухи о вторжении Запорожскую Сечь, не подтвердились. Вместо этого турки занялись возведением оборонительных укреплений на Днепре для обеспечения безопасности Крыма. Вероятно, причиной изменения планов султана стали данные о концентрации под Киевом русской армии.

Летом 1679 года началось строительство Изюмской черты — новой южной линии обороны, прикрывшей границу к югу от Белгородского рубежа. Строительство было прервано набегом крымских татар, которые вышли к Чугуеву и дошли до реки Можи. Они не смогли нанести большого ущерба и вскоре были разбиты казаками. В августе из Москвы пришел приказ о роспуске войск на зиму.

Зимой 1680 года крымские татары вновь предприняли неожиданный набег на Белгородскую черту. Уничтожив по пути несколько внешних деревень и захватив полон, татары не дошли до Белгородской черты 30 км и ушли в свои пределы.

В Москве ожидали продолжения войны. Общий план действий на военную кампанию 1680 года остался прежним — собрать войска и прибыть к Киеву раньше противника. Ни османского вторжения, ни набега крымских татар летом 1680 года так и не случилось и в начале августа войско вновь было распущено.

Османская империя медлила с продолжением войны за Киев и Левобережье. Причин у этого было несколько — необходимость усиления армии и организация ее снабжения, а также изменение приоритетов во внешней политике в сторону противостояния Габсбургам.

Мирный договор

Шаги к мирному урегулированию конфликта предпринимались еще в 1679 году, когда Порта предлагала мир в обмен на Правобережную Украину. Тогда перед Россией встал выбор — договор с Османской империей либо антиосманская коалиция с Польшей и Австрией. Москва выбрала первый вариант, но переговоры затянулись, а набеги крымских татар продолжались.

В конце августа 1680 года в Порту отправилось очередное посольство России. После тяжелых переговоров 3 января 1681 года был заключен мир с Османской империей сроком на 20 лет. Бахчисарайский договор признал контроль Османской империи над Правобережной Украиной, за исключением Киева и его предместий — они остались русской территорией. Граница между странами проходила по Днепру, на берегах которого запрещалось строить новые крепости.

Таким образом, экспансия Османской империи на северо-восток была остановлена. Россия закрепила за собой Левобережье, Порта — Правобережье Украины, что зафиксировало реальное равновесие сил России и Турции в Восточной Европе. Для Турции Бахчисарайский мир создал плацдарм для наступления на Центральную Европу, а Россия начала движение к Черному морю.

Читайте также:

- Растительный мир дагестана доклад 3 класс

- Опера с неприличным сюжетом джузеппе верди доклад

- Доклад о франкоговорящей стране

- Какие различия вы видите в том как происходит изучение иностранного и русского языка доклад

- Герои столетней войны доклад

В июле этого года в Славянском альмонахе вышла моя статья, посвященная Первому Чигиринскому походу российских войск кн. Г.Г. Ромодановского в 1676 г. Несмотря на то, что Ромодановский до этого в июле-августе 1674 г. уже осаждал Чигирин, но в делопроизводстве XVII в. «Первым Чигиринским» называли именно поход 1676 г. В своем материале я привожу подробные данные о составе и численности российских войск (см таблицу в конце статьи), а также дополнительные сведения собственно о занятии Чигирина и сдаче П.Д. Дорошенко. Выходные данные статьи: Великанов В.С. Чигиринский поход Г.Г. Ромодановского в 1676 г.: низложение П. Дорошенко и установление формального контроля над Правобережьем. // Славянский альманах 2019. Вып. 1-2. М.: Индрик, 2019. С. 156-177.

Чигиринский поход кн.

Г.Г. Ромодановского в 1676 г.: низложение гетмана П.Д. Дорошенко и установление

формального контроля над Правобережьем.

К началу 1676 г. правобережный гетман П.Д.

Дорошенко испортил отношения со всеми региональными лидерами (Россией, Речью

Посполитой и Турцией) и потерял поддержку большей части правобережной старшины

и казачества. Однако несмотря на его очевидную слабость российское

правительство некоторое время не решалось прибегнуть к силовому установлению

своей власти на Правобережье. Лишь убедившись, что основные силы

турецко-татарской и польско-литовской армии летом 1676 г. были связаны боями на

Днестре, белгородскому воеводе кн. Г.Г. Ромодановскому 11 июля был дан указ

двинуться к Чигирину и, по возможности, бескровно принудить П.Д. Дорошенко к

капитуляции. По состоянию на 2 сентября царские войска насчитывали 32,3 тыс.

чел., казаки малороссийского гетмана И.С. Самойловича – около 15-20 тыс. П.Д.

Дорошенко мог им противопоставить всего около 1,5-2 тыс. чел. и был вынужден 19

сентября принести присягу на верность царю и сложить с себя полномочия гетмана.

В его столице Чигирине был размещен царский гарнизон, а сам бывший гетман

отправлен в почетную ссылку в Россию. Низложение П.Д. Дорошенко и занятие

Чигирина привело в результате к прямому российско-турецкому противостоянию в

1677-1678 гг.

Политические обстоятельства низложения

правобережного гетмана П.Д. Дорошенко и занятия гетманской столицы Чигирина в

сентябре 1676 г. хорошо освещены в отечественной историографии[1].

Однако детали /156/ похода царских войск под командованием кн. Г.Г.

Ромодановского в августе-октябре 1676 г., получившего в делопроизводстве посл.

четв. XVII в. название «Первого Чигиринского», до настоящего времени

слабо изучены, и ввод в научный оборот дополнительных источников позволяют

уточнить и дополнить имеющиеся сведения об их составе и действиях. Необходимо

заметить, что в числе участников Чигиринского похода 1676 г. был и полковник

полка комарицких драгун Петр (Патрик) Гордон, известный своими подробными

дневниками, описывающими события российской истории вт. пол. XVII в., однако, к сожалению всех исследователей, его

дневниковые записи за 1676 г. не сохранились[2].

Прежде всего необходимо сказать несколько

общих слов о событиях, приведших к занятию российскими войсками Чигирина в 1676

г. В соответствии с Андруссовским договором 1667 г., завершим войну 1654-1667 гг.

между Речью Посполитой и Россией, территория Украины оказалась фактически

разделенной между двумя государствами по Днепру: Левобережье вместе с Киевом и

небольшим Киевским округом отошли под царскую власть, а Правобережье – осталось

под королевской. И если на Левобережной Украине подписание в марте 1669 г.

Глуховских статей и избрание гетманом Д.И. Игнатовича (Многогрешного) принесли

мир и спокойствие, то на Правобережье с 1669 г. началась открытая борьба за

контроль над регионом между Речью Посполитой и Османской империей. Гетман

Правобережной Украины Петр Дорофеевич Дорошенко в том же марте 1669 г. признал

себя вассалом турецкого султана и принес ему присягу. Речь Посполитая не

признала потерю сюзеренитета над подвластной гетману территорией Украины, и с

1672 г. конфликт перешел в открытую войну между Польшей и Турцией.

Первая война 1672 г. закончилась неудачно

для Речи Посполитой: она оказалась не готова к боевым действиям, и 18 октября

была вынуждена подписать Бучачский мирный договор, по которому Подольское

воеводство становилось турецкой провинцией, на территории которого создавался

новый Каменецкий эялет, а Брацлавское и южная часть Киевского воеводств оставались

под властью гетмана П.Д. Дорошенко, который официально признавался вассалом султана[3].

Этот /157/ договор не был ратифицирован польским сеймом, и в апреле 1673 г.

было принято решение о продолжении войны.

В свою очередь российское правительство

решило воспользоваться моментом, и попытаться воссоединить обе части Украины,

правобережную и левобережную, под своей властью. В Москве считали, что после

принесения П.Д. Дорошенко присяги турецкому султану и подписания Бучачского

договора Варшава потеряла какие-либо права на Правобережную Украину, и

российские претензии на эти территории не нарушают Андруссовский договор 1667

г.[4]

И 30 ноября 1672 г. в Москве было официально объявлено о начале войны с Турцией

для возврата Правобережья «из-под ига агарянского»: «И ныне мы великий

государь… изволил на оборону святыя церкви и православных христиан на

избавление… идтить своею государскою особою против неприятеля своего,

Турского салтана…»[5].

Однако в 1672-1675 гг. российское правительство старалось избегать прямых

военных действий против турок, предпочитая дипломатическими методами и военными

демонстрациями добиваться добровольного принятия правобережными казаками

царского подданства. В марте 1674 г. в Переяславле состоялась Рада казаков «обоих

сторон Днепра» (Левобережной и Правобережной Украины), на которой новым

гетманом был избран левобережный гетман Иван Самойлович Самойлович. Но приход в

августе 1674 г. на Правобережье турецко-татарской армии и отступление царских

войск обратно на левый берег Днепра привело к восстановлению власти П.Д.

Дорошенко[6].

Однако уже к середине 1675 г. позиции П.Д

Дорошенко серьезно ослабли. Северо-западные регионы его гетманата находились

под контролем поляков, а центральные и восточные – смотрели в сторону Москвы и

гетмана И.С. Самойловича. Его власть еще формально признавали Чигиринский,

Каневский и Черкасский полки, но фактически он контролировал лишь свою столицу

Чигирин и сравнительно небольшую территорию с городами Богуслав, Тарговице,

Корсунь, «а козацтва в них мало, только одни мещане», и те постоянно уходили /158/

за Днепр, и у Дорошенко «никакова войска в зборе нет»[7]. Старшина

и казаки во многих городках и местечках занимали выжидательную позицию, ожидая

кто же в итоге станет господином Правобережья: турки, поляки или россияне? При

этом крестьянство массово переселялось на Левобережье, надеясь найти там защиту

от бесконечных татарских набегов и внутренних междоусобиц. Уход подавляющей

массы населения привел к тому, что польский посланник на переговорах с турками

Ян Гиза в 1676 г. вообще предложил прекратить бессмысленную борьбу за

Правобережье, т.к. оно почти полностью обезлюдело: одних «всех в плен…

побрали», а другие «сами добровольно вышли все на московскую сторону»[8].

В этой ситуации П.Д. Дорошенко собрал 10

октября 1675 г. в Чигирине Раду, на которой присутствовал запорожский кошевой

атаман Иван Серко и донской атаман Фрол Минаев, где принес присягу на верность

царю: «присягу нашу со всем старшим и младшим войска запорожского товарством и

посполством на вечное подданство его царскому пресветлому величеству и на

неразорванную дружбу и любовь брацкую <…> учинили есмы»[9].

Однако многие современники считали, что данный шаг со стороны П.Д. Дорошенко

был не более, чем попыткой выиграть время и дождаться завершения

польско-турецкого противостояния, после чего вновь присягнуть выигравшей

стороне. В Москве это также хорошо понимали и не доверяли гетману, т.к.

постоянно получали известия о его переговорах с поляками и турками[10].

Тем не менее, царское правительство согласилось принять гетмана в свое

подданство и предложило ему прибыть в Батурин для принесения присяги. Дорошенко

в свою очередь уклонился от личного приезда, и отправил в Москву своего тестя

П. Яненко, который передал полученные от султана гетманские клейноды.

Известие о принесенной царю присяге и

выдаче султанских клейнодов лишило П.Д. Дорошенко турецкой поддержки. Султанское

правительство расценило этот шаг как измену, и решило весной 1676 г. назначить

новым правобережным гетманом сына Богдана Хмельницкого /159/ Юрия (Юрася),

который с 1669 г. содержался «на всякий случай» в Турции в монастыре (официально

назначен гетманом в феврале 1677 г.). После этого П.Д. Дорошенко окончательно

остался в одиночестве, т.к. в Москве и Варшаве ему не доверяли, и теперь вопрос

стоял лишь в том, кто (Польша, Россия или Турция) и когда лишит его остатков

власти?

Первым к активным действиям перешел И.С.

Самойлович. Зная, что у Дорошенко имеется не более 2-3 тыс. чел., он в середине

марта 1676 г. направил к Чигирину черниговского полковника Василия Борковского

(Бурковского) со сборным отрядом из выборных казаков нескольких полков

(Черниговского полка полковника В. Борковского, Переяславского – Войца Сербина,

Прилуцкого – Лазаря Горленко, Гадячского – Федора Михайлова, Миргородского –

Григория Гладкого, Сумского – Герасима Кондратьева и кумпанейского полка Федора

Молчана)[11].

Однако в конце марта гетман получил известия, что турки планируют в этом году

напасть на Киев («услышав, что царское величество московское от Дорошенко

присягу, санжаки и алмут принял, возъярился зело, и для того болши войска под

Киев посылать хочет»), и 40-тысячная крымская орда под командованием сына

султана Девлет-Гирея и нуррадин-султана Сафа-Гирея уже прибыла в низовья

Днестра для совместного похода с турками на российские владения[12]. Гетман П.Д. Дорошенко, узнав о скором подходе

турецко-татарских войск, поспешил забыть о присяге, принесенной царю, и

подтвердить свою верность султану и готовность к участию в совместном походе на

Киев и Левобережье. В свою очередь в Стамбуле решили пока отложить вопрос о

смещении «переменчивого» гетмана (в 1676 г. их основные планы были связаны с

продолжением войны с Речью Посполитой), и дать ему возможность своей службой

доказать верность султану. Получив эти известия, И.С. Самойлович тут же отозвал

обратно отряд В. Борковского, и сообщил о турецких планах в Москву.

Царское правительство всерьез восприняло

угрозу турецко-татарского наступления, и для предстоящей кампании 1676 г. планировало

направить на Украину почти 70 тыс. армию. Общее командование было поручено

боярину князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому, который на тот момент уже

почти два десятка лет практически бессменно руководил в должности воеводы

Белгородского разрядного полка /160/ (с 1669 г. также и Севского разрядного

полка)[13]

российскими силами на южном (украинском) направлении. Главная армия под его

непосредственным командованием должна была собраться в Курске (55-60 тыс.

чел.). В ее состав первоначально были назначены в полном составе Белгородский и

Севский разрядные полки, 4 полка рейтар из центральных регионов, оба московских

выборных солдатских полка (полк А. Шепелева в полном составе и 1200 чел. полка

М. Кровкова), 8 приказов московских стрельцов, рязанские дворяне и дети

боярские «всех станов» (2572 чел.), смоленские шляхта и рейтары и тысяча башкир[14].

Товарищами кн. Г.Г. Ромодановского были назначены его сын князь Михаил Григорьевич

Ромодановский, окольничий Петр Дмитриевич Скуратов и генерал-поручик Венедикт

Андреевич Змеев[15]. Еще два отряда должны были прикрывать

великороссийские рубежи и служить в качестве резерва для главной армии: в

Путивле – боярин князь Василий Васильевич Голицын, в Рыльске – его сходный

воевода стольник Михаил Львович Плещеев. Отряд Голицына должен был насчитывать

8,9 тыс. чел.: 623 московских чинов, 3704 городовых дворян и детей боярских,

885 смолян (смоленской, бельской и рославской шляхты и смоленских рейтар

полковника Ивана Полуехтова), 2343 рейтар и драгун в рейтарских полках Федора

Андреевича Зыкова и Степана Епифановича Уварова, а также 1390 московских

стрельцов приказов Дмитрия Лаговкина и Якова Лутохина[16].

Товарищами Голицына были назначены окольничий князь Григорий Афанасьевич

Козловский и думный дворянин Андрей Васильевич Толстой. Отряд сходного воеводы

Голицына М.Л. Плещеева должен был насчитывать всего около 2,5 тыс. чел.: 1894

городовых дворян и детей боярских и 600 московских стрельцов приказа Аксентия

Писарева[17].

Кн. В.В. Голицын 14 мая был «у Великого государя у руки», а на службу из Москвы

выехал 28 мая, прибыв в Севск 26 июня[18].

Ромодановский был «у царской руки» 15 мая, и уже на следующий день отбыл к

месту службы. В начале мая П.Д. Скуратов получил указ идти в «сход» /161/ к кн.

Г.Г. Ромодановскому[19],

но уже 20 мая он был «по болезни» отпущен в Москву, а на его место назначен

думный дворянин Иван Иванович Ржевский и его сын стольник Алексей Ржевский[20].

Полученные весной Самойловичем сведения о

концентрации под Чигирином татар и их планах нападения на Левобережье оказались

сильно преувеличенными, и основные боевые действия развернулись в 1676 г. на

Днестре между турками и поляками. В июле крымские татары вместе с турецкой

армией Ибрагим «Шайтан»-паши двинулись в Подолию и на Львов, где их готовились

встретить польско-литовские войска короля Яна III Собеского. Забегая вперед скажем, что боевые действия

сложились неудачно для поляков. Их армия была блокирована в сентябре в лагере у

Журавно на правом («турецком») берегу Днестра[21],

и 17 октября 1676 г. король Ян III Собеский был

вынужден подписать мирный договор, подтверждавший практически все условия

Бучачского договора 1672 г., и по которому вся Правобережная Украина (кроме Белоцерковского

и Паволочского округов) переходила под власть Турции, при этом Брацлавское и

южная часть Киевского воеводств оставалась под властью султанского вассала гетмана

П.Д. Дорошенко[22].

В Москве весной-летом 1676 г. внимательно

следили за развитием событий на Правобережье, ожидая, когда окончательно

определяться планы турок и крымских татар. Параллельно продолжались переговоры

с польскими посланниками о возможном антитурецком союзе. 10 июля 1676 г.

королевский посланник К. Чихровский предложил направить одну царскую армию на

помощь войскам короля Яна III Собеского, а

другую – «воевать Дорошенко, чтоб конечно ево разорить»[23].

В Москве не до конца доверяли полякам, и были не готовы вступить в прямое

столкновение с турками на стороне Речи Посполитой, но посчитали текущий момент

удобным для смещения П.Д. Дорошенко. 19 июля кн. Г.Г. Ромодановскому был

отправлен царский указ идти из Курска со своими войсками на правый берег Днепра

«со всякою осторожностью разведывая о неприятельских людях» и «над Дорошенко

промысл учинить», заставив его вернуться /162/ в царское подданство и

подтвердить принесенную ранее присягу. Причем действовать надлежало по

возможности бескровными методами, в частности Чигирин предлагалось принудить к

сдаче голодом, не дав собрать урожай хлеба в окрестностях города[24].

Получив царский указ кн. Г.Г. Ромодановский