Вопрос 01. Почему после смерти И.В. Сталина руководство страны оказалось вынуждено пересмотреть многие направления политики государства? Что осложняло этот процесс?

Ответ. Проблемы в сельском хозяйстве накапливались, нарастали они и в промышленности, к тому же низкий уровень жизни населения грозил вылиться в падение производительности. Это подсказывало необходимость корректировки экономического курса. Политический курс также был скорректирован (подробнее об этом см. ответ на вопр. 3). Однако против смены курса выступила часть партии, например, В.М. Молотов (несмотря на то, что его жена стала одной из жертв сталинских репрессий, а он сам вскоре после этого попал в опалу). Война в Корее показала необходимость поиска новых подходов к решению и внешнеполитических проблем.

Вопрос 02. Можно ли считать, что Берия и Маленков сыграли позитивную роль в преодолении сталинизма?

Ответ. Они прекратили последние громкие следственные процессы сталинского времени, потому можно считать, что их роль положительная, но не ключевая, потому что не они начали процесс реабилитации прежних жертв репрессий.

Вопрос 03. Как вы думаете, почему после смерти Сталина руководство страны отказалось от политики массовых репрессий?

Ответ. Продолжение репрессий в условиях намечавшейся борьбы за власть означало бы самые негативные последствия для проигравших эту борьбу, чего не хотелось бы никому из участников, потому было негласно решено больше не применять сталинские методы борьбы с политическими противниками, и соглашение неукоснительно соблюдалось в дальнейшем.

Вопрос 04. Сравните жизненный путь Л.П. Берии, Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущёва. Почему именно Н.С. Хрущёву удалось войти в историю в качестве реформатора?

Ответ. Все трое заняли руководящие посты в сталинскую эпоху, все причастны к массовым репрессиям: Л.П. Берия руководил всем аппаратом их проведения, Н.С. Хрущёв перевыполнял план по уничтожению «врагов народа», руководя Украиной, Г.М. Маленков к репрессиям также причастен, в частности, являлся одним из главных инициаторов «ленинградского дела». Во многом поэтому они оказались на ключевых постах в момент смерти И.В. Сталина. Однако дальнейшая их судьба различна. Л.П. Берия был репрессирован, Н.С. Хрущёв и Г.М. Маленков закончили жизни в опале, но первый попал туда гораздо позже второго. Исход борьбы между этими двумя претендентами за власть решила подковёрная номенклатурная борьба, в которой первый оказался более искусным, а обвинения в попытке ослабить систему партийного руководства обществом стало лишь её ширмой, формальным поводом смещения с постов.

Вопрос 05. Какое значение имел XX съезд КПСС? Можно ли считать, что его решения означали отказ КПСС, Советского государства и общества от сталинизма? Была ли возможна подлинная демократизация общества в тех условиях?

Ответ. ХХ съезд стал началом «оттепели», породившей поколение «шестидесятников», которое, придя со временем в руководство страны, привели КПСС к краху, а СССР – к распаду. Однако развенчание культа личности не означало полного отказа от наказания инакомыслящих и тотальной реабилитации. Продолжали отбывать заключение, например, сторонники альтернативных путей развития страны 1920-х годов, причём люди попадали в опалу даже за призывы пересмотреть их дела. Наказывались и другие инакомыслящие. Показательной стала общественная травля Б.Л. Пастернака за публикацию за границей его не одобренного партийным руководством роман «Доктор Живаго» (за который писателю вскоре присудили нобелевскую премию).

поделиться знаниями или

запомнить страничку

- Все категории

-

экономические

43,679 -

гуманитарные

33,657 -

юридические

17,917 -

школьный раздел

612,469 -

разное

16,911

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

Наверное потому, что за всеми этими кровавыми делишками стояли другие люди. Которые после смерти генералиссимуса изменили тактику ведения тайной войны с собственным народом.

Новый взгляд на Великую Отечественную Войну. По мере того, как я медленно и постепенно разоблачаю мировых заговорщиков естественно меняется отношение к некоторым руководителям страны. Интересный материал заслуживает внимание читателя. Сталинизм и личность Сталина это не одно и тоже. Эта статья блогера посвящается последней передаче «Суд времени» проходящей с 22 по 26 ноября на 5 питерском телеканале о послевоенной модернизации в России и взаимоотношениях двух лидеров Сталина и Жукова. О трофеях и неблаговидных поступках главного военачальника страны маршала Жукова вы этой публикации ничего не найдете. Хотя приобщить можно, об этом факте в свое время, кто только не говорил. Молва дело тонкое. Зато есть другие любопытные не более важные факты, требующие тщательного исторического научного исследования. Клин в интернете В последующих материалах я познакомлю через дневники Г. Мюллера и др источники, как раскручивали «Холодную войну» и Маккартизм в США, задействуя все те же структуры, нацеленную на Россию.

Автор: Vassili 22.9.2006, 23:14

По желанию трудящихся(нашёл не большую статью о ВОВ), для FRAERA :coolsmiley02:

Не много в не темы, но с эпизодом из Истории древнего мира, новый взгляд о ВОВойне.

Не в силе Бог, а в Правде!

На заседании Политбюро 18 ноября 1940 года, подводя итоги визиту В. М. Молотова в Берлин, И. В. Сталин сказал:

— «Но мы хорошо знаем цену этим утверждениям! (Как известно, Гитлер сразу же после отбытия из Берлина нашей делегации громогласно утверждал, что «германо-советские отношения окончательно установлены»!) Для нас ещё до встречи с Гитлером было ясно, что он не пожелает считаться с законными интересами Советского Союза, продиктованными требованиями безопасности нашей страны…

— Ясно одно: Гитлер ведёт двойную игру. Готовя агрессию против СССР, он вместе с тем старается выиграть время, пытаясь создать у Советского правительства впечатление, будто готов обсудить вопрос о дальнейшем мирном развитии советско-германских отношений…

— Гитлер постоянно твердит о своём миролюбии, но главным принципом его политики является вероломство…

—

Разумеется, мы не можем советско-германский пакт рассматривать основой создания надёжной безопасности для нас.

Гарантией создания прочного мира является укрепление наших вооружённых сил…

— Гитлер сейчас упивается своими успехами. Его войска молниеносными ударами разгромили и принудили к капитуляции шесть европейских стран…

— Но это не главное для Гитлера, главное для него — нападение на Советский Союз.

Мы все должны помнить об этом и усиленно готовиться для отражения фашистской агрессии. Наряду с дальнейшим укреплением экономического и военного могущества нашей страны наша партия должна широко разъяснять трудящимся нависшую опасность международной обстановки, постоянно разоблачать гитлеровских агрессоров, усилить подготовку советского народа к защите социалистического Отечества. Вопросы безопасности государства встают сейчас ещё более остро. Теперь, когда наши границы отодвинуты на запад, нужен могучий заслон вдоль их с приведёнными в боевую готовность оперативными группировками войск в БЛИЖНЕМ, НО… НЕ В БЛИЖАЙШЕМ ТЫЛУ.

И. В. Сталин в своём выступлении был как всегда предельно конкретен: «…в ближнем, но…не в ближайшем тылу». На деле, это означало то, что в войне против гитлеровской Германии наши войска должны были изначально осуществлять принцип активной обороны.

Принцип активной обороны нацелен, прежде всего, на то, чтобы сдержать первоначальный мощный удар противника, заставить его выдохнуться и только затем нанести ему мощный, сокрушительный удар.

Он предусматривает отходы войск на более выгодную позицию, от одной линии оборонительных сооружений до другой, либо для организации более прочной обороны, либо для подготовки внезапной контратаки во фланги наседающего врага, после чего противник нередко оказывается в «котле».

Принцип активной обороны для России при отражении ею тотального нашествия с Запада, — наиболее рациональный, в т. ч. и потому, что, с одной стороны, достаточно быстро позволят включить в действие фактор гигантских её пространств, на которых «растворяется» ударная мощь любого агрессора, а с другой стороны — потому, что веками апробирован, т. е. испытан и использован нашими предками.

:coolsmiley02:

В 510 году до нашей эры один из величайших завоевателей древнего мира Персидский царь Дарий I решил завоевать Скифию — страну наших предков. Скифы, при вторжении его войска в пределы их земель, вышли ему навстречу, но затем боя не принимали, а отправив своих детей и лишний скот далеко на Север, постоянно отступали от Персов к востоку, всё время держась от них на один день пути впереди и выжигая при своём отступлении весь подножный корм, так что Персы, приходя на ночлег, постоянно терпели крайнюю нужду. Так продолжалось очень долгое время. Скифы отступили за Днепр, потом за Дон, повернули к Волге, а затем, обойдя Персидское войско с севера, стали уже отступать на запад, всё оставаясь недосягаемыми для ударов Дария. При этом скифы всё время подстерегали персов, когда те выходили за кормом для людей и лошадей. Персидская конница всегда обращалась в бегство, как только видела двигающуюся на неё Скифскую конную лаву и поспешно пряталась за свою пехоту. Скифы подскакивали к Персидской пехоте, заставляли её своим появлением изготавливаться к бою, и затем поворачивали и быстро исчезали из вида. Подобные нападения Скифы производили не только днём, но и ночью. Держа постоянно в тревоге голодное войско персов, они сильно обессилили их, чем и поставили Дария в крайне затруднительное положение. Вскоре персы были вынуждены бежать из Скифии, бросив на произвол судьбы своих больных и раненых. Скифы преследовали их до Дуная и едва-едва не захватили в плен самого Дария. :

coolsmiley02:

По такому же методу, т. е. при помощи активной обороны, была уничтожена вторгнувшаяся в Россию армия императора Наполеона, т. е. нашествие «двунадесяти народов» или

тотальный удар соединённых сил всей Европы.

Имевший дар предвидения, истинный патриот России, полководец Барклай де Толли, понимая, что в условиях бескрайних русских равнин это единственно-правильный способ ведения боевых действий, сумел использовать принцип активной обороны самым блестящим образом. При этом

ему пришлось выдержать бесчисленное множество оскорбительных нападок от своих же генералов,

требовавших дать генеральное сражение и остановить продвижение Наполеона вглубь страны. Тон этим нападкам задавал отчаянно храбрый, безусловно преданный Родине, но в отношении стратегии весьма недальновидный князь Багратион, то и дело жаловавшийся Государю Александру I на якобы трусость и нерасторопность Барклая. Благодаря Багратиону и ему подобным, в войсках быстро росла непопулярность дальновидного и мудрого полководца. Но, несмотря ни на что, твёрдый духом Барклай продолжал планомерный отход русской армии, при этом постоянно тревожа противника чувствительными контрударами, разрушая его и без того растянутые коммуникации, лишая французов провианта и другого снабжения. Отступив до Москвы, и по сути обеспечив победу в Бородинском сражении, Барклай не оставил французам и пр. европейской нечисти, посягнувшей на нашу страну, ни малейшего шанса на победу. В Москву вошла не армия императора Наполеона, а её остатки. Исход войны был предрешён.

\Спорно. Примеч. автора ЖЖ . Есть другая версия по поводу этой исторической личности \.М. И. Кутузов, сменивший Барклая на посту главнокомандующего русской армии, самым достойным образом завершил начатое им дело.

Будучи не только умелым полководцем, но к тому же ещё и искушённым дипломатом, Кутузов сознательно не препятствовал Наполеону покинуть пределы нашей страны, т. е. специально, но, отнюдь не афишируя это, дал ему возможность бежать из России. Тем самым, он предоставил право «чванливой» Европе, привыкшей «загребать жар чужими руками», самой добивать взращенного ею же негодяя и проливать при этом свою, а не русскую кровь. Благодаря этому, при разделе сфер влияния в пост наполеоновской Европе, Россия, сумевшая к этому времени набрать и обучить взамен понесшей тяжёлые потери в войне — новую, боеспособную армию, имела решающий голос. Естественно, что все лавры достались Кутузову. Барклая же, вклад которого в дело победы был выше, чем у Кутузова, ждало забвение на многие, многие годы. Каждому своё… Тем не менее,

кадровая политика Государя Александра I заслуживает всяческого уважения: нужные люди оказывались на нужном месте и в нужное время.

Кстати, и Барклай, и Кутузов действовали согласно плану отступления и изматывания врага, который Александр I утвердил ещё до начала нашествия… Умный был Государь…

И. В. Сталин хорошо знал историю России, в т. ч. и историю военного искусства нашей Родины.

Веками отработанная нашими пращурами методика обороны страны была ему хорошо известна тоже. Поэтому, выступая

18 ноября 1940 г. на заседании Политбюро, он нацеливал руководство страны в предстоящей войне с Германией использовать только принцип активной обороны, соответственно, расположив войска: — «…в ближнем,

но… не в ближайшем тылу».

За четыре дня до своего выступления на заседании Политбюро, т. е. 14 ноября 1940 г., И. В. Сталин своею подписью утвердил документ чрезвычайной важности:

«Соображения об основах стратегического развёртывания Вооружённых сил Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 гг.», от 18 сентября 1940 года.

Автором этих «Соображений…» был один из самых выдающихся генштабистов нашей страны, любимец Сталина, бывший царский полковник, маршал СССР — Борис Михайлович Шапошников. Эти «Соображения…» легли в основу разрабатываемого в то время Генштабом РККА плана отражения Гитлеровской агрессии. Как о том свидетельствуют в своих воспоминаниях маршал А. М. Василевский и генерал армии С. М. Штеменко, каждый из которых в своё время возглавлял Генеральный штаб, этот план носил сугубо оборонительный характер. В нём, во главу угла, ставилась задача отражения и сдерживания противника, особенно его первого удара,

предусматривался планомерный отход войск, а в случае вклинивания противника в нашу оборону — выбивание его совместными контрударами мехкорпусов и стрелковых войск. И только затем, когда будут созданы благоприятные условия — переход наших войск в решительное контрнаступление.

Иными словами, в плане в первую очередь делалась ставка на эластичную, манёвренную, т. е. активную оборону, чему в полной мере соответствовало указание Сталина о расположении основной массы войск: «…в ближнем, но… не в ближайшем тылу».

Вывод из всего вышесказанного таков: при использовании принципа активной обороны, любое, в т. ч. тотальное нашествие на Россию с Запада, рано или поздно — обречено на провал

.

Понимали ли это в германском Генштабе? Да, понимали. Ещё в первой трети XIX в. знаменитый военный теоретик, состоявший на русской службе немец К. Клаузевиц, предупреждал: «Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, т. е. оккупировать; по крайней мере, этого нельзя сделать… силами современных европейских государств…»! Поэтому в планируемой войне против Советского Союза германское командование в первую очередь делало ставку на очень быстрое, мгновенное уничтожение Красной Армии непосредственно как института государства. Гитлер так и писал: «…чтобы некуда было призывать резервистов». Эта цель, т. е. мгновенный разгром РККА, должна была быть достигнута за счёт разработанной германским Генштабом стратегии блицкрига — т. н. «молниеносной войны» против СССР. Из существа стратегии блицкрига вытекала соответствующая ему тактика начального периода боевых действий. Начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии генерал Ф. Гальдер сформулировал эту тактику как элемент стратегии следующим образом:

« — внезапное вооружённое нападение, потрясающее своим массовым эффектом;

— захват атакованной страны врасплох;

— развал государственного тыла страны, подвергшийся нападению, путём террора, саботажа, убийства руководителей правительства и пр.;

— решительное безостановочное наступление, невзирая на потери и отсутствие резервов».

При этом немцы делали ставку не на лобовое, фронтальное оттеснение советских войск вглубь (своей) территории, а на стремительный, молниеносный таранно-штурмовой пролом системы обороны на множестве участков и такой же бросок мобильных частей вглубь СССР, за счёт чего, но при обходе наших оборонительных сооружений, в тылу организовывались «котлы», избиение и пленение войск, к тому же и с перевёрнутым фронтом. Пролом системы обороны должен был осуществлён за счёт создания предельных и даже запредельных плотностей войск на решающих, ключевых участках направлений главных ударов при особой роли авиации, танковых и механизированных соединений в авангарде наступления.

Тем не менее Гитлер (кем, кем, а дураком он не был) отлично понимал, что, несмотря на исторически сложившуюся грамотность германского Генштаба и уже имевшийся у него значительный опыт ведения боевых действий в современных условиях, всем его разработкам и планам в отношении России, в случае использования русскими принципа активной обороны — грош цена!

Ещё осенью 1939 года, вскоре после подписания Договора о ненападении между СССР и Германией, по его указанию германский Генштаб заказал известному белоэмигранту генералу П. Краснову аналитический обзор на тему: «Поход Наполеона на Москву в 1812 году.

Теоретический разбор вопроса о возможности такого похода в XX веке и возможные последствия подобной акции». Ясно, что больше всего гитлеровцев интересовал вопрос — как предотвратить отступление (особенно организованное) русской армии вглубь своей территории, чтобы осуществить разгром её основных сил в приграничных сражениях? Ведь Наполеон, как известно, свернул себе шею именно на этом. Барклай де Толли и Кутузов упорно заманивали Наполеона вглубь России, похоронив тем самым не только весь его завоевательный замысел, но и подавляющую часть его громадного войска. Гитлер панически боялся повторения подобной ситуации и вставил требование о недопущении отступления советских войск вглубь своей территории в качестве одного из основополагающих элементов общего замысла плана «Барбаросса»! Боялись они…

Однако весной 1941 года все их страхи мгновенно и бесследно куда-то исчезли. 30 марта 1941 г., после ознакомления с сообщениями разведорганов, Гитлер уверенно заявил своим генералам:

«Вопрос о русском отходе — маловероятен… Если русские задумают отступать, они должны будут сделать это весьма заблаговременно, иначе они не смогут отойти, сохраняя боевые порядки…» (Как в воду глядел, гад!)

Мнение Гитлера полностью совпадало с сильно возросшей уверенностью немецкого Генштаба в успехе молниеносной войны против СССР. Тогда же, в марте, наша разведка сообщила: «По мнению германского Генштаба, Красная Армия будет в состоянии оказывать сопротивление только в течение первых 8 дней, после чего будет разгромлена…». На деле это могло означать только то, что

в марте 1941 года германская разведка зафиксировала отказ высшего советского военного командования от принципа активной обороны и его ставку на принцип упорной, т. е. жёсткой обороны.

Гитлеровские разведчики своё дело знали; они сумели «засечь» начавшееся сосредоточение наших войск не в ближнем, а именно в ближайшем тылу, причём вдоль всей протяжённости 4 500 километровой государственной границы СССР.

В начале 1941 года, по рекомендации наркома Обороны С. К. Тимошенко и Главного Политического Управления (Глав. ПУР) Красной Армии на должность начальника Генерального штаба РККА был назначен командующий Киевским Особым Военным Округом генерал армии Г. К. Жуков. Назначение состоялось вопреки имевшейся в деле Жукова аттестации за ноябрь 1930 года, где бывший в то время его командиром будущий маршал Советского Союза

К. К. Рокоссовский указал: «На штабную и преподавательскую работу, Г. К. Жуков назначен быть не может — органически её ненавидит».

Напрашивается вывод, что кому-то было очень выгодно, чтобы Генштаб возглавлял человек, «органически ненавидевший штабную работу».

Свой «боевой путь» командира Красной Армии Г. К. Жуков начал в 1921 году под руководством ярого троцкиста, командарма Тухачевского, в качестве карателя участвуя в массовых избиениях и расстрелах Тамбовских крестьян:

Выписки из приказов Полномочной комиссии ВЦИК о порядке чистки в «бандитски настроенных» волостях и сёлах Тамбовской губернии. Июнь 1921 г.

Опыт первого боеучастка показывает большую пригодность для быстрого очищения от бандитизма известных районов по следующему способу чистки… По прибытии на место волость оцепляется, берутся 60-100 наиболее видных заложников (т. е. наш генофонд) и вводится осадное положение. Въезд и выезд из волости должны быть на время операции запрещены. После этого созывается волостной сход, на коем прочитываются приказы ВЦИК. Жителям даётся два часа срока на выдачу бандитов и оружия, а также бандитских семей (?!). Если население бандитов и оружия не указало (И ведь не указывали! За что и прозвали палачи-марксисты тамбовчан, и

именно в то самое время — «тамбовскими волками»

), то по истечении двухчасового срока сход собирается вторично и взятые заложники на глазах у населения расстреливаются, после чего берутся новые заложники и собравшимся на сход вторично предлагается выдать бандитов и оружие…

Граждан, отказывающихся назвать своё имя, расстреливать на месте без суда…

В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье… Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать без суда…

Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.

Полномочная комиссия ВЦИК.

Председатель — Антонов-Овсеенко

Командарм — Тухачевский

Секретарь — Б. Васильев (Гольдберг)

А вот ещё один приказ (от 16 июня 1921 г.), отданный палачом тамбовских крестьян, доверенным лицом Лейбы Троцкого, последовательным антисталинистом и поклонником мировой революции (т. е. врагом народов России) — Тухачевским:

Для немедленной очистки леса приказываю:

1. Леса, где прячутся бандиты (в своём большинстве, это было спасавшееся от убийств, насилия, избиения и грабежа население Тамбовщины), очистить ядовитыми удушливыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов (фосген) распространялось полностью по всему лесу, уничтожая всё, что в нём спряталось.

2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов.

3. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ.

Командующий войсками ТухачевскийОчевидно, что такие приказы мог отдавать человек, патологически ненавидевший свой народ и имевший ярко выраженные садистские наклонности.

Вот ещё образец явно нечеловеческой ненависти и садизма:

Ввиду большого наплыва в концентрационно-полевые лагеря малолетних, начиная с грудных детей, и неприспособленности этих лагерей к длительному содержанию детей, последствием чего явились заболевания желудочного и простудного характера (написано очень обтекаемо, а на самом деле — массовая смертность детей заложников), признать необходимым принять меры к улучшению положения детей заключённых в качестве заложников в концентрационно-полевые лагеря Тамбовской губернии… При детях заложниках до 3-летнего возраста включительно (!!!) имеют право находиться и их матери — заложницы.

И опять подписи трёх палачей Антонова-Овсеенко, Тухачевского и Б. Васильева (Гольдберга).

Недавно издохший сын палача Антонова-Овсеенко в своё время очень много распространялся о судьбах детей врагов народа, которые, кстати, хотя и в спецшколах, но, как и все дети Страны Советов, получили образование и как и сам сынок палача, в дальнейшем ущемлены в своих правах не были, а если и были, то за конкретные дела («яблоко от яблони…», многие из этих «обиженных деток» впоследствии приняли активное участие в развале СССР). К примеру, сын Блюхера участвовал в войне и был награждён орденом. Но о трагической судьбе тысяч малолетних детей Тамбовщины, уничтоженных его отцом Антоновым-Овсеенко старшим, Тухачевским, Гольдбергом и пр. патологическими садистами-убийцами, «достойный сын своего отца-палача», Антонов-Овсеенко младший — не упоминает нигде и никогда. Воистину — «яблоко от яблони…»! В 1937 — 1939 гг. вся эта бесчинствовавшая на Тамбовщине марксистско-троцкистская сатанистская сволочь получила от Иосифа Виссарионовича заслуженную награду — пулю в лоб! Население Тамбовской области встретило расстрельные приговоры «врагам народа» (А как их ещё можно было назвать?) с пониманием и великой радостью. Все были — за!

За образцовое выполнение этих и иных подобных приказов палача-карателя Тухачевского, Жуков получил свою первую в РККА награду — орден Красного Знамени (Заслужил… В Тамбове его заслуги помнят, особенно в Жердевском районе…) Поклонником Тухачевского, его методов, карателем и садистом, к тому же мародёром и проституткой-приспособленцем Жуков оставался в течение всей своей последующей жизни:

В 1939 году Жуков воюет на Халкин-голе. Туда был послан генеральный секретарь Союза писателей В. П. Ставский.

Он сообщил, что «За несколько месяцев расстреляно 600 человек

, а к награде представлено 83». Осенью 1941 г. Жуков прибыл в Ленинград и сразу же, по тамбовской привычке, решил взять в заложники семьи своих подчинённых:

Шифрограмма № 4976, — Командующим армиями Ленинградского фронта.

Разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны и по возвращении из плена они тоже будут расстреляны.

Командующий войсками ЛФ герой Советского Союза

Генерал армии Жуков

Любил Жуков расстреливать… Привык в Тамбове…

В 1956 Жуков сам себе повесил четвёртую Звезду Героя (именно он открыл «парад незаслуженных звёзд») за неимоверно жестоким образом проведённую им карательную акцию в отношении венгерских «мятежников».

В том же году он так же жестоко подавил народное возмущение в Грузии.

В 20 — 30-х годах прошлого столетия И. В. Сталин умело «выкосил» грузинскую оппозицию, желавшую выйти из состава СССР таким образом, что его действия были поняты, полностью одобрены и поддержаны грузинским народом. Жуков же карал всегда братский по отношению к России, простой грузинский народ за то, что грузины не хотели верить в потоки лжи, распространяемой им, Хрущёвым и пр. сволочью в отношении жизни и деятельности т. Сталина. Истоки нынешних российско-грузинских отношений в немалой степени там…, в далёком 1956 году. О неоправданной Жуковской жестокости, грубости и неимоверно хамском поведении по отношению к своим подчинённым рассказали многие его сослуживцы на страницах своих послевоенных воспоминаний. Но это всё было потом…

А тогда, всего за два месяца пребывания Жукова во главе Генштаба (т. е. к весне1941 г.) — произошла подмена основополагающего принципа обороны и, соответственно, замена плана отражения агрессии, разработанного на основании «Соображений…» Б. М. Шапошникова. Сделано это было «тайком» от Сталина, Политбюро и Правительства СССР. К примеру, 10 апреля 1941 года Тимошенко и Жуков направили командующему Западным Особым Военным Округом генералу Павлову Д. Г. (в др. округа тоже) секретное предписание в котором говорилось: «…Упорной (т. е. жёсткой) обороной; опираясь на укреплённые районы, прочно прикрыть наши границы и не допустить вторжения противника на нашу территорию». Ещё пример. В мае 1941 года командование западных, приграничных округов РККА получили директиву Генштаба и Наркомата Обороны, разработанную Жуковым и Тимошенко. В ней ставились следующие конкретные задачи:

«…2. Упорной обороной укреплений по линии госграницы прочно прикрыть отмобилизование, сосредоточение и развёртывание войск округа.

II. Оборону государственной границы организовать, руководствуясь следующими указаниями:

1. В основу обороны положить упорную оборону укреплённых и созданных по линии госграницы полевых укреплений с использованием всех сил и возможностей для дальнейшего развития их».

Отказ от активной обороны явно видим «невооружённым глазом». Генерал Ф. Гальдер через пару дней после нападения Германии на СССР весьма правильно расценивал «наличие многочисленных запасов в приграничной полосе», т. е. там, куда их выдвинули с санкции Жукова, как факт того, что «русские с самого начала планировали ведение упорной обороны приграничной зоны и для этого создали здесь базы снабжения». О том, что

немцам было известно об отказе нашего высшего командования от принципа активной обороны ещё задолго до 22 июня свидетельствует запись, сделанная 16 июня 1941 г. в дневнике министра пропаганды гитлеровской германии Й. Геббельса: «Русские сосредоточились прямо у границы — лучшего нельзя было просто и ожидать.

Будь они рассеяны шире, то представляли бы большую опасность (Геббельс понимал значимость фактора гигантских российских пространств.) …По этому скоплению (Подстава? Да, конечно!) мы ударим из 10 тыс. стволов (стволов-то было больше). …Это будет удар величайшей силы, такой, какого, пожалуй ещё не было в истории». Так всё и было…

В отличие от министра Й. Геббельса и гитлеровских генералов, командование наших приграничных соединений весьма слабо представляло то, каким будет наш сценарий вступления в войну, хотя многие из них видели, что концентрация войск происходит именно в «ближайшем тылу» и понимали, что это неспроста. Вот как описывает времена непосредственного кануна агрессии маршал К. К. Рокоссовский, в то время бывший командиром корпуса в Киевском Особом Военном Округе:

«

…я не мог разобраться: каков план действий наших войск в данной обстановке на случай нападения немцев? Судя по сосредоточению нашей авиации на передовых аэродромах и расположению складов центрального значения в прифронтовой полосе, это походило на подготовку прыжка вперёд, а расположение войск и мероприятия, проводимые в войсках, этому не соответствовали. …Атмосфера непонятной успокоенности продолжала господствовать в войсках округа. Правда, в звене высшего командования эта успокоенность не разделялась. Наше мнение сводилось к тому, что мы находимся накануне войны. …Во всяком случае, если какой-то план и имелся, то он явно не соответствовал сложившейся к началу войны обстановке, что и повлекло за собой тяжёлое поражение наших войск в начальный период войны». Много после войны, в середине семидесятых,

маршал Василевский и генерал армии Штеменко всё же нашли в себе мужество и на страницах своих мемуаров признали факт подмены оборонительного плана отражения агрессии на иной план, за который они явно не желали нести ответственность перед потомками наравне с Тимошенко и Жуковым.

ГДЗ #1

§ 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС.

Какие насущные проблемы стояли перед страной после восстановления народного хозяйства?

После восстановления народного хозяйства стране было необходимо решить вопрос смены сталинского курса.

1. Почему после смерти И. В. Сталина руководство страны оказалось вынуждено пересмотреть многие направления политики государства? Что осложняло этот процесс?

Необходимость изменения внутренней и внешней политики определялась и объективными, и субъективными причинами. В экономике страны существовали большие проблемы. Деревня была истощена, но по-прежнему оставалась главным источником дешёвой рабочей силы. Было очевидно, что продолжение прежней политики приведёт к полному краху сельского хозяйства. Продолжение политики массовых репрессий преемникам Сталина представлялось нежелательным. Ни один из них не обладал его авторитетом и властью. Новые подходы требовались во внешней политике. Попытки решения спора вокруг Кореи военными средствами зашли в тупик, не было никакого прогресса в деле послевоенного урегулирования в Европе. Осложняло этот процесс недоверие борющихся за власть друг к другу никто не решался сделать первый шаг.

2. Можно ли считать, что Берия и Маленков сыграли позитивную роль в преодолении сталинизма?

Можно. Первый шаг по пути отказа от прежних методов управления обществом решился сделать Л.П. Берия. По инициативе Л.П. Берии было пересмотрено «дело врачей» и признаны сфабрикованными обвинения против многих военачальников. Он выступил инициатором проведения массовой амнистии. Началась ликвидация системы гулага. Берия выступил с инициативой восстановления отношений с Югославией и воссоединения «двух Германий» на демократической основе. Инициатива продолжения реформ перешла к Г.М. Маленкову. По предложению Г.М. Маленкова была вдвое снижена сумма сельскохозяйственного налога. Задолженности колхозов по выплатам прежних лет ликвидировались, закупочные цены на аграрную продукцию повышались, разрешалось увеличение размеров крестьянских приусадебных участков. По инициативе Маленкова начался пересмотр основных направлений пятилетнего плана, в сторону увеличения средств, направлявшихся с на развитие лёгкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства. На международной арене Маленков предложил перейти к политике разрядки международной напряжённости.

3. Как вы думаете, почему после смерти Сталина руководство страны отказалось от политики массовых репрессий?

Политика массовых репрессий в условиях сложившейся борьбы за власть означало бы применение этих репрессий к проигравшим в данной борьбе, а такой судьбы не желал никто.

4. Сравните жизненный путь Л. П. Берия, Г. М. Маленкова и H. С. Хрущева. Почему именно Н. С. Хрущеву удалось войти в историю в качестве реформатора?

Лаврентий Павлович Берия

— Первый заместитель Председателя Совета Министров. Глава МВД.

— Деятельность направлена на смягчение режима

— Реабилитация по «делу врачей»

— Инициатор массовой амнистии

— Стремление ограничить вмешательство партии в хозяйственные дела.

Григорий Максимилианович Маленков

— Председатель Совета Министров

— Стремление к модернизации страны

— Предложения о снижении налогов и увеличении производства товаров народного потребления

Никита Сергеевич Хрущёв

— Секретарь ЦК КПСС,

— Руководитель партийными делами

— Деятельность направлена на смягчение режима

— Объединение с Маленковым с целью устранения Берии

Реформатором считают Хрущева, так как его реформы более всего запомнились, а также он провел более количество реформ.

5. Какое значение имел ХХ съезд КПСС? Можно ли считать, что его решения означали отказ КПСС, Советского государства и общества от сталинизма? Была ли возможна подлинная демократизация общества в тех условиях?

На данном съезде был развеян культ личности Сталина. Под предлогом исправления ошибок, допущенных Сталиным, руководители страны ускорили проведение ранее начатой коррекции внутренней и внешней политики страны. Широко развернулся процесс реабилитации жертв репрессий. Решения съезда не означали отказ от сталинизма, некоторые осужденные и заключенные продолжали прибывать в колониях, иногда практиковались гонения. Подлинная демократизация была невозможна, так общество было не готово к этому, экономика не могла функционировать в таких условиях.

На этой странице вы сможете найти и списать готовое домешнее задание (ГДЗ) для школьников по предмету История, которые посещают 11 класс из книги или рабочей тетради под названием/издательством «Учебник», которая была написана автором/авторами: Загладин, Петров. ГДЗ представлено для списывания совершенно бесплатно и в открытом доступе.

70 лет назад, в 1952 году, в Советском Союзе наступил апофеоз позднего сталинизма. Многим тогда казалось, что это навсегда, но год спустя самая свирепая и мрачная эпоха русского XX века завершилась естественным образом. По какому пути могло пойти развитие нашей страны после смерти Сталина? Почему советский диктатор не оправдал народных чаяний о либерализации после Великой Отечественной войны и перешел к новому витку репрессий, в том числе против собственного окружения? Какие реформы готовились в последние годы правления Сталина и кого он видел своим преемником? На эти и другие вопросы «Ленте.ру» ответил доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института советской и постсоветской истории, профессор Школы исторических наук НИУ ВШЭ Олег Хлевнюк.

Ожидание перемен

«Лента.ру»: Это правда, что после Великой Отечественной войны народ, интеллигенция и часть партийной элиты ждали серьезных перемен и существенных послаблений, что надежды многих советских людей были сопоставимы с состоянием русского общества после Отечественной войны с Наполеоном?

Олег Хлевнюк: Да, для значительной части тогдашнего советского социума это было так.

Тогда почему вместо этого после победы над Гитлером в нашей стране началось очередное закручивание гаек, а последние годы правления Сталина оказались почти буквальным повторением «мрачного семилетия» Николая I за сто лет до этого?

После всякой войны, особенно войны тяжелой, в любых странах — как победивших, так и проигравших — в общественных настроениях доминирует ожидание перемен, которые должны стать компенсацией за пережитые тяготы и лишения военного времени. Так было у нас в России после Отечественной войны 1812 года, так было и во многих государствах Европы после Первой мировой войны.

Любая власть на подобные ожидания может реагировать двумя способами. Первый — пойти навстречу чаяниям людей и попытаться хотя бы в какой-то мере их удовлетворить. Второй способ — игнорировать этот общественный запрос и даже наоборот, как вы выразились, еще крепче закрутить гайки.

Чтобы понять, почему Сталин избрал именно такой путь, надо пояснить, что собой представлял послевоенный СССР

Во-первых, Советский Союз вступил в Великую Отечественную очень бедной страной, а война нанесла настолько колоссальный ущерб, что его до сих пор пытаются подсчитать. По некоторым оценкам, в 1941-1945 годах СССР лишился около четверти своего национального богатства, а число безвозвратных человеческих потерь только по нынешним официальным данным составило 27 миллионов человек.

Во-вторых, сталинский СССР был государством, где власть сознательно ущемляла и дискриминировала основную часть населения — крестьянство. Даже по сравнению с городскими жителями, которые тоже не процветали, советские колхозники находились в совершенно бесправном и униженном положении.

Неужели крестьяне после войны всерьез надеялись, что Сталин распустит столь ненавистные им колхозы?

Именно по этому вопросу в послевоенный период проходила главная линия конфликта между советским государством и крестьянством. Абсолютно по всем источникам — воспоминаниям, партийным документам, сводкам органов госбезопасности — видно, что это был самый больной вопрос для крестьян. Их мотив был прост, ясен и по сути вполне справедлив: мы на своих плечах вынесли всю тяжесть войны и доказали лояльность советской власти, поэтому заслужили отмену колхозного рабства.

В-третьих, часть советской интеллигенции надеялась (как потом окажется, совершенно зря) на продолжение дальнейшего сотрудничества с западными демократиями — нашими бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. В годы войны тот факт, что в противостоянии с нацизмом СССР не оказался в одиночестве, что на нашей стороне были Объединенные Нации (тут речь не только про США и Великобританию), очень воодушевлял не только общество, но и самого Сталина.

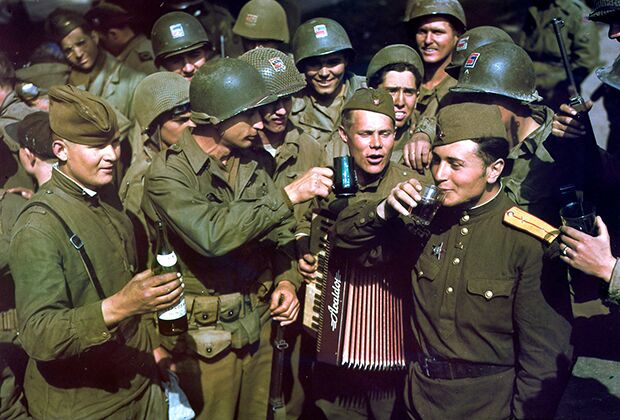

Советские и американские военные пьют за победу во время встречи на Эльбе. 25 апреля 1945 года

Фото: Wickmann / globallookpress.com

Война позволила многим нашим соотечественникам не только познакомиться с западной культурой и заграничным образом жизни, но и сравнить увиденное с советской действительностью. Многие люди наивно уповали на то, что продолжение контактов с бывшими западными союзниками после Второй мировой войны благотворно скажется на внутренней ситуации в СССР.

И, наконец, в-четвертых, для послевоенной ситуации в СССР был характерен своеобразный фактор советского неодекабризма. Поколение фронтовиков играло значительную роль в жизни нашей страны почти до самого конца Советского Союза. Во второй половине 1940-х годов это были сравнительно молодые люди, не раз глядевшие в глаза смерти во время войны, поэтому они имели свое достоинство, вели себя независимо и самостоятельно, чем вызывали настороженность у советской власти.

От уступок к ужесточению

Тут приходят на ум известные строки Иосифа Бродского из стихотворения «На смерть Жукова»: «…смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою».

Давайте не будем забывать, что в годы Великой Отечественной войны миллионы советских граждан тем или иным образом побывали за границей — и не просто за рубежом, а в Европе. Они видели, что даже в самых бедных странах вроде Румынии или Болгарии люди жили значительно богаче, чем в СССР. А когда Красная армия дошла до Германии и Австрии, то, по многим свидетельствам, наши солдаты и офицеры испытали настоящий культурный шок. Они искренне недоумевали:

Зачем немцы к нам полезли, если они так живут? Чего им не хватало?

И даже те советские граждане, которые во время войны не были в Европе, потом столкнулись у себя дома с совершенно другой бытовой культурой в виде трофеев, вывозимых из побежденной Германии солдатами в вещмешках и генералами и маршалами в вагонах и самолетах. Знакомство с этими предметами неведомого прежде западного мира — от немецких фотоаппаратов до салфеток и статуэток — на советских людей сталинской эпохи производило неизгладимое впечатление. И, конечно, сочетание всех этих факторов вызывало у советского государства сильную обеспокоенность.

Именно поэтому Сталин, осознав эту мнимую или явную угрозу, после окончания войны отказался идти на какие-либо уступки обществу?

Справедливости ради надо сказать, что еще в годы войны на некоторые уступки Сталину все-таки пришлось согласиться. Советское государство частично восстановило в правах православную церковь и иные конфессии, почти полностью разгромленные до войны (прежде всего в период Большого террора 1937-1938 годов), обратилось к традиционным патриотическим ценностям, вернуло в армию погоны и офицерские звания.

Танки Т-34-85 из танковой колонны «Димитрий Донской», средства для формирования которой собирала Русская православная церковь

Фото: globallookpress.com

Характерный пример: летом 1942 года был воссоздан дореволюционный орден Александра Невского — русского князя и православного святого, но никому тогда и в голову не пришло, например, учредить орден Чапаева — самого прославленного героя Гражданской войны.

Более того, когда в годы Великой Отечественной войны в СССР усиливался голод, число жертв которого до сих пор доподлинно неизвестно, Сталин решился на отдельные уступки частной хозяйственной инициативе. Росли личные подсобные хозяйства крестьян и горожан, мелкие частные кустарные промыслы, несмотря на то, что все это считалось мелкобуржуазными пережитками. Во время войны Сталину пришлось ограничить свое единовластие и частично делегировать полномочия соратникам по Государственному комитету обороны (ГКО).

Это что-то вроде той модели коллективного руководства, которая существовала потом при Брежневе?

В некотором смысле да. Существовала она, конечно, и в первые годы советской власти, до утверждения Сталина в качестве диктатора. Сразу после окончания войны перед Сталиным встала дилемма: продолжать дальше этот курс или его свернуть. В итоге он предпочел проигнорировать умеренные ожидания общества и некоторой части партийного аппарата, вернуться к довоенным порядкам и даже в каких-то аспектах их еще больше ужесточить.

Но почему?

Во-первых, любая диктатура консервативна в силу своей природы, да и управлять страной привычными методами Сталину было легче. Во-вторых, важную роль сыграли внешние факторы: весной 1946 года началась холодная война и гонка вооружений. Одновременно с этим СССР долго отказывался выводить войска из Ирана, поддержал коммунистов во время гражданской войны в Греции и предъявил территориальные претензии к Турции.

В общем, ситуация благоприятствовала тому, что Сталин начал сворачивать практики коллективного руководства и вновь сосредоточил в своих руках неограниченную власть. В деревне во время кампании по борьбе с «отрезками» от колхозных земель в 1946 году была проведена очередная атака на личные приусадебные участки. В идеологической сфере тоже произошло ужесточение с очередными поисками врагов.

Внешних или внутренних?

Одно неотделимо от другого. С внешним врагом все было ясно: после начала холодной войны им стали США.

Но любому внешнему врагу полагается иметь внутренних пособников

Курс на культурную изоляцию породил ксенофобскую кампанию по борьбе с «безродными космополитами». Одновременно начался новый виток милитаризации.

Кадр: фильм «Русский вопрос»

Когда именно Сталин принял такое решение?

Конкретную дату выделить трудно. Некоторые исследователи за точку отсчета берут август 1946 год, когда было принято постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» и началась травля Зощенко и Ахматовой. Другие историки окончательной точкой невозврата считают драматические события февраля 1948 года в Чехословакии, когда там установился режим так называемой народной демократии. Я думаю, что послевоенная сталинская реакция была постепенным процессом, сильно зависящим от текущей международной обстановки.

Атака на соратников

Может быть, такая политика стала следствием событий осени 1945 года?

Что вы имеете в виду?

После окончания войны с Японией в сентябре 1945 года Сталин впервые за много лет надолго уехал в отпуск в Сочи, о чем даже написали советские газеты. Это вызвало слухи об ухудшении его здоровья: он якобы собрался уйти на покой и передать власть Молотову, который тогда внезапно отменил цензуру для иностранных журналистов. Американская газета «Чикаго трибьюн» 11 октября 1945 года сообщила со ссылкой на свои источники, что «в Москве происходит ожесточенная закулисная борьба за власть между маршалом Жуковым и министром иностранных дел Молотовым, которые пытаются занять диктаторское место Сталина». В это же время президент США Трумэн отправил в Сочи своего посла в СССР Гарримана, чтобы тот поговорил со Сталиным и прояснил его планы. Я правильно передаю канву событий?

Да, все верно.

Возможно, такая нервная реакция Сталина была связана с тем, что он побоялся потерять реальные бразды власти?

Трудно сказать, насколько Сталина беспокоило все то, что вы перечислили. Безусловно, он про это знал. Одно можно утверждать точно: будучи опытным манипулятором, Сталин использовал эту информацию для дискредитации и нейтрализации своих ближайших соратников, прежде всего Молотова.

К 1945 году все важнейшие решения в СССР принимала так называемая руководящая пятерка: Молотов, Микоян, Берия, Маленков и лично Сталин.

В какой-то момент Сталин, видимо, решил, что дал своим соратникам слишком много воли, и начал формировать новую систему сдержек и противовесов в высших эшелонах власти.

Атака на руководящую пятерку началась с обвинения Сталина, что ее члены плохо справляются со своими обязанностями. В письме из Сочи Сталин заклеймил Молотова, заявив, что отныне отказывается считать его своим товарищем. В ответном письме Молотов униженно просил прощения, и сталинский тон вроде бы смягчился.

Но вернувшись из отпуска, Сталин провел важные реорганизации в высших эшелонах власти. Весной 1946 года Маленков потерял очень важный пост руководителя управления кадров и секретариата ЦК ВКП(б). На Лубянке бериевский выдвиженец Меркулов (Всеволод Меркулов — нарком (министр) государственной безопасности СССР в 1941-1946 годах, в 1953 году был арестован и расстрелян — прим. «Ленты.ру») был заменен руководителем СМЕРШа Абакумовым (Виктор Абакумов — министр государственной безопасности СССР в 1946-1951 годах, арестован в 1951 году, расстрелян в 1954 году — прим. «Ленты.ру»).

Слева направо: Лаврентий Берия, Георгий Маленков, Пантелеймон Пономаренко, Иосиф Сталин, Лазарь Каганович. Москва, после 1945 года

Фото: Wikipedia

Поскольку во время Великой Отечественной войны по понятным причинам сильно вырос авторитет армии, под каток новых репрессий попали и некоторые генералы. Летом 1946 года началась опала маршала Жукова, который был отправлен командовать Одесским военным округом. Отодвинув и нейтрализовав Берию и Маленкова, Сталин приблизил новую руководящую группу — Жданова и других выходцев из Ленинграда.

Инструментами нейтрализации прежней руководящей группы были уголовные дела? Например, авиационное дело и трофейное дело.

Совершенно верно. Жуков и Маленков попали в опалу именно после раскручивания этих кампаний.

Когда Жданов в 1948 году умер, с его выдвиженцами расправились уже с помощью ленинградского дела?

Да, это громкое дело отчасти стало результатом интриг Берии и Маленкова, которые вновь попали в ближний круг Сталина. Но, конечно, решение о репрессиях, особенно на таком высоком уровне, принимал Сталин и только он.

Планировались ли в СССР после войны какие-либо серьезные преобразования? Я где-то читал, что готовилась новая конституция и якобы обсуждалось даже что-то вроде нэпа. И что даже в руководстве СССР были сторонники реформ, но престарелый Сталин все эти разговоры быстро пресек.

На этот счет в литературе есть много предположений и даже категорических утверждений, но они никак не подкрепляются документами.

Подготовка новой конституции действительно велась, была даже создана конституционная комиссия, но потом ее работа была свернута. Впрочем, это и неважно, поскольку в советской политической системе конституция мало что значила. На тот момент действовала вполне прогрессивная и действительно передовая для того времени конституция 1936 года, но она носила исключительно декларативный характер и совершенно не работала.

Есть предположения, что отдельные советские лидеры вроде Вознесенского и других ленинградцев пытались провести какие-то реформы, за что в конечном итоге и пострадали. Но на сей счет тоже нет никаких документов. Сторонники этой версии в качестве доказательства приводят слова самого Вознесенского о необходимости совершенствовать плановую систему. Ну и что? Об этом все говорили с того самого времени, когда эта плановая система была создана.

Еще одним доказательством реформаторских намерений Вознесенского апологеты этой версии считают его слова о необходимости увеличить производство товаров народного потребления. Но об этом тоже все всегда говорили на всех съездах партии, в том числе и сам Сталин. Другое дело, что дальше разговоров дело никогда не шло, и деньги преимущественно вкладывались в тяжелую промышленность.

Несостоявшиеся реформы

То есть все слухи о подготовке послевоенных реформ сильно преувеличены? При жизни Сталина об этом и речи быть не могло?

Почему же. Если исходить из имеющихся у нас документов, то можно выделить некоторые направления, где действительно предполагались некоторые преобразования.

Во-первых, сразу после войны в аппарате Наркомфина действительно разрабатывались предложения о легализации мелких частных кустарных предприятий. Руководители органов, ответственных за налогообложение, видели в этом дополнительный источник бюджетных доходов. Все эти поползновения закончились большим скандалом и увольнением авторов этой идеи. Вряд ли тут можно говорить о повторении нэпа, но эту инициативу, безусловно, можно считать реформаторской.

Во-вторых, в недрах министерства внутренних дел периодически возникали предложения о реформе лагерной системы. Документов на сей счет мало, не все еще должным образом изучены. Но из того, что уже есть в открытом доступе, можно понять, что руководство ГУЛАГа, видя крайне тяжелую ситуацию в лагерях, предлагало достаточно серьезную реорганизацию. Например, перевести значительную часть лагерного контингента в спецпоселения — то, что потом станут называть «химией».

Как у тюремного начальства сталинской эпохи возникли такие удивительные порывы реформировать самих себя? Даже сейчас такого нет.

Потому что, как я уже говорил, после войны в ГУЛАГе сложилась очень тяжелая ситуация. Лагеря были переполнены, там постоянно вспыхивали бунты и кровавые конфликты между уголовными группировками. Такую огромную массу заключенных было трудно кормить и охранять, поэтому то и дело случались массовые побеги. Но инициативы руководства ГУЛАГа до самой смерти Сталина так и не были реализованы.

Кадр: фильм «Последний бой майора Пугачева»

В-третьих, в 1952 году готовилась серьезная реформа в сельском хозяйстве, которое после войны было фактически разорено драконовским налогообложением. Чтобы хоть как-то оживить обескровленную деревню, комиссия во главе с Хрущевым (конечно, по поручению Сталина) разрабатывала меры по повышению закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. Но при жизни Сталина эти предложения так и остались на бумаге. Многие из них легли в основу аграрной реформы Маленкова, осуществленной в августе 1953 года, уже после смерти Сталина.

О чем все это говорит? Очевидно, что послевоенное советское руководство осознавало серьезные проблемы в стране, и предпосылки для десталинизации после смерти диктатора уже существовали. Но при жизни Сталина не было никаких возможностей что-либо поменять. Вождь хотел оставить все как есть и ничего не трогать.

Почему?

Сталин вообще по своему типу личности был очень осторожным и консервативным человеком, догматиком. К тому же к старости многие люди становятся более консервативными и менее склонными ко всяким переменам. Сталин не был исключением.

Он боялся что-либо менять, чтобы не стало еще хуже

Советский диктатор опасался, что даже самые робкие преобразования в выстроенной им огромной, не очень эффективной и неповоротливой властной машине приведут к непредсказуемым последствиям. Очевидно, Сталин рассуждал так: зачем что-то трогать, когда все и так работает.

«Вот умру я, вас всех передушат»

Вернемся к идеям Вознесенского, будущей жертвы ленинградского дела. Почему в экономике послевоенного СССР взяли курс на развитие тяжелого машиностроения и военно-промышленного комплекса, а не массового жилищного строительства и производства товаров народного потребления? Почему Сталин не сделал то, что после его смерти начал осуществлять Маленков и продолжил Хрущев?

Перекос в сторону промышленности группы А был сознательным приоритетом Сталина, к которому он привык еще до Великой Отечественной. После 1946 года советский вождь считал очень вероятной угрозу новой войны, поэтому значительная часть ресурсов направлялась именно в военно-промышленный комплекс.

Свою роль играла и инерция предшествующего развития. Существовало множество влиятельных ведомств, требующих все больше ресурсов, и здесь речь идет, конечно, не о министерствах легкой и пищевой промышленности.

Это проклятие тяготело над Советским Союзом до самого его конца

Сталин был приверженцем форсированного производства средств производства. Экономическое развитие он понимал как развитие прежде всего тяжелой промышленности.

Приведу показательный пример. На предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа Москвы 9 февраля 1946 года Сталин выступил перед людьми, которые будут за него голосовать на выборах в Верховный Совет СССР. Послевоенные годы уже были преддверием будущей научно-технической революции, но о чем говорил тогда с трибуны глава советского государства? Вот его слова:

Нам нужно добиться того, чтобы наша промышленность могла производить ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали, до 500 миллионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти

То есть в то время, когда уже появились ядерное оружие, радиолокация, реактивная авиация и прочие наукоемкие производства, Сталин мыслил в рамках экономической модели, исчерпавшей себя еще накануне войны, и жонглировал цифрами производства исходных материалов. Ясно, что человек не улавливал дух новой эпохи и ментально так и остался в конце 1920-х годов, в эпохе форсированной индустриализации в СССР.

Правильно ли я понимаю, что уже после Великой Отечественной Сталин продолжал держать страну в состоянии осажденной крепости, потому что боялся новой войны?

Новой войны он, конечно, опасался, помня о катастрофе 1941 года. Но, как любой диктатор, Сталин прекрасно понимал и то, что состояние осажденной крепости как нельзя лучше подходит для сохранения его личной власти и поддержания контроля над страной. В этом смысле советский вождь действовал по вполне классическим рецептам.

Сейчас по интернету гуляет множество фейковых цитат известных деятелей прошлого — от Бисмарка до Черчилля. Сталин действительно говорил в ближнем кругу фразу «Вот умру я, вас всех передушат, как котят»? Или это апокриф?

Скорее всего, это не апокриф. Судя по тому, что во многих источниках эта фраза встречается в разных интерпретациях, он действительно что-то подобное говорил своим соратникам. Это неудивительно, Сталин намеренно навязывал комплекс политической неполноценности своему окружению, чтобы никто даже думать не пытался об иных альтернативах.

Осень диктатора

Как вы думаете, кого Сталин видел своим преемником? Или, как и Ленин, никого конкретно не выделял? Но если так — неужели он не боялся коллапса власти после своей смерти, что действительно всех передушат?

Сталин, как и Ленин, сознательно не готовил преемника. Он периодически приближал к себе то одного фаворита, то другого. Более того, в последние годы жизни Сталин регулярно дискредитировал и шельмовал тех своих соратников, которые хотя бы теоретически могли наследовать его власть.

Взять того же Молотова. Его знала вся страна, и многие видели естественным сталинским преемником. О его опале после отъезда Сталина в длительный отпуск в Сочи в 1945 году мы уже упоминали.

Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов на Ялтинской конференции. Февраль 1945 года

Фото: National Archives and Records Administration

В 1949 году Молотов снова впал в немилость, был снят с поста министра иностранных дел, а его жена арестована. Третья опала случилась в октябре 1952 года, когда на XIX съезде партии Молотов и Микоян не вошли в новый состав Бюро Президиума ЦК и подверглись разгромной публичной критике Сталина.

Вообще, для любого диктатора, особенно если он старый и больной, вопрос о преемнике часто превращается в серьезную проблему. В таком случае для него всегда возникает риск утратить реальные рычаги управления страной, потому что назначение официального преемника подрывает основу легитимности его власти.

Наверное, единственным диктатором, кому удалось решить эту проблему, был Франко в Испании.

Пожалуй да. Но как только он умер, его преемник, король Хуан Карлос, сразу же приступил к демонтажу франкистской диктатуры и демократизации страны.

Это правда, что незадолго до смерти дряхлеющий Сталин ослабил свою былую хватку, заперся на Ближней даче в Волынском, и многие важные вопросы решались без его участия его ближним кругом, представители которого то конфликтовали между собой, то сотрудничали?

Некоторая доля правды в этом есть. В последние два-три года жизни Сталин в силу возраста и неважного здоровья заметно меньше занимался оперативными вопросами и текущими делами. Это видно по стремительному сокращению объема и количества документов, с которыми он работал. Ключевые правительственные органы (Президиум и Бюро Президиума Совета министров СССР) осуществляли оперативное управление страной в основном без участия главы государства. Кстати, после его смерти это позволило обеспечить плавный переход от сталинской диктатуры к коллективному руководству.

Но в целом нет оснований считать, что в последние годы или даже месяцы жизни Сталин утратил реальные рычаги власти. Все утверждения об этом мне представляются несостоятельными.

В качестве аргумента в пользу этого приводят, например, тот факт, что публикация собрания сочинений Сталина завершилась еще в 1951 году. Якобы «отец народов» к тому времени уже настолько ослаб, что не смог добиться продолжения публикации своих трудов. На самом деле ему все это было неважно, Сталина тогда интересовали совсем другие темы. В 1951 году он написал работу «Марксизм и вопросы языкознания», в 1952 году — «Экономические проблемы социализма в СССР». Излишне говорить, что их тогда изучала вся страна.

Сталин до самого инсульта 1 марта 1953 года крепко держал в своих руках два важнейших рычага власти — органы госбезопасности и партийный аппарат. Он лично координировал и внимательно отслеживал все крупные карательные акции чекистов вроде печально известного дела врачей.

XIX съезд партии, состоявшийся за полгода до смерти Сталина, в октябре 1952 года, показал, что советский вождь продолжал укреплять свою власть. Несмотря на неважное самочувствие (Сталин даже не смог выступить перед съездом с отчетным докладом), он полностью переформатировал структуру руководящих органов партии и их кадровый состав.

Последнее публичное выступление И. В. Сталина на заключительном заседании XIX съезда КПСС 14 октября 1952 года.

Вместо Политбюро ЦК возник расширенный Президиум ЦК, внутри которого было создано Бюро Президиума ЦК — орган, даже не предусмотренный партийным уставом. Сформировалась новая руководящая пятерка: Берия, Маленков, Хрущев, Булганин и сам Сталин. Иными словами, в последние месяцы своей жизни диктатор продолжал действовать теми же методами, что и раньше.

Борьба наследников

Именно на том съезде партии Сталин ввел в высшее партийное руководство молодые кадры, которые спустя много лет возглавят партию и страну? Я говорю прежде всего про Брежнева и Суслова.

Да, именно тогда. В Президиуме ЦК, состоящем из 25 человек, по воле Сталина появилось немало партийных функционеров среднего уровня, которых прежнее партийное руководство совсем не знало.

Как вы относитесь к версии, что таким способом Сталин стремился устроить в партии новую чистку, избавиться от опостылевших старых соратников и выдвинуть партийную молодежь, которая была бы всем ему обязана?

Вполне возможно. Ведь в конце 1930-х годов Сталин уже такое устраивал: почти половина членов Политбюро и кандидатов в члены Политбюро была уничтожена. Вместо них пришли новые люди вроде Хрущева, Маленкова и Берии, которые к 1952 году уже стали старыми кадрами. Я не исключаю, что если бы Сталин не умер в марте 1953 года, то некоторые его соратники (например, те же Молотов и Микоян) повторили бы печальную судьбу некоторых коллег по Политбюро.

Почему в борьбе за власть после смерти Сталина победил не всесильный Берия, не Маленков, имевший огромную популярность в народе после существенного снижения налогов для колхозников, а малозаметный до определенного времени Хрущев?

В борьбе за власть важную роль часто играют случайные факторы.

Я убежден, что и Сталин в свое время стал преемником Ленина по случайному стечению обстоятельств. Он многих устраивал, поначалу казался спокойным и неопасным для партийной номенклатуры человеком.

Кадр: фильм «Смерть Сталина»

В 1953 году схожим образом смотрели на Хрущева — он не вызывал всеобщей антипатии. С Берией все было иначе: слишком многие его боялись и ненавидели, тем более что после смерти Сталина он объединил под своей властью министерства государственной безопасности и внутренних дел.

Все помнили, что с 1920-х годов карательные ведомства играли ключевую роль в любой внутриполитической борьбе

Особое раздражение и подозрение у окружающих вызывала его неуемная реформаторская активность. Подозревали, что Берия отчаянно стремился к единоличной власти.

А Маленков?

Я думаю, что он совершил серьезную ошибку, когда согласился выступить против Берии, своего многолетнего союзника во всех кремлевских интригах. Поэтому после ареста Берии позиции Маленкова резко ослабли. К тому же он не обладал теми качествами, которые имелись у Берии и потом обнаружились у Хрущева. Маленков был неплохим администратором, но оказался неважным политиком. У него начисто отсутствовали лидерские качества и инстинкт удержания власти.

Хрущев победил во многом по тем же причинам, что в свое время Сталин. Во-первых, долгое время потенциальные соперники считали его совершенно неопасной фигурой, многие не воспринимали его всерьез. Во-вторых, Хрущев заручился поддержкой партийного аппарата (он занимал должность секретаря ЦК), в то время как Берия и Маленков пытались построить конфигурацию власти с опорой на Совет министров.

После Сталина

Как вы думаете, имелись ли у Берии или Маленкова более радикальные планы по переустройству советской системы? Могли они решиться на те реформы, что произошли в Китае после смерти Мао Цзедуна?

Это верная постановка вопроса. Я считаю, что именно после смерти Сталина был упущен последний шанс осторожного реформирования советской экономики по тому образцу, который потом назовут китайским. Но в послесталинском советском руководстве не нашлось своего Дэн Сяопина.

Больше всего в преобразованиях нуждалось сельское хозяйство, находившееся в отчаянном состоянии. Но Хрущев в экономических вопросах оказался абсолютным сталинистом. В отличие от китайских лидеров после Мао Цзедуна, которых очень интересовал опыт советского нэпа, он считал колхозно-совхозную систему идеальной моделью, не подлежащей никакому реформированию. Вместо поощрения частной инициативы в деревне он развернул беспощадную борьбу с приусадебными участками колхозников, что окончательно добило советское сельское хозяйство.

Были ли необратимыми те перемены, которые случились в СССР после марта 1953 года, или в советском руководстве оставались влиятельные сторонники продолжения прежнего сталинского курса?

Имеющиеся у нас документы дают ясную картину. Даже самые консервативные сталинисты в высшем партийном руководстве, вроде Молотова, Ворошилова и Кагановича, понимали необходимость перемен после смерти Сталина. На сей счет имелся консенсус. Все видели серьезные проблемы в экономике и чудовищное напряжение, проистекавшее из массовых репрессий, огромного ГУЛАГа и т.д.

Особенно беспокоила сложная международная ситуация

Не зря сразу же после смерти Сталина его наследники позволили закончить войну в Корее (сам «отец народов» всячески препятствовал заключению перемирия на полуострове), отказались от территориальных претензий к Турции, а потом помирились с Югославией и вместе с бывшими союзниками СССР по антигитлеровской коалиции решили болезненный австрийский вопрос.

Одним словом, сторонников классической сталинской политики в советских правящих верхах уже не осталось, поэтому перемены были необратимы, а все расхождения состояли лишь в нюансах будущих изменений и в персоналиях.

В том, как проводить преобразования и кто будет этим заниматься?

Совершенно верно. Тут еще можно добавить споры о судьбе наследия Сталина, о допустимых границах будущей десталинизации. В этом смысле Хрущев оказался чуть решительнее, чем другие соратники Сталина.

В кулуарах XX съезда КПСС, 1956 год. На переднем плане слева направо: Вячеслав Молотов, Георгий Жуков, Никита Хрущев, Михаил Суслов, Георгий Маленков

Фото: Дмитрий Бальтерманц / ТАСС

Были и другие варианты, но получилось так, что победила довольно консервативная линия Хрущева. Но я хочу особо подчеркнуть: именно другие варианты, а не альтернативы.

А в чем разница?

Было бы наивным всерьез полагать, что после смерти Сталина Советский Союз мог стать демократией. Вопрос состоял лишь в том, как именно следует осуществлять переход от свирепого тоталитарного режима к более мягкой авторитарной модели.

Означает ли это, что в послевоенные годы наряду с одряхлением Сталина постепенно деградировала и полностью себя исчерпала созданная им система?

Конечно. За фасадом могущественной сверхдержавы скрывался жестокий и во многих отношениях слабый режим, который не мог даже прокормить население большой страны, а главное — не имел ясных перспектив развития.

Что дальше? Еще больше репрессий и лагерей, еще выше налоги на крестьян, еще разорительнее военные расходы?

Поэтому, несмотря на консерватизм, у наследников Сталина не было иного выхода, кроме как начать демонтаж многих ключевых элементов сталинской системы.