Как попасть на экскурсию на Первую В мире АЭС?

НАЧАЛО

Предложение о создании реактора АМ будущей АЭС впервые прозвучало 29 ноября 1949 г. на совещании научного руководителя атомного проекта И.В. Курчатова, директора Института физпроблем А.П. Александрова, директора НИИХимаша Н.А. Доллежаля и учёного секретаря НТС отрасли Б.С. Позднякова. Совещание рекомендовало включить в план НИР ПГУ на 1950 г. «проект реактора на обогащённом уране с небольшими габаритами только для энергетических целей общей мощностью по тепловыделению в 300 единиц, эффективной мощностью около 50 единиц» с графитом и водяным теплоносителем. Тогда же были даны поручения о срочном проведении физических расчётов и экспериментальных исследований по этому реактору.

Позднее И.В. Курчатов и А.П. Завенягин объясняли выбор реактора АМ для первоочередного строительства тем, «что в нём может быть более, чем в других агрегатах, использован опыт обычной котельной практики: общая относительная простота агрегата облегчает и удешевляет строительство».

В этот период на разных уровнях обсуждаются варианты использования энергетических реакторов.

ПРОЕКТ

Было признано целесообразным начать с создания реактора для корабельной энергетической установки. В обосновании проекта этого реактора и для «принципиального подтверждения… практической возможности преобразования тепла ядерных реакций атомных установок в механическую и электрическую энергии» было решено построить в Обнинске, на территории Лаборатории «В», атомную электростанцию с тремя реакторными установками, в том числе и установкой АМ, ставшей реактором Первой АЭС.

Постановлением СМ СССР от 16 мая 1950 г. НИОКР по АМ поручались ЛИПАН (институт И.В. Курчатова), НИИХиммаш, ГСПИ-11, ВТИ). В 1950 – начале 1951 гг. эти организации провели предварительные расчёты (П.Э. Немировский, С.М. Фейнберг, Ю.Н. Занков), предварительные проектные проработки и др., затем все работы по этому реактору были, по решению И.В. Курчатова, переданы в Лабораторию «В». Научным руководителем назначен Д.И. Блохинцев, главным конструктором – Н.А. Доллежаль.

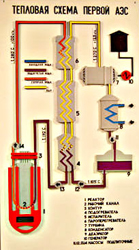

Проектом были предусмотрены следующие параметры реактора: тепловая мощность 30 тыс. кВт, электрическая мощность – 5 тыс. кВт, тип реактора – реактор на тепловых нейтронах с графитовым замедлителем и охлаждением натуральной водой.

К этому времени в стране уже был опыт создания реакторов такого типа (промышленные реакторы для наработки бомбового материала), но они существенно отличались от энергетических, к которым относится реактор АМ. Сложности были связаны с необходимостью получения в реакторе АМ высоких температур теплоносителя, из чего следовало, что придётся вести поиск новых материалов и сплавов, выдерживающих эти температуры, устойчивых к коррозии, не поглощающих нейтроны в больших количествах и др. Для инициаторов строительства АЭС с реактором АМ эти проблемы были очевидны изначально, вопрос был в том, как скоро и насколько удачно их удастся преодолеть.

РАСЧЁТЫ И СТЕНД

К моменту передачи работы по АМ в Лабораторию «В» проект определился только в общих чертах. Оставалось много физических, технических и технологических проблем, которые предстояло решить, и их число возрастало по мере работы над реактором.

Прежде всего, это касалось физических расчётов реактора, которые приходилось вести, не имея многих необходимых для этого данных. В Лаборатории «В» некоторыми вопросами теории реакторов на тепловых нейтронах занимался Д.Ф. Зарецкий, а основные расчёты проводились группой М.Е. Минашина в отделе А.К. Красина. М.Е. Минашина особенно беспокоило отсутствие точных значений многих констант. Организовать их измерение на месте было сложно. По его инициативе часть из них постепенно пополнялась в основном за счёт измерений, проведённых ЛИПАН и немногих в Лаборатории «В», но в целом нельзя было гарантировать высокую точность рассчитываемых параметров. Поэтому в конце февраля – начале марта 1954 г. был собран стенд АМФ – критсборка реактора АМ, которая подтвердила удовлетворительное качество расчётов. И хотя на сборке нельзя было воспроизвести все условия реального реактора, результаты поддержали надежду на успех, хотя сомнений оставалось много.

На этом стенде 3 марта 1954 г. была впервые в Обнинске осуществлена цепная реакция деления урана.

Но, учитывая, что экспериментальные данные постоянно уточнялись, совершенствовалась методика расчётов, вплоть до запуска реактора продолжалось изучение величины загрузки реактора топливом, поведение реактора в нестандартных режимах, вычислялись параметры поглощающих стержней и др.

СОЗДАНИЕ ТВЭЛА

Этот тип твэла позволял проводить их отбраковку на предреакторных испытаниях (в Лаборатории «В» для этого были созданы специальные стенды), что очень важно для обеспечения надёжной работы реактора. Устойчивость нового твэла в нейтронном потоке изучалась в ЛИПАН на реакторе МР. В НИИХиммаше были разработаны рабочие каналы реактора.

Так впервые в нашей стране была решена, пожалуй, самая главная и самая сложная проблема зарождающейся атомной энергетики – создание тепловыделяющего элемента.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В 1951 г., одновременно с началом в Лаборатории «В» исследовательских работ по реактору АМ, на её территории началось строительство здания атомной станции.

Начальником строительства был назначен П.И. Захаров, главным инженером объекта – Д.М. Овечкин.

Как вспоминал Д.И. Блохинцев, «здание АЭС в важнейших своих частях имело толстые стены из железобетонного монолита, чтобы обеспечить биологическую защиту от ядерного излучения. В стены закладывались трубопроводы, каналы для кабеля, для вентиляции и т. п. Ясно, что переделки были невозможны, и поэтому при проектировании здания, по возможности, предусматривались запасы с расчётом на предполагаемые изменения. На разработку новых видов оборудования и на выполнение научно-исследовательских работ давались научно-технические задания для «сторонних организаций» – институтов, конструкторских бюро и предприятий. Часто эти сами задания не могли быть полными и уточнялись и дополнялись по мере проектирования. Основные инженерно-конструкторские решения… разрабатывались конструкторским коллективом во главе с Н.А. Доллежалем и его ближайшим помощником П.И. Алещенковым…»

Стиль работы по строительству первой АЭС характеризовался быстрым принятием решений, скоростью разработок, определённой выработанной глубиной первичных проработок и способами доработки принимаемых технических решений, широким охватом вариантных и страхующих направлений. Первая АЭС была создана за три года.

ПУСК

В начале 1954 г. началась проверка и опробование различных систем станции.

9 мая 1954 года в Лаборатории «В» началась загрузка активной зоны реактора АЭС топливными каналами. При внесении 61-го топливного канала было достигнуто критическое состояние, в 19 ч. 40 мин. В реакторе началась цепная самоподдерживающаяся реакция деления ядер урана. Состоялся физический пуск атомной электростанции.

Вспоминая о пуске, Д.И. Блохинцев писал: «Постепенно мощность реактора увеличивалась, и наконец где-то около здания ТЭЦ, куда подавался пар от реактора, мы увидели струю, со звонким шипением вырывавшуюся из клапана. Белое облачко обыкновенного пара, и к тому же еще недостаточно горячего, чтобы вращать турбину, показалось нам чудом: ведь это первый пар, полученный на атомной энергии. Его появление послужило поводом для объятий, поздравлений «с легким паром» и даже для слез радости. Наше ликование разделял и И.В. Курчатов, принимавший участие в работе в те дни. После получения пара с давлением 12 атм. и при температуре 260 °C стало возможным изучение всех узлов АЭС в условиях, близких к проектным, а 26 июня 1954 г., в вечернюю смену, в 17 час. 45 мин., была открыта задвижка подачи пара на турбогенератор, и он начал вырабатывать электроэнергию от атомного котла. Первая в мире атомная электростанция встала под промышленную нагрузку».

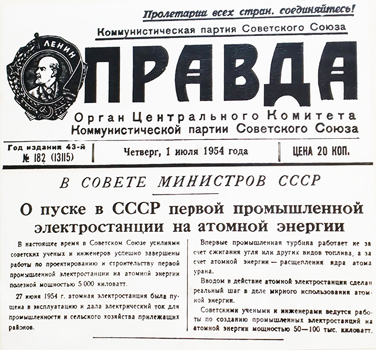

«В Советском Союзе усилиями ученых и инженеров успешно завершены работы по проектированию и строительству первой промышленной электростанции на атомной энергии полезной мощностью 5000 киловатт. 27 июня атомная станция была пущена в эксплуатацию и дала электрический ток для промышленности и сельского хозяйства прилежащих районов.»

Ещё до пуска была подготовлена первая программа экспериментальных работ на реакторе АМ, и вплоть до закрытия станции он был одной из основных реакторных баз, на которых проводились нейтронно-физические исследования, исследования по физике твёрдого тела, испытания твэлов, ЭГК, наработка изотопной продукции и др. На АЭС прошли подготовку экипажи первых атомных подводных лодок, атомного ледокола «Ленин», персонал советских и зарубежных АЭС.

Пуск АЭС для молодого коллектива института стал первой проверкой на готовность к решению новых и более сложных задач.

В начальные месяцы работы доводили отдельные агрегаты и системы, подробно изучали физические характеристики реактора, тепловой режим оборудования и всей станции, дорабатывали и исправляли различные устройства. В октябре 1954 г. станция была выведена на проектную мощность.

«Лондон, 1 июля (ТАСС). Сообщение о пуске в СССР первой промышленной электростанции на атомной энергии широко отмечается английской печатью, Московский корреспондент «Дейли уоркер» пишет, что это историческое событие «имеет неизмеримо большее значение, чем сброс первой атомной бомбы на Хиросиму.

Париж, 1 июля (ТАСС). Лондонский корреспондент агентства Франс Пресс передает, что сообщение о пуске в СССР первой в мире промышленной электростанции, работающей на атомной энергии, встречено в лондонских кругах специалистов-атомников с большим интересом. Англия, продолжает корреспондент, строит атомную электростанцию в Колдерхолле. Полагают, что она сможет вступить в строй не ранее чем через 2,5 года…

Шанхай, 1 июля (ТАСС). Откликаясь на пуски в эксплуатацию советской электростанции на атомной энергии, токийское радио передает: США и Англия также планируют строительство атомных электростанций, но завершение их строительства они намечают на 1956-1957 годы. То обстоятельство, то Советский Союз опередил Англию и Америку в деле использования атомной энергии в мирных целях, говорит о том, что советские ученые добились больших успехов в области атомной энергии. Один из выдающихся японских специалистов в области ядерной физики – профессор Иосио Фудзиока, комментируя сообщение о пуске в СССР электростанции на атомной энергии, заявил, что это является началом «новой эры».

Газета «Правда» от 1 июля 1954 г.

Успешный пуск Первой АЭС вызвал широкий международный резонанс и стал поворотом от чисто военных программ к мирному использованию атомной энергии. Восторженно был встречен доклад Д.И. Блохинцева о её создании и работе на Первой Женевской конференции, и Обнинск на долгие годы стал местом паломничества учёных, специалистов, политиков и экскурсантов из многих стран мира.

Академик Н.А. Доллежаль: «Проектирование и создание реакторной установки Первой в мире АЭС было первым и, вероятно, самым значительным достижением в области ядерной энергетики. Ее пуск доказал и продемонстрировал практическую возможность получения электроэнергии на АЭС».

Академик А.П. Александров: «Энергетика мира вступила в новую эпоху. Это случилось 27 июня 1954 г. Человечество еще далеко не осознало важности этой новой эпохи».

ГОСТИ ПЕРВОЙ АЭС

Среди гостей, в разное время посетивших Обнинскую АЭС, были выдающиеся ученые, политические и общественные деятели. За первые 20 лет работы Первую АЭС посетили около 60 тысяч человек.

ПЕРВАЯ АЭС ОСТАНОВЛЕНА

Первая АЭС была остановлена, точнее – была прекращена ее эксплуатация с генерацией мощности за счет цепного процесса деления ядер урана. Станция находилась в эксплуатации на энергетических режимах почти 48 лет.

Срок для реакторной установки пока рекордный. Сейчас принят вариант вывода из эксплуатации реактора АМ с длительным сохранением установки под наблюдением.

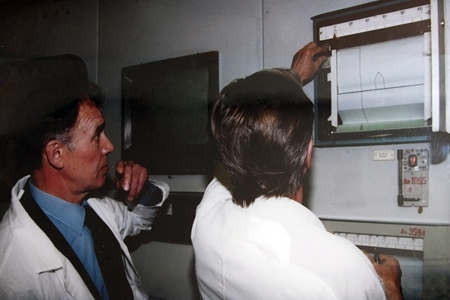

Операция по остановке реактора в Обнинске прошла штатно, без нарушений, в присутствии научной общественности и ветеранов отечественной ядерной энергетики.

Результаты, полученные в ходе выполнения этой операции, будут использованы при выполнении аналогичных процедур на других реакторах.

26.06.2019

«Первая в мире Обнинская АЭС»

Отраслевой мемориальный комплекс Первая в мире АЭС

Сегодня достижения ядерной физики незаменимы для медицины, археологии, пищевой промышленности, систем безопасности (например, аппаратов для досмотра в аэропорту или метро), а также производства космических аппаратов, новых материалов и еще многих других направлений развития науки и техники, в которых без «мирного атома» не обойтись. Конечно, особое место в длинном перечне созданных ядерными физиками технологий занимает атомная энергетика. Прорыв человечества в этой сфере произошел в 1954 г. в Обнинске — маленьком городке Калужской области. Советские ученые создали первую в мире атомную электростанцию.

Обнинская АЭС. (wikipedia.org)

Энергию, выделяющуюся при делении ядра, использовали для создания атомной бомбы, но практически сразу после старта разработок ядерного оружия в СССР начался и поиск методов ее гражданского применения. Вообще, ученые рассматривали именно такое ее использование как приоритетное (это эпоха и политика внесли свои коррективы в их планы). Знаменитый советский физик П. Л. Капица писал: «То, что происходит сейчас, когда атомную энергию расценивают первым делом как средство уничтожения людей, так же мелко и нелепо, как видеть главное значение электричества в возможности постройки электрического стула». А вот получение нового могущественного источника энергии — истинная цель физики. В то же верил и Игорь Васильевич Курчатов — руководитель атомного проекта СССР: «Я глубоко верю и твердо знаю, что наш народ, наше правительство только благу человечества отдадут достижения этой науки». Курчатов был ученым, который уже тогда искал решение проблемы истощения органических источников энергии — угля, нефти, торфа и т. д.

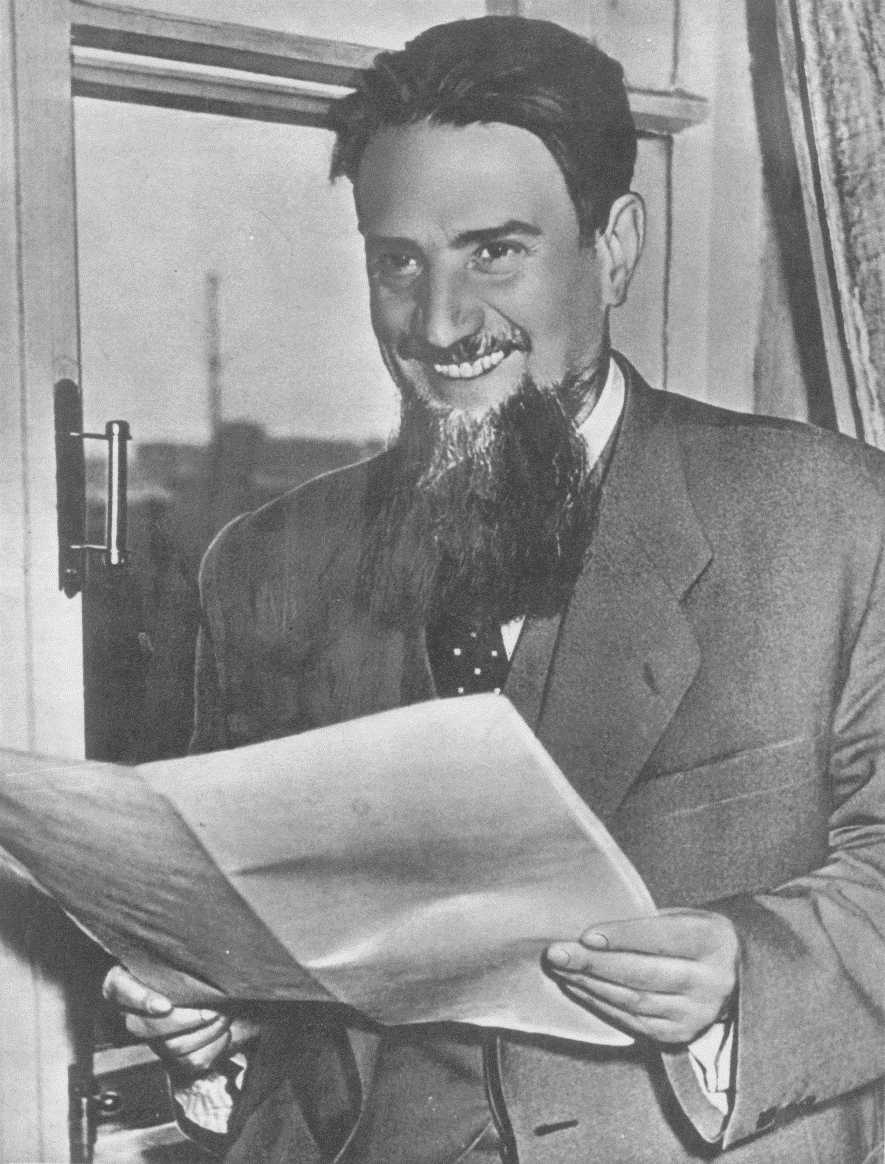

И. В. Курчатов. (edu.spb.com)

Именно академик Курчатов поручил в 1946 г. начать разработку ядерного реактора для выработки электрической энергии и курировал первые соответствующие исследования и предварительные расчеты. Он же стал общим научным руководителем проекта создания АЭС с уран-графитовым реактором «АМ-1» («Атом мирный») канального типа с водяным теплоносителем. После нескольких лет разработок в 1950 г. началась подготовка к строительству станции в Обнинске под руководством Курчатовского института (тогда — ЛИПАН). Надо было торопиться — за рубежом уже велись аналогичные работы. Так что трудились советские физики быстро и с огромным энтузиазмом, без проволочек (иногда даже без выходных), но уверенно, осторожно и точно. Проводили необходимые теоретические и расчетные исследования, различные эксперименты и испытания новых материалов и элементов реакторов, решали вопросы ядерной безопасности АЭС.

Второй справа — И. В. Курчатов на Обнинской АЭС. (альбом-каталог «Первая в мире АЭС»)

Роль Курчатова в создании первой в мире АЭС трудно переоценить — он не только инициировал эту работу и предложил идею конструкции, но и непосредственно участвовал в процессе ее реализации, довел дело до самого конца и участвовал в пуске станции. Курчатов приложил свой ум и к решению одной из самых важных проблем проекта — аварийности и биологической защиты.

А. П. Александров. (ras.ru)

Обнинское начинание потребовало мобилизации лучших ученых мира. Курчатов собрал идеальный «ядерный отряд». Конечно, нельзя не отметить вклад академика Анатолия Петровича Александрова — незаменимого научного соратника Курчатова и его заместителя, который участвовал во всем, что тот делал. Александров тоже надеялся, что ядерная энергия станет «орудием невиданного технического прогресса» и занимался инженерно-производственными вопросами создания станции. Александров продолжал и после 1954 г. работу над совершенствованием технологии АЭС. В 1968 г. он констатировал грандиозный успех физики: «Дамоклов меч топливной недостаточности, угрожавшей развитию материальной культуры уже в сравнительно недалеком будущем, устранен на практически неограниченное время».

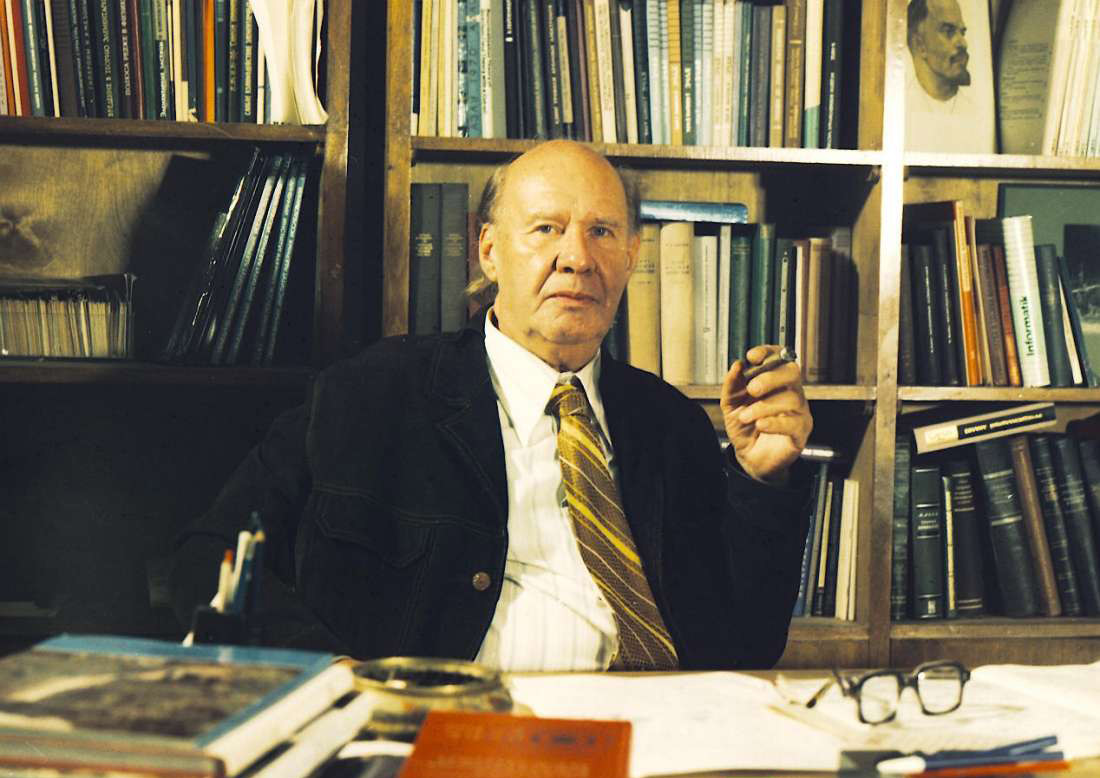

Д. А. Блохинцев. (jinr.ru)

Непосредственное руководство сооружением АЭС осуществлял Дмитрий Иванович Блохинцев — научный руководитель АЭС. Блохинцев говорил: «схема АЭС проста «как самовар» — вместо угля горит уран, а пар идет на вырабатывающую энергию турбину. Но все гораздо сложнее именно из-за урана, который «горит» совсем по-другому, а процесс этот тонко настраивается и испытывает влияние десятков и сотен факторов». Под руководством Блохинцева проводились важнейшие физические исследования работы реактора: необходимо было учесть множество ситуаций в работе АМ-1. Блохинцеву приходилось выполнять самые разные инженерные задачи и работать по 15 часов в сутки во время создания станции. Ученый заслужил своими исследованиями звание Героя Социалистического труда и Ленинскую премию.

Н. А. Доллежаль. (zurnalist.io.ua)

Главным конструктором реактора АМ-1 стал Николай Антонович Доллежаль — он решал основные инженерно-конструкторские задачи, фактически в деталях создал схему реактора. Ученый уже разработал до этого реакторную установку для подводных лодок и теперь использовал свой опыт на АЭС. Вклад Доллежала был отмечен Ленинской премией. После Обнинска Доллежаль стал главой НИИ-8, проектировавшего множество различных реакторов.

В. А. Малых. (альбом-каталог «Первая в мире АЭС»)

Одну из ключевых проблем АЭС решил Владимир Александрович Малых — создатель так называемого твэла (тепловыделяющего элемента) для реактора АЭС. На тот момент молодой конструктор-технолог не имел даже законченного высшего образования, но выдвинулся благодаря своим знаниям. Практически по своей инициативе взялся за разработку твэла — «сердца» реактора (справиться с этим не смогли ни НИИ-9, ни ЛИПАН). Спроектированный им трубчатый твэл был устойчив в нейтронном потоке и «принят на вооружение» АЭС. За этот «решающий успех» Малых был удостоен ордена Ленина и Ленинской премии.

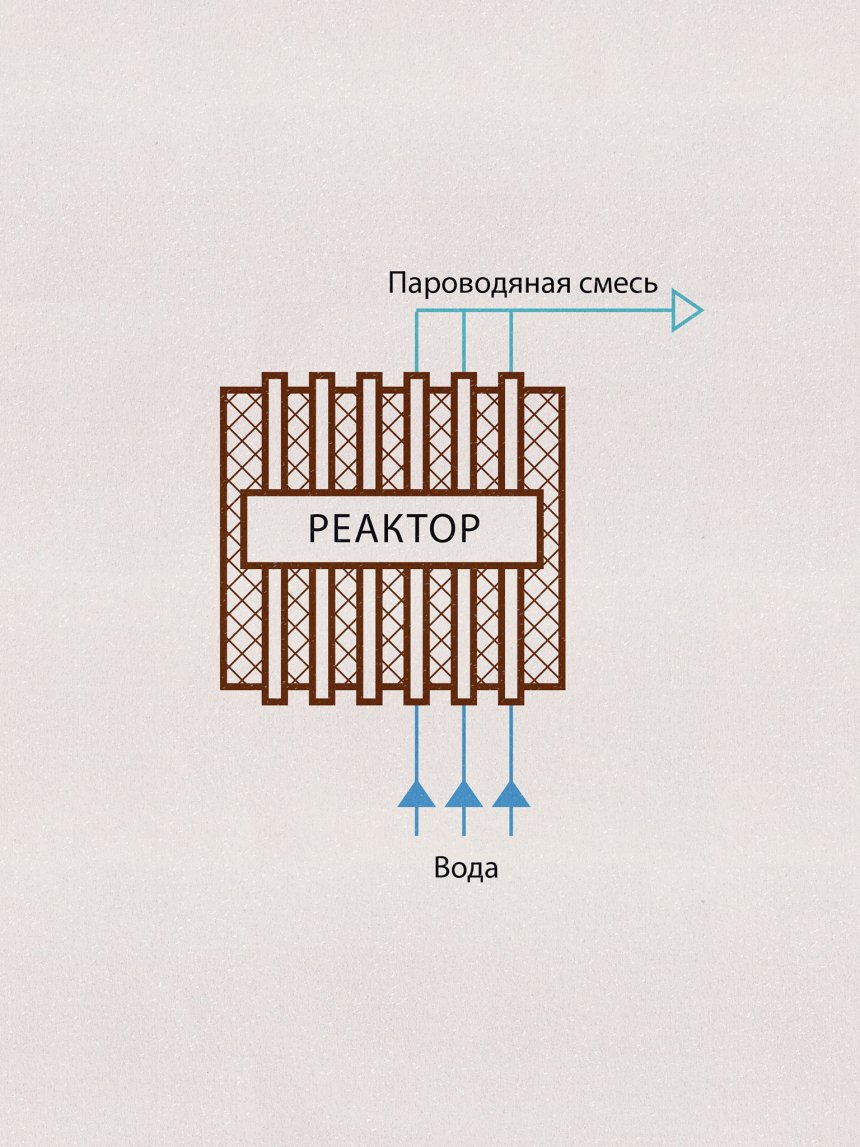

Схема. (edu.strana-rosatom.ru)

Примечание: в твэлах реактора происходит деление ядер урана, сопровождающееся выделением тепла. Твэл передает полученное тепло теплоносителю (в данной случае это была простая вода), вода испаряется, пар подается на турбину, вращается ротор электрогенератора и дает электрический ток.

В создании АЭС принимали участие десятки других ученых, инженеров, расчетчиков и строителей. Сложнейшую задачу, к примеру, выполнили начальник строительства здания АЭС П. И. Захаров и инженер Д. М. Овечкин. Здание строили с учетом потенциальных будущих потребностей в усовершенствовании станции. Оно было выстроено из толстого железобетонного монолита, обеспечивающего биологическую защиту от ядерного облучения. Внутри монтажные работы координировал Е. П. Славский, инженер. Он же руководил пуском станции. В создание АЭС внесли вклад еще множество институтов, КБ и предприятий. Общий проект АЭС разрабатывали также в Ленинграде (ГСПИ-11 под руководством А. И. Гутова), а парогенераторы конструировали в ОКБ «Гидропресс» под началом Б. М. Шолковича.

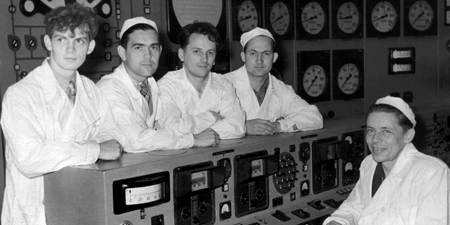

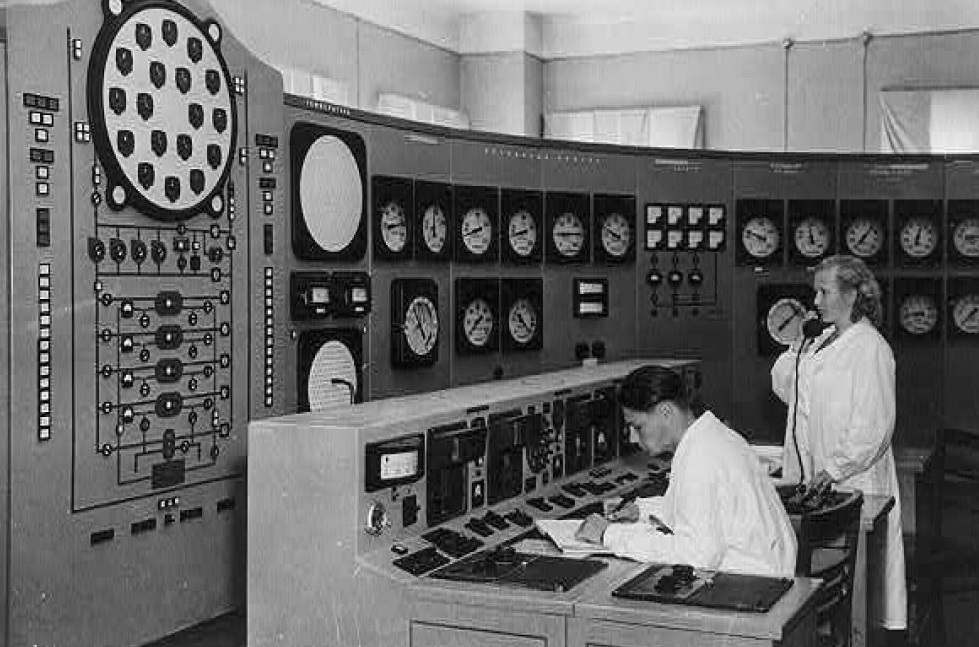

Персонал АЭС, 1950-е. (альбом-каталог «Первая в мире АЭС»)

Основная работа была проделана в 1953 г. — изготовлено и смонтировано все оборудование, завершены строительные и монтажные работы, обучен персонал станции. Команда, работавшая в Обнинске, доказала всему миру, что создание атомных электростанций возможно (а сегодня энергетику без АЭС уже не представить). Это случилось 26 июня 1954 в 17 часов 45 минут: на турбину был подан пар, выработанный за счет ядерной реакции, и первая в мире АЭС начала вырабатывать энергию. Увидев это, Игорь Васильевич Курчатов поздравил своих коллег: «С легким паром!»

В 1954 году под Обнинском была запущена первая в мире атомная электростанция. Это достижение советской науки стало настоящим прорывом и всемирной сенсацией, прославившей наших ученых на весь мир!

Научные сотрудники советских институтов смогли в кратчайшие сроки разработать и построить Обнинскую АЭС. Они были первыми, кто смог покорить «мирный атом» и подарить планете новый вид энергетики — неиссякаемой, мощной и экологически безопасной.

Новость о запуске атомной электростанции в СССР прогремела на весь мир. Журналисты разных стран в унисон восхищались этим достижением советской науки. Тысячи ученых, политиков и обычных людей приезжали в Обнинск, чтобы лично посмотреть на устройство АЭС. Доклады наших ученых на Женевской конференции потрясли мировое научное сообщество.

Благодаря достижениям отечественной науки сегодня по всему миру успешно действует почти 200 атомных электростанций. Наши ученые первыми использовали атомную энергию для созидания, тем самым прославив русскую науку в веках!

Создание атомной электростанции в СССР в 1954 году

Изучение атома в СССР

Работа ученых, связанная с разработкой способов применения энергии урана, началась в Советском Союзе еще в первой половине прошлого века. Государственный научный совет сначала учредил Радиевый институт при Академии наук, а позже провел I Всесоюзную конференцию по ядерной физике. В 1940 году даже утвердили программу научных исследований по изучению реакции деления урана и тех возможностей, которые она дает.

Иными словами, научная ядерная отрасль СССР бурно развивалась. Однако развязанная нацистской Германией Великая Отечественная война неизбежно затормозила работу ученых — вся промышленность была мобилизована на поддержку фронта.

Тем не менее руководство страны осознавало важность исследований в этой области: потенциал атома в сферах вооружения и энергетики был чрезвычайно высок. Поэтому еще в 1943 году была основана специальная лаборатория под руководством физика Игоря Курчатова.

Первый атомный реактор

Великая Отечественная война завершилась победой советского народа. А значит, стало возможным возобновление полномасштабных работ над ядерной энергетикой и ядерным оружием. Тут же был создан специальный Государственный комитет, куда вошли физики-ядерщики и государственные деятели.

Не более чем через полтора года после конца Второй мировой войны советские ученые во главе с Курчатовым запустили первый на всем евразийском континенте атомный реактор — Ф-1. Скорость и эффективность, с которой работали советские ученые, поразительны. Особенно если учесть, что первые испытания ядерного оружия в СССР прошли уже в 1949 году, то есть меньше чем через три года после запуска первого реактора.

Первые разработки советских научных сотрудников в сфере атомной энергетики легли в основу одного из главнейших событий XXI века — запуска Обнинской атомной электростанции.

Рождение «мирного атома» в СССР

В 1950 году Правительство СССР постановило начать исследования по применению энергии атома в мирных целях. Работу снова возглавил академик Курчатов, а также ученые из Лаборатории «В». Началось строительство первой в мире атомной электростанции.

Изначально планировалось, что АЭС будет состоять из трех реакторов с разным типом охлаждения. Они должны были поочередно работать на паровую турбину. Впоследствии ученые выбрали конструкцию промышленного реактора с водяным охлаждением.

Как работает АЭС

Стенки атомного реактора под воздействием реакций ядерного распада нагревались и передавали тепло воде, которая протекала по ним снаружи. Вода, в свою очередь, испарялась, пар переходил в турбину и оттуда в генератор, который и вырабатывал электричество.

Советскими учеными также были разработаны так называемые ТВЭЛы, то есть урановые теплоотводящие элементы. Ими заменили урановые стержни, которые изначально должны были быть использованы для работы АЭС. Изобретение ТВЭЛов позволило решить самую сложную задачу атомной энергетики и сильно повысило мощности атомных реакторов.

Запуск Обнинской АЭС

Первая в мире атомная электростанция была запущена 26 июля 1954 года. Благодаря усилиям советских ученых и инженеров мир получил экологически чистый, практически неиссякаемый источник энергии. Его мощность составила 5 мегаватт.

Обнинская АЭС была опытным образцом. Ее успешный запуск обеспечил разработку и создание более мощных станций по всему миру. При этом приоритет в использовании и развитии атомной энергетики принадлежал СССР.

Сегодня в 31 стране мира действуют 192 атомные электростанции, из них 10 в России.

Мировое признание

Вскоре после успеха первой в мире АЭС зарубежные СМИ начали в один голос восхищаться достижением советской науки. Британские газеты заявили, что запуск атомной электростанции имеет куда большее значение для человечества, чем сброс первой атомной бомбы на Хиросиму. Французы отмечали прорывной характер новой технологии, а японцы восхищались тем, что СССР опередил другие страны в погоне за «мирным атомом».

В 1956 году АЭС открыли для посещения. Тысячи людей из-за границы хлынули на Обнинскую станцию, чтобы лично увидеть технологическое чудо нового вида энергетики. Среди них были именитые ученые и политические деятели, в том числе руководители Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди.

На I Женевской конференции доклад руководителя лаборатории «В» Дмитрия Блохинцева произвел фурор. Достижение советских ученых перевернуло представление всего мира об энергетике.

Популярные вопросы:

Вопрос: Сколько в мире атомных электростанций?

Ответ: 192 действующие АЭС, на которых работает 438 энергоблоков.

Вопрос: Сколько АЭС в России?

Ответ: Девять.

Вопрос: Что такое ТВЭЛ?

Ответ: Это урановый теплоотводящий элемент. Он находится внутри атомного реактора. ТВЭЛ обеспечивает отвод тепла от ядерного топлива к теплоносителю и препятствует распространению радиоактивных продуктов.

27 июня 1954 г. в посёлке Обнинское Калужской области в Физико-энергетическом институте имени А. И. Лейпунского (Лаборатория «В») был осуществлён пуск первой в мире атомной электростанции, оснащённой одним уран-графитовым канальным реактором с водяным теплоносителем АМ-1 («атом мирный») мощностью 5 МВт. С этой даты начался отсчёт истории атомной энергетики.

В годы Второй мировой войны в Советском Союзе начала проводиться работа по созданию ядерного оружия, которую возглавил учёный-физик, академик И. В. Курчатов. В 1943 г. Курчатов создал в Москве исследовательский центр — Лаборатория № 2 — позже преобразованный в Институт атомной энергии. В 1948 г. был построен плутониевый завод с несколькими промышленными реакторами, а в августе 1949 г. была испытана первая советская атомная бомба. После того, как было организовано и освоено в промышленном масштабе производство обогащённого урана, началось активное обсуждение проблем и направлений создания энергетических ядерных реакторов для транспортного применения и получения электроэнергии и тепла. По поручению Курчатова отечественные физики Е. Л. Фейнберг и Н. А. Доллежаль начали разрабатывать проект реактора для атомной электростанции.

16 мая 1950 г. постановлением Совета Министров СССР было определено строительство трёх опытных реакторов — уран-графитового с водяным охлаждением, уран-графитового с газовым охлаждением и уран-бериллиевого с газовым или жидкометаллическим охлаждением. По первоначальному плану все они поочередно должны были работать на единую паровую турбину и генератор мощностью 5000 кВт.

Строительством атомной электростанции руководила Обнинская физико-энергетическая лаборатория. При строительстве за основу была взята конструкция промышленного реактора, но вместо урановых стержней предусматривались урановые тепловыводящие элементы, так называемые твэлы. Разница между ними заключалась в том, что стержень вода обтекала снаружи, а твэл представлял собой двустенную трубку. Между стенками располагался обогащённый уран, а по внутреннему каналу протекала вода. Научные расчёты показали, что при такой конструкции нагреть её до нужной температуры намного проще. Материал тепловыводящих элементов должен был обладать прочностью, противокоррозийной стойкостью и не должен был менять своих свойств под длительным воздействием радиации. На первой атомной электростанции была тщательно продумана система управления протекающими в реакторе процессами. Для этого были созданы устройства для автоматического и ручного дистанционного управления регулирующими стержнями, для аварийной остановки реактора, приспособлений для замены твэлов.

Помимо выработки энергии, реактор Обнинской атомной электростанции также служил базой для экспериментальных исследований и для выработки изотопов для нужд медицины. Опыт эксплуатации первой, по сути экспериментальной, атомной станции полностью подтвердил инженерно-технические решения, предложенные специалистами атомной отрасли, что позволило приступить к реализации широкомасштабной программы по строительству новых атомных электростанций в Советском Союзе.

В мае 1954 г. был запущен реактор, а в июне того же года Обнинская атомная электростанция дала первый промышленный ток, открыв дорогу использованию атомной энергии в мирных целях. Обнинская АЭС успешно проработала почти 48 лет.

29 апреля 2002 г. в 11 ч. 31 мин. по московскому времени был навсегда заглушен реактор первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Как сообщила пресс-служба Министерства Российской Федерации по атомной энергии, станция была остановлена исключительно по экономическим соображениям, поскольку «поддержание её в безопасном состоянии с каждым годом становилось всё дороже».

На базе Обнинской атомной электростанции был создан музей атомной энергетики.

Лит.: Велихов Е. П. От ядерной бомбы к атомной электростанции. Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960) // Вестник РАН. 2003. Т. 73. № 1. С. 51-64; Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»: сайт. 2008-2014. URL: http://www.rosatom.ru/; Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского: сайт. 2004–2011. URL: http://www.ippe.obninsk.ru/; 10 лет Первой в мире атомной электростанции СССР. М., 1964; Первая в мире АЭС — как это начиналось: Сб. ист.-арх. док. / Физико-энергетический институт имени академика А. И. Лейпуновского; [Сост. Н. И. Ермолаев]. Обнинск, 1999.

См. также в Президентской библиотеке:

О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556. М., 2007.

От военного атома к мирному

Покорение атома и создание Первой в мире АЭС были подготовлены всем предыдущим развитием физики и стали одними из грандиознейших достижений отечественной и зарубежной науки в познании мира и проникновении в тайны природы. Ученые прошли сложнейший путь от опасений, что, занимаясь исследованиями атома, можно невзначай взорвать весь мир, до уверенности, что управляемая цепная ядерная реакция осуществима и может служить во благо человека.

Мощность Первой АЭС, сооруженной на площадке Лаборатории «В», как тогда назывался ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» в Обнинске, была небольшой даже по меркам того времени. Тем не менее для нашей страны ее пуск стал уникальным технологическим достижением. Необычайно велико было и политическое значение этого события – на фоне набиравшей обороты безудержной гонки вооружений еще не оправившаяся после тяжелейшей войны страна находит в себе силы не только создавать ядерное оружие сдерживания, но и предлагает миру альтернативу, ставшую реальным примером созидательного применения атомной энергии.

В октябре 1945 года, когда основные усилия ученых и материальные ресурсы были направлены на создание атомной бомбы, член Спецкомитета академик П.Л. Капица писал: «То, что происходит сейчас, когда атомную энергию расценивают первым делом как средство уничтожения людей, так же мелко и нелепо, как видеть главное значение электричества в возможности постройки электрического стула». Он считал, что «главное значение технического использования атомных процессов это то, что в руки человечеству дан новый могущественный источник энергии». Капица первым поставил перед Спецкомитетом вопрос о необходимости организации работ по мирному использованию атомной энергии. После исключения его из состава Спецкомитета инициатива переходит к президенту АН СССР С.И. Вавилову, который в апреле 1946 года дает свои предложения по работам в этой области. В их обсуждении и подготовке первых планов участвовали А.Ф. Иоффе, И.В. Курчатов, А.И. Лейпунский, А.И. Алиханов, Н.Н. Семенов, Ю.Б. Харитон, Д.В. Скобельцын, Г.И. Франк, В.С. Емельянов, Б.С. Поздняков. В это время впервые упоминаются темы, связанные с атомной энергетикой и проблемой создания энергетических реакторов.

В конце 1946-начале 1947 гг. ученый секретарь НТС ПГУ Б.С. Поздняков на основе выполненных в СССР работ и анализа материалов, опубликованных в зарубежной печати, подготовил записку «Энергосиловые установки на ядерных реакциях». 24 марта 1947 г., рассмотрев ее, НТС, который был в тот период главным координирующим и экспертным органом по всем научно-исследовательским работам в рамках советского «атомного проекта», признает, что «в настоящее время следует приступить к научно-исследовательским и подготовительным проектным работам по использованию энергии ядерных реакций для энергосиловых установок, имея в виду заблаговременно подготовить развитие работ в этом направлении».

Важным для дальнейшего развития событий было и создание в 1946 году Лаборатории «В» МВД СССР – ставшей первой в СССР научно-исследовательской организацией по разработке энергетических реакторов. Уже в 1946-начале 1947 гг. в Лаборатории «В» проводится изучение возможности создания «урановой машины с обогащенным ураном и легкой водой», «дающей энергию в технически применимом количестве». Заместитель начальника 9-го Управления МВД СССР А.И. Лейпунский, курировавший научную работу Лаборатории «В», в начале 1947 года поручает ей «выяснение проблем, связанных с модельными опытами на урановых котлах с бериллием как тормозящим веществом».

К концу 1947 года на основе выполненных работ определены типы энергетических реакторов, по которым планировались предварительные проработки:

– «Агрегат с гелиевым охлаждением на обогащенном уране мощностью до 500 тыс. кВт» – Лаборатория № 2 АН СССР;

– «Агрегат с газовым охлаждением на натуральном или слабо обогащенном уране мощностью до 200 тыс. кВт» – ИФП АН СССР;

– «Агрегат с водяным охлаждением на слабо обогащенном уране мощностью до 300 тыс. кВт» – Лаборатория № 2;

– «Агрегат с торием и обогащенным ураном, с тяжелой водой» – Лаборатория № 3 АН СССР;

– «Агрегат на обогащенном уране с бериллиевым замедлителем и газовым охлаждением мощностью до 500 тыс. кВт» – Лаборатория «В» МВД СССР.

К работам были привлечены проектные и научно-исследовательские организации, ставшие основой будущей кооперации в решении проблем атомной энергетики (НИИХиммаш, ГСПИ-11, ВИАМ, ВТИ, ОКБ «Гидропресс», ЦКТИ, ГИПХ, ЦАГИ, ИФХ, ФХИ, ЭНИН).

По свидетельству С.М. Фейнберга (4 ноября 1949 г.), в 1948-1949 гг. в Лаборатории № 2 (ЛИП АН СССР) велись «изыскания новых типов атомных котлов, предназначенных для производства ядерного горючего из неактивных элементов (уран-238 и торий-232), либо для двигателей», но, как он отмечает, «до последнего времени довлели более первоочередные задачи». И, действительно, до испытания первой атомной бомбы в ведущих организациях работы, прямо не связанные с этой задачей, развивались медленно. Поэтому к концу 1949 года из пяти запланированных в 1947 году к проектированию энергетических установок только по двум, разработку которых вели ИФП и Лаборатория «В», были подготовлены проектные материалы.

Сразу после испытания атомной бомбы в ПГУ по проблеме развития энергетических реакторов обращаются А.И. Лейпунский и С.М. Фейнберг, которые настаивают на срочном рассмотрении подготовленных Лабораторией «В», ИФП и ЛИП АН проектных материалов по энергетическим реакторам.

В октябре 1949 года А.И. Лейпунский, Д.И. Блохинцев, А.Д. Зверев передали руководству ПГУ записку, в которой обращали внимание на необходимость «шире развить работы по различным энергетическим системам с целью их сопоставления и выбора наиболее эффективных путей» и предлагали обсудить этот вопрос на НТС ПГУ для выработки перспективной программы. Они считали возможным начать в Лаборатории «В» работы по реакторам на быстрых и промежуточных нейтронах и др.

С.М. Фейнберг в записке «Атомная энергия для промышленных целей» (4 ноября 1949 года), проанализировав различные варианты использования «атомных двигателей», приходит к выводу, что на данный момент строительство атомных электростанций экономически нецелесообразно, и следует предусмотреть получение электроэнергии на промышленных реакторах. К первоочередным задачам он отнес «разработку конструкции атомного двигателя» для подводных лодок, разработку «схем конструкции атомного двигателя для авиации», «если вопрос стоимости топлива отодвигается на второй план».

18 ноября 1949 года председатель Спецкомитета Л.П. Берия поручает ПГУ дать предложения о «возможности разработки проектов силовых установок и двигателей с применением атомной энергии». А 29 ноября 1949 года НТС ПГУ рассмотрел первые подготовленные в СССР проекты энергетических реакторов:

– опытный реактор Л мощностью 10 тыс. кВт на обогащенном уране с бериллиевым замедлителем и гелиевым охлаждением – Лаборатория «В», ГСПИ-11;

– опытный реактор «Шарик» мощностью 10 тыс. кВт на слабо обогащенном уране с графитовым замедлителем и гелиевым охлаждением – ИФП, ОКБ «Гидропресс».

После анализа экспертных заключений и обсуждения НТС рекомендует для первоочередного строительства проект реактора «Шарик» и принимает решение о продолжении исследований по бериллиевому реактору Л с переносом начала его строительства на более поздний срок. Второе важное решение этого заседания – Лаборатория «В» определяется как база для строительства опытных энергетических установок с объединением некоторых их систем. Однозначно определяется и цель создания этих установок: «изучение вопросов о применении их в первую очередь в качестве судовых двигателей для крупных кораблей и подводных лодок».

В этот же день происходит другое и несколько неясное по своим побудительным причинам событие – после заседания НТС собирается совещание в узком составе (И.В. Курчатов, А.П. Александров, Н.А. Доллежаль, Б.С. Поздняков), на котором обсуждается сообщение Н.А. Доллежаля «О проектах реакторов с графитом». Речь шла о разработке по заданию А.П. Александрова (в то время директора ИФП) предварительного проекта реактора для энергетических целей на обогащенном до 4,5 % уране (около 1 т), природном уране (15-20 т) и тории (10-20 т).

Совещание рекомендовало включить в план на 1950 год проект промышленного реактора АВ «с одновременным использованием тепла для энергетических целей и производством плутония» и проект «реактора на обогащенном уране с небольшими габаритами только для энергетических целей общей мощностью по тепловыделению в 300 единиц, эффективной мощностью около 50 единиц» с графитом и водным теплоносителем. Это первое упоминание о реакторе АМ – реакторе будущей Первой АЭС. Были также даны указания о срочном проведении физических расчетов и экспериментальных исследований по этим реакторам.

Позднее И.В. Курчатов и А.П. Завенягин объясняли выбор реактора АМ для первоочередного строительства тем, «что в нем может быть более чем в других агрегатах, использован опыт обычной котельной практики: общая относительная простота агрегата облегчает и удешевляет строительство».

Немногим сложнее самовара

В конце 1949-начале 1950 гг. в ЛИПАН под руководством И.В. Курчатова проводятся физические расчеты и другие проработки, а в НИИХиммаш под руководством Н.А. Доллежаля – разработка предварительного проекта «корабельного реактора». «Корабельный реактор» – это реактор на обогащенном уране высоконапряженного типа применительно к корабельной энергосиловой установке с мощностью паровой турбины около 25000 кВт, с графитом и охлаждением водой.

11 февраля 1950 года на совещании у начальника ПГУ Б.Л. Ванникова проект «корабельного реактора» оценивается как исходный и принимается решение в обоснование этого проекта построить на территории Лаборатории «В» «экспериментальную установку полупромышленного типа (установка АМ) мощностью по тепловыделению в 30 тыс. кВт и 5 тыс. кВт по паровой турбине, использующую обогащенный до 3-5 % уран в количестве 300 кг для этого реактора с графитовым замедлителем и водяным охлаждением». Это решение, как считали участники совещания, обосновано ограниченностью «ресурсов расщепляющихся материалов», а также тем, что важнейшей задачей первого периода является «принципиальное подтверждение […] практической возможности преобразования тепла ядерных реакций атомных установок в механическую и электрическую энергии». Таким образом, в отдельную опытную установку АМ была выделена энергетическая составляющая «корабельного реактора».

Проектирование новых типов реакторов требовало значительного расширения знаний в различных областях науки и техники. Знания по нейтронной физике в 1948 году были весьма ограничены. Сечения урана-235, урана-238 и конструкционных материалов были известны с погрешностью 10 % и только для тепловых нейтронов; резонансное поглощение исследовано только для урана-238, притом для сплошных блоков. Методы расчета коэффициента использования тепловых нейтронов были развиты лишь для простейших ячеек; выгорание урана и накопление плутония исследованы для коротких кампаний.

До начала проектирования энергетических реакторов предстояло исследовать глубокое выгорание ядерного горючего. Вопрос о влиянии структуры активной зоны на критическую массу и на распределение плотности потока нейтронов был только сформулирован, и ответ на него еще нужно было получить. Предстояло разработать систему компенсации большого начального запаса реактивности, необходимого для работы энергетического реактора, и выяснить ее влияние на распределение плотности потока нейтронов в реакторе.

Необходимо было разработать тепловыделяющий элемент – основную и наиболее ответственную конструкцию в реакторе, которая позволила бы обеспечить надежный нагрев теплоносителя до температур, по крайней мере, 250-300°С без опасного разрушения твэлов и выделения радиоактивных продуктов деления в первый контур и помещения АЭС. Каких-либо обоснованных опытом рекомендаций по возможной конструкции твэлов и композиции ядерного топлива, способных работать при высоких температурах, в то время дать было нельзя.

Требовалось также обеспечить химическую совместимость и размерную стабильность будущей композиции ядерного топлива с оболочкой твэла при температуре выше 300°С в условиях интенсивного нейтронного излучения и изменения состава топлива в процессе выгорания в течение длительного времени.

Надежных методов оценки изменения свойств материалов под облучением, кинетики взаимодействия горючего с оболочкой, достоверных данных об изменении размеров (так называемом распухании) ядерного топлива в зависимости от выгорания и многих других технически важных для прогнозирования надежной работы твэлов данных в то время в распоряжении разработчиков не было.

В результате проработок и анализа научных и технических данных, имевшихся к тому времени, в феврале 1950 года был выпущен подписанный И.В. Курчатовым, Н.А. Доллежалем и С.М. Фейнбергом отчет, содержавший предварительные проектные материалы по энергетическому уран-графитовому реактору с водяным охлаждением. Физические расчеты были выполнены П. Э. Немировским, а инженерные – П.И. Алещенковым.

В выводах отчета утверждалось, что создание уран-графитового реактора с водяным охлаждением для использования тепла ядерной реакции в энергетических целях представляется реальным, и предлагалось разработать и соорудить экспериментальный реактор-прототип со следующими характеристиками: тепловая мощность реактора 30 МВт, мощность на валу турбины 5 МВт, обогащение урана 3–5 %.

16 мая 1950 года постановлением СМ СССР был принят план работ по созданию на площадке Лаборатории «В» опытной энергетической установки с тремя реакторами на обогащенном уране-235: уран-графитовый реактор с водяным охлаждением, уран-графитовый реактор с газовым охлаждением и уран-бериллиевый реактор с газовым охлаждением или охлаждением расплавленным металлом. 29 июля 1950 года Н.А. Доллежаль был утвержден «руководителем работ по разработке новых типов энергетических и силовых атомных установок», Д.И. Блохинцев – его заместителем по физическим вопросам, Б.М. Шолкович – по инженерным вопросам.

В декабре 1950 года был выпущен эскизный проект реактора и теплосиловой установки для энергетической части Первой АЭС. В нем тепловая мощность реактора была принята равной 30 МВт, диаметр активной зоны 1,5 м, кампания реактора на номинальной мощности – 120-140 суток. Согласно расчетам, загрузка топлива определялась в 500-600 кг, а его обогащение подлежало дальнейшему уточнению при разработке технического проекта реактора в зависимости от выбора окончательной конструкции и композиции тепловыделяющих элементов.

В начале 1951 года по итогам рассмотрения эскизного проекта реактора и технологической схемы установки было выдано задание проектной организации на разработку окончательной тепловой схемы атомной электростанции, выбор основного и вспомогательного оборудования, циркуляционных насосов, парогенераторов, компенсаторов давления и т.п., а также на разработку строительно-монтажных чертежей АЭС.

Документация на первоочередные строительные работы разрабатывалась уже в 1950 году. При этом в целях ускорения разработка велась исходя из требования достаточного резервирования площадей и мощностей вспомогательных систем, которые должны были обеспечить возможные варианты схемы и оборудования в рамках предварительно утвержденных основных характеристик.

В начале 50-х годов перед руководителями Лаборатории «В» стоял вопрос о дальнейшем развитии института. Из воспоминаний Д.И. Блохинцева: «И.В. Курчатов предложил передать дальнейшую разработку этого реактора и сооружение на его основе атомной электростанции институту в Обнинске… это вызвало серьезные дискуссии относительно выбора пути дальнейшего развития в Обнинске энергетических реакторов. Что развивать: высокотемпературные реакторы на тепловых нейтронах с замедлителем из окиси бериллия? Реакторы с металлическим охлаждением? Или последовать предложению И.В. Курчатова, которое было весьма умеренным? Пар с давлением 12 атм в обычной теплоэнергетике был уже пройденным этапом… Я и мой заместитель по науке А.К. Красин поддерживали предложение И.В. Курчатова. А.И. Лейпунский же считал такое решение неправильным». Лейпунский полагал, что это отвлечет силы от работы над более эффективными реакторами и отстаивал кардинальное направление развития ядерной энергетики, хотя и оказывал помощь при создании Первой АЭС.

По предложению И. В. Курчатова в середине 1951 года научно-техническое руководство проектом сооружения Первой АЭС было передано Физико-энергетическому институту. В июне 1951 года по постановлению СМ СССР ответственными за сооружение АЭС назначаются руководители Лаборатории «В» Д.И. Блохинцев (научное руководство) и П.И. Захаров (строительство). Тогда же все проектные материалы по АМ передаются из ЛИП АН в Лабораторию «В». Таким образом, с этого времени Лаборатория «В» становится и заказчиком, и научным руководителем всех последующих разработок по проекту Первой АЭС. Главным конструктором реактора остается НИИХиммаш, общий проект АЭС разрабатывается Ленинградским ГСПИ-11 под руководством А.И. Гутова, парогенераторы – ОКБ «Гидропресс» под руководством Б.М. Шолковича.

Блохинцев писал: «…принципиальная схема атомной электростанции чрезвычайно проста, можно сказать, что она немногим сложнее самовара… в этой видимой простоте схемы заключено большое коварство… Сперва все казалось очень просто, но вскоре мы поняли, что проект был в стадии лишь первой ясности. Предстояла огромная работа… Количество проблем, которые предстояло решить, нарастало по мере углубления в работу над реактором».

Проектные материалы по реактору АМ были переданы Лаборатории «В» без технических решений по целому ряду важнейших проблем, в частности, по твэлам. Видимо, поэтому на письме зам. директора ЛИП АН И.Н. Головина о передаче документов («Пересылаю Вам все имеющиеся у нас проектные материалы по АМ») над словом «все» стоит знак вопроса, выражающий недоумение Д.И. Блохинцева. Вот почему окончательный проект АЭС отличался от первоначального, и основная разработка его была проведена Лабораторией «В».

Главная идея проекта реактора АМ состояла в применении трубчатого твэла, в котором поток воды для теплосъема движется внутри трубки, а уран находится снаружи и должен иметь надежный тепловой контакт со стенкой трубки. Создание такого твэла (как признавал и сам главный конструктор реактора АМ Н.А. Доллежаль) было наиболее трудной проблемой. Тепловыделяющие элементы – самая напряженная конструкция в реакторе – должны работать в условиях большой плотности энерговыделения (до 1 кВт/см3 топлива) под воздействием нейтронного потока плотностью до 5 1013 нейтрон/см2.сек. Согласно расчетам, для надежной работы реактора необходимо было обеспечить отвод выделяющегося в твэле тепла так, чтобы температура урана не превышала 450° С.

Отвод такого количества тепла от ядерного топлива и передача его воде первого контура без перегрева твэла требовали применения высокотеплопроводной топливной композиции, тонкостенных высокой точности оболочечных труб и надежного, сохраняющегося во времени теплового контакта оболочки твэла с топливом.

На выбор композиции в первую очередь должны были оказать влияние эксперименты по совместимости ее с материалом оболочек. Особотонкостенные высокоточные трубы необходимо было получить от промышленности, перед которой подобная задача ставилась впервые. Надежный тепловой контакт необходимо было подтвердить испытаниями твэлов на тепловых стендах и в реакторе РФТ.

Для развития экспериментальных работ следовало наладить производство особотонкостенных трубок из нержавеющей стали наружным диаметром 9 мм, толщиной стенки 0,4 мм и длиной 2500 мм. Впоследствии к этой основной трубке добавились трубки для кожухов твэлов наружным диаметром 14 мм и толщиной стенки 0,2 мм, а также трубы для каналов СУЗ.

Топливо. Первые шаги

Несмотря на кажущуюся простоту инженерных решений по проекту Первой в мире АЭС и относительно невысокие параметры пара, разработчики проекта встретились с рядом сложных, порой, казалось, даже неразрешимых проблем среди которых наиболее трудной в инженерном и технологическом планах оказалась проблема твэлов. К разработке твэлов были привлечены 5 организаций, которые разрабатывали около 10 вариантов твэлов. Первые варианты твэл не выдержали испытаний. Решение об окончательном выборе варианта твэла разработки ФЭИ (В.А. Малых) состоялось лишь 25 сентября 1953 г. – за 7 месяцев до физического пуска реактора Первой АЭС. За это время необходимо было подготовить новый цех на Электростальском Машиностроительном заводе, освоить производство и изготовить 514 твэлов, проверить их качество, отправить их на Московский завод химического машиностроения, где будут изготовлены и отправлены в Обнинск 128 топливных сборок. Потребовался напряженный труд коллективов заводов и ФЭИ, чтобы топливные сборки изготовить до мая 1954 г.

К началу проектирования способ изготовления трубчатых твэлов не был известен. Разрабатывалось параллельно несколько вариантов конструкций твэлов на основе тех данных о поведении материалов, которые к тому времени имелись. Наряду с этим разрабатывалась технология их изготовления, изготавливались опытные образцы твэлов натурных или представительных размеров и одновременно проводились автоклавные испытания на совместимость материалов, на термоциклирование и изменение теплопроводности на специальных тепловых стендах. Образцы, успешно прошедшие эти испытания, направлялись для испытаний в исследовательский реактор РФТ Института атомной энергии в условиях, близких к рабочим, и после этих испытаний проходили металловедческие исследования в горячей лаборатории.

Температура урана определяется температурой охлаждающей воды и температурными перепадами на участках, через которые последовательно проходит отводимое тепло, а именно: на участке от внутренней стенки трубки твэла к охлаждающей воде, на стенке трубки, на контактном сопротивлении трубки с топливной композицией и в самом топливном слое. Все перепады температуры зависят от теплопроводности применяемых материалов, толщины стенок или слоев, величины теплового потока, скорости воды и для выбранной конструкции твэла могут быть заранее с достаточной точностью определены расчетным путем. Температурный перепад в месте соприкосновения внутренней трубки твэла с топливом не поддавался расчету и мог меняться в зависимости от условий изготовления и эксплуатации.

Таким образом, для надежной работы твэла в реакторе необходимо было сохранить в течение всей кампании постоянный тепловой контакт в месте соприкосновения трубки с ураном. Считалось, что этого можно достичь следующими путями:

- создать диффузионное сцепление между стальной трубкой и ураном. Тогда прохождение тепла от урана к трубке будет аналогично прохождению тепла в металле;

- создать контакт между стальной трубкой и ураном через тонкий слой жидкого металла. Чтобы не увеличивать температуру урана, толщина слоя должна быть по возможности небольшой.

Из-за отсутствия опыта нельзя было отдать предпочтение тому или иному варианту твэла, и поэтому работы по их созданию велись параллельно.

Многочисленные попытки ряда институтов (ЛИПАН, НИИ-9, НИИ-13) изготовить опытные образцы, способные выдержать проектные тепловые нагрузки с термоциклированием, заканчивались неудачами. Поэтому в работу включились технологи Лаборатории «В» под руководством В.А. Малых. В конце 1952 года они разработали твэл, конструкция которого допускала осуществление многих термоциклов и выдерживала нагрузки, в три с лишним раза превышающие проектные.

Таким образом, к середине 1953 г. появилась уже вполне определенная однозначная конструкция активной зоны с использованием дисперсионного твэла на основе уранмолибденового сплава с магнием, работоспособность которого к этому времени была подтверждена в объеме, признанном достаточным для изготовления первой штатной загрузки реактора.

Решающую роль в достигнутом успехе сыграло огромное внимание, которое в процессе разработки уделялось вопросам контроля качества исходных материалов и труб, а также технологии контроля в процессе изготовления твэлов. Начиная с проверки качества внутренней поверхности исходных труб специально созданными перископами и кончая проверкой «последнего» сварного шва на твэле – все методы и средства контроля по существу были либо созданы вновь, либо серьезно усовершенствованы применительно к более жестким требованиям чистоты, точности и надежности для изделий ядерного класса. Параллельно с созданием технологии изготовления и пооперационного контроля в процессе производства были разработаны и внедрены методы и средства неразрушающего контроля качества готовых твэлов. Опыт эксплуатации показал, что такое внимание к вопросам контроля вполне себя оправдало – в течение многих лет эксплуатации твэлы Первой АЭС продемонстрировали исключительно надежную работу.

Первая проверка

В окончательном проекте конструкция реактора выглядела следующим образом. Графитовая кладка реактора диаметром 3000 мм и высотой 4500 мм состояла из блоков двух типов. Активная зона была набрана из вертикально стоящих шестигранных блоков с центральными отверстиями диаметром 65 мм, в которые вводились топливные каналы. Отражатель был выполнен в виде горизонтальных блоков, нанизанных на 24 вертикальных стояка, по которым циркулировала вода для отвода выделяемого в графитовом отражателе тепла.

В теоретическом отделе института изучались отдельные, наиболее тонкие вопросы теории реактора на тепловых нейтронах. Основные физические расчеты реактора для АЭС были сосредоточены в отделе А.К. Красина (заместитель научного руководителя по созданию АЭС, координировавший экспериментальные и расчетные исследования) и выполнялись группой М.Е. Минашина. Главной задачей этих расчетов было определение и выбор физических характеристик реактора, определение необходимой загрузки реактора топливом, изучение его поведения при разогреве и др. Ими было выдвинуто предложение о создании экспериментального стенда.

Этот стенд – критическая сборка активной зоны реактора АМ из графита, урана и воды, с трубчатыми твэлами, названная впоследствии «физ. стендом АМФ», собирался прямо под кабинетом Блохинцева. Целью являлось получение экспериментальных данных, позволяющих проверить правильность методики расчета и выбора параметров. АМФ достиг критического состояния 3 марта 1954 года, на нем впервые в Обнинске была осуществлена цепная реакция деления урана. Эксперименты показали, что больших ошибок, по крайней мере, на начало кампании АЭС, не будет.

Огромную помощь Лаборатории «В» в создании Первой АЭС оказывали руководители ПГУ и опытные ученые и специалисты других институтов и предприятий.

Как вспоминал М.Е. Минашин, с начала монтажа оборудования на станции почти безотлучно находился Е.П. Славский, приезжали И.В. Курчатов, А.П. Александров, главный конструктор реактора Н.А. Доллежаль и его ближайший помощник П.И. Алещенков. Славский фактически взял на себя руководство монтажными работами, Курчатов больше занимался физикой реактора, Александров «дополнял» Курчатова в части инженерно-производственных вопросов.

Конечно же, роль Курчатова, осуществлявшего общее научное руководство советским «атомным проектом», была гораздо выше, а иногда имела решающее значение. «Одно время, когда АЭС уже строилась, – вспоминал Блохинцев через двадцать лет после пуска станции, – весь смысл проекта был внезапно поставлен под вопрос. Весьма авторитетная и хорошо знакомая с проектом группа ученых высказала мнение о прекращении работ на том основании, что станция будет неэкономичной (как будто тогда дело было в экономичности!)… К счастью для большого дела, И.В. Курчатов… не согласился с этим мнением…».

Связь с ЛИПАН после передачи проекта не прерывалась, а сотрудник этого института П.Э. Немировский участвовал в работе теоретического отдела Лаборатории «В». Большое значение имел перевод в Лабораторию «В» опытных специалистов из других институтов и предприятий отрасли. Так, из ЛИПАН пришел Б.Г. Дубовский, из Челябинска-40 – первый начальник АЭС Н.А. Николаев, руководители служб И. Морозов, А. Попов, П. Забелин и др.

От строительства до загрузки топлива

В период пусковых работ внимание к АЭС как со стороны руководства Министерства, так и со стороны И.В. Курчатова было еще большим. Несмотря на принципиальную новизну проекта, серьезные проблемы и трудности, которые пришлось решить и преодолеть при его реализации, проектирование и строительство АЭС было осуществлено в чрезвычайно сжатые сроки.

Первый ковш земли на строительной площадке был вынут экскаватором в сентябре 1951 года, монтаж реактора и оборудования был начат в октябре 1953 года. К марту 1954 года на станции в основном был закончен монтаж контуров, тепломеханического оборудования и других систем. В марте 1954 года была начата отладка систем и обкатка оборудования в соответствии с техническими условиями и пусковыми программами. По мере окончания отладки производилась окончательная приемка систем в эксплуатацию.

Надежность работы любой установки в решающей степени зависит от культуры и качества монтажа. Учитывая уникальный и принципиально новый характер установки, при монтаже АЭС, а в особенности реактора, первого контура и при подготовке технологических каналов к загрузке были осуществлены специальные режимные и технологические мероприятия, которые обеспечили необходимую чистоту, соблюдение технологии и строгий пооперационный контроль при ведении наиболее ответственных работ. Эта система мероприятий действовала при монтаже, наладке и подготовке к пуску всех систем и оборудования АЭС. В результате удалось практически полностью избежать монтажного загрязнения первого контура и реактора окалиной, гратом, остатками прокладок, электродов, сварочной проволоки и другими инородными предметами. Благодаря хорошей организации монтажных работ на Первой АЭС, строгому контролю за соблюдением разработанных правил монтажа и технологических условий на изготовление и поставку оборудования серьезных задержек или неполадок при проведении наладочных работ и пуске, а также отказов оборудования не наблюдалось.

Одновременно в течение 1952-1953 гг. в Лаборатории «В» проводились теоретические исследования по физическим расчетам АМ и формировался ее коллектив. В это время были подобраны и назначены начальник АЭС Н.А. Николаев, работавший до этого начальником промышленного реактора АВ-1 на комбинате № 817 (Челябинск-40), и заместитель начальника АЭС А.Н. Григорьянц.

К марту 1954 года был закончен монтаж систем АЭС, и 5 мая начата загрузка реактора топливом. 6 мая 1954 года приказом Д.И. Блохинцева для проведения пусковых работ назначаются дежурные научные руководители (А.К. Красин, Б.Г. Дубовский, М.Е. Минашин) и их помощники (В.А. Коновалов, Е.И. Инютин, М.Н. Ланцов, А.В. Камаев). Еще раньше приказом Н.А. Николаева были утверждены дежурные смены и назначены их начальники (Ю.В. Архангельский, Б.Б. Батуров, В.А. Ремизов, Г.Н. Ушаков).

9 мая в 19 часов 7 минут при загрузке 61 топливного канала реактор достиг критичности и затем был загружен полным числом каналов (128 штук).

В первой партии топливных каналов, загруженных в реактор, содержалось 546 кг урана 5%-ного обогащения ураном-235. Отношение числа ядер замедлителя (углерода и водорода) к числу ядер урана в рабочем состоянии составляло соответственно 174 и 4,2. В качестве конструкционного материала для топливных каналов, каналов системы управления и защиты и оболочек твэлов была использована нержавеющая сталь 1Х18Н9Т. Всего в активной зоне содержалось 204 кг стали, 54,3 кг молибдена и 62 кг магния.

Физический пуск и эксперименты, выполненные по его программе, показали удовлетворительное совпадение расчетных характеристик реактора с опытными, что, безусловно, следует считать большим достижением. Основные характеристики реактора подтвердились с приемлемой точностью – это касалось запаса горючего, времени работы, распределения потоков нейтронов и др. Успешное завершение работ по плану физического пуска позволило перейти в июне 1954 года к энергетическому пуску АЭС.

Есть «атомное» электричество!

Первая АЭС представляла собой однореакторную установку, высота активной зоны 1,7 м, диаметр – 1,5 м, электрическая мощность – 5000 кВт, тепловая мощность – 30000 кВт. Во втором контуре реактора вырабатывался перегретый пар давлением 12,5 атм и температурой 2600С, пар поступал в турбину, на валу которой был установлен электрогенератор. Это был первый опыт преобразования через паротурбинный цикл энергии деления ядер урана в электрическую энергию.

В 17 час. 45 мин. 26 июня 1954 года была открыта задвижка подачи пара на турбогенератор и он начал вырабатывать электроэнергию от атомного «котла».

Первая и мире АЭС встала под промышленную нагрузку. Мощность электрогенератора достигла 1500 кВт. 27 июня промышленные и сельскохозяйственные потребители окружающего района уже получали электроэнергию от турбины, впервые работавшей за счет сжигания ядерного топлива. С тех пор этот день по существу стал считаться днем рождения атомной энергетики.

Освоение проектной мощности АЭС заняло четыре месяца. Это были месяцы упорного и напряженного труда, когда шло изучение АЭС, выявление недостатков проекта и слабых мест оборудования, вносились необходимые и возможные усовершенствования в отдельные узлы и системы. В основном все шло гладко, возникавшие неполадки устранялись, вносились изменения в некоторые конструкции, а электрическая мощность АЭС все возрастала. В октябре 1954 г. турбогенератор АЭС был выведен на проектную мощность 5 МВт.

Уже первый этап работы станции показал, что основные конструктивные узлы, такие, как кладка реактора, топливные каналы с твэлами, парогенераторы, насосы, трубопроводы первого контура с установленной в нем арматурой, выбраны удачно и обеспечат работу электростанции на расчетной мощности. Усилия всех коллективов, всех участников создания первой в мире АЭС успешно завершились.

Доклад Блохинцева о Первой АЭС стал основным докладом на 1-й международной конференции по мирному использованию атомной энергии в Женеве (1955 год).

С 1956 года станция была открыта для посещения советских и зарубежных делегаций. Первую АЭС посетило много видных политических деятелей, ученых, а также десятки тысяч простых людей почти из всех стран мира.

В 1957 году за участие в разработке, пуске и освоении Первой АЭС Д.И. Блохинцеву, Н.А. Доллежалю, А.К. Красину, В.А. Малых была присуждена Ленинская премия, а большая группа участников работ награждена орденами и медалями СССР.

Реактор для науки

В первый период работы АЭС рассматривалась как опытная энергетическая станция. На ней учились и проходили подготовку специалисты первых промышленных станций, экипажи первых атомных подводных лодок и атомного ледокола «Ленин», стажировались специалисты из ГДР, Чехословакии, Китая, Румынии. Но, начиная с 1956 года, назначение станции стало постепенно меняться. Опыт разработки, создания и эксплуатации Первой АЭС помог более четко определить задачи ближайшего будущего по использованию ядерных реакторов как в энергетике, так и в других промышленных направлениях. Реактор решено было использовать в основном как источник нейтронов для проведения научных исследований, в частности, необходимых для создания более мощных АЭС.

Станции такой небольшой мощности, как Первая АЭС, невозможно конкурировать с традиционными источниками электроснабжения, и об этом можно было бы не говорить вообще, если бы некоторые идеи, реализованные на ней и обеспечивающие снижение себестоимости, не были взяты затем на вооружение всеми атомными электростанциями. Например, метод частичных перегрузок реактора позволил почти вдвое увеличить среднее выгорание топлива и тем самым резко снизить топливную составляющую в себестоимости отпускаемой электроэнергии.

Суть метода состоит в том, что вместо замены сразу всех топливных каналов активной зоны (а именно так предусматривалось в проекте) заменяется только часть каналов. При этом слабо выгоревшие каналы из крайних рядов кладки переставляются в центр, где плотность потока нейтронов имеет максимальное значение. Свежие каналы устанавливаются на периферию зоны. Такая перестановка обеспечивает более равномерное распределение плотности нейтронного потока по радиусу реактора и более глубокое выгорание топлива. И хотя время работы между перегрузками при этом уменьшается, выигрыш в экономичности настолько велик, что этот метод в тех или иных модификациях применяется повсеместно при разработках новых реакторов.

За все время работы для проведения научных и инженерных экспериментов на реакторе АМ было сооружено 17 петель различного назначения. Среди работ на этих петлях надо отметить, прежде всего, исследования, проведенные в обоснование реакторных установок для первой очереди Белоярской (реакторы АМБ-1 и АМБ-2) и Билибинской (реактор ЭГП-6) АЭС. На АМ отрабатывались отдельные элементы реакторов РБМК Ленинградской, Курской, Смоленской, Чернобыльской и Игналинской АЭС. Таким образом, реактор Первой АЭС стал основоположником направления канальных уран-графитовых реакторов.

В 1962 году на реакторе АМ начала эксплуатироваться петлевая установка термоэмиссионного преобразования энергии. На этой установке впервые в СССР ядерная энергия была непосредственно преобразована в электрическую. Полученные на петле результаты были использованы при проектировании и пуске в 1970 году первого в мире реактора-преобразователя ТОПАЗ для космических ядерных энергетических установок.

Кроме петлевых испытаний, в реакторе АМ исследовалось поведение ряда реакторных материалов в радиационных полях. На нейтронных пучках реактора проводились исследования, в том числе по физике твердого тела. В последние годы на АМ было налажено производство искусственного радионуклида молибдена, что превратило ФЭИ в главного изготовителя и поставщика генераторов технеция-99, применяемых в медицине для диагностики онкологических заболеваний.

На «пенсию»

29 апреля 2002 года в соответствии с приказом Министра по атомной энергии № 132 от 13.03.2002 года Первая АЭС была остановлена, точнее – была прекращена ее эксплуатация с генерацией мощности за счет цепного процесса деления ядер урана. Станция находилась в эксплуатации на энергетических режимах почти 48 лет. Срок для реакторной установки пока рекордный.

Конечно, при создании АЭС и при ее эксплуатации не удалось избежать и многочисленных дефектов оборудования, и ошибок персонала, но за все время эксплуатации установки не было случая опасного переоблучения перрсонала сверх установленных норм; окружающая местность, в том числе город, расположенный в 1,5-4,5 км от реактора, не подвергались радиационному загрязнению выше существующего природного фона.

За прошедшие годы реактор прошел всесторонние испытания, проработав при всех допустимых режимах, и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Надежность эксплуатации реактора в первую очередь обусловлена надежностью работы твэлов и всей конструкции рабочего канала. Так, за первые 20 лет эксплуатации ни один из многих тысяч работавших в реакторе твэлов не вышел из строя, если соблюдались условия их эксплуатации. Более того, на том же количестве топлива длительное время частичные перегрузки обеспечивали работу реактора (в 2-2,5 раза больше проектного). На отдельных каналах была достигнута глубина выгорания 32 %, а время их работы превысило 40 000 ч. Таким образом, создание конструкции и разработка технологии изготовления трубчатого твэла дисперсионного типа из сплава урана с молибденом с надежным тепловым, вплоть до диффузионного, контактом с оболочкой из нержавеющей стали одним из важных достижений создателей Первой АЭС.

Первая АЭС, главный вклад которой в мировую цивилизацию заключается в том, что она дала начало мирному использованию атомной энергии и способствовала изменению взгляда людей на атомную проблему, продолжит уже в новом качестве свою более чем полувековую вахту.

В списках не значится

Согласно «Концепции вывода из эксплуатации Первой в мире АЭС» был принят вариант вывода из эксплуатации исследовательского реактора станции с длительным сохранением установки под наблюдением. Весь цикл работ предполагалось выполнить в четыре этапа:

1 этап – подготовка к выводу из эксплуатации (2002-2010 гг.);

2 этап – подготовка к длительному сохранению под наблюдением и локализация (2010-2015 гг.);

3 этап – длительное сохранение под наблюдением (2015-2080 гг.);

4 этап – завершающий (после 2080 года).

За весь период эксплуатации реактора АМ на мощности применялись ТВС с различными топливными композициями:

- ОМ-9 — сплав урана с 9 % молибдена с 5; 6; 6,5 и 7 % обогащением;

- двуокись урана с магниевым подслоем с 4,4 и 10 % обогащением;

- на основе UC;

- на основе U(AlSi)3.

Специалисты ФЭИ выполнили сортировку твэлов от ОТВС на нормальные и дефектные с негерметичными оболочками, имеющими видимые повреждения. Дефектные твэлы штатных и экспериментальных ОТВС запакетированы в специально разработанные герметичные пеналы, которые были установлены в штатные гильзы-чехлы АМ и отправлены в хранилище ОЯТ института.

Разделаны также около 80-ти экспериментальных каналов и сборок, испытывавшихся на экспериментальных петлях ИР АМ.

Полностью разделаны все электрогенерирующие каналы, включая нейтрализацию опасных рабочих сред (Cs, Na, Na-K) и выделение топливных частей. Запакетированы в герметичные пеналы топливные элементы, вычлененные из этих каналов, и пеналы отправлены в хранилище ОЯТ института.

В результате выполненных работ в июне 2008 года исследовательский реактор АМ приведен в ядерно-безопасное состояние и выведен из перечня ядерно-опасных участков.

Дань достижениям

Оценивая основные результаты работы Первой в мире АЭС и её вклад в развитие атомной энергетики нашей страны и всего мира, необходимо отметить, что надежность её конструкции и безопасность эксплуатации открыли широкие перспективы для дальнейшей научной и конструкторской разработки энергетических реакторов всех типов. Первая АЭС позволила преодолеть и существовавший в то время определенный психологический барьер, связанный с неукротимостью атомного взрыва, а также с опасением, что всепроникающая радиация будет тихо и незаметно отнимать здоровье у людей, работающих в атомной энергетике.

Опыт эксплуатации первой, по сути экспериментальной атомной станции полностью подтвердил инженерно-технические решения, предложенные специалистами атомной отрасли, что позволило приступить к реализации широкомасштабной программы по строительству новых АЭС в СССР.

Сотни тысяч людей, посетивших за эти годы атомную электростанцию, могли воочию убедиться в её эффективности и безопасности. Сюда приезжали и продолжают приезжать атомщики, ученые, экологи и писатели, артисты и выдающиеся государственные деятели, как из России, так и зарубежных стран, чтобы отдать дань памяти людям, создавшим в далекие годы на Обнинской земле мирное «чудо» энергетики.