РОССИ́ЙСКАЯ СОЦИА́Л-ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКАЯ РАБО́ЧАЯ ПА́РТИЯ (РСДРП), политич. марксистская партия, нелегальная до Февр. революции 1917 и с 1923. Образована на 1-м съезде РСДРП [1–3(13–15).3.1898, Минск; 9 делегатов от 5 рос. социал-демократич. организаций]. Формирование партии проходило в острой борьбе: «экономисты» считали, что пролетариат в процессе стихийной борьбы за экономич. права сможет самостоятельно выработать социалистич. сознание, а В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, А. Н. Потресов (члены Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»), П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, Г. В. Плеханов (члены женевской группы «Освобождение труда»), объединившиеся вокруг газ. «Искра», настаивали на необходимости создания рабочей партии. На 2-м съезде РСДРП [17(30).7 – 10(23).8.1903, Брюссель и Лондон; 43 делегата с 51 решающим голосом] большинство представляли сторонники газ. «Искра», 3 делегата поддерживали «экономистов». В принятой программе были сформулированы ближайшие политич. задачи РСДРП (программа-минимум): свержение самодержавия и установление демократич. республики, предоставление народам России права на самоопределение, решение рабочего вопроса (установление 8-часового рабочего дня, гос. страхование и пр.), возвращение крестьянам «отрезков» (земля, которой они лишились в результате крестьянской реформы 1861), отмена выкупных и оброчных платежей и возврат уже выплаченных сумм. Конечной целью партии (программа-максимум) провозглашалась «социальная революция пролетариата» – завоевание им политич. власти в форме диктатуры, подавление «сопротивления эксплуататоров», замена частной собственности на средства произ-ва обществ. собственностью, планомерная организация процесса произ-ва, уничтожение всех видов эксплуатации и деления общества на классы. Подчёркивалось, что РСДРП будет поддерживать всякое оппозиц. и революц. движение, отвергать реформаторские проекты. Принятый устав предусматривал строго централизованное построение партии: высший орган – съезд, между съездами – ЦК РСДРП [работой в России руководило Рус. бюро ЦК РСДРП (др. названия – Рус. коллегия ЦК, Суженный состав ЦК в России, Бюро ЦК в России; действовало с перерывами в авг. 1903 – апр. 1917), за границей – Заграничный отдел (1905–08), Заграничное бюро (1908–12) ЦК РСДРП]. Идейное руководство принадлежало редакции центр. печатного органа (ЦО). При обсуждении вопроса о членстве в партии (§1 устава) съезд раскололся. Мартов предлагал по образцу зап.-европ. социал-демократич. партий считать членами партии лиц, признающих программу, перечисляющих средства на нужды партии и регулярно «лично содействующих» ей под руководством одной из парт. организаций (большинством голосов была принята эта формулировка). Ленин, сторонник партии «нового типа», состоящей из проф. революционеров, настаивал на необходимости «непосредственного участия» членов партии в работе парт. организации (§1 устава в такой формулировке принят на съезде РСДРП в 1906).

При выборах центр. парт. органов (15 делегатов отказались участвовать) сторонники Ленина получили большинство в ЦК и ЦО, стали именоваться большевиками, сторонники Ю. О. Мартова образовали фракцию меньшевиков. К кон. 1903 руководство ЦК и газ. «Искра» перешло к меньшевикам, а большевики в 1904 образовали Бюро комитетов большинства, издавали газ. «Вперёд» (1905–06). Претендуя на единственно верное понимание марксизма, лидеры обеих фракций, находившиеся гл. обр. в эмиграции, вплоть до образования РСДРП(б) весной 1917 вели между собой идейную и организац. борьбу за достижение преобладающего влияния на всю партию, каждый апеллируя к авторитету междунар. социал-демократии.

Начавшаяся Революция 1905–07 поставила на повестку дня РСДРП вопрос о возможности осуществления своих программных целей, лозунг вооруж. восстания стал одним из гл. лозунгов партии. Большевики предприняли практич. шаги по вооружению рабочих. В янв. 1905 по инициативе Петерб. к-та РСДРП образована Боевая технич. группа (БТГ; с мая того же года подчинялась большевистскому ЦК РСДРП) во главе с Л. Б. Красиным. Она формировала рабочие дружины (к кон. 1905 более чем в 300 городах, рабочих посёлках и на ж.-д. станциях), обучала их уличному бою, снабжала оружием, привезённым из-за рубежа или похищенным с воен. складов и эшелонов, изготовляла бомбы и ручные гранаты, «адские машины». Меньшевики видели в восстании неуправляемый стихийный процесс, мало зависящий от усилий революц. партий, а подготовку его считали невозможной и предлагали сосредоточить все силы на агитации в пользу «самовооружения» народа (при этом некоторые меньшевики участвовали в деятельности БТГ, в руководстве восстанием на броненосце «Князь Потёмкин Таврический» и др.). В целом революция, особенно в период своего наивысшего подъёма (окт. – дек. 1905), сблизила позиции членов обеих фракций РСДРП. Гл. фактором объединит. процесса стало настроение большинства рабочих – социал-демократов, которые не придавали значения фракционным разногласиям и выражали готовность добиваться объединения. В конце дек. 1905 на паритетных началах образован новый состав ЦК РСДРП, подготовивший т. н. Объединит. съезд партии [10(23).4 – 25.4(8.5).1906, Стокгольм; 112 делегатов с решающим и 22 делегата с совещат. голосом от 62 организаций, преобладали меньшевики]. Съезд принял решение о вхождении в состав РСДРП Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ, насчитывала 26 тыс. чл.), Латышской социал-демократической рабочей партии (тогда же переименована в Социал-демократию Латышского края – СДЛК; 14 тыс. чл.) и Бунда (ок. 33 тыс. чл.). В объединённый ЦК, избранный съездом, вошли 7 меньшевиков и 3 большевика, в состав ЦО (газ. «Социал-демократ») – только меньшевики.

В 1907 в РСДРП усилилась борьба вокруг определения типа партии, который отвечал бы изменениям политич. строя, произошедшим после провозглашения Манифеста 17 октября 1905 и принятия Основных государственных законов 1906. В ходе неё возникло неск. течений – как в рамках одной фракции, так и межфракционные. Меньшевики-«ликвидаторы» (А. Н. Потресов, П. Б. Аксельрод и др.) призывали отказаться от нелегальной деятельности и перенести центр тяжести парт. работы в профсоюзы, в разного рода легальные организации и в Гос. думу, что, по мнению Ленина, привело бы к утрате партией её революц. характера. Большевики-«отзовисты» (А. А. Богданов и др.) считали необходимым отозвать социал-демократов из Гос. думы и сосредоточиться на нелегальной деятельности. «Ультиматисты» (Г. А. Алексинский и др.) предлагали предъявить думской фракции РСДРП, заявившей о своей независимости от ЦК, ультиматум с требованием безоговорочно подчиняться решениям ЦК, в противном случае – покинуть Думу. Группа «Вперёд» РСДРП (образована в кон. 1909) выступала за объединение всех направлений в РСДРП и против крайних точек зрения на парламентаризм. Меньшевики-«партийцы» (Г. В. Плеханов и др.) считали необходимым сохранение нелегальных парт. структур. Кульминацией противостояния стало проведение в 1912 двух конференций РСДРП – большевистской (Прага, янв.), а также меньшевистской с участием представителей Бунда, Л. Д. Троцкого и его сторонников (Вена, авг. – сент.). Резолюции конференций базировались на принципиально разных оценках положения в стране. Пражская конференция исходила из признания «нарастающего революционного настроения масс». Поэтому борьбу с ликвидаторством её участники считали первоочередной задачей. Не отказываясь от работы в легальной сфере рабочего движения и в Гос. думе, большевики настаивали на том, чтобы и в этой деятельности руководящую роль играли нелегальные парт. организации. Участники Венской конференции оценивали сложившуюся в России ситуацию как процесс социально-экономич. модернизации, а не революц. развития, делали акцент на легальной работе, но допускали врем. сохранение нелегального характера партии. По итогам Пражской и Венской конференций раскол в РСДРП был закреплён созданием двух руководящих органов: у меньшевиков – Организац. к-та (ОК) РСДРП, у большевиков – ЦК РСДРП (мн. местные организации до кон. 1917 оставались едиными). Для расширения влияния в рабочей среде фракции РСДРП организовали выпуск легальных изданий в С.-Петербурге: газ. «Правда» (большевики) и газ. «Луч» (меньшевики). В то же время сторонники сближения фракций сформировали в 1913 в С.-Петербурге группу «межрайонцев».

1-я мировая война и вызванный ею кризис в междунар. социалистич. движении усилили раскол в РСДРП. Большевики поддержали ленинский призыв к социал-демократам воевавших стран содействовать поражению своих правительств и превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Меньшевики-интернационалисты (Ю. О. Мартов и др.), группа Л. Д. Троцкого, «межрайонцы» требовали скорейшего заключения мира без аннексий и контрибуций. Г. В. Плеханов и его единомышленники (меньшевики-оборонцы) выступили под лозунгом защиты Отечества (в 1914 сформировали группу «Единство»), близкую позицию заняла группа А. Н. Потресова. В нояб. 1914 члены думской фракции большевиков (за исключением выбывшего из Думы в 1914 провокатора Р. В. Малиновского) были арестованы и приговорены к ссылке за антивоенную пропаганду; фракция меньшевиков продолжала деятельность до роспуска Думы.

После Февр. революции 1917 и возвращения из эмиграции Ленина из РСДРП вышли взявшие курс на социалистич. революцию большевики, образовав в конце апреля / начале мая 1917 самостоят. партию – РСДРП(б), в которую в июле/августе вступили «межрайонцы» [с 1918 РКП(б), с 1925 ВКП(б), с 1952 КПСС]. РСДРП превратилась в одну из наиболее влиятельных политич. сил в стране. Её лидеры вошли в руководящие органы Советов и профсоюзов, коалиц. состав Врем. правительства. Т. н. Объединит. съезд РСДРП [19.8(1.9)–26.8(8.9).1917, Петроград; 222 делегата от 146 организаций], ставивший задачу объединить все меньшевистские течения в партии (оборонцев и интернационалистов; группа «Единство» отсутствовала на съезде), утвердил её новое название – РСДРП (объединённая) (употреблялось до весны 1918). Лето – осень 1917 отмечены острой борьбой между РСДРП и РСДРП(б) – как политической, так и за власть, в которой победила РСДРП(б) (подробно об истории РСДРП после Февр. и Окт. революций 1917 см. в ст. Меньшевики). В 1923 РСДРП, преследуемая сов. властью, перешла на нелегальное положение, к лету 1925 фактически прекратила существование в СССР (за границей действовала до сер. 1960-х гг.).

Численность (по приблизительным подсчётам) 26,5 тыс. чл. (март 1905), св. 100 тыс. чл. (1906), 10 тыс. чл. (1910), ок. 200 тыс. чл. (авг. 1917), ок. 60 тыс. чл. (1918).

This article is about the Bolshevik faction in the RSDLP 1903–1912. For other uses, see Bolshevik (disambiguation).

| Большевики | |

1920 Bolshevik Party meeting: sitting (from left to right) are Yenukidze, Kalinin, Bukharin, Tomsky, Lashevich, Kamenev, Preobrazhensky, Serebryakov, Lenin and Rykov in front |

|

| Successor | Russian Communist Party (Bolsheviks) |

|---|---|

| Formation | 1903; 120 years ago |

| Founders | Vladimir Lenin |

| Dissolved | 1952; 71 years ago[1] |

| Headquarters | Varied |

| Products | Pravda (newspaper) |

| Leader | Vladimir Lenin |

|

Parent organization |

Russian Social Democratic Labour Party |

|

Formerly called |

«hards» |

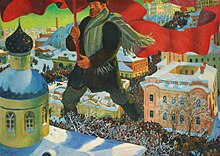

The Bolsheviks (Russian: большевики, bolsheviki; from большинство, bolshinstvo, ‘majority’),[a] led by Vladimir Lenin, were a faction of the Marxist Russian Social Democratic Labour Party (RSDLP) which split with the Mensheviks[b] at the Second Party Congress in 1903. The Bolshevik party seized power in Russia in the October Revolution of 1917, and was later renamed the Communist Party of the Soviet Union. Their ideology and practices, based on Leninist and later Marxist–Leninist principles, are known as Bolshevism.

The origin of the split was Lenin’s support for a smaller party of professional revolutionaries, as opposed to the Menshevik desire for a broad party membership. The influence of the two factions fluctuated in the years up to 1912, when the RSDLP formally split into Bolshevik and Menshevik parties. The Bolsheviks’ political philosophy was based on the Leninist principles of vanguardism and democratic centralism. After the February Revolution of 1917 which overthrew the tsar, Lenin returned to Russia and issued his April Theses, which called for «no support for the Provisional Government» and «all power to the soviets». In the summer of 1917, especially after the July Days and Kornilov affair, large numbers of radicalized workers joined the Bolsheviks, which planned the October Revolution which overthrew the government. The party initially governed in coalition with the Left Socialist-Revolutionaries, but increasingly centralized power and suppressed opposition during the Russian Civil War, and after 1921 became the sole legal party in Soviet Russia and the Soviet Union. Under Joseph Stalin’s leadership, the party became linked to his policies of «socialism in one country», rapid industrialization, collectivized agriculture, and centralized state control.

History of the split[edit]

Vladimir Lenin’s ideology in What Is to Be Done?[edit]

Lenin’s political pamphlet What Is to Be Done?, written in 1901, helped to precipitate the Bolsheviks’ split from the Mensheviks. In Germany, the book was published in 1902, but in Russia, strict censorship outlawed its publication and distribution.[3] One of the main points of Lenin’s writing was that a revolution can only be achieved by a strong, professional leadership with deep dedication to Marxist theoretical principles and an organization that spanned through the whole of Russia, abandoning what Lenin called «artisanal work» towards a more organized revolutionary work. After the proposed revolution had successfully overthrown the Russian autocracy, this strong leadership would relinquish power and allow a Socialist party to fully develop within the principles of democratic centralism. Lenin said that if professional revolutionaries did not maintain influence over the fight of the workers, then that fight would steer away from the party’s objective and carry on under the influence of opposing beliefs or even away from revolution entirely.[3]

The pamphlet also showed that Lenin’s view of a socialist intelligentsia was in line with Marxist theory. For example, Lenin agreed with the Marxist ideal of social classes ceasing to be and for the eventual «withering away of the state». Most party members considered unequal treatment of workers immoral and were loyal to the idea of a completely classless society. This pamphlet also showed that Lenin opposed another group of reformers, known as «Economists», who were for economic reform while leaving the government relatively unchanged and who, in Lenin’s view, failed to recognize the importance of uniting the working population behind the party’s cause.[4]

Second Party Congress[edit]

At the 2nd Congress of the RSDLP, which was held in Brussels and then London during August 1903, Lenin and Julius Martov disagreed over the party membership rules. Lenin, who was supported by Georgy Plekhanov, wanted to limit membership to those who supported the party full-time and worked in complete obedience to the elected party leadership. Martov wanted to extend membership to anyone «who recognises the Party Programme and supports it by material means and by regular personal assistance under the direction of one of the party’s organisations.»[5] Lenin believed his plan would develop a core group of professional revolutionaries who would devote their full time and energy towards developing the party into an organization capable of leading a successful proletarian revolution against the Tsarist autocracy.[6][7]

The base of active and experienced members would be the recruiting ground for this professional core. Sympathizers would be left outside and the party would be organised based on the concept of democratic centralism. Martov, until then a close friend of Lenin, agreed with him that the core of the party should consist of professional revolutionaries, but he argued that party membership should be open to sympathizers, revolutionary workers, and other fellow travellers. The two had disagreed on the issue as early as March–May 1903, but it was not until the Congress that their differences became irreconcilable and split the party.[8] At first, the disagreement appeared to be minor and inspired by personal conflicts. For example, Lenin’s insistence on dropping less active editorial board members from Iskra or Martov’s support for the Organizing Committee of the Congress which Lenin opposed. The differences grew and the split became irreparable.

Internal unrest also arose over the political structure that was best suited for Soviet power.[9] As discussed in What Is To Be Done?, Lenin firmly believed that a rigid political structure was needed to effectively initiate a formal revolution. This idea was met with opposition from once close allies, including Martov, Plekhanov, Vera Zasulich, Leon Trotsky, and Pavel Axelrod.[10][page needed] Plekhanov and Lenin’s major dispute arose addressing the topic of nationalizing land or leaving it for private use. Lenin wanted to nationalize to aid in collectivization, whereas Plekhanov thought worker motivation would remain higher if individuals were able to maintain their own property. Those who opposed Lenin and wanted to continue on the socialist mode of production path towards complete socialism and disagreed with his strict party membership guidelines became known as «softs» while Lenin supporters became known as «hards.»[11]

Some of the factionalism could be attributed to Lenin’s steadfast belief in his own opinion and what was described by Plekhanov as Lenin’s inability to «bear opinions which were contrary to his own» and loyalty to his own self-envisioned utopia.[12] Lenin was seen even by fellow party members as being so narrow-minded and unable to accept criticism that he believed that anyone who did not follow him was his enemy.[13] Trotsky, one of Lenin’s fellow revolutionaries, compared Lenin in 1904 to the French revolutionary Maximilien Robespierre.[13]

Etymology of Bolshevik and Menshevik[edit]

The two factions of the Russian Social Democratic Labour Party (RSDLP) were originally known as hard (Lenin supporters) and soft (Martov supporters). In the 2nd Congress vote, Lenin’s faction won votes on the majority of important issues,[14] and soon came to be known as Bolsheviks, from the Russian bolshinstvo, ‘majority’. Likewise, Martov’s group came to be known as Mensheviks, from menshinstvo, ‘minority’.[15] However, Martov’s supporters won the vote concerning the question of party membership, and neither Lenin nor Martov had a firm majority throughout the Congress as delegates left or switched sides. In the end, the Congress was evenly split between the two factions.

From 1907 onward, English-language articles sometimes used the term Maximalist for «Bolshevik» and Minimalist for «Menshevik,» which proved to be confusing as there was also a «Maximalist» faction within the Russian Socialist Revolutionary Party in 1904–1906 (which, after 1906, formed a separate Union of Socialists-Revolutionaries Maximalists) and then again after 1917.[16]

The Bolsheviks ultimately became the Communist Party of the Soviet Union.[c] The Bolsheviks, or Reds, came to power in Russia during the October Revolution phase of the 1917 Russian Revolution, and founded the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR). With the Reds defeating the Whites and others during the Russian Civil War of 1917–1922, the RSFSR became the chief constituent of the Soviet Union (USSR) in December 1922.

Demographics of the two factions[edit]

The average party member was very young: in 1907, 22% of Bolsheviks were under 20 years of age; 37% were 20–24 years of age; and 16% were 25–29 years of age. By 1905, 62% of the members were industrial workers (3% of the population in 1897).[17][18] Twenty-two percent of Bolsheviks were gentry (1.7% of the total population) and 38% were uprooted peasants; compared with 19% and 26% for the Mensheviks. In 1907, 78.3% of the Bolsheviks were Russian and 10% were Jewish; compared to 34% and 20% for the Mensheviks. Total Bolshevik membership was 8,400 in 1905, 13,000 in 1906, and 46,100 by 1907; compared to 8,400, 18,000 and 38,200 for the Mensheviks. By 1910, both factions together had fewer than 100,000 members.[19]

Beginning of the 1905 Revolution (1903–05)[edit]

Between 1903 and 1904, the two factions were in a state of flux, with many members changing sides. Plekhanov, the founder of Russian Marxism, who at first allied himself with Lenin and the Bolsheviks, had parted ways with them by 1904. Trotsky at first supported the Mensheviks, but left them in September 1904 over their insistence on an alliance with Russian liberals and their opposition to a reconciliation with Lenin and the Bolsheviks. He remained a self-described «non-factional social democrat» until August 1917,[20][21] when he joined Lenin and the Bolsheviks, as their positions resembled his and he came to believe that Lenin was correct on the issue of the party.

All but one member of the RSDLP Central Committee were arrested in Moscow in early 1905. The remaining member, with the power of appointing a new committee, was won over by the Bolsheviks.[22] The lines between the Bolsheviks and the Mensheviks hardened in April 1905 when the Bolsheviks held a Bolsheviks-only meeting in London, which they called the 3rd Party Congress. The Mensheviks organised a rival conference and the split was thus finalized.

The Bolsheviks played a relatively minor role in the 1905 Revolution and were a minority in the Saint Petersburg Soviet of Workers’ Deputies led by Trotsky. However, the less significant Moscow Soviet was dominated by the Bolsheviks. These Soviets became the model for those formed in 1917.

Mensheviks (1906–07)[edit]

As the Russian Revolution of 1905 progressed, Bolsheviks, Mensheviks, and smaller non-Russian social democratic parties operating within the Russian Empire attempted to reunify at the 4th Congress of the RSDLP held in April 1906 at Folkets hus, Norra Bantorget, in Stockholm. When the Mensheviks made an alliance with the Jewish Bund, the Bolsheviks found themselves in a minority.

However, all factions retained their respective factional structure and the Bolsheviks formed the Bolshevik Centre, the de facto governing body of the Bolshevik faction within the RSDLP. At the 5th Congress held in London in May 1907, the Bolsheviks were in the majority, but the two factions continued functioning mostly independently of each other.

Split between Lenin and Bogdanov (1908–10)[edit]

Tensions had existed between Lenin and Alexander Bogdanov from as early as 1904. Lenin had fallen out with Nikolai Valentinov after Valentinov had introduced him to Ernst Mach’s Empiriocriticism, a viewpoint that Bogdanov had been exploring and developing as Empiriomonism. Having worked as co-editor with Plekhanov, on Zarya, Lenin had come to agree with the Valentinov’s rejection of Bogdanov’s Empiriomonism.[23]

With the defeat of the revolution in mid-1907 and the adoption of a new, highly restrictive election law, the Bolsheviks began debating whether to boycott the new parliament known as the Third Duma. Lenin, Grigory Zinoviev, Lev Kamenev, and others argued for participating in the Duma while Bogdanov, Anatoly Lunacharsky, Mikhail Pokrovsky, and others argued that the social democratic faction in the Duma should be recalled.[24] The latter became known as «recallists» (Russian: otzovists). A smaller group within the Bolshevik faction demanded that the RSDLP Central Committee should give its sometimes unruly Duma faction an ultimatum, demanding complete subordination to all party decisions. This group became known as «ultimatists» and was generally allied with the recallists.

With most Bolshevik leaders either supporting Bogdanov or undecided by mid-1908 when the differences became irreconcilable, Lenin concentrated on undermining Bogdanov’s reputation as a philosopher. In 1909, he published a scathing book of criticism entitled Materialism and Empirio-criticism (1909),[25] assaulting Bogdanov’s position and accusing him of philosophical idealism.[26] In June 1909, Bogdanov proposed the formation of Party Schools as Proletarian Universities at a Bolshevik mini-conference in Paris organised by the editorial board of the Bolshevik magazine Proletary. However, this proposal was not adopted and Lenin tried to expel Bogdanov from the Bolshevik faction.[27] Bogdanov was then involved with setting up Vpered, which ran the Capri Party School from August to December 1909.[28]

Final attempt at party unity (1910)[edit]

With both Bolsheviks and Mensheviks weakened by splits within their ranks and by Tsarist repression, the two factions were tempted to try to reunite the party. In January 1910, Leninists, recallists, and various Menshevik factions held a meeting of the party’s Central Committee in Paris. Kamenev and Zinoviev were dubious about the idea; but under pressure from conciliatory Bolsheviks like Victor Nogin, they were willing to give it a try.

One of the underlying reasons that prevented any reunification of the party was the Russian police. The police were able to infiltrate both parties’ inner circles by sending in spies who then reported on the opposing party’s intentions and hostilities.[29] This allowed the tensions to remain high between the Bolsheviks and Mensheviks and helped prevent their uniting.

Lenin was firmly opposed to any reunification but was outvoted within the Bolshevik leadership. The meeting reached a tentative agreement, and one of its provisions was to make Trotsky’s Vienna-based Pravda, a party-financed central organ. Kamenev, Trotsky’s brother-in-law who was with the Bolsheviks, was added to the editorial board; but the unification attempts failed in August 1910 when Kamenev resigned from the board amid mutual recriminations.

Forming a separate party (1912)[edit]

The factions permanently broke relations in January 1912 after the Bolsheviks organised a Bolsheviks-only Prague Party Conference and formally expelled Mensheviks and recallists from the party. As a result, they ceased to be a faction in the RSDLP and instead declared themselves an independent party, called Russian Social Democratic Labour Party (Bolsheviks) – or RSDLP(b). Unofficially, the party has been referred to as the Bolshevik Party. Throughout the 20th century, the party adopted a number of different names. In 1918, RSDLP(b) became All-Russian Communist Party (Bolsheviks) and remained so until 1925. From 1925 to 1952, the name was All-Union Communist Party (Bolsheviks) and from 1952 to 1991, the Communist Party of the Soviet Union.

As the party split became permanent, further divisions became evident. One of the most notable differences was how each faction decided to fund its revolution. The Mensheviks decided to fund their revolution through membership dues while Lenin often resorted to more drastic measures since he required a higher budget.[30] One of the common methods the Bolsheviks used was committing bank robberies, one of which, in 1907, resulted in the party getting over 250,000 roubles, which is the equivalent of about $125,000.[30] Bolsheviks were in constant need of money because Lenin practised his beliefs, expressed in his writings, that revolutions must be led by individuals who devote their entire lives to the cause. As compensation, he rewarded them with salaries for their sacrifice and dedication. This measure was taken to help ensure that the revolutionaries stayed focused on their duties and motivated them to perform their jobs. Lenin also used the party money to print and copy pamphlets which were distributed in cities and at political rallies in an attempt to expand their operations. Both factions received funds through donations from wealthy supporters.

Further differences in party agendas became evident as the beginning of World War I loomed near. Joseph Stalin was especially eager for the start of the war, hoping that it would turn into a war between classes or essentially a Russian Civil War.[32] This desire for war was fuelled by Lenin’s vision that the workers and peasants would resist joining the war effort and therefore be more compelled to join the socialist movement. Through the increase in support, Russia would then be forced to withdraw from the Allied powers in order to resolve her internal conflict. Unfortunately for the Bolsheviks, Lenin’s assumptions were incorrect. Despite his and the party’s attempts to push for a civil war through involvement in two conferences in 1915 and 1916 in Switzerland, the Bolsheviks were in the minority in calling for a ceasefire by the Imperial Russian Army in World War I.[32]

Although the Bolshevik leadership had decided to form a separate party, convincing pro-Bolshevik workers within Russia to follow suit proved difficult. When the first meeting of the Fourth Duma was convened in late 1912, only one out of six Bolshevik deputies, Matvei Muranov (another one, Roman Malinovsky, was later exposed as an Okhrana agent), voted on 15 December 1912 to break from the Menshevik faction within the Duma.[33] The Bolshevik leadership eventually prevailed, and the Bolsheviks formed their own Duma faction in September 1913.

One final difference between the Bolsheviks and Mensheviks was how ferocious and tenacious the Bolshevik party was in order to achieve its goals, although Lenin was open minded to retreating from political ideals if he saw the guarantee of long-term gains benefiting the party. This practice was seen in the party’s trying to recruit peasants and uneducated workers by promising them how glorious life would be after the revolution and granting them temporary concessions.[30]

In 1918, the party renamed itself the Russian Communist Party (Bolsheviks) at Lenin’s suggestion. In 1925, this was changed to All-Union Communist Party (Bolsheviks). At the 19th Party Congress in 1952 the Party was renamed the Communist Party of the Soviet Union at Stalin’s suggestion.

Non-Russian/Soviet political groups having used the name «Bolshevik»[edit]

- Bangladesh: Maoist Bolshevik Reorganisation Movement of the Purba Banglar Sarbahara Party

- Burkina Faso: Burkinabé Bolshevik Party

- India: Bolshevik Party of India

- India/Sri Lanka: Bolshevik-Leninist Party of India, Ceylon and Burma

- India: Revolutionary Socialist Party (Bolshevik)

- Mexico: Bolshevik Communist Party

- Senegal: Bolshevik Nuclei

- South Africa: Bolsheviks Party of South Africa

- Sri Lanka: Bolshevik Samasamaja Party

- Turkey: Bolshevik Party (North Kurdistan – Turkey)

Derogatory usage of «Bolshevik»[edit]

Bolo was a derogatory expression for Bolsheviks used by British service personnel in the North Russian Expeditionary Force which intervened against the Red Army during the Russian Civil War.[34] Adolf Hitler, Joseph Goebbels, and other Nazi leaders used it in reference to the worldwide political movement coordinated by the Comintern.[35]

During the Cold War in the United Kingdom, trade union leaders and other leftists were sometimes derisively described as Bolshies. The usage is roughly equivalent to the term «commie,» «Red,» or «pinko» in the United States during the same period. The term Bolshie later became a slang term for anyone who was rebellious, aggressive, or truculent.[36]

See also[edit]

- Bolshevism

- Left Socialist-Revolutionaries

- Left-wing uprisings against the Bolsheviks

- Leninism

- Marxism–Leninism

- Old Bolshevik

- Rabochaya Molva

- Soviet Revolutionary Communists (Bolsheviks)

- Trotskyism

Notes[edit]

- ^ Russian: большевики́, большеви́к (singular), romanized: bol’shevikí, bol’shevík; derived from bol’shinstvó (большинство́), «majority», literally meaning «one of the majority».[2]

- ^ Derived from men’shinstvó (меньшинство́), «minority», which comes from mén’she (ме́ньше), «less».

- ^ After the split, the Bolshevik party was designated as RSDLP(b) (Russian: РСДРП(б)), where «b» stands for «Bolsheviks». Shortly after coming to power in November 1917, the party changed its name to the Russian Communist Party (Bolsheviks) (РКП(б)) and was generally known as the Communist Party after that point. However, it was not until 1952 that the party formally dropped the word «Bolshevik» from its name. See Congress of the Communist Party of the Soviet Union article for the timeline of name changes.

References[edit]

- ^ (renamed the «Communist Party of the Soviet Union»)

- ^ «Bolsheviki Seize State Buildings, Defying Kerensky». The New York Times. 7 November 1917. Archived from the original on 21 April 2017. Retrieved 22 December 2013.

- ^ a b Pipes 1995, p. 106.

- ^ Pipes 1995, pp. 21–30.

- ^ Service, Robert (2010). Lenin : a biography. London: Pan. p. 154. ISBN 978-0-33051838-3.

- ^ Pipes, Richard (1990). «Chapter 9: Lenin and the Origins of Bolshevism». The Russian Revolution. New York: Vintage Books.

- ^ Figes, Orlando (2014). «Chapter 1: The Start». Revolutionary Russia, 1891–1991: A History. New York: Metropolitan Books.

- ^ Getzler, Israel (2003) [1967], Martov: A Political Biography of a Russian Social Democrat, Cambridge University Press, p. 78, ISBN 0-521-52602-7.

- ^ Stalin, Joseph. «History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks)». www.marxists.org. Archived from the original on 15 July 2018. Retrieved 3 May 2018.

- ^ Tucker 1975.

- ^ Tucker 1975, p. xxxviii.

- ^ Shub 1976, p. 76.

- ^ a b Pipes 1995, p. 104.

- ^ Shub 1976, p. 81.

- ^ Wilson, Edmund (1977). To the Finland Station. London: Fontana. p. 402. ISBN 0-00-632420-7.

- ^ Antonelli, Étienne. 1920. Bolshevik Russia, translated by C. A. Carroll. A. A. Knopf. p. 59: «the term ‘Maximalist’ rather widely used as a translation for ‘Bolshevik’ is historically false.»

- ^ Ascher, Abraham, The Revolution of 1905, p. 4.

- ^ Cliff, Tony, Lenin and the Revolutionary Party, p. 37.

- ^ Pipes, Richard, The Russian Revolution, pp. 364–5.

- ^ Woods, Alan (6 May 1999). «[Book] History of the Bolshevik Party: Bolshevism – The Road to Revolution». In Defence of Marxism. Retrieved 10 October 2022.

- ^ Woods, Alan. Bolshevism The Road to Revolution.

- ^ McDaniel, Tim, Autocracy, capitalism, and revolution in Russia, p. 246.

- ^ Biggart, John (1989). Alexander Bogdanov, left-Bolshevism and the Proletkult 1904–1932. Norwich: University of East Angla. ASIN B001ON1IY4.

- ^ Wolfe, Bertram D. (1966). Three Who Made a Revolution. London: Penguin. p. 410. ISBN 0-14-020783-X.

- ^ Materialism & Empiriocriticism, Moscow: Zveno Publishers, May 1909, archived from the original on 18 January 2006, retrieved 25 March 2006.

- ^ Woods, Alan (1999), «Part Three: The Period of Reaction», Bolshevism: The Road to Revolution, Wellred, ISBN 1-900007-05-3, archived from the original on 29 April 2006, retrieved 25 March 2006.

- ^ Daniels, Robert V, ed. (1993), A Documentary History of Communism in Russia, UPNE, p. 33, ISBN 0-87451-616-1.

- ^ Marot, John Eric (July 1990). «Alexander Bogdanov, Vpered, and the Role of the Intellectual in the Workers’ Movement». Russian Review. Blackwell. 49 (3 (Special Issue on Alexander Bogdanov)): 241–64. doi:10.2307/130152. JSTOR 130152.

- ^ Pipes 1995, p. 109.

- ^ a b c Pipes 1995, p. 108.

- ^ ORT-Ginzburg (2003). «The Constituent Assembly». St. Petersburg’s Jews: Three Centuries of History. Archived from the original on 10 May 2018.

- ^ a b Pipes 1995, p. 111.

- ^ McKean, Robert B (1990), St. Petersburg Between the Revolutions: workers and revolutionaries, June 1907 – February 1917, New Haven: Yale University Press, pp. 140–1.

- ^ «North Russian Expeditionary Force 1919, Scrapbook Diary, Photographs, Mementoes», Naval History, retrieved 14 June 2012.

- ^ Collins Mini Dictionary, 1998.

- ^ «bolshie». The free dictionary. Archived from the original on 8 March 2014. Retrieved 8 March 2014.

Sources[edit]

- Pipes, Richard (1995), A concise History of the Russian Revolution, New York, ISBN 978-0-679-42277-8

{{citation}}: CS1 maint: location missing publisher (link). - Shub, David (1976), Lenin : a biography (rev. ed.), Harmondsworth: Penguin, ISBN 978-0-14020809-2.

- Tucker, Robert (1975), The Lenin Anthology, New York: WW Norton & Co, ISBN 978-0-393-09236-3.

External links[edit]

Wikimedia Commons has media related to Bolsheviks.

- Woods, Alan (6 May 1999), Bolshevism, the Road to Revolution, Marxist.

- «Chronology of the Bolshevik Party World History Database», Dates of History, archived from the original on 27 January 2012, retrieved 9 January 2007.

- Brinton, Maurice, The Bolsheviks and Workers Control, Libcom.

- The Practice and Theory of Bolshevism at Project Gutenberg by Bertrand Russell, November 1920.

- Bobrovskaya, Cecilia, Twenty Years in Underground Russia: Memoirs of a Rank-and-File Bolshevik, Marxists, archived from the original on 25 February 2003.

- Schulman, Jason (28 December 2017), «Bolshevism, Real and Imagined», Jacobin.

Владимир Ильич Ленин

Великим учителем и организатором трудящихся стал В. И. Ленин.

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился в 1870 году в городе Симбирске. Теперь этот город в память о Владимире Ильиче называется Ульяновск.

Володя Ульянов был очень любознательным мальчиком. Он много читал, изучал историю, литературу, иностранные языки, но вместе с тем любил поиграть в городки, искупаться в реке, увлекался шахматами.

Летом, когда семья выезжала в деревню, Володя Ульянов наблюдал, как бедно живут крестьяне.

Но и в городе он встречал много бедных и обездоленных людей. Юный Ленин решил посвятить всю жизнь борьбе за счастье трудового народа.

К. Маркс и Ф. Энгельс были гениальными учёными и вождями рабочих. Ленин стал их последователем.

В 1887 году Ленин организовал выступление студентов против царского произвола. Его исключили из университета, а через несколько дней арестовали. В это время Ленину было всего 17 лет.

Выйдя на свободу, Ленин думал продолжать своё образование. Однако Ленина не хотели принимать ни в одно учебное заведение. Тогда Ленин решил заниматься самостоятельно. Год он упорно трудился. То, что другие студенты изучали четыре года, Ленин прошёл за один год.

В 1893 году Ленин переехал в Петербург. Он решил поселиться в городе, где было много фабрик и заводов, где жило много рабочих. Здесь Ленин организовал несколько рабочих кружков. Рабочие собирались тайно. Чтобы обмануть сыщиков, они делали вид, что собираются на вечеринки. Нарочно шумели, громко смеялись, пели, играли на гитаре или гармони. На самом же деле в кружках шли разговоры о том, как вести борьбу с капиталистами и помещиками.

Ленин не только руководил рабочими кружками. Он писал книги и листовки. Ленин учил рабочих и крестьян что построить новую, свободную и счастливую жизнь они смогут, когда уничтожат власть угнетателей, когда возьмут власть в свои руки.

В конце 1895 года Ленина вновь арестовали. Его опять посадили в тюрьму. Но он сумел наладить связь с товарищами, которые остались на свободе. Товарищи присылали Ленину книги. Ленин писал свои письма в книгах между строк молоком. Молоко высыхало, и ничего не было видно. Тюремщики просматривали книги и спокойно возвращали их товарищам Ленина. Те нагревали бумагу, и всё написанное отчётливо выступало. Писал Ленин украдкой, так, чтобы тюремщики не заметили. Молоко он наливал в маленькие чернильницы, слепленные из хлеба. Если слышались шаги тюремщиков, он проглатывал «чернильницу» и «чернила».

Ленина долго держали в тюрьме, потом сослали на три года в Сибирь. Но и в далёкой Сибири Ленин продолжал революционную работу.

После ссылки Ленину пришлось уехать за границу. Оттуда он продолжал руководить борьбой трудящихся России против царя и капиталистов.

Создание партии коммунистов

В. И. Ленин был смелым революционером и великим учёным.

В. И. Ленин призывал рабочих к решительной борьбе с угнетателями, он учил, что рабочие смогут победить только тогда, когда они будут хорошо организованы и поведут за собой крестьян.

Почему же Ленин считал, что трудящиеся смогут победить лишь тогда, когда они объединятся и выступят дружно, общими силами?

Предположим, рабочие какого-нибудь одного города взялись бы за оружие и решили свергнуть власть царя, помещиков, а затем и капиталистов. Что из этого получилось бы? Царь и капиталисты немедленно собрали бы войска из других городов и подавили бы выступление рабочих. Другое дело, если по всей стране, на всех заводах рабочие всех национальностей выступили бы сразу, дружно и повели бы за собой крестьян. Они стали бы непобедимой силой.

Следовательно, для того чтобы победить, надо было объединить всех трудящихся. Но с чего же начать? Прежде всего, считал Ленин, нужно было объединить в одну крепкую организацию самых передовых, революционно настроенных рабочих — создать революционную рабочую партию. Партия должна сплотить всех трудящихся и повести их за собой на борьбу против угнетателей.

По предложению Ленина представители рабочих-революционеров должны были встретиться и договориться о создании партии. Но собраться в России было невозможно. Всех могли арестовать. Поэтому собрались за границей.

В 1903 году в Лондон, столицу Англии, съехались представители русских революционеров. Они решили объединиться в одну рабочую партию.

На съезде были не только сторонники Ленина. Некоторые участники съезда не хотели так решительно бороться против угнетателей, как призывал Ленин. Когда выбирали руководителей партии, большинство участников съезда голосовало за Ленина. Поэтому сторонников Ленина назвали большевиками. Позднее большевиков стали называть также коммунистами. Коммунисты и большевики — это одно и то же.

Большевики понимали, что борьба предстоит долгая и тяжёлая. Но они верили в силу рабочих и крестьян. Они смело шли навстречу трудностям и опасностям.

Добавить комментарий

БОЛЬШЕВИЗМ — ГОДЫ БОРЬБЫ И ПОБЕД

Большевизм — это теория и тактика ленинизма, получившая своё воплощение в партии нового типа, в партии большевиков, созданной В.И.Лениным. Большевизм — единственно последовательное революционно-марксистское течение в международном рабочем движении, возникшее и выросшее на прочной базе теории марксизма, развитой и обогащённой В.И.Лениным и И.В.Сталиным в новую эпоху всемирной истории, в эпоху империализма и пролетарской революции. И.В.Сталин указывает: «Большевизм и ленинизм — едино суть. Это два наименования одного и того же предмета».

Понятие «большевизм» возникло в связи с выборами на Втором съезде РСДРП (1903) руководящих органов партии. Ленин писал: «Большевизм существует, как течение политической мысли и как политическая партия, с 1903 года. Только история большевизма за весь период его существования может удовлетворительно объяснить, почему он мог выработать и удержать при самых трудных условиях железную дисциплину, необходимую для победы пролетариата».

ИСТОРИЯ БОЛЬШЕВИЗМА

Большевизм вырос как политическая партия на основе рабочего движения в дореволюционной России из марксистских кружков и групп, которые связывались с рабочим движением и вносили в него социалистическое сознание. Ленин указывает: «Происхождение большевизма неразрывно связано с борьбой против так называемого «экономизма» (оппортунизма, отрицавшего политическую борьбу рабочего класса и его руководящую роль), против революционной социал-демократии в 1897—1902гг.».

Большевизм рос и закалялся в борьбе с враждебными политическими партиями и течениями: кадетами, буржуазными националистами, эсерами, анархистами, меньшевиками. Величайшее историческое значение имела борьба большевизма против меньшевизма — главной разновидности оппортунизма в рабочем движении России, за пролетарскую партию нового типа, за руководящую роль рабочего класса в революционных боях против самодержавия и капитализма. Большевизм всегда строго следил за чистотой своих рядов и боролся с оппортунистическими течениями внутри большевистской партии — отзовистами, «левыми коммунистами», троцкизмом, «рабочей оппозицией», правым уклоном в ВКП(б) и др. -оппозиционными группами.

Историю большевизма, его идейную суть, наглядно характеризует позиция и действия большевиков на коренных исторических переломах истории страны.

В годы первой русской революции 1905—1907 гг. большевики проводили последовательную линию на развёртывание революции, на свержение царизма путём вооружённого восстания, па союз рабочего класса с крестьянством, па гегемонию рабочего класса, на изоляцию либеральной буржуазии, па завоевание революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, на перерастание буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую.

В годы столыпинской реакции (1908—1912) большевики в непримиримой и ожесточенной борьбе против ликвидаторов, отзовистов и троцкистов отстояли существование нелегальной революционной партии пролетариата.

Важнейшим событием в истории большевизма явилась 6-ая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП (1912), которая подвела итоги всей предшествовавшей борьбе большевиков с оппортунизмом, изгнала из партии меньшевиков и оформила самостоятельное существование Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков). Оценивая значение Пражской конференции, тов. Сталин говорил: «Эта конференция имела величайшее значение в истории нашей партии, ибо она положила межу между большевиками и меньшевиками и объединила большевистские организации по всей стране в единую большевистскую партию».

В годы нового революционного подъема (1912—1914) партия большевиков проводила тактику мобилизации революционной активности масс, возглавила революционное движение рабочих и крестьян и вела его под большевистскими лозунгами к новой революции.

В период первой мировой воины и второй революции в России (1914—март 1917) большевистская партия оказалась единственной партией, оставшейся верной делу социализма и пролетарского интернационализма. Большевики разработали теорию и тактику по вопросам войны, мира и революции. Партия большевиков последовательно боролась против империалистической войны, проводила политику поражения буржуазного правительства в этой воине и пропагандировала лозунг превращения войны империалистической в войну пролетарскую.

Творчески развивая марксизм, Ленин в своих статьях «О лозунге Соединенных Штатов Европы» (1915), «Военная программа пролетарской революции» (1916) и в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916), исходя из открытого им закона неравномерности экономического и политического развития капитализма в эпоху империализма, пришел к выводу о возможности победы социализма первоначально в нескольких странах или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Это была новая, законченная теория социалистической революции, теория о возможности победы социализма в отдельных странах, вооружившая партию могучим оружием и определившая всю дальнейшую деятельность партии большевиков.

В период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции партия большевиков была единственной партией, боровшейся за перерастание буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. В Апрельских тезисах (1917) В.И.Ленин обобщил весь революционный опыт рабочего класса и партии большевиков, дал четкий план борьбы за переход от буржуазно — демократической революции к революции социалистической, выдвинул исторический лозунг: «Вся власть Советам!». Апрельская конференция большевистской партии (1917) приняла ленинскую тактическую линию по всем основным вопросам войны и революции и взяла курс на победу социалистической революции. Шестой съезд РСДРП (б) (1917) нацелил партию на вооруженное восстание, на социалистическую революцию.

Претворяя в жизнь революционную теорию, стратегию и тактику, большевистская партия соединила в один революционный поток борьбу рабочего класса за социализм, общенародное движение за мир, крестьянскую борьбу за землю, национально — освободительную борьбу угнетённых народов России и направила эти силы на свержение капиталистического строя. Под руководством Ленина партия большевиков привела рабочий класс и беднейшее крестьянство к победе Великой Октябрьской социалистической революции, которая свергла власть буржуазии и установила диктатуру пролетариата, новый тип государства — Советское государство.

В период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918—1920) под руководством В.И.Ленина и И.В.Сталина партия большевиков подняла рабочих и крестьян на защиту социалистической Родины, создала могучую Красную Армию, разбившую объединенные силы внутренней контрреволюции и иностранной военной интервенции, отстоявшую независимость Советской страны и завоевания Великой Октябрьской социалистической революции.

В марте 1919 года на Восьмом съезде РКП(б) партия приняла разработанную под руководством Ленина свою вторую программу, выдвинув практическую задачу построения социалистического общества. Организовав силы советского народа на восстановление народного хозяйства, осуществление социалистической индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, проведение культурной революции, партия обеспечила победу социализма в СССР. Тем самым была проложена столбовая дорога к социализму трудящимся всех стран.

Партия большевиков привела советский народ к победе в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., организовала восстановление и дальнейшее развитие социалистического народного хозяйства.

ИТОГИ ПЕРВЫХ ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТ

За первые пятьдесят лет (1903 — 1953) большевистская партия, руководимая В.И.Лениным и И.В.Сталиным, достигла феноменальных успехов: была осуществлена первая в истории пролетарская революция, успешно защитившая себя в борьбе с внутренней контрреволюцией, иностранной военной интервенцией, в борьбе с германским фашизмом, до нападения на СССР захватившим практически всю Европу. Созданное большевиками советское социалистическое государство превратило страну в передовую промышленную державу, темпы экономического роста которой изумляли весь мир; десятки наций и народностей, развивая свои самобытные культуры, слились в единый советский народ, явивший миру великолепные достижения в культуре, искусстве, науке.

Что позволило большевикам совершить все это? Главная причина успехов большевизма — в его идеологии — в его опоре на ленинизм, ведший и направлявший партию на всех труднейших изгибах истории!

РОЛЬ ТЕОРИИ

Вожди большевизма — Ленин и Сталин, развивая и обогащая марксизм новыми выводами и положениям во всех его составных частях — философии, политической экономии, научном социализме, — высоко подняли значение революционной теории — науки о развитии общества, о рабочем движении, о пролетарской революции, о строительстве коммунистического общества.

Еще на заре возникновения большевизма Ленин и Сталин настойчиво разъясняли, что без революционной теории не может быть и революционного движения. Теория, указывал Ленин, не догма, а руководство к действию. «Теория есть опыт рабочего движения всех стран, взятый в его общем виде. Конечно, теория становится беспредметной,—говорил И.В.Сталин,—если она не связывается с революционной практикой, точно так же, как и практика становится слепой, если она но освещает себе дорогу революционной теорией. Но теория может превратиться в величайшую силу рабочего движения, если она складывается в неразрывной связи с революционной практикой, ибо она, и только она, может дать движению уверенность, силу ориентировки и понимание внутренней связи окружающих событий, ибо она, и только она, может помочь практике понять не только то, как и куда двигаются классы в настоящем, но и то, как и куда должны двинуться они в ближайшем будущем».

В.И.Ленин и И.В.Сталин, большевики, творчески развивали марксизм и правильно сочетали революционную теорию с практикой революционной борьбы, не боялись заменять отдельные устаревшие положения марксизма новыми выводами и положениями. Большевизм с самого своего возникновения сделал центральным пунктом своей теории и практики революционной борьбы идею завоевания пролетариатом политической власти, идею диктатуры пролетариата, как основного и главного в марксизме.

БОРЬБА С ВРАГАМИ

Вся история большевистской партии учит, что без разгрома мелкобуржуазных партий (эсеров, меньшевиков, анархистов, националистов), действующих в рядах рабочего класса и толкающих отсталые слои рабочего класса в объятия буржуазии и разбивающих, таким образом, единство рабочего класса, — невозможна победа социалистической революции, сохранение диктатуры рабочего класса, построение социализма.

История партии учит, что без непримиримой борьбы с оппортунистами в своих собственных рядах, без разгрома капитулянтов в своей собственной среде, — партия рабочего класса не может сохранить единство и дисциплину своих рядов, не может выполнить спою роль организатора и руководителя социалистической революции, строителя нового, социалистического общества.

И.В.Сталин указывал: «Не разбив „экономистов» и меньшевиков, мы не смогли бы построить партию и повести рабочий класс на пролетарскую революцию. — Не разбив троцкистов и бухаринцев, мы не смогли бы подготовить условия, необходимые для построения социализма. — Не разбив национал — уклонистов всех и всяких мастей, мы не смогли бы воспитать народ в духе интернационализма, не смогли бы отстоять знамя великой дружбы народов СССР, не смогли бы построить Союз Советских Социалистических Республик».

Характеризуя ситуацию в партии после 2-го съезда, И.В.Сталин писал: «…Плеханов не смог удержаться на позициях примиренчества и через некоторое время тоже присоединился к походу (против большевиков). Так оно и должно было случиться по логике вещей: кто настаивает на примиренчестве с оппортунистами, тот должен скатиться к оппортунизму».

Уже в первое время, когда только оформилась группа большевиков, уже тогда большевики снискали себе в рядах оппортунистов почетную славу «раскольников» и «дезорганизаторов». Боль¬шевики вели линию на раскол, на решительный разрыв со всякого рода оппортунистами как внутри РСДРП, так и во 2-м Интернационале. Все мы помним ленинские слова: «Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться».

НЕ ЗАЗНАВАТЬСЯ!

История большевиков учит, что партия не может выполнить свою роль руководителя рабоче¬го класса, если она, увлёкшись успехами, начинает зазнаваться, перестаёт замечать недостатки своей работы, если она боится признавать свои ошибки, боится вовремя исправить их открыто и честно. Партия непобедима, если она не боится критики и самокритики, если она не замазывает ошибки и недостатки своей работы, если она учит и воспитывает кадры на ошибках своей работы, если она умеет вовремя исправлять свои ошибки.

«Борющейся партии передового класса,— говорил В.И.Ленин, — не страшны ошибки. Страшно было бы упорствование в ошибке, ложный стыд признания и исправления ее». В.И.Ленин и И.В.Сталин призывали партию не увлекаться победами, не терять трезвости при оценке достигнутых успехов. Ленинско-сталинскому стилю в работе органически чужды были какие бы то ни было про¬явления мещанской самоуспокоенности, «головокружения от успехов», зазнайства.

СВЯЗЬ С МАССАМИ!

Партия непобедима, если она умеет, как говорит Ленин, «связаться, сблизиться, до известной степени, если хотите, слиться с самой широкой массой трудящихся, в первую голову пролетарской, но также и с непролетарской трудящейся массой».

«Можно признать, как правило, — говорил тов. Сталин, — что пока большевики сохраняют связь с широкими массами народа, они будут непобедимыми. И, наоборот, стоит большевикам ото¬рваться от масс и потерять связь с ними, стоит им покрыться бюрократической ржавчиной, чтобы они лишились всякой силы и превратились в пустышку.

Я думаю, что большевики напоминают нам героя греческой мифологии, Антея. Они, так же, как и Антей, сильны тем, что держат связь со своей матерью, с массами, которые породили, вскормили и воспитали их. И пока они держат связь со своей матерью, с народом, они имеют все шансы на то, чтобы остаться непобедимыми. В этом ключ непобедимости большевистского руководства».

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

В.И.Ленин и И.В.Сталин всесторонне разработали все важнейшие проблемы пролетарской революции: о диктатуре пролетариата и об условиях и средствах её завоевания и укрепления; о союзе рабочего класса и крестьянства, как высшем принципе диктатуры пролетариата; о крестьянском во¬просе, как вопросе о союзнике пролетариата в его борьбе за власть; о национально-колониальном во¬просе; о стратегии и тактике, как науке о руководстве классовой борьбой пролетариата; о партии и законах её развития, как основной руководящей и направляющей силе диктатуры пролетариата.

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА

В.И.Ленин и И.В.Сталин развили идеи Маркса и Энгельса о диктатуре пролетариата, как политическом господстве пролетариата и орудии революционного уничтожения капитализма. В.И.Ленин подчёркивал, что диктатура пролетариата есть самая беспощадная война пролетариата против буржуазии, сопротивление которой усиливается после её свержения. Диктатура пролетариата является основным содержанием пролетарской революции, её орудием и важнейшим опорным пунктом. В.И.Ленин открыл Советскую власть, как лучшую государственную форму диктатуры пролетариата и определил диктатуру пролетариата как особую форму классового союза пролетариата с эксплуатируемыми массами непролетарских классов при руководстве рабочего класса. «Высший принцип диктатуры, — говорил Ленин,— это поддержание союза пролетариата с крестьянством, чтобы он мог удержать руководящую роль и государственную власть».

Задача диктатуры пролетариата состоит в том, чтобы сломить сопротивление свергнутых классов, укрепить Советскую власть, организовать армию для борьбы с внешним врагом и довести дело пролетарской революции до полной победы социализма.

О ДЕМОКРАТИИ

В.И.Ленин и И.В.Сталин с особой силой подчёркивали, что диктатура пролетариата является высшим типом демократии. «Советы рабочих и крестьян, — писал Ленин, это новый тип государства, и новый, высший тип демократии, это — форма диктатуры пролетариата, способ управления государством без буржуазии, против буржуазии. Впервые демократия служит здесь для масс, для трудящихся, перестав быть демократией для богатых, каковой остается демократия во всех буржуазных, даже самых демократических, республиках».

Характеризуя ситуацию уже в послевоенном мире, И.В.Сталин на 19-м съезде справедливо сказал: «…Растоптан принцип равноправия людей и наций, он заменен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять».

О ГОСУДАРСТВЕ

В замечательной работе «Государство и революция» (1917) В. И. Ленин, опираясь на опыт русских революций 1905 и 1917 гг., развил теорию марксизма в вопросах о государстве и диктатуре пролетариата и вооружил рабочий класс боевой программой действий в революции. Ленин и Сталин показали, что пролетарское государство является главным орудием в руках трудящихся в строительстве нового, коммунистического общества и в защите их завоеваний от внешних врагов.

Обобщая опыт социалистического строительства в СССР, И.В.Сталин по-новому поставил вопрос о государстве в период коммунизма, указав, что государство не отмирает и при коммунизме, оно сохраняется, если остаётся капиталистическое окружение и не уничтожена опасность нападения извне, что оно изменяет свои функции сообразно с изменением внутренней и внешней обстановки.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС

В.И.Ленин и И.В.Сталин создали подлинно научную теорию по крестьянскому вопросу. Крестьянский вопрос — есть вопрос о союзниках пролетариата в его борьбе за власть, за построение социалистического общества и в этом смысле является частью общего вопроса о диктатуре пролетариата.

«Кого поддержит в борьбе за власть трудовой люд города и деревни, буржуазию или пролетариат, чьим резервом станет он, резервом буржуазии или резервом пролетариата, — от этого, — говорил И.В.Сталин, — зависит судьба революции и прочность диктатуры пролетариата». В.И.Ленин указывал: «Сначала вместе со всем крестьянством против монархии, против помещиков, против средневековья (постольку революция остается буржуазной, буржуазно-демократической), затем, вместе с беднейшим крестьянством, вместе с полупролетариатом, вместе со всеми эксплуатируемыми, против капитализма, в том числе против деревенских: богатеев, кулаков, спекулянтов, и постольку революция становится социалистической».

После Великой Октябрьской социалистической революции, победившей под лозунгом — диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства,— большевики в своей политике в отношении крестьянства руководствовались указанием В.И.Ленина о том, что высшим принципом диктатуры пролетариата является сохранение союза рабочего класса с крестьянством. Развертывая социалистическое строительство, опираясь на бедноту и устанавливая прочный союз с середняком, не прекращая борьбы против кулачества, большевики видели в массах трудящегося крестьянства резерв пролетариата в его борьбе за построение социализма. Опыт трех революций и практика социалистического строительства подтвердили силу и жизненность теории и тактики большевизма по крестьянскому вопросу.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В.И.Ленин и И.В.Сталин всесторонне разработали национальный вопрос. Партия большевиков еще накануне первой мировой войны была вооружена марксистской программой по национальному вопросу, изложенной в статьях В.И.Ленина «Критические заметки по национальному вопросу» (1913) , «О праве наций на самоопределение» (1914), в работе И.В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос» (1913), В этих работах была дана программа решения национального вопроса в России, изложено стройное марксистское учение о нации и национальном вопросе.

Русские марксисты исходили из того положения, что национальный вопрос есть часть общего вопроса о развитии революции, что на различных этапах революции национальный вопрос имеет различные задачи, соответствующие ее характеру в каждый данный исторический момент, что сообразно с этим варьируется и политика партии в национальном вопросе.

Неуклонно осуществляя ленинско-сталинскую национальную политику, ведя решительную борьбу с оппортунистами всех мастей, с буржуазными националистами, большевистская партия ре¬шила задачу создания на базе Советской власти могучего многонационального социалистического государства. На основе осуществления ленинско-сталинской национальной политики большевистская партия в короткий срок обеспечила расцвет хозяйства и культуры всех народов СССР, осуществила фактическое равноправие всех национальностей нашей страны и укрепила нерушимую дружбу народов СССР и братское сотрудничество между ними.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Действуя в условиях, когда вопросы о путях завоевания диктатуры пролетариата встали на очередь дня, вожди большевизма — Ленин и Сталин в области стратегии и тактики пролетарской партии развили тактические наработки Маркса и Энгельса, разработали их в систему положений по руководству классовой борьбой пролетариата за свержение власти помещиков и капиталистов, за завоевание диктатуры пролетариата и обеспечение победы социализма и коммунизма.

Особое значение имеет работа В.И.Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции» (1905), в которой Ленин подверг уничтожающей критике тактику русских меньшевиков, разоблачил тактику международного оппортунизма, дал обоснование большевистской тактики в период буржуазно-демократической революции, сформулировал основы марксистской тактики в период перехода от революции буржуазной к революции социалистической. Эта работа В.И.Ленина была политической подготовкой большевистской партии. В ней В.И.Ленин обогатил марксистскую теорию революции, заложил основы той революционной тактики большевистской партии, при по¬мощи которой пролетариат России одержал в 1917 году победу над капитализмом.

Большевистская партия, вооруженная марксистско-ленинской теорией, в совершенстве владеющая стратегией и тактикой, строя свою политику на научной основе, показала образец предвидения хода событий, знания и понимания того, как и куда двигаются и будут двигаться классы.

О ПАРТИИ

Особое внимание Ленин и Сталин уделили разработке учения о пролетарской партии. В работе «Шаг вперед, два шага назад» (1904) В.И. Ленин разгромил оппортунизм меньшевиков в организационных вопросах и блестяще разработал организационные основы партии нового типа, большевистской партии. В этой работе В.И.Ленин первый в истории марксизма создал учение о партии, как о руководящей организации пролетариата, как основном оружии, без которого невозможно завоевание диктатуры пролетариата.

Отстаивая теоретические основы марксистской партии, В.И.Ленин в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм» (1909), направленной против реакционного идеалистического течения — эмпириокритицизма, до конца разоблачил фальсификаторов марксизма — русских махистов, пытавшихся противопоставить, в своих произведениях утончённый и приглаженный идеализм марксистскому материализму; блестяще отстоял и развил дальше теоретические основы марксизма. Книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» стала одной из основополагающих в теоретической подготовке большевистской партии.

В противовес оппортунизму всех мастей В.И.Ленин и И.В.Сталин подчеркивали решающую роль партии в освободительной борьбе рабочего класса в системе диктатуры пролетариата. Партия, говорили Ленин и Сталин, должна быть передовым, сознательным, марксистским отрядом рабочего класса, вооруженным знанием законов развития общественной жизни, законов классовой борьбы,— способной руководить борьбой рабочего класса. Партия — воплощение связи передового отряда рабочего класса с его миллионными массами. Чтобы правильно функционировать и успешно руководить массами, она должна быть организована на началах демократического централизма, с единым уставом, с единой партийной дисциплиной, с единым руководящим органом во главе.

Огромную роль в большевизации коммунистических партий всего мира сыграли указания И. В.Сталина, данные в его беседе с членом КПГ (Коммунистической партии Германии) Герцогом «О перспективах КПГ и о большевизации» (1925). И.В.Сталин указал, что партия должна рассматривать себя как высшую форму классового объединения пролетариата, призванную руководить всеми остальными формами пролетарских организаций, что партия и сё руководящие элементы должны вполне овладеть революционной теорией марксизма, неразрывно связанной с революционной практикой. Партия должна вырабатывать лозунги и директивы на основе тщательного анализа конкретных условий революционного движения, внутренних и международных, при обязательном учёте опыта революций всех стран; должна проверять правильность этих лозунгов и директив в огне революционной борьбы масс. «Необходимо, — говорил И.В.Сталин, — чтобы партия в своей работе уме¬ла сочетать высшую принципиальность (не смешивать с сектантством!) с максимумом связей и кон¬такта с массами (не смешивать с хвостизмом!), без чего невозможно для партии не только учить массы, «но и учиться у них, не только вести массы и подымать их до уровня партии, но и прислушиваться к голосу масс и угадывать их наболевшие нужды… Необходимо, чтобы партия умела сочетать в своей работе непримиримую революционность (не смешивать с революционным авантюризмом!) с максимумом гибкости и маневроспособности (не смешивать с приспособленчеством!), без чего невозможно для партии овладеть всеми формами борьбы и организации, связать повседневные интересы пролетариата с коренными интересами пролетарской революции и сочетать в своей работе легальную борьбу с борьбой нелегальной…».

О КАДРАХ

Партия большевиков пользовалась величайшим авторитетом в народных массах и безграничной поддержкой, которую оказывал ей советский народ. Воспитывая членов партии в духе коммунизма, партия большевиков формировала моральный облик человека новой эпохи, безгранично преданного народным интересам, делу Ленина— Сталина, бесстрашного в борьбе и беспощадного к врагам народа, готового преодолеть все препятствия на пути к великой цели — победе коммунизма. «Мы, коммунисты, —люди особого склада, — говорил И.В.Сталин. — Мы скроены из особого материала. Мы — те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин. Не всякому дано быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии… 25 лет пестовал товарищ Ленин нашу партию и выпестовал её, как самую крепкую и самую закалённую в мире рабочую партию. Удары царизма и его опричников, бешенство буржуазии и помещиков, вооружённые нападения Колчака и Деникина, вооружённое вмешательство Англии и Франции, ложь и клевета стоустой буржуазной печати, — все эти скорпионы неизменно падали на голову нашей партии на протяжении четверти века. Но наша партия стояла, как утёс, отражая бесчисленные удары врагов и ведя рабочий класс вперед, к победе. В жестоких боях выковала наша партия единство и сплочённость своих рядов. Единством и сплочённостью добилась она победы над врагами рабочего класса».

В.И.Ленин и И.В.Сталин и сами, в своей деятельности, показывали блестящие образцы сочетания анализа сложнейших теоретических и политических вопросов с повседневной практикой в руководстве борьбой масс за победу коммунизма. «Ленинизм, — говорит И.В.Сталин, — есть теоретическая и практическая школа, вырабатывающая особый тип партийного и государственного работника, создающая особый, ленинский стиль в работе». Для большевистского стиля работы характерны соединение революционного размаха с деловитостью.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМА

В.И.Ленин еще в 1918 году указывал, «что большевизм популяризировал на весь мир идею диктатуры пролетариата и что массам рабочего класса всех стран с каждым днем становится яснее, что большевизм указал верный путь к спасению от ужасов войны и империализма, что …большевизм годится как образец тактики для всех».

Как наиболее последовательно претворяющий в жизнь марксистско-ленинское учение о социалистической революции, диктатуре пролетариата и строительстве социализма, а также организационные, стратегические и тактические принципы социализма, большевизм был признан Коминтерном в качестве образца для деятельности всех коммунистических партий. В то же время 5-й конгресс Коминтерна (1924) подчеркнул, что это ни в коем случае не следует понимать, как механическое перенесение всего опыта большевистской партии в России на другие партии. Как говорил В.И.Ленин: «единство интернациональной тактики коммунистического рабочего движения всех стран требует не устранения разнообразия, не уничтожения национальных различий (это — вздорная мечта для настоящего момента), а такого применения основных принципов коммунизма (Советская власть и диктатура пролетариата), которое бы правильно видоизменяло эти принципы в частностях, правильно приспособляло, применяло их к национальным и национально-государственным различиям».

ИТОГИ, ОПЫТ

Большевистская партия прошла долгий и славный путь. Подчеркивая исключительное богатство революционного опыта большевизма за первые 15 лет его существования (1903-1917 гг.), В.И.Ленин указывал, что «большевизм проделал практическую историю, которая по богатству опыта не имеет себе равной в свете. Ибо ни в одной стране за эти 15 лет не было пережито даже приблизительно так много в смысле революционного опыта, быстроты и разнообразия смены различных форм движения, легального и нелегального, мирного и бурного, подпольного и открытого, кружкового и массового, парламентского и террористического. Ни в одной стране не было сконцентрировано на таком коротком промежутке времени такого богатства форм, оттенков методов борьбы всех классов современного общества…».

Исторический опыт подтвердил жизненность и правильность учения Ленина и Сталина о партии нового типа, показал великую организующую роль партии, как политического вождя трудящихся, как руководящей силы строительства социализма и коммунизма.

Мы, нынешние коммунисты, большевики, должны ответить себе, своим сторонникам, народу на ясные, но далеко не «тривиальные» вопросы — как могло случиться, что сверхдержава СССР, оплот мира и стабильности, прекратила своё существование как социалистическое государство? Когда, почему начался процесс разложения? Какие силы были в нём заинтересованы? Как могла некогда большевистская ВКП(б) — КПСС предать дело коммунизма, надежды и чаяния подавляющего большинства советского народа?

Исходной вехой оппортунистического, мелкобуржуазного перерождения КПСС стал без сомнения XX съезд, открывший начало антисталинской кампании — оголтелой, лживой, контрреволюционной на деле, проводившейся под фальшивыми лозунгами критики так называемого «культа личности» И.В.Сталина, исправления «верными ленинцами» «искривлений» и «отклонений», допущенных в эпоху Сталина. Антисталинизм хрущевского руководства КПСС стал питательной средой для антисоветчиков, послужил опорой для них в развертывании психологической войны. В этот период был совершен отход от основных принципов ленинизма.

Созданные Хрущевым комиссии — тройки в массовом и ВНЕСУДЕБНОМ порядке рассматривали дела лиц, осужденных при Сталине за контрреволюционные преступления. После краткого разбирательства все следственные и судебные документы уничтожались — оставалась одна справка о так называемой «реабилитации». Верхушка партии, вся партийная номенклатура, была секретным постановлением выведена из-под любого государственного контроля, что неминуемо и привело к ее полному загниванию. В свое время И.В.Сталин предупреждал об опасности вырождения партийного аппарата в касту неприкасаемых небожителей, настаивал на проведении систематических чисток в бюрократизирующейся партийной верхушке. Честные коммунисты после ХХ съезда изгонялись из партии. Характерный пример — рассекреченная стенограмма июньского 1957 года Пленума ЦК, на котором шельмованию была подвергнута так называемая «антипартийная» группа. Даже «непримкнувший» Ворошилов вынужден был в сердцах сказать: «Я старый большевик, пережил на своем веку большое количество всяких перипетий, в том числе драк с внутрипартийной оппозицией, троцкистско-зиновьевской, «рабочей оппозицией», демократическим централизмом, не говоря уже о борьбе про¬тив меньшевиков. Но никогда ничего подобного тому, что произошло здесь, не было!».

Особенностью контрреволюции в Советском Союзе явилось то, что проходила она под «социалистическими» лозунгами, под знаменами буржуазного демократизма. «На словах» в хрущевские времена выдавались «решения» одно «лучше» другого. Так, новая Программа партии обещала построение коммунизма к 1980 году, мирное сосуществование «снимало» угрозу ядерной войны, реформа Косыгина «совершенствовала» сталинский народно-хозяйственный механизм и т.д.

На деле же происходило разрушение целостной марксистско-ленинской идеологии, бывшей теоретическим знаменем большевиков многие десятилетия, происходило разрушение крепчайшей сталинской социалистической экономики, простым советским людям исподволь, но весьма усердно, вколачивались в умы буржуазные идеологические установки («лишь бы не было войны», «своя рубашка ближе к телу», «важно не НАШЕ, а МОЁ» и т.д.).

Новый накат контрреволюции с горбачевской «перестройкой» был лишь продолжением и развитием хрущевской «оттепели». Советские люди, не искушённые в приёмах виртуозной буржуазной демагогии, были оглушены шквалом буржуазной пропаганды через все «советские» средства массовой информации и не сразу поняли, что главная свобода, которую им даровала новая, буржуазная «демократия» — это свобода эксплуатации человека человеком, свобода умереть с голоду. Другой характерной особенностью реставраторства капитализма в СССР стал национализм, разрушение братский дружбы народов СССР, который и сыграл роль рычага в развале страны. Вместе с теневой буржуазией и иностранным капиталом, ведущей движущей силой контрреволюции выступила верхушка КПСС.

Теперь мы наглядно видим, что ленинско-сталинский тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму полностью подтвержден историей. Именно этот тезис особенно яростно оспаривался оппортунистами хрущевско-брежневской эпохи. Забвение и игнорирование объективных истин и законов классовой борьбы привело, в конечном счете, к полной деградации руководящего ядра КПСС, которое под флагом горбачевской «перестройки» превратило ЦК партии в штаб буржуазного реформаторства и экспорта контрреволюции в социалистические государства Восточной Европы.

Да, КПСС была в последние десятилетия своего существования «преступной партией», но не в смысле «демократов» — как коммунистическая партия, как большевистская партия, а именно как на деле антикоммунистическая, предавшая великие традиции, предавшая миллионы жизней наших отцов и дедов, отданные ими в борьбе за коммунизм. Нельзя в предательстве винить рядовых коммунистов. Эти, в массе своей, очень многого не знали и не понимали. Но вот предательство верхушкой партии было совершено сознательно.

Мы в СССР были первыми в борьбе за коммунизм. И мы приняли на себя мощный удар хорошо организованного и сплоченного против нас старого, отживающего, но все еще сильного капиталистического мира. Не социализм потерпел поражение в СССР, а выявили свою полную несостоятельность и обрушились партийные структуры, пораженные оппортунизмом, омертвевшие и сгнившие на корню. Они давно не олицетворяли партию Ленина, объективно противостояли ей. Но, выражаясь словами товарища Ким Ир Сена, — «Как бы ревизионисты ни изощрялись, пытаясь парализовать революционное сознание масс и выхолостить революционный дух марксизма-ленинизма, революционное движение будет продолжаться, марксизм-ленинизм будет жить и непременно восторжествует. Как неизбежны гибель капитализма и победа социализма, так неизбежны крушение ревизионизма и торжество марксизма-ленинизма».

| «Российская социал-демократическая рабочая партия» | |

| Лидер: |

Мартов Юлий Осипович (фракция меньшевиков) |

|---|---|

| Дата основания: |

1898 |

| Идеология: |

Социал-демократия |

| Персоналии: |

Члены партии в категории (156 чел.) |

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) — социал-демократическая партия, основана в марте 1898 года.

Содержание

- 1 Органы управления

- 2 История

- 2.1 Первый (Минский) съезд

- 2.2 Второй (Брюссельский) съезд

- 2.3 Третий (Лондонский) съезд

- 2.4 Революция 1905 года

- 2.5 Четвёртый (Стокгольмский) съезд

- 2.6 Вторая государственная дума

- 2.7 Пятый (Лондонский) съезд

- 2.8 Программа

- 2.9 Октябрьская революция