16

ЛЕКЦИЯ ШЕСТАЯ.

СОВЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

1. Характеристика

советской организации местной

государственной власти.

2. Некоторые вопросы

организации деятельности местного

Совета депутатов как государственной

управленческой организации.

3. Местные Советы

депутатов и органы общественного

самоуправления. Местные Советы депутатов

и местное самоуправление.

1.1. Определение

понятия «советская организация местной

государственной власти». В главах 8

(статья 73) и 19 Конституции СССР (1,25,27), в

статьях 72, 109,137 Конституции РСФСР

(2,22,36) используется термин «местные

органы государственной власти и

управления». К ним, согласно статье 145

Конституции СССР (1977г.), отнесены Советы

народных депутатов (и создаваемые ими

органы), образуемые в краях, областях,

автономных областях и округах, районах,

городах, районах в городах, поселках,

сельских населенных пунктах.(1,57)

На наш взгляд,

когда речь идет о советской системе

местной государственной власти на

уровне городских и сельских поселений,

а также на районном уровне в сельской

местности, то правомерно, использовать

категорию «советская организация

местной государственной власти».

Она рассматривается

нами, в широком смысле слова как система

органов местной государственной власти

— местных Советов депутатов, в узком

смысле – как совокупность структурных

органов и подразделений местного Совета

депутатов, наделенных определенными

полномочиями по решению вопросов

местного значения.

Основная миссия

(цель) советской организации местной

государственной власти состояла в

защите интересов государства на

территории местного Совета депутатов.

Что же касается интересов местного

сообщества, то они нередко отодвигались

даже не второй, а на третий план. Следует

учитывать, что на территории местного

Совета депутатов могли функционировать

не подведомственные ему другие

хозяйственные и иные организации,

которые нередко по своим материальным,

финансовым и людским ресурсам превосходили

потенциал данного органа местной власти.

Поэтому интересы местного сообщества

нередко руководителями этих организаций

подменялись «ведомственными» интересами.

Местное население довольно часто

являлось «заложником» их деятельности,

а местные Советы депутатов оказывались

неспособными обеспечивать защиту его

интересов.

1.2. Особенности

советской организации местной

государственной власти. Советы

депутатов в Конституции СССР определялись

в качестве политической основа

конституционного устройства страны. В

то же время статья 6 Конституции СССР

закрепляла положение, согласно которому

руководящей и направляющей силой

советского общества, ядром его политической

системы являлась Коммунистическая

партия Советского Союза. Это означало

партийное руководство деятельностью

Советов депутатов, в том числе и местных

Советов, что ограничивало возможности

эффективного использования их потенциала

как управленческой организации.

Местные Советы

являлись неотъемлемым элементом системы

государственной власти. Они не были

органами местного самоуправления, а

представляли государственную власть

на местах. В крупном городе, как правило,

система местной государственной власти

представляла собой городской Совет

депутатов и районные в городе Советы

депутатов. Довольно часто в нее входили

поселковые и сельские Советы депутатов,

территория которых была подведомственна

городскому Совету депутатов. В сельском

районе в система органов местной

государственной власти входили городские,

поселковые, сельские Советы депутатов.

В этой системе была своя четкая иерархия

– местные Советы депутатов нижестоящих

уровней находились под руководством

местных Советов вышестоящего уровня,

а те, в свою очередь, подчинялись в своей

работе областным, краевым, республиканским

органам государственной власти.

Для местных Советов

депутатов, как впрочем, для Советов

депутатов других уровней, устанавливался

общий порядок их формирования.

Местный Совет

депутатов представлял собой советскую

управленческую организацию, в которой

сочетались представительные и

исполнительно-распорядительные начала.

В своей деятельности он использовал

одни и те же организационные формы

работы (сессии, постоянные комиссии

др.), что и Советы вышестоящих уровней.

Принципы

организации и деятельностидля всех

Советов депутатов были едиными. К ним,

согласно Конституции СССР (1977 г.),

относились:

— демократический

централизм;

— социалистическая

законность;

— соединение в

деятельности местных Советов депутатов

функций принятия решений с их исполнением;

— коллективное,

свободное, деловое обсуждение и решение

вопросов;

— систематическое

информирование населения о работе

местных Советов депутатов, о принятых

решениях и их исполнении;

— регулярная

отчетность создаваемых местным Советом

депутатов исполнительных и распорядительных

органов, других органов перед населением

и Советом депутатов;

— широкое привлечение

граждан к участию в работе местных

Советов депутатов;

— социалистический

интернационализм.

Принцип

«демократического централизма»осуществлялся в практической деятельности

местных Советов в выборности всех

органов центральной и местной власти

снизу доверху, подотчетности их народу;

в обязательности исполнения решений,

принимаемых вышестоящими Советами для

нижестоящих органов местной государственной

власти; в обязательной отчетности

нижестоящих местных Советов перед

вышестоящими в иерархии органов местной

государственной власти; в самостоятельности

каждого Совета в системе советских

органов местной государственной власти

в осуществлении возложенных на него

функций и ответственности за их

выполнение; в участии нижестоящих

Советов в деятельности вышестоящих.

1.3. Формирование

местных Советовдепутатовосуществлялось посредством выборов,

которые проводились на основе всеобщего,

равного и прямого избирательного права

при тайном голосовании. Вместе с тем у

избирателей не было права действительного

демократического выбора, так в

законодательстве по выборам не

предусматривалось таких норм как

самовыдвижение кандидатов, свободное

ведение предвыборной агитационной

кампании, контроль за деятельностью

избирательных комиссий со стороны

населения и т.п. Вместе с тем при

подготовке и проведении выборов в

местные органы государственной власти

предусматривалось ряд организационных

форм участия населения. Среди них выделим

следующие: избирательные комиссии,

выдвижение кандидатов в депутаты через

трудовые коллективы, встречи кандидатов

в депутаты с избирателями, практика

наказов избирателей и др.

Состав местных

Советов депутатов, как правило, отражал,

во-первых, социальную структуру советского

общества, в которую включались два

класса – рабочие и крестьяне, и прослойка

– интеллигенция, во-вторых, возрастной

состав избирателей; в третьих, роль

КПСС как руководящей и направляющей

силы советского общества.

Весь процесс

формирования местных Советов депутатов,

начиная от нарезки избирательных

округов, подбора кандидатов в депутаты

и кончая организацией выборов, находился

под контролем местных партийных

комитетов.

В соответствии с

Конституцией СССР (1977 г.) срок полномочий

местных Советов депутатов составлял

2,5 года.

1.4. Статус и

полномочия местных Советов депутатов.

Местный Совет депутатов представлял

собой советскую государственную

управленческую организацию, содержание

деятельности которой определялся его

статусом в иерархической системе

органов государственной власти и

управления, функциями, которыми наделялся

данный орган местной власти.

Местный Совет

депутатов выступал одновременно в

качестве субъекта и объекта управления.

Если рассматривать

местный Совет как субъект управления,

то объектом управления являлись, как

закреплялось это в советском

законодательстве,вопросы местного

значения. К их числу относились:

руководство на своей территории

государственным, хозяйственным и

социально-культурным строительством;

утверждение планов экономического и

социального развития территории и

местного бюджета; руководство подчиненными

местным Советам депутатов государственными

органами, предприятиями, учреждениями

и организациями. Кроме вышеперечисленных

вопросов местного значения на местные

Советы депутатов призваны были обеспечить

соблюдение законов, охрану государственного

и общественного порядка, прав граждан,

оказывать содействие укреплению

обороноспособности страны.

В то же время

местный Совет депутатов представлял

собой объект управлениясо стороны

советских органов государственной

власти вышестоящего уровня и партийных

комитетов.

Деятельность

местного Совета депутатов как советской

управленческой организации местной

государственной власти необходимо

рассматривать в двух аспектах. Первый

из них связан с выполнением местным

Советом депутатов властных полномочий

как органа местной государственной

власти, второй – с осуществлением

полномочий по руководству (управлению)

организациями, находящимися в его

непосредственном подчинении и

финансируемыми из местного бюджета.

Реализация

властных полномочий.Местный Совет

депутатов как орган государственной

власти призван был обеспечивать на

своей территории:

— выполнение

текущих и перспективных планов

экономического и социального развития

города, района; соблюдение законодательства

о порядке составления и представления

отчетных данных государственной

статистики;

— всеобщее

обязательное среднее образование

молодежи; соблюдение правил паспортной

системы;

— своевременное и

правильное рассмотрение и разрешение

предложений, заявлений и жалоб граждан;

— исполнение Закона

ССР о всеобщей воинской обязанности

всеми должностными лицами и гражданами,

а также предприятиями, учреждениями и

организациями;

— соблюдение законов

СССР, РСФСР и автономной республики,

других актов вышестоящих органов

государственной власти и управления

по охране государственного и общественного

порядка, социалистической законности,

прав и охраняемых законом интересов

граждан, предприятий, учреждений и

организаций, кооперативных и иных

общественных организаций и др.

Как орган местной

государственной власти местный Совет

депутатов принимал решения, которые

носили общеобязательный характер для

исполнения всеми гражданами и

организациями, расположенными на его

территории.

Местный Совет

депутатов имел право заслушивать на

сессиях и заседаниях исполкомах

руководителей всех хозяйствующих

субъектов, функционировавших на его

территории по вопросам, находившимся

в его компетенции. Данный орган местной

власти был наделен правом осуществлять

контроль за выполнением населением и

организациями принятых им решений, а

также решений вышестоящих советских

органов государственной власти. В этих

целях в составе городских и районных

Советов депутатов создавалось

соответствующее структурное подразделение

– комитет народного контроля.

Как орган местной

государственной власти местный Совет

депутатов назначал руководителей отдела

внутренних дел, прокурора города, района,

осуществлял контроль за работой этих

органов.

Местный Совет

депутатов как орган государственной

власти осуществлял координацию

деятельностив решении вопросов

местного значения предприятий, учреждений

и организаций вышестоящего (ведомственного)

подчинения в различных сферах народного

хозяйства, расположенных на его

территории.

Полномочия местного

Советадепутатов по руководству

подведомственными организациями. К ним

относились предприятия и учреждения,

которые содержались за счет местного

бюджета и функционировали в различных

сферах народного хозяйства (в жилищно

– коммунальной, бытового обслуживания

и торговли, образования, культуры и

спорта, здравоохранения и социального

обеспечения и др.).

Полномочияместного Совета депутатов как советской

государственной управленческой

организации можно подразделить на две

основных группы. Впервуювключались

вопросы общего руководства государственным,

хозяйственным и социально-культурным

строительством на соответствующей

территории. Ковторой группеотносились полномочия исключительного

характера, которые были присущи только

данной организации. Речь, к примеру, шла

о признании полномочий депутатов и

решении вопросов о досрочном прекращении

полномочий депутатов в соответствии с

законодательством; об избрании

исполнительного комитета местного

Совета и изменении его состава, об

образовании постоянных комиссий

депутатов и изменении их состава; об

отчетах о работе исполкомов и постоянных

комиссий депутатов; о структуре и штатах

исполкома, об утверждении и освобождении

от должностей их руководителей; об

избрании городского, районного суда,

изменении его состава, утверждение

председателя суда, заслушивание отчетов

суда; утверждение текущих и перспективных

планов экономического и социального

развития территории; утверждение бюджета

и отчета об его исполнении и т.д.

1.5. Система местных

Советов депутатов в регионе, в крупном

городском поселении и в сельском

районе.Как уже отмечалось выше, местные

Советы депутатов рассматривались как

органы местной государственной власти

в границах следующих

административно-территориальных единиц

— край, область, автономная область,

автономный округ, город, район в городе,

сельский район, сельский совет, поселок.

На уровне региона,

возьмем, к примеру, Архангельскую

область, функционировала следующая

система органов местной государственной

власти:

— областной Совет

народных депутатов;

— Ненецкий окружной

Совет народных депутатов;

— городские Советы

народных депутатов в городах областного

подчинения (к примеру, Архангельский и

Северодвинский городские Советы народных

депутатов);

— районные Советы

народных депутатов в сельской местности;

— районные Советы

народных депутатов в городах (например,

в городе Архангельске, Северодвинске);

— городские Советы

народных депутатов в городах районного

подчинения (к примеру, Онежский городской

Совет народных депутатов);

— поселковые,

сельские Советы народных депутатов.

В основу

вышеизложенной системы местных Советов

народных депутатов лежал иерархический

принцип ее построения, когда организации

нижестоящего уровня подчинялись в

своей деятельности вышестоящему уровню

и отчитывались перед ним за ее результаты.

Чем был ниже уровень управления, тем

меньшими функциями и правами наделялись

местные Советы народных депутатов, тем

меньшими возможностями для решения

вопросов местного значения обладали

эти управленческие государственные

организации. Поэтому нередко они

вынуждены были обращаться за помощью

и поддержкой к хозяйственным организациям,

функционировавшим в границах территории

того или местного Совета народных

депутатов.

1.6. Организационная

структура местного Совета депутатов.

Особенность местного Совета депутатов

как советской управленческой организации

состояла в том, что она совмещала в себе

одновременно полномочия двух органов

— представительного и исполнительного.

В самом упрощенном

понимании это означало следующее.

Местный Совет депутатов представлял

собой советскую общественно –

профессиональную управленческую

организацию. Ее общественный характер

определялся тем, что абсолютное

большинство депутатов местного Совета

осуществляли свои полномочия на

общественных началах. Свидетельством

того, что она представляла собой

профессиональную управленческую

организацию является наличие в ней, с

одной стороны, депутатов, осуществлявших

свои обязанности на постоянной основе.

Они, как правило, занимали высшие

управленческие должности в данной

организации. Вместе с тем на работу в

аппарат местного Совета депутатов

нанимались профессиональные советские

управленцы.

Местный Совет

депутатов разрабатывал и принимал

решения, выполнение которых возлагалось

как на свои собственные структурные

подразделения (к примеру, исполнительный

комитет местного Совета депутатов,

постоянные депутатские комиссии др.),

так и на другие организации, которые

располагались на его территории.

В то же время

отсутствовало, как это принято в практике

муниципального управления, разделение

местной публичной власти на представительные

и исполнительные органы, т.е. на две

самостоятельных муниципальных

управленческих организации. При этом

исполнительный орган местной публичной

власти (один вид муниципальной

управленческой организации) должен был

исполнять решения, принимаемые другим

органом – представительным (другой вид

муниципальной управленческой организации)

и был подотчетен ему.

Советская организация

местной государственной власти не

предусматривала такого деления. Поэтому

организационная структура местного

Совета депутатов представляла собой,

с одной стороны, совокупность структурных

органов и должностных лиц, осуществлявших

представительные функции (полномочия),

а с другой – совокупность структурных

органов, подразделений и должностных

лиц, выполнявших исполнительно-распорядительные

функции. И при этом она базировалась

одновременно на общественном и

профессиональном характере деятельности

местного Совета депутатов. Депутатский

корпус в абсолютном своем большинстве

принимал участие в работе местного

Совета депутатов на общественных

началах. И лишь незначительная его часть

состояла из управленцев, осуществлявших

в нем свою деятельность на профессиональной

(платной) основе.

Для выполнения

представительских функций местный

Совет депутатов (его состав колебался

от 15 до 600 депутатов) избирал своего

руководителя и исполнительный комитет,

который и возглавлял данный структурный

орган. Из числа депутатов избирались

заместители председателя исполкома,

секретарь исполкома. Они осуществляли

свою деятельность на постоянной

профессиональной основе.

Местный Совет из

состава депутатов формировал постоянные

комиссии, председатели которых

работали на общественных началах.

Постоянные депутатские комиссии

выполняли три основных функции:

подготовительную, контрольную,

организационную. На постоянные комиссии

возлагалось:

разработка

предложений и внесение вопросов для

рассмотрения их на сессии местного

Совета депутатов, на заседаниях исполкома,

постоянной комиссии;

подготовка

заключение по вопросам, выносимых на

рассмотрение вышеназванных органов

местного Совета депутатов;

оказание содействия

государственным органам и организациям,

а также депутатам местного Совета

депутатов в их работе по выполнению

решений Совета депутатов, постоянной

комиссии, наказов избирателей;

осуществление

контроля за деятельностью структурных

органов и подразделений исполкома,

предприятий, учреждений и организаций

в части выполнения решений местного

Совета депутатов.

Из числа депутатов,

как правило, создавались территориальные

депутатские группы. Они были призваны

осуществлять на местах контроль за

исполнением решений местного Совета

депутатов, оказывать практическую

помощь в разрешении вопросов местного

значения. В практике депутатской

деятельности использовалась и такие

формы, как депутатские посты, выездные

заседания постоянных комиссий, отчеты

перед избирателями и др.

Практически в

каждом местном Совете депутатов

формировалась депутатская группа из

числа депутатов – членов КПСС. Ее

основная задача состояла в проведении

политики КПСС на местном территориальном

уровне. Практически все основные вопросы

деятельности местного Совета депутатов,

включая организационно-кадровые,

предварительно рассматривались на

заседаний партийной депутатской группы.

Основной формой

работыдепутатского корпуса в местном

Совете депутатов являласьсессия.

Определялось их минимальное число. Для

краевых, областных, окружных, городских,

районных, районных в городах местных

Советов депутатов – не реже четырех

раз в год, для поселковых и сельских

Советов депутатов – не менее шести раз

в год.

В состав

исполнительного комитета местного

Совета депутатовв обязательном

порядке входили председатель исполкома,

его заместители, секретарь исполкома,

руководители основных структурных

подразделений исполкома (они также

были депутатами), представители рабочего

класса, или крестьянства, интеллигенции,

партийных комитетов.

Исполком в своей

деятельности был подотчетен как местному

Совету депутатов, его избравшему, так

и исполкому вышестоящего местного

Совета депутатов. Он был наделен правом

решения всех вопросов, отнесенных к

ведению местного Совета депутата, за

исключением тех, которые должны решаться

только на сессии местного Совета

депутатов. Вместе с тем следует

подчеркнуть, что у местного Совета

депутатов и его исполнительного комитета

не могло быть равенства полномочий, так

как решения местного Совета депутатов

были обязательны для выполнения его

исполнительным органом.

Решения местных

Советов депутатов устанавливали ряд

специальных полномочийисполкомов.

К их числу, в первую очередь, следует

отнести:

— разработку

проектов плана социально-экономического

развития территории и бюджета местного

Совета депутатов;

— подготовку плана

мероприятий по выполнению наказов

избирателей;

— назначение и

освобождение от должности некоторых

работников, руководителей организаций,

непосредственно подчиненных местному

Совету депутатов;

— осуществление

мероприятий по подготовке и проведению

выборов в местные органы власти и др.

Деятельность

исполкомов строилась по двум основным

направлениям.Первое —

организационное обеспечение работы

местных Советов депутатов, депутатского

корпуса. На исполкомы возлагались созыв,

подготовка и проведение сессий местных

Советов депутатов, организация выполнения

решений местных Советов депутатов,

координация работы постоянных комиссий,

оказание содействия депутатам в

осуществлении их полномочий.Второе

направлениесостояло в обеспечении

функций местных Советов депутатов по

руководству государственным, хозяйственным

и социально-культурным строительством

на соответствующей территории.

Если же рассматривать

вопрос о непосредственных полномочиях

исполкомов, то их объем определялся

статусом и ролью местного Совета

депутатов в иерархии данных органов

государственной власти.

К примеру, на

исполкомы районных и городских Советов

депутатов, кроме выполнения присущих

для всех исполкомов общих функций,

дополнительно возлагалось решение

таких вопросов, как:

— оказание

единовременной помощи гражданам в

случаях непредвиденных обстоятельств;

— распределение

жилищного фонда, принадлежащего местному

Совету депутатов;

— выдача единых

ордеров на заселение жилой площади;

— принятие решений

об организации жилищно-строительных и

иных кооперативов и регистрации их

Уставов;

— установление

опеки и попечительства;

— рассмотрение

жалоб на постановления комитета народного

контроля о привлечении к ответственности

должностных лиц и др.

Структура

аппарата исполкомов состояла из

управлений и отделов, которые являлись

органами функционального или отраслевого

назначения.

К примеру, в составе

исполкома городского Совета депутатов,

как правило, формировались следующие

структурные подразделения:

плановая комиссия;

отделы либо

управления: внутренних дел, капитального

строительства, по делам строительства

и архитектуры, жилищно-коммунального

хозяйства, торговли;

отделы: финансовый,

по труду, социального обеспечения, по

учету и распределению жилья, народного

образования, культуры, загса,

здравоохранения.

На уровне районных

Советов депутатов в сельских районах

в составе исполкомов, кроме вышеперечисленных

структурных подразделений, дополнительно

создавалось управление сельского

хозяйства. В то же время не формировался

отдел (управление) капитального

строительства.

Нередко коммунисты высказывают точку зрения, согласно которой нынешняя парламентская модель политической системы является неактуальной и даже вредной для развития общества, поэтому она должна быть заменена на модель, в которой народовластие реализуется посредством Советов. Мы решили изучить эту тему и понять, являются ли Советы эффективным способом построения органов управления и постоянной альтернативой парламенту как органу власти.

Что это такое?

В государствах советского типа Советы – это полновластный на своей территории государственный орган, выполняющий одновременно представительные (законодательные), исполнительно-распорядительные и контрольные функции (непосредственно или через создаваемые ими органы)1. Коммунистическое определение: всенародно избираемые органы власти в СССР, самые представительные и массовые организации, сочетающие в себе черты государственных органов и общественных организаций; наиболее полное воплощение демократического характера социалистического государства2.

Первичный орган управления в Союзе Советских Социалистических Республик официально выполнял как законодательные, так и исполнительные функции на общесоюзном, республиканском, областном, городском, районном и сельском уровнях3.

В итоге можно сказать, что Советы – это представительные органы власти, которые сочетают в себе черты государственных органов и общественных организаций, выполняющие одновременно представительные (законодательные), исполнительно-распорядительные и контрольные функции (непосредственно или через создаваемые ими органы) на общесоюзном, республиканском, областном, городском, районном и сельском уровнях.

История Советов

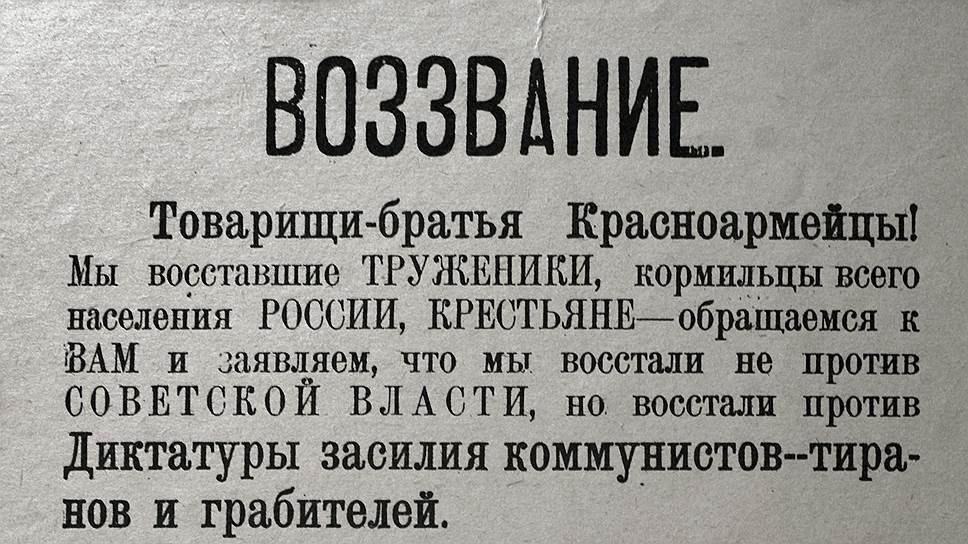

Сами Советы появились ещё во времена Русской революции 1905-1907 годов как самоорганизованные органы власти рабочих. Первый из них появился в городе Алапаевске 8 марта 1905 года, но более известным является Совет уполномоченных, организованный 15 мая 1905 года бастующими рабочими текстильных и ткацких предприятий в Иваново-Вознесенске (ныне Иваново) и действовавший в рамках целого города4. Как мы писали кратко в статье о диктатуре пролетариата, после первой русской революции 1905-1907 советы исчезли, но вновь возникли в 1917 году, и в результате политики большевиков они стали формальными институтами власти вплоть до Перестройки.

Ленин верил, что российские Советы и есть «наконец найденная» диктатура пролетариата в том виде, какой её задумывал Маркс. Поначалу Советы – благодаря революционной инициативе и широкому участию в них масс – действительно производили такое впечатление. Троцкий увидел в них форму столь же эпохальную, сколь и парламенты, рождённые в борьбе с абсолютизмом. Но то была иллюзия. Из революционных органов Советы переродились в форму, потворствующую тоталитарной диктатуре нового класса, партии5.

Теперь давайте разберём их историю подробнее. Поначалу после прихода к власти большевиков Советы были весьма децентрализованными: так, в одном из отчётов НКВД РСФСР говорилось, что в первые послереволюционные месяцы «советская власть рассыпалась на целый ряд как бы независимых друг от друга губернских, уездных и даже волостных советских «республик»6. Это не устраивало власть: например, на состоявшемся в декабре 1917 года съезде статистиков делегаты отмечали, что советы считают организацию местных статбюро делом «совершенно второстепенным», средств на это не выделяют, а в некоторых случаях статистика вообще находится «в большом загоне у местного совдепа»789.

Уже с января 1918 года началась работа по унификации структуры местных советских органов. В специальной инструкции НКВД РСФСР советам предписывалось создавать при своих исполкомах отделы в строгом соответствии с перечнем центральных наркоматов. А в декабре того же года вышло постановление Совета труда и обороны (СТО) «О точном и быстром исполнении распоряжений центральной власти и устранении канцелярской волокиты», согласно которому любые распоряжения местных советов, идущие вразрез с постановлениями центральной власти и препятствующие её деятельности, подлежали отмене10. Эти меры свидетельствовали об отходе от сформулированного ранее Владимиром Лениным принципа: «… Советы – отныне органы государственной власти, полномочные, решающие органы»11.

Реальные властные полномочия с 1918 года стали концентрироваться в руках высшего партийного руководства, что означало фактический крах идеи и практики относительной децентрализации системы местного управления. Изменения коснулись и самих советов. На разных уровнях наблюдалось падение роли советских съездов и конференций, а принятие большинства решений переходило от этих представительных форумов к исполкомам советов или к их президиумам, которые, в частности, определяли и порядок выдачи продовольственных пайков, и возможность проведения религиозных собраний, и правила обысков и арестов, и даже разбирали инциденты с хулиганами в учебном заведении — десятки пунктов повестки дня ежедневно12.

При этом сами исполкомы, как справедливо отмечал советский и российский историк Валерий Шишкин13, также «оказались ограниченными в своих полномочиях, ибо построенное в годы Гражданской войны управление «по вертикали» привело к обособлению действий аппарата ряда отделов от своих губисполкомов (военного, ЧК, хозяйственных и так далее), которые фактически работали под началом соответствующих центральных ведомств – комиссариатов, ВСНХ, ВЧК и даже финансировались ими»14. Возрастание контроля над местными советами со стороны политического центра, а также усиление исполнительных советских органов по отношению к представительным было важным, но не окончательным шагом на пути к подчинению местных учреждений высшей партийно-государственной власти. Решение этой задачи достигалось путём установления надзора партийных органов над советскими.

Можно подумать, что Советы состояли из рабочих и крестьян. Однако в действительности в деятельности Советов и общественных организаций это не везде было так, например по данным СНХ Северной области, к 1 апреля 1918 года были непосредственно вовлечены только 1,84% рабочих.15. Это значит, что рабочий класс, время от времени голосуя на выборах в Совет, был занят проблемами своей семьи и своего предприятия, а более широкий круг вопросов «пролетарской власти» решали активисты, фактически ушедшие с предприятий на советскую административную работу.

Городские Думы (представительные органы, существовавшие до Советов) тоже некоторое время функционировали, но с учётом некоторых особенностей. 18 ноября СНК предоставил Советам право распускать городские думы. При этом Советы должны были, в зависимости от готовности взять в свои руки хозяйство, сами решать, когда это лучше сделать. Но был и другой мотив распустить думу и управу – их неуступчивость. Так что Советы могли пойти на разгон надоевшего муниципалитета, который справлялся с делами лучше, чем потом Совет. До этого 16 ноября была распущена Петроградская дума. Но 27-28 ноября были проведены перевыборы Думы. Социалисты и кадеты их бойкотировали, так что состав оказался просоветским. Формально Дума просуществовала до весны 1918 года, действуя под контролем Петросовета. Когда распускались районные думы, управы сохранялись, преобразуясь в отделы Советов. Чиновникам предстояло решить, будут ли они работать на Советы (для многих это было единственным способом прокормиться). В основном роспуск дум проходил в январе-апреле 1918 года и к началу широкомасштабной Гражданской войны был практически завершён16.

В годы Гражданской войны этот процесс лишь начинался, далеко не всегда и не везде принимая законченные формы. Так, например, секретарь Новгородского губкома РКП(б) в своём докладе на губернской партийной конференции в июле 1919 года затруднился вспомнить, «какие указания давал губком советским органам», но отметил, что в основном им проводилось «смещение и назначение людей»17. Перспективы наметившихся в годы гражданской войны изменений достаточно чётко отразил Николай Осинский (также известен как В.В. Оболенский). В своём выступлении на VIII съезде РКП(б) он заявил, что «у нас усиленным образом развивается покровительство близким людям, протекционизм, а параллельно — злоупотребления, взяточничество»18 и «конечная тенденция идёт к тому, — отмечал он, выступая на IX съезде партии, — чтобы ввести единоличное управление во всех звеньях советского аппарата. Это означает, что … мы рухнем под тяжестью бюрократии»19.

В короткий период проведения альтернативных выборов (1918-1920) единогласной поддержки большевиков со стороны рабочих и служащих не наблюдалось. Рабочие слои в целом придерживались социалистических взглядов, но это не означало автоматической поддержки большевиков, зачастую они отдавали предпочтение меньшевикам и левым эсерам. В ряде городов, где меньшевики и эсеры пользовались популярностью, несмотря на все усилия большевиков по противодействию избранию представителей оппозиционных партий, они избирались в советы. Большевики уже с первых избирательных кампаний активно препятствовали избранию в советы представителей оппозиционных левых партий, используя не только силу убеждения, но и административный ресурс20.

Так, в марте — начале апреля 1918 года прошли перевыборы в Ярославский Совет. На 47 меньшевиков и 13 эсеров приходилось 36 большевиков. Образовался «антисоветский» Совет, нелояльный Советской власти. 9 апреля первое заседание нового Совета было разогнано красной гвардией. В городе началась забастовка протеста. Рабочие захватили на станции оружие, но не воспользовались им против большевиков. Лидеры эсеров и меньшевиков были арестованы.18 апреля состоялся суд, который, возмутив подсудимых многочисленными нарушениями процедуры, приговорил их к общественному порицанию, а лидер меньшевиков И. Шлейфер был выслан на год из губернии21. Однако разгон неугодного Совета в Ярославле сделал положение большевиков в городе очень шатким. Для того, чтобы победить на следующих выборах, они лишили представительства ярославских железнодорожников. Эти события сказались на настроениях рабочих в преддверии восстания в Ярославле 6 июля 1918 года.

После того, как социалисты (эсеры и меньшевики) 21-25 апреля победили на выборах в Костроме, большевики заявили, что не отдадут власть «контрреволюции», то есть новому большинству Совета. 23 мая социалисты провели массовую демонстрацию под лозунгом «Долой Советскую власть и хлебную монополию!» Произошли столкновения. В ответ было введено чрезвычайное положение, а большевистско-левоэсеровская фракция Совета решила, что он может работать и без депутатов-социалистов, то есть без большинства22. 18 мая Совнарком Калужской советской республики принял решение, в соответствии с которым «граждан, позволяющих себе противоправительственные, хотя бы словесные, выступления, исключать из всех списков и лишить тех возможности занимать должности… во всех правительственных организациях. Или же, смотря по силе выступления и по его контрреволюционному размеру, арестовывать на месте, хотя бы выступление произошло на разрешённом собрании, и хотя бы выступивший гражданин был делегат»23. Таким образом, исполком исключал оппозиционные выступления на любых собраниях и съездах.

В большинстве случаев оппозиционным партиям запрещали выставлять списки своих кандидатов на выборы. Так, на выборах в 1920 году во многих сибирских городах меньшевикам и эсерам было отказано в выставлении списков кандидатов на выборах в городские советы24. По этой причине в Омске, Томске, Новониколаевске были избраны городские советы, состоявшие исключительно из большевиков25.

Однако там, где оппозиционные левые партии имели сильные организации, а также пользовались поддержкой профсоюзов и рабочих на предприятиях, большевики не решались столь беззастенчиво использовать административный ресурс. Острая борьба на выборах между большевиками и меньшевиками развернулась в Иркутске и Красноярске. Меньшевики пользовались поддержкой ряда профсоюзов в этих городах (союзы печатников, железнодорожников, металлистов). Несмотря на оказываемое давление на рабочих со стороны большевиков, мобилизацию лучших сил на проведение выборов, в Иркутске и Красноярске собрания печатников проголосовали за список меньшевиков (в Иркутске в горсовет было избрано 9 меньшевиков)2627. В целом в 1920 году по РСФСР на уездные и губернские съезды было избрано 59 меньшевиков и 379 левых эсеров (хотя это были доли процентов, большевиков было избрано 21 358 человек)28. Можно также вспомнить Кронштадтское восстание, где на фоне кризиса требовали освободить из заключения представителей всех социалистических партий, а также провести перевыборы Советов и изгнать из них коммунистов29.

Когда большевики окончательно зачищали политическое пространство в 1921—1922 годах, запрещая и репрессируя оппозиционные партии, массовых протестов населения не было зафиксировано, что свидетельствовало о недостаточной зрелости избирателя, неготовности отстаивать идеи свободы и демократии. При этом не следует недооценивать и популярность большевиков у населения, привлекательность их простых и доступных лозунгов у значительной части как городской, так и сельской аудитории. Коммунисты со своей стороны проявили незаурядные волю и желание к удержанию власти. Помимо использования административного ресурса, большевики привлекали лучшие силы агитаторов, популярных партийных и советских работников на выборах. В итоге начиная с 1922 года единственной альтернативой коммунистам на советских выборах стали беспартийные кандидаты30, и к концу 20-х годов среди высших руководящих работников районных, областных и окружных исполкомов Советов подавляющее большинство (от 72 до 81 %) принадлежали к правящей партии31.

Отдельно следует охарактеризовать специфику советской избирательной системы. Наиболее специфичной её чертой было введение трудового ценза: избирательным правом обладали только лица, признаваемые властью «трудящимися»32, а остальные отстранялись от участия в выборах. Важной особенностью советских выборов указанного периода являлось проведение избирательных собраний по производственно-территориальному принципу. Также были граждане, лишённые избирательных прав в Советской России, но их число не превышало 5% от взрослого населения страны33. Хотя были и курьёзы из-за некомпетентности членов избиркомов: избирательных прав лишали «прибывших недавно», а также пожилых людей34. Нередко встречались сведения о причислении к «лишенцам» глухонемых, слепых, инвалидов, «замеченных в самогонокурении, а иногда и просто в пьянстве»35.

Избиратели делились на организованных (рабочие и служащие, члены профсоюзов, красноармейцы) и неорганизованных (кустари, ремесленники, домашние хозяйки, безработные, учащиеся, живущие своим хозяйством, помогающие члены семей)36. Также характерными чертами советских выборов являлись многоступенчатость, открытое голосование за кандидатов на избирательных собраниях, неравенство представительства между различными социальными группами (но о них поговорим отдельно). Необычной для современных избирательных систем являлась и частота проведения выборов. На протяжении 1920-х годов они проводились практически каждый год: в 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, зимой 1926-1927 и зимой 1928-1929 годов.

В первой половине 1920-х годов поведение рабочих и служащих на выборных собраниях было зачастую пассивным, собрания в городские советы проходили при низкой явке избирателей, отсутствии интереса к выступлениям – от 9 до 23 %37. В отдельных городах явка составляла не более 5% избирателей. По данным Д.М. Корчагина, в Приморско-Ахтарске в октябре 1922 года из 18 тысяч избирателей явились 550 человек (3 %), которые избрали 69 депутатов и 26 кандидатов к ним. Аналогичной была ситуация и на станции Славянской Кубано-Черноморской области: в октябре 1923 года из 14 064 избирателей на собрание явились 599 человек (4,3 %)38. Также можно вспомнить осень 1924 года, где на выборы в городские советы в Сибири явились всего 32,5 процента избирателей. В октябре на пленуме ЦК РКП(б) был поставлен вопрос о необходимости считать прошедшие выборы в ряде районов страны, где процент явки избирателей на выборы был ниже 35, недействительными. Выборы отменялись полностью в 12 губерниях и областях СССР, в 27 губерниях – частично (в том числе во всех губерниях Сибири)39. В этом случае число избирателей было сопоставимо с числом лиц, лишённых избирательных прав (в городах оно достигало 5–7 %), и это даёт основание говорить о прямом политическом смысле отстранения от выборов противников большевиков для обеспечения победы. Однако для городов со значительным населением и более высокой явкой этот фактор не являлся существенным.

Одной из причин низкой активности горожан на выборах стала формальная работа горсоветов, отсутствие у них собственных бюджетов и даже исполкомов, то есть городской администрации (примером города без своего исполкома был Екатеринбург (бывший Свердловск), где он появился в 1940 году40). От их деятельности не зависело решение насущных городских проблем. На собраниях заслушивались доклады председателей уездных или губернских исполкомов, отчёты о работе исполкомов и советов, выдвигались необходимые кандидаты, заранее утверждённые соответствующим комитетом партии. Впоследствии выяснялось, что «намечали неавторитетных кандидатов»41.

В качестве причин поддержки «неавторитетных кандидатов» можно назвать и опасения обвинений в контрреволюции, и воздействие административного ресурса. И подобное имело смысл, так как за отказ голосовать за списки кандидатов, заранее утверждённых партийными органами, шли угрозы: избирателей запирали в помещениях, вынуждали голосовать за лояльных власти кандидатов4243. В Твери, например, секретарь ячейки заявил председателю фабзавкома, возмутившемуся слабым списком кандидатов: «ячейка предписала и никаких разговоров быть не может»44. Заместитель наркома внутренних дел Болдырев дал ёмкую характеристику выборов первой половины 1920-х годов: «Выборы представляли не действительные выборы, а пустую канцелярскую процедуру “протаскивания” депутатов путём целого ряда ухищрений и нажима со стороны узкой группы правителей, боящихся потерять власть»45 (забавно то, что данные слова стали частью речи Иосифа Сталина в 1925 году46).

Но всё же главной причиной, по которой многие рабочие, красноармейцы и отчасти служащие активно поддерживали большевиков на выборах, являлось отождествление себя с этой властью. Советскую власть рабочие воспринимали как «свою», тем более что большевики всячески подчёркивали привилегированный статус пролетариата, поэтому нюансы избирательного процесса рабочих мало интересовали, это был своего рода коллективный мандат доверия.

Политика «оживления советов» оказала существенное воздействие на выборный процесс и электоральное поведение организованной по производственным коллективам части населения в городах. Так, например, в 1925 году права городских советов были значительно расширены, и они стали приобретать черты реальных органов самоуправления, следовательно, от их деятельности могло зависеть решение конкретных городских проблем, а также увеличилась явка на выборы. Также система стала чуточку иной – например, в инструкции о перевыборах Советов ЦИК СССР от 16 января 1925 года, в городах было предусмотрено проведение избирательных собраний как по производственным единицам (для членов профсоюзов), так и по территориальным единицам (районам и участкам) — «для граждан, не входящих в предприятия или не организованных в профессиональные союзы, как-то: кустарей, домашних хозяек, извозчиков и т.д.»47. Аналогичный порядок проведения выборов по производственным и территориальным единицам устанавливался в избирательной инструкции ВЦИК от 13 октября 1925 года48. В дальнейшем в избирательных инструкциях производственно-территориальный порядок выборов детализировался, но его характер оставался неизменным49.

Тем не менее, проблемы оставались, так как процедура отзыва депутатов преимущественно реализовывалась в городских советах. По признанию советских работников, «в деревнях избиратели правом отзыва не пользуются»50. В качестве исключения назывались лишь несколько регионов. Так, в Вятской губернии в 1928 году было отозвано избирателями 129 депутатов (0,5% от состава сельских советов), в Нижегородской губернии – 92 депутата (0,9%)51. Плохие отчёты депутатов (краткие, формально и неинтересно сделанные) не рассматривались избирателями как повод для отзыва, поскольку рабочие и крестьяне, кустари и домохозяйки, избранные в Советы, не имели опыта публичных выступлений (в основной массе) и не являлись выдающимися ораторами, из-за чего терялись на собраниях52. Также была проблема с образованием депутатов тех лет: в 1925 году в городских советах РСФСР 68,6 процентов депутатов были с начальным образованием, 8,3 – малограмотные, 0,9 – неграмотные53. В сибирских городах дела обстояли ещё хуже: 64,1 процента депутатов имели начальное образование, 18,5 были малограмотные, 2,2 – неграмотные54.

Были и резкие критические замечания, которые звучали в адрес местных советских и партийных органов и руководителей. На одном из выборных собраний в Туле рабочие заявляли: «горсовет жмёт хуже, чем при царе, горсовету платят хорошо, он мягко стелет, а рабочему жёстко спать». В Иваново-Вознесенске рабочие отмечали: «исполкомы да горкомы живут хорошо, а рабочий как жил в подвале, так и живёт, дома строят только ответственным работникам»55. Под огонь критики попадал даже основатель советского государства. На одном из выборных собраний в Твери рабочие говорили: «Ленину памятников понаставили, а жилища не строите»56.

Проблемы с проведением выборных собраний неорганизованной части населения обозначились уже в 1925 году. Население восприняло демократизацию «слишком буквально» и стало демонстрировать высокую активность на собраниях, выдвигать различные требования, создавать инициативные группы и так далее. Выборные собрания «неорганизованного» населения проходили не по запланированному сценарию. Люди не желали слушать огромные многочасовые доклады уполномоченных, депутатов, председателей исполкомов о свершениях советской власти, либо начиная возмущаться и прерывать, либо покидая помещение собрания. Жители городов желали прямого диалога, они активно задавали вопросы представителям власти, присутствовавшим на собраниях, выражали свое мнение, принимали участие в обсуждении.

Какие требования звучали на выборных собраниях непролетарской части населения? Распространённым требованием стало уравнение в правах кустарей с рабочими, предоставление налоговых льгот кустарям и ремесленникам, создание профсоюзов кустарей, улучшение бытовых условий в городах (строительство школ, больниц, прачечных, бань и так далее). В ряде городов звучали и политические требования. В частности, в Весьегонске, Нижнем Новгороде, Угличе распространёнными стали требования независимой организации выборов, неучастие партии большевиков в подготовке выборов и предварительном утверждении списков кандидатов в депутаты57. Члены горсовета Весьегонска требовали свободной, демократичной работы горсовета, отмечая в жалобе, что «при настоящем положении нет никакого интереса работать в горсовете, сидим молча на стуле, а если кто пискнет, чтобы задать вопрос или выступить в прениях, того тотчас записывают и начинаются всякие преследования, и в конце концов арест»58.

Кроме того, информаторы ВЦИК фиксировали в качестве массового явления отказ от голосования за утверждённый список кандидатов в депутаты. «Повсеместно неорганизованное население не желало голосовать за списки, предпочитая персональное голосование»59. На выборных собраниях кустарей и домашних хозяек коммунисты не могли рассчитывать на коллективный мандат доверия. Представители непролетарских слоёв населения настаивали, что депутатами могут быть только местные жители – плательщики налогов. При разборе конфликта, произошедшего на выборах в городе Весьегонске Тверской губернии в 1925 году, инструктор ВЦИК отмечал, что представители неорганизованного населения говорят: «как могут защищать наши интересы члены профсоюзов и пришельцы (присланные члены партии), когда они сами налогов не платят или же имеют льготы»60. Доходило даже до такого: члены Весьегонского горсовета от неорганизованной части населения писали в жалобе, направленной в Центризбирком, что накануне проведения выборного собрания арестовали одного из членов горсовета без санкции Президиума горсовета. В назначенное время «явились избиратели в полном составе и требовали у председателя уездного исполкома выпуска из-под ареста члена горсовета. Просьба избирателей не была уважена, поднялся страшный шум, все кричали об освобождении арестованного, но так как в просьбе было отказано, и граждане избиратели все того района оставили зал собрания, отказываясь голосовать за предложенные кандидатуры; была вызвана милиция, которая начала запугивать избирателей»61. При разборе жалобы выяснилось, что избиратели требовали «свободных выборов» и «советов без коммунистов».

Также можно вспомнить доклад Председателя Всероссийской центральной избирательной комиссии Яна Полуяна об итогах проведения избирательной кампании в 1925/1926 годах: «значительный рост активности неорганизованного избирателя в городах ставит перед партийными, советскими органами и профсоюзами задачу усиления активности производственных рабочих и красноармейцев, в противном случае встаёт опасность захвата чуждым элементом горсоветов»62. Особенную остроту эта проблема приобрела в мелких городах, с преимущественно непролетарским населением.

Всё это беспокоило власти, и руководство страны незамедлительно отреагировало на эту ситуацию. На объединённом Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), проходившем в июле 1926 года, было принято решение о существенном расширении круга лиц, лишённых избирательных прав, потенциально нелояльных к советской власти63. В постановлении указанного Пленума указывалось на необходимость «предохранить советы в деревне и в городе от засорения их эксплуататорскими элементами», исключив из числа избирателей «растущие капиталистические элементы»64. С помощью лишения избирательных прав большевикам удалось дискредитировать в глазах односельчан, сослуживцев, соседей, окружающих небольшую по численности, но весьма влиятельную и авторитетную часть зажиточного крестьянства и представителей непролетарских слоёв города65. Но с этим также бывали проблемы: к примеру, в выборную кампанию 1926/1927 годов наибольшие сложности у членов избиркомов вызвало отнесение к «лишенцам» категорий крестьян, использовавших наёмный труд, и торговцев. Как отмечал 20 февраля 1927 года в докладе о результатах обследования работ по подготовке перевыборов по Кузнецкому округу ответственный инструктор Сибкрайисполкома И. Хамармер66:

В части лишения избирательных прав во всех округах дело обстоит не совсем благополучно. Кузнецкий окризбирком этой частью недостаточно твёрдо руководил, что видно хотя бы из того, что в своём постановлении от 24 января 1927 года окризбирком признаёт, что для неё [комиссии. — примеч. Е.В. Иванова] не ясны отдельные пункты инструкции по части лишения избирательных прав, и это рассылается в районы и райизбирком. Считая, что сам окризбирком не в состоянии хорошо разобраться в инструкции, усыпили свою внимательность к этому вопросу, мол, округ не знает кого лишать, ну, а мы люди маленькие, с нас и не спросится.

Сознательные нарушения при лишении избирательных прав допускались чаще всего в сельской местности: членам избирательных комиссий не хотелось лишать прав наиболее уважаемых, авторитетных односельчан. Впрочем, в городах также сказывался человеческий фактор: у членов городских избирательных комиссий были соседи, сослуживцы, родственники, которых лишать гражданских прав не хотелось67.

Также наблюдались прямые манипуляции нормами представительства на выборах. ВЦИК установил различные нормы представительства на выборах для организованного и неорганизованного населения. Рабочие, красноармейцы и служащие избирали депутатов от общей численности, а неорганизованное население – лишь от числа явившихся на выборное собрание686970. Так, для города Москвы в избирательную кампанию 1926-1927 годов рабочие и красноармейцы избирали одного депутата от 100 человек, служащие – от 600 человек, неорганизованное население – одного депутата от 600 явившихся избирателей71. Манипуляции с нормами представительства обеспечили промышленному пролетариату и красноармейцам значительный перевес в представительстве в городских советах. Преференции красноармейцев и рабочих были существенны уже в выборную кампанию 1925-1926 годов: на каждую 1000 избирателей было избрано 11 депутатов от красноармейцев и 12 — от рабочих (от неорганизованного населения только 5)72. В 1926/27 и 1928/29 годах этот перевес увеличился ещё значительнее, достигая пятикратного превосходства (14 депутатов от рабочих, 12 депутатов от красноармейцев против 3 от неорганизованной части населения)73. В тех случаях, когда перечисленные меры не помогали, власть прибегала к прямым репрессиям – арестам и запугиванию74.

И даже в такой системе бывали случаи побед над официальной властью, как например на выборах в городах Сибири. Об этом можно судить по разворачивавшемуся обсуждению кандидатов. От ячеек ВКП(б) не прошли 36,2 процента кандидатов, от профсоюзов — 84,5, от выборных собраний — 85 процентов75. Так, в Минусинске кустарь Тузов выступил на выборном собрании с речью о том, что «большинство населения составляют домовладельцы и кустари, и именно их, а не рабочих, надо выдвигать в совет», был поддержан неорганизованным населением и стал депутатом76.

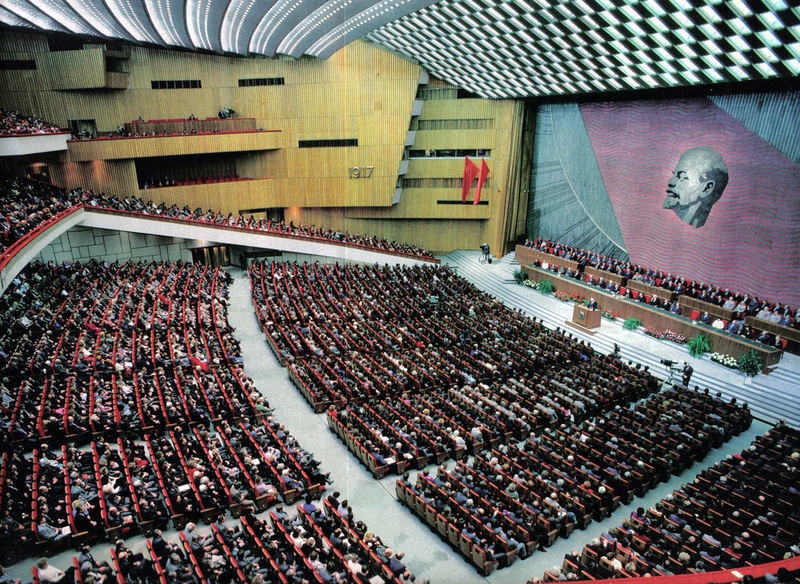

Отдельно стоит поговорить о таком органе, как Съезды Советов — верховном органе власти в Советском Союзе77, в советских республиках (впервые он возник ещё до Октября 1917 года), в АССР и так далее. Интересны они тем, что, в отличие от парламентов, они работали именно как съезды, то есть всего несколько дней, а также в них была реализована многоступенчатая система. При этом был и орган, который избирал съезд, и который работал между его сессиями — например, в СССР им был Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК), состоявший из двух палат: Союзный Совет и Совет Национальностей78. При этом ЦИК тоже работал сессионно, и тут власть от него принадлежала Президиуму ЦИК79, который состоял всего из 21 человека80.

В 30-е годы выборы изменились: исчезли Съезды, а вместо них ввели условно постоянно действующие представительные органы, которые избирались напрямую – например, Верховный Совет СССР, который также состоял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей81 (при этом он работал в основном сессионно, и обычно собирался два раза в год на несколько дней82838485, а вот постоянная власть была у Президиума Верховного Совета СССР, который де-юре и был главой страны)86.

По поводу Президиума – так как юридически он играл роль главы государства, то Председателя этого самого Президиума можно было назвать главой страны, и если действовать по такой логике, то юридически реальными главами СССР были следующие люди87:

- Калинин Михаил Иванович (17.1.1938–19.3.1946);

- Шверник Николай Михайлович (19.3.1946–15.3.1953);

- Ворошилов Климент Ефремович (15.3.1953–7.5.1960);

- Брежнев Леонид Ильич (7.5.1960–15.7.1964, 16.6.1977–10.11.1982);

- Микоян Анастас Иванович (15.7.1964–9.12.1965);

- Подгорный Николай Викторович (9.12.1965–16.6.1977);

- Андропов Юрий Владимирович (16.6.1983–9.2.1984);

- Черненко Константин Устинович (11.4.1984–10.3.1985);

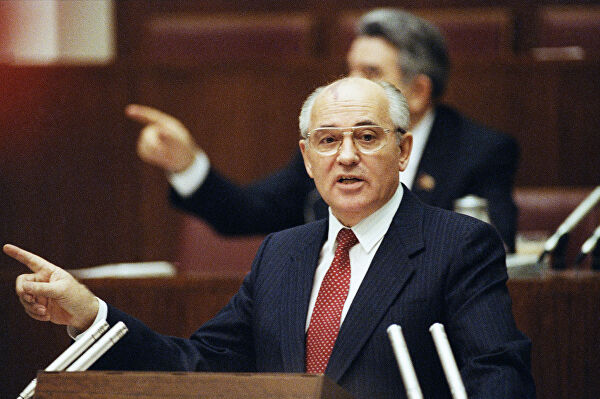

- Громыко Андрей Андреевич (2.7.1985–1.10.1988);

- Горбачёв Михаил Сергеевич (1.10.1988–25.5.1989).

Также существовала должность Исполняющего обязанности Председателя, принадлежавшая только Кузнецову Василию Васильевичу, который действовал в этой должности аж 3 раза (10.11.1982–16.6.1983, 9.2.1984–11.4.1984, 10.3.1985–2.7.1985).

В Конституции СССР законодательно были закреплены равные, альтернативные, прямые выборы. Новым элементом стало создание блока коммунистов и беспартийных. Членов ВКП(б) в стране к 1937 году было не так уж и много – всего 1 453 828 человек, и ещё 527 869 кандидатов в члены партии. Для сравнения – в 1977 уже было 15 365 600 членов и 616 531 кандидатов в члены партии88. Заполнять все депутатские места в Советах всех уровней было бы совсем нерационально. Поэтому начиная с первой избирательной кампании 1937 года была предложена идея о выдвижении в каждом избирательном округе одного кандидата как представителя блока коммунистов и беспартийных. Можно предположить, что идея избирательного блока коммунистов и беспартийных была выдвинута с учетом реальностей внутриполитической жизни СССР периода 1936–1938 годов, который получил название «ежовщины».

Значительная часть населения видела, что в большом количестве арестовывались и приговаривались к высшей мере наказания начальники разного уровня, которые являлись коммунистами и занимали руководящие посты. Авторитет ВКП(б) вряд ли сохранялся на прежнем уровне в результате такого массового самоистребления. Блок коммунистов и беспартийных можно рассматривать как советскую разновидность или вариант народного фронта. Выдвижение одной согласованной кандидатуры от «нерушимого блока коммунистов и беспартийных», по мнению многих специалистов, изменило саму сущность избирательного права89. Фактически избирателям предлагалось сказать «да» или «нет» тому или иному единственному кандидату, одобрить или не одобрить в лице этого кандидата политику советского государства. Фактически выборы превращались в плебисцит, или референдум.

При этом юридически могло быть больше одного кандидата, но ключевое решение о нежелательности регистрации ряда кандидатов в одном округе было принято на Пленуме ЦК ВКП(б), проходившем 11-12 октября 1937 года или незадолго до него. Оно отразилось в резолюции Пленума: «Отдельное от беспартийных выступление коммунистических организаций со своими кандидатами только оттолкнуло и отделило бы беспартийных от коммунистов, побудило бы их к выставлению конкурирующих кандидатов и разбило голоса, что на руку только врагам трудящихся»90. Как на это ответили намного позже, аж в 198191:

Это не требование закона (он не ограничивает числа баллотирующихся кандидатов), а сложившаяся традиция.

Отметим, что и в буржуазных государствах от каждой партии в избирательном округе обычно баллотируются не два и не три, а всего лишь один кандидат. Общее количество кандидатов на каждое депутатское место там, как правило, соответствует количеству партий, принимающих участие в выборах. У нас же одна партия – Коммунистическая, и если она выставляет своего кандидата, то тоже одного на место.

При этом были случаи, когда люди хотели выдвинуть больше кандидатур: так, в 1947 году в Катайском районе трудовой коллектив Петропавловской МТС, кроме одобренной обкомом партии кандидатуры, выдвинул кандидатами в депутаты областного Совета по одному избирательному округу ещё двух человек. На общем собрании оказалось, что ни один из них не имеет поддержки большинства избирателей. Пришлось партийному руководству проводить разъяснительную работу с членами трудового коллектива, объясняя особенности процедуры выдвижения советских кандидатов в депутаты92. Выдвигать кандидатов возможно было только следующими группами: «коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами»93. Положение не предусматривало самовыдвижения или выдвижения отдельными гражданами, а те кандидаты, которые были, проверялись советской властью, что делало систему весьма ограниченной для людей.

Важным моментом избирательной кампании стало выдвижение кандидатов. Оно имело строго иерархический характер. Сначала шли первые лица государства, затем – руководители республиканского и местного уровня, и только потом – простые граждане. 25 октября 1937 года заведующий отделом руководящих парторганов Георгий Маленков «по поручению ЦК ВКП (б)» разослал в союзные республики, в том числе и в БССР, директиву, в которой говорилось о том, что для выдвижения в Верховный Совет отобраны «тридцать две кандидатуры высшего руководства и известных людей»94. Кроме И.В. Сталина и его ближайшего окружения среди выдвиженцев фигурировали Н.К. Крупская, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов и другие. По СССР прокатилась настоящая волна соревнований по выдвижению кандидатур из руководства страны. Республиканская элита стремилась заполучить в кандидаты влиятельных партийных деятелей, рассчитывая на политические и экономические дивиденды в будущем. В Белорусской ССР была организована широкомасштабная кампания отправки 190 тысяч писем трудящихся И.В. Сталину, В.М. Молотову, Н.И. Ежову и К.Е. Ворошилову с просьбой баллотироваться в Верховный Совет СССР от Белоруссии. Однако желание трудящихся вряд ли играло какую-нибудь весомую роль: выдвижение высокопоставленных кандидатов осуществлялось по решению партийного руководства. В Белорусской ССР таковым оказался нарком обороны К.Е. Ворошилов, который был официально зарегистрирован 10 ноября 1937 года.

Также можно выделить такую особенность, как принцип гендерного представительства, поскольку женщины должны были занимать определённое количество мест. Так, СМИ в 40-х годах сообщали, что в Верховном Совете должно быть не менее 30%95, а чуть позже – в 60-70-е годы – около 45-50% депутатских мест для женщин (при этом наблюдалось почти полное отсутствие женщин на руководящих постах). Свои пропорции существовали для рабочих и колхозников, которые выступали как основа государства, а также для беспартийных (в 40-е годы их количество в составе депутатского корпуса должно было быть не менее 25–30 процентов96) и комсомольцев, что должно было подчеркнуть всенародный характер советской власти и отсутствие партийной диктатуры97. По факту такая система не была справедливой, так как она искусственно создавала разнообразие, тем самым ограничивая людей в возможностях как выдвижения, так и избрания.

В итоге выборы перестали быть выборами, так как не предоставляли возможности собственно выбора из нескольких кандидатов наилучшего представителя для работы в Советах разного уровня. И даже в такой системе существовали юридические проблемы – например, в Положении о выборах за 1945 год не было следующих важных моментов98:

- Требования к кандидатам, претендующим на депутатские мандаты;

- Основания для отказа в регистрации кандидата;

- Правила ведения предвыборной агитации;

- Основания, при наличии которых гражданин не мог быть членом избирательной комиссии;

- Основания признания выборов несостоявшимися или недействительными.

Проблема была также и с избирательными комиссиями, которые были не постоянными, и формировались только на время избирательной кампании99 (обычно избирательные комиссии как государственные органы работают на постоянной основе, в том числе и после выборов). Из-за того, что в них работали непрофессионалы (так как если избирательные комиссии работают нечасто, то зачем иметь на постоянной основе профессионалов), возникали самые разные проблемы с составлением списков избирателей100101. В некоторых случаях плохая работа избирательных комиссий даже могла приводить к отмене результатов выборов102:

Кроме того, по 5 избирательным округам выборы признаны недействительными в связи с допущенными нарушениями Положения о выборах. В Архангельской области по избирательным округам 56, 57, 58 был изготовлен один бюллетень. В результате в день выборов за каждого из трёх кандидатов голосовали одновременно избиратели трёх округов, тем самым оказалось невозможно установить итоги выборов по каждому из округов. По избирательному округу 12 Ивановской области кандидатом был зарегистрирован Котов Анатолий Николаевич, а бюллетень был изготовлен на Котова Алексея. По этому бюллетеню и проводилось голосование. В Татарской АССР по избирательному округу 25 в бюллетень вместо тракториста совхоза Каримова был включен тракторист этого же совхоза Горшков.

Реальным же органом власти можно назвать коммунистическую партию, которая формировала основу государства103:

Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.

Вооружённая марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придаёт планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.

Об этом также говорил Михаил Восленский104:

Центрами принятия решений являются не Советы, столь щедро перечисленные в Конституции СССР, а органы, которые в ней не названы. Это партийные комитеты разных уровней: от ЦК до райкома КПСС. Они и только они принимали все до единого политические решения любого масштаба в СССР.

Определяющая роль партийных инстанций во взаимодействии с Советами была также закреплена в Законе СССР от 20 сентября 1972 года «О статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР». В преамбуле к нему говорилось, что депутат Совета призван «претворять в жизнь избирательную платформу нерушимого блока коммунистов и беспартийных, воплощающую политику Коммунистической партии, интересы народа»105.

Практически это означало, что партийные органы от руководства Советами переходили к их подмене, хотя формально это считалось недопустимым. Например, Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению работы районных и городских Советов депутатов трудящихся»106, принятое в 1971 году, осуждало факты подмены или мелочной опеки местных Советов партийными органами. На деле же не только принципиальные, но и текущие вопросы первоначально решались в партийных органах, а уже потом оформлялись, например, как решения Советов. Такое дублирование приводило к тому, что советский аппарат становился как бы ненужным. Даже беспартийные граждане и по сугубо непартийным делам предпочитали обращаться в райкомы и обком КПСС.

Все вопросы, выносимые на сессию, также предварительно обсуждались на партийной группе, которая наравне с постоянными комиссиями вносила свои предложения в проект решения. Об определяющей роли компартии свидетельствует повестка многих сессий областного Совета, где рассматривались вопросы по реализации решений съездов КПСС и Пленумов ЦК КПСС. Помимо этого, многие постановления были совместными, как например постановления партийных органов (КПСС) и государственных органов (Советов, Советов министров и так далее)107108. Сама система до Перестройки особо не менялась, и основными изменениями к 1977 году можно назвать снижение возраста для избрания (с 23 лет109 до 21 года110) и увеличения срока работы Верховного Совета (с 4111 до 5112 лет), а также появление постоянного Закона о выборах в Верховный Совет СССР113, который продолжал существовать вплоть до Перестройки.

Однако были и попытки серьёзных реформ: например, на уровне субъектов при Хрущёве, в 1962 году Советы были разделены на 2 типа: Промышленный и Сельский, но после смещения Хрущёва в 1964 году всё вернулось к прежнему виду114. Эта система интересна тем, что в ней попытались сделать Советы более профессиональными, выделив для каждой группы отдельный Совет, и данная модель схожа с моделью Социалистической Югославии тех лет, где парламент республики, Союзная Скупщина, состоял из пяти палат: Союзное вече (как вече делегатов граждан в общинах и республиках), Хозяйственное вече, Просветительно-культурное вече, Социально-здравоохранительное вече и Организационно-политическое вече (как вече делегатов трудящихся в трудовых содружествах)115.

В феврале 1979 года возникла диссидентская группа «Выборы-79», члены которой намеревались выдвинуть собственных кандидатов на выборы в Верховный Совет СССР. Всего выдвинули двух человек, а именно историка Р.А. Медведева и супругу невозвращенца В.А. Агапова Л.Г. Агапову, но в итоге они не смогли участвовать, так как выдвинувшая их группа не была зарегистрирована официально в исполкоме местного Совета, по причине того, что они не представили устав и список членов-учредителей. Это была первая в истории СССР до Перестройки попытка оппозиции принять участие в выборах116.

Стоит отметить, что данная система не нравилась многим людям: так, подводя итоги выборов, партийные органы многих областей отмечали, что среди надписей на бюллетенях встречаются критические, например117:

— Не удовлетворяет система выборов. Из кого выбирать?

— К чему голосование? Кандидаты в депутаты фактически назначаются сверху.

— Зачем эти выборы, ведь управляет всем КПСС?

— Мы зря тратим время на выборы, так как депутаты местных Советов в высших инстанциях не имеют веса и авторитета.

Также многие простые люди предлагали изменения: например, это делали рабочие-ветераны завода тяжёлого машиностроения города Иркутска Д. Афиногенов и О. Маргуков118:

Число избираемых депутатов резко сократить, так как из-за большой численности их сейчас теряется сам смысл Советов. Советы депутатов – орган власти, где принимаются решения на основе обсуждения. Каждый избираемый депутат должен иметь возможность участвовать в обсуждении дел и высказываться. Сейчас из-за многочисленности депутатов этого нет, почему и получается, что большинство депутатов ездит на сессии поприсутствовать и рассматривает свои поездки как экскурсионные. В данное время Советы не имеют должного веса и авторитета, так как их подменяют ЦК обкомов и райкомов партии. Из-за этого большая часть депутатов местных Советов да и республиканских – инертна. Партийное влияние в Советах должно осуществляться через партфракции, а не через комитеты партии.

Также были предложения изменения системы119:

В организации и проведении выборов наблюдается некоторая формальность, так как по избирательному округу выдвигается, как правило, один кандидат в депутаты. Слово выборы означает, что из многих лучших надо выбрать одного, из лучших – лучшего, а кого выбирать, если имеется один кандидат. В период выдвижения кандидатов нет обсуждения его деловых качеств. Об отрицательных сторонах умалчивается. То же самое можно сказать о материалах, помещённых в газете. Интереснее будут проходить выборы, если по каждому избирательному округу будет выдвигаться не меньше двух кандидатов в депутаты. Вот поэтому я предлагаю записать это в статье 99.

Поговорим отдельно о местных Советах, которые имели в виду своих небольших масштабов и численности людей на территории отличия: в частности, тут работники могли влиять на то, кто будет кандидатом в местный Совет, но не всегда, так как власти всё же сохраняли контроль над тем, кого выставить. Проблемой именно местных Советов можно назвать проблему с кадрами, которая была связана с огромным числом депутатов: к примеру, в Челябинской области было аж около 18000 депутатов, и, естественно, нельзя было найти достаточного количества Героев Социалистического труда или представителей власти. Советская система постоянно испытывала кадровый голод120. Похожая проблема была и в других сферах власти: судя по письмам, в некоторых отдалённых районах могли складываться почти авторитарные режимы, когда председатель колхоза договаривался с милицией и вышестоящими органами и начинал чествовать себя полноправным хозяином121:

Если придёт колхозник к председателю поговорить о своих делах, то председатель изобьёт его и посадит на 15 суток, кроме того, он имеет мелкокалиберную винтовку и, как только пьян, стреляет в любого; Мы жаловались и в районное управление, и в райком, но до области наши письма вообще не доходят, их ещё на почте не пропускают. Когда обратились с жалобой к председателю райсельхозуправления, он ответил, что поставить на место Аношкина некому.

Также, несмотря на увеличение полномочий именно местных Советов и улучшений в их работе122, низовые структуры Советов формально не обладали широкими полномочиями123, и, не имея собственных средств, вынуждены были обращаться за помощью к вышестоящим государственным органам, министерствам и ведомствам124. Но многое изменилось во времена Перестройки: в частности, помимо постоянных Советов, появились также так называемые Съезды народных депутатов (статья 108), которые избирались народом, работали некоторое время (один раз в год, согласно статье 110125) в виде съездов (так, первый съезд работал всего 16 дней126), но они имели отличия от Съездов Советов: в частности, они избирались на уже определённый срок, а именно на 5 лет (статья 90), а также напрямую людьми (статья 95).

Верховный Совет оставался, но он избирался Съездом народных депутатов (статья 111), и работал сессионно (статья 112). Съезд народных депутатов СССР ежегодно обновлял 1/5 часть состава Совета Союза и Совета Национальностей (статья 111). Глава же СССР определился как таковой в статьях 120-121, где была указана должность Председателя Верховного Совета СССР (до этого нигде про главу не было прописано, и председатель был формальным главой страны в коллегиальном органе), у которого также есть свои полномочия, в отличие от Швейцарии, где Федеральный президент всего лишь председатель коллегиального органа и не имеет особых полномочий.

Стоит отметить, что такая должность в Конституции существовала недолго, и в 1990 году появилась должность Президента СССР, который стал уже официально единоличным главой страны с широкими полномочиями127. Также определились полномочия как Союзного уровня, так и Верховного Совета СССР (ранее такого не делали, а указывали, что полномочия Верховного Совета — это полномочия на уровне Союза128129). Выборы народных депутатов СССР 1989 года многие называют первыми в истории СССР свободными выборами, хотя ввиду особенности выборов тех лет их можно назвать лишь частично свободными130131, что также видно и по системе избрания (статья 109)132:

- 750 депутатов — от территориальных избирательных округов с равной численностью избирателей;

- 750 депутатов — от национально-территориальных избирательных округов по нормам: 32 депутата от каждой союзной республики, 11 депутатов от каждой автономной республики, 5 депутатов от каждой автономной области и один депутат от каждого автономного округа;

- 750 депутатов — от общесоюзных общественных организаций по нормам, установленным Законом о выборах народных депутатов СССР (из них 100 мест у КПСС и 75 у ВЛКСМ133).

В итоге из 2250 человек было избрано 2249, из них 1957 (87%) членов и кандидатов в члены КПСС и 292 (13%) беспартийных134. Однако в число депутатов вошли и представители демократически настроенных кругов общества, которые получили возможность использовать Съезд как трибуну для выражения собственных взглядов. Наиболее либеральные из этих депутатов составили демократически оппозиционную межрегиональную депутатскую группу. Численность ядра этой группы составляла около 250 человек.

Союзный депутатский корпус дал дорогу в жизнь новой генерации политиков в России и странах СНГ и Балтии. Среди политиков депутатского корпуса были Борис Ельцин, Андрей Сахаров, Анатолий Собчак, Юрий Карякин, Юрий Рыжов, Юрий Болдырев, Галина Старовойтова, Алексей Казанник, Евдокия Гаер, Юрий Афанасьев и многие другие. В числе первых народных депутатов СССР – будущие главы государств стран СНГ Аскар Акаев, Ислам Каримов, Пётр Лучинский, Нурсултан Назарбаев, Сапармурат Ниязов. Сами Советы претерпевали изменения: например, в марте 1990 года III съезд народных депутатов СССР высказался за повышение роли Советов как фундамента самоуправления народа. Под лозунгом «Вся власть Советам!» 9 апреля 1990 года был принят Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР»135. Согласно ему система местного самоуправления включала в себя местные Советы, органы территориального общественного самоуправления населения, а также местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы непосредственной демократии; появились гарантии, чёткие полномочия, разграничения. Однако этим Законом местные Советы ещё не были выведены из системы органов государственной власти. В нём, скорее всего, отражалась распространённая в советском обществе теория, согласно которой Советы воплощали два начала: органов государственной власти и местного (народного) самоуправления136.

Советы остались существовать некоторое время и после распада СССР – в частности, в России, но после конфликта между Верховным Советом и Президентом в 1993 году, а также принятия новой Конституции, Советы как органы власти исчезли вовсе, в основном сохранившись в виде названия верхней палаты Федерального Собрания (Совет Федерации), парламентов субъектов РФ (например Государственный Совет есть в Республиках Адыгея, Крым, Татарстан, Коми, Чувашия, Хакасия) и в представительных органах на муниципальном уровне.

Принципы Советов