Центральный штаб — партизанский

В предвоенный период проблема организации партизанской борьбы в тылу врага была разработана недостаточно, а вопрос о централизованном управлении действиями партизанских сил вообще не затрагивался. Поэтому все мероприятия по развертыванию массового партизанского движения стали проводиться уже в ходе войны, причем в условиях, когда советские войска теряли свою территорию, и противник развивал наступление на всех стратегических направлениях. Избежать ошибок не удавалось.

До лета 1942 г. партизанские отряды, действовавшие на одном операционном направлении, имели различную подчиненность: ими одновременно руководили партийные комитеты (республиканские, областные, районные), четвертое управление Наркомата внутренних дел (НКВД), военные советы и разведорганы фронтов и армий. К сожалению, это приводило к несогласованности и параллелизму в работе, некачественному расходованию сил и средств, а порой – к жертвам, так как все эти управленческие структуры чаще всего ставили задачи одним и тем же партизанским отрядам без достаточного согласования усилий между собой.

Центральный штаб партизанского движения, его задачи и структураЭти недостатки были устранены принятием мер по централизации руководства партизанским движением. 30 мая 1942 г. вышло постановление Государственного Комитета Обороны (ГКО) в целях объединения руководства партизанским движением, дальнейшего развития борьбы народных масс, а также оказания конкретной и постоянной помощи партизанам создать при Ставке Верховного Главнокомандования (ВГК) Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД), а для непосредственного руководства партизанскими отрядами при военных советах Карельского, Ленинградского, Калининского, Западного и Брянского фронтов — партизанских штабов, при Военном совете Юго-Западного направления — Украинского штаба партизанского движения. Перечисленные штабы партизанского движения непосредственно были подчинены ЦШПД (схема 1).

Схема 1

«В своей руководящей деятельности создаваемые структуры, — говорилось в постановлении, — должны были исходить из того, что основной задачей партизанского движения является дезорганизация тыла противника; разрушение его коммуникаций, линий связи, уничтожение складов; нападение на штабы и другие войсковые учреждения; уничтожение материальной части на аэродромах и осведомление командования Красной Армии о расположении, численности и передвижениях войск противника».

На Центральный ШПД возлагалась задача — устанавливать связь с партизанскими формированиями, направлять и координировать деятельность фронтовых штабов партизанского движения, обобщать и распространять опыт партизанской борьбы, снабжать партизан оружием, боеприпасами, медикаментами, готовить кадры, осуществлять взаимодействие партизанских формирований с советскими войсками. Эти задачи ему предстояло решать под непосредственным руководством Ставки ВГК, в тесном контакте с Генеральным штабом Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), военными советами фронтов и армий, согласовывая всю работу с ЦК ВКП(б) и партийными органами на местах. При этом он руководствовался решениями ЦК ВКП(б), постановлениями ГКО, приказами народного комиссара обороны СССР.

Штабы партизанского движения вначале создавались как коллегиальные органы. В руководстве ими вводились представители от партии, НКВД и разведки, так как все они в предшествующий период принимали участие в формировании и руководстве партизанскими отрядами и со многими из них поддерживали связь. Но вскоре коллегиальность в руководстве штабами была заменена единоначалием. Так, начальником ЦШПД был утвержден П.К. Пономаренко — от ЦК ВКП(б). Его заместителями стали: от НКВД СССР — В.Т. Сергиенко, от Генерального штаба — Т.Ф. Корнеев. По такому же принципу формировалось руководство фронтовых штабов.

Начальник Центрального штаба партизанского движения

при Ставке Верховного Главнокомандования

генерал-лейтенант П. К. Пономаренко

ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон Кондратьевич (1902-1984 гг.). Родился в крестьянской семье на хуторе Шелковском Краснодарского края. С 12 лет трудился подмастерьем в швейной мастерской. В 1918 г. призван в РККА и принял участие в обороне от белых Екатеринограда (ныне — Краснодар). С 1919 г. работал на нефтепромыслах, затем на железнодорожном транспорте. С 1922 г. – на комсомольской работе, в 1925 г. стал членом ВКП(б). Первое образование получил на Краснодарском рабфаке (1927 г.). В 30 лет окончил Московский институт инженеров транспорта. В 1932-1936 гг. снова служил в РККА в должности командира батальона. После демобилизации – инженер Всесоюзного электротехнического института. С 1937 г. – на партийной работе: инструктор ЦК ВКП(б), первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии (1938-1948 гг.). В 1939 г. Пономаренко был избран членом ЦК ВКП(б) и тогда же по должности стал членом Военного совета Белорусского военного округа. Он принял участие в руководстве войсками, вошедшими на территорию Западной Белоруссии, а с июня 1941 г. – в составе командования Западного фронта в первых оборонительных сражениях войск этого фронта. В июле 1941 г. решением ГКО утвержден членом Военного совета Центрального фронта, в октябре 1941 г. – членом Военного совета Брянского фронта, в феврале 1942 г. – членом Военного совета 3-й ударной армии Калининского фронта. С первых дней войны возглавил организацию партизанского движения и подпольной борьбы в Белоруссии, добился в этом деле значительных успехов, за что был награжден орденом Ленина (1942 г.). С мая 1942 г. – начальник Центрального ШПД. Генерал-лейтенант (1943 г.).

16 июня 1942 г. на основании постановления ГКО от 30 мая 1942 г. был издан приказ народного комиссара обороны, в котором формирование штабов, оперативных групп, подвижных радиоузлов возлагалось на военные советы соответствующих фронтов. Обеспечивать их необходимыми кадрами, вооружением, всеми видами имущества и транспорта поручалось начальникам главных управлений наркомата обороны (НКО) СССР. В этом же месяце все штабы партизанского движения приступили к работе.

По первоначальному штату ЦШПД состоял из шести отделов: оперативного, информационно-разведывательного, связи, подготовки партизанских кадров (отдел кадров), материально-технического обеспечения (МТО) и общего. В него также входили: центральный радиоузел, пункт сбора резерва, школы подготовки кадров. ЦШПД был укомплектован 1431 военнослужащим и 232 вольнонаемными. Почти аналогичную структуру, только в уменьшенном виде имели и фронтовые штабы партизанского движения. По первому штату в них числилось 129 военнослужащих и 12 вольнонаемных. Каждый фронтовой ШПД имел всего одну школу подготовки партизанских кадров, которая состояла из 52 человек вольнонаемного состава и 270 — переменного. Кроме того, приказом начальника ЦШПД в необходимых случаях создавались оперативные группы фронтовых партизанских штабов при военных советах общевойсковых армий.

Школа подготовки партизанских кадров (школа диверсантов).

Комиссар школы старший политрук Г.С. Радюк

проводит занятия по матчасти винтовки.

Калининский фронт, д. Шейно. 17 сентября 1942 г.

В последующем ЦШПД пополнился отделами: политическим, шифровальным, секретным и финансовым. Одни отделы упразднялись, другие создавались. Функции одного отдела передавались другому. Так, вопросами медико-санитарного обеспечения партизанского движения вначале занимался отдел МТО, а позднее была создана медико-санитарная служба с медбазой. Значительные изменения претерпел и политотдел ЦШПД (отделение по печати, отдел специнформации, политотдел, политуправление).

Функциональные обязанности подразделений ЦШПД в основном сводились к следующему.

Оперативный отдел занимался изучением районов и условий действий партизан, рассмотрением оперативных планов республиканских и фронтовых (областных) штабов, разработкой планов отдельных крупных операций, обобщением опыта партизанской войны, составлением оперативных сводок и строевых записок. Отдел вел учет всей боевой деятельности партизанских бригад и отрядов. Для этого были разработаны и разосланы в штабы соответствующие формы, что в значительной мере упорядочило учет и отчетность.

Разведывательный отдел ведал изучением дислокации войск и техники противника, наблюдением за передвижением его войск, разведкой штабов, узлов связи, складов, баз, выявлением намерений и планов врага, обобщением опыта разведывательной работы, изучением приемов и методов разведки и контрразведки противника. Он рассылал разведывательную информацию заинтересованным организациям.

Отдел специальной информации изучал и обобщал важнейшие вопросы политического и экономического положения на оккупированной территории, опыт партийно-политической работы, проводившейся подпольными партийными и комсомольскими организациями, организовывал разоблачение приемов и методов фашистской пропаганды.

Отдел связи обеспечивал бесперебойную радиосвязь со штабами и представительствами ЦШПД, оперативными группами и в необходимых случаях — с партизанскими отрядами и бригадами, организовывал снабжение средствами связи фронтовых ШПД и представительств, осуществлял контроль за работой радиоузлов.

Отдел кадров занимался укомплектованием штабов партизанского движения, учетом партизанских кадров, подготовкой специалистов, оформлением награждений и присвоением воинских званий.

Отдел материально-технического снабжения ведал организацией складов, баз вооружения, боеприпасов, продовольствия, обмундирования и другого имущества, обеспечением материально-техническими средствами фронтовых штабов партизанского движения и отдельных отрядов.

Созданное несколько позднее политическое управление, реорганизованное впоследствии в политический отдел, координировало всю массовую политическую работу в тылу врага, направляло деятельность партийного подполья, находившегося в зоне ответственности партизанских формирований.

Совершенствование деятельности ЦШПД К.Е. Ворошиловым

6 сентября 1942 г. постановлением ГКО был учрежден пост главнокомандующего партизанским движением «для сосредоточения ответственности» в одних руках. ЦШПД при Ставке Верховного Главнокомандования стал рабочим органом главнокомандующего партизанским движением, который возглавил Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов.

Главнокомандующий партизанским движением

Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов

ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович — старейший военный и политический деятель Советского государства, первый Маршал Советского Союза (1935 г.), в 1934-1940 гг. — нарком обороны СССР. С 1940 г. — заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР и председатель Комитета обороны при СНК СССР. С первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Принимал непосредственное участие в организации отпора врагу. Был членом ГКО и Ставки ВГК, главнокомандующим войсками Северо-Западного направления, командующим войсками Ленинградского фронта. Однако допустил ряд крупных ошибок в руководстве войсками и 1 апреля 1942 г. решением Политбюро ЦК ВКП(б) был направлен на «тыловую военную работу». Ему как члену Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО и Ставки ВГК поручалось курировать ряд вопросов по военному ведомству, в том числе и те, что были связаны с развитием партизанского движения. В конце августа 1942 г. по инициативе К.Е. Ворошилова и по поручению ЦК партии Центральный ШПД в Москве провел ряд совещаний представителей подпольных партийных органов, командиров и комиссаров партизанских соединений и отрядов Украины, Белоруссии, Смоленской и Орловской областей РСФСР. На совещаниях был обобщен накопленный боевой опыт, выявлены наиболее эффективные способы ведения партизанской войны, обсуждены мероприятия по дальнейшему развертыванию партизанского движения. Ночью 1 сентября 1942 г. К.Е. Ворошилов и П.К. Пономаренко представили некоторых участников совещания И.В. Сталину, который провел с ними обстоятельную беседу. Встреча была продолжена 4 сентября. Итогом встреч явился приказ наркома обороны СССР от 5 сентября 1942 г. «О задачах партизанского движения», определивший боевую и политическую деятельность партизан на период перехода РККА на фронте от стратегической обороны к стратегическому наступлению. А с целью дальнейшей централизации руководства партизанским движением Постановлением ГКО 6 сентября 1942 г. был создан пост главнокомандующего партизанским движением, который, как все и ожидали, занял К.Е. Ворошилов.

Несмотря на то, что Ворошилов находился в должности главкома непродолжительное время (всего около 2,5 месяцев), сделал он для развития партизанского движения немало. В первую очередь он усовершенствовал управление партизанскими силами. До него партизанские формирования, сражавшиеся на общей территории, в одном случае подчинялись фронтовым партизанским штабам, а в другом — местным партийным органам. Например, действовавшие в полосе Брянского фронта в сентябре 1942 г. отряды Орловской, Курской, Сумской и Харьковской областей не имели единого подчинения. Для того, чтобы устранить это противоречие, ГКО постановлением 28 сентября преобразовал фронтовые штабы партизанского движения, за исключением Ленинградского, в представительства ЦШПД при военных советах соответствующих фронтов. Их руководители вошли в состав военных советов этих фронтов. По инициативе Ворошилова ГКО своим постановлением 29 июня 1942 г., в связи с упразднением Юго-Западного направления существовавший при нем Украинский ШПД преобразовал в республиканский (начальник штаба Т.А. Строкач). Работу по развертыванию партизанского движения он проводил в тесном контакте с военными советами Юго-Западного и Южного фронтов. Постановлением ГКО от 9 сентября 1942 г. был образован Белорусский штаб партизанского движения.

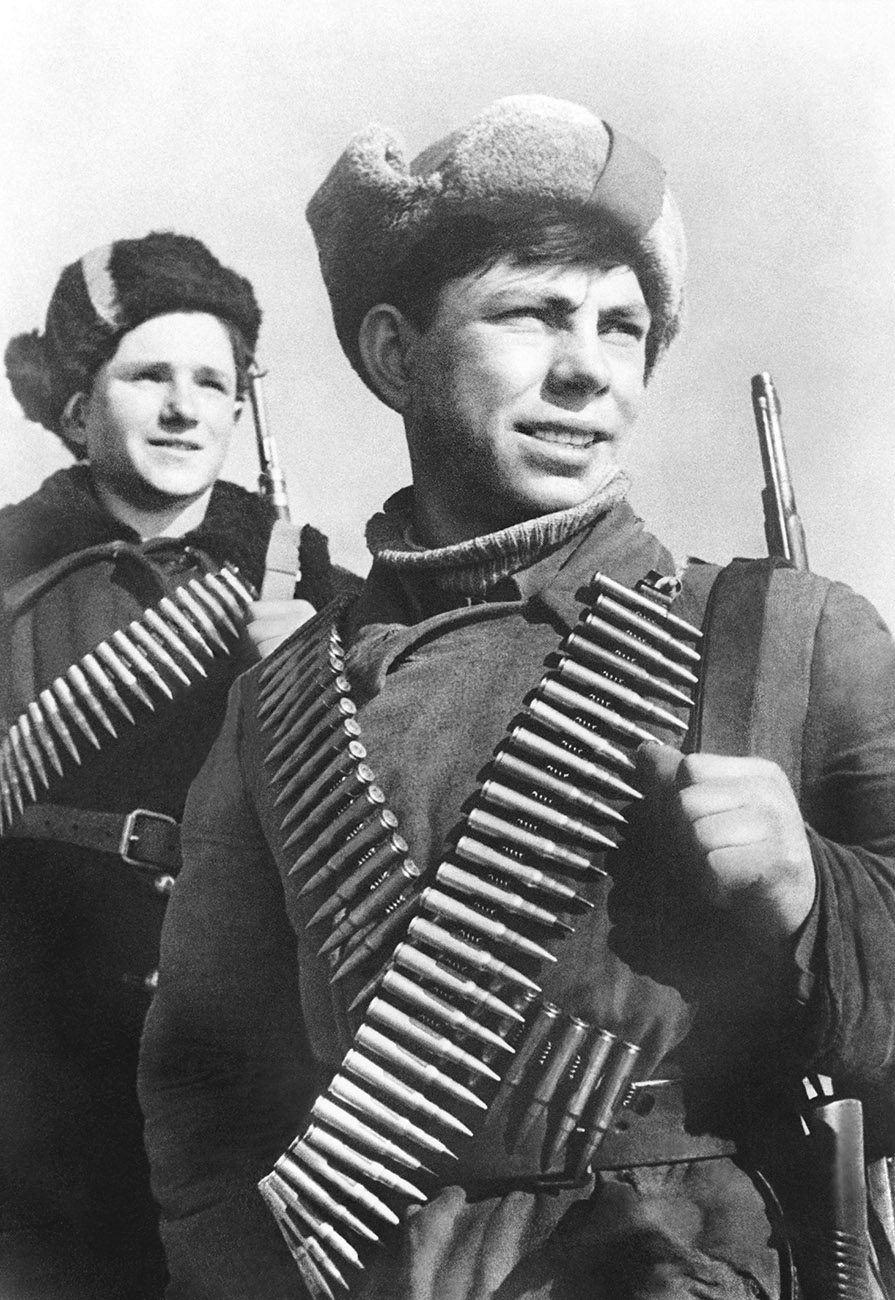

Начальник Центрального ШПД П.К. Пономаренко с белорусскими партизанами.

Москва, 17 сентября 1942 г.

Это обеспечивало партийным органам, возглавившим борьбу в тылу врага, наилучшим образом проводить намеченные мероприятия и в тоже время удовлетворяло запросы и требования фронтов и армий. «Опираясь на представительства Центрального и республиканского штабов, связанных по радио с партизанскими силами, — разъяснял П.К. Пономаренко, — командующие фронтами получали возможность организовывать оперативное и тактическое взаимодействие партизанских отрядов и действующих войск, направлять удары партизан по наиболее уязвимым и важным с точки зрения операций фронта местам оперативного тыла противника, избегать шаблона в проведении этого взаимодействия, учитывать возможности партизанских соединений, увязывать взаимодействие со сроками и темпами наступательных операций». Впервые внедренная в практику Ворошиловым такая схема управления партизанскими силами оказалась весьма плодотворной. С небольшими изменениями она просуществовала до конца войны.

Стараниями Ворошилова и сам Центральный штаб превратился в мощный орган управления партизанскими силами с разветвленными структурными подразделениями. Осенью 1942 г. в его составе действовали три управления (оперативное, разведывательно-информационное, политическое) и восемь отделов (связи, диверсионной техники, перевозок, шифровальный, секретный, административно-хозяйственный, финансовый, кадров). В оперативном управлении были созданы группы работников, отслеживавших, как это делалось в Генеральном штабе, развитие партизанского движения по стратегическим направлениям (Северо-Западному, Западному, Южному, Северо-Кавказскому, по Украине и Белоруссии). Это позволяло направлять действия партизан по тем объектам вражеского тыла, в уничтожении которых были заинтересованы действующие фронты (схема 2).

Схема 2

Несомненной заслугой Ворошилова явилось и то, что он привлек к работе в ЦШПД замечательных специалистов. Помощником начальника штаба по военно-технической части стал активный участник войны в Испании, известный подрывник полковник Илья Григорьевич Старинов, оперативное управление возглавил генерал-лейтенант артиллерии Аркадий Кузьмич Сивков, разведывательно-информационное — генерал-майор Николай Емельянович Аргунов, службу снабжения – генерал-лейтенант Рафаил Павлович Хмельницкий, политическое управление — бригадный комиссар Владимир Никифорович Малин, отдел связи — военинженер 1-го ранга Иван Николаевич Артемьев. Заместителя начальника ЦШПД комиссара госбезопасности Василия Тимофеевича Сергиенко, перешедшего на другую работу, заменил полковник госбезопасности Сергей Саввич Бельченко, до этого хорошо зарекомендовавший себя на службе в Калининском и Западном штабах партизанского движения.

Таким образом, осенью 1942 г. партизанское движение имело сложившуюся систему централизованного руководства, как в центре, так и на местах. Это позволило в обособленные и разрозненные выступления партизанских отрядов внести единое организующее и целенаправленное содержание. Проведенные мероприятия по совершенствованию этой системы были направлены на приближение органов партизанского руководства к фронтовому командованию в целях организации более тесного взаимодействия с действующей армией.

Сотрудники северо-западной оперативной группы ЦК КП Белоруссии

А.С. Шавров, С.С. Костюк, А.М. Дядев и партизаны диверсионного отряда

Г.М. Войтенков и И.К.Ш. Калининский фронт, д. Шейно. 16 сентября 1942 г.

Ворошилову благодаря его авторитету, энергии и настойчивости удалось решить многие важные вопросы партизанского движения, особенно в части, касающейся подготовки кадров, управления партизанскими силами, организационной структуры партизанских формирований, материально-технического снабжения и авиационных перевозок.

Однако у главкома были как сторонники, так и могущественные противники. П.К. Пономаренко вспоминает, что во второй половине 1942 г. появилась тенденция подменить руководство партизанским движением управлением по армейскому принципу. Дело в том, что маршал со своим аппаратом вынашивал идею создания в тылу врага регулярной партизанской армии, используя для этого опыт и выучку тех военнослужащих, кто не сумел в 1941 г. и первой половине 1942 г. вырваться из окружений, а также большие людские резервы партизанских краев и зон (по имеющимся данным, около 5 млн человек). Имелось в виду часть этой регулярной партизанской армии использовать как маневренные соединения, способные действовать и мелкими подразделениями, и крупными частями. Ворошилов считал, что они вполне могли бы решить широкий круг задач: массовое минирование путей сообщения противника, длительные рейды по его тылам, налеты на немецкие гарнизоны. Предполагалось снабдить партизанскую армию автоматическим оружием, средствами связи, противотанковыми и минно-взрывными средствами, медикаментами, выработать табели потребных партизанам средств борьбы, установить в частях штатные категории, воинские звания и соответствующие должностные оклады. Однако вопрос о создании партизанской армии так и остался нерешенным, хотя осенью 1942 г. для этого, по мнению полковника И.Г. Старинова – помощника начальника ЦШПД, имелись все условия, в том числе и экономические.

18 ноября 1942 г. Центральный Комитет ВКП(б) обсудил политические и организационные проблемы партизанского движения и подверг критике сторонников чрезмерной централизации. Пономаренко, присутствовавший на этом заседании, утверждает, что для большинства членов ЦК была очевидной необходимость в предвидении перехода советских войск под Сталинградом от обороны к контрнаступлению сосредоточить общее руководство партизанским движением непосредственно в руках председателя ГКО и Ставки ВГК И.В. Сталина. В связи с этим должность главнокомандующего партизанским движением постановлением ГКО от 19 ноября 1942 г. упразднилась, а ЦШПД стал, как и прежде, подчиняться непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования и, как и прежде, руководить партизанским движением. Что же касается Ворошилова, то он был 15 декабря 1942 г. направлен Ставкой в район действий Ленинградского и Волховского фронтов для оказания помощи в подготовке к прорыву блокады Ленинграда.

Деятельность Центрального штаба партизанского движенияНа этом структурные изменения в управлении партизанскими силами не закончились. В ноябре 1942 г. стали действовать Эстонский и Литовский штабы партизанского движения. В декабре при Украинском ШПД заработал Молдавский отдел партизанского движения, а в это же время в Крыму – Крымский ШПД. В апреле 1943 г. Украинский ШПД с Молдавским отделом был выведен из состава Центрального ШПД. Он стал подчиняться непосредственно Ставке ВГК и снабжать оперативной и разведывательной информацией ЦШПД. В то же время фронтовые штабы партизанского движения были переформированы в областные. Если на территории республики или области РСФСР действовало несколько фронтов, то штабы партизанского движения имели при них свои представительства или оперативные группы (схема 3).

Схема 3

В такой структуре управление партизанскими силами действовало до середины января 1944 г.После войны у Пономаренко как-то поинтересовались, какие главные трудности пришлось преодолеть ЦШПД на пути своего становления. Он без раздумья ответил: налаживание связи. Далее он пояснил, что в начале войны связь руководящих центров с партизанскими отрядами осуществлялась через пеших курьеров. Но эта связь, можно сказать, была разовой. Линию фронта удавалось перейти не всем и далеко не всегда. Многие связисты попадали в руки врага и погибали. Партизанам иногда удавалось устанавливать связь через радиостанции тех групп, которые действовали во вражеском тылу от НКВД и Главного разведывательного управления ГШ Красной Армии. Но это случалось очень редко, так как эти радиостанции были перегружены своей работой.

Формируемому в июне 1942 г. Центральному штабу в налаживании с партизанами радиосвязи помогали многие организации. Особенно оказалась полезной помощь Главного управления связи РККА и Народного комиссариата связи. Маршал войск связи И.Т. Пересыпкин вспоминает, что Наркомат связи передал в распоряжение партизанского штаба действующий приемный радиоцентр и здание для размещения передающего радиоцентра, находившиеся в районе Москвы. Главное управление связи передало радиоузлу ЦШПД необходимую аппаратуру, офицерский состав и классных радиоспециалистов. Начальником отдела связи ЦШПД был назначен полковник, впоследствии генерал-майор связи, И.Н. Артемьев, до этого работавший заместителем начальника войск связи Брянского фронта. В своих книгах Пономаренко Артемьева называет «выдающимся организатором дальней связи». Строительство радиоузла завершилось к 1 августа 1942 г., и он принял на связь первых корреспондентов. Узел связи Центрального ШПД использовал мощные радиостанции типа РАТ и РАФ, высокочувствительные радиоприемники, хорошие антенны, умело конспирировал свою работу с радиостанциями, действовавшими в тылу врага. Параллельно разворачивались радиоузлы фронтовых штабов партизанского движения. В августе 1942 г. уже действовало пять таких узлов, в конце года – 12. Радиоузлы имели и некоторые крупные партизанские соединения.

Большое внимание обращалось на создание радиошкол для подготовки, тренировки и экипировки всем необходимым радистов для партизанских отрядов. В мае 1942 г. спецшколу № 3 (радиошколу) окончило 26 человек, в июне – 58, а всего до февраля 1944 г. спецшкола подготовила 1003 радиста (в 1942 г. – 390 чел., в 1943 г. – 567, в 1944 г. – 46 чел.). Их выпускники перебрасывались в тыл врага, снабженные в основном коротковолновыми небольшими радиостанциями типа «Север». Они обеспечивали радиосвязь на расстояние до 500 км, а при хорошем прохождении волн и тщательно выбранных радиочастотах удавалось достигать 600-700 км.

До 1942 г. в бригаду или отряд обычно посылали одного или двух человек с радиостанцией и 2-3 комплектами ламп. В 1943 г. во все дальние бригады и отряды стали откомандировывать обязательно по два человека с двумя радиостанциями – «Север» и РПО (радиостанция партизанских отрядов – еще более мощная, чем «Север»). Это позволяло партизанам поддерживать как внешнюю, так и внутреннюю связь. В результате сеть радиосвязи, организованная Центральным ШПД в ходе войны, непрерывно насыщалась новыми радиоточками и развивалась. Если на 10 июня 1942 г. в тылу противника действовало только 37 радиостанций, то на конец года уже 233. Число партизанских отрядов, с которыми поддерживалась постоянная радиосвязь, возросло с 387 (20% всех отрядов) до 1153 (60% всех отрядов). К началу 1944 г. радиосвязью пользовались не только все соединения, но и отдельно действовавшие партизанские отряды, состоявшие на учете в ЦШПД. Это обеспечило устойчивое управление партизанскими силами, их взаимодействие с Красной Армией, обмен оперативной и разведывательной информацией и достижение в этом деле, как свидетельствовал маршал войск связи И.Т. Пересыпкин, «великолепных результатов». Начальник радиоузла связи И.Н. Артемьев в своей книге «В эфире партизаны» писал: «Радио позволяло проводить многие крупные операции объединенными партизанскими силами, наносить фашистам значительный урон в живой силе и боевой технике, взрывать их склады и базы, уничтожать вражеские аэродромы с находящимися на них самолетами, надолго выводить из строя важнейшие коммуникации. Без надежной связи было бы немыслимо оперативное снабжение партизан вооружением и боеприпасами, медикаментами, всем тем, что крайне необходимо для успешных боевых действий в оккупированных неприятелем районах».

Второй важной задачей, которую решал ЦШПД с момента его создания, являлось налаживание системы накопления и своевременной отправки региональным штабам партизанского движения и партизанским отрядам продовольствия и материально-технического имущества, необходимого для эффективного ведения вооруженной борьбы. Для этого в структуре материально-технического обеспечения ЦШПД была организована экспедиционно-транспортная база. По заявкам ЦШПД имущество в нее поступало: из Главного артиллерийского управления – боеприпасы и оружие, из Наркомата связи и Главного управления связи – радиостанции и батареи питания к ним, из Наркомата пищевой промышленности – продовольствие и т.д. По имеющимся данным, из ЦШПД за время его существования (до февраля 1944 г.) партизаны получили: винтовок и карабинов – почти 60 тыс. ед., автоматов – 34 320, пулеметов – 4210, противотанковых ружей – 2556, минометов калибра 50 и 82 мм – 2184, орудий калибра 45 и 76 мм – 21 ед., противопехотных и противотанковых гранат – почти 540 тыс. шт., большое количество тола, мин, боеприпасов, а также продовольствия и снаряжения. Но это составляло малую часть потребностей партизан. Остальное они захватывали в бою в виде трофеев; продуктами и одеждой с ними делилось население.

Со второй половины 1942 г. по заявкам ЦШПД в конструкторских бюро и на заводах страны было сконструировано и стало производиться специальное оружие для бесшумной стрельбы, зажигательные снаряды, портативные мины мгновенного и замедленного действия большой мощности, усовершенствованные радиостанции, удобные для применения в условиях вражеского тыла. В руках партизан эти мины становились мощным оружием «малой войны». Даже сам П.К. Пономаренко внес в этот процесс свою лепту. Он изобрел станок для перебивки немецких патронов, сравнительно легко добываемых на оккупированной территории, под калибр патрон советского оружия, которыми охотно пользовались партизаны. И весь этот бесценный груз доставлялся партизанам по воздуху самолетами и планерами, а также наземным путем через разрывы в линии фронта. По решению ГКО от 4 сентября 1943 г. за Центральным ШПД была закреплена эскадрилья в составе трех самолетов Ли-2, девяти самолетов Р-5 и 20 самолетов У-2. По заявкам ЦШПД, фронтовых (областных) и республиканских штабов на партизан также работали отдельные части и эскадрильи Авиации дальнего действия (АДД), Гражданского воздушного флота, фронтовой авиации и воздушно-десантных войск. Всего за время войны к партизанам было совершено 109 тыс. самолето-вылетов. Из грузов, направленных партизанам, на первом месте стояли боеприпасы, вооружение и мины, всего 83%. Среди остальных 17% грузов главными были медикаменты, почта для партизан, табак, соль, чай и сахар. Самолеты также использовались ЦШПД для выброски в тыл противника диверсионно-разведывательных и организаторских групп, для связи и вывоза раненых (более 90% тяжелораненых). Только Авиация дальнего действия (командующий – генерал А.Е. Голованов) за время войны в интересах партизан совершила более 7 тыс. самолето-вылетов. Особенно отличился 101-й авиационный полк АДД (командир – Герой Советского Союза полковник В.С. Гризодубова). Авиация Гражданского воздушного флота (командующий – генерал-полковник (с августа 1944 г. — маршал авиации) Ф.А. Астахов – с 11 мая 1942 г. и до конца войны) выполнила около 20 тыс. полетов к партизанам, из которых половина – с посадкой на партизанских аэродромах. Она перевезла 5871 человека, 3672 т боеприпасов и вооружения и 977 т других грузов. От партизан вывезено более 16 тыс. раненых, преимущественно тяжелораненых.

ЦШПД уделял большое внимание подготовке различных специалистов, недостаток которых остро испытывали партизанские формирования, действовавшие в тылу врага. Эту задачу выполняли находившиеся в его подчинении 5 спецшкол. Спецшкола № 1 готовила партийных и комсомольских работников для партизанских отрядов и подпольных партийных и комсомольских органов. В Спецшколе № 2 обучались организаторы партизанского движения и руководящий состав партизанских формирований (командиры, комиссары, начальники штабов) и инструкторы минно-подрывного дела.

Школа подготовки партизанских кадров (школа диверсантов).

Инструктор А.Г. Легенченко объясняет курсантам

устройство мины замедленного действия.

Калининский фронт, д. Шейно. 17 сентября 1942 г.

Школа подготовки партизанских кадров (практические занятия по подрывному делу).

Калининский фронт. 17 сентября 1942 г.

Спецшкола № 3 готовила для партизанского движения и подполья квалифицированных радистов-операторов. В Спецшколе № 105 обучались кадры разведчиков и агентурно-оперативных работников. Была еще одна Высшая оперативная школа № 105, которая укомплектовывалась исключительно инструкторами минно-подрывного дела, которые направлялись в тыл врага с конкретными задачами по разрушению важных объектов и коммуникаций (последние две школы были расформированы осенью 1942 г.). С июня 1942 г. до момента расформирования ЦШПД эти школы окончили 6501 человек, в том числе соответственно ранее перечисленным школам: 1356, 2734, 1224, 296, 891.

Школа подготовки партизанских кадров (школа диверсантов).

Комиссар школы старший политрук Г.С. Радюк проводит занятия по топографии.

Калининский фронт, д. Шейно. 17 сентября 1942 г.

Общее руководство деятельностью спецшкол, разработкой программ, комплектование их переменным и постоянным преподавательским составом, распределением выпускников в действующие отряды осуществлял отдел кадров ЦШПД. Аналогичные школы действовали в республиканских, областных (фронтовых) штабах партизанского движения, а также при крупных партизанских формированиях. В результате партизанское движение за время войны получило около 60 тыс. специалистов. По данным ЦШПД, в партизанском движении участвовало около 500 тыс. военнослужащих, в том числе более 10 тыс. офицеров, которые передавали боевой опыт и военные знания партизанам. Офицеры проходили службу в ЦШПД, республиканских, областных и фронтовых штабах партизанского движения, занимали должности командиров, их заместителей по разведке, начальников штабов партизанских формирований, что положительно влияло на их боеспособность. И в этом кроется одна из причин высокой эффективности действий партизанских отрядов и разведывательно-диверсионных групп.

Из всех способов боевых действий партизан на первое место выступали диверсии на коммуникациях противника, причинявшие оккупантам наибольший урон. Партизанские диверсанты были вездесущи и неутомимы. На слабо охраняемых участках они группами по 5-7 человек систематически пускали под откос вражеские эшелоны. На сильно укрепленные железнодорожные станции и мосты нападали силами нескольких отрядов и надолго выводили их из строя. Движение по шоссейным и грунтовым дорогам прерывали засадами, завалами, ямами. Не было в тылу противника участка дорог с интенсивным движением, где бы ни гремели выстрелы, не слышались разрывы мин.

Уже осенью 1942 г. Центральный штаб стал разрабатывать крупные операции, рассчитанные на одновременный вывод из строя наиболее интенсивно действовавших участков железнодорожных путей в тылу врага. Основная тяжесть подготовительной работы ложилась на работников оперативного управления ЦШПД. Все другие подразделения штаба обеспечивали оперативное управление данными об обстановке, протяженности железнодорожных линий на оккупированной территории СССР, их пропускной способности и интенсивности движения по ним немецких эшелонов. На основе этих данных определялись важнейшие участки пути, вывод из строя которых нужно было осуществить в первую очередь, делались расчеты потребностей партизан в рациях, взрывчатке, минах и других средствах борьбы, оформлялись заявки на самолеты, необходимые для переброски этих грузов на партизанские базы, намечались перегруппировки партизанских сил, подтягивание партизанских формирований к районам предстоящих массовых диверсий и т.д.

Одна из первых таких операций получила кодовое наименование «Лампа». Было определено 10 железнодорожных магистралей, вывод из строя которых мог значительно затруднить противнику маневр силами и средствами вдоль фронта и в глубину. Операцию намечалось осуществить в сентябре-октябре 1942 г. силами 766 диверсионных групп, имевшихся в распоряжении ЦШПД. Удары должны были в течение месяца наноситься поэтапно минами замедленного действия. Расчеты показали, что для обеспечения операции потребуется произвести 300 самолето-вылетов, забросить партизанам 138 т груза. Предполагалось, что в случае удачного развития операции будет «парализовано железнодорожное движение на основных магистралях сроком значительно более одного месяца». Подсчитано, что «крушение около 3000 поездов приведет к уничтожению не менее 1000 паровозов, 15 000 вагонов, 100 тыс. солдат и офицеров, большого количества боевой техники, боеприпасов, горючего и продовольствия».

Однако претворить этот оперативный замысел в жизнь в полном объеме так и не удалось из-за отсутствия в распоряжении ЦШПД необходимого количества самолетов. Все они были резервированы Ставкой ВГК для подготовки мощного контрудара советских войск под Сталинградом. Тем не менее, значительная часть задач, предусмотренных планом операции «Лампа», была включена в планы Белорусского и Украинского ШПД, а также представительств ЦПШД на фронтах, действовавших на Северо-Западном, Западном и частично Юго-Западном направлениях.

Несмотря на то, что единого удара, как предусматривал замысел операции «Лампа», не получилось, и партизанам для совершения диверсий пришлось довольствоваться в основном взрывчаткой, захваченной у противника, и толом, выплавленным из неразорвавшихся авиабомб, снарядов и мин, подобранных на местах былых сражений, им все же удалось нанести врагу большой урон. В сентябре они совершили 397 крушений поездов, а в октябре — 277.

Партизанское движение стало фактором стратегического значения

Правда, опыт подготовки операции «Лампа» для Центрального штаба партизанского движения не пропал даром, он был использован при разработке и осуществлении во второй половине 1943 г. крупных партизанских операций по уничтожению железнодорожных путей – «Рельсовая война», «Концерт» и «Зимний концерт», железнодорожных мостов – «Дуб», водокачек и других средств водоснабжения паровозов – «Пустыня», применения новейших минно-взрывных средств – «Техника» и др.

Руководители партизанского движения республик, краев, областей

на оккупированной территории СССР.

Сидят: Д. М. Попов, В. Г. Жаворонков, П. К. Пономаренко, И. П. Бойцов,

Б. Н. Черноусов, А. П. Матвеев. Стоят: А. К. Спрогис, В. С. Булатов, М. А. Суслов,

П. И. Селезнев, Н. Л. Сологор, С. Я. Вершинин, А. Ю. Снечкус

Пономаренко назвал «Рельсовую войну» самым ярким эпизодом деятельности Центрального ШПД. В ней участвовало 167 партизанских отрядов и соединений (около 100 тыс. партизан). Проведение «Рельсовой войны» было тесно увязано с планами Ставки ВГК по завершению разгрома вражеских войск в районе Курской дуги и развертыванию общего наступления на советско-германском фронте. Руководство «Рельсовой войной» на основе указаний Верховного Главнокомандования обеспечивал ЦШПД. Он планировал операцию, осуществлял ее материальное обеспечение, через республиканские и фронтовые (областные) штабы координировал действия партизан в масштабе фронтов.

Операция началась 3 августа 1943 г., когда войска Воронежского и Степного фронтов в Курской битве перешли в контрнаступление, и продолжалась до середины сентября. Одновременно на фронте 1000 км и в глубину 750 км партизаны на закрепленных за каждым отрядом отдельных участках железнодорожных магистралей взрывали рельсы, мосты, пускали под откос эшелоны, уничтожали путевое хозяйство. В результате было разрушено 1342 км железнодорожных путей, темп движения эшелонов снизился на 40%. Многие транспортные артерии врага оказались парализованными. На перегонах и узловых станциях скапливалось множество эшелонов, которые не могли двигаться, так как ремонтные службы гитлеровцев не успевали устранять последствия партизанских диверсий.

Результат проведения операции «Концерт» в тылу у немцев — рядом с

железнодорожным полотном взорванные белорусскими партизанами поезда.

17 декабря 1943 г.

Противник для прикрытия своих дорог вынужден был стянуть к ним все силы тыловых районов немецких групп армий: глубинные районы остались без охраны. Их сейчас же захватили партизаны. Осенью 1943 г. они полностью контролировали более 200 тыс. кв. км в тылу врага, что составляло одну шестую часть всей оккупированной территории. Такие районы стали называться партизанскими краями. Здесь скрывалось от «нового порядка» и работало в интересах победы над врагом многотысячное население, эффективно и открыто действовали органы Советской власти и партийные комитеты. Экономические ресурсы этих районов также становились недоступными для противника. «Рельсовая война» продемонстрировала зрелость партизанской тактики и эффективность управления партизанскими силами. Главный ее разработчик и руководитель П.К. Пономаренко был награжден орденом Суворова 1-й степени.

В боевой деятельности партизан большое значение придавалось разведке противника. Организатором разведки были штабы партизанского движения, в составе которых действовали разведотделы со строго определенными функциональными обязанностями. Непосредственно в тылу врага разведдеятельность партизан направляли заместители командиров отрядов и соединений по разведке. Все они руководствовались приказами наркома обороны СССР от 5 сентября 1942 г. «О задачах партизанского движения» и от 19 апреля 1943 г. «Об улучшении разведработы в партизанских формированиях», указаниями Центрального штаба.

Разведуправление (отдел) ЦШПД осуществляло непосредственное руководство разведывательной деятельностью республиканских и областных (фронтовых) ШПД и отдельных специальных отрядов и соединений. В партизанские формирования посылались на руководящую работу кадры высококвалифицированных разведчиков из числа офицеров, окончивших спецшколу ЦШПД и откомандированных Главным разведывательным управлением Генерального штаба Красной Армии, предварительно прошедших тщательный инструктаж в разведуправлении (отделе) ЦШПД. В июне 1943 г. при ЦШПД было проведено пятидневное совещание всех начальников разведотделов подчиненных штабов партизанского движения по вопросам улучшения партизанской разведки и руководства ею. В заключение участники совещания были приняты начальником ЦШПД, от которого получили указания по дальнейшему развертыванию как агентурной, так и войсковой разведки.

В июле — ноябре 1943 г. заместители начальника разведывательного отдела (РО) ЦШПД и другие офицеры штаба выезжали в Ленинградский, Смоленский и Белорусский партизанские штабы и отдельные бригады для оказания практической помощи на местах в организации и руководстве партизанской разведкой. ЦШПД систематически давал письменные и по радио распоряжения подчиненным штабам по вопросам разведки. До февраля 1944 г. РО ЦШПД было послано 28 указаний по организации разведки, 19 общих и 36 частных задач на разведку, 51 указание на доразведку по дислокации вражеских частей и соединений, штабов и учреждений, баз снабжения, о направлении и характере перевозимых грузов, перегруппировках войск и др.

Только с апреля 1943 г. до середины января 1944 г. партизаны, по данным ЦШПД, установили появление на советско-германском фронте ранее никем не отмечавшихся 41 соединение и часть, подтвердили места дислокации 165 дивизий, 177 полков и 135 отдельных батальонов, при этом в 66 случаях была вскрыта их структура, стали известны численность и установлены фамилии командного состава, дана подробная характеристика их боевым качествам. За это время партизанская разведка сообщила в ЦШПД о 388 полевых аэродромах и посадочных площадках, местах расположения и характере охраны 871 склада. Партизаны захватили десятки тысяч оперативных документов, из которых 9150 наиболее важных были Центральным ШПД направлены в Генеральный штаб РККА и Ставку ВГК, НКВД СССР и ЦК ВКП(б).

Весьма ценные разведывательные сведения получало командование фронтов и армий от партизан в период подготовки и проведения оборонительных и наступательных операций, что в немалой степени способствовало их успешному проведению.

Партизаны отряда 1-й партизанской бригады, где командиром т. Курмилов,

а комиссаром т. Новиков. Калининский фронт, 16 сентября 1942 г.

Большую практическую работу по политическому обеспечению партизанской и подпольной борьбы осуществляло политуправление Центрального штаба партизанского движения. Оно было создано по постановлению ГКО 28 сентября 1942 г. и действовало на основе указаний ЦК ВКП(б) в тесном контакте с республиканскими и областными партийными органами. Политуправление (отдел) сосредоточивало основное внимание на развитии агитационно-пропагандистской работы среди партизан и населения в тылу врага, на создании подпольных организаций и руководстве ими.

Только с 1 ноября по 10 марта 1943 г. политуправлением ЦШПД было заброшено в тыл врага свыше 6 млн экземпляров листовок и брошюр. Среди них доклад И.В. Сталина о 25-й годовщине Октябрьской революции (1 млн), Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени (370 тыс.), Обращение к партизанам в связи с наступлением Красной Армии (200 тыс. экз.). Партизанам было доставлено 50 тыс. комплектов «Библиотечки партизана», 30 названий других печатных материалов, в том числе листовки: «Красная Армия наступает», «Итоги наступления наших войск у Сталинграда», «К старостам, поставленным немцами» и др.

По специальному заданию политуправления была сконструирована портативная подпольная типография и налажено ее изготовление на одном из предприятий Москвы. К марту 1943 г. партизанские формирования получили 82 портативные типографии, в том числе 7 карманных; все они обеспечивались бумагой, квалифицированными кадрами. Это позволило увеличить количество выпускаемых печатных изданий в тылу врага и довести число газет до 400, действеннее развернуть работу подпольных организаций по мобилизации населения на борьбу. Одновременно газеты, листовки, брошюры и другие печатные материалы являлись в руках подпольных партийных организаций, командиров и комиссаров партизанских формирований мощным средством организации масс, разоблачения лжи нацистской пропаганды.

Большая политическая работа, проводившаяся в тылу врага, принесла ощутимые результаты: быстро росла численность народных мстителей. Их число к концу 1943 г. достигло более 250 тыс. человек, а партизанских резервов – до 1,5 млн. Партизанские формирования превратились в мощную силу, оказывавшую Красной Армии большую помощь в разгроме врага. Местное население активно помогало партизанам в обеспечении продуктами питания, бельем, теплой одеждой, в сборе оружия, ведении разведки, уходе за ранеными, срыве мероприятий оккупационных властей.

С образованием централизованного руководства стало возможным объединять и направлять усилия сотен тысяч партизан на достижение одной цели. С самого начала работы штабов боевые действия подавляющего большинства отрядов и бригад стали планироваться, объединяться общим замыслом и направляться органами руководства партизанского движения. Все крупные операции партизанских формирований организовывались штабами, приводились, как правило, в соответствии с общим замыслом стратегических операций и согласовывались с действиями войск.

Взаимодействие партизан с Красной Армией приобрело организованный и целенаправленный характер. История войн не знала еще примера, когда партизанское движение было бы так организовано, а боевые действия партизан согласованы с действиями регулярных войск, как в годы Великой Отечественной войны. В этом плане небезынтересно признание фашистского генерал-полковника Л. Рендулича. «Централизация руководства партизанскими отрядами, — писал он,— была очевидна, ибо при подготовке и проведении какого-либо значительного наступления немецких или русских войск партизаны в этом районе немедленно активизировали свои действия в целях дезорганизации снабжения и срыва связи между частями немецкой армии, захвата и ликвидации складов с боеприпасами и нападения на места расквартирования войск. Эти действия стали тяжелым бременем для армии и представляли собой немалую опасность. Ни на одном другом театре военных действий не было такого тесного взаимодействия между партизанами и регулярной армией, как на русском».

Централизация руководства положительно повлияла на все стороны жизни и деятельности партизан и способствовала тому, что в ходе Великой Отечественной войны партизанское движение стало фактором стратегического значения. Таким образом, ЦШПД выполнил историческую задачу по развертыванию партизанского движения.

Вместе с тем, надо отметить, что Центральный штаб партизанского движения, по признанию П.К. Пономаренко, «был создан слишком поздно»: лишь на 11-м месяце войны. Он был расформирован в марте 1943 г., но в апреле того же года вновь воссоздан, затем неоднократно менял свою структуру, проработал в общей сложности 20 месяцев и 13 января 1944 г. ликвидирован окончательно. В постановлении ГКО, принявшим такое решение, оно обосновывается тем, что большинство партизанских отрядов к этому времени сражалось на территории Белоруссии и Украины и имеют свои республиканские штабы партизанского движения.

Далее предлагалось «руководство партизанским движением на оккупированной территории Украинской, Белорусской, Эстонской, Латвийской и Карело-Финской ССР, Ленинградской и Калининской областей и Крымской АССР возложить полностью на соответствующие ЦК компартий союзных республик, областные комитеты партии и штабы партизанского движения. Обязать военные советы фронтов оказывать республиканским и областным штабам партизанского движения помощь в обеспечении партизанских отрядов боеприпасами и взрывчатыми веществами». Одновременно указывалось, что «финансирование республиканских и областных штабов партизанского движения производить по смете Наркомата обороны через финансовые отделы соответствующих фронтов».

Хотелось бы отметить, что к моменту расформирования Центрального штаба партизанского движения, он находился в зените своего опыта, а оккупированной все еще оставалась огромная территория СССР, и Советские Вооруженные Силы стали осуществлять одновременные и последовательные крупнейшие операции по окончательному освобождению от врага. Это требовало тщательной координации взаимодействия действующей армии с партизанами. Однако ни в Ставке ВГК, ни в Генеральном штабе Красной Армии не было даже специальной группы, которая смогла бы управлять партизанскими силами в масштабе всей страны.

Материал подготовлен Научно-исследовательским институтом (военной истории)

Военной академии Генерального штаба

Вооруженных Сил Российской Федерации,

фото – из архива Агентства «Военинформ» Министерства обороны РФ

Автор:

кандидат исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории

Центральный штаб партизанского движения в годы Великой Отечественной войны

Руководство Советского Союза практически сразу после нападения Германии стремилось использовать партизанское движение для борьбы с врагом. Уже 29 июня 1941 г. была издана совместная директива СНК ССР и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским организациям прифронтовых областей», в которой говорилось о необходимости использования партизанской войны для борьбы с Германией. Но уже с первых дней партийные органы стали создавать небольшие партизанские отряды, численностью не более двух-трех десятков человек.

Приступили к формированию отрядов и органы госбезопасности. За партизанское движение по линии НКВД отвечали созданные в конце августа 1941 г. 4-е отделы управлений НКВД республик, краев и областей, подчинявшиеся специально созданному вскоре 2-му отделу (с января 1942 г. − 4-му Управлению) НКВД СССР.

21 сентября 1941 г. первый секретарь КП(б) Белоруссии П. К. Пономаренко отправил И. В. Сталину записку, в которой настаивал на необходимости создания единого органа для руководства партизанским движением. В декабре Пономаренко встретился со Сталиным, и тот вроде бы одобрил его идею. Однако тогда, главным образом из-за Л. П. Берии, стремившегося к тому, чтобы партизанское движение возглавил НКВД, проект был отклонен.

Руководству страны казалось, что для успешного развития партизанского движения достаточно усилий сотрудников НКВД. Однако развитие событий показало, что этого явно недостаточно…

До создания Центрального штаба партизанского движения руководство им осуществлялось по нескольким линиям. Во-первых, по линии НКВД – через уже названные 4-е отделы. Во-вторых, по партийной и комсомольской линии. В-третьих, по линии военной разведки. В итоге это приводило к несогласованности действий и ненужному межведомственному соперничеству.

К весне 1942 г. необходимость создания координирующего органа, который бы взял на себя руководство партизанским движением, стала очевидна. 30 мая 1942 г. «в целях объединения руководства партизанским движением в тылу противника и для дальнейшего развития этого движения» постановлением ГКО № 1837 при Ставке Верховного главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД). В последний момент Сталин вычеркнул из проекта постановления ГКО В. Т. Сергиенко, которого планировалось сделать начальником нового органа, назначив начальником Центрального штаба П. К. Пономаренко (Сергиенко в итоге стал его замом). Одновременно были созданы Украинский, Брянский, Западный, Калининский, Ленинградский и Карело-Финский штабы партизанского движения. Чуть позже, 3 августа, был создан Южный, 9 сентября – Белорусский штаб. Примерно тогда же или чуть позже были созданы Сталинградский, Эстонский, Латвийский, Литовский, Воронежский и Крымский штабы.

Стоит сказать, что количество партизан, единовременно действовавших в подчинении региональных штабов, сильно разнилось. Если в подчинении республиканских штабов действовали многие десятки, а иногда и более сотни тысяч партизан, то в подчинении других, например, Крымского, было не более нескольких тысяч.

После создания ЦШПД и региональных штабов 4-е отделы НКВД сосредоточились главным образом на засылке диверсионных отрядов и разведке.

Руководство партизанскими штабами, как правило, осуществлялось «триумвиратом» в составе первого секретаря обкома, начальника областного управления НКВД и начальника разведотдела соответствующего фронта. Начальником штаба, как правило, был либо секретарь соответствующего обкома, либо начальник регионального управления НКВД. При каждом региональном штабе партизанского движения существовал радиоузел, осуществлявший связь с подконтрольными партизанскими отрядами и ЦШПД.

Подготовка кадров для партизанской борьбы на оккупированных территориях была одной из основных задач ЦШПД. При республиканских и крупных региональных партизанских штабах существовали свои партизанские спецшколы. Уже с лета 1941 г. действовал Оперативно-учебный центр Западного фронта, с июля 1942 г. ставший Центральной школой № 2 (впоследствии – Центральная школа подготовки партизанских кадров). Кроме нее, в подчинении ЦШПД находилась Особая спецшкола № 105 (готовила разведчиков), Центральная спецшкола № 3 (готовила радистов), а также Высшая оперативная школа особого назначения (ВОШОН), готовившая подрывников. Срок обучения в спецшколах составлял 3 месяца. Такая сравнительно долгая подготовка выгодно отличала спецшколы от 5–10-дневных курсов, которые проходили в начале войны. Всего с июня 1942 г. по февраль 1944 г. партизанские школы ЦШПД окончило 6501 человек, а вместе со спецшколами региональных штабов партизанского движения – более 15 тысяч человек.

Штат ЦШПД был сравнительно небольшим. Изначально он состоял из 81 человека. Вместе с постоянным и переменным составом спецшкол, центрального радиоузла и пунктом сбора резерва общий штат ЦШПД к октябрю 1942 г. достиг до 289 человек, однако уже к началу декабря 1942 г. он был сокращен до 120. Вместе с ним сокращение претерпел и штат партизанских спецшкол.

Первоначально в состав ЦШПД входили оперативный отдел, разведывательно-информационный отдел, отдел кадров, отдел связи, отдел материально-технического снабжения, общий отдел. Однако со временем структура ЦШПД претерпела существенные изменения.

6 сентября 1942 г. «в целях усиления руководства партизанским движением в тылу противника» постановлением ГКО № 2246 был учрежден пост Главнокомандующего партизанским движением, который занял К. Е. Ворошилов. Теперь ЦШПД функционировал при нем, а все докладные записки Сталину подавались за подписями Пономаренко и Ворошилова. Как полагают исследователи, утверждение поста Главнокомандующего способствовало усилению роли армии в партизанском движении. Однако это нововведение долго не продержалось, курс на военизацию партизанских отрядов вел к конфликту Ворошилова с Пономаренко, у которого были другие взгляды на развитие партизанского движения и который к тому же с появлением Ворошилова имел все основания опасаться за свою должность.

19 ноября 1942 г. у Сталина состоялось совещание о развитии партизанского движения, по результатам которого было выпущено постановление ГКО № 2527. Согласно ему, «в интересах большей гибкости в руководстве партизанским движением и во избежание излишней централизации» должность Главнокомандующего была ликвидирована, и ЦШПД вернулся к прежнему режиму функционирования. К. Е. Ворошилов пробыл на должности Главнокомандующего партизанским движением чуть более двух месяцев.

С пребыванием Ворошилова на посту Главнокомандующего партизанским движением связано еще одно существенное, хоть и временное, изменение в организации партизанского движения. 9 октября 1942 г. был издан приказ наркома обороны о ликвидации института комиссаров в армии. Он был распространен и на партизан, однако П. К. Пономаренко выступал против этого и вскоре после отставки Ворошилова написал записку Сталину, в которой ратовал за возвращение комиссаров. В конечном итоге 6 января 1943 г. институт комиссаров в партизанских отрядах был восстановлен.

Будущее Пономаренко и Центрального штаба после ухода Ворошилова не было безоблачным. 7 февраля 1943 г. вышло постановление ГКО № 3000 «О расформировании Центрального штаба партизанского движения». По нему руководство партизанским движением должно было перейти к ЦК компартий союзных республик, обкомам и региональным штабам партизанского движения. Имущество ЦШПД предполагалось поделить между местными штабами. Немецкий историк Б. Мусял полагает, что расформирование ЦШПД произошло из-за противодействия Л. Берии, а также, вероятно, В. Молотова или Г. Маленкова.

Начальнику Центрального штаба в очередной раз удалось отстоять свое детище: 17 апреля 1943 г. вышло постановление ГКО № 3195 о восстановлении ЦШПД. Однако после его воссоздания Украинский штаб партизанского движения вышел из подчинения Центрального штаба и стал подчиняться непосредственно Ставке Верховного главнокомандования, хотя и должен был продолжать посылать свои отчеты в ЦШПД.

Причину обособления УШПД следует искать в личных взаимоотношениях партийных лидеров. Пономаренко был не в ладах с первым секретарем компартии УССР Н. С. Хрущевым и заместителем начальника УШПД И. Г. Стариновым. Изменения коснулись и штатов. После воссоздания ЦШПД в нем осталось всего 65 ответственных и 40 технических сотрудников.

После воссоздания Центральный штаб партизанского движения без особых потрясений дожил до своего расформирования 13 января 1944 г. Согласно вышедшему в этот день постановлению ГКО № 4955, Центральный штаб партизанского движения как выполнивший свою функцию был ликвидирован, а его имущество и кадровый состав центральных партизанских школ были распределены по другим штабам.

Однако республиканские штабы партизанского движения продолжали действовать. Белорусский штаб был расформирован 18 октября 1944 г. До 31 декабря 1944 г. работал Украинский штаб партизанского движения, в подчинении которого находились отряды, действовавшие на территории УССР. Кроме того, УШПД фактически являлся одним из инициаторов развертывания партизанского движения за пределами Советского Союза.

В мае 1944 г. УШПД передал Польскому штабу партизанского движения польские партизанские отряды, действовавшие на территории Украины. Многие кадры УШПД были делегированы для обучения подопечных Штаба партизанского движения Польши. УШПД участвовал в создании Главного штаба партизанского движения Словакии, а многие украинские партизанские отряды в скором времени были направлены на сопредельные территории Чехословакии.

Партизанское движение на территории СССР во время Второй мировой войны стало массовым, охватив значительные слои населения Советского Союза. Согласно данным отдела кадров ЦШПД, в партизанской борьбе (без учета Украины) с 1941 г. по февраль 1944 г. участвовало 287 тысяч партизан.

Урон немцам, нанесенный партизанами, сложно оценить достоверно. По итоговым сводкам ЦШПД, составленным перед ликвидацией штаба, партизанами было убито более 550 тысяч немецких солдат и офицеров, 37 генералов, уничтожено более 7 тысяч паровозов, 87 тысяч вагонов, 360 тысяч километров рельсов.

Хотя в свете современных исследований эти цифры считаются сильно завышенными, роль партизанского движения в борьбе с гитлеровской Германией сложно переоценить. Партизаны отвлекали значительные силы противника, которые могли быть использованы на фронте. В успехе партизанского движения велика роль ЦШПД. Хотя, как видно из приведенной здесь краткой истории Центрального штаба, его создание и развитие стало возможным не благодаря наличию у советского руководства четко продуманной и спланированной военной стратеги, а было результатом постоянной импровизации, ЦШПД стал органом, на плечи которого легла координация действий множества партизанских отрядов и надлежащая подготовка партизанских кадров. И успешное развитие партизанского движения в 1942–1944 гг. – во многом именно его заслуга.

Руководители партизанского движения республик, краев, областей на оккупированной территории СССР. Слева направо: сидят — Д.М. Попов, В.Г. Жаворонков, П.К. Пономаренко, И.П. Бойцов, Б.Н. Черноусов, А.П. Матвеев; стоят — А.К. Спрогис, В.С. Булатов, М.А. Суслов, П.И. Селезнев, Н.Л. Сологор, С.Я. Вершинин, А.Ю. Снечкус.

С самого начала Великой Отечественной войны в руководстве партизанским движением не было достаточной стройности и организованности. Этим вопросом занимались различные органы, как правило, без необходимого согласования усилий, что отрицательно сказывалось на развертывании народной борьбы в тылу германских войск. В первые месяцы войны партизанским движением руководили такие ведомства, как ЦК компартий республик и обкомы ВКП(б); Главное Политуправление Красной армии; четвертое управление Наркомата внутренних дел (НКВД), военные советы фронтов и армий, разведывательные органы фронтов и армии.

К сожалению, это приводило к несогласованности и параллелизму в работе, некачественному расходованию сил и средств, а порой – к жертвам, так как все эти управленческие структуры чаще всего ставили задачи одним и тем же партизанским отрядам без достаточного согласования усилий между собой.

30 мая 1942 г. вышло постановление Государственного Комитета Обороны о создании при Ставке ВГК Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД). Его начальником стал видный государственный и политический деятель страны, первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко. Для непосредственного руководства партизанскими формированиями при военных советах фронтов этим же постановлением были образованы Украинский (при Военном совете Юго-Западного направления), Брянский, Западный, Калининский, Ленинградский и Карело-Финский (при Военном совете Карельского фронта) штабы партизанского движения (ШПД), которые подчинялись Центральному штабу партизанского движения. В начале своего функционирования в состав ЦШПД входили три человека: кроме Пономаренко в него вошли нарком внутренних дел Украинской ССР В.Т. Сергиенко (от НКВД) и полковник Т.Ф. Корнеев (от Разведывательного управления Наркомата обороны).

С учреждением 6 сентября 1942 г. должности главнокомандующего партизанским движением Маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова ЦШПД подчинялся ему. После упразднения должности главкома 19 ноября 1942 г. ЦШПД вновь действовал как орган Ставки ВГК. В подчинении ЦШПД находились республиканские и областные (фронтовые) штабы партизанского движения (ШПД).

Начальник Центрального ШПД П.К. Пономаренко с белорусскими партизанами. Москва, 17 сентября 1942 г.

Цели и задачи партизанской борьбы в годы войны определялись, исходя из общих военно-политических целей вооруженной борьбы советского народа против гитлеровской Германии и ее союзников. Главной целью партизанской борьбы в тылу врага было содействие Красной армии в разгроме немецко-фашистских войск и освобождении оккупированной территории.

Общие задачи по развитию партизанской борьбы нашли отражение в решениях правительства и ЦК партии, в постановлениях ГКО, в приказах Наркома обороны и Ставки Верховного Главнокомандования.

Основными задачами партизанской борьбы были:

1. Уничтожение живой силы, военной техники и материальных средств противника;

2. Дезорганизация работы транспорта и связи на оккупированной территории (подрыв мостов, порча железнодорожных путей, устройство крушений поездов, нападение на автомобильный и гужевой транспорт противника);

3. Разгром воинских гарнизонов врага, освобождение и удержание советской территории в тылу немецко-фашистских войск;

4. Ведение разведки тыла противника в интересах советских Вооруженных сил;

5. Захват и удержание до подхода советских войск рубежей, переправ и участков, удобных для форсирования водных преград и др.

В ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Центральному и региональным штабам партизанского движения при организации и развертывании народной борьбы в захваченных врагом советских районах пришлось решать ряд крупных и сложных проблем. К ним, прежде всего, можно отнести: поиск наиболее целесообразных организационных форм партизанских сил; подготовку партизанских кадров; проблему материально-технического снабжения партизан; выбор наиболее эффективных форм и способов партизанской борьбы; проблему планирования и организации взаимодействия партизанских сил с регулярными войсками, и др.

Одной из важных проблем, которую пришлось решать П.К. Пономаренко, как руководителю ЦШПД, так и руководителям региональных ШПД, была проблема выбора наиболее целесообразных организационных форм. Слабая разработанность перед войной теоретических вопросов партизанского движения привела к тому, что поиски наиболее приемлемых организационных форм партизанских сил пришлось вести непосредственно в ходе развернувшихся военных действий.

Наиболее оптимальной организационной единицей, как показала практика, стал партизанский отряд. Его структура определялась численностью личного состава, количеством и составом вооружения, условиями местности, на территории которой действовал отряд, и характером выполнявшихся задач. Численность отряда в начале войны составляла 20–70, а затем – до 200 и более человек.

Следует подчеркнуть, что отрядная форма организации партизанских сил вполне себя оправдала. Действия большого количества партизанских групп и отрядов на обширных территориях в значительной мере лишали противника его преимуществ в численности сил и технике. На пересеченной лесисто-болотистой местности он не имел возможности эффективно использовать против партизан артиллерию, танки и авиацию. Противнику трудно было обнаруживать и преследовать партизан, хорошо знавших свои районы и опиравшихся на поддержку населения. Мобильные партизанские отряды могли нападать на врага внезапно, своевременно выходить из боя или уклоняться от него.

Однако большим числом разрозненных партизанских отрядов и групп было очень трудно управлять. Их действия весьма сложно координировались даже при решении простых задач, не говоря уже о проведении крупных операций по единому замыслу. Вот почему с увеличением размаха партизанского движения появились более крупные формирования, например, такие, как партизанские соединения. Названия их были различными, сказалось народное творчество масс: отдельные действующие партизанские полки, бригады, соединения, партизанско-стрелковые дивизии. Наиболее типичным было объединение отдельных партизанских отрядов в бригады, численность которых колебалась от нескольких сотен до 3–4 и более тысяч человек. В годы войны делались попытки создания и более крупных партизанских соединений. Так, в конце августа 1942 г. Калининский ШПД объединил семь партизанских бригад в 1-й Калининский партизанский корпус. В сентябре корпус численностью в 3 тыс. человек начал рейд по тылам противника. Однако через месяц, после выполнения поставленных задач и в связи с большими трудностями по материально-техническому обеспечению, корпус был расформирован.

Школа подготовки партизанских кадров (школа диверсантов). Комиссар школы старший политрук Г.С. Радюк проводит занятия по материальной части винтовки. Калининский фронт, д. Шейно. Сентябрь 1942 г.

Что касается проблемы подготовки партизанских кадров, то она была одной из первых, с которой столкнулись организаторы партизанской борьбы на оккупированной территории. От уровня профессиональной подготовки организаторов борьбы в тылу противника, от наличия в достаточном количестве партизанских разведчиков, минеров-подрывников, радистов и других специалистов зависели боеспособность партизанских формирований, эффективность их борьбы с противником.

При укомплектовании первых формирований подрывниками, радистами и другими специалистами большую роль сыграли штабы фронтовых и армейских объединений, разведорганы Наркоматов обороны и внутренних дел, в распоряжении которых имелись спецшколы и курсы.

Опыт показывает, что до 1942 г. подготовка партизанских кадров носила в основном мало организованный и бесплановый характер. Первоочередной стояла задача количества, а уж потом – качества готовящихся специалистов партизанской борьбы. Создаваемые учебные центры, школы, курсы и пункты порой функционировали без утвержденных штатов и без нужной материальной базы.

Поэтому после изучения и обобщения первого опыта в январе 1942 г. принимается важное решение о перестройке всей системы профессионального обучения партизан. Для подготовки командного состава партизанских отрядов, инструкторов подрывного дела, радистов и разведчиков были созданы три специальные партизанские школы (№ 1, № 2 и № 3), а созданием ЦШПД их стало пять. В этих школах по-новому стала решаться проблема обучения партизанских специалистов. Одновременно подготовка кадров проводилась и непосредственно на оккупированной территории, на курсах, организованных при крупных партизанских соединениях.

Всего за годы войны центральные и республиканские партизанские школы, а также учебные пункты только западного направления подготовили и направили в тыл противника более 22 тыс. различных специалистов, из них примерно 75% подрывников, 9% организаторов партизанской борьбы и подполья, 8% радистов и 7% разведчиков.

При развертывании партизанской борьбы много внимания уделялось решению проблемы материально-технического обеспечения партизан. Оно заключалось в удовлетворении потребностей партизанских формирований в вооружении, боеприпасах, минно-подрывной технике и военно-техническом имуществе, необходимых для решения боевых задач. Кроме того, партизаны, как и другие войска, нуждались в продовольствии, обуви, обмундировании, медикаментах и других видах снабжения.

Первоначально обеспечение партизан материальными средствами не имело единой системы. Оно организовывалось в зависимости от поставленных задач. Основными источниками снабжения партизан являлись: личное имущество и оружие советских граждан, в том числе военнослужащих, которые вступали в партизанские формирования; оружие и боеприпасы другое имущество, собранное на полях прошедших боев; гарнизонные склады военного ведомства и базы военизированных и хозяйственных организаций, с которых снабжались все партизанские отряды и группы, создаваемые в прифронтовой зоне; запасы скрытых партизанских баз, трофеи, захваченные у врага; а также оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, одежда, обувь, медикаменты и другое имущество, доставленное партизанам из советского тыла.

Результат проведения операции «Концерт» в тылу у немцев – рядом с железнодорожным полотном взорванные белорусскими партизанами поезда. Декабрь 1943 г.

В целом, следует особо отметить, что материально-техническое снабжение партизан осуществлялось путем сочетания максимального использования местных и трофейных ресурсов с переброской недостающих средств, в основном, боеприпасов, минно-подрывной техники, вооружения, радиостанций и медикаментов через линию фронта самолетами, а также посредством экипировки отправляемых в тыл партизанских формирований. Так, только Центральный штаб направил для обеспечения партизан около 60 тыс. винтовок и карабинов, 40 тыс. автоматов и ручных пулеметов, 2600 противотанковых ружей, более полумиллиона гранат, значительное количество взрывчатки.

Для сравнения отметим, что за счет трофеев партизаны получили лишь около 15 тыс. винтовок, 2100 автоматов и пулеметов (т.е. всего 5–6% по автоматическому оружию). Что касается взрывчатки, капсюлей, детонаторов и других средств для подрывных работ партизаны добывали за счет противника очень редко и в очень малом количестве.

Решающая роль в материально-техническом снабжении, а также в эвакуации больных и раненых партизан принадлежала авиации. Основную массу грузов партизанам доставляли самолеты Гражданского воздушного флота (ГВФ) и Авиации дальнего действия по указанию Ставки ВГК. Так, только самолетами ГВФ белорусским, калининским и орловским партизанам, действующим на западном стратегическом направлении в 1943 г. было доставлено свыше 1000 т грузов и вывезено 3553 человека раненых. Активное участие в снабжении партизан принимала армейская и фронтовая авиация. Полеты отдельных самолетов, эпизодически совершаемые в первый год войны, в основном для связи с партизанами и выполнения спецзаданий после создания Центрального и региональных партизанских штабов приняли интенсивный и организованный характер. Установление радиосвязи с партизанскими формированиями решило задачу своевременного обеспечения приема самолетов, направляющихся вовражеский тыл с тем, чтобы осуществить посадку или парашютно-десантную выброску. В зонах, занимаемых крупными партизанскими соединениями, партизаны оборудовали аэродромы, пригодные для посадки тяжелых самолетов, и организовывали их оборону. Всего за годы войны советские летчики совершили во вражеский тыл более 109 тыс. самолетовылетов.

Особое внимание Пономаренко и руководители подчиненных ему региональных штабов, обращали на решение проблем, связанных с совершенствованием форм и способов партизанской борьбы, с организацией взаимодействия партизан с войсками действующей армии.

В ходе войны формы и способы партизанской борьбы были различны и многообразны. Наиболее распространенными являлись: боевые действия отдельных отрядов, которые базировались, как правило, в пределах одного административного района; боевые действия групп отрядов по освобождению и удержанию так называемые «партизанских краев»; партизанские операции, проводимые по единому замыслу и плану крупными силами; рейды партизанских отрядов и соединений по тылам противника.

Специфика партизанской борьбы нашла отражение в тех своеобразных способах действий, которые применяли партизаны. Они решали свои задачи как путем прямых боевых действий против врага (засады, налеты, оборонительные и наступательные бои), так и не вступая в непосредственное столкновение с ним (диверсии). Проводились также рейды по тылам противника.

Диверсии, как способ борьбы с врагом, занимали в партизанской тактике одно из центральных мест. Постоянные и многочисленные диверсии не только снижали пропускную способность путей сообщения и наносили врагу большие потери в живой силе и технике, но и вынуждали гитлеровское командование отвлекать крупные силы и средства на охрану и оборону коммуникаций и тыловых объектов. При диверсиях широко использовались как самодельные мины, термитные шашки, бутылки с горючей смесью, так и более сложные образцы подрывной техники, например, магнитные мины и мины замедленного действия, поступавшие на вооружение партизан с Большой земли.

В целях содействия в решении важных оперативно-стратегических задач, стоявших перед Красной армией, силами партизан проводились крупные операции в тылу врага. Значительный интерес в этом отношении представляет операция «Рельсовая война», проведённая советскими партизанами в августе – сентябре 1943 г. Задачи партизанских сил в этой операции были согласованы с планами Ставки ВГК по завершению разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве, проведению Смоленской операции и операций по освобождению Левобережной Украины. Сразу же после «Рельсовой войны» началась другая крупномасштабная партизанская операция, получившая кодовое название «Концерт». По признанию германского командования эти две операции сократили железнодорожные перевозки германских войск на 35–40%. Массовое нарушение вражеских коммуникаций в значительной степени затруднило перегруппировку отступающих гитлеровских войск, осложнило их снабжение и тем самым содействовало успешному наступлению Красной армии.

Активной формой партизанской борьбы были рейды. Рейд представлял собой совокупность боев, диверсионно-разведывательной и массово-политической деятельности. Всего за годы войны штабы партизанского движения организовали и обеспечили проведение во вражеском тылу более 40 крупных рейдов, в которых приняли участие в общей сложности свыше 100 партизанских отрядов и соединений.

Одним из главных направлений деятельности ЦШПД являлась организация разведки в интересах регулярных войск. Характерно, что с каждым годом войны наблюдалось повышение интереса советского военного командования к этому виду партизанской деятельности. Дело в том, что в ходе борьбы выявились поистине неисчерпаемые возможности партизан, как источника получения самой разносторонней информации о противнике.

Имея тесную связь с местным населением и подпольными организациями, партизаны держали под непрерывным наблюдением обширные территории в тылу врага. В результате им удавалось добывать разведданные чрезвычайной важности и передавать их советскому военному командованию и другим государственным органам. Например, с помощью партизан советскому командованию удалось своевременно вскрыть подготовку наступления немецко-фашистских войск в районе Курской дуги. Кроме ценных данных, полученных от агентурной разведки, важную роль в этом сыграла хорошо налаженная система наблюдения партизан за перевозками противника по основным железным и шоссейным дорогам.

Активная деятельность советских партизан вынуждала немецко-фашистское командование выделять для борьбы с ними и охраны коммуникаций крупные полицейские силы, охранные войска, а также значительное количество регулярных частей и соединений, предназначенных для действий на фронте. Так, начиная войну с Советским Союзом, командование вермахта для обеспечения безопасности в тыловых районах выделило 9 охранных дивизий и несколько других соединений и частей. Практика показала, что этого контингента оказалось недостаточно. Уже к середине октября 1942 г. командование только группы армий «Центр» было вынуждено отвлечь с фронта для этих целей около 12% боевого состава группы, то есть почти 10 дивизий.

Наибольшее количество регулярных немецких войск было отвлечено в мае – июне 1943 г., когда гитлеровцы интенсивно готовились к наступлению в районе Курской дуги. В это время на охране коммуникаций и борьбой с партизанами в тылу группы армий «Центр» постоянно были заняты 13 дивизий и ряд отдельных частей, что составляло около 15% количества дивизий этой группы армий. Кроме того, к участию в карательных операциях против партизан привлекались части ещё 8 дивизий, в том числе 3 танковых, что составило 23–25% от боевого состава группы армий «Центр». Безусловно, отвлечение регулярных войск не могло не сказаться на ударной мощи немецко-фашистских группировок, готовящихся для нанесения ударов на курском направлении.

Таким образом, важной особенностью борьбы советских партизан являлось то, что руководство ею было централизовано до стратегических масштабов. Создание в 1942 г. при Ставке ВГК Центрального штаба партизанского движения, внедрение стройной системы управления партизанскими силами позволила организовать подготовку партизанских кадров, наладить устойчивую связь с соединениями и отрядами, обеспечить их материально-техническое обеспечение, организовать взаимодействие партизанских формирований с Красной армией в тактическом, оперативном и стратегическом масштабе. Создание региональных ШПД с четкими функциями и улучшение связи с Большой землей придавали партизанскому движению все более организованный характер, обеспечивали большую согласованность действий партизанских сил и способствовали улучшению их взаимодействия с регулярными войсками.

[1] Постановление ГКО № 001837 от 30 мая 1942 г. Вопросы партизанского движения. (О формировании Центрального и региональных штабов партизанского движения) // Русский архив: Великая Отечественная. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Документы и материалы. Т. 20 (9). С. 114–115.

4.3. Организация и руководство партизанским движением. Особенности взаимоотношений руководства госбезопасности и центрального штаба партизанского движения

Формы организации и принципы управления вооруженными подразделениями партизан прежде всего определялись задачами и способами их боевой деятельности, а они в свою очередь зависели от различных факторов — политической обстановки, экономического состояния района, характера и результатов действий Советской Армии на фронтах, применяемых средств вооруженной борьбы, физико-географических условий, соотношения противоборствующих сил, уровня руководства партизанским движением и т. д.

Поэтому в начале Великой Отечественной войны имело место большое разнообразие в структуре партизанских формирований. Создавались партизанские группы, отряды, батальоны и полки различной численности, но предпочтение отдавалось отрядам, поскольку опыт борьбы показывал, что именно отряд являлся наиболее целесообразной для того времени формой организации. К зиме 1941/42 года отрядная структура утвердилась почти во всех оккупированных врагом районах.