Оперативное управление пассажирскими перевозками в прямом и местном сообщениях

Оперативное

управление включает комплекс мероприятий,

обеспечивающих рациональное использование

пассажирского подвижного состава и

пропускной способности железнодорожных

направлений при наиболее полном и

качественном удовлетворении потребностей

населения в перевозках. К числу таких

мероприятий относят оперативное

регулирование: размеров движения

пассажирских поездов; вместимости

составов пассажирских поездов; нормы

мест на прямую плацкарту и обратный

выезд пассажиров; числа вагонов с

переменным трафаретом и нормой мест

для посадки пассажиров на линейных

станциях, а также оперативную корректировку

протяженности маршрутов следования

пассажирских поездов.

В

зависимости от ожидаемого характера

изменения пассажиропотока, мероприятия

по его освоению могут быть подразделены

на две группы:

1) с изменением

суммарной вместимости находящихся в

обращении поездов;

2) с изменением

размеров движения пассажирских поездов.

На

практике чаще планируются мероприятия

первой группы, так как обычно стараются

максимально использовать вместимость

уже находящихся в обращении поездов, а

только затем ввести дополнительный

поезд. Увеличение вместимости отдельных

поездов, как правило, достигается за

счет частичного изменения схемы

формирования составов (путем замены

вагонов одного типа другими, имеющими

большую вместимость), прицепки

факультативных вагонов, перехода на

«летнюю» схему формирования составов.

Все

перечисленные мероприятия вызывают

изменение массы поезда и его провозной

способности. Однако систематическое

проведение некоторых мероприятий

связано с переустройством существующих

станций и сооружений.

Так,

например, прицепка к составу факультативного

вагона на некоторых станциях из-за

недостатка длины приемо-отправочных

путей вызывает приостановку маневровой

работы в горловинах, задерживает прием

и отправление других поездов.

Это

ведет к необходимости удлинения путей

и пассажирских платформ, переносу

стрелок и реконструкции горловин, но

одновременно позволяет освоить растущий

пассажиропоток без увеличения размеров

движения пассажирских поездов, т.е. на

участках с ограниченной пропускной

способностью отдалить во времени затраты

на ее усиление.

Ввод

в обращение пассажирского поезда

дополнительного расписания вызывает

съем грузовых поездов пассажирскими,

увеличивает время их простоя под обгоном

и скрещением, создает дополнительные

затруднения на станциях, имеющих

достаточное число путей для стоянок

грузовых поездов под обгоном, увеличивает

объем маневровой работы на пассажирских

технических станциях, вызывает

необходимость подбора дополнительных

вагонов и штата проводников для их

обслуживания.

Одна из основных

задач оперативного управления —

своевременное назначение и отмена

дополнительных пассажирских поездов

и прицепных вагонов. Планирование сроков

назначения и отмены проходит в три этапа

с разработкой планов:

— на предстоящий

год – для составления нового расписания

движения дальних пассажирских поездов;

— краткосрочных —

для уточнения годового плана на периоды

массовых перевозок пассажиров;

— оперативных –

для корректировки краткосрочных планов

по оперативным данным о ходе предварительной

продажи билетов и населенности

пассажирских поездов.

Планы назначения

и отмены дополнительных пассажирских

поездов и прицепных вагонов на предстоящий

год разрабатывают в период подготовки

нового расписания движения дальних

пассажирских поездов, вводимого ежегодно

в конце мая. В настоящее время этим

занимается ОАО «Пассажирские перевозки».

Краткосрочные

планы разрабатывают в период подготовки

к массовым перевозкам пассажиров и

заканчивают, как правило, за 2 месяца до

наступления таких перевозок. Максимальная

продолжительность планируемого периода

соответствует летним перевозкам – 120

дней. Продолжительность остальных

периодов варьируется в зависимости от

расположения общевыходных дней по

отношению к праздничным. Краткосрочные

планы разрабатывают с учетом информации

о состоянии пассажиропотоков и тенденциях

их изменений в период, непосредственно

предшествующий планируемому. Поэтому

точность этих планов существенно выше

годовых.

Оперативные планы

разрабатывают при необходимости внесения

оперативных изменений в схемы формирования

пассажирских поездов, периодичность

их курсирования, сроки назначения и

отмены, определенные краткосрочным

планом.

Решение задачи

оперативного управления пассажирскими

перевозками предполагает:

— анализ технической

оснащенности расчетного направления

с расчетом технико-экономических оценок

всех возможных вариантов освоения

пассажиропотока;

— анализ пассажиропотока

на расчетном направлении и выявления

закономерностей его изменения во

времени;

— разработку, на

основе проведенного анализа, вероятностной

динамической модели прогноза поступления

пассажиров на транспорт в различные

периоды перевозок;

— выбор оптимального

варианта освоения пассажиропотока по

минимуму приведенных затрат и времени

ожидания отправления пассажирами;

— оперативную

корректировку плана освоения

пассажиропотока в зависимости от

конкретно сложившейся в предплановый

период ситуации.

Анализ технической

оснащенности расчетного направления

производится с целью выявления

максимальных возможностей по обеспечению

перевозок пассажиров. При этом

рассматриваются длины отдельных участков

и их эквивалентные уклоны, количество

путей на перегонах, а также на станциях

для приема и отправления пассажирских

поездов и стоянки под обгоном грузовых

поездов; мощность и перерабатывающая

способность пассажирских технических

станций в пунктах формирования и оборота;

средства связи при движении поездов по

участкам направления; вид тяги, серия

поездного локомотива и длина тяговых

плеч по участкам направления, количество

постоянных, летних и дополнительных

поездов, заложенных в действующий график

движения на направлении; общее время

хода пассажирских поездов различных

категорий по направлению, в том числе,

чистое время в движении и в стоянках;

количество остановок и их продолжительность;

простой составов в пунктах формирования

и оборота; схемы формирования пассажирских

поездов различных категорий; их

вместимость общая и по типам вагонов;

количество составов в обороте; размеры

грузового движения на направлении и

его характеристики.

Технико-экономическая

оценка мероприятий по освоению

пассажиропотока сводится к определению

расходов эксплуатации на их осуществление,

доходов, поступающих от реализации

проездных документов, прибыли от

перевозок и сопоставление с пассажиро-часами

ожидания, возникающих при освоении

пассажиропотока по выбранному варианту.

Анализ пассажиропотока

на расчетном направлении имеет своей

целью выявление общих закономерностей

его изменения во времени и пространстве

с учетом вероятностных факторов.

Динамическая

вероятность модели пассажиропотока

должна позволять рассчитать прогноз

пассажиропотока со станций направления

как на небольшой, так и на длительный

период. При этом модель должна оперативно

реагировать как на микроизменения

пассажиропотока, вызванные случайным

характером, так и на значительные

перепады, связанные с непредвиденными

обстоятельствами (резкое ухудшение

погодных условий в местах отдыха,

введение санитарного режима и т.д.).

Выбор оптимального

варианта освоения пассажиропотока

предполагает минимизацию одновременно

двух показателей пассажирских перевозок:

-

приведенных затрат

на перевозку пассажиров; -

пассажиро-часов

ожидания, возникающих в процессе

перевозки.

Такой подход к

решению проблемы вытекает из необходимости

одновременного учета как интересов

транспорта, так и пассажиров.

Оперативная

корректировка плана освоения

пассажиропотока вызвана тем, что на

величину пассажиропотока оказывает

влияние значительное количество

факторов, носящих вероятностный

характер. Производится оперативная

корректировка по мере поступления

данных о ходе предварительной продажи

билетов на поезда, которая в данном

случае рассматривается как «упреждающий

индикатор» уровня пассажиропотока.

Процесс принятия

решения по оперативному планированию

включает следующие основные элементы:

контроль за

состоянием перевозочного процесса в

пассажирском движении на основе собранной

и соответствующим образом обработанной

информации;

выявление имеющихся

и ожидаемых отклонений от нормального

течения перевозочного процесса;

разработка возможных

вариантов (стратегий) ликвидации

имеющихся и предупреждения ожидаемых

отклонений от нормального течения

перевозочного процесса;

оценка сравнительной

эффективности стратегий на основе

формальных и неформальных критериев;

выбор оптимального

решения и его документальное оформление

в виде приказа, указания и т.п.;

контроль за

исполнением принятых решений.

Вопросы для

закрепления теоретического материала:

1. Назовите

качественные показатели работы

железнодорожного пассажирского

транспорта.

2. Назовите

количественные показатели работы

пассажирского железнодорожного

транспорта.

3. Назовите

экономические показатели работы

пассажирского железнодорожного

транспорта.

4. Назовите основные

принципы учета графика движения

пассажирских поездов.

Список литературы:

1. Под редакцией

В.А. Кудрявцева. Организация железнодорожных

пассажирских перевозок. Москва.

Издательский центр «Академия», 2004 г.,

256 с.;

2. Под редакцией

Г.В. Фомина. Пассажирские перевозки на

железнодорожном транспорте. Москва.

Транспорт, 1990 г., 224 с.;

3. М.З. Соловейчик,

Т.И. Сотников. Организация пассажирских

перевозок. Москва. Транспорт, 1983 г., 239

с.;

4. Л.В. Вахитова.

Управление пассажирскими перевозками

на железнодорожном транспорте. Алматы.

КазАТК, 2009 г., 96 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Содержание

Введение

1 Технико-эксплуатционная характеристика пассажирской станции

2 Организация работы пассажирской станции в дальнем и местном сообщениях

2.1 Общее и оперативное руководство пассажирской станцией, оперативное планирование

2.2 Определение густоты движения пассажиров на заданном полигоне

2.3 Расчет плана формирования пассажирских поездов

2.4 Определение потребного числа составов поездов и парка пассажирских вагонов

2.5 Организация пассажирских перевозок в пригородном сообщении

2.6 Расчет показателей пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщениях

3 Расчет экономических показателей пассажирской станции (эксплуатационный штат, численность работников, фонд заработной платы, производительность труд)

3.1 Расчет контингента станции

3.2 Расчет фонда заработной платы

3.3 Расчет среднемесячной заработной платы

3.4Расчет производительности труда

4 Технологический процесс вокзала

5 Построение графика движения поездов

6Обеспечение безопасности пассажиров на станции

7 Обеспечение безопасности движения, техники безопасности, охранаокружающей среды

Заключение

Список использованных источников

Приложение А — Немасштабная схема пассажирской станции

Приложение Б — Схема структуры управления пассажирской станцией

Приложение В — График движения поездов

Приложение Г — Обеспечение безопасности пассажиров на станции

ВВЕДЕНИЕ

Пассажирская железнодорожная станция — раздельный пункт сети железных дорог, осуществляющий обслуживание пассажиров, подготовку подвижного состава к перевозкам и организацию движения пассажирских поездов. Такие станции сооружают в крупных городах, промышленных центрах и курортных районах. В зависимости от основного назначения различают три вида пассажирских станций:

—обслуживающие дальнее, местное и пригородное движение ;

—головные, обслуживающие только пригородное движение;

—зонные на пригородных участках,включая пересадочные станции в пунктах слияния или пересечения с линиями метрополитена.

Железнодорожный транспорт выполняет огромный объем перевозок, должны полностью обеспечивать и своевременно удовлетворять потребности населения в перевозках, создавать условия для безопасного и удобного следования при высоком качестве обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах, организации и расширении услуг. Выполнение этих задач возможно только при движении пассажирских поездов всех категорий строго по расписанию, техническом и санитарном состоянии подвижного состава и постоянных устройств, при перевозке пассажиров, четкой организации продажи билетов.

Пассажирские станции предназначены для обслуживания пассажиров и пассажирского движения в крупных городах; для удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках; обеспечения безопасности и должного сервиса; своевременной перевозки и сохранности багажа. Пассажирские станции должны включать следующий комплекс устройств:

— вокзал и привокзальную площадь;

— перронные пути и пассажирские платформы;

— почтово-багажные устройства;

— пассажирские технические станции (или парки) и прочие пути.

Основу организации работы пассажирских станций составляют:

— технологический процесс;

— план-график работы станции;

— технологический процесс работы вокзала.

Железные дороги должны обеспечивать потребность населения в пассажирских перевозках, безопасность пассажиров при пользовании железнодорожным транспортом, необходимые удобства для пассажиров, культурное обслуживание их на вокзалах и в поездах, своевременную перевозку и сохранность багажа и пассажиров. Работники железных дорог должны быть вежливыми и предупредительными к пассажирам, принимать меры к устранению недостатков в их обслуживании независимо от того, по чьей вине из работников транспорта они допущены.

1ТЕХНИКО—ЭКСПЛУТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАССАЖИРСКОЙ СТАНЦИИ

Станция Ив. является односторонней грузовой станцией 2 класса с комбинированным расположением парков, предназначена для поездной, пассажирской, грузовой работы, а также производства маневровой работы.

Для выполнения этих операций имеются следующие устройства:

I

путь

Главный

,

предназначен

для

приема

и

отправления

пассажирских

и

грузовых

поездов

обоих

направлений

;

2

путь

приемоотправочный

,

предназначен

для

приема

и

отправления

пассажирских

и

грузовых

поездов

обоих

направлений

;

3

путь

приемоотправочный

,

предназначен

для

приема

и

отправления

пассажирских

и

грузовых

поездов

обоих

направлений

;

4

путь

приемоотправочный

,

предназначен

для

приема

и

отправления

грузовых

поездов

обоих

направлений

,

почтово

—

багажных

и

туристических

;

5

путь

приемоотправочный

,

предназначен

для

приема

и

отправления

грузовых

поездов

обоих

направлений

;

6

путь

приемоотправочный

,

предназначен

для

приема

и

отправления

грузовых

поездов

обоих

направлений

;

7

путь

приемоотправочный

,

предназначен

для

приема

и

отправления

грузовых

поездов

обоих

направлений

(

для

отстоя

пассажирских

вагонов

и

путевых

машин

).

Также имеется ранжирный парк (РП). Он имеет следующие пути:

8

путь

отправочный

,

предназначен

для

одиночных

локомотивов

,

ССПС

в

четном

направлении

и

отстоя

пригородных

и

пассажирских

составов

;

9

путь

отправочный

,

предназначен

для

одиночных

локомотивов

,

ССПС

в

четном

направлении

и

отстоя

пригородных

и

пассажирских

составов

;

10

путь

для

отстоя

вагонов

,

предназначен

для

пригородных

и

пассажирских

составов

;

11

путь

для

отстоя

вагонов

,

предназначен

для

пригородных

и

пассажирских

составов

;

12

путь

для

отстоя

вагонов

,

предназначен

для

пригородных

и

пассажирских

составов

;

13

путь

для

отстоя

вагонов

,

предназначен

для

пригородных

и

пассажирских

составов

;

14

путь

для

отстоя

вагонов

,

предназначен

для

пригородных

и

пассажирских

составов

;

15

путь

для

отстоя

вагонов

,

предназначен

для

пригородных

и

пассажирских

составов

;

16

путь

для

отстоя

вагонов

,

предназначен

для

пригородных

и

пассажирских

составов

.

Приемоотправочный парк и ранжирный парк расположены параллельно. Формирование поездов производится на соединительных путях № 2В и 3В:

2

В

–

соединительный

;

3

В

–

соединительный

.

Прочие пути: грузовой двор, контейнерная площадка:

21

путь

—

предохранительный

тупик

;

22

путь

—

соединительный

путь

;

23

путь

—

погрузочно

—

выгрузочный

,

для

багажных

вагонов

;

24

путь

—

для

отстоя

вагонов

пассажирских

,

служебно

—

технических

вагонов

;

29

путь

—

для

отстоя

вагонов

;

2

Г

путь

—

для

отстоя

вагонов

;

3

Г

путь

—

погрузочно

—

выгрузочный

;

4

Г

путь

—

погрузочно

—

выгрузочный

;

6

Г

путь

—

для

отстоя

вагонов

;

7

Г

путь

—

для

отстоя

вагонов

;

8

Г

путь

—

погрузочно

—

выгрузочный

;

12

Г

путь

—

погрузочно

—

выгрузочный

;

13

К

путь

—

для

отстоя

вагонов

(

путь

закрыт

для

движения

);

14

К

путь

—

для

отстоя

вагонов

(

путь

закрыт

для

движения

);

15

К

путь

—

погрузочно

—

выгрузочный

(

путь

закрыт

для

движения

);

16

К

путь

—

погрузочно

—

выгрузочный

;

17

К

путь

—

погрузочно

—

выгрузочный

;

18

К

путь

—

погрузочно

—

выгрузочный

;

На станции выполняются следующие виды работ с пассажирскими поездами:

прием

и

отправление

пассажирских

поездов

всех

видов

сообщений

,

в

том

числе

транзитных

,

своего

формирования

и

по

обороту

;

формирование

и

оборот

пассажирских

поездов

всех

видов

сообщений

,

в

том

числе

по

основному

(

оборотному

)

мотор

—

вагонному

депо

;

техническая

обработка

,

очистка

ЭЧТК

,

экипировка

транзитных

пассажирских

,

в

том

числе

со

сменой

локомотивов

,

локомотивных

бригад

,

отцепкой

и

прицепкой

вагонов

;

обслуживание

пассажиров

,

прием

и

выдача

багажа

и

почты

,

погрузка

и

выгрузка

багажа

и

почты

;

техническое

обслуживание

и

ремонт

пассажирских

вагонов

,

проведение

ТОР

,

опробование

тормозов

,

отстой

составов

поездов

,

отстой

пассажирских

вагонов

включая

вагоны

новой

постройки

,

находящиеся

в

ожидании

технического

обслуживания

,

ремонта

,

исключения

из

инвентарного

парка

;

производство

маневровой

работы

с

пассажирскими

вагонами

по

формированию

поездов

,

отцепке

и

прицепке

вагонов

,

подаче

—

уборке

вагонов

к

пунктам

ремонта

,

отстоя

,

экипировки

(

в

том

числе

вагонов

—

ресторанов

и

вагонов

с

купе

—

буфетом

),

мойки

,

погрузки

и

выгрузки

почты

и

багажа

;

производство

маневровой

работы

с

вагонами

грузового

парка

для

обеспечения

хозяйственных

нужд

пассажирского

вагонного

участка

Ярославль

Северного

филиала

АО

ФПК

;

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАССАЖИРСКОЙ СТАНЦИИ В ДАЛЬНЕМ И МЕСТНОМ СООБЩЕНИЯХ

2.1 Общее и оперативное руководство пассажирской станцией, оперативное планирование

Начальник станции руководит работой станции и несет полную ответственность за выполнение показателей работы станции и установленных заданий. Руководство оперативной работой станции возлагается на заместителя начальника станции по оперативной работе (ДСЗД). Он осуществляет контроль за выполнением суточных и сменных планов, соблюдением технологического процесса, обеспечением безопасности движения. Непосредственное руководство оперативной работой осуществляют сменные работники: ДСЦ, сменный инженер по грузовой и коммерческой работе, дежурный по станции (ДСП). Каждый из них выполняет обязанности в соответствии с должностными инструкциями. Для оперативного руководства работой станции, контроля и анализа выполнения сменного задания и технологического процесса дежурный по станции в процессе дежурства ведёт настольный журнал движения поездов и локомотивов формы ДУ-3 и книгу учёта исполненной работы.

Оперативное планирование предназначено для того, чтобы с учетом конкретных условий работы в каждые сутки, смену наиболее рационально использовать технические средства и штат станции для выполнения и перевыполнения плана перевозок, способствует беспрепятственному приему, своевременному формированию и отправлению поездов, сокращению времени нахождения вагонов на станции, повышению производительности маневровых средств, выполнению планов погрузки, строгого соблюдения графика движения. Чем меньше период планирования, тем точнее в плане можно отразить реальные условия работы, но при этом на более короткий срок создается план дальнейшей работы.Оперативный план показываеточередность расформирования и обработки по прибытии прибывших составов,

формирование, вывода на пути отправления, обработки по отправлению, а также определяет время, к которому должны быть выведены вагоны с грузовых фронтов для включения их в формируемые составы. Оперативное планирование работы станции основано на своевременнойинформации о подходе поездов. Станция получает два вида информации: предварительную и точную.

Предварительная информация содержит данные о количестве поездов, которые должны прибыть на станцию в предстоящие 12 часов с выделением поездов, поступающих в переработку и количестве вагонов, прибывших под выгрузку.Периодически через 4-6 часов из отделения дороги передается на станцию откорректированная информация, которая содержит следующие данные о каждом поезде: номер, предполагаемое время прибытия, общее число вагонов и вес, условная длина поезда и станция назначения, а для поездов, поступающих в расформирование – количество вагонов по назначениям плана формирования и число вагонов, поступающих под выгрузку.

Точная информация о подходе поездов в виде телеграмм – натурных листов передается в информационный центр станции со станций формирования на поезда, поступающие в переработку (кроме сборных). На поезда, время хода которых от станции формирования до станции расформирования мало (вывозные, передаточные поезда) передают телеграммы – сводки, где указывают номер, индекс поезда, намечаемое время отправления, количество, условную длину и массу групп вагонов по назначениям станции расформирования.телеграмма – сводка должна быть передана не позднее чем через 10 мнут после окончания формирования состава. Информацию о составах сборных поездов в объеме телеграммы – сводки передает отделение дороги.

2.2 Определение густоты движения пассажиров на заданном полигоне

Исходные данные для расчета густоты движения пассажиров получают на основе прогнозирования их размеров на перспективу в зависимости от различных факторов или путем моделирования перевозочного процесса.

Густота движения пассажиров по участкам рассчитывается на основе отдельных струй пассажиропотоков, заданных в графической или табличной форме. Результирующие данные после соответствующей обработки представляются в виде диаграммы, и приводятся в таблице для расчета оптимального плана формирования пассажирских поездов.

Густота движения пассажиров определяется простым сложением величин струй пассажиропотоков по каждому участку. Так, например, для пассажиропотока, приведенного в табл. 2.1, результирующая густота движения (рис.2.1) по каждому участку составит величины, записанные в табл. 2.1.

Таблица 2.1 — Данные к расчету плана формирования пассажирских поездов

Сообщения

Пассажиропоток,

тыс.чел

Расчетная вместимость поезда,

тыс.чел

Оценка поезда

Условное обозначение

Ив—Яр

5,7

0,89

5,4

X1

Ив—Нер

3,8

0,97

4,0

X2

Ив—Фурм

4,5

1,05

3,2

X3

Ив—Ерм

2,6

1,22

2,2

X4

Ерм—Яр

5,9

1,10

3,5

X5

Ерм—Нер

4,9

1,12

2,1

X6

Ерм—Фурм

2,8

1,26

1,1

X7

Фурм—Яр

4,5

0,99

3,9

X8

Фурм—Нер

2,3

1,53

2,2

X9

Нер—Яр

3,8

1,28

1,2

X10

А Б В Г Д

4,5

2,6 5,9

4,5

3,8

16,6 27,6 27,1 19,9

Рис. 2.1 — Густота пассажиропотоков по участка, тыс. чел

2.3 Расчет плана формирования пассажирских поездов

Известно несколько способов расчета плана формирования пассажирских поездов:

по

условиям

освоения

пассажиропотока

;

при

случайном

характере

пассажиропотоков

;

по

условию

минимизации

пробега

свободных

мест

.

При этом в расчеты могут быть заложены дополнительные условия и ограничения: по загрузке станции, по пропускной способности железнодорожных линий, с учетом пересадок пассажиров или обеспечения заданного уровня беспересадочных сообщений и др.

В дипломном проекте расчет плана формирования производится по наиболее распространенной методике — по условиям освоения пассажиропотока с использованием симплекс—метода.

Для расчета, помимо данных о густоте движения пассажиров, требуется информация о населенности поездов различных назначений, а также сведения об удельных затратах, приходящихся на один поезд каждого назначения. Последние необходимы для экономической оценки вариантов плана формирования поездов.

Населенность поезда рассчитывается по формуле:

, (2.1)

гдеm — число категорий вагонов;

nвi — количество вагонов i-й категории в составе пассажирского поезда;

a вi – число мест в вагоне i-й категории.

=1×18+9×36+10×54=882 =0,88 тыс.чел.

=1×18+7×36+10×54+2×81=972=0,97 тыс.чел.

=4×36+15×54+1×81=1035=1,04 тыс.чел.

=1×36+13×54+6×81=1224=1,24 тыс.чел.

=5×36+11×54+4×81=1098=1,09 тыс.чел.

=2×18+4×36+7×54+7×81=1125=1,13 тыс.чел.

=2×36+7×54+10×81=1260=1,26 тыс.чел.

=1×18+1×36+10×54+5×81=999=0,99 тыс.чел.

=2×36+8×54+10×81=1314=1,31 тыс.чел.

=1×36+8×54+10×81=1278=1,28 тыс.чел.

Расчет плана формирования пассажирских поездов для данных, приведены в таблице 2.2

Таблица 2.2 — План формирования пассажирских поездов

Сообщения

Населенность

поезда, тыс.чел.

Ив—Яр

0,88

Ив—Нер

0,97

Ив—Фурм

1,04

Ив—Ерм

1,24

Ерм—Яр

1,09

Ерм—Нер

1,13

Ерм—Фурм

1,26

Фурм—Яр

0,99

Фурм—Нер

1,31

Нер—Яр

1,28

После арифметических преобразований:

F=122,56-(0,36Х1+0,2Х2+0,96Х3+0,34Х5+1,26Х6+1,48Х ,min (2.2)

F=122,56-(0,36×5,7+0,2×3,8+0,96×4,5+0,34×5,9+1,26×4,9+1,48×4,5)=

122,56-21,9=100,6 min.

Следовательно, если осваивать пассажиропоток поездами, обращающимися между соседними станциями, их число будет строго соответствовать густоте пассажиропотока по каждому участку, а суммарные затраты на выполнение перевозок могут быть оценены в 100,6 стоимостную единицу. Однако этот вариант может быть улучшен.

При решении задачи оптимальный план формирования пассажирских поездов был получен после базисного решения. Он предусматривает следующие назначения:

Ив

—

Фурм

–

13

поездов

;

Ерм

—

Фурм

–

8

поездов

;

Фурм

—

Нер

–

5

поезд

;

Фурм

—

Яр

–

20

поездов

.

Дробную часть результирующего числа пассажирских поездов округляем по правилу:

до

0,2

—

отбрасываем

;

от

0,2

до

0,7

—

округляем

до

0,5

и

предусмотреть

назначение

дополнительного

пассажирского

поезда

с

режимом

движения

«

через

день

»;

более

0,7

—

округляем

до

1.

Анализ полученных результатов показывает отсутствие прямых поездов назначением А—Д. Следовательно, пассажиры, следующие из А до Д будут делать две пересадки: одну – на станции Б , вторую – на станции Б или В. Пассажиры других маршрутов следующих до станции Д будут вынуждены делать пересадку на станции Г. Пассажиры других маршрутов будут доезжать до станции назначения без пересадки.

2.4Определение потребного числа составов поездов и парка пассажирских вагонов

После расчета оптимального плана формирования пассажирских поездов необходимо перейти к определению потребного их числа для каждого назначения и в целом для рассматриваемого полигона.

Нахождение потребного числа составов может проводиться графическим или аналитическим путем.

В первом случае выполняют построение графика следования пассажирских поездов (отдельно каждого назначения) и их оборота на головной и конечной станциях. При этом период, на который строят график, принимают не менее длительности оборота одного состава. Затем по графику подсчитывают потребное число составов «в обороте».

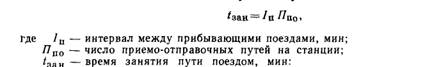

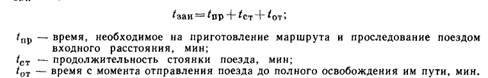

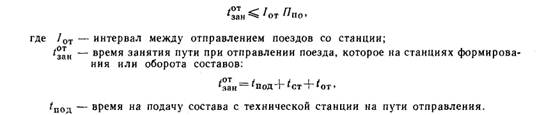

В дипломном проекте следует отдать предпочтение аналитическому методу. В этом случае потребное число составов пассажирских поездов каждого назначения может быть рассчитано по формуле (с округлением до целого большего):

=, (2.3)

гдеNпсi – потребное число составов пассажирских поездов i-го назначения;

Tо6i – продолжительность оборота пассажирского поезда i-го назначения;

Ipi – расчетный интервал отправления пассажирских поездов i-го назначения с головной станции:

= , где (2.4)

Nni– число пассажирских поездов i-го назначения, рассчитанное в соответствии с оптимальным планом их формирования.

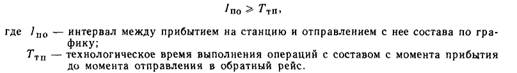

Продолжительность оборота состава пассажирского поезда:

= ++++ ∑+ (+2)(+), (2.5)

гдеtгi,tобi – минимальное время нахождения пассажирского состава соответственно на головной станции и на станции его оборота,

( = 7,5);

= 8,4 ) ч;

, – время хода пассажирского поезда i-го назначения соответственно в четном и нечетном направлениях,

(,=6,6; ,=4,5);

(,=5,2) ч;

∑ – суммарное время стоянок пассажирского поезда i-го назначения на попутных станциях за один оборот при следовании его в четном и нечетном направлениях,

(∑=0,2) ч;

– количество попутных станций, на которых пассажирский поезд i-го назначения имеет остановки за полное время его оборота

( = 2);

, – время на разгон и замедление пассажирского поезда

(,=0,03) ч.

=7,5+8,4+6,6+6,6+0,2+(2+2)(0,03)=29,42 ч;

=7,5+8,4+4,5+4,5+0,2+(2+2)(0,03)=25,22 ч ;

=7,5+8,4+5,2+5,2+0,2+(2+2)(0,03)=25,9 ч ;

=7,5+8,4+6,6+6,6+0,2+(2+2)(0,03)=29,42 ч.

Продолжительность оборота состава пассажирского поезда можно показать графически для каждого участка:

Рис.2.2 — График продолжительности оборота пассажирского поезда на участке Фурм—Нер (также для участков Ерм—Фурм, Ив—Ерм, Фурм—Нер—Яр).

= =1,8 ч;

= =3 ч;

Расчетный интервал следования поездов данного назначения:

= =4,8 ч;

= =1,2 ч.

= =16 составов;

= =8 составов;

= =5 составов;

= =24 составов;

В дальнейшем, зная композицию каждого состава и их количество, определяют потребность в парке пассажирских вагонов : купейных, плацкартных, мягких, общих, вагон—ресторанов, багажных, почтовых.

= , (2.6)

гдеР – число назначений пассажирских поездов в оптимальном плане их формирования;

– рассчитанное число пассажирских составов i-го назначения «в обороте»;

– количество вагонов данного типа в составах поездов i-го назначения.

Мягких вагонов:

=16×0=0 вагонов

=8×0=0 вагонов

= 5×0=0 вагонов

=24×1=24 вагонов

Купейных вагонов:

=16×4=64 вагонов

=8×2=16 вагонов

= 5×2=10 вагонов

=24×1=24 вагонов

Плацкартных вагонов:

=16×15=240 вагонов

=8×7=56 вагонов

= 5×6=30 вагонов

=24×10=240 вагонов

Общих вагонов:

=16×1=16 вагонов

=8×10=80 вагонов

= 5×14=70 вагонов

=24×5=120 вагонов

Вагон—ресторан:

=16×0=0 вагонов

=8×0=0 вагонов

= 5×0=0 вагонов

=24×1=24 вагонов

Багажных вагонов:

=16×1=16 вагонов

=8×0=0 вагонов

= 5×1=5 вагонов

=24×0=0 вагонов

Почтовых вагонов:

=16×0=0 вагонов

=8×0=0 вагонов

= 5×0=0 вагонов

=24×1=24 вагонов

Исходя из расчетов на заданном полигоне следует проложить 26 пар пассажирских поездов.

2.5 Организация пассажирских перевозок в пригородном сообщении

Для обеспечения освоения пригородного пассажиропотока необходимо установить потребное число поездов. Размеры движения пригородных поездов зависят от пассажиропотока и вместимости подвижного состава. При расчете размеров движения пригородных поездов учитываются особенности пригородных перевозок, их массовость, неравномерность распределения по зонам, временам года, дням недели и часам суток.

Число пригородных поездов определяется из условия проезда в вагоне количества пассажиров равного числу сидячих мест. Допускается проезд 50% пассажиров, занимающих места для стояния (от числа сидячих мест), если продолжительность их поездки не превышает 25 – 30 мин и 75% – при продолжительности поездки в пределах 10 – 15 мин. Исходя из этого положения, потребное число пар пригородных поездов для каждой i-й зоны определяется из условия:

= max , (2.7)

– густота движения пассажиров на i-м перегоне(=45400,=45000, ,=43200, ,=39600, ,=35500);

– число сидячих мест в составе пригородного поезда

(= 10 × 108 =1080 мест);

– коэффициент, учитывающий пассажиров, проезжающих «стоя»; для перегонов, удаленных от головной (зонной) станции на расстояние, соответствующее времени поездки пассажиров в пределах 10-15 мин – = 1,75; 15-30 мин — = 1,5 и более 30 мин — = 1.

Число пар пригородных поездов для участка Ив—Нер. будет равно:

для перегона Ив.:

= =24 пары поездов;

для перегона Ив—Ерм.:

= =28 пар поездов;

для перегона Ерм—Фурм.:

= =40 пар поездов;

для перегона Фурм—Нер.:

= =37 пар поездов, следовательно, нужно проложить 40 пары поездов пригородных поездов, из которых одна часть проследует до станции Ерм., другая – до зонной станции Нер., а оставшиеся поезда будут иметь оборот по зонной станции Нер.

для перегона Нер—Яр.:

= =19 пары поездов;

Расчеты производятся для каждого участка.

Согласно расчетам, по формуле потребное число пригородных пассажирских поездов для первой зоны Ив—Нер. – 40 пары поездов, для второй зоны Нер—Яр. – 24 пары поездов и для третьей зоны Ив—Ерм. – 19 пар поездов, то окончательно принимаем следующий вариант организации их следования по пригородному участку:

назначение

Ив

—

Ерм

.

–

28

пар

поездов

;

назначение

Ив

—

Нер

.

–

40

пар

поездов

;

назначение

Нер

—

Яр

.

–

24

пар

поездов

.

2.6 Расчет показателей пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщении

Для оценки объема выполненной работы и качества использования подвижного состава применяется система количественных и качественных показателей по дальнему и местному пассажирскому движению.

Количественные показатели:

1)Количество отправленных пассажиров:

=2, где (2.8)

где s – число струй пассажиропотоков;

– величина i-й струи пассажиропотока.

=2×(5,4+ 4,0 + 3,2 + 2,2 + 3,5 + 2,1 + 1,1 + 3,9 + 2,2 + 1,2)=57,60 тыс.чел

2)Пассажирооборот (пасс.-км):

П=2 , (2.9)

где – количество участков на рассматриваемом полигоне:

– густота движения пассажиров на i-м участке полигона, чел.;

– протяженность i-го участка (L1=189, L2=300,L3=320,L4=350) км.

П=2×(16,6×189+27,6×300+27,1×320+19,9×350)=2×(3137,+8280+8672+6965)=54109 пасс.-км

3)Пробег поездов ( поездо—км):

=2, (2.10)

где – расстояние пробега пассажирского поезда i-го назначения (расстояние между головной и станцией оборота пассажирского поезда i-го назначения), км.

=2×(16×189+8×300+5×320+24×350)=30848 поездо-км

4)Пробег вагонов (вагоно—км):

=2 , (2.11)

где – число вагонов в пассажирских поездов i-го назначения (количество вагонов в составе каждого m1=21, m2=19, m3=23, m4=19).

=2×(16×189×21+8×300×19+5×320×23+24×350×19)=2(63504+45600+36800+159600) = 611008 ваг.-км

5)Вагоно—осе—км:

=8 , (2.12)

=8×305504=2444032 ваг.-осе-км

Средняя дальность поездки пассажиров (км):

=, (2.13)

= =939,39 км

)Средний состав пассажирского поезда в вагонах:

=, (2.14)

= = 20 вагонов

редний состав пассажирского поезда в осях:

= (2.15)

= = 82 оси

Качественные показатели пассажирских перевозок определяем по формулам:

1)Среднее время оборота составов, ч:

= , (2.16)

рассчитывают для каждого назначения пассажирских поездов в оптимальном плане их формирования.

= = = =28,45 ч

Среднесуточный пробег состава пассажирского поезда, км:

= , (2.17)

= = = =485,25 км

) Средняя населенность (пассаж.) состава:

=, (2.18)

= = 1,75 тыс.чел

дняя населенность (пассаж.) вагона:

=, (2.19)

= =0,08 тыс.чел

)Коэффициент использования вместимости составов:

= , (2.20)

где – средневзвешенное число посадочных мест в составах пассажирских поездов, рассчитываемое по формуле:

= , (2.21)

где – число посадочных мест в пассажирском поезде i-го назначения

= = = = 1.05 тыс.чел

==1,6

5)Ходовая скорость движения пассажирских поездов, км/ч:

=, (2.22)

= = = = 24,9 км/ч

6) Техническая скорость движения поездов, км/ч:

=, (2.23)

= = = км/ч

7) Потребное число составов пассажирских поездов в обороте () определяется по графику:

=26 поезда

Потребный парк вагонов пассажирских поездов:

= , (2.24)

=26×10=260 вагонов

) Средний простой составов пассажирских поездов на головной станции и в пунктах оборота ):

= 29,42 ч;

= 25,22 ч;

=25,9 ч;

=29,42 ч.

3 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ СТАНЦИИ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ШТАТ, ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА)

3.1 Расчет контингента станции

Расчет численности работников станции производится с учетом зон обслуживания, совмещения профессий и мероприятий повышающих производительность труда. Численность работников станции планируется по хозяйствам , производствам и группам, а так же по профессиям и должностям.

В плане по труду рассматривается определение численности цехового персонала и аппарата управления. Потребность в цеховом персонале устанавливается на основе действующей номенклатуры в зависимости от объема работ, нормы обслуживания и количества смен. Численность работников аппарата управления определяется на основе типовых штатных расписаний.

Для определения численности цехового персонала используется среднеотраслевая норма потребности в контингенте станции , которые приведены в таблице3.1

Таблица 3.1 — «Среднеотраслевые нормативы контингента станции»

Статья расхода

Наименование профессии или должностей

Норма на измеритель, чел.

2034

Штат станции занятый на маневровый локомотив

Дежурный по району формирования .

Составители поездов.

1 на район

1 на ман. локомотив

2030

Технологический штат станции

Дежурный по станции.

Дежурный по парку.

Сигналист при закреплении составов.

Оператор ЭВМ.

1 в смену

по 1 в смену на парк

прибытия и отправления

по 2 в смену на парк

прибытия и отправления

2 в смену

2040

Штат по обслуживанию зданий, сооружений, оборудованию

Рабочий по уборке помещений.

Электрик.

Машинист котельной.

1 на 500 м2 помещений

1 на станцию

1 в смену

1001

Штат по грузовой работе

Приемосдатчик багажа.

3 в смену

830

Руководители и специалисты

Начальник станции.

Зам. начальника станции.

Главный инженер.

Бухгалтер.

Кассир.

Инженер.

1 на станцию

1 на станцию

1 на станцию

1 на станцию

1 на станцию

3 на станцию

На основании отраслевых нормативов и исходных данных, производим расчет численности штата станции:

Дежурный

по

району

формирования

: 1

×3=1

чел

.

Составители

поездов

: 1

×4= 4

чел

.

Дежурный

по

станции

: 1

×3=3

чел

.

Дежурный

по

парку

: (1+1)

×3=6

чел

.

Сигналист

по

закреплению

составов

: (2+2)

×3=12

чел

.

Оператор

ЭВМ

: 2

×3=6

чел

.

Рабочий

по

уборке

помещений

: (1800+2100)/500=8

чел

.

Электрик

: 1

×1=1

чел

.

Машинист

котельной

: 1

×3=3

чел

.

Приемосдатчик

багажа

: 3

×3=9

чел

..

Начальник

станции

: 1

×1=1

чел

.

Зам

.

начальника

станции

: 1

×1=1

чел

.

Главный

инженер

: 1

×1=1

чел

.

Бухгалтер

: 1

×1=1

чел

.

Кассир

: 1

×1=1

чел

.

Инженер

: 3

×1=3

чел

.

На основании расчетных и нормативных данных формируется штат станции и составляется штатное расписание персонала в таблице 3.2

.

Таблица 3.2 — «Штатное расписание»

Категория

Профессия или должность

Кол-во

чел.

Тарифный

разряд

Премия

за месяц

Надбавка за тяж. и вредные условия

Надбавка за ночное время

Оплата за выходные дни

Доплата за проф. Мастер.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рабочие

Составители поездов.

Сигналист по закреплению составов.

Раб. по уборке пом.

Электрик

Приемосдат. багажа.

Машинист котельной.

4

12

8

1

9

3

5

5

3

5

4

4

50%

50%

50%

50%

50%

50%

24%

24%

24%

—

24%

—

40%

40%

—

—

40%

40%

2р

2р

2р

2р

2р

2р

20%

20%

—

20%

16%

16%

Итого

37

Служащие

Дежурный по району формирования

Дежурный по станции

Дежурный по парку.

Оператор ЭВМ.

3

3

6

6

4

8

6

7

40%

40%

40%

40%

—

—

—

—

40%

40%

40%

40%

2р

2р

2р

2р

16%

24%

24%

24%

Итого

18

Специалисты

Кассир

Бухгалтер.

Инженер.

1

1

3

10

14

12

50%

50%

50%

—

—

—

—

—

—

2р

2р

2р

24%

24%

24%

Итого

5

Руководители

Начальник станции.

Зам. начальника ст.

Главный инженер.

1

1

1

16

15

15

100%

100%

100%

—

—

—

—

—

—

—

—

—

24%

24%

24%

Итого

3

Всего

63

3.2 Расчет фонда заработной платы

Задачей планирования труда на станции является определение оптимальной потребности в трудовых ресурсах и формирование фонда оплаты труда. Данная задача решается при помощи составления плана по труду, который направлен на рациональное использование трудовых и денежных ресурсов.

План по труду содержит следующие показатели:

Производительность

труда

;

Численность

работающих

;

Фонд

оплаты

труда

;

Средне

—

заработная

плата

персонала

.

Расчет фонда оплаты труда производится исходя из запланированной численности, тарифного разряда, тарифной ставки, установленных доплат и премий. Фонд оплаты труда включает:

Основную

заработную

плату

по

категориям

работающих

;

Дополнительную

заработную

плату

сотрудников

;

Отчисления

на

социальное

страхование

.

Основная заработная плата включает в себя выплаты, которые начисляются сотрудникам за выполнение или должностных обязанностей.

Расчет основной заработной платы по категориям работающих.

Определяем базовую тарифную ставку исходя из размера МРОТ=7500 руб. и средне нормы часов за месяц=165,5.

ЧТС ==45,32 руб.

Расчет заработной платы рабочих.

Составители поездов:

ЧТС5р=45,32×2,12=96,08 руб.

Осн.з. п.=96,08×165,5=15901,24 руб.

Премия =15901,24×0,5=7950,62 руб.

За тяж. и вр. услов.=15901,24×0,24=3816,29 руб.

За ноч. время = ×96,08×0,4=2119,9 руб.

Вых. и празд. дни=32×96,08×2=6149,12 руб.

Проф. мастер.=15901,24×0,2=3180,25 руб.

Итого:15901,24+7950,62+3816,29+2119,9+6149,12+3180,25=39117,42×4чел.=

=156469,68 руб.

Сигналист по закреплению составов:

ЧТС5р=45,32×2,12=96,08 руб.

Осн.з. п.=96,08×165,5=15901,24 руб.

Премия =15901,24×0,5=7950,62 руб.

За тяж. и вр. услов.=15901,24×0,24=3816,29 руб.

За ноч. время =×96,08×0,4=2119,9 руб.

Вых. и празд. дни=32×96,08×2=6149,12 руб.

Проф. мастер.=15901,24×0,2=3180,25 руб.

Итого:15901,24+7950,62+3816,29+2119,9+6149,12+3180,25=39117,42×12чел.= =469409,04руб.

Рабочий по уборке помещений:

ЧТС3р=45,32×1,35=61,18 руб.

Осн.з. п.=61,18×165,5=10125,29 руб.

Премия =10125,29×0,5=5062,64 руб.

За тяж. и вр. услов.=10125,29×0,24=2430,67 руб.

Вых. и празд. дни=32×61,18×2=3915,52 руб.

Итого: 10125,29+5062,64+2430,67+3915,52=21533,52×8чел.=172268,16 руб.

Электрик:

ЧТС5р=45,32×1,73=78,41 руб.

Осн.з. п.=78,41×165,5=12976,85 руб.

Премия =12976,85×0,5=6488,43 руб.

Вых. и празд. дни.=32×78,41×2=5018,24 руб.

Проф. мастер.=12976,85×0,2=2595,36 руб.

Итого: 12976,85+6488,43+5018,24+2595,36=27078,88×1чел.=27078,88 руб.

Машинист котельной:

ЧТС4р=45,32×1,55=70,25 руб.

Осн.з. п.=70,25×165,5=11626,37 руб.

Премия =11626,37×0,5=5813,18 руб.

За ноч. время = ×70,25×0,4=1549,99 руб.

Вых. и празд.дни=32×70,25×2=4496 руб.

Проф .мастер.=11626,37×0,16=1860,22 руб.

Итого: 11626,37+5813,18+1549,99+4496+1860,22=25345,76×3чел.=76037,28 руб.

Приемосдатчик багажа:

ЧТС4р=45,32×1,89=85,65 руб.

Осн.з. п.=85,65×165,5=14175,07 руб.

Премия =14175,07×0,5=7087,53 руб.

За тяж. и вр. услов.=14175,07×0,24=3402,02 руб.

За ноч. время = ×85,65×0,4=1889,78 руб.

Вых. и празд. дни=32×85,65×2=5481,6 руб.

Проф. мастер.=14175,07×0,16=2268,01 руб.

Итого:14175,07+7087,53+3402,02+1889,78+5481,6+2268,01=34304,01×9чел.= =308736,09 руб.

Всего по категории рабочих: 156469,68+469409,04+172268,16+27078,88+76037,28+308736,09=1.209.999,13 руб.

Расчет заработной платы служащих.

Дежурный по району формирования:

ЧТС4р=45,32×1,9=86,11 руб.

Осн.з. п.=86,11×165,5=14251,20 руб.

Премия =14251,20×0,4=5700,48 руб.

За ноч. время = ×86,11×0,4=1899,93 руб.

Вых. и празд. дни=32×86,11×2=5511,04 руб.

Проф. мастер.=14251,20×0,16=2280,19 руб.

Итого:14251,20+5700,48+1899,93+5511,04+2280,19=29645,84×3чел.=88937,52 руб.

ДСП:

ЧТС8р=45,32×2,8=126,89 руб.

Осн.з. п.=126,89×165,5=21000,29 руб.

Премия =21000,29×0,4=8400,12 руб.

За ноч. время = ×126,89×0,4=2799,70 руб.

Вых. и празд. дни=32×126,89×2=8120,96 руб.

Проф. мастер.=21000,29×0,24=5040,07 руб.

Итого: 21000,29+8400,12+2799,70+8120,96+5040,07=45361,14×3чел.=136083,42 руб.

Дежурный по парку:

ЧТС6р=45,32×2,38=107,86 руб.

Осн.з. п.=107,86×165,5=17850,83 руб.

Премия =17850,83×0,4=7140,33 руб.

За ноч. время = ×107,86×0,4=2379,83 руб.

Вых. и празд.дни=32×107,86×2=6903,04 руб.

Проф. мастер.=17850,83×0,24=4284,19 руб.

Итого: 17850,83+7140,33+2379,83+6903,04+4284,19=38558,22×6чел.=231349,32 руб.

Оператор ЭВМ:

ЧТС7р=45,32×2,6=117,83 руб.

Осн.з. п.=117,83×165,5=19500,86 руб.

Премия =19500,86×0,4=7800,34 руб.

За ноч .время = ×117,83×0,4=2599,81 руб.

Вых. и празд. дни=32×117,83×2=7541,12 руб.

Проф. мастер.=19500,86×0,24=4680,21 руб.

Итого: 19500,86+7800,34+2599,81+7541,12+4680,21=42122,3×6чел.=252734,04 руб.

Всего по категории служащие: 88937,52+136083,42+231349,32+252734,04=709104,3 руб.

Расчет заработной платы специалистов.

Кассир:

ЧТС10р=45,32×4,01=181,73 руб.

Осн.з. п.=181,73×165,5=30076,31 руб.

Премия =30076,31×0,5=15038,15 руб.

Вых. и празд. дни=32×181,73×2=11630,72 руб.

Проф. мастер.=30076,31×0,24=7218,32 руб.

Итого: 30076,31+15038,15+11630,72+7218,32=63963,5 руб.×1чел.=63963,5 руб.

Бухгалтер:

ЧТС14р=45,32×6,30=285,52 руб.

Осн.з. п.=285,52×165,5=47253,56 руб.

Премия =47253,56×0,5=23626,78 руб.

Вых. и празд. дни=32×285,52×2=18273,28 руб.

Проф. мастер.=47253,56×0,24=11340,85 руб.

Итого: 47253,56+23626,78+18273,28+11340,85=100494,47×1чел.=100494,47 руб.

Инженер:

ЧТС12р=45,32×5,11=231,58 руб.

Осн.з. п.=231,58×165,5=38236,49 руб.

Премия =38236,49×0,5=19163,24 руб.

Вых. и празд. дни=32×231,58×2=20581,12 руб.

Проф. мастер.=38236,49×0,24=9198,36 руб.

Итого: 38236,49+19163,24+20581,12+9198,36=87269,21×3чел.=261807,63 руб.

Всего по категории специалисты:

63963,5+100494,47+261807,63=426265,6 руб.

Расчет заработной платы руководителей.

Начальник станции:

ЧТС16р=45,32×8,58=388,84 руб.

Осн.з. п.=388,84×165,5=64353,02 руб.

Премия =64353,02×1=64353,02 руб.

Проф. мастер.=64353,02×0,24=15444,73 руб.

Итого: 64353,02+64353,02+15444,73×1чел=144150,77 руб.

Зам. начальника станции:

ЧТС15р=45,32×8,1=367,09 руб.

Осн.з. п.=367,09×165,5=60753,39 руб.

Премия =60753,39×1=60753,39 руб.

Проф. мастер.=60753,39×0,24=14580,82 руб.

Итого: 60753,39+60753,39+14580,82×1чел=136087,6 руб.

Главный инженер:

ЧТС15р=45,32×8,1=367,09 руб.

Осн.з. п.=367,09×165,5=60753,39 руб.

Премия =60753,39×1=60753,39 руб.

Проф. мастер.=60753,39×0,24=14580,82 руб.

Итого: 60753,39+60753,39+14580,82×1чел=136087,6 руб.

Всего по категории руководители:144150,77+136087,6+136087,6=416325,97 руб.

Результаты расчетов фонда оплаты труда представляем в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 — Расчет фонда оплаты труда

Наименование начислений

Сумма, руб.

1. Основная заработная плата рабочих

1.209.999,13

2. Основная заработная плата служащих

709104,3

3. Основная заработная плата специалистов

426265,6

4. Основная заработная плата руководителей

416325,97

Итого:

2.761.695 руб.

3.3 Расчет среднемесячной заработной платы

На основании статьи 139 ТК РФ производится исчисление средней заработной платы. Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные виды выплат. Средний заработок используется для начисления оплаты за очередные отпуска, учебные отпуска, отпуска по беременности и родам, а также для определения выплат повременной нетрудоспособности.

Среднемесячная заработная плата по станции определяется по формуле:

Зп.ср.= , (3.1)

где Зп.осн.общ. – основная заработная плата всех категорий сотрудников за месяц;

Чобщ. – численность контингента станции.

Зп.ср.= = 43836,42 руб.

Определяем средний заработок по категориям работающих:

Зп.ср.раб.= = = 32702,68 руб.

Зп.ср.служ.= ==39394, 68руб.

Зп.ср.спец..= ==85253,12 руб.

Зп.ср.рук.= ==138775,33 руб.

Сумма среднего заработка может быть использована для анализа структуры фонда оплаты труда. По полученным данным самая высокооплачиваемая категория – это руководители.

3.4Расчет производительности труда

Производительность труда характеризует результативность труда и определяет степень эффективности производительной деятельности персонала. Производительность труда имеет несколько методов измерения: натуральный; трудовой; стоимостной.

Производительность труда на пассажирской станции рассчитывается по формуле :

П= , (3.2)

где – количество обслуживаемых пассажиров;

– среднесписочная численность работников станции, занятых эксплуатационной работой.

П= = 714 пасс.-км

4ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ ВОКЗАЛА

Железнодорожный вокзал является комплексом станционных зданий, сооружений и обустройств, предназначенных для качественного обслуживания пассажиров, имеет специальный штат сотрудников и рациональный экономико-хозяйственный механизм для успешной производственной деятельности.

Вокзал Ив. имеет различные структурныеподразделения. Основные из них: билетно-кассовый цех, справочно-информационная служба, багажное отделение, камеры хранения ручной клади, комната отдыха транзитных пассажиров, комната матери и ребенка. Помимо этого в состав вокзалов (кроме малых) дополнительно могут включаться группы учета и отчетности (ГУО), ремонтные подразделения и другие службы. На арендных началах на вокзалах размещаются кассы аэрофлота, предприятия бытового обслуживания и общественного питания (почта, телеграф, телефон, парикмахерские, буфеты, кафе, рестораны и др.)

Основными задачами технологического процесса работы вокзала являются:

полное

удовлетворение

спроса

пассажиров

на

отправление

багажа

и

грузобагажа

в

поездах

;

обеспечение

четкой

работы

подразделений

вокзала

не

только

в

обычных

условиях

,

но

и

при

резком

увеличении

пассажиропотока

.

Заблаговременно

,

до

наступления

планируемых

суток

,

руководители

цехов

представляют

начальнику

вокзала

через

его

дежурного

помощника

рапорты

:

о

положении

с

продажей

билетов

в

предварительных

кассах

для

определения

ожидаемого

потока

пассажиров

на

5

—

6

суток

вперед

с

целью

назначения

дополнительных

,

отмены

существующих

поездов

или

прицепки

—

отцепки

дополнительных

вагонов

;

о

количестве

мест

неотправленного

багажа

;

о

наличии

свободных

мест

в

камерах

хранения

;

о

фактическом

наличии

на

работе

обслуживающего

персонала

;

о

выполнении

плана

местных

доходов

.

Железнодорожные вокзалы являются самостоятельными хозяйственными предприятиями. Вокзалы, привокзальные площади и пассажирские станции составляют пассажирский комплекс города, являющийся важнейшим внутренним городским транспортным узлом, где зарождаются, концентрируются и погашаются большие потоки пассажиров. От четкого взаимодействия в организации их работы, рационального проектирования, технического оснащения и взаиморасположения зависит обеспечение быстрого и качественного обслуживания пассажиров, сокращение времени нахождения их в пределах пассажирского комплекса.

5ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

График движения поездов выражает план всей эксплуатационной работы железных дорог и является основой организации перевозок. Движение поездов по графику обеспечивается выполнением технологического процесса работы станций, локомотивных и вагонных депо, тяговых подстанций, ПТО, дистанций пути и других подразделений, связанных с движением поездов. Координируя работу этих подразделений, график движения позволяет осуществлять своевременную перевозку грузов и пассажиров при одновременном выполнении требований безопасности движения, наивыгоднейшего использования подвижного состава, обеспечения ритмичности работы станций, участков при наилучшем использовании их пропускной способности.

График движения поездов должен обеспечивать:

Удовлетворение

потребностей

в

перевозках

пассажиров

и

грузов

Безопасность

движения

поездов

Эффективное

использование

пропускной

и

провозной

способности

участков

и

перерабатывающей

способности

станций

Рациональное

использование

подвижного

состава

Соблюдение

установленной

продолжительности

непрерывной

работы

локомотивных бригад

Возможность

производства

работ

по

текущему

содержанию

и

ремонту

пути

,

сооружений

,

устройств

СЦБ

,

связи

и

электроснабжения

.

Составляют график движения на специальной масштабной сетке. Расстояния между раздельными пунктами откладываются по вертикали, а время — по горизонтали. Горизонтальными линиями обозначают раздельные пункты (их оси), а вертикальными время (жирными — часовые периоды, штриховыми — получасовые, тонкими — десятиминутные интервалы).Движение поездов на графике изображают прямыми наклонными линиями, условно принимая, что в пределах перегона скорость их равномерна.

Нер. Ив Нов.

Сах. Еж. Арм. Мал. Фур. Ерм. Стр. Гор. Кох. Вор. Ш. Лод. Шор. Сав.

После подготовки сетки графика и нанесения осей раздельных пунктов заполняют левую и правую части графика в полном соответствии с содержанием указанных в них граф.

Поезда прокладываются в такой последовательности:

Пассажирские

поезда

(

скорые

,

пассажирские

,

пригородные

);

Сборные

и

вывозные

;

Остальные

грузовые

поезда

.

Номера поездов различных категорий принимаются следующие:

Скорые

с

№

1-150

Пассажирские

с

№

301-450

Пригородные

с

№

6001-6998

Пассажирские поезда пропускаются с остановками 1-2 мин. на двух трех промежуточных станциях, равномерно размещенных на участках. Стоянки пассажирских поездов на участковых станциях 10 минут.

Пригородные поезда имеют остановки на всех промежуточных станциях продолжительностью 1 минута и прокладывается таким образом, чтобы обеспечить своевременный подвоз рабочих и служащих к месту работы в установленное время и доставку их к месту жительства после работы. Стоянки на участковых станциях 1 час.

При разработке графика предусматриваются технологические окна, на двухпутном участке – 120 минут, на однопутном – 60 минут для текущих профилактических и ремонтных работ. Окна выделяются в светлое время суток, желательно, после пассажирских поездов.

График движения поездов представляет собой графическое изображение следования поездов по участкам и направлениям, выполненное в координатных осях времени и расстояния. Он устанавливает время прибытия, отправления и проследования поездов по каждому раздельному пункту, время следования поездов по перегонам, продолжительность нахождения локомотивов и бригад на участках и конечных станциях.

График строится для участка Нер-Нов. пассажирские поезда прокладываются с учетом остановок на станции Нов.. После прокладки производиться их увязка по станции Нер., и при наличии поездов назначения Нер-Нов. – по станции Нов.

После прокладки пассажирских скорых поездов наносят пригородные поезда. При этом учитывается что: 40% пригородных поездов следует с 8ч. 00мин. до 9ч. 00мин.; 30% – с 10ч. 00мин., до 20ч. 00мин.; 30% – в остальные часы суток.

По данным расчетов строится график движения поездов для пассажирского хода.

Таблица5.1 — Перегонные времена хода пассажирских поездов.

Участки

Перегоны

Длина, км

Перегонные времена хода поездов, мин

пассажирские

нечетных

четных

Нер—Ив

1

13

10

10

2

15

12

12

3

16

11

12

4

18

9

11

5

14

13

14

6

18

10

12

7

15

15

16

8

13

11

12

Ив—Нор

1

14

10

11

2

16

12

13

3

19

14

15

4

18

16

17

5

20

17

17

6

22

16

17

7

21

12

13

8

15

17

18

Таблица 5.2 — Расписание движения пассажирских поездов на участках Ив-Ерм. И Ерм-Фурм.

Станция отправления и направления следования поезда

Категория поезда

Время

Из Нер-Нов.

Пасс.

2-30

Из Нов-Нер.

Пасс.

1-45

Из Нер-Нов.

Скор.

0-15

Из Нов-Нер

Скор.

4-05

Из Ив-Нов..

Пасс.

17-20

Из Нов-Ив..

Пасс.

17-40

Из Ив-Нов..

Скор.

20-20

Из Нов-Ив..

Скор.

23-10

Из Ив-Нов.

Пасс.

6-15

Из Нов-Ив.

Пасс.

22-10

Из Нер-Ив.

Пасс.

9-50

Из Нер-Нов.

Скор.

11-30

Из Нер-Ив.

Пасс.

13-35

Из Нер-Нов.

Скор.

17-10

Из Нов-Ив.

Пасс.

9-45

Из Нов-Нер.

Скор.

11-15

Из Нов-Ив.

Пасс.

13-30

Из Нов-Нер.

Скор.

16-25

Из Нер-Ив.

Приг.

5-00

Из Ив-Нер.

Приг.

5-05

Из Нер-Ив.

Приг.

17-30

Из Ив-Нер.

Приг.

18-10

Из Ив-Нов.

Приг.

5-10

Из Нов-Ив

Приг.

5-10

Из Ив-Нов.

Приг.

17-35

Из Нов-Ив.

Приг.

18-10

Примечание: Пригородные поезда подводятся к станции Ерм. за 30-40 мин. до начала рабочего времени предприятий (к 7-00 – 8-00) и отправляются через 30-40 мин. после окончания работы (после 17-00 – 18-00).

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ НА СТАНЦИИ

Находясь на территории железнодорожного транспорта, необходимо знать и точно соблюдать правила безопасного поведения. Быть предельно бдительным самому и внимательным к окружающим, не допуская необдуманных поступков. Помните, что платой за беспечность может стать ваша жизнь и здоровье!

При нахождении на пассажирской платформе внимательно следите за объявлениями по громкоговорящей связи, звуковым и световым оповещением. Вас заблаговременно оповестят о приближении скоростного пассажирского поезда и о запрещении нахождения в опасной зоне. Услышав объявление, отойти от края платформы на безопасное расстояние (не менее 2 м) за линию безопасности.

Как себя вести на пассажирских платформах и железнодорожных станциях:

Переходить

железнодорожные

пути

можно

только

в

специально

установленных

и

оборудованных

для

этого

местах

.

При

переходе

через

железнодорожные

пути

убедитесь

,

что

в

зоне

видимости

нет

движущегося

состава

.

Не

оставляйте

детей

без

присмотра

!

Держите

детей

за

руку

или

на

руках

Не

находитесь

на

территории

или

объектах

железной

дороги

в

состоянии

алкогольного

,

токсического

,

наркотического

опьянения

!

Обнаружив

посторонние

или

забытые

предметы

,

сообщите

об

этом

работникам

железнодорожного

транспорта

.

Не

подлезайте

под

платформы

и

железнодорожные

составы

.

Не

подлезайте

под

платформы

и

железнодорожные

составы

.

Не

приближайтесь

к

оборванным

проводам

.

Не

запрыгивайте

в

вагон

отходящего

поезда

.

Запрещается:

Производить

посадку

и

высадку

на

ходу

поезда

.

Высовываться

из

окон

вагонов

и

дверей

тамбуров

на

ходу

поезда

.

Подходить

к

вагонам

до

полной

остановки

поезда

.

Задерживать

открытие

и

закрытие

автоматических

дверей

вагонов

.

Когда подходите к железной дороге, обязательно снимайте наушники! Из-за громкой музыки можно не услышать шум приближающегося поезда!

Никогда не переходите железную дорогу, если приближается поезд. Поторопившись, вы можете споткнуться, поскользнуться на рельсах. Помните, что тормозной путь поезда варьируется от 33 до 1000 метров. Даже мгновенная реакция машиниста не сможет моментально остановить поезд. Надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/ч, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 секунд.

Будьте внимательны, находясь на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Здесь необходима высокая степень концентрации внимания во избежание несчастных случаев.

Железнодорожные пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами, оборудованными пешеходными переходами, при этом внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией о приближении скоростного пассажирского поезда. Переходить путь по железнодорожным переездам можно только при открытом шлагбауме.

Очень опасно прыгать с платформы, можно не успеть убежать от надвигающегося поезда. Лучше опоздать на электричку, чем погибнуть или получить тяжелейшую травму!

Ограждающая белая линия указывает на безопасное расстояние от выступающих частей движущегося поезда. Подойдя слишком близко к краю платформы можно случайно упасть на пути или между вагонами движущегося поезда. Приблизившись на недопустимо близкое расстояние, вас может задеть зеркало, поручни или ступени, что приведет к трагедии.

Ни в коем случае нельзя подлезать под стоящий поезд или перелезать через сцепку между вагонами! Состав может тронуться в любой момент, что может привести к ранению или даже гибели!

Находясь на платформе, никогда не используйте для передвижения велосипед, скейтборд или ролики. Случайно совершив неосторожное движение, можно оказаться под колесами поезда и погибнуть или столкнуть с платформы не ожидающего опасности человека.

Рис.6.1 – Знак предупреждения «Берегись поезда1»

7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности.

Ежегодно на станции разрабатывают план работы по обеспечению безопасности движения, в котором устанавливаются сроки выполнения ответственные лица по каждому из намеченных для реализации мероприятий. В соответствии с этим на станции проводят:

технические

занятия

с

работниками

,

связанными

с

движением

поездов

,

в

целях

их

знаний

,

умений

и

навыков

на

станциях

создают

учебные

классы

,

кабинеты

с

тренажерами

.

для

обучения

работников

малых

станций

используют

передвижные

учебные

классы

,

вагоны

,

тренажеры

.

С нарушителями проводят беседы, внеочередные инструктажи и другие воспитательные меры, а необходимых случаях они могут быть отстранены от работы для дополнительного обучения и повторной сдачи экзамена на соответствие должности.

На состояние природной среды отрицательно влияет колоссальный пассажиропоток. На снижение этого влияния направлен ряд мер санитарно-технического порядка. Железнодорожное полотно систематически загрязняется неочищенными сточными водами от пассажирских поездов.

В настоящее время эта проблема решается за счет устройств в пассажирских вагонах биотуалетов, которые утилизируют стоки и мусор путем сжигания. Источником загрязнения воздушной среды являются выбросы от сжигания топлива в котельных пассажирских вагонов, обслуживаемых тепловозной тягой. Разработка системы электро-отопления пассажирских вагонов, обращающихся на линиях где применяется тепловозная тяга, позволит улучшить экологическую обстановку районов, станций и узлов.

Техника безопасности – система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

ТБ предусматривает:

обеспечивает

безопасность

производственного

оборудования

и

производственных

процессов

;

установку

оградительных

и

блокирующих

устройств

;

внедрение

автоматической

сигнализации

,

обеспечивающей

безопасные

условия

на

рабочих

местах

;

применение

средств

коллективной

и

индивидуальной

защиты

.

Каждый работник железнодорожного транспорта должен прибыть на работу в определенное правилами внутреннего распорядка время и место, в работоспособном состоянии после установленного отдыха, в исправной специальной или форменной одежде.

Находясь на путях, необходимо проявлять постоянную бдительность, осторожность и осмотрительность. Запрещается садиться на рельсы, концы шпал или балластную призму для отдыха.

Переходить пути надо по специально устроенным, обозначенным и в темное время суток освещаемым переходам. Запрещается переходить пути в районе стрелочных переходов.

Железнодорожный транспорт и его предприятия являются природопользо-вателями и постоянно воздействуют на природную среду. Уровень воздействия может находиться в допустимых равновесных и кризисных границах. Характер воздействия транспорта на окружающую среду определяется составом техногенных факторов, интенсивностью их воздействия, экологической весомостью воздействия на элементы природы. Техногенное воздействие может быть локальным от единичного фактора или комплексным — от группы различных факторов, характеризующихся коэффициентами экологической весомости, которые зависят от вида (механическое, тепловое, биологическое, химическое, электромагнитное и др.) воздействия, их характера (кратковременное, долговременное), объекта воздействия (функционирование железных дорог, их предприятий).

Железнодорожный транспорт по сравнению с прочими видами транспорта не является самым активным источником загрязнения природной среды, но в совокупности с объектами- загрязнителями других отраслей промышленности создает для нее серьезную угрозу. Внедрение в практику все новых химических веществ приводит к тому, что большему числу работников приходится трудиться в зоне их воздействия. Поэтому необходимо предусматривать меры, уменьшающие фактор риска для здоровья при контактах человека с токсичными и другими вредными веществами, использование для перевозки особо опасных грузов специализированных вагонов, не повреждающихся при авариях и сохраняющих герметичность, специальной особо прочной тары и т.д.

Воздействие железнодорожного транспорта на природу обусловлено строительством дорог, производственно-хозяйственной деятельностью предприятий, эксплуатацией железных дорог и подвижного состава, перевозками грузов и пассажиров, сжиганием большого количества топлива и др. Загрязнения накладываются на фоновые загрязнения от производственной, хозяйственно-бытовой деятельности общества, от объектов теплоэнергетики, промышленности, сельскохозяйственной и других видов деятельности. Часто в районах станций и узлов железных дорог загрязнения превышают допустимые нормы.

Факторы воздействия предприятий и объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду можно классифицировать по следующим признакам:

механические

(

твердые

отходы

,

механическое

воздействие

на

почвы

строительных

,

дорожных

,

путевых

и

других

машин

);

физические

(

тепловые

излучения

,

электрические

поля

,

электромагнитные

поля

,

шум

,

инфразвук

,

ультразвук

,

вибрация

и

др

.);

химические

(

воздействие

химических

веществ

и

соединений

—

кислот

,

щелочей

,

солей

металлов

,

альдегидов

,

ароматических

углеводородов

,

красок

и

растворителей

,

органических

кислот

и

соединений

,

антисептиков

для

шпал

и

т

.

д

.,

которые

подразделяются

на

чрезвычайно

опасные

,