У ч е б н а я л и т е р а т у р а д л я с т у д е н т о в м е д и ц и н с к и х в у з о в

В с е ф а к у л ь т е т ы

Н.И. ГОНЧАРОВ, Л.С. СПЕРАНСКИЙ, А.И. КРАЮШКИН, С.В. ДМИТРИЕНКО

РУКОВОДСТВО ПО ПРЕПАРИРОВАНИЮ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Москва ♦ МЕДИЦИНСКАЯ КНИГА

Н. Новгород ♦ Издательство НГМА

2002

2

УДК378(075.8):611 БИС 28.86я73 Р851

Гончаров Н.И., Сперанский Л.С, Краюшкин А.И., Дмитриенко С.В. Руководство по препарированию и изготовлению анатомических препаратов.

М: Медицинская книга, Н.Новгород: Изд—во НГМА, 2002: — 192 с.

В руководстве подробно излагается методика препарирования трупа (конечности, шея, голо— ва, спина, грудь, живот, промежность и наружные половые органы). Описание представляет собой ориентировочную основу действий для самостоятельной работы студентов в секционном зале.

Руководство предназначено для студентов медицинских вузов.

Р е ц е н з е н т ы :

Синельников Я.Р. — профессор, заведующий кафедрой анатомии и физиологии Харьков— ского государственного педагогического института им. Г.С. Сковороды;

Валишин Э.С. — профессор, заведующий кафедрой нормальной анатомии Казанского госу— дарственного ордена Трудового Красного Знамени медицинского института им. С.В. Курашова.

SBN 5—86093—113—I

© Коллектив авторов, 2002 г.

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

Введение

КОНЕЧНОСТИ Глава первая. Препарирование верхней конечности

I.Препарирование подмышечной области и плеча

II.Препарирование локтевой ямки и передней поверхности предплечья

III.Препарирование передней поверхности кисти

IV. Препарирование задней области надплечья и плеча

V. Препарирование задней поверхности локтевой области и предплечья VI. Препарирование тыла запястья и кисти

Глава вторая. Препарирование нижней конечности

I.Препарирование передней поверхности бедра и колена

II.Препарирование передней поверхности голени

III.Препарирование тыла стопы

IV. Препарирование ягодичной области

V. Препарирование задней поверхности бедра и подколенной ямки

VI. Препарирование подошвы стопы

ШЕЯ И ГОЛОВА Глава первая. Препарирование шеи

I.Препарирование поверхностных образований шеи

II.Препарирование грудинно—ключично—сосцевидной области и медиального сосудисто—

нервного пучка шеи

III. Препарирование подъязычной области

IV. Препарирование поднижнечелюстного треугольника V. Препарирование межмышечных промежутков

VI. бокового треугольника шеи (канд. мед. наук А.А. Воробьев)

Глава вторая. Препарирование головы

I.Препарирование мимических мышц

II.Препарирование мягких тканей мозгового отдела головы

III.Препарирование позадичелюстной ямки

IV. Препарирование жевательных мышц и нижнечелюстного нерва

V.Препарирование медиальной поверхности крыловидных мышц и нижнечелюстного нерва (медиальная сторона)

VI. Препарирование верхнечелюстного нерва

VII. Препарирование глазницы и ее содержимого

VIII. Препарирование глотки

IX. Препарирование гортани

СПИНА Глава первая. Препарирование затылка и верхней части спины

I.Препарирование кожного лоскута и поверхностного слоя мышц

II.Препарирование второго слоя мышц

III. Препарирование третьего слоя мышц

IV. Препарирование четвертого слоя мышц

Глава вторая. Препарирование нижней части спины и поясничной области

I.Препарирование кожного лоскута

II.Препарирование поверхностных мышц

III. Препарирование второго слоя мышц

IV. Препарирование третьего слоя мышц

4

V. Препарирование четвертого слоя мышц

ГРУДЬ Глава первая. Препарирование стенок грудной клетки

I.Препарирование передней зубчатой мышцы

II.Препарирование межреберного промежутка

Глава вторая. Препарирование грудной полости и органов грудной клетки

I.Вскрытие грудной клетки

II.Осмотр и изучение передней поверхности органов грудной полости

III. Препарирование переднего средостения

IV. Препарирование заднего средостения

ЖИВОТ Глава первая. Препарирование передней брюшной стенки

I.Линии разрезов

II. Препарирование мышц и апоневрозов Глава вторая. Препарирование пахового канала

I.Линии кожных разрезов и препарирование кожного лоскута

II.Стенки и отверстия канала

Глава третья. Препарирование органов брюшной полости

I.Общие замечания

II.Осмотр брюшины и органов брюшной полости

Глава четвертая. Препарирование таза

I.Препарирование органов таза

II.Препарирование мышц тазового дна

Глава пятая. Препарирование мышц задней стенки живота Глава шестая. Препарирование диафрагмы

ПРОМЕЖНОСТЬ И НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

I.Линии разрезов

II.Препарирование поверхностных тканей промежности

III. Препарирование глубоких тканей промежности

IV. Препарирование женской промежности

V.Препарирование мужских наружных половых органов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение анатомии не мыслимо без препарирования трупа. По учебникам и атласам можно понять лишь общую организацию строения тела человека, но изучить анатомию можно только на трупе.

Препарирование является неотъемлемой составной частью учебного процесса кафедр нор— мальной анатомии и топографической анатомии и несет в себе элементы исследовательской дея— тельности студента. Во время этой довольно трудной и кропотливой работы студент не только прочно усваивает анатомию, но также выявляет индивидуальные морфологические особенности строения тела в отличие от нормы, которая описывается в соответствующих учебниках и руково— дствах. Таким образом, препарирование приучает студента с его первых шагов на медицинском поприще к самостоятельному мышлению, которое так необходимо при индивидуальном подходе к больному человеку в клинике.

Предлагая данное руководство, мы старались не дублировать учебник, а дать студенту прак— тические советы, представляющие собой ориентировочную основу действий при изучении анато— мии на трупе. Описывая последовательность препарирования по областям тела человека, мы стре— мились к тому, чтобы данное руководство могло быть использовано как студентами I—II курсов при изучении ими систематической анатомии, так и студентами III—IV курсов при освоении ими топографической анатомии.

Для удобства пользования руководством мы сопровождаем его цветными иллюстрациями (в качестве приложения), показывающими послойное препарирование областей тела (таблицы про— нумерованы по разделам: верхняя конечность № I—XVIII, нижняя конечность № I—XIX, шея и голова № I—XIV, спина № I—VII). Кроме того, в текст введено 33 черно—белых рисунка. К сожа— лению, по техническим причинам не удалось дать больше рисунков, поэтому при препарировании рекомендуем дополнительно пользоваться анатомическим атласом. В тексте имеются общеприня— тые в анатомии сокращения некоторых латинских терминов.

Ранее вышедшие в свет разделы данной книги о препарировании конечностей, головы и шеи были доброжелательно встречены студентами и преподавателями анатомических кафедр. Подано много заявок, которые к сожалению, не удалось все удовлетворить из—за малого тиража.

Мы будем благодарны читателям, которые выскажут нам свои замечания и пожелания по поводу данного издания.

Желаем будущим врачам успешного освоения фундаментальной дисциплины в медицинском образовании — анатомии человека.

6

ВВЕДЕНИЕ Организация препарирования. Препарирование производится в специальном помещении

(секционный зал, учебная комната) с хорошей вентиляцией и хорошим освещением. Во время препарирования студент должен быть одет в халат и шапочку. С гигиенической точки зрения хо— рошо использовать полиэтиленовые нарукавники и передник. Лучше работать в хирургических перчатках — они не только предохраняют руки, но и приучают к дальнейшей работе в операцион— ной. Студенту при работе рекомендуется пользоваться винтовым табуретом, т.к. стоя работать не— удобно и утомительно, а препарирование требует много времени и внимания. Необходимо пом— нить и о технике безопасности при пользовании острыми инструментами. Скальпель, ножницы, иглодержатель с иглой передают друг другу рукояткой вперед, острие лезвия скальпеля и иглы должно быть направлено в сторону от руки. Необходимо иметь элементарную аптечку, содержа— щую 5%ный раствор йода, лейкопластырь, стерильный бинт. По окончании препарирования пер— чатки, не снимая с рук, надо вымыть теплой водой с мылом, снять, просушить и пересыпать таль— ком, чтобы они не склеивались. После работы вымыть руки с мылом. Не рекомендуется использо— вать на других занятиях халат и шапочку, в которых проводилось препарирование.

|

Для препарирования необходимо иметь следующие инструменты: |

|

|

— скальпель остроконечный |

1 |

|

— скальпель брюшистый |

1 |

|

— ножницы остроконечные |

1 |

|

— ножницы, изогнутые по плоскости |

1 |

|

— зонд желобоватый |

1 |

|

— пинцет анатомический |

2 |

|

— пинцет хирургический |

2 |

|

— зажим кровоостанавливающий (Кохера) |

4 |

|

— зажим кровоостанавливающий москит |

4 |

|

— иглы хирургические режущие |

2 |

|

— иглы хирургические колющие |

2 |

|

— иглодержатель |

1 |

|

— шелковые нити № 1 и № 4 |

|

|

— точильный брусок |

1 |

Для предохранения от высыхания препарированных частей тела необходимо иметь пеленки и непромокаемую ткань (полиэтилен), а также 7%-ный раствор фенола в глицерине.

Техника препарирования

Прежде чем начать препарирование студент должен тщательно изучить по книге данную об— ласть тела. Нельзя препарировать вслепую. Во время работы надо иметь под рукой анатомический атлас или заранее выполненные собственные рисунки соответствующей области, чтобы можно было справиться во время работы о расположении мышц, сосудов, нервов. Ни в коем случае нель— зя торопиться. Только приобретя соответствующие навыки в технике, можно работать быстрее. Следует помнить, что отпрепарированная область должна послужить для демонстрации другим студентам, поэтому нельзя забывать о бережном обращении с тканями. Периодически надо давать отдых рукам, а в это время постараться вспомнить и повторить то, что уже отпрепарировано. По— лезно сделать схематические рисунки с препарата. Лучше всего запоминается то, что студент сам найдет, откроет для себя и зарисует с натуры.

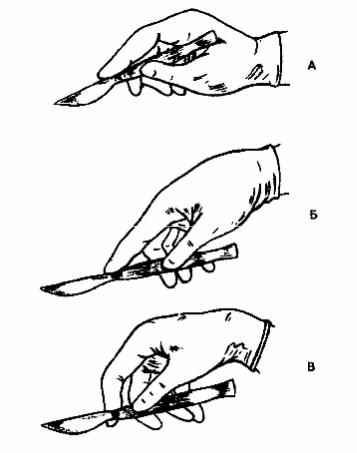

Точность и быстрота препарирования зависят от правильного пользования инструментами. Существует три позиции скальпеля. (Рис. 1) А. Позиция писчего пера наиболее употреби—

тельна. При этом скальпель захватывают первыми тремя пальцами, опираясь четвертым и пятым на покровы. Такое положение ограничивает размах движений кончика ножа, и рассечение тканей производится аккуратно. Б. Позиция столового ножа. Рукоятка скальпеля захватывается четырьмя пальцами, при этом указательный палец нажимает на обушок лезвия. Подобное положение приме— няется в оперативной хирургии, оно удобно для рассечения кожи и мышц. В. Позиция смычка. Большой палец на одной стороне рукоятки, остальные четыре напротив слегка удерживают скаль— пель наподобие смычка скрипки. Это положение удобно для препарирования кожных покровов.

Позиция ножниц. Большой и средний пальцы вставляются в кольца, указательный — фикси—

7

рует ножницы в центре, четвертый и пятый пальцы служат опорой, кисть при этом может нахо— диться либо в положении пронации, либо в полупронации.

Позиция пинцета. Пинцет является вспомогательным инструментом, его захватывают левой рукой как ручку — большой палец на одной бранше, указательный и средний — на другой. Не следует сильно сжимать инструмент, т.к. пальцы от этого быстро устают.

Для удобства препарирования все тело делится на области. Препарирование по областям концентрирует внимание студента на взаимных отношениях тканей и органов и приучает к ком— плексному восприятию строения каждой области.

Препарирование покровов. Кожу необходимо вымыть и побрить. Линии разрезов опреде—

|

ляются соответственно внешним ориентирам |

||

|

(костные выступы, кожные складки) и могут |

||

|

быть обозначены предварительно раствором |

||

|

бриллиантовой зелени или нанесены острием |

||

|

скальпеля. Разрезы всегда производят слева |

||

|

направо, кожа при этом натягивается левой |

||

|

рукой в противоположную сторону. Если |

||

|

разрезается сразу кожа и подкожная клетчат— |

||

|

ка, то скальпель держат в положений столо— |

||

|

вого ножа, если же требуется разрезать толь— |

||

|

ко кожу, то скальпель захватывают как пис— |

||

|

чее перо. При разрезах, проводимых в попе— |

||

|

речном к оси конечности направлении, во |

||

|

избежание повреждения подкожных сосудов |

||

|

и нервов, рассекается только кожа. Продоль— |

||

|

ные разрезы кожи можно сделать вместе с |

||

|

подкожной клетчаткой. Препарирование |

||

|

кожного лоскута лучше всего начинать с уг— |

||

|

ла, образованного линиями поперечного и |

||

|

продольного разрезов, захватив угол лоскута |

||

|

анатомическим пинцетом и осторожно отсе— |

||

|

кая внутреннюю поверхность кожи скальпе— |

||

|

лем, направленным под острым углом к ее |

||

|

поверхности. Если лоскут большой, то его |

||

|

можно оттягивать рукой, но без большого |

Рис. 1. Положение скальпеля в руке. |

|

|

усилия, чтобы не оторвать подходящие к ко— |

||

|

же сосуды и нервы. Тонкую кожу (на мо— |

A. Позиция писчего пера. |

|

|

Б. Позиция столового ножа. |

||

|

шонке, веках, губах) отделяют очень осто— |

||

|

B. Позиция смычка. |

||

|

рожно во избежание повреждения, все время |

контролируя глазом отделяемую кончиком скальпеля внутреннюю поверхность кожи. Чтобы луч— ше сохранить подкожные вены и нервные стволы, целесообразно отслаивать кожу вместе с под— кожной клетчаткой и на отвернутых лоскутах выделить сосуды и нервы путем тщательного и ос— торожного удаления окружающей их клетчатки.

Препарирование фасций. Фасция осторожно рассекается в продольном или поперечном направлении и отслаивается от подлежащей мышечной ткани до места своего прикрепления. Лос— куты фасций сохраняются до окончания препарирования. Фасциальные футляры сосудисто— нервных пучков вскрываются следующим образом: фасция приподнимается пинцетом в складку и прокалывается скальпелем, в отверстие вводится в продольном направлении желобоватый зонд и по нему рассекается фасциальный футляр.

Препарирование мышц. После вскрытия собственной фасции мышцы полностью изолиру— ют от окружающей соединительной ткани. Изолирование мышц следует проводить в продольном по отношению к ходу волокон направлении. Для выявления сухожильных синовиальных влагалищ в последние можно ввести с помощью шприца воздух, а затем их вскрыть в продольном направле— нии.

Препарирование кровеносных сосудов и нервов. Кровеносные сосуды и нервы распола—

гаются обычно вместе, образуя сосудисто—нервный пучок, и окружены различной толщины фасци—

8

альным футляром (влагалищем). Фасциальные влагалища сосудисто—нервных пучков вскрываются осторожно по желобоватому зонду, как указано выше. Сосуды препарируют по ходу тока крови, нервы — от центра к периферии. Не рекомендуется захватывать пинцетом нерв или сосуд, т.к. они легко повреждаются. Пинцетом оттягивается лишь фасциальное влагалище и при этом стволы со—

судов и нервов легко можно изолировать от окружающей клетчатки с помощью скальпеля или ножниц. Не обязательно сосудисто—нервные пучки выделять на всем протяжении. В некоторых местах следует оставить в целости сосудистое влагалище на небольшом протяжении (1—2 см), что

позволит сохранить нормальные топографические отношения сосудов и нервов между собой и с окружающими тканями. Боковые ветви сосудов и нервов препарируют до места их вступления в мышцу или другой орган. Если необходимо приподнять ствол нерва или сосуда, то это можно сде— лать при помощи подведенной под него лигатуры. Ветви кожных нервов следует оставлять в связи с кожей, чтобы иметь представление о снабжаемой ими территории. Сосуды и нервы надо особен— но беречь от высыхания, ибо они становятся ломкими и легко могут быть повреждены.

Для сдачи зачета по отпрепарированной области студент должен показать преподавателю все ткани и органы послойно в топографо—анатомическом плане, начиная с кожи и кончая глубоколе— жащими образованиями.

В связи с ограниченным количеством трупного материала каждому студенту приходится участвовать в препарировании лишь одной или двух областей, поэтому он должен стремиться от— препарировать область, таким образом, чтобы по возможности сохранить в ней все основные ана— томические элементы, а те органы, которые необходимо было удалить или пересечь для выявле— ния глубжележащих, можно было бы восстановить, чтобы быть готовым продемонстрировать от— препарированную область своим товарищам.

К О Н Е Ч Н О С Т И

Г Л А В А I

ПРЕПАРИРОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Общие замечания. Препарирование верхней конечности проводится в направлении от плече— вого пояса к периферии. Сначала отрабатывается передняя поверхность затем задняя. Верхняя ко— нечность трупа отводится на 90 градусов, укладываете на приставном столике ладонью вверх и фиксируется за кончики разведенных пальцев. Фиксировать конечность можно следующим обра— зом: под кисть подложите доску размером приблизительно 25х20×2 см, напротив каждого пальца в доску вбейте гвозди 3—4 см длины, мякоть ногтевой фаланги каждого пальца прошейте толстой ниткой, которую прочно привяжите к соответствующему гвоздю. Для препарирования задних об— ластей конечности труп кладут на живот и верхняя конечность фиксируется в таком же положе— нии.

При работе над проксимальным отделом конечности студенту удобнее расположиться между конечностью и грудной клеткой трупа. Препарируя периферическую часть, студент может нахо— диться с любой стороны отведенной конечности.

Для удобства препарирования делим конечность на три области: от ключицы до нижней тре— ти плеча, от нижней трети плеча до запястья и кисть (табл. 1). Такое деление является условным,

указанные разрезы кожных лоскутов соответствуют приблизительно распространению кожных нервов.

Таким образом, мы последовательно опишем технику препарирования следующих областей:

—подмышечной области и передней поверхности плеча,

—локтевой ямки и передней поверхности предплечья,

—ладонной стороны кисти,

—задней области надплечья и плеча,

—задней поверхности локтевой области и предплечья,

—тыла кисти.

I. ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПОДМЫШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ И ПЛЕЧА

9

Линии разрезов. После выбривания волос на коже намечаются пять линий разрезов. Четыре разреза рассекают кожу и подкожную клетчатку, пятый — лишь кожу (табл. 1, А).

1.Первый разрез в продольном направлении проводится от грудинно—ключичного сочле— нения до нижнего края большой грудной мышцы у места соединения ее с плечом (линия А — а) и далее по передней поверхности плеча, не доходя 8 см до локтевого сгиба (линия а — В).

2.Второй разрез проводится от наружного края грудины на уровне III ребра в горизон— тальном направлении до широчайшей мышцы спины (линия Б — б).

3.Третий разрез соединяет первый со вторым по наружному краю грудины (линия А —

Б).

4.Четвертый разрез идет в поперечном направлении через середину дельтовидной мыш— цы до наружной стороны плеча (линия а — в).

5.Пятый разрез ограничивает дистальную часть верхнего сегмента конечности и прово— дится горизонтально на 8 см выше локтевого сгиба (линия г — д).

Данные разрезы обеспечивают хорошую видимость глубжележащих образований и щадят кожные ветви подмышечного и подключичных нервов, а также медиального кожного нерва плеча

илатеральные кожные ветви межреберных нервов.

Препарирование кожных лоскутов

Прежде чем препарировать кожные лоскуты, вспомните поверхностные образования данной области: ветви надключичных нервов в лоскуте «Аав»; латеральные кожные ветви межреберных нервов, межреберно—плечевые ветви, медиальный кожный нерв плеча и медиальную подкожную вену руки в лоскуте «АБбВ»; латеральную подкожную вену руки и латеральный кожный нерв пле— ча в лоскуте «аВвг».

Препарирование следует начинать с верхнего лоскута «Аав». Кожу препарируйте вместе с подкожной клетчаткой, отделяемой непосредственно от фасции, покрывающей большую грудную и дельтовидную мышцы. Лоскут отделите до латеральной поверхности плеча, в верхней части ос— вобождаются легко определяемые наощупь акромиальный отросток лопатки и ключица. Медиаль— но препарируйте до грудинно—ключичного сочленения. Обратите внимание на толщину подкож— ной жировой клетчатки. У основания лоскута кнутри от середины ключицы найдите надключич— ный нерв, который разделяется на несколько веточек, распространяющихся в откинутом лоскуте.

Препарирование верхне-наружного лоскута следует начать от угла «а» снутри кнаружи.

Дойдя до дистальной части дельтовидно—грудной борозды, вы увидите латеральную подкожную вену руки, которая здесь углубляется между двумя листками собственной фасции. В нижней части лоскута иногда можно встретить латеральный кожный нерв плеча, сопровождающий указанную вену.

Препарирование нижнего лоскута начинайте с угла «А». Лоскут легко отделяется от фас— ции большой грудной мышцы до ее нижнего края. Затем переходите ниже и отделяйте лоскут от поверхностной подмышечной фасции по ходу нижнего края большой грудной мышцы в направле— нии дельтовидно—грудной борозды. Натянув лоскут рукой, отделяйте его далее до медиального края двуглавой мышцы плеча. Здесь надо быть осторожнее, чтобы не повредить медиальную под— кожную вену и сопровождающий ее медиальный кожный нерв плеча. Последние препарируются на отвернутом лоскуте.

По отделении кожно—подкожных лоскутов выявляются контуры трех крупных мышц: дель— товидной — сверху, большой грудной — медиально, двуглавой мышцы плеча — дистально. Под фасцией в дельтовидно—грудной борозде просвечивает латеральная подкожная вена руки.

Следующим этапом препарирования будет удаление фасций. Фасция дельтовидной мышцы прорастает между отдельными пучками мышечных волокон, обуславливая ее грубоволокнистое строение. При удалении фасции приходится проникать вглубь между мышечными волокнами. Фасция большой грудной мышцы тонка на всем протяжении, легко рвется, отделяется от мышцы свободно. Фасция двуглавой мышцы плеча образует футляр для передней группы мышц плеча и продолжается в латеральную и медиальную межмышечные перегородки. Для отделения фасции

рассеките ее вдоль по средней линии и добавьте поперечный разрез на уровне нижнего разреза кожи. Фасция легко отделяется до перегородок. В медиальной межмышечной борозде она образу— ет влагалище сосудисто—нервного пучка. Пока его не вскрывайте. Затем закончите удаление клет— чатки из дельтовидно—грудной борозды, для этого отодвиньте латеральную подкожную вену лате—

10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Вступительная статья

Сегодня в странах с переходной экономикой руководители различных

организационных структур вынуждены постоянно сталкиваться с решением

сложных задач, связанных с характерной для рыночной экономики спецификой

управления.

В то же время многие поколения предпринимателей и управленцев промышленно

развитых стран накопили богатейший практический опыт в решении

подчас сходных задач.

Именно системное изложение этого опыта с учетом возможностей его использования

высшим управленческим персоналом в странах с переходной

экономикой и составляет содержание предлагаемого читателю четырехтомника,

который был подготовлен автором по инициативе и при поддержке

Международного научно-исследовательского института проблем управления.

Данное издание ориентировано, в первую очередь, на руководителей

частных и государственных структур. В нем представлен опыт лучших промышленных

фирм и государственных структур США, Японии и стран

Западной Европы. Издание охватывает широчайший круг актуальных для

российских руководителей проблем, в том числе по каждому из томов:

Том 1:

– важнейшие концепции, практически используемые в современном менеджменте;

– новые прогрессивные формы организации в промышленности (мелкий

и крупный бизнес, рисковый бизнес, совместные предприятия, консорциумы,

кэйрэцу и др.);

– особенности функционирования акционерных компаний, в том числе вопросы

приватизации, участия персонала в собственности, прибылях и управлении;

– ключевые элементы управления (стратегии, структуры, системы управления,

стиль и т.д.);

– новые черты в практике управления различными стадиями производства

(маттехснабжение, НИОКР, производство, маркетинг, послепродажное обслуживание,

утилизация);

Том 2:

– специфика управления в современных условиях важнейшими ресурсами

(персонал, основные фонды, финансы);

– эволюция менеджмента в рамках основных фаз управленческого цикла (планирование,

реализация, контроль);

– важнейшие критерии оценки результативности управления (инновативность,

качество, конкурентоспособность, комплексное обслуживание);

– системный анализ опыта управления в странах с различной культурой

на примере «Мацусита» (Япония), «ИБМ» (США), «Сименс» (ФРГ).

Том 3:

– опыт государственного управления в промышленно развитых странах

(организация государственного аппарата, реализация современного федерализма,

разработка экономической политики, формирование госбюджета,

применение контрактной системы, выбор налоговых систем и др.);

– специфика местного самоуправления на примере США, Японии и стран

Западной Европы (применяемые структуры управления, распределение функций

и финансов между различными уровнями власти, реализация местной

экономической политики и др.).

Том 4:

– Эволюция государственного управления в эпоху глобализации, либерализации,

приватизации, информатизации, инноваций и дерегулирования;

– Современные проблемы местного самоуправления и специфика субнационального

(регионального) муниципального управления, характерная

для крупнейших промышленно развитых стран;

– Новые черты корпоративного управления, проявившиеся в промышленно

развитых странах на рубеже XX–XXI веков.

Содержание книги, богато иллюстрированное многочисленными примерами,

предоставляет читателю возможность увидеть по отдельным анализируемым

проблемам целый спектр хорошо аргументированных и выверенных

практикой альтернатив ответа на возникающие сложные ситуации,

с которыми встречаются руководители высшего звена управления.

Современному руководителю, если он рассчитывает преуспеть в цивилизованной

рыночной экономике, необходимо систематически повышать свои знания,

учиться на опыте своих коллег, уметь применять на практике все новое

и передовое в области управления.

Четырехтомник «Руководство для высшего управленческого персонала

в XXI веке» может оказать неоценимую помощь тем управленцам, которые

четко осознают необходимость повышения своего профессионального

уровня и проявляют творческий подход к своей работе.

Книга В.В.Гончарова может быть с успехом использована для подготовки

и повышения квалификации управленческого резерва, а также для формирования

дружной и творчески ориентированной команды единомышленников,

призванной согласованно адаптировать применяемые методы управления

к динамично меняющимся условиям, что особенно актуально для стран с переходной

экономикой.

Читателю предлагается новое четырехтомное энциклопедическое издание

книги.

Академик РАН Емельянов С.В.

Предисловие автора

Люди, которые производят исследование,

не продумавши прежде всего затруднений, подобны

людям, не знающим, куда им идти, и им, кроме

того, остается даже неизвестным, нашли ли они то,

что искали, или нет.

(Аристотель)

Замысел настоящей книги возник во время моей работы в качестве

руководителя международного проекта «Управление нововведениями».

Проект осуществлялся в рамках Международного института прикладного системного

анализа (International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA,

Австрия, Лаксенбург) с 1981 по 1984 гг.

В нем активно участвовало более 80 человек из 19 стран (учитывая только

тех, кто представил по крайней мере не менее одного доклада по заданной

управленческой проблематике), в том числе президенты и вице-президенты таких

фирм как «Сименс» (ФРГ, Австрия), «Вестингауз электрик» (США), «Нокия»

(Финляндия), «Электросила» (СССР), «Ганц» (Венгрия), «ЧКД Прага» (ЧССР),

«Элпром» (Болгария) и ряда других.

В ходе осуществления проекта выявилось мнение его участников относительно

того, что практические работники промышленных фирм (это в равной мере

относилось и к восточным, и к западным странам) испытывают серьезный

дефицит в наличии системных публикаций, которые можно было бы использовать

в своей практической работе при принятии решений как настольное руководство,

аккумулирующее передовой опыт управления, накопленный в промышленно

развитых странах.

При этом совместными усилиями участников проекта был сформулирован

примерный перечень ключевых недостатков, которые желательно

было бы избежать в случае написания такого «Руководства…»

и которые характерны, к сожалению, для большинства наиболее серьезных

работ по управленческой проблематике. Этот перечень включил в себя

ряд аспектов, изложенных ниже.

1. Публикуемые книги в большей мере ориентированы на научных работников,

чем на практиков. Это касается и языка изложения материала,

подчас непонятного практику, и формы его подачи, предполагающей, что

читатель уже хорошо знаком со всеми деталями по данной тематике.

Для того, чтобы менеджер-практик в ходе ознакомления с той или иной

книгой проникся привлекательностью определенной идеи, необходимо

при ее изложении соблюсти, как минимум, три основных условия:

краткое и ясное изложение управленческой концепции; иллюстрация

использования этой концепции на примере какой-либо известной и успешно

действующей фирмы или государственной структуры; количественная

оценка масштабов использования этой концепции и ее эффективности

в ходе реализации.

К сожалению, два последних условия часто не выполняются по вполне понятным

объективным причинам, связанным с трудностями многолетнего поиска

отдельных примеров из опыта работы лучших фирм или государственных

структур по различным проблемам управления. Что касается проблемы обеспечения

краткости и ясности изложения управленческих концепций, то это

наиболее эффективно достигается с помощью максимального использования

схем, рисунков и таблиц и минимального объема текста, необходимого для пояснений.

Во многих управленческих книгах это соотношение имеет противоположную

пропорцию и тем самым затрудняет эффективно использовать эти

работы в практической деятельности менеджеров.

2. Авторы книг, являясь специалистами в какой-то одной узкой области знаний,

в лучшем случае сосредотачиваются на раскрытии одной из нескольких

десятков крупнейших управленческих проблем, в то время как

менеджер-практик имеет дело со всем их многообразием.

Так, в одних работах раскрываются только отдельные элементы управления

(стратегии, структуры, системы, стиль и т.д.).

Другие книги посвящены только управлению отдельными стадиями производства

(маттехснабжение, НИОКР, производство, маркетинг и т.д.).

Третьи (по содержанию) книги посвящены вопросам управления отдельными

ресурсами (персонал, основные фонды, финансы).

Четвертые – посвящены только вопросам результативности управления (производительность,

качество и др.).

Пятые – посвящены отдельным фазам управленческого цикла (планирование,

реализация, контроль и т.д.).

Шестые – отражают опыт управления только на отдельных уровнях власти

(корпоративный, муниципальный, региональный, федеральный) при

отсутствии анализа их взаимосвязей.

Седьмые – раздельно посвящены или управлению частным сектором

экономики, или общественным, часто обходя стороной вопросы взаимодействия

этих секторов.

При этом специалисты каждого из этих направлений часто говорят

и пишут, используя свою терминологию, непонятную для специалиста смежных

областей знаний. Поэтому менеджер-практик, каждодневно сталкиваясь

со множеством проблем, относящихся к различным областям управленческой

деятельности, даже при наличии обширной и хорошо подобранной библиотеки,

часто не может эффективно воспользоваться ею в своей практической

работе.

3. Недостатком многих управленческих публикаций (с точки зрения практиков)

является также то, что эти публикации замыкаются на анализе опыта отдельных

стран и носят региональный характер, хотя, как известно, подходы к решению

отдельных проблем управления, например, в США и Японии часто совершенно

противоположны и в то же время могут давать и в том, и в другом случае положительные

результаты из-за наличия различий в специфике экономической

среды. Поэтому знание только японского или только американского (или западноевропейского)

опыта может создать ложное представление об универсальности

того или иного метода управления, дающего на самом деле положительный

результат в условиях только данной страны. А знание специфики условий, при

которых противоположные или усредненные подходы могут давать положительные

результаты, формирует диалектичное мышление, способное адаптировать

приобретенные знания к конкретным условиям работы.

4. Анализируя отдельные проблемы управления, авторы многих книг недостаточно

уделяют внимания синтезу, позволяющему на примере какой-то одной (или нескольких) конкретной фирмы или государственной структуры системно оценивать

эффективность используемых методов управления с учетом их изменения

в зависимости от изменения окружающей экономической ситуации. Таких

работ совсем мало и их можно пересчитать по пальцам.

5. Солидные работы по управлению готовятся их авторами годами (а иногда

десятилетиями) и в ходе подготовки часто не остается времени на обновление

материалов, иллюстрирующих те или иные вопросы и корректирующих те или

иные концепции. В итоге список использованной литературы, на который

ссылаются авторы многих хороших книг, часто отстает от года их издания

на 8–10 лет, что снижает интерес к таким работам менеджеров-практиков,

наиболее доверяющих свежим данным.

При подготовке «Руководство для высшего управленческого персонала

в XXI веке» вышеизложенный перечень характерных недостатков для

управленческих публикаций был в максимальной мере учтен и все имевшиеся

в распоряжении автора возможности были использованы, чтобы

уменьшить эти недостатки и тем самым приспособить «Руководство…»,

в первую очередь, к нуждам менеджеров-практиков.

Хотя идея написания «Руководства…» возникла только на завершающей

стадии проекта IIASA «Управление нововведениями», все-таки была сделана попытка

начать подготовку «Руководства…» на коллективных началах. Так, мною

был сформирован интернациональный коллектив авторов, состоящий из специалистов

различных областей знаний в сфере управления. В него вошли, в частности,

директор фирмы «Сименс» (Австрия) проф. Вольф Г., проф. Гетеборгского

университета (бывший директор Международного института управления

в Западном Берлине) Голдберг В., д-р Мосс Т. из университета штата Охайо

(бывший директор подкомитета по науке и технике палаты представителей

Белого Дома) и др.

Авторским коллективом был подготовлен ряд интересных материалов для

включения в «Руководство…». Однако по разным причинам завершить эту

работу не удалось.

По возвращении из IIASА в СССР идея написания подобной книги получила

дополнительные стимулы. Во-первых, автор убедился в исключительной актуальности

проблемы овладения современным менеджментом в СССР и затем

в России. Об этом свидетельствовали предложения руководителей российских

компаний на проведение исследований по вопросам зарубежного менеджмента.

В числе этих компаний были и такие известные как «Электросила» (Ленинград),

«Телеком» (Москва), «Энергомаш» (Ленинград), «Антей» (Москва) и ряд

других.

Вторым решающим обстоятельством, которое содействовало реализации замыслов

автора, стало налаживание сотрудничества с Международным научно-исследовательским

институтом проблем управления (МНИИПУ). Этот Институт

с конца 70-х годов вел интенсивные исследования в области экономики

и менеджмента. Сотрудники Института явились пионерами в развитии в бывших

социалистических странах управленческого консультирования. Важно, что

в МНИИПУ вопросы менеджмента исследовались в органической связи с экономическими

реформами. Поэтому реальная возможность написания и издания

более системной работы, отражающей мировой опыт эффективного управления

различными корпоративными и государственными структурами, фактически

возникла на базе проведения целостного комплекса работ совместно

с МНИИПУ.

В результате было подготовлено первоначально двухтомное издание, в осуществлении

которого важную роль сыграли не только рекомендации

МНИИПУ, связанные с выбором основных проблемных направлений и структуры

книги, но и финансовая поддержка, позволившая в короткие сроки подготовить

к печати и издать двухтомник, ориентированный, в первую очередь,

на руководителей частных и государственных организаций в странах с переходной

экономикой. Двухтомник вызвал большой интерес у руководителей

предприятий, специалистов в области управления, а также у государственных

служащих. При этом в ходе анализа отзывов читателей на содержание двухтомника

был выявлен большой интерес госслужащих различного уровня и руководителей

бизнеса к проблеме взаимодействия бизнеса и государства. Это

послужило причиной для МНИИПУ инициировать подготовку 3-го тома

по проблемам государственного и местного управления.

В итоге в 2002 г. было издано трехтомное издание «Руководство для высшего

управленческого персонала». При этом имелось ввиду завершение

энциклопедического издания по проблемам управления, предназначенного

для корпоративного топ-менеджмента, а также для для топ-менеджмента

федерального, субнационального и муниципального уровней власти.

Однако, как становилось все более очевидным, переход от XX к XXI веку

ознаменовался такими динамичными процессами изменений в бизнесе

и общественном секторе, что вызвало во всем мире взрыв разрозненных

публикаций по отдельным направлениям менеджмента, в которых делаются

попытки обобщить зарождение совершенно новых направлений в повышении

эффективности управления, проявившихся по разному в США,

Японии и странах Западной Европы. Причем некоторые из этих обобщений

конкретного, но еще единичного, опыта определенно представляются

весьма перспективными на ближайшие десятилетия.

С учетом того, что Россия постоянно эволюционирует в поисках совершенствования

своей практики в области управления в частном и общественном

секторах экономики, часть из новых проверенных практикой управленческих подходов

могут оказаться очень полезными не только в будущем, но и в настоящем.

При всем этом выявляющиеся тенденции изменений в организации и управлении,

с одной стороны, не отрицают уже накопленный опыт, изложенный ранее в трехтомнике

«Руководство…», но, с другой стороны, могут быть использованы в России

при определенных условиях только с учетом этого прежнего опыта. Поскольку

содержание управленческой энциклопедии безусловно должно ориентироваться

на ее использование в течение многих лет и поскольку применение

зарождающихся управленческих нововведений может быть эффективно реализовано

только в контексте ранее изложенного предыдущего опыта, постольку

представлялось наиболее целесообразным обобщить эти новые управленческие

направления развития в бизнесе и общественном секторе, включив их в единое

4-х томное издание.

Особую признательность за создание всех необходимых условий и помощь

в подготовке предыдущих и этого нового 4-х томного издания «Руководство…»

автор выражает научному руководителю МНИИПУ, академику С.В.Емельянову,

Генеральному директору МНИИПУ А.П.Кулешову и его заместителю

В.Д.Зенкину, который благодаря своим конструктивным советам на протяжении

всех стадий подготовки четырехтомника сыграл неоценимую роль в написании данной работы.

Предлагаемое издание, впервые опубликованное в 4-х томах, адаптировано к современным нуждам российских руководителей предприятий, муниципалитетов, субъектов федераций и федеральных органов власти. В издании системно представлен анализ и продуктивный поиск решения важнейших корпоративных управленческих проблем в тесной взаимосвязи с решением проблем управления на муниципальном, субнациональном и федеральном уровнях в контексте важнейших особенностей современной эпохи, связанных с глобализацией, либерализацией, приватизацией, информатизацией, инновациями и дерегулированием.

The given edition — originally printed as a four — volume publication — has been adapted to meet current needs of the Russian works managers, and heads of municipalities, entities and federal authorities of the Russian Federation. The edition systematically reviewes the analysis and productive efforts aimed at addressing topical corporate managerial challenges in close relationship with resolving management problems at municipal, subnational and federal levels in the light of mast important features of the modern age, i.e. globalization, liberalization, privatization, informatization, innovation and deregulation

Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.

Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в

ридер.

99(2)116 65.290-2 65.290-80 65.290-86 65.290-5 65.293 65.298 65.9(2 Poc) 01 66.0 330.322.01 332.1 334 336 338 352 321.6/.8 321.7 324 328 XXI : 4-., 6-.. – .: , 2006..2. – 784 . : , : .. : .. , 4-, , , . , , , , , , The given edition – originally printed as a four – volume publication – has been adapted to meet current needs of the Russian works managers, and heads of municipalities, entities and federal authorities of the Russian Federation. The edition systematically reviewes the analysis and productive efforts aimed at addressing topical corporate managerial challenges in close relationship with resolving management problems at municipal, subnational and federal levels in the light of mast important features of the modern age, i.e. globalization, liberalization, privatization, informatization, innovation and deregulation : -– (IRIAS). 117312, , .60-, 9. . (495) 137-28-57, (495) 135-24-49 © , -, – .., 2006, 2002, 1998, 1997, 1996, 1993. . . , ISBN 5-900003-25-6 (..) ISBN 5-900003-27-2 (. 2)

Ч А С Т Ь I СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИМИ РЕСУРСАМИ Апостол Павел и св. Златоуст учат, что обязанность епископа состоит в том, чтобы привлекать людей убеждением, а не силой; епископы, добавляют они, управляют только теми, кто этого хочет, в противоположность государям, которые властвуют над теми, кто не хочет им подчиняться. (Гельвеций) Американцы считают, что добиваться единого мнения при принятии решений — это все равно, что принимать решение о производстве верблюдов, когда нужны лошади. (Оучи) Как показывает практика, организация хозяйственной деятельности промышленных корпораций может быть основана как на централизованном, так и децентрализованном управлении производственными ресурсами. Во втором случае эти ресурсы обычно рассредоточены в относительно автономных подразделениях (например, центрах прибыли), производящих подчас конкурирующие между собой продукты. К числу основных ресурсов, имеющих стратегическое значение, следует отнести триаду «труд — основные фонды — капитал». При этом наряду с различиями, которые имеют место для централизованного и децентрализованного управления ресурсами, управление каждым из них в отдельности имеет свою специфику, хотя и меняющуюся с изменением экономического окружения, но подчас сходную независимо от используемых организационных подходов (централизованного и децентрализованного). Именно о такого рода специфике, связанной с управлением персоналом, основными фондами и финансами и наиболее заметно проявляющейся в последние годы в практической деятельности успешных промышленных фирм, и пойдет речь в этой книге.

×ÀÑÒÜ I 6 1.1. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТРИЦЫ РЕСУРСНЫХ СТРАТЕГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ На вопрос, что общего имеют такие различные фирмы как IBM, General Electric, Shell Oil, Velsicon Chemical и Federal Express, можно по крайней мере ответить, что они имеют одну общую черту — новаторский подход к управлению, основанному на использовании матрицы ресурсных стратегий (рисунок 1.1) [1]. Матрица ресурсных стратегий впервые была использована фирмой IBM в 1972 г., Shell Oil — в 1973 г., Federal Express — в 1974 г., Velsicon Chemical — в 1979 г. и General Electric — в 1981 г. Этот подход свободен от некоторых крупных недостатков, связанных с использованием так называемого «портфельного» подхода к управлению. 1.1.1. ПОРТФЕЛЬНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ И ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ Для того чтобы оценить преимущества использования матрицы ресурсных стратегий, коротко остановимся на важнейших аспектах портфельного управления и трудностях его применения в некоторых компаниях. Эта концепция была разработана бостонской консультативной группой (Boston Consulting Group) в 60-х гг. и впервые применена в ходе реализации проекта в компании «Дженерал электрик» (General Electric) в начале 70-х гг. В соответствии с этим Ðèñ. 1.1 Ìàòðèöà ðåñóðñíûõ ñòðàòåãèé Çàâîäû è îáîðóäîâàíèå Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî Çàïàñû ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ Èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè Ïåðñîíàë Ðåêëàìà è ïðîïàãàíäà Ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ Ñòðàòåãèÿ 1 Ñòðàòåãèÿ 2 Ñòðàòåãèÿ 3

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÂÀÆÍÅÉØÈÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ проектом стратегический бизнес компании «Дженерал электрик» был подразделен на стратегические хозяйственные центры (СХЦ) (Strategic Business Unit, SBU), что и ознаменовало применение портфельного подхода при выработке общей стратегии корпорации [1]. При этом в компании использовались координационные механизмы уже не по линии функциональных служб или групп однородной продукции, а с помощью СХЦ, представлявших собой общекорпоративные долгосрочные целевые программы продвижения определенной продукции на рынки, где фирме противодействовали конкретные конкуренты. Эти центры накладывались на производственно-хозяйственные отделения, состоящие в свою очередь из одного или нескольких заводов. В «Дженерал электрик», например, в 70-е гг. было около 200 отделений и 43 СХЦ [2]. Основным принципом, на котором основана деятельность СХЦ, является признание независимости одного СХЦ (включая производство и сбыт) от других в рамках данной компании, что предполагает возможность конкуренции между ними подчас на одних и тех же рынках, а также ведение между СХЦ борьбы за ресурсы, включая деньги, сырье, заводы, оборудование, человеческие ресурсы и НИОКР. Концепцию портфельного управления используют многие крупные компании, среди которых имеются и нефтяные. Большинство комплексных нефтяных компаний децентрализовано или функционально, или географически. Деятельность функционально децентрализованных нефтяных компаний обычно подразделяется на три основных области: разработка и производство (добыча); рафинирование и сбыт; производство и сбыт химических продуктов. Примером функционально децентрализованной компании является Техасо. Другие компании выбрали децентрализованный подход по географическому принципу (Gulf). При этом как фирма Gulf, так и компания Техасо используют портфельный подход к управлению, реализуемый через создание СХЦ. Однако у некоторых типов компаний, включая нефтяные, существуют очень серьезные проблемы с использованием портфельного подхода. Дело в том, что хотя многие нефтяные компании считают себя децентрализованными (что является необходимым условием успешного применения портфельного управления), в действительности некоторые из них часто не являются таковыми, если учитывать расположение нефтепромыслов, перерабатывающих предприятий и управленческих подразделений. За редким исключением у большинства нефтяных компаний сырая нефть как ресурс контролируется на уровне корпорации. Самостоятельно действующие отделения не могут свободно покупать и продавать сырую нефть в зависимости от изменений условий рынка без разрешения центрального управления по снабжению. Контроль на уровне корпорации сохраняется часто и над другими ключевыми (подчас ограниченными) ресурсами. В этих условиях эффективность использования СХЦ как инструмента управления резко снижается. Именно для таких компаний и был разработан новый отличный от портфельного подход к управлению, основанный на использовании матрицы ресурсных стратегий (рисунок 1.1). 1.1.2. СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЦЫ РЕСУРСНЫХ СТРАТЕГИЙ Итак, в корпорациях, в которых преобладают взаимосвязанные производства, использующие централизованно контролируемые производственные ресурсы и в то же время производящие конкурирующие между собой продукты, применение портфельного подхода к управлению оказалось малоэф

×ÀÑÒÜ I 8 фективным. Это прежде всего относится к вертикально-интегрированным компаниям, производство в которых основано на непрерывных технологических процессах: нефтеперерабатывающие, химические, фармацевтические, сталелитейные, электроэнергетические. Управление, базирующееся на применении матрицы ресурсных стратегий, лишено вышеназванных недостатков портфельного подхода. Оно представляет собой такую организацию работ, при которой у одного высшего управляющего сосредоточен штат, включающий управляющих по ресурсам и управляющих по изделиям. Управляющие по изделиям, возглавляющие так называемые хозяйственные центры (ХЦ) (Business Unit), подчинены двум начальникам: управляющему по группе изделий и управляющему по ресурсам. Матричное управление означает принятие решения более широким составом участников и ставит во главу угла коллективную работу. Те, кто использует эту систему, имеют возможность реализовать характерную для малых фирм гибкость в рамках больших организаций, имеющих сложную структуру. С помощью матрицы ресурсных стратегий компании решают следующие три важнейшие задачи: формирование портфеля, капиталовложений и стратегии бизнеса. Формирование портфеля выявляет операции, которые компания планирует осуществить, и пути их финансирования. Планирование капиталовложений касается уровня инвестиций, который должен быть обеспечен в корпорации для реализации всех операций. Определение стратегии бизнеса означает ориентацию бизнеса на потребности рынка, выбор соответствующих стратегий маркетинга, производства и организации управления для обеспечения эффективной конкуренции. Формирование портфеля обычно основано на принятии решений сверху вниз. С другой стороны, выбор специальных стратегий бизнеса обычно решается снизу вверх. Планирование капиталовложений характеризуется тем, что окончательные решения обычно принимаются в ходе обсуждений между высшим звеном управления и генеральными управляющими хозяйственных центров. Таким образом, двумя ключевыми элементами в матрице ресурсных стратегий являются хозяйственные центры (ХЦ) (Business Unit) и стратегические ресурсы. Каждый хозяйственный центр имеет свою стратегию бизнеса, представляющую собой набор изделий, которые по своей сути относительно однородны. Изделиями отдельного хозяйственного центра, например, в нефтяной компании могут быть нефтяные продукты, химические продукты или комбинация из тех и других. Принципиальная разница между ХЦ и СХЦ видна на примере компании Shell, в которой с самого начала использования матрицы ресурсных стратегий предполагалось, что ХЦ может выпускать товары, продающиеся и как сырая нефть, и как продукты переработки, что недопустимо для СХЦ. 1.1.3. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАТРИЦЫ РЕСУРСНЫХ СТРАТЕГИЙ КОМПАНИЕЙ SHELL В отличие от большинства других крупных вертикальноинтегрированных нефтяных корпораций, в которых производство нефтепродуктов и химических продуктов организационно разделено, в Shell эти производства управляются как единый интегрированный бизнес. Двумя важнейшими переменными в матрице ресурсных стратегий Shell являются стратегические ресурсы (заводы и оборудование, недвижимое имущество, запасы сырья и материалов и т.д.) и стратегии бизнеса (стратегия 1, 2, ...) (рисунок 1.1), которые вырабатывают для себя относительно независимые хозяйственные центры (ХЦ1, ХЦ2, ...), конкурирующие между собой в получении ре

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÂÀÆÍÅÉØÈÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ сурсов для реализации своих стратегий. Хозяйственный центр Shell — это организационная единица, включающая в себя послепроизводственные стадии жизненного цикла родственных продуктов, например, сбыт бензина различных марок, дистиллятов и т.д. Поскольку производственные издержки относятся на счета централизованных производственных подразделений (прежде всего нефтеперерабатывающих заводов), то генеральные управляющие ХЦ полностью отвечают только за движение чистой денежной наличности, вырученной от реализации конечной продукции. Ежегодно они составляют пятилетние стратегические планы для своих ХЦ, подчиняясь по линии выпускаемой продукции руководителям двух продуктовых групп — нефтепродуктов и химических продуктов. Руководители продуктовых групп в свою очередь подчиняются непосредственно исполнительному вице-президенту корпорации. Стратегические планы ХЦ включают цели, задачи, стратегии и финансовые расчеты. Отчеты о работе ХЦ представляются управляющим соответствующих продуктовых групп, которые обобщают их и передают на утверждение исполнительному вице-президенту. Руководство каждым из стратегических ресурсов осуществляется управляющим в ранге вице-президента. Ответственность за обеспечение всех направлений хозяйственной деятельности корпорации стратегическими ресурсами возложена на одного человека. Приоритетность обеспечения хозяйственных центров стратегическими ресурсами зависит от их вклада в поступление денежной наличности. Решение о распределении ресурсов принимается с помощью моделирования на ЭВМ на основе линейного программирования. Оптимизация денежных поступлений с использованием линейного программирования при краткосрочном распределении ресурсов используется компанией Shell уже более 30 лет. В случае конфликтов между генеральными управляющими ХЦ и управляющими стратегическими ресурсами функцию верховного арбитра выполняет исполнительный вице-президент, возглавляющий обе продуктовые группы (нефтепродуктов и химических продуктов) и координирующий все производственно-сбытовые операции. В расчетах хозяйственных центров за полученные стратегические ресурсы используются внутри-фирменные (трансфертные) цены, устанавливаемые на основе твердых нормативов. Поэтому чистая денежная наличность, получаемая хозяйственными центрами, является достаточно объективным показателем эффективности использования получаемых ими ресурсов, а также — собственного потенциала. Таким образом, матрица ресурсных стратегий корпорации Shell позволяет: во-первых, делегировать на уровень хозяйственных центров ответственность за разработку и реализацию производственно-сбытовой стратегии; во-вторых, осуществлять распределение стратегических ресурсов между хозяйственными центрами путем децентрализованного заключения сделок генеральных управляющих этих центров с управляющими (в ранге вице-президентов) стратегическими ресурсами; и, в-третьих, централизовать решения, касающиеся выбора наиболее приоритетных объектов инвестирования и определения конкретных объемов капиталовложений в отдельные хозяйственные центры [3]. Применение аналитического метода при стратегическом планировании считается важнейшей инновацией компании Shell, благодаря которой (при использовании матрицы ресурсных стратегий) осуществляется эффективное распределение ресурсов между ХЦ. Но еще более важным, чем решение компанией проблемы распределения ресурсов, является то, что матрица ресурсных стратегий помогает осуществить объективную оценку в ценовом выражении стратегических ресурсов, которые находятся в дефиците, и дает возможность

×ÀÑÒÜ I 10 сопоставлять эту оценку с недефицитными ресурсами. Следовательно, решения о капиталовложениях в дополнительные стратегические ресурсы можно рассматривать как одну из альтернатив другим направлениям деятельности, связанным, например, с формированием более рационального портфеля ХЦ (речь идет о формировании нового набора операций, которые ХЦ планируют осуществить). Выводы из использования матрицы ресурсных стратегий фирмы Shell можно сформулировать следующим образом. Во-первых, это дало возможность генеральным управляющим хозяйственных центров крайне децентрализованно разрабатывать и реализовывать стратегии бизнеса. Во-вторых, при принятии решений о капиталовложениях или распределении стратегических ресурсов стало возможным использовать аналитические методы расчетов альтернативных вариантов деятельности. В-третьих, упростилось принятие решений старшим звеном управления относительно объемов дифференцированного финансирования отдельных ХЦ. Благодаря использованию матрицы ресурсных стратегий можно сосредоточить людские ресурсы, исследовательские программы и капиталовложения там, где, как ожидается, они дадут самую высокую прибыль или обеспечат быстрые темпы развития. В целом этот метод приводит к более рациональному корпоративному управлению, чем функциональные структуры. Как показывает анализ компаний, использующих матрицу ресурсных стратегий, многие из них пришли к необходимости применения этого метода управления независимо друг от друга, но по одной и той же причине, а именно, ввиду наличия высокой степени взаимозависимости главных направлений деятельности. Матрица ресурсных стратегий имеет ряд ограничений в применении: во-первых, ее применение связано с наличием трудностей в организационных переговорах, что сопряжено с риском, так как можно ошибиться в определении компетентного круга лиц; во-вторых, необходимы управляющие, умеющие очень эффективно использовать общение; в-третьих, трудно сформулировать четкие требования к работе управляющих при подобной организации работ; в-четвертых, могут быть трудности с подбором управляющих, которые справились бы с удвоенной (двухмерной) нагрузкой управления с использованием матрицы ресурсных стратегий. Матрица ресурсных стратегий обеспечивает концептуальную основу и организационную структуру, адекватные взаимозависимым направлениям бизнеса, конкурирующим между собой за использование одних и тех же ресурсов компании для создания разных изделий и услуг. Вооружившись матрицей ресурсных стратегий и хорошо владея принципами управления на уровне фирмы, можно не только улучшить качество постановки вопросов, связанных с взаимозависимыми направлениями бизнеса, но и улучшить качество ответов. Преимущества использования матрицы ресурсных стратегий состоят в том, что она обеспечивает: — повышенную гибкость и способность быстро реагировать на изменения в экстремальных условиях; — эффективное стратегическое планирование в тех секторах экономики, которые характеризуются взаимозависимостью процессов маркетинга и производства; — стимулирование коллективного управления по отдельным направлениям бизнеса и функциям управления; — вовлечение в процесс стратегического планирования большого числа управляющих уменьшает отчуждение, способствует росту чувства значимости и повышает производительность труда управляющих и исполнителей;

О книге

Данное издание, впервые опубликованное в 4-х томах, адаптировано к современным нуждам российских руководителей предприятий, муниципалитетов, субъектов федераций и федеральных органов власти. В издании системно представлен анализ и эффективный поиск решения наиболее важных корпоративных управленческих проблем в тесной взаимосвязи с решением проблем управления на муниципальном, субнациональном и федеральном уровнях в контексте важнейших особенностей современной эпохи, связанных с глобализацией, либерализацией, информатизацией, приватизацией, инновациями и дерегулированием.

Оформление

Книга считается универсальным подарком, который будет уместен в качестве презента и родственникам, и деловым партнерам. Однако не стоит думать, что главное — выбрать произведение, подходящее по содержанию, или автора с учетом вкусовых предпочтений одариваемого. Богатое внешнее убранство подарочного издания играет немаловажную роль. Эксклюзивные подарочные книги в переплете из кожи остаются классикой, которая достойна стать центром любой библиотеки. Золоченое и блинтовое тиснение с оригинальным орнаментом станут нарядным украшением. Трехсторонний золотой обрез ручной работы не только добавит страницам богатое убранство, но и защитит их от повреждения.

В Family-Book можно приобрести как недорогие подарочные книги, так и элитные издания по индивидуальному заказу. Многогранный ассортимент дорогих книг Family Book постоянно пополняется и обновляется новыми изданиями, среди которых вы найдете романы, увлекательные рассказы и повести, сборники поэзии, современную прозу на любой вкус, зарубежную литературу, фэнтези, мистику, произведения на религиозную тематику, профессиональные справочники и многое другое.