Карбатион в дозе 40 мл на 1 м2 примерно в 2 раза уменьшил количество сорняков на сильно засоренной почве с высоким содержанием торфа.[ …]

Карбатион в дозе 300 мл на 1 м2 был применен для обеззараживания торфо-земляной смеси для горшочков (торф : дерновая земля : навоз = 6 : 1 : 1) в совхозе «Марфино». Обработка смеси проведена в штабелях высотой 20 см за месяц до посева семян. Карбатион стимулировал рост рассады: через 7 дней после пикировки сеянцев растения были выше на 1,4 см (высота в контроле 5,6 см), площадь листовой пластинки на 10% больше (в контроле 15,7 см).[ …]

Перед внесением в почву препарат разбавляют большим количеством воды и затем поливают подготовленный участок.[ …]

Карбатион вносили из расчета 100 мл на 1 м2 растворенным в 5 л воды, без последующей заделки.[ …]

Карбатион внесен с применением перекопки почвы Карбатион внесен с рыхлением и поливом почвы . Контроль (почва не дезинфицирована) .[ …]

Красновато-желтого цвета жидкость с резким специфическим запахом. Хорошо растворяется в воде. Используется главным образом в теплицах и парниках для борьбы с различными нематодами и возбудителями болезней, находящимися в почве. Для дезинфекции почвы применяют 2%-ный раствор препарата, на 1 м2 расходуется 200 г раствора. Обработка почвы препаратом производится: в парниках — осенью после уборки культуры или весной за 20—30 дней до посева семян или высадки рассады; в теплицах — за 20—30 дней до посева. Высокая эффективность применения карбатиона может быть получена, если температура почвы на глубине 10 см не ниже 10°С, а температура воздуха 18—20°С. Расход 1,5—2 г/га.[ …]

Карбатион действует раздражающе на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Во время работы с препаратом необходимо защищать нсс, рот и глаза противогазом или респиратором.[ …]

Применение их обеспечивает высокую гибель нематод в почве, а в результате этого слабое заражение лука и увеличение его урожая на 64,5—90,1 ц с 1 га по сравнению с контролем. Кроме того, препараты являются хорошими гербицидами, подавляя развитие как однолетних, так и многолетних сорняков.[ …]

Карбатион в дозах 80—100 мл на 1 м2 задержал появление всходов при посеве огурцов через 35 дней; в дозе 100 мл на 1 м2 вызвал полегание значительного количества (37,2%) всходов (табл. 6) (возбудитель болезни РуШшт был выделен лишь у 44,4% полегших растений).[ …]

Действие карбатиона на паутинного клеща в основном проявлялось в первые 1—2 дня после внесения препарата в почву; позднее почва становилась уже малотоксичной для вредителя (табл. 7).[ …]

Применение карбатиона (40 мл на 1 м2) дало положительный эффект и против ризоктониоза редиса: при выращивании его на дезинфицированном утепленном грунте (под пленкой) было 0,9% пораженных корнеплодов против 1,8% в контроле.[ …]

Эффективен карбатион в отношении Sclerotinia sclerotiorum. Объектом испытания явились склероции гриба. Во всех проводимых опытах склероции помещали в почву вслед за дезинфекцией, контрольные — в почву, не обработанную дезинфектором, на такую же глубину. По истечении срока экспозиции (5—7 дней) склероции, продезинфицированные спиртом, проращивали на картофельном агаре.[ …]

Токсичность карбатиона устанавливалась Б. А. Герасимовым в опытах по испытанию препарата против болезней рассады капусты, а также и в специальном опыте путем закладки обрезков соломы (20—25 см) или листьев огурцов с зимующим клещом на глубину 5—15 см. При поливе разрыхленной почвы (2,5 л на 1 м2) раствором карбатиона (15—40 мл на 1 м2) клещ полностью погибал в поверхностном слое почвы (5 см и в большинстве случаев на глубине 10 см); 100%-ная гибель клеща на глубине 10—15 см наблюдалась при последующем после дезинфекции поливе водой (5 л на 1 м2).[ …]

Под действием карбатиона в почве полностью погибал луковый клещ Rhizoglyphus есЫпориэ.[ …]

Эффективность карбатиона определяется не только дозой препарата, но и условиями его применения. Так, в двух мелкоделяночных опытах (почва — оподзоленный суглинок) дезинфекция почвы провгдена: в первом опыте— 5 мая при температуре воздуха 10° (температура почвы 8°); во втором опыте — 12 июня при температуре воздуха 17—18° (температура почвы 14°).[ …]

В первом опыте карбатион дал значительный оздоровительный эффект; во втором — эффект был меньший (табл. 2). Повышенная температура почвы в день внесения препарата (второй опыт), без сомнения, способствовала и более интенсивному развитию килы, что видно по контролю. В силу этого, а также, возможно, и большей потери газообразной активной фракции препарата эффективность карбатиона во втором опыте снизилась. Меньшая эффективность дезинфекции почвы в более поздние весенние сроки отмечалась при проведении ряда других опытов.[ …]

Эффективность карбатиона намного снижается, если его вносят в поверхностно разрыхленную почву с последующим поливом водой. Как и в других опытах, проявилось стимулирующее действие карбатиона на рост растения.[ …]

В методике испытания карбатиона общим для всех опытов было следующее. Препарат применяли в виде раствора из расчета 2—2,5 л на 1 м2. После полива раствором почву немедленно перекапывали и уплотняли трамбовкой, экспозиция была 5—7 дней, по истечении которых почву вновь перекапывали.[ …]

Очень высокий эффект карбатион (75 мл на 1 м2) дал при выращивании рассады сорта Амагер без пикировки в совхозе «Раменский».[ …]

Это говорит о том, что карбатион лишь несколько подавил гриб, но не предупредил его развитие на ослабленных растениях. На дальнейший рост растений карбатион во всех испытанных дозах оказал стимулирующее действие, большее в дозе 100 мл на 1 м2.[ …]

В вегетационном опыте карбатион в дозах 60, 80 и 100 мл ffa 1 м2 полностью предупредил поражение рассады (Rhizoctonia sp.) (табл. 5).[ …]

Вместе с тем, поскольку карбатион и подобные ему соединения позволяют добиться практически полного освобождения почвы от клубеньковых бактерий, открывается уникальная возможность их использования для устранения малоэффективных, неконкурентоспособных бактерий и замены на высокоэффективные штаммы. Такой прием был бы экономически оправданным, так как стерилизаторы обладают сильным гербицидным, нематицидным и фунгицидным действием, то есть являются комплексными препаратами для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений, сорняками и фитопатогенными грибами.[ …]

На основании полученных данных карбатион можно рассматривать как эффективное средство для обеззараживания верхнего слоя почвы от паутинного клеща. Оптимальной дозой следует считать не менее 20 мл на 1 м2 при разведении препарата в 2—5 л воды; после внесения препарата — полив водой.[ …]

При температуре 4—5° газовая фракция карбатиона практически не распространяется по горизонтали от центра внесения в той концентрации, которая является губительной для F. oxysporum.[ …]

При температуре 4—5° газовая фракция карбатиона практически не распространяется по горизонтали от центра внесения в той концентрации, которая является губительной для F. oxysporum.[ …]

Урожай в переводе на парниковую раму составил по карбатиону 10,83 кг, по ТМТД—10,76 кг; нет ощутимой разницы и по периодам поступления урожая.[ …]

Для обеззараживания почвы в открытом грунте используют карбатион при температуре воздуха не ниже 7—10°С, при температуре выше 25° С он быстро испаряется.[ …]

По расчетам экономической эффективности дезинфекции почвы карбатионом, чистый доход от мероприятия при выращивании рассады в этом совхозе выразился в 319,25 руб. со 100 парниковых рам. В 1963 г. совхоз имени Тимирязева провел дезинфекцию почвы карбатионом в 32 двадцатирамных парниках на техническом обогреве (в которых цветная капуста в 1963 г. была поражена килой на 40—100%, при индексе болезни 29—64%). Препарат внесен 3—6 октября, температура почвы 8°, воздуха 11—13°. В четырех парниках внесен ТМТД (табл. 4).[ …]

Работа по более широкой производственной проверке и внедрению осенней дезинфекции почвы карбатионом проведена в двух совхозах Московской области в парниках на техническом обогреве. Проводили учеты: а) пора-женности рассады черной ножкой и килой путем осмотра 100 шт. рассады из каждого парника или при больших масштабах опыта — из каждого пятого парника; б) засоренности почвы под пятью рамами каждого пятого парника путем наложения учетной рамки (25×25 см); в) действия карбатиона на рост рассады при взвешивании нескольких проб в парнике по 20 растений каждая.[ …]

Наиболее эффективными дезинфекторами почвы против возбудителей килы и черной ножки являются карбатион и тиазон. На участках утепленного грунта, парниках, где выращивают рассаду капусты, дезинфекцию проводят осенью при температуре грунта не ниже 8—10°. Предварительно удаляют все растительные остатки, почву перепахивают и разравнивают для лучшего внесения этих препаратов. Карбатион из расчета 150— 200 мл растворяют в 2—2,5 л воды и вносят на 1 м2. После внесения карбатиона почву перепахивают, затем уплотняют катком или укрывают полиэтиленовой пленкой.[ …]

Первоначально было проведено два вегетационных опыта по сравнительной эффективности различных доз карбатиона против килы (табл. 1).[ …]

Анализ таксономической структуры микрофлоры через год после четырехлетней ежегодной обработки почвы карбатионом («мишенью” для которого являются грибы) подтвердили наблюдения, сделанные на водорослях. Ряд видов исчезает из почвы. Соответственно с этим снижается индекс видового разнообразия и увеличивается индекс доминирования (табл, 4). Аналогичные изменения микрофлоры под влиянием длительного систематического применения триазиновых гербицидов наблюдали М. В. Горленко с соавт. (1969,1980). В их опыте происходила рмена доминирующих форм микромицетов, снижалась частота встречаемости одних видов, исчезали из почвы другие. Появлялись новые доминанты, которые ранее занимали скромное место в популяции микромицетов. Авторы выделили ряд видов, имеющих высокую чувствительность к прометрину.[ …]

Редис является культурой, которую могут выращивать на утепленном грунте. Ниже приводим данные по влиянию дезинфекции почвы карбатионом на урожай редиса (табл. 12).[ …]

Меры борьбы. 1. Карантинные мероприятия, ограничивающие распространение нематоды. 2. Севооборот с возделыванием непоражаемых культур. 3. Обеззараживание почвы в очагах карбатионом (250—400 г в 5 л на 1 м2) или препаратом № 23 (¡50—200 г в смеси с песком при соотношении 1:1).[ …]

После обеззараживания химическими веществами субстраты несколько раз промывают водой.[ …]

Резкие колебания температуры почвы в период ее обеззараживания также снижают радиус действия и токсичность препарата, что приводит к необходимости увеличения его норм расхода. Поэтому обеззараживание почвы карбатионом против теплолюбивых патогенных грибов при пониженной температуре (ниже 10—12°) является неперспективным.[ …]

Обязательным приемом является обеззараживание парникового инвентаря и парниковой смеси. Обеззараживают парниковый инвентарь раствором формалина (1:25) с последующим выдерживанием его под брезентом в течение 4 суток при температуре не ниже 10 °С. Парниковая смесь (субстрат) обеззараживается химическим и термическим способом. Для химического обеззараживания используют 40 %-ный в. р. карбатиона, который оказывает одновременно гербицидное и фунгицидное действие. Обеззараживание парниковой смеси карбатионом следует проводить осенью, но не позднее чем за 30 дней до начала посева семян, при температуре субстрата выше 10 °С и влажности 50 % в течение 10 дней. Против корневых гнилей табака рекомендуется также ридомил, вносимый в почву после посева семян из расчета 10 кг/га.[ …]

Смена почвы и химическое обеззараживание ее. В тех хозяйствах, где нет оборудования для обеззараживания почвы паром или просушки через существующую отопительную систему, для борьбы с галловой нематодой применяют смену земли или обеззараживание ее химическими средствами. Смена земли является простым и доступным мероприятием, но она не дает положительного результата без дополнительного химического обеззараживания стеллажей, дорожек, подпочвенного грунта, инвен-. таря. Использование карбатиона резко повышает эффективность этого приема. Например, в совхозе «Белая дача» Московской области в 1967 г. в теплице обнаружили галловую нематоду на одной грядке. Эту грядку обработали 1%-ным раствором карбатиона и укрыли пленкой, чтобы газообразная фракция не повредила вегетирующие огурцы. Осенью из зараженного места почву удалили, (подпочвенный грунт полили 2%-ным раствором карбатиона при норме 1,6 л на 1 м2 без дополнительного полива водой. После этой обработки в течение двух лет галловой нематоды не было.[ …]

Нематоды или круглые черви (лат. Nematoda) обитают в почве и воде. Нематоды — микроскопические (0,5-1 мм) круглые паразитические черви. Описано около 24 тыс. видов, но предполагают о существовании около 1 млн. видов.

Паразитируют в во всех живых организмах, включая простейших. Самка способна отложить до 2500 яиц. В год дают до 13 поколений (в условиях умеренного климата, например, в России — до 8 поколений). Цисты (толстая оболочка, защищающая яйца нематоды) может находится в почве до 10 лет даже без растения — хозяина. А каждая циста содержит до 1000 яиц!

Яйца нематоды зимуют в почве, им не страшны практически любые морозы. Яйца и личинки нематод переносят промораживание почвы до −30 °C. Для нематоды также не страшны не засуха, ни наводнения.

Выдерживают дозу радиации, в 20 раз превышающую смертельную для человека.

Общие потери урожая от нематоды составляют около 10% урожая. В мировом масштабе эта цифра составляет около 100 млрд $. В настоящее время только в России почти 2 млн. гектар составляют карантинные зоны (с потерями до 80% урожая).

Поражают корневую систему растений, способствуют ослаблению защиты растений и делают их уязвимыми к различным заболеваниям. Нематоды опасны и для растений – как травянистых, так и древесных. Нематоды обнаружены во всех климатических зонах нашей планеты. Присутствуют в открытом и защищенном грунте.Растениеядные нематоды вызывают нематодные болезни растений.

Внешние признаки поражений растений:

- замедление появления всходов, роста и развития саженцев,

- слабое и малочисленное цветение,

- частичной, а иногда и значительная гибель растений в молодом возрасте,

- растрескивание и веретенообразное утолщение стеблей,

- снижение урожая,

- гофрирование листочков,

- разрастание корневой системы, отгнивание мелких корней,

- галловые образования и др.

Различают корневые, стеблевые и листовые нематоды.

Корневые нематоды. У поражённых растений наблюдается гибель корней, порча корнеплодов и образование галлов. В процессе питания нематоды нарушают целостность корней, тем самым способствуя проникновению в растение патогенных грибов, бактерий и вирусов. Внедрение нематод в корни растений обычно вызывает сильное ветвление корневой системы и отгнивание мелких корней (свекловичная, картофельная, овсяная гетеродеры), образование галлов разной формы (галловые нематоды на корнях овощных и технических культур), заострённых, в виде язв, которые в результате ведут отмиранию корней.

Стеблевые и листовые нематоды вызывают растрескивание стеблей и веретеновидное утолщение стеблей, недоразвитие листовой пластинки и её деформацию (горфрирование).

Корневые (галлловые) галлообразующие фитонематоды, вызывают заболевание мелойдогиноз, встречаются всесветно, отдельные представители признаны карантинными объектами. При массовом размножении галловая нематода вызывает галловый нематодоз растений.

Нематоды часто поражают:

— землянику / садовую клубнику — наблюдаются вздутия листовых черешков, усов и гофрировка листовой пластинки, насекомое селится в пазухах листьев и почках, завязи, бутоны и цветки скручиваются, гниют, листья темнеют, черешки краснеют, растение полностью останавливается в росте;

— картофель и корнеплоды — образование на периферии клубней мягких тёмных пятен, наростов на корнях и пр.;

— луковичные растения – наблюдается растрескивания донца и разрыхление ткани сочных чешуек;

— и мн. культуры, выращиваемые в защищенном грунте, например, потери урожая огурца могут достигать до 40-60%.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ растений от нематод:

1.Агротехнические — соблюдение севооборота, удаление слабых и больных растений, посадка устойчивых сортов, тщательный отбор посадочного материала, прополка, засевание на освободившихся участках зерновых озимых культур.

2.«Народные» — термическая обработка корней горячей водой 50-55°С, можно добавить 0,05% раствор формалина.

3.Химические – использование нематоцидов (специальная группа химических пестицидов, уничтожающих растительноядных нематод). Они работают: как фумиганты (карбатион, хлорпикрин, немагон, бромистый метил) – отравляют через нематод через дыхательную систему), либо как контактные пестициды (фосфоорганические соединения, производные карбамоилоксимов и карбаматов), либо как системные пестициды проникая в такани растения, делая растения непригодными для нематод (диметоат). Препараты вносят в почву при предпосадочной подготовке или распыляют на поврежденное растение. Некоторые нематоциды (к примеру, хлорпикрин) обладают комплексным действием, являясь одновременно фунгицидными, инсектицидными и гербицидными средствами. Они приводят к полной стерилизации почвы (посев на ней возможен лишь через 20-50 дней после обработки, а для особо токсичных – и вовсе только в следующем посевном сезоне).

4. Биологические – использование биопрепаратов нематицидов/нематоцидов, которые созданы на основе либо хищных грибов-нематофагов (Arthrobotris, Paecilomyces), либо продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, либо вытяжек растений (чеснока, бархатцев, календулы). Примеры — Нематофагин, Басамил, Аверсектин С, Метаризин, Пециломицин, Нарцисс, Фитохит и др.

В этом разделе сайта рассмотрены наиболее эффективные и востребованные на практике препараты для защиты растений от нематод.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ В ЦВЕТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ОРАНЖЕРЕЯХ)

Правильно организованная система защиты цветочных растений в теплицах от вредителей и болезней значительно повышает эффективность использования почвенных субстратов, повышает урожайность цветочных культур. Самое серьезное внимание необходимо уделять профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение появления или устранение источников инфекции. Они включают: карантин, агротехнические методы защиты растений, обеззараживание культивационных помещений и почвы, протравливание посевного и посадочного материала.

Перед обеззараживанием из теплиц удаляют растения

И Проводят химическую обработку конструкций — фумигацию диоксидом серы (сжигание серного цвета или комовой серы на металлических противнях). На 100 мЛ теплицы требуется 5 кг препарата. Поверхность стеллажей и проходов . между ними обжигают пламенем газовых горелок для уничтожения вредителей и очагов заболеваний (белокрылка, паутинные клещи, трипсы, серая гниль и др.) или дезинфицируют раствором формалина (2—5%) или лизола (до 5%).

Инвентарь и горшки обеззараживают горячим паром или подвергают воздействию высокой температуры в особых контейнерах.

Эффективность использования оранжерей во многом зависит от того, в какой степени почва заражена вредной микрофлорой. Для борьбы с ней применяют два способа: полную замену грунта или уничтожение вредной микрофлоры в грунте без замены. Первый способ требует больших затрат труда, поэтому применяется только в неизбежных случаях. Второй способ состоит в термической и электрической стерилизации или химической дезинфекции грунта.

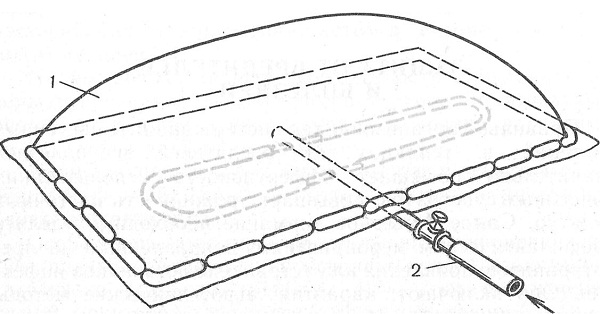

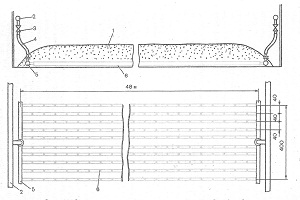

Пропаривание почвы осуществляют двумя способами: подачей пара в грунт сверху с использованием пленочных шатров (рис. 11) и снизу, через систему перфорированных труб (рис. 12). От паровых котлов в оранжерею пар подают по стальным трубам диаметром 76 мм.

Рис. 11. Пропаривание почвы под пленочным шатром:

1 — пленочный шатер; 2 — шланг для подачи пара

рис. 12. Схема пропаривания почвы парораспределительной гребенкой:

1- грунт; 2 — паровая магистраль; 3 — вентиль; 4 — гибкий паропровод; 5 — парораспределительная гребенка; 6 — гофрированные перфорированные полиэтиленовые трубы

Перед пропариванием грунт тщательно рыхлят фрезой, которую навешивают на трактор. Затем плугом делают борозду на всю глубину грунта (30 см), на дно укладывают гофрированную перфорированную полиэтиленовую трубу диаметром 60 мм, которую через коллектор соединяют с паропроводом, засыпают грунтом и накрывают брезентом. Расстояние между трубами 40 см. Пар подают с обоих концов труб до тех пор, пока температура грунта на глубине 30 см не достигнет 100—105°С. Такую температуру поддерживают в течение 3—4 ч и контролируют при помощи дистанционного термометра. Если эти технологические параметры не выдерживаются, эффективность обработки снижается.

Разработан термоэлектрический способ обеззараживания почвы с использованием переносных поверхностных электронагревательных устройств — термоэлектрических матов ТЭМ-П. Мат имеет нагревательный элемент в виде ряда спиралей из нихромовой проволоки, помещаемых в чехол из асбестовой ткани. Сверху укладывают теплоизоляцию. ТЭМ-П имеет размеры 2Х 1,2 м, работает при напряжении 220 В, за один цикл обеззараживания почвы (11 ч) расходует 17 кВт — ч/мЛ электроэнергии.

Химическая дезинфекция — это протравливание почвы пестицидами: карбатионом или тиазином. Карбатион

применяют в виде 2—3%-ного раствора в дозе 5—10 л/мЛ с последующим обильным поливом почвы водой (10 л/мЛ). Температура воздуха в оранжерее при внесении карбатио-на должна быть низкой (5—8°С), поэтому его вносят утром за 20—30 дней до посадки растений. Эффективность карбатиона возрастает с повышением температуры почвы до 20°С.

Тиазин выпускается промышленностью в виде 85%-ного смачивающегося порошка. Для обеззараживания почвы препарат используют в дозе 50— 150 г/мЛ за 20—30 дней до посадки растений. Перед внесением его смешивают с увлажненным песком в соотношении 1:3 и равномерно рассеивают по поверхности обрабатываемого участка. Затем почву перекапывают и поливают водой (7—10 л/мЛ). Процесс обеззараживания тиазином продолжается 10 дней, после чего почву рыхлят.

В условиях закрытого грунта применение пестицидов сильнее, чем в открытом, загрязняет воздух, ухудшает санитарно-гигиенические условия труда, губительно дей-ствует на насекомых-опылителей. Кроме того, химический метод способствует появлению популяций вредителей, устойчивых к пестицидам.

В настоящее время в условиях защищенного грунта все более широкое распространение получает система подавления инфекции за счет внедрения интенсивных культу-рооборотов, освоения новых конструкций с регулируемыми режимами микроклимата, внедрения сортов с высокой сопротивляемостью к заболеваниям, применения в системах защиты энтомофагов — фитосейулюса, энкарзии, златоглазки, полезных микроорганизмов и биопрепаратов на их основе.

Биологический метод защиты растений от вредителей основан на использовании их естественных врагов, он безопасен для человека и окружающей среды. Хищный клещ фитосейулюс уничтожает паутинного клеща, его яйца и зимующие особи на розе, гвоздике, гербере и калле; амблисейус — паутинного клеща и табачного трип-са на гвоздике; энкарзия — белокрылку на гербере, хризантеме, примуле и др.; вертициллин — белокрылку на хризантеме; наездник афидиус матрикария — персиковую тлю на цинерарии.

Разведение фитосейулюса в РСФСР осуществляют по единой схеме при некоторых незначительных организационных различиях. Для его развития наиболее благоприятна температура 25—30°С и относительная влажность воздуха выше 70%. Влажность воздуха ниже 60% и температура выше 34—35°С отрицательно влияют на фитосей-улюса. Нижний температурный порог для развития хищника равен 7°С. При относительной влажности воздуха 25—35% яйца фитосейулюса ссыхаются даже при благоприятной температуре.

Амблисейус на гвоздике выпускают в количестве 100 особей на 1 мЛ.

Активность паразита тепличной белокрылки — энкарзии зависит от температуры и относительной влажности воздуха. При 50—70%-ной влажности воздуха и температуре 20°С личинки белокрылки чернеют через

11 дней, при 25°С — через 7 и при 30°С — через 6 дней. При коротком дне и слабой освещенности активность энкарзии снижается.

Хорошие результаты в борьбе с личинками белокрылки дает гриб ашерсония. Для опрыскивания растений ис~пользуют суспензию, состоящую из спор гриба. Титр этой суспензии должен быть не ниже 5X1 0л.

На хризантеме против белокрылки применяют грибной препарат белого цвета — вертициллин, состоящий из мицелия и конидий. Титр рабочей суспензии 2—3×10Л конидий в 1 мл. При высокой влажности воздуха в теплице гриб образует титры, которые прорастают в белокрылку и убивают ее.

Определенное место в системе борьбы с фузариозом гвоздики ремонтантной занимает гриб-антагонист трихо-дерма. Внедрение его дает возможность снизить токсическую нагрузку на субстрат и растение и сохранить почвенную микрофлору.

Триходермин — препарат зеленого цвета, состоит из обрывков мицелия и спор. Попадая в почву, богатую органикой, споры прорастают, образуя грибницу с конидиенос-цами и массу спор. Он продуцирует два антибиотика — глиотоксин и виридин, которые обладают антигрибными и антибактериальными свойствами, угнетают развитие фузариума. Одновременно триходермин обогащает почву доступными формами азота. Препарат вносят под гвоздику из расчета 80 млрд. конидий на 1 мЛ.

При использовании биологической защиты в системе мероприятий по борьбе с другими вредителями и болезнями предусматривают снижение до минимума отрицательного влияния химических обработок на хищного клеща. В связи с этим приобретают особое значение мероприятия, направленные на предупреждение заноса и расселения вредителей и болезней в оранжереях: очаговые обработки растений при обнаружении первых признаков заболевания или единичных вредителей; профилактические химические обработки розы, когда акарифаг отсутствует на растениях; использование малотоксичных для хищного клеща пестицидов при очаговых и сплошных обработках.

Нематоды или круглые черви (лат. Nematoda) обитают в почве и воде. Нематоды — микроскопические (0,5-1 мм) круглые паразитические черви. Описано около 24 тыс. видов, но предполагают о существовании около 1 млн. видов.

Паразитируют в во всех живых организмах, включая простейших. Самка способна отложить до 2500 яиц. В год дают до 13 поколений (в условиях умеренного климата, например, в России — до 8 поколений). Цисты (толстая оболочка, защищающая яйца нематоды) может находится в почве до 10 лет даже без растения — хозяина. А каждая циста содержит до 1000 яиц!

Яйца нематоды зимуют в почве, им не страшны практически любые морозы. Яйца и личинки нематод переносят промораживание почвы до −30 °C. Для нематоды также не страшны не засуха, ни наводнения.

Выдерживают дозу радиации, в 20 раз превышающую смертельную для человека.

Общие потери урожая от нематоды составляют около 10% урожая. В мировом масштабе эта цифра составляет около 100 млрд $. В настоящее время только в России почти 2 млн. гектар составляют карантинные зоны (с потерями до 80% урожая).

Поражают корневую систему растений, способствуют ослаблению защиты растений и делают их уязвимыми к различным заболеваниям. Нематоды опасны и для растений – как травянистых, так и древесных. Нематоды обнаружены во всех климатических зонах нашей планеты. Присутствуют в открытом и защищенном грунте.Растениеядные нематоды вызывают нематодные болезни растений.

Внешние признаки поражений растений:

- замедление появления всходов, роста и развития саженцев,

- слабое и малочисленное цветение,

- частичной, а иногда и значительная гибель растений в молодом возрасте,

- растрескивание и веретенообразное утолщение стеблей,

- снижение урожая,

- гофрирование листочков,

- разрастание корневой системы, отгнивание мелких корней,

- галловые образования и др.

Различают корневые, стеблевые и листовые нематоды.

Корневые нематоды. У поражённых растений наблюдается гибель корней, порча корнеплодов и образование галлов. В процессе питания нематоды нарушают целостность корней, тем самым способствуя проникновению в растение патогенных грибов, бактерий и вирусов. Внедрение нематод в корни растений обычно вызывает сильное ветвление корневой системы и отгнивание мелких корней (свекловичная, картофельная, овсяная гетеродеры), образование галлов разной формы (галловые нематоды на корнях овощных и технических культур), заострённых, в виде язв, которые в результате ведут отмиранию корней.

Стеблевые и листовые нематоды вызывают растрескивание стеблей и веретеновидное утолщение стеблей, недоразвитие листовой пластинки и её деформацию (горфрирование).

Корневые (галлловые) галлообразующие фитонематоды, вызывают заболевание мелойдогиноз, встречаются всесветно, отдельные представители признаны карантинными объектами. При массовом размножении галловая нематода вызывает галловый нематодоз растений.

Нематоды часто поражают:

— землянику / садовую клубнику — наблюдаются вздутия листовых черешков, усов и гофрировка листовой пластинки, насекомое селится в пазухах листьев и почках, завязи, бутоны и цветки скручиваются, гниют, листья темнеют, черешки краснеют, растение полностью останавливается в росте;

— картофель и корнеплоды — образование на периферии клубней мягких тёмных пятен, наростов на корнях и пр.;

— луковичные растения – наблюдается растрескивания донца и разрыхление ткани сочных чешуек;

— и мн. культуры, выращиваемые в защищенном грунте, например, потери урожая огурца могут достигать до 40-60%.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ растений от нематод:

1.Агротехнические — соблюдение севооборота, удаление слабых и больных растений, посадка устойчивых сортов, тщательный отбор посадочного материала, прополка, засевание на освободившихся участках зерновых озимых культур.

2.«Народные» — термическая обработка корней горячей водой 50-55°С, можно добавить 0,05% раствор формалина.

3.Химические – использование нематоцидов (специальная группа химических пестицидов, уничтожающих растительноядных нематод). Они работают: как фумиганты (карбатион, хлорпикрин, немагон, бромистый метил) – отравляют через нематод через дыхательную систему), либо как контактные пестициды (фосфоорганические соединения, производные карбамоилоксимов и карбаматов), либо как системные пестициды проникая в такани растения, делая растения непригодными для нематод (диметоат). Препараты вносят в почву при предпосадочной подготовке или распыляют на поврежденное растение. Некоторые нематоциды (к примеру, хлорпикрин) обладают комплексным действием, являясь одновременно фунгицидными, инсектицидными и гербицидными средствами. Они приводят к полной стерилизации почвы (посев на ней возможен лишь через 20-50 дней после обработки, а для особо токсичных – и вовсе только в следующем посевном сезоне).

4. Биологические – использование биопрепаратов нематицидов/нематоцидов, которые созданы на основе либо хищных грибов-нематофагов (Arthrobotris, Paecilomyces), либо продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, либо вытяжек растений (чеснока, бархатцев, календулы). Примеры — Нематофагин, Басамил, Аверсектин С, Метаризин, Пециломицин, Нарцисс, Фитохит и др.

В этом разделе сайта рассмотрены наиболее эффективные и востребованные на практике препараты для защиты растений от нематод.

Описание препарата (Фурадан, Карбатион, Поликарбацин)

Фурадан

Фурадан (карбофуран, курател). Инсектицид, акарицид, нематоцид. ЛД50 8- 14 мг/кг, токсичен для пчел и полезных насекомых. В сухое время сохраняется в почве в течение всего периода вегетации. Мигрирует в листьях сахарной свеклы. Выход на посевы сахарной свеклы для проведения ручных работ (прополки, прорывки и т. д.) — через 45 суток.

Карбатион

Карбатион (вапам, нематин, метаминатрий). Нематоцид. ЛД50 для мышей — 140 мг/кг, крыс — 150 мг/кг. Оказывает сильное раздражающее действие на кожу. Умеренно стоек в воде, быстро разлагается в почве; при разложении образует высокотоксичный метилизо-биоцианат (МИТ). Применяется для обработки почвы против нематод за 30 дней до посева или посадки рассады растений.

Поликарбацин

Поликарбацин.

Читать на sad-dacha-ogorod.com

Комнатные растения, как и огородные или садовые, подвергаются нападениям вредителей. Для них это очень опасно. Паразиты высасывают растительные соки, повреждают систему корней, что приводит к гибели цветка. Проблема не всегда заметна сразу. Поэтому стоит проводить регулярные осмотры своей зелени, чтобы при первых признаках заражения начинать борьбу с червями. Разберемся, как правильно это делать.

Как избавиться от мелких червячков в цветах

Разновидности паразитов

Методики борьбы

Меры профилактики

Кто может поселиться в цветочном горшке

Вредителей у комнатных цветов очень много. Некоторые из них поселяются в земельном коме. Когда хозяйка замечает мелких белесых червяков в поддоне или около стебля, надо немедленно спасать растение. Но сначала надо определить, с каким именно паразитом придется бороться. Это могут быть личинки каких-либо насекомых или взрослые особи. Перечислим возможные варианты.

Нематоды

Первичноротые круглые черви. Всего насчитывается почти миллион их видов, но в цветочных горшочках селятся только растительные нематоды. Это очень мелкие белесые червячки. Питаются растительными остатками или живой зеленью.

Разновидности растительных нематод

- Свободные. Могут жить на разных частях растительного организма, перемещаясь с одного места на другое. Поражают весь куст.

- Со свободным образованием цисты. Селятся в корнях, при этом разрушают их оболочку. Образуют корневые цисты или резервуары с оплодотворенными яйцами.

- Галловые. Живут на корневых отростках. Откладывают на них выделения, которые провоцируют образование галлов или утолщений. Внутри них селятся особи. Созревшие яйца разрывают оболочку утолщения, она лопается, личинки расползаются в почве.

Одним из признаков заражения нематодами является появление округлых вздутий на корневых отростках. Кроме того, на листиках появляются небольшие участки желтого цвета. Впоследствии они темнеют, становятся бурыми или черными. Листья деформируются и уменьшаются в размерах, стебельки искривляются.

Энхитреи

Мелкие, длиной до 10 мм, полупрозрачные червячки. Поселяются на корнях, на поверхность не поднимаются. Поэтому заметить присутствие энхитреи сложно, если только случайно в процессе пересадки. В природе они питаются разлагающейся органикой. Но в ограниченном пространстве, каковым является цветочный горшок, едят корневые отростки. Если численность колонии велика, зараженный кустик быстро погибает.

Заподозрить присутствие энхитреи можно по косвенным признакам. Листики начинают желтеть, увядают и опадают. Цветок замедляет рост, заметно отстает в развитии от здоровых соседей.

Заметив это, надо аккуратно вынуть его из земли, как при пересадке. У зараженных экземпляров корни облеплены энхитреями. Механическое удаление их бесполезно, надо искать эффективное средство, как избавиться от белых червячков в земле.

Коллемболы

Их еще называют подурами или ногохвостками. Очень мелкие членистоногие. Самые крупные экземпляры достигают 5 мм. Их особенность — прыгательная вилочка, расположенная в нижней части тельца. С ее помощью они способны быстро передвигаться. Питаются подуры разлагающейся органикой, если ее нет, переходят на молодые побеги и корешки.

Степень причиненного вреда зависит от численности колонии. Если она невелика, комнатным цветам ничего не угрожает. Но как только число вредителей увеличивается, зелень гибнет.

Заметить ногохвосток сложно. Чаще всего крохотных белых червяков обнаруживают в цветочном поддоне после полива, куда их вымывает водой.

В остальном специфических признаков поражения нет. Кустик желтеет, его рост замедляется.

Сциариды

Они же грибные комарики или цветочные мошки. Взрослые экземпляры не представляют для зелени никакой опасности. А вот живущие в почвосмеси личинки разрушают систему корней. Растение замедляется в росте, желтеет и погибает.

Заподозрить заражение можно по появлению взрослых сциарид. Это мелкие крылатые насекомые, которые кружатся около цветочных горшков.

Их личинки — миниатюрные белые черви с головкой черного цвета. Длина особи от 3 до 5 мм. Взрослые сциариды, попадая в благоприятные условия, а это тепло и переувлажненная почва, быстро размножаются. Поэтому при появлении первых мошек, надо сразу же начать борьбу с ними. В лучшем случае они еще не успели отложить яйца, тогда справиться с ними будет не сложно.

Как избавиться от червяков

Вне зависимости от того, кто из вредителей поселился в домашних цветах, все они живут в почве. Просто убрать их из земли вряд ли возможно. Пересадка в новую почвосмесь поможет, только если заражение произошло недавно и колония не успела разрастить. Делается это так. Извлеченные из грунта корни внимательно осматриваются. Все зараженные или поврежденные участки удаляются, срезы дезинфицируются.

С корневых отростков убирают или смывают все взрослые экземпляры паразитов. Личинки и яйца так убрать не удастся. Поэтому сразу после пересадки почвосмесь обрабатывается раствором инсектицида. Надо понимать, что эта методика окажется эффективной, только если численность насекомых невелика. В остальных случаях помогут химические препараты или народные средства. Начинать лучше с нетоксичных методик. Если они не помогают, переходят к более сильным средствам. Предлагаем эффективные способы, как избавиться от червей в цветочных горшках.

Инсектициды

Для борьбы используют разные виды инсектицидных препаратов. Предлагаем перечень самых эффективных.

Инсектицидные средства

- «Инта-вир». Яд нервно-паралитического действия. Вызывает гибель паразитов в течение 24 часов. Яйца остаются не поврежденными.

- «Карбатион». Стерилизует грунт, защищает цветки во время бутонизации и цветения. Используется однократно. Препарат фумигаторного типа.

- «Конфидор». Проникает в растительные ткани, долго в них сохраняется. Черви к нему нечувствительны, уничтожает только насекомых.

- «Фитоверм». Парализует нервную систему червяков и насекомых. Рекомендуется двукратное применение.

- «Агравертин». Эффективен против всех типов паразитов, нетоксичен для человека. В жаркую погоду его действие усиливается.

Прежде чем избавляться от червячков с помощью инсектицидов, надо внимательно прочитать инструкцию производителя. Препараты токсичны, поэтому необходимо точно соблюдать дозировку и правила безопасности. Иначе можно получить отравление.

Народные средства

Эти препараты не токсичны и не опасны для людей и домашних животных. Но эффективность их ниже, чем у инсектицидов. Возможно, в борьбе с многочисленной колонией они не помогут, а вот на начальном этапе или в роли профилактического средства вполне действенны. Предлагаем перечень методик, как избавиться от белых червячков в цветах.

Нетоксичные методики

- Подготовить водный раствор мыла. Лучше всего брать хозяйственное, сделанное по ГОСТу, с большим содержанием жира. Мыльную стружку разводят водой, полученным раствором опрыскивают зараженный кустик. Обработку повторяют несколько раз.

- В литре чистой воды растворить 5 г размолотых в пыль табачных листьев. Дать препарату настояться в течение 24 часов. Обильно опрыскать зараженный куст и землю в горшочке. Таким образом обрабатывать кустик раз в 6-7 дней на протяжении полутора месяцев.

- Растворить в воде кристаллики перманганата калия так, чтобы получилась бледно-розовая жидкость. Полить ею цветочный куст. Повторить обработку несколько раз.

- На землю внутри горшочка положить чесночные дольки или кожурки цитрусовых. Можно обработать грунт сильно пахнущим маслом, например, аниса или розмарина.

Некоторые цветоводы уверены, что избавиться от паразитов поможет сера от спичек. Ее соскабливают и посыпают порошком грунт или просто втыкают спички около стебля головками вниз.

Меры профилактики

Во всех рекомендациях, как избавиться от червей в горшке, подчеркивается необходимость профилактических мер. Предупредить проблему намного проще, чем потом выводить паразитов. Мы собрали перечень простых, но эффективных мероприятий.

Профилактические мероприятия

- Нельзя переувлажнять почвосмесь, создавая тем самым благоприятные условия для развития червяков. Полив должен быть регулярным, но не чрезмерным.

- Нельзя использовать органические подкормки вроде мясного сока, молока или чайной заварки. Лучше применять препараты на основе гумуса или минеральные удобрения.

- Купленные или принесенные откуда-то цветочные кустики могут быть заражены. На полторы-две недели их необходимо помещать в «карантин». То есть ставить на расстоянии от другой зелени. Букеты из срезанных цветов, особенно покупные, ставят поодаль от домашних растений.

- Грунт для пересадки надо обрабатывать: прокаливать, проливать кипятком или инсектицидом.

- Регулярный осмотр всей домашней зелени.

Появление миниатюрных белесых червячков говорит о том, что в комнатных цветах поселились вредители. Надо срочно начинать борьбу с ними. Иначе радующий глаз комнатный цветник может погибнуть.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ В ЦВЕТОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ОРАНЖЕРЕЯХ)

Правильно организованная система защиты цветочных растений в теплицах от вредителей и болезней значительно повышает эффективность использования почвенных субстратов, повышает урожайность цветочных культур. Самое серьезное внимание необходимо уделять профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение появления или устранение источников инфекции. Они включают: карантин, агротехнические методы защиты растений, обеззараживание культивационных помещений и почвы, протравливание посевного и посадочного материала.

Перед обеззараживанием из теплиц удаляют растения

И Проводят химическую обработку конструкций — фумигацию диоксидом серы (сжигание серного цвета или комовой серы на металлических противнях). На 100 мЛ теплицы требуется 5 кг препарата. Поверхность стеллажей и проходов . между ними обжигают пламенем газовых горелок для уничтожения вредителей и очагов заболеваний (белокрылка, паутинные клещи, трипсы, серая гниль и др.) или дезинфицируют раствором формалина (2—5%) или лизола (до 5%).

Инвентарь и горшки обеззараживают горячим паром или подвергают воздействию высокой температуры в особых контейнерах.

Эффективность использования оранжерей во многом зависит от того, в какой степени почва заражена вредной микрофлорой. Для борьбы с ней применяют два способа: полную замену грунта или уничтожение вредной микрофлоры в грунте без замены. Первый способ требует больших затрат труда, поэтому применяется только в неизбежных случаях. Второй способ состоит в термической и электрической стерилизации или химической дезинфекции грунта.

Пропаривание почвы осуществляют двумя способами: подачей пара в грунт сверху с использованием пленочных шатров (рис. 11) и снизу, через систему перфорированных труб (рис. 12). От паровых котлов в оранжерею пар подают по стальным трубам диаметром 76 мм.

Рис. 11. Пропаривание почвы под пленочным шатром:

1 — пленочный шатер; 2 — шланг для подачи пара

рис. 12. Схема пропаривания почвы парораспределительной гребенкой:

1- грунт; 2 — паровая магистраль; 3 — вентиль; 4 — гибкий паропровод; 5 — парораспределительная гребенка; 6 — гофрированные перфорированные полиэтиленовые трубы

Перед пропариванием грунт тщательно рыхлят фрезой, которую навешивают на трактор. Затем плугом делают борозду на всю глубину грунта (30 см), на дно укладывают гофрированную перфорированную полиэтиленовую трубу диаметром 60 мм, которую через коллектор соединяют с паропроводом, засыпают грунтом и накрывают брезентом. Расстояние между трубами 40 см. Пар подают с обоих концов труб до тех пор, пока температура грунта на глубине 30 см не достигнет 100—105°С. Такую температуру поддерживают в течение 3—4 ч и контролируют при помощи дистанционного термометра. Если эти технологические параметры не выдерживаются, эффективность обработки снижается.

Разработан термоэлектрический способ обеззараживания почвы с использованием переносных поверхностных электронагревательных устройств — термоэлектрических матов ТЭМ-П. Мат имеет нагревательный элемент в виде ряда спиралей из нихромовой проволоки, помещаемых в чехол из асбестовой ткани. Сверху укладывают теплоизоляцию. ТЭМ-П имеет размеры 2Х 1,2 м, работает при напряжении 220 В, за один цикл обеззараживания почвы (11 ч) расходует 17 кВт — ч/мЛ электроэнергии.

Химическая дезинфекция — это протравливание почвы пестицидами: карбатионом или тиазином. Карбатион

применяют в виде 2—3%-ного раствора в дозе 5—10 л/мЛ с последующим обильным поливом почвы водой (10 л/мЛ). Температура воздуха в оранжерее при внесении карбатио-на должна быть низкой (5—8°С), поэтому его вносят утром за 20—30 дней до посадки растений. Эффективность карбатиона возрастает с повышением температуры почвы до 20°С.

Тиазин выпускается промышленностью в виде 85%-ного смачивающегося порошка. Для обеззараживания почвы препарат используют в дозе 50— 150 г/мЛ за 20—30 дней до посадки растений. Перед внесением его смешивают с увлажненным песком в соотношении 1:3 и равномерно рассеивают по поверхности обрабатываемого участка. Затем почву перекапывают и поливают водой (7—10 л/мЛ). Процесс обеззараживания тиазином продолжается 10 дней, после чего почву рыхлят.

В условиях закрытого грунта применение пестицидов сильнее, чем в открытом, загрязняет воздух, ухудшает санитарно-гигиенические условия труда, губительно дей-ствует на насекомых-опылителей. Кроме того, химический метод способствует появлению популяций вредителей, устойчивых к пестицидам.

В настоящее время в условиях защищенного грунта все более широкое распространение получает система подавления инфекции за счет внедрения интенсивных культу-рооборотов, освоения новых конструкций с регулируемыми режимами микроклимата, внедрения сортов с высокой сопротивляемостью к заболеваниям, применения в системах защиты энтомофагов — фитосейулюса, энкарзии, златоглазки, полезных микроорганизмов и биопрепаратов на их основе.

Биологический метод защиты растений от вредителей основан на использовании их естественных врагов, он безопасен для человека и окружающей среды. Хищный клещ фитосейулюс уничтожает паутинного клеща, его яйца и зимующие особи на розе, гвоздике, гербере и калле; амблисейус — паутинного клеща и табачного трип-са на гвоздике; энкарзия — белокрылку на гербере, хризантеме, примуле и др.; вертициллин — белокрылку на хризантеме; наездник афидиус матрикария — персиковую тлю на цинерарии.

Разведение фитосейулюса в РСФСР осуществляют по единой схеме при некоторых незначительных организационных различиях. Для его развития наиболее благоприятна температура 25—30°С и относительная влажность воздуха выше 70%. Влажность воздуха ниже 60% и температура выше 34—35°С отрицательно влияют на фитосей-улюса. Нижний температурный порог для развития хищника равен 7°С. При относительной влажности воздуха 25—35% яйца фитосейулюса ссыхаются даже при благоприятной температуре.

Амблисейус на гвоздике выпускают в количестве 100 особей на 1 мЛ.

Активность паразита тепличной белокрылки — энкарзии зависит от температуры и относительной влажности воздуха. При 50—70%-ной влажности воздуха и температуре 20°С личинки белокрылки чернеют через

11 дней, при 25°С — через 7 и при 30°С — через 6 дней. При коротком дне и слабой освещенности активность энкарзии снижается.

Хорошие результаты в борьбе с личинками белокрылки дает гриб ашерсония. Для опрыскивания растений ис~пользуют суспензию, состоящую из спор гриба. Титр этой суспензии должен быть не ниже 5X1 0л.

На хризантеме против белокрылки применяют грибной препарат белого цвета — вертициллин, состоящий из мицелия и конидий. Титр рабочей суспензии 2—3×10Л конидий в 1 мл. При высокой влажности воздуха в теплице гриб образует титры, которые прорастают в белокрылку и убивают ее.

Определенное место в системе борьбы с фузариозом гвоздики ремонтантной занимает гриб-антагонист трихо-дерма. Внедрение его дает возможность снизить токсическую нагрузку на субстрат и растение и сохранить почвенную микрофлору.

Триходермин — препарат зеленого цвета, состоит из обрывков мицелия и спор. Попадая в почву, богатую органикой, споры прорастают, образуя грибницу с конидиенос-цами и массу спор. Он продуцирует два антибиотика — глиотоксин и виридин, которые обладают антигрибными и антибактериальными свойствами, угнетают развитие фузариума. Одновременно триходермин обогащает почву доступными формами азота. Препарат вносят под гвоздику из расчета 80 млрд. конидий на 1 мЛ.

При использовании биологической защиты в системе мероприятий по борьбе с другими вредителями и болезнями предусматривают снижение до минимума отрицательного влияния химических обработок на хищного клеща. В связи с этим приобретают особое значение мероприятия, направленные на предупреждение заноса и расселения вредителей и болезней в оранжереях: очаговые обработки растений при обнаружении первых признаков заболевания или единичных вредителей; профилактические химические обработки розы, когда акарифаг отсутствует на растениях; использование малотоксичных для хищного клеща пестицидов при очаговых и сплошных обработках.