This article is about the Soviet artistic organization. For the album by Sascha Konietzko, see PROLET•KULT.

|

Proletarian Culture |

|

|

Пролетку́льт |

|

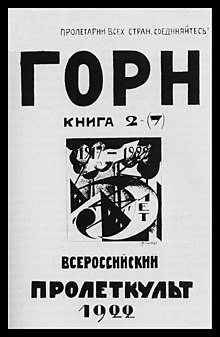

Cover of Gorn (Furnace), an official organ of Proletkult, designed by Aleksandr Zugrin |

|

| Formation | October 1917; 105 years ago |

|---|---|

| Founder | Anatoly Lunacharsky |

| Founded at | Moscow |

| Dissolved | October 1920; 102 years ago |

| Location |

|

|

Membership (1920) |

84,000 |

|

Key people |

Anatoly Lunacharsky Alexander Bogdanov Larissa Reissner Fedor Kalinin Pavel Lebedev-Polianskii Valerian Pletnev |

|

Main organ |

Proletarskaya Kul’tura |

|

Parent organization |

People’s Commissariat for Education |

Proletkult (Russian: Пролетку́льт, IPA: [prəlʲɪtˈkulʲt]), a portmanteau of the Russian words «proletarskaya kultura» (proletarian culture), was an experimental Soviet artistic institution that arose in conjunction with the Russian Revolution of 1917. This organization, a federation of local cultural societies and avant-garde artists, was most prominent in the visual, literary, and dramatic fields. Proletkult aspired to radically modify existing artistic forms by creating a new, revolutionary working-class aesthetic, which drew its inspiration from the construction of modern industrial society in backward, agrarian Russia.

Although funded by the People’s Commissariat for Education of Soviet Russia, the Proletkult organization sought autonomy from state control, a demand which brought it into conflict with the Communist Party hierarchy and the Soviet state bureaucracy. Some top party leaders, such as Lenin, sought to concentrate state funding and retain it from such artistic endeavors. He and others also saw in Proletkult a concentration of bourgeois intellectuals and potential political oppositionists.[citation needed]

At its peak in 1920, Proletkult had 84,000 members actively enrolled in about 300 local studios, clubs, and factory groups, with an additional 500,000 members participating in its activities on a more casual basis.

History[edit]

Factional background[edit]

The earliest roots of the Proletarian Culture movement, better known as Proletkult, are found in the aftermath of the failed 1905-1907 Revolution against Nicholas II of Russia.[1] The censorship apparatus of the Tsarist regime had stumbled briefly during the upheaval, broadening horizons, but the revolution had ultimately failed, resulting in dissatisfaction and second-guessing, even within Bolshevik Party ranks.

In the aftermath of the Tsar’s reassertion of authority a radical political tendency known as the «Left Bolsheviks» emerged, stating their case in opposition to party leader Lenin.[2] This group, which included philosophers Alexander Bogdanov and Anatoly Lunacharsky and writer Maxim Gorky, argued that the intelligentsia-dominated Bolsheviks must begin following more inclusive tactics and working to develop more working class political activists to assume leadership roles in the next round of anti-Tsarist revolution.[2]

Among the Left Bolsheviks, Anatoly Lunacharsky in particular had been intrigued with the possibility of making use of art as a means to inspire revolutionary political action.[3] In addition, together with the celebrated Gorky, Lunacharsky hoped to found a «human religion» around the idea of socialism, motivating individuals to serve a greater good outside of their own narrow self-interests.[4]

Working along similar lines simultaneously was Lunacharsky’s brother-in-law Bogdanov, who even in 1904 had published a weighty philosophical tome called Empiriomonism which attempted to integrate the ideas of non-Marxist thinkers Ernst Mach and Richard Avenarius into the socialist edifice.[4] (Lunacharsky had studied under Avenarius in Zurich and was responsible for introducing Bogdanov to his ideas.) Bogdanov believed that the socialist society of the future would require forging a fundamentally new perspective of the role of science, ethics, and art with respect to the individual and the state.[4]

Together all these ideas of Bogdanov, Lunacharsky, Gorky, and their co-thinkers came to be known in the language of the day as «god-building» (bogostroitel’stvo).[4]

These ideas did not exist in a vacuum; there was a political component as well. During the period between the failure of the 1905 revolution and the outbreak of World War I, Alexander Bogdanov stood as the chief rival to Lenin for leadership of the Bolshevik party.[5]

To the intellectually rigid Lenin, Bogdanov was not only a political rival, but also a positive threat to the ideology of Marxism. Lenin saw Bogdanov and the «god-building» movement with which he was associated as purveyors of a reborn philosophical idealism that stood in diametrical opposition to the fundamental materialist foundation of Marxism. So disturbed was Lenin that he spent much of 1908 combing more than 200 books to pen a thick polemical volume in reply — Materialism and Empirio-Criticism: Critical Comments on a Reactionary Philosophy.[6]

Lenin ultimately emerged triumphant in the struggle for hegemony of the Bolshevik faction. Relations between them in Western European exile remained tense. During the first decade of the 20th Century Bogdanov wrote two works of utopian science fiction about socialist societies on Mars, both of which were rejected by Lenin as attempts to smuggle «Machist idealism» into the radical movement.[7] The second of these, a book called Engineer Menni (1913), was pronounced by Lenin to be «so vague that neither a worker nor a stupid editor at Pravda [a rival publication] could understand it.»[8] In 1913 Bogdanov, a student of the Taylor system of factory work-flow rationalization, published a massive work on the topic, General Organizational Science, which Lenin liked no better.[8]

The pair went their separate ways, with Bogdanov dropping out of radical politics at the end of 1913, returning home with his wife to Moscow.[9] He would later be reinvigorated by the course of events to become a leading figure in the Moscow Proletkult organization — a fact which emphasizes the tension between that organization and state authorities.[10]

Birth of Proletkult[edit]

Preliminary conference[edit]

The February Revolution of 1917 which overthrew the Tsarist regime came comparatively easily. So, too, did the October Revolution which followed, events which overthrew the Russian Provisional Government of Alexander Kerensky and brought Lenin and the Bolsheviks to the seat of power. The Russian Civil War was another matter altogether — a long and brutal struggle which strained every sinew.

The radical intelligentsia of Russia was mobilized by these events. Anatoly Lunacharsky, who had briefly broken with Lenin and the Bolshevik Party to become a newspaper correspondent in France and Italy, returned to Russia in May 1917 and rejoined the party in August.[11] Following the October Revolution, Lunacharsky was appointed Commissar of Education of the new government.[11]

Lunacharsky’s factional ally, Alexander Bogdanov, remained sharply critical of Lenin and his political tactics and never rejoined the Communist Party, however.[12] Instead he served at the front as a doctor during World War I, returning home to Moscow in 1917 and becoming involved there as a founder of the Proletarian Culture organization, Proletkult.[12]

The aim of unifying the cultural and educational activities of the Russian labour movements first occurred at the Agitation Collegium of the Executive Committee of the Petrograd Soviet which met on 19 July 1917 with 120 participants. It was attended by many different currents, and when the Menshevik Dementiev suggested that the meeting just be confined to public lectures and that the Bolsheviks should be excluded, but this was soundly rejected. Consequently, the Central Council of Factory Committees was instructed to work with the Petrograd Soviet to organise a second conference of «proletarian cultural-educational organizations» to bring them together in a centralized organization.[13] A first conference of these groups was held in Petrograd from October 16 to 19, 1917 (O.S.).[13] The conclave was called by Lunacharsky in his role as head of the Cultural-Educational Commission of the Petrograd Bolshevik organization and was attended by 208 delegates representing Petrograd trade unions, factory committees, army and youth groups, city and regional dumas, as well as the Petrograd Committee of the Bolshevik and Socialist-Revolutionary parties.[14]

This October 1917 conference elected a Central Committee of Proletarian Cultural-Educational Organizations of Petrograd which included among its members Lunacharsky, Lenin’s wife Nadezhda Krupskaya, talented young journalist Larisa Reisner, and a long-time Vpered associate of Bogdanov and Lunacharsky named Fedor Kalinin, among others.[15] Also playing a key role was the future Chairman of the Organising Bureau of the National Proletkult, Pavel Lebedev-Polianskii, another former member of Bogdanov and Lunacharsky’s émigré political group.[16] Many of these would be catapulted into leading roles in the People’s Commissariat of Education following the Bolshevik seizure of power which followed less than two weeks later.[15]

After the Bolshevik seizure of state power[edit]

The October Revolution led to a marked increase in the number of new cultural organizations and informal groups.[17] Clubs and cultural societies sprung up affiliated with newly empowered factories, unions, cooperatives, and workers’ and soldiers’ councils, in addition to similar groups attached to more formal institutions such as the Red Army, the Communist Party, and its youth section.[17] The new government of Soviet Russia was quick to understand that these rapidly proliferating clubs and societies offered a potentially powerful vehicle for the spread of the radical political, economic, and social theories it favored.[17]

The chief cultural authority of the Soviet state was its People’s Commissariat of Education (Narkompros), a bureaucratic apparatus which quickly came to include no fewer than 17 different departments.[18] Headed by Anatoly Lunacharsky, this organization sought to expand adult literacy and to establish a broad and balanced general school curricula, in opposition to pressure from the trade unions and the Supreme Council of National Economy, which sought to give preference to vocational education.[19] The as-yet loosely organized Proletkult movement emerged as another potential competitor to the primacy of Narkompros.

This confusing welter of competing institutions and organizations was by no means unique to the cultural field, as historian Lynn Mally has noted:

All early Soviet institutions struggled against what was called ‘parallelism,’ the duplication of services by competing bureaucratic systems. The revolution raised difficult questions about governmental organization that were only slowly answered during the first years of the regime. Political activists disputed the authority of the central state, the role of the Communist Party within it, and the influence national agencies should wield over local groups. Altercations over scarce resources and institutional authority were intertwined with theoretical debates over the ideal structure of the new policy.[20]

Moreover, in the early revolutionary period control over local institutions by the central government of the Soviet state was weak, with factory workers often ignoring their trade unions and teachers the curriculum instructions of central authorities.[21] In this political environment any centrally-devised scheme for a division of authority between Narkompros and the federated artistic societies of Proletkult remained largely a theoretical exercise. In the early days of the Bolshevik regime the local apparatus of Proletkult retained the most powerful hand.[22]

With its adherent Anatoly Lunacharsky at the helm of Narkompros, the Proletkult movement had an important patron with considerable influence over state policy and the purse. This did not mean an easy relationship between these institutions, however. Early in 1918 leaders of Petrograd Proletkult refused to cooperate with an effort by Narkompros to form a citywide theatre organization, declaring their refusal to work with non-proletarian theatre groups.[23]

Moscow Proletkult, in which Alexander Bogdanov played a leading role, attempted to extend its independent sphere of control even further than the Petrograd organization, addressing questions of food distribution, hygiene, vocational education, and issuing a call for establishment of a proletarian university at its founding convention in February 1918.[24] Some hardliners in the Proletkult organization even insisted that Proletkult be recognized as the «ideological leader of all public education and enlightenment.»[25]

Ultimately, however, the vision of Proletkult as the rival and guiding light of Narkompros fell by the wayside, subdued by the Proletkult’s financial reliance on the Commissariat for operational funding.[26] Proletkult received a budget of 9.2 million gold rubles for the first half of 1918 — nearly one-third of the entire budget for Narkompros’s Adult Educational Division.[26] Requisitioned buildings were put to the organization’s use, with the Petrograd organization receiving a large and posh facility located on one of the city’s main thoroughfares, Nevsky Prospect — the name of which was actually changed to «Proletkult Street» (Ulitsa Proletkul’ta) in the organization’s honor.[26]

Proletarskaya Kul’tura[edit]

Proletarskaya Kul’tura (Proletarian Culture) was a journal issued by Proletkult from July 1918 to February 1921. The issues had a series numbered up to 21, which with double issues comprised 13 different publications[27]

Development[edit]

While the Proletkult movement began as independent groups in Petrograd (October 1917) and Moscow (February 1918), it was not long before the group’s patrons in the Soviet state intervened to help forge a national organization.[28] The Soviet government itself moved from Petrograd to Moscow in March 1918 and the center of Proletkult’s own organizational gravity shifted simultaneously.[29]

Lines became blurred between the Proletkult organization and the Division for Proletarian Culture of the People’s Commissariat of Education, headed by Proletkult activist Fyodor Kalinin.[29] While the organization retained its staunch supporters in the Narkompros apparatus seeking to coordinate activities, it also contained no small number of activists like Alexander Bogdanov who tried to promote the organization as an independent cultural institution with a homogeneous working class constituency.[29]

In September 1918, the first national conference of Proletkult was convened in Moscow, including 330 delegates and 234 guests from local organizations from around Soviet Russia.[30] While no delegate list has survived, the stenogram of the conference indicates that the bulk of attendees hailed from trade unions, factory organizations, cooperatives, and workers’ clubs.[31] Delegates were split between those favoring an autonomous and leading role for the organization in general education in Soviet society and those who favored a more narrow focus for the group as a subordinate part of the Narkompros bureaucracy.[32]

While those favoring autonomy were in the majority at the first national conference, the ongoing problem of organizational finance remained a real one, as historian Lynn Mally has observed:

Although the Proletkult was autonomous, it still expected Narkompros to foot the bills. The government would supply the central Proletkult with a subsidy, to be distributed among provincial affiliates. But because financial dependence on the state clearly contradicted the organization’s claims to independence, the central leaders held out the hope that their affiliates would soon discover their own means of support.[33]

Proletkult and its desire for autonomy also had another powerful patron in the person of Nikolai Bukharin, editor of Pravda.[34] Bukharin provided favorable coverage for Proletkult during the organization’s formative period, welcoming the idea that the group represented a «laboratory of pure proletarian ideology» with a legitimate claim to independence from Soviet governmental control.[34]

Proletkult made use of different organizational forms. In large industrial cities, the organization set up an elaborate bureaucratic apparatus resembling that of Narkompros.[35] Moscow Proletkult, for example, had departments for literary publishing, theatre, music, art, and clubs.[35] In addition to this central bureaucracy, Proletkult established factory cells attached to the highly concentrated mills and manufacturing facilities.[35] Finally, Proletkult established «studios» — independent facilities in which workers learned and developed the techniques of the various arts.[36]

Narkompros, for its part, sought to influence Proletkult to concentrate its efforts upon the expansion of the network of studios.[37] In April 1919, People’s Commissar of Education Lunacharsky declared that Proletkult «should concentrate all its attention on studio work, on the discovery and encouragement of original talent among the workers, on the creation of circles of writers, artists, and all kinds of young scholars from the working class».[38]

Proletkult and its studios and clubs gained a certain measure of popularity among a broad segment of the urban Russian population, particularly factory workers.[39] By the end of 1918 the organization counted 147 local affiliates, although the actual number of functioning units was probably somewhat fewer.[40]

At the peak of the organization’s strength in 1920, Proletkult claimed a total of 84,000 members in 300 local groups, with an additional 500,000 more casual followers.[41]

A total of 15 different Proletkult periodicals were produced over the course of the organization’s short existence,[42] including most importantly Proletarskaia kultura (Proletarian Culture — 1918 to 1921) and Gorn (Furnace — 1918 to 1923).[43]

Ideology[edit]

Historically, the relationship between the Russian liberal intelligentsia and the working class was that of teacher and student.[44] This situation presumed a «higher» level of culture on the part of the aristocratic teachers — an accepted premise of the Bolsheviks themselves during the pre-revolutionary period.[44]

Under Marxist theory, however, culture was conceived as a part of the superstructure associated with the dominant class in society — in the Russian instance, that of the bourgeoisie.[45] Under a workers’ state, some Marxist theoreticians believed, the new proletarian ruling class would develop its own distinct class culture to supplant the former culture of the old ruling order.[45] Proletkult was seen as a primary vehicle for the development of this new «proletarian culture.»

The nature and function of Proletkult was described by Platon Kerzhentsev, one of the movement’s top leaders in 1919:

The task of the ‘Proletkults’ is the development of an independent proletarian spiritual culture, including all areas of the human spirit — science, art, and everyday life. The new socialist epoch must produce a new culture, the foundations of which are already being laid. This culture will be the fruit of the creative efforts of the working class and will be entirely independent. Work on behalf of proletarian culture should stand on a par with the political and economic struggle of the working class.

But in creating its own culture, the working class by no means should reject the rich cultural heritage of the past, the material and spiritual achievements, made by classes which are alien and hostile to the proletariat. The proletarian must look it over critically, choose what is of value, elucidate it with his own point of view, use it with a view to producing his own culture.

This work on a new culture ought to proceed along a completely independent path. ‘Proletkults’ should be class-restricted, workers’ organizations, completely autonomous in their activities.[46]

Proletkult’s theorists generally espoused a hardline economic determinism, arguing that only purely working class organizations were capable of advancing the cause of the dictatorship of the proletariat.[47] An early editorial from the official Proletkult journal Proletarskaia Kultura (Proletarian Culture) demanded that «the proletariat start right now, immediately, to create its own socialist forms of thought, feeling, and daily life, independent of alliances or combinations of political forces.»[48]

In the view of Alexander Bogdanov and other Proletkult theoreticians, the arts were not the province of a specially gifted elite, but rather were the physical output of individuals with a set of learned skills.[42] All that was required, it was assumed, was for one to study basic artistic technique in a very few lessons, after which anyone was capable of becoming a proletarian artist.[42] The movement by Proletkult to establish a network of studios in which workers could enroll was seen as an essential part of training this new cohort of proletarian artists.[42]

Despite the organization’s rhetoric about its proletarian exclusivity, however, the movement was guided by intellectuals throughout its entire brief history, with its efforts to promote workers from the bench to leadership positions largely unsuccessful.[49]

Influence on the various arts[edit]

Literature[edit]

Proletkult expended great energy in attempting to launch a wave of worker-poets, with only limited artistic success. The insistence upon developing new poets of questionable talent led to a split of the Proletkult in 1919, when a large group of young writers, most of whom were poets, broke from the organization due to what they believed to be a stifling of individual creative talent.[50]

These defectors from Proletkult initially formed a small, elite organization called Kuznitza (The Forge) before again launching a new mass organization known as the All-Russian Association of Proletarian Writers (VAPP) a year later.[50]

Theater[edit]

The Proletkult organizations of Petrograd and Moscow controlled their own dramatic theatrical network, including under its umbrella a number of smaller city clubs maintaining their own theatrical studios.[51] Petrograd Proletkult opened a large central studio early in 1918 which staged a number of new and experimental works with a view to inspiring similar performances in other amateur theaters around the city.[51] Moscow Proletkult opened its own central theater several months later.[51]

Proletkult constituted the leading center of a radical minority within the theatrical community of the day which aspired to promote so-called «proletarian theater.»[52] Development of this new form was defined in one early conference resolution as «the task of workers themselves, along with those peasants who are willing to accept their ideology.»[52] Conventional modes of performance were discouraged, in favor of unconventional stagings designed to promote «mass action» — including public processions, festivals, and social dramas.[52]

Contemporary criticism[edit]

Artists in the Proletkult movement, while not by any means a homogeneous bloc, were influenced to a great extent by the iconoclasm, technological orientation, and revolutionary enthusiasm bound up in the thematic movements of the day, futurism and constructivism.[53] Despite lip service paid to classical forms of poetry, drama, writing, sculpture, and painting, strong encouragement was given to the use of new techniques and forms in so-called «proletarian art,» including the use of photography, cinematography, and collage.[53]

This commitment to experimentalism drew the fire of those party leaders who preferred more classical modes of artistic expression. Petrograd Communist Party leader Grigory Zinoviev took the lead at a conference of «proletarian writers» held in that city in the fall of 1919, declaring that while previously «we allowed the most nonsensical futurism to get a reputation almost as the official school of Communist art» and let «doubtful elements attach themselves to our Proletkults.»[54] it was henceforth «time to put an end to this,» Zinoviev demanded.[54]

Also among those critical of the Proletkult movement and its vision to create a wholly new proletarian culture was top Soviet party leader Vladimir Lenin. At a public speech in May 1919 Lenin declared any notions of so-called «proletarian culture» to be «fantasies» which he opposed with «ruthless hostility.»[55]

More specifically, Lenin had profound misgivings about the entire institution of Proletkult, viewing it as (in historian Sheila Fitzpatrick’s words) «an organization where futurists, idealists, and other undesirable bourgeois artists and intellectuals addled the minds of workers who needed basic education and culture…»[56] Lenin also may have had political misgivings about the organization as a potential base of power for his long-time rival Alexander Bogdanov or for ultra-radical «Left Communists» and the syndicalist dissidents who comprised the Workers’ Opposition.[56]

Dissolution[edit]

By the fall of 1920, it became increasingly clear that the Soviet regime would emerge from the Russian Civil War victorious. With the fall of the Whites, a common enemy which united disparate factions around the Soviet banner, much unity was loosened. Dissident groups such as the so-called Workers’ Opposition and the Democratic Centralists emerged in the Communist Party, widespread dissatisfaction among the peasantry over forced grain requisitioning resulted in isolated uprisings. All of these factors prompted a wave of debate about the institutions that had sprung up in Soviet society during wartime, including Proletkult.[57]

Throughout its short history, Proletkult had sought both autonomy from state control and hegemony in the cultural field. This had created a substantial number of critics and rivals. These included leaders of the Soviet trade union movement, who saw the management of workers’ cultural opportunities as part of their own purview; local Communist Party committees, which sought centralization under their own direction rather than a hodge-podge of autonomous civic institutions; and the People’s Commissariat of Education (Narkompros), which believed its own mission included the cultural training of the working class.[58] Of these, Narkompros proved the most outspoken and unyielding in its criticism.[59]

Ever since 1918 Nadezhda Krupskaya — the wife of Vladimir Lenin — had sought to rein in Proletkult and integrate it under the agency in which she herself played a leading role, the Adult Education Division of Narkompros.[59] A May 1919 conference of adult education workers had, spurred on by Krupskaya, determined that Proletkult was an adult education agency owing to its studio system, and therefore rightfully part of Narkompros.[59]

Bureaucratic wrangling between top leaders of Proletkult and the Adult Education Division of Narkompros had produced a working agreement in the summer of 1919 bringing Proletkult formally under the auspices of the latter, albeit with its own separate budget.[60] This proved, however, to be a stop-gap and institutional conflict remained.[60]

Proletkult leaders subsequently made an effort to expand their movement on an international basis at the 2nd World Congress of the Communist International in August 1920, founding Kultintern, an international organization headed by Anatoly Lunacharsky.[61] The group’s grandiose vision and practical efforts to expand the Proletkult movement globally was particularly concerning to Lenin, himself a man of staid and traditional cultural tastes who had already come to see Proletkult as utopian and wasteful.[62]

Spurred to action by Lenin, in the fall of 1920 the governing Central Committee of the Russian Communist Party (bolsheviks) began to take an active interest in the relationship of Proletkult with other Soviet institutions for the first time.[60] Lenin sought and obtained information from Mikhail Pokrovsky, second in command at Narkompros, and top Proletkult leaders about the organization’s budget and semi-independent status and pushed through a decision to absorb Proletkult into Narkompros to end the situation of parallelism once and for all.[63]

The already scheduled National Congress of Proletkult, held in Moscow from October 5 to 12, 1920, was to be the occasion for the announcement.[63] While Lunacharsky, head of Narkompros but a patron of Proletkult and its interests, dragged his feet on the merger, the congress eventually — following long debate and a stern appeal to party discipline — formally approved the Central Committee’s decision to directly integrate Proletkult into Narkompros.[64]

The integration was not a smooth one, however, and Proletkult activists fought to the last ditch to retain organizational autonomy even within Narkompros.[65] The Central Committee reacted with a scathing decree denouncing Proletkult that was published in Pravda on December 1, 1920.

Legacy[edit]

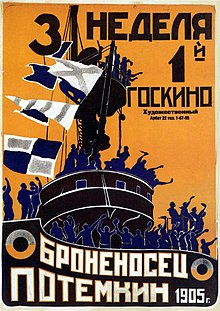

Despite its formal termination as an organization, the Proletkult movement continued to influence and inform early Soviet culture. Historian Peter Kenez has noted the heavy influence of the Proletkult ethic in the work of pioneer Soviet filmmaker Sergei Eisenstein, director of the classic films Strike (1925), The Battleship Potemkin (1926), and October: Ten Days That Shook the World (1927):

The intellectual content of [Eisenstein’s] early films was profoundly influenced by his earlier association with Proletkult, a complex politicocultural movement that reached the height of its influence during the revolutionary period. […] [Its leaders] argued that the new, socialist culture would be profoundly different from what it replaced. In their view there could be no accommodation with the old world; the proletariat on the basis of its experience would create a new culture that would reflect the spirit of the collective. It followed that the new art had to emphasize not the accomplishments of individuals but those of the workers and peasants. Eisenstein was attracted to this movement because it justified the necessity of a complete break with the art of the ‘bourgeois’ world. All of his early films expressed, though in his own idiom, the ideology of Proletkult.[66]

In 2018, the avant-garde writing collective Wu Ming published the New Italian Epic novel Proletkult.[67]

See also[edit]

- Proletcult Theatre

- Russian Association of Proletarian Writers

- Socialist realism

- Working-class culture

Footnotes[edit]

- ^ Lynn Mally, Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia. Berkeley, CA: University of California Press, 1990; pg. 3.

- ^ a b Mally, Culture of the Future, pg. 4.

- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 4-5.

- ^ a b c d Mally, Culture of the Future, pg. 5.

- ^ Robert C. Williams, The Other Bolsheviks: Lenin and His Critics. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1986; pg. 34.

- ^ For Materialism and Empirio-Criticism, see: V.I. Lenin, Collected Works: Volume 14. Abraham Fineberg, trans. Moscow: Progress Publishers, 1962; pp. 17-361. Details of Lenin’s writing process may be found in the same volume, page 366, footnote 11.

- ^ Williams, The Other Bolsheviks, pp. 169-170.

- ^ a b Williams, The Other Bolsheviks, pg. 170.

- ^ Williams, The Other Bolsheviks, pg. 171.

- ^ Lynn Mally argues that this traditional emphasis on Alexander Bogdanov as the «best known leader» of Proletkult helps obscure the fact that Proletkult’s ongoing battle for «autonomy» (samostoiatel’nost’) was in essence a fight with the state bureaucracy rather than the Communist Party, per se. See: Mally, Culture of the Future, pp. 37-38.

- ^ a b Sheila Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1970; pg. 310.

- ^ a b Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 295.

- ^ a b Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 89.

- ^ Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pp. 89-90.

- ^ a b Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 90.

- ^ Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 306.

- ^ a b c Mally, Culture of the Future, pg. 33.

- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 33-34.

- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 35.

- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 34.

- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 35-36.

- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 36.

- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 40.

- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 40-41.

- ^ Vasilii Ignatov, writing in Griadushchee (The Future) 1918, no. 4 (April 1918), pg. 15. Quoted in Mally, Culture of the Future, pg. 43.

- ^ a b c Mally, Culture of the Future, pg. 44.

- ^ «%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 — BuyaBook». buyabook.ru. Buy a Book. Retrieved 2 August 2020.

- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 44-45.

- ^ a b c Mally, Culture of the Future, pg. 45.

- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 45-46.

- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 46.

- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 46-47.

- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 48.

- ^ a b Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 94.

- ^ a b c Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 98.

- ^ Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pp. 98-99.

- ^ Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 99.

- ^ A. Lunacharsky, «Once Again on Proletkult and Soviet Cultural Organizations,» Izvestiia VTsIK, No. 80 (April 13, 1919), pg. 2. Quoted in Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 99.

- ^ Lewis H. Siegelbaum, Soviet State and Society Between Revolutions, 1918-1929. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1992; pg. 55.

- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 51. See especially footnote 57 on that page.

- ^ Siegelbaum, Soviet State and Society Between Revolutions, 1918-1929, pp. 55-56.

- ^ a b c d Robert A. Maguire, Red Virgin Soil: Soviet Literature in the 1920s. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1968; pg. 157.

- ^ «Пролеткульт,» (Proletkult). Fundamental Electronic Library of Russian Literature and Folklore, feb-web.ru/

- ^ a b Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992; pg. 19.

- ^ a b Fitzpatrick, The Cultural Front, pg. 20.

- ^ V. Kerzhentsev, Oktiabr’skii perevorot i diktatura proletariata (The October Overturn and the Dictatorship of the Proletariat). Moscow: 1919; pp. 154-161. Reprinted in William G. Rosenberg (ed.), Bolshevik Visions: First Phase of the Cultural Revolution in Soviet Russia. Second Edition. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1990; pp. 80-81.

- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 38.

- ^ «From the Editors,» Proletarskaia Kul’tura, 1918, no. 3 (March 1918), pg. 36. Emphasis in original. Quoted in Mally, Culture of the Future, pg. 38.

- ^ Siegelbaum, Soviet State and Society Between Revolutions, 1918-1929, pg. 56.

- ^ a b Maguire, Red Virgin Soil, pg. 158.

- ^ a b c Lynn Mally, Revolutionary Acts: Amateur Theater and the Soviet State, 1917-1938. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000; pg. 31.

- ^ a b c Mally, Revolutionary Acts, pg. 22.

- ^ a b Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 100.

- ^ a b Quoted in Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 100.

- ^ V.I. Lenin, Polnoe sobranie sochineniia: Tom 38, Mart—Iiun’ 1919. Moscow: Politizdat, 1969; pp. 368-369. Quoted in Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, pg. 107.

- ^ a b Fitzpatrick, The Cultural Front, pg. 22.

- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 194.

- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 196-197.

- ^ a b c Mally, Culture of the Future, pg. 197.

- ^ a b c Mally, Culture of the Future, pg. 198.

- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 200.

- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 199, 201.

- ^ a b Mally, Culture of the Future, pg. 201.

- ^ Mally, Culture of the Future, pp. 201-202.

- ^ Mally, Culture of the Future, pg. 203.

- ^ Peter Kenez, Cinema and Soviet Society, 1917-1953. New York: Cambridge University Press, 1992; pg. 61.

- ^ «Proletkult, Wu Ming. Giulio Einaudi Editore — Stile libero Big». Einaudi (in Italian). Einaudi. Retrieved 2 January 2019.

Further reading[edit]

- John Biggart, «Bukharin and the Origins of the ‘Proletarian Culture’ Debate,» Soviet Studies, vol. 39, no. 2 (April 1987), pp. 229–246. in JSTOR

- Sheila Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky. Cambridge, England: Cambridge University Press, n.d. [1970].

- Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992.

- Abbott Gleason, Peter Kenez, and Richard Stites (eds.), Bolshevik Culture: Experiment and Order in the Russian Revolution. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1985.

- Peter Kenez, The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917-1929. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1985.

- Lynn Mally, Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia. Berkeley, CA: University of California Press, 1990.

- Lynn Mally, Revolutionary Acts: Amateur Theater and the Soviet State, 1917-1938. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000.

- Hugh McLean, Jr., «Voronskij and VAPP,» American Slavic and East European Review, vol. 8, no. 3 (Oct. 1949), pp. 185–200. In JSTOR.

- Eden Paul and Cedar Paul, Proletcult (Proletarian Culture). New York: Thomas Seltzer, 1921.

- Zenovia A. Sochor, Revolution and Culture: The Bogdanov-Lenin Controversy. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988.

- Richard Stites, Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York: Oxford University Press, 1989.

- George Watson, «Proletcult,» The Proletarian, vol. 6, no. 6 (June 1922), pp. 5–7.

- Robert C. Williams, The Other Bolsheviks: Lenin and His Critics, 1904-1914. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1986.

External links[edit]

Media related to Proletkult at Wikimedia Commons

- Пролеткульт: пролетарская поэзия и материалы о ней,» (Proletkult: Proletarian poetry and materials about it). proletcult.ru (in Russian)

- «Пролеткульт,» (Proletkult). Fundamental Electronic Library of Russian Literature and Folklore, feb-web.ru (in Russian)

- Lynn Mally Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia (Complete online text provided by the publisher.)

О пролеткультах

ЦК нашей партии и по его директиве коммунистическая фракция последнего Всероссийского съезда Пролеткультов приняла следующую резолюцию:

В основу взаимоотношений Пролеткульта с Наркомпросом должно быть положено согласно резолюции IX съезда РКП теснейшее сближение работы обоих органов.

Творческая работа Пролеткульта должна являться одной из составных частей работы Наркомпроса как органа, осуществляющего пролетарскую диктатуру в области культуры.

В соответствии с этим центральный орган Пролеткульта, принимая активное участие в политико-просветительной работе Наркомпроса, входит в него на положении отдела, подчиненного Наркомпросу и руководствующегося в работе направлением, диктуемым Наркомпросу РКП.

Взаимоотношения местных органов: наробразов и политпросветов с Пролеткультами строятся по этому же типу: местные Пролеткульты входят как подотделы в отнаробраз и руководствуются в своей работе направлением, даваемым губнаробразам губкомами РКП.

ЦК РКП дает Наркомпросу директиву создавать и поддерживать условия, которые обеспечивали бы пролетариям возможность свободной творческой работы в их учреждениях[64].

Вероятно, одним из самых ранних документов, сформулировавших практику культурной политики большевистской партии, следует считать резолюцию ЦК РКП(б) «О пролеткультах», опубликованную 1 декабря 1920 года в «Правде»[65]. Она зафиксировала реакцию большевиков на решения I Всероссийского съезда культурно-просветительных организаций пролетариата (сокращенно Пролеткульт), состоявшегося в октябре того года, о полной организационной самостоятельности[66]. Коммунисты, фракция которых на съезде оказалась в меньшинстве, были не в силах противостоять этому решению. Партия большевиков, которая могла торжествовать по поводу очевидно скорого победоносного завершения Гражданской войны в России, с этим маленьким поражением мириться не пожелала. Она поступила подобно Петру Великому, который подчинил церковь государству путем ее интеграции в бюрократические структуры. РКП(б) сделала то же самое, превратив Пролеткульт в структуру Комиссариата народного просвещения.

К опубликованной в «Правде» резолюции прилагалось письмо, разъясняющее принятое в ЦК решение. Из него становится очевидным, что серьезное беспокойство большевистского руководства было вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, исторически сложившимся независимым положением Пролеткульта от государства. Возникший в сентябре 1917 года и провозгласивший свою независимость от Временного правительства Пролеткульт после прихода большевиков к власти оказался в ложном положении рабочей организации, независимой от рабочего государства. Во-вторых, Пролеткульт пошел в отстаивании классовой природы культуры дальше большевистского руководства, заняв иконоборческую позицию ко всему – допролетарскому и непролетарскому – культурному наследию. Одно дело – утверждать наличие классового интереса в культурном артефакте. Другое – настаивать на необходимости особого классового языка пролетариата, который еще нужно создать. В практическом плане это значило бы погрузиться в эксперименты в области культурных форм и отказаться от арсенала апробированных инструментов просветительно-пропагандистской работы.

Оба нежелательных явления были объяснены привычным способом – буржуазным перерождением Пролеткульта, якобы переполненного «социально чуждыми элементами», которые развращали рабочих буржуазными теориями и декадентскими культурными практиками межреволюционного, упадочнического происхождения. Махизм, футуризм, богостроительство, идеализм и прочие интеллигентские «выдумки» – вот те термины, в которых большевистская резолюция клеймила идейные пороки Пролеткульта.

То, что партия в течение трех лет не настаивала на подчинении себе пролетарского самодеятельного культпросвета, обосновывалось в разъяснении тяжелыми внешними обстоятельствами. При этом одновременно подчеркивалось первостепенное значение руководства культурой со стороны большевистской партии:

Если наша партия до сих пор не вмешивалась в это дело, то это объяснялось только тем, что, занятая боевой работой на фронтах, наша партия не всегда могла уделять должное внимание этим насущным вопросам. Теперь, когда перед партией возникает возможность более обстоятельно заняться культурно-просветительной работой, партия должна уделять гораздо больше внимания вопросам народного образования вообще и Пролеткультам – в частности[67].

Момент, выбранный для вмешательства РКП(б) в работу Пролеткульта, свидетельствует о том, насколько важным представлялось большевистскому руководству подчинение культуры партийным идейным установкам и надзору. Действительно, до фактического окончания Гражданской войны было еще далеко: постановление появилось одновременно с началом массового террора в отношении военнослужащих врангелевской армии и гражданского населения в Крыму[68]. Впереди были крестьянская война 1921 года[69], массовый голод 1921 – 1922 годов[70], показательные процессы против церковных иерархов и социалистов 1922 года[71]. Задача «приручения» культуры оказалась более актуальной, чем многие другие «боевые» задачи.

Решая эту проблему, большевики не преминули заявить, что своими действиями они не посягают на свободу творчества. Более того: «…полная автономия реорганизуемых рабочих Пролеткультов в области художественного творчества обеспечена», поскольку партия берет на себя задачу избавить их от «мелочной опеки» со стороны государственных органов[72].

В разъяснениях ЦК РКП(б) много места уделено пассажам о том, что действия партии по обузданию рабочих культурно-просветительных организаций соответствуют «подлинным» интересам пролетариата:

ЦК не только не хочет связать инициативу рабочей интеллигенции в области художественного творчества, но, напротив, ЦК хочет создать для нее более здоровую, нормальную обстановку и дать ей плодотворно отразиться на всем деле художественного творчества. ЦК ясно отдает себе отчет в том, что теперь, когда война кончается, интерес к вопросам художественного творчества и пролетарской культуры в рядах рабочих будет все больше и больше расти. ЦК ценит и уважает стремление передовых рабочих поставить на очередь вопросы о более богатом духовном развитии личности и т. п. Партия сделает все возможное для того, чтобы это дело действительно попало в руки рабочей интеллигенции, чтобы рабочее государство дало рабочей интеллигенции все необходимое для этого[73].

В этом документе сформулированы все основные компоненты культурной политики коммунистической партии, которые будут маркировать ее на протяжении будущих десятилетий. Среди них – классовая риторика и обещание «подлинной» свободы творчества, обеспечение материальных и организационных условий развития культуры в обмен на огосударствление, надзор как гарантия идейной «дезинфекции», кадровые чистки для соблюдения чистоты от «социально чуждых элементов».

Ключевой, канонический характер этого документа осознавался государственными блюстителями интересов культуры и самими творческими работниками и десятилетиями позже. Об этом свидетельствует его инструментализация партийными чиновниками и деятелями культуры в эпоху хрущевской оттепели. Забегая вперед, упомяну характерный эпизод. В 1956 году в журнале «Вопросы философии» появилась статья, авторы которой в связи с критикой культа личности поставили под сомнение необходимость партийно-государственного руководства и контроля над искусством. Симптоматично, что отстаивание «свободы творчества» было идентифицировано партийной аналитикой как «возрождение реакционного пролеткультовского лозунга автономизма и широкого самоуправления искусством»[74]. Под лозунгом «партийности» искусства коммунисты продолжали отстаивать свое право на управление им, уверенно записывая всякое сомнение на этот счет в разряд «ревизионистских», «антипартийных» и даже «антигосударственных» явлений. Но об этом – в свой черед.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

«Низы» Пролеткульта и рабочие клубы 1920-х: что делали и чем жили

Людмила Булавка

Альтернативы » №3, 2012. С. 89- 133.

Эта статья является продолжением авторской серии работ по теме Пролеткульта: первая была посвящена тому, как понималась пролетарская культура в общественных дискуссиях 1917–1920-х гг.[1], вторая – отношению Пролеткульта к культурному наследию, в том числе к так называемой «буржуазной культуре»[2].

Но тема Пролеткульта включает в себя много и других аспектов, без понимания которых очень трудно подобраться к целостному представлению о сущности этого феномена. Вот некоторые из них:

-

культурная политика идеологов Пролеткульта и культурные практики рабочих клубов и студий;

-

взаимоотношения «низов» и «верхов» Пролеткульта с художественной интеллигенцией;

-

взаимоотношения Пролеткульта и Наркомпроса;

-

художественные и культурные практики Пролеткульта;

-

противоречия Пролеткульта;

-

назначение Пролеткульта: дискуссия между Лениным и Богдановым и т. д.

Исследование темы Пролеткульта вызывает много вопросов, в частности такие:

-

Чем Пролеткульт с его практиками почти вековой давности актуален сегодня, когда не то что революционная, но уже просто культура как таковая вытесняется такими понятиями, как «культурные услуги» или «акультурность»?

-

В чем состояло принципиальное расхождение позиций «верхов» и «низов» Пролеткульта, если таковое имело место?

-

В чем состоял конфликт между идеологами Пролеткульта и Лениным, если при этом учесть то обстоятельство, что политика руководства Наркомпроса изначально была ориентирована на всяческую поддержку Пролеткульта (например, на его содержание выделялось средств больше, чем на всю высшую школу)?

-

В какой мере практики Пролеткульта являлись формой преодоления отчуждения между культурой и революционными массами?

-

Какие противоречия Пролеткульта являлись скрепами всех составляющих этого феномена?

Третья статья посвящена тому, чем и как занимались «низовые» структуры Пролеткульта, в чем состояла суть этих практик, их формы и проблемы. Этот вопрос уже сам по себе чрезвычайно объемен, ибо связан с необходимостью осмысления огромного количества исторических фактов и документов, каждый из которых вскрывает какие-то важные смысловые оттенки этого феномена, тончайшие узлы общественных взаимосвязей и противоречий. Не имея возможности охватить их во всей полноте, особенно в рамках отдельно взятой статьи, автор, тем не менее, попытается на основе анализа культурных практик некоторых рабочих клубов и студий, составлявших базовую сеть Пролеткульта, выявить те закономерности, которые можно рассматривать как имманентные черты этого феномена. Это первая сверхзадача данной статьи. Вторая – попытаться передать дух деятельности активистов Пролеткульта, атмосферу той общественной ситуации, в которой они работали, стиль общения, язык того времени, образ мыслей, приоритеты интересов. Вот почему в статье приводится так много оригинального текста.

* * *

Ситуация первых послереволюционных лет, в которой начинал свою работу Пролеткульт, была очень трудной. Кто-кто, а активисты Пролеткульта это понимали в полной мере, ибо в большинстве своем это были те, кто так или иначе, но лично участвовал в революционных событиях.

Атмосфера первых революционных лет, несмотря на всю сложность ситуации, была периодом общественного подъема, бурного культурного творчества, экспериментов и массового энтузиазма, основанного на глубоко сознательном отношении к построению новых форм жизни[3]. Вот что об этом писал в 1921 г. журнал «Грядущее»: «Странное дело. Все те факты, на которые указывают враги Октябрьской революции, правильны. Действительно, ученые вымирают, несмотря на академические пайки; действительно, в школах нет тетрадей и учеников, и вдобавок холодно, так что занятия идут из рук вон плохо; действительно, бумаги у нас в 12 раз меньше, чем до войны, и нет свободы печати для врагов Октября, и книга стала недоступной для всякого желающего. Все это верно. Однако вывод наших врагов из всех этих фактов, будто у нас установилась диктатура невежества, неверен. Факты говорят против этого вывода.

В царской России среди крестьян было около 80% неграмотных, теперь этот процент, благодаря работе школ по ликвидации неграмотности, уменьшился втрое или вчетверо, а через 3–4 года и совсем уничтожится. В нашей 3-миллионной красной армии, состоящей в большинстве из крестьян, уже теперь нет ни одного неграмотного.

В царской России слой интеллигентных людей, имевших потребность в том, чтобы почитать газету или книгу, едва ли составлял 10% всего населения, теперь этот процент увеличился по крайней мере в 5–6 раз»[4].

В этот период создается система рабочих клубов практически во всех крупных городах и населенных центрах, причем не только на территории России (Иваново-Вознесенск, Рыбинск, Тула, Ижевск, Самара, Пенза, Кострома, Одесса и мн. др.). Так, например, в 1921 г. при Тифлисском клубе железнодорожников был создан Клуб железнодорожной молодежи им. Бориса Джеладзе и Саши Окоева, куда входили как грузинские, так и русские активисты. Средняя посещаемость клуба была около 300 человек в день[5].

Если говорить о художественных студиях, то к 1920 г. в стране активно работало уже 128 литературных пролеткультовских студий; в литературной студии Витебского Пролеткульта (далеко не самой крупной из них), например, занималось 300 человек[6].

Проблема перспективы развития культурного фронта была поставлена в Пролеткульте сразу. «Необходимо создать единый фронт от Каспия до Белого моря для распространения пролетарской культуры»[7], – писал журнал «Гудки» в 1919 г.

Студийцы литературной студии Московского Пролеткульта обеспечивались жильем, столом и стипендией в размере 450 руб. в месяц. В студию принимались лица, делегированные местными пролеткультами, губернскими и городскими профсоюзами и рабочими литературными кружками[8].

Пролеткульт получал существенную помощь от Советского государства (через Наркомпрос): в частности, предоставлялись лучшие помещения под студии, театры и клубы; низовые структуры обеспечивались кадрами преподавателей и др. Наряду с этим, поддержку Пролеткульту оказывали местные органы Советской власти, профсоюзы, рабочие предприятия и др. Например, в 1918 г. Самарский Пролеткульт получил от местных органов народного образования – 15 тыс. руб., от губревкома – 8 тыс. руб; Пермский Пролеткульт – 700 тыс. руб. В мае 1922 г. Моссовет принимает решение о выделении Пролеткульту единовременной субсидии в 10 млрд. руб[9].

В первой половине 20-х гг. масштабы деятельности Пролеткульта снижаются. В 1920–24 гг. число местных пролеткультов сократилось с 300 до 77, а в 1927 г. их осталось всего 6 (Московский, Ленинградский, Иваново-Вознесенский, Саратовский, Рыбинский и Тверской)[10]. Это, с одной стороны, было составной частью того кризиса, который в условиях перехода к нэпу, с введением хозрасчета и свертыванием государственного субсидирования, пережила культурно-образовательная система страны в целом; с другой стороны, Пролеткульт в эти годы все более утрачивает самостоятельность, подчиняясь партийному и профсоюзному контролю. С 1925 года он окончательно переводится в подчинение ВЦСПС, в каковом статусе существует до своего роспуска в 1932 году[11]. Тем не менее, система рабочих клубов, включая культурно-просветительскую и художественно-творческую работу в ее рамках, в 20-е годы продолжает существовать и развиваться – при ключевой роли, в первую очередь, профсоюзных организаций. Излагаемый ниже материал охватывает как пролеткультовскую активность периода гражданской войны, так и деятельность рабочих клубов времен нэпа.

Для чего нужны рабочие клубы?

Система художественных студий и, прежде всего, рабочих клубов, по сути, являлась организационной и демократической базой Пролеткульта, интегрированной затем в систему культурной работы 1920-х гг. Их деятельность строилась главным образом на основе энтузиазма тех, кого принято называть «революционными массами». Прежде чем будет раскрыто содержание этой деятельности, посмотрим, как понимали назначение рабочих клубов сами активисты. Это понимание складывалось в четкую целевую программу, основные положения которой они формулировали следующим образом.

-

Рабочий клуб – это школа управления государством.

-

«Рабочий клуб – одна из форм активного творческого общественно-коммунистического участия рабочих масс в строительстве своего государства, в борьбе за него»[12].

-

«Рабочий клуб не только и не столько школа коммунистического просвещения и воспитания масс, он – ячейка, форма массовой творческой общественно-коммунистической самодеятельности, и не только в области искусства, но и в области политической, профессиональной и производственной»[13].

-

Рабочий клуб был еще и механизмом выявления общественных настроений и отношений рабочих к происходящим событиям текущей жизни[14].

-

Рабочий клуб – это орудие организованной борьбы с бюрократизмом, его «предупредитель»[15].

Уже на основе только этих положений можно понять, как были расставлены приоритеты в определении целей деятельности самими активистами рабочих клубов Пролеткульта. И такой главной целью, сверхзадачей было прежде всего даже не освоение культуры, тем более – «культуры ради культуры». Главную цель рабочих клубов составляли три приоритета:

-

первый – строительство своего, т. е. рабочего государства, понимаемого прежде всего не как институт власти, а именно как политический инструмент в деле реализации интересов человека труда (это позже, уже в сталинский период, «государство» понималось прежде всего как институт власти);

-

второй – формирование низового (революционного) субъекта этого государства:

-

третий – обеспечение демократической смычки между революционными массами и представителями высших органов революционной власти. «Рабочий клуб – это форма смычки руководящих слоев класса и «низов», смычки, где встречаются товарищи, где отсутствует неизбежная в текущей работе официальность отношений»[16], – писал журнал «Рабочий клуб» в 1924 г.

Исходя из этого порядка целевых приоритетов, определялись и главные сверхзадачи деятельности рабочих клубов. Так, например, первый приоритет диктовал в качестве главной задачи – подчинение всех форм клубной деятельности практическому решению существующих социальных проблем; второй – формирование идейного самосознания и высокого культурного уровня революционного индивида;третий – борьбу и изживание бюрократизма.

При этом каждая из этих трех сверхзадач была тесно связана с проблемой культуры. Так, например,первая задача была связана с формированием у индивида оптики неотчужденного (гуманистического) видения окружающей действительности во всех ее проявлениях и, самое главное, – понимания того, какое решение той или иной конкретной проблемы дает возможность развития одновременно всех и каждого; вторая – с преодолением отчуждения революционного индивида от культуры; третья – с формированием политической культуры демократии как механизма прямого и деятельного участия революционных масс через включение их в систему контроля и учета и тем самым в работу пролетарского государства.

Этот реальный выход на культуру – с позиции всех этих разных задач – в итоге как раз и формировал основные узлы нового остова новой культуры, и не только на уровне представлений, по поводу которых и в рабочих клубах, и студиях, и за их пределами проходили тогда целые дискуссионные баталии. Причем здесь под словом «новая культура» понимается не какая-то новая, особая наука или искусство, а именно новый дух общественных отношений в культуре, основанный на энтузиазме совместного сотрудничества. В сущности, рабочие клубы занимались созданием таких общественных форм, посредством которых было бы возможно соединение революционных масс с культурой на основе преодоления отчуждения между ними.

А вот как формулировали эти задачи сами пролеткультовцы:

-

«…программа журнала («Рубежи» – Л.Б.) – объединить вокруг себя все живые силы округи, развернуть в себе широкую работу культурно-творческих исканий, стремясь к идейному прогрессу через горнило строжайшего критического анализа своей собственной работы и всей идеологической жизни современности: оживить собою революционную, культурную мысль в массах»[17];

-

«Нужно оживить нашу застоявшуюся жизнь свежей струей: надо поддержать в минуту кризиса одинокие, расщепленные, слабые культурные искания и творческие порывы: нужно развязать, пробудить, развернуть все наши духовные ресурсы. И прежде всего, в рабочей среде. Но нужно эту развертывающуюся культурную жизнь подчинить идейному влиянию Пролеткульта, насквозь прошить ее революционными тенденциями, направить в русло пролеткультовских принципов»[18];

-

«….строительство новой, своей собственной культуры. Культуры, проникнутой идеями социализма»[19]. При этом в качестве знамени «новой культуры» активистами рабочих клубов брались такие имена, как Верхарн, Уитмен, Горький, Ван Гог, Менье[20].

Каждый рабочий клуб имел свое название. Вот некоторые из них: «Красный Октябрь», «Красные огни», «Красный деревоотделочник», «Красный луч», «Крылья коммуны», «Авиаприбор», клуб имени «Ивана Федорова» и т. д.

Идейные принципы деятельности рабочих клубов

Деятельность рабочих клубов, несмотря на их самодеятельный характер, исходила из целого ряда принципов, одни из которых активистами использовались сознательно, другие – стихийно, но их организационный и содержательный эффект прослеживается во всех формах их практики. Вот ее основные принципы:

-

Ориентация всех форм деятельности даже не столько на политическую пропаганду, сколько именно на общественную практику, понимаемую прежде всего как преобразование и обустройство новой жизни.

-

Активисты рабочих клубов всегда проводили ту позицию, что реальность пронизана классовой борьбой, и не только в форме гражданской войны, но и в виде продолжающихся в обществе даже после ее окончания жестких идеологических противостояний. Сегодня это чаще всего вызывает иронию и воспринимается как некая идеологическая обязанность, навязанная Советской властью. Но в стране, где шла гражданская война, развязанная сторонниками монархической власти, втянувшей ее в ужасы первой мировой войны, и сделавшей все возможное для того, чтобы вооруженные силы Антанты (военного блока ведущих «цивилизованных» стран) подавляли и уничтожали свой же народ, – в такой ситуации оптика классовой борьбы была не идеологическим знаком, а результатом самой реальности. И эта классовая позиция в ее активном пульсировании была характерна не только для большевиков, но и их противников. Вот что писала в своих дневниках в январе 1918 г. З. Гиппиус, которая, казалось бы, была далека от стихии классовой борьбы: «Спросить себя (и ответить), почему я помогаю эсерам? …А потому, что сейчас у нас (всех) только одна задача, узкая, самая узкая цель! Свалить власть большевиков. Другой и не должно быть… Все равно чем, все равно как, все равно чьими руками»[21]. И далее: «Не могу вообразить сейчас таких обстоятельств, при которых наши «умеренные», наши либералы, не оказались бы «никудышниками». В крови у них нет микроба борьбы, а без этого политика невозможна. Одно из несчастий России – это ее стоячие, безрукие интеллигенты-государственники»[22].

-

Следующий принцип деятельности клубов – это солидарность, которая рассматривалась активистами Пролеткульта как обязательный принцип нового революционного сообщества, особенно применительно уже к практической деятельности.

-

Особо следует отметить такой принцип деятельности активистов Пролеткульта, как интернационализм. Он происходил из самой основы освободительной тенденции советской культуры – общего дела по преобразованию действительности. Этим определялись и сами интернациональные формы деятельности активистов Пролеткульта. Так, например, когда советские физкультурники выехали на соревнование в Париж и Берлин, то более 15 тыс. рабочих зрителей восторженно приветствовали их появление пением «Интернационала». Советские спортсмены заняли 9 первых мест и 2 вторых места в состязании по атлетике. На третий день было организовано бесплатное соревнование, привлекшее несколько тысяч народа в Париже[23]. Как писал журнал «Рабочий клуб», советские спортсмены «были на приеме у тов. Раковского и посетили Французскую секцию красного спорт-интернационала, устроив товарищеский прием в кооперативной столовой, организованной коммунистической партией Франции»[24].

Принцип интернационализма лежал в основе не только деятельности Пролеткульта и активистов рабочих клубов в целом, но и организации различных конкретных форм этой деятельности, в том числе сотрудничества с зарубежными организациями. Так, например, в Берлине на примере советского опыта был создан Пролетарский театр, а в 1922 г. в Чехословакии была организована «Синяя блуза», которая была очень популярна в революционной России[25].

А вот как написал журнал «Рабочий клуб» о поездке советских спортсменов в Берлин: «Несмотря на неудачную погоду, ветер с ураганом и дождем, состязание состоялось при 20 тыс. зрителей. Русские заняли все первые места по велосипедному состязанию и 6 вторых, а по легкой атлетике – 2 первых места. … Любопытно отметить, что русские спортсмены, проезжая рабочие кварталы, были страшно удивлены сжатыми кулаками, которые им все показывали. Впоследствии недоразумение выяснилось, когда оказалось, что …. это знак красных фронтовиков»[26].

-

Рабочий клуб – это форма коллективной критики. Это было принципиальным положением. И действительно, деятельность рабочих клубов, как правило, была открыта для критики и самокритики. И прежде всего эта критика была направлена на отрыв деятельности рабочих клубов от реальной жизни, ее насущных социальных проблем. Вот несколько примеров, взятых со страниц журналов первого послереволюционного десятилетия:

«В этой работе пролетариату мало что пришлось использовать из наследства дореволюционной эпохи. В этом смысле строительство рабочего клуба дело новое, и вполне простительны многие упущения в этой области. Но упущение одно, а неверное понимание идеи, места и роли рабочего клуба в нашей пролетарской революции, в строительстве пролетарского государства совершенно другое. Чем занимается рабочий клуб в данное время? Зачастую только книжным изучением «коммунизма вообще», почти вне связи с практикой к ближайшему завтра»[27].

«Клубные руководители мыслят рабочие клубы как школу, … как старую школу учебы и муштры. Эта установка неверна… книжное усвоение коммунизма и недостаточно, и вредно, оно может создать «начетчиков от коммунизма»; надо, чтобы коммунизм был воспринят как …конкретная задача социальной практики»[28].

«Пролетарское культурное строительство – это большая, новая и сложная работа. Она не по силам отдельным организациям. Если она будет вестись доморощенным способом, каждым союзом, каждым заводским комитетом, каждым клубом, независимо друг от друга, то получится лишь прежнее топтанье на одном месте, прежнее беспомощное заявленье в болоте мещанской культуры.

Сдвиг на путь культурной самостоятельности возможен лишь объединенными общими усилиями…»[29].

«… ни в коем случае нельзя затушевывать грехов комсомольцев и отдельных неудач»[30].

-

Открытость обсуждений и дискуссионность также являлись обязательными принципами деятельности рабочих клубов. Вот что писал об этом журнал «Рабочий клуб»: «Дискуссия должна стать опытным полем тренировки мысли»[31].

Организационные принципы рабочих клубов

-

Рабочий клуб – это общественный и организационный центр рабочего предприятия. Клубы были тесно связаны с предприятием и всегда были проводниками его интересов как внутри предприятий, так и за его пределами. Соответственно, они всегда стремились быть в курсе всех его производственных дел, и у них всегда был доступ к заводской информации. При этом каждый рабочий имел доступ к контролю и учету за деятельностью уже и самого клуба.

-

Рабочий клуб согласовывал свою деятельность (планы и формы) прежде всего с районным завкомом, местным советом и уж затем с местной партийной ячейкой.

-

Это обстоятельство диктовалось той необходимостью, что, во-первых, деятельность клубов была ориентирована на интересы рабочих, которые были представлены всеми этими органами; во-вторых, для того, чтобы помогать рабочему клубу, всем этим органам необходимо было знать подробно об их планах и перспективах.

-

Работа за деньги или бесплатная на основе самодеятельности? Это был достаточно серьезный вопрос, вызванный реальной дилеммой: делать клубную работу на основе энтузиазма не умеющих и не опытных активистов, или же нанимать за деньги людей с профессиональным опытом и навыками, но при этом, что вполне вероятно, идейно не близких? И эта проблема, как писал журнал «Рабочий клуб», была принципиальной: «В самом деле – снять хорошего завклуба и заменить его платным, но ничего в клубном деле не смыслящим председателем правления, привлекать из принципа усталых после тяжелой физической работы рабочих к уборке клуба, организовывать художественные кружки без руководителя, дающие массам идеологическую и художественную халтуру, организовывать комиссии из одних членов правления без привлечения массовика … – все это есть «самодеятельность», все это делается во имя самодеятельности»[32].

Но была и другая позиция: «…мы считаем неверной в применении к современному рабочему клубу «классическую формулу»: «сперва выучись, а потом – управляй»… Конечно, хотя бы без элементарной общей и политической грамотности не может быть никакого серьезного творчества, но первая дается школой (не клубом), предпосылая ко второму, и основание дает жизнь – классовая борьба»[33].

Как правило, работа руководителей клубов оплачивалась, и при этом зарплата была, конечно, маленькой, но в целом те задачи, которые ложились на них, без инициативы и энтузиазма решать было невозможно.

-

Демократизм деятельности рабочих клубов. Основными органами демократии рабочих клубов были: комиссии, общие собрания работников предприятия, судов (над завкомами, над плохими хозяйственниками, над обывателем), производственные совещания, делегатские собрания[34].

-

Принцип инициативности. Проблема пробуждения низовой инициативы рабочих масс для активистов рабочих клубов была одной из насущных, ибо от ее решения зависело, в какой мере он станет притягательным как центр заводской общественности. Эту же проблему поднимал журнал «Рабочий клуб»: ««Опыт годовой работы» с совершенной полностью отвечает на вопрос, как вызвать заинтересованность в работе, чтобы все строилось на началах широкого добровольчества и методам принуждения не было места в клубе»[35].

-

Рабочие активисты не боялись менять формы своей клубной работы: одни угасали, не получая поддержки рабочих, другие возникали как реакция на новые запросы интенсивно развивающейся исторической действительности.

-

Наряду с этим (в том числе в рамках Пролеткульта) создавались также и национальные рабочие клубы. Так, например, 10 ноября 1918 г. было открытие Петроградского Латышского рабочего театра, репертуар которого составляли пьесы Уолта Уитмена, Эптона Синклера, «Смерть Дантона» Бюхнера. Со вступительным словом на открытии выступал Карл Озоль-Преднек[36]. В этот же время вышел первый литературный альманах латышской пролетарской поэзии[37].

Позже был создан межсоюзный московский еврейский рабочий клуб «Коммунист», в котором в конце 1926 года «была впервые показана одноактная пьеска тов. Иоффе «От Хишлавича до Херсона», посвященная ОЗЕТ’у (общество земледельцев еврейских трудящихся)»[38].

Во Владивостоке, кроме русских клубов, были организованы китайские, корейские клубы (их было два) и клубы иностранных моряков[39]. Китайский рабочий клуб «1-го мая» объединял несколько тысяч человек (секции коммунистической партии, свой комсомол и даже отряд юных пионеров-китайцев)[40].. «Это отвлекает китайцев от азартных игр и страшного зла – опиокурения»[41], – писал журнал «Рабочий клуб».

И далее сообщал этот журнал: «Невероятный фурор китайцев вызвала организованная недавно радиопередача китайских концертов и докладов на китайском языке»[42].

В клубе иностранных моряков была библиотека на европейских и восточных языках, а также «живой журнал» (см. ниже) на английском языке[43]. Интересно, что администрация судов, как писал В. Март, иногда пыталась воспрепятствовать своим командам посещать клуб моряков, но это, однако, ни к чему не приводило. Более того, иностранные моряки даже участвовали в совместных демонстрациях 1 мая и 7 ноября. И, как писал журнал «Рабочий клуб»: «Это участие иностранцев в советских революционных празднествах вызвало особый восторг в населении, которые еще хорошо помнят иностранных интервентов на своих улицах»[44].

Рабочие клубы и партия

По вопросу партийности в рабочих клубах шли большие дискуссии. И главный вопрос состоял в том, должны ли рабочие клубы держать тесную связь с большевистской партией? И если да, то каким должен быть характер этой взаимосвязи: подчинение или товарищеское сотрудничество? При этом – речь идет о взаимодействии рабочих клубов с заводской партийной организацией или с отдельными коммунистами?

На этот счет были разные позиции. Некоторые выступали против тесного сотрудничества. Но преобладал другой взгляд на этот вопрос: «… некоторые товарищи договаривались до того, что самодеятельности членов клуба угрожает организация… партколлективов…»[45]. И далее: «… можно ли руководить клубной работой без партколлективов, только через отдельных коммунистов, входящих в правление? Конечно, нет. Вопросы клубной работы настолько сложны и новы, методика ее настолько неустойчива, что каждый рядовой член правления – коммунист не ориентируется в том, насколько то или иное разрешение вопроса клубной работы поведет действительно к нужным результатам. До последнего времени мы имеем в правлениях клубов большинство коммунистов (при неорганизованном партколлективе), и тем не менее, клубы эти часто ведут в основе неправильную работу. Для коммунистов, членов правления клуба, может быть, больше, чем для руководителей другой общественной организации с устойчивыми методами работы, есть необходимость в организационном обсуждении итогов и перспектив работы данного клуба»[46].

Эти вопросы возникали в связи с тем, что у активистов клубов накапливались проблемы, с которыми они собственными силами не всегда справлялись. Вот, в частности, такая проблема: для вовлечения в клуб значительного числа рабочих, по мнению клубных работников, необходимо иметь организованное ядро взрослых рабочих, вокруг которых могла бы собраться беспартийная масса. Другими словами, нужны были те, кто умел привлечь людей, заинтересовать их новым делом, вызвать в них энтузиазм коллективного творчества. То есть те, кто четко понимал стратегию общественного развития и при этом умел работать с людьми в сложных ситуациях, связанных с налаживанием нового общего дела. Понятно, что такие люди, как правило, составляли партийный заводской актив, ибо большей частью это были те, кто прошел и революцию, и гражданскую войну и потому умел работать с людьми и в самых сложных условиях. И действительно, это были, прежде всего, люди дела и энтузиазма. Вот почему молодые клубные работники в первую очередь обращались к ним.

В связи с этим возникал вопрос: «Но тогда, может быть, для руководства клубом следует организовать только партфракцию правления (есть и такой уклон)? Опыт показывает, что этого недостаточно… Правление …нуждается в тщательном руководстве со стороны партийной организации. Ни общее собрание, ни бюро ячейки партии не может так детально и часто, как это необходимо, ставить на обсуждение вопросы клубной жизни, а для клубов, объединяющих несколько предприятий, это почти невозможно. Естественно, поэтому, что руководство клубной работой должно принадлежать партколлективу»[47].

Надо сказать, что инициатива сотрудничества с большевиками шла, прежде всего, от самих клубных активистов, которые сами говорили о необходимости фракционного обсуждения итогов и перспектив работы своих клубов. Позднее из самих клубных партийных активистов начали формироваться в клубах и свои партийные коллективы. Но в данном случае речь вовсе не шла о подмене клубного актива партийным ядром. Вот что по этому поводу писал журнал «Рабочий клуб» в 1924 году: «Совершенно ясно (и положение о партколлективах об этом определенно говорит), что партколлективы не возьмут на себя всей работы клуба, не заменят собой клубных организаций и не будут предрешать … мелкие текущие вопросы клубной работы»[48]. При этом надо поднимать, что в данном случае речь шла не о подмене клубного актива партийным, а лишь об усилении первых силами последних. Это понимали и сами клубные активисты: «Совершенно ясно (и положение о партколлективах об этом определенно говорит), что партколлективы не возьмут на себя всей работы клуба, не заменят собой клубных организаций и не будут предрешать мелкие текущие вопросы клубной работы….»[49].

Вот как можно в самом общем виде сформулировать основные принципы взаимодействия заводских партийных организаций и рабочих клубов в период первой половины 1920-х гг.

-

контроль и руководство содержанием клубной работы;

-

внесение в содержание клубной работы партийных и советских задач;

-

включение в ряд комиссий членов партколлектива;

-

вовлечение в клубную работу коммунистов.

С чем и за что боролись рабочие клубы

-

Борьба с мещанством

Деятельность Пролеткульта и активистов рабочих клубов имела две составляющие: созидательную и ту, что была связана с борьбой. Но с кем и с чем они боролись?

Откуда возникали эти интенции борьбы?

Они возникали не только из необходимости отстаивания своей позиции в обществе, которое в период гражданской войны являло собой сложное противостояние разных, в том числе, антагонистических интересов.

Необходимость борьбы рождалась из стремления революционных масс удержать ту историческую линию развития, на основе которой только и можно было решать насущные проблемы жизни для всех и каждого (налаживание железных дорог и школ, заводов и фабрик; решение проблем с беспризорными детьми и сохранением памятников культуры и т. д.); обретать те смыслы жизни и труда, которые связаны с развитием, а не подавлением человека; выстраивать сообщество людей на основе совместной творческой деятельности, а не уничтожающей друг друга конкуренции.

И все, что сознательно мешало этому, активистами Пролеткульта рассматривалось как классово враждебное, то, чему необходимо противостоять. По-другому и быть не могло. А сегодня разве нет этой классовой борьбы, только уже новых собственников с человеком труда? И если при захвате предприятия незаконному собственнику понадобится избить рабочих или даже стрелять в них, то он это сделает, не задумываясь, как это было на Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате в 1999 году. О таких проявлениях классовой борьбы адепты прав человека (как российские, так и западные) предпочитают молчать.

Но эта классовая борьба активистов Пролеткульта была не абстрактной и тем более не самодостаточной. Она имела свои конкретные задачи.

Во-первых, одной из таких задач была борьба с «обывательщиной» (мещанством), о затаенной опасности которой они постоянно предупреждали рабочих. Борьба с мещанством, по сути, была формой продолжения гражданской войны, но уже в сфере общественных отношений и культуры. Образ этого мещанского бытия был дан в одном из номеров журнала «Рубежи»: «Белев – захолустье: он спит особенно глубоко, он грамотен еще меньше, он совсем неподвижен: живет он вчерашним днем и задним умом»[50].