Содержание статьи

- ПРИРОДА

- Рельеф местности.

- Альпы.

- Горы Средней Германии.

- Северо-Германская низменность

- Водный ресурсы.

- Климат.

- Почвы.

- Растительность и животный мир.

- Охрана природы.

- НАСЕЛЕНИЕ

- Демография.

- Плотность и размещение населения.

- Урбанизация.

- Этнический состав населения и язык.

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

- Основной закон ФРГ

- Органы государственной власти.

- Бундестаг

- Бундесрат.

- Избирательная система.

- Местное и региональное самоуправление.

- Политические партии.

- Социал-демократическая партия Германии.

- Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы

- Свободная демократическая партия

- Партия демократического социализма (ПДС)

- Партия «Союз ’90 – зеленые».

- Другие партии.

- Судебно-правовая система.

- Вооруженные силы.

- Внешеняя политика.

- ЭКОНОМИКА

- Экономическая история.

- Управление экономикой.

- Управление экономикой в ГДР.

- Cоциально-экономические проблемы объединения Германии.

- Внешняя торговля.

- Национальный доход.

- Трудовые ресурсы.

- Минеральные ресурсы.

- Энергетика.

- Рыбное хозяйство.

- Лесное хозяйство.

- Сельское хозяйство.

- Обрабатывающая промышленность.

- Транспорт.

- Валюта и банковская система.

- Государственные финансы.

- ОБЩЕСТВО

- Образ жизни.

- Социальная структура.

- Иностранные рабочие.

- Религия.

- Организация труда и профсоюзы.

- Профессиональные организации: ремесла и мелкий бизнес.

- Социальное обеспечение.

- Женщины в общественной жизни.

- КУЛЬТУРА

- Народное образование

- Дошкольное воспитание.

- Начальное и среднее образование.

- Университеты и высшие технические школы.

- Научные исследования.

- Учреждения культуры.

- Музыка.

- Библиотеки.

- Музеи.

- Средства массовой информации.

- Физкультура и спорт.

- Литература.

- Изобразительное искусство и архитектура.

- Кино.

- Праздники.

- ИСТОРИЯ

- Ранний период.

- Вторжение германцев на территорию Римской империи.

- Империя Каролингов.

- Создание «Священной Римской империи германской нации».

- Франконская династия.

- Династия Гогенштауфенов.

- Возвышение Габсбургов.

- Императоры и короли из династий Люксембургов и Виттельсбахов.

- Династия Габсбургов.

- Культура Германии в Средние века.

- Реформация в Германии.

- Тридцатилетняя война.

- Конфликт с Францией.

- Рост влияния Пруссии.

- Расцвет культуры.

- Германия и Французская революция.

- Германская конфедерация.

- Революция 1848.

- 1850-е годы: реакция и «новая эра».

- Бисмарк и объединение Германии.

- Франко-прусская война.

- Германская империя.

- Вильгельм II.

- Первая мировая война.

- Веймарская республика.

- Взлет нацистов.

- Третий рейх.

- Вторая мировая война.

- Послевоенное переустройство Германии.

- Разделенная Германия.

- Советская оккупационная зона.

- Суд над военными преступниками.

- Западные оккупационные зоны.

- Разделенная Германия: 1949–1990.

- Создание Германской Демократической Республики.

- Экономические трудности и недовольство рабочих в ГДР.

- Берлинская стена.

- Стабильность и процветание ГДР.

- Изменения в руководстве ГДР.

- Крах ГДР.

- Создание Федеративной Республики Германия.

- Эра Аденауэра: 1949–1963.

- Культурная жизнь в Западной Германии.

- Подъем социал-демократии.

- Большая коалиция в ФРГ.

- Канцлер Вилли Брандт.

- Гельмут Шмидт – преемник Брандта.

- Христианские демократы возвращаются к власти.

- Берлинская проблема, 1949–1991.

- Объединение Германии.

- Германия в конце 20 в.

- Германия в 21 в.

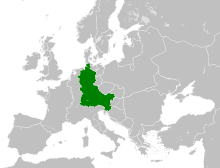

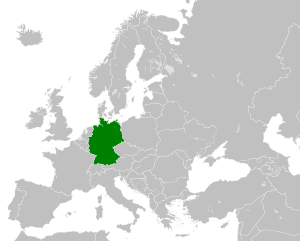

ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия (ФРГ), государство в Центральной Европе, которое с 3 октября 1990 объединило все территории, разделенные между двумя германскими государствами после Второй мировой войны. На суше граничит с Данией на севере, с Нидерландами, Бельгией, Люксембургом и Францией на западе, Швейцарией и Австрией на юге, Чешской Республикой и Польшей на востоке и юго-востоке. По численности населения Германия занимает второе место в Европе (после России), а по площади – шестое (после России, Украины, Франции, Испании и Швеции). Германия – ведущая экономическая держава Европы.

ПРИРОДА

Рельеф местности.

Территория Германии подразделяется на три крупные широтно ориентированные области, во многом обусловленные характером рельефа: Северо-Германская низменность – на севере, горы Средней Германии – в центре и Альпы – на юге.

Альпы.

В пределы Германии входят северные хребты Альп. На западе преобладают низкие хребты, сложенные песчаниками, но в Баварии, к югу от Мюнхена, представлены также Северные Известняковые Альпы. Здесь находится высшая точка Германии – гора Цугшпитце (2962 м).

К северу от Альп сформировался краевой прогиб, выполненный продуктами разрушения гор – песчаными и глинистыми породами. В настоящее время здесь развита предгорная равнина (альпийский форланд), полого спускающаяся от подножий Альп на север к долине Дуная. В плейстоцене ледники по основным долинам Альп выходили на предгорную равнину. Там при таянии льда высвобождались массы обломочного материала, которые образуют конечные морены, выраженные в виде гряд невысоких холмов. Котловины между грядами заняты болотами и озерами. К северу от морен потоки талых ледниковых вод отложили покровы галечников, слагающие Мюнхенскую равнину и речные террасы.

Горы Средней Германии.

Эти средневысотные горы сложены древними прочными породами, которые некогда, задолго до возникновения Альп, составляли часть большой горной цепи, пересекавшей Европу с запада на восток. По мере поднятия этих гор в каменноугольном периоде (350–270 млн. лет назад) вдоль их периферии и в межгорных впадинах развивались дельты с болотами, в которых сформировались угольные месторождения Рурского, Саарского и Ахенского бассейнов. Устойчивые породы, слагающие эти древние горные массивы, тоже подвергались разрушению. Впоследствии некоторые массивы испытали поднятия и отчетливо выделяются в рельефе, как, например, Рейнские Сланцевые горы, Шварцвальд и Гарц. На территорию Германии лишь частично заходит горный массив Чешский Лес, отличающийся сложным строением. К юго-востоку от него находится сохранивший черты девственной природы массив Баварский Лес, а к северо-востоку – Саксонские Рудные горы.

Как правило, горные массивы имеют выровненные платообразные поверхности, поднимаясь от соседних равнин ступенями до высот порядка 1000 м. Однако местами выделяются более высокие вершины, например гора Фельдберг в Шварцвальде 1493 м. Вершинные поверхности глубоко прорезаны залесенными долинами с крутыми склонами. Эти долины постепенно понижаются до уровня окружающих равнин. Наиболее эффектное впечатление производит Рейнский грабен, прорезающий Вогезы и Шварцвальд. В ущелье между Бингеном и Кобленцом отвесные уступы гор подступают к самому руслу Рейна, местами чередуясь с более пологими участками, где развиты террасы, занятые виноградниками.

В межгорных котловинах накапливались глины, песчаники и известняки. Под влиянием денудации в толщах известняков и песчаников были выработаны куэстовые гряды с крутыми уступами. Нередко такие формы рельефа отличаются большой протяженностью. Крупнейшая куэста Швабский Альб находится на юге Германии, в бассейнах рек Майн и Неккар, и поднимается до высот более 1000 м. Вдоль северной периферии Среднегерманских гор выходы более устойчивых пластов известняков и песчаников предопределили образование чередующихся «гряд и долин». На западе этот ландшафт прорезан р.Везер. В наиболее узком участке ее долины, называемом Вестфальскими Воротами, установлена гигантская статуя племенного вождя древних германцев Арминия, который разгромил в этом месте три римских легиона в 9 г. н.э. Пологие куэсты Вестфалии с погружающимися угленосными пластами Рура имеют сходство с куэстовыми ландшафтами Тюрингенского бассейна.

В некоторых местах под влиянием альпийских горообразовательных движений формировались глубоко погруженные впадины, занятые морскими и озерными бассейнами, которые заполнялись глинами, песками и галечниками. Образовавшиеся таким путем низменности сохранились до сих пор. Наиболее известные примеры – Верхнерейнская и Кёльнская низменности. Последняя вмещает крупнейшие запасы бурого угля на западе Германии.

Интенсивная вулканическая деятельность в горах Средней Германии была связана с тектоническими движениями вдоль разломов. Более древние вулканические сооружения, например массив Фогельсберг (774 м) в Гессене, сильно разрушены эрозией, тогда как кратеры и пепловые конусы Айфеля выглядят так, словно они образовались совсем недавно. Когда первобытные люди появились на территории Германии, эти вулканы еще действовали. Следами вулканической активности являются многочисленные горячие минеральные источники.

В горах Средней Германии встречаются самые типичные ландшафты этой страны, их необычайное разнообразие обусловлено пестрой мозаикой слагающих пород и форм рельефа. К плодородным долинам приурочены деревни с преобладанием деревянных домов и торговые города, обнесенные крепостными стенами. Выше по склонам гор поднимаются сады и виноградники, сменяющиеся на более крутых участках густыми лесами, среди которых порой встречаются руины старинных замков. С таких мест нередко открывается широкая панорама окрестностей.

Северо-Германская низменность

имеет ширину около 150 км на западе и постепенно расширяется к востоку. Она занимает всю северную часть страны. Как и на предгорных равнинах Баварии, здесь в основном распространены рыхлые отложения – галечники, пески и глины, включающие толщи бурого угля, которые образовались в болотах среди дельт. Формы рельефа зависят от характера отложений, связанных с деятельностью гигантских ледниковых покровов, которые распространялись из Скандинавии во время плейстоценовых оледенений. Полагают, что было не менее трех крупных оледенений, во время которых происходили неоднократные подвижки и отступания края ледникового покрова. Важным природным рубежом является долина р.Эльбы. Северная часть низменности, расположенная к востоку от этого рубежа, была занята последним ледниковым покровом. Во время подвижек ледниковые покровы сгружали у своего края обломочный материал. Это способствовало образованию конечных морен, сохранившихся до настоящего времени в виде гряд и холмов, редко поднимающихся выше 150 м. Цепочки таких форм рельефа простираются с востока на запад, а в Шлезвиг-Гольштейне поворачивают на север, где такая ориентировка сохраняется на п-ове Ютландия в пределах Дании. Самые последние подвижки ледникового покрова произошли к югу от побережья Балтийского моря, где конечные морены составляют мозаику холмистых форм Мекленбургского поозёрья. Из-за разобщенности водосборных бассейнов здесь в котловинах возникло много болот и озер (например, озеро Мюриц), а реки (такие как Хафель) приобрели причудливую конфигурацию. К северу от Мекленбургского поозёрья во время таяния последнего ледникового покрова накапливался тонкозернистый глинистый материал – важный элемент в составе моренных равнин, которые спускаются к берегу Балтийского моря. Восточнее Ростока многочисленные заливы на побережье материка и острова Рюген были отчленены от моря песчаными валами, что привело к образованию лагун, известных под названием «бодден».

Далее к западу, в Шлезвиг-Гольштейне берег прорезан длинными узкими заливами – фьёрдами, выработанными подледниковыми потоками талых вод. Здесь расположены порты Киль и Любек. Поскольку конечные морены блокировали северную часть низменности, реки перигляциальных областей устремлялись к западу, в Северное море, пересекая обширные котловины. Долины этих рек – прадолины – частично заняты реками, которые иногда прорываются через моренные гряды к северу, создавая решетчатую конфигурацию гидрографической сети.

Во многих районах низменности песчаные участки, называемые гестами, отделены долинами рек и заболоченными котловинами. Северное море окаймлено низменными песчаными Фризскими островами; полоса осушки – ватты – подлинный рай для водоплавающих птиц. Затопляемые лишь во время самых высоких приливов марши после проведения мелиорации используются в сельском хозяйстве.

До закрепления растительностью свежие моренные субстраты подвергались сильному воздействию ветровой эрозии – дефляции. Песок, поднятый ветром, переотлагался местами на низменности, нередко образуя дюны, которые сохранились до сих пор. Тонкозернистый пылеватый материал, известный под названием «лёсс», распространялся в полосе, вытянутой вдоль северного края Среднегерманских гор, и в межгорных котловинах. Он служит материнской породой для формирования наиболее плодородных почв страны.

Водный ресурсы.

Самая большая река Германии – Рейн, питающийся от огромного веера притоков в предгорьях Альп. Между Бингеном и Бонном эта река прорезает глубокое ущелье в Рейнских Сланцевых горах, далее выходит на Северо-Германскую низменность и впадает в Северное море. Почти половину стока Рейн получает из Альпийской области. В начале лета происходит бурное половодье, обусловленное таянием снега в горах. Горы Средней Германии, откуда поступает вторая половина стока, имеют совершенно иной режим с максимумом стока зимой, когда испарение минимальное. Сочетание этих двух источников обеспечивает Рейну не только обильный, но и регулярный сток, что весьма благоприятно для судоходства. Большинство других рек страны начинается в горах Средней Германии. В основном это притоки Рейна, но есть и самостоятельные реки, например Везер и Эльба, которые несут свои воды в Северное море. Поскольку питание от снегов Альпийской области отсутствует, на этих реках в конце лета и осенью наблюдается межень. Одер и его основной приток Нейсе тоже берут начало в горах Средней Германии. На юге страны в Шварцвальде начинается Дунай, который течет на восток. Его водный режим формируется в основном под влиянием берущих начало в Альпах правых притоков. Летние паводки и зимняя межень создают неблагоприятные условия для навигации.

Климат.

Наряду с другими западными областями Европы Германия отличается умеренным морским климатом. Выражена общая западная циркуляция атмосферы, причем холодный полярный воздух, проникая к югу, прижимается к поверхности, а теплый воздух движется на север и затягивается во влажные котловины. Поскольку зимой воды Северной Атлантики теплее, чем суша, теплый воздух распространяется в Европе, обеспечивая температуры намного выше средних для данных широт.

Низкие температуры наблюдаются при распространении над Европой антициклона, приносящего массы холодного воздуха из Сибири. В таких ситуациях температуры на Северо-Германской низменности могут понизиться до –12° С. В целом зимой температуры уменьшаются к востоку: средняя изотерма января 0° С проходит по линии Любек – Бонн. На юге страны температуры понижаются за счет бóльших высот. Снежный покров обычно держится 20–25 дней на севере, более 40 дней в южной Баварии и свыше 100 дней в Альпах и на вершинах Шварцвальда.

Летом ситуация противоположная. Температуры повышаются в южном направлении, и самые высокие показатели отмечаются на Верхнерейнской низменности. Средняя температура июля там 19° С. Летние температуры на Северо-Германской низменности повышаются к востоку и юго-востоку. Средняя температура июля в Берлине 18,5° С.

Средние годовые суммы осадков на Северо-Германской низменности достигают максимума порядка 750 мм на побережье Северного моря и постепенно уменьшаются к востоку. К югу от низменности в условиях расчлененного рельефа распределение осадков осложняется: в горах выпадает свыше 1000 мм, а иногда до 2000 мм осадков, тогда как в некоторых изолированных котловинах за год выпадает не более 500 мм. Столь же малые суммы осадков выпадают в полосе, находящейся к северу от Среднегерманских гор, в их дождевой тени. Повсеместно максимум осадков приходится на лето, хотя северо-западные приморские районы получают бóльшую часть осадков зимой в условиях мягкой погоды.

Почвы.

Разнообразие почв зависит преимущественно от местных материнских пород и характера коренного растительного покрова. Песчаные субстраты Северогерманской низменности сильно выщелочены, особенно под верещатниками и сосновыми лесами. Эти бедные кислые подзолистые почвы не благоприятны для выращивания сельскохозяйственных культур. Имеются крупные ареалы кислых болотных почв. Почвы прибрежных маршей после проведения мелиорации становятся плодородными.

Почвы гор Средней Германии весьма разнообразны. Прочные коренные породы горных массивов длительное время подвергались выветриванию в условиях прохладного влажного климата, и там сформировались выщелоченные кислые бурые лесные почвы, которые иногда содержат много камней. Они используются под пастбища или леса. Самые плодородные почвы распространены на низменностях и речных террасах, особенно при наличии покрова лёссов, – это черноземы, встречающиеся к востоку от Гарца и в Тюрингенском бассейне и переходящие в бурые лесные почвы. В прошлом эти районы были покрыты широколиственными лесами, которые в значительной степени сведены. Здесь расположены лучшие пахотные земли. Почвы группы буроземов распространены на моренных равнинах восточного Шлезвиг-Гольштейна и предгорных равнинах Баварии. Почвы Альп различаются в зависимости от высотного положения местности и крутизны склонов. Это маломощные каменистые почвы, выщелоченность которых возрастает с высотой.

Растительность и животный мир.

В густонаселенной Германии, где коренные леса были либо сведены, либо заменены лесопосадками, естественная растительность почти не сохранилась. Исходные осветленные леса из дуба и березы на севере страны в течение столетий были замещены ареалами возделываемых земель в окружении обширных верещатников, используемых под пастбища. В настоящее время верещатники представлены только в заповедниках. Более бедные земли отводятся под лесопосадки, особой популярностью пользуется выращивание более выносливых подвидов сосен.

Низкогорья Средней Германии покрыты роскошными буковыми лесами, чередующимися с крупными массивами посадок еловых лесов. На песчаниках появляется сосна.

В более высоких горах Средней Германии и в Альпах буковые леса с высотой сменяются буково-пихтовыми, а затем еловыми. В самых высоких массивах, а также в Альпах выше 2200–2800 м растут травы, лишайники и мхи. Поражает обилие цветковых растений.

Среди самых характерных животных в лесах Германии выделяются белка, кабан и лисица. Обычны благородный олень, косуля и лань. На вырубках прижились зайцы, кролики и мышевидные грызуны, вместо лесных видов птиц там распространяются виды, типичные для открытых пространств и живых изгородей. На альпийских лугах обитает сурок. Загрязнение рек угрожает существованию выдры. Влажные районы по берегам Балтийского и Северного морей имеют важное значение для перелетных птиц Европы, особенно уток, гусей и болотных птиц. На крышах домов в этом районе иногда можно увидеть гнезда аистов.

Охрана природы.

Германия имеет давние традиции в области охраны природы, что связано с наличием больших площадей государственных и общинных лесов, в которых регулировались отстрел животных и рубка деревьев. В стране были созданы тысячи заповедников, а в Западной Германии, кроме того, ряд национальных парков в разных ландшафтных районах, в том числе, например, в Баварском Лесу, Берхтесгаденских Альпах и на ваттовом побережье Северного моря. Поскольку в последней четверти 20 в. участились кислотные дожди, которые, как считается, причиняют огромный ущерб лесам, в Западной Германии предпринимались меры по ограничению вредных выбросов в атмосферу. К примеру, все современные теплоэлектростанции были обязаны устранить выбросы пыли, диоксида серы и оксидов азота, а все автомобили были оборудованы специальными установками, поглощающими опасные загрязняющие вещества из выхлопных газов.

В бывших ГДР и сопредельной Чехословакии сжигалось много бурого угля и почти не предпринимались меры по ограничению промышленного загрязнения атмосферы. Неудивительно, что в результате был причинен большой ущерб лесам, особенно в пограничных районах этих стран. После объединения Германии были закрыты буроугольные шахты, а производство восточногерманских марок автомобилей было свернуто. Теперь в Германии предстоит реализовать долгосрочную дорогостоящую экологическую программу по снижению вредных выбросов в атмосферу и очистке водоемов и сточных вод.

НАСЕЛЕНИЕ

Демография.

По оценке на июль 2013 численность населения страны составила 81 млн. 147 тыс. человек. Средний возраст жителя страны превышает 45 лет. Средняя продолжительность жизни составляет 78,04 лет у мужчин и 82,72 – у женщин. Коэффициент прироста населения имеет отрицательное значение и составляет –0,19%.

В 1990, перед объединением страны, в Западной Германии проживало, с учетом переселенцев из стран восточной Европы, 63,6 млн. человек, в Восточной Германии (ГДР) – 16,1 млн. Численность населения объединенной Германии составила примерно 80,0 млн. В 1998 численность населения ФРГ достигла 82,1 млн. человек.

На территории, вошедшей в состав Западной Германии, проживало около 43 млн. человек в 1939 и приблизительно 46 млн. в 1946. Вследствие послевоенного притока немецких беженцев из Восточной Европы, численность населения ФРГ быстро выросла, достигнув 50 млн. человек в 1950 и 60 млн. в 1968. На территории, отошедшей в 1949 к ГДР, проживало 16,7 млн. человек в 1939 и 19 млн. в 1949. Вследствие эмиграции на Запад численность населения ГДР упала до 16,8 млн. в 1988.

На протяжении всей истории Германии границы расселения немцев менялись почти постоянно (за исключением лишь отдельных периодов). Волна переселений германских племен, приведшая в раннем Средневековье к их продвижению на территорию современной северной и восточной Франции, была остановлена возникновением централизованного французского государства и его экспансией в направлении к Рейну – природному рубежу и «естественной» (физико-географической) границе страны. Немецкая колонизация славянских земель к востоку от Эльбы и Зале, начавшаяся еще в Средние века, сменилась обратным миграционным движением миллионов людей, высланных оттуда после Второй мировой войны. Кроме того, рассеянные группы этнических немцев расселились по всей Восточной Европе. В 18 в. тысячи немцев заселили юг российского Поволжья, откуда они во время Второй мировой войны были депортированы в Казахстан, Киргизию и на юг Сибири.

В 1996 в Западной Германии отмечался один из самых низких в мире показателей рождаемости – около 10‰ (пик рождаемости в послевоенной ФРГ – 18‰ – приходился на начало 1960-х годов); в ГДР рождаемость была лишь немногим выше. Смертность населения в Германии (10,8‰) выше среднего показателя по Западной Европе (10,0‰), что служит отражением особенностей возрастной структуры – в большей степени, чем состояния здоровья и развития здравоохранения в стране. В 1990–1996 население страны увеличилось на 0,5%. Если бы не иммиграция, для Германии была бы характерна убыль населения. Один из главных источников прироста населения – т.н. гастарбайтеры (приглашенные рабочие из других стран), в первую очередь турки. Гастарбайтеры рекрутировались в основном с середины 1950-х до середины 1970-х годов как дополнительная рабочая сила.После либерализации эмиграционного законодательства в странах советского блока в 1980-е годы начался массовый исход этнических немцев из Восточной Европы в ФРГ. Другая группа иммигрантов в Германию состояла из лиц, искавших политического убежища. Кроме того, через восточную границу Германии проникало значительное количество поляков, а также цыган из Румынии и бывшей Югославии. Большие группы евреев из стран СНГ также обосновываются в Германии.

Гастарбайтеры, политэмигранты и беженцы способствовали увеличению населения страны и другим способом: поскольку среди переселенцев преобладали молодые люди, рождаемость у них была выше, чем у коренных жителей. Младенческая смертность в ФРГ неуклонно снижалась (из расчета числа умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся), уменьшившись с 48‰ в 1950 до 6‰ в 1996. В значительной степени именно вследствие низкой младенческой смертности и хорошо развитой системы здравоохранения ожидаемая продолжительность жизни в Германии в 1996 была высокой – соответственно 73,8 года для мужчин и 80 лет для женщин в старых землях и 71,2 и 78,5 лет в бывшей ГДР. В 1996 более 15,7% жителей ФРГ были старше 65 лет. В половозрастной структуре, начиная с возраста 60 лет, женщин больше, чем мужчин, и хотя подобная диспропорция вообще является нормой, в Германии она проявляется особенно сильно вследствие больших потерь среди мужского населения в военное время. Особенно выражены диспропорции в половозрастной структуре населения в землях бывшей ГДР, где в 1980-е годы на каждых 100 мужчин приходилось 112 женщин. Отток молодежи из Восточной Германии усиливал дисбаланс. Рождаемость в новых землях (6,5 живорожденных детей на 1000 населения в 1997) была существенно ниже, чем в западной части ФРГ (10,7).

В ГДР с гордостью заявлялось об отсутствии гастарбайтеров, но в действительности иностранные рабочие, преимущественно из стран просоветской ориентации (Кубы, Мозамбика, Северной Кореи и особенно Вьетнама) прибывали и в Восточную Германию, официально в целях «обучения и повышения профессиональной квалификации». После объединения Германии они оказались объектами нападений расистов и либо переселились на запад, либо вернулись на родину. В промышленности Восточной Германии было занято и много поляков – «маятниковых» мигрантов.

Плотность и размещение населения.

В 1997 средняя плотность населения составила в Германии 230 человек на кв. км. В Европе по этому показателю она уступает только Нидерландам, Бельгии и Великобритании. Размещение населения характеризуется меньшей неравномерностью, чем в странах с доминированием одного городского центра, таких как Франция. Наиболее густо населенной территорией является т.н. Рейнская ось, протянувшаяся от Рейнско-Рурской конурбации (между Дортмундом и Бонном) на юг, вверх по течению Рейна, через Франкфуртскую (Рейнско-Майнскую) городскую агломерацию к Рейнско-Неккарской конурбации, а от нее на юго-восток, к Штутгарту и Мюнхену. Это крупнейшая ось концентрации населения не только в Германии, но и во всей Западной Европе. Другая важная ось расселения также начинается в районе конурбации Рейн – Рур и тянется от нее на восток по северному краю средневысотных герцинских гор Центральной Германии на их стыке с Северогерманской низменностью, через Ганновер, Брауншвайг и Магдебург, и далее с ответвлением на юг, к индустриальному району Галле – Лейпциг – Хемниц – Дрезден.

В сельских районах за пределами основной оси расселения плотность населения не превышает 200 человек на кв. км, а кое-где составляет менее 100 человек на 1 кв. км. Повышенная плотность населения вне главной полосы отмечается лишь в отдельных районах, включающих Саарский каменноугольный бассейн и урбанизированные ареалы вокруг Берлина, Гамбурга, Бремена и Нюрнберга. Численность сельского населения ФРГ стабилизировалась в 1960-е годы.

После Второй мировой войны отмечалась значительная миграция населения из северных и восточных районов в восстановленные и возрожденные города, расположенные вдоль Рейнской оси. В 1950 57% населения ФРГ жили в северных землях, к началу 1970-х это число сократилось до 48%. К 1960-м годам прекратился рост населения в прирейнских городах, и главным направлением миграций стал приток жителей в города юга Западной Германии. Для всех урбанизированных районов характерной стала субурбанизация – переселение жителей из центральных кварталов в пригороды и города-спутники. Депопуляция городских центров была бы еще более существенной, если бы не приток в эти районы иностранных рабочих.

После 1945 центральные части западногерманских городов преимущественно развивались как специализированные торговые и деловые кварталы; многие улицы этих кварталов стали пешеходными зонами. Население из центральных кварталов потянулось в пригороды, города-спутники и подвергшиеся урбанизации бывшие сельские районы в зоне транспортной доступности маятниковых мигрантов. В ГДР торговые и деловые функции в центральных частях городов были выражены значительно слабее; при этом в центрах сохранились значительные жилые кварталы. Государственная политика фактически тормозила субурбанизацию; на окраинах городов велось интенсивное жилищное строительство, строились спальные микрорайоны на 50–100 тыс. жителей.

В ГДР после создания т.н. кооперативных хозяйств тоже происходил отток населения из сельских районов. Быстро росли города, возникновение которых было обязано новым индустриальным проектам. Придание ряду менее крупных городов ГДР административного статуса центров восточногерманских округов зачастую также способствовало росту населения (Потсдам, Нейбранденбург). С восстановлением в 1990 федеральных земель на месте бывших округов некоторые из этих городов стали депопулировать и терять свое прежнее значение. Так, Нейбранденбург почти полностью лишился тех функций, которые он выполнял в эпоху ГДР. Однако новые столицы восточных земель, такие, как Дрезден, Шверин и Потсдам, вернули свою былую значимость. Старые промышленные города юга Восточной Германии, такие как Хемниц (в период ГДР – Карл-Маркс-Штадт), теряли население вследствие упадка традиционных отраслей промышленности и катастрофического состояния окружающей среды.

В эмиграции из ГДР на запад прослеживаются два основных периода. Первая волна эмиграции, когда выехало около 2,6 млн. человек, пришлась на 1949–1961, после чего, с возведением Берлинской стены, поток переселенцев был остановлен. Вторая волна, когда в 1989 уехало 330 тыс. человек, последовала за распадом советского блока в Восточной Европе и в особенности за падением Берлинской стены 9 ноября 1989. ГДР покидали в основном молодые люди.

Урбанизация.

Почти 90% населения Германии проживает в городах и прилегающих к ним урбанизированных районах. Высокая степень политической децентрализации страны в прошлом привела к тому, что в Германии имеется необычно большое число городов. Некоторые из них прежде были столицами самостоятельных государств (германских княжеств), другие возникли как торговые центры и приносили немалый доход в казну местных властителей. Современная, т.е. фабрично-заводская индустрия появилась в них с началом железнодорожного строительства. В связи с этим для Германии характерна меньшая концентрация населения и промышленности в пределах каменноугольных бассейнов, чем в районах более ранней индустриализации, как, например, в Великобритании. В послевоенный период, с потерей Берлина как общенациональной столицы, ее функции фактически оказались распределены между несколькими городами Западной Германии, что стало одной из самых характерных черт развития городской сети ФРГ. Так, Бонн с 1949 стал временной столицей ФРГ и, соответственно, центром сосредоточения посольств и различных государственных учреждений. Во Франкфурте-на-Майне, уже являвшемся крупнейшим финансовым и биржевым центром, разместился Федеральный банк; там же находятся и штаб-квартиры многих коммерческих банков. Карлсруэ и Кассель стали резиденциями важнейших федеральных судов. Децентрализация административных функций в условиях федерализма дала импульс развитию таких крупных городов, как Дюссельдорф и Мюнхен. Еще одним фактором роста западногерманских городов стало расширение сети университетов.

Берлин, с населением около 3,5 млн. человек (всего же в пределах зоны маятниковых миграций Берлинской агломерации проживает более 5 млн. человек), является крупнейшим городом страны. Его изолированное положение на экономически более слабом востоке отчасти может быть компенсировано восстановлением его роли как общегерманской столицы.

Рурский урбанизированный регион, сложившийся на базе одноименного каменноугольного бассейна, по числу жителей несколько превышает Берлинскую городскую агломерацию. Это образование уже совершенно иного типа, состоящее из полицентрической конурбации, среди городов которой наиболее известны Эссен, Дортмунд и Бохум. Однако Рур, численность населения которого до 1914 быстро возрастала, в 1960–1980-х годах потерял почти полмиллиона своих жителей. Тем не менее города конурбации, примыкающие к Рейну, продолжают процветать. Дюссельдорф является столицей наиболее населенной федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, по числу жителей значительно опережающей все остальные. Кёльн в 1970-х годах расширил свои административные границы и является четвертым городом Германии по числу жителей (свыше 1 млн. человек).

Главная ось расселения в южной Германии включает 4 крупные городские агломерации, с численностью населения от 1 млн. до 2,5 млн. человек каждая. Франкфурт, финансовая столица Германии, является центром третьей по числу жителей городской агломерации страны, находящейся в низовьях Майна, в районе его впадения в Рейн. Другой городской ареал, расположенный при слиянии Рейна и Неккара, включает такие разные города, как Мангейм, крупнейший в стране центр химической промышленности Людвигсхафен и старый университетский город Гейдельберг. Штутгарт, столица процветающей земли Баден-Вюртемберг, доминирует еще в одной городской агломерации в долине Неккара. Далее на юго-восток расположен Мюнхен (1 млн. 349 тыс. чел.), третий по численности населения город Германии и столица Баварии.

Вне главной полосы расселения важными городскими ареалами являются агломерации вокруг Гамбурга (1 млн. 786 тыс. чел.) – портового города, второго в стране по числу жителей после Берлина; Бремена – еще одного портового города; Ганновера, столицы земли Нижняя Саксония; Нюрнберга, оставившего яркий след в истории Германии и сохранившего многочисленные памятники Средневековья; а также конурбация Саарланд.

Этнический состав населения и язык.

Для северной части страны характерна высокая доля в составе населения представителей нордических антропологических типов, для которых характерны высокий рост, светлые волосы. В южной Германии преобладают менее высокие, темноволосые люди. В ходе экспансии германских племен в 4–9 вв. н.э. из более северных районов на бывший кельтский юг страны, а также германской колонизации славянских земель к востоку от Эльбы и Зале происходили смешение народов и ассимиляция. Тем не менее вплоть до 1950-х годов в Германии проживало сравнительно мало лиц, имевших однозначно ненемецкое происхождение. По оценкам, в Германии проживает до 60 тыс. сорбов (лужицких сербов, известных также под именем лужичан или вендов), говорящих на двух славянских языках и населяющих Лаузиц – район между Дрезденом и Котбусом. В Шлезвиге проживает ок. 60 тыс. человек, для которых родным языком является датский.

Литературный немецкий язык (Hochdeutsch) является общепринятым – в сфере образования, делопроизводстве, официальных учреждениях и т.п. Существует много региональных диалектов немецкого языка, например «платтдойч» (нижненемецкий), на котором говорят на севере страны (он отчасти похож на голландский и более близок к английскому, чем к литературному немецкому), швабский на юго-западе, баварский на юге и саксонский на юго-востоке.

Начиная с 1950-х годов, когда в Германии стала возрастать потребность в дополнительной рабочей силе, началась вербовка иностранных рабочих (сначала из Италии, Испании, затем из Югославии, Греции и, прежде всего, Турции). Предполагалось, что такие мигранты составят в основном контингент гастарбайтеров, приезжающих на работу лишь на ограниченный период времени. Однако вслед за гастарбайтерами стала быстро расти и иммиграция в Германию членов их семей. В 1997 число проживающих в Германии иностранцев составило 7,4 млн. человек. Самой многочисленной группой иностранцев были турки (2,1 млн.), за ними следовали югославы (0,7 млн.), итальянцы (0,6 млн.), греки (0,4 млн.) и поляки (0,3 млн.). Иммигранты выполняют наиболее тяжелые и низко оплачиваемые работы, занимают наименее престижное и низкокачественное жилье. В особенности это характерно для турок; возникли даже целые турецкие кварталы в бедных районах городов на западе страны. В 1970–1980-е годы приток лиц, ищущих политического убежища, из таких стран, как Сомали, Шри Ланка, Иран, существенно увеличил пестроту этнического состава населения ФРГ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В конце Второй мировой войны, в мае 1945, Германия была оккупирована войсками четырех союзных держав-победительниц – США, СССР, Великобритании и Франции. В период военной оккупации верховная власть в Германии осуществлялась Контрольным советом в составе главнокомандующих войсками в четырех зонах оккупации. Территория страны и ее столица – Берлин были разделены на четыре сектора (зоны) оккупации. СССР вышел из межсоюзных органов управления в 1948. В 1949 на месте трех западных оккупационных зон была создана Федеративная Республика Германия (ФРГ) со столицей в Бонне. Советская зона оккупации вскоре после этого была преобразована в Германскую Демократическую Республику (ГДР) со столицей в Восточном Берлине.

В конце 1980-х годов позиции правящих коммунистических партий в странах Восточной Европы ослабли и руководство ГДР было вынуждено разрешить свободное передвижение граждан через границу ГДР с Западным Берлином. Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 вызвало массовый исход граждан из ГДР.

Основной закон (конституция) ФРГ допускал два условия, при которых ее конституционный строй мог быть распространен на Восточную Германию. Статья 23 Основного закона предусматривала распространение его действия на любую другую территорию Германии, добровольно решившую присоединиться к ФРГ. Статья 146 предусматривала возможность прекращения действия старого Основного закона и принятие новой конституции, приобретающей законную силу во всех подписавших Конституционный акт регионах (землях). При вхождении ГДР в состав ФРГ была использована статья 23, в основном по двум причинам. Во-первых, распространение уже существующего законодательства ФРГ на восточногерманские земли, в отличие от варианта реконституирования нового государства, подразумевало автоматическое сохранение для объединенной Германии ее места в Европейском сообществе и НАТО. Во-вторых, следовало учитывать полное банкротство и дискредитацию руководства ГДР в глазах населения республики. С 3 октября 1990, т.е. после воссоединения Германии, сфера компетенции государственных структур ФРГ была распространена на всю территорию Германии. Четыре бывшие оккупационные державы отказались от исполнения всех контрольных функций в отношении Германии (хотя срок пребывания советских войск на территории прежней ГДР, в соответствии с договоренностями, был определен на период до 1994).

Фактически же Восточная и Западная Германия стали единой страной 1 июля 1990, когда из обращения была выведена восточногерманская марка, замененная на территории ГДР национальной валютой ФРГ – западногерманской маркой (по курсу 1:1 для подлежавших обмену сумм до 4000 восточногерманских марок на одного человека и курсу 2:1 для сумм, превышавших эту величину). Всего было обменено валюты на сумму около 180 млрд. западногерманских марок (примерно 108 млрд. долларов).

Основной закон ФРГ

был принят в 1949 на переходный период до политического объединения двух германских государств. До сих пор в стране действует именно эта конституция. В ее первых 19 статьях описаны основные права граждан. Предоставляя гражданам широкие возможности реализации своих прав, Основной закон вместе с тем запрещает действия, способные подорвать демократический строй (данное положение конституции было, в частности, применено при запрещении Коммунистической партии и неонацистских партий). В качестве четырех главных принципов в конституции закреплены принципы демократии, верховенства закона, социально ориентированного государства и федерализма (федерации земель). Для внесения изменений в Основной закон требуется их одобрение двумя третями голосов в бундестаге и бундесрате, а некоторые базовые статьи и положения не подлежат изменению.

В соответствии с Договором об объединении Германии, подписанным 31 августа 1990, действие Основного закона ФРГ распространялось на пять воссоздаваемых восточных германских земель и объединенный Берлин с момента их вхождения в состав ФРГ 3 октября 1990. Однако правительству была дана возможность маневра в сроках необходимых кадровых изменений и институциональной перестройки.

Органы государственной власти.

По форме государственного устройства Германия – парламентская республика. По Основному закону власть президента ограничена, значительно больше властных полномочий предоставлено канцлеру (премьер-министру). Законодательная власть представлена двухпалатным парламентом: его верхней (более «слабой») палатой является бундесрат, а нижней (более «сильной») палатой – бундестаг. Федеральное правительство, или кабинет министров, состоит из федерального канцлера и федеральных министров. В его компетенцию входит проведение политики в области международных отношений, обороны, финансов и коммуникаций. Центральный банк осуществляет контроль над кредитно-денежной политикой, хотя с 1 января 1999 он подчиняется Европейскому центральному банку. В 1999 в правительстве было 15 федеральных министров. Столица ФРГ – Берлин, хотя в Бонне остались некоторые государственные учреждения.

Федеральный президент (бундеспрезидент) считается главой государства и может быть избран только на один пятилетний или два последовательных пятилетних срока. Он избирается Федеральным собранием, состоящим из депутатов бундестага и равного им числа участников, делегируемых земельными парламентами (ландтагами) в соответствии с представительством политических партий. Среди полномочий президента важнейшими являются представление кандидатуры канцлера на утверждение бундестагу, а также роспуск нижней палаты парламента по предложению канцлера в случае, если он проигрывает голосование по вотуму доверия. В компетенцию президента входит назначение высшего офицерского состава вооруженных сил, хотя командует ими министр обороны. Прерогативой президента является право помилования осужденных преступников.

Федеральный канцлер (бундесканцлер) является главой исполнительной власти. Как правило, канцлером становится заранее определенный лидер той из политических партий, которая получила наибольшее число голосов на общенациональных выборах. Канцлер предлагает кандидатуры членов кабинета министров для их формального утверждения президентом страны и определяет основные направления внутренней и внешней политики. В то время как многие парламентские системы допускают отставку правительства через механизм вотума доверия, в Германии в этом случае должна быть одновременно предложена (со стороны законодательной власти) альтернативная кандидатура на пост канцлера, приемлемая для большинства парламентариев. Данное ограничение в Основном законе, называемое «конструктивным вотумом недоверия», имеет целью поддержание политической стабильности. Лишь однажды (в 1982) канцлер был смещен таким способом.

Бундестаг

– главная палата германского парламента. Правительство остается у власти, лишь пока оно поддерживается большинством в бундестаге. Депутаты выбираются голосованием в два тура сроком на четыре года. В большинстве случаев член кабинета министров одновременно является и депутатом бундестага. До объединения Германии в бундестаге заседало 520 депутатов. На выборах в декабре 1990, с вхождением в состав ФРГ новых земель, число депутатских мандатов было увеличено до 662, а на выборах1994 – до 672, на выборах 1998 это число уменьшилось до 669.

Законопроект может быть внесен любым депутатом, бундесратом либо федеральным правительством. Для прохождения законопроекта требуется простое большинство голосов. Основная работа над сложными законопроектами ведется не на пленарных заседаниях, а в комитетах и комиссиях бундестага. Распределение мест в комитетах и комиссиях между представителями разных партий осуществляется в зависимости от численности той или иной партийной фракции.

Бундесрат.

Если проведенный через бундестаг закон затрагивает интересы 16 германских земель, он должен быть одобрен бундесратом. Вопросы, касающиеся суверенных прав федеральных земель, особенно финансовые и административные, обычно являются предметом дискуссий и споров, и поэтому в среднем чуть более половины всех законопроектов проходит через верхнюю палату парламента. Кроме того, бундесрат имеет право выносить негативное заключение по любому из законопроектов, но лишь очень немногие из них не получают одобрения в верхней палате. Члены бундесрата не выбираются населением, а делегируются каждым из земельных парламентов. Делегация, представляющая ту или иную федеральную землю, голосует в бундесрате в соответствии с инструкциями земельного правительства. Заседания палаты проводятся один раз в месяц.

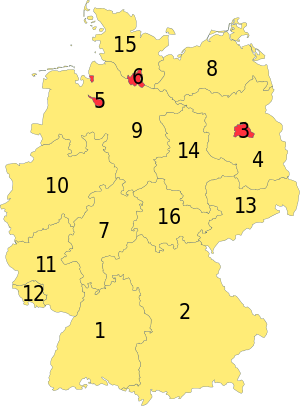

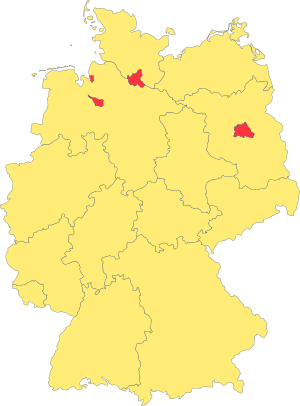

В составе бундесрата ФРГ (до ее объединения с ГДР) были представлены 45 делегатов из десяти западногерманских земель, а также не участвовавшие в голосовании наблюдатели из Западного Берлина. В декабре 1990, после объединения страны, число мест в бундесрате было увеличено до 68. Федеральные земли, имеющие население более 7 млн. человек, посылают в бундесрат по 6 делегатов каждая; земли с числом жителей от 6 до 7 млн. человек – по 5 делегата; с числом жителей от 2 до 4 млн. человек – по 4 делегата, а с числом жителей менее 2 млн. человек – по 3 делегата.

В случае разногласий по законопроекту между бундестагом и бундесратом они разрешаются в объединенных комитетах (совместных комиссиях) двух палат. Поскольку земельные выборы не совпадают по времени с общенациональными, расклад сил между политическими партиями в бундестаге и бундесрате может быть разным. Так, например, христианские демократы – партия, имевшая большинство в двух палатах на протяжении многих лет – остались в бундесрате с 1991 в меньшинстве по отношению к социал-демократам.

Избирательная система.

Каждый гражданин, достигший 18 лет, имеет право голосовать и выдвигать свою кандидатуру на выборах в органы государственной власти. Избирательная система ФРГ представляет собой форму пропорционального представительства, при которой каждый избиратель имеет два голоса: один для избрания депутата бундестага по своему территориальному избирательному округу и один для голосования по партийным спискам; таким образом, избиратель может разделить свой голос между двумя партиями. Одна половина депутатов бундестага избирается простым большинством голосов по территориальным избирательным округам; другая половина формируется политическими партиями в соответствии с результатами выборов по земельным партийным спискам, так что в целом состав бундестага отражает соотношение сил между партиями в национальном масштабе, определяемый по итогам голосования по партийным спискам. Такой механизм формирования бундестага обеспечивает лидерам крупнейших политических партий депутатский мандат даже в случае их поражения по территориальным избирательным округам. Ни одна из политических партий не может быть представлена в бундестаге, если она не получила как минимум 5% голосов избирателей в масштабе всей страны или 3 депутатских мандата в округах. Однако на выборах 1990 было сделано исключение с целью дать больше шансов менее организованным партиям в восточных землях, а следовательно и больше возможностей живущим там избирателям, поскольку они составляли всего 20% от общей численности электората объединенной Германии. Правило 5-процентного барьера было применено на этот раз отдельно для территорий бывших ГДР и ФРГ, и две партии на востоке страны получили места в парламенте только благодаря этому пункту положения о выборах. В последующем была восстановлена прежняя норма.

Политические партии получают финансовую поддержку со стороны государства. Чтобы получить право на предоставление ей субсидий, партия должна собрать при голосовании по спискам не менее 0,5% голосов. Участие избирателей в выборах составило 89,1% в 1983 и 84,3% в 1987 в ФРГ, 77,8% в объединенной Германии в 1990, 79% в 1994, 82,3% в 1998.

Местное и региональное самоуправление.

Конституции 11 «старых» земель вступили в законную силу в разное время, в период между 1946 и 1957. Разработка конституций 5 «новых» земель началась после их воссоздания, с июля 1990. Действие Конституции Западного Берлина было распространено на Восточный Берлин в 1991. За исключением Баварии, все земли имеют всенародно избираемые однопалатные парламенты (ландтаги); в Баварии имелся еще и сенат, который был упразнен на основании закона от 1 января 2000. Повсеместно главы правительств (в Гамбурге – первый бургомистр, в Бремене – бургомистр, в Берлине – правящий бургомистр, в 13 остальных землях – премьер-министры) зависят от большинства в ландтагах.

В ведении федеральных земель находятся вопросы политики в области культуры и народного образования, охраны правопорядка и окружающей среды. Федеральное законодательство применяется в землях с учетом их широкой автономии. При этом распределение федеральной помощи между регионами страны согласовывается с руководством Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

В качестве основной территориальной единицы местного самоуправления выступают административные округа. В пределах нескольких сотен округов действуют городские, коммунальные и сельские органы местного самоуправления, избираемые населением на основе пропорционального представительства. Налоги на недвижимость и производство, равно как и подоходные налоги, идут на различные операции местных властей, но большинство общин и муниципалитетов получают дополнительные субсидии от федерального правительства.

Политические партии.

В ФРГ до объединения страны существовали три крупнейшие политические партии, и они же сохранились в объединенной Германии. Это Социал-демократическая партия Германии (СДПГ); Христианско-демократический союз (ХДС), образующий в бундестаге блок с действующим только в Баварии Христианско-социальным союзом (ХСС); Свободно-демократическая партия (СвДП). В 1980-е годы на политическую сцену вышла четвертая значительная партия – «Зеленые». В ГДР Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ) и контролировавшиеся ею четыре мелкие партии полностью определяли социальную, экономическую и политическую жизнь страны. Крушение власти СЕПГ в конце 1989 стимулировало создание различных некоммунистических групп, включая движение реформаторов «Новый форум». К моменту проведения первых общегерманских выборов в декабре 1990 ни одна из значительных новых партий не выжила, а члены СЕПГ, сохранившие верность партии, отреклись от коммунистического прошлого и переименовали свое объединение в Партию демократического социализма (ПДС). Партии бывшей ФРГ распространили свою деятельность, организационную структуру и финансы на восточные земли.

Социал-демократическая партия Германии.

Основанная в 1875 в результате слияния движений сторонников Карла Маркса и Фердинанда Лассаля, СДПГ превратилась в крупнейшую партию Германии в период Веймарской республики и затем была разгромлена нацистами. После смерти своего лидера Курта Шумахера (1952) СДПГ постепенно отошла от своего марксистского прошлого. В 1959 партия приняла в качестве своей идеологической платформы т.н. Бад-Годесбергскую программу – концепцию смешанной капиталистической (в широком смысле слова) экономики; вместе с тем она по-прежнему выступала за перераспределение доходов в пользу более бедных слоев населения и активную политику государственной поддержки социальной сферы. После присоединения Западной Германии к НАТО СДПГ выступала за укрепление ее роли в альянсе, одновременно призывая к действенному контролю над вооружениями; многие активисты партии находятся в передних рядах движения за разоружение. Главными оплотами СДПГ являются промышленные города и северные порты страны и новые земли. В 1980-е годы влияние партии существенно ослабло, как вследствие сдвигов в экономике, в структуре которой уменьшается роль обрабатывающей промышленности, так и вследствие коллапса т.н. «реального социализма» в Восточной Европе. СДПГ во главе с Вилли Брандтом и Гельмутом Шмидтом находилась у власти в Западной Германим в коалиции со СвДП с 1969 по 1982.

На выборы 1990 партия вышла с лозунгами, предупреждающими об издержках и лишениях, связанных с чрезмерно поспешным воссоединением двух германских государств. Ее лидеры даже выступили против Договора об экономическом и социальном союзе. На выборах в бундестаг ФРГ СДПГ получила 38,2% голосов в 1983 и 37% в 1987, но лишь 33,5% голосов в 1990, 36,4% в 1994 и 40,9% в 1998. Тем не менее в 1990 партия смогла завоевать большинство мест в некоторых ландтагах «старых» земель, так как подтвердились многие ее прогнозы – христианские демократы повысили налоги, упал курс немецкой марки и др. Разочаровавшись в программе переустройства страны, предложенной ХДС, многие восточногерманские избиратели отдали предпочтение СДПГ и помогли ей стать правящей партией (в коалиции с «Зелеными») во главе с канцлером Герхардом Шрёдером. На выборах 1998 СДПГ получила 298 из 669 мест в бундестаге.

Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы

созданы после Второй мировой войны. ХДС не выдвигает кандидатов в органы власти в Баварии, где функционирует ХСС, его союзник по парламентскому блоку в национальном масштабе. Обе партии выражают прежде всего интересы представителей бизнеса, аграрного сектора и «белых воротничков» (управленцев, технических работников и других категорий служащих, в основном «верхнего» и «среднего» звена) и пользуются особенно большой поддержкой в южных районах страны. Блок ХДС/ХСС выступает за обеспечение гарантий прав частной собственности и дальнейшее развитие социально ориентированной рыночной экономики в Германии, а также за углубление интеграции страны в европейские экономические и военные структуры. ХДС был правящей партией в 1949–1969, когда у руля страны стояли такие выдающиеся политические деятели, как Конрад Аденауэр и Людвиг Эрхард, и вернулся к власти в 1982 под руководством Гельмута Коля в коалиции со СвДП.

Канцлер Коль был вдохновителем плана воссоединения Западной и Восточной Германии. В 1990 он вел свою предвыборную кампанию, обещая не поднимать налоги для покрытия расходов в связи с вступлением в ФРГ новых земель. Неверие части электората в подобного рода обещания (вскоре же им нарушенные) стоило его партии многих голосов в западных районах ФРГ, но на востоке ХДС одержал победу во всех землях. В 1998 избиратели предпочли проголосовать на выборах за Шрёдера. Сумма голосов, поданных за ХДС/ХСС, составила 48,8% в 1983 и 44,3% в 1987 в Западной Германии и, соответственно, 43,8% в 1990, 41,5% в 1994, 35,1% в 1998 в объединенной Германии. Лидером ХСС являлся вплоть до его смерти в 1988 Франц-Йозеф Штраус, инициатор начавшегося с 1983 резкого расширения масштабов торговли ФРГ с ГДР. В конце 1990-х годов ХСС возглавляли баварский премьер-министр Эдмунд Штойбер и вице-канцлер при Коле Тео Вайгель. На выборах 1998 блок ХДС/ХСС получил всего 245 мест в бундестаге. После поражения и Вайгель, и Коль ушли с постов лидеров партий: Штойбер сменил Вайгеля, а глава фракции ХДС в бундестаге Вольфганг Шойбле занял место Коля.

Свободная демократическая партия

(СвДП). Основанная в 1948 СвДП объединила различные группы социал-либерального толка, в том числе сохранившиеся еще с довоенных времен. Долгое время она была третьей по значению партией в ФРГ. В ее программе делается упор на необходимости соблюдения индивидуальных прав и свобод; партия находит поддержку в среднем классе, в частности, у представителей мелкого бизнеса. Среди западногерманских партий именно СвДП наиболее активно выступала за проведение реформы системы образования. Она входила в правящую коалицию с ХДС/ХСС в 1949–1956, 1961–1966, 1982–1998 и с социал-демократами в 1969–1982. Лидером СвДП долгое время был Ханс Дитрих Геншер, активный сторонник европейской интеграции и объединения Германии, обеспечивший свободным демократам значительную поддержку в восточных землях в 1990. После его отставки партию возглавил Вольфганг Герхардт. На выборах в ФРГ СвДП поддержали в 1983 7,0% принявших участие в голосовании избирателей, в 1987 – 9,1%, а на общегерманских выборах – 11,0% в 1990, 6,9% в 1994 и 6,2% в 1998. В нынешнем составе бундестага партия имеет 44 места.

Партия демократического социализма (ПДС)

– наследница правившей в ГДР коммунистической СЕПГ, которая была переименована в ПДС в феврале 1990, после того как за 18 месяцев ее покинуло 85% членов. Лидеры ПДС заявили о полном разрыве со сталинизмом. На выборах 1990 в бывшей Восточной Германии ПДС поддержали 11,1% участвовавших в голосовании избирателей, в то время как в западных землях – всего 0,3%, а в целом по стране – 2,4%. Благодаря поправке в положении о выборах, касающейся правила 5-процентного барьера (для выборов 1990 установленного раздельно по территориям бывших ГДР и ФРГ), ПДС получила места в бундестаге. В 1994 ПДС собрала по стране 4,4% голосов, а в 1998 – 5,1%. Получив большинство голосов в четырех избирательных округах в 1994 и преодолев в 1998 5-процентный барьер, ПДС вновь завоевала места в бундестаге (35).

Партия «Союз ’90 – зеленые».

Партия «Зеленых» возникла на федеральном уровне в 1979 из объединения нескольких региональных группировок экологистов. Включив в свою программу пацифистские лозунги, а также требования разукрупнения капиталистических концернов и монополий, «Зеленые» в 1983 впервые получили места в бундестаге, собрав на общенациональных выборах 5,6% голосов. В 1987 они получили 8,3% голосов. Но затем, в связи с внутренним расколом на группы сторонников «реальной политики» (прагматиков) и «фундаментальной оппозиции» (бескомпромиссных) и по мере того, как крупные партии стали включать экологические требования в свои программы, поддержка «зеленых» со стороны избирателей стала ослабевать. В 1990 «Зеленые» получили в западных землях всего 4,8% голосов, а на Востоке – 6,0% (в целом по стране – 5,1%). Им удалось сохранить представительство в бундестаге только за счет успеха в новых землях (благодаря временной отмене правила о 5-процентном барьере). Западные и восточные «зеленые» объединились под названием «Союз ’90 – Зеленые». В 1994 они получили 7,3% голосов, в 1998 – 6,7% и 47 мест. В 1998 «Зеленые» согласовали с СДПГ правительственную программу и получили три министерских портфеля в кабинете Шрёдера. Йошка Фишер, бывший лидер парламентской фракции партии, стал министром иностранных дел ФРГ.

Другие партии.

Республиканцы и Национал-демократическая партия – ультраправые группировки. Поддержка ультраправых выросла в 1980-е годы, особенно сильно – в пораженных экономическим спадом городах Восточной Германии уже после объединения страны. Среди прочих политических партий и движений – различные женские, экологические организации, объединения пенсионеров и мелкие ультралевые партии. На выборах 1990 и 1994 мелкие партии и движения набрали около 4% голосов, в 1998 – 6%. В бундестаге они не представлены.

Судебно-правовая система.

Высшей судебной инстанцией в ФРГ является Федеральный конституционный суд. Половина его членов избирается бундестагом, другая половина – бундесратом (по 8 судей). Срок полномочий членов Федерального конституционного суда – 12 лет. Суд дает толкование Основного закона ФРГ и осуществляет проверку федеральных и земельных законов на предмет их соответствия конституции. Конституционный суд также выносит частные решения в случае споров между землями или разногласий между земельными и федеральным правительствами, а также принимает постановления, на основании которых та или иная политическая партия может быть распущена, если судом установлено, что она преследует в своей деятельности антидемократические цели.

В судах более низкого ранга судопроизводство ведется независимыми судьями, которые, после назначения на должность, не могут быть отозваны из суда без их согласия. Правосудие в Германии отправляется пятью ветвями судебной власти: наряду с обычными судами (ведущими гражданские и уголовные дела) существуют также суды по рассмотрению трудовых споров, административные, по социальным вопросам и финансовые. Процессы по уголовным делам проводятся судьями, а не присяжными. За исключением судебного разбирательства по ряду конституционных вопросов, суды более низкого ранга не связаны в принятии решений постановлениями высших судебных инстанций (хотя на практике подобные прецеденты случаются часто).

К моменту основания ФРГ (1949) многие государственные служащие и чиновники, занимавшие официальные посты в нацистской Германии, были уволены, однако персонал судебно-правовых органов остался практически неизменным со времен Третьего рейха (кроме членов т.н. народных судов, использованных для расправ над участниками заговора против Гитлера в июле 1944). И наоборот, распространение конституции и законодательства ФРГ на восточные земли привело к увольнению после 1990 большинства судей бывшей ГДР.

Вооруженные силы.

В Восточной Германии Национальная народная армия была создана в 1956. В 1989 численность сухопутных войск составляла 130 тыс. человек, еще 400 тыс. было задействовано во внутренних войсках и 80 тыс. – в пограничных войсках и частях, подчиненных органам безопасности. Национальная народная армия была распущена в день объединения Германии.

Оккупационные державы позволили Западной Германии воссоздать вооруженные силы и начать их оснащение – исключительно обычным оружием – в 1955, когда страна восстановила свой суверенитет. В следующем году была введена воинская повинность. Срок воинской службы для молодых мужчин определен в 10 месяцев, но по религиозным и этическим мотивам можно выбрать т.н. альтернативную службу. В 1998 170 тыс. человек (34,3% от общего числа призывников) воспользовались этой возможностью. В 1997 армия ФРГ (бундесвер) насчитывала 240 тыс. человек в сухопутных войсках, 28 тыс. в военно-морском флоте и 77 тыс. в военно-воздушных силах; бундесвер – самая мощная армия европейских стран НАТО. Число резервистов составляло 750 тыс. человек. Бундесвер располагал 5 тыс. танков, 24 подводными лодками и 600 боевыми самолетами. Основной закон запрещает размещать вооруженные силы ФРГ за пределами страны (исключение делается в случаях участия в миротворческих операциях).

Внешеняя политика.

В 1955 Федеративная Республика Германия стала членом НАТО. Западная Германия вошла в число государств-основателей Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) в 1951 и Европейского экономического сообщества (ЕЭС) в 1957. В 1973, одновременно с ГДР, ФРГ была принята в Организацию Объединенных Наций.

Германская Демократическая Республика была создана как государство просоветской ориентации. Она стала одним из учредителей Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в 1949 и Организации Варшавского договора в 1955. К тому времени ФРГ уже была признана большинством некоммунистических государств, а ГДР – только коммунистическими странами.

Антагонизм между двумя германскими государствами усилился в 1961, когда по инициативе Восточной Германии была сооружена Берлинская стена. Взаимоотношения между ними улучшились только в 1969, с приходом на пост канцлера в Бонне лидера СДПГ Вилли Брандта, ставшего проводить новую «восточную политику» – политику нормализации отношений со странами советского блока. В 1972 ФРГ и ГДР подписали договор об основах взаимоотношений, взаимно признав друг друга; при этом ФРГ впервые признала большинство сложившихся де-факто границ в послевоенной Восточной Европе.

В августе 1990 ФРГ и ГДР заключили договор, касающийся внешних аспектов объединения Германии. Переговоры о согласии на объединение Германии со стороны СССР и союзных держав, получившие название переговоров по схеме «2 + 4», завершились подписанием договора об окончательном урегулировании «германского вопроса». Договор был подписан в Москве 12 сентября 1990 министрами иностранных дел шести стран и ратифицирован в марте 1991 законодательными органами четырех негерманских государств. Согласно договору, Германия подтвердила нерушимость своей границы 1945 с Польшей. Одновременно был подписан Советско-германский договор о сотрудничестве сроком на 20 лет.

Огромное влияние Германии в международной политике обусловлено прежде всего ее экономической мощью, в частности, ее ролью крупнейшего финансового донора ЕС. С начала 1970-х годов ФРГ входит в число мировых лидеров по объемам финансовой и технической помощи, предоставляемой другим странам. Особенно большая доля помощи направляется в государства бывшего советского блока.

ЭКОНОМИКА

Вслед за полным экономическим коллапсом в конце Второй мировой войны наступила эпоха раскола страны (1949–1990) на два германских государства с принципиально различными экономическими условиями.

Чрезвычайно быстрое восстановление и развитие хозяйства ФРГ в послевоенный период – т.н. западногерманское экономическое чудо – сделало ее одной из ведущих мировых экономических держав, бросившей вызов США и Японии. К 1960-м годам ФРГ стала бесспорным экономическим лидером ЕЭС. ГДР отличалась от других стран советского блока своей высокоразвитой экономикой, до 1945 являвшейся частью единого хозяйственного комплекса Германии. Несмотря на огромные разрушения военного времени и послевоенный демонтаж промышленности и инфраструктуры (например, поставки подвижного состава железных дорог в Советский Союз в счет репараций), Восточная Германия все же унаследовала важные отрасли промышленности, отвечающую потребностям страны транспортную сеть и хорошо развитую систему образования и подготовки кадров.

Экономическая история.

Существование в посленаполеоновской Германии 39 отдельных государств было не только барьером на пути развития общегерманской торговли, но и способствовало сохранению негибкой, предельно закостенелой социально-классовой структуры, подавлявшей коммерческую инициативу. Первую фазу экономической модернизации страны обычно связывают с созданием в 1834 германского Таможенного союза, объединившего Пруссию и ряд других германских государств. Но еще большее значение имело начало строительства железных дорог (с 1835).

Первый крупный подъем в развитии современной германской промышленности, финансовой базой которого стала гигантская контрибуция, полученная от Франции после ее поражения во франко-прусской войне, начался в 1871. Его отличительными особенностями стали «бум» в железнодорожном строительстве, развитие машиностроения, расширение горнодобывающей промышленности в Руре и рост металлургической, в частности сталеплавильной, индустрии. С 1895 германская промышленность вышла на первое место в Европе, опередив Великобританию. Наиболее явно лидерство Германии было выражено в наукоемких отраслях, таких, как производство машин и оборудования, химическая промышленность, точная механика и оптика, электротехника. К концу 19 в. особенно очевидными стали две характерные черты германской экономики: выдающаяся роль банковского капитала в экономическом развитии страны и рост значения картелей и трестов в разных отраслях промышленности.

Формирование новой экономической структуры с преобладанием тяжелой промышленности и финансового капитала способствовало втягиванию имперской Германии в конфликты с наиболее могущественными европейскими государствами – Великобританией, Францией и Россией. Агрессивная политика Германии при кайзере Вильгельме II имела целью создание колониальной империи в Африке, установление экономической гегемонии над своим «задним двором» в Восточной Европе и на Балканах (в пределах империи Габсбургов – Австро-Венгрии) и, в первую очередь, завоевание доминирующего положения на территории распадавшейся Османской империи, а соответственно, и во всей Западной Азии. Жестокое соперничество между Германией и другими державами, объединенными в союз (Антанту), вызвало Первую мировую войну.

После поражения Германии в Первой мировой войне Веймарская Республика (в основном сохранившая свою довоенную политическую элиту) фактически отказалась от выплаты своего внутреннего долга населению. При этом она использовала галопирующую инфляцию, приведшую к обесцениванию денег и резкому сокращению платежеспособного спроса (к 1923 стоимость самой дешевой почтовой марки составляла уже миллионы рейхсмарок). Это привело к обнищанию пенсионеров и городского среднего класса, реальные доходы которых упали ниже уровня прожиточного минимума. В то же время продолжалась концентрация национального богатства в руках банков и трестов, чьи земельные и промышленные капитальные активы резко выросли в цене.

Гиперинфляция в Германии вынудила победителей – Францию, Великобританию и США – оставить иллюзии, касающиеся возможности выплаты ею в полном объеме репараций, предусмотренных Версальским договором. Напротив, в качестве своеобразной платы за экономическую и политическую стабильность в Европе они предоставили, в рамках плана Дауэса, своему бывшему противнику крупные займы.

Германское экономическое процветание второй половины 1920-х годов, бывшее в значительной мере результатом положительного сальдо внешнеторгового баланса, за счет которого покрывался государственный долг, завершилось, когда в 1929–1930 грянул мировой экономический кризис. К 1933 в стране было около 6 млн. безработных, а дефляция привела к разорению среднего класса, еще не восстановившего свои сбережения после финансового кризиса 1923. Углубляющийся социальный кризис, свидетельством которого стал, в частности, очень быстрый рост числа членов и избирателей Коммунистической партии, был чреват новыми попытками совершить социалистическую революцию, подавленными в период 1919–1923.

Чтобы справиться с кризисом, лидеры германского финансового и промышленного капитала (среди которых ключевую роль играли банкир Яльмар Шахт и Фриц Тиссен, глава действовавшего в угольно-металлургической промышленности «Стального треста») сделали ставку на крайне правых – Национал-социалистическую рабочую партию Германии во главе с Адольфом Гитлером, который был назначен канцлером 30 января 1933.

Оказавшись у власти, нацисты покончили с угрозой социалистической революции, развернув жестокие репрессии против Коммунистической и Социал-демократической партий. Заменив профсоюзы нацистским «Германским трудовым фронтом», они передали контроль над заработной платой в руки предпринимателей. Нацистское правительство быстро восстановило эффективный платежеспособный спрос на продукты индустрии, начав дефицитное финансирование (при котором затраты превосходят доходы) грандиозных и капиталоемких проектов по перевооружению Германии и мобилизуя широкие массы населения на общественные работы, а также введя строгие ограничения на импорт потребительских товаров.

Тем не менее проводимая нацистами политика автаркии, «опоры на собственные силы», не могла уменьшить зависимость германской экономики от импорта сырья, особенно нефти, а соответственно и потребность в иностранной валюте. Нацистские идеологи сформулировали суть этой зависимости в лаконичной фразе: «экспорт или смерть». Возобновив имперский «натиск на Восток» («Дранг нах Остен»), вожди Третьего рейха подтвердили свою приверженность традиционным целям кайзеровской политики гегемонии в Центральной и Восточной Европе и экспансии на Ближнем и Среднем Востоке. Неизбежным следствием этой политики стала Вторая мировая война.

Поражение Германии во Второй мировой войне, приведшее к территориальным потерям на Востоке и разделу оставшейся части страны на четыре оккупационные зоны, означало в том числе и разрыв того экономического единства, которое сформировалось в 19 в. Три западные зоны, составившие ФРГ, располагали значительно бóльшим потенциалом (57% территории довоенной Германии и около двух третей ее промышленного производства, в том числе Рурский каменноугольный бассейн). К концу войны многочисленные промышленные предприятия, равно как и многие города, в которых была сконцентрирована значительная часть занятой в индустрии рабочей силы, лежали в руинах. Однако, в отличие от ситуации, сложившейся после Первой мировой войны, западные державы-победительницы не требовали репарационных платежей с текущего производства.

Западные оккупационные зоны Германии были включены в сферу действия субсидируемой Соединенными Штатами Америки «Европейской программы восстановления», или т.н. плана Маршалла. Средства направлялись главным образом на восстановление промышленности и жилищное строительство. После денежной реформы 1948 магазины быстро наполнились товарами. Введение «немецкой марки» в качестве единой валюты только для трех западных оккупационных зон и Западного Берлина, в которых начался быстрый экономический подъем, означало неизбежность раскола Германии на два суверенных государства.

Управление экономикой.

В течение всего послевоенного периода в ФРГ не считались приемлемыми ни централизованое экономическое планирование, ни неограниченное свободное предпринимательство. В системе социального рыночного хозяйства рабочий рассматривался не как простой придаток машины, но как участник процесса управления промышленным предприятием, имел право на «участие» в делах фирмы. В обязанности федерального правительства входил надзор за снабжением предприятий базовыми продуктами промышленного производства, такими, как уголь, сталь и электроэнергия, а также стимулирование экономического роста, поддержание стабильного уровня цен и обеспечение благоприятного платежного баланса. Правительство должно было также регулировать экономическое развитие с целью уменьшения неравенства в распределении доходов и социальных благ, предотвращать возникновение экономически неблагополучных регионов и, в частности, способствовать структурной перестройке в депрессивных районах, где отмечался быстрый упадок традиционных отраслей.

Возможности федерального правительства осуществлять эффективное управление экономикой сильно ограничены в связи с тем, что власть в Германии децентрализована. Федеральные земли получают существенные налоговые поступления, которые они могут использовать самостоятельно, без разрешения федерального правительства. Центральный банк – Бундесбанк – является независимым и не подлежит контролю со стороны правительства. С другой стороны, в стране издавна укоренилась традиция сотрудничества.

К 1960 на 100 крупнейших промышленных фирм ФРГ приходилось около двух третей объема ее промышленного производства. Поскольку промышленность страны в значительной степени опирается на банковский капитал, последний обладает большим влиянием и играет значительную роль в экономике.

В 1989, накануне объединения страны, западногерманская экономика была на подъеме. Инфляция составляла всего 3% в год, благоприятный баланс внешней торговли способствовал накоплению валютных запасов. Темпы экономического роста достигали примерно 4% в год.

Управление экономикой в ГДР.

Экономическое отставание ГДР от ФРГ доказывается данными статистики. Величина валового внутреннего продукта (ВВП) ГДР составляла всего 10% от западногерманского уровня. Производительность труда составляла треть от западногерманской, таким же был разрыв в средней заработной плате на одного работника, а средний фактический доход (после уплаты налогов и пр.) работника в ГДР достигал примерно половины от дохода работника в ФРГ.

ГДР имела «социалистическую» экономику советского типа, в которой все средства производства и обмена являлись государственной собственностью. Важнейшие решения в хозяйственной области принимались небольшой группой партийных лидеров правящей СЕПГ. Реализация плановых решений находилась в руках группы отраслевых министерств. Хотя принимавшиеся центральными органами директивные решения исполнялись в соответствии с годовыми планами, система в целом была чрезвычайно негибкой и не способной к изменениям. Контроль со стороны центра усилился после того, как Эрих Хонеккер стал первым секретарем центрального комитета СЕПГ в 1971. Курс на подъем производительности труда, предусматривавший инвестиции в отрасли «высоких технологий» и компьютеризацию экономики, в значительной степени сводился на нет отказом от реалистической политики ценообразования. Кроме того, бюрократическая система не создавала стимулов для интенсификации труда и повышения квалификации работников, служила тормозом для инноваций.

В ходе проводившейся в 1950-е годы национализации восточногерманские фирмы были в правовом отношении преобразованы в т.н. народные предприятия. Впоследствии эти предприятия были в 1979–1980-е годы сгруппированы в т.н. народные комбинаты, каждый из которых формировался вокруг одной ведущей фирмы соответствующей отрасли под руководством того или иного директора, с числом занятых в среднем около 25 тыс. рабочих, и обрастал специализированными исследовательскими и маркетинговыми филиалами. Сельскохозяйственные предприятия вошли в состав крупных госхозов и кооперативов. Розничная торговля была почти полностью охвачено государственной либо кооперативной торговой сетью, с практически однотипными универмагами. Аналогичное положение сложилось и в сети ресторанов. Продовольствие и товары широкого потребления производились в ограниченном, по сравнению с западными странами, ассортименте, но за счет значительных дотаций были доступны по цене; периодически возникали дефициты. Предметы роскоши были дорогостоящими и, за исключением бытовой техники, труднодоступными для населения. Цены на жилье, практически неизменные с 1949, а также на транспорт благодаря дотациям поддерживались на низком уровне. Предоставление услуг через сеть национализированных предприятий и местную администрацию оказалось крайне неэффективным.

Cоциально-экономические проблемы объединения Германии.

Неожиданное открытие границы вызвало массовый отток населения, имевший для Восточной Германии крайне негативные последствия и продолжавшийся даже после номинального объединения экономик двух германских государств 1 июля 1990. Уезжали в основном более молодые и активные люди. Выезд ведущих ученых и инженерно-технических работников, а также лиц, занятых в социальной сфере, таких как врачи, санитары и т.п., способствовал росту эмиграционных настроений среди остального населения.

Объединение Германии не означало конвергенции экономик двух стран (иными словами, их сближения на основе взаимоприспособления и сочетания типичных для каждого из двух государств особенностей). Скорее, ГДР была просто инкорпорирована в состав ФРГ. По мнению директората Бундесбанка ФРГ, процесс объединения был излишне поспешным, в частности, решение конвертировать фонды заработной платы по курсу 1:1 к западногерманской марке лишило Восточную Германию едва ли не единственного ее экономического преимущества – низких ставок заработной платы.