Советско-югославский конфликт

4.8

Средняя оценка: 4.8

Всего получено оценок: 15.

Обновлено 16 Июля, 2023

4.8

Средняя оценка: 4.8

Всего получено оценок: 15.

Обновлено 16 Июля, 2023

Советско-югославский конфликт 1948–1953 годов вошёл в историю как первый случай ухудшения между государствами, причислявшими себя к социалистическому блоку. Он был не таким длительным, как последовавший при Хрущеве разрыв дипломатических отношений с Албанией и советско-китайские разногласия.

Предыстория, причины конфликта и его начало

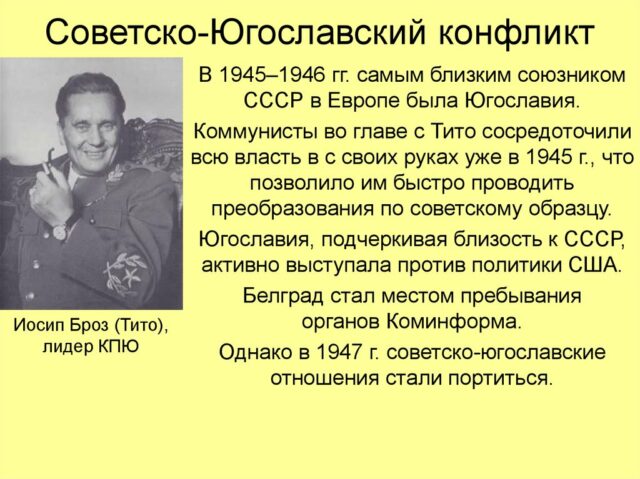

Красная армия в конце 1944 года освобождала Белград совместно с югославскими партизанами. В 1945–1947 годах отношения с Федеративной Народной Республикой Югославией были тесными, рос взаимный торговый оборот.

Развивались отношения Югославии с Чехословакией и Польшей, и началась реализация планов по созданию Балканской федерации. В ней планировалось участие Югославии, Болгарии, Албании и Греции, причём в последней тогда шла Гражданская война между просоветскими и прозападными силами.

Власти Югославии поддержали СССР в корейском вопросе, а также оказали содействие в репатриации советских пленных и помогали Демократической армии Греции вооружением и деньгами.

Ухудшение отношений между государствами отмечено на рубеже 1947–1948 годов. В феврале 1948 года руководитель СССР Сталин запретил югославам создавать военные базы на территории Албании. 9 марта советский посол в Белграде Лаврентьев сообщил в Москву, что югославская сторона отказалась предоставить ему информацию о положении в экономике страны.

Далее последовала телеграмма главы советского министерства иностранных дел Молотова в адрес руководителя Югославии Йосипа Тито, в которой последнего обвинили в недружелюбии к СССР. К 31 марта 1948 года из Югославии отозвали советских специалистов и советников.

23 апреля советская сторона разорвала двусторонний протокол о консультациях, подписанный в феврале 1948 года. 29 июня 1948 года Коминформбюро опубликовало резолюцию, в которой коммунистам Югославии предложили вернуться к единому социалистическому фронту и признать свои ошибки.

Разрыв отношений и последствия

Несмотря на сложившуюся весной-летом 1948 года ситуацию, диалог между государствами продолжался, что выразилось в Белградской конференции и поддержке советской стороной югославских претензий к Австрии в июне 1949 года на совещании министров иностранных дел Антигитлеровской коалиции в Париже.

Разрыв отношений с Югославией датируется 28 сентября 1949 года. Через месяц из Москвы был выслан югославский посол. Все социалистические страны приняли в конфликте сторону СССР, что привело к усилению позиций только что образованной ГДР в блоке.

Итогом конфликта также стало появление в СССР югославских эмигрантов, которые с мая 1949 года стали издавать свою газету и требовать на её страницах освобождения страны от диктатуры фашистской клики Тито — Ранковича. Второй был министром внутренних дел Югославии.

Газеты, направленные против Тито, издавались в соседних социалистических странах, шла активная антититовская пропаганда с использованием радио и карикатур. В саму Югославию эти газеты доставляли курьеры, например, через Триест и границу с Болгарией.

В июле 1952 года к Тито под видом дипломата с Коста-Рики прибыл советский разведчик Иосиф Григулевич. Он встретился с Тито, и есть версия, что планировал убить его, но покушения не произошло.

В самой Югославии была проведена чистка в партии массовые аресты несогласных, всего около 100 тыс. человек. Для сотрудников советского посольства и журналистов был введён ряд ограничений на перемещение по стране.

Внешнеполитическим последствием разрыва стало сближение Югославии со странами Запада и прекращение помощи коммунистам в Греции. Антиюгославская пропаганда прекратилась при Хрущёве после нормализации отношений в сентябре 1954 года.

Одновременно происходило ухудшение отношений между Югославией и Албанией. Из последней в апреле 1948 года были отозваны югославские военные советники. Самая маленькая из всех социалистических стран вышла из-под влияния соседа и прервала все связи с коммунистами Греции.

Что мы узнали?

Кратко подытоживая, разрыв отношений между СССР и Югославией продолжался с 1949 по 1954 год. Он не означал полного прекращения контактов. Из-за него Югославия оказалась социалистической страной вне советской сферы влияния.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.8

Средняя оценка: 4.8

Всего получено оценок: 15.

А какая ваша оценка?

From Wikipedia, the free encyclopedia

|

|

Soviet Union |

Yugoslavia |

|---|

Soviet Union–Yugoslavia relations were historical foreign relations between Soviet Union and Yugoslavia (both Kingdom of Yugoslavia 1918–1941 and Socialist Federal Republic of Yugoslavia 1945–1992). Both states are now-defunct states with dissolution of the Soviet Union in 1991 and breakup of Yugoslavia from 1991 through 1992. Relations between the two countries developed very ambiguously. Until 1940 they were openly hostile, in 1948 they deteriorated again and in 1949 were completely broken. In 1953–1955 period, bilateral relations were restored with the signing of Belgrade declaration, but until the collapse of Yugoslavia they remained very restrained. Relations with Soviet Union were of high priority for Belgrade as those relations or their absence helped the country to develop the principle of Cold War equal-distance on which the Yugoslav non-alignment policy was based.[1]

While geographically not close, two countries were both predominantly Slavic with significant shared Eastern Orthodox Christian traditions which were particularly reflected in historical pre-World War I relations between Russian Empire with Principality of Serbia and Principality of Montenegro. Significant historical, cultural and political links were nevertheless not reflected in close bilateral relations with tensions and strategic divisions continuing almost throughout the existence of Yugoslavia and the Soviet Union. It was not until June 1940 that the Kingdom of Yugoslavia formally recognised the USSR and established diplomatic relations,[2] one of the last European countries to do so.[3]

In the 1960s and 1980s, the trade between the two countries was significant and grew up until 1985. The USSR became a major consumer of Yugoslav cultural products with publication of translations of books by Yugoslav writers, and presentation of Yugoslav movies.

While in the case of Soviet Union Russian Federation was internationally recognized as a sole successor state there was shared succession in Yugoslav case with five sovereign equal successor states which were formed upon the dissolution of the federation.[4][5] Serbia and the Russian Federation nevertheless recognize the continuity of all inter-State documents signed between the two countries since 1940. Croatia, using the principle and legislative procedure for of state succession, formally recognizes some of the old agreements such as 1955 Agreement on Scientific and Technical Cooperation, 1974 Agreement on Cultural, Scientific and Educational Cooperation or 1988 Agreement on Higher Education Qualifications Recognition.[6]

History[edit]

Interwar period[edit]

After the Russian Civil War ended in 1922 in a Bolshevik victory, relations between the interwar Kingdom of Yugoslavia and the Soviet Union remained frosty. Since 1920, the government of the Kingdom of SHS welcomed tens of thousands of anti-Bolshevik Russian refugees,[3] mainly those who fled after the final defeat of the Russian Army under General Pyotr Wrangel in Crimea in November 1920, explaining its hospitality by presenting it as paying back the debt Serbia owed Russia for the latter’s intervention on the side of Serbia at the outbreak of WWI.[7] The Kingdom of SHS became home for 40.000 exiles from the Russian Empire.[8] In 1921, at the invitation of the Serbian Patriarch Dimitrije, the leadership of the Russian Church in exile moved from Constantinople to Serbia and in September 1922 in Karlovci (until 1920, the seat of the abolished Patriarchate of Karlovci) established a de facto independent ecclesiastical administration that a few years later was instituted as the Russian Orthodox Church Outside Russia (ROCOR).

World War II[edit]

Following military success by Yugoslav Partisans the new authorities in the country wanted to gain international recognition by the Soviet Union, United Kingdom and the United States in opposition to the Yugoslav government in exile.[9] Moscow and London were well informed about the events during the World War II in Yugoslavia already in fall of 1941.[10] Ahead of the Moscow Conference in October 1943 Tito informed Soviet authorities that his movement does not recognize the Government in exile and that they will prevent the King of Yugoslavia in any effort to return to the country as it may initiate a civil war.[11] Moscow was restrained and reserved in its support to Yugoslav Partisans in fear that it may antagonize western allies.[12] Soviets were therefore irritated by radicalism of the Second Session of the Anti-Fascist Council for the National Liberation of Yugoslavia which was organized without any prior consultations with the Soviet Union.[12] The Soviet military also assisted by sending arm shipments to the Yugoslav partisans mainly guns and submachine pieces. Soviet military mission to Yugoslav Partisans arrived in February 1944, at the time when there already was already British mission since February 1942.[9] Tito left the island of Vis on 19 September 1944 and on 21 September he met with Stalin in Moscow.[13] With support in logistics and air power from the Western Allies, and Soviet ground troops in the final stage of the war during the Belgrade offensive, the Partisans eventually gained control of the entire country and of the border regions of Trieste and Carinthia. While Soviet support at the final stage of war was significant, particularly in the northeast of the country (Vojvodina, Slavonia, Belgrade), Yugoslav communists, unlike most Eastern European communists, did not base their victory primarily upon the Red Army offensive.[14] The Soviet Union agreed not to treat northern liberated parts of Yugoslavia as occupied territories (like the rest of the territories in Europe) and that the daily life will be organized by the local civil administration.[15] During the six months of the Red Army’s presence in Yugoslavia civil authorities received reports on 1219 rape cases, 359 rape attempts, 111 murder, 248 attempts to murder and 1204 robberies with injured individuals.[16] Tito expressed his anger with such developments and with efforts to recruit Yugoslav soldiers and police officers into Soviet secret services.[17] During the meeting with Andrija Hebrang in January 1945 Stalin referred to reports of inappropriate behavior, but underlined that those were isolated cases.[17] Later that year, during the new meeting between Stalin and Tito, Yugoslav leader once again complained about rape cases in Belgrade which left Soviet leader without a word.[17]

-

Red Army welcome in liberated Belgrade in October 1944

-

Liberation of Belgrade 1944

-

Liberation of Belgrade 1944

-

Celebration of the Liberation of Belgrade in Slovenia

Cold War[edit]

The period of rapprochement 1945–1948[edit]

Socialist Yugoslavia (declared on 29 November 1945) was recognized by the USSR on December 19 of the same year. In November 1945 President of Yugoslavia Josip Broz Tito gave an interview to the Times in which he underlined that «Yugoslav people have warm and profound sympathy, friendship and brotherhood with the peoples of Soviet Union. But there is nothing exclusive about it.» stressing country’s intention to maintain independence.[18] From 1945 until 1948 Yugoslavia signed treaties of friendship and mutual assistance with almost all East European states.[18] Yugoslavia and Soviet Union signed their Treaty of Friendship and Cooperation on April 11, 1945, in Moscow.[14] Cominform was initially located in Belgrade.

1948 Tito–Stalin split[edit]

In the first two years following the war, relations between FPRY and the Soviet leadership, which during that period sought to accommodate the USSR’s Western allies demands in Europe, were not entirely free of disagreements on a number of issues, such as Yugoslavia’s territorial claims to Italy’s Free Territory of Trieste and the part of Austria’s Carinthia populated by Carinthian Slovenes, Tito’s efforts to play a leading role in the entire Balkans region, as well as over Stalin’s reluctance to decisively support the Greek Communists in the Greek Civil War, who were actively supported by Yugoslavia, Bulgaria, and Albania.[19][20] Drastic deterioration in relations occurred in early 1948. The assumption in Moscow was that once it was known that he had lost Soviet approval, Tito would collapse. The expulsion effectively banished Yugoslavia from the international association of socialist states, while other socialist states of Eastern Europe subsequently underwent purges of alleged «Titoists». Faced with East Bloc economic embargo and the possibility of a military attack Yugoslavia sought assistance from the West, mainly the United States.[21] Stalin took the matter personally and attempted, unsuccessfully, to assassinate Tito on several occasions. Tito’s successful resistance to Stalin in 1948 increased his popularity both in Yugoslavia and around the world and defined future Soviet–Yugoslavia relations.[22] With deterioration of relations Yugoslav representation at the United Nations even accused the Soviet Union of having started the Korean War.[23]

Normalisation of relations in De-Stalinization period[edit]

Yugoslav–Soviet normalization following Stalin’s death was influenced by the process of De-Stalinization, creation of the Non-Aligned Movement and was symbolized in an exchange of letters in March 1955 when Tito and Khrushchev agreed to meet in Belgrade.[21]

Socialist self-management, while never formally adopted by any East Bloc state, was a popular idea in Polish People’s Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People’s Republic.[24]

President of Yugoslavia Tito even attended the 1967 Conference of the Warsaw Pact (the only time the President of Yugoslavia was present) in an effort to convince Eastern Bloc countries to support Yugoslav Non-Aligned ally Egypt in Six-Day War while Yugoslavia also permitted member states to use its airspace to deliver military aid.[25]

The new period of antagonism was initiated in 1968 with the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia.[26] Contrary to Yugoslav verbal support to Soviet intervention in Hungary in 1956, Yugoslavia strongly condemned the invasion of Czechoslovakia which was perceived as a particularly close country. On 12 July 1968 President of Yugoslavia Josip Broz Tito gave an interview to Egyptian daily Al-Ahram where he stated that he believes that Soviet leaders are not «such short-sighted people […] who would pursue a policy of force to resolve the internal affairs of Czechoslovakia«.[27] President Tito visited Prague on 9 and 10 August 1968, just days before the intervention while large group of 250,000 demonstrators gathered in Belgrade once the intervention started.[27] Yugoslavia provided refuge for numerous Czechoslovak citizens (many on holidays) and politicians including Ota Šik, Jiří Hájek, František Vlasak and Štefan Gašparik.[27] During and after the invasion thousands of citizens of Czechoslovakia used Yugoslavia as the most important paths of emigration to the Western countries.[28]

Relations improved once again following the 24th Congress of the Communist Party of the Soviet Union in 1971 with the Soviet new international policy strategy towards the United States and the Non-aligned movement and Yugoslavia’s positive attitude towards Soviet policy of deescalation and cooperation with the West.[1] On 5 June 1972 Josip Broz Tito received the Order of Lenin, the highest national order of the Soviet Union.

Yugoslav diplomacy was once again alarmed by the 1979 Soviet intervention in Afghanistan, which similarly to Yugoslavia was at the time a non-aligned and socialist country outside of the Warsaw Pact.[29] Yugoslavia officially condemned Soviet intervention and expressed «astonishment» and «deep concern» about developments in Afghanistan.[30] The intervention happened when President of Yugoslavia Josip Broz Tito health situation deteriorated with perception that Moscow is waiting for Tito to die in order to renew its pressure on Belgrade.[29]

-

-

Nikita Khrushchev in Koper in 1963

-

Tito and Khrushchev in Skopje in 1963

-

Leonid Brezhnev and Josip Broz Tito in Kyiv in 1973

See also[edit]

- Soviet Union at the 1984 Winter Olympics

- Yugoslavia at the 1980 Summer Olympics

- Russia’s reaction to the 2008 Kosovo declaration of independence

- Bosnia and Herzegovina–Russia relations

- Croatia–Russia relations

- Kosovo–Russia relations

- Montenegro–Russia relations

- North Macedonia–Russia relations

- Russia–Serbia relations

- Russia–Slovenia relations

References[edit]

- ^ a b Bogetić, Dragan (2014). «Sovjetska politika prema Jugoslaviji tokom prve faze bipolarnog detanta». Istorija 20. veka (2): 199–213.

- ^ Škiljan 2014, p. 18.

- ^ a b Branko Petranović. Srpski narod u prvoj fazi drugog svetskog rata 1939–1941. // SRBIJA U DRUGOM SVETSKOM RATU, p. 39.

- ^ «SFRY Succession». Government of Slovenia; Government Communication Office. Retrieved 8 January 2021.

- ^ Stahn, Carsten (2002). «The Agreement on Succession Issues of the Former Socialist Federal Republic of Yugoslavia». The American Journal of International Law. 96 (2): 379–397. doi:10.2307/2693933. JSTOR 2693933. S2CID 144987205.

- ^ «Rusija». Ministry of Science and Education (Croatia). Retrieved 2 March 2022.

- ^ Škiljan 2014, p. 10.

- ^ Мирослав Јовановић. Руска емиграција на Балкану (1920–1940), Београд, 2006, pp. 183–190

- ^ a b Goldstein 2020, p. 306-315.

- ^ Goldstein 2020, p. 307.

- ^ Goldstein 2020, p. 309.

- ^ a b Goldstein 2020, p. 311.

- ^ Goldstein 2020, p. 345.

- ^ a b Petar Žarković (n.d.). «Yugoslavia and the USSR 1945 – 1980: The History of a Cold War Relationship». YU historija. Retrieved 22 February 2022.

- ^ Goldstein 2020, p. 347.

- ^ Goldstein 2020, p. 347-348.

- ^ a b c Goldstein 2020, p. 348.

- ^ a b Hasan, Sabiha (1981). «YUGOSLAVIA’S FOREIGN POLICY UNDER TITO (1945–80)— 1». Pakistan Horizon. 34 (3): 82–120.

- ^ «Yugoslavia expelled from COMINFORM».

- ^ «Советско-Югославский конфликт. 1948–1953гг». www.coldwar.ru.

- ^ a b Konta, Carla (2019). «Yugoslav Nuclear Diplomacy between the Soviet Union and the United States in the Early and Mid‑Cold War». Cahiers du monde russe. 60 (2–3): 417–440.

- ^ Wilson, Duncan (1978). «Yugoslavia and Soviet Policy». Proceedings of the Academy of Political Science. 33 (1): 77–87.

- ^ Elina Kulla, Rinna (2013). «Europe’s Détente and Yugoslavia’s Decline. The Birth of the CSCE across East Europe and the Waning of Tito’s Influence athwart the Mediterranean South». Les cahiers Irice. 2012/1 (10): 97–106.

- ^ A. Cichock, Mark (1990). «The Soviet Union and Yugoslavia in the 1980s: A Relationship in Flux». Political Science Quarterly. 105 (1): 53–74.

- ^ Životić, Aleksandar (2007). «Jugoslovenska vojna pomoć Ujedinjenoj Arapskoj Republici 1967. godine» [Yugoslav Military Assistance to the Unified Arabian Republic in 1967]. Istorija 20. veka. Institute for Contemporary History, Belgrade (1): 117–129.

- ^ Bešlin, Milivoj (2011). «Односи Југославије и Совјетског Савеза 1968: Између нужности сарадње и принципа слободе» (PDF). Istraživanja Filozofskog fakulteta.

- ^ a b c «Pet decenija od sovjetske invazije na Čehoslovačku – jugoslovenske refleksije». Danas. 19 August 2018. Retrieved 31 July 2020.

- ^ Pelikán, Jan; Vojtěchovský, Ondřej (2019). «A Bridge to the West: Yugoslavia as a Transit Country for Czechoslovak Emigrants from the 1960s to 1980s». Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století (2): 61–86.

- ^ a b Tvrtko Jakovina. «Yugoslavia on the International Scene: The Active Coexistence of Non-Aligned Yugoslavia». YU History Project. Retrieved 1 September 2020.

- ^ «Worldwide Reaction to the Soviet Invasion of Afghanistan» (PDF). Central Intelligence Agency. Archived from the original (PDF) on 23 January 2017. Retrieved 1 September 2020.

Sources[edit]

- Škiljan, Filip (2014). Rusi u Hrvatskoj [Russians in Croatia] (in Croatian). Zagreb: Savez Rusa u Republici Hrvatskoj. ISBN 9789535832706.

- Goldstein, Ivo; Goldstein, Slavko (2020). Tito [Tito] (in Croatian). Zagreb: Profil. ISBN 978-953-313-750-6.

ПРОЕКТ БАЛКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОНФЛИКТ СТАЛИНА И ТИТО

Размещение штаб-квартиры Коминформа в Белграде оттенило особое положение, которое компартия Югославии и сам И.Б.Тито занимали среди компартий и лидеров Восточной Европы. И.Б. Тито, сумевший самостоятельно и при поддержке западных стран, а не только Советского Союза, сформировать в годы войны боеспособные вооруженные силы, был в наименьшей степени из всех восточноевропейских коммунистов обязан своим возвышением И.В.Сталину. Для него, в отличие от руководителей других восточноевропейских правительств, не существовало проблемы дипломатического признания со стороны США и Британии.

Поводом для открытого конфликта Белграда с Москвой стало намерение И.Б.Тито и лидера болгарских коммунистов Г.Димитрова создать на Балканах федерацию южных славян. С учетом территориальных споров на Балканах и болгаро-югославских противоречий из-за Македонии идея федерации была формой растворения этнотерриториального конфликта между двумя странами в их сотрудничестве. Болгаро-югославская федерация могла оказаться притягательной для подключения к ней других балканских и дунайских стран – тем более что в дипломатических кругах Европы обсуждались вопросы заключения многосторонней конвенции о Дунае – водной артерии, связующей Центральную Европу с Юго-Восточной. Если бы проект федерации разросся до масштабов балкано-дунайского сотрудничества, то центр восточноевропейской политики сместился бы к Югославии и Белграду, и в «социалистическом лагере» появилось бы подобие двоецентрия. Это не устраивало Москву. Сталин с подозрением относился к идеям межгосударственных объединений, которые было трудно контролировать.

Сначала СССР поддержал предлагавшийся Г.Димитровым мягкий, по сути конфедеративный, вариант федерации, согласно которому Болгария и Югославия оказывались равноположенными ее частями. И.Б.Тито выступал за более жесткий проект – единое государство из семи федеративных единиц в составе шести югославских республик и Болгарии. Однако в дальнейшем – отчасти из-за протестов Великобритании, выступавшей против любых планов «федерализации Балкан», – он изменил свою позицию.

И.В.Сталин раздражался по поводу самостоятельности И.Б.Тито и его стремления выработать собственный путь построения социализма в тот момент, когда перед лицом соблазна «плана Маршалла» Москве требовалось сплотить восточноевропейские страны и мобилизовать их для развития по советскому пути.

С середины 1947 г. советские представители стали обвинять лидеров Югославии в стремлении поставить себя в исключительное положение среди других компартий. В Москве поговаривали о том, некоторые лица в окружении И.Б.Тито являются «английскими шпионами». В конце 1947 г. Москва негативно отреагировала на решение (не реализованное в дальнейшем) Белграда разместить на албанской территории с согласия албанского лидера Э.Ходжи югославскую стрелковую дивизию для защиты Албании от возможного вторжения греческой армии, что могло привести к столкновению Албании и Югославии с Грецией, которой к этому времени наряду с Британией начали помогать США.

Между тем, инициаторы балканской федерации развивали свои идеи. Г.Димитров и И.Б.Тито стали говорить об общебалканском объединении, включающем Румынию, Венгрию, Албанию и Грецию (в случае победы в ней коммунистического строя). Г.Димитров допускал даже возможность включения в него Польши и Чехословакии. Белград и София бросали вызов договоренностям о разделе сфер влияния на Балканах между великими державами.

10 февраля 1948 г. югославские и болгарские лидеры были приглашены в Москву, где им было указано на недопустимость проведения не согласованной с СССР внешней политики, причем беседа Сталина с И.Б.Тито состоялась в оскорбительном для последнего тоне. Г.Димитров уступил давлению, но И.Б.Тито стоял на своем. После продолжавшегося несколько месяцев закрытого обмена письмами И.В.Сталин потребовал вынести вопрос на рассмотрение Коминформа. 28 июня 1948 г. на состоявшемся в Бухаресте совещании Коминформа была принята резолюция «О положении в Коммунистической партии Югославии». КПЮ была исключена из Коминформа, а к «здоровым силам» внутри югославской компартии его лидеры адресовали призыв сместить И.Б.Тито. КПЮ отвергла резолюцию. Советско-югославские отношения стали ухудшаться. Москва свернула товарооборот с Белградом и отозвала из Югославии экономических советников. Западные страны узнали о советско-югославском конфликте в июне 1948 гг. после публикации сообщения о бухарестском совещании Коминформа.

История международных отношений (1918-2003) / под ред. А.Д. Богатурова.

http://www.diphis.ru/vozniknovenie_sovetsko_ugoslavskogo_konflikta-a862.html

«КЛИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ УБИЙЦ»

В известной резолюции Информационного Бюро коммунистических партий, принятой в июне 1948 г., «О положении в Коммунистической партии Югославии» указывалось, что в руководстве Компартии Югославии за последние месяцы возобладали националистические элементы, имевшиеся и ранее в скрытом виде, что руководство Югославской компартии порвало с интернационалистическими традициями Югославской компартии и стало на путь национализма.

Все коммунистические партии, весь лагерь народной демократии и социализма единодушно одобрили резолюцию Информационного Бюро «О положении в Коммунистической партии Югославии». Все коммунистические партии мира признали, что своей националистической политикой нынешнее югославское руководство, т. е. группа Тито – играет на руку империалистам. Изолирует Югославию, ослабляет ее.

Извлекла ли группа Тито из этих фактов надлежащие уроки?

(…)

Наоборот. На справедливую товарищескую критику ошибок группы Тито со стороны братских компартий, со стороны всего лагеря народной демократии и социализма она устами белградской печати отвечает площадной бранью, разжиганием национальной вражды к народам соседних демократических стран, широкими репрессиями, арестами и убийством коммунистов и некоммунистов, осмеливающихся выразить сомнение в правильности националистической политики группы Тито. Совсем недавно убит агентами заместителя Тито небезызвестного Ранковича генерал-полковник югославской армии товарищ Арсо Иованович – герой освободительной войны Югославии, бывший начальник Генштаба Югославии в период освободительного движения, начальник военной школы Югославии. Убит за то, что сомневался в правильности националистической и террористической политики группы Тито. В связи с этим в Югославии открыто говорят, что «группа Тито вырождается в клику политических убийц».

Как видно, группа Тито не намерена признать и исправить свои ошибки. Вернее, она боится, не имеет мужества признать их, ибо, чтобы признать свои ошибки и исправить их, – нужно иметь мужество. Хуже того: она «с перепугу» хватает и репрессирует всякого, кто осмеливается упоминать об ее ошибках.

(…)

Главное националистическое грехопадение группы Тито произошло в период перед созывом Информационного Бюро коммунистических партий, весной 1948 года. Открытая националистическая позиция группы Тито началась с того, что она отказалась участвовать на Совещании Информационного Бюро коммунистических партий и обсудить вместе с братскими партиями вопрос о положении в Компартии Югославии… Стало ясно, что группа Тито не дорожит дружбой с коммунистическими партиями, в том числе – с Коммунистической партией СССР. Это был открытый разрыв с интернационалистическим единым фронтом коммунистических партий. Это был разрыв с интернационализмом и переход на рельсы национализма.

(…)

Год назад группа Тито, возможно, представляла большинство Коммунистической партии Югославии. Но это было год назад. Теперь, после разрыва с коммунистическими партиями, после того как она разодралась со всеми соседними республиками, после того как она перекочевала в лагерь национализма, – теперь группа Тито уже не представляет большинства партии. Теперь группа Тито есть фракция Тито, имеющая доверие лишь меньшинства партии и использующая государственный аппарат для того, чтобы подавлять волю интернационалистического большинства партии. Фракция Тито сама отделила себя от партии, поскольку она отдала партию под надзор палача Ранковича и поскольку она установила в партии жестокий террористический режим с его репрессиями, массовыми арестами и убийствами. На деле теперь фракция Тито находится в состоянии войны со своей партией. Этого не могут видеть только слепые. Если фракция Тито оказалась неспособной поддерживать порядок в партии обычными демократическими методами и оказалась вынужденной прибегнуть к массовым репрессиям, – это значит, что она давно уже потеряла доверие большинства Коммунистической партии Югославии.

Фракция Тито представляет лишь меньшинство Югославской компартии, опирающееся не на доверие партии, а на административно-полицейский аппарат Югославии.

Из статьи И.В. Сталина «Куда ведет национализм группы Тито в Югославии» в газете «Правда» от 8 сентября 1948 г.

http://grachev62.narod.ru/stalin/t18/t18_225.htm

РЕПРЕССИИ ТИТО ПРОТИВ ОППОЗИЦИИ

В Москве прекрасно знали, что Тито полностью контролирует ситуацию в стране. В отчете за 1948 год посол в Белграде Лаврентьев отмечал, что «нельзя рассчитывать только на внутренние силы для изменения политического положения в стране». В Черногории, Южной Сербии и Боснии были случаи, когда сторонники Сталина уходили в леса и горы. В черногорском городке Биело Поле в партизаны ушел, например, весь местный партийный комитет. Но все эти группы отличались малочисленностью и были быстро разгромлены.

В чем были правы советские пропагандисты, так это в том, что в Югославии действительно начался политический террор. К осени 1948 года аресты сторонников Информбюро шли уже полным ходом. Тема репрессий против «информбюровцев» была в Югославии запретной до конца 80-х годов прошлого века.

Как утверждал Джилас, именно Тито осенью 1948 года лично принял решение о создании концлагерей, в том числе и на Голом острове. Он не был ни садистом, ни тираном от рождения, и ему вряд ли доставляла удовольствие борьба против своих же вчерашних товарищей. Однако его действия вписывались в логику политической борьбы того времени. Решающим доводом в пользу создания лагерей стал аргумент Карделя: «Если мы не создадим этот лагерь, Сталин превратит в один лагерь всю Югославию».

До сих пор идут споры о том, сколько заключенных прошли через «исправительные лагеря» в Югославии. Еще в декабре 1952 года газета Коминформа «За прочный мир, за народную демократию!» писала, что «клика Тито — Ранковича» бросила в эти лагеря 250 тысяч человек, но эта цифра скорее всего является завышенной. По другим данным, число заключенных составило от 16 312 до 40–60 тысяч человек.

На пустынных и каменистых островах Голый и Свети-Гргур в Адриатике были созданы «Центры общественно-исправительного труда». Так назывались концлагеря для информбюровцев. По иронии истории, во время Первой мировой войны на Голый остров власти Австро-Венгрии ссылали русских военнопленных.

Именно здесь, на этом небольшом клочке земли (его площадь составляет всего 4,7 квадратного километра) был создан самый известный и самый страшный югославский концлагерь. Для Югославии Голый остров стал таким же мрачным символом террора и репрессий, как ГУЛАГ для Советского Союза. Лагерь был открыт 9 июля 1949 года — в этот день на нескольких кораблях была доставлена первая группа заключенных из Хорватии.

На Голый остров попали многие известные и заслуженные югославские революционеры. Среди них были даже 12 участников Октябрьской революции и Гражданской войны в России, 36 участников Гражданской войны в Испании, 23 федеральных и республиканских министра. Были и самые обычные, и даже случайные люди. Одного из них забрали, например, за то, что он забыл поаплодировать на празднике, посвященном дню рождения Тито.

Режим на Голом острове был крайне жестоким. Избиения и издевательства над заключенными, по свидетельствам очевидцев, проходили ежедневно. Их обливали холодной водой или, наоборот, держали целыми днями на жаре, при температуре в 40 градусов, связывали колючей проволокой, пытали электричеством или заставляли лаять по-собачьи или есть собственные экскременты…

Разумеется, о том, что происходило в концлагерях, югославская общественность не знала. Все выпущенные с Голого острова давали клятву под страхом возвращения обратно молчать о том, что с ними происходило на самом деле. Знал ли Тито, что происходит в лагерях? Если нет, значит, просто не хотел знать.

Е.В. Матонин. Иосип Броз Тито. М., 2012.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ

С весны 1953 г. советское руководство стало предпринимать меры по нормализации отношений с Белградом. Была прекращена кампания критики «клики Тито». В июне 1953 г. стороны снова обменялись послами (послы были отозваны во время конфликта, хотя дипломатические отношения между странами сохранялись)… В 1954 г. в Москве по инициативе Н.С.Хрущева была создана специальная комиссия для изучения югославского вопроса. Она должна была заключить, является Югославия «социалистической» или «капиталистической», чтобы исходя из этого решить, как строить с ней отношения.

Хрущев полагал, что Югославию нужно «вернуть в социалистический лагерь». Он решил (вопреки сопротивлению В.М.Молотова) первым поехать в Белград, чтобы принести извинения И.Б.Тито за допущенные при И.В.Сталине промахи.

Визит первого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущева и председателя Совета министров СССР НА.Булганина в Югославию состоялся в конце мая – начале июня 1955 г. В материалах по итогам визита стороны признали друг друга социалистическими странами, хотя идею единого, солидарного и сплоченного «социалистического лагеря» Белград не признал. Подписанная в ходе визита совместная декларация зафиксировала нормализацию советско-югославских отношений на принципах взаимного уважения суверенитета, независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела.

В конце июня исполнилось 70 лет со дня конфликта, вызванного противостоянием советского и югославского лидеров Иосифа Сталина и Иосипа Броза Тито. Те события привели Югославию к разрыву с СССР и самостоятельному «пути в социализм». «Газета.Ru» вспоминает события, которые привели к расколу внутри социалистического лагеря.

«Всю ответственность за создавшееся положение несут Тито, Кардель, Джилас и Ранкович. Их методы — из арсенала троцкизма. В компартии нетерпим такой позорный террористический режим», — эти строчки из советского доклада «О положении в Компартии Югославии» были вписаны туда самим Иосифом Сталиным.

Пройдет несколько дней, и 28 июня 1948 года Коммунистическая партия Югославии под руководством ее лидера Иосипа Броз Тито будет исключена из Информбюро компартий по предложению СССР.

Отношения двух стран, которые еще недавно воевали против общего противника — нацистской Германии, были поставлены на грань войны друг с другом. Вооруженного противостояния не случилось, но ссора между Сталиным и Тито привела к долговременному конфликту, который закончился лишь после смерти лидера СССР.

Советский доклад привел прославленного югославского политика в тяжелое состояние. «Тито три часа ходил взад-вперед по своей комнате, потрясенный выдвинутыми Сталиным тяжелейшими обвинениями», — так описывает поведение лидера историк Юрий Гиренко в книге «Сталин — Тито», опубликованной в 1991 году.

Казалось, еще совсем недавно отношения между двумя странами были вполне уважительными: Сталин расточал комплименты в адрес Тито, а Тито — Сталину. Во время последнего визита югославской делегации в СССР, Сталин даже позволил себе полушутя сказать, что «Тито останется для Европы», так как он – Сталин — «долго не проживет».

Лидер югославских партизан, разгромивший нацистов практически без поддержки со стороны СССР и Запада, Тито действительно пользовался популярностью не только в Югославии, но и в Европе. Со Сталиным он говорил уважительно, но во многом на равных, считая, что имеет на это право.

Однако Сталин думал иначе. Руководитель главной державы-победительницы, он считал, что Югославия должна оставаться в советской зоне влияния и согласовывать с ним все действия не только во внешней, но и во внутренней политике.

Раздражение Москвы начало вызывать желание Тито заключить болгаро-югославский договор, речь в котором — ни много ни мало — шла о создании «Балканской Федерации». В этом стремлении Тито поддерживал хорошо знавший его болгарский лидер Георги Дмитров, однако Сталин выступал резко против таких отношений между двумя странами.

Тито принял линию Сталина и пошел на попятную, но совсем от своих планов с не отказался. Он запланировал привлечь к своим планам Албанию. Ее руководитель Энвер Ходжа, убежденный сталинист, не был в большом восторге от замысла. Однако, как убежденному националисту, ему не понравились планы югославского руководства придвинуть свои войска к албанской границе.

В СССР также были не в восторге, хотя Тито и объяснил, что он таким образом якобы хочет защитить Албанию от возможного захвата со стороны Греции. В Москве же заявили, что ситуацией могут воспользоваться англичане, чтобы развязать конфликт на Балканах.

Одновременно в Кремле опасались и влияния англичан на самого Тито. У югославского лидера действительно сложились хорошие отношения с британскими военными и премьером Уинстоном Черчиллем, который также искал возможность перетянуть Тито на свою сторону.

У каждой стороны были свои аргументы, но Сталиным уже двигало желание наказать строптивого Тито и его соратников. Сам Тито понимал это — в начале июня он собрал расширенное заседание Политбюро ЦК Компартии Югославии, где заявил, что «СССР оказывает на нас давление и речь идет о независимости нашей страны».

Его слушали со вниманием. Крепко сбитый, в неизменной пилотке с красной звездой, он умел говорить и пользовался авторитетом среди товарищей по партии. Он действительно заслужил его, ведь он, как и они, ходил под пулями, спал на голой земле и пил с ними чай из одной кружки. Его верный соратник Милован Джилас скажет тогда, что главным вопросом было, «будет ли социализм развиваться свободно или посредством расширения СССР».

Шпион, выйди вон

Сам Тито видел Югославию дружественным, но независимым от СССР государством — иного он представить себе не мог, хотя признавался, что разрыв дался ему тяжело. Разрыв действительно был стремительным — в СССР стали грозить карами югославским отступникам, а в газетах начали писать о «фашистской клике Тито». «Мы располагаем данными, что Тито — иностранный шпион», заявил сталинский подручный Андрей Жданов.

Зная характер Сталина, Тито стал всерьез опасаться за свою жизнь. Опасаясь вторжения СССР, он довел военные расходы страны до 23% и даже заручился поддержкой США.

Конфликт Тито и Сталина был неминуем и, конечно, не потому что Тито был противником социализма.

Однако, борясь со Сталиным, Тито брал на вооружение сталинские методы. При этом свой гнев он обрушил и на тех, кого считал агентами Сталина внутри страны. Опасаясь раскола Компартии Югославии, из нее по указанию Тито были исключены те, кого считали неблагонадежными.

Более 16 тыс. человек были подвергнуты заключению на Острове Голом и, хотя условия пребывания там были мягче, чем условия сталинских лагерей, часть заключенных погибли. Впоследствии эти печальные события найдут свое отражение в фильме «Папа в командировке» Эмира Кустурицы.

«Конфликт со Сталиным далеко не сразу избавил югославское руководство от сталинского догматизма», — пишет в своей книге «Сталин — Тито» Юрий Гиренко.

СССР вовсю вел пропагандистскую войну против Тито — вчерашнего героя войны югославского лидера в советских журналах изображали в виде паука в фуражке с нацистской свастикой, а газета «Правда» писала, что Югославией правит «клика политических убийц».

В этих условиях Тито посчитал необходимым пойти на сближение с Западом, который, обещая щедрые кредиты, ставил довольно жесткие условия.

Отношения с СССР начали постепенно нормализоваться лишь через несколько лет после смерти Сталина. Улучшению помог визит Хрущева в 1955 году, который готовился в трудных условиях, вспоминал впоследствии Сергей Хрущев, сын советского лидера. Многие из соратников Хрущева не желали иметь ничего общего с «кликой Тито» и противились восстановлению отношений.

Принимали советского лидера тепло — ему показывали ухоженные могилы советских воинов, павших в Югославии, старались говорить с ним по-русски и говорили об общих славянских корнях. Но о возвращении в советский блок не было и речи. «Югославия никуда не пойдет, она останется такой, какой и была», — сказал Тито советскому лидеру.

В 1961 году Тито вместе с индийским лидером Джавахарлалом Неру и президентом Египта Гамалем Абделем Насером создадут Движение «неприсоединения». Ровные отношения со всеми и невхождение в военные блоки станет официальной политикой Югославии на долгие годы. Трудолюбие жителей, экономические реформы, кооперация с Западом и СССР сделает Югославию процветающей европейской страной, хотя и авторитарной. Со своим верным соратником вице-президентом Милованом Джиласом Тито рассорится, а после написания критических книг Джилас проведет несколько лет в тюрьме.

«Югославия Тито» закончит свое существование со смертью Тито в мае 1980 года. На его похороны съедутся 124 иностранные делегации, и это будут единственные похороны в истории, на которых будет присутствовать и глава Великобритании Маргарет Тэтчер, и лидер КНДР Ким Ир Сен.

Когда зрители футбольного матча в городе Сплит услышат о смерти Тито, весь стадион в едином порыве начнет петь патриотическую песню «Друг Тито, мы тебе клянемся, что никогда не свернем с твоего пути».

В июне 1989 года Джилас, который напишет книгу «Тито. Мой друг и мой враг», назовет югославского лидера «искусным и одаренным политиком»: «Тито — крупная историческая личность, которую невозможно выбросить из истории».

Первым действительно серьезным брешью в «социалистическом лагере» был начальный период его создания и, казалось, в его самом надежном месте — в советско-югославских отношениях. После окончания второй мировой войны советско-югославские отношения были наиболее дружественными. Этому способствовала героическая борьба Народно-освободительной армии Югославии во главе с лидером компартии Югославии (КПЮ) Иосифом Броз Тито против фашистских оккупантов.

Однако с конца 1947 года отношения между СССР и Югославией, а фактически между Сталиным и Тито начали ухудшаться. Это возникало не только «чрезмерными внешнеполитическими амбициями Тито» (претензиями Югославии в Триест, посягательствами на австрийский юг Каринтии, греческую часть Македонии, распространение решающего влияния Югославии в Албанию), но в первую очередь от того, что Тито был яркой личностью и стремился к независимой политики, в отличие от тех марионеточных коммунистических руководителей, которые были насажены Сталиным в странах-сателлитах.

Первые разногласия начались по вопросу о создании Балканской федерации, за которую в начале XX века с целью объединения рабочего движения на Балканах очень ратовал Ленин. В конце 1947 года Тито и коммунистический руководитель Болгарии Георгий Димитров в г. Бледа (Югославия) договорились о поэтапном осуществлении этой идеи. Это не нравилось Сталину, поскольку, по его мнению, давало бы возможность Тито, влиятельному балканскому лидеру, значительно расширить свое влияние на Балканах. 28 января 1948 года газета «Правда» выступила со статьей против Балканской федерации, назвав такую идею «ложной» и «искусственной».

Однако Сталин скоро изменил свое мнение, рассчитывая через свое влияние на Димитрова получить возможность использовать социалистическую Балканскую федерацию как весомый фактор усиления своего влияния на международной арене. 10 февраля 1948 года Сталин созвал в Москве советско-болгарско-югославское совещание, на котором выдвинул свои требования к такой федерации. Они не устраивали Тито, и 1 марта Югославия отклонила советские условия федерации. С марта по июнь в переписке по этому поводу возникли споры и по другим вопросам. Они возросли до кризиса в советско-югославских отношениях. Тито действовал твердо, даже вызывающе: вывел из состава своего правительства двух просоветских министров, отказался предстать перед Коминформом в виде обвиняемого. Такого не мог себе позволишь ни один из руководителей стран-сателлитов.

Сталин отозвал из Югославии советских специалистов, угрожал прекратить экономическую помощь Югославии. 27 июня 1948 года на заседании Коминформа в Бухаресте было сделано совместное заявление, которое содержало резкое осуждение «постыдного, протурецкой режима» Тито и призвали «здоровые силы» КПЮ заставить своих руководителей «откровенно и честно признать свои ошибки и исправить их». В случае отказа — сменить руководство, «выдвинуть новое интернациональное руководство КПЮ». Но IV съезд КПЮ в июле 1948 года единодушно отверг все обвинения и полностью поддержал Тито.

После этого Сгалин в августе 1948 года денонсировал советско-югославский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 апреля 1945 года Советская пропаганда стала всячески позорить Тито, называя его «гитлеровско-троцкистским агентом». Югославская пресса не осталась в долгу. Начались двусторонние оскорбления и обвинения. 11 августа СССР объявил, что не может относиться к Югославии, как к союзнику и считает ее враждебным государством. 25 котября 1948 года СССР официально разорвал с Югославией дипломатические отношения.

Тито оказался единственным из коммунистических руководителей, который осмелился противоречить «великому гению всех времен и народов», а Югославия — единственной социалистической державой, где Сталин не смог распоряжаться как у себя дома. И хотя Югославия оказалась в трудном положении, она не стала «легкой добычей» Запада, как того кое-кто хотел. Тито подписал с США соглашение о неприкосновенности американских инвестиций в югославской промышленности, за что США разморозили югославские фонды в США и 8 сентября 1949 года предоставили Югославии кредит в 20 млн. долларов. 28 декабря 1948 Югославия заключила торговое соглашение с Великобританией, возобновила торговые связи с Италией. Однако Тито отклонил сделанное ему в 1951 г. предложение о вступлении Югославии в НАТО, неоднократно упрекал этому блоку за антикоммунизм и на международной арене Югославия занимала в отношении СССР и других социалистических стран беспристрастную позицию.

Сталин свирепствовал и относился к Югославии исключительно враждебно. Опасаясь, что позиция Тиго может найти последователей среди коммунистических руководителей государств-сателлитов, особенно тех, кто во время войны не сидел в Москве, а руководил Движением Сопротивления в своих странах и пользовался большим авторитетом среди народа, Сталин вскоре после войны провел две «волны чистки» среди партийных и государственных руководителей стран-сателлитов. Во время первой «волны» (1948-1949 гг) были устранены «национальные лидеры»: в Польше — Л. Гомулка (арестован), в Венгрии — Ласло Райк, в Болгарии — Трайчо Костов, в Словакии — Клементис (все расстреляны) . Во время «второй волны» (1950-1952гг.) были уничтожены в основном «космополиты» (евреи): в Чехословакии — Сланский и с ним еще 13 человек (над ними был совершен «открытый процесс» вроде московских), в Румынии — старая коммунистка Анна Паукер (всех расстрелян). Часть этих людей боролась с фашизмом еще в интернациональных бригадах в Испании, другие воевали против гитлеровцев во времена второй мировой войны. Они были заменены теми, кто во время войны сидели в Москве на сталинских спецпайки и считались послушными и покорными.

В 1952 году советские спецслужбы по приказу Сталина начали готовить диверсионную акцию с целью уничтожения Тито. Завершить ее не успели в связи со смертью Сталина.

Разрыв между СССР и СФРЮ доказал, что марксистское утверждение о том, что «антагонистические противоречия» между социалистическими странами исключены, является ошибочным.