Смольный во время блокады. Кто на самом деле управлял городом? Какие решения принимались в секретном бункере? И почему все закончилось «Ленинградским делом». Репортаж Андрея Федорова.

«23 апреля 1942-го года. Улица Третьего июля, дом 32. Данные с квитанции того времени, когда город был в блокаде, под постоянными авианалетами, голодал, но не терял надежды, что выживет. Как подтверждение – оплата за коммунальные услуги вместе с пенями. 70 рублей 66 копеек».

В блокадном городе взымали квартплату, обсуждали и принимали бюджет. Война шла не только на фронте. Одновременно с боями руководство решало целый шквал коммунальных, экономических и гуманитарных проблем.

Из дневника восьмиклассницы Майи Бубновой: «Водопровод не работает, тока нет, радио молчит. Чтобы добыть воду, целый день, как папанинцы на льдине, растапливаем снег. Вода пахнет гарью …».

Стенограмма с заседания Ленгорсовета: «Нужно в каждом районе восстановить, ввести в строй не менее двух бань и прачечных, восстановить водопровод. Навести порядок на улицах».

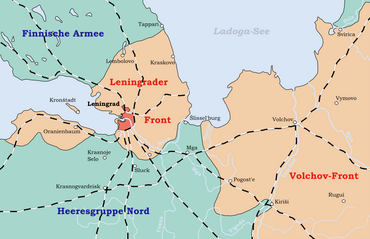

Городом одновременно руководили как военные, так и гражданские органы власти. Знаковые фигуры: маршалы Ворошилов, Жуков, Говоров и Мерецков. Партийную и советскую верхушку составляли Жданов, Кузнецов, Попков и Соловьев . Уникальный блокадный механизм управления находился в Смольном. Самом замаскированном объекте.

«Маскировка была выполнена настолько ювелирно, что за время всей блокады на территорию Смольного попала лишь одна авиационная бомба. Она упала в этом месте и частично разрушила здание собора. Но даже в случае массированной атаки руководству Ленинграда ничего не угрожало. Командный пункт, особенно во время авианалетов, располагался под землей, в секретном бункере, на глубине 12 метров».

Этих пока закрытых для посетителей помещений музея не видел еще ни один журналист. Но именно в них, за толстыми стенами и дверями, способными выдержать тонную бомбу, встречали политбюро из Москвы, которое прилетало в Ленинград и решало: сдавать или защищать город.

«Кабинет Жданова был там же, где сейчас кабинет Беглова. Кабинет Ворошилова был там, где кабинет отдела по печати на втором этаже. Но все это на лестницах, которые были расположены по северной стороне. Чтобы быстро спуститься».

Из воспоминаний Владимира Морозова. «Крысы не голодали. Вокруг столько трупов! В зимние месяцы грызуны строем ходили на водопой. Жуткое зрелище! Если на их пути попадался человек, он погибал».

Стенограмма с заседания Ленгорсовета. «Если завтра же не выправят положения, вместе с заместителями вас посажу, товарищ Перегуд, и дело будет разбираться вне очереди. На кладбище трупы, завернутые в тряпки, а он мер не принимает».

Больше всего проблем было зимой 41-го. Морги и кладбища переполнены. Погребальные службы не справляются с количеством умирающих. Кругом антисанитария. По голодающему городу пошли слухи. Якобы в Смольном о существующих проблемах не знают.

«Тем не менее, о настроениях жителей, в Смольном были осведомлены хорошо. Во-первых, работала разведывательная сеть. НКГБ, агенты и информаторы были во всех общественных местах, магазинах и на предприятиях. Ещё один источник информации – тысячи писем, которые поступали руководству города. Большая часть из них рассказывала о нехватке продовольствия».

«Прошу у государства спасения от смерти и считаю, что оно обязано меня поддержать».

«Мы хотим написать тов. Сталину и просить его, хоть как-нибудь помочь нам, если Вы не сможете».

«Какие идиоты вывозили продукты из Ленинграда, а население не эвакуировали — чем думали головой или задницей? По-видимому, последним».

На самом деле, продовольствие никто не вывозил. Город просто не был готов к такой долгой осаде. К тому же, ситуацию подрывали диверсанты и рецидивисты, рассказывает историк Александр Кутузов. Пример – преступная группировка «ЗИГЗАГ», что расшифровывается – «За интересы Германии, за Адольфа Гитлера» подделывала продовольственные карточки и оставила без хлеба тысячи человек.

«Они руководствовались тем, что когда немцы придут в город, то они выложат информацию о количестве поддельных карточек, о том, какой они урон нанесли обороне города. А как мы понимаем, без еды солдаты город не могут оборонять. И чем меньше хлеба, тем выше смертность. Они надеялись на справедливое вознаграждение».

«Блокадная книга». А. Адамович, Д. Гранин. «Город стал пешим. Расстояния обрели реальность. Они измерялись силой своих ног. Не временем, как раньше, а шагами».

Стенограмма с заседания бюро обкома партии. «Положение с топливом стало выправляться. 5-я ТЭЦ запущена. Необходимо возобновить движение трамвая».

По-настоящему восстанавливать инфраструктуру начали лишь весной 42-го, когда приспособились к жизни в осаде. Вторая зима для руководства города была уже не такой страшной, как события после блокады. Тогда началось известное «Ленинградское дело». В ходе которого почти все руководство города репрессировали или расстреляли.

«Репрессировали не за то, что они были в блокаду, репрессировали за то, что они были близки к Кузнецову. И те ленинградцы, которые хоть как-то общались с Кузнецовым, попали под этот каток. Те, кто не соприкасались, те избежали репрессий».

Многие решения руководства тех времён сейчас кажутся ошибочными. Не своевременное оповещение населения об осаде и неполная эвакуация. Но ведь подобного сценария в истории никогда не было. Почти три года город жил надеждой и выстоял в этой страшной блокаде.

Руководители

Руководители

Руководили обороной Ленинграда Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрей Жданов и маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Ворошилова критиковали за некомпетентное командование войсками во время Зимней войны с Финляндией и сместили с высоких постов, но затем призвали вновь для того, чтобы спасти Ленинград.

Климент Ворошилов

По приказу Ворошилова части народного ополчения отправлялись на передовую всего через три дня после формирования, необученные, не имеющие военной формы и оружия. Ввиду нехватки оружия Ворошилов приказал вооружать ополченцев «охотничьими ружьями, самодельными гранатами, саблями и кинжалами из ленинградских музеев».

Нехватка обмундирования была настолько острой, что Ворошилов обратился к населению с воззванием, и подростки ходили по домам, собирая пожертвования деньгами или одеждой.

Ворошилов, любивший руководить личным примером, несомненно, обладал храбростью. С револьвером в руке он под сильным огнем немцев водил солдат в атаку. Его беда заключалась в том, что, несмотря на многолетний опыт, он так и не смог выработать стратегию, которая остановила или хотя бы замедлила продвижение немецких войск.

Терпение Сталина лопнуло. После потери Мги и Шлиссельбурга он направил Ворошилову и Жданову телеграмму, требуя ответов:

Нас возмущает ваше поведение, выражающееся в том, что вы сообщаете нам только лишь о потере нами той или иной местности, но обычно ни слова не сообщаете о том, какие же вами приняты меры для того, чтобы перестать наконец терять города и станции. Также безобразно вы сообщили о потере Шлиссельбурга. Будет ли конец потерям? Может быть, вы уже предрешили сдать Ленинград?

Недальновидность Ворошилова и Жданова имела трагические последствия. Им неоднократно советовали рассредоточить главные запасы продовольствия, хранившиеся на Бадаевских складах. Эти склады, расположенные на юге города, простирались на территории в полтора гектара. Деревянные здания вплотную примыкали друг к другу, в них хранились практически все городские запасы продовольствия. Несмотря на уязвимость старых деревянных построек, ни Ворошилов, ни Жданов не прислушались к советам. 8 сентября на склады были сброшены зажигательные бомбы. Сгорело 3000 тонн муки, тысячи тонн зерна превратились в золу, мясо обугливалось, сливочное масло таяло, расплавленный шоколад стекал в погреба. «В эту ночь по улицам тек расплавленный горелый сахар», – говорил один из очевидцев. Густой дым был виден на расстоянии многих километров, и вместе с ним улетучились надежды города.

Сталин был сыт по горло некомпетентностью Ворошилова. Он направил в Ленинград спасать положение одного из своих самых способных полководцев, Георгия Жукова, упрямого, решительного командира. Жуков летел в Ленинград из Москвы под прикрытием облаков, но, как только облачность рассеялась, в погоню за его самолетом бросились два «мессершмита». Жуков благополучно приземлился, и его сразу же отвезли в Смольный. Первым делом Жуков протянул Ворошилову конверт. В нем находился адресованный Ворошилову приказ немедленно вернуться в Москву. Ворошилов, обвиненный в «серьезных ошибках во время обороны Ленинграда», был переведен на тыловую должность.

Жукову предстояло решить сложную задачу. Он заново организовал оборону города, максимально эффективно использовав имеющиеся ресурсы, и ввел жесткую дисциплину. Его попытки провести контрнаступление были сведены на нет решением немцев остановиться и окопаться.

11 сентября немецкая 4-я танковая армия была переброшена из-под Ленинграда на юг, чтобы усилить натиск на Москву. Жуков в отчаянии все-таки предпринял несколько попыток атаковать немецкие позиции, однако немцы уже успели возвести оборонительные сооружения и получили подкрепление, поэтому все атаки были отбиты. Когда 5 октября Сталин позвонил Жукову, чтобы узнать последние новости, тот с гордостью доложил, что немецкое наступление прекратилось. Сталин отозвал Жукова обратно в Москву, чтобы тот возглавил оборону столицы. После отъезда Жукова командование войсками в городе было поручено генерал-майору Ивану Федюнинскому.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Руководители Третьего отделения

Руководители Третьего отделения

БЕНКЕНДОРФ Александр Христофорович (1781, по другим данным, 1783–1844). Главный начальник Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии и шеф жандармов в 1826–1844 гг.Предки Александра Бенкендорфа происходили из

Глава 13. РУКОВОДИТЕЛИ СВР РОССИИ (КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ)

Глава 13. РУКОВОДИТЕЛИ СВР РОССИИ (КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ)

Бег времени неумолим. Уже более 20 лет тому назад была пройдена советская веха в истории внешней разведки нашей страны.30 сентября 1991 года начальником ПГУ КГБ СССР был назначен академик Евгений Максимович

Приложение 3. РУКОВОДИТЕЛИ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

Приложение 3. РУКОВОДИТЕЛИ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

20.12.1920— 20.01.1921 Давыдов (Давтян) Яков Христофорович (исполняющий обязанности)20.01.1921— 10.04.1921 Катанян Рубен Павлович10.04.1921— 06.08.1921 Давыдов (Давтян) Яков Христофорович06.08.1921— 13.03.1922 Могилевский Соломон Григорьевич13.03.1922— 27.10.1929

Глава 2 Руководители внешней разведки

Глава 2

Руководители внешней разведки

Краткие биографические сведенияЗа всю историю внешней разведки нашего государства высокий и ответственный пост ее руководителя занимали 29 человек. Созданный 20 декабря 1920 года Иностранный отдел ВЧК возглавил профессиональный

Приложение 2 Руководители военной контрразведки

Приложение 2

Руководители военной контрразведки

Михаил Сергеевич КЕДРОВ — январь — август 1919 г.Феликс Эдмундович ДЗЕРЖИНСКИЙ — август 1919 г. — июль 1920 г.Вячеслав Рудольфович МЕНЖИНСКИЙ — июль 1920 г. — июль 1922 г.Генрих Григорьевич ЯГОДА — июль 1922 г. — октябрь 1929 г.Ян

Приложение 2. РУКОВОДИТЕЛИ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

Приложение 2.

РУКОВОДИТЕЛИ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

20.12.1920 — 20.01.1921 Давыдов (Давтян) Яков Христофорович (исполняющий обязанности)20.01.1921 — 10.04.1921 Катапян Рубен Павлович10.04.1921 — 06.08.1921 Давыдов (Давтян) Яков Христофорович06.08.1921 — 13.03.1922 Могилевский Соломон Григорьевич13.03.1922 — 27.10.1929

Приложение 2. РУКОВОДИТЕЛИ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

Приложение 2.

РУКОВОДИТЕЛИ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

20.12.1920—20.01.1921 Давыдов (Давтян) Яков Христофорович (исполняющий обязанности)20.01.1921—10.04.1921 Катанян Рубен Павлович10.04.1921 — 06.08.1921 Давыдов (Давтян) Яков Христофорович06.08.1921—13.03.1922 Могилевский Соломон Григорьевич13.03.1922—27.10.1929

У этого термина существуют и другие значения, см. Блокада.

| Блокада Ленинграда | ||

| Основной конфликт: Великая Отечественная война Вторая мировая война |

||

Отражение авианалёта на Ленинград возле Исаакиевского собора, 1941 |

||

| Дата |

8 сентября 1941 — 27 января 1944 |

|

|---|---|---|

| Место |

Ленинград, СССР |

|

| Итог |

Победа Красной Армии, окончательное снятие блокады Ленинграда |

|

| Противники | ||

|

|

||

| Командующие | ||

|

|

||

| Силы сторон | ||

|

||

| Потери | ||

|

||

|

Великая Отечественная война |

|---|

|

Вторжение в СССР • Карелия • Заполярье • Ленинград • Ростов • Москва • Горький • Севастополь • Барвенково-Лозовая • Демянск • Ржев • Харьков • Воронеж-Ворошиловград • Сталинград • Кавказ • Великие Луки • Острогожск-Россошь • Воронеж-Касторное • Курск • Смоленск • Донбасс • Днепр • Правобережная Украина • Крым • Белоруссия • Львов-Сандомир • Яссы-Кишинёв • Восточные Карпаты • Прибалтика • Курляндия • Бухарест-Арад • Болгария • Белград • Дебрецен • Гумбиннен-Гольдап • Будапешт • Апатин-Капошвар • Польша • Западные Карпаты • Восточная Пруссия • Нижняя Силезия • Восточная Померания • Моравска-Острава • Верхняя Силезия • Балатон • Вена • Берлин • Прага |

|

Битва за Ленинград |

|---|

| Сольцы • Ленинград (1941) • Лужский оборонительный рубеж • Старая Русса (1941) • Блокада Ленинграда • Петергоф-Стрельна • Синявино 1 • Синявино 2 • Тихвин 1 • Тихвин 2 • Демянский котёл • Любань • «Айсштосс» • Усть-Тосно • Синявино 3 • «Искра» • «Полярная Звезда» • Демянск (1943) • Старая Русса (1943) • Красный Бор • Мга • Ленинград-Новгород • «Январский гром» • Новгород — Луга |

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте на Невском проспекте, фото Б. П. Кудоярова, декабрь 1941

Блокада Ленинграда — военная блокада города Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) немецкими, финскими[4] и испанскими (Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня[5].

К началу блокады в городе имелось достаточное количество продуктов и топлива. Однако 9 сентября 1941 года немецкая авиация нанесла удар по Бадаевским продуктовым складам. Удар был успешным и основная масса продовольствия была уничтожена. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также действовала объединённая военно-морская флотилия противника. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей.

После прорыва блокады осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась до сентября 1944 года. Чтобы заставить противника снять осаду города, в июне — августе 1944 года советские войска при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую операции, 20 июня освободили Выборг, а 28 июня — Петрозаводск. В сентябре 1944 года был освобождён остров Гогланд.

За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.

27 января является Днём воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).[6]

Содержание

- 1 Нападение Германии на СССР

- 2 Вступление Финляндии в войну

- 3 Выход войск противника к Ленинграду

- 4 Осень 1941 года

- 4.1 Провал попытки блицкрига

- 4.2 Начало продовольственного кризиса

- 4.2.1 Идеология немецкой стороны

- 4.2.2 Изменение тактики ведения войны

- 4.2.3 Судьба горожан: демографические факторы

- 4.2.4 Фактическое начало блокады

- 5 Зима 1941—1942 годов

- 5.1 Паёк блокадников

- 5.2 Система оповещения жителей. Метроном

- 5.3 Ухудшение ситуации в городе

- 5.4 Воздействие холода

- 5.5 Жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт

- 5.6 Организация стационаров и столовых усиленного питания

- 5.7 Безнадзорные дети

- 5.8 Использование пищевых заменителей

- 5.9 Попытки прорыва блокады

- 5.9.1 Попытка прорыва. Плацдарм «Невский пятачок»

- 6 Весна — лето 1942 года

- 6.1 Партизанский обоз для блокадного Ленинграда

- 6.2 Организация подсобных хозяйств

- 6.3 Уменьшение смертности

- 6.4 Восстановление движения городского общественного транспорта

- 6.5 Официальная статистика

- 7 1942—1943 годы

- 7.1 1942 год. Активизация обстрела. Контрбатарейная борьба

- 7.2 1943 год. Прорыв блокады

- 8 1944 год. Полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады

- 9 Эвакуация жителей

- 9.1 Ситуация на начало блокады

- 9.2 Первая волна эвакуации

- 9.3 Вторая волна эвакуации

- 9.4 Третья волна эвакуации

- 9.5 Последствия

- 9.5.1 Последствия для эвакуантов

- 9.5.2 Последствия для городского руководства

- 10 Снабжение города

- 11 Итоги блокады

- 11.1 Потери населения

- 11.2 Звание города-героя

- 11.3 Ущерб культурным памятникам

- 12 Социальные аспекты жизни при блокаде

- 12.1 Фонд института растениеводства

- 12.2 Таня Савичева

- 12.3 Пасха в осаждённом городе

- 12.4 «Опасная сторона улицы»

- 12.5 Культурная жизнь блокадного Ленинграда

- 12.6 Геноцид евреев в Пушкине и других городах Ленинградской области

- 12.7 Дело учёных

- 13 Советский военно-морской флот (РККФ) в обороне Ленинграда

- 13.1 Операции по поддержке сухопутных войск

- 13.1.1 Морская пехота

- 13.1.2 Корабельная и береговая артиллерия

- 13.1.2.1 Артиллерийские орудия форта «Красная Горка»

- 13.1.3 Авиация флота

- 13.2 Операции в акватории Балтийского моря и Ладожского озера

- 13.2.1 «Дорога жизни»

- 13.2.2 Морская минная блокада

- 13.2.3 Эвакуация

- 13.2.4 Десантные операции

- 13.3 Память

- 13.3.1 Морякам-тральщикам

- 13.1 Операции по поддержке сухопутных войск

- 14 Память

- 14.1 Даты

- 14.2 Блокадные награды и памятные знаки

- 14.3 Памятники обороны Ленинграда

- 14.4 Музей блокады

- 14.5 Защитникам Ленинграда

- 14.6 Жителям осаждённого города

- 14.7 Мероприятия

- 14.8 Историография

- 15 Блокада в искусстве

- 16 См. также

- 17 Литература

- 17.1 Книги[143]

- 17.2 Статьи

- 17.3 Воспоминания

- 18 Дневники

- 19 Сборники

- 19.1 Публицистика

- 19.2 Книга Памяти

- 20 Примечания

- 21 Используемая литература и источники

- 22 Ссылки

Нападение Германии на СССР[править | править вики-текст]

18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21, известную как План «Барбаросса». Этот план предусматривал нападение на СССР тремя группами армий по трем основным направлениям: ГА «Север» на Ленинград, ГА «Центр» на Москву и ГА «Юг» на Киев. Захват Москвы предполагалось производить только после захвата Ленинграда и Кронштадта. Уже в директиве № 32 от 11 июня 1941 года Гитлер определял время завершения «победоносного похода на Восток» как конец осени[7].

Ленинград представлял собой второй по значению город в СССР с населением около 3,2 млн человек[8]. Он давал стране почти четверть от всей продукции тяжёлого машиностроения и треть продукции электротехнической промышленности[9], в нём действовало 333 крупных промышленных предприятия, а также большое количество заводов и фабрик местной промышленности и артелей. На них работало 565 тыс. человек. Примерно 75 % выпускаемой продукции приходилось на оборонный комплекс, для которого был характерен высокий профессиональный уровень инженеров и техников. Очень высок был научно-технический потенциал Ленинграда, где насчитывалось 130 научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, 60 высших учебных заведений и 106 техникумов[10].

С захватом Ленинграда немецкое командование могло бы разрешить ряд важных задач, а именно:

- овладеть мощной экономической базой Советского Союза, дававшей до войны около 12 % общесоюзной промышленной продукции;

- захватить или уничтожить Балтийский военно-морской, а также огромный торговый флот;

- обеспечить левый фланг ГА «Центр», ведущей наступление на Москву, и высвободить большие силы ГА «Север»[11];

- закрепить своё господство на Балтийском море и обезопасить поставки руды из портов Норвегии для германской промышленности[12];

Вступление Финляндии в войну[править | править вики-текст]

17 июня 1941 года в Финляндии был издан указ о мобилизации всей полевой армии, и 20 июня отмобилизованная армия сосредоточилась на советско-финской границе. Начиная с 21 июня 1941 года Финляндия начала проводить военные операции против СССР[13]. Также 21—25 июня с территории Финляндии против СССР действовали военно-морские и военно-воздушные силы Германии[14]. 25 июня 1941 года утром по приказу Ставки ВВС Северного фронта совместно с авиацией Балтийского флота нанесли массированный удар по девятнадцати (по другим данным — 18) аэродромам Финляндии и Северной Норвегии. Там базировались самолёты ВВС Финляндии и германской 5-й воздушной армии. В тот же день парламент Финляндии проголосовал за войну с СССР[15].

29 июня 1941 года финские войска, перейдя государственную границу, начали сухопутную операцию против СССР[16].

Выход войск противника к Ленинграду[править | править вики-текст]

22 июня 1941 года Германия напала на СССР. В первые 18 дней наступления главный ударный кулак войск, нацеленных на Ленинград —4-я танковая группа с боями прошла более 600 километров (с темпом 30—35 км в сутки), форсировала реки Западная Двина и Великая. 5 июля части вермахта заняли город Остров в Ленинградской области (ныне — в Псковской)[17]. 9 июля был занят Псков, находящийся в 280 километрах от Ленинграда. От Пскова самый короткий путь к Ленинграду проходит по Киевскому шоссе, идущему через Лугу[18].

Уже 23 июня командующим Ленинградским военным округом генерал-лейтенантом М. М. Поповым было отдано распоряжение о начале работ по созданию дополнительного рубежа обороны на псковском направлении в районе Луги. 25 июня военный совет Северного фронта утвердил схему обороны южных подступов к Ленинграду и обязал начать строительство. Строилось три оборонительных рубежа: один — вдоль реки Луга затем до Шимска; второй — Петергоф — Красногвардейск — Колпино; третий — от Автово до Рыбацкого[19][20]. 4 июля это решение было подтверждено Директивой Ставки главного командования за подписью Г. К. Жукова[21].

Последствия первого артобстрела города, фото Тарасевича, 10 сентября, 1941 года

Граница максимального продвижения финской армии. Серым отмечена госграница 1939 года

Лужский оборонительный рубеж был хорошо подготовлен в инженерном отношении: были построены оборонительные сооружения протяжённостью 175 километров и общей глубиной 10—15 километров, 570 дотов и дзотов, 160 км эскарпов, 94 км противотанковых рвов[22][23]. Оборонительные сооружения строились руками ленинградцев, в большинстве своём женщин и подростков (мужчины уходили в армию и ополчение).

12 июля передовые германские части вышли к Лужскому укреплённому району, где произошла задержка немецкого наступления. Донесения командующих немецкими войсками в штаб:

Танковая группа Гепнера, авангарды которой обессилели и устали, лишь незначительно продвинулись в направлении Ленинграда[24].

Командование Ленинградского фронта воспользовалось задержкой Гепнера, ожидавшего подкрепления, и подготовилось к встрече противника, использовав, в том числе, новейшие тяжёлые танки КВ-1 и КВ-2, только что выпущенные Кировским заводом. Германское наступление было приостановлено на несколько недель. Вражеским войскам не удалось овладеть городом с ходу. Эта задержка вызвала резкое недовольство Гитлера, который совершил специальную поездку в группу армий «Север» с целью подготовить план захвата Ленинграда не позднее сентября 1941 года. В беседах с военачальниками фюрер, помимо чисто военных доводов, привёл немало политических аргументов. Он полагал, что захват Ленинграда даст не только военный выигрыш (контроль над всеми балтийскими побережьями и уничтожение Балтийского флота), но и принесёт огромные политические дивиденды. Советский Союз потеряет город, который, являясь колыбелью Октябрьской революции, имеет для советского государства особый символический смысл. Кроме того, Гитлер считал очень важным не дать советскому командованию возможность вывести войска из района Ленинграда и использовать их на других участках фронта. Он рассчитывал уничтожить оборонявшие город войска.

Гитлеровцы произвели перегруппировку войск и 8 августа, с ранее захваченного плацдарма у Большого Сабска, начали наступление в направлении Красногвардейска.[25] Несколькими днями позже оборона Лужского укрепрайона была прорвана и под Шимском, 15 августа противник взял Новгород, 20 августа — Чудово[26]. 30 августа германские войска захватили Мгу, перерезав последнюю железную дорогу, связывавшую Ленинград со страной[27].

29 июня, перейдя границу, финская армия начала боевые действия против СССР. На Карельском перешейке финны проявляли вначале незначительную активность[28][29]. Крупное финское наступление в направлении Ленинграда на этом участке началось 31 июля. К началу сентября финны перешли существовавшую до подписания мирного договора 1940 года старую советско-финскую границу на Карельском перешейке на глубину до 20 км и остановились на рубеже Карельского укрепрайона[30]. Связь Ленинграда с остальной страной через территории, оккупированные Финляндией, была восстановлена летом 1944 года.

4 сентября 1941 года в ставку Маннергейма в Миккели был направлен начальник Штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал-лейтенант Альфред Йодль. Но он получил отказ в участии финнов в наступлении на Ленинград. Вместо этого Маннергейм повёл успешное наступление на севере Ладоги, перерезав Кировскую железную дорогу, Беломоро-Балтийский канал в районе Онежского озера и Волго-Балтийский путь в районе реки Свирь, блокировав тем самым ряд маршрутов для поставок в Ленинград грузов[31].

Остановку финнов на Карельском перешейке примерно на линии советско-финской границы 1918—1940 годов в своих воспоминаниях Маннергейм объясняет собственным нежеланием наступать на Ленинград, в частности утверждая, что он согласился занять должность верховного главнокомандующего войсками Финляндии при условии, что не будет вести наступление против города[31]. С другой стороны, эта позиция оспаривается А. В. Исаевым и Н. И. Барышниковым:

Легенда о том, что финская армия ставила только задачу вернуть отобранное Советским Союзом в 1940 г., была позднее выдумана задним числом. Если на Карельском перешейке переход через границу 1939 г. носил эпизодический характер и был вызван тактическими задачами, то между Ладожским и Онежским озёрами старая граница была пересечена на всём её протяжении и на большую глубину.[32][33]

Ещё 11 сентября 1941 года президент Финляндии Ристо Рюти заявил германскому посланнику в Хельсинки:

Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке… Ленинград надо ликвидировать как крупный город.

— из заявления Ристо Рюти немецкому послу 11 сентября 1941 года [34].

В конце августа к городу подошёл из Таллина Балтийский флот со своими 153 орудиями главного калибра корабельной артиллерии, также на защите города находилось 207 стволов береговой артиллерии. Небо города защищал 2-й корпус ПВО. Наивысшая плотность зенитной артиллерии при обороне Москвы, Ленинграда и Баку была в 8—10 раз больше, чем при обороне Берлина и Лондона.

4 сентября 1941 года город подвергается первым артиллерийским обстрелам со стороны оккупированного немецкими войсками города Тосно:

| В сентябре 1941 г. небольшая группа офицеров по заданию командования ехала на автомашине-полуторке по Лесному проспекту с аэродрома Левашово. Немного впереди нас шел переполненный народом трамвай. Он тормозит перед остановкой, где стоит большая группа ожидающих. Раздаётся разрыв снаряда, и многие на остановке падают, обливаясь кровью. Второй разрыв, третий… Трамвай разнесён в щепки. Груды убитых. Раненые и искалеченные, в основном женщины и дети, разбросаны по булыжной мостовой, стонут и плачут. Светловолосый мальчик лет семи-восьми, чудом уцелевший на остановке, закрыв лицо обеими ручонками, рыдает над убитой матерью и повторяет: — Мамочка, что они наделали…[35] |

Осень 1941 года[править | править вики-текст]

Провал попытки блицкрига[править | править вики-текст]

Мобилизация в Ленинграде летом 1941 года

Линии фронта на 21 сентября 1941 года

6 сентября Гитлер подписал директиву о подготовке к наступлению на Москву, согласно которой группа армий «Север» совместно с финскими войсками на Карельском перешейке должна окружить в районе Ленинграда советские войска и не позднее 15 сентября передать группе армий «Центр» часть своих механизированных войск и авиационных соединений.[36][37][38][39].

8 сентября солдаты группы «Север» захватили город Шлиссельбург (Петрокрепость), взяв под контроль исток Невы и блокировав Ленинград с суши. С этого дня началась длившаяся 872 дня блокада города. Были разорваны все железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации. Сообщение с Ленинградом теперь поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру. С севера город блокировали финские войска, которые были остановлены 23-й армией у Карельского УРа. Сохранилось лишь единственное железнодорожное сообщение с побережьем Ладожского озера с Финляндского вокзала — «Дорога жизни». В этот же день немецкие войска неожиданно быстро оказались в пригородах города. Немецкие мотоциклисты даже остановили трамвай на южной окраине города (маршрут № 28 Стремянная ул. — Стрельна). Общая площадь взятых в кольцо Ленинграда и пригородов составляла около 5000 км²[40]. 10 сентября несмотря на приказ Гитлера передать войскам группы армий ,,Центр» 15 подвижных соединений Фон Лееб начинает штурм Ленинграда. В результате оборона советских войск вокруг города оказалась прорвана.

Моряки идут на фронт по улицам Ленинграда, октябрь 1941, фото Б. Кудоярова

Налаживанием обороны города руководили командующий Балтийским флотом В. Ф. Трибуц, К. Е. Ворошилов и А. А. Жданов. 13 сентября в город прибыл Жуков[41][42], который приступил к командованию фронтом 14 сентября[42]. Точная дата прибытия Жукова в Ленинград до настоящего времени остаётся предметом споров и варьируется в промежутке 9—13 сентября[43]. По словам Г. К. Жукова,

4 сентября 1941 года немцы начали регулярные артиллерийские обстрелы Ленинграда. Местное руководство подготовило к взрыву основные заводы. Все корабли Балтийского флота должны были быть затоплены. Пытаясь прекратить самовольное отступление, Жуков не останавливался перед самыми жестокими мерами. Он, в частности, издал приказ о том, что за самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу[45].

Автор исторического труда «900 дней. Блокада Ленинграда» американский публицист и историк Г. Солсбери писал:

Фон Лееб продолжал успешные действия на ближайших подступах к городу. Его целью было укрепление кольца блокады и отвлечение сил Ленинградского фронта от помощи начавшей действия по деблокаде города 54-й армии. В конце концов, враг остановился в 4—7 км от города, фактически в пригородах. Линия фронта, то есть окопы, где сидели солдаты, проходила всего в 4 км от Кировского завода и в 16 км от Зимнего дворца. Несмотря на близость фронта, Кировский завод не прекращал работу на протяжении всего периода блокады. От завода к линии фронта даже ходил трамвай. Это была обычная трамвайная линия из городского центра в пригород, но теперь она использовалась для перевозки солдат и боеприпасов.

21-23 сентября, с целью уничтожения Балтийского флота находящегося в базе, германские воздушные силы произвели массированные бомбардировки кораблей и объектов военно-морской базы Кронштадт. Было потоплено и повреждено несколько кораблей, в частности тяжёлые повреждения получил линкор Марат, на котором погибло более 300 человек[47].

Начальник немецкого генерального штаба Гальдер применительно к боям за Ленинград записал 18 сентября в своём дневнике следующее:

Начало продовольственного кризиса[править | править вики-текст]

Идеология немецкой стороны[править | править вики-текст]

В директиве начальника штаба военно-морских сил Германии № 1601 от 22 сентября 1941 года «Будущее города Петербурга» (нем. Weisung Nr. Ia 1601/41 vom 22. September 1941 «Die Zukunft der Stadt Petersburg») говорилось:

Согласно показаниям Йодля во время Нюрнбергского процесса,

Следует отметить, что в том же приказе № S.123 было следующее уточнение:

| … ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города [Москву и Ленинград]. Кто покинет город против наших линий, должен быть отогнан назад огнём.

Небольшие неохраняемые проходы, делающие возможным выход населения поодиночке для эвакуации во внутренние районы России, следует только приветствовать. Население нужно принудить к бегству из города при помощи артиллерийского обстрела и воздушной бомбардировки. Чем многочисленнее будет население городов, бегущее вглубь России, тем больше будет хаос у неприятеля и тем легче будет для нас задача управления и использования оккупированных областей. Все высшие офицеры должны быть осведомлены об этом желании фюрера |

Немецкие военачальники протестовали против приказа стрелять в мирное население и говорили, что войска такой приказ выполнять не будут, но Гитлер был непреклонен[50].

Изменение тактики ведения войны[править | править вики-текст]

Бои под Ленинградом не прекратились, но изменился их характер. Немецкие войска приступили к разрушению города массированными артиллерийскими обстрелами и бомбёжками. Особенно сильными были бомбовые и артиллерийские удары в октябре — ноябре 1941 года. Немцы сбросили на Ленинград несколько тысяч зажигательных бомб с целью вызвать массовые пожары[51]. Особое внимание уделялось ими уничтожению складов с продовольствием, и им данная задача удалась. Так, в частности, 9 сентября (по автобиографическим записям А.П. Остроумовой-Лебедевой) им удалось разбомбить знаменитые Бадаевские склады, где находились значительные запасы продовольствия. Пожар был грандиозным, тысячи тонн продуктов сгорели, расплавленный сахар тёк по городу, впитывался в землю. Тем не менее, вопреки распространённому мнению, эта бомбардировка не могла стать основной причиной последовавшего продовольственного кризиса, поскольку Ленинград, как и любой другой мегаполис, снабжается «с колёс», и продуктовых запасов, уничтоженных вместе со складами, городу хватило бы лишь на несколько дней[52][53].

Судьба горожан: демографические факторы[править | править вики-текст]

По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживало чуть менее трёх миллионов человек. Для города был характерен более высокий, чем обычно, процент нетрудоспособного населения, в том числе детей и стариков. Его отличало и невыгодное военно-стратегическое положение, связанное с близостью к границе и оторванностью от сырьевых и топливных баз. В то же время городская медицинская и санитарная служба Ленинграда была одной из лучших в стране.

Фактическое начало блокады[править | править вики-текст]

Началом блокады считается 8 сентября 1941 года, когда была прервана сухопутная связь Ленинграда со всей страной. Однако жители города потеряли возможность покинуть Ленинград двумя неделями раньше: железнодорожное сообщение было прервано 27 августа, и на вокзалах и в пригородах скопились десятки тысяч людей, ожидавших возможности прорыва на восток. Положение осложнялось ещё и тем, что с началом войны Ленинград наводнили не менее 300 000 беженцев из прибалтийских республик и соседних с ним областей РСФСР.

Катастрофическое продовольственное положение города стало ясно 12 сентября, когда были закончены проверка и учёт всех съестных запасов. Продовольственные карточки были введены в Ленинграде 17 июля, то есть ещё до блокады, однако это было сделано лишь для того, чтобы навести порядок в снабжении. Город вступил в войну, имея обычный запас продуктов. Нормы отпуска продуктов по карточкам были высокие, и никакой нехватки продовольствия до начала блокады не было. Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло 15 сентября. Кроме того, 1 сентября была запрещена свободная продажа продовольствия (эта мера действовала вплоть до середины 1944 года). При сохранении «чёрного рынка» официальная продажа продуктов в так называемых коммерческих магазинах по рыночным ценам прекратилась.

В октябре жители города почувствовали на себе явную нехватку продовольствия, а в ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. Были отмечены сначала первые случаи потери сознания от голода на улицах и на работе, первые случаи смерти от истощения, а затем и первые случаи каннибализма. Запасы продовольствия доставлялись в город как по воздуху, так и по воде через Ладожское озеро до установления льда. Пока лёд набирал достаточную для движения автомашин толщину, движение через Ладогу практически отсутствовало. Все эти транспортные коммуникации находились под постоянным огнём противника.

Несмотря на нижайшие нормы выдачи хлеба, смерть от голода ещё не стала массовым явлением, и основную часть погибших пока составляли жертвы бомбардировок и артиллерийских обстрелов.

Зима 1941—1942 годов[править | править вики-текст]

Паёк блокадников[править | править вики-текст]

Хлебная карточка блокадника

В колхозах и совхозах блокадного кольца с полей и огородов собирали все, что могло пригодиться в пищу. Однако все эти меры не могли спасти от голода. 20 ноября — в пятый раз населению и в третий раз войскам — пришлось сократить нормы выдачи хлеба. Воины на передовой стали получать 500 граммов в сутки; рабочие — 250 граммов; служащие, иждивенцы и воины, не находящиеся на передовой, — 125 граммов. И кроме хлеба, почти ничего. В блокированном Ленинграде начался голод[54].

Исходя из фактически сложившегося расхода, наличие основных пищевых товаров на 12 сентября составляло (цифры приведены по данным учёта, произведённого отделом торговли Ленгорисполкома, интендантства фронта и КБФ):

- Хлебное зерно и мука на 35 суток

- Крупа и макароны на 30 суток

- Мясо и мясопродукты на 33 суток

- Жиры на 45 суток

- Сахар и кондитерские изделия на 60 суток

Несколько раз снижались нормы питания в войсках, защищавших город. Так, со 2 октября суточная норма хлеба на человека в частях передовой линии была снижена до 800 граммов, для остальных воинских и военизированных подразделений до 600 г; 7 ноября норма была снижена соответственно до 600 и 400 г, а 20 ноября до 500 и 300 граммов соответственно. На другие продукты питания из суточного довольствия нормы также были урезаны.[55] Для гражданского населения нормы отпуска товаров по продовольственным карточкам, введённым в городе ещё в июле, ввиду блокады города также снижались, и оказались минимальны с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. Размер продовольственного пайка составлял:[56]

- Рабочим — 250 граммов хлеба в сутки,

- Служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 граммов,

- Личному составу военизированной охраны, пожарных команд, истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО, находившемуся на котловом довольствии — 300 граммов.

Рецепты блокадного хлеба менялись в зависимости от того, какие ингредиенты были в наличии. Необходимость в специальной рецептуре хлеба возникла после пожара на Бадаевских складах, когда выяснилось, что сырья для хлеба осталось на 35 дней. В сентябре 1941 года хлеб готовили из смеси ржаной, овсяной, ячменной, соевой и солодовой муки, затем к этой смеси в разное время стали добавлять льняной жмых и отруби, хлопковый жмых, обойную пыль, мучную сметку, вытряски из мешков кукурузной и ржаной муки. Для обогащения хлеба витаминами и полезными микроэлементами добавляли муку из луба сосны, ветвей березы и семян дикорастущих трав. В начале 1942 года в рецептуру добавили гидроцеллюлозу, которая использовалась для придания объёма[57]. По данным американского историка Д. Гланца практически несъедобные примеси, добавлявшиеся вместо муки, составляли до 50 % хлеба. Все остальные продукты почти перестали выдаваться: уже 23 сентября прекратилось производство пива, а все запасы солода, ячменя, соевых бобов и отрубей было передано хлебозаводам, для того, чтобы уменьшить расход муки. На 24 сентября хлеб на 40 % состоял из солода, овса и шелухи, а позже целлюлозы (в разное время от 20 до 50 %)[58]. 25 декабря 1941 года были повышены нормы выдачи хлеба — население Ленинграда стало получать 350 г хлеба по рабочей карточке и 200 г по служащей, детской и иждивенческой, в войсках стали выдавать по полевому пайку 600 г хлеба в день, а по тыловому — 400 г. С 10 февраля на передовой норма увеличилась до 800 г, в остальных частях — до 600 г.[59] С 11 февраля были введены новые нормы снабжения для гражданского населения: 500 граммов хлеба для рабочих, 400 — для служащих, 300 — для детей и неработающих. Из хлеба почти исчезли примеси. Но главное — снабжение стало регулярным, продукты по карточкам стали выдавать своевременно и почти полностью. 16 февраля было даже впервые выдано качественное мясо — мороженая говядина и баранина. В продовольственной ситуации в городе наметился перелом.

| Категория снабжаемого населения (в граммах)[60] | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Дата установления нормы |

Рабочие горячих цехов |

Рабочие и ИТР |

Служащие | Иждивенцы | Дети до 12 лет |

| 16 июля 1941 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 400 |

| 2 сентября 1941 | 800 | 600 | 400 | 300 | 300 |

| 11 сентября 1941 | 700 | 500 | 300 | 250 | 300 |

| 1 октября 1941 | 600 | 400 | 200 | 200 | 200 |

| 13 ноября 1941 | 450 | 300 | 150 | 150 | 150 |

| 20 ноября 1941 | 375 | 250 | 125 | 125 | 125 |

| 25 декабря 1941 | 500 | 350 | 200 | 200 | 200 |

| 24 января 1942 | 575 | 400 | 300 | 250 | 250 |

| 11 февраля 1942 | 700 | 500 | 400 | 300 | 300 |

| 23 февраля 1943 | 700 | 600 | 500 | 400 | 400 |

Система оповещения жителей. Метроном[править | править вики-текст]

В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 громкоговорителей. Радиосеть несла информацию для населения о налётах и воздушной тревоге. Знаменитый метроном, вошедший в историю блокады Ленинграда как культурный памятник сопротивления населения, транслировался во время налётов именно через эту сеть. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный ритм — отбой. Также тревогу объявлял диктор Михаил Меланед[61].

Ухудшение ситуации в городе[править | править вики-текст]

В ноябре 1941 года положение горожан резко ухудшилось. Собственных запасов продовольствия у населения не было.[62] Смертность от голода стала массовой. Специальные похоронные службы ежедневно подбирали только на улицах около сотни трупов.

Сохранились бесчисленные рассказы о людях, падавших от слабости и умиравших — дома или на работе, в магазинах или на улицах. Жительница блокадного города Елена Скрябина в дневнике записала:

| Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться чем бы то ни было, потом ложатся в постель и больше не встают[63].

Е. А. Скрябина, пятница, 7 ноября 1941 год |

| Смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и умирают. Сегодня, когда я проходила по улице, передо мной шёл человек. Он еле передвигал ноги. Обгоняя его, я невольно обратила внимание на жуткое синее лицо. Подумала про себя: наверное, скоро умрёт. Тут действительно можно было сказать, что на лице человека лежала печать смерти. Через несколько шагов я обернулась, остановилась, следила за ним. Он опустился на тумбу, глаза закатились, потом он медленно стал сползать на землю. Когда я подошла к нему, он был уже мёртв. Люди от голода настолько ослабели, что не сопротивляются смерти. Умирают так, как будто засыпают. А окружающие полуживые люди не обращают на них никакого внимания. Смерть стала явлением, наблюдаемым на каждом шагу. К ней привыкли, появилось полное равнодушие: ведь не сегодня – завтра такая участь ожидает каждого. Когда утром выходишь из дому, натыкаешься на трупы, лежащие в подворотне, на улице. Трупы долго лежат, так как некому их убирать[63].

Е. А. Скрябина, суббота, 15 ноября 1941 год |

Д. В. Павлов, уполномоченный ГКО по обеспечению продовольствием Ленинграда и Ленинградского фронта, пишет:

Несмотря на низкие температуры в городе, часть водопроводной сети работала, так были открыты десятки водоразборных колонок, из которых жители окрестных домов могли брать воду[65]. Большая часть рабочих «Водоканала» была переведена на казарменное положение, но жителям приходилось также брать воду из повреждённых труб и прорубей[66].

Число жертв голода стремительно росло — каждый день в Ленинграде умирало более 4000 человек, что в сто раз превышало показатели смертности в мирное время. Были дни, когда умирало 6—7 тысяч человек. Только в декабре умерло 52 881 человек, потери же за январь—февраль — 199 187 человек[67]. Мужская смертность существенно превышала женскую — на каждые 100 смертей приходилось в среднем 63 мужчины и 37 женщин. К концу войны женщины составляли основную часть городского населения.

Воздействие холода[править | править вики-текст]

Ещё одним важным фактором роста смертности стал холод. С наступлением зимы в городе практически кончились запасы топлива: выработка электроэнергии составляла всего 15 % от довоенного уровня. Прекратилось централизованное отопление домов, замёрзли или были отключены водопровод и канализация. Остановилась работа практически на всех фабриках и заводах (кроме оборонных). Часто пришедшие на рабочее место горожане не могли выполнить свою работу из-за отсутствия подачи воды, тепла и энергии.

Зима 1941—1942 годов оказалась значительно холоднее и продолжительнее обычного. Зима 1941—1942 по совокупным показателям является одной из самых холодных за весь период систематических инструментальных наблюдений за погодой в Санкт-Петербурге — Ленинграде. Среднесуточная температура устойчиво опустилась ниже 0 °С уже 11 октября, и стала устойчиво положительной после 7 апреля 1942 года — климатическая зима составила 178 дней, то есть половину года. За этот период было 14 дней со среднесуточной t > 0 °С, в основном в октябре, то есть практически не отмечалось привычных для зимней ленинградской погоды оттепелей. Даже в мае 1942 года наблюдалось 4 дня с отрицательной среднесуточной температурой, 7 мая максимальная температура днём поднялась лишь до +0,9 °С[68]. Зимой было также много снега: высота снежного покрова к концу зимы была более полуметра. По максимальной высоте снежного покрова (53 см) апрель 1942 года является рекордсменом за весь период наблюдений, по 2013 год включительно[69].

- Среднемесячная температура в октябре была +1,4 °С (среднее значение за период 1753—1940 года составляет +4,6 °С), что на 3,1 °С ниже нормы. В середине месяца морозы доходили до −6 °С. К концу месяца установился снежный покров.

- Средняя температура ноября 1941 года составила −4,2 °С (средняя многолетняя — −1,1 °С), ход температур был от +1,6 до −13,8 °С.

- В декабре среднемесячная температура опустилась до −12,5 °С (при средней многолетней за 1753—1940 −6,2°С). Температура колебалась от +1,6 до −25,3 °С.

- Первый месяц 1942 года был самым холодным этой зимой. Средняя температура месяца была −18,7 °С (средняя t за период 1753—1940 года — −8,8°С). Мороз доходил до −32,1 °С, максимальная температура — +0,7 °С. Средняя глубина снега достигла 41 см (средняя глубина за 1890—1941 года — 23 см).

- Февральская среднемесячная температура составила −12,4 °С (средняя многолетняя — −8,3 °С), ход температуры от −0,6 до −25,2 °С.

- Март был немногим теплее февраля — средняя t = −11,6 °С (при средней за 1753—1940 t = −4,5 °С). Температура изменялась от +3,6 до −29,1 °С в середине месяца. Март 1942 года стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений по 2013 год.

- Среднемесячная температура апреля была близка к средним значениям (+2,4 °С) и составила +1,8 °С, в то же время минимум температуры составил −14,4 °С[68][69].

В книге «Воспоминания» Дмитрия Сергеевича Лихачёва, о годах блокады сказано:

Жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт[править | править вики-текст]

Зимой в жилых домах не работала канализация, водопровод в январе 1942 года действовал лишь в 85 домах.[70] Главным отопительным средством для большинства обитаемых квартир стали особые маленькие печки, буржуйки. В них жгли всё, что могло гореть, в том числе мебель и книги. Деревянные дома разбирали на дрова. Добыча топлива стала важнейшей частью быта ленинградцев. Из-за нехватки электроэнергии и массовых разрушений контактной сети прекратилось движение городского электротранспорта, в первую очередь трамваев: 8 декабря 1941 года Ленэнерго прекратило подачу электроэнергии и произошло частичное погашение тяговых подстанций. На следующий день по решению горисполкома были упразднены восемь трамвайных маршрутов. Впоследствии отдельные вагоны ещё двигались по ленинградским улицам, окончательно остановившись 3 января 1942 года после того, как полностью прекратилась подача электроэнергии. 52 поезда так и замерли на заснеженных улицах. Троллейбус перестал работать раньше трамвая. Подвижной состав троллейбусного депо был рассредоточен по улицам из-за того, что депо уже находилось в непосредственной близости от фронта. Занесённые снегом троллейбусы простояли на улицах всю зиму. Более 60 машин были разбиты, сгорели или получили серьёзные повреждения. Это стало ещё одной причиной увеличения смертности. По свидетельству Д. С. Лихачёва,

«Свеча горела с двух концов» — эти слова выразительно характеризовали положение жителя города, жившего в условиях голодного пайка и огромных физических и психологических нагрузок. В большинстве случаев семьи вымирали не сразу, а по одному, постепенно. Яркий пример тому, знаменитая история семьи Савичевых. Пока кто-то мог ходить, он приносил продукты по карточкам. Улицы были занесены снегом, который не убирался всю зиму, поэтому передвижение по ним было очень затруднено.

Организация стационаров и столовых усиленного питания[править | править вики-текст]

По решению бюро горкома ВКП(б) и Ленгорисполкома было организовано дополнительное лечебное питание по повышенным нормам в специальных стационарах, созданных при заводах и фабриках, а также в 105 городских столовых. Стационары функционировали с 1 января до 1 мая 1942 г. и обслужили 60 тыс. человек. С конца апреля 1942 г. по решению Ленгорисполкома сеть столовых усиленного питания была расширена. На территории фабрик, заводов и учреждений вместо стационаров их было создано 89. 64 столовые были организованы за пределами предприятий. Питание в этих столовых производилось по специально утверждённым нормам. С 25 апреля по 1 июля 1942 г. ими воспользовались 234 тыс. человек, из них 69 % — рабочие, 18,5 % — служащие и 12,5 % — иждивенцы.[52]

В январе 1942 г. при гостинице «Астория» начал работать стационар для учёных и творческих работников. В столовой Дома учёных в зимние месяцы питалось от 200 до 300 человек.[71] 26 декабря 1941 г. Ленинградским горисполкомом было дано распоряжение конторе «Гастроном» организовать с доставкой на дом единовременную продажу по государственным ценам без продкарточек академикам и членам-корреспондентам АН СССР: масла животного — 0.5 кг, муки пшеничной — 3 кг, консервов мясных или рыбных — 2 коробки, сахара 0.5 кг, яиц — 3 десятка, шоколада — 0.3 кг, печенья — 0.5 кг, и виноградного вина — 2 бутылки.

По решению горисполкома с января 1942 г. в городе открываются новые детские дома. За 5 месяцев в Ленинграде было организовано 85 детских домов, принявших 30 тыс. детей, оставшихся без родителей.[72] Командование Ленинградского фронта и руководство города стремилось обеспечить детские дома необходимым питанием. Постановлением Военного совета фронта от 7 февраля 1942 г. утверждались следующие месячные нормы снабжения детских домов на одного ребёнка: мясо — 1.5 кг, жиры — 1 кг, яйцо — 15 штук, сахар — 1.5 кг, чай — 10 г, кофе — 30 г, крупа и макароны — 2.2 кг, хлеб пшеничный — 9 кг, мука пшеничная — 0.5 кг, сухофрукты — 0.2 кг, мука картофельная — 0.15 кг.[73]

При вузах открываются свои стационары, где учёные и другие работники вузов в течение 7-14 дней могли отдохнуть и получить усиленное питание, которое состояло из 20 г кофе, 60 г жиров, 40 г сахара или кондитерских изделий, 100 г мяса, 200 г крупы, 0.5 яйца, 350 г хлеба, 50 г вина в сутки, причём продукты выдавались с вырезанием купонов из продовольственных карточек.[74]

Также было организовано дополнительное снабжение руководства города и области. По сохранившимся свидетельствам, руководство Ленинграда не испытывало трудностей в питании и отоплении жилых помещений. Дневники партийных работников того времени сохранили следующие факты: в столовой Смольного были доступны любые продукты: фрукты, овощи, икра, булочки, пирожные. Молоко и яйца доставляли из подсобного хозяйства во Всеволожском районе. В специальном доме отдыха к услугам отдыхающих представителей номенклатуры было высококлассное питание и развлечения[75][76].

Инструктор отдела кадров горкома ВКП(б) Николай Рибковский был отправлен отдохнуть в партийный санаторий, где описывал в дневнике свой быт:

Вот уже три дня как я в стационаре горкома партии. По моему это просто-напросто семидневный дом отдыха и помещается он в одном из павильонов ныне закрытого дома отдыха партийного актива Ленинградской организации в Мельничном ручье. Обстановка и весь порядок в стационаре очень напоминает закрытый санаторий в городе Пушкине… С мороза, несколько усталый, вваливаешься в дом, с тёплыми уютными комнатами, блаженно вытягиваешь ноги… Каждый день мясное — баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса; рыбное — лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, 300 грамм белого и столько же чёрного хлеба на день… и ко всему этому по 50 грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину. Питание заказываешь накануне по своему вкусу. Товарищи рассказывают, что районные стационары нисколько не уступают горкомовскому стационару, а на некоторых предприятиях есть такие стационары, перед которыми наш стационар бледнеет.

Рибковский писал:[75][76]

В первом полугодии 1942 г. стационары, а затем столовые усиленного питания сыграли огромную роль в борьбе с недоеданием в среде руководства Ленинграда, восстановлении сил и здоровья значительного числа больных, что спасло тысячи ленинградцев от гибели. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы самих блокадников и данные поликлиник.[52]

Во втором полугодии 1942 г. для преодоления последствий голода было госпитализировано: в октябре — 12 699, в ноябре 14 738 больных, нуждающихся в усиленном питании. На 1 января 1943 года 270 тыс. ленинградцев получали повышенное по сравнению с общесоюзными нормами продовольственное обеспечение, ещё 153 тыс. человек посещали столовые с трехразовым питанием.[77], что стало возможным благодаря проведению более успешной, чем в 1941 году навигации 1942 года.[52]

Безнадзорные дети[править | править вики-текст]

В период зимы 1941—42 годов и ростом смертности от истощения, с каждым днем стало возрастать число детей, потерявших родителей. Матери и бабушки отдавали свою пайку хлеба малышам и погибали от истощения[78] [79] [80].

Я долго ждал, когда же наконец расскажут о детях, которые по хлебным карточкам были приравнены к нахлебникам возле скудного стола блокированного города, но которые, обуреваемые желанием помочь взрослым оборонять город, строили баррикады, сбрасывали «зажигалки», выслеживали вражеских сигнальщиков, проверяли светомаскировку и даже работали на заводах, подставляя под ноги ящики, чтобы дотянуться до станка.

— [81].

Было и по другому:

Что тяжелее тех минут, Когда под вьюгой одичалой

Они На кладбище везут

Детей, зашитых в одеяла.

— [82].

Использование пищевых заменителей[править | править вики-текст]

Большую роль в преодолении проблемы снабжения продовольствием играло использование пищевых заменителей, перепрофилирование на их производство старых предприятий и создание новых. В справке секретаря горкома ВКП(б) Я.Ф Капустина на имя А. А. Жданова сообщается об использовании заменителей в хлебной, мясной, кондитерской, молочной, консервной промышленности, в общественном питании. Впервые в СССР в хлебопекарной промышленности была использована пищевая целлюлоза, производимая на 6-ти предприятиях, что позволило увеличить выпечку хлеба на 2 230 тонн. В качестве добавок при изготовлении мясной продукции были использованы соевая мука, кишки, технический альбумин, получаемый из яичного белка, плазмы крови животных, молочной сыворотки. В результате было произведено дополнительно 1 360 т мясопродуктов, в том числе столовой колбасы — 380 т, студня 730 т, альбуминовой колбасы — 170 т и хлебца растительно-кровяного — 80 т. В молочной промышленности переработано 320 тонн сои и 25 тонн хлопкового жмыха, что дало дополнительно продукции 2 617 т, в том числе: соевого молока 1 360 т, соевых молокопродуктов (простокваша, творог, сырники и др.) — 942 т. Группой учёных Лесотехнической академии под руководством В. И. Калюжного была разработана технология получения пищевых дрожжей из древесины. Широко использовалась технология приготовления витамина С в виде настоя лапок хвои. Только до декабря было изготовлено более 2 млн доз этого витамина. В общественном питании широко использовалось желе, которое готовили из растительного молока, соков, глицерина и желатина. Для производства желе также использовались отходы овсяного помола и клюквенный жмых. Пищевая промышленность города выпускала глюкозу, щавельную кислоту, каротин, таннин[52].

Попытки прорыва блокады[править | править вики-текст]

Попытка прорыва. Плацдарм «Невский пятачок»[править | править вики-текст]

Осенью 1941 года, сразу после установления блокады, советские войска предприняли две операции с целью восстановления сухопутной связи Ленинграда с остальной страной. Наступление велось в районе так называемого «синявинско-шлиссельбургского выступа»[83], ширина которого вдоль южного побережья Ладожского озера была всего 12 км. Однако немецкие войска смогли создать мощные укрепления. Советская армия понесла большие потери, но так и не сумела продвинуться вперёд. Солдаты, которые прорывали кольцо блокады со стороны Ленинграда, были сильно истощены.

Основные бои велись на так называемом «Невском пятачке» — узкой полосе земли шириной в 500—800 метров и длиной около 2,5-3,0 км (это по воспоминаниям И. Г. Святова) на левом берегу Невы, удерживаемом войсками Ленинградского фронта. Весь пятачок простреливался врагом, и советские войска, постоянно пытавшиеся расширить этот плацдарм, несли тяжелейшие потери. Однако, сдача пятачка означала бы повторное форсирование полноводной Невы, и задача прорыва блокады намного усложнялась. Всего за 1941—1943 годы на «Невском пятачке» погибло около 50 000 советских солдат[84].

В начале 1942 года высшее советское командование, воодушевлённое успехом в Тихвинской наступательной операции, решило предпринять силами Волховского фронта при поддержке Ленинградского фронта попытку полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Однако, изначально имевшая стратегические задачи Любанская операция развивалась с большим трудом, а в конечном итоге завершилась окружением и разгромом 2-й ударной армии Волховского фронта. В августе — сентябре 1942 года советские войска предприняли ещё одну попытку прорыва блокады. Хотя Синявинская операция не достигла поставленных целей, войскам Волховского и Ленинградского фронтов удалось сорвать план немецкого командования по захвату Ленинграда под кодовым наименованием «Северное сияние» (нем. Nordlicht).

Таким образом, в течение 1941—1942 годов было предпринято несколько попыток прорыва блокады, но все они оказались неудачными. Район между Ладожским озером и посёлком Мга, в котором расстояние между линиями Ленинградского и Волховского фронтов было всего 12—16 километров (так называемый «синявинско-шлиссельбургский выступ»), продолжали прочно удерживать части 18-й армии вермахта.

Весна — лето 1942 года[править | править вики-текст]

Партизанский обоз для блокадного Ленинграда[править | править вики-текст]

29 марта 1942 года в Ленинград прибыл из Псковской и Новгородской областей партизанский обоз с продовольствием для жителей города. Событие имело огромное воодушевляющее значение и продемонстрировало неспособность противника контролировать тыл своих войск, и возможность деблокирования города регулярной Красной армией, раз это удалось сделать партизанам[85].

Организация подсобных хозяйств[править | править вики-текст]

В предвоенные годы, согласно коммунистической идеологии, населению запрещалось иметь частные подсобные хозяйства и делать сколько-нибудь существенные запасы продовольствия.[62]

19 марта 1942 года исполком Ленсовета принял положение «О личных потребительских огородах трудящихся и их объединений», предусматривающее развитие личного потребительского огородничества как в самом городе, так и пригородах. Помимо собственно индивидуального огородничества, были созданы и подсобные хозяйства на предприятиях[86]. Для этого расчищались свободные участки земли, примыкающие к предприятиям, и сотрудникам предприятий по спискам, утверждаемым руководителями предприятий, предоставлялись участки площадью 2-3 сотки для личных огородов. Подсобные хозяйства охранялись круглосуточно силами персонала предприятий. Владельцам огородов оказывалась помощь в приобретении рассады и её экономном использовании. Так, при рассадке картофеля использовались только небольшие части плода с проросшим «глазком».

Кроме того, Ленгорисполком обязал некоторые предприятия обеспечить жителей необходимым инвентарём, а также выпустить пособия по сельскому хозяйству («Агроправила для индивидуального овощеводства», статьи в Ленинградской правде, и др.).

Всего весной 1942 года было создано 633 подсобных хозяйства и 1468 объединений огородников, общий валовой сбор от совхозов, индивидуального огородничества и подсобных хозяйств за 1942 год составил 77 тыс. тонн[86].

Уменьшение смертности[править | править вики-текст]

Весной 1942 года, в связи с потеплением и улучшением питания значительно сократилось количество внезапных смертей на улицах города. Так, если в феврале на улицах города было подобрано около 7000 трупов, то в апреле — примерно 600, а в мае — 50 трупов. При довоенной смертности в 3000 человек, в январе—феврале 1942 года в городе умирали ежемесячно примерно 130 000 человек, в марте умерло 100 000 человек, в мае — 50 000 человек, в июле — 25 000 человек, в сентябре — 7000 человек. Всего же, согласно последним исследованиям, за первый, самый тяжёлый год блокады погибли приблизительно 780 000 ленинградцев[87].

В марте 1942 года все трудоспособное население вышло на очистку города от мусора. В апреле—мае 1942 года произошло дальнейшее улучшение условий жизни населения: началось восстановление коммунального хозяйства. Возобновилась работа многих предприятий.

Восстановление движения городского общественного транспорта[править | править вики-текст]

Весной 1942 года городские власти распорядились убрать с улиц стоявшие троллейбусы. Своим ходом машины идти не могли, пришлось организовывать буксировку.

8 марта впервые было дано напряжение в сеть. Началось восстановление трамвайного хозяйства города, пущен грузовой трамвай. 15 апреля 1942 года было дано напряжение на центральные подстанции и пущен регулярный пассажирский трамвай сначала по 6 маршрутам. Чтобы вновь открыть грузовое и пассажирское движение, потребовалось восстановить примерно 150 км контактной сети — около половины всей эксплуатируемой в то время сети. Пуск троллейбуса весной 1942 года городские власти сочли нецелесообразным[88].

Официальная статистика[править | править вики-текст]

1942—1943 годы[править | править вики-текст]

1942 год. Активизация обстрела. Контрбатарейная борьба[править | править вики-текст]

В апреле — мае немецкое командование в ходе операции «Айсштосс» безуспешно попыталось уничтожить стоящие на Неве корабли Балтийского флота.

К лету руководство нацистской Германии приняло решение активизировать боевые действия на Ленинградском фронте, и в первую очередь, усилить артиллерийские обстрелы и бомбардировки города.

Вокруг Ленинграда были развернуты новые артиллерийские батареи. Были, в частности, развернуты сверхтяжёлые орудия на железнодорожных платформах. Они били снарядами на расстояние 13, 22 и даже 28 км. Вес снарядов достигал 800—900 кг. Немцы составили схему города и наметили несколько тысяч самых важных целей, которые обстреливались ежедневно.

В это время Ленинград превращается в мощный укреплённый район. Было создано 110 крупных узлов обороны, оборудовались многие тысячи километров траншей, ходов сообщений и других инженерных сооружений. Это создало возможность производить скрытную перегруппировку войск, отвод солдат с передовой, подтягивание резервов. В результате резко сократилось количество потерь советских войск от осколков снарядов и вражеских снайперов. Была налажена разведка и маскировка позиций. Организуется контрбатарейная борьба с осадной артиллерией противника. В результате значительно снизилась интенсивность обстрелов Ленинграда вражеской артиллерией. В этих целях умело использовалась корабельная артиллерия Балтийского флота. Были выдвинуты вперед позиции тяжёлой артиллерии Ленинградского фронта, часть её переброшена через Финский залив на Ораниенбаумский плацдарм, что позволило увеличить дальность стрельбы, причём во фланг и тыл артиллерийским группировкам противника. Были выделены специальные самолёты-корректировщики и аэростаты наблюдения. Благодаря этим мерам, в 1943 году количество артиллерийских снарядов, упавших на город, уменьшилось примерно в 7 раз[89].

1943 год. Прорыв блокады[править | править вики-текст]

Моряки Балтийского флота с маленькой девочкой Люсей, родители которой умерли в блокаду. Ленинград, 1 мая 1943 года.

12 января, после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и продолжавшейся 2 часа 10 минут, в 11 часов 67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная армии Волховского фронта перешли в наступление и к исходу дня продвинулись на три километра навстречу друг другу с востока и запада. Несмотря на упорное сопротивление противника, к исходу 13 января расстояние между армиями сократилось до 5—6 километров, а 14 января — до двух километров. Командование противника, стремясь любой ценой удержать Рабочие посёлки № 1 и 5 и опорные пункты на флангах прорыва, поспешно перебрасывало свои резервы, а также части и подразделения с других участков фронта. Группировка противника, находящаяся к северу от посёлков, несколько раз безуспешно пыталась прорваться через узкую горловину на юг к своим главным силам.

18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе Рабочих посёлков № 1 и 5. В этот же день был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8—11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. За семнадцать суток по берегу были проложены автомобильная и железная (так называемая «Дорога победы») дороги. В последующем войска 67-й и 2-й Ударной армий пытались продолжить наступление в южном направлении, но безуспешно. Противник непрерывно перебрасывал в район Синявино свежие силы: с 19 по 30 января было подтянуто пять дивизий и большое количество артиллерии. Чтобы исключить возможность повторного выхода противника к Ладожскому озеру войска 67-й и 2-й ударной армий перешли к обороне. К моменту прорыва блокады в городе оставалось около 800 тысяч человек гражданского населения. Многие из этих людей в течение 1943 года были эвакуированы в тыл.

Пищевые комбинаты стали постепенно переходить на продукцию мирного времени. Известно, например, что уже в 1943 году на Кондитерской фабрике имени Н. К. Крупской было произведено три тонны конфет хорошо известной ленинградской марки «Мишка на Севере»[90].

После прорыва кольца блокады в районе Шлиссельбурга противник, тем не менее, серьёзно укреплял рубежи на южных подступах к городу. Глубина немецких линий обороны в районе Ораниенбаумского плацдарма достигала 20 км.

1944 год. Полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады[править | править вики-текст]

14 января войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. Уже к 20 января советские войска добились значительных успехов: соединения Ленинградского фронта разгромили красносельско-ропшинскую группировку противника, а части Волховского фронта освободили Новгород. Это позволило 21 января Л. А. Говорову и А. А. Жданову обратиться к И. В. Сталину:

В связи с полным освобождением г. Ленинграда от вражеской блокады и от артиллерийских обстрелов противника просим разрешить:

1. Издать и опубликовать по этому поводу приказ войскам фронта.

2. В честь одержанной победы произвести в Ленинграде 27 января с/г в 20.00 часов салют двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырёх орудий[91].

И. В. Сталин удовлетворил просьбу командования Ленинградского фронта и 27 января в Ленинграде был произведён салют в ознаменование окончательного освобождения города от блокады, которая продолжалась 872 дня. Приказ победоносным войскам Ленинградского фронта, вопреки установившемуся порядку, был подписан Л. А. Говоровым, а не Сталиным. Такой привилегии не удостаивался ни один из командующих фронтами во время Великой Отечественной войны.

Эвакуация жителей[править | править вики-текст]

Ситуация на начало блокады[править | править вики-текст]

Эвакуация жителей города началась уже 29.06.1941 (первые поезда) и носила организованный характер. В конце июня была создана Городская комиссия по эвакуации. Началась разъяснительная работа среди населения о необходимости выезда из Ленинграда, так как многие жители не хотели покидать свои дома[92]. До германского нападения на СССР никаких заранее разработанных планов эвакуации населения Ленинграда не существовало[93]. Возможность достижения немцами города считалась минимальной.

Первая волна эвакуации[править | править вики-текст]

Самый первый этап эвакуации продолжался с 29 июня по 27 августа, когда части Вермахта захватили железную дорогу, связывающую Ленинград с лежащими к востоку от него областями. Этот период характеризовался двумя особенностями:

- Нежеланием жителей уезжать из города;

- Много детей из Ленинграда было эвакуировано в районы Ленинградской области. Впоследствии это привело к тому, что 175 000 детей было возвращено обратно в Ленинград.

За этот период из города было вывезено 488 703 человека, из них 219 691 детей (вывезено 395 091, но впоследствии 175 000 возвращено обратно) и 164 320 рабочих и служащих, эвакуировавшихся вместе с предприятиями[94].

Вторая волна эвакуации[править | править вики-текст]

Во второй период эвакуация проводилась тремя способами:

- эвакуация через Ладожское озеро водным транспортом до Новой Ладоги, а затем до станции Волховстрой автотранспортом;

- эвакуация авиацией;

- эвакуация по ледовой дороге через Ладожское озеро.

За этот период водным транспортом было вывезено 33 479 человек (из них 14 854 человек — не ленинградского населения), авиацией — 35 114 (из них 16 956 не ленинградского населения), походным порядком через Ладожское озеро и неорганизованным автотранспортом с конца декабря 1941 и до 22 января 1942 года — 36 118 человек (население не из Ленинграда), с 22 января по 15 апреля 1942 года по «Дороге жизни» — 554 186 человек[94].

В общей сложности за время второго периода эвакуации — с сентября 1941 по апрель 1942 года — из города, в основном по «Дороге жизни» через Ладожское озеро, были вывезены около 659 тысяч человек.

Третья волна эвакуации[править | править вики-текст]

С мая по октябрь 1942 года вывезли 403 тысячи человек. Всего же за период блокады из города были эвакуированы 1,5 млн человек. К октябрю 1942 года эвакуация была завершена.

Последствия[править | править вики-текст]

Последствия для эвакуантов[править | править вики-текст]

Часть истощённых людей, вывезенных из города, так и не удалось спасти. Несколько тысяч человек умерли от последствий голода уже после того, как их переправили на «Большую землю». Врачи далеко не сразу научились ухаживать за голодавшими людьми. Были случаи, когда они умирали, получив большое количество качественной пищи, которая для истощённого организма оказывалась по существу ядом. Вместе с тем, жертв могло бы быть гораздо больше, если бы местные власти областей, где размещали эвакуируемых, не предприняли чрезвычайных усилий по обеспечению ленинградцев продовольствием и квалифицированной медицинской помощью.

Многие эвакуированные не смогли после войны вернуться домой в Ленинград. Обосновывались навсегда на «Большой земле». Долгое время город был закрыт. Для возвращения необходим был «вызов» от родных. У большинства выживших родственников не было. Вернувшимся после «открытия» Ленинграда, в свои квартиры попасть не удавалось, жилье блокадников своевольно занимали другие люди.

Последствия для городского руководства[править | править вики-текст]

Блокада стала жестоким экзаменом для всех городских служб и ведомств, обеспечивавших жизнедеятельность огромного города. Ленинград дал уникальный опыт организации жизни в условиях голода. Обращает на себя внимание следующий факт: во время блокады, в отличие от многих других случаев массового голода, не произошло никаких крупных эпидемий, несмотря на то, что гигиена в городе была, конечно, гораздо ниже нормального уровня из-за почти полного отсутствия водопровода, канализации и отопления. Безусловно, предотвращению эпидемий помогла суровая зима 1941—1942 годов. Вместе с тем исследователи указывают и на эффективные профилактические меры, принятые медицинской службой.

Врач и соавтор книги «Медики и блокада» Татьяна Михайловна Голубева:

Снабжение города[править | править вики-текст]

Из членов правительства снабжением Ленинграда занимались Косыгин и Микоян. [Ответственные] каждый час знали точно, сколько вагонов подошло к фронту, сколько сумели переправить. Когда самолеты прилетали, сколько привезли молока для детей, шоколада. Сталин каждый день спрашивал об этом. Пока была возможность, до последнего дня мы туда подвозили продовольствие, на маленьких военных корабликах, обстреливаемых со всех сторон. Потом на самолетах везли легкие, но калорийные продукты. Тот же шоколад, яичный порошок. Делали все, что могли. Нам, например, здорово помог бывший начальник Ленинградского статистического управления Володарский. Он хорошо знал, где какие запасы. С его помощью нашли трубы, рельсы. Это очень помогло нам построить трубопровод в Ленинград. Там появился бензин.

— из воспоминаний Михаила Смиртюкова, помощника заместителя председателя Совнаркома СССР

После того как Ленинград был отрезан от всех стратегических сухопутных линий снабжения с остальной страной, доставка грузов и боеприпасов в город была организована по Ладожскому озеру — до его западного побережья, контролируемого осажденными войсками Ленинградского фронта. Оттуда по Ириновской железной дороге грузы доставлялись непосредственно в Ленинград. В период чистой воды снабжение происходило водным транспортом, в период ледостава через озеро работала авто-гужевая дорога. Средствами автотранспорта по замёрзшему Ладожскому озеру с 23 ноября по 1 декабря 1941 года за 9 дней было перевезено 800 тонн муки, а 22 декабря показатели превысили цифру 700 тонн муки в день.[96] С февраля 1943 года для снабжения Ленинграда стала использоваться железная дорога, построенная через освобождённое во время прорыва блокады побережье Ладоги.

Доставка грузов также производилась авиатранспортом. До начала полноценной работы ледовой трассы авиаснабжение города составляло значительную часть от всего грузопотока. Меры организационного характера для установления массовых воздушных перевозок в осаждённый город руководство Ленинградского фронта и руководство города предпринимало с начала сентября.[97] Для налаживания воздушной связи города со страной 13 сентября 1941 года Военный совет Ленинградского фронта принял постановление «Об организации транспортной воздушной связи между Москвой и Ленинградом»[98]. 20 сентября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял постановление «Об организации транспортной воздушной связи между Москвой и Ленинградом», согласно которому предполагалось доставлять в город ежедневно 100 т грузов и эвакуировать 1000 человек.[99] Для перевозок стала использоваться базировавшаяся в Ленинграде Особая северная авиагруппа гражданского флота и включённый в её состав Особый Балтийский авиационный отряд.[98] Также выделялись три эскадрильи Московской авиагруппы особого назначения (МАГОН) в составе 30 самолётов Ли-2, которые совершили первый рейс в Ленинград 16 сентября. Позже было увеличено число подразделений участвующих в авиаснабжении, так же для перевозок использовались тяжёлые бомбардировщики.[100] В качестве основной тыловой базы, куда по железной дороге завозились грузы и откуда они распределялись по ближайшим аэродромам для отправки в Ленинград, был выбран населённый пункт Хвойная на востоке Ленинградской области. Для приёма самолётов в Ленинграде были выбраны Комендантский аэродром и строящийся аэродром Смольное.[101] Прикрытие авиаперевозок осуществляли три истребительных авиаполка.[102] Вначале основная часть грузов состояла из изделий промышленной и военной продукции, а с ноября основой перевозок в Ленинград стали пищевые продукты.[103] 9 ноября вышло постановление ГКО о выделении авиации для доставки грузов в Ленинград. В нём предписывалось выделить к 26 работающим на линии самолётам ПС-84 ещё 24 самолёта этой модели и на срок в 5 дней 10 ТБ-3. На пятидневный срок была обозначена норма доставки грузов в 200 т в сутки включая: 135 т концентратов пшённой каши и горохового супа, 20 т мясных копчёностей, 20 т жиров и 10 т сухого молока и яичного порошка.[104] 21 ноября в город была доставлена максимальная масса грузов — 214 т.[105] С сентября по декабрь в Ленинград авиатранспортом было доставлено более 5 тыс. т продовольствия и вывезено 50 тыс. человек, из них более 13 тыс. — военнослужащие подразделений перебрасываемых под Тихвин.[106][107]