Апогей сталинизма

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 112.

Обновлено 10 Июня, 2022

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 112.

Обновлено 10 Июня, 2022

Определение «апогей сталинизма» можно применить к периоду истории СССР в послевоенные годы, в 1945–1953 гг., когда культ личности руководителя страны достиг максимума. С этим связана сталиниана — явление в культуре, сфокусированное на образе Сталина в изобразительном искусстве и кинематографе, а также новый виток репрессий. Культ его личности продолжал жить даже через некоторое время после смерти Сталина в 1953 году.

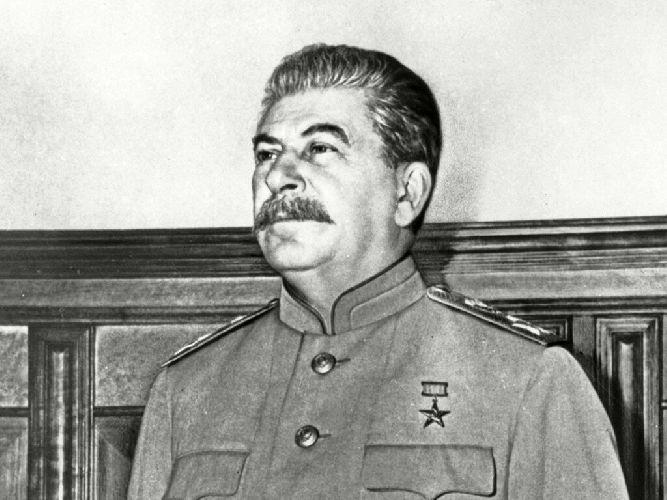

Сталин в послевоенный период

Кратко говоря о причинах апогея сталинизма, одной из них можно считать победу в Великой Отечественной войне, когда Сталин занимал все ключевые должности в руководстве, кроме Председателя Президиума Верховного Совета. На последней в 1946–1953 годах находился Николай Шверник.

В июне 1945 года Сталин получил звание генералиссимуса СССР, чтобы как-то выделиться на фоне многочисленных маршалов, плеяды полководцев, которые привели страну к победе.

Прочным было и его положение как лидера блока социалистических стран на международной арене. К 1953 году три их них находились в Азии: Северная Корея, Китайская Народная Республика и Монголия. Остальные были европейскими:

- Польша;

- Венгрия;

- Чехословакия;

- Румыния;

- Болгария;

- Албания;

- Германская Демократическая Республика.

Исключением стала Югославия, которая первые три года после окончания Второй мировой войны относилась к блоку соцстран, а в 1948–1949 годах отношения с ней стали враждебными.

Послевоенная пятилетка, завершившаяся в конце 1949 года, привела к быстрому восстановлению экономики страны за короткий срок. Несмотря на репрессии, население в основном было лояльным.

В послевоенные годы Сталин совмещал должности Председателя Совета Министров и секретаря партии, переименованной на XIX съезде в октябре 1952 года в КПСС. Он скончался 5 марта 1953 года, но ещё несколько лет в СССР существовали признаки культа личности — объекты его имени, памятники, фильмы.

Особенности культа личности и репрессии

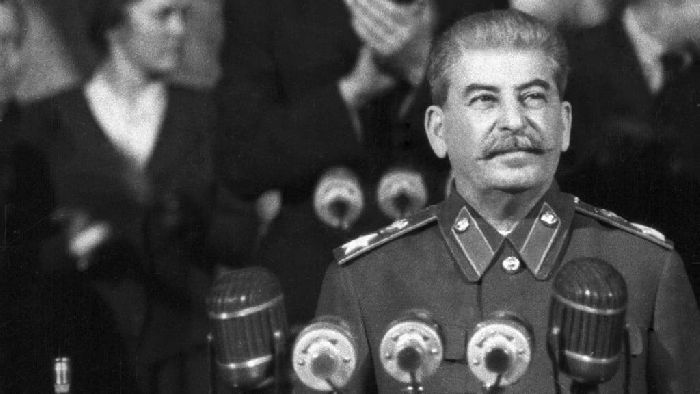

В 1945–1953 годах в честь Сталина было названо множество объектов, в том числе и в социалистических странах, а также установлено множество памятников и снято несколько фильмов, после его смерти удалённых из проката — «Огни Баку», «Падение Берлина», «Сталинградская битва».

Послевоенный период запомнился в СССР борьбой с инакомыслием и репрессиями. Власти проводили депортацию неугодных элементов с присоединённых территорий на западе страны, из Прибалтики, Молдовы, УССР и БССР. В опалу попали маршалы Жуков и Новиков, а генералы Понеделин и Кириллов были расстреляны.

Репрессии ударили по партийным работникам, а к таковым относились «Ленинградское дело» 1948 года и «Дело врачей» 1953 года. Несмотря на поддержку Советским Союзом Израиля, имели место репрессии против еврейской интеллигенции и членов Еврейского антифашистского комитета.

Послевоенная борьба с «космополитизмом» коснулась литературы и искусства, учёных или писателей могли обвинить в низкопоклонстве. Одним из её проявлений стала борьба с вейсманизмом-морганизмом в биологии.

Что мы узнали?

Смысл понятия «апогей сталинизма» второй половины 1940-х — начала 1950-х заключается в прославлении руководителя партии и правительства, как в СССР, так и в соцстранах, а также в культуре и искусстве. Всё это сопровождалось репрессиями против разных слоёв общества, от крестьян до интеллигенции и генералитета.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 112.

А какая ваша оценка?

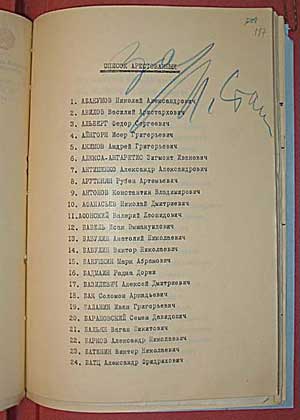

Сталинские репрессии — массовые репрессии, осуществлявшиеся в СССР в 1930-е — 1950-е годы и обычно связываемые с именем И. В. Сталина, фактического руководителя государства в этот период.

Многие исследователи относят к жертвам сталинских репрессий осуждённых по ст. 58 УК РСФСР 1926 года («контрреволюционные преступления»), а также жертв раскулачивания (начало 1930-х гг.).

Многие историки рассматривают сталинские репрессии как продолжение политических репрессий со стороны большевиков в Советской России, которые начались сразу после Октябрьской революции 1917 года. При этом жертвами репрессий становились не только активные политические противники большевиков, но и люди, просто выражавшие несогласие с их политикой. Репрессии проводились также по социальному признаку (против бывших полицейских, жандармов, чиновников царского правительства, священников, а также бывших помещиков и предпринимателей). Однако ряд исследователей, в основном придерживающихся левых политических взглядов, в том числе марксистов, считающих себя противниками сталинизма, например, троцкисты, считают сталинские репрессии отходом советского руководства от политики большевиков. При этом подчеркивается, что значительная часть жертв сталинских репрессий была членами Коммунистической партии, партийными, советскими, военными и прочими руководящими деятелями. Ряд историков считает, что красный террор большевиков, в отличие от сталинских репрессий, происходил в объективных исторических условиях Гражданской войны, способствовавших ожесточению всех политических сил, что привело также и к белому террору. При этом ответственность за политические репрессии со стороны красных и белых в период Гражданской войны и за последующее установление сталинской диктатуры возлагается на обе стороны, участвовавшие в Гражданской войне.

Политические репрессии продолжились и после окончания гражданской войны. Уже тогда, как стало известно впоследствии, большинство дел о политических преступлениях были в действительности построены на фальсифицированных обвинениях («Дело лицеистов», «Дело фокстротистов», Шахтинское дело).

С началом принудительной коллективизации сельского хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920-х — начале 1930-х годов, а также укреплением личной власти Сталина репрессии приобрели массовый характер. Особенного размаха они достигли в 1937—1938 годы, когда органами НКВД было арестовано 1,58 млн человек и приговорено к расстрелу 682 тыс. человек.

С разной степенью интенсивности политические репрессии продолжались до самой смерти Сталина в марте 1953 г.

Идеологическая основа репрессий

Идеологическая база сталинских репрессий (уничтожение «классовых врагов», борьба с национализмом и «великодержавным шовинизмом» и т. д.) сформировалась ещё в годы гражданской войны. Самим Сталиным новый подход (концепция «усиления классовой борьбы по мере завершения строительства социализма») был сформулирован на пленуме ЦК ВКП(б) в июле 1928 года:

| Мы говорим часто, что развиваем социалистические формы хозяйства в области торговли. А что это значит? Это значит, что мы тем самым вытесняем из торговли тысячи и тысячи мелких и средних торговцев. Можно ли думать, что эти вытесненные из сферы оборота торговцы будут сидеть молча, не пытаясь сорганизовать сопротивление? Ясно, что нельзя.

Мы говорим часто, что развиваем социалистические формы хозяйства в области промышленности. А что это значит? Это значит, что мы вытесняем и разоряем, может быть, сами того не замечая, своим продвижением вперед к социализму тысячи и тысячи мелких и средних капиталистов-промышленников. Можно ли думать, что эти разоренные люди будут сидеть молча, не пытаясь сорганизовать сопротивление? Конечно, нельзя. Мы говорим часто, что необходимо ограничить эксплуататорские поползновения кулачества в деревне, что надо наложить на кулачество высокие налоги, что надо ограничить право аренды, не допускать права выборов кулаков в Советы и т. д., и т. п. А что это значит? Это значит, что мы давим и тесним постепенно капиталистические элементы деревни, доводя их иногда до разорения. Можно ли предположить, что кулаки будут нам благодарны за это, и что они не попытаются сорганизовать часть бедноты или середняков против политики Советской власти? Конечно, нельзя. Не ясно ли, что все наше продвижение вперед, каждый наш сколько-нибудь серьезный успех в области социалистического строительства является выражением и результатом классовой борьбы в нашей стране? Но из всего этого вытекает, что, по мере нашего продвижения вперед, сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться, а Советская власть, силы которой будут возрастать все больше и больше, будет проводить политику изоляции этих элементов, политику разложения врагов рабочего класса, наконец, политику подавления сопротивления эксплуататоров, создавая базу для дальнейшего продвижения вперед рабочего класса и основных масс крестьянства. Нельзя представлять дело так, что социалистические формы будут развиваться, вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отступать молча, уступая дорогу нашему продвижению, что затем мы вновь будем продвигаться вперед, а они — вновь отступать назад, а потом «неожиданно» все без исключения социальные группы, как кулаки, так и беднота, как рабочие, так и капиталисты, окажутся «вдруг», «незаметно», без борьбы и треволнений, в лоно социалистического общества. Таких сказок не бывает и не может быть вообще, в обстановке диктатуры-пролетариата — в особенности. Не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои позиции, не пытаясь сорганизовать сопротивление. Не бывало и не будет того, чтобы продвижение рабочего класса к социализму при классовом обществе могло обойтись без борьбы и треволнений. Наоборот, продвижение к социализму не может не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому продвижению, а сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению классовой борьбы. |

— И. В. Сталин, Речь «Об индустриализации и хлебной программе» 9 июля 1928 года на пленуме ЦК ВКП(б).

Ряд исследователей, в основном придерживающихся левых политических взглядов, в том числе марксистов, считающих себя противниками сталинизма, например, троцкисты, считают сталинские репрессии отходом советского руководства от политики большевиков. При этом подчёркивается, что значительная часть жертв сталинских репрессий была членами ВКП (б).

Репрессии 20-х годов XX века

«Массовые операции» ОГПУ летом 1927 года

К лету 1927 года СССР, ввиду проводившейся им политики по «экспорту революции», оказался втянутым в конфликт с Великобританией. 27 мая Великобритания расторгла британо-советские торговые и дипломатические отношения. В СССР эти события были преподнесены как подготовка к новой иностранной интервенции, в стране началось нагнетание «предвоенного психоза». Именно этот период некоторые историки ставят отправной точкой сталинских репрессий.

7 июня был убит полпред СССР в Польше П. Л. Войков. Сталин решает воспользоваться ситуацией для окончательного уничтожения монархических и вообще белых сил и разгрома внутрипартийной оппозиции. В тот же вечер Сталин, находящийся на отдыхе в Сочи, направил в Москву шифрограмму в которой потребовал: «Надо теперь же расстрелять пять или десять монархистов. Надо отдать ОГПУ директиву о полной ликвидации (монархистов и белогвардейцев) всеми мерами. Убийство Войкова даёт основание…». К вечеру 8 июня был запущен в ход весь механизм массовых репрессий. И уже в ночь с 9 на 10 июня в Москве были без суда, как заложники (но заложники, которые были взяты «в заложники» уже после убийства Войкова) расстреляны 20 представителей знати бывшей Российской империи. Операции ОГПУ не ограничились расстрелом двадцати заложников, во время «июньской операции» было проведено до 20 тыс. обысков и арестованы 9 тыс. человек. Основной удар пришёлся по деревне зерновых районов — по Украине, Центральному Черноземью, Дону и Северному Кавказу. Арестам подвергались «бывшие» — помещики, белые, особенно вернувшиеся в СССР — «репатрианты» — а также «кулаки», «буржуи», «торговцы», «попы и церковники» и даже группы старой русской интеллигенции. Точное число репрессированных в тот период до сих пор не известно.

Тогда же, прикрываясь «военной угрозой» и необходимостью «укрепить тыл», Сталину удалось сломить сопротивление группы Бухарина и «продавить» решение об исключении из состава ЦК «агентов объединённой оппозиции» — Троцкого и Зиновьева.

Борьба с вредительством

Решение задачи форсированной индустриализации требовало не только вложения огромных средств, но и создания многочисленных технических кадров. Основную массу рабочих, однако, составляли вчерашние неграмотные крестьяне, не обладавшие достаточной квалификацией для работы со сложной техникой. Советское государство также сильно зависело от технической интеллигенции, доставшейся в наследство от царских времён. Эти специалисты зачастую были довольно скептически настроены к коммунистическим лозунгам.

В ряде процессов по делам о вредительстве и саботаже выдвигались, например, такие обвинения:

- Саботаж наблюдения солнечных затмений (Пулковское дело);

- Подготовка неверных отчётов о финансовом положении СССР, приводившая к подрыву его международного авторитета (Дело Трудовой крестьянской партии);

- Порча семенного материала путём его заражения, сознательное вредительство в области механизации сельского хозяйства путём недостаточной поставки запчастей (дело Трудовой крестьянской партии);

- Саботаж по заданию иностранных разведок путём недостаточного развития текстильных фабрик, создания диспропорций в полуфабрикатах, что должно было повлечь за собой подрыв экономики СССР и всеобщее недовольство (Дело Промпартии);

- Неравномерное распределение по заданию иностранных разведок товаров по районам, что приводило к образованию излишков в одних местах и дефициту в других (дело меньшевистского «Союзного бюро»).

В условиях 1920-х — 1930-х годов подобные обвинения воспринимались обществом как адекватные.

Ниже приводятся основные из процессов о вредительстве; перечислить же все подобные процессы не представляется возможным. Особенностью дел Промпартии, Трудовой крестьянской партии и «Союзного бюро» является и то, что, по версии следствия, все осуждённые по этим трём процессам были связаны друг с другом в единую сеть заговорщиков, а между тремя указанными организациями существовало «разделение труда» по саботажу в различных областях экономики.

Шахтинское дело

Шахтинское дело — открытый показательный процесс, состоявшийся в 1928 в Донбассе. Техническим специалистам, в том числе иностранцам, вменялось ведение в СССР шпионской деятельности и вредительство. 53 инженера и руководителя обвинены в умышленном вредительстве, создании подпольной вредительской организации. Четверо из 53 были оправданы. Изначально одиннадцать человек приговорены к расстрелу. Впоследствии шестерым из них Президиум ЦИК заменил расстрел 10 годами лишения свободы. На заседании Политбюро ВКП(б), когда обсуждалась судьба осуждённых, Сталин выступил за неприменение расстрела в отношении оставшихся пяти осуждённых. Бухарин и Рыков проголосовали против этой инициативы Генерального секретаря.

Дело Промпартии

В 1930 году состоялся открытый процесс по делу «Промпартии», государственным обвинителем на котором был назначен прокурор Крыленко (расстрелян в 1938 году). Обвиняемыми в основном являлись представители так называемой «буржуазной интеллигенции», которым вменялся саботаж индустриализации СССР, сотрудничество с иностранными разведками, подготовка иностранной военной интервенции в СССР.

Дело Трудовой крестьянской партии

Дело так называемой «контрреволюционной эсеровско-кулацкой группы Чаянова — Кондратьева» состоялось также в 1930 году. Обвиняемым вменялся саботаж в области сельского хозяйства и индустриализации.

Дело «Союзного бюро»

Открытый процесс над бывшими меньшевиками состоялся в марте 1931. Обвиняемым вменялся саботаж в области планирования хозяйственной деятельности, связь с иностранными разведками.

Репрессии в отношении иностранных технических специалистов

Во время этих и других процессов также был осуждён ряд иностранных технических специалистов, главным образом британских и германских. Они обвинялись, в частности, в том, что под прикрытием филиалов своих фирм развернули в СССР шпионскую резидентуру.

Ряд специалистов германской фирмы AEG (Всеобщая компания электричества) оказались под судом во время дела Промпартии, часть из них были осуждены к условным срокам заключения.

В ведении шпионажа и вредительстве обвинялись, например, специалисты британских компаний «Лена-Гольдфилдс» и «Метро-Виккерс». Они обвинялись, в частности, в поджоге обогатительной фабрики в 1929 году. Директор «Метро-Виккерс» Ричардс, как утверждало следствие, являлся капитаном британской спецслужбы Интеллидженс Сервис; в результате расследования было, несмотря на протесты Британии, осуждено 27 человек.

Борьба с внутрипартийной оппозицией

Только за два с половиной месяца — со второй половины ноября 1927 года до конца января 1928 года — за принадлежность к «левой оппозиции» из партии были исключены 2288 человек (ещё 970 оппозиционеров исключили до 15 ноября 1927 года). Очищение партии от оппозиции продолжалось на протяжении всего 1928 года. Большая часть исключённых была направлена в административную ссылку в дальние районы страны. В середине января 1928 года лидер оппозиции Л. Д. Троцкий был сослан в Алма-Ату, а в 1929 г. он был выслан за рубеж. Другой лидер, Г. Е. Зиновьев, также был отправлен в ссылку в 1928 г., но в том же году он покаялся и «разоружился», был восстановлен в партии и назначен ректором Казанского университета, а затем возвращён на работу в Москву.

В конце 1920-х — начале 1930-х годов подпольные группы «левой оппозиции» и «децистов» пытались вести пропаганду среди рабочих. Весной 1929 г. произошли массовые аресты членов таких подпольных групп. В начале 30-х годов, по данным «Бюллетеня оппозиции», в тюрьмах, ссылках, под надзором находилось свыше 7 тысяч приверженцев левой оппозиции. Значительная их часть содержалась в т. н. политизоляторах, вместе с членами бывших социалистических партий — эсерами, меньшевиками, анархистами. Репрессированным оппозиционерам, отказывавшимся подать заявления о «капитуляции», часто продлевались сроки заключения или ссылки, их направляли в ещё более отдалённые районы ссылки.

В 1932 г. 14 коммунистов из Москвы и Харькова под руководством М. Н. Рютина создали подпольный «Союз марксистов-ленинцев». Рютин подготовил и распространял документ под названием «Сталин и кризис пролетарской диктатуры» и обращение «Ко всем членам ВКП(б)», возлагавшие на Сталина личную ответственность за гибельные последствия «авантюристических темпов индустриализации» и «авантюристической коллективизации». Все члены организации были приговорены коллегией ОГПУ к заключению на срок от 5 до 10 лет. Бывшие лидеры «левой оппозиции Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев в связи с делом «Союза марксистов-ленинцев» снова были исключены из партии и сосланы. В конце 1932 — начале 1933 года была разгромлена подпольная организация И. Н. Смирнова.

Раскулачивание

В ходе насильственной коллективизации сельского хозяйства, проведённой в СССР в 1928—1932 гг., одним из направлений государственной политики стало подавление антисоветских выступлений крестьян и связанная с этим «ликвидация кулачества как класса» — «раскулачивание», предполагавшее насильственное и внесудебное лишение зажиточных крестьян, использующих наёмный труд, всех средств производства, земли и гражданских прав, и выселение в отдалённые районы страны. Таким образом государство уничтожало основную социальную группу сельского населения, способную организовать и материально поддержать сопротивление проводившимся мероприятиям.

Попасть в списки кулаков, составлявшиеся на местах, мог практически любой крестьянин. Масштабы сопротивления коллективизации были такими, что захватили далеко не только кулаков, но и многих середняков, противившихся коллективизации. Идеологической особенностью этого периода стало широкое применение термина «подкулачник», что позволяло репрессировать вообще любое крестьянское население, вплоть до батраков. Подкулачниками обычно называли так называемых «твёрдосдатчиков».

Протесты крестьян против коллективизации, против высоких налогов и принудительного изъятия «излишков» зерна выражались в его укрывательстве, поджогах и даже убийствах сельских партийных и советских активистов, что расценивалось государством как проявление «кулацкой контрреволюции».

За организацию подавления антисоветских выступлений крестьян в конце 1920-х отвечал Особый отдел ОГПУ. По данным С. А. Воронцова, только в 1929 органами ОГПУ было ликвидировано более 2,5 тыс. антисоветских групп в деревне.

30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Согласно этому постановлению, кулаки были разделены на три категории:

- первая категория — контрреволюционный актив, организаторы террористических актов и восстаний,

- вторая категория — остальная часть контрреволюционного актива из наиболее богатых кулаков и полупомещиков,

- третья категория — остальные кулаки.

Главы кулацких семей 1-й категории арестовывались, и дела об их действиях передавались на рассмотрение спецтроек в составе представителей ОГПУ, обкомов (крайкомов) ВКП(б) и прокуратуры. Члены семей кулаков 1-й категории и кулаки 2-й категории подлежали выселению в отдалённые местности СССР или отдалённые районы данной области (края, республики) на спецпоселение. Кулаки, отнесённые к 3-й категории, расселялись в пределах района на новых, специально отводимых для них за пределами колхозных массивов землях.

2 февраля 1930 г. был издан приказ ОГПУ СССР № 44/21. В нём говорилось, что «в целях наиболее организованного проведения ликвидации кулачества как класса и решительного подавления всяких попыток противодействия со стороны кулаков мероприятиям Советской власти по социалистической реконструкции сельского хозяйства — в первую очередь в районах сплошной коллективизации — в самое ближайшее время кулаку, особенно его богатой и активной контрреволюционной части, должен быть нанесён сокрушительный удар».

Приказ предусматривал:

1) Немедленную ликвидацию «контрреволюционного кулацкого актива», особенно «кадров действующих контрреволюционных и повстанческих организаций и группировок» и «наиболее злостных, махровых одиночек» — то есть первая категория, к которой были отнесены:

- Кулаки — наиболее «махровые» и активные, противодействующие и срывающие мероприятия партии и власти по социалистической реконструкции хозяйства; кулаки, бегущие из районов постоянного жительства и уходящие в подполье, особенно блокирующиеся с активными белогвардейцами и бандитами;

- Кулаки — активные белогвардейцы, повстанцы, бывшие бандиты; бывшие белые офицеры, репатрианты, бывшие активные каратели и др., проявляющие контрреволюционную активность, особенно организованного порядка;

- Кулаки — активные члены церковных советов, всякого рода религиозных, сектантских общин и групп, «активно проявляющие себя».

- Кулаки — наиболее богатые, ростовщики, спекулянты, разрушающие свои хозяйства, бывшие помещики и крупные земельные собственники.

Семьи арестованных, заключённых в концлагеря или приговорённых к расстрелу, подлежали высылке в отдалённые северные районы СССР (Сибирь, Урал, Северный край, Казахстан), наряду с выселяемыми при массовой кампании кулаками и их семьями, «с учётом наличия в семье трудоспособных и степени социальной опасности этих семейств».

2) Массовое выселение (в первую очередь из районов сплошной коллективизации и пограничной полосы) наиболее богатых кулаков (бывших помещиков, полупомещиков, «местных кулацких авторитетов» и «всего кулацкого кадра, из которых формируется контрреволюционный актив», «кулацкого антисоветского актива», «церковников и сектантов») и их семейств в отдалённые северные районы СССР и конфискация их имущества — вторая категория.

3) Первоочередное проведение кампаний по выселению кулаков и их семейств в следующих районах СССР (с установлением количества семей, подлежащих депортации):

- Центрально-Чернозёмная область — 10 — 15 тыс.

- Средне-Волжский край — 8 — 10 тыс.

- Нижне-Волжский край — 10 — 12 тыс.

- Северный Кавказ и Дагестан — 20 тыс.

- Сибирь — 25 тыс.

- Урал — 10 — 15 тыс.

- Украина — 30 — 35 тыс.

- Белоруссия — 6 — 7 тыс.

- Казахстан — 10 — 15 тыс.

На органы ОГПУ в связи с этим была возложена задача по организации переселения раскулаченных и их трудового использования по месту нового жительства, подавления волнений раскулаченных в спецпоселениях, розыск бежавших из мест высылки.

Непосредственно руководством массовым переселением занималась специальная оперативная группа под руководством начальника Секретно-оперативного управления Е. Г. Евдокимова. Стихийные волнения крестьян на местах подавлялись быстро, и лишь летом 1931 г. потребовалось привлечение армейских частей для усиления войск ОГПУ при подавлении крупных волнений спецпереселенцев на Урале и в Западной Сибири.

Всего за 1930—1931 годы, как указано в справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. За 1932—1940 гг. в спецпоселения прибыло ещё 489 822 раскулаченных.

Другие репрессии конца 1920-х — начала 1930-х годов

В 1929—1931 годах десятки ученых были арестованы и осуждены по так называемому «делу Академии наук».

1932 год — дело «Сибирской бригады», одно из самых крупных писательских дел задолго до 1937 года.

Сотни бывших офицеров, служившик в РККА, в 1930—1931 годах были арестованы и осуждены по делу «Весна».

В этот же период происходили репрессии против так называемых «национал-уклонистов».

В 1928—1929 годах по делу «султан-галиевской контрреволюционной организации» был арестован ряд руководящих работников Татарской АССР и Крымской АССР. Главой её был объявлен татарский коммунист М. Х. Султан-Галиев. В 1930 году коллегия ОГПУ приговорила Султан-Галиева и ещё 20 «участников его контрреволюционной организации» к расстрелу, который был затем заменен заключением сроком на 10 лет.

В 1930—1931 годах в Белоруссии были арестованы один из секретарей ЦК республиканской компартии, несколько наркомов и другие руководящие работники республики. Они обвинялись в связи с организацией «Союз освобождения Белоруссии», по делу которой было осуждено 86 деятелей белорусской науки и культуры.

Весной 1930 г. на Украине состоялся открытый процесс по делу «Союза освобождения Украины» во главе с вице-президентом Всеукраинской Академии наук (ВУАН) С. А. Ефремовым. Кроме него на скамье подсудимых оказалось свыше 40 человек. Согласно обвинению, «Союз освобождения Украины» имел целью свержение советского правительства и превращение Украины в буржуазную страну «под контролем и руководством одного из соседних иностранных буржуазных государств». Все обвиняемые признали себя виновными в контрреволюционной деятельности и основным обвиняемым, «принимая во внимание их искреннее раскаяние на суде», смертная казнь была заменена 8—10 годами лишения свободы, остальных приговорили к меньшим срокам лишения свободы, девять из них были осуждены условно.

В Харькове по делу так называемой «Украинской военной организации» было арестовано 148 человек. В январе 1934 года в связи с этим делом в Москве был арестован заместитель председателя бюджетной комиссии ЦИК СССР М. Н. Полоз, работавший в 20-е годы полпредом УССР в Москве, председателем Госплана и наркомом финансов УССР. Он был осуждён 10 годам лагерей.

В резолюции XII съезда компартии Украины (январь 1934 года) подчёркивалось, что, наряду с разгромом националистических организаций, стремившихся отторгнуть Украину от Советского Союза, КП(б)У разгромила «националистический уклон, возглавляемый Скрыпником, уклон, который облегчал и помогал деятельности контрреволюционных националистов». Сам Скрыпник — член ЦК ВКП(б), заместитель председателя Совнаркома Украины, из-за его травли 7 июля 1933 года застрелился. На XVII съезде ВКП(б) было сообщено, что со времени предыдущего съезда только в 13 республиканских, краевых и областных организациях было исключено из партии за «националистические уклоны» 799 человек.

Некоторое ослабление репрессий в 1933-34 годах

В течение 1933-34 года, как указывает российский исследователь О. В. Хлевнюк, отмечалось некоторое ослабление репрессий. В частности, это стало возможным благодаря реализации инструкции ЦК ВКП(б) и СНК СССР партийным, советским работникам, органам ОГПУ, судам и прокуратуре от 8 мая 1933 г., которой, помимо всего прочего, запрещались массовые выселения крестьян (при этом разрешались индивидуальные выселения активных «контрреволюционеров» в рамках установленных лимитов — 12 тыс. хозяйств по всей стране). Было также установлено предельное число заключённых в местах заключения Наркомата юстиции, ОГПУ и Главного управления милиции (кроме лагерей и колоний) — 400 тыс. человек (вместо 800 тыс., фактически находившихся там к маю 1933 г.). Уже к июлю 1933 эта директива была выполнена.

По официальным данным, в РСФСР в 1934 г. было осуждено около 1,2 млн человек — примерно на 200 тыс. меньше, чем в 1933 г. Количество осужденных по делам, расследуемым ОГПУ (с июля 1934 — НКВД), составило около 79 тыс. по сравнению с 240 тыс. в 1933 г. 27 мая 1934 г. постановлением ЦИК СССР была упрощена процедура восстановления в гражданских правах крестьян-спецпереселенцев.

Накануне XVII съезда ВКП(б), состоявшегося в начале 1934, были приняты решения о восстановлении в партии Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева, Е. А. Преображенского. После покаяния бывших оппозиционеров на съезде был решён вопрос с их трудоустройством.

10 июля 1934 в результате очередной реорганизации советских спецслужб Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ) было упразднено с одновременным созданием Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР, в состав которого в качестве одного из главных управлений вошло Главное управление государственной безопасности (ГУГБ), объединившее на правах отделов все оперативные подразделения ОГПУ. Помимо ГУГБ, в составе НКВД имелось ещё четыре главных управления — Главное управление рабоче-крестьянской милиции, Главное управление пограничной и внутренней охраны, Главное управление лагерей (ГУЛАГ) и Главное управление пожарной охраны. НКВД СССР возглавил Генрих Ягода.

В составе НКВД имелся внесудебный орган — Особое Совещание при наркоме внутренних дел, имевшее полномочия выносить приговоры о заключении, ссылке или высылке на срок до 5 лет или выдворении из ССР «общественно опасных лиц». Особое Совещание заменило упразднённую судебную коллегию ОГПУ, при этом его полномочия были несколько сокращены.

В ноябре 1934 г. пленум ЦК ВКП(б) принял решение отменить с 1935 г. карточки на хлеб и ликвидировать политотделы МТС — чрезвычайные органы управления, созданные в 1933 г. для «наведения порядка» в деревне, не желавшей переходить на коллективные методы хозяйствования.

Политические репрессии 1934—1938 гг

Чистка партии

С 1933 г. по 31 декабря 1934 г. проводилась «генеральная чистка» ВКП(б). В ходе «чистки», которая была возобновлена в мае 1935, из партии, насчитывавшей 1916,5 тыс. членов, было исключено 18,3 %. По завершении «чистки» началась «проверка партийных документов», продолжавшаяся по декабрь 1935 г. и добавившая ещё 10-20 тысяч исключённых. А 14 января 1936 г. было объявлено о «замене партийных документов», что и было проделано к сентябрю 1936 г. с исключением 18 % членов, согласно Ежову.

Исключённые члены партии попадали под репрессии в первую очередь. Основная масса большевиков, игравших ведущие роли в 1917 году или позже, в Советском правительстве, была казнена. Единственным членом первоначального состава Политбюро 1917 года, уцелевшим после чистки, был сам Сталин. Из остальных пяти четверо были расстреляны, а пятый, Лев Троцкий, исключён из партии, изгнан из страны и убит в 1940. Из семи членов Политбюро, избранных между революцией 1917 года и смертью Ленина, четверо были расстреляны, один (Михаил Томский) покончил жизнь самоубийством, и лишь двое (Молотов и Калинин) остались в живых.

Из 1966 делегатов XVII съезда ВКП(б) («Съезда победителей»), состоявшегося в начале 1934 г. (последний съезд перед чисткой), 1108 были арестованы, и большинство из них расстреляны.

Многие члены партии, занимавшие достаточно видное положение, были осуждены (в основном к расстрелу) Военной коллегией Верховного суда СССР, которая выносила приговоры после рассмотрения каждого дела в закрытом заседании в течение 10-20 минут без участия обвинения и защиты на основании списков, утвержденных лично Сталиным и его ближайшими приближенными. Прецедент рассмотрения дел подобным образом был создан 4 октября 1936 года, когда Политбюро санкционировало осуждение 585 человек согласно списку, поданному Ежовым и Вышинским.

Убийство Кирова, начало большого террора

Убийство С. М. Кирова произошло в Ленинграде 1 декабря 1934 года, оно послужило предлогом для новой волны политических репрессий. В основном репрессии затронули Москву и Ленинград, события в Ленинграде получили название «Кировский поток», основным московским процессом этого времени стало «Кремлёвское дело». Отличие этих репрессий от событий предыдущего периода состояло в том, что центр тяжести репрессий начал всё более смещаться от «классовых врагов», «буржуазной интеллигенции» к самой партии большевиков.

Постановления властей

В день, когда Киров был убит, правительство СССР отреагировало официальным сообщением об убийстве Кирова. В нём говорилось о необходимости «окончательного искоренения всех врагов рабочего класса».

Постановление ЦИК и СНК СССР «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик»:

Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти:

- Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней;

- Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения делав суде;

- Дела слушать без участия сторон;

- Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать;

- Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора.

— Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. Калинин.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР А. Енукидзе.

Москва, Кремль.

1 декабря 1934 года

Хлевнюк считает, что при расследовании дела об убийстве Кирова Сталин приказал разрабатывать «зиновьевский след», обвинив в убийстве Кирова Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева и их сторонников. Через несколько дней начались аресты бывших сторонников зиновьевской оппозиции, а 16 декабря были арестованы сами Каменев и Зиновьев. 28-29 декабря 14 человек, непосредственно обвинённых в организации убийства, были приговорены к расстрелу. В приговоре утверждалось, что все они были «активными участниками зиновьевской антисоветской группы в Ленинграде», а впоследствии — «подпольной террористической контрреволюционной группы», которую возглавлял так называемый «ленинградский центр». 9 января 1935 г. в Особом совещании при НКВД СССР по уголовному делу «ленинградской контрреволюционной зиновьевской группы Сафарова, Залуцкого и других» были осуждены 77 человек. 16 января были осуждены 19 обвиняемых по делу так называемого «московского центра» во главе с Зиновьевым и Каменевым. Все эти процессы были грубо сфабрикованы.

О. Г. Шатуновская в письме А. Н. Яковлеву утверждает, что в личном архиве Сталина «был обнаружен собственноручно составленный список двух сфабрикованных им „троцкистско-зиновьевских террористических центров“ — Ленинградского и Московского».

В течение нескольких последовавших лет Сталин использовал убийство Кирова как повод для окончательной расправы с бывшими политическими противниками, возглавлявшими различные оппозиционные течения в партии в 1920-е годы или принимавшими в них участие. Все они были уничтожены по обвинениям в террористической деятельности.

В закрытом письме ЦК ВКП(б) «Уроки событий, связанных с злодейским убийством тов. Кирова», подготовленном и разосланном на места в январе 1935, помимо предъявления Каменеву и Зиновьеву повторных обвинений в руководстве «ленинградским» и «московским центрами», которые являлись «по сути дела замаскированной формой белогвардейской организации», Сталин напоминал и о иных «антипартийных группировках», существовавших в истории ВКП(б) — «троцкистах», «демократических централистах», «рабочей оппозиции», «правых уклонистах» и др. Это письмо на местах следовало рассматривать как прямое указание к действию.

26 января 1935 г. Сталин подписал постановление Политбюро о высылке из Ленинграда на север Сибири и в Якутию 663 бывших сторонников Зиновьева. Одновременно 325 бывших оппозиционеров были переведены из Ленинграда на партийную работу в другие районы. Аналогичные действия предпринимались и в других местах. Так, например, 17 января 1935 г. Политбюро ЦК КПУ поставило вопрос о необходимости перевода бывших активных троцкистов и зиновьевцев из крупных промышленных центров республики и о подготовке материалов на исключённых из партии, в том числе за принадлежность к «троцкистскому и троцкистско-зиновьевскому блоку».

В марте-апреле 1935 г. Особое совещание при НКВД СССР осудило ряд известных партийных деятелей (А. Г. Шляпников и др.), поддержавших в 1921 г. во время дискуссии по материалам X съезда партии платформу «рабочей оппозиции», по сфальсифицированному делу о создании «контрреволюционной организации — группы „рабочей оппозиции“».

В январе-апреле 1935 г. органы НКВД «раскрыли» так называемое «кремлёвское дело», в рамках которого была арестована группа служащих правительственных учреждений в Кремле по обвинению в создании террористической группы, готовившей покушения на руководителей государства. В связи с этим делом 3 марта 1935 г. был снят с поста секретаря ЦИК СССР Авель Енукидзе. Его сменил бывший прокурор СССР А. И. Акулов, которого, в свою очередь, сменил первый заместитель А. Я. Вышинский.

27 мая 1935 г. приказом НКВД СССР в республиках, краях и областях были организованы «тройки» НКВД, в состав которых входили начальник Управления НКВД, начальник Управления милиции и областной прокурор. «Тройки» принимали решения о высылке, ссылке или заключении в лагерь сроком до 5 лет.

Московские процессы

В 1936—1938 гг. состоялись три больших открытых процесса над бывшими высшими деятелями ВКП(б), которые были в 20-30-е годы связаны с троцкистской или правой оппозицией. За рубежом их назвали «Московскими процессами» (англ. MoscowTrials).

Обвиняемым, которых судила Военная коллегия Верховного суда СССР, вменялось в вину сотрудничество с западными разведками с целью убийства Сталина и других советских лидеров, роспуска СССР и восстановления капитализма, а также организация вредительства в разных отраслях экономики с той же целью.

- Первый Московский процесс над 16 членами так называемого «Троцкистско-Зиновьевского Террористического Центра» состоялся в августе 1936. Основными обвиняемыми были Зиновьев и Каменев. Помимо прочих обвинений, им инкриминировалось убийство Кирова, и заговор с целью убийства Сталина.

- Второй процесс (дело «Параллельного антисоветского троцкистского центра») в январе 1937 прошёл над 17 менее крупными руководителями, такими, как Радек, Пятаков и Сокольников. 13 человек были расстреляны, остальные отправлены в лагеря, где вскоре умерли.

- Третий процесс в марте 1938 состоялся над 21 членами так называемого «Право-троцкистского блока». Главным обвиняемым являлся Бухарин, бывший глава Коминтерна, также бывший председатель Совнаркома Рыков, Раковский, Крестинский и Ягода — организатор первого московского процесса. Все обвиняемые, кроме трёх, были казнены.

В ходе допросов широко применялись шантаж (угрозы расправы с близкими родственниками), пытки и истязания, а признательные показания были вырваны силой.

Хотя формально репрессии осуществлялись под руководством Ежова, как отмечает О. В. Хлевнюк, существует большое количество документальных свидетельств о том, что деятельность Ежова в 1936—1938 гг. тщательно контролировал и направлял Сталин.

Репрессии в армии

В июне 1937 года состоялся суд над группой высших офицеров РККА, включая Михаила Тухачевского (см. Дело Тухачевского). Обвиняемым вменялась подготовка военного переворота, назначенного на 15 мая 1937 года. Впоследствии советское руководство провело масштабные репрессии в отношении значительной части командного состава РККА. Примечательно, что из восьми человек, входивших в состав Специального судебного присутствия Верховного суда СССР, приговорившего обвиняемых по «делу Тухачевского» к смертной казни, пятеро (Блюхер, Белов, Дыбенко, Алкснис и Каширин) сами также впоследствии были расстреляны.

Особенно большой количественный урон (в процентном отношении) понёс высший командный состав — начиная с командиров полков.

Столь масштабная чистка способствовала быстрому продвижению оставшихся офицеров вверх по служебной лестнице. Например, 30-летний военный лётчик старший лейтенант Иван Проскуров меньше чем за год стал комбригом, а ещё через год возглавил ГРУ в звании генерал-лейтенанта.

Репрессии в органах государственной безопасности

Чистки в органах ВЧК—ОГПУ—НКВД РСФСР-НКВД СССР проводились задолго до 1937 года. Ещё в начале 1920-х годов из «органов» был убран ряд «излишне активных» деятелей красного террора. В ходе борьбы с левой оппозицией были репрессированы некоторые чекисты, сочувствовавшие ей (например, за попытку передать Радеку письмо высланного из страны Троцкого был расстрелян Яков Блюмкин). Крупная чистка была проведена, когда ведомство возглавил Ягода.

В сентябре 1936 Ягода был перемещён на пост наркома связи, а в 1937 — арестован. В феврале 1938 он предстал на Третьем московском процессе, где был обвинён в сотрудничестве с иностранными разведками и убийстве Максима Горького.

6 сентября 1936 наркомом внутренних дел вместо Ягоды был назначен Ежов, под руководством которого были проведены Второй и Третий Московские процессы и расследовано «Дело военных». Сама чистка 1937—1938 годов ассоциируется, в первую очередь, с именем Ежова («ежовщина»).

Из сотрудников госбезопасности с 1 октября 1936 г. по 15 августа 1938 г. было арестовано 2273 человека, из них за «контрреволюционные преступления» — 1862. После прихода Берии за 1939 год к ним прибавилось ещё 937 человек. Часть из них была потом освобождена и восстановлена в органах.

Всего, как сообщается, было репрессировано около 20 тысяч сотрудников органов государственной безопасности, в числе которых — ряд бывших руководящих работников ВЧК, «соратников Дзержинского» : А. X. Артузов, Г. И. Бокий, М. Я. Лацис, М. С. Кедров, В. Н. Манцев, Г. С. Мороз, И. П. Павлуновский, Я. X. Петерс, М. А. Трилиссер, И. С. Уншлихт, В. В. Фомин.

Усиление репрессий с 1937 года

30 июля 1937 года был принят приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов».

Согласно этому приказу, определялись категории лиц, подлежащих репрессиям:

- Бывшие кулаки (ранее репрессированные, скрывшиеся от репрессий, бежавшие из лагерей, ссылки и трудпосёлков, а также бежавшие от раскулачивания в города);

- Бывшие репрессированные «церковники и сектанты»;

- Бывшие активные участники антисоветских вооружённых выступлений;

- Бывшие члены антисоветских политических партий (эсеры, грузинские меньшевики, армянские дашнаки, азербайджанские мусаватисты, иттихадисты и др.);

- Бывшие активные «участники бандитских восстаний»;

- Бывшие белогвардейцы, «каратели», «репатрианты» («реэмигранты») и пр.;

- Уголовники.

Все репрессируемые разбивались на две категории:

- «наиболее враждебные элементы» подлежали немедленному аресту и, по рассмотрении их дел на тройках — расстрелу.

- «менее активные, но всё же враждебные элементы» подлежали аресту и заключению в лагеря или тюрьмы на срок от 8 до 10 лет.

Приказом НКВД для ускоренного рассмотрения тысяч дел были образованы «оперативные тройки» на уровне республик и областей. В состав тройки обычно входили: председатель — местный начальник НКВД, члены — местные прокурор и первый секретарь областного, краевого или республиканского комитета ВКП(б).

Для каждого региона Советского Союза устанавливались лимиты по обеим категориям.

Часть репрессий проводилась в отношении лиц, уже осуждённых и находившихся в лагерях. Для них выделялись лимиты «первой категории» (10 тыс. чел.) и также образовывались тройки.

Приказом устанавливались репрессии по отношению к членам семей приговорённых:

- Семьи, «члены которых способны к активным антисоветским действиям», подлежали выдворению в лагеря или трудпосёлки.

- Семьи расстрелянных, проживающие в пограничной полосе, подлежали переселению за пределы пограничной полосы внутри республик, краёв и областей.

- Семьи расстрелянных, проживающие в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Баку, Ростове-на-Дону, Таганроге и в районах Сочи, Гагры и Сухуми, подлежали выселению в другие области по их выбору, за исключением пограничных районов.

- Все семьи репрессированных подлежали постановке на учёт и систематическое наблюдение.

Сроки действия «кулацкой операции» (как она иногда называлась в документах НКВД, поскольку бывшие кулаки составляли большинство репрессированных) несколько раз продлевались, а лимиты пересматривались. Так, 31 января 1938 постановлением Политбюро для 22 регионов были выделены дополнительные лимиты в 57 200 чел., в том числе по «первой категории» — 48 тыс., 1 февраля Политбюро утверждает дополнительный лимит для лагерей Дальнего Востока в 12 тыс. чел. «первой категории», 17 февраля — дополнительный лимит для Украины в 30 тыс. по обеим категориям, 31 июля — для Дальнего Востока (15 тыс. по «первой категории», 5 тыс. по второй), 29 августа — 3 тыс. для Читинской области.

В 1913 г. 16,3 % всего населения составляли помещики, крупная и мелкая городская буржуазия, торговцы и кулаки. В 1928 г. на их долю приходилось 4,6 % населения, а к 1937 г. эксплуататорские классы в СССР были ликвидированы.

— Д-р экон. наук, профессор А. И. Ноткин

Были репрессированы также бывшие сотрудники КВЖД, обвинённые в шпионаже в пользу Японии.

21 мая 1938 приказом НКВД были образованы «милицейские тройки», которые имели право без суда приговаривать «социально-опасные элементы» к ссылке или срокам заключения на 3-5 лет. Эти тройки вынесли различные приговоры 400 тыс. чел. В категорию рассматриваемых лиц попадали в том числе уголовники-рецидивисты и скупщики краденого.

В период усиления репрессий появилась практика, согласно которой родственникам расстрелянных сообщалось о том, что подследственные были осуждены на «десять лет лагерей без права переписки». При этом в судебных делах указывался реальный приговор — расстрел. Данная практика юридически была закреплена 11 мая 1939 в указе НКВД СССР N00515 «О выдаче справок о местонахождении арестованных и осужденных».

Репрессии в отношении иностранцев и этнических меньшинств

- 9 марта 1936 года Политбюро ЦК ВКП(б) издало постановление «О мерах, ограждающих СССР от проникновения шпионских, террористических и диверсионных элементов». В соответствии с ним был усложнён въезд в страну политэмигрантов и была создана комиссия для «чистки» международных организаций на территории СССР.

- 25 июля 1937 года Ежов подписал и ввёл в действие приказ № 00439, которым обязал местные органы НКВД в 5-дневный срок арестовать всех германских подданных, в том числе и политических эмигрантов, работающих или ранее работавших на военных заводах и заводах, имеющих оборонные цеха, а также на железнодорожном транспорте, и в процессе следствия по их делам «добиваться исчерпывающего вскрытия не разоблачённой до сих пор агентуры германской разведки» . По этим делам было осуждено 30 608 чел., в том числе приговорено к расстрелу 24 858 чел.

- 11 августа 1937 года Ежов подписал приказ № 00485, которым приказал начать с 20 августа широкую операцию, направленную на полную ликвидацию местных организаций «Польской организации войсковой» и закончить её в 3-месячный срок. По этим делам было осуждено 103 489 чел., в том числе приговорено к расстрелу 84 471 чел.

- 17 августа 1937 — приказ о проведении «румынской операции» в отношении эмигрантов и перебежчиков из Румынии в Молдавию и на Украину. Осуждено 8292 чел., в том числе приговорено к расстрелу 5439 чел.

- 30 ноября 1937 — директива НКВД о проведении операции в отношении перебежчиков из Латвии, активистов латышских клубов и обществ. Осуждено 21 300 чел., из которых 16 575 чел. расстреляны.

- 11 декабря 1937 — директива НКВД об операции в отношении греков. Осуждено 12 557 чел., из которых 10 545 чел. приговорены к расстрелу.

- 14 декабря 1937 — директива НКВД о распространении репрессий по «латышской линии» на эстонцев, литовцев, финнов, а также болгар. По «эстонской линии» осуждено 9 735 чел., в том числе к расстрелу приговорено 7998 чел., по «финской линии» осуждено 11 066 чел., из них к расстрелу приговорено 9078 чел.;

- 29 января 1938 — директива НКВД об «иранской операции». Осуждено 13 297 чел., из которых 2 046 приговорены к расстрелу.

- 1 февраля 1938 — директива НКВД о «национальной операции» в отношении болгар и македонцев.

- 16 февраля 1938 — директива НКВД об арестах по «афганской линии». Осуждено 1 557 чел., из них 366 приговорено к расстрелу.

- 23 марта 1938 — постановление Политбюро об очищении оборонной промышленности от лиц, принадлежащих к национальностям, в отношении которых проводятся репрессии.

- 24 июня 1938 — директива Наркомата Обороны об увольнении из РККА военнослужащих национальностей, не представленных на территории СССР.

Окончание массовых репрессий

К сентябрю 1938 года основная задача большого террора была выполнена. Террор стал угрожать новому поколению партийных, чекистских и военных руководителей, выдвинувшихся в ходе террора. В июле-августе 1938 года был осуществлён массовый бессудный расстрел ранее репрессированных партийных деятелей, военачальников, сотрудников НКВД, разведчиков, деятелей Коминтерна, интеллигентов и других людей. Это стало началом конца большого террора.

В августе 1938 года на пост 1-го заместителя наркома внудел был назначен Л. П. Берия, который был главным организатором большого террора 1937—1938 гг. в Грузии и Закавказье, а придя в НКВД, с сентября 1938 по январь 1939 провёл широкомасштабные аресты в НКВД, прокуратуре, милиции от ежовских ставленников. Ежов был фактически отстранён от работы в НКВД. 9 декабря 1938 года, когда на пост главы НКВД был назначен Л. П. Берия, Ежов был переведён в менее важный наркомат — наркомат водного транспорта. 17 ноября 1938 года были распущены внесудебные Тройки НКВД, однако Особое Совещание при НКВД получило большие полномочия.

10 апреля 1939 Ежов был арестован по обвинению в сотрудничестве с иностранными разведками и террористической деятельности, а 4 февраля 1940 года расстрелян.

Члены семей репрессированных

В ряде случаев все члены семей осужденных в ходе чисток также автоматически подвергались репрессиям, и заключались в лагеря как «члены семей изменников родины» (ЧСИР). Однако, применение такого принципа не было тотальным.

Известная фраза «Сын за отца не отвечает», была произнесена Сталиным в декабре 1935. На совещании в Москве передовых комбайнёров с партийным руководством один из них, башкирский колхозник Гильба, сказал: «Хотя я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян и за построение социализма», на что Сталин произнёс — «Сын за отца не отвечает».

Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П51/144 от 5 июля 1937 г.

144. — Вопрос НКВД.

1. Принять предложение Наркомвнудела о заключении в лагеря на 5-8 лет всех жен осужденных изменников родины членов право-троцкистской шпионско-диверсионной организации, согласно представленному списку.

2. Предложить Наркомвнуделу организовать для этого специальные лагеря в Нарымском крае и Тургайском районе Казахстана.

3. Установить впредь порядок, по которому все жены изобличенных изменников родины право-троцкистских шпионов подлежат заключению в лагеря не менее, как на 5-8 лет.

4. Всех оставшихся после осуждения детей-сирот до 15-летнего возраста взять на государственное обеспечение, что же касается детей старше 15-летнего возраста, о них решать вопрос индивидуально.

5. Предложить Наркомвнуделу разместить детей в существующей сети детских домов и закрытых интернатах наркомпросов республик.

Все дети подлежат размещению в городах вне Москвы, Ленинграда, Киева, Тифлиса, Минска, приморских городов, приграничных городов.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

Во исполнение этого приказа 15 августа 1937 последовала соответствующая директива НКВД, уже содержащая ряд уточнений:

- регламентированы тотальные репрессии только против жён и детей, а не вообще любых членов в семьи, как в приказе Политбюро;

- жён предписано арестовывать вместе с мужьями;

- бывших жён предписано арестовывать, только в случае, если они «участвовали в контреволюционной деятельности»

- детей старше 15 лет предписано арестовывать только в случае, если они будут признаны «социально-опасными»

- арест беременных женщин, имеющих на руках грудных детей, тяжелобольных может быть временно отложен

- дети, оставшиеся после ареста матери без присмотра, помещаются в детские дома, «если оставшихся сирот пожелают взять другие родственники (не репрессируемые) на свое полное иждивение — этому не препятствовать»

- механизмом выполнения директивы предусмотрено Особое Совещание НКВД.

В дальнейшем подобная политика несколько раз корректировалась.

В октябре 1937 директивой НКВД репрессии в отношении ЧСИР расширены с осуждённых членов «право-троцкистского блока» также на ряд осуждённых по части «национальных линий» («польская линия», «немецкая», «румынская», «харбинская»). Однако уже в ноябре такие аресты прекращены.

В октябре 1938 НКВД перешёл к арестам не всех поголовно жён осуждённых, а только тех, кто «содействовал контрреволюционной работе мужей», или в отношении которых «имеются данные об антисоветских настроениях».

Приказом НКВД 00486 1937 года на Административно-хозяйственное управление НКВД было возложено особое задание по изъятию детей врагов народа и определению этих детей в детские учреждения или передаче родственникам на опеку.

С 15 августа 1937 года по настоящее время Административно-хозяйственным управлением проделана следующая работа:

Всего по Союзу изъято детей ————-25 342 чел.

из них:

а) Направлено в детдома Наркомпроса и местные ясли —.22 427 чел.

из них г. Москвы ——————….1909 чел.

б) Передано на опеку и возвращено матерям.——-..2915 чел.

У большинства осуждённых жён сроки заканчивались в начале 1940-х годов. Однако, в связи с началом войны уже 22 июня 1941 была издана директива о запрете освобождения уголовников и «контрреволюционных элементов». Вместе с тем, уже через год последовала другая директива о разрешении освобождения ЧСИР, всех освобождённых таким образом предписывалось оставлять в лагерях на положении вольнонаёмных. Окончательное освобождение прошло только после войны, при этом бывшим ЧСИР было запрещено проживать в крупных городах.

В 1950е годы после XX съезда КПСС основная масса ЧСИР реабилитированы.

Если согласно приказу НКВД № 00386 было арестовано 18 тыс. жён осуждённых, и изъято 25 тыс. детей, основная масса членов семей лиц, осуждённых по другим делам, или членов семей «бывших людей» (бывших священников, белогвардейцев, царских чиновников, дворян и др.) не заключалась в лагеря. Вместе с тем они подвергались ряду других ограничений — ограничения при поступлении в ВУЗЫ, при приёме на работу, при призыве в Красную Армию, часто ограничивались избирательные права («лишенцы»).

Учиться не дают возможности, служить не пускают, работать не принимают, землю для обработки не дают … Жить так дальше нельзя… это садизм

Такая дискриминация прямо подталкивала многих людей скрывать элементы своей биографии, и спровоцировала кампанию «Отрекаемся от своих отцов».

30 марта 1930 постановлением ЦИК восстановлены в избирательных правах дети «лишенцев», в марте 1933 восстановлены в избирательных правах дети кулаков.

В 1935 году разрешается призыв в РККА детей казаков.

14 января 1938 года Генеральный прокурор СССР издаёт директиву о том, что увольнения членов семей репрессированных являются неверными, выпущено соответствующее постановление Политбюро.

27 августа 1938 выходит циркуляр НКВД, вводящий возможность одностороннего развода с осуждённым/осуждённой одного из супругов, оставшегося на воле.

В 1939 году отменён классовый подход при призыве в Красную Армию, вместе с тем детям «бывших людей» всё ещё закрыт доступ в военные училища.

Политические репрессии 1939—1941 годов

После военной операции по установлению контроля над восточными регионами Польши — Западной Белоруссией и Западной Украиной началась кампания арестов на этих территориях. Согласно статистическим сводкам Главного управления государственной безопасности НКВД, изученным О. А. Горлановым и А. Б. Рогинским, по обвинению в контрреволюционных преступлениях с сентября 1939 г. по июнь 1941 г. там было арестовано 108 тысяч человек.

Кроме того в 1940 году были проведены три массовые депортации населения из Западной Белоруссии и Западной Украины:

1) в феврале 1940 года около 140 тысяч польских осадников и лесников с семьями были вывезены в спецпоселки НКВД в северных и восточных районах СССР;

2) в апреле 1940 года последовала административная высылка в Казахстан около 61 тысячи членов семей арестованных участников подпольных организаций, офицеров польской армии, полицейских, тюремщиков, жандармов, помещиков, фабрикантов и чиновников польского государственного аппарата. Главы этих семей в основном были расстреляны (смотри статью Катынский расстрел);

3) в конце июня 1940 года были депортированы около 78 тысяч беженцев с территорий Польши, оккупированных нацистской Германией, которые отказались принять советское гражданство. Среди них было много евреев.

В мае-июне 1941 г. на всех присоединённых к СССР в 1939—1940 гг. территориях (Западная Украина и Западная Белоруссия, Прибалтика, Молдавия, Черновицкая и Измаильская области УССР) НКВД были проведены массовые операции по аресту и депортации «социально чуждых» элементов. Арестовывались участники «контрреволюционных партий и антисоветских националистических организаций», бывшие помещики, крупные торговцы, фабриканты и чиновники, бывшие жандармы, охранники, руководящий состав полиции и тюрем. Они по решениям Особого совещания при НКВД СССР направлялись в лагеря на срок 5-8 лет с последующей ссылкой в отдалённые местности на срок 20 лет. Члены их семей, члены семей участников «контрреволюционных националистических организаций», главы которых были осуждены к расстрелу либо скрывались, а также беженцы из Польши, отказавшиеся принимать советское гражданство, направлялись на поселение сроком 20 лет в Казахскую ССР, Коми АССР, Алтайский и Красноярский края, Кировскую, Омскую и Новосибирскую области.

В результате этих операций было направлено в лагеря около 19 тысяч человек, а ещё около 87 тыс. были направлены на поселение.

Количество этих репрессированных распределяется по различным территориям следующим образом:

- Эстония — 10 016

- Литва — 17 501

- Латвия — 16 900

- Молдавия, Черновицкая и Измаильская области УССР — 30 389

- Западная Украина — 11 093

- Западная Белоруссия — около 21 000.

Всего на территории Западной Украины и Западной Белоруссии арестам и депортациям было подвергнуто более 400 тысяч человек, то есть по крайней мере 3 % от общего числа жителей этих земель. Более интенсивными за весь довоенный период советской истории были только репрессии эпохи коллективизации.

Политические репрессии периода Великой Отечественной войны

В начале войны при приближении немецких войск подозреваемые или обвиненные в «контрреволюционной деятельности» зачастую расстреливались во внесудебном порядке. Наиболее массово подобная практика применялась в ряде западных областей УССР, в меньшей степени в БССР и эпизодически в Прибалтийских советских республиках, которые были быстро заняты немецкими войсками. Подобная практика применялась и в РСФСР и Карело-Финской ССР во время прорывов немецких войск. В официальных документах НКВД эти действия именовались как «разгрузка тюрем» или «убытие по 1-й категории». Расстрелы преимущественно проводились в тюрьмах, хотя известен ряд случаев, когда это происходило при конвоировании задержанных и подозреваемых по «контрреволюционным» статьям.

Политические репрессии послевоенного периода

В декабре 1945 года был арестован командующий 12-й воздушной армией маршал авиации С.А.Худяков, а в апреле 1946 г. был арестован главнокомандующий ВВС — главный маршал авиации А.А.Новиков. Были также арестованы нарком авиационной промышленности А.И.Шахурин, главный инженер ВВС А.К.Репина, член военного совета ВВС Н.С.Шиманова, начальник главного управления заказов ВВС Н.П.Селезнев и начальники отделов управления кадров ЦК ВКП (б) А.В.Будникова и Г.М.Григорьяна. 10 — 11 мая 1946 Военная коллегия Верховного суда СССР рассмотрела обвинения, предъявленные Новикову, Шахурину, Репину, Шиманову, Селезневу, Будникову и Григорьяну и признала их виновными в том, что «подсудимые протаскивали на вооружение ВВС заведомо бракованные самолеты и моторы крупными партиями и по прямому сговору между собой, что приводило к большому количеству аварий и катастроф в строевых частях ВВС, гибели летчиков». Они были осуждены по статьям 128-а (выпуск недоброкачественной продукции) и 193-17 (злоупотребление властью, превышение власти, бездействие власти, а также халатное отношение к службе лица начальствующего состава РККА) на сроки заключения от семи до двух лет. С.Худяков в 1950 г. был приговорен к расстрелу по обвинению в измене и был расстрелян.

В январе 1947 г. были арестованы генерал-полковник В.Н.Гордов, бывший командующий войсками Приволжского военного округа, его заместитель Г.И.Кулик, маршал, разжалованный в 1942 г. до звания генерал-майора и генерал-майор Ф.Т.Рыбальченко, начальник штаба того же округа. Основой обвинения стали разговоры, подслушанные на квартирах Гордова и Кулика, оборудованных техническими средствами МГБ. В августе 1950 г. они были приговорены к расстрелу по обвинению в измене и расстреляны.

В апреле 1948 г. было сфальсифицированно дело по обвинению министра морского флота СССР А.А. Афанасьева, после того как сотрудники МГБ похитили его под видом сотрудников разведки США. По решению Особого совещания от 14 мая 1949 года Афанасьева приговорили к 20 годам заключения.

В 1948 г. были арестованы близкие к маршалу Г.Жукову генерал-лейтенант В.В.Крюков и генерал-лейтенант В.К.Телегин. В 1951 г. они были осуждены к 25 годам заключения по обвинению в контрреволюционной агитации и хищениях.

В феврале 1948 года Военная коллегия Верховного суда СССР признала виновными адмиралов Н.Г. Кузнецова, Л. М. Галлера, В. А. Алафузова и Г. А. Степанова в том, что они в 1942—1944 годах без разрешения Правительства СССР передали Великобритании и США секретные чертежи и описания высотной парашютной торпеды, дистанционной гранаты, нескольких корабельных артиллерийских систем, схемы управления стрельбой, а также большое количество секретных морских карт. Учитывая большие заслуги Кузнецова в прошлом, Военная коллегия постановила не применять к нему уголовного наказания, а остальные обвиняемые были осуждены на различные сроки заключения.

В период с марта по август 1952 года были осуждены Военной коллегией Верховного суда СССР к длительным срокам лишения свободы 35 генералов, 21 из которых были арестованы в период войны, а остальные 14 — в послевоенное время (в том числе маршал авиации Г. А. Ворожейкин). Большинство из них обвинялось в проведении антисоветской агитации, а некоторые — в измене Родине.

В 1947 году, была развёрнута пропагандистская кампания против «низкопоклонства перед Западом», поводом для которой послужило дело члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР Н. Г. Клюевой и профессора Г. И. Роскина. Клюева и Роскин создали эффективный, по их мнению, препарат от рака — «КР» (круцин). Открытием (находившемся в состоянии разработки и еще не проверенным должным образом) заинтересовались американцы, пожелавшие издать их книгу и предложившие программу совместных исследований. Соответствующая договоренность (с разрешения властей) была достигнута, и в ноябре 1946 г. командированный в США академик-секретарь АМН СССР В. В. Парин по указанию заместителя министра здравоохранения передал американским ученым рукопись их книги и ампулы с препаратом. Это, однако, вызвало резкое недовольство Сталина. По возвращении Парин был арестован и осужден к 25 лет заключения за «измену Родине».

21 февраля 1948 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О направлении особо опасных государственных преступников по отбытии наказания в ссылку на поселение в отдаленные местности СССР». Этот указ и постановление Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 года «Об организации лагерей и тюрем со строгим режимом для содержания особо опасных государственных преступников [и о направлении их по отбытии наказания на поселение в отдаленные местности СССР]» обязывали МГБ СССР направить по решению Особого совещания в ссылку всех ранее освобожденных по отбытии нака¬зания со времени окончания войны шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов и участников других антисоветских организаций и групп, а также лиц, «представляющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской деятельности». Кроме того, указ обязывал МВД СССР направлять в ссылку те же категории лиц, по мере освобождения их по отбытии наказания из особых тюрем и лагерей. Всего по решению в ссылку в таком порядке было направлено 52 468 человек.

В послевоенный период в Прибалтике и Западной Украине действовали вооруженные отряды («Лесные братья», Украинская повстанческая армия), которые вели партизанско-террористическую борьбу с властями. Ответным репрессиям подвергались не только участники этих отрядов и те, кто оказывал им содействие, но и родственники этих лиц.

На основе постановления Совета министров СССР за № 390-138сс от 29 января 1949 года, депортации из Прибалтики подлежали «кулаки с семьями, семьи бандитов и националистов, находящихся на нелегальном положении, убитых при вооруженных столкновениях и осужденных, легализованные бандиты, продолжающие вести вражескую работу, и их семьи, а также семьи репрессированных пособников бандитов». В результате было депортировано 94 779 человек (смотри статью Большая мартовская депортация).

На основе постановления Совета министров СССР от 6 февраля 1949 г. депортации из Молдавии подлежали «бывшие помещики, крупные торговцы, активные пособников немецким оккупантам, лица, сотрудничавшие с немецкими органами полиции, участники профашистских партий и организаций, белогвардейцы, а также семьи всех вышеперечисленных категорий». В было депортировано 35 050 человек (смотри статью Операция «Юг»).

В 1951 г. из западных республик СССР было депортировано 8 576 «Свидетелей Иеговы» (Операция «Север»).

В послевоенный период в ряде городов СССР возникли подпольные молодежные антисталинские группы («Коммунистическая партия молодежи», «Демократическая партия», «Союз борьбы за дело революции» которые выступали за «возвращение к ленинским принципам». Их участники составляли программные документы, пытались распространять листовки, но быстро арестовывались органами государственной безопасности.

В 1949 году органами МГБ была арестована большая группа ученых-геологов (профессор, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Академии наук СССР Григорьев; профессор, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Академии наук СССР Вологдин; доктор геолого-минералогических наук, заведующий кафедрою Томского госуниверситета Баженов; кандидат геолого-минералогических наук Доминиковский; заведующий кафедрой Иркутского горно-металлургического института Шаманский и другие, всего 28 человек) по обвинению в том, что они с вредительской целью скрывали имеющиеся якобы на юге Красноярского края богатейшие месторождения полезных ископаемых, цветных и редких металлов. Они были осуждены к длительным срокам заключения.

13 августа 1949 г. были арестованы бывшие секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома П.С.Попков, председатель Совета министров РСФСР М.И.Родионов, председатель Ленинградского исполкома горсовета П.Г.Лазутин и бывший председатель Ленинградского облисполкома Н.В.Соловьев. 27 октября 1949 г. был арестован бывший председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский. Их обвинили в том, что они проводили «вредительско-подрывную работу, направленную на отрыв и противопоставление ленинградской партийной организации Центральному Комитету партии, превращение её в опору для борьбы с партией и ЦК ВКП(б). ». Обвиняемые по «ленинградскому делу» были 30 сентября 1950 года приговорены к расстрелу и расстреляны. Затем в связи с этим делом были расстреляны ещё 20 человек.

В январе 1948 года председатель Еврейского антифашистского комитета актер С.Михоэлс был убит на даче главы МГБ Белоруссии Л.Ф. Цанавы под Минском с инсценированной после убийства автомобильной катастрофой. В конце 1948 года — начале 1949 года были арестованы другие члены ЕАК, которые были обвинены в буржуазном национализме и планировании создать еврейскую республику в Крыму, чтобы служить американским интересам.

В феврале 1949 года пресса начала кампанию по борьбе с «космополитами», имевшую явный антисемитский характер. Сотни евреев-интеллигентов были арестованы в Москве и Ленинграде в первые месяцы 1949 года.

Группа «инженеров-вредителей», в большинстве своем лиц еврейской национальности, была арестована на металлургическом комбинате в Сталине и расстреляна 12 августа 1952 года. «За потерю документов, содержащих важные государственные секреты» была арестована 21 января 1949 года и затем приговорена к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере жена В.Молотова П. Жемчужина, по национальности еврейка, занимавшая ответственный пост в руководстве текстильной промышленностью, а жена-еврейка личного секретаря Сталина А. Поскребышева была обвинена в шпионаже и расстреляна в июле 1952 года.

С 11 по 18 июля 1952 года состоялся закрытый процесс над членами Еврейского антифашистского комитета. Тринадцать обвиняемых были приговорены к смерти и расстреляны 12 августа 1952 года, вместе с ними были расстреляны «инженеры-вредители» с автомобильного завода им. Сталина. В целом по делу Еврейского антифашистского комитета было вынесено 125 приговоров, из них 25 смертных, все они были приведены в исполнение; 100 человек были приговорены к заключению в лагеря на срок от 10 до 25 лет.

В октябре 1951 года Сталин были арестованы ряд сотрудников госбезопасности еврейского происхождения (генералы Н. Эйтингона и Л. Райхмана, принимавшего участие в организации московских процессов, полковник Л. Шварцман и другие). Все они были обвинены в организации большого «националистического еврейского заговора», руководимого министром госбезопасности Абакумовым, который был арестован 12 июля 1951 года по обвинению в том, что способствовал смерти во время следствия Я. Этингера, врача-еврея, арестованного в ноябре 1950 года и тем самым «пытался помешать разоблачению преступной группы еврейских националистов, просочившихся в высокие сферы органов госбезопасности».

В 1951—1952 годах новые руководители МГБ сфабриковали так называемое «мингрельское дело» против руководителей организаций компартии Грузии в западных районах республики. Предполагается, что эта акция была косвенно направлена против Л.Берии, который по происхождению был мингрелом.

В период с июля 1951 по ноябрь 1952 года были арестованы 9 врачей, лечивших высшее партийное руководство, 6 из них были евреями. 13 января 1953 г. в СССР во всех газетах было опубликовано сообщение об их аресте. Они обвинялись в том, что они «злодейски подрывали здоровье больных», ставили неправильные диагнозы, неправильным лечением губили пациентов. После этого по всей стране начались массовые увольнения евреев с работы, прежде всего из медицинских учреждений. Однако подготовка к судебному процессу по «делу врачей» прекратилась после смерти Сталина в марте 1953 г. и 4 апреля 1953 г. появилось сообщение МВД СССР, о том, что «в результате проверки выяснилось, что врачи были арестованы неправильно, без каких-либо законных оснований», а показания врачей были получены при помощи «недопустимых приемов следствия».

Пытки

В ходе репрессий для получения признательных показаний в широких масштабах применялись пытки, санкционированные лично Сталиным. Во времена хрущёвской «оттепели» советская прокуратура осуществила проверку ряда политических процессов и групповых судебных дел. Во всех случаях проверка вскрыла грубую фальсификацию, когда «признательные показания» были получены под пытками. Специальная комиссия ЦК КПСС под руководством секретаря ЦК П. Н. Поспелова заявила, что имели место «факты незаконных репрессий, фальсификации следственных дел, применения пыток и истязаний заключённых». Например, в ходе допросов кандидата в члены Политбюро Р. Эйхе ему был сломан позвоночник, а маршал В. Блюхер скончался в Лефортовской тюрьме от последствий систематических побоев.

Согласно записке комиссии Президиума ЦК КПСС в президиум ЦК КПСС о результатах работы по расследованию причин репрессий (комиссия Н. М. Шверника), арестованные, которые старались доказать свою невиновность и не давали требуемых показаний, как правило, подвергались мучительным пыткам и истязаниям.

К ним применялись так называемые «стойки», «конвейерные допросы», заключение в карцер, содержание в специально оборудованных сырых, холодных или очень жарких помещениях, лишение сна, пищи, воды, избиения и различного рода пытки. В записке, среди прочего, приводится выдержка из письма заместителя командующего Забайкальским военным округом комкора Лисовского: «…Били жестоко, со злобой. Десять суток не дали минуты сна, не прекращая истязаний. После этого послали в карцер… По 7-8 часов держали на коленях с поднятыми вверх руками или сгибали головой под стол и в таком положении я стоял также по 7-8 часов. Кожа на коленях вся слезла, и я стоял на живом мясе. Эти пытки сопровождались ударами по голове, спине».

В записке комиссии Шверника были приведены документы, свидетельствующие о том, что пытки и истязания политических заключённых применялись с санкции высшего руководства СССР и лично И. В. Сталина. 10 января 1939 г., через некоторое время после окончания Большого террора, от имени ЦК на места была разослана телеграмма, где разъяснялось, «что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП», и несмотря на то, что «впоследствии на практике метод физического воздействия был загажен мерзавцами Заковским, Литвиным, Успенским и другими», «ЦК ВКП считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь… в отношении явных и неразоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод».

В некоторых случаях пытки конкретных заключённых проводились по специальному указанию Сталина. Так, в письменной инструкции Ежову 13 сентября 1937 г. Сталин требует «избить Уншлихта за то, что он не выдал агентов Польши по областям (Оренбург, Новосибирск и т. п.)».

4 апреля 1953 г., через месяц после смерти Сталина, вновь назначенный главой министерства внутренних дел Берия подписал приказ № 0068 «О запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия». В нём говорилось:

Министерством внутренних дел СССР установлено, что в следственной работе органов МГБ имели место грубейшие извращения советских законов, аресты невинных советских граждан, разнузданная фальсификация следственных материалов, широкое применение различных способов пыток — жестокие избиения арестованных, круглосуточное применение наручников на вывернутые за спину руки, продолжавшееся в отдельных случаях в течение нескольких месяцев, длительное лишение сна, заключение арестованных в раздетом виде в холодный карцер и др.

…Такие изуверские «методы допроса» приводили к тому, что многие из невинно арестованных доводились следователями до состояния упадка физических сил, моральной депрессии, а отдельные из них до потери человеческого облика.

Пользуясь таким состоянием арестованных, следователи-фальсификаторы подсовывали им заблаговременно сфабрикованные «признания» об антисоветской и шпионско-террористической работе.

…Приказываю: 1. Категорически запретить в органах МВД применение к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия; в производстве следствия строго соблюдать нормы уголовно-процессуального кодекса.

— Приказ министра внутренних дел Союза ССР № 0068 за 1953 год

Бывший помощник Генерального прокурора СССР Виктор Илюхин утверждает, что у подчинённых Берии было 26 способов незаконного выбивания показаний у задержанных.

Депортации народов

Во время правления И. В. Сталина в СССР был проведён ряд депортаций по этническому принципу. Эти репрессии связывались первоначально с подготовкой к предполагаемой войне с Германией и Японией, позднее — с самой войной. Так 28 августа 1941 года (через 2 месяца после начала Великой Отечественной войны), национальная автономия поволжских немцев была ликвидирована, а они сами депортированы в Казахстан.

Депортации конца 1930-х

В 1930-е гг из погранзон СССР были выселены лица ряда национальностей, главным образом — иностранных для СССР того времени (румыны, корейцы, латыши и др.). Проведённые депортации не носили тотального характера; репрессии затронули только потенциально опасных лиц, например, активистов латышских обществ, перебежчиков, бывших мулл и беков, «руководителей реэмигрантских откочевок» и др.

- 28 апреля 1936 — постановление Совнаркома о переселении из погранзоны Украины в Казахстан 70 тыс. поляков и немцев;

- 17 декабря 1936 — постановление Совнаркома о выселении ряда лиц из Азербайджана в Иран;

- 9 января 1937 — соответствующая директива НКВД в исполнение постановления Совнаркома от 17.12.1936. Намечено к выселению из Баку и погранзоны Азербайджана 2500 иранских поданных, 700 семей «контрреволюционных элементов»;

- 21 августа 1937 — Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О выселении корейского населения пограничных районов Дальне-Восточного края»;

- 28 сентября 1937 — Постановление СНК СССР «О выселении корейцев с территории Дальневосточного края». Депортировано в Среднюю Азию и Казахстан 171 тыс. 781 чел.;

- 11 октября 1937 — директива НКВД о депортации курдов из погранзоны Азербайджана в Казахстан;

- 10 июня 1938 — депортации китайцев из Дальнего Востока в Синьцзян;